|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9

5 ジェット機への執念

独ソ戦の戦勢が決定的になった一九四五年春、ソ連の戦闘機はラボーチキンLa7、ヤク9が主力だったが、すでにそれぞれ発達型のLa9、ヤク9Uが開発を終わり量産ラインへ、あるいはテスト中であった。

ともにドイツ戦闘機はもとより、アメリカ、イギリスなど連合国の戦闘機に比べても、同等かそれ以上の性能をもつ機体に成長していた。

1 ジェットへの試み top

La9は、7までの木金混合製から完全な全金属製となり、翼端が角張ってメッサーシュミットMe109と以てきたのは皮肉である。また胴体の形が、あたかも日本のキ100(五式戦闘機)のようだ。

要するに、量産のきく空力構造といえるかもしれない。

エンジンは、La7と同じ空冷二重星型一四気筒のシュペツォフASh82FNV一八七〇馬力で、これによって最大時速は海面で六九〇キロ、高度三五〇〇メートルで六五二キロを出した。

上昇力も、五〇〇〇メートルまで四・二分というすばらしさだった。

実用上昇限度が一万一二〇〇メートルということも、本機でようやく高々度戦闘機として通用することを物語っている。

La7は二〇ミリ機関砲三門の基本武装だったが、La9では二〇ミリ機関砲四門(エンジン・カウリング上部の左右に各二門)となった。

このような武装配置がとれたのは、もとのラボーチキン・ラグ3が液冷エンジンつきで、胴体が細かったが、空冷エンジンにしたLa5からあとカウリング左右に余裕ができたからである。

一九四四年末、両翼下に液体ロケット、ラムジェット、パルスジェットなどのブースターをつけて、補助推進テストがつづけられ、戦後の一九四六年八月十六日、ツシノの航空ショーでその数機が公開飛行したといわれる。

この機は、第二次大戦の終結まぎわに就役したので、実戦に参加していない。

このLa9をさらに発達させたLa11が、一九四六年に完成し、最大時速は高度六〇〇〇メートルで六六〇キロを出した。

そこでLa9および11は、本格的ジェット時代が訪れるまで、制式レシプロ戦闘機として配備されている。

ヤク9Uのほうも、ヤク9を基本としているが、木金混合から全金属製にかわり、細部まで近代化された。

エンジンは、液冷の二段二速過給器つきクリモフM107A一六五〇馬力となり、最大時速も高度五〇〇〇メートルで六七〇キロを出した。

武装は二〇ミリ砲一門に一二・七ミリ機銃二挺と、やや貧弱である。

量産ラインに回されたころ終戦となり、大戦に参加できなかったが、戦後数年間、第一線機として使用され、衛星国にも輸出されている。

|

レシプロ機とロケット機の合いの子I250

|

このほかミコヤン・グレビッチのミグ5、7については、すでに記した通りほとんど作られず、あるいは開発中止となって、後年のミグらしがらぬ沈滞ぶりにみえたが、彼らは一九四三年いらい、混合動力、つまりピストン・エンジンと液体ロケット・エンジンを組合わせたエンジンをつけた戦闘機、I250の設計にとりかかっていた。

これは当時としては画期的なもので、クリモフVK107液冷一六〇〇馬力エンジンと、尾部に液体ロケット・エンジンをつけ、一九四五年三月に初飛行させたが、テストで最大時速八二五キロを記録したといわれる。

ところがもうこの頃、ドイツのターボジェット・エンジンに関連した技術を手に入れていたソ連空軍では、混合動力に興味を示さなくなり、せっかくの意欲的なI250も沙汰やみとなったのは惜しかった。

2 意外な航空先進国ソ連 top

このように、ソ連の航空技術は第二次大戦の終盤から、戦闘機にしろ爆撃機にしろ、また他の機種においても急成長をとげ、その開発力も相当なものがあった。

一般にロシア人は、飛行機の独創的設計には不向きだったようにいわれているが、これは大きな間違いで、シコルスキーのヘリコプターは知名のことだから別にしても、新しいアイデアや珍型機に、見るべきものを相当残している。

今そのいくつかを挙げるならば、一九二六年、B・I・チェラノフスキフの考案したBICH3無尾翼機は、主翼の前縁が放物線カーブを描き、後縁が一直線という変り種で、風防とそれにつづく垂直尾翼、および一本主脚を除いては、何も凹凸のない全翼機であった。

この機にみる彼の独創性は、当時世界的に有名となり、その後も各種の飛行機を設計したが、一九六〇年に病死している。 |

BICH3無尾翼グライダー

|

|

カリーニンK12「ファイアーバード」無尾翼機

|

また、一九三六年、カリーニンの設計したK12「ファイアーバード」無尾翼実験機も、実にユニークな存在で、普通の双発機の主翼と胴体前部、および中央部だけから成り、それから後ろがスパッと切れている。

もちろん、主翼両端には小さな垂直安定板がつけられているが、ちょっと異様なスタイルをしている。

それでいて安定はよく、将来、爆撃機にすれば、胴体前後の砲塔で敵戦闘機の攻撃を容易に撃退できる、死角なしの優れたアイデアと思われた。

さらに一九三七年、G・I・バクシャエフの考案したRK1可変翼機は、飛行中に主翼の面積と断面を変化できた。

離着陸のとき、六つの段階の大きさに分れた主翼を、ちょうど扇のように開くと(最小から最大へ三〇〜四〇秒)、面積は二三・八平方メートルとなり、水平飛行時に縮めると一六・五六平方メートルとなって、最大時速一五〇キロを出した(着陸時速は七〇キロ以下)。

もう一つ、一九三〇年代の末に、V・N・ベリヤエフの試作したDB・LK爆撃機というのがある。

これは蝶の形をした逆矢状の主翼(面積は五六・八七平方メートル)に、エンジン・ナセル形の双胴(もちろんその先にエンジンをつけている)を設け、中央翼のすぐ後ろに大きな一枚の垂直尾翼と小さな水平尾翼をくっつけたものである。 |

RK1型可変翼軽旅客機

ベリヤエフDB・LK爆撃機

|

パイロットは左胴体上、航空士と射撃兼通信士が右胴体の席に乗る。双胴の後ろは透明な回転リングになっており、ここに二人の射手が座った。

M87B空冷九五〇馬カエンジン二基で、最大時速は四八〇キロ(高度五〇〇〇メートル)に達し、重量と寸法の大体似たイリューシンーIl4(イーエル4)より約五〇キロほど高速であった。

しかし、パイロットおよび航空士の視界がよくないとの理由で量産化されず、以後、大戦に突入したので、このような新しいアイデアや試みは中止された。

3 ロケット・モーター開発に着手 top

戦闘機でも、日本では夢のアイデアとして考えられていたものを、ソ連では実際に試みて成功している。

一九三〇年代、戦闘機の型式は単葉か複葉かで大いにモメていたものだが、それにたいする一つの解答として、V・V・ニキチンとV・セブチェンコが奇抜な転換翼機IS1を一九四〇年の末に試作した。

これは、飛行中に複葉から高翼単葉へ、高翼単葉から複葉へと自在に転換できるもので、試作機はI153(15の改良型)の胴体を利用し、主翼だけ支柱なしの片持式上下翼をつくった。

つまり左右の下翼を、付根を支点として上へ引きあげると、下翼の上面は胴体側面にピタリとくっつき、上翼にぶつかる下翼の外方はさらに九〇度外に折れ曲って、上翼下面を形成するというアイデアである。

この下翼の内方下部に、主脚を取付け内方引込み式としているから、かなり複雑な機構となったにもかかわらず、テスト飛行は成功し、下翼の格納も引出しもスムーズにいった。

しかし、どうしても乱流が起こり、またこのような機構を採用したにしては、単葉としてのスピード的にも、複葉の運動性および離着陸性能的にもメリットが少ないと、改良型IS2をつくったあと中止されてしまった。

その後、このような奇抜なアイデアは実用化されなかったが、ロケットやジェット推進を戦闘機に利用するアイデアはたゆみなく行なわれ、アメリカ、イギリス、ドイツなどの先進国に比べても、それほど遅れたものではない。

むしろ、エンジンの馬力不足をカバーする手段として、ラボーチキン、ヤコブレフの戦闘機にロケット、ラムジェット、パルスジェットなどのブースターをつけて実用化していたくらいだから、ある点では進んでいたともいえよう。

すなわち、純然たるロケット推進の開発は、一九三四年にツポレフI4複葉戦闘機で始められ、下翼に六基の固体燃料ロケットをつけてテストされている。

さらに一九三九年には、ロケット推進式局地戦闘機の設計が進められていた。

一九四〇年、ラムジェットをI15戦闘機の下翼に取付け、最初のテストが行なわれたあと、I153、ヤク7Bへとひきつがれ、スピードが約一五パーセントアップすることが確認された。

ロケット・モーター(ダシキン)のテスト結果は、一九四〇年にまとまって、ポリカルポフ・マリユッカ、チクホノラホフ302、ペレズユヤカ・イサエフBI1(ベーイー1)の三種のロケット式局地戦闘機の設計が開始された。

このうちBI1が採用されて、試作機の最初のロケット・テスト(推力五〇〇キロ)が、一九四二年五月十五日に行なわれた。

初飛行は成功したものの、やはり重量過大と推力不足で開発は中止されている。 |

BI1(ベーイー1)の三種のロケット式局地戦闘機

|

|

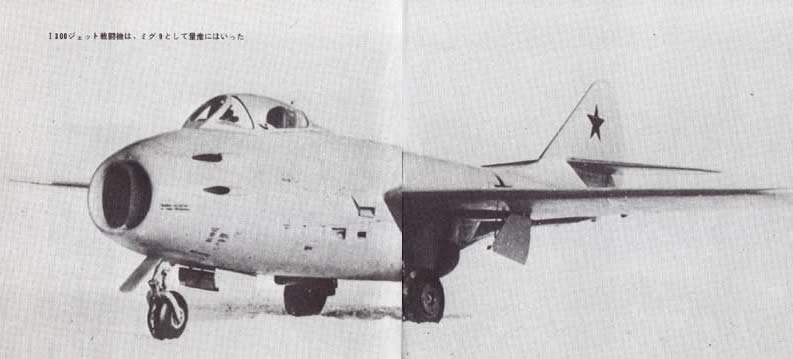

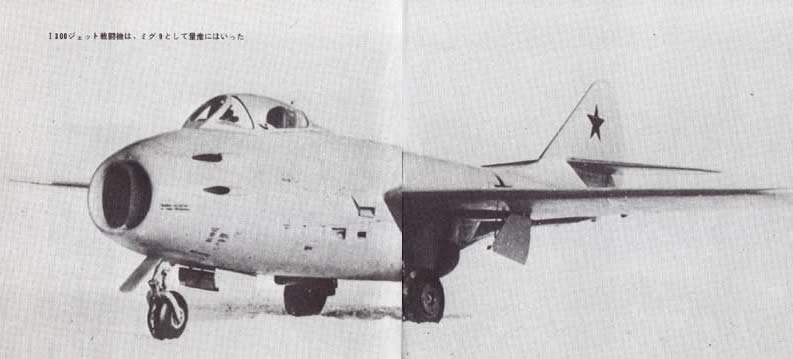

I300ジェット戦闘機は、ミグ9として量産に入った

|

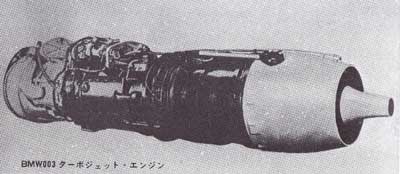

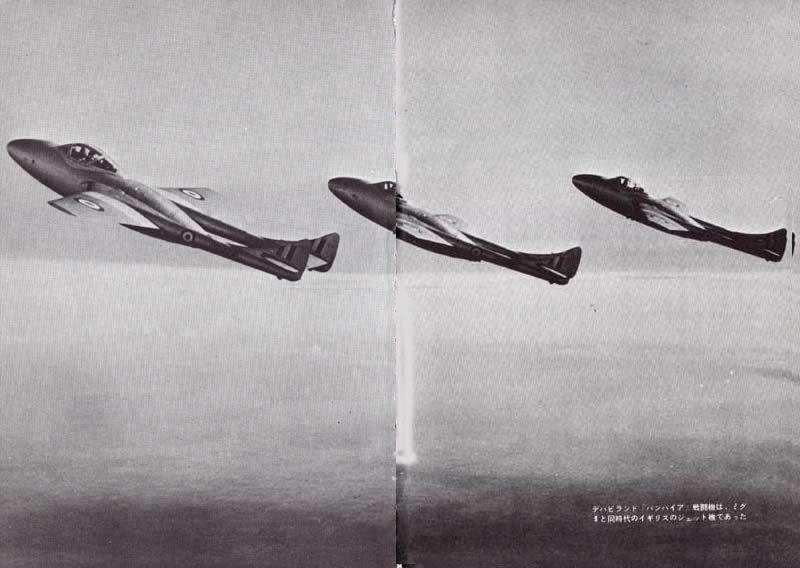

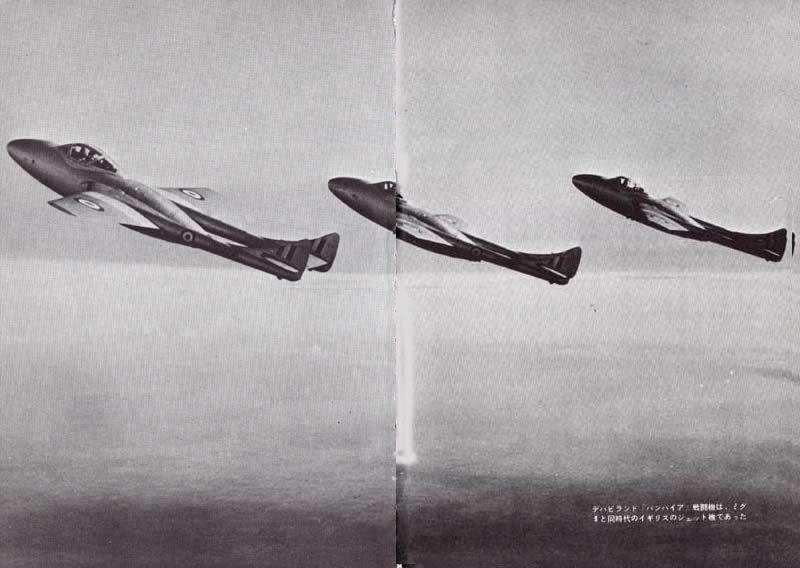

エンジンには、とりあえずBMW003をつけ、生産型にはコピーしたRD20を装備することになったが、推力九〇〇キロのダブルパンチは強く、同時代のアメリカのロッキードF80A「シューティングスター」や、イギリスのデハビランド「バンパイア」F1、スーパーマリン「アタッカー」F1、スホーイSu5、ヤコブレフ・ヤク15などより高性能であった。

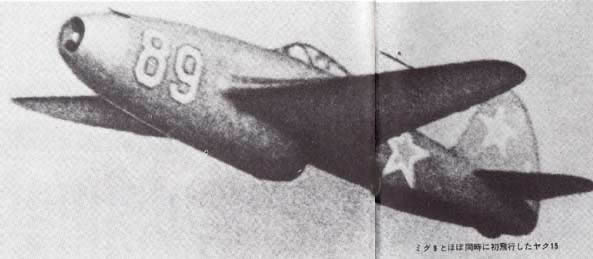

このI300と同時に、ヤコブレフ設計チームもプロペラのヤク3を改修し、ユンカース「ユモ」004の国産化である推力九〇〇キロのRD10ジェット・エンジ二基をつけて、I300と同じ一九四六年四月に初飛行させている。

I300とよく似た形をしているが、推力が弱いので最大時速は八三〇キロどまりだった。

|

P90A「シューティングスター」:アメリカ初の量産型ジェット戦闘機

デハビランド「バンパイア」戦闘機は、ミグ9と同時代のイギリスの戦闘機であった

|

5 ツシノ航空ショーで感激の二人 top

こうして、この二種のジェット戦闘機が、ソ連空軍ジェット化のさきがけとなっている。

八月十八日のツシノ航空ショーに参加することになったとき、二人の感激はたとえようもなかったという。

ヤコブレフはこう回想している。

「ついに待ちに待った日がやってきた。私は興奮して眠ることができなかったが、恐らくミコヤンもそうだったろう。

パレードに参加する飛行機の設計技師たちも、招待席にあてられたチカロフ記念中央航空クラブの屋上に、ようやく立っている状態だったといっていい。

私は他の技師たちより早くきたつもりだったが、ミコヤンはもうとっくにきていた。

二人とも、コチコチに緊張しきっていた。互いに顔を見合わせて、思わず笑いだしてしまった。

運命の瞬間が訪れた。飛行場の上空からすべての飛行機が姿を消し、アナウンサーが、

『ヤコブレフとミコヤン設計のジェット機二機が近づいてきます』

と告げる。

そのとき飛行場の一角から、黒い点がしだいに大きくなってきた。

つぎの一瞬、観客には見馴れない輪郭の機体があらわれ、たちまち観衆の上をジェット特有の鋭い音を残して飛び去った。

私のヤク機である。さらに数秒後、ミコヤンのミグ機がごう然と飛び抜けていった。

飛行場はもう拍手と喝采の波で、観客は帽子を高くほうり上げる。

私の全身に、なんともいえない、深い幸福感がかけめぐる。

緊張して遠くを見ていたため流れ出した涙に、感激と喜びの涙が加わる。

ミコヤンと私を、何十何百という人びとが取り巻き、祝福をのべ、抱擁し、キスをする。

パレードの翌日、ミコヤンと私はクレムリンに呼ばれた。

話は簡単だった。成功を祝福され、ミグ・ジェットとヤク・ジェットを一〇〜一五機製作し、十月の革命記念日、赤の広場のパレードに参加せよというのだ。

私たちはこうして、ジェット戦闘機の先駆者となったのである」

ミグ・ジェットはテスト中に時速一〇〇〇キロを超え、

「さすがは、スピードのミコヤン・グレビッチだ」

「ミグ9として量産を命ずる」

と、空軍首脳陣は大喜びし、またまた二人に、スターリン賞を授与している。

量産は一九四六年末から始められ、翌四七年五月一日のメーデーに、編隊飛行で参加して国民の前にデビューした。

しかしミグ設計チームが、より改良された15にとりかかったため、量産は四七〇機で打ち切られている。

武装は三七ミリ砲一門と二三ミリ砲二門を、吸気囗に配置した。

|

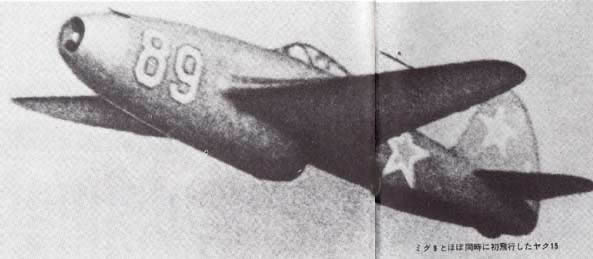

ミグ9と同時に初飛行したヤク15

|

またヤク・ジェットもヤク15となり、推力を一二五〇キロに上げたM004Cに換装して量産した。

武装は二三ミリ砲二門だけである。

ヤク15は、一九四六年末からポーランド、チェコなど衛星諸国に供与され、中国空軍にも最初のソ連製ジェット機として引渡された。

これはこの頃、すでにヤク15を発達させたヤク17ができており、15と交替させるための措置だった。

このエンジンは、15の後期型と同じM004Cである。

|

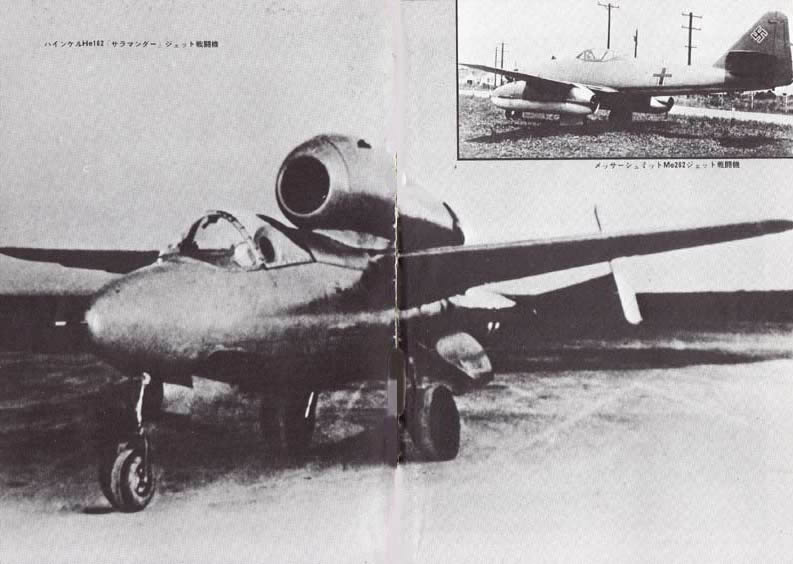

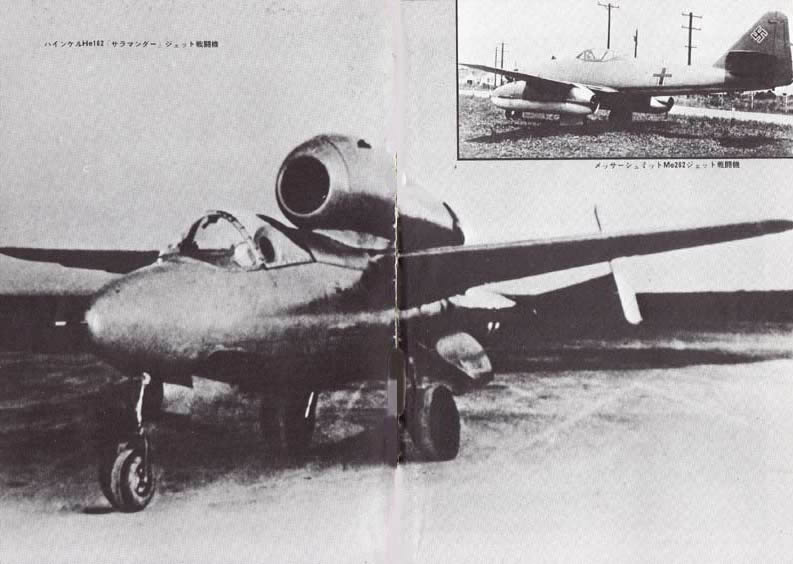

ハインケルHe162「サラマンダー」ジェット戦闘機、右上はメッサーシュミットMe262ジェット戦闘機

|

6 後退翼機の原型となったLa160 top

スホーイSu9もほぼ同時代のジェット戦闘機だが、これは「ユモ」004のコピー、RD10を二基両翼下にポットでつるして双発型とした、まるでメッサーシュミットMe262の生きうつしであった。

試作機が完成したのは一九四六年の半ばで、翌四七年八月のツシノ航空ショーに編隊飛行している。

ところがこれは、採用にならなかった。

一九四六年夏の政府会議で、

「これではまるで、Me262のコピーそのものではないか」

「いくらなんでも、もう少し手を変えたらどうだ」

「まったく独創性がない。ミグ9を見習ったらどうかね」

と手ひどく批判されたからである。

スターリンも渋い顔をして、

「スホーイ設計チームの機体は、なるべく採用しないようにしろ」

と命じたといわれる。

だからスホーイは、スターリンが死ぬまで冷やめしを食うはめになった。

|

ラポーチンの設計した初のジェット機La150

|

もう一つの設計チーム、ラボーチキンは、やはり「ユモ」004エンジンを用いてLa150を試作したが、ミグ9、ヤク15より初飛行がおくれ(一九四六年九月)、さらに、重量がふえて推力不足だったため量産されていない。

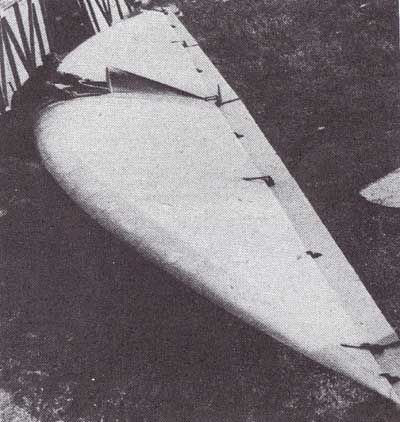

同チームは、間もなく改良されたLA眤を試作したが、これも失敗し、こんどは主翼にドイツ技術ゆずりの三五度後退角をつけてLa160とし、ソ連戦闘機としては初の後退翼機を登場させた。

スタイルはミグ9、ヤク15とそう変わらないが、後退翼のおかげで最大時速は当時最高の一〇五〇キロをマークした。 |

La160ジェット戦闘機

|

エンジンがRD10一基であるのにこのスピードはたいしたもので、大いに注目されたが、結局、試作のみに終わった。

しかしその後退翼は、以後のソ連戦闘機の基本形となり、他の設計チームにも生かされている。

ミコヤンとグレビッチの設計チームが、大戦末期にミグ9戦闘機を開発したあと、すぐにI270ロケット戦闘機も開発していたことは、余り知られていない。

仮称であることから、もちろん試作だけで制式にはならなかったが、一九四二年に試作されたB11ロケット機よりずっと進んだ設計で、戦後手に入れたドイツのメッサーシュミットMe263Aとよく似ている。

動力はやはり、Me263Aのワルター・ロケット・モーターをコピー改造したRD2M・3Vで、過酸化水素水と水化ヒドラジンを用いた液体ロケットの推力は二〇〇〇キロであった。

高度一万メートルまで二・三七分、一万五〇〇〇メートルまで三・〇三分というすばらしい上昇力をえ、最大時速も一〇〇〇キロとなる予定だったが、航続力が短い(最大二〇分間ほど)のと、液体ロケットの信頼性が低いなどのため、数回のテスト飛行をやっただけで、実測されていない。

しかし、ロケット動力による局地迎撃戦闘機(二三ミリ砲二門)としては、かなり実用性の高いものであった。

7 国産化と量産の早かったソ連機 top

このように、各種の開発と試作がたえず行なわれて、ソ連の航空技術はただならぬ発達をとげたのであって、ソ連機は鈍重でつくりが粗雑であるとか、単なるコピーに過ぎないと一概にいうのは誤りである。

鈍重といわれたのは、第二次大戦以前のTB(ANT)系爆撃機のことであり、またスタイルのスマートさに欠けることを指摘されたのであった。

つくりが粗雑というのは、ソ連の風上を考え、それに合った木製あるいは木金混合製を多く採用していたためであり、量産に留意してこまかいところの手を省いていたということもある。

さらにコピーが多いといっても、まねをよく消化して独自のものとし、実用化させていれば、それは立派な進歩となりうる。

ソ連ばかりでなく日本にしても、軍用・民間とも、そうした国産化が実に多かった。

ボート水偵が九〇式、九五式水偵に、ユンカースK37が九三式双発軽爆撃機に、ショート式飛行艇が九〇式飛行艇に、ニューポール29C1が甲四戦に、ロッキード「スーパーエレクトラ」が一式(あるいはロ式)貨物輸送機に、ダグラスDC3が零式輸送機にと、それこそ枚挙にいとまがない。

ソ連では技術者が多く、政府の方針のもとに総力を結集して行なうので、コピー開発のスピードと同化が早いのである。

ソ連が独ソ戦に投入した飛行機は、ほぼ一〇万機という。

これだけの量産をなしえた国が、一体ほかにあっただろうか。

独ソ戦開始後、ゴルキー、フイリ、レニングラード、ポロネーズなどの航空機工場が破壊されていったが、彼らはただちにクイビシェフ、サラトフ、スベルドロフスク、ノボシビリスク、コムソモリスクなどの奥地に次々と新工場をつくり、新型機量産の実をあげていった。

だからたとえ六万機を失った(ドイツ側の発表)にしても、まだ四万機が残ったのである。

近代戦争が消耗戦である以上、戦力を早く失ったほうが敗れ、余力のあるほうが勝つのは自明の理で、一九四四年の半ばから終戦までの一年間に、三万四〇〇〇機を量産した実力こそ、スラブ民族のねばりと努力のたまものであった。

緒戦にI16、SBなどの旧式機を一挙にやられてしまったのは、あとで考えればかえって、新機種に転換を断行するいい機会となり、彼らの広い領土と気候、資材を最大限に生かして、新型機の量産に励むことができたのである。

top

**************************************** |