|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9

第五章 国連は「人類の議会」か

|

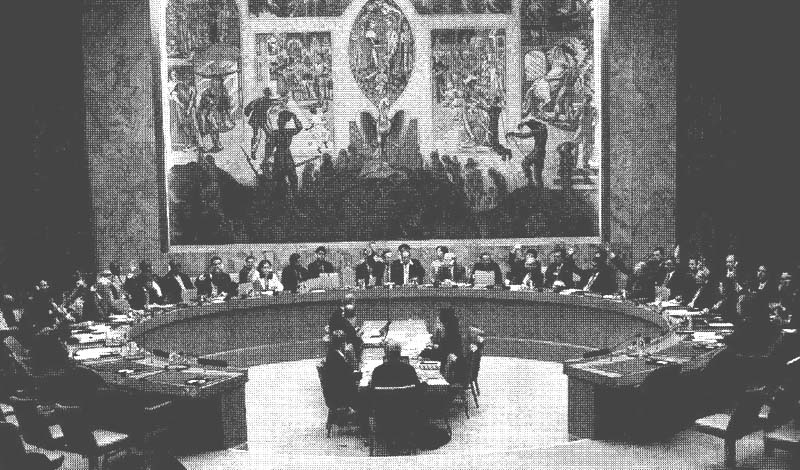

北朝鮮の核開発問題で決議を採択する国連安全保障理事会(2006年10月6日、AP/WWP)

|

1 世界の鏡 top

国連の総会議場はドーム形になった高さ二五メートルの大天井の下に展開している。

総会議長や事務総長が並ぶ淡緑の大理石のひな壇が正面にあり、それを中心に放射状に各国の議席が広がっている。

そこを包む色調は明るいベージュと淡緑色とライトブルーである。

議長に指名された代表は、総会議長たちの高いひな壇の前にある濃緑色大理石の演壇に進んで演説する。

議席は総会のたびにくじ引きで当たった国から始めて、英語のアルファベット順に前のほうから各国に割り当てられる。

議場を見下ろす二つの側面にはガラス張りの窓が連なり、テレビ、ラジオを担当する人や国連の公用語である英、仏、ロ、中国、スペイン、アラビアの六ヵ国語の通訳が陣取っている。

議席の後方には新聞記者席があり、そのうしろに一般傍聴席がある。

総会は普通、毎年九月の第三週の火曜日に開会され、約三ヵ月の審議を行ってクリスマスの直前に閉会する。

しかし、近年では年頭から再開総会が行われることが多い。

世界のほぼすべての国々を網羅した国連は、まさに「世界の鏡」と呼ばれるにふさわしい。

この鏡はもちろん完全なものといえない。そこに写される世界像は時として歪んでいることがある。

しかし、国連は現在われわれが望みうる最良の鏡には違いない。

代表権の問題がこじれて、国連に長く参加できなかった中国の北京政府は、一九七一年には国民政府に代わって参加することになった。

また、その二年後には東西両ドイツの同時加盟があったし、一九九一年には南北両朝鮮も国連に参加することになった。

国連のめざす普遍的安全保障の理念と自国の永世中立の方針が矛盾するのではないかと、加盟を見合わせてきたスイスも、二〇〇二年には国民投票を経て加盟に踏みきった。

一時、国連からの脱退を宣言したインドネシアも、その後、国連活動すべてに復帰している。

だから民主国家とそうでない国との政体の違いはあるとしても、国連総会が世界の現状をかなり忠実に反映しているのは事実といえるだろう。

2 総会の審議 top

総会で表される各国代表の意見や希望、期待や不安に耳を傾けることによって、世界が当面している課題を知りつくすことができるといってもいいすぎでない。

大小を問わず、独立国にとって国連は必須の会合の場、「世界への窓」になっているといえる。

今日、人類の議会というものがあるとすれば、国連がそれにもっとも近い。

一九二ヵ国になった国連加盟国代表の演説は、それぞれの国が何を感じ、何を考えているかを知らせ、それに耳を傾けることによって、世界の国々が問題をどのように受け止めているかがわかってくる。

つまり国連に開かれた窓を通じて、各国はお互いを理解するようになる。

それを一歩進めると、総会の討議を通じて各国の間に共通の見方、判断の基準が生まれてくることにもなる。

世界の総意のようなものが結集されてくる。

「世界人権宣言」(一九四八年)、「植民地独立宣言」(一九六〇年)、「国際開発戦略」(一九七〇年)、「ミレニアム宣言」(二〇〇〇年)、「成果文書」(二〇〇五年)などの採択は、世界の良識がどの方向に向かっているか、また各国が従わなければならない国際的な行動規準がどこにあるかを、われわれに知らせてくれる。

こうした決議や宣言は、法的な拘束力をもっていないし、その効果がすぐ目に見えてくるという性質のものでもない。

しかし長い目で見ると、それが世界に大きな道義的、政治的な影響を与えることは否定できない。

具体的な紛争や侵略的行為に当面して、総会がこれまで国際社会の意思を大胆に表明することがよくあった。

一九五六年、スエズ危機に際して総会のとった態度は、一部大国の憲章無視の行為を変えさせるのに力があった。

翌年秋のシリア、トルコ国境の緊張に際し、総会がこれを取り上げ討論を重ねただけで、シリアを脅かしていたトルコ軍の集結がいつの間にか解消されてしまうという結果をもたらした。

その反面、ベトナム戦争やソ連のアフガニスタン介入、イスラエルとパレスチナの問題などに関しては、総会が決議を採択しても、総会多数の意思は関係国に無視されてきた。

それでも、カンボジアのシアヌーク国王は、国連が小国にとって大国の行動を恐れることなく批判できる、唯一の場所であると述べる。

小国にとって国連討議は、国際世論を味方にして大国の権力政治をはじきかえす、有力な武器になりうる。

権力政治が世界に根強く残っていることは否定できないにしろ、国連に結集される国際道義の声は、伝統的な権力政治が赤裸々なかたちで横行するのを、かなり難しくしている。

国連総会はいわば、世界の世論のバロメーターの役割を果たし、それによって各国は自国の外交をどのように調整しなければならないかを感じとることになる。

3 国内議会との違い top

国連総会はわれわれがもちうる限りで、人類の議会に最も近いといえるが、正確にはまだ議会といえるものではない。

国内議会と国連総会の第一の違いは、国内議会が立法機関であり、そこで決められたことは法律として国民全部を拘束する力をもつのに対し、国連総会の決議は、原則として勧告であるにとどまり、道義的、政治的説得力しかもたないことだろう。

国連総会でも予算の決定や理事国の選挙、新加盟国の承認など、内部の組織問題に関しては加盟国全部を拘束できるが、それはむしろ例外である。

このほか、国連の場合、総会で採択された決議を強制的に履行させるのに必要な、国内の警察力にあたるものができていない。

その上、国家と国家の間に法律的な争いが生じても、その意思に反して国際司法裁判所が裁判権を主張したり、判決を下したりすることはできない。

また、国内議会の場合、議員数の割り振りが大体人口に比例しているので、一人一人の議員はほぼ同数の国民を代表していることになる。

これに反し、国連総会では数億人以上の国民を代表する中国、インド、アメリカも、人口一〇万人に満たないアンチグア、ドミニカ、セイシェルなども、同じように一票をもっている。

つまり、国連総会の一票が代表する人口は、はなはだしい場合一対一万以上の格差を見せる。

国と国との経済力や、教育水準の差も大きい。

また民主国家の代表も独裁政権や腐敗した寡頭支配の国の代表も、同じように主権国家の代表として遇される。

こうした一見、不合理に思われることが行われるのは、国家主権が絶対であり、主権国家はその大きさや政体の如何に関わりなく権利において平等であるという、近代国際法と国連憲章の原理に基づいているからである。

だから国際世論が萌芽的なかたちで存在するとしても、国連がそれを正確に反映しているとは、とてもいえない。

しかし現在われわれが望みうる国際機構としては、最も世界的な機構であり、各国民の願望や意見がよく反映されているといって間違いない。

4 公開外交の功罪 top

国連の総ガラス張りの殿堂でなされる各国代表の演説は、国連ビルに詰める数百人の特派員によって、瞬時のうちに世界の隅々まで伝えられる。

その意味で国連は、ウィルソン大統領がいいだした「公開外交」の極限の表現であるといって過言ではない。

ウィルソンは一国の運命に関わるような重大事が、少数の指導者の独断や秘密の話し合いで決められるのは、近代民主主義の原則と相容れないことだと信じた。

伝統的な秘密外交が醸し出す暗さと陰謀的性格に反逆した彼は、すべてを公開の自由討議で決定する国内民主政治の延長線上に、国際政治をおこうとした。

しかしウィルソンには、外交交渉の最終段階において同意された協定や条約を公開することと、交渉の過程において非公開の話し合いをもつことが、民主主義の枠内で両立できることがわかっていなかった。

外交の民主的コントロールは、交渉の基本的な方針を国会のような代議機関において決めた後で交渉を始め、交渉を通じて結ばれた協定を公開して、国民やその代表の承認を求めることによってなされる。

しかし、交渉の過程そのものを公開してしまうことは、交渉当事者の柔軟な動きや駆け引きを不可能にしてしまい、また交渉が大向こうを意識した非妥協的なものになりがちである。

つまり外交のすべてを公開主義で貫くことは、可能でないし望ましくもない。

皮肉なことに、公開外交の原則は、その主唱者ウィルソン自身が指導的な役割を果たしたパリ講和会議(一九一九年)において、完膚なきまでに破られたのだった。

国連外交もまた、こうした外交の一般原則の例外ではない。

公開外交と「静かな」非公開外交との巧みな組み合わせの中から、創造的な国連外交が生まれてくるといえよう。

安保理事会が公開会議と非公開会議を併用して見事な成果を挙げた例は、一九五六年一〇月、スエズ運河利用の六原則について、ハマーショルド事務総長が中心となって関係国が合意を結ぶことによって、世界をアッと言わせた時たった。

これに反し、冷戦のさなかに米ソ代表が総会の場で行った舌端火を吐く論戦は、東西両陣営のイデオロギー的な立場や政治哲学を印象づけるのには役立ったが、両者の交渉や歩み寄りには逆効果しかもたらさなかった。

公開外交の大きな欠陥は、それがともすると相手の肩越しに世論向けの誇大な宣伝になってしまったり、正義がまるで自国の専売特許であるかのような発言によって、交渉を阻害することになりかねないことであろう。

5 議会外交とは? top

連盟に始まった二〇世紀の外交は、会議による外交のかたちをとることが多かった。

外交が単に二国間の交渉にとどまったり、数ヵ国が話し合いのために臨時に集まったりする際に、議会外交のかたちをとる必要はない。

しかし、国際社会の主体である国家の数が増え、またその間の頻繁な連絡や調整を要することが圧倒的に多くなっている現在、議会外交は不可避なものになっている。

「議会外交」(パーラメンタリー・ディプロマシー)という言葉は、後にアメリカの国務長官になったディーン・ラスクが国務次官補だった時につくったといわれている。

ラスクは議会外交を定義して、それは多国間の外交交渉の一種だが、持続的な組織をもち、マスメディアに公開される定期的な討議を行い、一定の議事進行規則をもち、多数決によって決議を採択するなどして、明確な結論に達する方式であるといっている。

この意味で議会外交は一回きりの会議外交(カンファレンス・ディプロマシー)とは違っている。

以前には国際的な会議の度ごとに、手続きや外交エチケットについて詳しく決める必要があった。

手続き上の準備と話し合いに三年もかかった会議さえあった。

国連ではそのような無駄を省いて、敏速かつ効果的に実質的な協議に入れる仕組みができあがっている。

議事の進行や手続きに関する限り、国内議会と国際外交の舞台はかなり接近している。

しかし、国連の議会外交には、国内政治とはっきり異なる面が多い。第一に、会議に参加する主体である国家の大きさの違いが大きいことが挙げられる。

このほか、各国の代表は本国からの訓令に行動を縛られている場合が多いから、演説によって相手を説得するのには限界がある。

国連における討議が国内のそれに比べてギブ・アンド・テイクの流動性に乏しいのは、こうした事情のほかに、国際社会の構造的な性格も絡(から)んでいるに違いない。

6 必要な静かな外交 top

議会外交が硬直しがちなのに反し、国連の舞台裏で行われる話し合いの意義はとても大きい。

国連ビルの廊下や広大な国連バーや食堂、はてはニューヨーク市内に散らばる各国の国連代表部やホテルなどで絶え間なく行われている率直な話し合いの中から、個人的な理解と信頼が生まれることは稀でない。

非公式な話し合いと取引の積み重ねを通じて、多くの国々の支持をかち取れるような決議案が練られてゆき、票固めが行われていく。

第一次ベルリン危機(一九四八・四九年)が急転直下解決に向かった糸口を切ったのは、国連の廊下におけるジェサップ米代表とマリク・ソ連代表とのさりげない会話だった。

常設的な外交舞台としての国連は、このような目立たない探りあいと歩み寄りにとって理想的な場所を提供してくれる。

近年では表決を避けて、合意(コンセンサス)の形で決定することが多くなったので、舞台裏での事前の話し合いはますます重要になってきている。

議会外交ないし会議外交の長所と短所を言い尽くしているのは、次のハマーショルドの言葉だろう。

「会議(議会)外交には大きな利点がある。それによって世論を形成していくことができる。

また国家の政策や提案は会議外交によって世界的な評価という厳しいテストにさらされ、今までわからなかった政策や提案の長所と欠陥が知れるようになる。

また、それによって一般の人達の健全な判断力を剌激し、彼らを正しい主張の味方にすることができる。

会議外交は啓蒙し導くことができる。

しかし、それには短所もある。着実な論旨を展開する代わりに傍聴席の大向こうに受けたいという誘惑が働くし、一度公にとった立場は凍結されてしまって、妥協できなくなる危険がある。

このようにして会議外交には宣伝と硬直の要素が混じってきて、正しい交渉にとって害になるおそれがある。

以上の反省から国連においては、会議外交と静かな外交――それが加盟国相互のものであれ、事務総長と加盟国との接触においてであれ――のバランスが慎重に計量され、維持されなければならないのは当然であり、最近これが痛感されるようになってきた」

7 国際組織の表決 top

伝統的な外交における全会一致の制度が、多数決制へと変化してきた過程には、国際社会の進化が読みとれる。

一九世紀においても、万国郵便連合のような技術的、非政治的な国際機構では多数決制度が行われていた。

政治面では一九世紀末のパーク平和会議が全会一致制度を広く解釈して、少数の反対があっても、それを全会一致と認めることによって、伝統的な制度を打破するきっかけをつくった。

国際連盟においては、全会一致制が一応の建前とされた。しかし手続き事項は過半数で決められたし、勧告あるいは希望を表す決議は、多数決でよいという慣行ができて、全会一致制はゆるめられる傾向にあった。

国連になってからは、多数決制度はもはや常識になっているといってよい。

しかし実質的な決定は単純多数(過半数)ではなく、総会では出席し投票する国の三分の二多数によって、安保理事会では一五ヵ国のうち五常任理事国を含む九ヵ国の賛成によって行われる。

つまり、五常任理事国に関する限り、全会一致が保持されているといってよい。

しかし、全体として見れば、主権にこだわる国々が固執していた全会一致から、多数決制度に変化していく傾向にあることは疑いない。

このことは国際社会そのものが有機的かつ緊密になってきていることと、また共通の利益を増進するために組織的な国際協力が必要になってきているという事情を抜きにしては考えられない。

8 表決への過信 top

国連ができて初めの一〇年間、アメリカの影響力は強く、ラテンアメリカと西ヨーロッパを含む総会の過半数を自国の側につけることは容易なことだった。

これに反し、共産圏諸国はわずか六ヵ国にとどまり、万年少数派のつらい思いをしなければならなかった。

アメリカには国連における表決上の勝利をかち取ることがそのまま、冷たい戦争における道義的な勝利を占めることである、と信じる傾向があった。

国連における勢力配置の変化は五〇年代に入って始まり、一九五五年の大量加盟の頃から決定的になった。

多数を占める非同盟諸国や開発途上国が、ともすれば先進国側と十分な協議の努力をしないで採決をする姿が目立ってきた。

その結果、アメリカは一九七四年に「実行不可能な一方的かつ非現実的な決議を採択する傾向」に対して強い警告を発した。

表決における勝利がそれ自体では空しいものであり、問題を公正に解決するためには関係国すべての同意が基にならなければならないと、ハマーショルド事務総長も考えていた。

国内政治においても、国家存立の基礎を揺さぶるような問題について、与党と野党の妥協ができていないのに、国会が無理やりに多数決で決定しようとするならば、問題の本当の解決をむしろ遅らせる結果になることが多い。

議会制度において、多数決がどこから「多数の横暴」になるのかについて決めるのはきわめて難しい。

ともあれ国内社会よりも制度の違いや利害の対立が比べものにならないほど大きい国際社会の場合、多数国だけで国際社会の意思を単純に決めがたいことは明らかである。

国内社会に比べて結集度の希薄な国際社会において、反対する国ないし少数派に多数の意思を無理やり押し付けることは、戦争を意味することさえ考えられる。

例えば、旧ユーゴスラビア紛争が拡大していった背景には、国内にかなり大きな少数民族を抱えるクロアチアやボスニアなどが、多数決によって強引に独立を宣言していった過程があった。

国連での多数や少数というものの性格が問題といえる。

ラスクが指摘するように、国連総会の三分の二多数は、世界人口のわずか一〇%を構成する国によっても、また国連分担金のたった五%を支払う国によっても成立しうるということは、世界人口の一〇%が九〇%に対して勧告できるということであり、国連予算の五%しか負担していない国々が財政能力の如何に関係なく、国連平和維持予算を採択できるということになる。

つまり国連総会では、票数での多数派が総人口での多数派とあまり関係がないのはもちろんのこと、経済的、政治的な実力においても多数派とはとてもいえないことが十分に考えられる。

こうして見てくると、単なる表決における算術的な勝利をめざすよりも、できるだけ多くの加盟国、とりわけ重要な国々が同意できる領域を広げていくことが、国際平和と協力を促進する道であることがわかる。

国連がこれまでに及ぼした影響力は、決議をどれだけの票数で通過させたかということよりも、国連決議の背後に世界の良識と実力をもった国々による支持の重みがどれだけあったかということによって規定されてきているように思われる。

そのことは大国の支持を得ない国連の決定が、すべて無力であることを意味するものではない。

大国の反対や無関心にもかかわらず、中小国が核実験の停止を唱え、あるいは国連憲章を改正して理事会を拡大することを希望する時、大国は一時的に反対しても、次第に中小国の声に耳を傾けざるをえないようになってくる。

そのようにすることが、大国が世界に影響力を維持する上で政治的に必要になるからである。

しかしそうはいっても、具体的に国連が平和維持のために国連平和軍を設立したり、世界の貿易や開発について制度の改革を勧告したりする時には、大国の物質的・財政的な面における支持が不可欠なことが多い。

9 一国一票主義 top

国連があくまでも主権国家の集合体であって、超国家的政府でないことは、すでに述べた。

加盟国は基本的には相互に平等の地位に立っている。だから現実に存在する国力の格差は、国連での発言や投票において、建前としては無視される。

個人の体力や能力、貧富の差にかかわりなく、人間の尊厳が同じであるように、それぞれ独立の主体である国家の法律的平等が保障されているのである。小国がとりわけ国連を重視する理由の一半は、ここにあるといってよい。

国際紛争がとかく大国の横暴や横車から起こることが多いのを思い浮かべると、国連の平等主義が、民主的・道義的次元を国際政治にもたらす重要な側面をもっていることがわかる。

だからといって、国連は平等主義を完全に貫いているわけではない。安保理事会では五常任理事国だけに拒否権が与えられている。

これは加盟国の実力が不均等であることを考慮に入れた、実際的な調整である。

常任理事国の賛成(ないし棄権)なしに国連が強制行動をとれなくしてある拒否権の制度は、少なくとも一九四五年における軍事力の偏在という現実を反映するものだった。

このほか、五常任理事国は、ほぼ確実に経済社会理事会などに選出されるから、他の一般の国より有利な立場に立っている。

また「一国一票」の総会においてさえ、大国の票にどうしても注目が集まり、それが中小国の票の動きにある程度影響を与えることになる。

このようにしてみると、国連は主権平等を建前として維持しながらも、国家間の国力の差もある程度反映した機構なのである。

10 加重表決とは? top

国力に大きな格差があるのに、すべての国がおしなべて一票をもつのは不合理だから、何らかの客観的規準をもうけて票を配分すべきだという主張が聞かれる。

加重表決(weited voting)制度と呼ばれるものがこれである。

たしかに国家といっても、その間には国土や人口の大小があり、経済力、軍事力の強弱があって、その差は国家内の個人間の差どころでない。

現在の国連では人口一〇〇万にみたない加盟国が四二ヵ国もある一方、人口五〇〇〇万以上の国も二三ヵ国ある。

その他の国は、その中間の大きさである。経済力の格差は、さらに著しい。

したがって、経済的な負担の重い国は、その責任に見合うだけの大きな発言権を要求するようになってくる。

すでに、国際通貨基金(IMF)や世界銀行において、各国の票数にはその割当資金、持ち株に従ってかなりの差異がある。

しかし、国連のような政治機関において、各国のもつ票数に差別をもうけることには、かなりの困難がともなう。

第一、国際平和に対する各国の貢献度を測定する尺度は、どこに見出されるだろうか。

国力の規準にしたところで、人口、面積、資源、経済力、軍事力、教育水準、指導者の質など、いくつかのものが考えられるし、その中には客観的に評価できないものもあって、すべての国の一致点を見出すことはおそらく不可能だろう。

アナン事務総長は、二〇〇五年の報告書で、安保理事会の新しい常任理事国を決める規準として、その国の財政的な貢献と、軍事的な貢献と、外交活動の三つを挙げている。

しかし外交活動がどれだけ効果的なのかをどう測るかは、議論の分かれるところだろう。

加重表決を支持する人には、国連を強化する道としてそれを提唱するものが多い。

つまり、加重表決を採用して、各国に国力相応の発言権、投票権を与えることによってのみ、大国は主権国家のもつ権限の一部を国連に移譲するのに同意するだろうと考える。

たしかに、「一国一票」制度には検討しなければならないところがある。

また人口が一〇万人、二〇万人にも達しない極小国、いわゆるマイクロ・ステートの問題を、いつまでもタブーとして取り上げないのも、国連の弱体化につながるといってよい。

しかし当面の見通しとしては、小国がすでに確立された平等の権利をおめおめと捨てるはずはなく、また国際平和の見地からも、大国中心の外交に小国の指導者が警鐘を乱打し、利害をはなれた道義や理想の面から国際場裡に活躍する余地を奪い去ることが望ましいとは思えない。

国連史を振り返ってみると、アイルランド、チュニジア、マルタなど、小国のすぐれた政治家が果たしてきた役割が思いだされる。

したがって小国と大国との国力の格差を、せっかちに投票権や発言権の格差に結びつけるのは軽率であろう。

理想的な制度としては、アメリカの議会制度が、上院では各州に平等に投票権を与え、下院では人口比例方式をとっているように、二院制の国連を考え、主権平等主義と国力の格差を、それぞれ反映させる方法が考えられるかも知れない。

しかし、現在の総会と安保理事会との二本だて制度が、すでにある程度それを実現しているともいえる。

問題があるとすれば、それは日本やドイツやインドのような、安保理事会の中のアメリカを除く常任理事国に匹敵する国力をもった国々を正当に遇する道が、現在の国連ではなかなか見出されないということになろう。

安保理事会の改革が緊急を要する理由は、そこにあるといえる。

ともあれ、国際平和機構の強化は、表決制度や組織の改革などによって片づけられる問題ではない。

意識のグローバル化か進んだといっても、主権国家が個人の忠誠心の焦点であり、かつまた強制力を行使する最終の社会単位であるという事実、また国際機構が基本的にはそうした国々の任意の同意と協力を前提としてつくられているという、はなはだやっかいな現実から、われわれはいつでも出発しなければならないのである。

11 大国と小国 top

国連における大国と小国との対立は、拒否権をもつ常任理事国を中心とする安保理事会と、主権平等主義を具体化し「一国一票」の原則に立脚する総会との緊張関係として、しばしば表れる。

すでにわれわれは、サンフランシスコの国連創設会議において、中小国が大国に対してずいぶん抵抗したことを見てきた。

その結果、憲章において平和維持に関する総会の副次的な責任に言及する条項が加えられることになった。

当時はよく理解されなかったが、その後の国連の動きは、これらの条項に基づく総会の重要性を増大させてきた。

拒否権のために安保理事会が機能できなかったので、総会が立ち上がって平和を維持した一番良い例は、一九五六年のスエズ戦争の時であろう。

しかし一方では、安保理事会を、大国の利害がよく反映される機関として温存し、そこでだけ世界の平和や安全の問題を取り扱おうという願望も根強く残っている。

大国は、目前の政治的打算のために総会を利用し強化することがあっても、総会の多数を占める中小国をいつも自分の側につけていることは不可能なので、拒否権などがあって居心地のよい安保理事会の方を重要視しがちである。

しかし、安保理事会に平和維持の主導権をもたせたがるのは、何も大国の利己主義のみがさせるわざだ、といい切ることはできない。

国際平和を守るのは、大小すべての国が集まる総会のような場所で、国際世論を結集することで達成されることもある。

しかし実力をともなわない中小国の声には、限界があることも否定できない。

そこで国連の行動には、道義的な裏づけのほかに、経済力・軍事力・政治力などの背景が要請されてくることが多い。

安保理事会は、こうした影響力をもった国々の支持を保障する制度であるといえよう。

総会のように、一九〇を超える加盟国が次々に演壇にのぼって演説する場所は、国際社会の一般原則や大きな方針の審議や採択に適している。

だが効果的に議論を進行させたり、紛争の詳細に立ち入ったり、迅速な行動をとったりするのは、総会のような大所帯では容易でない。

そのためには、安保理事会のような、比較的小さな機関で集中的な審議を行い、対立する国々の言いぶんをよく聞いた上で、国連としての政策を、早急に出すことが望ましい。

要するに、国連の多岐にわたる事業や任務を円滑にやってゆくのには、総会と安保理事会やその他の理事会や委員会との間に、協力的な分業がなされなければならない。

大国の国連支持は、財政的にも軍事的その他の面からいっても、不可欠なことが多い。

と同時に、スエズ戦争の時にカナダが示し、コンゴ事件の時にチュニジアが示し、キューバ危機の際にキプロスが示したような、中小国の道義的指導性を無視することはできない。

このように見てくると、国際平和を守る上での大国と小国、安保理事会と総会との相互補完的な関係は明らかであろう。

12 拒否権 top

安保理事会において、手続き事項以外の実質事項に関する決定が成立するためには、理事国一五ヵ国のうち、すべての常任理事国、いわゆる五大国を含む九ヵ国の賛成がなければならない。

つまり、これが五常任理事国の全員一致の原則である。

それを裏からいうと、五常任理事国のうち一国が反対しても決定が成立しないことになるから、常任理事国のもつ「拒否権」ということになる。

しかし、「拒否権」という言葉は、国連憲章の中では使われていない。

拒否権は、よく国連の癌と呼ばれ、大国のもつ不当な特権と考えられている。

これは現象面だけを見ると、確かにそうなのだが、実際にはどうなのだろうか。

第一に、拒否権の乱用が今まであったかどうかについては、冷戦時代には理事会の多数派が策動してソ連に拒否権を発動するようにしむけ、それによって国際的非難がソ連に浴びせかけられた例がいくつもあった。

また、拒否権の約三分の一が新規加盟問題で行使され、わが国に対しても三回行使された。

しかし加盟問題は、現在では解決されている。

拒否権を非難する人々は、拒否権の存在そのものを批判するよりも、それが適用される範囲が広すぎるという、もっともな主張に基づいていることが多い。

加盟問題と、紛争の平和的処理に関する国連憲章第六章から、拒否権の適用を除外すべきだという主張がそれである。

最近では、大規模な人道的危機に際して、常任理事国は、一般市民に対する「保護する責任」を重視し、そのために拒否権の行使を慎むべきであるという意見が強くなっている。

また事務総長の役割がますます大きくなった現在、その活動は各加盟国の利益から独立していなければならず、そのためには事務総長任命の過程で、常任理事国が拒否権を行使するのを慎むべきであるとする意見も傾聴に値するだろう。

拒否権のために平和の維持が阻害されてきたという意見については、拒否権が行使されたにもかかわらず、葬り去られた決議案の趣旨に従って大国が行動した場合があったことや、一九五六年のスエズ危機において、問題が拒否権が行使された安保理事会から総会に移されることで、国連としてこの危機に立派に対応できたことが想起される。

これに反し、同じ一九五六年のハンガリー問題は、総会に移されたにもかかわらず、総会決議そのものがソ連によって無視されることになった。

つまり、拒否権のあるなしにかかわらず、国連加盟国の側に強固な決意があり、それが行動に移された場合にだけ、国連は効果的な行動に出られたのである。

13 安全弁としての拒否権 top

拒否権のない安保理事会を考えてみよう。そして、安保理事会ないしは総会の三分の二多数によって、国連の強制措置がとられると仮定してみよう。

こうした強制措置は、一ないし全部の大国の反対にもかかわらず、とられるのだから、これらの国の財政的・軍事的その他の支持を得られないばかりか、これらの大国に対して国連が強制行動をとることさえ考えられる。

しかしアメリカのような大国を相手に、国連が軍事行動をとるとしたら、それが世界戦争になることは誰が見ても明らかであろう。

また世界の軍事力と経済力の相当部分をもつ大国に対抗する国際的警察行動に、勝利の成算がないことも自明である。

拒否権は、このような事態、つまり国連の総意なるものが、加盟諸国の実力によって裏づけられていないことを防ぐための、いわば「安全弁」なのである。

それは、国連によって、加盟諸国が成算のない世界戦争に巻き込まれることがないように保障しているのである。

この意味で、拒否権は大国を守るとともに、小国をも守るものである。

こう見でくると、拒否権の制限を唱える人は多いのだが、その廃止を説く人が少ないのは当然のことと思われる。

拒否権について、「中小国に対して国連が強制行動をとれるのに、常任理事国に対して、それができないというのは不公平ではないか。

平和を侵害するおそれがあるのは、小国ではなくて、むしろ常任理事国の方なのだから」という人がいる。

これは、確かにその通りである。国連はその創設当初から、常任理事国に対して強制行動をとれるようにはつくられていない。

大国が団結して侵略に対抗しなかったために、第二次大戦になってしまった、という苦い体験と反省に立って、これからの戦争は、ぜひとも大国の協力によって防止しようという願望の中から生まれたのが国連なのである。

だから、大国の全部が協力して、拒否権乱用などの事態を起こさないだろうという期待と展望が、国連そのものの前提になっているのである。

こうした期待が、甘すぎたという人は多い。

しかし、大国の間に協力のない世界は、よしんば国連があったにしても、真の平和のある世界とはいえない。

そうした緊張した世界では、国連の大きな柱である普遍的安全保障の体制は機能しえないから、加盟国は伝統的な自衛の方法である同盟条約などを結んで、自国の安全をはかろうとしたり、地域的な国々の結びつきを強化したり、あるいは中立主義的な政策をとったりすることになるのである。

この間にあって、国連は、東西両陣営の緊張が直接的な軍事衝突に導かれないように、話し合いを推進してゆくとともに、平和維持活動のような、国際紛争を解決するための新しい方法や手段を発展させてきた。

武力よりも説得に、制裁よりも調停に重点をおこうとする国連の方向は、一見まだるっこくも見える。

しかし、イデオロギーによって分裂した世界では、もっとも現実的な行き方であったと考えられる。

問題は、ポスト冷戦期に入って、説得や外交調停だけでは解決できない手ごわい紛争や民族対立、大量破壊兵器製造の疑惑、テロリズムなどが、発生してきていることだろう。

また安保理事会における五つの常任理事国のほかに、大国といってよい日本、ドイツ、インドなどが出現したことも、安保理事会の構成を見直さなければならないことを示しているといえよう。

top

**************************************** |