|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9

2 「空の要塞」の神話

一九四一年(昭和十六年)になると、太平洋方面での日本の侵略と、異常な緊張状態になった日米両国の関係のため、フィリピン駐留のアメリカ軍の手薄な防衛力を緊急に増強する必要が生じた。

そして、増強兵器のうち、B17は優先順序の高いものであった。

1 B17隊、フィリピンヘ top

米陸軍では、B17Cのほとんど大部分をD型の性能に近づけるために、電気装備の改修や武装の増強、自動閉鎖式燃料タンクへの換装などを行なった。

これら改装C型は大部分を本国に残留させ、新型のD型はフィリピンに派遣することにした。

一九四一年九月、第19爆撃飛行群所属の第14爆撃飛行隊のB17九機が、ハワイ経由でルソン島へ向かった。

増強兵力の第一陣である。

続いて十月には、二六機のB17を、飛行群司令のユージン・L・ユーバンク中佐が率いてフィリピンに到着した。

さらに十二月には、第2爆撃飛行群が、フィリピンの第19爆撃飛行群を増援するために派遣される予定だったが、戦争の勃発で中止になっている。

その結果、十二月七日、ハワイの米軍諸施設が空襲された時点には、第19爆撃飛行群はフィリピン群島で唯一の完全な爆撃機部隊であった。 |

ユージン・L・ユーバンク陸軍少佐は、陸軍中佐の資格で、フィリピンの第19爆撃飛行群を指揮した |

十二月七日の朝、パールーハーバーが日本軍に空襲されていた時、ハワイ上空にはB17一二機編隊が飛んでいた。

第38、第88偵察飛行隊所属の「空の要塞」で、カリフォルニアを出発してフィリピンに向かう途中であった。

一四機で出発したのだが、二機が途中から引き返し、ハワイ上空に到着したのは、残りの一二機で、しかも、日本軍の空襲の真っ最中に飛び込んだわけであった。

リチャード・H・カーマイケル少佐指揮の第1梯団六機は、空襲のたけなわのときにさしかかった。

その時、現場上空には多数の日本機は見当らなかったが、危機一髪というところで難をまぬがれたのは幸運であった。

「空の要塞」は、日本の戦闘機が襲いかかってきてもどうすることもできなかった。

出発の際、機銃の弾薬を一発も搭載していなかったからである。

ともかく、六機のうち五機は付近の飛行場に着陸、一機はゴルフ場に不時着したものの、幸い怪我はなかった。

第2梯団の方は、騒ぎが小やみとなってから到着したので全機着陸できた。 |

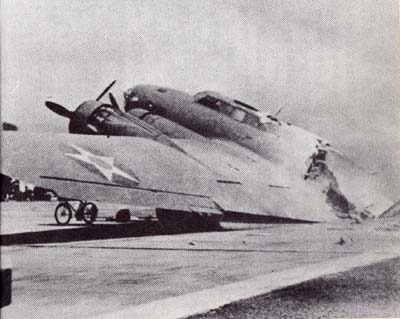

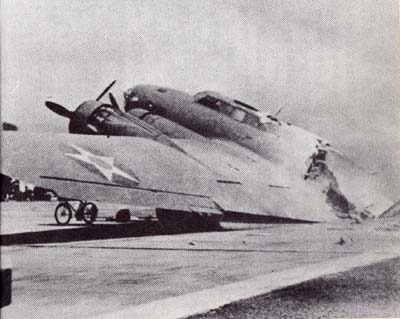

1941年12月7日、日本軍のパールハーバー攻撃で破損したB17

このB17はカリフォルニアからフィリピンへ輸送中の災難であった

|

だが、その中の一機は、かなり激しい地上砲火をあびて乗員二人が負傷した。

結局、この日一二機全部が到着したが、一機を損失し、三機が大破したことになった。

もし、彼らが日本機の攻撃の矛先をまともに受けていたら、果して、何機が生き残れたか、大いに疑わしいところである。

2 フィリピン駐留B17の苦境 top

パールハーバーが空襲された時点にはルソン島の部隊(ごくわずかであるが)は、すでに戦時態勢下におかれていた。

第19爆撃飛行群のB17三五機全機が、当時のフィリピン駐留全アメリカ軍およびフィリピン軍の総司令官ダグラス・マッカーサー将軍から、ミンダナオ島へ退避するように命令されていた。

地上待機中に、日本軍の空襲を受けないための配慮からであった。

だが、第14、第93飛行隊の「空の要塞一六機だけが、十二月八日の朝に撤退を終わっていたに過ぎなかった。

パールハーバー攻撃がフィリピンに伝えられた時、マニラ郊外のクラークフィールド基地にいた残りのB17は、報復に台湾の飛行場を空襲しようと張り切っていた。

不思議なことに、極東空軍司令官ルイス・ブレレイトン将軍は、マッカーサー将軍との会談から帰隊すると、幕僚にフィリピン駐留アメリカ軍が攻撃を受けない限り、こちらの方から先に手出しをする権限は、私には与えられていないと語った。 |

フィリピンの米極東軍総司令官

ダグラス・マッカーサー大将

|

アメリカ軍戦闘機は、全面的な警戒態勢をひいた。

十二月八日には、早朝から飛び上がって敵機要撃の配備についていた。

が、日本軍機との出合いはなかった。

第19爆撃飛行群司令ユーバンク中佐が、マニラの総司令部に出頭しており、不在中の司令代理デビッド・R・ギブス少佐は、B17が地上で空襲を受けないようにと、その日、午前八時三十分頃、全機空中待機を発令した。

一機また一機と、巨人機は空中に舞い上がって、クラークフィールドの近くにそびえるアラヤット山の周囲を旋回していた。

やがて、ユーバンク中佐は、指揮下のB17で台湾の日本軍基地を空襲せよ、との命令を携えて急いでクラークフィールドに帰ってきた。

上空にあったB17は、ルソン島の緑の山の周囲を二時間以上もグルグル回って、十時三十分頃から燃料補給と爆弾搭載のために着陸しはじめた。

十二時三十分、第19爆撃飛行群の搭乗員たちは、命令伝達室に召集されて台湾空襲についての最後の指示を受けた。

その時点には、通信連絡が不具合なこともあって、クラークフィールド上空には味方戦闘機がいなかった。

地上整備員は、大急ぎでB17に爆弾を搭載していた。

第20戦闘飛行隊のP40戦闘機は、離陸配備についていた。

3 日本軍の攻撃で壊滅的打撃 top

十二時三十五分、最初のP40がブレーキを外して、滑走路上を疾走しだした。

ちょうどその時、空襲警報が鳴り響き、地上にいる者はすべて東の空をみつめた。

山並みの、はるか向こうの空高く、完全なV字形編隊が二つみえてきた。

各々が二七機ずつの日本爆撃機の編隊で、前後に並んで進んでくる。

小さく光る点々は、編隊護衛の戦闘機だ。

クラークフィールドに近づくにつれて、徐々に視野にはっきりと映し出されてきた。

日本軍の編隊爆撃の弾幕が飛行場に落下しはじめるまでに、四機のP40戦闘機がどうにか離陸できた。 |

洋上哨戒に出発するB17

フィリピン駐留のアメリカ軍は、

日本軍の脅威のまえに、あまりにも劣勢だった

|

二波の編隊から投下された爆弾で、離陸寸前のP40五機と、滑走路の端の方で滑走中の五機とが破壊された。

その他に飛行場の諸施設にも大きな損害が出たが、幸い、飛行場の片側に並べられていたB17には、大した被害はなかった。

だが、やれやれと思ったのも束の間だった。

日本の「零戦」が降下してきて、見事な機銃掃射をあびせかけてきた。

日本軍機が引き揚げた後、飛行可能機は一機も残っていなかった。

B17は、二、三機以外は、完全に破壊されていた。

残ったB17も、ひどく傷んでおり、修理したところでその後の作戦行動には使いものにはならなかった。

4 「零戦」と最初に交戦 top

イアル・タノソユ中尉の搭乗機は、敵に一矢を報いることのできたB17であった。

このB17が、日本の戦闘機と最初に交戦したのである。

ダッシュ中尉機が、ミンダナオ島のデルモンテ基地を出発して、クラークフィールド上空にさしかかった。

数時間前のパールハーバー上空に到着したB17と、全く同じような状況であった。

ダッシュ機を目がけてくる戦闘機を発見したのは、機銃手であった。

彼らは、最初、この戦闘機を味方機だと思っていたが、クラークフィールドから撃ちあげる対空砲火や、地上掃射のために急降下する三機の戦闘機を認め、すぐ敵機だと気がついた。

「零戦」が襲いかかってきた。ダッシュは素早く急降下に移って樹木の梢の高さまで下げた。

B17Dに分がないことが、明白だったからである。

「零戦」は、ダッシュ機の後尾方向からまっすぐに襲いかかってきたが、こちらの銃手は、敵を徂うことも不可能だった。

最初の一撃で昇降舵索が切断され、プロペラ一つが損傷した。この時爆撃手のビジン曹長は、胴体側方銃を操作していて負傷した。

応射できたのは、ノルガード一等兵が操作していた電信室上方の機銃だけで、「零戦」は、思い通りに動き回っている。

しかし幸運にも、ダッシュ機はどうにか飛行を続け、その日午後暗くなってからデルモンテ基地に帰り着いた。

5 苦しい反撃くり返すB17 top

開戦第一日目にして、第19爆撃飛行群の戦力は半減した。

そのうえ、生き残った飛行機は、遠いはるか南方のミンダナオ基地にいるので、当面の戦局に貢献することは困難な状況であった。

今やクラークフィールドは、安全な作戦基地ではなくなっていた。

そこで、日本軍のルソン島侵攻作戦に対抗するには、クラークフィールドを中継地としてミンダナオ基地から出撃しなければならなかった。

十二月九日、午後から夕方にかけて、B17の編隊はミンダナオ基地を飛びたって、ルソン島に向かった。

明朝こそは台湾の日本軍施設に爆撃が加えられる、と固く信じていた。

だが、フィリピン方面の戦局は、思いがけない方向に変っていた。

日本艦隊は、ルソン島北西沿岸のビガンに上陸した部隊を支援するために、沖合いに移動していた。

十二月十日朝、出動可能兵力は第93爆撃飛行隊のセシル・コンム少佐が指揮するB17五機だけであった。

各機の搭載爆弾は、四五キロ瞬発爆弾〔注〕二〇発である。

〔注=鋼板を貫徹することなく、命中と同時に炸裂して、付近の器物、人馬等を殺傷するための爆弾]

彼らは、このような貧弱な爆弾で日本の輸送船を攻撃しなければならなかった。

編隊は、目標の上空三七〇〇メートルから爆弾を投下した。

いくらか命中弾が出たように主張する者もいたが、果して、命中弾があったかどうか、疑わしかった。

この攻撃も、太平洋戦場でB17部隊が経験した、苦しい初陣の一つであった。

このような少数機では、爆撃手がいかに巧妙な爆撃法を適用してみたところで、不規則な運動を行なって動き回る敵艦船を、高々度から爆撃して有効な弾着をえることは到底不可能だ、といわざるをえない。

このような効果のない爆撃法が、太平洋の戦場で終始継続的に行なわれて、「空の要塞」を悩ませていたのであった。

6 米軍、ますます苦境ヘ top

コンムの率いるB17は、全機クラークフィールドに帰着した。

クラークフィールドの第14爆撃飛行隊の「空の要塞」は、皆、単機でビガン沖の艦船攻撃に派遣されていた。

日本軍から反撃されることを懸念した基地当局は、コンム隊がここで爆弾を積み込んで、再攻撃を行なうことを許さなかった。

そればかりか、できるだけ早くデルモンテに引き揚げるよういい渡された。

第14飛行隊のB17三機は、別々に分かれて、コリン・ケリー大尉、スチャチェル中尉、モントゴメリー中尉が、それぞれ分乗することになった。

二七〇キロ爆弾搭載中に、空襲警報が鳴り響いた。ただちに作業を中止して、各機は緊急発進を命じられた。

スチャチェル機は大型爆弾八発を積み込んだが、ケリー機は三発、モントゴメリー機は一発だけである。

モントゴメリー機はビガン沖の艦船攻撃に向かい、爆弾一発を投下してクラークフィールドに帰還。

そこで四五キロの瞬発爆弾を積み込んで、ルソン島北部のアパリ沖で行動中の日本艦船を爆撃した。

その後、再びクラークフィールド上空まで帰ると、デルモンテに向かうことを命じられた。

途中、激しい暴風雨に出会い、燃料が尽きるまで飛び続けて、サンボアンガ沖の海上に不時着した。

スチャチェル機は七六〇メートルの高度をとって、アパリ沖の輸送船団上空に達し、断雲の隙間から爆弾を投下した。

成果は確認できなかった。

目標上空を離れて間もなく、四機の「零戦」に取りつかれた。

急降下して雲層の中に逃げ込み、ようやく難をのがれて、ルソン島西岸のサンマルセリノに無事着陸できたが、飛行機は相当な損傷を受けていた。

7 最初の英雄ケリー大尉 top

コリン・ケリー大尉は、単独で北に向かう航路をとった。

ビガンの日本軍上空を過ぎアパリ冲の日本軍の泊地に近づくと、数隻の日本軍艦がみえた。

しかし、ケリーはなおも北方飛行を続けた。

報告があった日本空母を捜索していたからである。

しだいに雲量が多くなってきた。

雲下に出るために高度を下げた。

一二〇〇メートル位で飛んでいると、台湾沿岸に近づいてしまったことがわかった。

台湾は激しい雷雨に覆われている。

彼は上昇しながら、針路を南方にとった。

再びアパリ沖の日本艦隊に近寄った時、飛行高度は六〇〇〇メートル位であった。

爆撃手のマイヤー・レビン伍長は、爆撃照準器を一番大きな軍艦に向けた。

その時彼は、この軍艦を戦艦だと思ったのだ(実際は、重巡洋艦「足柄(あしがら)」だった)。

二七〇キロ爆弾三発を投下した。

第一弾は近弾で、第二弾は舷側スレスレの海中に、第三弾は後部砲塔に命中した。

弾着と共に、黒煙が舞い上がって、しばらくすると、海面に油が流れ出ていることも視認された。

が、上空を二旋回しても、黒煙に妨げられて正確な戦果を確認することができなかった。

乗員たちは、意気揚々と戦場を離れてクラークフィールドに向かった。 |

コリン・ケリー陸軍大尉は、

重巡「足柄」を攻撃した後に、

「零戦」に撃墜された

|

彼らは、日本の戦艦を撃沈したか、または、致命傷を与ええたものと信じていた。

その時、「零戦」が飛びかかってきた。機数は六機で、怒った熊蜂のように、唸り声を響かせて襲ってきた。

「零戦」が、サアーッと航過しながら一撃してきた。操縦席の計器盤が、ケリー大尉の顔面に飛び散った。

この一連射で機銃手一人が負傷、電信員のデレパンテイ軍曹が戦死した。

続いて、航過第二撃の弾丸が、自動閉鎖装置がついていないガソリンタンクに命中、左翼が火を吹いた。

第三航過では、昇降舵の操縦索が切断されて、「空の要塞」は唸り声をたてながら急降下していった。

苦労の末、ケリーはどうにか飛行機を水平に立て直して、乗員に落下傘降下を命じた。

後部にいた乗員は、すぐ降下したが、レビンと航法士のジョー・ビーン中尉は、機首のハッチから脱出するのに苦労していた。

ビーン中尉が、どうにか飛行機を離れて、パラシュートが開いた途端、飛行機は爆発炎上した。

パラシュートで降下中「零戦」の銃撃を受けたが、幸いビーンが負傷しただけで済んだ。

しかし、脱出に遅れたコリン・ケリー大尉は、乗機と運命を共にした。

ケリーの英雄的行為は、当時、国民が滅入っていたアメリカ全土を席捲した。 |

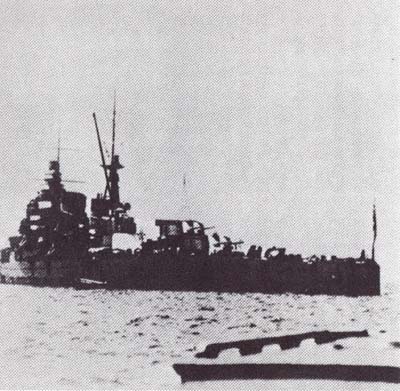

日本海軍重巡「足柄」

|

新聞は日本の戦艦を撃沈したと報じ、コリン・ケリーと彼のB17は、台所の話題にまでなった。

もちろん、実際には戦艦は沈んでいなかったが、コリン・ケリーの勇敢な行為――部下の命を救った努力は、第二次世界大戦における、最初の英雄の姿をアメリカ国民に示したのであった。

その当時、国民は、必死の気持で英雄の出現を待望していたのであった。

一機のB17が日本の最新式戦艦を破壊したというニュースは、その後しばらくは爆撃機論者の主張を裏付ける以上の価値があった。

8 日本軍、フィリピン上陸へ top

第19爆撃飛行群のフィリピンでの作戦は、終末を迎えることになった。

日本軍がルソン島の各所に強行上陸を行ない、もはやクラークフィールド基地は使用不可能となった。

日本軍の航空兵力の優位は動かし難く、アメリカ軍の航空作戦は、日本軍に阻止されることになった。

これに加えて、どのような任務が与えられたにしても、デルモンテから出撃して北方の目標を攻撃する場合、飛行機隊は長距離飛行の苦労に加えて、悪天候を伴う熱帯性低気圧に直面しなければならないのだ。

エミット・オコネル少佐は、十二月十二日、B17六機を率いてビガン沖の船舶攻撃に出動した。

無事帰還したが、大した戦果をもたらさなかった。

二日後、別の六機が、ルソン島南部レガスピ沖の日本上陸船団の攻撃に出かけることになった。

日本軍の正面からの攻撃は、マッカーサー軍にたいする新たな攻撃作戦を企図したもので、アメリカ地上軍を、はるか西方のバターン半島に追い詰めようとするものだった。

この上陸船団にたいする攻撃は、スタートから不運がつきまとった。

まず、指揮官のコナリー中尉機が、タイヤのパンクで離陸不能になり、コーツ中尉が代って指揮をとったが、離陸後、彼の機と三番機のフォード中尉機が、エンジン故障でデルモンテに引き返すことになった。

残ったホエリス、パンデパンター、アダムズ三中尉の三機は、そのままレガスピに向かうコースを飛行し続けた。

途中、暴風雨に出会ってバラバラになったが、目標に向かっていた。

ホエリスは前線に出会った時、高度を下げたためおくれ、他の二機が一足先に目標にたどり着いた。

アダムズとパンデパンターは、一分半の間隔で、高度六四〇〇メートルから爆弾を落下した。

彼らが目標上空を離れた途端に、アダムズ機の乗員が「零戦」が六機やってきたと叫んだ。

「零戦」の一航過で、アダムズ機の乗員二人が負傷、機は難を避けて、雲層を目かけて急降下した。

雲から出た時、B17の二つのエンジンが停止していて、機体は孔だらけになっていた。

それでもマスベート島にどうにか不時着して、乗員は無事だったが、彼らがデルモンテに帰り着くには数週間かかった。

パンデパンター機は、レガスピ沖の日本船団に爆弾三発を次々に落して、巧みに悪天候をさけて、負傷者も損害も出さずに帰還した。

|

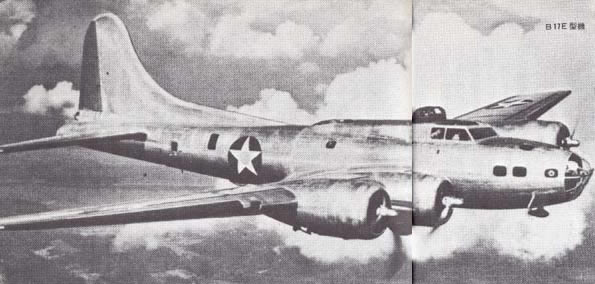

B17E型機:機体は頑丈だった

|

9 「零戦」も手を焼く頑丈な機体 top

だが、この爆撃は熊蜂の巣をかき回す結果になり、後続のホエリス機が、憂き目をみることになった。

ホエリス機が三〇〇〇メートルの高度から、海岸近くの六隻の輸送船を狙っていた時、一八機の「零戦」が襲いかかってきた。

爆弾の投下とほとんど同時に、「零戦」二機が後尾に、他の二機が左右両側から切り返し攻撃を加えてきた。

側方についた「零戦」には機銃で応戦して撃退したが、電信員のキリン上等兵が戦死した。

後尾の「零戦」二機は、ホエリス機を文字通り孔だらけにした。

さらに二機の「零戦」が、攻撃に加わった。

胴体の両側機銃手は二人とも負傷、他の乗員が交代した。

ホエリスは、後方銃の死角についている「零戦」に機銃が向けられるように、絶えず方向舵を端から端まで強く踏んで機尾を左右に大きく振った。

三〇分後、機尾方向から攻撃する敵機を狙える機銃は一挺もなく、乗員たちは死の運命を待つだけとなった。

だが、ボロボロになってもB17は墜落しない。

追撃している「零戦」は弾薬倉が空になったのか、信じられないように傍らに退いた。B17は、なおも飛び続ける。「零戦」は、いまいましげに攻撃を止めて北方に消え失せた。

一番エンジンは撃ち抜かれ、四番タンクには孔があいて、燃料全部が流失した。

ほとんどの計器が駄目になって、機体は、ざるのように孔だらけだった。

もはやデルモンテにはたどり着けないと見合わめたホエリスは、カガヤンにある、バリケードで囲まれた小さな滑走路に不時着しようと決心した。

「空の要塞」は、バリケードをくぐり抜け、パンクしたタイヤで滑っていった。

ようやくブレーキが利いた時には、機首はまっすぐ空を向いていた。

行足が全く止まったところで、搭乗員が地上におりた。

|

オーストラリアのパェラーフィールドに着いたB17

|

10 オーストラリアに撤退 top

十二月十七日、第19爆撃飛行群で生き残った一四機のB17のうち、六機だけがフィリピンを離れて、オーストラリアのダーウィンに向かった。

このままフィリピンにいては、増援機をえることも、補給品や部品を受けることもできなかったので、「空の要塞」を飛ばすことが不可能になりつつあったのである。

ルソン島のマッカーサー軍は、絶対的に優勢な日本軍の前に、単に持久戦に耐えているに過ぎず、ミンダナオ島に日本軍が侵入するのは、時間の問題となっていた。

そうなればデルモンテ基地は支えられなくなり、占領される危険さえあった。

第19群の将兵たちは、もっとも困難な状況下で、与えられたわずかのB17を飛ばすことに全力を傾けていた。

搭乗員たちは、日本軍との交戦で貴重な戦訓を身につけている。

すでに、新型のB17Eが本国を出発しようと待機していた。

この新鋭機は、自動閉鎖燃料タックを装備し、今までのものより大きな尾部をつけるなど、多くの改良が施されていた。

もっとも心強いことは、尾部に一二・七ミリ機銃二挺が増備されたことだった。

そしてまた、第19爆撃飛行隊群の搭乗員の多くの者に、急激な変化はないにしても、少なくとも、彼らがオーストラリアにつけば、もう一度戦うチャンスがあるだろう。

top

**************************************** |