|

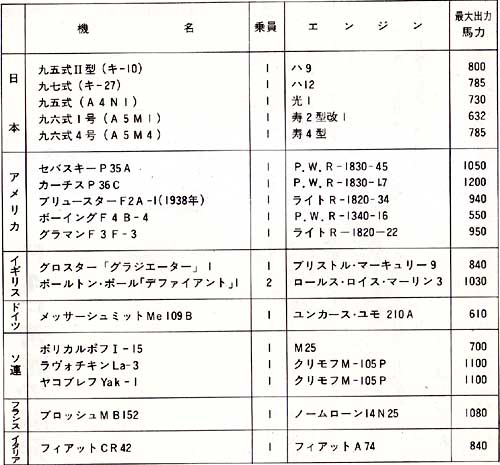

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

1 ビヤダル型戦闘機のデビュー

常夏の楽園ハワイが、まさか本当に、太平洋戦争発端の場になろうとは、当時の誰もが考えつかないことだった。

|

パールハーバー攻撃は、アメリカにとって寝耳に水の出来事だった

|

日本機の一撃で大爆発をおこした米駆逐艦「ショウ」

|

1 爆煙に包まれたパールハーバー top

日曜日の早朝、腹をゆさぶる爆発音と、けたたましいサイレンの音に続いて、

「パールハーバー(真珠湾)空襲! これは演習ではない! これは演習ではない!」

という、息せききったラジオ放送が流れてきても、オアフ島の住民は、なにがなんだかわからないまま、ただおろおろするば、かりだった。

「なに、演習じゃないって?」

「じゃ、ほんものの空襲かい?」

ねぼけまなこをこすりながら、半信半疑のおももちで空を見あげ、敵の機影や爆煙をみとめながらもまだ、それが演習であることを念じていたくらいである。

しかし、それはまさに、ほんとうの空襲だった。

劇的な放送をした声の主が、ハワイの防空対策に常々不満をもっていた、ハワイ海軍航空隊司令官ベリンジャー少将の幕僚、ローガン・ラムゼー中佐だったのは、まことに皮肉なことといえる。

そのとき―― 一九四一年十二月七日(日本時間八日)午前七時五十分すぎ、まず湾内のフォード島の軍艦群と飛行場が爆煙に包まれ、ついで、ヒッカム飛行場から火の手があがった。

さらにカネオエ、ホイラーなどの飛行場からも……。

しかしアメリカ軍は、ただ腕をこまねいて見ていたのではない。 |

パールハーバー空襲の劇的な第一報

を伝えたローガン・ラムゼイ中佐

|

パールハーバー上空に乱舞する日本機にたいして、当番非番をとわずかけつけた兵士らは、高射砲や機銃の応射を行った。

また、爆撃と地上掃射の間をぬって、滑走路から飛びたった勇敢なパイロットも何人かいた。

こうした状況については、映画『トラ・トラ・トラ』や、『地上(ここ)より永遠(とわ)に』で、ご覧になった方も多いとおもう。

この空前といわれたパールハーバー奇襲は、諜報結果にもとづくアメリカの油断と誤算からきたものであり、ひいては日本に“だまし討ち”の汚名を着せることとなった。

しかし、当時のハワイにあったアメリカの航空兵力は、陸軍機が二三一機、海軍機が三〇一機、海兵隊機が四九機で、合計五八一機(要修理機もふくむ)に達していたのだから、けっして、準備をおこたっていたなどとはいえない。

むしろ、きたるべき対日戦にそなえて、新戦力を増強中だったのである。

しかし、日本の第一次攻撃隊一八三機、第二次攻撃隊一六七機、計三五〇機にたいして、迎撃することのできた米軍戦闘機は、一〇〇機余りのうちごくわずかだった。

アメリカ軍は、日米関係が悪化してきたので、ハワイに住む日系人やスパイによる破壊工作を防止するため、各種飛行機を格納庫や飛行場の片隅にまとめてならべ、警戒を厳重にしていた。

だから、奇襲にあってはひきだすのに手間がかかり、そのうちに日本機の爆撃と銃撃が、それらを簡単になめつくしてしまったというわけだ。

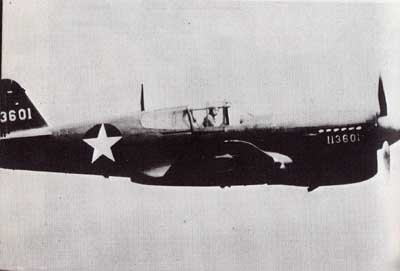

迎撃できたのは、空襲をまぬがれたオアフ島北部のハレイワ陸軍飛行場から飛びたったカーチスP40四機と、カーチスP36一機、ホイラー飛行場からのP36四機、ベローズ飛行場からのP40三機(離陸直後ともに墜落)ぐらいのもので、日本機一〇機を撃墜したにすぎない。

第47追撃中隊(ハレイワ)のジョージ・ウェルシ、ケン・テーラー両中尉は、それぞれ四機を撃墜して、殊勲十字章を受けた。 |

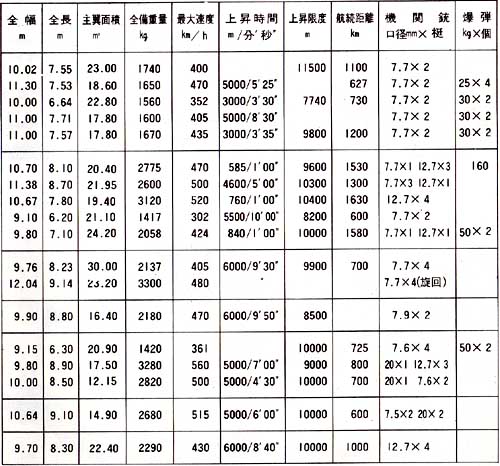

カーチスP 36戦闘機「モホーク」

カーチスP40戦闘機「キテイホーク」

|

|

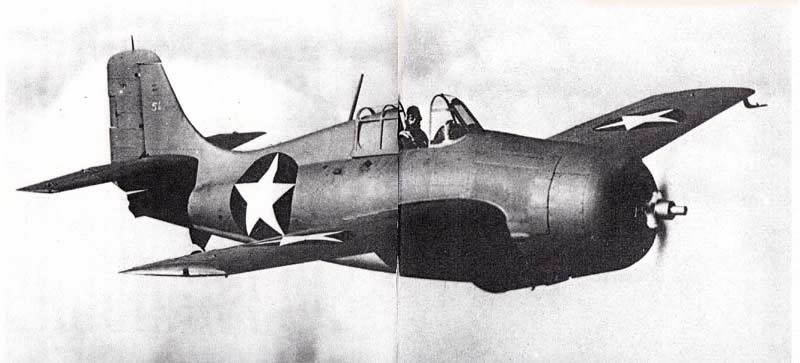

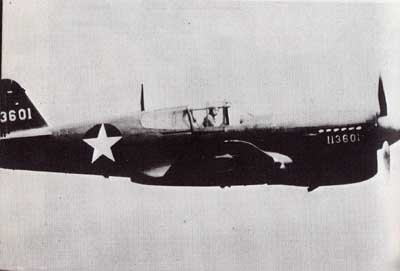

その誕生から「零戦」とは宿命的なライバルとなったグラマンF4F「ワイルドキャット」

|

2 グラマンはどうした? top

この陸軍戦闘機の反撃にたいして、海軍戦闘機の名が全く見えないのはどういうことだろうか。

やはり混乱のフォード島で、海軍航空隊員たちは、やきもきしていた。

「おい、ジョン、グラマンはどうしたのかな。まだ姿を見せないぞ」

「エワにきている、新しい『ワイルドキャット』だね、マック。あれなら日本機をやっつけてくれるだろうにな」

「今日に備えての単葉グラマンじゃないか……」

ジョーンズ、マックガイア両少尉が、こう話しているのに、期待される新戦闘機グラマンは、ついに飛んできてくれなかった。

その頃、オアフ島南西のエワ海兵隊基地においてあった、「ワイルドキャット」一一機は、「トーンドレス」急降下爆撃機三二機とともに、破壊工作から守るため、びっしりとエプロンに並べられていた。

ところが、「零戦」隊の超低空銃撃で、九機が撃破され、二機を残すだけになっていたのだった。

そのほかの「ワイルドキャット」は、おりからすべて外にでていた航空母艦と行動をともにしていたため、ハワイにおける海軍戦闘機の兵力は、きわめて微弱だった。

それも、「零戦」との初手あわせが、空中ではなく、地上で寝首をかかれた形となったのは、いかにもさえないことだった。

しかし、十二月九日には、ウェーキ島に空母「エンタープライズ」から陸揚げされたばかりの「ワイルドキャット」が、攻撃してきた日本爆撃機一機を初撃墜している。

また、翌十日にも二機を撃墜して、ハワイにおける同機の“戦果ゼロ”のみじめさをカバーした。

それにしても「零戦」に対しては、「ワイルドキャット」ではいかんともしがたく、太平洋から後退せざるをえなかった。

ただし、これはアメリカの期待はずれだったというよりも、配備中の少数機を全く受け身の態勢で戦わせ、さらに、「零戦」対策を考えていなかったところに原因がある。

日米開戦があと二、三ヵ月遅れていれば(あるいは「ワイルドキャット」がもう少し早く配備されていれば)、機数もかなり増えていただろうし、パイロットも、機体を手のうちに入れていただろうから、より善戦していたにちがいない。

いずれにしても、運動性にまさる「零戦」を相手に、悪戦苦闘をかさねながら、「ワイルドキャット」は防波堤の役目をはたし、戦争後半から後継機F6F「ヘルキャット」にバトンをわたした。

量産型の「ワイルドキャット」が初飛行したのは、一九三九年(昭和十四年)二月で、原型「零戦」は同じ年の四月だったから、両者のライバル争いは、開発では「ワイルドキャット」が先んじたものの、その後の生産と、中盤までの戦闘では「零戦」が勝ちをしめたことになる。

最終的には、軍配は、後継機「ヘルキャット」をもったグラマンに高々とあがったわけだが、この偉大なバイタリティをプロデュースした男――ルロイ・グラマンとは、一体どのような人物なのだろうか。

3 大空に夢をいだいて top

人類の動力飛行へのあこがれが、いよいよ煮つまりつつあったとき、すなわち一八九五年(明治二十八年) 一月四日、ルロイ・ランドル・グラマン(Leroy Randole Grumman)は、ニューヨーク州ロングアイランドのハンチントンに生まれた。

九歳のとき、ライト兄弟が、ついに動力飛行の第一号となったことが、彼の科学好きな心を動かしたにちがいない。

一六歳でハンチントン・ハイスクールを卒業、コーネル大学に進んで工学士の学位をとると、ニューヨーク電話会社の技術部に就職した。

しばらくして、第一次大戦がはじまると(一九一四年七月二十八日)、彼はちゅうちょなく米海軍に入隊した。

多くの同僚が、大戦で活躍する飛行機に刺激され、航空隊いりをしたのにたいして、彼は、当時の最新兵器のひとつとなりつつあった潜水艦にまわされた。

一九一七年、その研究の目的をもって、軍籍のままコロンビア大学に派遣され、潜水艦用エンジンの開発に携わった。

しかし、やはり航空への夢をおさえきれず、上司を動かして、海軍航空検査官としての教育をうけることに成功した。

晴れて航空隊員として、マイアミ海軍基地およびペンサコーフ航空隊で操縦訓練を受けたグラマン海軍少尉は、一九一八年一月、米海軍第一二一六番目の操縦将校となった。

自分で飛行機を設計し、それを造ってテストした上、売り込もうという野心をもち始めたのも、この頃からである。

しかし、そのためにはもっと高度な航空知識が必要であると考えたグラマン少尉は、すぐさまマサチューセッツ工科大学のワーナー教授のもとで、航空機設計技術を学び始めた。

こうしたところに、並の男ではない彼の面目がいきいきとあらわれている。

大戦も終った一九一八年の暮れ、フィラデルフィアの海軍工廠勤務となり、ここで彼は、念願の一部であるテスト・パイロットと設計技術者をかねて、海軍機の性能向上のために活躍を始めた。(扱かった飛行機は、MF・R9、F5L、F6L、F6L-1、HS2L、HS3、NC7などだった)。

ここまで腕をみがけばもう大丈夫、と思ったグラマンは、一九二○年十月、海軍中尉に昇進してまもなく、退役して、ニューヨークのローニング航空工業会社に、設計技師として就職した。

みずから造って売ることの奥義をきわめようというわけだ。

|

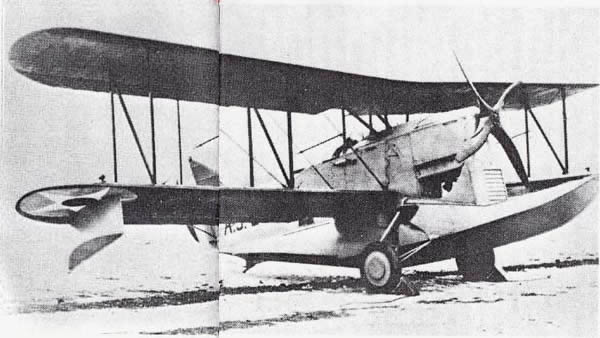

グラマンが設計と改良に力をいれたローニング水陸両用機

|

4 グラマン航空機会社を設立 top

社長のグロバー・C・ローニングは、一九〇九年にグライダーを造ったりしたのち航空工学博士となり、デイトン・ライト航空機会社でM8戦闘機を設計して名をあげた。

そして、弟のアルバート、およびルードルフとともにローニング社を設立し、陸海軍機、水陸両用機のメーカーとして地歩を築きつつあった。

グラマンの入社当時、ローニング社ではローランス三気筒エンジンつきの全重量二七〇キロという、超小型飛行艇の試作がすすんでいた。

そこでまず、このテスト飛行を担当することになった。

ところが、この機体は大変なテール・ヘビー(機尾が重く、低速になると機首をあげる癖がある)で、失速しやすく、彼はいつでも命がけだったという。

しかし、これがきっかけで、グラマンの仕事は水陸両用機の設計と改良に重点がおかれ、多くの実績を残した。

彼自身の最初の設計は、一九二一年の単発水陸両用機「フライング・ヨット」で、これは、この種の飛行機による世界記録をつくり、航空界の名誉「コリヤー・トロフィー」をうけている。

じっくりと研究を積んだグラマンだからこそ、最初からこの成功につながったといえよう。

同じような成功作に、やはり水陸両用の「コミューター」がある。

一九二九年(昭和四年)、ローニング社が爆撃機を主に造っているキーストン社に合併され、さらにカーチス・ライト社の傘下に入ることになった。

これは銀行が、リンドバーグの大西洋無着陸単独横断飛行(一九二七年)などに刺激され、成長産業としての飛行機製造会社の株を買い占めたためだった。

この頃すでに、ローニング社の総支配人となっていたグラマンは、ウィリアム・シュウェンドラーやレオン“シェーク”スワーブル、クリントン・タウルら腹心の部下とともに、新会社をつくって独立する決意をかためていた。

新会社の設立工作はうまく運んで、十二月九日には設立登記をおわり、翌三〇年一月、ロングアイランドのボールドウィンの古ガレージに「グラマン航空機会社」の看板をかかげ、店開きにこぎつけた。

シュウェンドラー以下六人の幹部に工員一五人、グラマン社長とも総勢二二人という、町工場並のささやかなものだった。

5 艦載機に燃やす情熱 top

ここで、グラマンの独立に影響をあたえた当時の世界の動向と、アメリカ海軍航空について、ちょっとふれておく必要があろう。

第一次大戦が終って、平和が訪れ、国際協調の立場から国際連盟が生まれたものの、そのうらでは、列強間に建艦競争がすすめられたり、自国の権益の擁護と伸長にやっきとなるありさまだった。つまり第一次大戦は、各国海軍間の対立を激化させる要素をとりのぞくことができなかったのだ。

しかし、余りにもとどまるところのない建艦競争にブレーキをかけようと、アメリカが音頭をとって、ワシントン軍縮会議が、一九二一年(大正十年)から二二年にかけてひらかれ、主力艦のトン数に制限がくわえられた。

これは米・英・日の比率が五・五・三という、史上有名なアメリカの諜報組織による勝利となって終った。

また、補助艦艇の制限にかんする口ンドン会議(一九三〇年、昭和五年)でも、アメリカは再び有利な立場にたっている。

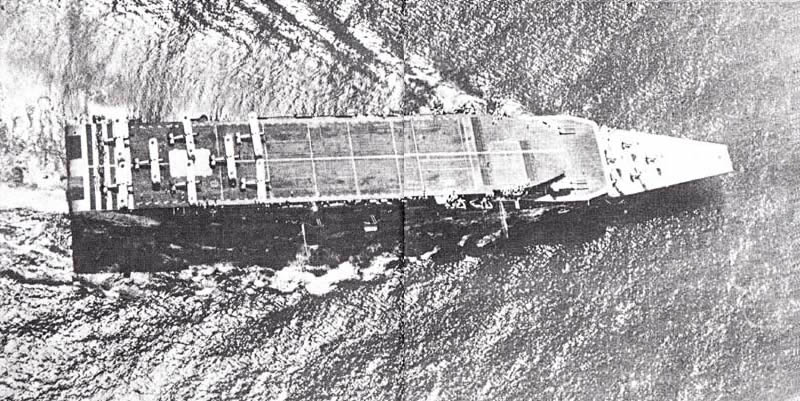

ワシントン会議とロンドン会議の間の約八年間というものは、まだ制限されていなかった補助艦、つまり船台上にある巨艦の航空母艦への転換と、航空兵力の整備に力がそそがれることになった。

|

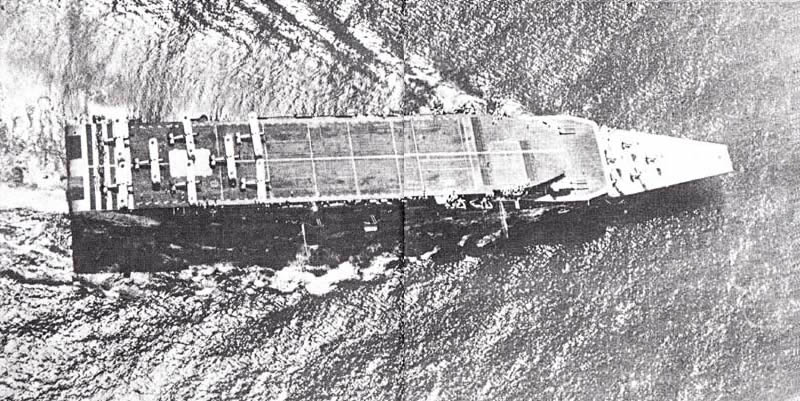

日本が空母のテスト艦として最初に完成した「鳳翔(ほうしょう)」

|

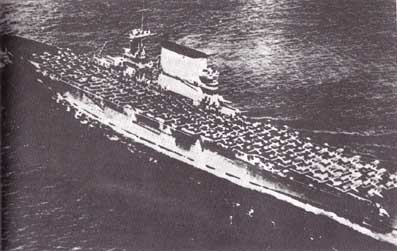

巡洋戦艦から改造してつくられた本格的空母「赤城」(改装前) |

「赤城」とともにパールハーバー攻撃に参加した空母「加賀」

|

日本は一九二二年(大正十一年)、空母のテスト艦として「鳳翔(ほうしょう)」を完成、ついで一九二五年(大正十四年)に巡洋戦艦から改造した本格的な「赤城」を、一九二八年(昭和三年)には、同じく「加賀」を就役させた。

|

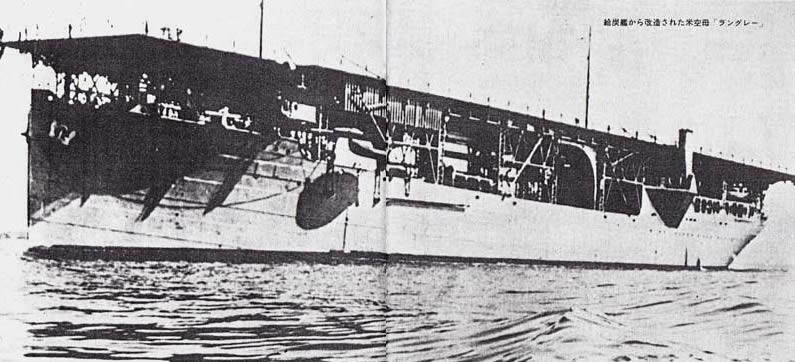

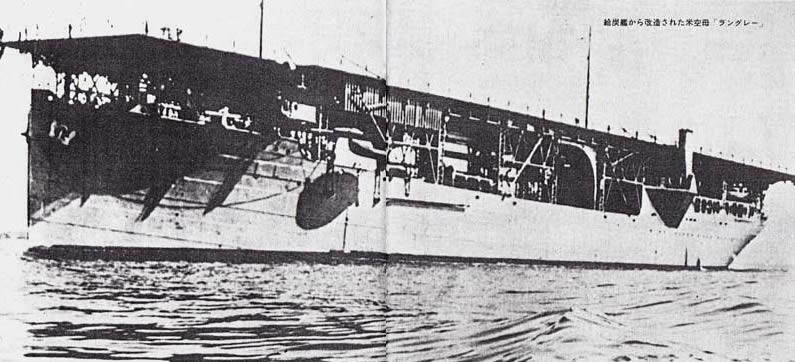

給炭船から改造された米空母「ラングレー」

|

|

パールハーバー奇襲当時、運よく停泊していなかった

米空母「レキシントン」

|

「レキシントン」と同型の米空母「サラトガ」

|

アメリカもやはり、一九二二年に給炭艦から改造した「ラングレー」の実用テストを行い、一九二七年に巡洋戦艦改造の「レキシントン」、一九二八年に同じく「サラトガ」を完成して、日本に対抗した。

戦艦および航空母艦の勢力で、日本よりはるかに優位にたったアメリカが、さらに日本に水をあけたのは、海軍航空兵力の精鋭化である。

これにかんしては、米陸軍のウィリアム・ミッチェル准将が、一九一九年から「戦艦は、航空爆撃の前には無力だ。戦艦をやめて空母を優先させ、また空軍を独立させるべきだ」ととなえ、大艦巨砲主義だった軍部から気ちがいあつかいされたこともあった。

が、しかしこの論争がきっかけとなって、一九二五年、クーリッジ大統領任命のモンロー委員会が設けられ、アメリカ航空政策の検討が行われると同時に、海軍航空の充実をきめたのだった(海軍機一〇〇〇機を五ヵ年計画で完成させるというもの)。

このような背景のもとに、米海軍は、有能な航空母艦に搭載すべき飛行機――戦闘機、爆撃機、雷撃機、偵察機の制定と補給が急務となった。

「ラングレー」に最初搭載していたのは、ヴォートVE7練習機の改良型や、ソッピース「キャメル」、SE-5、トーマス・モースS4C、アンリオ、ニューポール28といった第一次大戦末期の機体の寄せ集めだったが、一九二二年夏になって、カーチスのTS11(水冷二二〇馬力)が制式機に採用された。

これは四二機造られ、FC-1、F2C-1、F4C-1と発展している。

一九二五年になると、ボーイングでは、陸軍のPW‐9戦闘機から発達させたFB-1戦闘機を海兵隊用に開発し、伝統のカーチスF6C-1戦闘機(陸軍のP1「ホーク」改)とともに採用された。

いずれも、水冷エンジンつき複葉機で、非常によく似ている。

この両機が改良を続けながら、空母用艦戦の双璧となってゆくのだが、一九二八年頃からは、艦戦の役割りは、軽爆、つまり急降下爆撃機としての任務もかねるようになり、この用法でも日本海軍は、戦術的な遅れをとったといえる。

ローニング社につとめて、水陸両用機の開発改良にうちこんでいたグラマンが、こうした海軍航空の情勢を、するどくかぎとっていたことは当然で、独立したら必ずや、新型の艦載機を開発して量産にもちこみ、一大航空機メーカーになってやろうという情熱に燃えていたのだ。

6 「グラマンAフロート」の完成 top

“せいては事をしそんじる”ということわざどおり、グラマンはけっしてあわてなかった。

彼は、夢を実現させるために、より洗練された水陸両用フロートを完成しておくべきだと考えた。

しかし、さしあたっては、発足したばかりのグラマン社の社員をやしなわなければならない。

ちょうど、ノースビーチ空港とニューヨーク近郊の各空港とをむすぶフェリーサービスに、ローニング水陸両用機がかなり使われていたので、それらの修理や整備をうけおうことにした。

もともとグラマンの手がけてきた機体ばかりだから、この仕事はうまく運んだ。

その年の夏、彼の引込み車輪つき水陸両用フロートが試作された。

これは、一対の主車輪を全金属製フロートの両側の格納室へ油圧で引き上げ、その表面だけを残して完全に収容してしまうもので、ローニング社の、車輪を上へ半分向きだしたものより、はるかにすぐれていた。

彼はこれに「グラマンAフロート」と名づけて海軍当局に提出したところ、艦隊の目といわれていたヴォートO2U「コルセア」偵察機に装着してテストしてくれた(カタパルトから発進して、水上にも、艦上にも、陸上にもおりられる)。

「これは便利だ。従来の水陸両用機とくらべると、格段のちがいだ。

すぐに二組を納入し、続いて八組を用意するように」

という気に入りようだった。

これに力をえて、グラマンはさらに「Aフロート」の改良に力をそそいだ。

このころ、アメリカは、水陸両用機を軍民ともに、大いに重用していた。

多くはローニングの半引込み車輪をもった水陸両用機で、海軍では索敵・偵察用に、民間では短距離の都市間輸送に活躍していた。

本来なら日本でも、もっと使われていいはずのものだったが、水上機の川西航空機会社でも、全く造っていない。

やはり脚機構に“弱い”日本航空工業の実情だったのだろうか。

最も、ローニングはこの道の先達で、デイトン・ライト社時代、一九二〇年のゴードン・ペネット・トロフィー・レース(スピードレース)に登場させたRB-1レーサーの脚引込み機構、つまり車輪の胴体側面引き上げ式を、十分にマスターしていた。

彼が独立して、水陸両用機にもこれを導入し、さらにグラマンがこれを発展させたのだから、その歴史はかなり古いといってよい。

7 「Bフロート」で性能アップ top

さて、一九三〇年の末になって、さらに性能のよい「グラマンBフロート」ができあがった。単フロートの中央底部に、左右にふまえた車輪を、フロートの太くなった側面にぴたりとしまいこむ形式は、「Aフロート」とほとんど同じだが、より小さい車輪をもちいることによって、抵抗を大幅にへらすことができた。

これもヴォートO2U3「コルセア」偵察機の装着用として、海軍から一九三二年までに一五組の注文がだされた。

しかし、グラマンの真の意図は、この「Bフロート」で胴体引込み脚の実用テストをしておいて、そのままこれを陸上機(つまり艦載機)に流用することにあった。

当時の航空界の動向は、空気抵抗の多い突出物をできるだけ除いて、スピードをあげることに焦点があてられていた。

このため、複葉機では、上下翼間の張線をやめて、切口が流線形の支柱だけにし、単葉機も、高翼あるいは低翼の片持ち式(支柱のないもの)となり、胴体は金属製のなめらかなものへと変っていった。そして、降着装置の簡素化がいそがれた。

しかし、実用的な引込み脚はなかなかうまくいかず、ようやく民間のボーイング「モノメール」郵便機(一九三〇年)、ロッキード「オリオン」旅客機(一九三一年)、そして軍用では、ボーイングY1B-9A双発爆撃機が、中型以上の低翼単葉という脚引込みに都合のよい形式で成功し始めたというのが実情だった。

だから、戦闘機が、すばしこさと上昇力を生命とするために単葉化が遅れ、あいかわらずの複葉形式ならば、小型でうすい下翼に脚を収容することもできず、胴体側面への引込みも実用的なものはむずかしく、せいぜい支柱をできるだけ簡略にし、車輪をカバーで整形するぐらいしか手がなかった。

グラマンが目をつけていたのは、まさにここだった。長い研究と開発のたまものである「Bフロート」を戦闘機体そのものにして、実用的引込み脚をもつ複葉戦闘機を世におくりだそうとしたのである。

8 艦戦の双璧、ボーイングとカーチス top

前にボーイングのFB-1、およびカーチスのF6C-1両複葉戦闘機が、一九二五年、海軍に制式機として採用されたことをのべたが、その後、FB-1はFB‐5(パッカード水冷五二五馬力、時速二七三キロ)に発展したあと、根本的に改良されてF2B-1となった(一九二六年)。

これは、軽量小型の機体に強馬力エンジン(プラット・アンド・ホイットニー「ワスプ」空冷星型九気筒、四二五馬力)をつけた、格闘性能のすぐれた艦上戦闘機で、昭和二年(一九二七年)、日本海軍は三井物産を通じて、ボーイング社から実験用に一機購入している。

ボーイング社のテスト・パイロット、レスリー・タワーが、霞ヶ浦飛行場で、本機を操縦して急上昇、急降下、五分間にわたる背面飛行など、連続四〇分間のアクロバット飛行を行い、海軍パイロットをはじめ観衆の度胆をぬいた(最高時速は二五八キロ)。

一九二七年に、F2Bをほんの少し大きくして再設計したのがF3B-1で、ぐっとたくましい感じになった。

一九二八年に完成した「サラトガ」に早速積みこまれ、五年間お役目をはたしている。

この間、カーチス社は、陸軍むけではボーイング社を圧倒していたが、海軍用では、F6C-1から-2(一九二六年)、さらに-3(一九二八年)へ発達させた程度で、艦上戦闘機にかんするかぎりは、全くの互角だった。

ところが一九二九年、ボーイング社があたらしい系統の陸軍用P12シリーズを開発し、これを海軍むけにF4Bシリーズとしてまわすようになってから、カーチス社は陸海両軍用とも一歩後退し、ボーイング社の戦闘機天下となった。

F4B-1(一九二九年、ブラット・アンド・ホイットニー「ワスプ」空冷星型四五〇馬力、最高時速二六七キロ)から-2、-3、-4(一九三〇〜三三年、プラット・アンド・ホイットニー「ワスプ」五〇〇馬力、最高時速二九〇キロ)にいたる、ずんぐりしながらも精悍なスタイルは、当時、一九二八年(昭和三年)制式の三式艦戦(最高時速二四〇キロ)と一九三〇年(昭和五年)制式の九〇式艦戦(最高時速二八五キロ)をそろえたばかりの日本海軍にとって、かなりの脅威だった。

9 日本軍部の思いあがり top

日本の強引な対中国政策が、アメリカの門戸開放主義とぶっかって、日米関係は悪化の一途をたどっていたので、満州事変(一九三一年。昭和六年九月十八日)直後に進空(九月二十五日)した米海軍用大型飛行船「アクロン」や、民間ではあるがパングボーン、ハーンドン両パイロットによる太平洋無着陸横断飛行の初成功(十月四〜五日)なども、日本に大きな重圧となってのしかかっていたことと思われる。

さらに、巨大空母「レキシントン」「サラトガ」両甲板上にずらりと並ぶF4Bシリーズもそうだった。

「大言壮語や精神論をぶつのなら簡単だが、今の状態でわたりあったらどうしようもないのじゃないかな」

「ワシントン、ロンドン軍縮会議の結果からいえば、一〇対三で勝てるわけはない。それを補助艦艇と訓練でおぎなうというハラらしいが、まず最初のうちだけで、長びけば必ずやられてしまうだろう」

「それに、アメリカの飛行機とパイロットの質を過小評価するほど危険なことはないね」

「軍事力ばかりではりあわずに、もっと対外的な政治力をきかさなければ」

日本軍部の満州事変演出と、右翼のバックアップで、国内の思想弾圧と不景気風はいよいよひどく、心ある人びとは声をひそめて、このような会話をかわしていた。

それでも強気の日本軍部が、士気の高揚に手をうって喜んだのは、上海事変はじめの肉弾三勇士と蘇州上空の空中戦である(いずれも昭和七年二月二十二日)。

廟江鎮(びょうこうちん)の敵陣突破のため、爆弾筒をだいたまま自爆してはてた三勇士の話はさておき、蘇州上空の空中戦とは、日本海軍の一三式艦上攻撃機三機と三式艦上戦闘機三機が、ただ一機迎撃してきたアメリカ人教官ロバート・ショートの操縦するボーイングP-12E戦闘機と空中戦闘をまじえ、これを蘇州上空で撃墜したという事件だ。

ボーイング機は、正しくはモデル218型といって、陸軍用のP-12Eと海軍用のF4B-3両型の原型で、中国に売られたものだが、日本海軍が脅威に感じていたアメリカの新戦闘機であった。

しかもアメリカ人教官の操縦によるものを、性能的に劣る三式艦戦で撃墜したことに、軍部のPRのポイントがおかれた。

もちろんトドメをさした三式艦戦(イギリス製グロスター「ガンベット」のコピー)の指揮官・生田乃木次(のきじ)大尉の技量の優秀さがあってのことで、その時点では喜ぶべきことだったのだが、当時アメリカでもいわれたように、ショート自身の軽率さとむこうみずさが招いた事件だったことも忘れてはならない。

にもかかわらず、軍部は「F4B恐るるに足らず。アメリカのパイロットは技量が劣る」と思いこませ、さらにメーカーやパイロットもそう判断するにおいては、もう思いあがりもはなはだしい感じであった。 |

当時日本海軍の脅威となっていたボーイングP-12E戦闘機

上海事変当時、日本海軍はボーイングF4B戦闘機を撃墜し、

自信を深めた

|

10 認められた脚引込み機構 top

こうした情勢を横目で見ながら、グラマンは、一心不乱に、新型機設計の図面造りにうちこんでいた。

「いまに航空界の鼻をあかしてやるぞ。ボーイングもカーチスもあきらめるような新機軸で――」

「これを発展させれば、きっと艦上戦闘機の王座をうばうことができる。社長の狙いはまちがっていない」

腹心の部下シュウェンドラーの目は、けっしてお世辞でいっているのではないという輝きにみちていた。グラマンと辛苦をともにしてきたのも、新戦闘機の開発にうちこみ、未来の大飛行機メーカーを夢見てのことではないか。

そのカギが、この将来性あふれる“胴体引込み脚機構”に集約されているのを見れば、りんりんとした勇気がわきあがってくるのも当然といえる。

しかしそれまでには、フロート製作のかたわら、余り気のすすまないバスのボディ造りまでして、資金の蓄積をはがらなければならなかった。社を維持するのと、もし図面が気にいられて多量に受注した場合、より大きな工場もなく、工作用具も手にはいらないのでは、商売にならないからである。

一九三一年四月二日、海軍当局に提出した新型複座戦闘機の設計図にたいする、待望の返事がもたらされた。

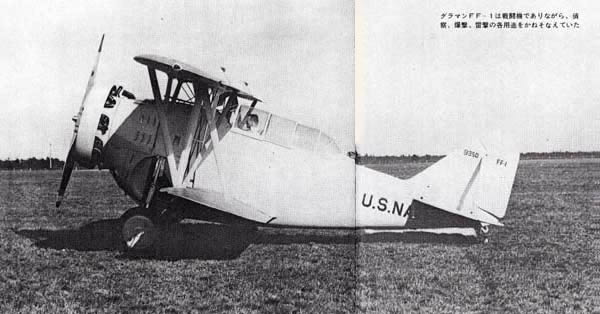

「本機の脚引込み機構を斬新なるものと認め、XFF-1(Xは試作、はじめのFは戦闘機、次のFはグラマン社、-1は一号機をあらわす)の名称をあたえて、早急に試作することを命ず」

この日のグラマン・ボールドウィン工場は、終夜こうこうとあかりがともり、活気にみちていたのはいうまでもない。

できあがっていくXFF-1は、たしかに「Bフロート」に翼をはやしたような恰好だった。車輪をエンジン直後の胴体側面に引き上げるため、胴体がずんぐりと太くなり、スマートさに欠けた。

しかし、胴体、翼とも全金属製(当時は主翼や尾翼まわりは布張りがほとんどだった)で、前席(操縦席)と後席(射手席)を一体にしたキャノピー(天蓋)をもち、飛行中に脚まわり突出物の全くないことはまことに新鮮で、力強さにあふれていた。

試作開始後半年たった十月五日、日米間の懸案だった太平洋横断無着陸飛行が、アメリカ人のパングボーンによってなしとげられた。その使用機ベラッカ単葉は、日本の淋代(さびしろ:青森県)を離陸したとき、重量の軽減と抵抗をへらす目的で、脚を車輪ともはずして海にすてた。だから、アメリカ西岸のウェナッチにおりる時は、胴体着陸を敢行しなければならなかった。

グラマンは、ほとんど完成しかけたXFF-1の脚をなでながら、スワーブルらと話していた。

「これがありさえすれば、パングボーン君も苦労せずにすんだだろうにな」

彼は、自分より一つ若い(三五歳)友人の快挙にたいして祝福すると同時に、簡単な引込み脚の一日も早い実用化を痛感していたのだ。

11 晴れて軍用機メーカーに top

十一月になって、グラマン社はボールドウィンから一〇キロばかり離れたヴァレイ・ストリームの元海軍基地にうつった。ここのあき格納庫を、そっくり工場につかうことができたし、テスト飛行もこの飛行場で行うことができた。全くうってつけの環境に、一同大よろこびだった。

定期的な修理作業と「Bフロート」の製造、およびバス・ボディ造りは続けられたが、十二月に入ってXFF-1のテスト飛行が開始された。

構造上の欠陥も発見されず、また舵の利き具合、脚の上げ下げなどのトラブルもなくスムーズに運び、暮れもおしせまった二十九日、海軍に無事引き渡されたのである。

もちろん、アメリカ海軍初の引込み脚戦闘機だから、性能の向上ばかりでなく、世界に先がけた技術的リーダーシップに、当局の受けも非常によかった。ライト「サイクロン」のR-1820-E九気筒六六〇馬力エンジンという強さとあいまって、最高時速は三二二キロという、当時の単座陸上戦闘機以上のスピードがだせたのである。

また、着陸(艦)速度は、時速九六キロと低くでき、航続距離は二二〇〇キロ、総重量は一八〇〇キロ、武装として前方に七・七ミリ固定機銃二、後席に七・七ミリ旋回機銃一をもっていた。こう書くと、いかにものんびりきこえるが、当時の複座戦闘機としては、革新的な性能と装備だった。

しかし、アナコスティアでの海軍テストでまずいことがおこった。空中で作動テスト中のXFF-1の脚が、引込まれたままでおりてくれないのだ。

気の短いシェーク(スワーブル)は、「いまいましい脚め、固定しちまおうか」

と顔を赤くしてうなったというが、初期の引込み脚というのはこんなことがしばしばあったもので、トラブルを解消していくのがテストの大きな目的のひとつだった。

いずれにしても、海軍当局はXFF-1の優秀さを認め、XをとったFF-1として翌三二年に二七機、計六四万一二五〇ドルの契約を、グラマン社との間にとりかわした。

これで、グラマン社は晴れて、正式のアメリカ軍用機メーカーになることができたのである。

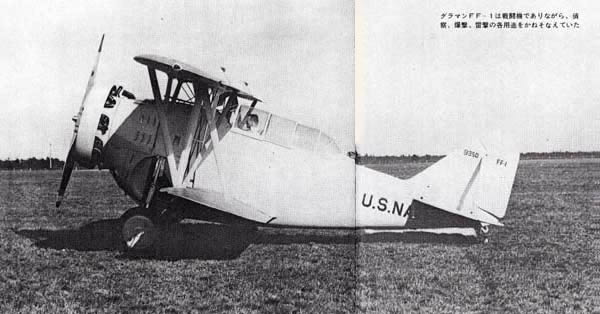

|

グラマンFF-1は戦闘機でありながら、偵察、爆撃、雷撃の各用途を兼ね備えていた

|

12 多目的に応用できるFF-1 top

ついにグラマンの栄光の一ページはひらかれたが、当時は経済大恐慌のまっただ中にあり、他のしにせメーカーの縮小や閉鎖があいついでいたので、やっかみや柢抗もみられたという。

しかし“グラマン一家”の結束はかたく、従業員も四二人にふやされた。

日米間の雲行きは、太平洋をはさんで次第にあやしくなり、米海軍のデモンストレーションもさかんに行われている。

上海事変直後の昭和七年三月二日付の新聞には、次のように書かれていて、日本にたいする示威行為であることは明白である。

「米国海軍省は本日(二月二十九日)米国海軍の殆ど全部に対し太平洋に出動命令を下した。

之が為め練習艦隊偵察艦隊並に特務艦隊も太平洋に出動を命ぜられた。

尚今回の出動命令を受けた大西洋艦隊は、二月初旬以来、ハワイ沖で行はれて居た陸海軍共同演習中の黒色艦隊に合し、青色艦隊が米国太平洋沿岸を攻撃せんとするに対し、之を反撃する一九一一年以来の大演習に加わるものである」 |

「レキシントン」「サラトガ」に搭載する“今日の新鋭機”が、明日には“時代遅れのオンボロ機”になることを恐れる米海軍としては、将来性のあるグラマンFF-1を、いろいろな意味で育成しておきたかった。

そこで、その偵察型もつくることを提示していたが、それが引き渡されたのは、一九三二年八月二十日である。

外形はほとんど変わらないが、燃料タンクを大きくして航続距離をのばし、エンジンも七〇〇馬力に換装されていた。

米海軍機には、前にもふれたように、戦闘機が急降下爆撃や偵察もかねるような用兵上の注文がつけられていたが、戦闘機をもとにして偵察、爆撃、雷撃の各用途に変化させるようになったのは、このグラマンFF-1が始めてだった。

というのも、それが複座戦闘機つまり二人乗りという最初から手をくわえやすい余裕あるタイプで、さらに引込み脚によってスピードがすぐれていたからだ。

グラマンの先見の明と米海軍の戦術用兵の呼吸が、ぴったり一致していたことになる。

日本海軍はこのFF-1を昭和十年(一九三五年)に実験用として購入しながら、複座戦闘機というジャンルに疑問をもち、また引込み脚機構を敬遠してしまったのは、やはり国民性の差だろうか(日本海軍名はグルマン複座戦闘機)。

FF-1を偵察兼戦闘機としたのが、カーチスやチャンス・ヴォートと競作して勝ったSF-1(三四機発注)であり、このエンジンをのちのF2F単座戦闘機と同じスマートなプラット・アンド・ホイットニーのエンジンにつけかえたのがSF-2(一機を海軍へ、五二機を輸出)である。

つまり、グラマンはFF-1を基礎にして、次第にその領域を広げ始めた。

FF-1の量産第一号機は、一九三三年四月二十三日に海軍へ引き渡され、今日までの何万機というグラマン制式機系列の栄(はえ)あるトップバッターとなっている。

なお、一九三二年十一月に、グラマン社は、ロングアイランドから二五キロほどにあるフェアチャイルド社の閉鎖されたファミングデール工場を入手し、本格的な量産態勢に入った。

また、ローニング水陸両用機の経験を生かして、SF-1の機体に「Bフロート」を取付けたXJF-1水陸両用偵察機、およびSF12を基本として、いよいよ単座戦闘機XF2F-1の試作も開始した。

13 「空飛ぶ樽」F2F戦闘機 top

水陸両用偵察機の方はお手のものだから、すらすらとJF-1として採用され、一九三四年(昭和十年)四月十七日から海軍へ引き渡されたが、新しい単座戦闘機は初飛行が一九三三年十一月で、翌年の春F2F-1として制式機になり、五四機発注された。

それは「空飛ぶ樽」とニックネームをつけられたようにずんぐりとして、地上ではいささかユーモラスに見えたが、プラット・アンド・ホイットニー「ツインワスプ」六五〇馬力(離昇出力七〇〇馬力)という強力なエンジンを装着しており、車輪を胴側に収容するために、FF-1以来の涙滴(るいてき)型流線をさらに圧縮したようなスタイルになった。

その設計思想は、ちょうど一年半前の一九三二年九月、時速四七三・八キロの陸上機による速度記録を樹立した、G・B・スーパー・スポーツターという太っちょレーサー(日本を初空襲したドーリットルの操縦)にちかいが、それほどの過激さが感じられないのは、やはり複葉機のもつ柔らか味とでもいおうか。

空中にあがって車輪をひっこめると、たちまち精悍なスタイルとなるF2Fは、実際に最高時速三七〇キロをだし、当時の日本の九五式艦戦(時速三五〇キロ)やイギリスのポーカー「ニムロッド」艦戦(時速三二〇キロ)をしのぎ、さらに自国のカーチスF11C-1、F11C-2(ともに時速三二〇キロ)、ボーイングF4B-3、F4B-4(ともに時速三〇〇キロ)をはるかに上まわった。

こうして、三社併用とはいうものの、グラマン優位のうちに、制式F2F第一号機は、一八二五年六月二十八日に米海軍に引き渡された。

アメリカ人好みの美しく派手にいろどられたF2F戦闘機が、各地の航空ショーや海軍のデモンストレーション飛行に参加すると、「これなら、もし太平洋にことが起きても……」と、アメリカ人の心をやすらげる効果をはたした。 |

「空飛ぶ樽」の名にふさわしいG・B・スーパー・スポーツター

グラマンF2Fの登場によってかすんでしまったカーチスF11C戦闘機

|

そして航空映画や雑誌の航空記事のスター的存在となったが、ちょうどこの頃、日本では、三菱の九試単座戦闘機(九六式艦上戦闘機の原型)がテスト中で、最高時速は、実に四五〇キロを記録していた。

日米間の海軍航空のつばぜりあいは、まさに白熱化していたのである。

|