|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

7 “零戦神話”の崩壊

|

テスト飛行中のXF8F-2「ペアキャット」

この機は「零戦」を徹底的に解明し、アンチ・ゼロとして開発された

|

国じゅうを焦土と化しても、国民のすべてを犠牲にしても、この戦いを続けるという強い意志が、日本軍部および一部狂信的国民にあると判断したアメリカは、本土防空用の飛行場と主要飛行機工場を、艦載機によって銃撃するばかりでなく、町や道路、広場、列車、自動車、はては田舎道の動く目標――人間を銃撃して、戦力をそぎ、士気を失わせようとした。

1 F6Fを脅かした「紫電改」 top

四〇歳以上の人なら、終戦間際に、グラマン「ヘルキャット」、ヴォート「コルセア」、ノースアメリカンP51「ムスタング」、リパブリックP47「サンダーボルト」が超低空までおりてきて、機銃掃射をするのに出会った人も多いだろう。

ひどいのは、何も隠れるところのない広場や田舎道で、パイロットの顔の目鼻だちまでわかる位の距離から撃たれたり、追い回されたりした人もあるに違いない。

また、観念して地上に伏せたほんの五〇センチほどのところを、機銃弾が砂ぼこりを立てて通り過ぎていったという経験をした人もあるはずである。

「敵小型機約一〇〇機、千葉県方面に侵入、西進中……」というニュースとともに、空襲警報が鳴りわたると、とるものもとりあえず防空壕の近くに待機しないことには、間に合わない場合がしばしばあった。

超低空で侵入してくるため、姿も爆音も突然に出現するからだった。

東海道本線も、この奇襲攻撃をなんべんもくらって、停車するいとまもなく客車に何百発も撃ち込まれ、あえなく死亡した人も少なくない。

終戦後しばらくの間、一二・七ミリ機銃の流れ弾のあとが、線路脇の民家の軒先や柱、松の幹に生々しく残っていたものである。

日本人にとっては、まことに憎いグラマン機であり、シコルスキー機(当時はヴォート・シコルスキー「コルセア」といっていた)であり、P51であったが、彼らにしてみれば、日本にはまだしぶとい抵抗力があるとみて、その年の十一月に予定された南九州上陸作戦(“オリンピック”作戦)、翌年三月の関東地方上陸作戦(“コロネット”作戦)に備えて、“おそるべき日本人”を一人でも多く倒して、温存勢力をつぶしておきたかったのだ。

|

「紫電改」とともに迎撃用新戦闘機として格別の強さを発揮した四式戦「疾風」

|

たしかに、日本軍部の強がり発表とはべつに、迎撃した新戦闘機「紫電改」と四式戦「疾風」(はやて)の強さは格別だった。

それらは「零戦」や「隼」のような軽戦ではなく、重戦に近いしっかりした足どりをもっていた。

また「ヘルキャット」や「コルセア」、P51なみのダッシュ力があり、編隊空戦性能を持ち合せていた。

防弾装置はやや劣ったが、運動性は「零戦」とアメリカ機との中間ぐらいで、かなり優れているといってよい。

特に、三月十九日の四国上空戦(F6F、F4U、SB2Cなど五二機撃墜)、四月下旬から五月上旬にかけての南九州におけるB29迎撃戦(一二機撃墜)、六月二日の鹿児島湾上空戦(F4U一八機撃墜)、七月二十四日の豊後水道上空戦(一六機撃墜)などで示した「紫電改」の威力に、米海軍もいささかびっくりした。

「ジョージ(『紫電改』のこと)はこれまでの日本戦闘機中、最も手強い。

F6FとF4Uでは、空戦に入るとはなはだ危険だ。一刻も早くF8Fの前線機動部隊配備を要請する」

このような報告が、米軍統合幕僚長のもとに届けられたが、その前線の期待するグラマンF8Fは、五月から空母部隊に配属されており、十一月の“オリンピック”作戦に間に合わせようと、懸命に実用訓練を行っていた。

2 「零戦」の秘密をさぐれ top

これより一年ほど前、グフマン社ではF6F-5のあとを受けるものとして、新開発のF7F、F8FのほかにF6F-5を二機改造してF6F-6を準備していた。

双発艦上戦闘機のF7Fは別として、F8Fが万一、戦列にくわわるのが遅れた場合を考えて、ピンチヒッター用としたのである。

これは常用高度をあげたエンジン、R-2800-18W(離昇出力二一○○馬力、水噴射時二四五〇馬力、高度六七〇〇メートルで一八〇〇馬力)に付け替えたので、最高時速六七〇キロ(高度六七〇〇メートル)、実用上昇限度が一万一九〇〇メートルと、5型にくらべて性能はぐっとよくなった。

しかし、その初飛行(一九四四年七月六日)と相前後して、F8Fも初飛行し、見通しも明るかったので、F6F-6の量産は取止めとなった。

なおF6F-5は、改造型を含めて六四三六機造られ、このうち九三〇機が「ヘルキャット2」としてイギリスに供与された。

また夜戦型のF6F-5Nも一四三四機生産され、そのうち八〇機が「ヘルキャノトNF2」の名でイギリスに送られている。

そこでF6F「ヘルキャット」の総生産機数は、一九四五年十一月の終了までに一万二二七二機となるが、資料によって多少の違いはある。

世界の戦闘機の総生産機数としては史上八位で、日本で一位の「零戦」より一八五〇機ほど上回っている。

“ゼロセン”の真の対抗馬として、XF8F-1の試作命令が海軍から出されたのは、一九四三年十一月二十七日であるが、一応F6F-3を“アンチ・ゼロ”に仕立てたにしても、これはちょっと遅い気もする。

なんでも手まわしよくやるアメリカのことだから、危急に際した四三年の初めには、試作命令が出されてもよいのではないかと思われるが、そこにはそれなりの理由があった。

太平洋戦争開始から一九四二年にかけて、「零戦」にさんざん痛めつけられ、F4F「ワイルドキャット」をばたばた落とされたアメリカが、ことのしだいに驚いて「零戦」の秘密を探ろうとしたが、なかなか正体がつかめなかった。

なにしろ、自分たちの領土あるいは守備範囲を次々にうしなっていくのだから、「零戦」の比較的完全な機体を手にいれることができなかったのである。

最も中国戦線では、「零戦」21型がすでに中国側に捕獲されており、その性能の秘密はある程度わかっていた。

それを極秘資料として、開戦直後、アメリカに報告した人もある。

中国のアメリカ義勇航空隊(“フライング・タイガーズ”)司令官のアーノルド・シェンノート中将がその人である。

「日本の軍用機は、日中戦争によって格段の進歩を示した。もはや以前のような輸入機のコヒーではなく、独自の飛行機を開発しつつある。

特に戦闘機の運動性がよく、海軍のゼロ・タイプは、ソ連製I15、I16を問題にしない。

アメリカは日本の軍用機を馬鹿にしないで、よく研究しておくべきだ。

ここにゼロの資料を提出し、きたるべき対日戦への参考に供する」

とシェンノートは、このような手紙を書き送ったが、日本機に関心の薄い首脳たちに黙殺されてしまったという。

こんな怠慢というか失敗もあって、悔恨のほぞを噛んだアメリカは、「零戦」さがしを始めた。

もちろんオアフ島やミッドウェー島などで、撃墜あるいは自爆した「零戦」の残骸はいくつかあったが、ほとんどばらばらか焼損していて、研究材料の対象にはならなかった。 |

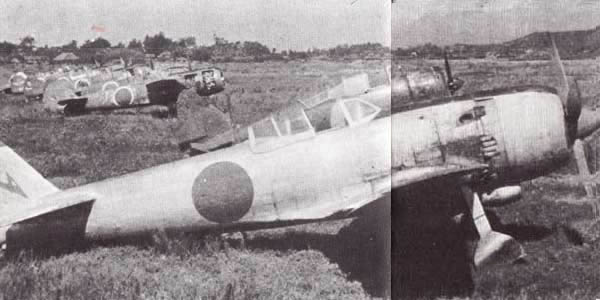

中国戦線で捕獲され、翼のマークをぬりかえられた零式艦上戦闘機21型

中国の米義勇航空隊(“フライング・タイガース”)司令

官アーノルド・シェンノート中将(右から三人目)

|

|

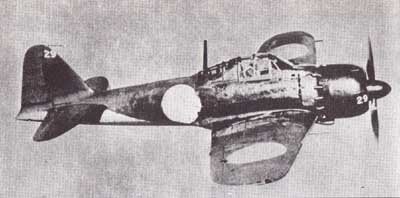

アリューシャンの無人島ツンドラ地帯に不時着し転覆した「零戦」21型

|

3 捕獲した「零戦」を徹底調査 top

しかし、ついにそれが発見された。

しかもほぼ完全な姿のままである。その場所はアリューシャンであった。

緒戦の勝利に乗じて日本軍が、南方のミッドウェー島と北方のアリューシャン列島の二方面に作戦の足を伸ばしたのは、一九四二年(昭和十七年)六月初めだったが、アリューシャンのキスカ島上陸(六月七日)、アッツ島上陸(六月八日)に先だち、この方面の制空権の確保を行った。

この時(六月四日)、ダッチハーバーを攻撃して帰ってきた空母「竜驤(りゅうじょう)」の「零戦」隊の一機が、無人のアクタン島ツンドラ地帯に不時着した。

ところが脚をとられてもんどりうってひっくり返り、パイロットは頭を前に打付け、座席の中で死亡した。

これを発見したアメリカ軍は、早速その「零戦」の特別搬出部隊を編成、アリューシャン特有の濃霧を利用して、日本軍の目をかすめ、危険をおかしながら運び出すことに成功したのである。

ゼロ・ファイターとして、神秘のベールに閉ざされていたものをひきはがそうとする、アメリカの異常なまでの熱意のあらわれだった。

この、「零戦」は21型(三菱製、製造番号四五九三)で、ツンドラの上だったので余りいたんでいず、ほぼ完全な状態で、夏にはライト・フィールドのテスト飛行場に運び込まれた。

アメリカの星印マークをつけた「零戦」は、あおむけになったとき無線柱を半分ほど折っていたが、テスト飛行に待ちかまえていた海軍のエース、ジョン・S・サッチ少佐(有名な“サッチ・ウィーブ”戦法の発案者)、テスト・パイロットのサンダース中佐らを乗せると、観念したように、もてる力をフルに披露したのである。

もちろんNACA(国立航空研究所)もこのテストに参加し、種々の測定装置を積んであらゆるデータをとった。

こうしてゼロの秘密はあばかれ、長所ばかりでなく短所のすべてをさらけ出したのであった。

すなわち、ゼロはアメリカ現用戦闘機のどれよりも運動性にすぐれ、低速時における補助翼、方向舵、昇降舵の抜群のききを利用した格闘性は、他に類を見ない。

失速からの回復は容易で、またスピン(きりもみ)に入る傾向は全くない。

しかし、補助翼がやや大きいため時速四〇〇キロ以上の高速になると、そのききが極めて悪くなった。

また右横転が左より少し弱く、ごくわずか時間がかった。

それに防弾が全くないこと、二〇ミリおよび七・七ミリ機銃の初速、発射速度の低いことはアメリカのパイロットにとって許しがたい欠点で、アキレスのかかとより、ずっと大きなウィークポイントだった。

ロッキードP38F、P39D、P51B、グラマンF4F-4などとの模擬空戦(注)も行われ、徹底的に分析されて「零戦」対抗策が講じられた。

(注=ちょうどこの頃、日本に捕獲されたブリュースター「バッファロー」、カーチスP40、ポーカー「ハリケーン」、ボーイングB17などが日本軍の手でテストされ、「零戦」や「隼」との模擬空戦が行われていた)

こうしてパリス(アメリカ機のこと)の矢は「零戦」のアキレス腱を狙って、放たれることになったのである。 |

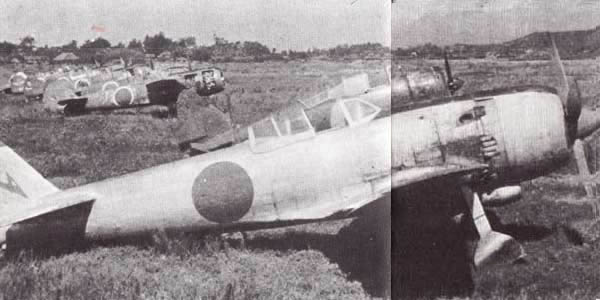

捕獲された零戦は、米軍テスト・パイロットの手によって

その秘密があばかれた

「ホーカー・ハリケーン」も日本軍の手によってテストされた

(写真はヨーロッパ戦線で)

|

F6F「ヘルキャット」が、「零戦」より運動性がやや劣りながら、格闘戦で互角に近い動きを示したのも、このような徹底的研究結果に基く戦法を取入れてからだった。

つまり後上方からタイプして、操縦席めがけて機銃弾の雨を降らせる(防弾のないパイロットか、燃料タックを撃ちぬく)とか、右への横転に誘い込むようにし、いきなりズームかダイプをもって位置をかえて追従させない、あるいは時速四八〇キロ以上の高速旋回操作を行わせるといった「零戦」の弱点を衝いた空戦で、量とともにおしまくったのだ。

|

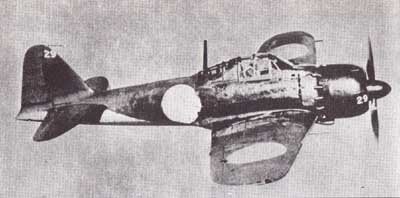

さらに強力なエンジンになり、機体は軽量小型化されたグラマンF8F「ペアキャット」

|

4 強出力で軽量小型のF8F「ベアキャット」 top

グラマン社ではF6Fの初飛行(一九四二年六月)を終えた後、それまでのF4Fによる戦訓と、捕獲した「零戦」の研究資料を得て、本当の意味の“アンチ・ゼロ”戦闘機をつくろうという意欲に燃えたのは、当然といえる。

なにしろ性能的には「零戦」と差のないF4F「ワイルドキャット」なのに、格闘性で劣ったために、苦い水を飲まされてくやしい思いをしていたのだから……。

エンジンの力が「零戦」の二倍、防弾完備、火力も大きいF6F「ヘルキャット」ということで自信はあったが、機体そのものはF4Fの改良発展大型化なので、格闘性ではどうしても弱味が残っていた。

これに「零戦」の資料をもとにして対策を加味すれば、必ずそれを上回る高性能艦戦を生み出せるに違いないと、一九四二年の暮れから、グラマン社では張り切って設計に乗出した。

「基本的な方針をどこにおいたらいいと思う?」

とグラマンが設計陣に問いかけると、主務のシュウェンドラーはすぐに、

「ゼロをテストしたサッチ少佐がいってたんですが、低空における運動性もさることながら、その上昇力は全く素晴らしいの一語で、これに勝つためには、強力なエンジンと軽量小型化する以外に手はないそうです」

と答えた。するとスワーブル社長

「そういえば、オヘア大尉も同じようなことをいってました。

やはりゼロに対抗するのに大きな機体では小回りはきかないし、上昇力も同等までだと……。

幸い、二〇〇〇馬力クラスのエンジンは、問題にならないほどこちらの方がいいし、それでF6Fより小さな機体をひっぱれば、断然有利です」

と発言、強出力の軽量小型機という基本設計方針が決まった。

早速、それに従ってモックアップ(実物大あるいは縮尺の木製獏型)が製作され、風洞テストも行われた。

こうした一連の入念な“アンチ・ゼロ”社内設計のため、緊急を要する戦時下ながら割合に時間をとったのと、F6F、F4Uの量産と部隊配備がすでに行われていたので、XF8F-1として原型二機の試作命令が海軍から出されたのは、一九四三年十一月になったというわけである。

|

|

そのスタイルは、一見してわかるように、F6Fにくらべてぐっと小さくなった。

寸法からは、高さを除いて翼幅、全長、翼面積ともF4F「ワイルドキャット」よりも小さい。

そして重量がF6FとF4Fの中間である。

総体的に大きな形の戦闘機を造るアメリカ人が、日本人的感覚をもって機体のぜい肉をけずりとり、胴体を絞ってコンパクトにまとめるのは、かなり苦労したと想像される。

パイロットとしても、翼の小さいのは大歓迎だが、狭い胴体に押込められるのを、とても嫌う。

そのむずかしい兼ね合いが成功したのは、“アンチ・ゼロ”に固まった航空人としての意気であった。

しかしF4Fやゼロより寸法では小型の機体に、F6Fと同じプラット・アンド・ホイットニーR-2800シリーズの二〇〇〇馬力級エンジンを装着するのだから、性能は大幅によくなるが、設計上の苦心を免れることはできなかった。

このエンジンは、直径が日本の同クラスのエンジン「誉(ほまれ)」「ハ-143」(各一三〇〇、一四〇のミリ)より大きい(一四六〇ミリ)のに、よくもぎりぎり一杯のカウリングで整形したものである。

イギリスの航空関係者は、やっかみ半分のクレームをつけた。

「外観は素晴らしいが、エンジンの冷却とは遊離した関係にあるのではないか。

高速になると、冷却不十分となって過熱する心配がある」

しかしグラマン社のテストの結果では、そのような心配はなかったという。

|

ボブ・ホールによって初飛行を行う「ベアキャット」の原型XF8F-1

|

5 “アンチ・ゼロ”の「ベアキャット」 top

絞りきった胴体の上に、ちょこんと載ったような水滴型風防――キャノピー――も自慢の一つで、視界は後方を含めて極めて広い。

傑作機P51「ムスタング」D型以降と全く同じ良好さである。

「紫電改」の風防もよく似た形だが、残念ながらプレキシガラスの製作未熟で枠が多く、それだけ視界をそこねている。

重量をできるだけ減らそうとした努力のおかげて、アメリカの二○○○馬力級戦闘機としては、驚異的に軽い、自重わずか三・〇三トンのものができあがった。

最大航続距離二三〇〇キロを見込む九五〇リットル(増槽とも)の燃料を積んでも、全重量は最大四・二九トンである。

F6Fが五・七八トン、F4Uが五・七五〜六・二九トン、P51が四・一七トン(これは標準で、最大なら約四・五トン)、「紫電改」が四・〇トン、「疾風」が三・七五トンとくらべると、日本のライバルよりやや重いが、アメリカ機の中では最も軽い。

翼が小さく薄くなったので、主脚は内方引込み式となった。

また胴体を短くしたため、垂直尾翼は丈が高くなっている。

F8Fの新たな敵は、すでにゼロではなく「紫電改」であり「四式」になるはずだったが、ゼロ並の運動性が盛り込まれていた。

アメリカの反攻が着々と功を奏しつつある一九四四年(昭和十九年)八月三十日、「ベアキャット(熊猫)」の原型XF8F-1は、テスト・パイロットのボブ・ホールによって初飛行を行った。

その後のテストと量産への移行は極めてスピーディで、年末の十二月三十一日に量産一号機が海軍に納入されている。

日本は敗色濃くなっても、試作から量産されるまでのテンポが遅く、「零戦」の真の後継機といわれた「烈風」が昭和十七年に計画されながら、初飛行したのは昭和十九年五月、そして量産もされないまま敗戦をむかえたのにくらべると、その差の余りに大きいのにがく然とするであろう。

原型XF8F-1はR-2800-22W(離昇出力二一○○馬力)エンジンを装着していたが、生産型のF8F-1ではR-2800-34W(水噴射時の最大出力二四〇〇馬力)をつけ、最高時速は高度五二六〇メートルで六八二キロ(水噴射なし)に達した。

水噴射をすると、同じ高度で、実に七三三キロを出したというから、当時の世界の戦闘機の中ではリパブリックP47「サンダーボルト」に次ぐ高速戦闘機であった。

P47のJ型(D型の軽量化)は、プロペラ機として最高の水平時速八二二キロをマーク(一九四四年八月五日)しているが、このF8Fもまた、テストで時速八〇〇キロを突破しており、当時のプロペラ高速機の双璧を形成している。

“アンチ・ゼロ”として期待された上昇力はやはり大変なもので、毎分一四四〇メートルの海面上昇率を示し、水噴射を行うと二〇〇〇メートルに達したという。

これは他のいかなる戦闘機にもまさる上昇力である。

水噴射なしでも、高度六一〇〇メートルにたっするまで五分四〇秒だから、「零戦」の五〇〇〇メートルまで五分五〇秒、「烈風」の六〇〇〇メートルまで六分よりはるかに上回った。

また上昇限度も、一万四四〇〇メートルと最高だ。

なおF8F「ペアキャット」が、ゼロに対抗すべくこれほどまでに骨身をけずって軽量化したのに、「烈風」では逆に「零戦」より大型化していたのは、まことに面白い現象である。 |

当時、世界の戦闘機の中で最高速度を誇った

リパブリックP47「サンダーボルト」の編隊

|

翼幅一四メートル、全長一〇・九八メートル、主翼面積三〇・八六平方メートルと、ちょうどF6F並の大きさとなった「烈風」は、「まるで艦攻のようだ」と海軍パイロットから評され、格闘性にやや疑問をもたれたようだ。

これは、余りにも離着艦性能と長距離侵攻性を考慮しすぎたための大型化であって、日本海軍の用兵思想の動脈硬化ぶりをさらけ出したものである。

大きさといい、開発期間といい、余りにも対照的な「ペアキャット」と「烈風」であった。

6 就役をまえに終戦を迎える top

伝統の防弾装置は、もちろんF6Fと大体同じ物をつけられているが、武装(火力)の方は一二・七ミリ四梃と減らされた。

しかし機銃の性能がよくなり、銃弾も日本機むけに徹甲弾、焼夷弾を配合した各三〇〇発ずつで十分なことから、六梃から四梃に減らされたのである。

爆弾は四五〇キロのものを両翼下に吊るすことができ、一二・七ミリ・ロケット弾四発(あるいは“タイニイ・ティム”ロケット弾二発)とすることもできる。

一九四五年(昭和二十年)五月、F8Fの部隊が編成されて空母訓練を開始し、日本海軍の「紫電改」出現によって、戦線投入を急がれたが、十一月の“オリンピック”作戦への登場を待たずして、戦いは終った。

もちろん、これが「紫電改」「烈風」と空戦を交えて、優勢であったかどうかはわからない。

あるいは思わぬウィークポイントが内在して、「紫電改」の自動空戦フラップ(川西航空機考案の空戦用エアブレーキ)に、苦戦を強いられたかもしれない。

しかし「零戦」の運動性を目標に設計し、それが具体化されたうえ、諸性能も満足できるものとあれば、たとえ日本の戦力にまだ余裕があったにしても、おそらくいずれの機種も撃破できただろう。

それは単に、空戦性能だけを追ったものでもなければ、スピード一本槍でもない真に調和のとれた、「零戦」の二代さきの後継機といってもいい存在だったからである。

F8F-1「ペアキャット」は、グラマンとゼネラル・モーターズ系のイースタン・エアクラフト社で、F3M-1の名でまず一八七六機量産されることになっていたが、戦争終結により、すべてキャンセルされた。

しかし、グラマン社で製作した七六一機と、火力を二〇ミリ機関砲四門としたF8F-1Bが一〇〇機、右翼の下に流線形覆い付のレーダーをつけた夜間戦闘機型F8F-1Nが一四機、合計八七五機のF8F-1シリーズが生産された。

また垂直尾翼を高くして、カウリング(エンジン・カバー)の形を改良したF8F-2を二九三機、その夜戦型F8F-2Nを一二機、二〇ミリ機関砲を半分の二門とし、胴体下面にカメラを据え付けた写真偵察型のF8F-2Pを六〇機、つまりF8F-2シリーズは三六五機造られ、1、2型合計一二四〇機が、一九四七年(昭和二十二年)七月までに生産されている。

傑作機なのに数が少ないのは、終戦直前から実用化され生産の始まったジェット戦闘機(海軍のマクダネルFD-1「ファントム」、陸軍のロッキードP80「シューティングスター」など)の波に押されたためで、以後グラマン社も艦上ジェット戦闘機F9F「パンサー」を生産することになる。

7 スピードレースで実力発揮 top

一九五〇年代にフランス空軍へ供与された「ペアキャット」は、のちに南ベトナム空軍へ回されて戦乱を彩(いろど)った。

しかしそれよりも華々しいのは、民間に払下げられたF8F-2がスピード・レーサーとなり、有名なエアレースに参加していることだ。

キャノピー(風防)を低く小さくしたり、翼端を切断した「ペアキャット」が、「ユナイテッド・ステーツ・カップ・エアレース」や「ナショナル・チャンピオンシップ・エアレース」(リノ・エアレース)で、やはりかっての名機P51「ムスタング」やホーカー「シーフュリー」(イギリス製)、ヴォート「コルセア」と、スピードを競っているのである。

特に、一九七一年九月のリノ・エアレースでは、出場した二機の「ベアキャット」が一位、二位を独占してしまった。

優勝したD・グリーンマイアは一九六九年八月十六日、この「ペアキャット」でピストン・エンジン機による三キロ・コース上のスピード記録に挑み、時速七七六・四四九キロのFAI(国際航空連盟)公認国際航空記録を樹立している。

最も、未公認ではP47Jの時速八二二キロがあるが、公認では、これが一九三九年以来三五年ぶり(ドイツのメッサーシュミットMe209の時速七五五キロ)の記録更新であった。

テストで時速八〇〇キロを越えているのだから、この公認記録はむしろ遅過ぎたくらいである。

これらのスピード・レーサーあるいは曲技機は、エンジンを従来のプラット・アンド・ホイットニー「ダブルワスプ」空冷複列星型一八気筒R12800シリーズで最強の、R-2800199W二五〇〇馬力(水噴射時二八〇〇馬力)を装着していた。

今から三〇年前、タイミングに恵まれれば、日本の「紫電改」「疾風」「烈風」と空戦を交え、アメリカ人の敬愛を一身に浴びていたかもしれないF8F「ペアキャット」は、今はスピードレースに登場したり、機体を真っ赤に塗って曲技飛行を披露し、若者たちのアイドルになっている。

いずれにしても、グラマン社が戦時下の総力を結集して仕上げた実力機だからこそ、三〇年たった今日でもなお、若々しい感覚と性能をもって、我々の前に迫ってくるのであろう。 |

民間に払い下げられたF8F-2はスピード・レーサーとなり、

エアレースに参加している

プロペラ機に依る公認記録を保持していた

ドイツのメッサーシュミットMe209

|

top

**************************************** |