|

****************************************

Home 空母の歴史 栄光の零戦 はやぶさ 日中航空決戦 陸上攻撃機 グラマン 疾風 紫電改 幻の戦闘機

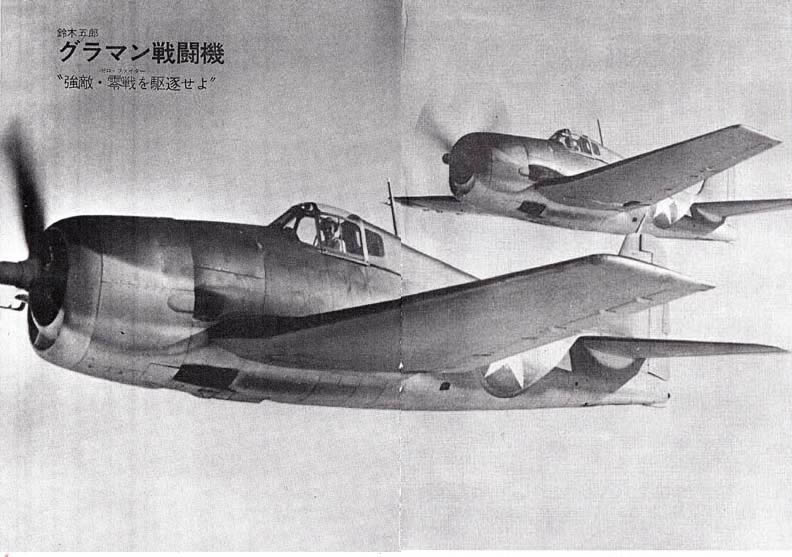

グラマン戦闘機 “強敵・零戦を駆逐せよ

(鈴木五郎著)

著者 鈴木五郎(すずき・ごろう)

1924年京都府生まれ。1943年学習院高等科在学中に、水上機の操縦訓練を受ける。

1944年三重海軍航空隊に入隊。1948年東京大学文学部卒業。翌年8月小学館児童編集部に入社。

1958年3月読売新聞社出版局入社、現在に至る。

日本航空機操縦士協会の機関誌「パイロット」に『世界航空事件史』を連載中。 |

はじめに 米海軍の名機「ヘルキャット」

top

第二次世界大戦を通じて登場した戦闘機は、交戦した各国のもの全部あわせれば、一〇〇機種をこすが、一応の成果をあげる活躍をしたのは、その半分といえよう。

それをさらに“名機”という枠で絞っていくと、わずか一〇機種くらいになってしまう。

アメリカのノースアメリカンP51「ムスタング」、リパブリックP47「ザンダーボルト」、ヴォートF4U「コルセア」、グラマンF6F「ヘルキャット」、イギリスのスーパーマリン「スピットファイア」、ホーカー「ハリケーン」、ドイツのメッサーシュミットMe109、フォッケウルフFw190、日本の零式艦戦(いわゆる「零戦」)、キ84「疾風」といったところが、それに属する。

もちろん、各機にたいする評価は、各国により、また世界の航空評論家の見方によっていろいろちがっている。

たとえば、性能的にはAクラスでも、その国への貢献度(戦闘実績)がBクラスならば、性能的にややおとっていても、貢献度Aクラスのものより評価がさがることもあるし、また、出現のタイミングが悪ければ、よいタイミングのものより損をする。

さらに、局地迎撃用と長距離進攻用の違いとか、火力、稼動率、生産量などの点も、考慮にいれなければならない。

このような観点から、総合的に採点してみると、P51「ムスタング」、スーパーマリン「スピットファイア」、メッサーシュミットMe109、零式艦戦などが、第二次大戦の戦闘機ナンバーを競うことになる。

「ムスタング」は、時速七〇〇キロを上まわるスピード、ダッシュカ、上昇力および航続力で、日本の戦闘機よりおとる運動性をカバーして余りある戦闘力を保持していた。 |

グラマン社創業者の著者へのサイン入りの写真

With best wishes and warmest

regard to

GORO. Suzuki.

Leroy. R. Grumman

|

また「スピットファイア」は、潮のごときドイツの攻勢から“イギリスを救った戦闘機”としてジョンブル(イギリス人)の信頼を一身に集め、Me109は、高速一撃離脱の戦闘法と世界一の量産(三万五〇〇機)で、ナチの野望を一時的にではあるが可能にした。

さらに「零戦」は、ずばぬけた運動性で、太平洋戦争初期から中期にかけ連合国空軍を徹底的に痛めつけている。

いずれも第二次大戦当初から働き、改良されながら長期にわたって活躍したことが、他の機体よりポイントを稼いだきめ手となっている。

その他、フォッケウルフFw190にしても、ヴォートF4U「コルセア」、グラマンF6F「ヘルキャット」、リパブリックP47「ザンダーボルト」にしても、それぞれ長所を大きく活かしての活躍が、名機に数えられる要素となっている。

それらの中で、本来ならもっと高く評価されてもいいはずなのに、意外に地味な存在なのが、グラマンF6F「ヘルキャット(化猫)」である。

「ヘルキャット」は、日本人にとって、終戦まぎわ「ムスタング」とともに本土を銃爆撃した憎い敵機だった。

しかし、アメリカ人にとっては、おそるべきゼロ・ファイター「零戦」をばたばたと叩きのめし、太平洋の制空権を完全に奪ってくれた勝利の立役者なのだ。

それなのに、アメリカで大もてにもてないのは何故だろう。

その理由は、第一に、“ゼロ”の真の対抗馬として造られたグラマンF8F「ベアキャット」の方が、戦闘には参加しなかったものの、戦後もスピードレーサーとして活躍するほどの傑作機だったこと、第二に、「ヘルキャット」がせりおとしたライバルで、アメリカ人好みの高速機F4U「コルセア」のまもない復活の陰に隠れて、“出現のタイミングのよかった働き蜂”といった印象を一般にあたえたことだろう。

しかし、性能の点での論議はともかく、太平洋で、反攻する米海軍機動部隊の主力機として、F8F「ベアキャット」にバトンを渡すことなく、日本機群を壊滅させた実績は偉大である。

また、英海軍にも供与され「ヘルキャット2」の名で重宝がられていたことは、本機の使い良さを物語っている。

「ヘルキャット」は、単に幸運のみでは果しえない、厳とした実力の賜物であり、十分に大関クラスの“名機”としての資格を備えている。

もし“幸運の凡作機”だったなら、あれほど優位を保っていた「零戦」が、たやすく形勢を逆転されることもなかっただろう。

昔から、日本人は身びいきする癖が強く、欧米人のお世辞や謙遜にすぐ悪のりする。

たしかに「零戦」は、あらゆる要素を兼ね備えた万能戦闘機として、欧米人の度胆をぬき、「グレート・ジーク(偉大なる零戦)」とたてまつられた名機中の名機だった。

しかし、重量の徹底的軽減に伴う構造の弱さやダッシュ力の不足、いつまでもパワーアップされないエンジンとスピード不足、防弾装置の欠陥というウイークポイントをもっており、これをカバーできるベテラン・パイロットのいるうちはよかったが、彼らを失いはじめるとともに、急速にその弱点をさらけだしてきた。

「零戦」がよく戦ったということと、日本の勝利とがつながらないように、「零戦」につぐ新型機の登場があったところで、戦局にはさして影響がなかっただろう。

そこには、国力が作用しなければどうにもならない問題があり、善戦した「零戦」は、まさに“悲劇の名機”とよばれるにふさわしい。

その点、「ヘルキャット」は、偉大な国力をバックにして、性能をフルに発揮できた“幸運の名機”といえるかもしれない。

それでは、この「ヘルキャット」は、どのような過程をへて“零戦キラー”になったのだろうか。

それは単に、前作F4F「ワイルドキャット」を改良したというだけのものではなく、それより一〇年以上も前から、航空母艦用の戦闘機を主体としたグラマン社の、たゆみない研究と開発の成果がもたらしたものである。

「零戦」を主体とした軽戦闘機に対抗するのに、艦載戦闘機としては大きすぎ、運動性もよくな誘うであるが、頑丈さと火力、防衛力で相手の小わざをはね返して圧倒するアメリカ的戦法は、結果的に成功をおさめ、その合理性を立証した。

しかし、格闘性能にすぐれた「零戦」の優秀性を十二分に認識したアメリカは、アリューシャンで捕獲した、ほぼ完全な不時着「零戦」を徹底的に解明させ、アメリカ流ブラス日本芸としてF8F「ベアキャット」に具体化させた。

それが太平洋戦線に投入される直前、戦争が終結して威力を発揮することはできなかったが、軍用機、特に戦闘機はこのような経過をたどって、常に相手より優位に立つよう、しのぎをけずるのだ。

第二次大戦の終結で、F8F「ベアキャット」の生産が中止されると、グラマン社はすぐにジェット・エンジンつきのF9F「パンサー」を開発して、おりからの朝鮮戦線におくり、アメリカ軍の作戦を海上からたすけた。

続いて超音速のジェット戦闘機ながら、運動性にすぐれたF11F「スーパータイガー」を造り出したが、これは昭和三十四年、日本の国防会議で航空自衛隊次期戦闘機の座をロッキードF104「スターファイター」とあらそい、「ロッキードか、グラマンか」で大きな話題となった。

ごく最近も、F4「ファントム」(現航空自衛隊主力戦闘機)の後継機として、可変後退翼のマッハ二・五級双発艦載戦闘機F14A「トムキャット」を開発、ソ連のミグ25に対抗できるものとして生産に入り、すでに原子力空母「エンタープライズ」へ積みこまれている。

グラマンの艦載戦闘機造りの手腕は、ますます冴えているといっていい。

(ついでながら、アポロ宇宙船の月着陸船LMも、やはりグラマン社が製作した)

こうしてみると、一九三〇年代から手がけられてきた艦戦のひとつのピークである、F6F「ヘルキャット」も、運ばかりではない実力の名機だったといえるだろう。

あとがき top

太平洋戦争でアメリカ海軍のグラマン「ヘルキャット」が、「零戦」のライバルとして闘ったことは余りにも有名である。

しかし日本では、戦後三十年たった今日、なお「零戦」の勇戦譜のみが戦記ものや映画で派手に取上げられ、グラマン「ヘルキャット」の真の実績についてはほとんど知られていない。

これは敗戦の結果、勝利を収めた部分や善戦したという過去をなつかしむとともに、手ひどくやられた古傷には、もうふれたくないという心理作用によるものと思われる。

もちろんそれはそれでいいのだが、もう一歩踏込んで敗れた相手を大局的見地からよく見極め、正しく評価することによって謙虚に反省するとともに、将来への心の糧としなければ意味がないのではないか。

徹底的に痛めつけられたグラマンF6F「ヘルキャッ卜」艦上戦闘機を、単に“憎いあん畜生”ではなく、“日本の恥部”をえぐりとってくれたメスと考えて書いた本編なのである。 |

|

一連のグラマン艦戦を育ててきたルロイ・グラマン氏は、すでに引退して自宅に引き籠っておられるが、こうした著者の意図をよく汲み取ってグラマン社および日本おける総代理店・住友商事航機部を通じ、各種の資料データおよび写真を提供してくださった。

ここに深く感の意を表したいと思う。

なお右上の写真は、著者がロングアイランドのベスペイジ工場を訪れた際(一九七四年九月三日)、組立てライン上のF-14超音速艦上戦闘機に乗せていただいた時のものである。

top

**************************************** |