|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

6丂懢暯梞偺嬻傪惂偡

丂乽傛傝懍偔丄傛傝偡偽偟偙偔丄傛傝嫮偔乿偲偄偆愴摤婡偺廻柦揑婅朷傪丄僌儔儅儞偼丄愴孭傪偄偪憗偔庢擖傟側偑傜偐側偊偰偄偭偨丅

丂斀峌嶌愴偺愭摢偵棫偭偰丄乽楇愴乿傪埑搢偟巒傔偨俥6俥-3偼丄夵憿偝傟偰俥6俥-5偲側傝丄偝傜偵惈擻傪偁偘偨丅

1 愴孭傪庢擖傟夵椙偵偮偖夵椙 top

丂俥6俥-5偼丄愴憟拞婜偐傜擔杮偱傕嵦梡偝傟偨丄僷儚乕傾僢僾偵岠壥偺偁傞悈丒儊僞僲乕儖暚幩幃俼-2800-10倂僄儞僕儞傪庢晅偗偰嵟戝弌椡擇擇乑乑攏椡偲偟偨丅

丂偦傟偵敽偭偰丄僄儞僕儞丒僇僂儕儞僌偺嵞愝寁丄晽杊傗杊抏憰旛乮憤廳検偑堦乑乑僉儘偵側傞乯偺夵椙丄曗彆梼偲旜晹偺曗嫮傕峴傢傟偨丅

丂傑偨丄巐屲乑僉儘敋抏傪擇屄丄摲懱壓偵捿傞偟丄偁傞偄偼抧忋峌寕梡偺堦擇丒幍僙儞僠丒儘働僢僩抏傪榋敪丄奜梼壓偺儔儞僠儍乕偵偮偗傞偙偲傕偱偒偨丅

丂屻婜偺5宆偱偼丄堦擇丒幍儈儕婡廵榋瀸偺偆偪丄撪懁偺擇瀸傪擇乑儈儕婡娭朇偵偐偊丄攋夡椡傪憹偟偰偄傞丅

丂偙偺傛偆側夵椙偺寢壥丄憤廳検偑俥6俥-3偺屲丒屲擇僩儞偐傜屲丒幍敧僩儞偵傆偊丄嵟崅懍搙偼帪懍榋乑巐僉儘偐傜榋堦擇僉儘偵傾僢僾偝傟偨偑丄奀柺忋徃棪偼枅暘堦乑幍乑儊乕僩儖偐傜嬨堦屲儊乕僩儖偵丄峲嬻嫍棧傕棊壓憹憛側偟偺堦幍榋乑僉儘偐傜堦榋擇乑僉儘偲丄傗傗僟僂儞偟偨丅

丂偟偐偟丄峌寕椡偲杊屼椡偑嫮壔偝傟偰偄傞偺偱丄慡懱揑偵偼乽楇愴乿52宆偐傜52宆峛傑偨偼壋傊偺儌僨儖僠僃儞僕傛傝偼丄偼傞偐偵夵椙偝傟偨傕偺偲側偭偰偄傞丅

丂揋傛傝堦抜偲桪傟偨愴摤婡傪堦曕愭傫偠偰戝検惗嶻偡傞偙偲偺廳梫偝傪丄擔杮偼乽楇愴乿傪傕偭偰悽奅偵傒偣偮偗偨偺偵丄偦偺偁偲偺敪揥夵椙偑丄慡偔抶乆偨傞傕偺偲側傝丄廻揋僌儔儅儞俥4俥偲俥6俥僔儕乕僘偺戝暆側恑曕偵捛偄敳偐傟偰偟傑偭偨偺偩丅

丂崙椡偲偄偭偰偟傑偊偽偦傟傑偱偩偑丄弶婜乽楇愴乿偺桪廏偝偵悓偄偟傟偨擔杮恖偺娒偝偲桘抐偑丄乬揺偲婽乭偺嬽榖傪尰幚揑側傕偺偵偟偨偲偄偆偙偲偑偱偒傛偆丅

|

俙俹俽-6俙儗乕僟乕傪憰旛偟偨僌儔儅儞俥6俥亅5俶栰愴宆乽僿儖僉儍僢僩乿

|

2 儗乕僟乕憰旛偺栭愴宆5俶 top

丂俥6俥-3偺惗嶻偼丄堦嬨巐巐擭乮徍榓廫嬨擭乯嶰寧傑偱偱丄巐寧偐傜偼俥6俥-5偵愗姺傜傟偨偑丄偦偺惗嶻儔僀儞偐傜俙俹俽-6俙儗乕僟乕傪憰旛偟偨丄栭愴宆偺俥6俥俴5俶偑惗嶻偝傟偰偄傞丅

丂栭愴偺3俶宆偲摨偠傛偆偵丄棳慄宆儗僪乕儉傪丄塃梼抂嬤偔偵憰拝偟偰偄偨偑丄嵍梼壓偺敋抏壦偵嫮椡側扵徠摂傪庢晅偗偨傕偺傕偁偭偨丅

丂偦偺焩崅懍搙偑崅搙幍幍乑乑儊乕僩儖偱帪懍屲敧嬨僉儘偲棊偪偨偺偼丄傗偼傝儗乕僟乕憰旛偵傛傞廳検憹壛偺偨傔偱丄偦傟傪曗偭偰梋傝偁傞栭娫愴摤偺慺惏傜偟偝偑敪婗偝傟偨乮俶偼 Night fighter

偺摢暥帤傪偲偭偨傕偺乯丅

丂偦傟偼戞541奀暫戉愴摤旘峴戉偑丄堦嬨巐巐擭廫擇寧偐傜梻巐屲擭堦寧廫堦擔傑偱偺栺堦儠寧娫偵丄擇擇婡傪栭娫寕捘偟偨偙偲丄偍傛傃儗僀僥搰偺棨孯偑丄俹61乽僽儔僢僋僂傿僪乕乿憃敪栭愴偺恾懱偺戝偒偝傪傕偰偁傑偟丄奀孯偺俥6俥-5俶傪庁梡偟偰丄巊偭偰偄偨偙偲傪傒偰傕傛偔傢偐傞丅

丂幨恀掋嶡偵梡偄傜傟偨俥6俥-3俹偲摨偠偔丄晲憰傪慡晹庢傝奜偟丄擱椏僞儞僋傪憹愝偡傞偲摨帪偵僇儊儔傪悩偊晅偗偰丄挿嫍棧幨恀掋嶡婡偲偟偨俥6俥-5俹傕憿傜傟丄妶桇偟偨丅

3 僈搰妋曐偱桪埵偵棫偮 top

丂僈僟儖僇僫儖搰偺憟扗愴偱偼丄擔暷椉孯偲傕峲嬻暫椡偵戝偒側懝奞傪偙偆傓偭偨丅

丂摨搰傪傔偖傞廃曈偺偄偔偮偐偺奀愴偵傛偭偰丄傾儊儕僇偼嬻曣乽儚僗僾乿傪幐偄丄乽儂乕僱僢僩乿傕戝攋偟偰捑杤丄乽僒儔僩僈乿偑戝攋乮堦嬨巐擇擭廫堦寧廋暅乯偟偰丄堦嬨巐擇擭傑偱偵嶌愴壜擻側偺偼丄拞攋偟偨傑傑偺乽僄儞僞乕僾儔僀僘乿偨偩堦惽偩偭偨丅

丂撿懢暯梞奀愴乮傾儊儕僇懁屇徧丄僒儞僞僋儖乕僘彅搰奀愴丄堦嬨巐擇擭廫寧擇廫榋丄幍擔乯偱偼埑彑偟偨擔杮傕丄捠嶼偡傞偲丄嬻曣乽棾閳乮傝傘偆偠傚偆乯乿偑捑傒丄乽悙朠乮偢偄傎偆乯乿偲乽隳掃乮偟傚偆偐偔乯乿偑戝攋偟偰偄偨乮乽悙掃乮偢偄偐偔乯乿偲乽敼戦乮偠傘偵傚偆乯乿偼柍彎乯丅

丂偟偐偟愴棯揑偵傒傟偽丄擔杮偼懞揷廳帯彮嵅傜懡偔偺嬻曣婡儀僥儔儞丒僷僀儘僢僩傪幐偄丄偦偺屻偺嬻曣旘峴戉偺嵞寶傪杻醿偝偣偰丄僕儕昻偵偍偪偄偭偨偺偵偨偄偟丄傾儊儕僇偼僈僟儖僇僫儖搰偺乬晄捑嬻曣乭僿儞僟乕僜儞旘峴応傪妋曐偟偨偆偊丄堦嬨巐擇擭枛偐傜乽僄僙僢僋僗乿媺偺怴塻嬻曣傪懕乆偲搳擖丄怴庤偺僷僀儘僢僩傕戝検偵弌摦偝偣丄愨懳桪埵偵棫偭偨丅

丂偦偟偰堦嬨巐嶰擭偐傜丄拞晹懢暯梞偵偍偗傞擔杮偺杊塹殶偺拞悤偵敆傞偲偄偆晍恮偑側偭偨偺偱偁傞丅

4 屻戅偡傞擔杮楢崌娡戉 top

丂僗僾乕儖傾儞僗拞彨偺巜婗偡傞暷戞5娡戉乮戞52婡摦晹戉偍傛傃戞53婡摦晹戉乯偑丄偦偺庤弶傔偵僊儖僶乕僩彅搰偺僞儔儚丄儅僉儞椉搰偵峌寕傪偐偗乮偙偺偲偒丄僌儔儅儞俥6俥-3乽僿儖僉儍僢僩乿側傜傃偵俿俛俥乽傾儀儞僕儍乕乿丄僟僌儔僗俽俛俢乽僪乕儞僩儗僗乿偑妶桇偟偨偙偲偼慜偵偺傋偨偑乯丄懕偔峌寕栚昗偼丄儅乕僔儍儖彅搰偩偭偨丅

丂堦嬨巐巐擭乮徍榓廫嬨擭乯丂堦寧擇廫嬨擔丄戞5娡戉偼戝宆嬻曣敧惽丄彫宆嬻曣榋惽傪傕偭偰峌寕傪奐巒偟丄惂嬻尃傪姰慡偵妋曐偟偨偆偊偱擇寧榋擔丄僋僃僛儕儞丄儅僕儏儘偦偺懠偺搰乆傪愯椞偟偨丅

丂偦偺屻丄戞5娡戉丮偺崅懍嬻曣嬨惽傪廤傔偰丄僩儔僢僋搰峌寕婡摦晹戉傪曇惉偟丄擇寧廫幍丄廫敧偺椉擔丄杕儔僢僋搰偺擔杮奀孯楢崌娡戉婎抧傪媫廝偟偨丅

丂偙傟偵偼俥6俥-3丄俿俛俥-1側偳丄偺傋堦擇屲乑婡偑嶲壛偟丄敋抏偍傛傃嫑棆傪寁巐乑乑僩儞搳擖偟偰丄愴娡乽晲憼乿偵柦拞抏傪偁偨偊偨傎偐丄娡慏嶰幍惽栺擇乑枩僩儞傪寕捑乮擔杮懁婰榐偱偼嶰擇惽捑杤乯丄旘峴婡擇乑乑婡乮擔杮懁婰榐偱偼堦敧乑婡乯傪寕捘攋偟偨丅

丂堦曽丄傾儊儕僇懁偺懝奞偼嬻曣乽僀儞僩儗僺僢僪乿偑拞攋偟偨偩偗偩偭偨丅

丂偝傜偵偙偺婣傝摴丄楌愴偺嬻曣乽僄儞僞乕僾儔僀僘乿偑擇寧擇廫擔丄儎儖乕僩搰傪峌寕丄傑偨暿摦偺嬻曣擇惽偼擇寧擇廫嶰擔栭丄僒僀僷儞丄僥僯傾儞丄僌傾儉側偳偺搰乆傪峌寕偟偰丄寁堦榋敧婡傪寕捘攋偟偨丅

丂偙偺拞偵偼丄擔杮杮搚偐傜摓拝偟偨偽偐傝偺峌寕婡偑丄懡悢娷傑傟偰偄偨丅

丂懅傕偮偐偣偢嶰寧嶰廫擔丄崱搙偼嬻曣堦堦惽偑僷儔僆丄儎僢僾丄僂儖僔乕側偳惣僇儘儕儞孮搰傪廝偄丄巐寧堦擔傑偱偺嶰擔娫偵擇敧惽擇堦枩僩儞乯傪寕捑攋丄旘峴婡堦屲幍婡傪寕攋偟偨丅

丂偙偺傛偆側拞晹懢暯梞偵偍偗傞堦楢偺嬻曣峌寕偱丄擔杮孯偲偦偺峲嬻暫椡偼夡柵揑懪寕傪偁偨偊傜傟丄偮偄偵楢崌娡戉巌椷晹偼丄僷儔僆傪傊偰僼傿儕僺儞傊屻戅偟偨偺偱偁傞丅

丂偙偺偙傠暷婡摦晹戉偼丄戞58婡摦晹戉偲偟偰嵞曇惉偝傟偰偍傝丄巜婗傪偲偭偰偄偨偺偼儅乕僋丒儈僢僠儍乕彮彨偩偭偨丅

丂巐寧擇廫堦擔丄戞58婡摦晹戉偲戞78婡摦晹戉偼丄嫤摨偟偰儂乕儔儞僨傿傾忋棨嶌愴偺墖岇偵偁偨傝丄旘峴婡堦嶰嶰婡傪寕捘攋偟偨偑丄巐寧擇廫嬨擔偵偼嵞傃杕儔僢僋搰傪峌寕偟偰丄旘峴婡堦巐屲婡傪攋夡偟偨丅

丂屲寧偵擖偭偰丄奺嶰搙栚偺儅乕僇僗搰丄僂僃乕僉搰偺峌寕傪峴偭偨偺偪丄榋寧廫堦擔偵偼丄嬻曣堦屲惽偱儅儕傾僫彅搰傪峌寕偟丄擔杮峲嬻暫椡偵夡柵揑側懝奞傪偁偨偊偨丅

丂偦偟偰丄榋寧廫屲擔丄偄傛偄傛傾儊儕僇孯偼僒僀僷儞搰偵忋棨偟丄擔杮偺堲岮尦偵傾僀僋僠傪撍偒偮偗偨偺偱偁傞丅

丂戞58婡摦晹戉偼丄傕偪傠傫偦偺巟墖偵偁偨偭偰偄偨偑丄榋寧廫敧擔丄僼傿儕僺儞偐傜撿壓偟偰偒偨丄擔杮奀孯戝婡摦晹戉偲偺偁偄偩偱丄揋忣掋嶡愴偑奐巒偝傟偨丅 |

暷孯偼僒僀僷儞偵忋棨偟丄

懢暯梞偵偍偗傞擔杮孯偺抧斦傪偮偓偮偓偲扗偭偰偄偭偨

|

5 曵傟嫀偭偨乬僛儘乭偺恄榖 top

丂撿塤拞彨偲岎戙偟偰丄戞3娡戉巌椷挿姱偲側偭偨丄彫戲帯嶰榊奀孯拞彨偺巜婗偡傞偙偺婡摦晹戉偼丄暩晹戉乮戝椦彮彨偺棪偄傞嬻曣乽愮嵨乿乽愮戙揷乿乽悙朠乮偢偄傛偆乯乿丄愴娡乽戝榓乿乽晲憼乿乽怸柤乿乽嬥崉乿側偳乯丄峛晹戉乮彫戲拞彨捈妽偺嬻曣乽戝朠乮偨偄傎偆乯乿亖婙娡丄乽隳掃乮偟傚偆偐偔乯乿乽悙掃乮偢偄偐偔乯乿乯丄壋晹戉乮忛搰彮彨偺棪偄傞嬻曣乽棾朠乮傝傘偆傎偆乯乿乽敼戦乮偠傘傫傛偆乯乿乽旘戦乮傂傛偆乯乿乯偐傜側傞擔杮奀孯偺堦慄暫椡傪廤傔偨戝偒側傕偺偩偭偨丅

丂偦偺慡峲嬻暫椡傕栺巐嶰乑婡偲側傝丄怴偟偄媫崀壓敋寕婡乽渁惎乿丄娡忋峌寕婡乽揤嶳乿丄敋憰乽楇愴乿乮擇屲乑僉儘敋抏憰旛乯傪娷傔偨嫮椡側晍恮偩丅

丂偟偐偟丄傾儊儕僇偺僗僾乕儖傾儞僗娡戉偼丄堦屲惽乮乽儂乕僱僢僩嘦乿乽儓乕僋僞僂儞嘦乿乽儀儘乕僂僢僪乿乽僶僞乕儞乿乽僶儞僇乕僸儖乿乽儚僗僾嘦乿乽儌儞僥儗僀乿乽僉儍儃僢僩乿乽僄儞僞乕僾儔僀僘乿乽儗僉僔儞僩儞嘦乿乽僒儞僕儍僔儞僩乿乽僾儕儞僗僩儞乿乽僄僙僢僋僗乿乽儔儞僌儗僀乿乽僇僂儁儞僘乿乯偺嬻曣偲幍惽偺愴娡丄巐惽偺弰梞娡丄懡悢偺岇塹嬱拃娡丄偍傛傃栺嬨乑乑婡偺旘峴婡偐傜側偭偰偄偰丄彫戲娡戉傛傝偐側傝桪惃偩偭偨丅

丂偵傕偐偐傢傜偢丄僗僾乕儖傾儞僗採撀偼丄忋棨晹戉傪墖岇偡傞偙偲傪戞堦擟柋偲偟偰丄柍棟偵愴偄傪挧乮偄偳乯傕偆偲偣偢丄惃偄偙傫偩擔杮婡摦晹戉傪寎偊寕偮懺惃傪偲偭偨丅 |

戞3娡戉巌椷挿姱丄

彫戲帯嶰榊奀孯拞彨

|

|

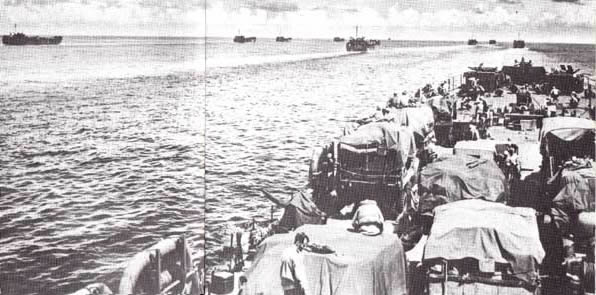

擔杮婡摦晹戉偼丄巆偝傟偨憤椡傪寢廤偟偨嫮椡側晍恮偱暷娡戉偵敆偭偨

|

丂偮偄偵廫嬨擔偺挬丄彫戲娡戉偺暩晹戉偐傜拞杮戝堁巜婗偺峌寕戉榋嬨婡乮敋憰乽楇愴乿巐屲丄乽揤嶳乿敧丄岇塹乽楇愴乿堦榋乯偑敪恑丄偮偄偱峛晹戉偐傜悅堜乮偨傞偄乯彮嵅巜婗偺戞堦師峌寕戉堦擇敧婡乮乽揤嶳乿擇幍丄乽渁惎乿屲嶰丄乽楇愴乿巐敧乯丄偝傜偵壋晹戉偐傜偼嫗尒彮嵅偑巜婗傪偲傞戞堦師峌寕戉巐幍婡乮敋憰乽楇愴乿擇屲丄乽揤嶳乿幍丄乽楇愴乿堦屲乯偑敪恑偟偨丅

丂偦偺偁偲丄戞擇師峌寕戉偲偟偰丄峛晹戉偐傜愮攏戝堁偺棪偄傞堦敧婡乮敋憰乽楇愴乿堦乑丄乽揤嶳乿巐丄乽楇愴乿巐乯偲丄壋晹戉偐傜垻晹戝堁偺榋巐婡乮乽渁惎乿嬨丄嬨嬨娡敋擇幍丄乽揤嶳乿擇丄乽楇愴乿擇榋乯傕弌敪偟偰偄偭偨丅 |

擔杮偺怴塻媫崀壓敋寕婡乽渁惎乿

|

丂偙傟偵偨偄偟偰丄僗僾乕儖傾儞僗採撀偺戞58婡摦晹戉偼丄僌傾儉搰偵峌寕戉傪憲傞偲偲傕偵丄愴娡幍惽傪奜曽偵攝抲偟偰懸婡偟偨丅

丂傑傕側偔儗乕僟乕偵丄擔杮峌寕婡偺戝晹戉偑塮傝丄儈僢僠儍乕拞彨偺乽愴摤婡戉敪恑丄寎寕偣傛両乿偺崋椷堦壓丄堦屲惽偺嬻曣峛斅偐傜巺傪傂偔傛偆偵丄俥6俥-3乽僿儖僉儍僢僩乿偑丄師偐傜師傊偲旘傃棫偭偨丅

丂偦偺悢栺嶰乑乑婡丄暷娡戉峌寕偵岦偆戝曇戉偲丄僌傾儉僿岦偆曇戉偺憃曽傊側偩傟偙傫偩丅

丂偄傑傗乬嫲傞傋偒楇愴乭偺恄榖偼姰慡偵曵傟偝傝丄乽僿儖僉儍僢僩乿偼傑偢丄岇塹偺乽楇愴乿傪偼傜偄偺偗偨丅

丂峛晹戉偺戞堦師峌寕戉偺乽楇愴乿巐敧婡側偳偼丄幚偵嶰擇婡傪寕捘偝傟偰偄傞丅

丂偦偺偁偲乽渁惎乿偲乽揤嶳乿偵廝偄偐偐傝丄師乆偲墛忋偝偣偨丅

丂恀惵側撿梞偺奀忋偵偼丄崟墝偑偄偔忦傕棫偪偺傏傝愴摤偺寖偟偝傪傒偣偮偗偨丅

丂偙偺乽僿儖僉儍僢僩乿孮傪偔偖傝偸偗偨壗婡偐偺乽渁惎乿乽揤嶳乿傕丄傾儊儕僇娡戉偐傜偺廤拞朇壩偵慾巭偝傟丄傢偢偐偵嬻曣乽儚僗僾嘦乿乮擇戙栚儚僗僾乯偲乽僶儞僇乕僸儖乿傪彫攋偟偨偵偲偳傑偭偨丅 |

暷戞58婡摦晹戉傪棪偄傞

僗僾乕儖傾儞僗採撀

|

儅乕僋丒俙丒儈僢僠儍乕拞彨

|

丂寢嬊丄擔杮峌寕戉偑嬻曣偁傞偄偼僌傾儉丄儘僞椉搰傊婣拝偱偒偨偺偼堦擇幍婡偩偗偱丄栺嶰屲乑婡偑寕捘偝傟丄僌傾儉婎抧偺屲乑婡傕攋夡偝傟偰偟傑偭偨偺偱偁傞丅

丂偝傜偵廫嬨擔偺栭傑偱偵偼丄敄曢峌寕偺幐攕偲旘峴嶌嬈忋偺懝幐傕壛偊偰丄巊梡壜擻婡偑傢偢偐堦乑擇婡偵側偭偰偟傑偭偨丅

丂傑偨嬻曣偺傎偆傕丄偙偺愴摤奐巒捈屻偵婙娡乽戝朠乿乮擇枩嬨嶰乑乑僩儞乯乽隳掃乿偑暷愽悈娡偵傛偭偰寕捑偝傟丄梻擔偵偼峌寕婡戉偺庤偱乽旘戦乿偑捑傔傜傟丄乽悙掃乿乽敼戦乿乽棾朠乿乽愮戙揷乿傕傑偨彎晅偄偰偄偨丅

丂偙偺傛偆側擔杮懁偺懪寕偵傕偐偐傢傜偢丄傾儊儕僇懁偼擇嬻曣偺懝彎偲擇嬨婡偺懝幐偩偗偩偭偨偺偱丄梻擇廫擔偺梉崗丄僗僾乕儖傾儞僗採撀偼捛偄偆偪傪偐偗傞偙偲傪寛堄偟偨丅

丂偙偺峌寕戉偵偼丄堦嬨巐嶰擭廫堦寧廫堦擔偺儔僶僂儖嬻廝偱壺乆偟偄弶恮傪忺偭偨丄僇乕僠僗俽俛2俠-1夵椙偺俽俛2俠-3乽僿儖僟僀僶乕乿媫崀壓敋寕婡偑幍幍婡偲丄俿俛俵乽傾儁儞僕儍乕乿棆寕婡屲巐婡丄偦傟偵岇塹偺俥6俥-5乽僿儖僉儍僢僩乿愴摤婡敧屲婡偑嶲壛偟丄擔杮巆懚娡戉偺敄曢峌寕偵岦偭偨丅

|

儅儕傾僫壂奀愴偱孖揷娡戉偺栆峌傪偆偗傞岇塹嬻曣

乽儂儚僀僩僾儗乕儞僘乿乮悈拰偵偐偔傟偰偄傞乯丅庤慜偼乽僉僢僇儞儀僀乿

|

6 乬儅儕傾僫偺幍柺捁庪傝乭 top

丂偡偱偵敄埫偔側偭偨儅儕傾僫壂偵擔杮娡戉傪敪尒偟偨偲偒丄忋嬻捈塹偺乽楇愴乿偑峌寕傪偐偗偰偒偨丅

丂偟偐偟偦偺悢偼彮側偔丄乽僿儖僉儍僢僩乿偺崑夣側僘乕儉偲僟僀僾偑偦偺慾巭栐傪撍攋偟偰偄偭偨丅

丂嬻曣乽旘戦乿偼乽傾儁儞僕儍乕乿偺棆寕傪偆偗偰捑杤丄乽悙掃乿乽愮戙揷乿偼丄乽僿儖僟僀僶乕乿偺媫崀壓敋寕偵傛傝愴摤晄擻偲側傝丄愴娡偍傛傃弰梞娡奺堦惽傕戝偒側懝彎傪庴偗偨丅

丂偙偲偵旘峴婡偼傎偲傫偳寕捘偝傟丄愴摤屻丄傢偢偐偵嬻曣偺嶰屲婡丄悈忋婡堦擇婡傪巆偡偺傒偲側偭偨偺偱偁傞丅 |

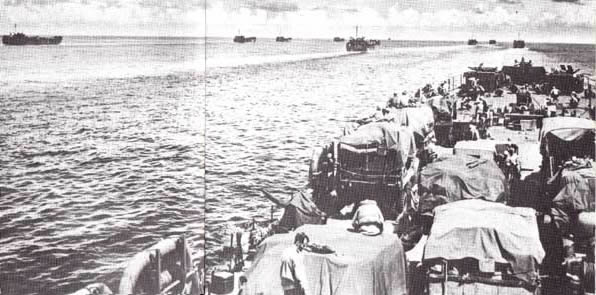

乬儅儕傾僫偺幍柺捁庪傝乭丗儅儕傾僫峲嬻愴偱擔杮孯婡偼

幍柺捁偺傛偆偵丄師偐傜師傊偲寕偪棊偲偝傟偰偄偭偨

|

丂偟偐偟丄暷孯婡偑堷忋偘傞偙傠偵偼丄擔偼偲偭傉傝偲曢傟丄斵傜偼丄姷傟側偄栭娫旘峴偲栭娫拝娡傪峴傢側偗傟偽側傜側偐偭偨丅

丂乽徠柧抏傪懪忋偘傠丅偦傟偐傜徠嬻摂丄峲奀摂丄旘峴峛斅偺徠柧摂側偳丄偡傋偰偺徠柧傪揰摂偣傛乿

丂僗僾乕儖傾儞僗巌椷挿姱偑偙偆柦椷偡傞偲丄枊椈傗嶲杁偨偪偼丄

丂乽挿姱丄傗傔偰偔偩偝偄丅擔杮偺愽悈娡偺慜偵恎傪偝傜偗偩偡傛偆側傕偺偱偡乿

丂乽偦傟偵擔杮婡偩偭偰丄嬤偔偵偒偰偄傞偐傕偟傟傑偣傫乿

丂偲丄廝寕偝傟傞偙偲傪嫲傟偰枴曽婡傊偺帇妎偵傛傞桿摫傪偨傔傜偭偨丅

丂偟偐偟挿姱偼丄尩偲偟偰尵偄曻偭偨丅

丂乽栭娫拝娡偵側傟偰偄側偄傕偺偽偐傝偩丅偙傟偱偼慡柵偟偰偟傑偆偧丅寈夲傪尩廳偵偟偰憗偔廂梕偣傛乿

丂偙偆偟偰堦惸偵丄柧乆偲揰摂偝傟偨嬻曣傊峌寕戉偺婣搳偑巒傑偭偨偑丄傗偼傝栭娫孭楙晄懌乮戝検曗廩偺怴庤僷僀儘僢僩乯偺偨傔丄拝娡偺帪偙傢偟偨傝丄偦傟傪惍棟偡傞娫偺懸婡偱帪娫乮擱椏乯愗傟偲側偭偰奀忋偵晄帪拝偡傞側偳丄栺敧乑婡偑幐傢傟偨丅

丂峌寕偺偲偒寕捘偝傟偨堦巐婡傪偔傢偊傞偲丄嬨巐婡偺懝奞偱偁傞丅

偟偐偟丄恖堳偼媬彆偝傟偨傕偺偑懡偔丄婣搳帪偺懝幐偼崌寁屲擇恖乮旘峴梫堳傪娷傓乯偱偁偭偨丅

丂偙偺僼傿儕僺儞奀奀愴乮擔杮柤乬偁崋乭嶌愴乯偵偍偗傞儅儕傾僫峲嬻愴偼丄傑偝偵傾儊儕僇偺堦曽揑側彑棙偵廔偭偨丅

丂嬻曣偼暿偲偟偰丄旘峴婡偩偗偱傕擔杮偼栺巐乑乑婡傪寕捘偝傟丄栺幍乑乑恖偺僷僀儘僢僩傪幐偭偨偺偵偨偄偟偰丄傾儊儕僇偼堦擇嶰婡乮寕捘偝傟偨偺偼巐乑婡乯偺懝奞偲傢偢偐巐乑恖庛偺僷僀儘僢僩傪幐偭偨偩偗偩偭偨丅

丂偦偙偱丄偙偺堦楢偺峲嬻愴摤偵乬儅儕傾僫偺幍柺捁庪傝乮僌儗乕僩丒儅儕傾僫僗丒僞乕僉乕丒僔儏乕僩乯偲偄偆丄擔杮偵偲偭偰偼偁傝偑偨偔側偄擇僢僋僱乕儉偑偮偗傜傟偨丅

丂偄偐偵攕怓偑擹偔側偭偰偄偨偲偼偄偊丄搵忔堳偺媄検偑掅偔丄悢傕惈擻傕晄懌婥枴偺峲嬻暫椡偲丄偍慹枛側儗乕僟乕偟偐傕偭偰偄側偄娡戉偱寛愴傪挧傫偩偺偼丄斶憇偲偄偆傛傝斶垼偱偁傞丅

丂暷奀孯偺庡椡婡丄僌儔儅儞俥6俥乽僿儖僉儍僢僩乿偼乽楇愴乿乽揤嶳乿乽渁惎乿丄嬨嬨娡敋傪丄傑傞偱幍柺捁偺傛偆偵捛偄傑傢偟丄傗偡傗偡偲寕偪偲偭偨偺偩偭偨丅

丂偙偺峲嬻愴偱丄暷奀孯偺僄乕僗偑壗恖偐惗傑傟偨偺傕柍棟偼側偄偑丄師偵僌儔儅儞俥6俥傪偐偭偰擔杮婡偺寕捘偵岟傪偁偘偨丄乽僿儖僉儍僢僩乿栰榊偵偮偄偰徯夘偟偰偍偙偆丅

7 暷奀孯偺寕捘墹儅僢僉儍儞儀儖 top

丂懢暯梞愴憟慡懱傪捠偠偰丄暷奀孯偐傜僄乕僗偑嶰嶰擇恖惗傑傟偨丅

丂奀暫戉偐傜偺堦擇擇恖傪偔傢偊傞偲寁巐屲巐恖偲側傝丄偦偺栺榋乑僷乕僙儞僩偑俥6俥乽僿儖僉儍僢僩乿偵傛傞僗僐傾偲側偭偰偄傞丅

丂擔杮偱偼愴摤偑寖壔偡傞偵偮傟丄屄恖偺僗僐傾傪擣傔側偔側偭偰丄偡傋偰愴戉丄晹戉偺憤崌愴壥偲偝傟偰偟傑偭偨偑丄傾儊儕僇偱偼嵟屻傑偱屄恖婰榐傪廳傫偠偰丄偦傟偑塰恑傊偺戝偒側懌偑偐傝偲側偭偰偄偨丅

丂懠偺崙偱偼丄僀僊儕僗偑擔杮偲摨偠曽幃偱丄僪僀僣丄僼儔儞僗偼傾儊儕僇幃偱偁傞丅

丂偝偰丄暷奀孯偍傛傃奀暫戉傪捠偠偰偺僩僢僾丒僄乕僗偼丄僨價僢僪丒儅僢僉儍儞儀儖奀孯戝嵅乮摉帪拞嵅乯偩丅

丂斵偼嬻曣乽僄僙僢僋僗乿偺戞15愴摤旘峴戉傪巜婗偟丄堦嬨巐巐擭屲寧偺儅乕僇僗搰峌寕偐傜僒僀僷儞峌寕乮乬儅儕傾僫偺幍柺捁庪傝乭乯丄僼傿儕僺儞奀奀愴側偳幍儠寧偵傢偨傝丄拞晹丄惣晹懢暯梞傪偐偗偢傝傑傢偭偰丄寕捘嶰堦嶰婡丄抧忋寕攋嶰擇擇婡丄戝攋嶰敧敧婡丄寁堦乑堦巐婡丄偍傛傃嬻曣堦惽丄嬱拃娡擇惽傪寕捑偟丄懠偺峲嬻戉偲偺嫟摨愴壥偲偟偰丄嬻曣擇廳弰堦奺寕捑丄愴娡擇寉弰堦奺晄妋幚寕捑丄愴娡嶰丄嬻曣擇廳弰屲丄寉弰嶰丄嬱拃娡堦嬨奺戝攋偲偄偆丄嬻曣愴摤旘峴戉偺婰榐傪憿偭偰偄傞丅

丂斵帺恎丄堦嬨巐巐擭榋寧廫堦擔偺儅儕傾僫偵偍偗傞僷僈儞忋嬻偱弶寕捘傪婰榐偟偰偐傜丄僗僐傾傪嶰巐婡乮抧忋寕攋擇堦婡乯偲偟偰嵟崅婰榐曐帩幰乮拲乯偲側偭偨丅

丂乮拲亖傾儊儕僇慡孯偺嵟崅婰榐偼丄俼丒俰丒儃儖僌棨孯彮嵅偺巐乑婡偱丄師偑俿丒俛丒儅僋僈僀儎乕棨孯彮嵅偲丄俥丒俽丒僈僽儗僗僉乕棨孯戝嵅偺奺嶰敧婡偩偐傜丄儅僢僉儍儞儀儖奀孯戝嵅偼巐埵偲側傞乯丅

丂愴摤旘峴戉挿偲偄偆尐彂偵帡偢丄偍偳偗偨惈奿偺帩偪庡偱丄峲嬻愴傗峌寕戉偵晹壓傪敪娡偝偣偨偁偲丄昁偢乽懸偭偰偔傟両乮Wait for me!)乿偲偄偄側偑傜丄帺傜傕弌偰偄偔偺偑暼偩偭偨丅 |

暷奀孯丄奀暫戉傪偮偆偠偰偺寕捘墹

僨價僢僪丒儅僢僉儍儞儀儖奀孯戝嵅

|

丂偦傟偱偦偺傑傑乬僂僄僀僩丒僼僅傾丒儈乕乭偑丄僯僢僋僱乕儉偵側偭偰偟傑偭偨偲偄偆堩榖偑偁傞丅

丂儗僀僥榩奀愴乮擔杮柤丒斾搰壂奀愴乯嵟拞偺堦嬨巐巐擭廫寧擇廫巐擔丄斵偼榋婡偺乽僿儖僉儍僢僩乿傪傂偒偄偰旘傫偱偄傞偲丄壓曽偵栺擇乑婡偺擔杮敋寕婡戉傪敪尒偟偨丅

丂乽偁傟偵屲婡偱偐偐傟丄儘僀偼巹偲忋嬻寈夲偩乿

丂乽椆夝偟傑偟偨丄旘峴戉挿乿

丂巆偝傟偨儘僀丒儔僢僔儞僌拞堁偑丄儅僢僉儍儞儁儖拞嵅偲儁傾傪慻傫偩帪丄斵偼傗傗慜曽偵乽楇愴乿偺戝曇戉偑墶愗傞偺傪尒偨丅

丂乽偁偭丄僛儘偑栺巐乑婡偄傑偡乿

丂乽傛偟丄屲婡偲傕峌寕拞巭偟偰忋傊廤傟丄偙偪傜偺僛儘傪傗傞傫偩乿

丂偟偐偟偍偐偟側偙偲偵丄乽楇愴乿偺曇戉偼斵傜偵婥偯偄偰偄傞偵傕偐偐傢傜偢丄偍偐傑偄側偔丄儅僯儔偺曽岦傊恑傫偱偄偔丅

丂偍偦傜偔儅僯儔偵媫峴偟側偗傟偽側傜側偄棟桼偑偁偭偨偺偩傠偆丅

丂儅僢僉儍儞儁儖傜偼傑偢崅搙傪偆傫偲偲偭偰丄乽楇愴乿偺孮傟偺拞偵撍偭崬傫偩丅

丂傕偪傠傫乽楇愴乿傕偙傟偵墳愴偟偨偑丄庣惃偼憟偊偢丄師乆偲壩傪傆偔巒枛丅

丂儅僢僉儍儞儀儖婡偼妋幚偵乽楇愴乿嬨婡傪寕捘偟偨偺偩偭偨丅

丂偙傟偼堦夞偺弌寕偵偍偗傞寕捘悢偲偟偰偼嵟崅婰榐偱偁傞乮僋僢僔儞僌拞堁傕傑偨丄榋婡傪寕捘偟偰偄傞乯丅

丂乽巹偺儗僐乕僪偼丄儁傾偱偁傞儔僢僔儞僌拞堁偺偨傑傕偺偩丅

丂斵偺栚偼慺惏傜偟偔丄揋傛傝愭偵敪尒偟偰峌寕懺惃傪惍偊傞偐傜偱偁傞乿

丂偲丄尓嫊偵岅偭偰偄傞偑丄傕偟斵偑儈僢僪僂僃乕埲慜偵弌寕偟丄擔杮奀孯偺儀僥儔儞丒僷僀儘僢僩偲庤崌偣傪偟偰偄偨傜丄偙偺傛偆偵偼偄偐側偐偭偨偱偁傠偆丅

8 僴儕僗丄堦擔巐婡寕捘傪嶰夞 top

丂儅僢僉儍儞儀儖偵偮偖偺偼丄戞214奀暫戉愴摤旘峴戉挿偺俧丒儃僀儞僩儞奀暫戝嵅乮摉帪彮嵅乯偱丄擇敧婡偺寕捘偩偑丄僜儘儌儞愴慄屻敿偺斵偺搵忔婡偼丄棨忋梡偺償僅乕僩俥4倀-1乽僐儖僙傾乿愴摤婡偩偭偨丅

丂堦嬨巐巐擭堦寧嶰擔偵丄巐婡偍偲偟偰偺偪寕捘偝傟偨偑丄僷儔僔儏乕僩扙弌偟偰僙儞僩丒僕儑乕僕奀嫭乮僯儏乕僽儕僥儞丄僯儏乕傾僀儖儔儞僪椉搰偺娫乯偵晜偄偰偄傞偲偙傠傪丄擔杮愽悈娡偑偲傜偊偨丅

愴屻庍曻偝傟偰偐傜丄帺暘偑嵟崅晲孧復偲僱乕價乕丒僋儘僗傪偆偗偰偄偨偙偲傪抦偭偨偲偄偆丅

丂僗僐傾悢偐傜偄偔偲丄傗偼傝奀暫戉偺俰丒僼僅僗奀暫彮嵅偺擇榋婡丄俼丒俵丒僴儞僜儞奀暫拞堁偺擇屲婡偲懕偔偑丄僼僅僗偺忔婡偼俹38乽儔僀僩僯儞僌乿偱偁傝丄僴儞僜儞乮愴巰乯偺忔婡偼俥4倀乽僐儖僙傾乿偩偭偨丅

丂偝偰丄偙偺偁偲偵丄僙僔儖丒俤丒僴儕僗奀孯戝堁乮摉帪拞堁乯偺俥6俥乽僿儖僉儍僢僩乿偵傛傞擇巐婡偑偁偭偰丄暷奀孯戞擇埵偺僄乕僗傪屩傞丅

丂斵偼戞18愴摤旘峴戉乮嬻曣乽僀儞僩儗僺僢僪乿乯偵懏偟偰丄堦擔擇婡偺妱崌偱寕捘偟丄偟偐傕揋抏傪庴偗側偐偭偨偺偱桳柤偵側偭偨丅

丂偟偐偟丄愴摤婜娫偑堦嬨巐巐擭嬨寧偐傜廫堦寧偵偐偗偰偺敧廫堦擔娫偩偭偨偺偱丄寕捘婡悢偼擇巐偵偲偳傑偭偨丅

丂傕偟偁偲敿擭傕偺傃偰偄偨傜丄偒偭偲擇攞嬤偔偺僗僐傾偵側偭偨偙偲偼妋幚偩丅

丂堦擔偵巐婡棊偲偟偨偙偲傕嶰搙偁傝丄堦夞偼嬨寧廫擇擔偵僼傿儕僺儞忋嬻偱丄擇夞栚偼廫寧廫擇擔偵戜榩忋嬻偱丄嶰夞擔偼廫堦寧擇廫幍擔儅僯儔忋嬻偩偭偨丅

丂側偍丄寕捘儁乕僗偱偼丄擔杮偺壃扟乮偍偓傗乯怣抝奀孯彮堁乮愴巰乯偺丄儔僶僂儖忋嬻偱偨偰偨堦嶰擔娫堦敧婡偺曽偑忋偱丄捠嶼偡傟偽堦嬨巐巐擭堦寧擇廫擔偺寎寕愴偱偺堦擔屲婡乮俥4倀擇婡丄俽俛俢擇婡丄俹38堦婡乯傪娷傔丄嶰儠寧娫偵岞擣擇巐婡乮枹岞擣嶰擇婡乯偺寕捘婰榐偲側傞丅

9 乬僟僽儖丒僒僢僠丒僂傿乕僽乭愴朄 top

丂懕偔擇嶰婡寕捘偼丄儐乕僕儞丒俙丒僶儗儞僔傾奀孯拞堁偱丄奀孯僄乕僗戞嶰埵偱偁傞丅

丂儔僶僂儖傪弶傔偲偟偰丄儅乕僔儍儖彅搰丄僩儔僢僋丄僒僀僷儞丄儅乕僇僗側偳偺峌寕偵丄嬻曣乽僄僙僢僋僗乿偺戞9愴摤旘峴戉堳偲偟偰嶲壛偟丄寁幍婡傪寕捘偟偰僄乕僗偲側偭偨丅

丂堦嬨巐巐擭偺弶傔丄傾儊儕僇杮崙傊婣娨偟偰彫戉挿偲側傝丄嬻愴枹宱尡偺椈婡嶰恖偵僠乕儉儚乕僋愴朄傪揙掙揑偵偟偙傫偩丅

丂偄傢備傞乬僟僽儖丒僒僢僠丒僂傿乕僽乭偱丄堦婡偑峌寕偡傟偽椈婡偼昁偢屻忋曽偵偄偰岇偭偰傗傝丄峌寕偑廔傟偽岇偭偰偄偨偺偑峌寕偵堏傞偲摨帪偵丄愭偺婡偑岇傝偵偮偔偲偄偆曽朄偱丄擇婡偢偮僟僽儖丒傌傾偺峌寕椡偼戝偒側傕偺偑偁傞丅

丂偙傟傪廫暘恎偵偮偗偨僶儗儞僔傾彫戉偼丄堦嬨巐屲擭擇寧廫榋擔丄俥6俥乽僿儖僉儍僢僩乿偵傛傝乽儗僉僔儞僩儞乿偐傜敪恑偟丄搶嫗嬻廝偵岦偭偨丅

丂摉帪偺杮搚杊嬻晹戉偵偼丄惗巆傝偺儀僥儔儞丒僷僀儘僢僩傪梫強梫強偵攝抲偟偰偄偨偺偩偑丄僶儗儞僔傾彫戉偼榋婡乮偍偦傜偔巐幃愴摤婡乽幘晽乿傪娷傓乯傪丄斵傜偺愴朄偱寕捘偟偨丅

丂偝傜偵巐寧廫幍擔偺嬨廈恑峌偱偼丄寎寕偟偰偒偨擔杮愴摤婡傪僶儗儞僔傾偑榋婡丄椈婡偺僼儗儞僠偑巐婡丄儈僢僠僃儖偑嶰婡丄僗儈僗偑堦婡偲丄寁堦巐婡傪棊偲偟偨偺偱偁傞丅 |

戞9愴摤旘峴戉(倁俥9)偺僄乕僗偨偪丅

嵍傛儕儐乕僕儞丒僶儗儞僔傾丄

僂傿儕傾儉丒儃乕僲僂丄僴儈儖僩儞丒儅僐乕僞乕3悽

|

丂偙偺偁偲壂撽嶌愴偵弌寕偟丄屲寧巐擔偵偼堦堦婡丄廫堦擔偵偼堦乑婡偺愴壥傪偁偘偰偄傞丅

丂廔愴帪傑偱偵斵傜偺寕捘憤寁偼丄幚偵巐嶰婡偵偺傏偭偰偄偨丅

丂偡側傢偪僶儗儞僔傾偑堦榋婡丄僼儗儞僠偑堦堦婡丄儈僢僠僃儖偑堦乑婡丄僗儈僗偑榋婡偱偁傞丅

|

旘峴戉暿偺寕捘悢

|

乬儅儕傾僫偺幍柺捁庪傝乭偵弌寕慜偺僄乕僗偨偪乮屻偼乽僿儖僉儍僩仏倁俥俶亅76(栭娫愴摤旘峴戉)偺8傪娷傓

|

10 僽儔僔僂偼敧暘娫偵榋婡傪寕捘 top

丂俥6俥偵傛傞奀孯戞巐埵偺僄乕僗偼丄嬻曣乽儗僉僔儞僩儞乿偺戞16愴摤旘峴戉偺傾儗僋僒儞僟乕丒僽儔僔僂拞堁偱丄堦嬨婡寕捘丄擇堦婡抧忋寕攋偩偑丄偙偺拞偵偼堦嬨巐巐擭榋寧廫嬨擔偺乬儅儕傾僫偺幍柺捁庪傝乭偵偍偗傞丄敧暘娫偵榋婡寕捘偲偄偆婰榐偑擖偭偰偄傞丅

丂偙傟偼忦審偑彮偟堘偆偑丄僆僿傾戝堁偺榋暘娫屲婡傪忋夞傞戝婰榐偩丅

丂乽偼傞偐偐側偨偐傜丄擇乑婡偐傜屲乑婡偢偮偺曇戉傪慻傫偩擔杮婡偺孮傟偑丄偙偪傜偵岦偭偰偔傞偺偑尒偊偨丅

丂嵟傕戝偒側曇戉偼乬僕儏僨傿乮亀渁惎亁偺偙偲乯乭偩偭偨丅

丂巹偼丄偨偩偪偵峌寕柦椷傪敪偟丄敧嶰乑乑儊乕僩儖傑偱忋徃偟偨丅

丂揋曇戉偼丄栺幍乑乑儊乕僩儖壓曽傪丄傑偪傑偪偺崅搙偱旘峴偟偰偄傞丅

丂屵慜廫帪嶰廫暘丄棊壓僞儞僋傪幪偰偨変乆偼惏傟傢偨偭偨嬻傪偒偭偰丄嫍棧屲乑僉儘傎偳偺偲偙傠偐傜乬僕儏僨傿乭偺孮傟偺屻曽偵撍偭崬傫偩丅

丂徠弨婍偵戝偒偔僋儘乕僘傾僢僾偝傟偨堦婡傪偨偪傑偪寕捘偟偨偑丄桘偑慜柺晽杊僈儔僗偵晅拝偟偰帇奅偑埆偔側傝丄擇婡栚偼堦屲乑儊乕僩儖傑偱嬤偯偄偰堦楢幩偱棊偲偟偨丅

丂偙傟偵椡傪偊偰丄師偺堦屲昩娫偵擇婡傪傑偲傔幍寕捘偟偨丅

丂偦偺偲偒枴曽偺嬱拃娡傪棆寕偟傛偆偲偡傞乬僕儏僨傿乭擇婡傪傒偮偗丄崢偩傔幩寕傪偟偨偲崰丄偆傑偔擇婡偵壩傪傆偐偣傞偙偲偑偱偒偨丅

丂偙傟偱丄巹偺僗僐傾偼堦敧偲側偭偨乿

丂偲丄偦偺愴摤偺柾條傪岅偭偰偄傞丅

丂僽儔僔僂拞戉偼偙偺擔丄堦婡傕幐傢偢偵巐堦婡寕捘偺愴壥傪偁偘偨偑丄斵傜偑嵟弶偵峌寕偟偨偺偼峛晹戉乽戝朠乿乽隳掃乿乽悙掃乿偺戞堦師峌寕戉偲巚傢傟傞丅

丂側偍斵偼丄廫擇寧偺儖僜儞搰偵偍偗傞嬻愴偱寕捘偝傟偨偑丄僷儔僔儏乕僩扙弌偟偰僼傿儕僺儞丒僎儕儔戉偵媬弌偝傟丄惗娨偟偨丅

丂慜儁乕僕偵乬儅儕傾僫偺幍柺捁庪傝乭乮堦嬨巐巐擭榋寧廫嬨擔偵偐偓傞乯偱奺愴摤旘峴戉偺偁偘偨擔杮婡寕捘偺愴壥傪昞帵偟偰偁傞丅

丂偙偺愴壥偵偮偄偰偼丄崿愴偵傛傞寕捘偺僟僽儕偑偁偭偨傝丄晄妋幚側傕偺偑妋幚偵丄偁傞偄偼偦偺媡偵側偭偰偄偨傝偟偰丄姰慡側悢抣偲偼偄偄偑偨偔丄傑偨帒椏偵傛偭偰懡彮堎側傞偑丄擔杮懁偑愴屻柧傜偐偵偟偨悢偲戝偒側嵎偼側偄丅

丂偄偢傟偵偟偰傕傾儊儕僇偼丄懡偔偺嬻曣偐傜懡悢偺俥6俥乽僿儖僉儍僢僩乿傪孞弌偟偰戝愴壥傪偁偘丄彑棙傪晄摦側傕偺偵偟偨偑丄擔杮偼婱廳側恖柦傪丄愘偄梡暫偲抶傟偨婡嵽偺偨傔偵傒偡傒偡柍懯偵偟偰偟傑偭偨丅

丂僷乕儖僴乕僶乕偺曉楃偼丄儈僢僪僂僃乕偲儅儕傾僫偱壗攞偵傕偟偰曉偝傟偨偺偱偁傞丅

|

壂撽忋棨嶌愴偱戝妶桇偟偨C暫戉栭娫愴摤旘峴戉偺俥6俥-5俶僿儖僉儍僢僩

|

11 恄晽摿峌戉偺弌寕 top

丂偙偙偵偍偄偰傾儊儕僇摑崌嶲杁杮晹偼丄搰揱偄嶌愴傪拞巭偟偰堦婥偵戜榩傪峌棯偡傞偙偲傪峫偊偨偑丄儅僢僇乕僒乕彨孯偼僼傿儕僺儞嵞愯椞傪擬朷偟偨偨傔丄傑偢僼傿儕僺儞偺儗僀僥榩偵忋棨偡傞偙偲偵側偭偨丅

丂僼傿儕僺儞奀奀愴偱戝彑棙傪彑偪偲偭偨暷娡戉偼丄埲慜偺戞3娡戉偺柤偱傛偽傟傞偙偲偵側傝丄巜婗姱岎戙惂偵傛偭偰丄僗僾乕儖傾儞僗挿姱偼僴儖僛乕採撀偲岎戙偟偨丅

丂偝傜偵戞58婡摦晹戉偼丄戞38婡摦晹戉偲柤傪偐偊偰乮巜婗姱儈僢僠儍乕拞彨偼偦偺傑傑乯丄廫寧廫擔偐傜壂撽丄儖僜儞搰丄戜榩丄儅儕傾僫奀堟偺擔杮孯峲嬻婎抧偺峌寕傪奐巒偟偨丅

丂傕偪傠傫楌愴偺奺愴摤旘峴戉偺戉堳偼丄怴偟偄戉堳偲岎戙偟丄俥6俥-3乽僿儖僉儍僢僩乿傕怴偟偔俥6俥-5傪曗廩偝傟偰丄愴椡偑憹嫮偝傟偨丅

丂廫寧廫擇擔偐傜廫巐擔偵偐偗偰偺戜榩壂峲嬻愴偱偼丄乽僿儖僉儍僢僩乿傪擇幍婡幐偭偨偺偵偨偄偟偰丄嶰乑仜婡埲忋偺愴壥傪偁偘丄戞擇偺乬儅儕傾僫偺幍柺捁庪傝乭偲偄傢傟偰偄傞愭偵偁偘偨奀孯僄乕僗戞擇埵偺僙偟儖丒俤丒僴儕僗戝堁偑丄戞擇夞栚偺堦擔巐婡寕捘傪偟偨偺傕偙偺帪乮廫堦擔乯偩偭偨丅 |

巜婗姱岎戙惂偵傛偭偰丄僗僾乕儖傾儞僗挿姱偼僴儖僛乕採撀偲岎戙

|

丂偲偵偐偔偙偺擔丄擔杮婡偼堦敧敧婡寕捘攋偝傟傞偲偄偆嵟埆偺擔偱丄偲偭偰偍偒偺乽楇愴乿乽敼乿乽忂閏乮偟傚偆偒乯乿丄偦偟偰堦幃棨峌側偳偑僶僞僶僞偍偲偝傟偨丅

丂廫寧廫屲擔偑傜廫嬨擔偵偐偗偰偼丄儖僜儞搰偱敧乑婡埲忋丄廫寧擇廫嶰擔偐傜擇廫榋擔偵偐偗偰偺儗僀僥榩奀愴乮擔杮柤丒斾搰壂奀愴乯偱偼堦屲乑婡丄偦傟偧傟寕捘偟偨乽僿儖僉儍僢僩乿愴摤旘峴戉偩偑丄偦偺拞偵偼奀孯戞堦埵偺僄乕僗丄儅僢僉儍儞儁儖戝嵅偺擇廫巐擔偵偍偗傞嬨婡寕捘傪娷傔偨丄戞15愴摤旘峴戉偺妶桇乮巐嶰婡寕捘乯偑摿昅偝傟傞丅

丂傾儊儕僇懁偺懝奞偼嬨乑婡丄僷僀儘僢僩偺愴巰榋巐恖偲偄偆丅

丂儗僀僥榩偵摓拝偟偨儅僢僇乕僒乕彨孯偺棪偄傞恑峌孯偵偨偄偟丄擔杮傕乬彿崋乭嶌愴傪廫寧廫敧擔偵敪摦偟偰丄孖揷寬抝拞彨偺棪偄傞戞1丄戞2晹戉偲丄惣懞徦帯拞彨偺戞3晹戉傪傕偭偰懳峈偟偨丅

丂擇廫屲擔偵偼僗儕僈僆奀嫭丄僒儅乕儖壂丄僄儞僈僲枽壂側偳偱奀嬻愴偑峴傢傟丄擔杮偼僩儔偺巕偺愴娡乽晲憼乿傪俿俛俥乽傾儁儞僕儍乕乿丄俽俛2俠乽僿儖僟僀僶乕乿側偳偺棆敋寕偵傛偭偰幐偄丄偦偺傎偐愴娡擇惽丄弰梞娡嶰惽丄嬻曣乽悙掃乿乽愮戙揷乿乽悙朠乿乽愮嵨乿傕寕捑偝傟偨丅

丂傾儊儕僇偺懝奞偼嬻曣乽僾儕儞僗僩儞乿乽僈儞價傾儁僀乿丄弰梞娡丄嬱拃娡奺嶰惽偑捑傔傜傟丄嬻曣屲惽偑壩嵭傪婲偟偨偑丄摨擔丄僗僾儗僀僌彮彨偺棪偄傞戞7娡戉強懏偺岇塹嬻曣孮偵弶傔偰恄晽摿暿峌寕戉偑懱摉傝撍擖偟丄嬻曣乽僒儞儘乕乿偼捑杤丄乽僒儞僈儌儞乿乽僗儚僯乕乿乽僒儞僥傿乿乽儂儚僀僩僾儗乕儞僘乿乽僇儕僯儞儁僀乿乽僉僢僇儞儁僀乿側偳偑戝偒側懝彎傪庴偗偨丅

丂側偍偙偺擔丄孖揷娡戉偑晽慜偺摂偺戞7娡戉傪丄僒儞儀儖僫儖僨傿乕僲奀嫭偵悺慜傑偱捛偄偮傔側偑傜斀揮偟偰摝偟偰偟傑偭偨偙偲偼丄偄傑偩偵撲偲偝傟偰偄傞偑丄偍偦傜偔攕惃傪偳偆偡傞偙偲傕偱偒偢丄忣惃偺偮偐傔側偄傑傑懝幐偺忋偵懝幐傪廳偹傞偙偲傪旔偗偨偐傜偱偼側偐傠偆偐丅 |

擔杮奀孯偺僩儔偺巕愴娡俬晲憼乿偼丄

暷孯偺棆敋寕傪梺傃偰僔僽儎儞奀偵偦偺巔傪徚偟偨

|

|

|

12 嵟怴儗乕僟乕 懳 敧偮栚僂僫僊 top

丂擔杮偺婡摦晹戉偲峲嬻暫椡偼丄儗僀僥榩奀愴乮斾搰壂奀愴丄乬彿崋乭嶌愴乯偱傎偲傫偳夡柵偟偰偟傑偭偨丅

丂懢暯梞偺惂嬻尃傪姰慡偵庤拞偵偟偨暷孯偼丄偙偺偁偲丄廫堦寧擇廫巐擔偐傜偺俛29挻廳敋偵傛傞搶嫗嬻廝丄堦嬨巐屲擭擇寧廫榋擔偺棸墿搰忋棨嶌愴丄巐寧堦擔偺壂撽忋棨嶌愴丄幍寧廫擔偐傜偺擔杮杮搚峌寕偲偨偨傒偐偗偰丄偮偄偵擔杮傪柍忦審崀暁偵捛偄崬傓偺偩偑丄偙偙偱偼僌儔儅儞俥6俥乽僿儖僉儍僢僩乿偵娭偡傞僄僺僜乕僪偩偗傪宖偘偰偍偔丅

丂壂撽傊偺忋棨嶌愴偵偁偨偭偰丄櫵戝側検偺娡朇幩寕偲嬻曣婡偵傛傞抧忋峌寕偑峴傢傟偨偙偲偼丄傛偔抦傜傟偰偄傞丅

丂偙偺嬻曣婡偺拞偵偼丄懡偔偺俥6俥-5乽僿儖僉儍僢僩乿偑娷傑傟偰偍傝丄奜梼壓柺偺儔儞僠儍乕偵捿傞偟偨堦擇丒幍儈儕丒儘働僢僩抏奺嶰敪丄寁榋敪傪桳岠偵嬱巊偟偨丅

丂悈嵺偺恮抧偽偐傝偱側偔丄偦偺戝偒側娧揙椡傪棙梡偟偰嬱拃娡丄桝憲慏傕儘働僢僩峌寕偟丄捑杤偝偣偨偙偲傕偟偽偟偽偁傞丅

丂偦偺嬻懳抧偺埿椡偵丄擔杮孯偼嵟屻傑偱擸傑偝傟懕偗偨丅

丂傑偨壂撽愴慄偱丄儘僶乕僩丒儀儎乕僪彮嵅偺棪偄傞奀暫戉栭娫愴摤旘峴戉偼丄俥6俥-5俶乽僿儖僉儍僢僩乿偱寁嶰屲婡傪寕捘偟丄懢暯梞愴憟偵偍偗傞栭娫愴摤旘峴戉偲偟偰偺嵟崅婰榐傪偮偔偭偨丅

丂慜偵傕偪傚偭偲傆傟偨傛偆偵丄5俶宆偼栭愴偲偟偰偼嵟傕桪傟偰偍傝丄摉帪偺擔杮側偳偱偼摓掙偍傛傃傕偮偐側偄惛岻側儗乕僟乕憰抲傪旛偊偰偍傝丄擔杮婡傪埫傗傒偺拞偐傜偹傜偄寕偪偟偨丅

丂偦偺憰抲偲偄偆偺偼丄儗乕僟乕丒僗僐乕僾偵栚昗偑柧傞偄揰偲偟偰塮傞偲丄僷僀儘僢僩偼偦傟傪僗僐乕僾偺拞怱偵傕偭偰偔傞傛偆偵憖廲偟偰偄偔丅

丂偄傛偄傛栚昗偵嬤偯偗偽丄揰傕戝偒偔側傝丄偦偺捈宎偑堦掕偺戝偒偝埲忋偵側傞偲丄幩掱偵擖偭偨偙偲偑傢偐傞傛偆偵側偭偰偄偨丅

丂愴摤婡偱偁傞偐敋寕婡偱偁傞偐偼丄揰偺戝偒偝偵傛偭偰寛傔傜傟傞丅

丂嵟屻偺徠弨偼丄揋偺攔婥偺墛傪尒側偑傜偡傞偲堦憌惓妋偵側偭偨偑丄擔杮偵偲偭偰尒偊側偄揋婡偐傜幩寕偝傟傞偙偲偼丄傑偙偲偵偨傑傜側偄巚偄偩偭偨偙偲偩傠偆丅

丂偙偺傎偐傾儊儕僇偺戝宆婡傗拞丒彫宆婡偺堦晹偵偼丄屻曽偐傜峌寕偟偰偔傞揋婡傪抦傞偨傔偺寈曬儗乕僟乕偑旛偊偰偁傝丄俬俥俥乮揋枴曽幆暿憰抲乯側偳偼傎偲傫偳慡婡偵憰旛偝傟偰偄偨偺偱丄擔杮婡偵婏廝偝傟傞婋尟偼彮側偐偭偨丅

丂偙傟偵偨偄偟偰擔杮婡偑憰旛偟偰偄偨偺偼丄愴憟枛婜偵側偭偰挿攇傪棙梡偟偨敧栘傾儞僥僫偺儗乕僟乕偩偗偱丄傾儊儕僇偺挻抁攇偵傛傞儗乕僟乕偲偼寧偲僗僢億儞偺堘偄偑偁偭偨丅

丂儗乕僟乕偑懯栚偩偐傜丄擔杮偺栭娫愴摤婡戉僷僀儘僢僩偼丄栭栚偵岠偔偲偄偆敧偮栚僂僫僊傪傕傝傕傝怘傋丄拫偼崟娽嬀傪偐偗偰丄栭偺帇僇傾僢僾偵椡傪拲偄偱偄偨偑丄偦傟偱堦懱愴憟偵側傞傕偺偐偳偆偐丄崱峏偔偳偔偄偆昁梫傕側偄偩傠偆丅

13 峌寕栚昗偼岤栘旘峴応 top

丂榋寧擇廫堦擔傑偱栺堦擇廡娫偵傢偨偭偨壂撽嶌愴偱丄暷嬻曣婡摦晹戉偍傛傃奀暫戉婡偼敋抏堦枩嶰乑乑僩儞丄儘働僢杕抏敧枩榋乑乑乑敪傪搳壓丄擔杮婡傪嶰乑擇擇婡寕捘攋偟偨丅

丂摿峌弌寕偟偰偄偭偨愴娡乽戝榓乿傕巐寧幍擔丄撿嬨廈壂偱嬻曣婡偺廤拞峌寕傪偁傃丄寕捑偝傟偰偟傑偭偨丅

丂懢暯梞偺惂奀嬻尃偼傾儊儕僇偺庤偵婣偟偨偺偱偁傞丅

丂偙傟傛傝愭丄儃乕僀儞僌俛29偵傛傞搶嫗丄柤屆壆丄戝嶃丄攷懡側偳偺搒巗柍嵎暿敋寕偑峴傢傟偰偍傝丄偝傜偵棸墿搰忋棨嶌愴偵屇墳偟偰丄嬻曣婡摦晹戉偺僌儔儅儞俥6俥乽僿儖僉儍僢僩乿丄償僅乕僩俥4倀乽僐儖僙傾乿懡悢偑丄娭搶抧嬫偺旘峴応傗旘峴婡岺応傪廵敋寕偟偰偄偨丅

丂摿偵岤栘旘峴応偲拞搰旘峴婡偺晲憼岺応偼偦偺懳徾偱丄擇寧廫榋擔偵偼戞堦攇偐傜戞幍攇傑偱丄偺儀乕仜仜仜婡丄梻廫幍擔偍傛傃擇廫屲擔偵傕偺傋榋乑乑婡偑怤擖偟偰丄岤栘嬻愴摤戉偲嬻愴傪岎偊側偑傜奺抧偵廵寕偟偨丅

丂岤栘偺戞302峲嬻戉乮巌椷丒彫墍埨柤乮偍偧偺丒傗偡側乯戝嵅乯偵偼丄乽棆揹乿乽楇愴乿乽寧岝乿乮暋嵗栭娫愴摤婡乯丄乽嬧壨乿乮棨忋敋寕婡夵憿栭愴乯丄乽渁惎乿乮娡敋夵憿栭愴乯側偳栺敧乑婡偑丄掗搒杊嬻愴摤婡戉偲偟偰嵘傒傪偒偐偟偰偍傝丄摿偵乽棆揹乿偵傛傞俛29偺懝奞偼偐側傝偺傕偺偩偭偨丅

丂偦偺偨傔岤栘旘峴応偺愴摤婡傪偨偨偒丄嬻廝梫堳偺巑婥傪棊偝側偄傛偆偵偡傞偙偲偑丄傾儊儕僇偺怤峌愴摤婡戉偺廳梫側栚揑偩偭偨偺偱偁傞丅 |

乽僿儖僉儎僣僩乿偑擔杮杮搚偱峌寕偟偨抧嬫

|

14 嬻偺傾僟壴乽巼揹夵乿 top

丂戞302峲嬻戉偵偼旘峴挿丒嶳揷嬨幍榊彮嵅傪偼偠傔丄戞堦旘峴戉挿丒怷壀姲戝堁乮堦寧擇廫嶰擔偺嬻愴偱嵍庤庱傪幐偄丄埲屻媊庤偱搵忔乯丄愒徏掑柧拞堁偍傛傃廫嶰婜旘峴梊旛妛惗傜偺桬愴偑揱偊傜傟偰偄傞偑丄側偐偱傕晲摗嬥媊拞堁偼擇寧廫榋擔乮偁傞偄偼廫幍擔乯偺寎寕愴偱丄婱廳昳偺傛偆偵偍偄偰偁偭偨怴愴摤婡乽巼揹夵乿偵偲傃忔傝丄扨婡俥6俥乽僿儖僉儍僢僩乿堦擇婡偺曇戉拞偵偍偳傝偙傫偱丄奺堦寕偱巐婡傪寕捘偟偰偟傑偭偨丅

丂抧忋偱尒偰偄偨怷壀姲戝堁偼乽傑傞偱乬媨杮晲憼偺堦忔帥壓傝徏偺寛摤乭傪偟偺偽偣傞傕偺偑偁偭偨乿偲偄偭偰偄傞偑丄偙偺乽巼揹夵乿偙偦丄擔杮偑乽楇愴乿偺屻宲婡偲偟偰傕偭偲憗偔旛偊偰偍偔傋偒傕偺偱偁偭偨丅

丂傕偪傠傫乽巼揹夵乿偩偗偑堦擭憗偔懡悢偦傠偊傜傟偰偄偨偲偟偰傕丄戝惃傪偔偮偑偊偡偵偼帄傜側偐偭偨偩傠偆偟丄偦偺弌尰偑抶偐偭偨偲偄偭偰乽巼揹夵乿偺奐敪僠乕儉乮愳惣峲嬻婡乯傪愑傔傞偺傕娫堘偭偰偄傞丅

丂愑傔傜傟傞傋偒偼丄擔杮奀孯庱擼恮偺愴棯梡暫偺愘偝偲丄乬寙嶌乭乽楇愴乿偵偄偮傑偱傕屌幏偟偡偓丄師婜愴摤婡偺奐敪巜摫傪抶傜偣偨懹枬傇傝偩丅

丂偝偰丄偙偺乽巼揹夵乿偲丄惗巆傝儁僥儔儞丒僷僀儘僢僩傪廤傔偰丄尮揷幚戝嵅乮孯椷晹嶌愴壽峲嬻庡擟丄尰嶲媍堾媍堳乯傪巌椷偲偡傞戞343峲嬻戉偑巐崙偺徏嶳婎抧偵曇惉偝傟丄嶰寧廫嬨擔偺惣擔杮峲嬻峌寕傪傓偐偊寕偭偨丅

丂棧棨偟偨屲巐婡偺乽巼揹夵乿偼丄傾儊儕僇幃柍慄揹榖棙梡偺僠乕儉愴朄傪傕偭偰俥6俥丄俥4倀丄俽俛2俠偺孮傟偵挧傒丄愴摤婡巐敧丄娡敋巐偺寁屲擇婡傪寕捘偟偨丅

丂戞343峲嬻戉偺懝奞偼堦榋婡丄抧忋墛忋屲婡偩偭偨丅

丂僷儔僔儏乕僩扙弌偟偰戇曔偝傟偨堦嬨恖偺暷奀孯僷僀儘僢僩偼丄乽亀僓儞僟乕儃儖僩亁乮俹47偺偙偲乯偺傛偆側愴摤婡乮亀巼揹夵亁偺偙偲乯偑丄慺惏傜偟偄塣摦惈傪傕偭偰敆偭偰偔傞偽偐傝偱側偔丄変乆偑僛儘偵偨偄偟偰峴偭偨擇婡偐傜巐婡僠乕儉偺嬻愴傪挧傫偱偔傞偺偱丄柺偔傜偭偰偟傑偭偨丅

丂僷僀儘僢僩偺媄弍偼慡偔桪傟偰偄偨乿偲丄偙傕偛傕岅偭偰偄傞丅

丂偟偐偟丄徏嶳婎抧偩偗偺擔杮嵟嫮愴摤婡戉偱偼丄強慒丄慄崄壴壩偺傛偆側傕偺偱丄堦帪揑偵棴堸傪偝偘偨偵偲偳傑偭偨丅

15 擔杮杮搚偱嵟屻偺嬻愴 top

丂峴偔庤傪偝偊偓傞傕偺偑傎偲傫偳側偔側偭偨戞38婡摦晹戉乮俰丒俽丒儅僢働僀儞奀孯拞彨巜婗乯偺嬻曣堦巐惽偼丄幍寧偵擖偭偰丄擔杮嬤奀偐傜敀拫摪乆偲俥6俥丄俥4倀偺戝孮傪曻偭偰丄擔杮慡搚偵傢偨傞婡廵憒幩峌寕傪奐巒偟偨丅

丂傑偨棸墿搰偐傜傕丄棨孯愴摤婡俹51乽儉僗僞儞僌乿偑丄俛29傪墖岇偟側偑傜抧忋峌寕偵嶲壛偟偨丅

丂廔愴偺擔丄廫屲擔偺挬丄俥6俥乽僿儖僉儍僢僩乿榋婡偼丄寎寕偟偰偒偨戞302峲嬻戉偺旘峴戉挿丒怷壀戝堁偺棪偄傞乽棆揹乿巐婡丄乽楇愴乿敧婡偲岎愴丄巐婡傪寕捘偟偨偑堦婡傪幐偭偨丅

丂偙傟偑乽僿儖僉儍僢僩乿偺嵟屻偺擔杮偲偺嬻愴偱偁傝丄懢暯梞愴偵偍偗傞嵟屻偺愴摤偵側偭偨偺偱偁傞丅 |

B29偺墖岇偵妶桇偟偨棨孯愴摤婡P51乽儉僗僞儞僌乿偺曇戉

|

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏 |