|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

4 F6F「ヘルキヤツト」誕生

|

ミッドウェーの勝利に溜飲をさげた米海軍に、続いて嬉しい便りがもたらされた。

グラマン社に試作させていたXF6F-1が異例のスピードで完成し、六月二十六日、ゼルテン・A・ゴンパーズの操縦によって初飛行したからである。

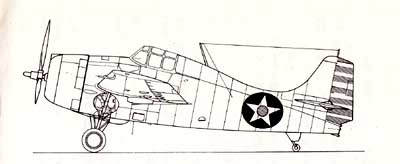

この機体は前にものべたように、一九三八年の新艦上戦闘機コンテストで、グラマン機がヴォート社のXF4Uに敗れながら、ヴォート機の非常に悪い離着艦性能ゆえに、急ぎ新構想で登場してきたものだった。

1 オーソドックスなXF6F-1 top

グラマンとしてもここ数年来、艦上戦闘機のリーダーシップをとってきたという誇りと、ライバル・メーカーに浮上してきたヴォートに負けたくないという意地で燃え上がっていたので、XF6Fの早期完成には、全社一丸となって当ってきたのである。

はじめヴォートのF4Uに敗れたグラマン機というのは単発でなく、双発のXF5F-1「スカイロケット」だった。

当時、世界的に流行し、ロッキードのXP38 (のちに制式となって山本五十六元帥機を撃墜した機体)

が陸軍の制式機に採用されようという情勢にあった双発戦闘機は、運動性は多少犠牲にしても、単発機の倍の馬力で高速とダッシュ力を得て、一撃離脱の効果をフルに発揮しようというのだ。

その中でもこのグラマンXF5F-1は、世界最初の双発単座艦上戦闘機として、またユニークな設計をもった機体として、ひときわ目だつ存在であった。

一九三九年六月に海軍から、原型G134(XF5F-1の社内呼称)一機の試作を命じられ、翌四〇年の三月に完成したが、胴体を極力小さくして機首が主翼の前縁より前に出ていないという、特殊なスタイルである。

胴体の表面抵抗を少なくし、左右のエンジンと、プロペラを中心線に近づけて運動性を良くしようという狙いで、上から見ると鋏を振り上げたザリガニを思わせる。

エンジンはライトR-1820-40の二一〇〇馬力二基で、翼幅は一二・八メートル、全長は九・八メートルと双発にしては非常に小さい。

武装は二三ミリ機関砲を二門、または一二・七ミリ機銃を四梃、機首に集めて、最高時速は高度四九〇〇メートルで七〇〇キロを出せるはずだった。

当時の世界の航空界では

「夢の重戦闘機実現!」

「最先端をゆくスカイロケット」

といって、注目されたものである。

ところが、実際にテストしてみると(四月一日に初飛行)、空冷星型エンジンを無雜作に並べたことと、胴体の抵抗が意外に大きく、最高時速は海面でやっと六〇〇キロを上回った程度だった。

また、短い胴体では、いろいろな装置をいれることができず、苦心の新機軸もカラ回りに終った。

結果がよければ、太平洋における日本爆撃機阻止の一大戦力と考えていた海軍も、一機試作しただけでキャンセルし、ヴォートF4Uに軍配を上げたのである。

なおグラマン社は、これを前車輪つきの三輪式にあらため、XP-50として陸軍に提出したが、一九四一年五月十四日の初飛行に失敗し、破損した。

XF5F-1もその後、胴体を伸ばして鼻先を主翼前縁より前に出すなどの改修をほどこしたが、ついに物にならなかった。

このような経緯もあって、競争相手ヴォート機の伸び悩みの穴を埋めるべく設計を急いだXF6F-1は、F4F「ワイルドキャット」を一回り大きくして、大馬力エンジンを装着した単発単座戦闘機という、ごくオーソドックスな型式になっていた。 |

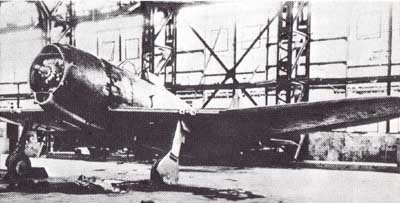

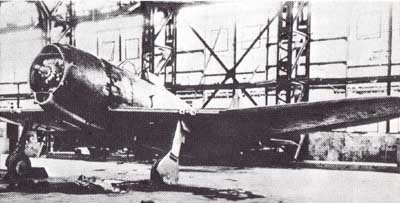

「夢の重戦闘機実現!」と世界の注目をあつめた

グラマンXF5F-1双発スカイロケットだったが……

米海軍はグラマンをしりぞけヴォートF4Uに軍配をあげた

|

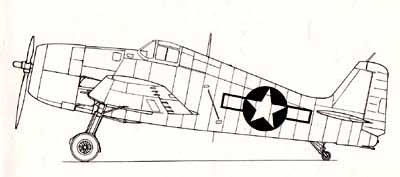

しかし原型から最終一万二〇〇〇機以上の生産まで、外観がほとんど変っていないのは、本機の基本設計がいかにすぐれていたかを物語る。

F4Fの開発で大いに辛酸をなめた経験が、F6Fに最初から生かされたからである。

設計開始からほぼ一年という、普通の約半分の短期間で初飛行に持ち込んだのも、あながち開発途上で太平洋戦争の勃発があったからばかりではない。

2 初飛行前に量産の命令 top

米海軍当局は、XF6F-1のすぐれていることを開発中に認め、時あたかも太平洋反攻作戦準備中であったので、まだ初飛行もしていない五月二十三日、「F6F-3を至急、量産せよ」と発令したのだった。

戦時中であるから、まだ飛んでもいないのに生産するように命令するのはめずらしいことではないが、今後の主力戦闘機とするものにたいしてだから大英断というべきで、いかに海軍がこれに期待していたかがわかるだろう。

F6F-3というのは、

XF6F-1がライトR-2600-16「ダブルワスプ」の一七〇〇馬力エンジンをつけた試作一号機、

XF6F-2が同じくライトR-2600-15のターボ過給器(注)付のエンジンをつけた試作二号機、

XF6F-3がプラット・アンド・ホイットニーR12800-10「ダブルワスプ」の二〇〇〇馬力エンジンをつけて試作三号機となる予定だった。(注=空気の稀薄な数千メートル以上の高空で、濃い空気をシリンダーに送り込んで馬力低下を防ぐ装置)

しかし海軍は、この3型に白羽の矢をたて、現物がまだないのに、早くもXをとってしまったのである。

このところ飛躍的に進歩したエンジンではあっても、戦闘機用二〇〇〇馬力級エンジンは実用化されたばかりだった。

中でも、プラット・アンド・ホイットニー空冷星型複列一八気筒のR-2800系「ダブルワスプ」は最も好評で、陸軍のリパブリックP47「ザンダーボルト」や双発のノースロップP61「ブラックウィドー」、海軍のヴォートF4U「コルセア」各戦闘機に装着され、テスト中か、量産に入ったところである。

そのため生産が追いつかず、グラマン用のR-2800-10は試作一号機に間に合わなかった。

それでとりあえず、ライトR-2600エンジンをつけて初飛行したわけである。

その結果は、やはり馬力不足がたたって、予定性能を発揮することができなかったが、二〇〇〇馬力をつけさえすれば、満足すべきものになることは明らかだった。 |

「零戦」をしのぐための上昇力とスピードがF6F-3に要求された。左上はグラマンF6F-3用のプラット・アンド・ホイットニーR-2800-10W「ダブルワスプ」エンジン

|

さらに丁度この頃、ミッドウェー海戦に参加したJ・S・サッチ少佐をはじめ、歴戦の海軍パイロットから戦訓をききだそうとパールハーバーへ飛んでいたレオン・A・スワーブル社長(グラマンは会長)が帰ってきて、裏付け報告した。

「ゼロセン(当時アメリカでもこう発音していた)に勝つためには、よりよい上昇力とスピードがなければむずかしい、とエースたちが強調していた。

火力は一二・七ミリ四〜六梃でも、彼らの防御が甘いので十分だそうだ。

とにかくプラット・アンド・ホイットニーをつけたF6F-3を、一刻も早く飛ばさなければならない」

3 不格好だが頑丈な機体 top

機体の改修をおえた七月半ば頃、待望のプラット・アンド・ホイットニーR-2800-10エンジンの用意が整ったので、XF6F-1のライト・エンジンを外してこれに付け替え、XF6F-3と呼んだ。 |

|

これが量産型F6Fの原型である。

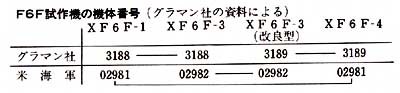

この機体(もとの試作一号機)は一九四三年三月になって、R-2800-27の二速エンジンを付け、XF6F-4として引き渡されている。

(試作二号機も、のちにプラット・アンド・ホイットニーR-2800-21ターボ過給器つきのエンジンに付け替えたりしたが思わしくなく、結局F6F-3に改造された)

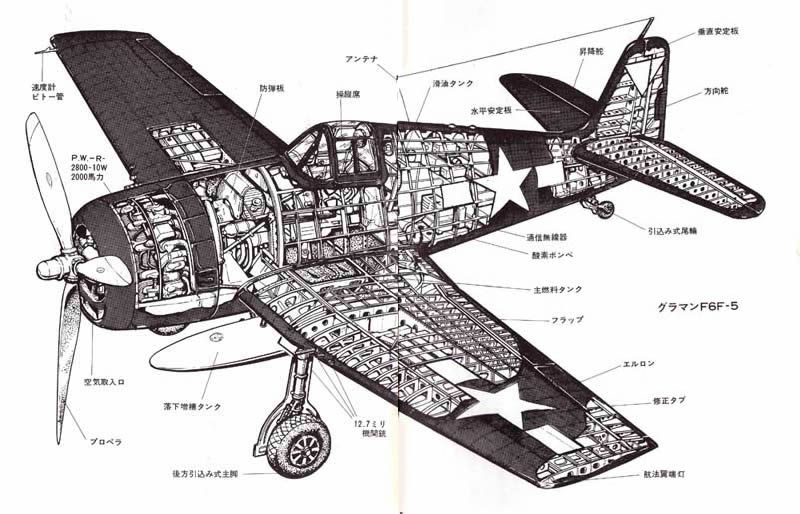

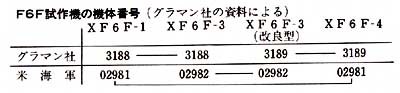

なおこのエンジンの交換が、これまで誤り伝えられ、混乱を招いているので、1、3、4各型にたいするグラマン社および米海軍の固有機体番号の違いを示しておく。

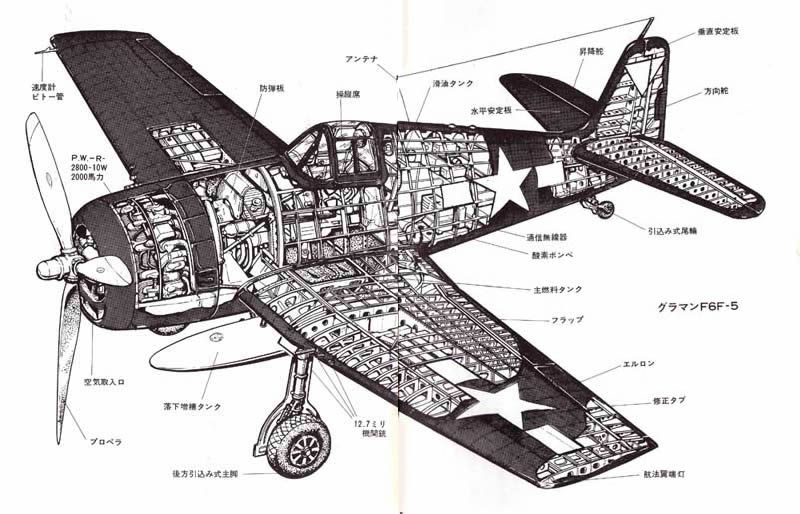

とにかく、空冷星型複列一八気筒二〇〇〇馬力エンジンはかなり大型で、直径が一・三五メートル、乾燥重量も約一トンある。

F4F「ワイルドキャット」で用いていた一二〇〇馬力(複列一四気筒)は直径一・二メートルで、乾燥重量は〇・六トンぐらいだった。

日本では中島「ハ45」(海軍名「誉(ほまれ)」)離昇出力二〇〇〇馬力が、ようやくテストに入った段階だった。

このエンジンの下にオイル冷却器ダクト、その左右に過給器空気取入口を設けて、一体のカウリング(エンジンカバー)で包んでいるから、機首から胴体にかけてかなり太い線となり、少しでも細くしぼろうとする日本の設計とは、極めて対照的である。

また、主翼も縦横比の小さい角ばった、つまりF4Fと変らない型式にしたため、スマートさに欠けている。

しかし、構造は許容量をはるかに上回る丈夫さで、たとえば「零戦」が時速七〇〇キロを越えるダイプ(急降下)を行うと、翼面にシワが発生して危険状態に陥るとしても、F6Fは時速八〇〇キロを越えてもびくともしないという安定感があった。

そこで一撃離脱戦法を、何のためらいもなく行うことができた。

また荒っぽい着艦を行っても、まず脚が折れるという心配はなかった。

あとでふれることであるが、F6F「ヘルキャット」の運動性は、「零戦」との空戦の結果、「やや劣った」と日米両軍ともに認めている。

これについて、日本のかっての設計者、あるいは航空評論家は、

「『零戦』の倍以上の重量では劣るのが当然で、一キロでも重量を減らそうとする日本にくらべて、その大まかさは救いがたい」

とけなす。しかしこのことは逆に、

「『零戦』の二倍近い重さの『ヘルキャット』でさえ、やや劣る程度の運動性なのだから、じっくりと神経を注いで造れば、同等あるいはそれ以上のものになる」

といった可能性を秘めていた。

これを仮定としてでなく、真実としてグラマンは回答した。

後継機F8F「ベアキャット」がそれである。

それはさておき、主翼の後方折りたたみ機構は、F4Fのそれを踏襲したが、三本桁主翼のおかげで、油圧作動を可能にした。

もちろん人力でも行えるが、作業員の手がたりないとき、機上から折りたたんだり拡げたりの操作ができることは、スピーディーな空母作戦上、都合が良かった。

重量を減らすことに重点をおいた日本機には、とてもつけてもらえない装置であった。

この折りたたまれる外翼の折りたたみ点近くに、一二・七ミリ機銃が両翼に三挺ずつ、計六挺装備された。

これは命中率のよいことで定評のあるコルト・ブローニングMG53で、一挺あたり最大四〇〇発の弾丸が携行された。

初速は毎秒七六二メートルで普通だが、弾丸は直進して威力があった。

日本海軍で使用した三式一三・二ミリ機銃は、このコルト・ブローニングのコピーだった。

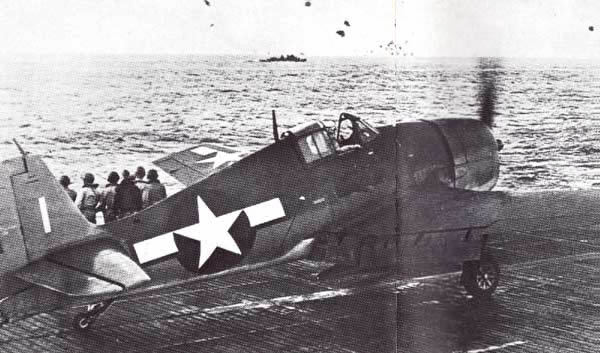

|

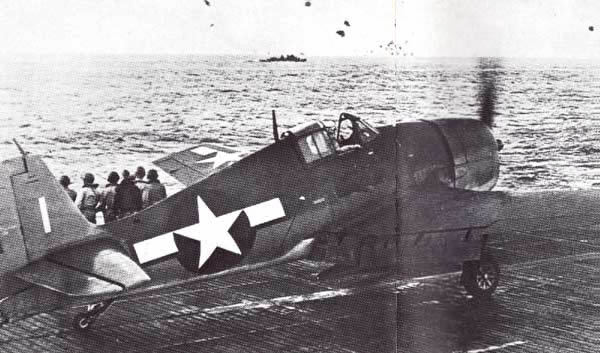

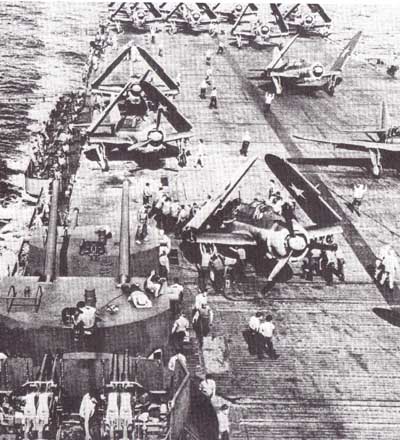

空母から出撃直前の「ヘルキャット」

|

5 でっかいことは良いことだった top

モノコック胴体(ジュラルミン外皮とフレームだけからなる張殼構造の胴体)も主翼に比例してかなり大きく、丈が高かった。

これはXF5F-1で経験したとおり、小さな胴体だから抵抗が少ないのではなく、たとえ大きくとも合理的でありさえすれば、抵抗はそれほど大きくはならないという教訓に基くものである。

全長は一〇・二メートル、全高は四・九メートルあり、単発の艦上戦闘機としては世界最大のものだったが、それだけ余裕と収容力があり、操縦席を高い位置にして離着艦時の視界をよくできるという利点があった。

当時の単発飛行機は、P39を除いてみな尾輪式降着装置だったから、離着陸(艦)のときは機首をぐっと上げて、バイロットの前方下視外をひどく妨げた。

特に高速機の場合、大馬力エンジンをつけて機首が長くなると、前方が全く見えなくなり、左右からやや斜前方を首を曲げ伸ばして見て、着陸(艦)を行うというむずかしさがあった。

そのために、ヴォートF4Uが、素晴らしい高速と攻撃力を持ちながら、広い飛行場で用いる陸上用ならいいが、狭い飛行甲板から発着する艦上用では前方視界が悪くてどうにもならず、グラマンF6Fにお鉢が回ってきたというわけである。

F6Fに乗った海軍および海兵隊のパイロットたちは、その視界、特に離着艦時の前下方視界について、「エクセレント!」(完全無欠だ)といっている。

丈の高い胴体の上部にあたかも望楼のように突き出したコックピット(操縦席)から見下すのだから、まさに当然のことだろう。

胴体のやや細い日本海軍の「紫電改」も、その前下方視界の良さはF6F「ヘルキャット」に勝るとも劣らないもので、写真をみればよくわかるはずである。

胴体内の主翼桁間に設けられた燃料タンクのほかに、そのすぐうしろの操縦席下にも予備燃料タンク(やはり防漏式)がある。

全部あわせると九〇〇リットルとなり、さらに胴体下に取付ける落下増槽(五六〇リットル)も使用すると、F6F-3の航続距離は最大二八八〇キロにおよぶ。

これは「零戦」11型の最大三五〇〇キロ、21型の三一一○キロには劣るが、「零戦」52型の一九二〇キロよりはるかに長かった。

「零戦」の最大特徴のようにいわれた“アシの長さ”は、モデルチェンジによって大幅にダウンしたが、グラマンでは逆にアップしているのである。 |

前下方視界の良さは「ヘルキャット」にも劣らない日本の「紫電改」

零式艦上戦闘機52型。

モデルチェンジによってアシの長さが大幅にダウンした

|

“でかぶつ”といわれながらも、運動性さえ失わなければ“でっかいことは良いこと”で、F6F「ヘルキャッ卜」はその名に恥じず、四五〇キロ爆弾一個ずつを両翼下に吊るすことができた。

合計九〇〇キロの爆弾なら、日本の重爆撃機なみの爆弾搭載量である。

また、八〇〇キロ級の魚雷一本をかかえての艦船攻撃も可能に設計されていた。

6 新工場建設より早く量産機完成 top

すでに量産が決定しているとはいえ、グラマンとしては、XF6F-3の実用テストを一刻も早く行ってXをとり、量産型原型に決めておかなければならない。

その初飛行は、XF6F-1が飛んでからわずか1ヵ月後の七月三十日で、二〇〇〇馬力エンジンのおかげで推測どおり、ほぼ満足な状態になった。

運動性だけは「零戦」に劣っているかもしれないが、あとは互角かそれ以上の性能を発揮している。

改修は主脚カバーを造り直し、プロペラをカーチスの電気式可変ピッチからハミルトンのスタンダード油圧式可変ピッチに換えるとともに、中心のスピンナー・キャップを取り去ったという程度で、かえってスマートになった。

これは、F4Fの大型化という基本設計が、大改修を必要としない堅実さをもっていたからにほかならない。

「ヘルキャット」と正式に命名されたF6F-3は、ただちに量産態勢に入ったが、ペスペイジ工場は当時、アメリカのガダルカナル作戦に必要なF4F「ワイルドキャット」を戦時特急生産中だった。

ピーク時は日産二三機におよんだ。

このため八月、急いで「ヘルキャット」用の新工場を新築することになったが、必要とする鉄鋼の配給を受けるのに手間がかかった。

そこで、レオン・A・スワーブル社長みずから、ニューヨークのセカンド・アペニューに出向いて、高架線建設用の鋼材を買いつけて鉄道で運んだのである。

こうして最初の製作用具は十月にすえつけられたが、F6F-3「ヘルキャット」は工場がまだ建設中なのに、組立ラインから飛行場に運ばれていくという離れ技を演じた。

なお、本工場の「ワイルドキャット」の片すみで製作していた「ヘルキャット」の量産一号機は、十月四日にテスト飛行をしており、一九四二年末までには合計一〇機が完成している。

これらの量産型「ヘルキャット」は、ある種の昇降舵(だ)の振動以外には重大な欠点をみせずに、引き渡しへの段階をふんでいった。

が、十一月に行われた、着艦フックを機尾からひきだす着艦制動テストで問題がおき、翌月には後部胴体の欠陥が発見されてしまった。

そこで胴体の補強が急いで行われ、一九四二年末までにそれをおえて、今度はテストを完全にパスすることができた。

やはり名機たるものは、たとえ欠点が見い出されても、その修復を早期に解決できる、自在性を備えているものなのである。

これはノースアメリカンP51「ムスタング」にしても、また「零戦」にしてもそうであった。

9 「零戦」対「ヘルキャット」 top

F6F-3「ヘルキャット」と「零戦」52型の性能を比較してみよう。

「零戦」52型が時速五六五キロにたいして、「ヘルキャット」は五九四キロと、約三〇キロ速い。

わずか三〇キロではあるが、空戦で有利な体勢にするためには、極めて貴重な速度差である。

モデルチェンジ前の「零戦」21型と「ワイルドキャット」は五三三キロと五三一キロで、ほとんど差はない。

エンジンの出力からいえば、グラマンはF4FからF6Fへのモデルチェンジで、一二〇〇馬力から二〇〇〇馬力と八〇〇馬力もアップした。

これは、開戦時から一九四四年までの三年間にである。

一方、「零戦」は一九四〇年(昭和十五年)夏から終戦までの五年間に、11型の九五〇馬力から52型の一二二〇馬力へ、わずか一八〇馬力のアップである。

こうしてみると、八〇〇馬力マイナス一八〇馬力、すなわち六二〇馬力の差が時速三〇キロとは、いかにも効率が悪い。

このアメリカ式の力で押しまくる強引なやり方は、柔の手法により、極めて少ない力で、大きな効率をあげようとする日本式からみると、およそバカバカしく思えるであろう。

しかしこの大きな馬力差によって、アメリカはより優れたポイントを多くかせいだ。

まず搭載量(燃料を主とする)、次に火力(一二・七ミリ機銃六挺)、防御力(計九八キロの防弾鋼板)、そして強化構造……。

「二〇〇〇馬力をつけながら、この程度のスピードでは凡作だ」

「艦上戦闘機としては重量過大だ」という日本側の批評はうるさいが、なにしろ超スピードの開発と実戦参加の機体であるし、日本的設計思想とは相反する理念に立ってのものだから、そうなったのも当然であろう。

しかし「零戦」の後継機「烈風」の大きさが、「ヘルキャット」とほぼ同じになったのにたいして、F6F 「ヘルキャット」の後継機F8F「ベアキャット」が、逆に小さくされたのは、なんと皮肉なことだろうか。

開発の時期から考えると、「零戦」52型が一九四三年夏の原型完成なのにたいし、F6F-3はそれより一年も早い一九四二年夏であった。

また「烈風」のそれは一九四四年舂で、XF8F-1も同年初夏である。

ところが、「烈風」の試作命令が出されたのは一九四二年の春で、開発に二年かかったのだ。

F8Fの場合は、開発に要した時間がわずか九ヵ月であるというのに。 |

「ヘルキャット」のパイロッ卜から戦訓をきく

グラマン会長(左)とスワーブル社長(右)

「零戦」の後継機「烈風」

日本での開発に2年もかかり、実戦には間に合わなかった

|

それはともかく、戦闘機にとって大切な上昇力はどうだったか。

F4F「ワイルドキャット」の海面上昇率が毎分八八〇メートルであったのにくらべ、F6F「ヘルキャット」は毎分九一五メートルにアップされている。

「零戦」52型は、海面上昇率は毎分約一〇〇〇メートルだ。

つまり、低空における上昇力は、「零戦」が勝っているが、五〇〇〇メートルあたりにおけるそれは、エンジンの違いによりF6Fの方が良くなる。

そのことからアメリカのパイロットは、低空で空戦に入ると格闘域を中高度に引上げるように努力した。

実用上昇限度というのは、飛行機がまだ上昇する能力はあっても、それ以上はエンジンの馬力が低下して、時間がかかりすぎる状態となる高度をいうが、「零戦」52型が一万一七四〇メートルにたいし、F6Fは一万一五三〇メートルとほぼ同じである。

まずこの高度で巡航飛行をしたり、空戦したりすることはなく、五〇〇〇メートル付近におけるエンジンの能力を、最高度に発揮させることが、アメリカを優位におくカギとされた。

こうしてF6F「ヘルキャット」にたいする米海軍、およびグラマン社の努力は着々と実をむすび、生産も順調に伸びて、一九四三年(昭和十八年)末には主力戦闘機の座に収まることになるのだ。

top

**************************************** |