|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

8 朝鮮戦争とグラマン

グラマン社の戦時生産のピークは、ペスペイジ工場でF6F-3「ヘルキャット」を集中的に造っていた一九四三年(昭和十八年)の八月で、月産六五八機に達していたが、その後F8Fなどの開発に重点がおかれ、特急生産はブレーキがかけられた。

1 軍と航空機会社が一体となって top

月産六五八機というのは、アメリカの当時の月産総機数の約一二分の一にあたり、日本の月産機数の三分の一というかなりの数である。

ちなみに、一九四四年における、アメリカの年産機数約九万機にたいして、日本は二万五〇〇〇機ほどだった。

しかしその内容は大いに違っていて、日本が中・小型機ばかりだったのにたいし、アメリカはB24、B29などの大型機を多数含んでおり、航空戦力はまさに雲泥の差があった。

一九四四年末には、グラマン社の従業員総数は二万一六○七人に達した。

このころ日本では、中島、三菱の大メーカーで、従業員数は一五万人前後といわれているが、技能者といえばごくわずかで、ほとんどが三年未満の経験者あるいは徴用工、女子挺身隊、動員学徒らであった。

ところが、グラマン社の動員工は、メカニックについての経験者がほとんどで(アメリカ全体の航空機会社がそうであるが)、飛行機にたいする知識と技術は、はるかに上だったのである。

戦争後半になると、日本機は一機種の中でそれぞれ性能が違い、編隊を組むのもむずかしくなったが、アメリカ機はどれをとってもカタログ・デークどおりの性能が出せたといわれるのも、こうした事情によるといえよう。

ペスベイジの工場も第四、第五工場が増築され、滑走路は幅広く、そして延長された。

日産二〇機のF6F「ヘルキャット」が、工場から次々に送り出されていくと、すぐテスト飛行が行われ、パスしたものから海軍基地へ引き渡されていく。

日本の中島、三菱で見られた光景とよく似ているが、テスト期間の大きく違うことは、前のような理由から明らかなところであろう。

アリューシャンで捕獲した、「零戦」21型を、米海軍およびグラマン社が徹底的に調査分析して、既製のF6Fに活をいれ、新開発のF8Fを真の傑作機に仕立てあげたことは、軍と民間航空会社の、緊密な協力一致ぶりを物語っている。

ドイツの場合、航空省は民間人の前にいばりちらし、情実の巣となりはてて、あたら世界一流航空機の発達と生産を阻害したといわれるが、戦時生産で一番大切なのは、経験の浅い軍人が、重要なポストを占めて独走する傾向があるのを、いかにコントロールするかということである。

日本海軍の民間航空会社にたいする指導と連係動作は、決してアメリカ、イギリスに劣るものではなかった。

それだからこそ、大きなハンディキャップを背負いながら、よく広大な太平洋戦線を駆使するに、十分な航空戦力を保持できたのだ。

しかし、米海軍と民間航空機会社の関係はもっと緊密なものがあり、メリーランド州のパタクセント・リバー海軍テスト・センター(ワシントン州コロンビア区に隣接)に、当時の海軍航空機メーカーであるグラマン、ヴォート、ノースロップ、グッドイヤー、ダグラス、カーチス、ユナイテッド・エアクラフトなどから、新型機が続々持ち込まれて、海軍の音頭とりで合同戦闘機協議会を随時開くまでになっていたのである。

もちろん集められた戦闘機で、模擬空戦を演じたり、互いに乗換てテストしあうということが行われ、戦争目的のためには国内のライバルを超越し、ひとつになって敵にぶっかるという、協調精神が貫かれた。

ヨーロッパ戦線、太平洋戦線で捕獲したドイツ機、イタリア機、日本機が次々とパタクセント・リバーのテスト・センターに集められ、性能テストが行われた。

メッサーシュミットMe109もさることながら、最も人気を集めていた“特別招待客”は、「零戦」52型であった。

2 テスト基地での「零戦」とF8F top

ライトラィールドにおける「零戦」21型テストのあと、一九四二年十月、中国南部の放棄された飛行場に不時着中破した「零戦」21型を、シェンノートの“ブライング・タイガース”義勇軍が発見、ガーハード・ニューマン曹長(のちのGE副社長)の見事な腕で復旧させ、危険をおかして桂林基地にはこんだのち、アメリカヘ送られている。

これは「EB-2」と名付けられたが、アリューシャン・ゼロであらかたのテストを終えた後だったので、ライト・フィールドではほとんどテストされず、カーチス・ライト社へ研究材料として供与された。

その後(一九四三年)、ニューギニアで壊れた「零戦」32型(アメリカ側呼称「バンプ」)二機を捕獲し、一機を完全な32型に組立てて「EB-201」と名付け、やはりライト・フィールドでテストしたが、これはパタクセント・リバー海軍テスト・センターにも回されている。

さらに一九四四年六月以降、サイパンで十数機の完全な「零戦」52型が手に入り、それらは「TAIC」の1から連番をつけられて、各テスト飛行場へ送られた(同じ頃、捕獲第一号の21型機は、アナコスチア川に墜落し、破壊してしまった)。 |

ニューギニアで発見された「零戦」32型

|

「TAIC5」はライトフィールドで、航空界の至宝チャールズ・リンドバーク大佐の入念なテストを受けた。

「零戦」としては、敵側とはいえ当代の多くの名パイロットを乗せ、彼らの「零戦」に関する談話や著述を残させているのであるから、飛行機冥利につきるといってもよいであろう。

パタクセント・リバーで、「零戦」52型とF6F、F4F、F4Uなどとの比較テスト、模擬空戦が熱心に行われているところへ、一九四四年十月、初飛行をおえてまもないF8F-1が到着した。

一九三五年以来、一〇年近く艦上戦闘機の座を独占し続けてきたグラマンであったが、F6F-6がたとえ六七〇キロの最高時速を、テストで出したとはいえ、「ヘルキャット」シリーズの延長では、いかにも二番せんじの感を免れない戦闘機の時流になっていたので、完全なモデル・チェンジであるF8F-1は、鮮烈な印象をあたえた。

早速F8F-1と「零戦」52型の比較テストが行われ、低速における運動性を除くあらゆる面で、優れていることがわかった。

続く模擬空戦でも、中高度(四〇〇〇メートル以上)になれば、まず負けることはなかった。

しかし、本来なら「紫電改」か「烈風」が相手をすべきところなのに、すでに旧式に属する「零戦」が務めたのだから当然であろう。

とは言っても、「零戦」を分析してえた成果に、グラマン社のスタッフはほっと肩の荷をおろした気分にひたっていた。

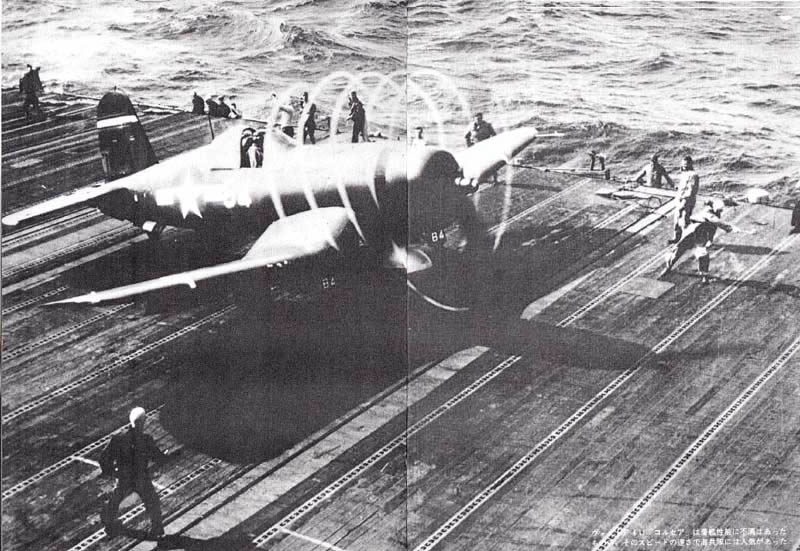

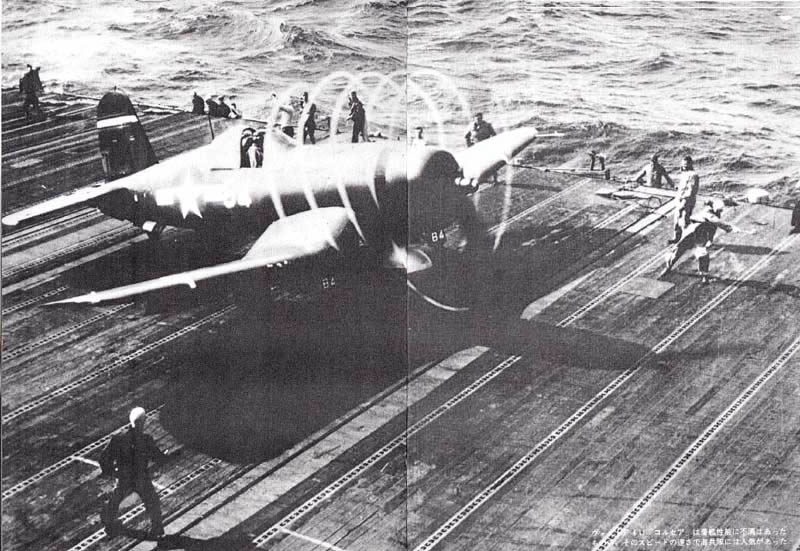

しかし量産命令が出されたといって、F8Fがただちに実戦部隊に投入されるものではなく、スピードに限界を感じてきたF6F「ヘルキャット」を助けるつなぎ役として、着艦性能を改善したヴォートF4U「コルセア」が、大きくクローズアップされてきたのである。

|

ヴォードF4U「コルセア」は着艦性能に不満はあったものの、そのスピードの速さで海兵隊には人気があった

|

3 海兵隊の人気者「コルセア」 top

この機体は前にもしばしばふれたように、離着艦性能がよくないため、海軍では第17戦闘飛行隊でしか採用されなかったが、陸上基地を主として使う海兵隊では人気があり、一九四三年二月のガダルカナル島ヘンダーソン基地進出から登場して、八月には八つの戦闘飛行隊はすべて「コルセア」に改編されている。

海兵隊パイロット(第121海兵隊戦闘飛行隊)のエース、J・フォス少佐(二六機撃墜)は、次のようにいっている。

「陸上用なら『コルセア』だ。レーサーとして通用するスピードは、ゼロの執拗な追尾を振り切ることができる。

特にスロットルを過大にふかして水噴射すると、大幅にスピードアップされ、体勢を入れ替えることもできた。

しかし最もよい攻撃法は、直上からのダイプ戦法である。

私は『コルセア』に無上の魅力を感じている」

この「コルセア」の着艦性能が改善されて、失速直前の安定もよくなったとあれば、アメリカ人好みの機体だけに、海軍における普及も早く、一九四四年四月の空母「ガンビアベイ」での実用テストに合格したあと、十二月には空母からの作戦を始めるまでになっていた。

F4U-1シリーズの量産は、ヴォート社で四一〇二機、グッドイヤー社で三八〇八機、ブリュースター社で七三五機、さらに一九四四年末からは4型シリーズが造られて、日本近海の米機動部隊空母から発進し、本土攻撃に多数参加している。

各型総計一万二六八一機が生産され、最終的には「ヘルキャット」よりわずかに多い。

|

グラマンF7F「タイガーキャット」は実戦に参加していれば、大きな威力を発揮していただろう

|

4 日本機を圧倒したキャッツ・トリオ top

F6FとF8Fの間には、当然F7Fというのが存在する。

これはF5F(前出)の失敗の教訓を生かして再設計された、やはり双発の単座艦上戦闘機である。

F5Fの方はグラマンの自主開発から始まったが、F7Fは海軍から試作機を発注(一九四一年六月三十日)された。

海軍が、艦戦としては大型(全幅一五・七メートル、全長一三・八メートル、全重量九・七トン)の本機に積極的となったのは、そのころ四万五〇〇〇トン級空母「ミッドウェー」(もちろん命名はあと)の建造案があったためで、将来を見越して対日戦用の強力万能機を考えていたわけだ。

グラマン社では、F5Fが奇をてらいすぎたので、これは普通のスマートな肩翼機(胴体の肩の部分に翼をつけた型式)とし、離着艦に容易な前脚つきの三車輪を採用した。

一九四三年十一月三日に初飛行したが、ライトR-2600-14の一八〇〇馬力2基では弱いことがわかり、F6FなみのR-2800-22W、二一○○馬力2基に付け替え、F7F-1「タイガーキャット」として量産されることになった。

しかし四万トン以下の空母にはどうしても無理なので、着艦フックなどの艦上機用装備を取り外し、海兵隊の陸上基地用に回されて訓練を始めていたが、実戦には参加せずに終戦をむかえている。

結局、夜戦型を含めた各型が、戦後の生産をあわせて三六〇機ほど造られただけだが、機首に一二・七ミリ機銃四梃、主翼つけ根に二〇ミリ機関砲四門という重武装は、もし太平洋戦線に間に合っていたら、大きな威力を発揮しただろう。

また爆弾を九〇〇キロ(あるいは魚雷一本)積めるため、あたかも日本の陸上攻撃機と同じ力強さで、それを投下したあとの空戦も、進んで行えることを考えると、侵攻戦闘機の夢が達せられた感がある。

「ヘルキャット」「タイガーキャット」「ペアキャット」のグラマン・キャッツ・トリオに押し寄せられては、質量ともに劣った日本機では、ちょっと手が出せなかったに違いない。

|

さすがグラマンの作と思わせる流麗なスタイルで空を飛ぶ、米軍最初の艦上対潜哨戒機AF「ガーディアン」

艦上攻撃(雷撃)機TBF「アベンジャー」の後継機として生まれた

|

戦闘機ばかりでなく、艦上攻撃(雷撃)機TBF「アベンジャー」の後継機を造る余裕もみせている。

戦艦「大和」「武蔵」をはじめ、多くの艦船を沈めて戦功のあった「アペンジャー」も、四四年のはじめ頃にはすでに旧式化してきたので、新しくXTB3F-1(乗員二人、プラット・アンド・ホイットニーR-2800、二〇〇〇馬力1基)の開発にとりかかった。

しかし発注されたのが一九四五年二月で、初飛行したのが終戦後の十二月とあっては、量産の必要もなくなり、艦上対潜哨戒機AF「ガーディアン」に衣がえされ、少数機が生産された。

原型はピストン・エンジンとプロペラをとってジェット・エンジンに付け替えれば、そのまま初期のジェット機として通りそうな流麗なスタイルをしていて、さすがグラマンの作と思わせるものがある。

なおAF「ガーディアン」は、米海軍初の対潛哨戒用なので、攻撃型のAF-2Sと捜索型のAF-2Wが、二機一組となって任務を遂行するようになっていた。

しかしこれでは不便であるから、のちに一機ですべての用途に使える、双発のS-2「トラッカー」を登場させている。

5 ロバート・テーラー大尉が工場訪問 top

一九四五年一月のある日、ベスペイジの工場は、緊張の中にもウキウキしたムードに満ちていた。

特に女性たちが、顔をほころばせていた。

「もうすぐボブがくるそうよ」

「うわァ、サインをもらおう」

ボブとは、ハリウッドの美男スター、ロバート・テーラーのことで、二年まえ海軍に応召、“戦う映画スター”として人気があった。

それにしても、彼がグラマンの工場を訪れるというのは、どういう理由によるのだろうか。

彼自身、「ぜひベスペイジヘ行って、量産されるところを見たい」といっていた通り、海軍大尉ボブ・テーラーは当時、航空隊で「ヘルキャット」の操縦教官を務めていたのである。

入隊の時すでに三〇歳を越していたので、実戦部隊には編入されず、「ワイルドキャット」をへて「ヘルキャット」の操縦を、新入りパイロットに訓練していたのだ。

俳優としての演技力があるうえに、生来の飛行機好きということから、教え方はうまく、天下の二枚目スターから手ほどきを受けるとあって、若手からの評判はよかった。

「ようこそボブ!」

「ボブ・テーラー、ご苦労さん」

の声にむかえられ、「ヘルキャット」工場を見てまわった彼は、工場の人々に感謝をこめていった。

「『ヘルキャット』は素晴らしい飛行機だ。

だからこそブランク中尉のような太平洋のヒーローを、何人も生み出せた。

工場のみなさんも勝利にむけて、一層いい仕事をしてほしい」

グラマン社従業員たちは、映画『哀愁』(原題名『ウォータールー・ブリッジ』)でみせたあの渋い役柄そのままの彼をそこに見い出したのだった。

なお翌年、復員して映画界に返り咲いたロバート・テーラーは、一九五一年に女優バーバラ・スタンウィックと離婚、五四年、ドイツ女優のアーシュラ・シースと再婚したが、肺ガンのため六九年六月八日に五七歳でこの世を去っている。

6 終戦で経営方針を転換 top

グラマン社にこのような彩(いろど)りをそえるうち、ヨーロッパでドイツが降伏し(五月八日)、太平洋戦線で沖縄が陥落した。

「あと一息だ、がんばろう!」を合言葉に、F6F-5の量産は急ピッチで進み、F7FとF8Fの量産態勢が整えられて軌道に乗出した。

おそらく多くの者は、

「今年一杯、戦いは続くだろう。日本が降伏するのは来春早々かな」

という考えに支配されていたに違いない。

ところが、密かに進められていた原爆作戦は、そうした予想を完全にくつがえしてしまった。

八月六日の広島、九日の長崎に投下された原爆は、日本の戦意を全く喪失させてしまい、十五日をもって無条件降伏へと追いやった。

アメリカ人にとって、これほど記念すべき、また心から祝うべき日はないのだが、軍需物質、特に兵器を量産しているところでは、戦争終結により需要がストップし、軍から先行きの発注がすべてキャンセルされてしまうので、予想外に早い終戦は、不安と恐慌をもたらした。

グラマン社もその例にもれず、まもなくF7F、F8Fの契約は大部分がキャンセルされ、その他の機種も大幅に減産しなければならなくなった。

そこでスワーブル社長はグラマン会長と相談し、思いきって二万二〇〇〇人の全従業員をいったん解雇し、改めて五〇〇〇人を採用しなおすという経営手術を断行した。

その結果、F7FとF8Fの両戦闘機を月産七五機にダウンして継続生産するとともに、G-21系民間水陸両用機の改良と、ジェット戦闘機の製作、誘導弾の研究を行って切り抜けることになった。

なお一九四一年十二月八日から、一九四五年八月十五日までの間に、グラマン社が米海軍に引き渡した飛行機は、一万七〇一三機に達している。

7 朝鮮戦争の花形ジェット戦闘機 top

見わたすかぎり焼野原となった東京、横浜、名古屋、大阪、そして原爆の犠牲となった広島、長崎を見たとき、敗戦のあわれさ、戦争のむなしさを感じない者はなかったはずである。

また、自由と協調の尊さを、つくづくと身にしみて悟ったはずだった。

それは敗戦国のみならず、戦勝国もひとしく思ったことであって、世界の平和もしばらくは保たれることと信じられた。

ところがわずか五年もたたないうちに、国際間の紛争が芽をふき、民族内の抗争に火をつけた。

アメリカ、イギリスを中心とする西欧自由圏(西側)諸国と、ソ連、中国を中心とする共産圏(東側)諸国との対立が、ヨーロッパではドイツ、アジアでは朝鮮で、民族を東と西、南と北にひきさいたのである。

特に朝鮮では、韓国軍と連合軍、北朝鮮軍と共産軍がそれぞれ連携して、朝鮮半島を舞台に、一九五〇年六月二十五日から限定局地戦争を始めたのだった。

その経過は改めて書くまでもないが、航空戦においてはジェット戦闘機の活躍という画期的な一面を見せてくれた。

なかでも軽量級のソ連製ミグ15戦闘機と、重装備のアメリカ製F86「セイバー」戦闘機のジェット機同士の空中戦は、いろいろな話題を提供した。

「ミグ15の出現は、太平洋戦争初期におけるゼロの驚異と似ていた」

「のちに『セイバー』が優位をたもったのは、その優れた操縦性とレーダー照準器およびGスーツ(耐G服)である」

などの評価はさておき、面白いのは、そのいずれもが戦後、ドイツから入手の後退翼資料をもとに設計された、

亜音速戦闘機であることだ。

優れていたドイツの航空技術は、戦勝の両国に同じ資料をあたえ、今度はそれによって戦わせるという、皮肉で味な真似を演ずることになったのである。

海軍の艦載機の活躍もめざましく、アメリカ、イギリス、オーストラリアなど国連軍側の空母は、日本の横須賀、佐世保、岩国を基地として朝鮮近海に出撃した。

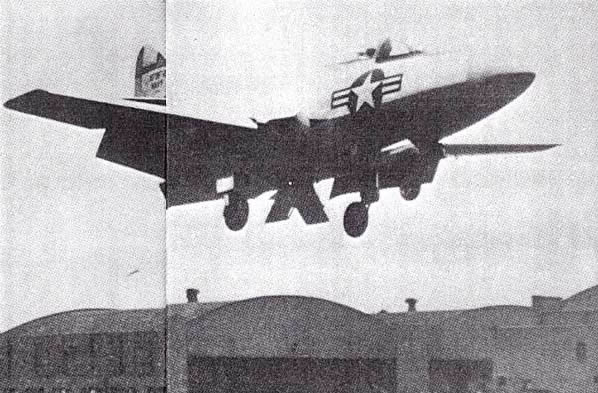

もちろん艦上戦闘機もジェット化されており、米空母(「フィリピンシー」など)上にずらりと並ぶのは、やはり“艦戦のグラマン”の作になるF9F「パンサー」であった。

|

グラマンXF9F-2「パンサー」艦上ジェット戦闘機

|

8 ジェット戦闘機「パンサー」開発 top

F8F「ペアキャット」が余りの傑作機であったため、グラマンのジェット機へのスタートが立ち遅れたといえないこともない。

副主任設計技師ディック・ハットンらのスタッフが、XF9Fジェット戦闘機のプランに手をつけたのは、一九四五年暮れといわれる。

すでにこのとき他社は、マクダネルがFD-1「ファントム」(現在の「ファントム」とは関係ない)の初飛行をすませ、ヴォートXF6U-1「パイレイト」、ノースアメリカンXFJ-1「フューリー」(「セイバー」の姉妹機)といった艦戦も試作中で、特急の開発が望まれていた。

しかし各社とも、強力な(といっても推力三トンくらいであるが)ジェット・エンジンが当時のアメリカで手に入らず、難航した。

そこでイギリスのロールス・ロイスの製作権取得や技術導入で、ようやく見通しがついたという、飛行機王国のアメリカにして、この悩みあるエピソードが残されている。

ロールス・ロイス「ニーン」エンジンをつけたXF9F-2の初飛行は、一九四七年十一月二十四日で、試作二号機、三号機にアメリカのJ33シリーズのエンジンをつけて、ついに採用となり、他をおさえて艦戦の座をまもった。

F9F-2は「パンサー(豹)」と名付けられ、直線翼の一見平凡な機体に見えるが、伝統の簡潔さと要領よさがマッチして、空母パイロッ卜の評判がよかった。

このエンジンは、J42-P-6で推力二・三トン、次のF9F-3はアリスンJ33-A-8の推力二・一トンで、合計四一八機が生産されて部隊配備になるとき、朝鮮戦争が始まったのである。

これらのF9F「パンサー」は早くも八月六日、空母「フィリピンシー」から出撃して朝鮮戦争の全期間を通じ、海空軍の主力となって活躍し、最高速度は一〇〇〇キロ未満ながら、ミグ15を十数機も撃墜している。

F9F-5は、一九四九年十二月二十一日に初飛行したエンジン強化型(J48-P-4、推力二・九トン)だが、次のF9F-6からは後退翼になるとともに、さらに強力なJ48-P-8の推力三・三トンが装着され、名前も「クーガー(アメリカ豹)」と改められた(一九五一年九月二十日初飛行)。

9 無人機として最後の出陣 top

すでに練習航空隊に回されて、第一線から身をひいていたはずのF6F「ヘルキャット」も、まだ活躍しているF4U「コルセア」とともに、少数が朝鮮戦争に参加した。

ただし普通の戦闘機としてではなくて、パイロットが乗らずにラジオ・コントロール(無線による遠隔管制)されて飛ぶ

“ドローン”( dron

=無人機)としてであった。

“ドローン”の開発に熱心だったアメリカは、戦前から無人標的機、標的誘導機、無線操縦爆撃機、無線操縦偵察機、無線操縦監視機などを次々と生産し、実用化しようと考えていた。 |

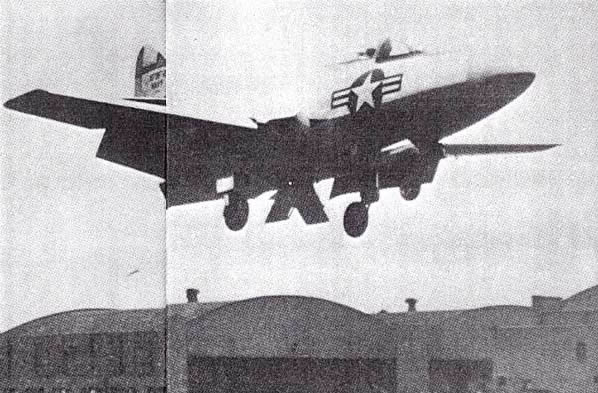

「ヘルキャット」に無線操縦装置をつけ、爆弾を装着した

ドローン(無人機)F6F-5Kは、初めアメリカの“カミカゼ”かと思われた

|

太平洋戦争ではついに使われなかったが、その後少数のF6F-5を“ドローン”に改造することが決まり、無線操縦装置をつけて爆弾を装着した無人機をF6F-5K、それを遠隔管制する誘導機をF6F-5D(あるいはダグラスBT2D「スカイレーダー」などを改造)として、実験を重ねていたのである。

その命中率はひじょうにたかく、日本の「神風特攻隊」(命中率二〇パーセント以下)の比ではなかったといわれる。

やはり無人なので、パイロットの恐怖感や挫折感などなく、しゃにむに日標に突っ込めるからであろう。

F6F-5KはF6F-5Dにコントロールされて空母から飛びたち、北朝鮮の陣地やトンネルの爆破に使用された。

共産軍も、初めは遠隔管制されているとは知らず、「アメリカも“カミカゼ特攻隊”を使い始めたのが」とびっくりした。

もちろん北朝鮮では、アメリカで“ドローン”の研究をしていることは知っていたが、それはミサイルであって、まさか「ヘルキャット」が飛びこんでくるとは思わなかったらしい。

むしろミッドウェー海戦で日本の重巡「三隅」の後部砲塔に体当りした、米海軍指揮官機の戦訓示よみがえってきたのではなかろうか。

10 “戦争の申し子”「ヘルキャット」 top

この朝鮮戦争における出陣をもって、F6F「ヘルキャット」の戦闘目的と使命は終った。

それが「コルセア」のように共産軍陣地の攻撃に使われることなく、少数の“ドローン”として用いられたことに“寂しい結末”を思う人がいるかもしれない。

しかし“ドローン”というのは、飛行機を用いる場合、どれでもできるというものではなく、安定性のあるしっかりした機体でなければならない。

この点で、「ヘルキャット」はうってつけだった。

また「コルセア」が、終戦頃から「ヘルキャット」に入れ替わって主力艦戦となり、朝鮮戦争でも活躍したことについて、「ヘルキャット」をひくく評価する人がいる。

これなどは、太平洋戦争の大事な時期に艦戦としてもたついていた「コルセア」にかわり、航空戦闘を一手に引受けて、戦争終結とともにパッと身をひいていった“太平洋戦争のための艦戦”であったことを忘れた言い草であろう。

アメリカで「ワイルドキャット」「ヘルキャット」のことを“iron work gang”と愛称していたが、まさに両機は戦争に勝つための“武器”であり、“戦争の申し子”であったといえよう。

top

****************************************

|