|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

3 「零戦」と対決して敗退

ドイツや日本の航空兵力が増強されていく中で、米海軍のあせりを柔らげたのは、グラマンのXF4F-2を改良した3型の短期完成だった。

それは開発命令からわずか三ヵ月後で、初飛行は日本の「零戦」より一ヵ月半早い、一九三九年二月十二日だった。

1 ものになったF4F-3 top

3型はXF4F-2の胴体(脚をふくむ)を残すだけで、主翼と尾翼は全く新設計のものとなり、翼面積は二一・五平方メートルから二四・一平方メートルと大きくなっている。

エンジンはプラット・アンド・ホイットニーのXR-1830-76「ツインワスプ」(二段二速過給器つき)一二〇〇馬力(離昇)で、2型とは較べ物にならないほどたくましくなった。

この戦闘機に「ワイルドキャット(山猫)」の名がつけられたのは一九四〇年十月一日のことだが、その後「ヘルキャット(化猫)」「ベアキャッ卜(熊猫)」「トムキャット(雄猫)」と続くキャット・シリーズの元祖となっていることから、その改良成功はまさに、“マタタビを与えられて生きかえったネコ”という表現がぴったりするであろう。

グラマン社と海軍による慎重なテス卜がすすめられ、原型の各部分に改修がほどこされたが、特に操縦舵面とカウリング(エンジン・カバー)部分の改良、および高空における冷却の解決に力がそそがれた。 |

ワイルドキャット「山猫」の名がはじめてつけられたF4F-3

|

九六式艦戦にみられるのと同じような背ビレも、この時つけられている。

またバージニアのラングレイ航空研究所では、実物大模型による風洞実験も行われた。

「操縦性はどうなったかね、ボブ」

「背ビレをつけてから、ぐんと良くなりましたよ。旋回半径も、F3Fよりは大きいが、思ったほどではありません」

「そうか。しかし複葉より操縦性が劣る分だけスピードで優れていなければならんが、スピード・テストではどのくらいでたかな」

「五三〇キロまでは確実です。陸上用のポーカー『ハリケーン』と同等ですよ」

「計算よりいいじゃないか。距離のほうは?」

「一四六〇キロで、燃料消費量をうまく調節すれば、もっとのびますよ」

テスト・パイロットのボブ・ホールに、矢つぎばやの質問をするグラマンの顔に安堵の色が浮び、本採用間違いなしの自信にあふれていた。

海軍のテストでは、最高時速は高度六三〇〇メートルで五三七キロを出しており、また着艦性能も満足すべきものだった。

こうしてテスト開始から半年後の八月八日、まず五四機の契約を取付けることに成功した。

その一号機は一九四〇年(昭和十五年)一一月に初飛行し、四一年末までに二八五機が引き渡されている。

はじめにのべたパールハーバー攻撃の時、エワ海兵隊基地で銃撃破壊されたF4Fも、実はこの3型だったのである。

2 大戦勃発でイギリスヘ急送 top

一九三九年九月三日、つまり制式機として採用されてからわずか一ヵ月後、ヨーロッパは第二次大戦に突入した。

アメリカ合衆国は、連合国を助けるための巨大な兵器庫の役割りを果すことになり、グラマン社もそれに応じて拡張を始めた。

工員の数も七〇〇人から一挙に二倍、三倍とぶやされていく。

戦わざるをえなくなったフランス海軍が、建造中の空母「ジョッフル」と「パンルヴェ」(ともに一万八〇〇〇トン)二隻に搭載する艦戦としてF4Fに目をつけ、開戦直後に一〇〇機を発注してきたり、イギリスからの契約ももくろまれたからである。

フラソスむけのものはG-36Aとよばれ、エンジンをライトR-1820-40「サイクロン」(一段二速過給器つき)二一〇〇馬力とし、無線などの装備や武装をフランス製にして、一九四〇年五月十一日に一号機が初飛行した。

ところがそれからまもなく、フランスはドイツに降伏してしまったので、G-36Aのうちの八一機がイギリスヘ振り向けられることになり、イギリス式装備にかえて「マートレット」の名で引き渡された。 |

フランスのために製造された「ワイルドキャット」はG-36Aと呼ばれた

G-36Aのうち81機はイギリスに振り向けられて「マートレット1」となった

|

このエンジンは、F4F-3の「ツインワスプ」よりもトラブルが少なく、取扱いも簡単だった。

そこで、米海軍は、「サイクロン」装着のXF4F-5を二機と、もう一種R-1830-90「ツインワスプ」(一段二速過給器つき)装備のXF4F-6一機を試作させて、一九四〇年十二月から比較テストしてみた。

その結果、6型のほうがすぐれてにることがわかり、F4F-3Aとして六五機発注した。

「性能もすばらしいし、量産用の機にだから、すぐに間に合うだろう」

と、この機体にほれこんだのは、ドイツに押されて危機一髪のギリシャだった。

早速三〇機が発注され、特急の生産がはじめられたが、一九四一年四月二十三日にギリシャがドイツに全面降伏したため、これまたイギリスに振り向けられ、「マートレット3」として使用された。

なおF4F-3のうちの一機が、エド社の双フロートをつけて水上戦闘機とされ、一九四三年二月二十八日に初飛行していろいろテストされた。

しかし、最高時速が三九〇キロ程度ではメリットも少なく、生産するまでに至らなかった。

日本で「零戦」が単フロートをつけ、二式水上戦闘機に変身して大活躍をしたのは、占領地の飛行場建設が遅かったための苦肉の策といえるが、F4F-3の水上機型は、鈍重な双フロートのために出る幕を失ってしまった(F4F-3Sとよばれている)。

F4F-3シリーズではまだ主翼が固定されていて、折りたたみ式になっていない。

第二次大戦に間に合わせようと、開発と生産を急いだためで、武装も一二・七ミリ機銃四梃を主翼に装備しているだけだった。

これでは艦載用として不便だし、火力も弱い。

そこで英海軍は、一九四〇年半ば、「主翼を折りたたみ式とし、一二・七ミリ機銃を六梃としたものを一〇〇機」という要求をだした。

このG‐36Bは要求通り、主翼を後方折りたたみ式とし、エンジンもR-1830-90「ツインワスプ」になって、一九四一年三月からイギリスに引き渡され、「マートレット2」として空母に搭載されて活躍している。

供給側のアメリカも、このG-36Bの好成績をみて、みずからの航空兵力にくわえることをきめた。

これがXF4F-4で、エンジンをR-1830-86「ツインワスプ」一二〇〇馬力とし、プロペラをカーチス電気式、燃料タンクや操縦席のまわりの防弾を強化している。

その初飛行は一九四一年四月十四日だから、ちょうどヨーロッパではドイツ軍がユーゴスラビア、ギリシャへ進撃を開始したときであるし、アジアでは日本の軍事外交政策が行き詰まりをみせ、アメリカ、イギリスとの対決を検討し始めた時である。

アメリカとしても、ちかい将来、参戦しなければならないという緊迫感に襲われていて、このXF4F-4の太平洋配備への投入を心待ちにしていたのだ。 |

グラマンF4F-4「ワイルドキャット」を背にして立つ、

左よりグラマン、フォス(テスト・パイロット)、スワーブル(主任設計技師)

|

3 戦訓を生かして性能アップ top

風雲急を告げるとき、ただちに量産に入ったF4F-4は、一九四一年(昭和十六年)十二月、すなわち日本海軍のパールハーバー攻撃のころには、太平洋実戦部隊へ配備され始めた。

しかし援英用その他で自国むけ生産が遅れ、翌年じゅうにようやく一一六九機が引き渡されている。

太平洋戦争初期に、日本の「零戦」や「隼」と空戦をまじえたのは、F4F-3、F4F-3A、F4F-4がほとんどである。

このF4F-4は、主翼の折りたたみ装置が油圧式であったが、一九四一年五月に行われた空母「ヨークタウン」での実用テストの結果、人力でも十分なことがわかり、手動式にかえられた。

それで減少した重量を、防弾装置に振り向けたわけで、性能を落とさずにすんだのである。

F4F-4のエンジンをライトR-1820-40「サイクロン」(G-36と同じ)につけかえたF4F-4Bは、イギリスむけに二二〇機生産されて「マートレット4」とよばれ、護衛空母の「アーチャー」「バトラー」に積まれた。

こうして、グラマンF4Fは「マートレット」の名で4型までに四三〇機以上送られたことになるが、ヨーロッパ戦線で使われた戦訓を取入れられることは、アメリカにとって大きな利点であった。

しかし、名にし負うドイツ空軍相手のものだから、なかなか要求は手厳しい。

「メッサーシュミットなどにくらべ、スピードが物足りない。せめて最高五五〇キロ以上ないと……」

「余剰馬力が少ないから上昇率がわるい。毎分九〇〇メートルくらい必要だ」(F4Fは約八〇〇メートル)

「火力不足だ。銃をふやすか携行弾数を増量してもらいたい」

など、感謝のことばの中に不満も訴えてくる。

戦闘機の性能向上のためには、実戦の経験からだされる声はありがたいものだ。

米海軍としては、すでに一九三八年(昭和十三年)から「陸軍の機体に劣らない強力戦闘機」を要望し、グラマン、ペル、ヴォートの三社が、この設計コンテストに参加していた。

この中で、ヴォートのF4U「コルセア」が、試作中のXR-2800「ダブルワスプ」空冷二重星型一八気筒一八五〇馬力エンジンをつけ、一九四〇年十月一日に平均時速六五二キロをだしたことから、最も期待されていた。

ところが、着艦性能のほうがきわめて悪く、すぐにはものになりそうもない。

こうした情勢とテスト結果を睨みあわせて、米海軍はあらためてグラマン社にたいし、F4Fを発展させてそれを大幅に上まわる高性能の艦上戦闘機、XF6F-1の試作にとりかかるよう、命令をだした―― 一九四一年六月三十日のことである。

4 GMでも生産されたF4F top

F6Fについてはあとで詳しくふれるので、それが戦線に投入されるまで、太平洋、大西洋の守備をはたしたF4Fシリーズをまとめておこう。

F4F-7はF4F-4を長距離写真偵察機に改造したもので、一九四二年じゅうに二一機製造された。

これは主翼の折りたたみ装置と機銃をすべてとりはずし、そのスペースを利用して燃料タンクを増設した。

また、胴体下部の燃料タンクの一部をさいて、カメラを設置した。 |

F4F-4を長距離写真偵察梭に改造したグラマンF4F-7

|

一九四一年十二月三十日の初飛行で、太平洋戦争開始直後ということもあって一〇〇機発注されたが、結局は二一機でうちきられ、あとの七九機はF4F-3か-4に戻されている。

最大航続距離は五九〇〇キロといわれるが、長距離飛行記録をつけていた陸軍兵が「これは間違いだろう」とファイルから取り消したというエピソードがある。

最後にF4F-8があって、エンジンをライトR-1820-56「サイクロン」一三五〇馬力とし、垂直尾翼をやや高くしたものにあらため、フラップをスロッテッド(隙間付の下げ翼)式とした。

機銃を四梃にへらして機体を軽くしたため、上昇率や運動性、離着艦性能がよくなっている。

これは二機試作され、一九四二年十一月八日に初飛行した。

この8型と4型が、F4Fシリーズの中で性能的にも用兵的にも、最も評価が高く、グラマン社で引続き量産されるはずだった。

しかし、開発中のXF6F-3がミッドウェー海戦直後の一九四二年六月二十六日、早くも初飛行に漕ぎ付けてその量産態勢に追われ、さらにTBF-1「アベンジャー」雷撃機やJF系水陸両用機の量産もあったため、それ以上はとても無理だった。

そこで4型および8型の生産は、ゼネラル・モータース(GM)社のイースタン航空機部門で引受けてもらうことになり、4型をFM-1、8型をFM-2と改称した。

FM-1も、4型の一二・七ミリ機銃六挺を四挺にへらし、そのかわり弾の数を一挺あたり二四〇発から四三〇発に増やして、射撃実効はかわりなくしている。

一号機は一九四二年八月三十一日に初飛行し、米海軍に一〇六〇機、イギリス向けに「マートレット5」の名で三一二機造られた。

FM-2は「ワイルドキャット」シリーズの中で最も多く生産された型で、一九四三年九月から米海軍に四四三七機、イギリスには三四〇機が「ワイルドキャット6」として引き渡された。

(一九四四年一月から、イギリスでも「マートレット」の呼称をやめ、「ワイルドキャッ卜」に統一した)。

結局、グラマンF4FとFMの「ワイルドキャット」シリーズは、試作原型を除いて六年間に総計七八九八機が生産され(五九二七機はゼネラル・モータース社製)、そのうち一〇八三機がイギリスに振り向けられたが、太平洋戦線で、はからずもライバルとなった日本の「零戦」、一式陸攻などとどのように戦い、どんな評価を受けたのだろうか。 |

ゼネラルモータース社のイースタン航空機部門で量産された

「ワイルドキャット」-4型FM-1

同じく最も多く生産されたという8型FM-2

|

5 ウェーキ上空で決死の空中戦 top

そのパールハーバーにおける運命的な出会いは、前にも書いた通りだが、オアフ島エワ基地のF4F-3は、第211海兵隊戦闘飛行隊(VMF211)に属していた。

この飛行隊はウェーキ島の守備も兼ねていて、パールハーバー攻撃の四日前に、空母「エンタープライズ」がF4F-3を一二機、ウェーキヘ補給していたのである。

そのうちの四機が、「パールハーバーが日本機に空襲されている」との急報で哨戒に飛びたったあとへ、三六機の日本爆撃隊が飛行場に襲いかかり、八機とも地上破壊してしまった(一機は修理可能)。

翌九日、クライワー、ハミルトン両隊員が、残るF4Fでチームワークをとり、日本爆撃機を一機撃墜した。

これがグラマンF4Fによる最初の敵機撃墜である。十日にはエルロッド大尉が二六機編隊中の二機を撃墜した。

彼は翌十一日にも一〇〇ポンド爆弾を駆逐艦「如月(きさらぎ)」に命中させている。

この日、一〇回の出撃で二〇個の爆弾を落とし、日本軍にも損害をあたえたが、F4Fは二機を残すだけとなった。 |

着艦に失敗し、甲板上のF4Fの右翼をもぎとって海へ転落する寸前のF4F |

十二月十二日、日本の四発飛行艇(おそらく九七式飛行艇であろう)をザリン隊員が撃墜したが、それから一○日間というものは、残る一機から三機のグラマンF4Fを行動させるのに、必死の奮闘が続けられた。

二十二日には、日本の空母から発進した三三機の艦爆と六機の「零戦」を二機のF4Fで迎え撃ち、フリューラー大尉が「零戦」一機を撃墜した。

しかしF4Fもついに全滅し、守備隊も降伏することになるが、この二十二日に攻撃してきた日本海軍機というのは、ハワイを空襲した機動部隊(第1航空艦隊)のうち、第2航戦と第8戦隊(空母「飛竜(ひりゅう)」「蒼竜(そうりゅう)」、のべ一二〇機)が佐伯湾(大分県)への帰途に行ったものである。

「ワイルドキャット」の次の戦果は翌年二月一日、マーシャル群島のタロ基地攻撃のときで、迎撃してきた日本戦闘機二機を破壊した(倉兼(くらかね)大尉機と阿武(あたけ)飛曹長機で、阿武機は補助翼をF4Fの尾翼に接触させ不時着した)。

このあとの三ヵ月間は、日本がすでに占領した南洋諸島にたいして、空母からの攻撃に参加するか、有名なドーリットルの東京空襲(四月十八日)まで、空母「ホーネット」(B25搭載艦)を側面的に援護する役割が、「ワイルドキャット」にあたえられた。

6 ラバウル攻撃を急げ! top

しかし、最も急がなければならなかったのは、一月二十三日に占領されたニューブリテン島のラバウルを攻撃することで、日本軍が太平洋上に睨みをきかす要石をたたけば、アメリカの反撃に時間的余裕をもたらすことになるからだった。

この冒険的計画をになうことになったのが、空母「レキシントン」である。

開戦当日、パールハーバーからミッドウェー島にむけてF4Fを輸送中で、オアフ島から西へわずか六五〇キロのところを航行していた。

緊急電で防空態勢をとったが、日本機動部隊を発見できず、また発見もされなかった。

もしこの時どちらかが捕捉していたら、太平洋戦争の成行は少し変っていたかもしれない。

二月十五日にはシンガポールが陥落し、オランダ領東インドにも次々と日本軍の上陸が始まり、もう一刻の猶予も許されない情勢だった。

「レキシントン」と四隻の巡洋艦、一〇隻の駆逐艦からなる米機動部隊は、ギルバート、ソロモン両諸島にそって南下し、二月二十日、ニューブリテン島とニューアイルランド島間のセント・ジョージ海峡にさしかかった。

もちろん、日本軍の勢力圏内でのこの行動は、日本軍索敵機(九七式飛行艇三機)につけられる結果となり、ここに両軍攻防の火ぶたが切っておとされたのである。

7 オヘア大尉、四分間で五機撃墜 top

「レキシントン」には、第3戦闘飛行隊(VF3)のグラマンF4F-3「ワイルドキャット」二一機が搭載されており、飛行隊長はジョン・S・サッチ少佐であった。

彼は太平洋戦争を通じ七機撃墜のエースで、また「ワイルドキャット」二機を一単位として行動し、敵機との空戦時には、必ずその二機のうちいずれかが後尾を守るという“サッチ・ウィーブ”戦法をとったことで有名だ。

このサッチ少佐の率いる第1小隊六機が、午後四時頃、母艦上空を哨戒していると、西方二〇キロ、高度三六〇〇メートルのところを航行中の一式陸攻九機を発見した。

早速「レキシントン」は迎撃態勢に入り、さらに第2小隊六機を発艦させた。

二一機のF4Fは、九機の一式陸攻に襲いかかり、三機を撃墜した。

「レキシントン」のレーダーには、さらに第二波九機の双発攻撃機の機影がうつる。

第一波の残り六機のうち、さらに対空砲火で二機を落とし、四機が機首をひるがえした。これを第2小隊の六機が追う。 |

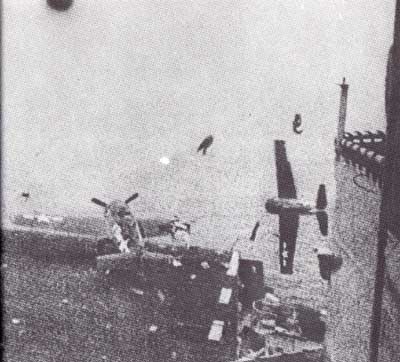

F4F-3「ワイルドキャット」で編隊飛行する

サッチ少佐(手前)とオヘア大尉のペア

|

第1小隊の六機は燃料も残り少なくなり、母艦の直衛にまわった。

第3小隊の小隊長エドワード・H・オヘア大尉は、ペアを組むポール・カントウェル少尉を伴って、午後四時四十分に発艦した。

「俺たち二人の“サッチ・ウィーブ”で、第1小隊と三番機以下の間をつなごう。

とにかく、敵の第二波がすぐちかづいているんだから……」

と急上昇していると、西前方二〇キロあたりに、日本の九機編隊を発見した。

早速一二・七ミリ機銃四梃の試射をしていると、カントウェル少尉から、

「機銃故障!」 との無線連絡である。

「よし、母艦へひきかえせ」と叫ぶと、今は「レキシントン」にむけて、緩降下攻撃姿勢に入ってきた日本の第二次攻撃隊九機に、ただ一機で飛びこんでいった。

この攻撃機―― 一式陸攻(G4M1)は、ラバウル基地の四空に属するもので、初期の機体であったために、防弾装置がなっていなかった。

援護戦闘機もなく攻撃してくることは、自殺行為に等しかったといってよい。

さらに魚雷が間に合わないので、五〇〇キロの陸土用爆弾をかかえて、重々しく目標上空にまで達しなければならなかった。

しかし単機のオヘア大尉は、合計、実に五四梃の後方機銃と対決するのである。

もし、下手な攻撃方法をとれば、先に撃墜されてしまうかもしれない。

そこで彼は、最後尾の一式陸攻に六〇メートルまでせまり、短い一連射をあたえると曳光弾が右エンジンに命中、たちまち燃え広がって墜落していった。

続いて右翼機に狙いを定め、照準器いっぱいになったとき発射ボタンを押すと、右エンジンが爆発し、空中分解しながら落ちていく。

「こいつはエンジンがウィーク・ポイントだな!」

オヘア大尉はこう悟ると、三機目も同じ戦法をとって、ソロモンの海へ葬った。

さらに四機目は先頭の指揮官機を狙い、激しい後方機銃の洗礼を浴びながら一連射をかけた。

彼が急上昇するのと、指揮官機がオレンジ色の炎をひいて横転し、くるくる落ちるのと同時だった。

もう「レキシントン」は目の前である。

反転して、残る最後尾一機にぐんぐんせまった。

いま五機が水平爆撃にいどもうとしている。

もし一発でも飛行甲板にあたれば損害は大きい。

しかし、五機よりも四機のほうが確率はぐっとへる。

「絶対にこれをおとすぞ!」

心臓を高鳴らせて彼は連射した。一式陸攻は白煙をふいてスピードをなくし、きりもみに入っていく。

これまでの空戦時間は、わずか四分間であった。

残る四機の一式陸攻は、それでも隊形をくずさず、落ち着いて爆撃進入コースに入り、「レキシントン」に五〇〇キロ爆弾を投下した。

オヘアはそれをはばもうと四機にむけて、腰だめの射弾を送ったが、ついに撃ちつくしてしまった。

「レキシントン」のシャーマン艦長は、落ちてくる弾道をみきわめて左に急変針させ、命中を回避している。

この「レキシントン」を救ったエドワード・H・オヘア大尉の英雄的で頭脳的な行動は、それまで押され続けだったアメリカ軍の士気を鼓舞するのに、大いに役立つものであった。

彼は太平洋戦争における米海軍初のエースとなり、議会名誉勲章を授けられたのである。

隊長のサッチ少佐も、次のようにのべている。 |

勝利に顔をほころばすサッチ少佐(右)とオヘア大尉

|

「彼の、日本攻撃機からの集中砲火を避けるタイミングのとり方はすばらしく、また射撃は一機を撃墜するのにわずか六〇発(一銃あたり)くらいしか必要としないほど、正確そのものであった。

かぎられた弾で正確な射撃をできるパイロットは、彼が最初にして最後だろう」

たしかにこの戦闘は、オヘアの技術とカンおよびグラマンF4F-3「ワイルドキャット」というコンビネーションの賜物といえる。

しかし日本の一式陸攻は、この時以来“ワン・ショット・ライター”のニックネームをつけられたように、燃料タンクの防弾、搭乗員の保護に全く注意を払わない裸同然の機体であったことが、ラバウルの二・二〇の悲劇を招いたのだった。

これは、日本とアメリカの用兵思想と航空技術の差を見せつけられた事件である。

8 グラマン最高の晴れ姿 top

グラマンはソフトボールが好きで、バレイ・ストリーム工場時代にはチームを編成して、かなり活況だった。

さらにベスペイジ工場へ移ってからは、これにボウリングもくわわって、グラマン社の重要な生活の一部になった。

もちろん戦時中も続けられ、グラマン競技協会が設立されて、プログラムの編成からリーグの構成、スポーツ活動の管理まで行っている。

“グラマン一家”といわれるチームワークのよさは、こうしたところにも根ざしているわけだ。

そのほか、ランチタイムに行っていた同好者によるバンドが大きくなって、「グラマネヤーズ」というオーケストラとなり、ジャズ演奏会やスイング演奏会、定期的なダンス・パーティーを開催するようになった。

会場兼カフェテリア(食堂)は、一九四二年三月十六日にオープンした。

「レキシントン」のエースでありヒーローであるオヘア大尉は、四月二十一日に本国に帰還し、ルーズペルト大統領から名誉勲章を授与されたが、五月に愛機F4Fを生み出したグラマン社を訪れ、このカフェテリアで社員たちと親しく懇談している。

一九四二年四月十六日、ルロイ・グラマンは海軍の“E”すなわち“エクセレンス・イン・プロダクション(優秀なる生産)”にたいする名誉を正式にあたえられた。

それは“E”旗といわれるもので、ベスペイジ工場の正面にずらりと並ぶ名士の前で、海軍次官のジェームズ・V・フォレスタル(のちの国防長官)から、直接手渡されたのである。出席の名士の中には、海軍長官補佐(航空)のアートマス・ゲイツ、航空局長のジョン・H・タワーズ、戦時生産委員のフランク・フォルツンらもおり、グラマン最高の晴れ姿だった。

9 日米機動部隊の対決 top

グラマンFF-1にはじまるグラマン艦上戦闘機シリーズは、時あたかも第二次大戦と太平洋戦争にぶつかった単葉F4Fによって、ゆるぎない地歩を確立し、つぎへのステップも約束されつつあった。

前年の六月末から開発を始めていたXF6F-1は、ようやく性能不足になり始めたF4Fにかわる、日本の「零戦」を上まわる高性能の新艦上戦闘機として、試作一号機が今や完成寸前にあったのである。

「この機体なら、F4Fの弱点をカバーできるぞ」

「何しろ馬力が二倍ちかいんだから、ゼロ・ファイター(『零戦』)にだって負けはしないよ」

「ヴォート(F4Uのこと)はスピードがあるけれど艦戦向きじゃない。

そこへゆくと、こいつは空母にお誂え向きさ」

と、XF6Fに期待をよせる社内の声が高まってゆくとき、五月七日、八日に珊瑚海海戦が行われた。

インド洋からニューギニアまでを、その勢力範囲にいれた日本にたいし、きたるべき反攻までに何とか一矢を報いようと、チャンスをうかがっていたアメリカは、五月早々、耳よりな日本軍の通信を傍受した。

それは五月三日にツラギを占領後、空母「翔鶴(しょうかく)「瑞鶴(ずいかく)」を主力とする機動部隊の支援をうけて、空母「祥鳳(しょうほう)」直援の輸送船団がポートモレスビーに上陸する、というものである。

早速空母「レキシントン」と「ヨークタウン」を主力とするアメリカ、オーストラリア連合の機動部隊が編成され、珊瑚(さんご)海で迎え撃つことになった。

そこで空母機動部隊同士による初の戦闘が行われたのだが、「ワイルドキャット」はここでも大いに活躍した。

すなわち七日、「レキシントン」の第42戦闘飛行隊(VF42)二〇機と「ヨークタウン」の第2戦闘飛行隊(VF2)二二機は、日本艦載機二七機中九機を撃墜し、二機を失った。

翌日には、「翔鶴」を攻撃したダグラスTBDを援護しながら、一二機を落としたといわれる。

(日本側の記録では、飛行機一〇六機の戦果にたいし、三〇機損失――「祥鳳」沈没による二一機をふくまず――となっている)。

この海戦で、アメリカは「レキシントン」が爆発後に沈没、「ヨークタウン」も損傷し、日本は「祥鳳」が沈没、「翔鶴」が大破して戦闘は互角に終ったが、日本のポートモレスビー攻略企図を挫折させたことで、アメリカ側の戦略的勝利とみることができよう。 |

珊瑚海海戦で第2戦闘飛行隊(VF2 ) 22機を搭載した

米空母「ヨークタウン」

|

10 明暗を分けたミッドウェー top

五月末、日本は大機動部隊を集中してのミッドウェー島攻略に乗出したが、これまたアメリカへ情報がツツぬけとなり、米海軍は至急、ハワイから第16機動部隊(空母「エンタープライズ」「ホーネット」)および第17機動部隊(空母「ヨークタウン」)をミッドウェーに急行させた。

この空母三隻に搭載されたF4F「ワイルドキャット」は七九機に達した。

なおミッドウェー陸上基地にも、第221海兵隊戦闘飛行隊のF4F七機とブリュースターF2A-3二〇機が配属されていた。

六月四日、日本の攻撃が開始され、海兵隊のF2A一三機とF4F二機が撃墜された。

陸上基地から日本空母の雷撃に発進したグラマンTBF-1「アベンジャー」六機と、陸軍のノースアメリカンB25四機は、戦闘機の護衛なしだったため、「アベンジャー」は五機、B25は二機を失っている。

グラマン社が開発したTBF-1「アペンジャー」雷撃機は、この戦闘が初陣だったが、太平洋戦後半の大活躍ぶりにくらべて、余りの不本意さであった。

ラバウルの一式陸攻といい、ミッドウェーの「アペンジャー」といい、敵の制空権下での援護戦闘機を持たない攻撃機のみじめさを、つくづくと知らされるのである。

米空母のF4Fを率いたサッチ少佐は、九七式艦攻を迎え撃ち、一八機を撃墜あるいは不確実撃墜した。

しかし日本空母攻撃にむかったダグラスTBD攻撃機四一機も、「零戦」の阻止にあって三五機を失った。

この直後である、ダグラスSBD-3「トーンドレス」一二一機が、雲間から日本空母陣に集中急降下爆撃をくわえたのは――。

爆装から雷装に切換た艦載機が、甲板上にずらり並んだままのところだったからたまらない。

誘爆が誘爆をよび、「赤城」「加賀」「蒼竜」はたちまち猛火に包まれて沈没した。

残る「飛竜」の艦載機は、「ヨークタウン」に大損傷をあたえて戦列を離れさせたが、その後「エンタープライズ」の攻撃をうけて火災を起し、五日朝沈没した。

結局、この戦闘で日本は、トラの子の空母四隻を一挙に失い、ミッドウェー攻略もあきらめ、太平洋戦争の主導権を手離したことになり、アメリカ側の勝利に終ったのである。

日本側の記録によると、アメリカ機にあたえた損害は撃墜一四一機、沈没空母とともに一一機。味方機の損失は四二機、沈没空母とともに二一九機となっている。

この時から、日本とアメリカは攻守ところをかえることになるが、日本は軍の機密情報を簡単に悟られてしまったこと、敵機の来襲にそなえるレーダーがなかったこと、指揮系統の混乱など、弱点をさらけだした。

またアメリカは、伝統のヘルダイバー(急降下爆撃)の強味を最高に発揮するとともに、優勢な「零戦」に「ワイルドキャット」をもってよく対抗させたことが、勝因につながったのであった。 |

グラマン社が開発したTBF-1「アベンジャー」爆撃機

雪間から日本空母に急降下爆撃を加えようと

態勢をととのえるダグラスSBD「ドーンドレス」

|

|

空の王者「零戦」にも、ひしひしとグラマンの脅威が迫ってきた

|

11 新戦法で「零戦」と対決 top

守勢から攻勢にまわったアメリカ軍が、南太平洋ソロモン群島のガダルカナル島に上陸し、作戦を開始したのは一九四二年(昭和十七年)八月七日である。

アッというまに飛行場を開設した海軍の空母航空部隊と海兵隊航空部隊は、じりじりと勢力を増強して、日本軍を次第に圧倒し始めた。

こうした中で“CACTAS”の奮戦はめざましいものだった。

“CACTAS”とはガダルカナルのアメリカ電信略号で、ガダルカナルの航空部隊のことを、カクタス・エアフォースといっていたのだ。

彼らはフィリピンやジャワ、オーストラリアなどで、「零戦」にこてんぱんにやられたパイロットではなく、南洋諸島の奇襲攻撃や珊瑚海海戦、ミッドウェー海戦などにも登場した、歴戦のパイロットたちだった。

ブリュースター「バッファロー」やカーチスP40で軽くひねられたパイロットは、勝った相手(「零戦」)を強くいうことによって、自分の弱くないことをほのめかした。

さらに実戦の経験者ということで、新米パイロットや報道員にそのことを告げるため、大げさに広がっていったといえる。

しかし、カクタス航空部隊員は「零戦」をけっして恐れず、F4F二機のペア、つまり“サッチ・ウィーブ”戦法なら、少なくとも互角に戦えると考えていたのである。

アメリカの戦史にも、次のように書かれている。

「海兵隊は、その後の戦争全期間を通じ、基本的戦法として残った独自の戦法をあみだした。

それは『零戦』がやってこないうちに、爆撃機にたいして一航過の直上反航攻撃または側上方攻撃を行い、『零戦』がやってきたら、それに向って一連射をあびせ、さっさとダイプして帰投する方法である。

もちろん、いつもこのようにうまくいくわけではなく、時には高速で上昇に強い『零戦』に、格闘戦に巻込まれてしまうことがある。

こんな時は、パイロットはだれかが後尾にくっついている飛行機をやっつけてくれるのを祈るほかはない。

大抵の場合、後尾についているほうが『零戦』であることに間違いないからである。

『零戦』一機対グラマンF4F一機では勝目がなかった。

しかし相互支援のグラマン二機なら、『零戦』の四、五機に対抗できた」

これが“サッチーウィーブ”で、ミッドウェーからあと、海軍および海兵隊パイロット――“レザーネック”たちは、自分たちの飛行機――グラマンに大きな自信を取戻したといってよい。

12 ガダルカナルを救ったグラマン top

ガダルカナルに最初に飛行基地をもったのは第223海兵隊夜間戦闘飛行隊(VMF223)で、八月二十日、島北側に日本軍が残した滑走路に、護衛空母「ロングアイランド」のカタパルトから射出されたグラマンF4F一九機が到着した。

翌二十一日には、早くもジョン・スミス海兵大佐が「零戦」一機を撃墜したが、自分の機体も大破された。

二十五日、一五機の艦上爆撃機と、これを支援する一二機の「零戦」が襲ってきた。

スミス大佐らベテラン海兵隊パイロットは、なんと合計一六機を撃墜し、F4Fの損害は四機にとどめている。

さらに二十七日には、一六機の双発爆撃機を捕捉して三機のみを残す一三機を落としてしまった。

すでにもう防弾の弱い爆撃機二式陸攻などは、赤子の手をひねるようなものであった。

三十日になるとジョン・スミス大佐が四機、マリオン・カール大尉が三機というように、個人撃墜数もピンとはねあがっていく。

これはアメリカ側だけの資料によっているので、すべてが正確とはいえないまでも、かっての“ゼロの恐怖”におののいていたアメリカのパイロットとは、まるで違う実績をみることができる。

当時、ラバウルにあった海軍の台南航空隊(いわゆるラバウル航空隊で、昭和十七年十一月一日から第251航空隊と改称)が、もっぱらガダルカナルのカクタス航空隊とわたりあっていて、笹井醇一中隊長をはじめ坂井三郎、西沢広義、太田敏夫ら各隊員の勇戦ぶりが伝えられているが、隊員と機材の補充がつかないため、ほとんど戦死してしまった。

なお、戦闘の進行につれ、海兵隊の第224、第121、第212、第112、第122戦闘飛行隊がくわわり、すべてF4Fで装備された。

また海軍の空母戦闘飛行隊も投入され、十月二十三日には、海兵隊と海軍の両戦闘隊が合同して二四機のF4Fを発進させ、二〇機の「零戦」と四機の爆撃機を撃墜した。

この空戦で、ジョー・フォス海兵少佐は「零戦三機をほふり、さらに二十六日にも三機を撃墜した。

こうして、彼は一九四三年一月十五日で合計二六機を落とし、第一次大戦の最高スコア・エース、リッケンバーカーとタイ記録になった。

笹井少佐(八月二十六日戦死、二階級特進、公認撃墜記録二七機)、太田飛曹長(十月二十一日戦死、公認三四機)、羽藤一志二飛曹(九月十三日戦死、公認一九機)吉村啓作三飛曹(十月二十五日戦死、公認一四機)らは、それぞれガダルカナル攻撃に向って、F4Fと空戦中に未帰還となっているので、あるいはジョン・スミス、マリオン・カール、ショー・フォスといったエース・パイロットと、手あわせしていたかもしれない。 |

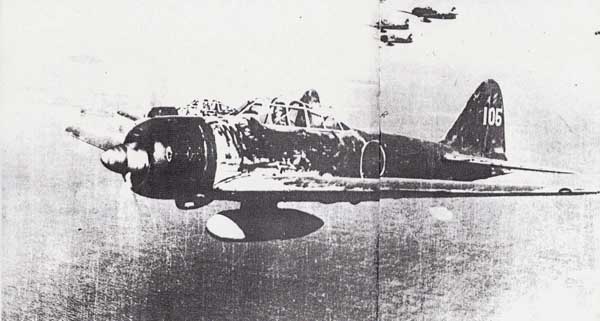

ガダルカナルのカクタス航空隊と渡りあい、

その勇猛、正確なパイロット技量で敵を恐れさせた

坂井三郎中尉(上)と西沢広義中尉(下)

|

一九四三年二月、約半年の抵抗後、日本軍はガダルカナルから撤退し、艦上戦闘機のF4Fは、陸上戦闘機としてのヴォートF4Uと次第に入れ替わり始めたが、それでも四月には、ジェームズ・E・スウェット中尉がF4Fで、九七式艦攻七機を一五分間で撃墜している。これで彼は名誉章を授与された。

この頃には、F4Fと日本機との損害比率が一対五になっており、米国防長官ジェームズ・V・フォレスタルが、著書に、

「私の見解によると、グラマンはガダルカナルを救ってくれた」

と書いているのも、言い過ぎではなさそうである。

top

**************************************** |