|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

5 日米、空の死闘

太平洋戦線におけるF6F「ヘルキャット」の活躍ぶりが、本国に伝えられ始めたのは、もちろんギルバート諸島のマーカス島初出撃後で、一九四三年秋になってからである。

1 五一五六機撃墜したF6F top

それまでは、F4F「ワイルドキャット」が、一式陸上攻撃機、九七式艦上攻撃機などにたいしては大きな戦果をあげながら、「零戦」にたいする格闘戦でマイナスになっていた。

また戦闘の余暇を、本国で一時過ごしに帰った海軍航空隊員や海兵隊パイロットたちは、こぞって「ヘルキャット」の優秀性を語った。

それは「ワイルドキャット」はまだしも、「バッファロー」で散々な目にあった反動とみることもできよう。

そこでアメリカ国民は、「ヘルキャット」を、パールハーバーの恥辱を濯(すす)ぐことのできる大きなファクターと考えたのである。

結論からいえば、太平洋戦争を通じて米海軍(海兵隊を含む)が撃墜した日本機の総数は、アメリカ側の発表によると九二八二機に達する。

これを空母機に限定すると六四七七機で、そのうち四九四七機は「ヘルキャット」が撃墜したものだ。

さらに海兵隊の戦果二〇九機をくわえると、実に五一五六機となり、一機種による日本機撃墜の最高記録となっている。 |

対空砲火を浴び、火を吹いて海面へ激突する九七式艦上攻撃機

|

もちろんこの数字は、「零戦」ばかりではなく、一式陸攻や九七式重爆、九七式艦攻、零式輸送機、各種水偵、飛行艇を含めてのものであるが、「ヘルキャット」の出現によって米海軍の戦力がいかに増大したがは、次の比率をみれば、容易にわかるだろう。

一九四一年暮れの開戦から一九四二年にかけて、米海軍機が二六六機撃墜されたのにたいして日本機は八五八機撃墜され、その比率は一対三・二だったが、一九四三年になると二三三機にたいして一二三九機となり、比率が一対五・三になった。

ところが一九四四年には、二六一機対四〇二四機で、比率は一対一五・五、さらに一九四五年(終戦まで)には一四六機対三一六一機で、比率は実に一対二一・六と大きく開いた(米公刊史による)。 |

「へルキャット」は“ゼロ”の最初の征服者となった

|

これを総合すると、撃墜されたのがアメリカ九〇六機にたいして日本九二八二機であるから、比率は一対一〇・二となり、戦争後半には「ヘルキャット」がいかに荒稼ぎをしたかがわかる。

(日本機の撃墜数に、混戦によるダブリがあると思われることはもちろんである)

このおそるべき数字は、頑丈で、必要以上に防弾装備がよいためであり、日本海軍パイロットたちに、

「いくら撃っても人は傷つかず、また燃料タンクも燃えない。よほど撃ち処が良くないと撃墜できない」

と慨嘆させたものである。

|

空母甲板上で発進態勢を整える零式艦上戦闘機

|

2 日本のエースも認めた優秀性 top

格闘性も、およそ馬鹿にならなかった。

著名な航空史研究家であるイギリスのウィリアム・グリーンは、次のようにのべている。

「A6M2(『零戦』21型)とA6M3(『零戦』32型)との戦闘で、『ヘルキャット』のパイロットは、たとえ彼らがいかに巧みで勝っていようとも、確実に敵の上位へ機をもっていくように配慮していた。

この結果、米戦闘機(『ヘルキャッ卜』)のより優れたスピード、ダイプ、高空性能が、三菱戦闘機(『零戦』)を“うらみの格闘戦”に持ち込むことなく撃破できることがわかり、いろいろな応用戦術をあみだすことができた。

大体F6F-3は、最も巧みに操縦されたにせよ、『零戦』の初期の型では、何とか互角に勝負できた。

しかしグラマンは、相手の極端な小回りにはついてゆけず、しばしば『零戦』の小回りにひきずりこまれて、失速におちいることもあった。

操縦のうまい日本のパイロットは、F6Fをさけるのに水面すれすれの高度へさそい、切り抜けることもある。

あるとき『零戦』を追いかけたF6F-3は、『零戦』とともにぎりぎりいっぱいの九〇度旋回を行っていた。

すると体勢が入れ替わったので、F6F-3は相手をさけるためダイプし、機をいっぱいにひねった。

こうして互いに撃ちあいとなり、F6F-3はそのごつい構造で『零戦』の七・七ミリ機銃を跳ね返しつつ、ついに一二・七ミリ機銃六梃の少数有効弾で日本機を破壊し、燃えあがらせてしまった」 |

つまりグラマンの特性を生かした格闘戦の模様が、よく描写されている。

実際に「零戦」に乗って、F6F「ヘルキャット」とわたりあった日本海軍のパイロット、横山保中佐も、その優秀性を率直に認めている。

「アメリカ軍は四機をもって一つのフライト、その二機と二機をもって、それぞれエレメントとしていた。

どんなときでも二機のエレメントが一つの単位として行動する。

一機が攻撃にはいれば、他の一機が後方、下方警戒および支援につき、二機が戦闘にはいれば、他の二機が同様な任務につくといったように、わが方のつけいるスキがないほど、見事な編隊威力を発揮していた。

グラマンF6Fの戦法としては、このほかに“ズーム・アンド・ダイブ(急上昇・急降下)”攻撃を多く採用していた。

これは高い高度から急降下で接近し、旋回して一連の射撃を行い、また急上昇して退避する。

この一連の射撃が、発射速度のはやい六梃の銃から流れるように撃ってくるので、その弾幕で相手の飛行機を包み込むという威力があった。

また無理な攻撃はせず、味方が不利な態勢にあると判断したときは、さっさと引上げて深入りしない。

そのかわり優位な態勢や兵力の場合は、敢然と攻撃してくる。

すなわち勝ちやすきに勝つという“孫子の兵法”を心得ていたわけである」 |

横山保中佐といえば、大尉時代に、第12航空隊の指揮官として昭和十五年二九四〇年)八月から「零戦」11型の実戦テストを漢口基地で行ったことのある練達のパイロットである。

戦後は航空自衛隊第7航空団の司令もつとめているが、この彼がF6Fならびにアメリカのパイロットの技量をほめているのだから、前にのべてきたことが決して言い過ぎではないことがわかるだろう。

「ラバウル方面の航空戦でも、F6Fが出現してからは、質、量ともに圧倒されて、苦しい戦闘となった。

一対二、一対三の相手で戦ってきた名人パイロットたちは、第一段階(ミッドウェー海戦)までは数多くいたが、多くの激戦で次々に失われ、十分な訓練を受けていない新しいパイロットになるにつれ、しだいに劣勢となっていった。

そして最後に、質においても量においても、圧倒的な優勢をもって、米空軍はおそってきたのである。

もし我々にグラマン程度の戦闘機があったらと、切歯扼腕(やくわん)して空を見つめたことであった」 |

横山保中佐は、F6F「ヘルキャッ卜」との苦しかった対決を、このように語っているが、パワー・アップをしない、いや構造が弱いため、それができない「零戦」のモデルチェンジにたいして、歯がゆい思いをしたことが、容易に想像できる。

3 新人でも乗れた「ヘルキャット」 top

パイロットにかんしても、日本とアメリカではその考え方や技術面に大きな差があった。日本は少数精鋭主義をとり、アメリカは大量即製主義をとったのである。

ワシントン、ロンドン両軍縮会議によって、日本海軍は艦艇の不利を航空兵力で補うことになったが、やはり国力の不足から高性能機を多数とりそろえることはできなかった。

そこで日本人気質丸出しの、軽くて操縦性のよい戦闘機を、訓練につぐ訓練で、練磨された少数パイロット(予科練出身者も含めて)の手にゆだねるという方法をとった。

それは必然的に、ぎりぎりいっぱいの強度をもった個性的機体が、ベテラン・パイロットの名人芸によって操作されるという、局地戦にはもってこいだが、現代の物量作戦に逆行する道を歩んだのだった。

ところがアメリカは、丈夫で稼動性のいい戦闘機に、大量の即製パイロットをつぎこんで新手新手と押しまくる、航空消耗戦に徹したやり方でのぞんできたのだ。

最もアメリカは、自動車の運転や機械の操作を誰でも経験していてメカに強いということもあり、日本でいう新人とは意味が違うが、こうしたことからF6F「ヘルキャット」は、まさに即製パイロットおあつらえ向きの機体だったといえよう。

“皮を斬らせて肉を斬る、肉を斬らせて骨を斬る”とは、日本武士道の言葉だが、ベテラン・パイロットたちは、これをそのまま取入れたような空戦を行った。

つまり操舵応答(パイロットの操作する舵の量だけ確実に舵が利いてくれること)の優れた「零戦」によって急旋回からひねりこみ、相手のふところに飛び込んでトドメを刺すという格闘巴(ともえ)戦法で、これはいわゆる高等飛行術であり、即製のパイロットにはとてもできない技術である。

そのため、ベテランを次々と失った太平洋中盤戦以後は、新人の乗った「零戦」が新人の操縦するF6F「ヘルキャット」に圧倒される結果となった。 |

「ヘルキャット」の攻撃をうけて被弾し、海面に落下する「零戦」

|

「零戦」は、いっとき「ヘルキャット」の真うしろにくらいつき、七・七ミリ機銃を撃つ。

しかし「ヘルキャット」のパイロットおよび燃料タンクにつけた防弾装置は厚く、人は傷つかず火も吐かない。

今度は二〇ミリ機関砲を撃つ。

しかし発射速度が遅いため弾道がさだまらず、ベテランのようにうまく急所にあたらない。

そのうち体勢が入れ替わるか、ペアを組んでいたもう一機の「ヘルキャット」が「零戦」を追う。

「零戦」の射程距離よりかなり遠くから、腰だめ的な一二・七ミリ機銃六梃の発射速度の速い弾丸が、バラバラとあちこちに命中する。

防弾装置のほとんどない「零戦」は、まるでライターのように火を発し、あえない最期をとげる。

こういった空戦情景が随所で見られるようになっては、もう日本も“万事休す”であった。

戦争という冷厳な事実の前に、甘い感傷は許されない。

「零戦」が素晴らしかったとはいえ、グラマンのような改良進歩を行えなかった弱点に目をふさいではならないし、名人芸によってその特性を発揮できたことを、いつまでも誇っていてはならない。

新人でも乗りこなせる使いやすさ、敵に先んじて少しでも性能のよい機体を早く戦場へ送りこんだことが、勝利につながったという事実を、直視しなければならないのである。

4 夜戦型「ヘルキャット」も開発 top

一九四四年四月までに生産された全F6F-3四四〇二機のうち、二五二機が武器貸与法によってイギリスに送られ、「ガーネット1」(すぐに「ヘルキャット1」と改められた)と呼ばれた。

これは、一九四三年七月から英艦隊航空部隊に配属され、空母「エンパラー」の第800戦隊の主力戦闘機となった。

そして十二月には、ノルウェー沖のドイツ艦船攻撃に参加し、さらにその一部は、インド洋方面で対日作戦に出撃しているので、英海軍「ヘルキャット1」と「零戦」とは顔をあわせていると思われる。 |

グラマンXFGF-3N夜間戦闘機

翼下に取付けられたレーダーで敵を的確にとらえて攻撃する

|

一九四三年の夏以後、日本海軍航空隊は、損害の激増とレーダーの不備をカバーするため、夜間攻撃に重点をおくようになった。

そこで米海軍も、F6F-3の夜間戦闘機型を急いで開発した。

これは右翼の先端近くに流線型レドームのレーダーを取付けたもので、接近する敵機を的確にとらえ、逸早く集中攻撃をかけようというものである。

レーダーの種類によって二型式あり、AN/APS-4レーダーつきはF6F-3Eと呼ばれて一八機、AN/APS-6レーダーつきはF6F-3Nと呼ばれ、一二五機生産された。

このF6F-3Nを駆って初の戦果をあげたのが、空母「レキシントン」の危急を救った海軍のエース、エドワード・オヘア少佐(名誉勲章をうけると同時に進級)である。

彼は半ば伝説化した一九四二年二月二十日の戦闘が、単なるラッキーでなかったことを裏付けるように、一九四三年秋までに六機を追加し、そのスコアを十一に伸ばしていた。

ガダルカナル以来、反攻に満を持していたアメリカ軍は、一九四三年十一月五日、十一日と二回にわたり機動部隊をもってラバウル攻撃を開始し、さらに十三日から十九日にかけてはギルバート、マーシャル両諸島を、連日にわたって空襲した。

そして二十日に、海兵隊と陸軍部隊をタラワ、マキン両島に上陸させ、血みどろな一大攻防戦が展開された。

アメリカは空母「インディペンデンス」が大破、「リスカベイ」を撃沈されたものの、二十五日には両島を占領、飛行場も完成した。

この上陸作戦を援護するため、第50機動部隊が参加していたが、オヘア少佐は、その空母「エンタープライズ」の第6攻撃航空大隊長に任命されていた。

トラック島を基地とする日本機は、至難の技ともいえる夜間攻撃によって、米機動部隊に損害をあたえた。

十一月二十六日午後七時三十五分、「エンタープライズ」のレーダーが、接近する四〇機の日本機群をとらえた。

ただちに、オヘアはF6F-3Nにとび乗り、ほとんど暗くなった洋上へ発艦していった。

続いてアンドリュー・スコン少尉の同型機、そしてジョン・L・フィリップス少佐のTBF「アベンジャー」(雷撃機)が発艦した。

この迎撃編成は、オヘアがF6F-3Nを受領するにあたって考案したもので、ASBE-1レーダーを装備したTBF一機と、これに誘導されたF6F-3N二機が、三機一組となって迎撃を行うものである。 |

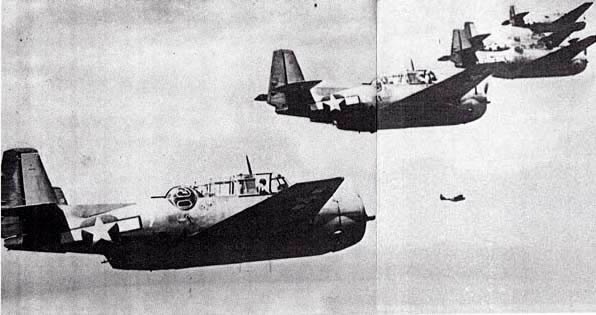

ラバウル航空戦でも「ヘルキャット」は大活躍した

|

|

米空母「エンタープライズ」

|

5 オヘア大尉、夜陰に散る top

この日は、空母艦載機によって行われた最初の夜間迎撃作戦であり、オヘアらは、その最初の迎撃隊だった。

三機は暗やみの中、日本機を求めて飛んだが、なにも発見できなかった。

ややあせったオヘア少佐は、フィリップス少佐とスコン少尉にきいた。

「何かみつからないか」

「全然。それに大隊長の機影もわからんのです」

「よし、お互いに室内灯をつけよう」

この時「エンタープライズ」を中心として半径八キロの円内に、照明弾が投下された。

日本雷撃隊の投下したものである。

さらに右舷方向に一八個の閃光(せんこう)信号弾がおとされ、「エンタープライズ」は暗やみの中にくっきりと浮かびあがった。

「フィリップス、左舷方向が危ないぞ。注意しろ!」

「よし、すぐに探す」

フィリップスが日本攻撃機の大編隊をレーダーにとらえるのに、時間はかからなかった。

「アンディ(スコン少尉)! 好きな奴をやっつけろ」

「はい、左の敵機にかかります」

その声の終らぬうちに、オヘアはおぼろげに見える日本攻撃機に向けて一連射をあびせた。

曳光弾(えいこうだん=落下傘つき)が彼の目をくらませたのと、目標にパッと閃光が走るのと同時だった。

オヘアの一二機目のスコアだ。

「オヘア、敵一機、君の上からダイプしてくるぞ」

フィリップスが叫んだとき、彼の後部射手は、確実にその機めがけてレーダー射撃を始めた。

救われたオヘアは、次の目標にたいして距離をぐんぐん縮めていった。

それっきり、オヘアとフィリップス、スコンとの連絡は途絶えた。

二人がいくら呼び出しても、全く返答がなくなったのである。

十一月二十七日の夜があけて、第50機動部隊の一〇〇機が空から六〇キロ四方の海域を捜索したが、夜間迎撃隊の撃墜した九七式艦攻の漂流物と油を発見したほかは、オヘアのF6F-3N「ヘルキャット」の破片を発見することができなかった。

おそらく味方の対空砲火により、レーダー撃墜されたものと思われ、米海軍はまもなく「行方不明」と公表、一年後に「死亡」を告示した。 |

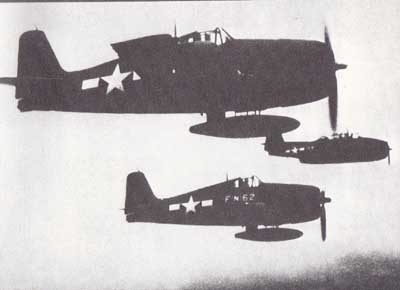

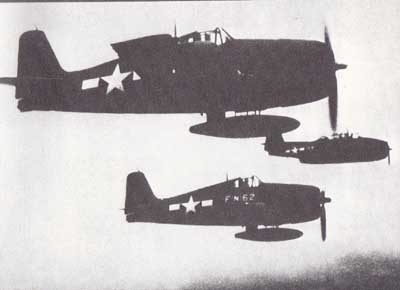

グラマンF6F-3N「ヘルキャット」夜間戦闘機2機と

TBF「アベンジャー」雷撃機1機の3機一組となった迎撃編隊

|

6 ギルバート上空日米決死の攻防 top

“エース・オヘア”の死は、アメリカに大きな衝撃をあたえた。

「不死身のオヘアが死ぬはずはない」という伝説的な信念が、アメリカ国民を支配していたからである。

なかでも彼を育てた“サッチ・ウイーブ”で有名なジョン・S・サッチ(“ジミー”サッチ)中佐は、次のように追悼している。

「オヘアは、ミッドウェー救難のときの実戦初参加まで、空戦射撃訓練は一〇時間だった。

それなのにあの正確無比の射撃と戦果だから、驚異としかいいようがない。

彼はまさに空戦の天才だった。オヘアのような男は二度とでないだろう」

そういえば、日本陸海軍戦闘機隊を通じて最高のスコア(八七機)をもつ西沢広義中尉も、予科練(乙七期生)入隊の前は生糸工員で、ラバウル進出後アッというまに撃墜数を重ねたということである。

彼もまた、零式輸送機に乗せられて任地(ルソン島マパラカット)に帰る途中、ミンドロ島カラパン上空でグラマンF6F「ヘルキャット」二機に遭遇し、撃墜されてしまった。

オヘア少佐といい西沢中尉といい、戦死したのが直接、自分の失敗からではなかったというのは、超エースとしてなにか因縁めいたものを感じる。

なおサッチ中佐は、太平洋戦争中に七機撃墜してエースとなり、戦後は海軍航空作戦本部代理長官に任命された。

ギルバートの戦闘は、両軍必死の攻防によって凄絶をきわめたが、日本海軍航空部隊の迎撃、進攻戦も熾烈だった。マーシャル群島のタロア基地から出発した「零戦」隊、九七艦攻隊、一式陸攻隊は、暗闇に乗じてレーダーをさけながら米機動部隊、上陸アメリカ軍にたいし、攻撃をくわえた。

なかでも「零戦」隊は、昼間タラワ、マキン両島の上陸軍に銃爆撃を行い、これを阻止しようとするF6F-3「ヘルキャット」と壮絶な空戦を繰返した。

特に両島の三〇〇〇人の海軍陸戦隊と一五〇〇人の軍属が玉砕した十一月二十五日には252空の福田澄夫少佐(海兵六九期)のひきいる「零戦」二四機がマキソ島の銃爆撃に向い、途中でF6F五〇機と交戦、その一一機を撃墜(不確実四機)したが、六機を失っている。

F6F二機にたいして「零戦」一機の空戦なら勝てる、とアメリカ側が自信をもち始めた当時、半数の劣勢でこれだけの戦果は大きい。

生残りのベテランたちが得意のひねりこみ格闘戦に持ち込んだ情景が想像できる。

こうした空戦の場合、迎撃する側は格闘戦をせざるをえなくなり、「零戦」の術中にひきずりこまれたのであろう。

これらの作戦に参加していた日本海軍の空母「瑞鶴」は、一週間で艦戦隊の八割近くのパイロットを失ったが、アメリカ側の損害も他の戦闘にくらべてはるかに大きく、「零戦」とF6Fの一大決戦が、ここに展開されたのである。 |

一週間で艦隊の8割ちかくのパイロットをうしなった空母「瑞鶴」は、

敵の集中攻撃を受けて傾いた(手前は駆逐艦)

|

|

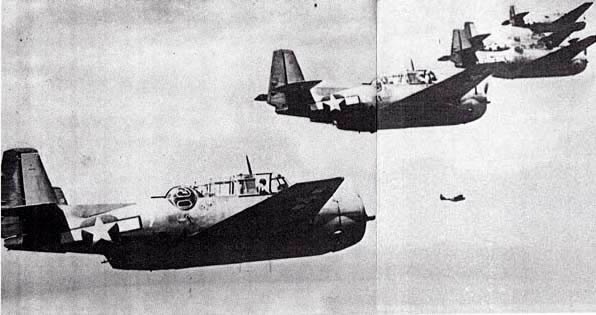

グラマンTBF「アベンジャー」は「ヘルキャット」とともに日本艦船の雷撃に活躍した

|

7 雷撃機「アベンジャー」、期待されて登場 top

ここでF6F「ヘルキャット」とともに、日本艦船の雷撃に活躍した、同じグラマン社のTBF「アベンジャー」についてふれておこう。

米海軍が、第二次大戦のはじまった頃、備えていた艦上攻撃および爆撃機は、ダグラス社のSBD「ドーントレス」とTBD「デバステーター」およびヴォート社のSB2U「ビンディケーター」であった(SBは偵察・爆撃機、TBは雷撃・爆撃機、Dはダグラス社、Uはヴォート社)。

|

ダグラスSBD「ドーントレス」は、対日戦が予想される1940年6月、新鋭偵察爆撃機として米海軍に登場した

|

当時のダグラス社は、DC-3という旅客機のベストセラーを生んだ余勢をかって、空母用の爆撃機や雷撃機も生産していた。

ダグラスSBD「ドーントレス」のほうは、一九四〇年六月から引き渡されて、日米関係悪化の折から、もし対日戦が始まっても新鋭機として通用する機体であったが、TBD「デバステーター」は一九三七年十月から、ヴォート「ビンディケーター」は一九三八年七月から配属されていて、もはや旧式化はあらそえぬ状態になっていた。

そこでこれらにかわる雷撃の後継機として一九四〇年四月、グラマン社とヴォート社が海軍から試作発注をうけた。

グラマンは原型XTBF-1を二機、ヴォートは原型XTBU-1を二機である。

ところがヴォートのTBUは、戦闘機優先用のプラッ卜・アンド・ホイットニーR-2800、二〇〇〇馬力エンジンをつけることになっていたため難航し、爆撃機用のライトR-2600、一七〇〇馬力エンジンを装着したグラマンTBFが採用となった。

|

グラマンF6F「ヘルキャツト」の宿命的ライバルだったヴォートF4U「コルセア」戦闘機

|

のちに戦闘機でも、グラマンF6F「ヘルキャット」とヴォートF4U「コルセア」が先を争ったわけだが、両社のライバル争いは、宿命的なものがあったのである。

「TBF-1を二八六機生産せよ」という海軍の発注命令が出されたのは、一九四〇年十二月二十三日で、試作発注からわずか八ヵ月しか経っていない原型機の完成前であった。

日米関係がますます悪化してゆくとき、旧式なTBDでは心もとないと、米海軍は焦燥にかられてきたからだ。

当時の日本における艦上攻撃機といえば、約一年後にパールハーバー攻撃の主役となった九七式1号および3号艦攻(中島B5N)と九九式艦爆(愛知D3A)が、「赤城」「加賀」「飛竜」など主要空母への配備を終って、すっかりパイロットの手のうちに入ったところだった。

さらに後継機「天山」(中島B6N)の試作さえ進められていたのである。

パールハーバー攻撃の結果からみれば、日米開戦の日に備えて先進的艦上攻撃機をそろえ、新しく開発もしていた日本海軍は、一歩先んじていたことになる。

しかし、米海軍は「レキシントン」「サラトガ」両空母の就役時から、もちろん専任の艦攻・艦爆もあったが、もっぱら艦上戦闘機で偵察・爆撃・雷撃を兼ねさせるやり方をとっていた。

そして一九三六年、「ヨークタウン」「エンタープライズ」両新鋭空母の進水により、やっと本格的な艦攻・艦爆の積極的開発を始めたといういきさつがある。

このような事情から、XTBF-1の原型一号機は、グラマン得意の特急開発によって一九四一年八月一日、初飛行にこぎつけた。

のちのF6F「ヘルキャット」がそうであったように、この機体もかなり大きく、九〇〇キロの爆弾または魚雷は、胴体底部倉内にしまいこまれた。

数字の上からいえば、一九四四年から登場した「天山」が勝っているのは当然だが、その稼動率からいえば「アペンジャー」が一番だった。

両外翼の前桁を軸として前縁をさげ、水平面にたいして垂直に立てた外翼をそのまま後方へ折りたたむという操作は、油圧によって自動的に行われ、艦上整備の人手を大幅に減らすことに成功したのである。 |

パールハーバー攻撃の主役となった九九式艦上爆撃機

|

8 「アベンジャー」も大活躍 top

テスト飛行も順調にすすんでいたところ、十一月二十八日、原型二号機が、爆弾倉隔壁から火をふいて墜落してしまった。

幸い二人の乗員はパラシュートで脱出して無事だったが、その直後パールハーパー攻撃があり、生産計画は著しく早められると同時に、追加発注が行われた。

「一体どのようにして、浅いパールハーバーでの雷撃が行えたのか」

というのが、グラマン技術陣の疑問点だったが、ともかく一九四二年(昭和十七年)二月から、TBF-1として部隊配属がはじめられ、六月四日のミッドウェー海戦にはその六機が、ミッドウェー基地から日本機動部隊攻撃に初出撃している。

しかしこの初陣では、五機を失い、ただ一機が、やはり四機出撃したB26(陸軍双発爆撃機)の生残り二機とともに帰還しただけだった。

ミッドウェー海戦におけるアメリカの勝利の主役は、ダグラスSBD「ドーントレス」が行った急降下爆撃で、TBF「アベンジャー」雷撃機としてはまことに不本意な戦闘であった。

しかし、その後、ガダルカナルの日本艦隊攻撃など数を増すに従って古いTBD「デバステーター」と交代し、戦力の低下しはしめた日本海軍を悩ませながら、ついに兄弟分F6F「ヘルキャット」と手を組んで、勝利の立役者となるのである。

TBF-1の量産はゼネラルモータース社でも行われ、TBM-1と呼ばれて、改良型(一二・七ミリ翼内固定を二梃にし、防弾装置を強化、落下タンクを装備するなど)のTBM-1Cも造られた。

さらに一九四四年四月には、エンジンをR-2600-20の一九〇〇馬力とし、翼の下にロケット弾や落下タンク、あるいはレーダーを吊り下げられるようにしたTBM-3シリーズも生産されている。

グラマン社で一九四二年末まで行われたTBFの生産数は二二九〇機(うち四〇二機が「アベンジャー」の名で英海軍へ供与)、GM社ではTBM-1(1Cを含む)が二八八二機(うちイギリス向け「アペンジャー2」が三三四機)、TBM-3シリーズが四六六四機(うちイギリス向け「アベンジャー3」が二二二機)、合計九八三六機も造られた。

なお戦後二九五三年)も、「アペンジャーA・S-4」の名で、TBM-3Eが約八〇機、英海軍に引き渡されている。

そのほか戦後、フランス海軍、イギリス海軍、日本海上自衛隊(TBM-3W、TBM-3S)にも供与され、数年間就役していたことは、本機のつかいよさを物語っている。

日本の九七式艦攻1、2(三菱B5M)、3号、および「天山」の全部をあわせて三七〇〇機にすぎなかったことを思うと、物量ばかりではなく、決定的な国力、戦力の差というものをつくづくと知らされる。

余談であるが、昭和十六年の太平洋戦争開始前、アメリカで『ダイビング・ボマー』という航空映画(総天然色)が封切られた。

つまり急降下爆撃を主題に米海軍の後援で撮影されたものだが、グラマンF2F艦戦、ヴォートSB2U艦爆、ダグラスSBD艦爆などが、「エンタープライズ」「ヨークタウン」などの空母を舞台に乱舞するものだから、日本官憲の目が光った。

「こんな米海軍の素晴らしさを日本国民に見せては、百害あって一利なし。日本での上映まかりならん」

というのである。

戦意を失わせては困るから国民の目をふさげ、と考えたわけだが、すでにこの時点で日本は、戦わずして負ける要素を含んでいたといえるだろう。

9 テスト・パイロットに女性も top

さらにつけくわえるならば、日本をのぞく世界各国には、女性パイロットが戦争に参加していたことである。

最も多いのはソ連で、女性の実戦パイロットが何十人かいたらしい。

女性による戦闘隊のトップエースになったのは、第586赤軍戦闘機大隊に所属する金髪のリディア・リトバヤク少尉で、ヤク戦闘機で一二機のスコアをあげたのち、ドイツ爆撃機を追ったまま行方不明になった。

もう一人はエカテリーナ・ブダノバ中尉で、一一機撃墜ののち戦死したという。

ドイツにも特攻用の“カミカゼ”パイロットを志願した女性パイロットはいたが、実戦には参加せずじまいだったし、その他の国の女性パイロットたちも、空戦の結果、戦死したという例はないようである。

ほとんどが、戦闘機や爆撃機を空輸して航空部隊へ引き渡すか、新造機のテストをする仕事であった。

イギリスの場合は、補助航空輸送隊(ATA)といって、空軍に協力して飛行機を工場から基地に空輸する部隊の婦人隊員である。

たとえば二二歳のジョアン・ヒューズ嬢は、「スターリング」重爆撃機から「スピットファイア」戦闘機までの飛行機を空輸し、またレチス・カーチス夫人は、一五〇機の「モスキート」戦闘爆撃機と、四〇〇機におよぶ「スターリング」などの重爆撃機を空輸した。 |

イギリスの補助航空輪送隊(ATA)で活躍した女性パイロット

|

アメリカでは、航空機会社に専属の女性パイロットが勤務していた。グラマン社にも第二次大戦中、三人の女性テスト・パイロットが在籍して、人気を集めた。

セシル“デディ”ケニヨン夫人、バーバラ・キブ・ジェーン夫人、エリザペス・ホーカー嬢で、最初がブロンド、他の二人はブルネットである。彼女たちが、飛行作業に新しい魅力をもたらしたのはいうまでもない。

工場からでてきたばかりの新造機をテスト飛行するのは、それがたとえ戦闘機ではないにしても、かなりきつい仕事である。それを、彼女たちは男性テスト・パイロットに負けずに、全く申し分なく果していた。

飛行時間も皆プロ・パイロット並のものをもち、平和時であればアメリア・イヤハート(女性として初の大西洋単独横断飛行をし、一九三九年、世界一周飛行の途中行方不明となる)に劣らぬ記録飛行もできただろう。

ひとりはノーウォーク上空で事故にあい、パラシュートで無事に脱出、原因の究明に貢献している。

婦人パイロットではないが、グラマン第二工場でエリー湖(五大湖の一つ)の水圧を利用して二万五〇〇〇トンのゴム・プレス装置を扱っていたのも女性だった。

彼女は大柄なブルネット美人で、趣向をこらしたブラウスを身につけ、服装のきちんとしたことで人目をひいていた。

日本では民族思想の違いから、このようなウーマン・パワーは当時、全く考えられないことだったが、総力戦時下において、女性もまたメカニックな協力を行ってきたという欧米人のバイタリティは、やはり認めなければならないことであろう。

top

**************************************** |