|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

1 P51を手玉にとった戦闘機

太平洋戦争末期、対日反攻作戦の一翼をにない、中国の中、南部で活動していたアメリカの義勇航空隊、いわゆる“フライング・タイガース”(正式には、米第14航空軍、司令官クレア・シェンノート)は、一九四四年(昭和十九年)八月末、大きな衝撃に見舞われた。

それまで一式「隼」を主力とする日本軍戦闘機に対し、カーチスP40では格闘戦にはいらなければ互角、ノースアメリカンP51なら虚をつかれない限り優位を占めていたのに、P40はもちろん、P51でさえ、やすやすと撃墜してしまう強力な新戦闘機が、突如として出現したからである。

1 猛威をふるう日本の“怪鳥” top

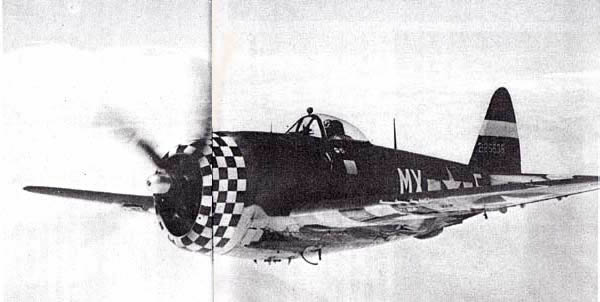

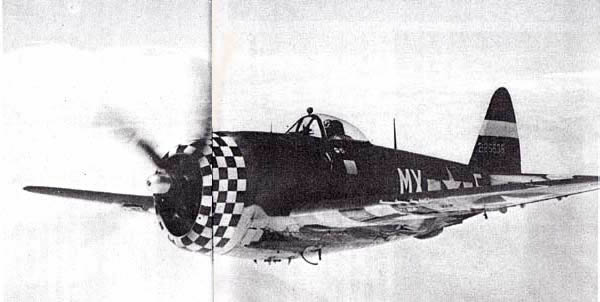

「一体あれはなんだ。まるで『ザンダーボルト』(P47戦闘機のこと)みたいじゃないか」

「こっちのタマは確実にコックピット(操縦席)に命中していたんだが、落ちなかったぞ。

これまでの日本機にはないことだ」

「ゼロ(零戦)はもちろん、『キティホーク』(P40E)よりずっと速い。

火力もすごくて、タマを避けるのに精いっぱいだったよ」

「ショーもかわいそうに、エルロン(補助翼)を吹っ飛ばされて空中分解してしまった」

“フライング・タイガース”のパイロットたちは、口々に新しい強敵に対する恐怖を語り合うのだった。 |

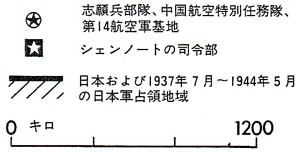

米第14航空軍、いわゆる

“フライング・タイガーズ”司令官

クレア・シェンノート

|

それは、日本の第11軍が桂林、柳州基地を攻撃するとの情報で、米第14航空軍も、八月二十九日、戦爆連合(B24二四機、P40EとP51C二〇機、P38二機)により岳州方面を襲撃したところ、思いがけぬ新戦闘機の迎撃にあい、P40三機、P51一機を撃墜され、P40四機、P51一機、B24四機を撃破されたという事実であったが(日本側は二機失っただけ)、続いて三十日も帰義(きぎ)上空でP51三機、九月十二日、易俗河(えきぞくか)南方でP40三機を落とされるといったように、日本の“怪鳥”に猛威をふるわれて“フライング・タイガース”は士気を失い、B24(四発)、B25(双発)爆撃機の援護も満足にできない状態となった。

恐怖心は疑心暗鬼を生む。数日前、衡陽(こうよう)にいたかと思えば、昨日は漢口上空に、そして今日は新郷(中国北部)上空にと、かなりの広範囲に出没する新型機の群れを見て、米第14航空軍は、 |

出撃準備中の“ブライング・タイガース”隊員

|

「相当数の日本新戦闘機が中国戦線に出動してきている。 おそらく、数個戦隊(約一五〇機)に達するであろう」

と判断した。

そして、成都から発進するB29もいずれその攻撃にさらされると考えて、ノースアメリカンP51C型の総合性能を上げたD型の投入を要請することにした。

七月上旬、サイパン島を奪取して日本攻略の態勢成ったアメリカが、一時的にせよ大いにキモを冷やした出来事である。

|

P40で中国の空を駆ける「空の賞金かせぎ」“フライング・タイガース”は、

中国大陸の制空権を日本軍の手から奪った

|

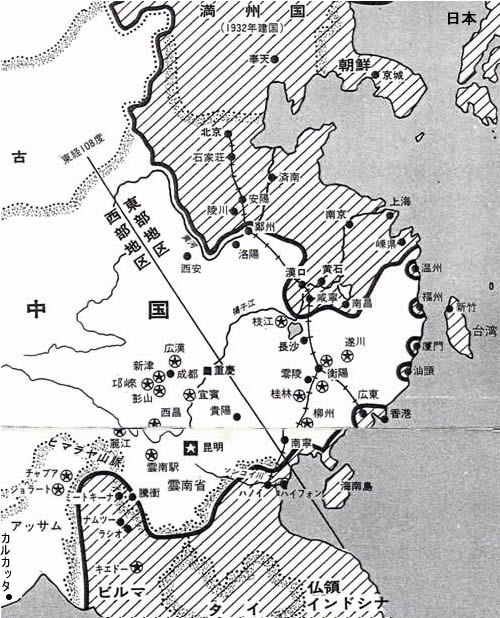

ノースアメリカンP51B「ムスタング」

|

|

P47D「サンダーボルト」

|

2 精鋭岩橋戦隊中国へ向かう top

この新型戦闘機は、キ84、四式戦闘機といい、陸軍が頽勢挽回(たいせいばんかい)を期して中国戦線の空に送り出した重戦で、中島飛行機の一大傑作であった。

一式「隼」はすでに衰え、二式「鍾馗(しょうき)」も短所が目立ち、川崎の三式「飛燕(ひえん)」もまたエンジントラブルが多かった。

それにひきかえ、B29を援護するP51C「ムスタング」の抜群な性能にほとほと手を焼いた中国派遣第5航空軍(注)は、これに対抗できる新鋭のキ84を大至急送るように要請していた。(注=司令官・下山琢磨中将、25期、昭和十九年八月中旬現在で戦闘機八二機、その他計一〇四機、計一八六機)

それはすでに五月下旬の、同航空軍参謀長橋本秀信少将の報告にも見られるが、重慶空軍もまじえた米第14航空軍が七月から中国中部、南部に加えてきた攻撃で、その声はいっそう大きくなった。

ついに派遣軍は七月末、衡陽攻撃の「卜号」作戦計画修正を大本営に要望した結果、

| 「『卜号』作戦協力及び奥地進攻作戦のため、戦闘二個戦隊(四式戦闘機)、重爆一個戦隊を約一ヵ月間、派遣軍に増強することを研究中である」 |

という内諾を得たのである。

そしてさらに八月初旬、有沼源一郎参謀(少佐、43期)の現地、航空戦況視察となり、その報告に基いて、大本営は、新鋭の第22戦隊(四式戦闘機)、第29戦隊(二式単戦闘機)、第60戦隊(九七重爆撃機)の戦爆戦力を中国に送り込んだのであった。

四式戦闘機の試作一号機・キ43(のちの疾風)が完成したのは昭和十八年(一九四三年)三月、初飛行したのは四月で、航空審査部の岩橋譲三少佐(45期)らによりテストを受けていたが、戦局の急迫によって翌年三月、増加試作機を動員しての飛行第22戦隊(三個中隊)が福生(ふっさ)で編成された。 |

中国でのシェンノートの基地

|

増加試作はこの時点で約八〇機であったが、三月にはさらに二四機、四月に一六機、五、六月に各一機(制式生産に移行したため)と増え、テス卜を兼ね、水戸と相模原飛行場で猛訓練を行なった。

初代の戦隊長には、テストを手がけていた岩橋少佐がそのまま任命され、パイロットには実戦経験者、優秀技量者をそろえていた。

しかし、もともとこの戦隊は、フィリピンを戦場とする「捷(しょう)号」作戦に備えて第2飛行団に編入されていたのだが、先に述べた通り中国派遣軍の四式戦を求める矢のような催促によって、大本営も同戦隊の比島進出に先立つ一時的中国転用をはかったものであった。

はじめ二個戦隊約六〇機を当てる予定だったが、準備が整わず一個戦隊四一機をもって八月二十一日、相模原を出発し、大刀洗(たちあらい)を経由して同日、まず二八機が大場鎮(だいじょうちん)に進出した。

そして二十四日には、常時出動可能三〇機を漢口に揃えたのである(第1飛行団所属)。

|

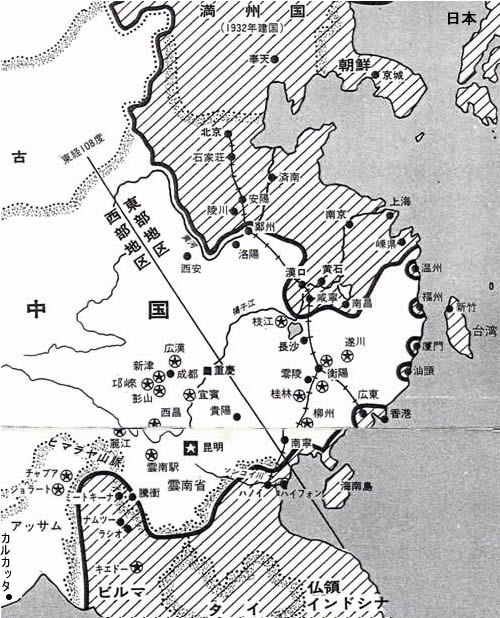

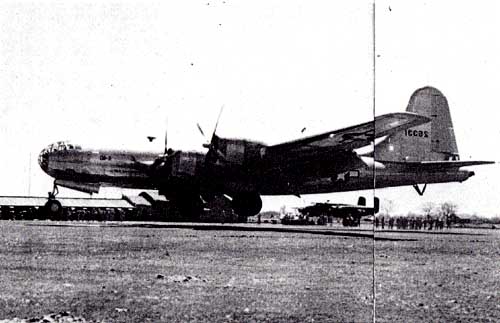

“フライング・タイガース”を恐れおののかせた日本軍の四式戦闘機「疾風」

|

四式戦の試作機をひきいて中国へ飛んだ飛行第22戦隊長岩橋譲三中佐

|

3 中国の空を暴れまわる top

第5航空軍は少ない機数で地上軍援護、活発になった米戦爆連合空軍の迎撃を行ない疲れ切っていたから、飛行第22戦隊の到着は慈みの雨のような存在であった。

さっそく橋本参謀長は、岩橋戦隊長を司令部に招き同戦隊の状況を聞くとともに、ただならない中国方面の動きを説明した。

これはかなり異例のことで、いかに岩橋戦隊が渇望されていたかがわかる。

それがために同隊は、P51の出没する第11軍の地上部隊や、他の航空団からひっぱりだこの形となり、八月二十八日の岳州付近の迎撃を皮切りに、二十九日も同地方、三十日は帰義、九月四日衡陽、六日零陵(れいりょう)、九日、老河口(ろうがこう)、新郷、易俗河、十三日老河口、十四日衡陽、全県、十七日シコウと中国の各所を飛び回った。

わずか一戦隊三〇機を、ときには二手、三手に分けてあちこちに出動させていたわけだから、米第14航空軍が「恐るべき新戦闘機による戦隊は数個にのぼるであろう」と判断したのも無理はない。

さすがの第22戦隊の面々も、この酷使にはいささかまいったようで、桂林、柳州とともに敵の有力基地であったシコウ飛行場攻撃(これは失敗した)のあと、岩橋戦隊長は司令部に、

「余りにも出動回数が多すぎ、満足な攻撃および整備が行なえない。搭乗員の疲労も限界にきている」

と苦情を述べたほどであった。

しかし第5航空軍としては、そのころ敵の西安飛行場に輸送機がさかんに往復し、P51戦闘機も一六機進出(九月十九日)しているのを知ると、

「B29も近々進出してくるであろう。それと同時にたたかなくては……」

と考え、戦闘隊による攻撃はやはりペテランの岩橋戦隊にやってもらうしかない、と決めていたのだ。

4 西安の空に消えた戦隊長機 top

それで翌二十日、早くもB29西安入りの情報をつかむとすかさず、

「飛行第22戦隊は第8飛行団長(青木喬少将、漢口)の指揮下に入り、西安飛行場の攻撃を行なうこと」

という命令を下した。皮肉にもこの日、中央から、「第22戦隊は、九月末までに内地に帰還して『捷号』作戦にそなえるよう」内命もきたのであるが、岩橋戦隊長は直ちに第8飛行団におもむいて、指揮を受けることにした。

八月、内地を出発するとき航空審査部長・今川一策少将(28期)との間に、

「フィリピンでひと暴れしてほしいところを、5航のたっての要望で、中国に回ってもらうわけだが、その期限は約一ヵ月だけといっておいた。

おまえのような優秀なテスト・パイロットを戦場で失っては、国家の大損失になるからな」

「はい、しかし、成都付近にはP51が出現していますから、そう簡単にはいきますまい。

四式戦のテストの結果を最大限に発揮させてやってみます」

「もちろん、軍人が戦闘で死ぬのは本望なことだが、おまえは審査部主任なのだから死んではならんのだ。

本当はフィリピンにもまだ行かせたくないが、四式戦の実戦テストも兼ねているので許可した。自重してくれ」

「ありがとうございます。無理せぬよう頑張ります」 |

今川一策少将:初代飛行実験部長としてキ43に着眼、

加藤中佐とともに制式化を推進した

|

というやりとりがあったのだが、やはり戦場にきてみればそうはいかなかった。

P51に対抗できる先兵として、あちこちと引っ張り回され、ついに、四式戦でも重武装のため限度いっぱいの距離(片道約六〇〇キロ)への進攻を強いられようとしている。

しかし、彼のはげしい気性と、長い戦闘機パイロット魂は、ここで後へ引くことを許さなかった。

青木第8飛行団長は、

「二十日夜、飛行第60戦隊の重爆に西安飛行場の拘束爆撃を、二十一日払暁、飛行第22戦隊の選抜機に同飛行場襲撃を命ず」

と伝えた。

岩橋少佐は熟慮の末、斉藤大尉、古郡准尉、久家准尉の三人を選抜すると、二十一日払暁、新郷飛行場(漢口の北約六〇〇キロ)を発進した。

ところが斉藤、古郡両機はエンジン不調と離陸失敗で中止し、結局、岩橋、久家両機のみが西安奇襲攻撃に回ったのである。

前夜の重爆隊の拘束爆撃が失敗に帰していたので、敵の迎撃力は十分とみて、わずか二機では火中に栗を拾う類いと、彼は死を覚悟していたにちがいない。

西安飛行場に到達すると、スクランブルで離陸してきたP47を一連射でたちまち撃墜し、さらに超低空で敵機を銃撃していった。

その時また離陸したP47がアッという間もなく岩橋機と接触し、ともに地上に激突、炎上してしまった。

これは上空警戒の任にあり、かろうじて帰還した久家准尉の報告である。

5 “赤鼻のエース”闘志を燃やす top

こうして中国派遣第5航空軍に大きな活を与え、米第14航空軍“フライング・タイガース”を恐れおののかせた飛行第22戦隊は、戦隊長を失ったほか約一〇機を消耗し、残った約二〇機の四式戦を第25戦隊にゆずって、十月初め六柱の遺骨とともに内地へ引き揚げ、「捷号」作戦に備えた。

だが一方で、四式戦の他戦隊への供与もわずかながら行なわれた。

中でも昭和十六年(一九四一年)三月に満州の八面通で編成され、関東軍戦闘隊の精鋭としてうたわれたのち、十八年七月から中国戦線へ進出した飛行第85戦隊(第2飛行団所属・広東)には、十九年九月末、九機が引き渡されている。

このとき第2中隊長の若松幸禎(ゆきよし)大尉は、七月から四式戦の伝習教育を受けていた根岸中尉、野村曹長と漢口で合流し、同機を受領して九月二十二日、衡陽を経て広東基地に帰ったのである。

二単(注)「鍾馗」で大きな戦果をあげていた若松大尉は、それにまさる四式戦を手のうちに入れ、絶大の自信をもった。(注=二式には複式戦闘機もあったのでそれと区別して二単といった)

「スピード、上昇力、旋回性、みな二単(鍾馗)よりいいぞ。それにアシ(航続距離)だってずっと長いし……」

「ほう、すべてにまさっているのか。それならP51も問題ではなくなるね」 |

“赤鼻のエース”とうたわれた、

若松幸橲大尉

|

未帰還五機、戦隊長の齊藤藤吾少佐(45期)が燃料尽きて黄浦江岸に不時着負傷、他の一機も不時着という打撃を受けた。

戦隊の可動機わずか四機となってしまったので、一時、進攻作戦を中止し、漢口にあった第1中隊を呼び戻して戦力の回復をはかった。

また、二単「鍾馗」のエンジン故障も続発しており、気筒、曲軸の焼付、二速与圧装置の不良で悩まされたこと、および航続力の短いことも第85戦隊の機種改編を急がせる理由の一つになったのである。

7 首には賞金さえかけられる top

若松大尉がなぜ“赤鼻のエース”あるいは“赤ダルマ隊長”と呼ばれたかというと、二単「鍾馗」のスピンナー・キャップ(プロペラ中心の整流キャップ)と垂直尾翼を真っ赤に塗って、常に先頭に立って遠距離から正確な一連射を加え、P40を抜く手も見せぬ早業で仕止めていたからで、歴戦の“ライング・タイガース”もただ恐れるばかりだった。

彼の機影を見ると、B25、B24を援護してやってきたP40のパイロットたちは、われ先に高度をとるか退避してしまうため、ハダカの爆撃を行なわなければならなかった。

実際にはB24の対戦火網はものすごく、一式「隼」などは容易に近づけなかったのだが、それでも敵の爆撃を不正確なものにしてしまう効果は大きかったのである。

ついに重慶政府は、

「“赤鼻のエース”をうちとった者に二万元を与える」

と賞金をかけた。もちろん、相手は“フライング・タイガース”の面々である。

しかし、なかなか撃墜できないと知ると、

「“赤ダルマ隊長”の首に五万元をかけよう」と増額した。 |

隊長若松機はプロペラの中心が赤く塗られていたので、

赤鼻のエースとフライング・タイガースに恐れられていた。

|

なにか西部劇のお尋ね者のようなスタイルだが、当時の中国戦線に参加していたアメリカのパイロットの中には、一種の賞金稼ぎのような者もいたので、こうした布令が出されたのであろう。

しかし、それほど若松大尉の技量はすぐれていたわけで、アメリカの得意とする一撃離脱戦法のお株を完全に奪った小気味よい日本のエースであった。

8 四式戦でP51も次々仕止む top

さて四式戦を受領して、第85戦隊若松隊(第2中隊)の意気は増々上がった。

十九年十月四日、午前八時三十分より午後五時三十分の間、八回にわたって梧州(ごしゅう)から西進する遡江(そこう=川をさかのぼる)船団を攻撃してきたP40、P51延べ三二機を迎えうち、P51を五機撃墜、二機撃破したのである。

若松大尉の当日の日記を引用しよう。

○八一五(午前八時十五分)、四式戦四、二式戦四を引きつれ、梧州付近の哨戒に赴く。

太陽を背に、快適なる索敵行なり。

梧州上空にて下方にP51一機を発見……

第一撃にてP51瞬時に火を吹く……。

続いて左に発見せる敵機に一撃、火と水を吹かせ一挙に二機撃墜す。……

大久保は一機を追いかけ発火せしめ、石川軍曹も二式にて攻撃、敵を落下傘降下せしむ。……

発見敵機を全部撃墜す……。

我が方被弾機一機もなく、赤子の手をねじるがごとし。友軍の頭上眼前に敵を圧倒撃滅せしは嬉し。

P51五機撃墜のうち、若松大尉が二機、大久保操軍曹(少飛7期)が二機と計四機を四式戦でやったわけで、その高性能には若松大尉自身がびっくりした。

ハ45・二〇〇〇馬力エンジンの手ごたえはすばらしく、実戦によって速力、ダッシュ力、火力ともP51にまさるとも劣らないことが実証されたのであった。

第22戦隊の岩橋チームによって米第14航空軍“フライング・タイガーズ”に、その存在を知らしめた四式戦闘機は、第85戦隊の若松チームに引き継がれてさらに威力を発揮していった。

十月六日、同十五日、十六日、十七日と広東付近に来襲したB24「リベレーター」、P51、P40の戦爆連合空軍に対し、第85戦隊は果敢に立ち向い、地上砲火によるものを含めて一七機を撃墜破(85戦隊の損失六人)したが、うち五機は若松大尉、四機は大久保軍曹の仕止めたものである。

しかし、十月十七日、フィリピンを主戦場とする「捷一号」作戦が大本営から発動されて、中国方面へのパイロットの補充は期待できなくなり、中国における航空優勢は米中側に傾いていった。

十月二十日、梧州、広東上空の防空に任じていた飛行第85戦隊に未帰還一機を生じて、戦隊(第1と第2中隊。第3中隊は漢口)の空中勤務者は八人になってしまった。

そこで十二月初め、漢口に移って第3中隊と合流したが、戦力は十一月中旬現在で四式戦一〇機、二式単戦一七機となっている。

第5航空軍は全部で一五〇機であったが、米中連合空軍は八〇〇機に達し、彼我(ひが=敵と我軍)の戦力比は五対一以上に開いて日本の命脈迫る感を深くしていった。

|

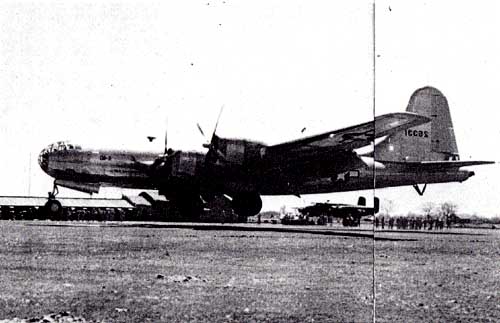

“アルファ”作戦の一環として、漢口の日本軍施設を爆撃する米第14航空軍のB24「リベレーター」爆撃機

|

9 手に汗にぎる空戦実況放送 top

「ただいまP51に追尾中……

距離二五〇……

一一〇〇……射てーつ〈ドドドドド……〉……

敵機白煙を吹いて降下中……

あっ、発火、分解せり……。

P40六機、広東に向け侵入しつつあり、われこれに接敵中……

反航優位から反転……

間もなく射距離にはいる……

上二〇〇……

一一五〇……

昭準〈ドドドドドド……〉われ撃墜す!」

これは若松大尉の空戦実況放送で、広東基地で実際に傍受したものである。

彼は友軍の士気を鼓舞するため、空戦にはいると無線電話のスイッチを入れて実況を報告していた。

ドドドド……という一二・七ミリ機銃、二〇ミリ機関砲の豪快な射撃音がスピーカーから流れると、基地の将兵は耳をかたむけ手に汗をにぎった。

「若松! たのむぞっ」

「中隊長っ! がんばれっ」

「これもいただきですねっ」

そして、見事「撃墜」が報告されると、「バンザーイ ご苦労さま」の歓呼がこだました。

基地における残留者、地上整備員、勤務者にとって敵の空襲は手も足も出ない歯がゆいことであったから、エースの登場と敵機をたたきおとす実況は、この上ない快哉事であったわけである。

10 コチコチでなかった陸軍航空隊 top

人はよく「陸軍はコチコチでユーモアを解さない、いやそれをとばしたらぶん殴られるところだった」という。

確かにそれはあったが、一部、特に航空隊は、そんな気配はほとんどなかった。

やはり軍用機という危険なものを扱う緊張感と、それを和らげるユーモアがうまくマッチして成り立つところだったからであろう。

また陸軍航空隊が、第一次大戦後の大正八年(一九一九年)、近代化するに際して、フランス飛行団(フォール大佐以下六一人)から航空技術を学びとったことにも原因があるように思われる。

海軍が大正十年、同じ目的でイギリスから呼んだセンピル大佐以下の教官団(三〇人)は、まことに厳しくうるさいチームであったというが、フランス飛行団はクレマンソー首相が好意をもって送り込んでくれたチームだけに、第一次大戦のそうそうたるエースを加えながら、なごやかでエスプリに富み、次代の陸軍航空幹部を感化したようだ。

それかあらぬか海軍では、各航空隊のマークに派手な模様、マークを印すことはなかったし、水兵から佐官に登用されるという処遇もほとんどなかった。

しかし、陸軍では、各戦隊ごとに色とりどりのマークをあしらい、中隊長機の機首や尾翼を赤く塗ることも許されたし、一兵から佐官に取り立てることも、少ないながら何人かあった。

若松幸信大尉も、まさにその中の一人だったのである。

11 漢口にしのびよる敗勢 top

第85戦隊が漢口で戦力を回復しつつある間、十一月十一日、衡陽にP40、P51が延べ四十数機、七回にわたって来襲した。

同地防空の飛行第48戦隊(戦隊長・鏑木健夫少佐・51期)は全力の一式戦「隼」一四機で迎撃し、P51四機を撃墜、二機を撃破したが、こちらも三機撃墜され(落下傘降下一、人員無事)祥祥、被弾不時着三機、さらに敵の対地攻撃によって炎上六機、大中破六機という大損害をこうむった。

この日、畑総司令官が南岳視察の途上、衡陽飛行場にいて、また下山第5航空軍司令官も衡陽指揮所にいて、二者ともこの味方の惨状を目撃していたのである。

下山中将は回想録で、次のようにいっている。 |

漢口に大打撃をあたえたB29爆撃機

|

桂林制空のため飛行第48戦隊が衡陽基地で出動準備中、シコウの敵機が遂川にゆくため数機衡陽の上空を通り掛って、下に飛行機がずらり並んだのを見付けたからすぐ舞下って銃撃を始めた。

〈中略〉

地上の監視哨は七〇粁ぐらいしか離れておらず、電波警戒機もまだ十分には機能を発揮していなかったので、敵を見付けてから一〇分そこそこで既に上に来ているので間に合いようがない。

また空戦を見ていて、彼我武装の優劣、通信の差をこの時ほど如実に体験したことはない。

敵機の発射音を我がほうと比較すると、工場の気笛の傍で蚊の鳴いている程度といっても過言ではない。

また衡陽から三○○粁隔てるシコウへ敵が電話で増援を要求するのがはっきりと傍受できているのに、我が方はわずか一〇〇粁足らずの湘潭(しょうたん)にきている戦隊の後続隊にはどうしても通話ができない有様で切歯扼腕(せっしやくわん)するけれども、どうにもならずみすみす不利な戦闘を交えさせる結果となった。

太平洋戦争間、我が通信能力の低さが作戦に多大の不利を招いたことは周知の事実であるが、我々もまたこの日、この点で極めて痛切な教訓を得た。 |

下山中将が認識不足だったわけではないが、日本の国力、戦力をわきまえずに猪突猛進した軍部の浅はかさが悲しい。

「敵を知り己を知らば百戦あやうからず」という孫子の兵法を真にわきまえていれば、太平洋戦争のみじめな結末は避けられたであろう。

12 “漢口・死の行進” top

十一月末になると、漢口に対するB24、B25の夜間爆撃がひどくなり、損害も急増していったが、迎撃力は温存中で微弱であった。

十二月に入り、ついにB29が中国内要地の爆撃を始めた。

「米空軍が漢口市街地を爆撃する」

という情報が流されて、市民は浮き足立って郊外へ避難を始めた。

B29に無差別爆撃をされては、元も子もないからである。

これは十日頃からはじまり、十六日には避難民が郊外へ通じる道路にあふれかえった。

「無差別爆撃を行なうとはけしからん」

「アメリカ人パイロットを、みせしめにやっつけてやれ」

いきり立った陸軍参謀は、十七日、捕虜とした彼らに繩をつけて引きずり回し、中国民衆の前で処刑してしまったのである。

これは“漢口・死の行進”といわれ、その参謀は戦後、戦犯裁判で死刑になった。

13 エース若松少佐の壮烈な最期 top

さて翌十八日、無差別爆撃の情報通り、B29約九〇機が正午過ぎから約一時間にわたって漢口に進入し、焼夷(しょうい)弾、爆弾を投下して市街はえんえんと燃えさかった。

これに備えて待機していた飛行第25、第48、第85各戦隊は、青木飛行団長の統一指琿のもとに迎撃を開始し、B29二機撃墜(不確実)、一一機撃破の戦果をあげた。

これにつづき午後二時三十六分から三時十五分の間に、B24、B25、P51など戦爆連合七〇機以上が五波に分かれて爆撃と銃撃(飛行場)を重ねた。

第25、第48戦隊とともに、昼からの空襲の合間をぬって燃弾を補給しては舞い降り舞い上がっていた第85戦隊も、少ない人数では疲労こんぱいし、四式戦は地上で破壊されていった。

若松少佐(この少し前に進級)はP51と激闘し(一〜二機を撃墜したと報告されている)、二度目の離陸でついにP51十数機にとり囲まれてしまった。 |

所沢飛行学校助教官時代の若松幸橲(後列左より3人目)

|

いかに乗り手のいい四式戦も、あらゆる角度からP51にかぶられてはどうしようもない。

燃料タンクから白い尾をひき、つぎの瞬間、真っ赤な炎をはいて武昌第二飛行場から一キロの地点に墜落、壮烈な戦死をとげたのである(三十四歳)。

彼とともに第85戦隊の双璧とうたわれていた第1中隊の柴田力男准尉(約二七機撃墜)、細堀軍曹も戦死し、大久保軍曹は負傷して不時着、斉藤戦隊長もまた被弾して火傷を負うなど、可動機数はわずか三機になるという惨憺たる有様であった。

これに対し米空軍に与えた損害は、前記B29の撃墜破のほかはP51四機撃墜、三機撃破にとどまった。

「若松少佐戦死」の報に、下山軍司令官はじめ第5航空軍全員が泣いた。円熟した空戦技術で不死身のエースといわれていたばかりでなく、その人柄は上下からの信頼と親しみを集め、航空軍の支えとなっていたのである。

「若松をここで死なせたくなかった。一度帰しておけばよかった」

と軍司令官ら入ったというが、当時の日本の戦況、中国戦線の情況でそれができたであろうか。

数少ない飛行機に乗って、敵機の雨のような射弾をかいくぐってきたベテラン・パイロットたちも、うち続く消耗戦にあって、ついに消えざるをえなかったのだ。

明治四十四年(一九一一年)鹿児島県生まれ、昭和五年飛行第3連隊に志願兵として入営、昭和七年十一月から戦闘機パイロットとなり、所沢、熊谷飛行学校助教官を務めた。

十三年五月第18期少尉候補者として航空士官学校に入校し、同年末少尉となった。

昭和十四年九月、ノモンハンの飛行第64戦隊第1中隊に派遣されたが、すぐに停戦となって空戦に参加できなかった。

同年末に中尉、十五年末、明野飛行学校の甲種学生となり、十六年四月同校を卒業して満州・八面通で新しく編成された第85戦隊付になった。

十七年一月第2中隊長に任ぜられ、同年八月大尉、十九年十一月少佐に進級したというのが若松中佐(戦死して特進)の略歴である。

この経歴が示すように、若松は航空報国の念、黙しがたく、陸軍航空隊に一兵で身を投じ、以後の成績優秀のため少佐まで躍進するが、不利な戦いに巻込まれてついに華と散った。

また戦闘機パイロットとしては、九一式戦闘機にはじまって九七式、一式『隼』へ、そして実戦で二式「鍾馗」、四式「疾風」(すべて中島製)に搭乗し、米空軍のP40を一〇機以上、P51を八機以上、計一八機以上の戦闘機ばかりを撃墜した。まことに超一流の陸軍パイロットということができよう。

14 第二次世界大戦列強レシプロ戦闘機

top |