|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

4 九七戦闘機で地盤を築く

日本に、本格的定期航空輸送事業が開始されたのは、昭和四年(一九二九年)七月十五日からで、使用機は、アメリカ製のフォッカー・スーパー・ユニバーサル六人乗り単発旅客輸送機であった。

「日本航空輸送株式会社」は、この機体を一〇機購入して、東京~大阪~福岡を、約六時間かかって運航した。

汽車が東京~大阪間を一二時間かかって結んでいた当時としては、大変な交通の革命だったのである。

また、いまはぶかっこうに思えるフォッカー機のスタイルも、昭和初期の目から見れば、まことに新鮮な感覚を与え、会社マークの天女が良く似合っていた。

東の基地だった東京の飛行場は、創設当時はまだ羽田が完成しておらず、立川の陸軍飛行場(飛行第5連隊)を使用していた。

|

昭和5年、日航の“フォッカー・ユニバーサル”に搭乗した作家連。左から、池谷信三郎、横光利一、直木三十五、菊地寛の各氏

菊地寛氏が芥川賞、直木賞を創設した雑誌社社長で、当時の流行作家の芥川龍之介、直木三十五両氏の名前を賞名とした。

|

1 国産旅客機第一号完成 top

昭和五年のある日、日航のフォッカー旅客機に菊池寛、直木三十五、横光利一、池谷信三郎の作家諸氏が体験飛行を行なった。

「飛行機も便利になったものだな。お客をこんなに大勢運べるなんて……」

と菊池が感心すると、

「欧米じゃ、この三倍も四倍もある旅客機が飛び回っているんだぞ」

とハイカラな横光がしたり顔にいう。

すると直木は、

「空中では書けんと原稿用紙を置いてきてしまったが、これほど平静なら持ってくりゃ良かった」

と残念がった。流行作家も珍しがった当時の飛行風景である。

フォッカー・スーパー・ユニバーサル機(ジュピター6・四二〇馬力一基、最大時速二三五キロ、巡航時速一七〇キロ、航続距離一〇〇〇キロ)はその後、何機分かの部品が到着し中島で組み立てられたが、航空局はさらに中島における国産化を命じた。

創立した時、まず民間機を手がけた中島飛行機にとって、純国産ではないにしても定評ある実用旅客機の国産化は、願ってもないチャンスであると同時に、N36輸送機のとむらい合戦と感じたのである。

このN36というのは、大正十五年(一九二六年)二月、逓信省航空局の国産旅客機懸賞試作に応募し、昭和二年四月に完成した貨客輸送機だった。

フランスのブレゲー28~36旅客機を基本にジュピター四二〇馬力をつけて、昭和三年(一九二八年)五月三日に初飛行し、翌四日、満席状態テストのため加藤寛一郎飛行士が工員七人をのせて尾島飛行場を離陸したところ、どうしたことか、高度一〇〇メートルから真逆さまに墜落、全員惨死するという事故を起こしてしまった。 |

中島の貨客輪送機ブレゲーN36oテスト飛行中に墜落し、多数の

死者がでた。「亡き仲間をとむらおう」これが、その後の合言葉になった

|

実をいうと小山もこのとき一緒に乗るはずであったが、すでに満席になっていたのであきらめ、下で小用中にこの事故を目撃したという。

ちょうどマリー、ロバンのNC戦闘機第一号機が完成したときだったから、この民間航空はじまって以来の大事故も、中島所員たちの悲痛なこらえによって乗り越えたのであるが、いつの日か完全な旅客輸送機を量産して、亡き仲間を弔ってやろうというのが彼らの合言葉であった。

そこヘフォッカー機の国産化と量産の話だから、一同大いに張り切ったのも当然であろう。

幸い木製骨組み合板張りの技術は、甲式四型で経験ずみだったので、仕事は非常にスムーズにゆき、国産第一号機は昭和六年三月十八日に完成した。

ジュピター6・エンジン付きの生産型と、寿エンジン付きの生産型があり、太田製作所で十一年十月まで造られた。

日航用約四〇機、陸海軍用(患者輸送機など)数機の合計四七機である。

このほか陸軍用の九五式二型機上作業練習機(キ6)として、二〇機もあったことは同機の稼動性のよさ、使いやすさを良く物語っているであろう。

昭和八年二月、満州国の治安維持のため、関東軍は熱河作戦を行なったが、このとき満州航空株式会社のフォッカー・スーパー・ユニバーサル旅客機(中島における国産化分)一二機が航空輸送隊(隊長・島田隆一中佐)として徴用され、物資輸送、物糧投下、患者輸送に活躍した。

このとき軍属部隊の間に歌われた串本節の替歌を紹介しよう。

一、朝は早うから晩まで

飛びましょう

隊長さんの名前が 島田だもの

あらよいしょ よういしょ

よいしょ よいしょ よいしょ |

二、フォッカー彼女は

昨日も 今日も

ラマ塔慕うて 通い行く

あらよいしょ よういしょ

よいしょ よいしょ よいしょ |

2 陸海軍機の純国産宣言 top

制空用の九一式戦闘機と防空用の九二式戦闘機は、大陸に進出しようとする日本陸軍の花形であった。

世界水準並みの性能、カッコよさが、表向き地味な陸軍に活を与えた。

しかしその頃、対外的にはロンドン軍縮会議(昭和五年)のあと、満州事変、上海事変、そして満州国建国とそれに対する国際連盟の反発とつづき、国内的にも井上前蔵相暗殺(昭和七年二月九日)、団琢磨射殺(同三月五日)、犬飼首相射殺(五・一五事件)など、テロ事件が発生して世情騒然、軍事力の少数精鋭化を求める声が高まってきた。

それを具体化させた一つが、海軍航空本部長の松山茂中将と同技術部長の山本五十六少将の「海軍機は今後、わが国の設計者によって、すべて純国産でまかなう」という方針であり、陸軍もこれと同じ趣旨で行なうことになったのである。

日本の各飛行機会社の設計者も、そろそろ飛行機設計のコツを覚えてきて、一本立ちできる態勢にはいっていたが、まだ何から何まで国産でいくには心もとないところもある。

しかしこの際、設計を外人に頼むことなく、とにかく日本人だけですべてをやってみよう、というわけであった。

そこで陸軍では、昭和八年(一九三三年)から計画された陸軍機には、試作、制式を問わず、すべて「キ」「ハ」の番号制を採用した。

「キ」は機体のキで、キ-○と呼び、「ハ」は発動機(エンジン)のハで、ハ-○と称する。

のちにグライダー(空挺隊用その他)にはク番号がつけられた。

(キの第一号、キ1は三菱の九三式双発重爆に与えられた)。

3 中島九五式艦戦が採用 top

最大時速三三五キロ、高度一万メートルの記録を出し意気上げた九二式戦闘機を改良して、さらに高性能のものができないかと、陸軍が川崎に命じたところ、昭和九年二月、逆ガルタイプ型の低翼単葉という、極めてユニークな戦闘機キ5を提出してきた。

しかし、川崎はまだドイツのフォークト技師(ドルニエ社)のお世話になっていて、土井武史技師が設計主務者であった。

キ5はハ9・八〇〇馬力水冷エンジンによって、実に時速三六〇キロのスピードを出したが、運動性がぐっと悪く陸軍のお気に召さなかった。

少しでも運動性を増そうと、川崎では増加試作ごとに逆ガルタイプになった中央翼の下反角を減らし、四号機ではとうとう水平にしてしまったが、やはり不合格とされている。

これより前、三菱でも凖逆ガルタイプ(中央翼上面は、外に向って下がり、翼下面は水平になっている)の低翼単葉、七試艦上戦闘機を試作、昭和八年二月に完成させたが、性能不足で不採用となった。

さらにこの経験を生かして完全逆ガルタイプ翼とした九試単戦にいどみ(昭和十年一月完成)、ほぼ成功して、九六式艦上戦闘機の原型とすることができた。

(ただし、九六式の中央翼を水平にして採用された。当時、逆ガル型は安定性に問題があったのである)。

中島でも三菱の七試艦戦といっしょに海軍に提出しだのが、九一戦を改造した中島七試艦戦で、エンジンは寿5型、プロペラは金属性の三枚となり、やや近代化された。 |

試作七試艦上戦闘機

海軍最後の複葉機となった九五式艦戦、

これは九〇式艦戦を原型としていた

|

また九試単戦も、キ11(あとで述べる)という、陸軍に出して不採用となったPA改(中島側呼称)を問に合わせたため、いずれもはねられてしまった。

中島としては、九〇艦戦の性能をさらにアップできる見通しがあったので無理に新型機を試作する気持ちも、また余裕もなかったようである。

そして中島の思惑どおり、最大時速を九〇式の一五八ノット(二五〇キロ)から一九〇ノット(三五〇キロ)にあげ、各部を改良した九五式艦戦が採用になった。

これは海軍最後の複葉戦闘機となる。

4 陸軍用複座戦闘機の開発に挑戦 top

一九三〇年代の前半、欧米各国では、複座戦闘機に対する研究がさかんになった。

爆撃機を攻撃するのに、前方直進だけの単座戦闘機にばかりまかせず、後方旋回銃をもった複座、あるいは多座戦闘機で、敵の死角を狙って攻撃した方が効果的である、と考えられてのことだった。

そこで造られたのが、イギリスのポーカー・デモン、アメリカのカーチスF8C、バリナー・ジョイスBJ・P16、グラマンFF1、スウェーデンのユンカースK47などで、当時、科学雑誌の口絵をこれみよがしに飾っていた。

日本はスパッドS11型、丙式二型という陸軍複座戦闘機があったあとしばらく途絶えていたが、世界の流行に遅れまいと、海軍は二種の試作を中島と三菱に命じている。

中島のは六試艦上複座戦闘機、三菱のは八試複座戦闘機といい、共に単発複葉型式である。

しかし、陸軍ではとくに研究しようとしなかったので、中島は自発的に、陸軍用複座戦闘機を開発しようと、大和田繁次郎が主務となって設計を始めた。

これがキ8複座戦闘機(寿三型、五四〇馬力)といわれるもので、昭和九年三月から翌十年五月までに、合計五機を製作した。

いわゆる正統派の複戦で、川崎キ5、三菱の七試、九試両戦闘機に用いられた、やはり世界的流行の、低翼単葉逆ガルタイプ主翼を採用している。 |

陸軍用に中島が自主的に開発した試作キ8複座戦闘機。

制式にはならなかったが、世界の最新機と比べて遜色なかった。

合計5機製作

|

さらに、主翼を中島初の片持式全金属製テーパー式とし、胴体も進歩的全金属製モノコック構造、脚は引っ込まないがスパッツ(整流覆い)つき、それに鰭(ひれ)つき尾翼という新型式であったから、当時の世界の複戦とくらべて少しも劣らないばかりか、もし制式となれば大きな話題となったであろう。

残念なことに、垂直尾翼、昇降舵、補助翼がふっとぶという空中分解事故が三度もあったため、強度と安定不足を理由に陸軍側の審査は打ち切られた。

運動性は九一式戦闘機と同程度だったというから、陸軍が消極的だったのは機体よりも、複戦の運用思想に疑問をもったことにあるらしい。

のちに中島が、双発の二式陸上偵察機を夜間複座戦闘機とし、川崎がキ45双発複座戦闘機を二式複戦とし、いずれも斜銃を固定して活躍させたが、キ8とは根本的に性格を異にしている。

中島が戦闘機の新分野にかけた情熱を、不発に終わらせてしまったことは惜しまれる。

なお、昭和九年三月二十七日、中島知久平は政友会の顧問となった。

政界進出の夢が着々と実行に移されていくと同時に、同年十一月一日には、群馬県太田町東端に建設中だった太田製作所も完成した。

ここに本社、機体工場の大部分を移し、同年十六日、天皇も陸軍特別大演習のお帰りにこの工場をご訪問になっている。 (旧工場は呑竜工場と呼ばれることになった)。 |

昭和九年十一月に建てられた、太田工場本館正面。

ここに天皇を迎えた中島知久平の意気は高かった

|

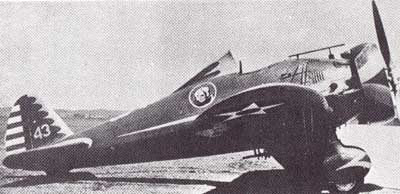

5 P26が与えた強烈な印象 top

昭和九年(一九三四年)といえば、世界の飛行機はそろそろ低翼単葉型式に移り始めたときであるが、戦闘機の分野でアメリカのボーイングP26戦闘機が巻起した波紋は大きかった。

ボーイング試作機が完成したのは、一九三二年(昭和七年)、制式機となったのが翌年だから、日本ではまだ九一戦、九二戦、九〇艦戦の全盛時代であった。

張索支持の低翼単葉、ズボン・スパッツの脚など、その後の片持式(支柱や張線のない一枚翼)引込脚とくらべれば、まだアカぬけないが、その精悍なスタイルに、「こいつに襲いかかられたら叶わない」と、寒気を覚えたパイロットは多かった。 |

ボーイングP26:

複葉から単葉へ、世界の航空界に与えた影響は大きかった

|

上海事変の時、空母「加賀」所属の三式艦戦が、アメリカ人パイロット、ロバート・ショート操縦のボーイングP12戦闘機を撃墜したのは当然としても、このP26に複葉戦闘機では勝目はなさそうな気がしたのである。

日本海軍はいつものごとく、三井物産を通じて、この輸出型の購入手続を始めた。

しかし、ちょうどリットン報告で、日本の満州経営が「侵略」と決め付けられ、さらにロバート・ショート事件などもからんでアメリカ人の対日感情が良くなく、ボーイングから売却を断られてしまった。

ブラット・アンド・ホイットニー五二五馬力空冷エンジン一基を備え、最大時速は三七八キロ、上昇時間三〇五〇メートルまで五分六秒、上昇限度八三五〇メートル、七・七ミリ機銃二挺であるが、運動性はそれはど良かったわけではない。

いずれにしても、P26は各国の戦闘機開発に、大なり小なりの影響を与え、これを購入できなかった日本でも次期戦闘機に形式的な流れを汲ませている。

中島のキ11単座戦闘機、三菱の七試艦戦がそれである。

このキ11は、九一戦、九二戦の次期戦として川崎に試作させたキ5を不採用にした陸軍が、昭和九年九月、あらためて川崎にキ10を命じると共に、中島にもキ11として競争試作に参加させたものだった。

中島は、井上真六技師を設計主務として、小山悌技師が全般的な指導にあたり、どのような設計方針で望むかを協議した。 |

試作キ11戦闘機は中島独自の設計であったが、

P26の形式を受け継いでいる

|

「キ10は情報によると、九二戦の改良型で望むらしい」

と小山が口を切ると、

「川崎さんはキ5(低翼単葉)でこりているので、この場を切り抜けるのでしょう」

と井上も同じ見解だ。

「やはりこちらはPA実験機と同じ低翼単葉で進めよう」

「もし旋回性がキ10より劣っても、スピードさえ優れていれば、あとから手を加えて、改良できるはずです」

「それに寿エンジンつきならば、BMW(川崎のドイツから導入した国産化水冷エンジン)をしのげるからなあ」

「とにかく、PA実験機を急ぎ完成させましょう」

こうしてキ11に、すでに自発設計を開始したPA実験機をあてることに決まったが、これはP26を買ってコピーしたものでもないし、外人技師にたのんだのでもない。

それなのにP26に外見が良く似ているのは、小山、井上、太田らの技師たちが、その写真に接した時、いかに強烈な印象を植えつけられたか、そして低翼単葉機を設計する時、その影響を受けてしまったかを物語る。

6 中島キ11試作戦闘機の特徴 top

実をいうと、小山も井上も、張線を使わない完全片持式の低翼単葉機としたかったのであるが、キ8複戦より小型のPAの場合、主翼に十分の強度を持たせようとすると厚くなり、抵抗がひどく増えるため、やむなく張線支持式となった。

また、技術的に脚の引込もできないズボン・スパッツ型となり、多くの点で脳裏に焼きついたP26に、外観が類似してしまったというわけである。

しかし構造的には、全く独自の立場で行なわれた。

その主な特徴は、

1 胴体は、空気力学的にすぐれた円形断面の全金属製モノコック構造とし、風防の後方は垂直安定板に至るまでなめらかな鰭(ひれ)をつけ、空気抵抗の減少をはかった。

2 胴体と基準翼は一体構造とし、翼付根にフィレットをつけて整形、干渉抵抗を少なくするようにつとめた。

3 主翼は、鋼板製の主桁に木製リブを組み合わせ、前線部と基準翼は合板張り、他は羽布張りとした。

外翼(中央翼より左右の外方翼)取付部は半片持式構造で、外翼の上下に鋼鉄線(上三本、下四本)を張り、十分な強度をもたせた。当時としては、これが最上の方法であった。

4 尾翼は全片持式の楕円翼で、木金混製とした。

5 主脚はオレオ緩衝装置のズボン・スパッツ式で、基準翼に取付けられ、鋼管製骨組の支柱は外翼からの張線の取付支柱ともなっている。 |

というようなものだが、全体的にP26よりやや大きくなり、空気抵抗の減少という点でも配慮がゆき届いて、性能は良くなった。

試作第一号機の完成が昭和十年(一九三五年)四月で、P26(一九三三年十二月)より一年近くあとであるから、これは当然であろう(エンジンは、寿3・五五〇馬力)。

社内飛行で最大時速四二〇キロ、上昇力も五〇〇〇メートルまで六分九秒というよい成績をあげ、運動性の不足を補えるであろうと中島陣は余裕しゃくしゃくであったが、キ10をかかえた川崎陣は、もう張りつめた気分でピリピリしていた。

というのは、九二戦の生産終了後、九三式単軽爆撃機(キ3)の生産を始めたところ、エンジン故障が続発して製作を打ち切られ、経営はピンチを迎えていたのだ。

そこで、川崎試作キ10の機体は土井武夫技師を主務に、井町勇技師を補佐、エンジンは築山、西島、田中各技師が担当し、総力をあげて設計試作にのぞんだ。

余裕が全くないので、キ5の改良発展をやめ、九二戦を進化させて一葉半とし、中島のキ11に少しでも迫るため全面的に沈頭鋲(鋲の頭が機体表面からとび出さずに滑らかもの)を用いたり、徹底的重量軽減を策した。

「キ10が採用されなければ、川崎がつぶれる。何か何でもキ11に勝たなければ……」

という悲痛な心境であったわけで、エンジンのハ9Ⅱ甲(BMWの国産化)が相変らず調子良くないと知るや、係員をつきっきりで整備させるという涙ぐましい努力をみせていた。 |

中島のキ11と竸った、川崎試作キ10戦闘機。

BMWエンジンの故障が多かった

|

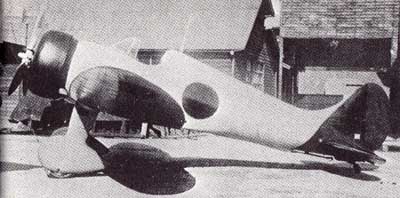

7 審査に割り込んだ三菱九試単戦 top

キ10、キ11両機に対する審査は、昭和十年七月から立川航空技術研究所その他で行なわれたが、陸軍の戦闘機に対する方針があくまで運動性を重んじ、高度の格闘戦に固執していたことで、川崎キ10はスピードに勝る中島キ11をおさえて勝つかにみえたが、ここに一機、飛びこみが出現して成行をむずかしくした。

それはキ18といって、三菱の海軍向け九試単戦を陸軍用に改修したものであった。

九試単戦の令名はかなり高く、陸軍としてもほうっておけない成行だったので、キ10、キ11の間に割って入らせたのである。

勿論、陸軍は海軍の了解を得て進めたのであるから、三菱としては、

「陸海軍戦闘機を一人占めにしている中島の鼻をあかす、絶好のチャンスだ」

とばかり張り切って、二社の審査が始められた一ヵ月後、十年八月にキ18を完成、納入してしまった。

しかし、急を要する次期戦闘機の決定には間に合わなかったので、陸軍はとりあえず川崎キ10に軍配をあげ、九五式戦闘機として制式に採用した。

キ18は引続き立川の技研および明野飛行学校で審査され、翌十一年初めエンジンを寿3型に換裝してテストしたところ、着陸事故をおこして壊れてしまった。 |

中島と川崎のコンペチションに割り込んだ、三菱の九試単座戦闘機(三菱キ18)。このコンベチションの結果に不満を持った三菱は、以後海軍機を主に製作するようになった。 |

技研では、高度三〇五〇メートルにおける最大時速四四四・八キロ、高度五〇〇〇メートルまでの上昇時間六分二五秒という好性能を認めながら、安定性、操舵性、エンジンの信頼性に「検討の余地あり」として保留にした。

一方、明野は「成績優秀」と判定して採用を求める。

妙な立場に立った同機に対し、航空本部は、「性能不十分につき、改めて三社の競争試作を実施するまで本機を不採用とする」と決定を下した。

怒ったのは三菱である。

「キ11よりも高速で、また運動性もキ10と大差ないと認めていながら、この決定は何事か、せっかくキ18として提出せよといっておきながら……」

と、大いに不満を漏らしたのであった。

こうした感情的なもつれもあって、これよりあと、三菱は海軍の艦上戦闘機を、中島と川崎は陸軍の戦闘機を主として請け負うようになっている。

三菱の九試単戦(キ18)に対する溺愛ぶりを伝えるエピソードであるが、のちに漢口基地で九七戦(キ11の後身)を率いて迎撃戦闘に従事していた今川一策中佐は、同じく九六艦上戦闘機(九試単戦の後身)の海軍戦闘機としばしば模擬空戦を陸海共同で行なって、そのときの感想を次のように述べている。

「率直なところ、九七式戦闘機のほうが九六艦戦より速度、上昇力、格闘性ともまさっていた。

これは陸海双方のパイロットの一致した意見で、我々は大いに鼻が高く、海軍側からうらやましがられたものである」 |

九試単戦の後身九六艦戦。

中島キ11の後身の九七戦と陸海共同の模擬空戦をやった。

写真は、九六式2号艦上戦闘機2型改

九七式戦闘機甲型:スマートな姿は、

後のキ43一式戦闘機「隼」の原型となった

|

8 世界の情勢は低翼単葉に top

立川における審査には敗れたが、キ11に対する評判は悪くなかった。

「P26に似ているが、低翼単葉となると、俺はこいつに魅力を感じる」

「僕もスピードを第一にとる。敵より一歩先んじるために……」

「しかし近接戦闘となれば、運動性が悪かったらおしまいだ。キ10が最後の勝利をかちとるよ」

「まだ低翼単葉は早いよ。見ろ、この張線を。飛んでいると、まるでサイレンのような音を出す。何だか不安な感じだ」

「とにかく、もう低翼単葉の時代にはいっているんだから、先取りしておかなきや負けてしまうぞ」

確かにその頃、ドイツのメッサーシュミットMe109、ハインケルHe112、アメリカのカーチスP36、セバスキーP35(リパブリックの前身)、イギリスのポーカー「ハリケーン」などの低翼単葉戦闘機が続々と誕生し、最大時速五〇〇キロのラインに迫っていたのだ。

ポーカー「ハリケーン」などは一九三五年末、五〇四キロをマーク、翌年のスーパーマリン「スピットファイア」になると、スピード競争機から発達したこともあって、五三〇キロを上回る好性能を示した。 |

世界は低翼単葉へ:イギリスのポーカー「ハリケーン」2B戦闘機は、

時速500キロの大台を突破した

|

日本の戦闘機というと、陸軍九五式戦闘機が時速四〇〇キロ、海軍の九五式艦上戦闘機が時速三五〇キロで、共に運動性でカバーするといっても時代遅れの感はいなめず、ようやく三菱の九試単戦と中島のキ11がそれぞれ時速四五〇キロ、時速四二〇キロに達したところである。

運動性、旋回性を重視していた日本陸海軍の軽戦思想は、一撃離脱に向いつつある世界の重戦思想と、この頃から食いちがい始めたということができよう。

もしキ11がキ10にかわって制式化されていたら、陸軍航空のあり方も相当変わっていたのではないかと思われる。

勿論、過去に「もし=if」は禁物であるけれども……。

9 実力を示した試作四号機 top

たとえ敗れたりとはいえ、中島の面々はそれほどのショックを感じなかった。

これを改良発達させれば、必ず次期戦闘機を制することができる、という自信にあふれていたからである。

「川崎さんもピンチだったから、この場は仕方なかろう。

むしろ今度は、張線のない完全片持式にしたPE実験機を造ってテストし、提出するようにしよう」

と、余裕のある希望に満ちていた。

PEとは、試作されたキ11四機のうち、一、二、三号機が次期戦闘機設計のための研究機材でPA、四号機が開放式風防を密閉式(スライド式)にしてPB、もう一機、海軍向けに九試単戦(三菱の九試と競作)として提出したものをPCと呼んで、PEすなわち次期戦闘機の原型というわけである。

なお、PA、PBを東南アジア各国に輸出しようと、代理商社を通じて働きかけたが、やはりアメリカ、イギリス、フランスの同地方における実績、販売力の敵ではなく、また日本の戦闘機に対する不安材料やPR不足などもあって成功しなかった。

ボーイングP26の方は、フィリピン、中国などにかなり売り込まれていたのをみると、やはり国力の差をつくづくと感じさせられる。

密閉スライド式座席のPB(四号機)は、当時“航空の朝日”で自他共に許す朝日新聞社が買い取り、高速通信機AN1として使用した。

これは昭和十二年三月、欧亜連絡飛行用の三菱「神風」号が出現するまで、日本最高速の民間機として活躍した(最大時速四三〇キロ)。

すなわち、昭和十年十二月三十一日、新野操縦士によって東京~大阪間四二五キロを一時間二五分で、さらに翌十一年三月一日には、飯沼操縦士によって大阪~東京間を一時間二〇分で翔破し、同コースのスピード記録を更新している。

さらに昭和十二年、五月、「神風」号の亜欧連絡飛行一ヵ月半後、ミケレッチと共にパリから東京に向い、惜しくも高知海岸に不時着負傷したフランスの名パイロット、マルセル・ドレ(昭和十年にもドボアチーンDⅢ戦闘機と共に来日)は全快後、このAN1に乗ったところ、

「これはすばらしい機体だ。欧米の戦闘機よりスピード、運動性の兼ね合いで優れている。

なぜ日本陸軍はこれを採用しなかったのだろうか」と讃嘆したという。

彼は同年九月、羽田で行なわれた航空ページェントにゲストとして参加し、AN1に搭乗して超低空曲技飛行を演じてみせた。

ドレの細心にして豪胆な操縦ぶりと相まって、国産中島機の優秀性を観衆はつくづくと感じたのであった。

|

九七式戦闘機(「隼」の原型)の変遷過程

|

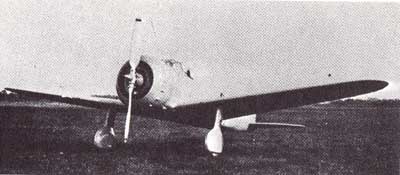

10 キ27原型に施された新設計 top

キ11が審査に漏れたあと、中島の設計部門は陸軍部と海軍部に分けられた。

その陸軍部における最初の仕事としてPE実験機の構想が練られ、設計も始められたが、追いかけるように昭和十年十二月、陸軍は次期戦闘機のコンペティションを指示してきた(正式発令は十一年四月)。

中島のほか三菱、川崎の三社に対してであるが、やはり国際情勢の緊迫化から、低翼単葉の高速機を求めてきた。

その条件は、

1 低翼単葉、単発単座戦闘機。

2 最大速度、時速四五〇キロ以上。

3 上昇力、五〇〇〇メートルまで六分以内。

4 七・七ミリ機銃二挺装備。

5 可能な限り重量を軽減し、近接格闘性能を良くすること。 |

という苛酷なものである。陸軍(および海軍)では、世界の戦闘機のビジネスが重戦主義に向っているというのに、相変らず軽戦思想を捨て切れないのであった。

その原因としては、日本が持たざる国で戦闘機の大群をそろえられないのならば、逆手の軽戦で敵の懐(ふところ)に飛び込み倒していくという思想、そしてまさに日本人は重戦より軽戦向きで、格闘巴(ともえ)戦が得意にできているという考えに発している。 |

試作PE実験機:次期戦闘琅(キ27)の原型。

試作PE実験機

|

柔良く剛を制す、という軽量級柔道の極意と相似て、まさに日本人的発想であるが、中島のPE班にはそれほど困難すぎる問題ではなかった。

というのは、PEの運動性にPAとは比べものにならない進歩を与えられそうだ、という見通しがついているからであった。

再び、小山悌技師を設計主務者とし、太田稔、糸川英夫らの技師が協力してPEの本格的設計に入ったのは、昭和十一年春、二・二六事件直前のことである。

PE、つまりキ27原型には、どんな新しい機構が取入れられたであろうか。

1 主翼を一枚翼構造とし、主翼桁の接続部をなくして、中央部の上に胴体をのせるようにした。

2 胴体を前部と後部の二つに分け、ボルトで簡単に結合できるようにした。

3 信頼性ある「寿」系エンジンを装備し、環状冷却器およびカウル・フラップ(冷却調節用)をつけた。

4 視界が広く空気抵抗の少ない、水滴型風防(ドロップ・キャノビィ)とした。

5 エンジンの点検を容易にするため、カウリングを簡単に取外せるようにし、また各所に点検用取外し式覆いをつけた。

6 スプリット・フラップ(開き下げ翼)を油圧操作式とした。

7 引込脚に馴れていないので、固定脚としては最も抵抗の少ない、片持式スパッツつきとした。

8 引込脚でないため、主翼内に余裕を生じ、主燃料タンクをすべて納めることができた。 |

この中で、最も特筆すべき点け、1と2の項目である。

左右一体となった主翼の中央部に前部胴体をのせ、その後ろに尾翼のついた後部胴体をつなぎ合わせるという、非常に簡便でしかも重量を大きく節約できる構造だ。

これは小山技師の発案で、その後の一式「隼」、二式「鍾馗」、四式「疾風」に一貫して用いられ、取り扱いおよび量産も有利にしたばかりか、戦後、ジェット戦闘機の多くが採用しているまことに進歩的な設計であった。

11 技術者泣かせの水冷式エンジン top

PE実験機が完成したのは昭和十一年七月一日で、すぐに太田工場から尾島飛行場に運ばれ飛行に飛び立った。

結果は勿論上乗だったので、これを中島機に与えられた「キ27」の試作第一号機として手を加え、同年十月十五日に熊谷飛行場で初飛行させた。

すでに運動性は申し分なかったのであるが、凝りに凝った設計陣は主翼面積を三通り考えた。

一号機には一六・四平方メートルのものをつけ、昭和十二年二月に完成した第二号機には一八・六平方メートルのものをつけて、さらに三通り目の一七・六平方メートルの主翼を、一号機のテストが終ってから交換装着している。 |

中島のPE機に試作キ27戦闘機の名が与えられた。キ27戦の

二号機は「旋回半径80メートルの驚異」として、その名を高めた。

|

二号機の一八・六平方メートルの場合は、全備重量がテスト時、一六四〇キロであるから、翼面荷重(全備重量を翼面積で割った値)は、一平方メートルあたり八八キロとなる。

当時の欧米の戦闘機の翼面荷重が、どれも一〇〇キロ/平方メートルを超えていたことを考えると、キ27がいかに軽く造られていたかが分るし、またそれが抜群の運動性につながったことも察せられよう。

このキ27に対し、三菱は先にキ18でおもしろくない目にあったことから、コンペティション参加を断わろうとした。

しかし、営業側か強硬な技術側を説得して、陸軍の希望する「キ18の形態構造の特徴を取入れた戦闘機」を条件つきで納入することになった(設計主務は堀越二郎技師)。

つまり、キ18に、海軍で制式採用された九六艦戦の味を加え、エンジン、兵装、艤装などを陸軍タイプに改めたほかは、絶対的条件として人手をかけず十一年八月、キ33として早くも提出してしまったのである。

最大時速は高度三〇〇〇メートルで四七五キロ、上昇力は五〇〇〇メートルまで五分五六秒と、他二社と同等の性能を発揮したが、三菱側は「人手が足りない」を理由に、全く改善工作をほどこさない。

このことはキ33、すなわち九六艦戦がすぐれた設計であることを物語るものだが、明らかに投げ遣りな態度で、事情を知るもののひんしゅくを買った。

(三菱の会社としてよりも設計者の態度)。 |

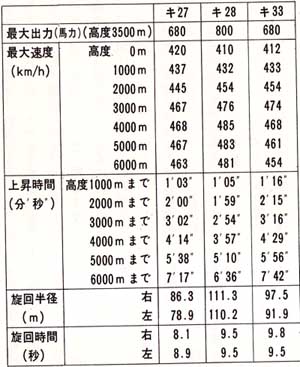

中島 川崎 三菱

コンペティションに参加した各戦闘機の性能 |

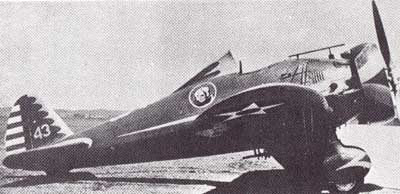

もう一社、川崎の納入機はキ28であった。

先に低翼単葉水冷エンジンのキ5を、九二戦の後継機にといって提出し、エンジン不調その他で失敗した経験から、水冷式に疑問を感じてはいたが、陸軍側のそれに対するバックアップと、もう少しで物になるという期待と執念で、キ28を、またもキ5の改良型としていた。

しかしその内容は、はるかに進歩したものとなり、最大時速は実に四八五キロを出し、三社中最高であった。

また、上昇も五〇〇〇メートルまで五分一〇秒で、当時の列国の戦闘機の性能を上回るとも劣らない見事な物となったのである。 |

川崎の試作キ28戦闘機原型。水冷式エンジンを

完成させるための執念がキ28をキ5の改良型とした

|

ただ、ハ9Ⅱ甲水冷式エンジンだけは、いまだ完全とはいかず、中島の寿エンジンの確実さに比べたら、大きな差を感じさせた。

最も水冷、液冷エンジンの不調は日本だけでなく、世界に共通じた悩みだった。

現在までを通じてみて成功作といえるのは、イギリスのロールス・ロイス、ついでドイツのダイムラー・ペンツ位なものであろう。

水冷式エンジンでは後進的な日本が、国産化をあせっても無理なジャンルだったわけである。

12 旋回半径八〇メートルの驚異 top

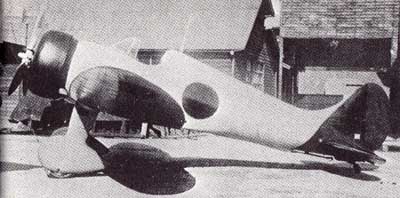

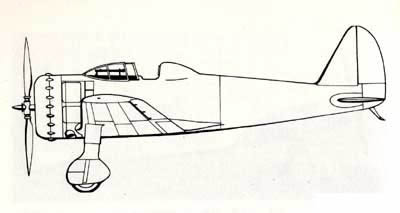

キ27、キ28、キ33という三種の低翼単葉片持式スパッツ固定脚単座戦闘機は、昭和十一年十一月から十二年舂にかけ、立川の航空技研で次期戦闘機の座をめぐり、激烈な争いを展開した。

今川一策中佐(当時)によれば、

「キ27は一見キャシャに見えるが、テスト中一回の空中分解事故もなく、不時着しても転倒せず安全だった。

また、エンジン不調による事故は一度も聞いたことがない。

キ28は、スピードは出るし、馬力の余裕があるから、旋回戦闘だってそうヒケをとらない。

しかしエンジン故障が多く、これではとても実戦に使えないと思った。

またキ33は、キ18の時のシコリが尾をひき、さらに設計部のほうでテスト中も放りっ放し、まるで生み捨ての状態だった」

ということである。

中島はキ27の三種の主翼面積のうち、最も翼面荷重の少ない一八・六平方メートル(二号機に装着)が、最良の格闘性をもつと知ってこれを審査に送った。

すなわちキ27「旋回半径八〇メートルの驚異」である。

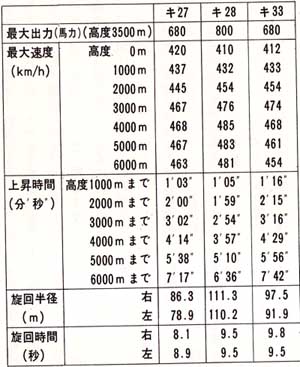

次に、この審査において、各機の示した性能を比較対照しておこう。

キ28の旋回半径が、他より大きいにかかわらず、旋回時間がそれほどかからないのは、旋回スピードの良いことを物語っている。

それにしても、キ27の旋回性能のよさには、陸軍もすっかり惚れ込んで、昭和十二年三月に制式戦闘機として採用が決定した。

キ11では旋回性よりもスピードを重視していたにかかわらず、その延長ともいうべきキ27が逆の立場になったことは、いかにも皮肉なことであった。

top

**************************************** |