|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

6 重戦闘機「鍾馗(しょうき)」の開発に着手

世界的な重戦への傾向に対して、余りにも日本的な軽戦偏重に、中島設計陣がいささか気落ちしたことは否定できない。

PEから九七戦、一式「隼」と、軽くまた軽く、それこそ骨身をけずって翼面荷重を一〇〇キロ/平方メートル(欧米の重戦は一五〇キロ/平方メートル)付近におさえ、格闘性を良くすることに専念してきた。

しかし、もう限界にきている。

次にくるものにこれ以上の重量軽減を強いるならば、機体構造は脆弱となり、また、必然的にスピードを上げることもできなくなってしまう。

1 爆撃機よりも速い戦闘機を top

「技師長、戦闘機の近代化と前時代性の両立もこれまでです。前時代性をそろそろ捨てないことには……」

「陸軍が、どうしても九七戦以上の格闘性を望むなら、それも作りましょう。

しかし、高速性だって絶対に必要なのですから、別に重戦をもう一回、造ってみたいものですね」

「世界の流行というより、爆撃機を追える戦闘機を作らなくてはね。SB(ソ連の双発爆撃機)を逃がしてしまうようでは、どうしようもありませんから」

森、太田、糸川ら各技師の言うように、小山も、以前作った準重戦に未練があった。

それは、理解ある中島喜代一社長はじめ佐々木、栗原両首脳者たちが、キ11の試作と並行して昭和十年の中頃、フランスのドボアチーン社からロベル、ペジョ両技師を招聘し、自主的に試作した画期的な戦闘機、キ12だった。

キ11がアメリカのボーイングP26を手本(外観のみ)にして、あとは日本人の手による国産戦闘機としたのに対し、なぜ、今さらフランスから技師を呼んだのかというと、ニューポールはすでに後退していたが、ブロッシュ、ドボアチチンなどのメーカーが新戦闘機を繰出し、その高速性とモーター・キャノン(自動機関砲)に見るべきものがあったからである。

ちょうど三菱で、ドボアチーンD510戦闘機を輸入する話もまとまり、中島では、三菱に負けてなるものかと、大いにハッスルした。 |

ドボアチーンD510戦闘機、イスパノ式モータ一・

キャノン(イスパノスイザ12Ycrs) を装備していた

|

早速、ロベル、ペジョ両技師の指導のもとに、森重信技師を設計主務者として、キ12の設計が始められた。

2 日本初の引込脚戦闘機 top

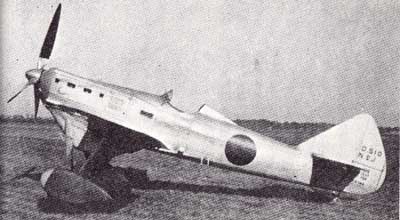

どうせ自主的に作るなら、全く斬新な、そしてD510よりはるかに進歩したものにしようというわけで、次のような新しい機構を試みることにした。

1 翼は応力外皮構造、胴体はモノコック構造の全金属製とする。

2 油圧操作式の内側完全引込脚を採用し、また、尾輪も引込式とする。

3 楕円テーパー翼とし、スプリット・フラップをつける。

4 ドボアチーン独特の二〇ミリ・モーター・キャノン(プロペラ軸を通して発射)を装備し、両翼にも七・七ミリ機銃を各一挺取付ける。

5 冷却器はDⅢ同様、エンジン・ナセル前面に配置する。

6 操縦席の頭当てから垂直尾翼に至る間を鰭(ひれ)でつなぎ、縦の安定を良くする。 |

|

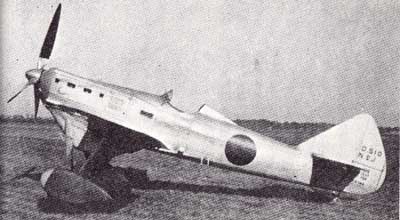

試作キ12戦闘機、制式機にはならなかったが、

日本初の引込脚式戦闘機であった

|

こうして、昭和十一年十月、できあがった低翼単葉引込脚の液冷戦闘機は、同じころ完成したキ27と極めてよい対照をなしていた。

液冷と空冷、三翼プロペラと二翼ピロペラ、引込脚と固定脚、二〇ミリ一、七・七ミリ二の重武装と七・七ミリ二の軽武装というぐあいである。

テスト飛行してみたところ、最大速度は時速四八〇キロに達したが、上昇時間は五〇〇〇メートルまで六分三〇秒と、ややかかる。

また運動性もキ27にはとてもおよばず、キ11と同程度であった。

元々中島は、これは予定の行動で、スピードと二〇ミリ・モーター・キャノンによる凖重戦として育てようと思ったのだが、陸軍側のテストで格闘性劣ると判定され、さらに、イスパノスイザ12Xcrs(六九〇馬力)を国産化するのも無理とわかって、増加試作も中止となった。

運動性の基準が、日本とフランスでは大いに違うことと、日本の液冷エンジンの技術的遅れを計算に入れなかったことは不覚であったが、これだけ斬新な機体を、フランス人の指導とはいえ、当時造れたことは、中島の技術、ひいては日本の技術が、外国とくらべて差のなくなったことを物語っている。

良く「日本の最初の低翼単葉引込脚戦闘機は、海軍の一二試艦上戦闘機である」といわれているが、制式機は別として、これは大きな間違いだ。

同じ一二でも、陸軍のキ12こそ日本初の引込脚戦闘機で、一二試艦戦(のちの「零戦」)より二年半前に完成していたのである。

なお、本機のエンジン、イスパノスイザ12Xcrsを九六式三号艦戦(A5M3Q)二機に装備し、昭和十二年三月からモーター・キャノンのテストを行なっていたが、不具合などで中止された。

当時、キ12をはじめ、川崎キ28およびA5M3Qなどの陸海軍戦闘機が、実際に配備されつつあるかのように外国にも報道され、「日本にも液冷戦闘機時代来る」を思わせたが、格闘性重視と液冷エンジン軽視(というより難しさ)から、全くの不発に終ってしまった。

もし、用兵側に時代を先取りできる目があったなら、ここまで伸びてきた日本の航空工業力を駆使して、液冷エンジン付き重戦も育っていたであろう。

そして、太平洋戦争で「零戦」「隼」などの味わった後半戦の悲惨さは、もう少し救えたにちがいない。

最も惨敗したのだから、こうしたことも、繰り言にしか過ぎないのではあるが……。

3 超軽戦要求に反発して重戦開発 top

このキ12を何とか物にしたかった中島設計陣が、キ27、キ43と相次ぐ超軽戦要求に反発を感じて、再び重戦の自主設計を行なうべく立ち上がったのも無理はない。

勿論、小山技師が先頭に立って森重信設計部長はじめ内田政太郎、糸川英夫ら各技師は、キ43がオーダーされた約半年後から設計を開始した。

陸軍に「キ43と並行して重戦も設計したい」旨、意見具申したのは、十三年春であったが、すぐ許可されて、キ44の名称を与えられた。

用兵側にも格闘性重視の中に、高速性(一撃離脱)を期待するパイロットがおり、重戦研究の必要性を感じていたのである。

最も、スピード一点張りで、運動性を考えに入れない戦闘機というのはありえず、日本人設計の重戦であれば、スピードと格闘性の兼ね合いがどこまでいくか、興味あるところであった。

要するに、用兵的立場と技術的立場のあゆみ寄りをいかにして成功させるかが鍵と言っていい。

その両方をつき合わせて、公約数的条件としたら、次の通りとなった。

1 最大速度は高度四〇〇〇メートルで時速六〇〇キロ以上とする。

2 上昇力も五〇〇〇メートルまで五分以内とする。

3 そのためにキ27、キ43と基本設計は変わらないが、翼面積をできるだけ縮め、翼面荷重を一五〇キロ/平方メートル付近とする。

4 エンジンは、ハ41・一二五〇馬力(四〇〇〇メートル)を装備する。

5 胴体に七・七ミリ機銃を二挺、主翼に一二・七ミリ機銃を二挺装備し、対爆撃機戦に威力をもたせる。

6 巡航速度(時速四〇〇キロ)で航続時間を二時間三〇分とする。ただし、うち三〇分間の戦闘時間を含む。 |

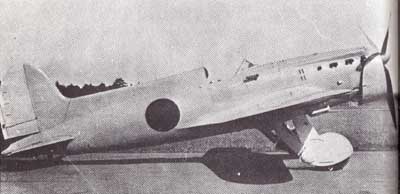

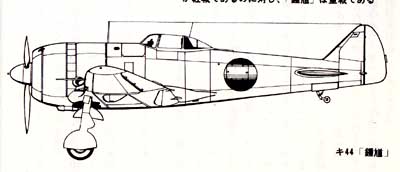

基本設計は変わらないにしても、やはり軽戦と重戦の差異は歴然となって、ズングリ頭の、そして胴の長い、かって日本で“虻(アブ)”とあだ名したソ連のイ16をぐんとスマートにしたようなスタイルとなった。

まず、エンジンであるが、試作機には当時としては「寿」系列を複列一四気筒にしたハ41以外に高馬力と信頼性のあるものがなく、ようやく二型になってハ105・一四五〇馬力(爆撃機用の流用)をつけた。

それでズングリ頭になってしまったわけである。

次に主翼面積は、翼面荷重一五〇キロ/平方メートルにするため、全備重量二二〇〇キロに対して一五平方メートルと決定したが、重量が次第に増加して、荷重は一七〇から一八〇キロ/平方メートルに及んだ。

このため着陸速度が非常に大きくなり、ベテランでも危険を感ずるというので、セミ・ファウラー・フラップ(注)をつけて、着陸速度を時速一四五キロにおさえることができた。

(注=主翼後縁下面が後方にせり出して、主翼面積をごくわずか増すと同時に抵抗をふやす)

4 蝶型フラップで性能アップ top

このフラップを使って、空戦性能も良くしようという狙いは前からあったが、これを糸川英夫技師が担当し、ついに精巧な“蝶型フラップ”を完成、PE実験機につけてテストした。

結果は驚くべきもので、旋回半径を、取付けないときの半分近くにすることができた。

これによって離着陸を安全にしたばかりでなく、重戦に軽戦の要素を兼ね備えるという大きなプラスを勝ち取った。

キ44「鍾馗」の見通しはぐっと明るいものになったのである。

蝶型フラップについては前にも述べたが、もう少しくわしく説明すると、油圧によって離陸時二〇度、着陸時四五度(全開)空戦時一五~二〇度開く。

それは操縦桿の上の赤(開)、青(閉)二個の押しボタンを押すことによって作動する。

これは試作第一号機から取付けられていたのではなく増加試作の第二一号機からであった。

小さな主翼は、高速旋回のとき自転現象を起こしたり、低速時にスピン(きりもみ)に入りやすいので、胴体を比較的長くとり、垂直尾翼をずっと後退させた。

これによって、射撃時の座りが非常に良くなり、射撃テストでは極めて優秀な命中率を示し、採用への大きなポイントを稼いでいる。 |

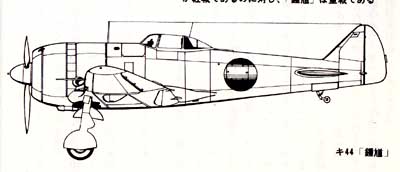

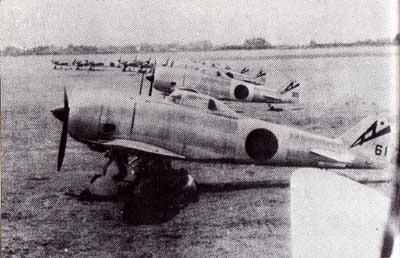

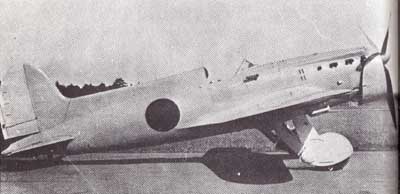

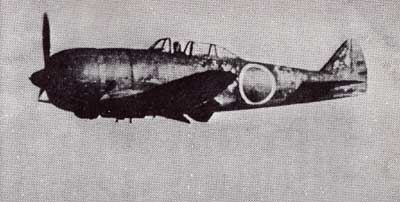

キ44は、二式戦闘機「鍾馗」となった。

一式戦「隼」が軽戦であるのに対し、「鍾馗」は重戦である

キ44「鍾馗(しょうき)」

|

重戦は、一撃離脱をはじめ、突っ込み速度が重視されるので、構造が脆弱では使用に耐えない。

そこで、急降下制限速度を時速八五〇キロまでとり、びくともさせないため、主翼、胴体の内面に特殊な波板張りを第二号機からほどこした。

この補強のおかげで、キ43のような空中分解事故は、試作一号機であったあとは発生していない。

主脚の轍間距離(左右車輪の間隔)は十分にとって、高速離着陸を安全にした。

引込みのオレオ式油圧作動は、チャンス・ボートV143戦闘機のものを参考とし、その確実性はキ43の比ではない。

尾輪も引っ込めたのはスマートさばかりでなく、スピードを数キロ向上させている。

風防は試作三号機まで、後半部が固定され中央部をその内側にスライドさせていたが、四号機からあとは水滴型(ドロップ)となって、中央および後半部がうしろにスライドするようになった。

また、頭当てから座席背後にかけて、厚さ一三ミリの防弾鋼板が置かれ、パイロットを保護したのは大進歩である。

燃料を積んでの航続テストでは、正規が約九三〇キロ、過重で約一七三〇キロだからまずまずである。

二型では正規約一三〇〇キロに対し、過重二〇〇〇キロに伸びている。

しかし、キ43で行なえた中国奥地進攻、および太平洋作戦が無理となって、不評を買う原因となるが、大体局地戦闘用のキ44に長距離性その他何から何まで求めようとするのが間違っているのであって、そこに用兵側の身勝手さがあったわけだ。

キ44が試作中の昭和十四年四月三十日、中島知久平は、政友会の第八代総裁に選ばれたが、久原房之助か、やはり総裁を名乗るハプニングがあって混乱した。

また五月から九月にかけてノモンハン事件、九月三日にはドイツがポーランドに侵入し、第二次大戦を引き起している。

さらに十月四日、知久平は反対派の手先と思われる暴漢から狙撃されたが、弾がそれて無事だった。

とにかく、内外共に事件多き年であった。

5 総合力でメッサーシュミッ卜を上回る top

キ44の試作第一号機は、昭和十五年(一九四〇年)八月に完成し、会社側の主任テストパイロット林操縦士によってひと通りテストされたのち、十月から立川にまわされて陸軍の審査を受けた。

一九三九年九月からのヨーロッパにおける第二次大戦で、メッサーシュミットMe109など翼面荷重の高い重戦の活躍に、中島では、

「やはり先見の明あるキ44だった」と意気があがった。

ところが、ハ41・一二五〇馬力エンジンは、予定通りの性能を発揮できず、最大時速は五六〇キロ前後、上昇力は五〇〇〇メートルまで六分三〇秒と計画を下回る結果である。 |

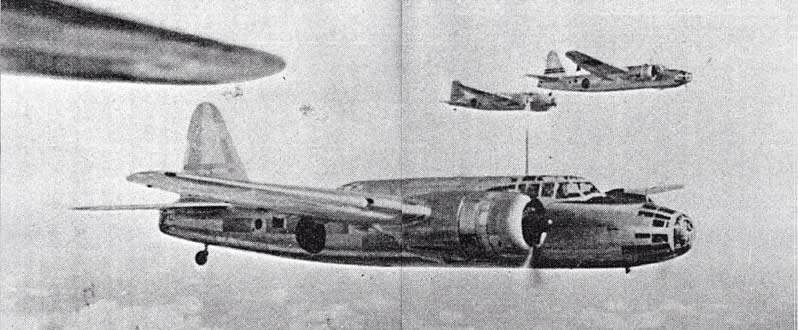

メッサーシュミットMe109Eは、キ44と模擬空戦を

行なったが総合力でキ44に大きく水をあけられた

|

「これでは使いものにならん。旋回性は、九七戦はもとより一式にも及ばない」

と、九七戦礼讃の明野パイロットは口をとんがらせたが、審査に立ち会った森本大尉、黒江大尉らは、

「高速重戦として、これだけの運動性があればじゅうぶんだ。スピードを利して九七戦にも勝ってみせる」

と好意的で、議論が二つに分れ、キ44は宙に浮いた形になってしまった。

そのうちヨーロッパの戦場は拡大し、登場する戦闘機もスーパーマリン「スピットファイア」、ポーカー「ハリケーン」(イギリス)、メッサーシュミッ卜Me109、ハインケルHe110(ドイツ)など、みな重戦ばかり、そして、対戦闘機戦よりも対爆撃機戦闘に重点が置かれているのを見せつけられ、九七戦などの軽戦主張者も次第に声をひそめてきた。

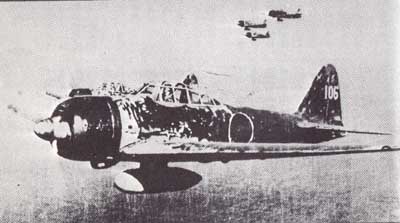

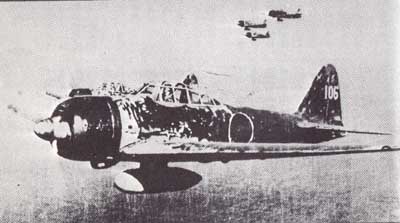

さらに、昭和十六年夏、ナチ空軍のパイロット、ロージッヒ・カイト大尉が来日し、輸入のメッサーシュミットMe109Eを用いて、各務原でキ27、キ43、キ44、キ45(のちの二式複戦「屠竜(とりゅう)」)、キ60などと模擬空戦を行なった結果、キ44はMe109Eより空戦性能のよいことがわかった。

勿論、格闘性だけからいえば、キ27、キ43は、Me109Eに勝るのは当然としても、キ44、さらに双発のキ45でさえ、メッサーより良かったのである。

しかし高速性能、一撃離脱、ダッシュ力などをまじえた総合性能からいえば、キ27、キ43、キ45は格闘性のよさを帳消しにしてしまうが、キ44はメッサーを上回るものと判定された。

また中島側の、キ44を日本初の重戦として成功させたいという執念は、相次ぐ改修をいとわず行なわれ、昭和十六年九月までに試作と増加試作を含めて造られた一〇機は、座席周り、脚の引込み方、主翼面積、尾翼の形などそれぞれ異なっている。

7 本土防空でB29を迎撃 top

一型のエンジンをハ100・一四五〇馬力に換装し、性能を上げた二型が昭和十七年八月から作られ、年末に制式採用となっている。

この二型甲のあとの乙は、武装が胴体、主翼とも一二・七ミリ各二挺の合計四挺となったほか、眼鏡式照準鏡から光像式反射照準鏡となるなど、大きな進歩をみせ、二式全生産の大半を占めた。

甲、乙いずれも最大速度は時速六〇五キロ、上昇力は五〇〇〇メートルまで四分二〇秒、航続力二〇〇〇キロ(増槽付きの甲)である。

なお、対B29用に、二型丙も少数造られた。

胴体の一二・七ミリ二挺は変わらないが、主翼装備を二〇ミリ二門、あるいは四〇ミリ二門とした。

それだけ武装強化に余裕のある機体だったわけで、やはり、軽戦にはできない重戦のもつ強味だ。

昭和十九年になって、ハ145・二〇〇〇馬力(単排気管式)をつけ、性能の大幅アップを試みたが、すでにハ45・二〇〇〇馬力のキ84(四式)重戦が誕生していたため、少数機だけで中止となった。

キ44は試作から制式の一、二、三型を合計すると一二二五機造られたことになるが、これは、先に述べた第10飛行師団飛行第47戦隊のほか、飛行第70戦隊(柏基地)、京阪神防空の飛行第246戦隊(大正基地)、南方では飛行第85、第87戦隊(パレンバン)などに配備された。

昭和十九年六月十五日、中国からのB29による北九州爆撃が始まると、飛行第246戦隊は山口の小月基地に、また飛行第70戦隊は南満州の鞍山に転用され、B29の迎撃に活躍した。

昭和二十年二月十九日午後、B29一二〇機による東京空襲で、第10飛行師団の二式単戦は大活躍し、体当たり二機を含む一〇機を撃墜した。

このとき特別操縦見習士官出身者が、わずか二〇〇時間前後の飛行時間で出撃しており、従来一〇〇〇時間以上の者でないと乗りこなせないといわれていたのにもかかわらず、この見事な戦果をあげた。

二式「鍾馗」は、着陸速度が早く乗りにくいといわれていたが、それは翼面荷重の低い戦闘機に乗りなれ、重戦アレルギーになっていた古いパイロットのいう言葉で、若手のパイロッ卜(将校はじめ少年飛行兵、特操を含む)は、少しも乗りにくいとは思っていなかったそうである。

頑迷な用兵者とパイロットが、いかに飛行機の進歩を止めてしまったか、この一事が良く物語っているといえよう。 |

つかの間の時間をくつろぐ陸軍少年飛行兵たち

|

8 中島の政友会もついに解党 top

話はやや前後するが、昭和十五年三月末、枢密院議長であった近衛文麿公は、政友会総裁の中島知久平を自邸に招き、

「近頃、軍の横暴には手を焼いている。今のうちに手を打っておかないと、日本を破滅に導くおそれがあろう。軍をおさえるに足る大きな政党を結成したいと思っているが、ぜひ、あなたも協力していただきたい」

と懇請した。

中島も、かねてからそう考えていたので、協力を約したのであるが、近衛はその後、陸軍に一喝されて態度を急変、各党の解散を中止させた。

ところが七月二十二日、米内内閣のあとを受けて首班(第二次)となった彼は、再び各政党の解党を希望したので、中島はその軟弱さに腹を立て、

「そんなに腰の弱いことでどうする。軍があなたを操ろうとしているのがわからないのか。だから、いま直ちに、政党全部を解消することは、かえって危険である」

と、近衛を責めた。

ところが、すでに社会大衆党(注1)、久原派の政友会(注2)、国民同盟が解党していたので、政友会内部にも解散を望む声が満ちあふれ、中島もついに七月三十日、解党せざるをえなくなった。 |

政友会総裁の中島知久平

|

残る民政党も、町田忠治総裁の拒否にもかかわらず、永井柳太郎(元東京市長)、三木武吉ら四〇人の代議士の一斉脱党にあい、やむをえず解党してしまった。

(注1=爆弾演説の斉藤隆夫除名問題で党内の対立激化し、七月六日に解党)

(注2=中島知久平の八代目総裁就任を不満とした久原房之助が、郎党と共にもう一派の政友会を結成、自ら八代目を名乗っていた)

9 東京が焼野原になると警告 top

こうして、近衛の組閣三ヵ月後、十月十二日に「大政翼賛会」が発足した。

結局、これはファッショ的、幕府的存在で、憲法の三権分立に反するものである。

中島と町田は、この「大政翼賛会」が立憲政治をおかすものと憤慨し、新しく強力な政党を、機をみて作ろうと手を結んだ。

しかし、この企ても、雪崩のような軍部の独裁と太平洋戦争勃発のため、機が熟さないまま終戦を迎えるに至る。

いずれにせよ、中島知久平は、軍部、とくに陸軍の専横に心を痛め、政治家としても気骨のある態度を持していたことがわかるであろう。

さらに、中島知久平に先見の明のあったことは、十七年四月十八日のドーリットル空襲のあと「空襲を馬鹿にしてはいけない。

アメリカの大型爆撃機が生産に入れば、東京は焼野原になってしまう」と予言、また、ガダルカナル争奪戦に続く第三次ソロモン海戦(十七年十一月十二日~十四日)直後、「米軍はビスマルク諸島から委任統治領のトラック、サイパンに進攻してくるであろう。

石油、ボーキサイトを運べなくなるばかりか、わが本土も爆撃されるであろう」と説いているのである。

そして、直ちに敗勢挽回策として、小型機の製作を中止し、B29、B36に勝る大型爆撃機(Z飛行機と名付けた)を、急ぎ製作して米本上を叩くことを提唱し、東条首相をはじめ陸海軍首脳に「必勝戦策」を建言した。

これは、すぐには採用されず、十九年初頭になって、ようやく「試製富嶽(ふがく=Z機)委員会」を設けることになったが、時すでに襲かった。

中島知久平委員長以下小山、西村、太田、松村、松田技師らの努力もむなしく、同年八月には中止と決まり、二十年春には委員会も廃止されてしまった。

(「富嶽」については第九章に述べる)。 |

日本軍の奇襲で炎上するパールハーバー

|

10 各地に製作所と工場を増設 top

対米英戦争を指向した陸軍が、中島に陸軍機およびエンジンに関する総合研究試作施設の建設を指示してきたので、東京都下三鷹に三鷹研究所(現富士重工三鷹製作所、および国際基督教大学)を設けることになった。

その起工式の日は、奇しくもパールハーバー攻撃の日、すなわち、昭和十六年十二月八日であった。

この日以後、中島に対する軍の増産要求はうなぎのぼりとなり、製作所や分工場を各所に造り求めなければならなくなった。

昭和十七年以降に起工した主な製作所は、半田製作所(海軍機)、宇都宮製作所(陸軍機)、大宮製作所(エンジン)、浜松製作所(エンジン)、三島製作所(機関砲関係)などで、分工場には、繊維工場その他の工場を接収、または転用したものが多い。

昭和十九年末までには、製作所一二、工場および分工場五六、従業員二〇万人、年間生産高・機体約八〇〇〇機、エンジン約一万四〇〇〇基に達する成長をとげた(ピークは昭和十九年で、七九四〇機生産)。

なお、昭和十八年十月、武蔵野製作所(陸軍用エンジン)と多摩製作所(海軍用エンジン)を合併して、武蔵製作所と改めた。

ここでハ45・一八〇〇馬力、「誉」の11型・一八二〇馬力、同22型一九九〇馬力などの高馬力エンジンを製作していたので、B29の東京空襲のときには最初から最大目標とされ、大損害を受けたことは良くご存知のとおりである。

ついでに、昭和二十年にはいってからのことも記すと、四月一日から、軍需工廠官に基く第一軍需工廠に指定され、設備、従業員のすべてが軍の管轄下に置かれた。

しかし、空襲による被害の増大につれ、各製作所、工場は急速に疎開せざるをえなくなり、地方の民家、納屋、山間、地下などに分散していった。終戦時には、ほとんど機能を停止したところもある。

しかし、終戦までの中島の総生産機数は、他の飛行機製作会社および航空工廠中最高で、二万九九二五機にのぼっている。

11 一〇〇式重爆「呑竜」が誕生 top

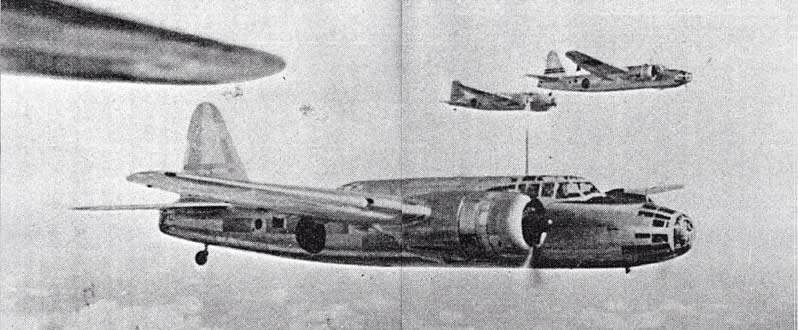

太平洋戦争に入ったころの中島機で、忘れることのできないのは、陸軍の一〇〇式重爆撃機(キ49)「呑竜(どんりゅう)」と、海軍の九七式艦上攻撃機、および三菱「零戦」であろう。

陸軍最初の近代的高速重爆として、日中戦争、および太平洋戦争の全期間にわたり活躍した九七式重爆は、昭和十一年に三菱と中島に対し試作発注された同じくキ19を、激烈な争いののち機体が前者、エンジンが後者という組み合わせで採用され、十三年四月から生産に入った。

中島では、この一型だけを三五一機製作しているが、その頃(十三年夏)陸軍はさらに、戦闘機の護衛を必要としない高速強武装の重爆を、中島に発注した。

中島はキ19設計の経験をもつ松田技師にやらせる予定だったが、彼はその不採用でノイローゼとなり休養していたので、やむなく、小山悌技師を設計主務者とし、西村節朗、木村久寿、糸川英夫技師らの協力による戦闘機設計チームで臨むことになった。

重爆として、初の時速五〇〇キロ以上、初の尾部銃座(七・七ミリ×一)と後上方銃座(二〇ミリ×一)の組み合わせ、航続力三〇〇〇キロ、爆弾搭載量一トン、防弾鋼板の装備など、新しいアイデアと構造に満ちていた。

試作第一号機は、昭和十四年八月に完成し、テストしたところ、ハ5改・一〇八〇馬力は出力不足でハ41・一二五〇馬力に換え、ようやく最大時速四九〇キロに達した。また、爆弾搭載量も〇・五~〇・八トンとやや少なく、期待ほどではなかったが、改修のうえ、敵戦闘機に対する撃退能力が買われて、十六年三月、一式戦「隼」が制式に決まる一ヵ月前、一〇〇式重爆一型「呑竜」(キ49Ⅰ)として採用された。

愛称は、中島発祥の地の氏神様にちなんだことは勿論である。

エンジンをハ100・一四五〇馬力に換装し、各部を改良したものを一〇〇式二型重爆(キ49Ⅱ)といい、六〇一機造られ、一型の一二九機および試作、三型など合計七九六機が生産されている。

活躍の場はそれほど多くなく、十八年夏のポートダーウィン(オーストラリア)爆撃、フィリピン作戦のコレヒドール爆撃、菊水特別攻撃隊、といったところが主なものであった。 |

九七式艦上攻撃機:パールハーバー攻撃の成功は、

この九七式艦攻の性能に負うところが多かった

零式艦上戦闘機:この名戦闘機も、

中島の「栄」二一型エンジンがなかったら、活躍できなかったろう

|

|

一〇〇式重爆撃機「呑竜」キ49:九七重爆の後継機として造られた呑竜は、Ⅰ~Ⅲ型まであった。

|

12 九七艦攻も制式採用に top

九〇式艦戦、九五式艦戦、九〇式水偵、九五式水偵と、海軍向けには単発機で勝負してきた中島が、九試陸攻として三菱(G3M)と双発陸上攻撃機の座を争った試作LB2長距離爆撃機は、その優秀性を認められながらも採用されなかった。

そこで、十試艦上攻撃機の試作命令(昭和十年)に対し、やはり三菱と相争うことになった中島が、異常な情熱を燃やしたことは勿論である。

この頃、アメリカでも、艦上爆撃雷撃機を単葉高速化しようという方向にあったので、いずれも単発単葉三座艦攻案で進められたが、中村勝治技師を設計主務者とする中島のものは、片持式低翼単葉、単桁式応力外皮構造、手動油圧式主翼折りたたみ装置、油圧式引込脚、セミ・インテグラル・タンクなどの、当時としては画期的新構造の機体となり、三菱案をしのいだ。

昭和十一年十二月、試作第一号機は完成し、約一年にわたるテストと改修ののち、十二年十一月、九七式艦上攻撃機として制式採用された。

この一一型(B5N1、旧名一号)は「栄」三型・八四〇馬力エンジンで、最大速度は時速三五五キロであったが、一二型(B5N2、旧名三号)では「栄」一一型・九七〇馬力エンジンに換装され、最大速度も時速三八〇キロに向上している(十四年十二月に制式採用)。

スピードはそれほどでもなかったが、九一式八〇〇キロ魚雷を搭載しての超低空雷撃は、安定して座りも良く、パールハーバー攻撃の浅海面雷撃を可能にしたことで、一躍、名をあげた。

海軍が陸軍に突つかれて、対米英戦争を真剣に考えるようになったのは、この九七式艦攻と「零戦」のタイムリーな出現に、ある程度負うところあったといわれる。

アメリカ海軍がこの頃装備していた、ダグラス「デバステーター」などより、その実用性においてはるかに優れていたことは、戦後のアメリカ公刊戦史の中にも出ており、また、マリアナ海戦のころまで第一線機として活躍していたことも、本機の多用性を物語っている。

しかし、十八年頃からは、鈍速のため犠牲は増大し、各型合計一二五〇機のほとんどすべてが壊滅してしまった。

もう一つ付け加えなければならないのは、零式艦上戦闘機で、この三菱製の名だたる機体のエンジンが、中島製の「栄」二一型であったことである。

「零戦」は、この栄エンジンなくして成立しなかったものであり、三菱と中島の合作機といっても過言ではない。

さらにその量産は、三菱におけるよりも中島でのほうが倍近く多い。

すなわち、三菱で約三八八〇機、中島で六五四五機造られ、合計一万四二五機という、日本最多量産機の名誉に寄与した。

また二式水上戦闘機というのが、「零戦」一一型の水上機型であることは有名であるが、すでに昭和十六年の初めから海軍が中島に対してその改造命令を出しており、太平洋戦争のはじまった同年十二月に、試作第一号機が完成していたことは余り知られていない。

やはり、水上機に多年の努力と実績をもった中島であったからこそ、短期間に仕上げられたのであって、アメリカのグラマンF4F「ワイルドキャット」を、エド社で不様(ぶざま)な水上機にしてしまったのに比べると、その手腕は雲泥の差があったといってよかろう。

アリューシャン作戦、ソロモン作戦など、陸上機の進出できない地域で防空戦闘、援護戦闘に従事し、目覚ましい活躍をしたが、その期間は余り長くはない。

中島で合計三二七機が生産されている(「零戦」の中島生産分の中に含まれる)。

|

ビヤダルを連想させるグラマンF4F「ワイルドキャット」

|

top

**************************************** |