|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

7 �哌������@�u�����v�a��

�@��肪�A�d��L60�ƒ����i���j�L61�̔����i���a�\�ܔN�j���āA�܂��A�L60���\�Z�N�O���A�����ăL61�N�\�A���ꂼ�ꎎ���ꍆ�@�̊����Ɏ��������A�L60�͒����̏d��L44�i�P��j�ɔs�ꂽ���Ƃ�O�ɏq�ׂ��B

�@�L60�́A�d��Ƃ��Ă͗ǍD�ȉ^�����������Ă������A�ő呬�x�������ܘZ���L���ł���A���ǁA�L61�̃e�X�g�E�x�b�h�i������j�Ƃ��ď����Ă��܂����Ƃ������Ƃ��ł��悤�B

�@�i�����d��ƌy��̒��ԓI�Ȃ��̂Ƃ��āA��肪���t�����j

1 �G���W���̏ᑱ�o�̎O���� top

�@�����m�푈���͂��܂��āA���łɈꎮ�u���v���z���ɂ��A�u���c�v���A�Â��y�펊���`�p�C���b�g���猙��ꂽ���A�퓬�@�̖{���̗����҂�V�i�C�s�̃p�C���b�g�Ɋ��}����Đ���������邤���ɁA���R�����L61�ɑ��鍛��悤����ʂ�łȂ������B

�@�܂�A��������̃e�X�g��s�ŁA�Z�@�����L60���O�Z�L�������鎞���܋��L���̍ő呬�x���o���A���{�ɂ����铖���̍ō����퓬�@�ƂȂ����̂ƁA���ʉd����܌܃L���^�������[�g���ɂ������ĉ^�������悭�������ƁA����і��ނ̃J�b�R�悳�\�\�h�C�c�̃��b�T�[�V���~�b�g�le109��A�C�M���X�́u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�A�u�n���P�[���j�A�A�����J�̃J�[�`�X�o40�Ȃǂ̉t�⎮�퓬�@�ɂ܂����͓I�������ɖ������ꂽ�̂ł���B

�@���a�\���N�m�A�O���퓬�@�Ƃ��Đ����̗p�ɂȂ�A�l���ɂ͔�s��68����֔z������ă��o�E���ɑ�����Ƃ����X�s�[�h�Ԃ肾�������A���̎��A�����܂��G���W���̌��ׂԂ��\�I���Ă��܂����B

�@�g���b�N�����烉�o�E���Ɍ�������O�@�i�@�����ɕ������j�̂����A�G���W���̏�ƍq�@�~�X�̂��ߓ�@�������A���@���s�����A��@�݂̂����o�E���ɓ������A��@�̓g���b�N�w�����Ԃ��Ƃ����S�邽��L�l�������B |

���O���퓬�@�u�n2�^�i�L61-2)

���L60�d�퓬�@�F�d��Ƃ��Ă͗ǍD�ȉ^���������������A

�L61�̎�����ɂ����Ȃ�����

|

�@���̌�A��78������O����ɋ@����ς��s�Ȃ����o�E���ɐi�o�������A������Ƃ���p��A�R���|���v�Ȃǂ̃G���W���̏�Ŏ��̂��������A�p�C���b�g�̐M�����������Ă��܂����B�i�̂��ɁA������Ƃ��j���[�M�j�A�̃E�G���N�w�ړ��j�B

�@����̓h�C�c����A�������V�^�̃_�C�����[�E�x���c�c�a601�t��G���W�����A���₷�����Y���i�n40�j�ł���Ǝv�������R����у��[�J�[�̑厸�s�ŁA���{�ł͌Â��a�l�v�n�̋Z�p�����������킹�Ă��Ȃ������̂ł���B

�@���������R�́A����ɂނɃn40�̐��Y�����s�����A���܂��ɂ͐��\�A�b�v�̃n140�E�܁Z�Z�n�͂܂ő��点�����A�̏�Ɛ��Y�x���ŁA�G���W���̂Ȃ���Ȃ��@�̂����o�����B

�@�q��R�������̍������́A���̖���Ԃ�ɋƂ��ς₵�A�����ɍH��̋��ŐM���������⎮�G���W���A�n112�U�E��܁Z�Z�n�͂������@�̂����삳���A�e�X�g��s�ɖ����s�w�Z�̋������悹���Ƃ���A����͑f���炵���ƍD�]�������B

�@����܂ŋ�≻���a���Ă����q��{�����A���炻������삳�����悤�Ȃ��Ƃ������āA���a��\�N�t�A�L100�i����j�Ƃ��Ă��̂܂܃p�X�����A�����̗p�����B

�@���ꂪ�A�a29�}���Ɋ�������a���̗��b�ł���B |

���퓬�@(�L100)�F�O����u��̋@�̂ɎO�H�n112�U

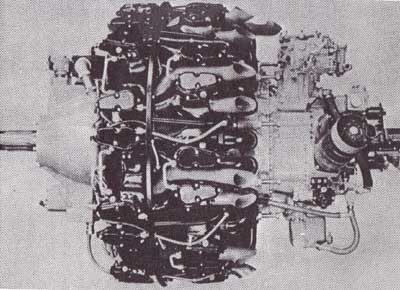

��⎮���^14�C��(1,500�n��)�G���W������t�������̂ł���

|

2 �m�C���[�[�ɂȂ������R�Z�t�� top

�@�����m�푈�ɂ͂���O�A���R�̍q��Z���͎��ɑ����̎�����e���e��Ђɑ��čs�Ȃ����B

�@���̑����͌v�悾���Œ��~�ƂȂ�A���ۂɊ����R�p�@�͏��Ȃ��Ȃ��Ă��邪�A���̖��v���Ɩ��茩�̓��[�J�[�����������A�Z�p�҂��J����ς��������B

�@�����ɂ��L62�y�퓬�@�A�L63�d�퓬�@�A�L68�����������@�A�L75�����퓬�@�A�L80�����퓬�@�A�L82�d�����@�Ȃǂ��������ꂽ���A�قƂ�ǃy�[�p�[�v�����݂̂ɏI����Ă����i�L82�������b�N�A�b�v���،`�͌^���܂Ő���j�B

�@�������A���������킸��킵�����A�Z�t��������点���B

�@���ɋZ�t���̏��R�́A���a�\�Z�N�����A������A�C�Ɠ����Ƀh�C�c�s���̖�����тсA���̂��߂̍����̎��@���s���A�ߘJ����x���œ|��Ă��܂����B

�@�����̑��c�a�@��1�������@���A��������o�Ђ����̂������Ȃ������B

�@���x�͉ߓx�̕s���ǂɔY�܂���A�\���̖��ɂ͍Ăё��c�a�@�ɖ߂邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@�\�\��̎��́A�R�p�@����łǂꂾ�����Ƃɍv�����Ă���̂��B

�@�����āA���R�̗v�����̂�ő����Ă��邱�Ƃ��A�ʂ����Ă������@�Ȃ̂��B

�@�퓬�@�ɂ��딚���@�ɂ���A��̕āA�p�A�\�̐V�s�@�ɑ��A�܂Ƃ��ɐ킦��̂��낤���B

�@�L44���������ǂ��Ȃ�̂��H

�@�����l���Y��ł���ƁA���Ă������Ă������Ȃ��Ȃ�A�������������Ɩ����Ă���B

�@���S�ȃm�C���[�[�Ǐ����B

�@�ނɂ́A�ꎮ��u���v�ɂ���A��Z�Z���d���u�ۗ��v�ɂ���A���邢�͎O�H�́u���v�ɂ���A�ꎮ���U�ɂ���A�����ĉp�Ɛ�[���J�����ꍇ�A������͋��^�ɑ����ĉ������^���ɂ��邱�Ƃ��A�Z�p�҂̖ڂ���悭�@�m���Ă����̂ł���B

�@�\�\�����Ɛ�����z�����A��荂���\�́A�����đ�^�̂��̂��J�����Ă����Ȃ���c�c�B

�@�����������قǁA�ڂ������Ė���Ȃ��Ȃ�B

�@�\�����[�A�ނ́A���{���A�����J�A�C�M���X�Ɛ푈��Ԃɓ��������Ƃ�a�@�Œm�����B

�@�\�\���R���C�R���A���݂̂Ă��ǂ̔�s�@�ŁA��̏��Z������̂��B

�@���R�ɂ́A�n�m���̂ł���퓬�@���Ȃ��ł͂Ȃ����B

�@�����A�܂܂�ƁA��҂���~�߂��Ă����������������B

�@���N�߂��f���Ă����A���R�[���̐S�n�悢�����ł������薰�ꂽ�B

�@���ꂪ���̋t�Ö@�ƂȂ��āA���R�͏����������Ɍ������A�\���Αމ@���邱�Ƃ��ł����B

�@���̒����i�\��\����j�̂��Ƃł���B���R����L84�d�퓬�@�̎�����������̂́c�c�B

�@���R�́A�މ@���Ă����ɓ����c�œ]�n�×{���A���\���N�l������o�Ђ��Ă���̂ŁA���̃L84�̏����v��ɒ��ڎQ�����Ă��Ȃ����A�喱�v�҂Ƃ��Ė���A��ˁA�����ߘN�A�і�D�A�ߓ��F�v��e�Z�t���S�������B

�@�Ȃ��A����p�v�́A��s�@��ЋZ�t�Ƃ��ė��R�̖��̂܂܂ɓ�������邱�Ƃɋ^��������A������������̂Ȃ���w�����E��I�сA���a�\�Z�N�����ɑސE���A���N�\�ꌎ���瓌����w�H�w���������ɏA�C�����B

�@�܂�����Z�t�͐��A�y���V�����P�b�g�̎����i���j�ŁA���P�b�g���m�Ƃ��ėL���ł���B

�@�i���������E�������s�̌��E����c���ƍ��Z�Ŏ������s�����̂ŁA�ŋ߁A�����̎ʐ^���������s�œW�����ꂽ�j

3 �u���v�Ɓu���c�v�̒��������� top

�@�L84�̏����́A�����m�푈�J�n����̂��Ƃ���A�A�����J�A�C�M���X�̃m�[�X�A�����J���o51�u���X�^���O�v�A���p�u���b�N�o47�u�U���_�[�{���g�v�A�|�[�J�[�u�^�C�t�[���v�A�X�[�p�[�}�����u�X�s�b�g�t�@�C�A�v�̉��nj^�ȂǁA��܁Z�Z�n�͂����Z�Z�Z�n�͋��̌��p�A����퓬�@���ӎ����āA���Ȃ����d��ɂȂ��Ă����B

�@1�@�������n45�i�C�R���u�_�i�ق܂�j�v�j��Z�Z�Z�n��

�@�@�@�i�����o�́j�G���W��������B

�@2�@�ő厞���͘Z�܁Z�L���ȏ�Ƃ���B

�@3�@�㏸�͂͌܁Z�Z�Z���[�g���܂Ōܕ��ȓ��B

�@4�@�s�����a�́A�l�Z�Z�L���A��ꎞ�ԎO�Z����

�@�@�@�L43�Ɠ����x�B

�@5�@���t���b�v���g�p���āA�L44�ȏ�̊i������

�@�@�@�����ƁB

�@6�@�����̓z103�E���E���~���@�e����i���́j�A

�@�@�@�z5�E��Z�~���@�֖C����i�嗃�j������B |

|

�����A���E�ɂ��̐��\���ւ����������n45��⎮�G���W���F����d������ͣ�u�ʉ_��Ȃǂ̍����\�C�R�@�ɑ������ꂽ�B�u�_��G���W���Ɠ��^�ł��� |

�@�܂�A�ꎮ�u���v�Ɠu���c�v�̒���������ꂽ�A�\���I�ɂ͉����ȏd��Ƃ������Ƃ��ł���B

�@�����̐v�w�Ƃ��Ă͋㎵��A�ꎮ��Ōy��A�P��ŏd���Nj����A���ꂼ��̓�����ۂݍ���ł��邾���ɁA����قǍ��������ł͂Ȃ������B

�@�u�n45�������ꍇ�A���̓�Z�Z�Z�n�͂��z��������ɂ͂ǂ������炢�����ȁv

�@�u����܂ł̃n�~���g���葬�s�b�`�ł͑ʖڂł��傤�v

�@�u��͂�A�d�C���葬�s�b�`�łȂ��ƁA�������Ƃ������Ȃ��Ǝv���v

�@�u���{�ł̎��p���̓��`�F�������ˁv

�@�����A�і�A�ߓ���̍l���ł́A�G���W���̗͂��t���ɔ��������邽�߂ɁA�d�C���葬�v���y�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ������B

�@���̂��߁A�t�����X�̃��`�F��������������32��p����\��ɂ����B

�@�������Ƃɂ����A��N��ɂ͎���@�𑗂�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�A�����J�A�C�M���X�̋���ׂ��q��H�Ɨ͂́A���̂��Ƃ���Z�Z�Z�n�͐퓬�@���m���ʂɂ��������Ă���ł��낤�B

�@���a�\���N�ꌎ���A�ނ�͋}���A�L84�̗v�ڂ��܂Ƃ߂ė��R�ɒ�o�����B

�@���R���͂��̌�A������舵�����ȒP�Ȃ��ƁA���ʐ��Y�ɓK���邱�ƁA�������x��Ⴍ�����n���c�҂ɂ��y�ɒ����ł��邱�ƂƂ����v�������A�s�����ꋓ�Ɋ����Ԃ��g�哌������@�h�̐F�������o���Ă����B

�@�l���ɂȂ��āA���R�Z�t���͕a�悤�₭�����ďo�Ђ��A�X�^�b�t�͑����A�v�ɂƂ肩�������B

�@������舵�����ȒP�ŁA���ʐ��Y�����Ƃ������n����A�㎵��A�ꎮ��A�P��ň�т��ĂƂ��Ă����嗃�ƑO�����̂̈�̍\���Ɍ㕔���̂��{���g�łȂ����킷���@�����̂܂܍̗p�����B

�@�܂��嗃�O�������E�꒼���Ƃ��钼���������P���āA�ꎮ��̎�������̂܂ܗ��p���邱�ƂɂȂ����B

�@����Ɋ�E�W���@�Ƃ����h�C�c�̑��ʐ��Y�����������A�H��萔�̌������͂������B

�@�n45�u�_�v���u���v�u�h�v�u��v�̊J���ő傫�Ȏ��т������E�H�ꂪ�A�֍��Z�t���A���J�A���염�Z�t��̓w�͂ŁA���ǂɎ������ǂ𑱂��Ă���B

�@�A�����J�̑�\�I��Z�Z�Z�n�͋��G���W���u�_�u�����X�v�v���A���a��E�O��ꃁ�[�g���A�d�ʈ�g���Ȃ̂ɑ��āA�n45�̒��a�͈�E�ꔪ�Z���[�g���A�d�ʔ��O�܃L���ŁA�����ƃR���p�N�g������Ă��邩��A�u���c�v���邢�͊C�R�̋ǒn�퓬�@�u���d�v�Ȃǂ��A�@����ׂ����ڂ邱�Ƃ��ł��邾�낤�B

4 �L84�̎���͂��܂� top

�@�����Ắg�及���h�i�����E��������ɑ��āj��c�m�A�����m�v���̈Ă��Ă������{���^���A���������̔N�i���a�\���N�j�㔼�ɂ���Ă����B

�@�~�b�h�E�F�[�C��ɂ��K�_���J�i�����U�h��A�\�������C��Ɠ��{�̊��F�͈����Ȃ�A�u���v�u���v�A�㎵�͍U�A�ꎮ���U�A�㎵�d���A�ǂ��ǂ����̐��������Ă����B

�@���̂悤�ȏ��ɁA�L44�̐��������悤�₭�����i�㌎�j���A�L84�͑��c�Z�t��Ɉ����p���ꎎ���i�\�ꌎ�j���n�܂����B

�@�嗃�ʐς͓�ꕽ�����[�g���ƌ��肵�A����́u���v����⏬�����B |

�L84�̐v�ɂ���������������̃X�^�b�t�́A�������C���B�����珬�R��A�і�D�A�ؖM�O�̏���

|

�@����ɑS���d�ʂ̎O���Z�Z�L�����x��������̂�����A���ʉd�͈ꔪ�Z�L���^�������[�g���ɋy�ԁB

�@�܂�u���c�v�Ɠ����l�ł���B

�@�嗃�f�ʂ͂m�m2�𒆉����ɁA�m�m21���O���ɗp���A�����������i���̑O������㉏�܂ł̒����j�̈�Z�E�܁����甪���ɂ��Ă����i�m�m�Ƃ�NIPPON�ENAKAJIMA�̓��������Ƃ������̂ŁA�Q�b�`���Q���Ƃ��N���[�N�Ɠ����Ӗ��j�B

�@�܂��A�c�����i�A�X�y�N�g�E���V�I�Ƃ����āA�����ƕ��ϗ������Ƃ̔�j��Z�E�Z���ɂ������Ƃ́A�㎵��A�ꎮ��ɂ���Ă��̒l���������A�^�����ɍł��L���Ƃ����o�����猈�߂��Ă���B

�@�˂��艺����x�O�Z���A�㔽�p�Z�x�����l�ŁA��͓I�ɂ��悢����ł���B

�@�嗃�\���́A�ꎮ��̎O�{���ɑ��ē�{���Ƃ��A�g������ŋ��x�𑝂����B

�@�������A�嗃�O�`�͈ꎮ��ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��̂ŁA����̗��p���ł����킯�ł���B |

�L84�̐v�w�ɎQ������

�ߓ��F�v��

|

�@���E�����Ɋe�ꎵ�O���b�g���A���E���O�����ɑ���t���e�Z�����b�g���e�ʂ̖h�e�R���^���N������A�Q�ԋ����O�E�l�܃��[�g���̓��������ݎ���ԗւ̊O���ɁA�z5�i��Z�~���@�֖C�j����������A�e���͊e��܁Z���ł������B

�@�������ɂ́A�����^���N�i�e�ʓ�Z�Z���b�g���j���邢�͔��e�i��܁Z�L���j�̌��ݓd����A����ю�t�e����������������Ă����B

�@�����܂��͓P��Ƃ悭�������̂Ƃ����B

�@���Ȃ킿�A���������𐅕���������ɂ̂��āA������悭���Ă���B

�@��������ƁA�ˌ��̂Ƃ��@�̂����ׂ炸�A�����x���悭�Ȃ�B

�@���͂ɂׂ̂��ᏼ�������A��@�l����ɂ��A����������o51�����Ă����̂��A���̘r�̊m�����ƂƂ��ɁA�@�̂̂����̂悳�����������āA�͂��������̂ł���B

�@�O���ƌ㕔��ɕ��������̂́A�\�ʂɂd�c�r�i�����W�������~���j�������͊O��A�܂胂�m�R�b�N�\���ŁA�E�̍\���}�ł݂�悤�ɁA�h�Εǂ̑O�ɃI�C���^���N�A��ɖh�e�R���^���N�i���ꂼ��e�ʎ��Z���b�g���A��ꎵ���b�g���j��u�����B

�@���̏���̃��^�m�[���E�^���N�����Ƀz103�i���E���~���@�e�j�������������A�e���͊e�O�܁Z���ł������i�����͑��c���ɂ���j�B

�@���ւ������ݎ����̗p���Ă���B

�@�v��́A�l�H�������^�ɁA�q�@�v��A�G���W���ǐ��v�킪�������ɂ܂Ƃ߂��A���O�����Ǝ˂ɂ��A��Ԕ�s���������B

�@�v���ʂɂ́A��Z�Z���Ə��ዾ����t�����āA�X�C�b�`������Ɖ��F�̏Ɩ呜��������������ł������B |

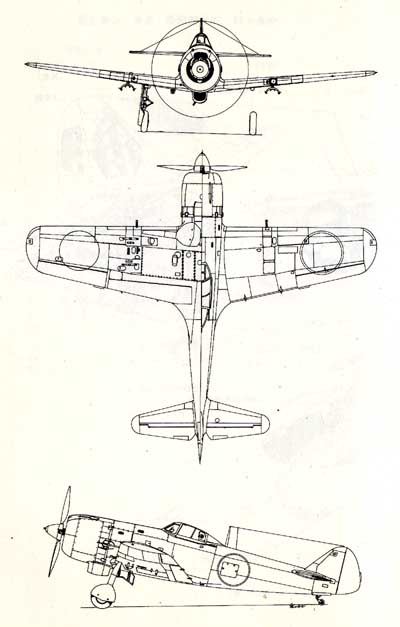

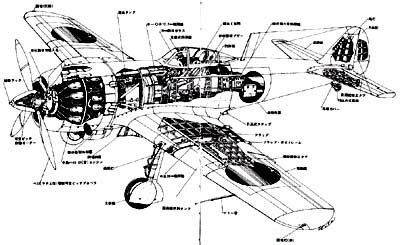

�����L84�@�l���퓬�@�u�����v�̍\���}

�N���b�N�ő傫���Ȃ�

|

�@���ȍ��ɂ́A���e�A���邢�͗����^���N�𓊉�����{�^�����̃K�X�E���o�[������A���̓����ɂ̓s�b�`�E���o�[�i�v���y���j�ƍ����䒲�����o�[�����Ă���B

�@���̌�ɁA�r�㉺���o�[�ƔR���؊��R�b�N������B

�@�܂��A���^�t���b�v�i���������A����ы�펞�p�j�̃{�^���́A���c�������ɐ��i�o�j�A���i���j����Ă����B

�@���h�́A�O�ʌŒ蕔�����Z�~���̌��������h�e�K���X�ŁA�������̓K�C�h���[���ɏ]���đO��ɃX���C�h����B

�@�����Ă̌�납�炻�̉����w���Ă܂ň�O�~���̖h�e�|�����Ă����B

�@���̖h�e�̒���ɁA�����@�i�l����O���j�̔��M���Ƒ��������S���Ђ��Œ݂邳��Ă���A���̉��ɃR���o�[�^�[�i������l�{���g���𗬈�Z�Z�{���g�ɕϗ���������j���A��t��Ƀ{���g�~�߂��ꂽ�B

5 ���{�ō����L�^������ top

�@���āA�L84�����ꍆ�@�i���l�Z�ꍆ�@�j�́A���a�\���N�O���A��@�͓��N�Z���Ɋ��������B

�@�v�ɒ��肵�Ă��炿�傤�Lj�N�ł���A�O�H�̊C�R�����ꎵ���͐�u�v����������v�J�n���āA�����̃g���u������A�����ꍆ�@�܂ň�N���ȏ��v�����̂Ɋr�ׂ�ƁA�͂邩�ɑ��������B

�@�O�H���͐v�喱�҂��܂��e�X�g�i�K�̃n43�G���W���i�O�H���l�j9�`�A�����n�́j�ɌŎ������̂ɑ��A�C�R�q��{�����͎��т���n45�i�������m�j9�g�u�_�v�j��v�������̂��x�ꂽ�����ł���B

�@�����I�Ǐ�̐푈�㔼�ɁA��́A�Ȃ������Ă����̂��낤���B

�@���̓_�A���R�̕����͂邩�ɃX���[�Y�ɂ����Ă����B

�@��Б��̃e�X�g��s�́A�g��ߎ��e�X�g�E�p�C���b�g�ɂ��A�R���̏���s�͗��l���A�q��R�����i��s���������j�̎�C�A�⋴���O�����̎�ɂ��A������s���i���݂̉��c��n�j�ōs�Ȃ�ꂽ�B

�@�u����͂�����B�育�������f���炵���B�X�s�[�h�͂܂��܂��o�������B�Ȃ��Ȃ����c�c�v

�@�j�R�j�R���ăL84����~��Ă����⋴���������āA���R�Z�t���ȉ��X�^�b�t�̖ڂ���M�����̂����ꗎ�����B

�@�e�X�g�ɂ́A�R�����̂����������郁���o�[�A�_�ېi�����A�r���`�������i42���j�A���]�ەF�����A�ɓ����Y�����i���N��s����O�����c�o�g�j�������A�M�������Ă����B

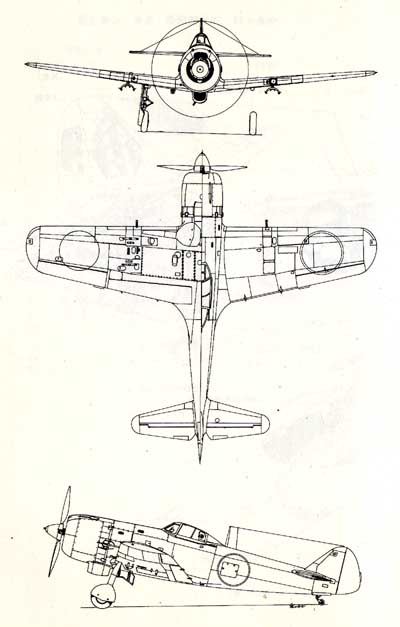

�@�⋴�����̈ꍆ�@�́A�����ő厞���������Z��l�L���i���x�Z�܁Z�Z���[�g���j���L�^�����B

�@�������́A���{�̐퓬�@�ɂ��ō����x�L�^�ŁA���N�\��\�����A���́u���O�v���������@�i�L78�j�������Z���E��L���̔���F���{���x�L�^������܂ŁA�g�b�v�̍����߂Ă����B

�@����ɁA�}�~���ɂ�鋭�x�e�X�g�ł́A�������Z�Z�L���ɂȂ��Ă��r�N�Ƃ����Ȃ������B

�@����܂œu���c�v�ȊO�A�����Z�܁Z�L�����I�[�o�[����Ƌ@�̂ɃV����������̂Ɋr�ׂ�ƁA�傫�ȈႢ�ł���B |

�ō��L�^���������������l���퓬�@�u�����v�i�L84�j

|

6 �܂�ŏ��m�͂̂悤�� top

�@�������A�e�X�g���̎��̂��Ȃ������킯�ł͂Ȃ��B

�@���~�ǂ̈ꕔ���t���b�^�[�i�ُ�U���j�ɂ���Ĕ�U���A�⋴�����͂悭�@�𑀏c�A������s�ꂢ�ς��Ɏg���Ă悤�₭�����������A�܂��ɓ����т͒����~�����A�t���b�v���}�Ɉ�������Ŏ����ė����A���̔畆��є����Ƃ͂����Ă��܂������Ƃ�����B

�@�܂��A�n45���]��ɂ������q�������āA�ʎY���n�߂��炵�����ɗ\�萫�\���o���Ȃ�������A�s�����ڗ��悤�ɂȂ����B

�@�����̓K�\��������я������̎��̒ቺ��A�d�C�n���̃g���u���ɂ����̂����������A�Ƃɂ��������ɐ����̗p�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@�����łƂ肠�����A�������琶�Y���Ȃ�����ǂ��Ă������Ƃ������ƂɂȂ�A�\��N�O���܂ŁA���ɔ��O�@�̑�������@������ꂽ�B

�@�����͂��ꂼ��A�ǂ����ׂ�������������Ă���A���\�ɂ����قȂ���̂�����B

�@���Ƃ���32�̒��q���������߁A�d�C�n���Ɏ肪�������Ă�����A�r�̈����ݑ��u�̉��ǁA�G���W���̖����A�������㏸����̂ŁA�J�E�����O�t�߂����낢��v�ύX�����肵�Ă���B

�@���̂������@���́A�����s�w�Z�ɂ���ċ�����̃e�X�g�����B

���̎��A�L44����d��̓������悭�F�߂Ă������싳����s�t�c�i�ߕ��t�̑�i���q�����i�m�����n�������A��s��24�����2�������j�́A�L84�̊��z���A

�@�u�ǂ�����Ƃ��āA�܂�ŃN���[�U�[�i���m�́j�ɏ�����悤�Ȋ����������v�@�Ƃ������B

�@����܂ł̌y�킪�쒀�͂Ȃ�A�L44���y���m�͂ŁA�L84���d���m�͂Ƃ������o�ł������낤�B

�@�u�ǂ͏d���A�Ђ��ς����ڂ�����ނ悤�������v�Ƃ��������B

�@����܂Ŏ葫�̂悤�ɓ������Ă����y�킩��A���Ђ�����ꂩ����̃L44�ƂȂ�A���ɂ͐U��ꂻ���ȃL84��̌������Ƃ����킯�ł���B

�@�����ő�Ȃ̂́A�d���`�̃A�����J�ł͈��l��N����f�i�d�́j�ɑ���ςf�����J�����A�}���Ȉ����N���������^���̍ۂ̗͈̑ێ����͂����Ă������Ƃ��B

�@���������{�ł́A���������T���V���������������������߂�Ƃ��������x�ł������ɂ����Ă����B

�@�����ł����f�ɋ����̗͂̃A�����J�l�Ȃ̂ɁA�ςf���𒅂��߂����ƗL���ɂȂ�B

�@���{�ɏd��͂ł��Ă��A�ߌ��Ȃf�̂��ߌy��ɂȂꂽ�p�C���b�g�̎�ɗ]��ꍇ�������Ƃ͑z���ɂ������Ȃ��B

|

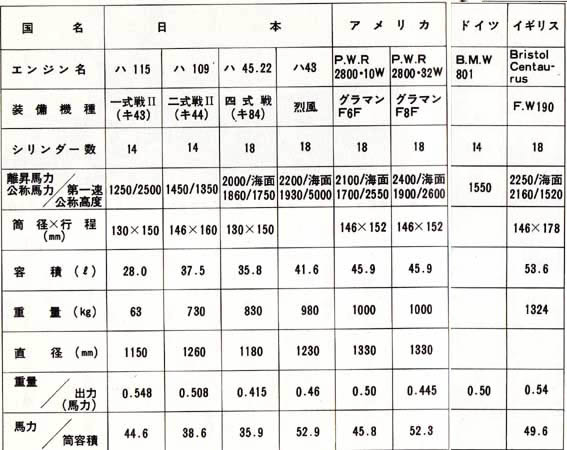

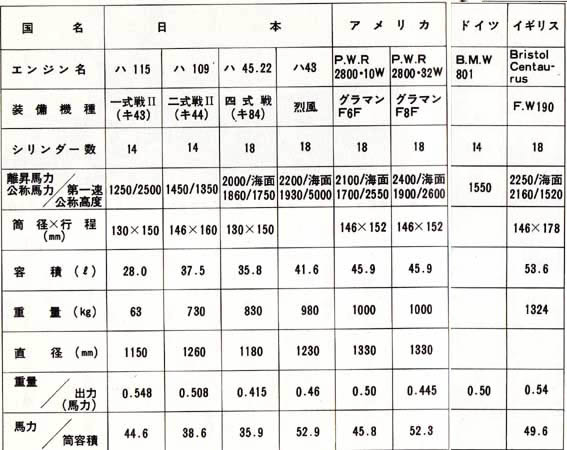

�e��퓬�@�G���W���̐��\����

|

7 �哌������@�u�����v�Ɩ��� top

�@�������A�L44�ŏd��̖��͂�m�����x�e�����E�p�C���b�g��������A�L84�͑傫�Ȏx�����B

�@��͂肻�̓����́A�x�e���������ɂ����݂̂��߁A�D�ꂽ�G�ɑR����ɂ͂���łȂ���Ȃ�ʂƌ�����̂ł���B

�@���p�����ł́A���˂Ɉ������Ґ����A���삩��̉��z�G�ґ����}����������A�ꖜ���[�g���ɂ�����Δ��U�����K�����{�������A���a�\��N�O��������瓌���s�����̍q��R����s�������ŁA�L84��������@�ɂ���s��22������Ґ����ꂽ�B

�@��ǂ̋}���ɂ���āA�L84�e�X�g�����̂܂܈���������A����e�X�g�����悤�Ƃ����̂ŁA������̓L84�R����C�̊⋴���O���������̂܂ܔC������A�p�C���b�g�ɂ́A���s�a���҂��܂ޗD�G�Ȏ҂����Ă�ꂽ�B

�@���͌���s��ŖҌP���ɓ��������A�l�����߁A�L84�͎l���퓬�@�u�����v�Ƃ��Đ����̗p�����܂�A�g�哌������@�h�Ƃ��Ă�āA�ŗD��ʎY����邱�ƂɂȂ����B

�@���傤�ǂ��̍��A�O�H�̑o���d���L67���e�X�g���I���A�l���d�����@�u�v�Ƃ��Đ����̗p���ꂽ�B

�@�l���́u�����v�u�v�́A�Ƃ��ɔs����҉�g�哌������@�h�ƂȂ��āA���R�̊��҂��W�߂邱�ƂɂȂ������A���āA���̌�̌o�߂͂ǂ��ł��������낤���B

8 �l�����������X�Ɠo�� top

�@���͌��ɂ������s��22����̎l����́A���߂̑�������@�i�\���N��������\��N�O���܂ł̔��O�@�j�̂�������A�l�Z�@�قǂĂĂ������A�����́A�e�@�ׂ�������������������Ă��Ă��A�n45�G���W�����͂��߁A�@�̑��������O�ɑ����Ă����̂ŁA�ғ����͂��Ȃ�ǂ������B

�@����ɒ����̋Z�t�����i�@�̊W�A�G���W���W�A�v���y���W�̐��Ɓj�����Ă܂���āA�x�e�����̃p�C���b�g������ɋZ�p�w�����s�Ȃ������Ƃ��A�悢���ʂ��������̈�ł���B

�@���a�\��N�܌��\����̑嗤���ŁA��22����̓t�B���s���ɐi�o����\�肾�������A���������ɁA�đ�14�q��R�̂o51�A�o47�ȂǗL�͐퓬�@�o���ɂ���āA�����h���R����u�l����̑�22������A�����w�ꎞ�]�p���ꂽ���v�Ƃ̗v�����o�A������\������͌����o���A��\���������ɓ����A��\����A�������o���A�������Ƃ͂��łɏq�ׂ��ʂ�ł���B

�@�܂��㌎����́A��s��85����i�L����n�j���l����ɉ��ς���A��2�������ᏼ��т̕�����O�ɂ��킵���`�����B

�@�����̋@�̂́A�\��N�O������Z���ɂ������x�ڂ̑�������@�i�\���I�ȑ��ʐ��Y�����͂����ď����C���قǂ������l��@�j����ѓ��N�l������n�߂�ꂽ�������ʐ��Y�@�i�I��܂łɎO�����@�j�̏��߂̈ꕔ�������ł��낤�B

�@��͂�����悭�����Ă����̂ƃp�C���b�g�̗��x���ǂ������̂ŁA�̏�⎖�̂͏��Ȃ������B |

�����l���퓬�@�FF�����v�Ɩ�������A

�V���ɔ��\���ꂽ�Ƃ��̎ʐ^�i���a19�N4��1���j

�l���퓬�@�u�����vI�^�b�i�L84�j

�G���W���F������45�|21��⎮���^1,160�n�́i���x3,000���[�g���j

�ō������F621�L���i���x6,500���[�g���j

�㏸���ԁF5,000���[�g���܂�6��26�b

���p�㏸���x�F11,001���[�g���A�q�������F1,600�L��

�����F21�~���@�֖C2�A12.7�~���@�֏e2�A���e500�L���@

���d�F2,680�L���@�@�S���d�ʁF3,751�L���@�@����F1

|

9 �l�Z�����������ғ��� top

�@�Ƃ��낪�A�\��N�̏H�Ȍ�A���Y���C�����o�Ă����l���킩��A�Ƃ݂ɉғ������������Ă����B

�@���̌����̑����͕��i�̕s���A�ގ��̕s�ǁA���p�H�ɂ��H��̕s�lj�����і����㏸�A�_�ΐ��̏�A�������k��Ȃǂ̃G���W���E�g���u���ł��������A�p�C���b�g����ѐ������̋Z�ʂ̒ቺ�A�R���̎��̖�肪����ɗւ��������Ƃ�����B

�@�܂��A���{�̍q��Z�p�̒�̐A����ɏn���H����ʕ��Ȃɏ��W���邩�Ǝv���A�w�k�⒥�p�H�������Ĕ�s�@�̐����ɓ��Ă�A�Ƃ������s���ʂ̕s��ۂ����낤�B

�@�Ƃɂ����A�����̊e����̎l����̉ғ����́A�悭�Ďl�Z���A�����Ƃ���œ�Z���A�͂Ȃ͂������̂̓[���E���ł������B

�@�����s�w�Z�ł����A�l�Z���������Ƃ����B

�@���̂悤�ȏ��ɁA��s��47����̎l����ғ����́A���ɔ����p�[�Z���m���R���X�^���g�ɂ����Ă����B

�@������̑O�g���A���a�\�Z�N�\�ꌎ�A����̍q��R�����ɂ����Ă܂��e�X�g���̃L44�i�P��u���c�v�j�ɂ��Ґ����ꂽ�Ɨ���s��47�����ŁA�����m�푈���O�A��������@��@�������ē���R�ɕғ����ꂽ�u���킹�ݕ����v�A�V��g�j�����̈�����ł��������Ƃ��v���A�������낤�Ɛ��@�������낤�B

10 �K�v�Ȃ͔̂�����Ƃ���M�� top

�@��̂��̉ғ����͖{���ł��낤���ƁA���R���핔�̒�����т�������ɓ��������Ƃ���A�������̋Z�ʗD�G�Ƃ������Ƃ��킩�����B

�@�\��N�ꌎ���瓯�N�㌎�܂ł͏��{���j��сA���̌�I��܂ł͉��c��O�������������߂����A�����w���ǒ��ł��������J���Ӓ����̘r�͔��Q�ł������B

�@��\�N�\�Z���A�֓��n��ɗ��P�����ċ@�������͍ڋ@�𐬑���n����}��������47����̓�Z�@�́A���c���ŃO���}���e6�e��Z�@�A�J�[�`�X�r�a�b��@�����āA�l�@�������i��10��s�c�S�̂Ƃ��Ă͘Z��@���āA�O���@�r���j�Ƃ�����ʂ������A�l����̌̋��ɂ�����т����������A�悭�������ꂽ�@�̂��������炱���A�Ƃ������Ƃ��ł���B

�@���̌�A��47����͋@�������U���̂��߁A�O�Z�@�Ґ��ő��̍����s��ɓW�J�������A�Ƃ��ɍ�킵����16��s�c�O�����Z�@���A�ꃕ���Ԃ̉ғ����O�Z���ł������̂ɑ��A������͖����̂ŁA�ғ������Ɉ�Z�Z���������A������n�ɋA�҂����̂ł���B

�@���̑f���炵�����ʂ����āA���R�͏��a��\�N�l����\�Z���A�l���퓬�@��ۗL�������̑S���������𐬑���47����ɏW�߁A���������x����Ȃ�����{�����B |

��s��47��������ǒ��̊��J���Ӓ��сF�u�������ۗL�������̐�������(�����A��уN���X)���W�ߐ���������s�Ȃ���

|

�@�u�L84�͔�Ԃ悤�ɂł��Ă���B��������Ȃ�����������v

�@�Ɗ��J���т��A�����A��ы��̐���������O�Ƀu�b���̂ł��邩��A������ƈٗl�ȕ��i�ł������낤�B

�@�ނ͂���ɂ����B

�@�u�L84����Ȃ��Ƃ����̂́A���������̑Ӗ��ł���A�ӔC�̂���ɉ߂��Ȃ��B

�@���S�����Ȕ�s�@�͖]�ނׂ����Ȃ����A�����Z�p�ŃJ�o�[�ł���͂����B

�@�v����ɁA������Ƃ���M�ӂŁA�ғ�����{�ɒ��ˏグ����v

�@�e�����������A���я\���̒��тɔ��j���������āA������������A�܂��m���ɂ������ƊϔO���ċA���Ă������B

�@�������A��47����́u�w�������v�Ƃ����S��s���̂ǂ��ɂ��Ȃ������V�X�e���������Ă����B

�@����́A�S�ʂ̋Z�p�I�w���ēA�e�����Ԃ̃R���g���[���A�ΊO�A���A�����̍쐬�Ǝ��W�ȂǁA�����S�ʂ̃g�b�v�E�}�l�W�����g�������ǂ���̂ł������B

�@����ɕt�����ēO�ꂵ�����ԓ_�����s�Ȃ��Ă������A��̋@���[���E�A���[�Ő����_���J�n���A�O�Z���Ԕ�s��A�퓬�ɏo���B

�@�����āA��Z���Ԃ��ƂɃ`�F�b�N���A���Z���ԂŃv���O�������A�l�Z�Z���ԂŃI�[�o�[�z�[�����Ă���B

�@���̂悤�ɂ��āA�G���W���A�v���y���̊����́A�킸���Ԃōs�Ȃ��A�G���W���̐c�o���_�����A�v���y�����S�œ�~���Ƌ���Ȃ������B

�@�܌���\�����A�s�鐼��s��ɑO�i���Ė�܁Z�@�ʼn�����̓��U�@����ɓ����������A��s�����̕⋋�Ԋ|�蕺���s�v�c�����Ȋ�����āA

�@�u���Ȃ����̑��ł͐��������Ȃ��̂ł����v

�@�Ƃ������B����ɁA

�@�u���̐���ł́A�o�����Ă��r�����瑱�X�ƈ����Ԃ��Ă���̂ɁA�������Ȃ����Ȃ����̑��́A�S�������Ԃ��Ă��Ȃ��B

�@���������ł��˂��v

�@�Ǝ���Ђ˂��Ă����Ƃ����B

�@����O�̂��Ƃ��s�v�c����ꂽ�킯�����A�����̓��{�̐�����Ԃ��悭�����\���Ă���B

11 ��������ȃn45�G���W�� top

�@���a��\�N�����\�l���A��47����̔��@�ґ��́A�o38�u���C�g�j���O�v�Z�@�ƖL�㐅�����Ō��A���̎l�@�����Ă��ė��R�퓬���Ƃ��čŌ�̋����������B

�@���̎������̎O�@�́A�R����ŋ�B�e�n�̊�n�ɕs�������A����͗����i�I����j�A������n�ɋA���Ă��Ă���B

�@���̂悤�ɁA�����͂̂����ꂽ����ł́A�l����ɂ�肻�ꑊ���̐�ʂ������Ă������A�ғ������ώO�Z���ł́A���̎��Ă�͂��t���ɔ����ł���킯���Ȃ������B

�@��i���q�������A��s��101������Ƃ��āA�s�铌��s��ɓW�J�������A�l����l�Z�@�ɂ��S�͏o�����K���s�Ȃ����Ƃ���A�����̏��ŏW���ł����͔̂����ȉ��̈ꎵ�A���@�ŁA���Ƃ̓G���W���E�g���u���ň����Ԃ����Ƃ����B |

���b�L�[�hP31�u���C�g�j���O�v�F���a20�N�P��14���i�I��O���j�A

��47����͖L�㐅�����ł���P38��4�@���Ă��A

���R�퓬�@���Ō�̋���������

|

�@�u����ł͑ʖڂ��B�G���W���̐����͂������Ƌ������Ȃ���c�c�v

�@�Ƒ�i�����͒Ɋ��������A�s�鐼��s��ɂ������47����̎�����݂�ɂ��A������͂̏d�v���ɐ퓬�@�����Ƃ��Ă̐ӔC���������Ƃ����B

�@�n45�́A��l�܃y�[�W�̕\�ɂ݂�悤�ɓ����̑�����Z�Z�Z�n�͋��G���W���ɔ�ׂāA���a���������A�n�͓�����d�ʂ����Ȃ��B

�@����́A�퓬�@�p�G���W���Ƃ��ẮA�O�ʒ�R�����Ȃ��A�������y���Ƃ������ƂŁA���ɗL���Ȃ��Ƃł���B

�@�������A����𗠕Ԃ��ƁA�ǂ����ɖ����������G���W�����Ƃ�����B

�@�܂�A���\���A�b�v���邽�߂ɁA�s���ȐM�������]���ɂ��Ă��܂����̂��B

�@�n45�́A�n115�ƃV���_�[�e�ς͓����i��O�Z�~���w��܁Z�~���j�ŁA������l����ꔪ�i��C���̕���j�ɑ��₵�A��]������܁Z�Z����O�Z�Z�Z�ɏグ�Ă����i�������u�́Z�E�܂̌���������t�@���}�����j�B

�@���̂��߂ɁA�^����̉�]�����グ����A���̒��a���ɂ��ău�[�X�g�����グ���肹�˂Ȃ炸�A����ɂ͔r�C�^�[�r���A�t���J���t�̐ڎ���g�p����Ƃ������G�\���ɂȂ�B

�@�܂��A���q����܁Z���b�g���^���A�������O�Z�Z���b�g���^���̊����Ƀ��^�m�[�����Ԃɂӂ����A�����C���x��������ƂƂ��ɖ��x�𑝂��āA�f�g�l�[�V�����i�ُ픚���j��h���A�n�͂����߂Ă���B

�@��Z�Z�Z�n�͂ƂȂ�Ɨ�p����ςŁA�n115�̗�p�t�B���ł͑��肸�A�x���������̃V�����_�[�����ɑ����̗�p�t�B����A�����݁A�����|�̓��ɏĂ�����͂߂��ݎ��Ƃ����B

�@�Ƃɂ����A����܂ł̈�Z�Z�Z�`��܁Z�Z�n�̓G���W���ɔ�r���āA��舵�����ނ��������Ȃ������Ƃ͎����ł���A�n45�ɑ��錤���Ǝ��K�𖧂ɂ��Ȃ�����A�����͍�������B

�@���̓_�A�A�����J�ł͓�Z�Z�Z�n�͋��̊J������⑁���Ɠ����ɁA��܁Z�Z�n�͋��̎�舵�������ɂ͊�����Ă����̂ŁA�u���b�g�E�A���h�E�z�C�b�g�j�[�A���邢�́A���C�g�E�T�C�N�����̓�Z�Z�Z�n�͂ȂǁA��������ɂ��Ȃ������B

�@�G���W���W�œ��ɓ��{�������x��Ă����̂́A���X�x�p�̔r�C�^�[�r���ł������B

�@�t�B���s���ŕߊl�����a17�d�Ȃǂ̔r�C�^�[�r����^���č���Ă݂����̂́A�ϔM���������܂��������A�I��܂Ŏ��p������Ȃ������B

12 �Ăɗ����{�̃G���W�� top

�@���{�̐퓬�@�̓A�����J�̐퓬�@�A�����@�ɁA���x�i�Z�Z�Z�Z���[�g���ȉ��j�ł͐킦�Ă����Z�Z�Z���[�g���ȏ�̍��X�x�ɐ퓬�̏�������グ����ƁA���炫�����炵�Ȃ��������A�ꖜ���[�g���ȏ�Ői��ł���a29�ɂ́A�悭�������ꂽ�l����ȊO�قƂ�ǎ�������o�Ȃ������B

�@�ނ�͋z���C�̒��ԗ�p�@���炵�đ卷�����Ă����̂ł���B

�@�܂��A���̐M�����Ƃ�������A���{�Ƃ͌��Ⴂ�ŁA�X�^�[�g�͈��ł�����A�r���A�̏�ȂǂقƂ�ǂȂ��A�ғ�����Z�Z���A����ɁA������ȂǑS���Ȃ������B

�@�����I���ċA�҂����A�����J�@�̃G���W�����ʂ��A���{�̔�s�@�̃G���W���Ƃ͑傫���قȂ�A�s�J�s�J�Ɍ������܂܂������Ƃ����̂́A���Đ����͂̍�����ł͂Ȃ��A�A�����J�̍q��Z�p����эq��H�Ɨ͂̎����ł������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |