|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

5 軽戦闘機「隼」の限界

九七式戦闘機が量産に入ったのは、昭和十二年(一九三七年)十二月で、採用が決定してから約半年も経っている。

この間、中島では軍と意見交換、技術提携を行なって、キ27の増加試作一〇機をつくり、いろいろ改修を重ねた。

それで、運動性はさらに磨きがかかり、古今を通じて世界の低翼単葉戦闘機の中では随一のものとなった。

現在、この機体を複製すれば、曲技機としても絶賛を博するであろう。

1 九七戦、中国戦線に初登場 top

この年の六月四日、第一次近衛文麿内閣が成立した。

政友会、民政党からも入閣し、中島知久平は鉄道大臣に就任した。

彼としては日本に航空省でも設けて、航空大臣になりたかったであろうが、腕を振るうことのままならない航空省よりは、まだ鉄道省の方が良かったのかもしれない。

(彼が鉄道大臣として検討を指示した東京〜下関の弾丸列車は、戦況の悪化で中断したが、戦後新幹線となって実現している)。

午後四時近く、「敵小型機多数、ボイル湖東方よりハルハ川に向いつつあり」の報を受けて、我々二個中隊一八機(松村戦隊長は、情報収集のため残留)は勇躍発進した。

私の属する第2中隊は、この時、次のような編成であった。

第1編隊 森本大尉(第2中隊長)、後藤曹長、斉藤曹長

第2編隊 古川中尉(編隊長)、吉良伍長、石沢曹長

第3編隊 代永中尉(編隊長)、佐藤伍長、西原曹長

森本中隊長は、接敵するに際して敵機群を挟撃しようとはかり、第1中隊の九機は西周りに、第2中隊の九機は東周りでハルハ川に進ませた。上空には断雲多く、敵の発見はかなりの困難がともなっていた。

高度二〇〇〇メートルから、第2中隊が大きな断雲を乗り越えようとした時、やや下方に同航する(同じ方向に進む)敵イ15一二機を私たちは認めた。

早速森本中隊長に翼を振って知らせると、彼も了解して敵編隊に向っていった。

私もこれに従って緩降下しようとした時、断雲の影から先の編隊の後方やや高くを飛ぶイ15、イ16の混成二五機を発見した。

「これは大変だ。こっちから片づけなくては……」

と思った時、さらにその上方、我々と同じ高さを飛行するイ15、イ16が二五機、雲間からさらに現われたではないか。

つまり、先行する低位の二一機と、その後ろに続く中位の二五機、そしてさらに高位の二五機があるわけで、合計なんと六二機にも達する。 |

第24戦隊、第2中隊

第3編隊長・代永中尉

|

「一つ、二つ、三つ……」と数えていったら、全部で一五あったが、基地に帰ってからの戦果確認ではイ15八機、イ16一〇機、合計一八機は確実に撃墜したのであった(第1中隊は、確実一、不確実四)。

この空戦で、機体に敵弾を受けなかったのは、わずか二機だけである。

残念なことに、第2中隊長森本大尉はついに帰ってこなかった。

おそらく中隊長機ということで、敵機の最大目標にされたのではなかろうか。

彼らにとって、隊長機を落とすことは最高の殊勲であり、懸賞金付きだったのだ。

〈以下略〉 |

4 一騎当千の撃墜率 top

この空戦のあと一時間ほどして「敵小型機三二機来襲」の報と共に、今度は第1中隊九機が迎撃に舞い上がった。

ところが敵イ15、イ16は、一〇〇機に近い大群で、やや苦戦の末、三一機を撃墜したが、第1中隊も一機が草原に不時着、三機が未帰還となってしまった。

(不時着の辰巳曹長は翌日、草原を歩いて生還)。

六月二十二日の空戦は、ソ連、外蒙軍の戦闘機勢力からいって、ノモンハン全航空戦を通じて最も大規模なものだったが、第24戦隊だけでこれを受け止めたため、戦果(四九機撃墜)も多かった割に損害(五機)も少なくなかった。

もし、あと一個戦隊が加わっていれば、戦果は倍近くなっていたかもしれない。

それにしても九七戦が、その格闘性を十二分に発揮してイ15、イ16をおさえたかが良くうかがわれよう。

面白いことに、この日の空戦の模様について、当時、ソ連空軍中尉として参加していたア・べ・ボロジェイキンも、その著書『ノモンハン空戦記』(原題「イストレビッチェリ」)の中で次のように記述している。

六月二十二日、わが部隊は一二機失った。

その中に我々の飛行連隊長グラズイキン少佐機が含まれていた。

この日のわが空軍の総合戦果は、撃墜三〇機以上であったが、関東軍の報道部は次のように発表した。

「六月二十二日、午後四時ごろ、ソ連軍飛行機一〇五機が、ガンジュル廟付近の国境を侵犯したので、追撃戦で敵機四九機を撃墜した。わが方の未帰還は五機。この中には森本大尉機がはいっている」と。

嘘もほどほどにするがいい。

これに対して、第24戦隊長・松村黄次郎中佐は、

「六月二十二日のわが方の出撃機数は第24戦隊の二個中隊、計一八機だけだった。

最も四回出撃したが、総機数は私を入れて一九機。

しかし私は情報収集のため残ったので、後にも先にも一八機しか出撃していない。

それなのにソ連側は三〇機撃墜したと発表しているのは、一体どういうわけだろう」

と首をかしげているが、ソ連のパイロットたちは、コミッサール(人民委員、ボロジェイキンもその一人だった)の監視のもとにあるので、他人より常に自分を優位において、身の保全につとめたということもあって、暗に水増しが行なわれていたようである。

嘘もほどほどにしろとは、どっちがいう言葉だろうか。

とにかくノモンハン事件初期は、イ15、イ16を九七戦得意の格闘戦にひきずり込み、あわせて敵パイロットの熟練度が低いこともあって、一対一〇の勝利を博したのである。

5 単機での深追いは絶対禁物 top

しかしその後、低翼単葉の“アブ”とあだ名されたイ16は、突っ込みのいいのを利用して一撃離脱に徹し、九七戦の格闘戦には、つとめて入らない戦法をとった。

また背中につけた防弾鋼板を厚くし、七・七ミリ機銃弾を簡単にはね返してしまった。

こうなるとスピードが同等の九七戦は、突っ込んで逃げるイ16を追い切れず、戦果も初めほど上げることができなくなった。

そればかりではなく、一キロでも軽くという軽戦思想から、防弾鋼板などとんでもないと最後までつけなかったので、敵の集中砲火を浴びて落ちる九七戦も増えてきたのである。

さらに火器の点で、イ16と九七戦は大きな開きがあった。

前者が機首に七・七ミリ機銃二挺、両翼に一二・二ミリ機銃二挺、あるいは機首に一三・二ミリ機銃と片翼に二〇ミリ機関砲一門であるのに対し、後者は機首に七・七ミリ機銃二挺だけだった。

これはノモンハン当時、九七戦のパイロットがベテランであったから十分に戦えたものの、太平洋戦争が始まる頃の連合国軍機には、もう歯がたたない存在になってくる。

ここでもう一度、代永中尉の空戦秘技と戦訓を聞こう。

空戦中に、私はしばしば後方から敵の射撃を受けたが、それを感じたらとっさに左旋回(九七戦は左回りのほうが利くので)しながら機をすべらせると、射弾はほとんど右にそれていってしまう。

つまり射弾を軸線からずらせ、はぐらかすわけだ。

それで私の機体には、右外翼に弾痕はあるが胴体にはほとんどない。

機をすべらせるということは、旋回計の中央のボールを左右にとばしてしまう操作で、基本操縦法にはないことだが、生きるか死ぬかの瀬戸際に、そんなことはいっていられない。

乱戦になり格闘巴戦にはいっても、単機で深追いしてはならない。

つねに味方機を視程内に入れていなければ、赴援することもできないし、赴援されることもなくなる。また戦果の確認は勿論、万一の場合、その最期を見届けることもできない。

多数の敵機を撃墜しながら未帰還となった味方機の多くは、誤って単機で深追いし過ぎたためだ。

まさに戦闘機パイロットは、佐々木小次郎を厳流島に討つ宮本武蔵の心と腕でなければならない。

しかしそれでも、刀に対するにピストルで立ち向われたなら、どうする術もないのだ、ということを教えている。

防弾装置を、多くの戦訓がありながら取付けなかった用兵側の怠慢は、有能なパイロットを何人も失わせてしまった。

元々軽戦であるべき日本の戦闘機に、防弾装置をつけようにもつけられなかったという事情もあるが、たとえば燃料タンクをゴム(自動漏えい防止)で覆うアイデアは、当時から各国で考えられていたことで、たとえ不完全なものでも積極的に取付けるようにしていれば、損害がもっと少なくてすんだであろう。 |

|

59戦隊のパイロット(昭和14年漢口)。前列中央今川一策中佐(戦隊長)、前列左端黒江保彦中尉

ノモンハンの戦闘は昭和13年で戦隊長は土井直人少佐の時のことである。

今川一策中佐はこのあと東京に戻り、陸軍航空審査部長になり、中島の協力で「疾風」を生みだす。

|

6 キ43の量産はまだか! top

出現直後、待っていたように始まった日中戦争、そしてノモンハン事件と、持てる力をフルに発揮し、総計三三八六機を生産された九七式戦闘機は、非常に幸運な機体だったといえよう。

しかし時がたてば、抜群といわれた性能もふやけてくるし、ウィーク・ポイントも目立ってくる。

これはどれをとっても同じことで、九七戦とて避けられぬ運命である。

それを決定づけたのは昭和十七年(一九四二年)四月十八日、ドーリットル中佐(当時)の行なった日本本土初爆撃に対する迎撃戦であった。

アメリカ機動艦隊が本土に近づきつつあるのを察知して、陸海軍とも警戒を厳重に防空態勢もととのっていたのだが、それをあざ笑うかのようにドーリットルの指揮するノースアメリカンB25双発爆撃機一六機が、十八日正午から、茨城の海岸に上陸した。

陸軍防空戦闘機隊は、新鋭の一式戦「隼(ひゃぶさ)」、二式単戦「鍾馗(しょうき)」をマレー、ビルマ方面に出したあとだったので、九七式戦闘機が主力であった。

B25本土侵入の報と共に直ちに舞い上がったものの、彼らが超低空飛行したのとスピードが九七戦を上回っていたため、視認が遅れ、また迫跡もできなかったのである。

東京上空では、高度三六〇メートルを時速四八〇キロで飛ぶB25に対し、高射砲が弾幕を張ったため防空戦闘隊が近寄れなかったということもある。

しかし、接敵しかけてもスイーッと離れるB25、それに射弾を送っても届かない九七戦の実態を見るにつけ、キ43の量産はまだか、の声が大きく広がるのであった。

勿論陸軍でも、来るべき大戦争に備えて九七戦より高性能の次期戦闘機を、早急にそろえる必要を感じていた。

やはり時速四六〇キロ前後のスピードでは、列強の一線機にひけをとると考えていたのである。

そこで九七戦が制式採用になった直後、昭和十二年十二月、中島に対して新型戦闘機キ43の試作を、一社特命で指示してきた。

先にもちょっと触れたように、陸軍側と三菱の間は、こと戦闘機に関する限り気まずくなり、陸軍は九七戦の成功によりこれを大きく育成することに決定して、中島一社だけに陸軍戦闘機を請け負わせることにしたのである。

陸海軍の抜きがたい反目の表われの一つとでもいおうか、海軍でも中島には九五艦戦以後の発注を止め、九六艦戦から三菱への単独試作命令となっている。

なお「零戦」の原型となった一二試艦上戦闘機の計画指示は、十二年五月十九日であるから、キ43試作指示より約半年早い。

キ43に対して指示された主な条件は、

1 九七式戦闘機と同等以上の運動性を維持し、最大時速五〇〇キロ以上に向上させる。

2 上昇力は、五〇〇〇メートルまで五分以内とする。

3 行動半径は八〇〇キロ以上のこと。

4 七・七ミリ機銃二挺を装備。

5 引込脚を採用すること。 |

というものであるが、これをみて、いささか矛盾を感じない者がいるだろうか。速度と運動性というのは全く相反する機能であり、九七戦以上の運動性に五〇〇キロ以上のスピードを持たすのは無理な相談なのだ。

ここに九七戦にほれ込むと同時に、五〇〇キロ以上の列強戦闘機に不安を感じた陸軍用兵側のあせりがあったのである。

しかし、メーカーの立場は「泣く子と地頭には勝てない」、何とか要求に近づけるべく努力するしかないのだ。

キ27と同様、小山悌技師を設計主務として太田稔、青木邦弘、糸川英夫技師らをスタッフに設計を開始した。 |

中島一式戦闘機「隼」キ43 : 軽快な運動性と航続距離の長さは、当時第一級だった。しかし、これが災いして、世界の潮流(重戦思想)に乗り遅れることになった。 |

7 苦難の開発が始まる top

大体、キ11で、重戦的性格の戦闘機を狙っていたのに、運動性を付加することでPE実験機となり、キ27軽戦に発展させられたのだ。

「これでは、軽戦と重戦の両方を兼ねろというようなものだ。全く難題だよ」

「軽戦は軽戦で、重戦は重戦で別々に作らなくては無理だろう。万能機は作れても、すぐに時代遅れになる可能性が強い」

「しかし軍の要求だから、とりあえず、その万能機を作るより仕方なかろう」

ということで、結局、寸法・重量共に九七戦より一周り大きくしたものとすることに決まった。

すなわち空冷星型一〇〇〇馬力エンジン(ハ25)、引込脚、可変ピッチ・プロペラを装備して重くなったマイナス面を、翼面積の増加で補うこととし、試作戦のデータは翼幅一一・四四メートル、全長八・八三メートル、翼面積二二平方メートル、全備重量一九〇〇キロにおちついた。

(試作第一号機には、可変ピッチ・プロペラでなく、固定ピッチ・プロペラをつけている)。

初飛行にもちこんだのは、昭和十三年十二月十二日であるから、設計指示より満一年で割合に早かった。

ところが明野飛行学校における審査は、

「最大速度はキ27よりやや勝るが、空戦性能ははるかに劣る。これでは物にならない」

というひどいもので、陸軍側と中島側の双方をがっかりさせてしまった。

やはり「二兎を追うものは一兎も得ず」で、中島の初めの懸念を現実にしたのである。

そしてキ43は長い苦難の開発路をたどることになる。

小山技師は、ともすると気落ちしがちなスタッフを激励し、改修につぐ改修を始めた。プロペラ・ピッチを変更し、重量をさらに軽減するなど、昭和十四年十一月から十五年九月にかけて一〇機の増加試作を行なったが、六、七号機では、せっかくの引込脚を固定脚にしたり、翼幅を縮めるまでやってみた。

さらに十五年八月、中島側の希望を入れて試作完成した本格的重戦、キ44に採用した蝶型空戦フラップの性能が良かったので、一一号機に取付け、空戦性能の向上をめざした。

さらに尾翼は一一通りも作り、安定型の改善に努めている。

しかし、これらの改修も用兵側の希望を満たすことができず、キ43は不採用と決定されてしまった。

8 模擬空戦で実力を示す top

ところが、昭和十四年十二月に、陸軍に新設された飛行実験部(部長・今川一策中佐)で、キ43をいかに生かすべきかの研究が課題となっていたが、ここにおける評価は大分良く、捨てがたい味があると、明野飛行学校に待ったをかけてきたのである。

「水平面の旋回性能はキ27にやや劣るが、垂直面の旋回性では馬力の余裕があるからやや勝る。

両面を組み合わせると、キ43が有利である。

また航続力のテストでは、増槽付きで一〇時間、約三〇〇〇キロの飛行が可能で、キ27は及びもつかない」と。

昭和十五年末から十六年にかけて、九七戦の航続力の小さいことから爆撃機を援護できず大きな損害を受けていた陸軍としては、この願ってもない長距離性に注目した。

近い将来、南方進攻作戦を行うには、多少の運動性低下に目をつぶっても長く飛べる方がいい。

初飛行から二年もたった十五年の秋、参謀本部、航空本部、明野飛行学佼立ち会いのもとに、キ43(実験部)とキ27(明野)の模擬空戦をやってみた。

驚いたことに、蝶型空戦フラップ操作のキ43はキ27を追いつめ、垂直面格闘を制したばかりでなく、水平面でさえ圧倒しかねなかった。

格闘すればキ27にはとても叶わないだろうと信じていた幹部クラスは、しばし目を疑ったという。

9 日中戦争の拡大で新工場も増設 top

蝶型空戦フラップとは一種のセミ・ファウラー式フラップで、全開すれば着陸用フラップであるが、半開きだと空戦用フラップになるという便利なものだ。

つまり空戦に入る時、抵抗を増してスピードを殺すと共に、主翼面積積もわずかながら大きくして、翼面荷重を減らし、旋回性を良くするわけである。

これで、キ43の運命が逆転した。翌十六年四月、一式戦闘機として制式採用が発令され、直ちに量産が発注された。

しかし中島では、すでに治具を片づけると共に、つぎなるキ44単戦の制式化を見越して、それに切り換えていた。

そこで、またあわてて倉庫からキ43用治具を引っ張り出し、改めて生産計画を練るという混乱があった。

なお、日中戦争の拡大によって、航空機需要の増加を見込んだ軍部は、中島に対して工場の拡張を要求した。

そこで機体、エンジンの新工場が次々と誕生していった。

その主なものはエンジン工場として「武蔵野製作所」(昭和十三年五月、東京府武蔵野町)、「田無鋳鍛工場」(同年六月、田無町)、太田製作所の機械工場として 「前橋工場」(十四年三月、前橋市)、さらに海軍機の専門工場として「小泉製作所」および「尾島工場」(十五年四月)の新設である。

これまでの「太田製作所」と「前橋工場」は陸軍機の専門工場となった。

十六年二月になると、太田、小泉両工場の中間に太田飛行場が完成、同年十一月には武蔵野製作所に隣接して海軍用エンジン専門の「多摩製作所」もでき、従来の武蔵野製作所が陸軍専門工場となっている。

これで中島の全生産施設が軍の管轄下におかれ、昭和十一年から始められたダグラスDC2輸送機の国産化およびAT2旅客輸送機などの民間機の生産はすべて中止され、立川飛行機などに移行された。 |

太田飛行場は60万坪(198万平方メートル)の広さをもっていた。

現在は、一部がゴルフ場として使われているほかは、

草に埋もれ、枯納庫が唯ひとつ赤サビた姿をさらしている。

中島ダグラスDC2型輸送機

|

10 陸軍の期待を一身に浴びて top

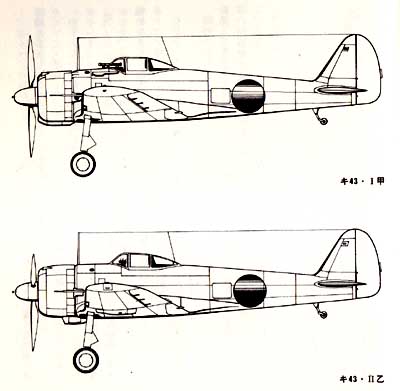

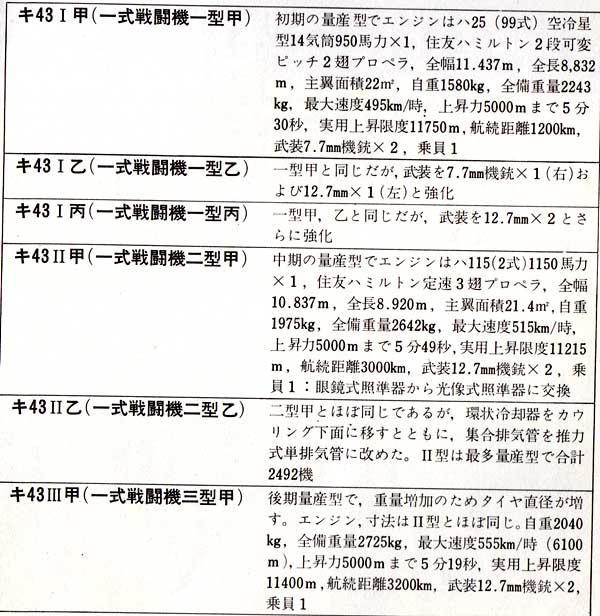

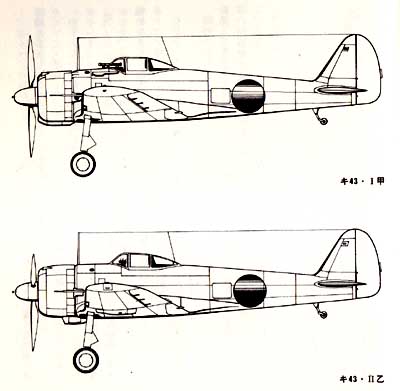

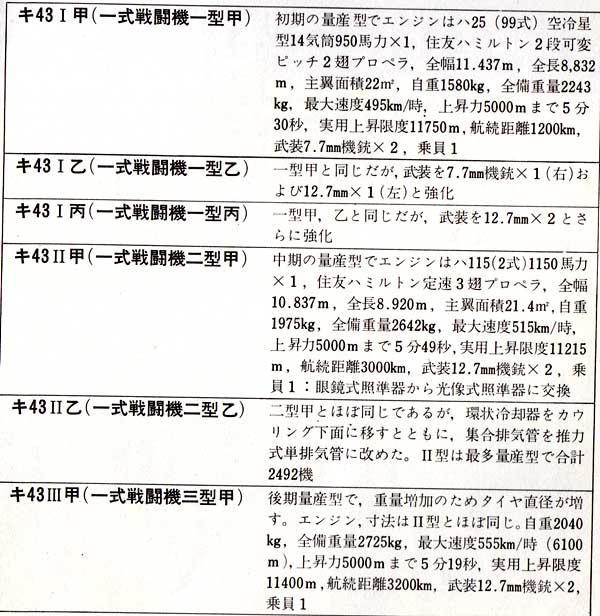

昭和十六年初夏、工場から出てきた初期量産の1型は、ハ25・九五〇馬力を積み、七・七ミリ機銃二挺の1型甲、七・七ミリと一二・七ミリ各一挺の1型乙、そして秋からは一二・七ミリ二挺の1型丙(過給器空気取入口をエンジン・カウリング下面に置く)の三種があった(いずれも最大時速四九五キロ)。

「隼」の名で親しまれたのはこの1型丙からで、中島の九一式戦闘機と争った三菱「隼」とは何の関係もない。

1型甲を受領したのは飛行第59戦隊(戦隊長・土井直人少佐、のち中尾次六少佐)と飛行第64戦隊(戦隊長・加藤健夫少佐)で、共に昭和十六年八月末から漢口、広東へそれぞれ着任して中国戦線にデビューさせたが、主翼の強度不足のため急激な操作を行なうと翼端が飛んだり、翼の付け根にしわが寄るなどの事故を引き起こした。

そこで、両戦隊とも立川に帰還して、補強したり一二・七ミリ、七・七ミリ各一挺の1型乙に換えて十一月から南方に移動した。

この両戦隊約四〇機の「隼」が、第3、第7飛行団の傘下に入り、太平洋戦争開始と共にマレー、ビルマ、パレンバン、ジャワの各作戦に参加し、その格闘性と長距離性をもって大活躍した。

相手となった敵戦闘機は、主としてブリュースター「バッファロー」、ポーカー「ハリケーン」、カーチスP40などで、「隼」の格闘性を知らずに巴(ともえ)戦にひきずり込まれ、散々な目にあっている。 |

|

|

キ43「隼」の変遷

|

11 「隼」では勝てない! top

昭和十七年三月から、ビルマ方面に転進して英空軍を撃滅していた第64戦隊の加藤健夫戦隊長(37期、中佐)は、五月二十二日、アキャブに攻撃してきた「ブレニム」爆撃機を追ったままついに帰らなかった。

加藤隊長は「隼」の空中分解事故にも性急な判定を下さず、大成させる方向へ努力を怠らなかった人である。

「隼」三〇機足らずを率いて、戦隊として二百数十機を撃墜破し、個人総撃墜数も一八機を数えた優秀な操縦技能の持ち主であった。

戦死後すぐ、「加藤隼戦闘隊」の題名で映画化(東宝)されている。

「隼」について第64戦隊の第三中隊長をつとめた黒江保彦大尉(50期、戦後事故死)は、

「ゼロ戦と比較すると、スピードにおいて少し劣り、格闘性能でややまさり、武装で劣るが航続距離はほぼ同じ、といった戦闘機であった」

といっているが、アメリカ、イギリスでは「隼」を海軍の「零戦」と全く混同して、どちらもゼロファイターの名で呼んでいたようである。

戦線がジャワ、ボルネオ、ニューギニア方面に及んで、「スピットファイア」、P38、P47、P51、F6Fと対戦するようになると、「隼」のスピードと火力では撃墜がむずかしくなり、無類の格闘性も通用しなくなってきた。

また敵爆撃機B17、B24、B25などの防御砲火に撃墜されるものもかなり出てきた。

スピード不足、とくに突っ込みのきかないことと高空性能の悪さは致命的だった。

また構造的にも翼の剛性不足、引込脚の不良、機銃の不調が最後までた経っている。

フィリピンのレイテ決戦に、3型甲が爆装して敵艦船へ低空攻撃をしばしばかけたが、すでに低速のためP51、F6Fに食われてしまったものが多い。

いずれにしても「九七戦並みの操縦性」と時速五〇〇キロ以上のスピードを要求した、陸軍用兵側の欲張った思想が、一式戦闘機「隼」を結果的に中途半端な機体にしてしまったということができよう。

それでも一式戦闘機は、中島太田製作所ばかりでなく立川飛行機、陸軍立川航空廠で合計五七五一機生産された。

これは海軍零式艦上戦闘機の合計一万四二五機につぐ、日本第二の量産機である。

top

**************************************** |