|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

9�@���퓬�@�̕]���͏�����

�@�e����ɂ�����l����̊������݂�ƁA�K�������A�x�e�����E�p�C���b�g�̑������������劈���A�Ƃ����̂ł��Ȃ����A���n�p�C���b�g�Ő�߂�ꂽ���������݂��߂������A�Ƃ����̂ł��Ȃ��B

�@�v����ɁA����ɓ������ꂽ���@�iTiming�j�Ɛ�����ȉ��e�������A�p�C���b�g�A�������̒c���iTeam-work�j�A�����Đ₦����P���iTraining�j��3�s���������肢�����Ƃ���́A�l����̐��\�ƃ}�b�`���āA�\���ȏ�̐��ʂ������Ă���̂ł���B

1 �t���ɔ����ł��Ȃ��������\ top

�@���܍l����A����ȃA�����J�A�C�M���X��G�ɂ܂킵���i���邢�̓\�A�ɂ��Ă��j�A���R�̂Ƃ�������Ґ��́A���ƗI�����������Ƃ��B

�@�܂��A�V�@�팈��́A�����ɃX���[���[���������Ƃ�

�@�B�����A���Ƃ��\����̂�������A�����Ƀp�C���b�g�̊m�ۂƌP�����n�߂Ă����ׂ��ł��낤���A�~�������\�����߂��A�����������@��̗ʎY�����Ă����ׂ��ł��낤�B

�@���ꂪ�푈�����ɁA�D��I�Ȏl���핔�����������Ґ����Ă݂���A�푈�J�n���̐����퓬�@���A�܂��㎵��ł������Ƃ����悤�ł́A�����ɋꂵ�ނ���ł���B

�@�����������{�I�Ȑ���A�L84�����ꍆ�@�̒a�������̂́A���̑O���ɁA���{�R���K�_���J�i��������P�ނ��A���̗����ɁA�R�{�\�Z�A���͑��i�ߒ������펀����Ƃ����A���{�̔s�F�Z���Ȃ����Ƃ��ł������B

�@���łɁA�C�R�́u���v�A���R�̈ꎮ��u���v�͐��\�s�����ڗ����A�P��u���c�v�A�O����u�v���ғ����������A

�@�u�����Ƌ��͂Ȑ퓬�@���ق����v

�@�u�������邱�ƂȂ���A�G�@��ǂ���퓬�@�łȂ���c�c�v

�@�Ƃ����}�ȗv�]�̒��ŁA�e�X�g����A�������삳�ꂽ�L84�l���킪�A�琬�Ən���Ƃ����R�p�@�ɕs���ȗv�f���ɂ��āA����ɓ������ꂽ���߁A�����琢�E�ꗬ�̐��\���t���ɔ������邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ƃ�����B

�@�������A����������܋@�Ƃ����A���E�ɗ�����Ȃ������ʼn��C���d�˂Ă͂��邩�A����́A�����܂ł��s�ljӏ����A�ʎY�ɓK����悤��������Ă������Ƃ������ƂŁA�^�̈琬�ł͂Ȃ��B

�@�܂�A��ǂ̋}���ɍ��킹�����}���u�Ƃ݂Ă����B

�@���Ƀt�B���s���A����ɂ�����l����̓W�J�́A�܂�Łg��K����ږ�h�̂������ł���A�܂��ɔߌ��I�l����ттĂ����B

�@�|�c���|�c���ƕ��U�g�p����A����͈�{��{�̖�ł����Ȃ��B

�@�O�{�̖�Ƃ��ďW���g�p����Ă�����A���̐����͔{�����Ă����ɈႢ�Ȃ��B

2 �O���@�Ƃ̐��\������ top

�@�������A�����̐����Ƒ��c�����ݍ����A�l����̈З͂͑�ŁA�o51�A�o47�A�o38�A�e6�e�A�e4�t�ȂǁA�ė��C�R�̐V�퓬�@�ɂ܂�����̂��������B

�@����ɂ��ẮA�e����̎���L�^������悭�킩�邱�ƂŁA�����x�ȉ��̊i�����ƃX�s�[�h�A�q�����̒��a���A���ɂ悭�Ƃ�Ă�������ł���B

�@�܂�A�i�����ł͂e6�e���������ׂĂɂ܂���A�X�s�[�h�͂e6�e��葬���A���̑��Ƃ͌݊p���A�������x�A�q�����Ȃ�o51�ɗ�邪�A����ȊO�ƌ݊p�A���邢�͂��܂������B

�@���{�ł��A�ߊl�����A�����J�@�i�o51�b�A�o40�d�j�A�A�������h�C�c�@�i�ew190�j���g���āA�X�s�[�h�ƃ_�b�V���i�����j�͂̃e�X�g���������Ƃ�����B

�@���a��\�N�t�A�����̏��܁Z�Z�Z���[�g���ŎO����A�l����A�t�H�b�P�E���t�ew190�A�o51�b�A�o40�d�������ɕ��сA��Ăɐ����S����s���n�߂��B

�@�ŏ��̐��b�Ńg�b�v�ɗ������̂��A�t�H�b�P�E���t�ew190�������B

�@�������A�O����ɂo51�b�������ǂ������Ă����A�l����ȉ����ew190�Ƃ̍����k�߂Ă������B

�@��ܕ��قǂŃX�g�b�v�����������A�o51�b�͂͂邩���Ȃ��ցA���ŁA�l����Ƃew190���������������ʒu�A���̏������ƂɎO����A����ɒx��Ăo40�d�Ƃ������ł������B |

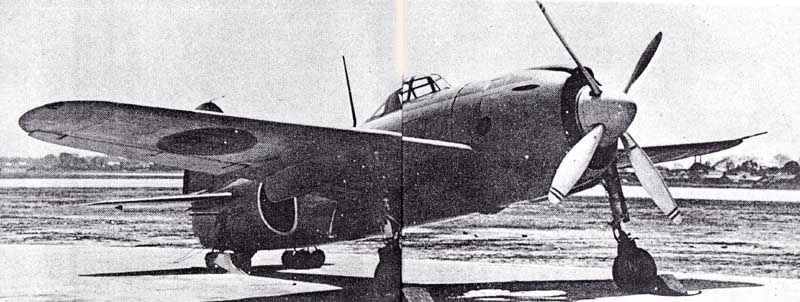

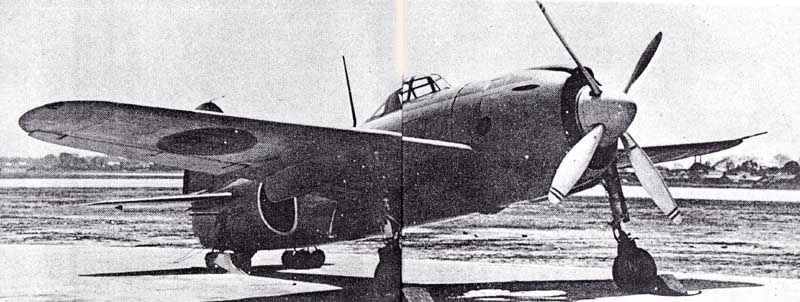

�t�H�b�P�E���t�e�v190�`5�퓬�@

|

3 �R�[�h�l�[���́u�t�����N�v top

�@�A�����J�́A�t�B���s������ŁA�قڊ��S�Ȏl�������ɓ���A���낢�뒲�����s�Ȃ������A���̎��̐ӔC�҃t�����N�E�}�b�R�C���R�卲���A�����̖����A���̋���ׂ��G�@�ɒ�サ�āu�t�����N�v�Ƃ����R�[�h�l�[���ƂȂ����B

�@���p�C���b�g�ɂ��e�X�g��s�̌��ʁA

�@�u�������͗e�ՁB�ǂ̗������悭�A����A���]�͎��ɃX���[�Y���B

�@�A�����J�@���㏸�͂��悭�A�����S���������Z�܁Z�L���ȏ�o��B

�@�h�e�ɂ�������A���{���R�퓬�@�̒��ł͍ł����G�ł��낤�B

�@�������A�}�~���̂Ƃ��ǂ����d���Ȃ�v

�@�Ɣ��肵���B

�@�A�����J�ł́A�ꌂ���E�̐�@����A�}�~�����̑ǂ̏d������������̂ŁA���̓_�����������̂ł��낤�B

�@�������A�~�����x���������܁Z�L���ɂȂ��Ă��A�r�N�Ƃ����Ȃ������̂�����A���h�Ȃ��̂ł���B

�@�I���A�A�����J�Ŏl����Ɉ�l�Z�I�N�^���R�����g���ăe�X�g�����Ƃ���A���x�Z��Z�Z���[�g���ŁA���Ɏ����Z����L���̍ő呬�x���o���A�㏸���Ԃ��O�Z�܁Z���[�g���܂œO�Z�b�A�Z��Z�Z���[�g���܂Ōܕ��l���b�A���p�㏸���x�ꖜ�ꔪ�Z�Z���[�g���A�q���͓���Z�L���i�������j�ƁA���ꂼ��A���{�ł̐��l���͂邩�ɂ悢���т��������B

�@�A�����J�ł́A�u���v���āA����̓��{�퓬�@���i���o�[�����̕]�����B

�@���l�l�N�����A�A�����J�ł��o47�c�A�o51�c�̍ő厞�������Z�Z�L���O��ł��������Ƃ���A�����ɂ��ƈ�Z�L���Ɣ���L84�̃X�s�[�h�́A�܂��ɑf���炵�����̂������Ƃ������Ƃ��ł���B

�@���{���R�ł́A���I�N�^���i���ۂɂ͋��I�N�^���j�R�����ō��ŁA�L84�̃e�X�g�̂Ƃ��C�R�ɓ��������A������n�̋㎵�I�N�^���R������ʂɂ܂킵�Ă�����Ă����Ƃ����B

�@�n45�u�_�v�G���W���́A���I�N�^���ȏ�ŁA�����̐��\������悤�ɂł��Ă����̂�����A�����I�N�^���R����Ꮏ���������g��ꂽ�̂ł́A�n�͂������A����ɁA�����㏸��ĕt���N�����̂������Ȃ������ł��낤�B

|

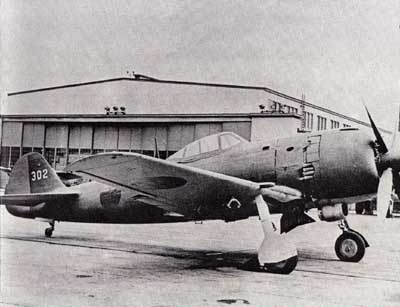

�쐼�����a17�N�����Ɏ���J�n���A���N���Ɏ�����s�����u���d�v�B����퓬�@�������𗤏�@�������ǒn�퓬�@�ł���

|

4 ���C�o�������ł͗��R�L�� top

�@�l����u�����v�́A�悭���{�C�R���u���d�v����сu���d���v�Ɗr�ׂ��邪�A���̔�r�͂ǂ��ł��낤���B

�@�G���W���������Ȃ�A���@���d�ʂ��قړ����̗��@�́A�i�����\�𑝂����߂Ɂu���^�t���b�v�v�i�����j�A���邢�́u�������t���b�v�v�i���d�j��p�����B

�@�O�҂����������Ɠ������̂ł���̂ɑ��A��҂͐���Ɠd�C�Ɩ������g�������ʂ̂��̂ŁA���\�I�ɂ͌�҂����炩�ɏ�ł���B

�@�������A����͂��т₷���A�������肷��Ɠ����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��������Ƃ����B

�@�x�e�����̍��O�Y�C�R���т́B

�@�u������g���ċ��Ȃǂ��܂���ł����B

�@��X�̓[���ɂȂ�Ă��܂�������A���t���b�v�Ȃǎg���Ă���ƁA�܂ǂ낱�����āc�c�v�Ƃ����Ă���B

�@������A���p�����炢���A���^�t���b�v�̕��������Ǝg���₷�������킯�ł���B

�@�X�s�[�h�̓_�ł��A���炩�Ɂu�����v�̕����ゾ���A�ˌ����̈�����悢�B

�@�t�B���s�����ŎQ���������@�̐��́A�u�����v����O�܁Z�@�ɑ��āu���d�v�́A�킸���ɎO�Z�@�i701�q����j�B

�@�������A�ʎY�����O�܁Z�Z�@�Έ�l�Z�Z�@�i�u���d�v�u���d���v���킹�j�ŁA�u�����v���f�R�܂����Ă���B

�@�u���v�̌�p�@�ƂȂ�͂��������u�v�ɂ������ẮA�܂�����i�K�ł��������A�X�s�[�h���̑����I�N�^���ȏ�̔R�����g���Ă��A�u�����v�ɂ͋y�Ȃ��������낤�B

�@���炩�ɁA�C�R�̍s���w���̎��s�ł����āA���C�R�̐퓬�@�Ɋւ��郉�C�o�������́A�h�^����ŗ��R�̏����ƂȂ����킯�ł���B

�@�������R���A������O�ɂ��āA��i���������������g�l����̏W���g�p�h���̗p���Ă���A�傫�Ȑ�ʂ������镑����ӂ��āA���̕]���������ƍ��߂Ă����ɈႢ�Ȃ��B

|

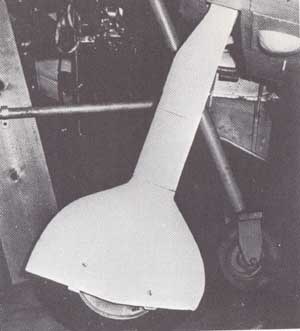

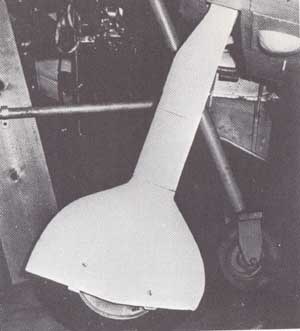

�L84�̍���r�i�����j

|

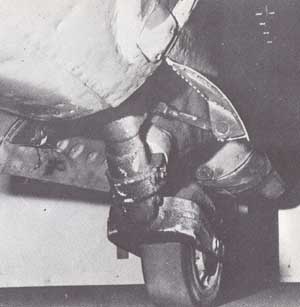

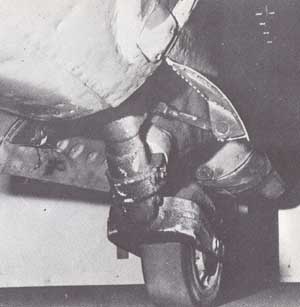

�L84�̍���r�i�O���j

|

5 �p�C���b�g�̖��n�ŋr�j�� top

�@�u�l����́A���\�͂������r���ア�Ƃ����A���ۂɂ悭�r��܂�����Ȃ����肵�Ă��邪�A�e�X�g�ł́A����̗��������Ƀp�X���A�R�̐R�����ʂ��Ă���̂�����A���͂Ȃ��͂��������B

�@�������A�\��N�̕�ꂠ���肩��A���K�@�A���邢�͋㎵��̂��Ƃ����l����ɏ���Ă���A��s���Ԃ킸����܁Z���ԑO��̎��p�C���b�g���A�������x�������i������l�Z�L���j�̂Ɩڑ��s�ǂ̂��߁A�������n������Ă��킷�A�Ƃ����Ⴊ�قƂ�ǂł������B

�@�܂��A�r�̊ɏՑ��u�ɖ�����ꂷ���āA�_�ɂ��Ă��܂�����A�ԗւɍ�����C����ꂷ������Ƃ����~�X���A�r�̎��̂������Ă���B

�@����ɁA�r�����쓮�������̍|���p�b�L���O�A����уs�X�g�������O�̏ē����x����肵�Ȃ����߁A�d�x�s�ǂɂȂ��Ă����Ƃ�������B

�@�������A�����̏d�ʑ����ɂ͖ڂ��Ԃ��Ă��A�A�����J�@�̂悤�ɑS����v�ȋr�\���Ƃ��Ă��������A�ғ��������߂��ł��낤�ƁA�c�O�ȋC������B

�@�l����̈З͂̈�A�������Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@��Ί�́A�嗃�Ƀz5�E��Z�~���C���A�@��Ƀz103�E���E���~���@�e����ŁA���e�͎O�Z�`��܁Z�L�����A�������ɂ邵���B

�@���e����A�����i�O���Z���b�g���j����A���邢�́A������Ƃ��邱�Ƃ��ł���B

�@��Z�~���C�͈��ɂ��e�ۈ�܁Z���A���E���~���@�e�͈���ɂ��O�܁Z���˂ł��A�ΐ퓬�@�p�ɂ͂���ŏ\���������i�L84�b�j�B

�@�������A�Δ����@�p�ɂ͂���ł��キ�A�嗃�E�@��Ƃ��z5�E��Z�~���C���l��Ƃ��ĉΗ͂��������A�@�̔ԍ��O�Z�Z�Z�ԑォ��݂͂Ȃ��̕����ɂȂ��Ă����i�L84���j�B

�@����ɁA�������������O�Z�~���C����i�嗃�j�A��Z�~���C����i�@��j�Ƃ������̂����삳�ꂽ�i�L84���j�B |

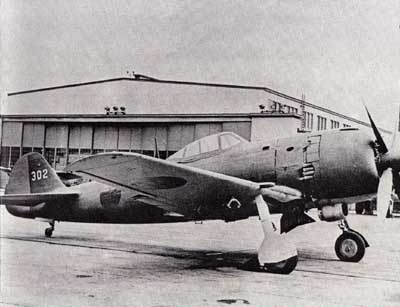

�L84�̔���

�L84�u�����v

|

6 �킸����N�ԂŎO�����@���Y top

�@���̂ق��A����̎���A���邢�͌v��^���L���Ă������B

�@�L84�q�\�\�n45�|44�O�A�ߋ�����́A���X�x�p�G���W��������\�肾�������A�v�����ŏI�����B

�@�L84�^�[�r���t�\�\�r�C�^�[�r�����̃n45��12�G���W�������A�a29�p�̍��X�x�퓬�@�Ƃ���\�肾�������A�v�悾���ŏI�����B

�@�����̓��{�ł́A���p�I�r�C�^�[�r���́A�܂������ł������B

�@�L84�o�\�\�n44-13�G���W���Ɋ������A�嗃�ʐς��l�E�ܕ������[�g���ɑ傫�������A�a29�p�̍��X�x�p�퓬�@�Ƃ���\�肾�������A������v�悾���ŏI�����B

�@�L84�o�\�\�n44-13�G���W���ɁA�����˂̂����Ɏ_�f���˂����������́B

�@�悢���тŏ㏸���悭�Ȃ�A�ő呬�x�́A��Z�Z�Z���[�g���Ŏ����܁Z�L�������������Ƃ����B

�@�e�X�g���ɏI��ƂȂ����B

�@�L106�\�\�A���~�j�E�������s���̑�Ƃ��āA�L84�𗧐��s�@�Ŗؐ����������́B

�@���a�\��N�Z���ɑ�ꍆ�@���������A���q�q��@�ł����삵�����A�ʎY�����ނ��������A���~�߂��B

�@�L113�\�\�L84�̖ؐ��������|�����̕�������Ƃ������ƂŁA�A�A���~�����A�|�̍����@�𒆓��Ŏ��삵�A��ꍆ�@���قƂ�NJ��������������Ƃ���ŏI��ƂȂ����B

�@�L116�\�\�L84�̃G���W�����n45����O�H���n112�U�i����̃G���W���j�Ɋ��������@�̂ŁA�I�풼�O�A���B��s�@�ň�@���������B

�@�@�̏d�ʂ��y���Ȃ�A�X�s�[�h�͗��������A�i����������Ƃ悭�Ȃ����Ƃ�����B

�@���ǁA�L84�b�A���A���͒����̑��c�A�F�s�{���H�ꂨ��ё�c�����H���i��\�N�܌����j�ŁA�����@�A����������܋@���܂߂ĎO�����@�����Y���ꂽ�B

�@����͊�E�����Ƃ����ʎY�H���̂������ŁA���R�Ƃ��ăL43�ɂ���Ԗڂ̐��Y���ł������B

|

�L84(�l����)�p�C���b�g�ɔz��ꂽ���c�v��

|

�L43�b�̐��\����

|

7 ����^�����@�u�x�ԁv�̐ʐ^ top

�@���a�\���N�\�ꌎ�A�A�����J�ō��X�x�헪���d�����@�{�[�C���O�a29�̊������`���A���x�ꖜ���[�g������̓��{�{�y��P���\�z���ꂽ�̂ŁA���R�͒����ɑ��ăL87�A����ɑ��ăL94�����X�x�퓬�@�̎�����w�������B

�@�����ł́A�L84�ɑ����A�L87�����R��Z�t��v�喱�҂Ƃ��A�����A�A�����Z�t������͂����āA�O�錤�����@�̕��Ƒ��c���쏊�Œ����ɐv�ɒ��肵�����A�L84��D�悵�Ă������߁A�}�ʂ̊����͏\��N�ꌎ�ɂȂ����B

�@����́A�O�錤�����̋@�̕��Ői�߂��A��\�N�ɑ�ꍆ�@�������������A���낢��s�nj��������ăe�X�g���v���ɂ܂������A�܂��ėʎY�������̂܂I����}���Ă��܂����B

�@����ꍆ�@�̃G���W���̓n44��12�i�n219�j���^����ꔪ�C���ŁA�r�C�^�[�r������������A���x�ꖜ�܁Z�Z���[�g���ňꔪ�܁Z�n�́A���Z�Z���[�g���œ�O��Z�n�̗͂\�肾�����B |

���a17�N�A�u�x�ԁv�v�揉���̒����m�v���i�O���j�B

���̍��͏��R��Z�t���A�E�͎R�{�ǎO�v�ے��i�C�R�@�S���j

|

�@�܂��r�́A�ԗւ̎��e�ꏊ�����������߁A�J�[�`�X�o40���ɁA�d���ɂ���Z�x��]����������Ƃ������A�쓮�s�ǂŃe�X�g��s�͂��ׂċr���o�����܂܍s�Ȃ����B

�@�ő呬�x�́A���x�ꖜ��Z�Z�Z���[�g���Ŏ����Z��n�L���̗\��ŁA�O�Z�~���C����i�嗃�j�A��Z�~���C����i�@��j�̏d�����ŁA�a29���ꋓ�ɕ��ӂ���͂����������A��͂�r�C�^�[�r���Z�p�̒x��͂ǂ����悤���Ȃ��A�������܂łɂ͂��Ȃ�̎�����v�����ł��낤�B

�@�������A���R�Z�t���́A���̃L87�ɂ͊�b�v�����ŁA�ׂ��������ɂقƂ�ǃ^�b�`���Ă��Ȃ��B

�@�����m�v������u�K�����v�Ƃ��Ắg�y�v��h���Ȃ킿�����������@�u�x�ԁv�̐v�𖽂����Ă������炾�B

�@���ɁA���a�\��N�l�����璆�~�ɂȂ��������܂ł͎��ʋꂵ�݂𖡂�����Ƃ����B

�@�Z���O���n�́A�����Z�O���[�g���A�S���d�ʈ�Z�Z�g���A���ʉd�l���L���^�������[�g���A�ő厞���Z���Z�L���A���e�܁`��Z�g���Ƃ������X��^�@���A�����̓��{�Ő��삷�邱�Ƃ́A��͂葊���̖������������悤�ł���B

�@���̎d�����������ꂽ���R�Z�t���͂��ߒ����̋Z�t�����́A

�@�u���ꂩ��v���Ă��A�ʎY�܂łɏ��Ȃ��Ƃ��O�N�͂������Ă��܂��B���ՂƂ��Đ}�ʂȂ����Ă����Ȃ��B

�@�����v���͉��U���ׂ����v

�@�Ƃ����ӌ��Ɉ�v���āA�قƂ�ǑS�������ځA���Y�Ɋ�^����E��ɂ����ƂɂȂ����B

�@�������U�@�Ə̂��ꂽ�L115�u���i�邬�j�v����ѓ���U���@�u�k���i�����ȁj�v�i�W�F�b�g�@�j�́A�A�������Z�t�̂��ƂŁA�v���삪������ꂽ�B |

�L115����U���@�u���v

|

8 �g�l����悱���h�ƃq�U�Âߒk�� top

�@���R�Z�t���l����̑��c�H��ɍs���A�������`���Ă���ƁA���R�̎Ⴂ�p�C���b�g����s���ɔ��}�t���[�������Ă���Ă����B

�@�u�Z�t���ł����B�l��������炢�ɂ����̂ł����A�H��ł͂܂��n���Ȃ��Ƃ����Ă���B

�@��̂Ȃɂ����^���^���Ă���̂��B

�@���͎l����ɏ���Ă����O���ɍs���˂Ȃ�Ȃ��̂ɁA����Ȃ��Ƃłǂ����邩�v

�@�Ƃǂ₳��A�ނ͖ڂ𔒍����������A�悭�����A�t�B���s����������ɁA�l���킪�܂����������z�����ꂸ�A�܂��\���@���K�v�Ȃ̂��Ƃ����B

�@�܂�A�G�l�ߒk���Ő�����Ɨ��Ă����̂��B

�@�u�܂���s���Ԉ�܁Z���Ԃ��������̎Ⴂ�p�C���b�g���A�������Ƀh���h���Ɠ˂��āA�l������悱���Ɣ���ꂽ�̂ɂ͎Q��܂�����B

�@�������A�Ȃ�Ƃ��s�������Ă������悤�ɋL�����Ă��܂��v

�@�ƁA���\�Z�Ō��݂����C�ȏ��R��͉�z����B

�@���̃p�C���b�g�͂����炭�A��s��103����̈�l�ŁA���������ƂƂ��Ɏl������������ɂ���Ă����Ƃ��̂��Ƃł��낤�B

�@���̂悤�Ȕߊ삱�������A���邢�́A���S�����߂āA�l����u�����v�́A�I��ƂƂ��ɂ��ׂď����Ă������̂ł��邪�A�A�����J�Ńe�X�g���ꂽ��@���A���Z�O�N�A�L�����b�g�q���T�[�r�X�Ђ̎�ŕ���g�ݗ��Ă��A���h�ɔ�s���Ă݂����B

�@���̌�A�q��V���[�ȂǂɈ�������o����A���炭�J���t�H���j�A�̃}���[�j�[�q���قɒu���Ă��������A�C�R�b���s�\�ȗ��K���o�g�̃I�[�i�[�E�p�C���b�g��Ր������������߂��A���݁A���܂�̋��̕x�m�d�H�F�s�{���쏊�̊i�[�ɓ��ɕۊǂ���Ă���B

�@�����ȂǁA�`�����ς����Ă�����̂́A�̂̐����Ȗʉe�͏\���ɂƂǂ߁A�ׂɂ����ƕ��ԕx�m�e�`200�u�G�A���X�o���v���A�Z�M��ɂւ��������Ă���B

�@�܂��ނ̐����������Ă���̂́A�����Ă̔�s��20������A���x�m�d�H�F�s�{���쏊��s���������E�����p�v���̐l�ł���B

9 ���{�̍ō����@��Ɛ肵������ top

�@���āA���R�ɂ����鐧���@�̍ō����@�́A�����Z�O�Z�L�����R���X�^���g�ɏo���Ă����O�H�̈�Z�Z���i�ߕ���@�@�O�^�A����юl�^�i�l�^�͖k���`�����Ԃ�ԎO�Z���Ō��сA�ǂ����Ȃ��畽�ώ������Z�Z�L�����L�^�j�ŁA�l����u�����v�́A�킸���̍��œ�Ԏ�ƂȂ邪�A�A�����J�ɂ�����]���i�����Z����L���j���l����A����Ȃ��u�����v���i���o�[�����Ƃ��Ă悢�ł��낤�B

�@�����ł͂��̃X�s�[�h���т��A�C�R�����@�ɂ��L���Ă����B

�@����́A���a�\��N�t����A�������͏��@�@�u�ʉ_�i��������j�v�i�b6�m1�`2�j�ŁA�ő厞���͘Z�l�Z�L���ɒB���A�퓬�@�́u���d�v�i�O�H�j�A�u���d���v�i�쐼�j����ɂ��Ȃ������B

�@���A�A�����J�ň�Z�Z�I�N�^���ȏ�̔R�����g�p���ăe�X�g�������ʁA�����Z��l�E�܃L�����}�[�N�����Ƃ�����B

�@�u�ʉ_�v�́A�u�����v�Ɠ����m�j9�j�u�_�i�ق܂�j�v�i���R���n45�j�G���W�������A���̏������O�ʖʐς�蓷�̒f�ʐς�傫�����Ȃ��ŁA�G���W���E�J�E�����O���̂܂܂̑����œ��̂��\���������߁A�ɂ߂Ăق����肵���X�}�[�g�Ȃ��̂ƂȂ������A���ꂪ�������̑傫�ȗv�f�ƂȂ��Ă���B

�@����ɁA���͎��P�r�C���i�L���X�s�[�h�A�b�v�j�A�������e�q�t�@�E���[�E�t���b�v�A�G�������E�t���b�v�i�⏕���Ƀt���b�v�̖�ڂ������A���������x��ቺ������j�A�w�����^�i�����Ȃ����R�𑝂��Ȃ��j�A�Z�~�E�C���e�O�����R���^���N�i�������ɒ��ځA�R���𒍂����ތ`���j�A���\���i���ɂ�钣�v�\���łȂ��A���ŋ��x��ۂ\���B�̂��̃W�F�b�g�@�\���Ɠ����j�Ȃǂ��̗p���A�{�i�I�͏��@�@�Ƃ��āA���E�̃g�b�v���䂭���̂ƂȂ����B

�@�������A�u�_�v�G���W���̉ғ����͂�͂舫���A�q���͂��啔���������āA����m�̗����n����̔��i�Ɍ���ꂽ�̂ŁA����̏�������Ă��܂����B |

�����@�@�u�ʉ_�v11�^

�ǒn�퓬�@�u���d�v21�^

|

�@����ł��퓬�@�����Ȃ��X�s�[�h�ƌ܁Z�Z�Z�L���ɋy�ԍq���͂ɂ���āA�}�[�V�����A�T�C�p���A�E���V�[�A���W�����Ȃǂ̍��X�x�i�ꖜ��Z�Z�Z���[�g���j�B����@���s�Ȃ��Ă���B

�@�Ƃɂ����A�������A���C�R�����@�̍ō����@���A��������Ɛ肵�Ă����̂ł���B

�@�u�ʉ_�v�͍��v�O�㔪�@�����삳�ꂽ�B

�@�ꔪ������U���@�u�A�R�v�i�f8�m1�j

�@�a29�ɕC�G����l���������@�B�_��l�^�E��Z�Z�Z�n�͎l��A�ő厞���܋�܃L���A������O�~���e�l�A��Z�~���C�Z�A���e�ő�l�g���A������B�l�@����B

�@����U���@�u�k���i�����ȁj�v

�@�a29�}���p�Ƃ��č��ꂽ���{���̃W�F�b�g�@�Ńe�X�g���Ɉ�@�ė������B

�@�I�퓖���A������@�������ԋ߂��ɂ������B

�@�l20�������^�[�{�E�W�F�b�g�E�G���W�������͎l���܃L�����A�ő厞���Z��܃L���i�ꖜ���[�g���j�A�܁Z�Z�`���Z�Z�L�����e��A�����B

�@

�@���R�����W�F�b�g�@�̃L201�퓬�U���@�u�Η��v�́A���씼�ŏI��ƂȂ����B |

���엤��U���@�u�A�R�v

�������U���@�u�k�ԁv

|

11 �I��ƂƂ��ɐ��Y����~ top

�@���āA������s�@�́A�I���ǂ̂悤�ȓ������ǂ����ł��낤���B

�@���a��\�N�����\�Z���A�������x�m�Y�Ɗ�����ЂƉ��̂��A��̍q�ƂƉ�������B

�@��s�@�̐��Y�́A���a��\�N�l�����������R���Ȃ����ׂČ�����肵�čs�Ȃ��Ă����̂ŁA���g�͂������X���[�Y�ɂ������̂ł���B

�@�c�Ƃ��x�~���Ă���������s�@�̎�����В��E�����m�v���i��E���ꂪ���R���Ȉψ����ƂȂ����̂Łj���A�����Ɏ��C���Ĕ�����\����A�Ăщ��������В��ƂȂ����B

�@�ǂ��̌R���i���Y��Ђ������ł������悤�ɁA�x�m�Y�Ƃ��i�y�A�J�}���͂��߂Ƃ��閯�ԉƒ�p�i�̐����ɓ]�����A���̌�̃X�N�[�^�[�A�o�X�{�f�B�Ȃǐ���ւ̑�����������邪�A�����Ă̖{���A���c�A���H�ꂪ�ČR�ɐڎ����ꂽ�̂͒ɂ������B

�@�����Ő̂̕��H��ł������F�s�{����H��Ƃ��āA������ׂ��q��ĊJ�ɔ����邱�ƂɂȂ�B

�@�Ȃ��A�����m�v���́A�I�폈���̓��v王{�i�Ђ������ɂ݂�j���t�ɌR����b�Ƃ��ē��t�����i�����\�����j���A�R���Ȃ͔�����\�Z���p�~���ꂽ�̂œ����V�݂��ꂽ���H�Ȃ̑�b�ɂ�������B

�@���̂������A���͂Ȑ��}��g�D���邱�Ƃ�ژ_�݁A���c�����ɌĂт����čH�삵�Ă��邤���ɓ��v王{���t�������E����ƂƂ��ɁA

�@�u�f�g�p�i�A���R���i�ߕ��j�������������Ɏw�肵�A�o�ϊ������邻�����v

�@�Ƃ��������A�����m�v���̌v��͂�����ƂȂ����B

�@�������A�������n�̋c���Ƌ����c�n�̋c�����W�܂��āA���{�i���}����\�N�\�ꌎ�\�Z���Ɍ�������A�m�v���̎u�͈��p���ꂽ�B

�@���߂͔��R��Y�̎��R�}���傫���������A��\��N�̃p�[�W�ɗL�͋c���̑������Ђ������肵�ڂ�ł��܂����B

12 ��Ɨe�^����Ă̂��i���� top

�@���ʂ�A��\�N�\�ꌎ�Z���A�x�m�Y�Ɗ�����Ђ�������ЂƂ��ĉ�̂𖽂����A����ɏ\����A�m�v���͘A���R���i�ߕ�����`����Ɨe�^�҂Ɏw�肳��ߕߗ߂��o���ꂽ�B

�@���̎��ނ͏���������Ă��A�u�ȂɁA��ƁH�@�ʔ�������Ȃ����v�Ƃ����ď��Ă����Ƃ����B

�@�����č������Ɛt���s�S�𗝗R�ɂ���Ƃ��đ����Y�����ւ͍s���Ȃ������B

�@����͈ٗ�̂��Ƃł����āA���i�ߕ�����������i�������Ď��e���悤�Ƃ��Ă����ۂ������A���Ɂu����S�ցv�̂܂ܒʂ��Ă��܂����̂ł���B

�@�������̃}�b�J�[�T�[���i�ߊ����������Ƃ݂��A�W���Z�t�E�L�[�i����Ȍ����𒆓��@�ɂ����ނ����ėՏ��q����s�Ȃ킹�Ă���B

�@���N�フ����̓�\��N�㌎����A�����m�v���͂��ɐ�Ɨe�^��������A�ċ������������ꂽ�B

�@���������̊ԁA��\��N�Z���l���A�l���Y�̈ړ��֎~�Ƌ��Z�������߂ɎA������|�̎q������������ꂽ�B

�@�������͒��������łȂ��O��A���A�Z�F�A���A�����ȂLj�O�̍��������l�������̂ł���B

�@�m�v���̐�Ɨe�^�����Ђƌ����قǑO�A��\��N������\���ɁA�Иr�Ƃ��̂ޒ�E���ꂪ�a�����āA�ނ̃V���b�N�͑傫���������A���ꂩ�炿�傤�Ǔ�N��̏��a��\�l�N�\����\����ߌ�l���A�m�v�����܂��]�o���̂��ߎ��@�E�R���ʼni�������B

�@�Z�\�܍ŁA���ꂩ�琭�}�^���ɉԂ��炩�����Ƃ����Ƃ��ŁA��͂�풆���̐S�J�������𑁂߂��̂ł��낤�B

�@��茧����s�̌R���H�����ꐻ�����A�܂�A�����O�錤�����̑a�J�n�ŏI����}�������R�В��i���������j�́A���E�Ǖ��ɂ�����A��ނ������ыƋ@�B�̌�������ɖv�����Ă����B

�@���a��\���N�A�\�̎��A�悤�₭�Ǖ������ɂȂ�ƁA�����ɕx�m�d�H�̖T�n��ЂƂ��Ċ��x�m�Y�Ɗ�����Ђ�ݗ����A������ɏA�C�����B

�@�u���{�̍��͉̊�́A�܂��R�т̊J���ł���Ǝv�����̂ł��B

�@�܂��A�����g�A���������d�����D�����������Ƃ�����̂ł��傤���c�c�v

�@�Ƃ������R���́A�_�ъW�̓���w�ʘ_�����O�\���N�Ɏ擾���Ă���B

�@����l�\��N�A���������蒷����\�N�ȏ�ɂ킽����x�m�Y�Ƃ����ނ��A���݁A���K�̐����𑗂��Ă��邪�A

�@�u��X�̐v������s�@�ŁA�S���Ȃ��������������邱�Ƃ��v���ƁA���X�L27���ǂ������Ƃ��L84���ǂ��������Ə����C�ɂ͂Ȃ�܂���v�ƂЂ����߂ɘb���B

�@���̊��S�͔і�A�A�ߓ���e�Z�t�����������ŁA�����̌����������Ă̔�s�@���A���������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����������̐M�O����ł��낤�B

13 �Ăэq��@�̐��Y�n�߂� top

�@���a��\���N�A�x�m�Y�Ƃ͕x�m�d�H�Ɗ�����ЂƉ��܂��đҖ]�̍q��@����ɏ��o�����ƂɂȂ�A�A�����J�̃r�[�`�N���t�g�Ђ��珉�����K�@�����^�[�i�s34�j�����C�Z���X���Y���邱�ƂɂȂ����B

�@����͎O�H�A���Ȃǂ��ČR�@�̃I�[�o�[�z�[������X�^�[�g�����̂ƈႢ�A���߂���A�����J���̐��Y�Ǘ��A�i���Ǘ�������꒼�ڐ��Y�ɓ������̂ŁA�q��@�H�Ƒ̌n�����������m�����Ă���B

�@�����^�[�͖h�q���Ɉ�l�Z�@�[�����ꂽ�ق��A�t�B���s����R�ւ���@�A�o���ꂽ�B

�@���̃����^�[�����������k�l�A���@���A�h�q���ɓ@��[���A����ɎO�\�O�N�ɂ͒��ԃW�F�b�g���K�@�s1�`���J���A���������B

�@����͊�b�v���犮���܂ł��ׂē��{�l�����̎�ł��Ƃ������Y�W�F�b�g�@�ŁA�s1�a�̓W�F�b�g�E�G���W���������Y�̐ΐ쓇�i31�g13�i���͓��Z�Z�L���j��p���Ă���B

�@�����͏I��O���{�ŏ��̃W�F�b�g�@�u�k�ԁv���Ƃ���������A��g�̕x�m����㏉�̃W�F�b�g�@�s1�`�𑗂�o���āA���{�̍��Y�W�F�b�g�@�Ɋւ��Ă͊��S�ȃ��[�_�[�V�b�v���Ƃ����킯�ł����i�s1�`�A�a�͍��v�Z�l�@�Y�j�B

�@�܂��A���a�O�\�l�N����́A���{�q��@����������Ђ̍\����Ђ̈���Ƃ��āA�����̌o���Z�p�҂Ђɑ��荞�ݍ��Y�W�F�b�g�@�xs11�̎���ɎQ���A���̐��Y�ɂ͋@�̂̈ꕔ����S�����B

�@���̌�A�w���R�v�^�[�̕���ɂ��i�o���A�y���̃^�[�r���w���g�t1�a�̐��Y���n�߁A�h�q���A���Ԃɐ��\�@�[������Ă���B

|

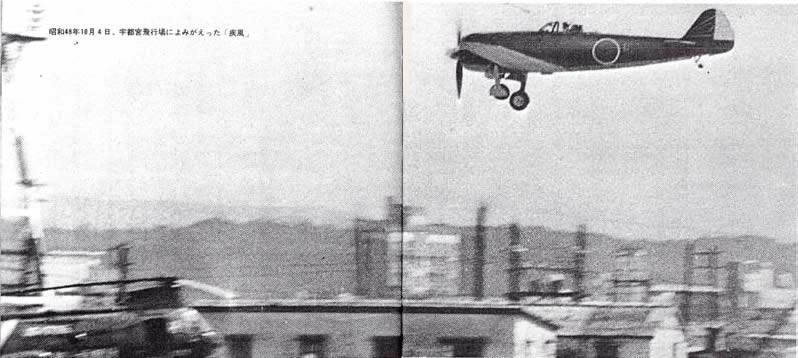

���a48�N10��4���A�F�s�{��s��ɂ�݂��������u�����v

|

14 �u�����v�̐��\�p���y��s�@ top

�@�������A�ł��͂������ꂽ�̂́A�X�|�[�c�A���K�p���x�m�e�`200�u�G�A���X�o���v�ŁA���ꂱ��������s�@�ȗ��̓`�����ւ�x�m�d�H���A�Ǝ��ɊJ�������y�퓬�@�I�Ȍy��s�@�ł���B

�@�X�|�[�c�A���K�p�̌y��s�@�ł̓A�����J�̃Z�X�i�A�o�C�p�[�A�r�[�`�̎O�僁�[�J�[������A���ێs��i�o�͍���Ǝv��ꂽ���A�x�m�d�H�ɂ͎��M���������B

�@�u�����ẴL27����L84�ɂ�����퓬�@����̘r�����āA�A�N���o�b�m��s�����S�ɂł��郆�j�[�N�ȃX�|�[�c�@�Ƃ��悤�v

�@�ƒ����A���a�O�\��N�i���Z�l�N�j����v�ɒ��肵�A���l�\�N�����\����ɂ͏���s�����Ă��܂����B

�@�u��͂肩���Ă̒����̖����o�Ă���B�ǂ͌y�����^�����͔��Q���v

�@�u�l����̒핪�Ƃ��ė��h�Ȃ��̂��v |

�x�m�e�`200�u�G�A���X�o���v�ɏ��x�m�d�G�e�X�g�E�p�C���b�g�A��؏���

|

�@�Ƃ����]���́A���{����łȂ����E�����畷����āA��㎵�ܔN�H���݁A���{�����ɖ��Z�Z�@�A���h�C�c�A�C�M���X�A�t�����X�Ȃǂ֖��Z�Z�@�A�o����A���łɎO�Z�Z�@�Y�A�܂��܂�����錩���݂Ƃ����B�B

�@����ɂÂ��e�`300�́A�o���̃r�W�l�X�v���[���ŁA�A�����J�̃��b�N�E�F���E�C���^�[�i�V���i���ЂƋ����ŊJ�����Ă������i�A�����J���E�R�}���_�[700�j�A��㎵�ܔN�\���ɏ���s���s�Ȃ��A���݃e�X�g���ł���B

�@�����܂ŕx�m�d�H����̂ƂȂ��Đi�߂��邪�A�u�G�A���R�}���_�[�v���y�X�g�Z���[�ɂȂ�Ȃ��������ɂ������A���b�N�E�F���Ђ͂e�`300�ɂ���Đ��炻���ƈӋC����ł���悤���B

�@����ƎO�H�̂l�t2�̔̔����A���ݎl�Z�Z�@�A�����܁Z�Z�@������j��\��������B

�@�y��s�@����уr�W�l�X�v���[������ł́A���{�������Ă̐퓬�@�A��@�@�̗�������Đ��E�Ɍނ��Ă���킯�ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |