|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

3

九一戦闘機、華々しくデビュー

中島五型は、中島所長のもとに設計製図を佐久間二郎、強度計算を関口英二(のちの川西航空機株式会社技師長)、実験艤装を宮崎達男、工作を栗原甚吾ら各技師が担当したが、設計基準はアメリカのスタンダードH3とドイツのアルバトロスC2を参考としていただけに、当時の国産機(エンジンはアメリカ製)としては、実に洗練されていた。

1 有能スタッフの起用で工場拡充 top

しかし、翼型リブ(翼小骨)の設計ミスによる失速傾向と、エンジン・ナセル(覆い)の下に排油穴をあけなかったための空中火災事故など、経験不足に起因する欠点も目立った。

“好事魔多し”で、陸軍のパイロットの間から、同機に対する非難の声があがったのである。

井上少将も心配して、日本初飛行で有名な徳川好敏少佐を起用し、中島飛行機製作所を査察させて意見を聴取した。

その結果、改良すべきところは改良して、かえって所内を刷新することができ、注文も取り消されずにすんだ。

そればかりではなく、海軍からも中島の設計した水上偵察機を改良した横厰式ロ号甲型水偵を、三〇機注文してきた。

中島の実力は、創立当初、彼に冷たかった海軍も頭を下げて頼らざるをえないようにさせたわけである。

もちろん、中島飛行機製作所は拡充をはじめ、スタッフ、工員の数も増していったが、中島がいかに超人といっても何から何まで指揮するわけにはいかない。

そこで彼の弟たち――門吉(もんきち)、 未平(きみへい)、喜代一(きよいち)を入所させ腕をふるわせたが、みなその後、副社長、社長に就任するという有能ぶりであった。

飛行機の性能は、第一次大戦によって格段の進歩をとげ、一九一九年(大正八年)二月八日には、ロンドン〜パリ間の定期航空路が開かれるまでになった。

また同年六月十四日から十五日にかけて、オルコック大尉とブラウン中尉(イギリス)がビッカース「ビミー」双発爆撃機で、ニューファウンドランド〜アイルランド間三〇四〇キロの大西洋無着陸横断飛行に初めて成功、さらに一九二〇年十二月にはルコアン卜(フランス)が、ニューポール機で時速三一三キロの世界速度記録を造るなど、世界の航空界はその育成に積極的でない国々をおいてけぼりにして進んでいく。

“行灯(あんどん)のお化け”とからかわれたモーリス・フェルマン複葉機を、一〇年近くにわたって使い古してきた日本も、ようやく後進性におどろき、フランスから教官団を呼んだり、新型機を輸入したりして、近代化に勤めた。 |

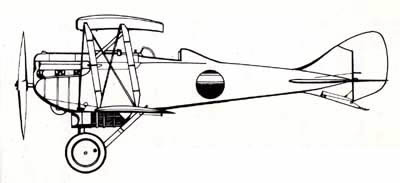

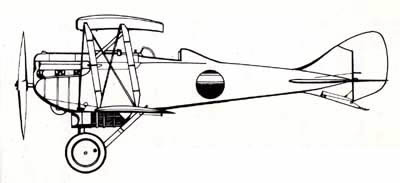

フランスのニューポール24C1曲技練習機:日本陸軍最初の

制式戦闘機二式21型は、この機をもとにライセンス生産された

|

中島の退官と飛行機製作所設立は、日本にとって渡りに船どころか、タイミング絶好の“呑竜様(どんりゅう=子育ての神)”であった。

松方コレクションで有名な川崎造船所の社長、松方幸次郎も、早くから飛行機の将来性に目をつけていた一人であるが、サルムソン・エンジン(フランス)のライセンス生産を始めたのは大正八年一月、兵庫工場に飛行機科を設けてからのことで、中島より丸一年遅い。

そして、陸軍航空部が井上部長の裁定によって、川崎および三菱両民間工場にも飛行機を造らせることにしたのは、大正十年(一九二一年)四月である。

少なくとも三社によって、同一機種を競争試作させ、その最も優れたものを選んで、技術の向上をはかろうというのが狙いだった。

2 国産戦闘機の量産を誓う top

大正九、十年は中島式五型および横廠式ロ号甲型の生産で忙しかったが、十年後半になると陸軍最初の制式戦闘機二式24型(注)の量産も始めた。

(注=大正六年、陸軍がフランスから輸入したニューポール24C1、大正八年から所沢補給部支部でライセンス生産)

中島が陸軍から図面その他の資料をもらい受け、第一号を完成したのは大正十年七月であるが、同年度内に三〇機、翌十一年に四七機、合計七七機を量産している。

なお二式24型から甲式三型と改称されたのは十年十一月のことで、同機は陸軍最初の制式戦闘機であると同時に、中島にとっても初の量産戦闘機となった。

甲式三型の運動性は抜群で、この戦闘機を置いてある飛行場の上空では、くるくると派手なアクロバット飛行がいつも展開されていた。

第一次大戦で極限まで格闘技を追求したニューポールの、これは結晶的作品であったといえよう。

この味を忘れ得ぬ当時の陸軍戦闘機パイロットたちは、性能を高め重くなってゆく後年の戦闘機に、なお苛酷な軽快性を付加させようとした。 |

抜群の運動性をしめした甲式三型戦闘機

|

要するにこの甲三は、エンジンがわずか一二〇馬力、翼面荷重四二キロ/平方メートルの、現在でいえば軽スポーツ機で、最高時速も新幹線より遅い一六〇キロそこそこだから、旋回半径が四〇メートル前後というのも無理がらぬ話だった。

それでも、軍の要求はあくまでも強く、設計者はスピードと運動性という相反する二者融合に悩むことになるのである。

それについてはまたあとで触れるが、中島自身も甲三を手がけたことで戦闘機のもつ魅力の“とりこ”となり、当分は外国のライセンス生産はしかたがないとしても、将来かならず国産戦闘機を量産して日本の空の守りにつかせようと誓いたのだった。

それは一九二一年(大正十年)から翌年にかけてのワシントン軍縮会議に、米・英・日の主力艦トン数比が五・五・三(つまり一〇対三)と決められたことに対する、当時の国民的怒りもふくまれていたにちがいない。

大正十二年五月、飛行機製作経営を側面から援助する中島商事を姉妹会社として発足させた彼は、秋になって、さらに航空機用発動機工場を新設するこかに決めた。

ちょうど関東大震災の直後で、交通上不便となる地域を目のあたりに見たため、工場設置場所には大いに気をつかったが、結局、東京府豊多摩郡井荻町上井草(現在の東京都杉並区)におちついた。

発動機工場がすべて完成したのは、大正十三年の秋で、フランスのローレン水冷式四五〇馬力、同四〇〇馬力、イギリスのジュピター空冷式四二〇馬力、同四五〇馬力などを次々とライセンス生産、また国産化して、日本の航空工業発展に寄与した。

なお、エンジンの製作に最も早く手をつけたのは、東京瓦斯電気工業会社(のちの日立航空機、大正七年五月、メルセデス・ダイムラー一〇〇馬力を製作)で、次は川崎造船所(大正九年からサルムソン二三〇馬力)、三菱重工(大正十年五月、イスパノスイザ三〇〇馬力)、中島、愛知時計電機会社(のちの愛知航空、昭和二年七月からローレン四〇〇馬力)、石川島造船所(のちの石川島航空工業)の順になっている。

3 ニューポール29を中島が国産化 top

一九二〇年代、世界のどこにでも見られる飛行機といえば、イギリスのアブロ504練習機だった。

その飛んでいる姿は、いかにもトンボのような繊細な感じを見る者に与え、眠いような爆音もまたのどかに、大正時代の野外の風物詩であった。

ロータリー・エンジン(プロペラ軸中心に星型エンジンそのものが回転する形式)つきなので操縦性、安定性がよく、日本海軍もセンピル航空教育団のもたらした機材の中で最も気に入った。

さっそくアブロ社から製作権を買い、中島と愛知時計電機航空機部(大正九年設立)にコピー生産させたが、大正十一年から十三年にかけて造られた二五〇機はほとんど中島製である。

さらに海軍が、第一次大戦の戦利品としてドイツからもらったハンザ・ブランデンブルグW33水上偵察機(有名な(インケル博士の設計)を中島と愛知で国産化し、ハンザ式水偵と称して使われた(大正十一年〜十四年)が、何よりも中島を喜ばせ感激させたのは、大正十二年に陸軍がフランスから輸入したニューポール・Wドラージェ29C1複葉戦闘機の国産化を命じられたことである。

もちろん、当初は二式C1と呼ばれた。甲三よりはるかに力強くスマートな線をもった同機の改造型(スピード・レーサー)は、一九一九年(大正八年)十月二十日、初めて時速三〇〇キロを超える時速三〇二キロを出し、ついで一九二〇年十二月十二日には時速三一三キロの速度記録を造るというように、第一次大戦で円熟したフランス航空技術のトップを示すものだったので、陸軍も甲三、あるいは丙式一型(スパッド13戦闘機)にかわる次期戦闘機として採用することにした。 |

ハンザ・ブランデンブルク水上偵察機

フランスのスパッド13C1戦闘機:丙式一型として陸軍に制式採用された

|

そこで航空部は、中島を呼んで頼んだ。

「ニューポール社から製作権を買いとり、購入材料によって、できるだけ早く組立てを完了してくれないか」

「今年中(大正十二年)には何とかやってみましょう。しかし新しいものずくめで大変だなあ」

「それは分っている。でも制式化は間違いないし、機数も多いはずだ」

「どのくらい?」

「最終的には五〇〇機近くはいくだろう」

「ほう、そんなに。では、その収益と得た技術を、国産戦闘機の開発にふりむけましょう」

「たのみます」

陸軍航空部から出てくる中島の顔は、希望に満ちて晴れ晴れとしていた。――

よし、必ず世界一流の国産戦闘機をつくってみせる。 そして、常に次期戦闘機を狙っていこう!

その決意そのままに、甲式四型と命名されたニューポール29の試作第一号機は同年十二月に組み立てを終った。

直ちに第一次二九機の発注が行なわれ、量産ラインにのせられることになった。

木製モノコック(外皮と枠からなる張りガラ)構造の曲線整形で流線化されたスタイルに、三菱でライセンス生産していたイスパノスイザ水冷三二〇馬力(離昇)をつけ、最大時速二三二キロを出した甲四に、当時の国民は「新鋭戦闘機が日本にもある」と大きな信頼を寄せた。

特に操縦席の後ろの胴体をしぼって細くなった尾部に、イルカの尾のような垂直尾翼が流れる美しいラインは、ファンをぞくぞくとさせたものである。

戦闘部隊に支給されたのは大正十四年以降だが、低速時に横すべり、失速の傾向があったのとエンジン故障(燃料ポンプ故障や気化器の水たまりなど)がよく発生し、墜落事故もかなりあった。

やはり、水冷エンジンの不馴れが原因で、以後、中島はほとんど空冷星型エンジンを使用するようになる。

しかし陸軍で初めて七・七ミリ機銃二挺を採用し(海軍は一〇式艦上戦闘機が採用)、エンジン上部、操縦席風防前方に固定したが、この攻撃力を空戦でためすチャンスはついにこなかった。

満州事変(昭和六年)、上海事変(昭和七年)に最初の外地派遣戦闘機部隊の主力として出動したものの、敵機の来襲がほとんどなく、空中戦闘を交えることがなかったからである。 |

甲式四型戦闘機:

フランスのニューポール28の製作権を買いとり、中島飛行機が生産した

甲式四型戦闘機

エンジン:三菱イスパノスイザ301馬力(高度0メートル)

最高時速:232キロ 上昇時間:2、000メートルまで5分35秒

実用上昇限度:8、500メートル 武装:7.7ミリ機関銃2 乗員:1

|

4 甲式四型にかわる新型機を top

甲四は制式になった当時、列強の戦闘機とくらべて遜色がなかった。

アメリ力のボーイングMB3A(トーマス・モースMB3のボーイングにおける量産型)、イギリスのソッピース・スナイプ、フランスのスパッド13(丙式一型として採用)より総合性能で優れていたといえる。

中島の工作技術がまだ不完全だったせいか、フランスからの材料、部品でノックダウン生産した分よりわずかに性能が落ち、戦技訓練するパイロットは尾翼を赤く塗ったフランス製に乗りたがったという。

それはそれとして中島における同機の量産(ノックダウンを含めて)は、昭和七年一月まで続けられ、合計六〇八機に及んだ。

これは生みの親のフランスにおける生産より多く、「甲四は中島の米櫃(こめびつ)機」といいはやされたものである。

なお、甲式、乙式という呼称は、大正十年十二月、陸軍の輸入機につけられたもので、甲式はニューポール、乙式はサルムソン、丙式はスパッド、丁式はファルマン、戊式はコードロン、己式はアンリオとなった。

エンジンもル・ローン(八〇馬力、一二〇馬力)、イスパノスイザ(二二〇馬力、三〇〇馬力)、サルムソン(二三〇馬力)というように、すべてフランス製でまかなわれていた。

大正十二年、陸軍所沢の飛行学校と陸軍航空本部補給部が協力して、甲式四型に対抗する校式二型という戦闘機を試作した。

とても独自のものはできないので、サルムソン式偵察機のエンジン回りとスパッド式戦闘機の主翼をもとに設計されたが、やはりスピード、上昇力、運動性すべて甲四の敵ではなく、失格してしまった。

またこの年の二月、空母「鳳翔(ほうしょう)」の甲板にイギリス人ジョルダンが、一〇式艦上戦闘機(三菱製)で日本初の着艦に成功、吉良俊一海軍大尉も三月、日本人として初着艦に成功した(同大尉は同じ月に高度七一〇〇メートルの高度記録を造る)。

朝日新聞社母体の東西定期航空会が東京〜大阪間(浜松を中継)の定期飛行と貨物輸送業務を開始したのも大正十二年一月からであるが、その主力となった機体は、陸軍から払い下げられた中島式五型であった。

さて甲式四型も、制式となってから三、四年を経ると、だいぶ旧式化してきた。何しろ世界の情勢は、昭和年代(一九二六年〜)にはいると戦闘機の最高時速が二七〇キロ前後に達し、マッキ39水上機などは、第九回シュナイダ・カップ・レースで四九六キロのスピードを出して優勝している(一九二六年十一月)。

ニューヨーク〜パリ間の大西洋横断飛行にしても、もう時間の問題になってきた(成功させたのはリンドバーグで、一九二七年五月二十日〜二十一日)。

いかに甲四がいいといっても、そろそろ交替期に入ったことを陸軍も感ぜずにはいられない。

昭和二年四月、陸軍航空本部は、

「甲式四型にかわる最大時速三〇〇キロの新型単座戦闘機を試作せよ」

と、中島、三菱、川崎、石川島の四社に命じた。いよいよ国産戦闘機に対する最初のコンペティション(競作)が訪れたのである。 |

東京〜大阪間の定期飛行を開始した

東西定期航空会の主力機は、中島式五型だった

|

5 コンペティションに勝ち残る top

のちには、陸海軍各機種に対してコンペティションが行なわれ、一つの受注に失敗しても他のものでまかなえるようになったが、初めてのコンペティションだから「もし、受注不成功に終ったらえらいことになる」と、各メーカーは不安だった。

まだ、世界に伍する戦闘機の設計に自信がもてない、いや無理だったときなので、各社ともフランス、ドイツから技師あるいは教授を招き、その指導のもとに若手の設計技師を協力させて仕上げることになった。

三菱はドイツのバウマン博士に仲田信四郎(主務者)、堀越二郎、田中治郎の各技師をつけ、川崎はドルニエ社のフォークト博士のもとに土井武夫技師を主務者にすえ、中島はニューポール社のマリー技師(29C1=甲式四型の設計者)、ロバン助手を大和田繁次郎、小山悌両技師が助けるという編成である。

四社のうち、石川島は設計する段階で放棄したが、これはラフな設計案を陸軍に提出したとき、いずれも低翼単葉か複葉または一葉半形式であったのを、明野飛行学校(戦闘機教育課程)パイロットの「下方視界の悪い戦闘機では困る」という意見のために設計変更を余儀なくされたことが原因だった。

あとの三社は直ちに設計しなおして、翌三年五月に試作一号機が出そろったときには、申し合わせたように下方視界のよいパラソル型の高翼単葉形式となっていた。

三菱機(IMF2「隼」)は、イスパノスイザ水冷四五〇馬力エンジンをつけ、直線的構造ながら、なかなかスマートな機体であり、川崎機(KDA3)もBMW水冷五〇〇馬力エンジンのドルニエ飛行艇を思わせる機体である。

ただ中島機(NC)は、ブリストル・ジュピター空冷星型四五〇馬力エンジンつきの、すべてが曲線的構成でまとめられた異色機だったが、マリー技師は

「胴体燃料タンクを射抜かれたとき、それを緊急投棄できないで落命したパイロットが何人もいる」

という第一次大戦の戦訓に忠実に、燃料タンクを落とすには都合よいが、いかにも複雑な主翼支持と脚構造にしたのだった。

六月から、加藤敏雄大尉らにより所沢で審査飛行が行なわれた。

一般飛行ではいずれもよい成績だったが、十三日、最終審査の急降下テストで最初に実施した三菱「隼」は、時速四〇〇キロのパワー・タイプにはいると突然、主翼のはぎ取れる空中分解事故を起こして墜落した。

テスト・パイロットの中尾純利(のち、毎日新聞社の世界一周機「ニッポン号」の機長、戦後、東京国際空港長)は、前日習いおぼえたばかりのパラシュートで脱出、キャタピラー会員(パラシュート降下者の会)日本人第一号となっている。

このため、審査は一時中止となり、各社の機体の強度を調べてからということで、地上破壊試験が行なわれた。 |

甲式四型にかわる新型単座戦闘機として試作された三菱「隼」戦闘機。

強度不足で採用されなかった

|

その結果、旧式の翼型を用いた三菱と川崎KDA3は強度不足、新式のNACA・N6翼断面を採用した中島NCのみ、機体を強化することによってどうにか使えるであろうということになった。

こうして中島NCが明野飛行学校へ回されて、テストされていたところ、翌四年八月十四日、時速四五〇キロで垂直急降下引き起こしに移った途端、主翼がふっ飛んでまたも墜落してしまった。

テスト・パイロットの原田潔大尉は、からくもパラシュートで難を逃れたのである。

6 弟、乙未平をイギリスへ派遣 top

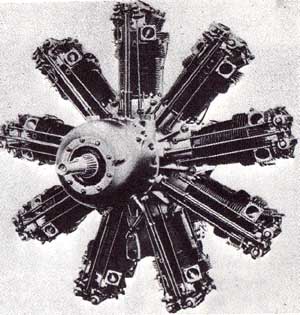

陸軍航空本部が中島NCに対し、改良と増加試作を続けてゆくよう内示したのは、機体の面ばかりでなくエンジンの点でもよい印象を与えたからであった。

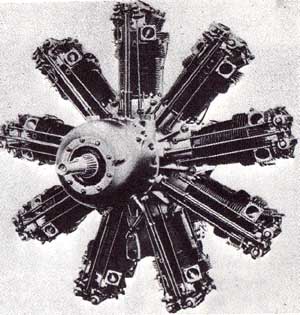

つまり世界的に定評のあるイギリスのブリストル・ジュピター空冷星型エンジンを、見事国産化して、量産できる態勢を中島はとりつつあったのだ。

このジュピターのジュをもじって「寿」――コトブキ――エンジンが生まれ、次々にパワー・アップして戦闘機を主体とする軍用機、そして民間機に装着されていった。

その信頼性は日本の航空エンジンの中で最高で、水冷(あるいは液冷)エンジンに悩む他の同機種を尻目にしたのである。

それにしても墜落事故のあったことは、かなりのマイナス材料で、陸軍航空本部員と中島の関係者の連絡会議の席上、

「陸軍の要求する性能の戦闘機は、現在の日本ではまだ作れないのではないか。まだ国産戦闘機を望むのは無理だろう」

という意見が出た。すると、中島知久平は立ち上がって、

「我々の力で陸軍の要求通りのものを、必ず造るようにしてみせます。もし不成功でしたら工場を閉じる覚悟です」 と決意をのべた。 |

中島「寿」エンジンのモデルとなった、イギリスの

ブリストル「ジュピター」空冷星型九気筒エンジン

|

みな圧倒されて、だれも異論をはさむ者はなかったという。

甲三から甲四を手がけて、あと一歩のところで国産戦闘機を造り出すことができるという中島の執念が、このような強気の発言になったのであろう。

しかし、陸軍と公約した手前、もしNCが失敗したときのことを考えて、計画部長をしていた弟、乙未平に、

「すぐイギリスに行って、新しい戦闘機のライセンスを買ってこい。また優秀な設計者もつれてこい」

と命ずるとともに、太和田繁次郎、小山悌両技師には、

「NCの浮沈は君たちの腕にかかっている。改良して増加試作機を造り、物にしてもらいたい」

と頼んだ。

乙未平は昭和四年九月、つまりNC墜落事故のあった一ヵ月後にはシベリア経由でイギリスに渡り、ブリストル「ブルドッグ」2A戦闘機(ブリストル・ジュピター四五〇馬力、最大時速二七四キロ)二機をライセンスごと購入、あわせてフリーズ技師とダン助手を伴って、翌五年三月に帰ってきた。

二機のうち一機は、日本製の部品を用い、日本向けに改造して組み立てたので、中島式ブルドッグ戦闘機といわれている。これらは結局、NCの改良型が成功したため陸軍には提出されず海軍に回されることになった。

7 九一式戦闘機としてデビュー top

NCの原型二機(試作第一号、第二号機)が墜落と強度試験で失われたので、その後のテストは試作第三、第四号機で行なっていたが、小山技師は空中分解墜落事故が主翼の支持方式と脚柱に関係ありとにらんで、マリー技師に打ち明けた。

「燃料タンクを投棄するのをやめにして、翼支持と脚支柱をふつうの方式に改めてくれないだろうか」

すると、自説をまげない、気むずかし屋のマリーは、

「それはだめだ。パイロットの安全を期さない飛行機にすることはできない」

と突っぱねた。さらに、

「事故は私の設計ミスではない。パイロットの操縦ミスだろう」

と言い張る。これではラチが明かないので、小山技師は独自の主張を取入れ、主翼と脚の支持方法を変え、エンジン回りその他にも改造を加えた、試作第五号機を完成した。

つまり、両翼支柱は、胴体直結で前後同じ長さとなった。

また垂直尾翼の面積を増し、水平尾翼も再設計して操舵性をよくした。

さらに、エンジンを完全国産化した中島ジュピター七型(のちの寿二型)に換えたから、原型よりも胴体前部がふくらみ、各シリンダーの後ろに整流器をとりつけるなどの整形手術がほどこされている。

その結果、強度は増す一方、運動性もよくなって逆宙返りをふくむアクロバッ卜が軽々とできた。

またスピードも、三菱が中島NCの失敗を見越しライセンス生産を期待したアメリカから輸入のカーチスP6A「ホーク」より一五キロ速く、最大時速三〇〇キロに達していた。 |

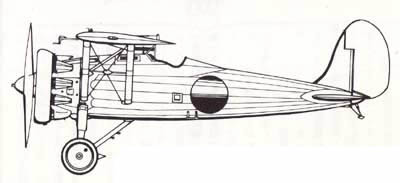

NC試作4号戦闘機:九一式戦闘機の原型となった

|

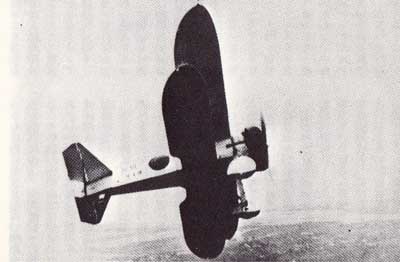

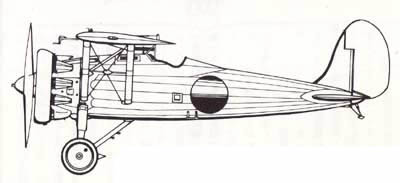

こうして試作第五号および第六、第七号機により、陸軍の要求をほぼ満たすことができて、昭和六年もおしつまった十二月下旬、ついに九一式戦闘機として採用されたのである(九一式とは、制式化された日本紀元2591年=西暦1931年の下二桁、九一をとってつけた呼称)。

時あたかも満州事変の最中であり、旧式化した甲式四型にかわって急ぎ量産されることになった。

それに先立ち、九一式戦闘機は翌七年一月八日、代々木練兵場で行なわれた陸軍始(はじめ)観兵式に姿をあらわして、国民の前にデビューしたが、その時の情景を斉藤茂太氏の「飛行機とともに」(中公新書)から引用してみよう。

「地上部隊の行進に呼応して、百余機の大編隊が南方、つまり渋谷方面からウンカのように黒々と上空を圧して通過する。砂ボコリで鼻の穴を真黒にして空を見上げる私の耳に、突如としてひと際するどい金属的な爆音がとびこんできた。

あっと思う間に、編隊の最後尾にいた黒い豆粒のような三機がグーンととび出して、あれよという間に全編隊を追いぬいて先頭に出てしまった。

群衆の中から感嘆のどよめきと拍手がわきおこった。

私は感激のあまりに全身に鳥肌を生じていた。

地味な陸軍がこういう派手な演出をして、その素晴らしいスピードを市民に公開したのは、睦軍もよほどうれしかったとみえる。

この飛行機がついひと月前に正式に採用された中島製の九一式戦闘機で、パラソル翼のスマートな単葉機である。

従来のフランス設計の甲式四型に代るもので、陸軍機として初めて三〇〇キロを突破したのである」

〈以下略〉 |

8 国民のアイドル九一式戦闘機 top

この九一式一型戦闘機は、NC試作第六号機と外形はほぼ同じで、エンジンの各シリンダー回りに当時流行していたタウネンド式カウリングをとりつけて、いかにも精悍なムードを出している。

ファンばかりでなく国民のすべてが信頼と期待の目をもって見ていた。

ただフラット・スピン(水平きりもみ)に入りやすい傾向があり、これに入るとなかなか回復できなかったので、経験の浅いパイロットからは気味悪がられた。

九一式二型は、エンジンを国産化の寿二型に換えた性能向上型で、プロペラも一型の木製から金属製調整ピッチとなったので、最大時速方三○キロになった。

中島で一型が三二〇機、二型が二二機作られたほか、立川飛行機で一型(後期型)を約一〇〇機、合計約四四〇機生産され、全国の学生、生徒、団体、個人からの寄付でその多くが“愛国号”として献納されている。

昭和七年(一九三二年)一月の上海事変にも出動したが、間もなく停戦となったので実戦には参加せず、また昭和十二年の日中戦争にも、九五式戦闘機の出現により第一線を退いていたので出動しなかった。

期待された割りに空戦参加のタイミング悪く、その点で運の悪かった戦闘機といえよう。

それでも、一時は陸軍の全戦闘機隊――飛行第1、第3、第4、第6、第8の各連隊がすべて九一戦で編成されていたこともあり、九一式の翌年(昭和七年)制式となった川崎の防空用九二式戦闘機(KDA5)に対し、制空用戦闘機として国民のアイドルになっていた。 |

九一式戦闘機:パラソル型のスマートな単葉機で、

陸軍機として初めて時速300キロを突破した

陸軍九一式戦闘機1型

エンジン:中島「ジュピター」7型451馬力(高度3、000メートル)

最高時速:301キロ 上昇時間:3、000メートルまで4分

実用上昇限度:9、000メートル 武装:7.7ミリ機関銃2 乗員:1

|

つまりエンジンの信頼性に富むことから、飛行第5連隊の三機編隊による立川〜八丈島往復長距離海洋飛行(昭和十年一月二十四日)、所沢飛行学校の三機編隊による日本一周飛行(昭和十年七月二十三日〜二十四日、うち一機不時着大破)など長距離訓練飛行に用いられ、その性能を誇示したのである。

原設計がマリー・ロバンというフランス、ニューポール社の有名デザイナーだったとはいえ、やはり大和田、小山両技師の協力と改修がなければ、この一エポックを画し九九一戦は生まれなかった。

大和田はのちに取締役・太田製作所長となり、小山は技師長三鷹研究所長、戦後は傍系の岩手富士産業社長となっている。

9 小山の起用と九一戦の開花 top

この小山技師が、二高(仙台)を終えて東北帝国大学工学部の機械科にすすんだのは大正十一年四月であった。

まだ航空科が設けられていない時代だが、もしあったとしても、それに入ってはいなかっただろう。

なぜなら、彼はまだ飛行機に興味を覚えていなかったからである。

小山が飛行機、それも中島に関心をもつようになったのは、大学を卒業して理学部助手を勤めたのち、大正十四年十二月、東京中野の陸軍電信隊に一年志願兵として入隊したときだった。

蒲田にいた叔父の家へ日曜外出で遊びにゆくたびに、

「飛行機の将来を見通して海軍をやめ、飛行機づくりに打ち込んでいる中島はたいしたやつだ。

おまえも工学部機械科出身だから、彼の下で働くといいと思うが……」

といい聞かされた。叔父は中島と海軍機関学校の同期生で、機関少佐で辞めたあと工場経営をしていた。

この叔父の紹介で、彼は中島知久平に引き会わされ、除隊後の入社を約束したのである。

そして、太田の中島飛行機工場に入ったのは、昭和元年十二月二十八日であった(二十五歳)。 |

昭和12年当時の小山悌技師

フランス語が堪能であった

|

中島にとって、フランス語にたんのうな小山の存在は貴重で、ニューポール、ブレゲーといったフランス系の設計に関する翻訳を頼むとともに、設計技術を習得させた。

また彼も、思ってもみなかった新分野に、全身全霊を傾けて取り組む決心をした。

その努力が早くも開花して、九一戦の成功につながったのである。

11 「中島飛行機株式会社」と改名 top

昭和六年、つまり中鳥が陸軍九一式戦闘機をものにする期間は、彼個人にとってもいろいろと事件の多い年であった。

まず一月二十日、彼は所長の座を弟の貴与一にゆずった。

役職にとらわれずに大局的立場からフリーな助言をするためと、恩人の武藤金吉代議士病死(昭和三年四月)のあとをうけて昭和五年二月、群馬県一区から出馬し、初当選(四十六歳)して多忙になったために、この交替が行なわれたのであった。

しかし、中島飛行機製作所の所員たちは、みな知久平を「大所長」と呼んで、喜代一所長ともども慕っていた。

彼の手腕と人間性は、人びとを引き付けずにはおかなかったのである。

ついで一月二十九日、彼は中島商事会社の社長も辞し、やはり喜代一を後任にすえた。

さらに十二月一日、同族会社としての富士合名会社を設立、同十五日、中島飛行機製作所を資本金一二〇〇万円の株式会社に改め、名も「中島飛行機株式会社」とした。

役員は、取締役社長・中島喜代一、常務取締役・中島乙未平、取締役・中島門吉、玉置美之助、佐々木革次、中村祐真、浜田雄彦、監査役・栗原甚吾、佐久間一郎で、ここに中島知久平の名がないのは、政治家が営利事業にたずさわらないこと、という主義を貫いたからであった。

なお、中島とタモトを分った川西清兵衛、竜三親子は、その後、虎視たんたんと営利的飛行機製作事業を狙っていたが、ついに昭和三年十一月、資本金五〇〇万円で川西航空機会社を創立、機体だけの海軍専門工場となった。

こうした背景から、中島も対抗上、株式組織にする必要に迫られたわけである。

代議士も兼ねて忙しくなった中島だったが、立憲政友会に入党するとすぐ会計監督、群馬県支部長、東毛(とうもう)政友倶楽部の会長に次々と選ばれ、さらに六年十二月十三日、犬養内閣の商工政務次官に懇望されて就任、相当の激務となってしまった。

それで彼の活動も、飛行機面は弟の喜代一社長にほとんどまかせ、政治面を主体とすることになる。

中島飛行機の陸軍戦闘機生産における地位を不動とした九一式戦闘機以後の開発物語については、もっぱら中島という呼び方が知久平個人をさすのではなく会社全体を言うものと解釈していただきたい。 |

川西竜三:父親の川西清兵衛とともに中島と袂

をわかち、のちに川西航空機会社を設立した

|

top

**************************************** |