|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

2 戦闘機にかける中島の情熱

四式戦闘機「疾風」(昭和二十年四月一日命名)が、戦争も終わり近くなってじり貧におちいった日本に、一服の清涼剤を与えたことは前章に述べたが、その開発までにはメーカー・中島飛行機、創始者・中島知久平の戦闘機にかける情熱と努力があった。

1 海軍機関学校で固めた情熱 top

中島知久平に、飛行機に乗りたい、あるいは飛行機を作りたいという関心を持たせたのは、なんといっても、ライト兄弟(アメリカ)の人類初の動力飛行成功である。

当のアメリカでは、意外にニュース価値が乏しく、かえってヨーロッパやアジアの日本で大きく評価されたというのは皮肉であるが、いずれにせよ、そのニュースが世界的にわき上がりつつあった飛行頭熱に油を注ぎ、あるいは挫折感すら与えたことは、まぎれもない事実であった。 |

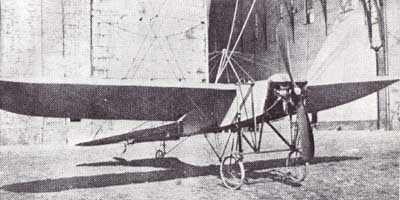

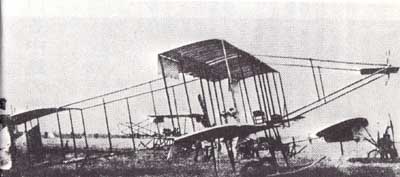

人類初の動力飛行に成功し、世界の航空界の

幕開けを告げたライト式複葉機

|

明治三十三年(一九〇〇年)、郷里の群馬県新田郡押切の家を出奔し、東京へ出て独学に励み、三十五年、ついに専検をパスした知久平は、三十六年三月陸軍士官学校の入学手続をとった。

当時の世相は反ロシア一色で、天敵撃つべしの声高かったから、彼も歩兵科の将校になって将来、ロシアを征伐し、中国で幅をきかそうと考えていたのだ。

ところが父・粂吉(くめきち)に、

「日本は四面海の島国だから、海軍の役割は重い。お前も海軍の軍人になって忠義を尽くしてもらいたい」

といわれ、海軍、それも機関学校のほうに志望を変更したのである。

試験は三十六年十月であったが、学科試験を受けた八五〇人中四〇人採用に対し、彼は二一番で見事合格した。

その頃、横須賀軍港内の楠ヶ浦にあった海軍機関学校に、第一五期生として入校式をあげたのは、十二月二十一日だったが、実にその四日前、一九〇三年十二月十七日に、ライト兄弟の初飛行が行なわれていた。

このニュースは、はじめアメリカで大きくとりあげられず、日本に伝えられたのはしばらくたってからだが、とにかく“空中飛行機械”に興味を抱いていた知久平としては、海軍機関学校に目標を変えたことをかえって喜んだ。

実用的な飛行機の研究にうち込むことができるからである。

翌三十七年二月十日、日本はロシアに対して宣戦を布告、困難な旅順攻撃のあと奉天の会戦、日本海海戦でトドメをさして勝利をにぎった。

機関学校二年生の知久平は、これでロシア征伐の夢は消え、飛行機に絞ることになったが、まだ何の準備も資料も整っていなかった。

その資料を手に入れたのは、海軍機関学校を卒業(四十年四月二十五日)して、巡洋艦「明石」「常磐」そして「石見」に乗り組んだ頃、すなわち四十一年の春で、飛行機の記事の出ているドイツの雑誌であった(なお、彼はこの年の一月、機関少尉に任官している)。

2 日増しにつのる空へのあこがれ top

「中島が、鳶(とび)や鷲(わし)について研究しているらしい」

と評判が立ったとき、分隊長をしていた岸田東次郎元海軍少将(当時大尉)は、次のように語っている。

「四十一年の春だったか、中島が毎日のように時間外外出の許可願いにくるので不審を抱き、ある時どうしてそう毎日、外出するのかと理由をたずねてみた。

すると彼は『佐世保の下士官集会所で飼っている鷲を調べているので……』と答えた。

この意外な返答に、僕はあきれるとともに、こ奴は頭がどうかしているのではないかと思ったんだが、彼は研究の弁をこう述べた。

『近着のドイツの雑誌を読んで、飛行機についての認識を深めましたので、いろいろ勉強してみる気になりました。

それで鷲の研究をしてみるのも何かの参考になるのではないかと思いましだから……』と。

さらに、『飛行機は立派な兵器になると、私は信じて疑いません。

大いなる道義を遂行するに当っては、小なる道徳を顧みなくてもよいと思います』と、力をこめていった。

僕はこの時、こりゃえらい奴だ、と思った」

事実、世界の当時の航空界は、フランスを舞台として活気を帯びていた。

フランスに招待されたライト兄弟も、四十一年八月には一時間三五分滞空し、十二月には二時間二〇分で七七マイル(約一二四キロ)飛ぶというように、大きな進歩をとげている。

四十二年四月、彼は戦艦「薩摩」乗り組みとなり、同年十月に中尉進級、そして十二月からは駆逐艦「巻雲」に移乗した。

なお、日本に臨時軍用気球研究会が造られ、気球と飛行機の研究が始まったのは、この年の七月三十一日のことである。

海軍では艦の移動の多いことは、当人の成績の優秀なことを意味する。

機関学校を三番で卒業した中島もまさにそれで、四十三年三月にはまたも「生駒」乗り組みを命じられた。

もうこの頃には、飛行機に対する彼の情熱はいよいよつのり、軍艦に積み込まれる外国の新聞や雑誌の飛行機に関する記事をことごとく読みあさっていた。

「ルイ・ブレリオ(フランス)、ドーバー海峡を初横断飛行、デーリー・メール社の懸賞金を獲得!」(一九〇九年=明治四十二年七月二十五日)「フランスで第一回国際飛行競技会開催」(同年八月)

「アンリー・ファルマン(フランス)、四時間六分二五秒で距離一一五マイル (約一八五キロ)を飛び、新記録を樹立」(同年十一月)

こんな記事を読んでいると、飛行機で大空を自由に飛び、また新式の飛行機を製作する自分を想像して、中島は、体じゅうの血がかっかと燃えあがるのを感じた。 |

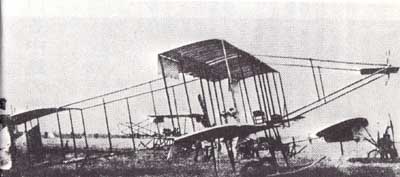

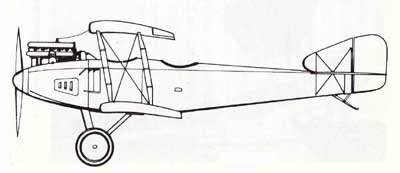

ブレリオ12単葉機

|

3 フランスの飛行界を見学 top

その彼の夢の一部が、実現されるときがやってきた。

軍艦「生駒」が、イギリスのジョージ五世の即位(同年五月六日)を記念する博覧会を、日英共同でロンドンで開催するにあたり、イギリスへ派遣されることとなったからである。

当時、日本とイギリスは同盟のよしみをもっていたので、両国の親善をはかるのが主な目的であった。

乗組員中堅の一人である中島も、博覧会を正式に訪問する委員に選ばれ、四月中旬、日本を離れスエズ回りでイギリスへ向った。

彼は艦内で飛行機の記事が載っている外国誌ばかりを読みふけっていたが、艦が地中海にはいると、上官にこう願い出た。

「博覧会訪問委員に選ばれながら勝手をいって申し分けありませんが、本艦がマルセイユに寄港しましたら私に上陸を許していただきたいのです。

フランスの飛行界を見る絶好の機会ですので……」

つまり「生駒」がマルセイユに寄港し、ロンドンへ行ってまた帰りに寄港するまでの約四〇日間、飛行機先進国であるフランス各地をみてまわっておこうというのだ。

上官はものわかりのいい人だったようで、結局、中島の申し出を黙認の形で許したのである。

彼はマルセイユからパリヘ、そしてランス、シャロン、エタンプ(注)、さらにアントアネット、ブレリオなどの飛行機会社、アンザニー発動機工場を見学した。

(注=ファルマン飛行学校があり、日本における初飛行者・徳川好敏大尉は中島中尉が同校を訪問した四ヵ月後にここで練習飛行をしている)

これは中島にとって大変な収穫で、飛行機こそわが命と信じるにいたった。

六月の中旬、マルセイユで「生駒」とおちあった中島は、七月になって無事帰国したが、十二月一日には心ならずも(?)第9艇隊(水雷艇四隻編成・佐世保)の機関長(一隻)を命じられた。

水雷艇というのは、いまでいう魚雷艇で、当時からの新兵器だったが、彼は「飛行機で魚雷攻撃をする時代が必ずくる」とそのころ予言していたので、水雷艇乗り組みはいささか場違いの感を深くしていたであろう。

ついに日本でも動力による初飛行が行なわれた。

明治四十三年(一九一〇年)十二月十九日、徳川好敏、日野熊蔵両大尉は、代々木練兵場でアンリー・ファルマン(複葉機)、グラーデ(単葉機)にそれぞれ搭乗し、短時間ながら初飛行に成功した。

中島中尉が第9艇隊乗り組みとなってから一九日後のことである。

しかし日本における飛行記録が、翌四十四年四月で時間一時間九分三〇秒、距離八〇キロ、高度二五〇メートルだったのに対し、世界では時間八時間一二分四五秒、周回距離五八四・七四五キロ、高度三一〇〇メートル、最大時速一〇九・五キロに達していたから、その差はまことに大きなものだった。 |

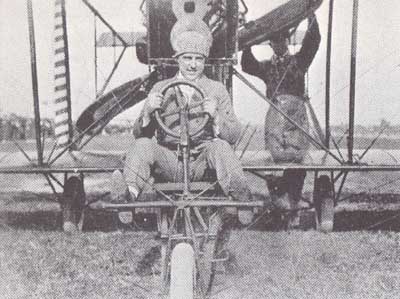

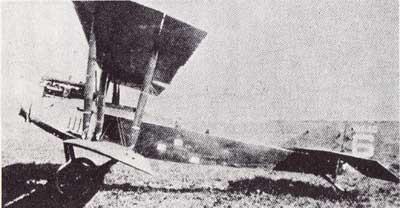

所沢飛行場のアンリー・ファルマン1910年型複葉機

日野熊蔵大尉を乗せて翼を休める、代々木練兵場のグラーデ式単葉機

|

4 アメリカに渡り飛行免状を取得 top

明治四十四年五月、彼は巡洋艦「出雲」に移乗を命ぜられるとともに、分隊長心得とされた。飛行機の研究に打ち込みたいのに、勤務が目の回るように忙しくなったのではたまらない。

彼は「海軍大学の選科学生になって飛行機の研究をしたい」と、そのころ艦政本部部員をしていた軍艦「石見」時代の分隊長・岸田東次郎機関大尉に手紙を出した。

岸田大尉も中島の才能を認めていたので、早速、上司へ取付いでくれた。

その結果、七月二十六日、海軍大学の選科学生として晴れて飛行機研究に打ち込めることになった。

さらに八月五日には、臨時軍用気球研究会の御用掛にも任ぜられ、徳永熊雄陸軍工兵少佐のもとで軟式飛行船の製作を手伝った。

これは九月に完成し、十月二十七日に初飛行したが、中島中尉はその翌日に操縦して高度四〇〇メートル、時間一時間四一分、距離三三キロを飛んで新記録をつくった。

十二月、彼は大尉に進み、翌四十五年六月三十日、海軍大学を卒業した。

その四日前、海軍航空隊の母体となった海軍航空技術研究委員会(委員長・山路一善海軍大佐、のち中将)が生まれ、中島大尉はその委員に選ばれて、飛行機への夢を実現させる軌道にのったのである。 。

これにはだれも反論できず、追及も沙汰止みとなった。

当然といえば当然過ぎることであるが、尻の穴の小さい連中はどこにでもいるものだ。

さていよいよ海軍でも、飛行機の製作をはじめることになった。彼は大正二年五月十九日、横須賀鎮守府海軍工廠造兵部部員を命じられて、田浦の造兵部で飛行機造修工場主任となった。

ちょうど第二期練習委員として和田秀穂中尉(のちの中将)ら五人が加わり、第一期とも合計九人にふえたので、ファルマン二機、カーチス二機ではどうしようもない状態となったからだ。

そこで、カーチス水上機一機をコピー急造することになり、中島が陣頭に立って着手したが、早くも七月中旬には完成して、テスト飛行もうまくいった。これが日本海軍で製作された国産機の第一号である。

大正三年一月、造兵監督官に任命された彼は、海軍がフランスの会社に発注している飛行機とエンジンの製作状況を監督するため、フランスへ出張した。

その最中、七月二十八日、セルビアの一学生によるオーストリア皇太子射殺事件が起こり、第一次大戦が始まった。

日本も参戦することになったので、予定を早め九月四日に帰国している。

陸海軍の青島攻撃とともに、飛行機も臨時に航空隊を編成して参加させることになり、海軍は水上機母艦「若宮丸」にモーリス・ファルマン一機、小型ファルマン三機を積み込んで膠州湾に進んだ。

その頃、中島は帰国したので、東京の艦政本部と田浦の飛行機工場を行ったり来たりして、ファルマン機の製作に協力するとともに、自らの設計になる新機の製作を始めた。

青島戦が終わり、大正三年も暮れようとする十二月末、彼は造兵部員にもどり飛行機工場長となって、いよいよ飛行機造りの手腕を発揮していった。

その中でも特に注目されるのは、大正五年四月に完成した複葉双発単フロートの水上機と、六月の中島式トラクター機(前年製作したものの改良型)であろう。

当時、日本には双発機などなかったので、複葉双発水上機は意欲的設計だったにもかかわらず「あぶなくて乗れない」とパイロットから尻ごみされ、ついに一度も飛行せずに終わってしまった。

また、中島式トラクター(牽引式)は成功して、海軍制式の「横廠式」の元祖となり、長いこと偵察練習用に使われた。

6 飛行機工場設立への第一歩 top

飛行機のエキスパート中島知久平に、海軍の期待するところは大きくなり、海軍技術本部会議員(四月)、横須賀海軍航空隊付(八月)を兼務させ、飛行機製作およびその発展に専心させた。

しかし彼の気持ちは、すでに海軍をやめようという方向に向っていたのである。

なぜかというと、そのころようやく飛行機の製作、新型機の開発に力を入れるようになった海軍といっても、やはり軍艦至上主義、大艦巨砲主義は海軍上層部の頭から抜けきらず、彼の意図するところとは大きく食い違っていた。

さらに、海軍部門の非能率的な書類決裁事務は、彼の目をおおうぽかりで、飛行機の製造を行なうなら制約を受けることの少ない民間でと考えるようになったからである。

つまり、大志を抱く中島は、単なる一海軍士官として海軍航空に留まるより、大局的立場から一国民として民間の飛行機工場を経営し、優秀機を生産するほうが、より意義ある生涯だと思ったわけだ。

もちろん、そのようなことは、だれにも漏らしたりはしなかったが……。

ところが困ったことに、海軍では機関学校の優等生を機関中尉まで昇進させ、病気以外の理由で途中退役を認めないという伝統があり、容易に身をひくことができないのだった。

そこで彼は、横須賀航空隊司令・山内大佐はじめ友人にまで退役工作をしてみたがうまくいかず、ついに赤穂浪士の大石良雄の故知にならって放蕩生活を始めてみた。

「中島(三十三歳)の家に商売女のような女がいるぞ。シャミ(三味線)の音がいつも聞こえてくる」

「追浜の漁師の娘といい仲になっているそうじゃないか」

「本牧のチャブ屋(小料理店)で夜ごと酒を飲んでるが……」

など悪評が立ったものの、ハレンチなことをおかしてもいないので懲戒免職にはならない。

そうこうしているうちに大正六年三月となり、もう一刻の猶予もならないと、彼は病気静養を理由に長期欠勤届けを出して、郷里の群馬県押切に帰った。

横須賀海軍工廠造機部は若手技師、栗原甚吾らを飛行機工場設立の暁には、手際よく送り込む手筈を整え、元大阪朝日新聞の飛行記者小山荘一郎(黒天風と号す)に資本家、石川茂兵衛(神戸肥料問屋)を頼むなど、いろいろ設立工作を始めたのである。

長期欠勤届けが出されてから約ひと月、五月になっても追浜の航空隊、田浦の造兵部へ顔を出さない中島に、海軍はどうも怪しいと睨んで憲兵を尾行させた。

「郷里に飛行機工場を作る準備をしている」

という報告で、海軍省ではそれを妨害してやろうという動きが出始めた。

そうなっては元も子もないので、彼は真に頼れる先輩、岸田機関少佐にすべてをうち明けて相談した。

じっと聞いていた岸田少佐は、

「それほどまでに決意が固く、飛行機報国を念じているのなら、綺麗に辞められるよう努力してみる」

と約束してくれた。

それが決して、単なる安請け合いでないことは、岸田が当時の海軍次官・鈴木貫太郎大佐と懇意(ともに千葉県人)で、中島の件を頼みこめる立場にあったという一事で察しがつこう。

鈴木貫太郎すなわちのちの海軍大将、連合艦隊司令長官、軍令部総長、枢密顧問官、同議長であり、終戦時においては総理大臣であったのだから……。

結局、岸田は中島を鈴木に引きあわせる労をとり、傷のつかない方法で中島を待命(六月一日付)とし、予備役編入(十二月一日付)とすることに成功したのである。

7 中島知久平“宣誓の辞” top

待命により自由の身となった中島だが、直ちにことを行なうのは、はばかられた。

そこでひそかな旗揚げを始め、まず郷里・押切から南へ下った利根川べりの草原を飛行場とするため買収を始めた。

そして事務所としては、やはり押切の西方二キロにある養蚕小屋を借り受けたが、これはあくまでも待命中の仮事務所だった。

彼の二番目の弟門吉は、早くも兄のもとへ馳せ参じ、経理を担当していた。

中島がまだ在職中、勧誘しておいた技師、工手たちは、大正六年末までに五人集まってきた。

奥井、栗原、佐久間、佐々木、石川で、中島は彼らを軸に中島式一型陸上機の設計にとりかかったのである。

十二月一日の予備役編入と同時に、かねてから用意しておいた挨拶状を各方面に送ったのだが、それは退職の辞であるとともに宣誓の辞でもある見事なものだった。

〈前略〉

惟(おも)うに外敵に対し、皇国安定の途は富力を傾注し得ざる新兵器を基礎とする戦策発見の一つあるのみ。

而(しか)して現代に於て此の理想に副(そ)う所のものは実に飛行機にして、之が発展によりては能く現行戦策を根底より覆し、小資をもって国家を泰山の安きに置くことを得べし。

夫(そ)れ金剛級戦艦一隻の費を以てせば、優に三千の飛行機を製作し得べく、一艦隊の費を以てせば能く数万台を得べし。

〈中略〉

即ち飛行機に集注し得る資力には大ならざる限度あり、この点に於て国防上の強弱には貧富の差なきを得べし。

而して三千の飛行機は特殊兵器「魚雷」を携行することにより其の力遙かに金剛に優れり。

〈中略〉

実に飛行機は完備せる工場に於てせば計画製造まで一ヵ月の日子を以て完成するを得。

故に民営を以て行う時は一ヵ年に十二回の改革を行い得るも、官営にては正式に言えば僅かに一回のみ。

故に官営の進歩は民営の十二分の一たるの理なり。

欧米の先進諸国が飛行機製作を官営兵器廠にて行わず、専(もっぱ)ら民営に委ねおるの事実は一つに此の理に存す。

かく帝国の飛行機工業は今や官営を以て欧米先進の民営に対す。既に根本に於て大なる間隔あり。

今にして民営を企立し、之が根因を改めずんば、ついに国家の運命を如何にかせん。

〈中略〉

今や、海軍を退くに当り、多年の厚誼(こうぎ)を懐ひ、胸中感慨禁じ難きものあり。

然しながら目標は一貫国防の安成にありて、野に下ると雖も官に在ると真の意義に於て何等変る所なし。

吾人が国家のための最善の努力を振い、諸兄の友情恩誼に応え得るの日は寧(むし)ろ今日以降にあり。

ここに更めて従前の如く厚き指導誘掖を賜らんことを希(ねが)い、併せて満腔の敬意を表す。 |

それと同時に進めていた太田町の旧博物館借入れもうまくゆき、十二月二十一日、仮事務所を移転させて「飛行機研究所」の看板を掲げた。

後年の「中島飛行機株式会社」のスタートであった。

9 あい次ぐ失敗を乗り越えて top

こうして資本のメドがついたので、中島は一型機の製作を急ピッチで進め、同年七月末に完成させた。

テスト飛行には、つい四ヵ月足らず前(四月一日)、東京(所沢)〜大阪(城東練兵場)間飛行に活躍した佐藤要蔵が当たり、八月一日、尾島飛行場を離陸した。

ところが浮き上がった途端に落ちて、機体をこわしてしまった。

これまでプッシャー式(プロペラが推進式についている型)ばかりに乗り、八〇馬力以上の機体を操縦したことのない佐藤が、いきなりホールスコット一二〇馬力のトラクター式(牽引式プロペラ)に乗ったものだから、勝手が違って操縦ミスをしたといわれている。

10 川西派との対決と訣別 top

いずれにしても大正八年は、中島にとって多忙な年であったが、結末においで提携者の川西と手を切り、再び中島独自で進む態勢をとることになった。

つまり中島が、飛行機産業を長い目で見、よい飛行機を造るために金をつぎこめば必ず元がとれるという方針だったのに対し、川西は打算的に考え、少ない資本で多くの利をとろうというやり方を押したので、意見が完全に衝突してしまったのだ。

その最も大きなトラブルの一つは、中島がアメリカから当時の強馬力エンジン、ホールスコット二五〇馬力を一〇〇基輸入しようとしたのを川西清兵衛が知り、

「そんな馬鹿な買い方があるか、当座に必要な数だけをそろえればよい。注文を破棄してしまえ」

と、怒鳴った。

ところが中島は、それを無視して輸入してしまったので、川西は中島を所長の座から引きずりおろして技術長に格下げしようとした。

これを中島は拒否すると、川西は勝手に解雇通知を出したのである。

こうなっては中島も、川西と手を切るべく工作しなくてはならない。

郷土の先輩、武藤金吉代議士に融資の斡旋をたのみ、また井上少将にも協力をたのんで対決した。

この間、工員も中島派と川西派に分れてなぐり合いに発展しかねない情勢となったが、中島が川西の出した条件――陸軍に納入した飛行機の代金を川西に渡し、工場を一〇万円(現在の一億円近く)で買い取ること――をのんで、十一月に約束を果たし、見事川西派を退陣させたのであった。

かなりの打撃ではあったが、井上少将という陸軍航空の大ボスがついている限り、中島は心強い。

十二月二十六日、看板をもとの「中島飛行機製作所」に戻し、所長の座に帰って五型の製作を続けたのである。

top

**************************************** |