|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

1 真珠湾攻撃

1 参戦前夜の日本

2 真珠湾攻撃

3 はげしい日本の進撃

4 イギリスの二巨艦撃沈さる

5 ひろがりゆく戦線

1 参戦前夜の日本 top

一九四一年(昭和十六年)十二月一日、東京では、天皇の御前会議で、アメリカと戦争することが決定された。

このとき、天皇は、一言も発しなかった。

日本は、いよいよ、我々を敵にまわして戦うはらをきめたのである。

十二月二日、私(チャーチル)は、いくつかの暗号電報を受取った。

日本は、十一月二十五日、ハワイの真珠湾を攻撃するため、ひそかに、海軍の空軍兵力全部をつんで出発していた。

彼らは、太平洋の波をけって、声ひとつたてずに北にむかっていた。

このとき私は、わが外務大臣に、もしアメリカが日本にたいして宣戦するようなら、我々も一時間以内に、日本にたいして宣戦するといった。 |

真珠湾めざし、空母上にならぷ日本海軍攻撃機

|

|

太平洋をすすむ日本主力艦隊

|

真珠湾にむかってとびたつ日本海軍攻撃機

|

このとき一方では、イギリスの情報と空中偵察から「日本は、タイを攻撃しようとしている。その攻撃は、タイ領で、マレー半島じゅうでいちばん狭いクラ地峡の重要地点を占領するつもりであるらしい。」と、知らせてきた。

我々は、これをすぐにアメリカに知らせた。

十二月六日、三十五隻の輸送船、八隻の巡洋艦、二十隻の駆逐艦の日本の艦船隊が、インドシナからタイ湾をこえていることが、ロンドンにも、ワシントンにも知らされた。

日本は長い間、中国に侵入し、征服して苦しめてきたが今また南方諸国を占領し、アメリカに攻撃をくわえようとしているのだった。

日本は、ドイツ、イタリアと三国同盟をむすんで、我々を相手に、決戦しようとしてきたのである。

このようなことをすれば、日本は、かならずほろびるだろうと、私は思った。

私は、日本のことを考えてみた。私は、古い日本も、新しい日本も、研究したことはない。

私が日本を知っだのは、新聞や本、それから、イギリスの政府にくる書類などをとおしてだった。

その日本――伝説に富んだ、長い歴史をもつ東洋の小さな島国日本――それが、最もおそろしい冒険にとびこむときが、ついにきたのだ。

その昔、日本の将軍秀吉が中国(当時、明(みん)といった)を征伐する戦争にのりだし、多数のサムライ兵士を船に乗せて、朝鮮に攻め入ったのは一五九二年であったが、このとき以来、このような大戦争をやったことはなかった。

古い伝統と習慣が、何世紀にも渡って、アジアのこの小さな島国の国民を支配してきた。

神秘と武勇と礼儀と愛国心が、この忍耐づよいアジア民族を支配してきたのであった。

この国のことは、ヨーロッパでは一三〇〇年ごろ、初めてイタリアのベニスの旅行家、マルコ・ポーロによって知らされた。

日本国民の宗教は、仏教であったが、その後キリスト教がヨーロッパから入った。

しかし、キリスト教が国に害があるといって、二十四年のあいだに二十五万人の信徒をころし、一六三八年ごろになって、これが一段落したが、その後日本は、全く外国との交際をやめてしまった。

日本はアジアの小さな島国にとじこもり、日本の芸術と文化と信仰だけの生活をし、外国の学問も機械も全く知らなかった。

しかし外国では、蒸気機関が発明され、大きな汽船が大洋をはしるようになり、約百年まえに外国の汽船や軍艦が大洋を渡ってきて、厳重に閉ざされていた日本の門をたたいた。

一八五三年に、アメリカのペルリ提督が、艦隊をひきいて日本にきて、アメリカと交際したり、取引をしたりすることにしたが、それからぞくぞくと、ほかの国の軍艦や汽船も日本をたずねた。

日本が西洋の文明を知ったのは、やっとこの頃である。

いったん、外国の文明をとりいれると、日本は、めざましく発展した。

中国は、たちまち追いこされたうえ、戦争(日清戦争、一八九四〜五年)に負けた。

一九〇五年にはロシアが、日本海や満州で日本軍にたたかれてやぶれた(日露戦争、一九〇四〜五年)。

世界は、これをみておどろいてしまった。日露戦争のときは、我々イギリスは、日本の味方だった。

こうして日本は、世界の大国の仲間いりをした。

日本陸軍の階級制は、サムライの伝統をうけついでいた。

この古い伝統こそ、日本陸軍の上層と下層に、武名のためにはよろこんで死ぬという精神を教えこんだのだった。

日本は近代的な武力をととのえ、勇気ある兵士たちが、武器をわたされたとき、しだいにアジアの王者となり、あるいは、世界を征服するために、アジア民族を指導しようと考えるようになった。

日本の陸軍はドイツの教官に訓練され、海軍はイギリス人に訓練された。

陸軍の将校はほとんど外国にでかけるということがなく、海軍の軍人は軍艦で外国の港を訪問することがあったので、海軍のほうが、外国の事情にあかるかった。

陸軍のほうは、世界でいちばん強いと思っていたが、海軍のほうは、英米の海軍と戦うことはあぶないと感じていた。

第二次世界大戦が勃発(ぼっぱつ)してからもしばらく、陸軍の力と野心をおさえていたのは、海軍であった。

しかし、日本の総理大臣、東条英機陸軍大将の一派は、ついに、英米を相手に戦争をする決心をかためたのである。

彼らは、ひと息に敵をせめたて、短い間にやっつけようとした。

2 真珠湾攻撃 top

|

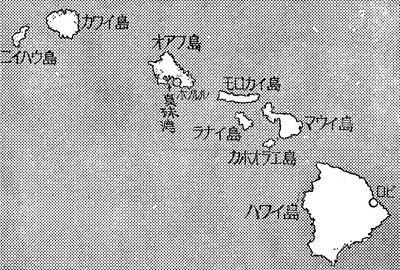

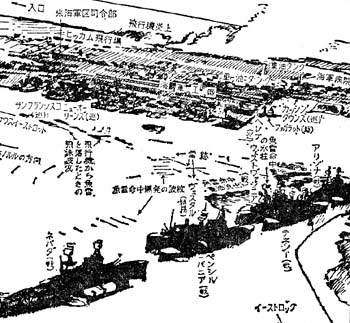

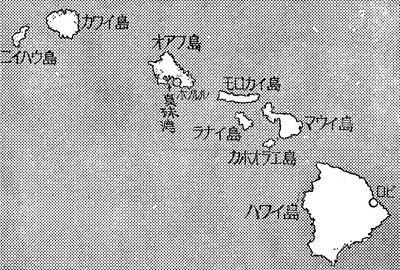

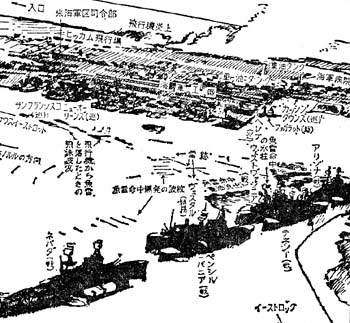

真珠湾付近

|

荒波をけたててすすむ日本の航空母艦から攻撃機が進発する

|

一九四一年十二月七日、日曜日の晩であった。

私は、二人のアメリカ人、アメリカ大使のワイナント氏とアペレル・ハリマン氏と、テーブルを囲んでいた。

九時のニュースが始ってまもなく、私は小さなラジオ・セットのスィッチをいれた。

ロシア戦線とアフリカ戦線で戦っているイギリス軍についてのいくつかの報道があり、最後に、日本軍がハワイの真珠湾(パール・ハーバー)に集結していたアメリカの艦隊を、突然攻撃したこと、また、オランダ領東インドでも、イギリスの軍艦が、日本軍に攻撃されたことが放送された。

ワイナント・アメリカ大使とアペレル・ハリマン氏は、これはただごとでないといっておどろいた。

我々はつかれていたが、そのまま、その後のニュースをまった。

そこへ、この事件をきいていた召使頭のソーヤーズが、へやに入ってきて

「大変でございます。私どもも、外でききました。日本は、アメリカを攻撃しました。」といった。

しばらく沈黙がつづいた。

私は十一月十一日のロンドン市長公邸の昼食会で、もし日本がアメリカを攻撃したら、イギリスは『一時間内に』日本に宣戦するであろうといった。

私は立ちあがると、広間をぬけて事務室にいった。みんなが、いつものように仕事をしていた。

私は、アメリカ大統領を電話によびだしてくれといった。

私のあとがら、アメリカ大使もついてきていた。

二分か三分すると、ルーズベルト大統領が電話にでた。

「大統領閣下、日本は、どうしたというのですか。」

「事件は本当です。日本は、パール・ハーバーを攻撃しました。

これで我々は、手をにぎって戦わなければなりません。」

「これではっきりしました。ご健闘をいのります。」

それから、我々は、広間にひきかえして、この世界的大事件を真剣に考えることにした。

この事件は、ぐっと息がつまるほどの大事件だった。

二人のアメリカの友人は、おちついていた。

彼らは、アメリカが日本と戦争に入ったことを、悲しみもなげきもしなかった。

彼らはむしろ、長い間の苦しみから救われたようにホッとした顔だったが、その顔には強い決心の色がうかんでいた。

私は下院議長や国会のおもだった人々を電話でよびだし、すぐ翌日、国会を召集することを、事務当局に命じた。 |

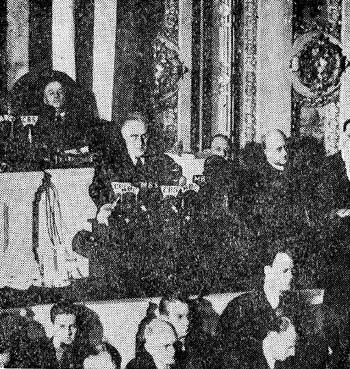

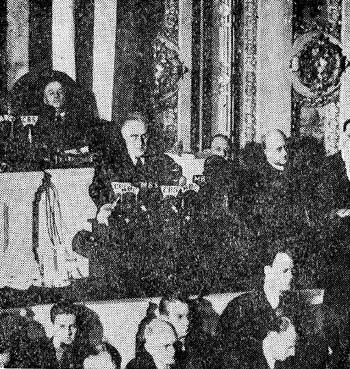

議会に宣戦布告を要請するルーズベルト大統領

|

私は外務省に電話して、すぐに、日本に宣戦布告する準備を命じた。

それから私は、フランス大統領と中国の蒋介石総統に電報をうった。

電文は――「イギリスとアメリカは、日本に攻撃されました。いまこそ、我々は、共同の敵と戦うことになりました。一九四一年十二月八日。」――

戦争は、どんなにながぴくか、どうなるか、私にも、だれにもわがらなかった。

私には、そんなことはどうでもよかった。しかし、大英帝国と英連邦は、生きのびるであろう。

いかにうちのめされ、いかにズタズタにされようとも、我々は勝利者として生きのびなければならない。

名誉あるイギリスの歴史は、けっしておわらぬであろう。

ヒトラーの運命もムソリーニの運命も、きまった。

日本もほろびなければならない。

我々は今、ソ連とも手をたずさえている。

アメリカの力は、敵の力の二倍も三倍もあるのだ。

我々が、力をあわせて戦えば、世界じゅうのどこの国をも、うちやぶることができるはずである。

戦時内閣は、ただちに、日本に宣戦することをみとめた。

私は、ルーズベルト大統領に会いにいく決心をした。

イーデン外務大臣は、ソ連と打ち合せるため、モスクワに出発した。

私はロンドンにいる日本の大使に、つぎのような手紙をとどけた。 (十二月八日)

日本国大使閣下 ウィンストン・チャーチル

十二月七日夜、日本軍が宣戦もせずにマレー半島に上陸し、シンガポールと香港を爆撃したことを、イギリス政府は知りました。

これにたいし、東京にあるイギリス大使は、日本政府にたいし、我々は戦争に入ったことを通知するよう命じました。 |

午後三時からひらかれた国会で、私は、つぎのような演説をした。

敵は、大胆にも、我々を攻撃しました。

この戦争は、長くつづくかもしれませんが、我々は、わが戦争目的が正しいことと、我々の実力と強い決心とが、勝利を得るまでこの戦争を支えてくれると信じます。

我々の側には、地球上の人口の、少なくとも、五分の四がついています。

我々の将来には、明るく輝く光があるでしょう。 |

3 激しい日本の進撃 top

|

日本海軍航空隊に急襲される真珠湾アメリカ艦隊(右図参照)

|

左の写真の説明図

|

真珠湾にたいする日本軍の奇襲計画は、日本海軍の連合艦隊司令長官、山本五十六大将からうまれたものであった。

日本はまだ宣戦布告もしないうちに着々と計画をすすめ、十一月二十二日に、六隻の空母の攻撃部隊は、戦艦と巡洋艦の護衛部隊とともに、太平洋の北の千島列島の停泊地に集結した。

すでに攻撃の日は、十二月七日(アメリカの暦)の日曜日ときめられており、十一月二十六日に、攻撃部隊は南雲堤督にひきいられて出発した。

北太平洋の霧と強風のなかを、ハワイよりはるか北の線に沿って、ひそかにすすんだ。

そして運命の日の夜明けまえ、真珠湾の北四四〇キロの位置から、攻撃機がいっせいに、空母の甲板をとびたった。

三百六十の爆撃機は、戦闘機の群れにまもられながら、未明の大空をおおって、ハワイめがけてつきすすんだ。

午前七時五十五分、真珠湾の上空にさっとうした攻撃機から、第一弾がたばこまれた。

港内には、九十四隻のアメリカ海軍の艦艇がいたが、そのうちの太平洋艦隊の戦艦八隻が、第一目標であった。

日本攻撃隻の活躍はめざましかった。

魚雷を投じ、急降下爆撃をくわえ、港を火と煙につつみ、艦隊をふんさいし、午前十時には、敵は引上げた。

戦艦「アリゾナ」は爆破、「オクラホマ」は転覆、「ウェスド・バーシニア」と「カリフォルニア」は沈没、そして、他の多くの艦艇は、さんざんたたきのめされた。

二千名以上のアメリカ人は、生命を失い、さらに、二千名ちかくが傷をうけた。

|

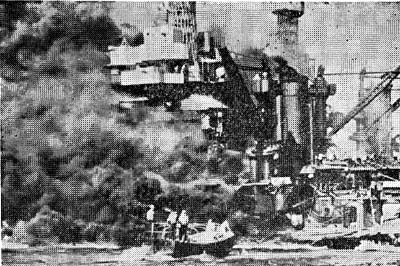

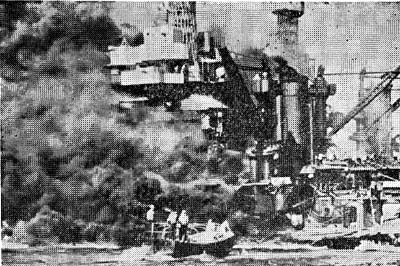

雷撃で燃えあがる「ウェスト・バージニア」

|

この頃、南方においても、アメリカの不幸はつづいた。

マッカーサ上元帥が司令官であったフィリピンでは、真珠湾攻撃のまえの十一月二十日に、すでに日本とアメリカのあいだが危険な空気につつまれているという情報をうけていた。

ここには、米国アジア艦隊司令官ハート提督がいて、当時、この方面のイギリス、オランダ海軍当局と連絡をとって作戦計画をたてていた。

ハート提督がもっていたのは、十二隻の古い駆逐艦と補助艦艇のほかに、ただ一隻の重巡洋艦と二隻の軽巡洋艦だけだった。そしていちばん頼りにしているのは、二十八隻の潜水艦だった。

十二月八日午前三時、ハート提督は、真珠湾が、日本軍に攻撃されたことを、無線電信で知った。

彼はただちに、各部隊に戦争が勃発したことを知らせた。

やがて夜明けになると、日本の急降下爆撃機がドッとおしよせて攻撃し、これにつづいて幾日か、空中攻撃はますます大きくつづけられた。

十日には、カビテの海軍基地は燃えあがる火で完全に破壊され、一方ではこの日、日本軍の最初の上陸がルソン島北部に行われた。

日本軍の攻撃は息つくひまもないいきおいで行われ、米空軍部隊の大部分は空中戦によって、または地上の戦闘で破壊され、生残った部隊は、やっとのおもいでオーストラリアのポート・ダーウィンヘにげのびた。

ハート提督の艦艇は、南へチリジリバラバラになってにげた。そして潜水艦だけが、敵と戦うためにあとに残った。

十二月二十一日には、日本軍の大部隊がリンガエン湾に上陸し、マニラは危険にさらされた。

この頃ヨーロッパのほうは、どうであったろうか。

ベルリンの日本大使の、本国政府への急報は――

「真珠湾攻撃の翌日の一時、私は、外務大臣リッベントロップを訪問して、日本はドイツとイタリアに、ただちにアメリカに、正式に宣戦をしてもらいたいと告げた。

このときヒトラーは、前線の大本営にいるから、すぐに連絡すると、リッベントロップは答えた。」

日本の真珠湾攻撃には、さすがにヒトラーも、その幕僚たちも、びっくりした。

しかし、十二月八日の朝、彼は全ドイツ海軍に、アメリカの艦船をみつけしだい攻撃すべしとの命令を発した。

それから三日後に、ドイツはアメリカに宣戦布告した。 |

マニラ付近の地図

爆撃されるフィリピンのクラークフィールド飛行場

|

4 イギリスの二巨艦撃沈さる

top

十二月九日夜十時、私は、海軍の状況をしらべるために、内閣の戦争指導室で会議をひらいた。

十二人ばかりあつまったが、ほとんど海軍省の人たちだった。

我々は、対日戦の研究にとりかかった。

大西洋以外の海では、我々は今や。自信がなかった。

オーストラリア、ニュージーランド、それから、この方面の島は全部、日本軍の攻撃にさらされていた。

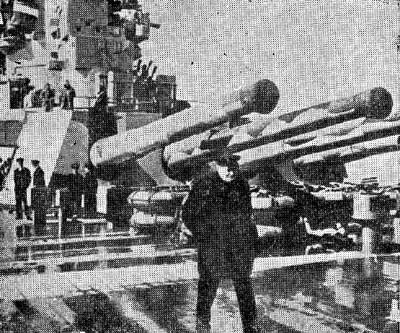

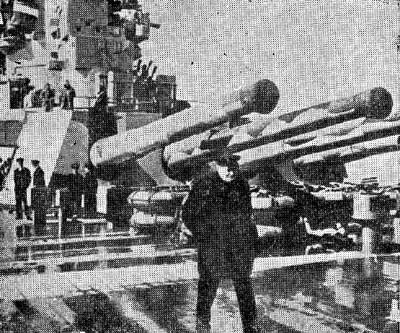

いま、我々にとってただひとつのカギともいうべき武器は、「プリンス・オブ・ウェールズ」と「レパルス」が、シンガポールについていたことだった。

この両艦は、最高の性能をもつ主力艦であり、日本もこの二巨艦のゆくえをしらべていた。

我々はこの両艦をどのようにつかうべきかを相談したが、夜がふけていたので、翌日最後の決定をすることにして、この夜は寝た。

それから二時間もたたないうちに、両艦は、日本軍のために、海底深くしずめられていた。

このイギリスが世界にほこる「プリンス・オブ・ウェールズ」「レパルス」が、どのような最後をとげたかを語らなければならない。

両艦は、十二月二日にシンガポールについていた。

トム・フィリップス提督は、マッカーサー元帥とハート提督と協議するために、空路マニラについた。

ハート提督は、四隻の米国駆逐艦を、フィリップスの指揮下にいれることをみとめた。

当時、両提督とも、シンガポールもマニラも、艦隊の基地としては適当でないと考えていた。 |

「プリンス・オブ・ウェールズ」甲板上のチャーチル首相(1940年)

|

翌日、日本の大遠征軍がタイ湾にはいったというニュースがもたらされた。

いよいよ、決定的事件がせまっていることが、明らかであった。

フィリップスは、七日の朝、シンガポールに帰った。

八日夜になると、日本軍がコタバルに上陸したこと、つづいてシンゴラ付近とバタニにも、他の部隊が上陸中だという報告がきた。

マレーにたいする侵入が始っていたのである。

フィリップス提督は、敵を上陸中に攻撃すべきであると判断した。

そして、「プリンス・オブ・ウェールズ」と「レパルス」、駆逐艦「エレクトラ」「エキスプレス」「バンパイア」「テネドス」をひきいて、八日午後五時三十五分出発した。

出発したのちに、提督は、南インドシナに日本の大爆撃機隊がいるという報告をうけた。

南海の空は、ひくい雲におおわれ、スコールがひんぱんにやってきたので、空軍の活動には不利だった。

そこでフィリップスは、この機会をとらえて前進した。

九日の夜には、空が晴れた。

まもなく彼は、敵の飛行機につけられていることに気がついた。

このため、今は上陸中の日本軍を攻撃するのぞみがなくなり、かえって、翌朝、シンゴラ付近で、猛烈な空襲をうけることを覚悟しなければならなかった。

そこでフィリップスは、はじめの計画をすてて、辺りがくらくなると、方向をかえて帰途についた。

このとき夜半ごろ、コタバルの南方二四〇キロあまりのクァンタンにも、敵が上陸中との報告をうけた。

フィリップスはここで、艦隊の方向をクァンタンにむけた。

この頃、日本の一潜水艦が、わが艦隊の方向をみとめていた。

サイゴン付近を基地とした日本の第二十二航空部隊は、シンガポール攻撃のために爆弾をつみっつあったが、彼らはただちに爆弾を魚雷にかえ、イギリス艦隊を夜襲することに決定した。

しかし彼らは、なにも発見できずに基地に帰ったが、十日の夜明けまえに今一隻の日本の潜水艦が、イギリス艦隊が南にむかってすすんでいると報告した。

午前六時、九機の日本索敵隊が進発し、一時間後には八十四機の爆撃機と雷撃機が九機くらいの編隊となって、あいついで打寄せる波のように進発した。

クァンクンに敵が上陸中との知らせは、間違いであった。

しかし、間違っているとの知らせがなかったので、夜が明けてから、駆逐艦「エキスプレス」がクァンタンの港まですすんで、敵の影もないことを確かめた。

それまで、艦隊は、まっていた。

それから再び、南にむかってすすんだが、このあいだに、かなり時間をむだにした。

そしてこれが、イギリス艦隊にとって不運をもたらした。

日本の航空部隊はシンガポールの上空までいったが、イギリスの艦隊が出港したあとで何も発見できなかったので、北寄りに針路をとって基地に帰りつつあった。

このとき、偶然にも、イギリス艦隊が南下中なのをみつけたのである。

午前十時二十分、「プリンス・オプ・ウェールズ」は、あとをつけてくる日本の一機をみとめた。

すると、十一時をすぎてまもなく、爆撃隊の第一波があらわれた。

敵は、繰返し波状攻撃をかけてきた。

第一波の攻撃で、「レパルス」は、爆弾を一つうけて火災をおこした。

しかしそれも、まもなく消しとめられ、速力はおちなかった。 |

洋上をいく日本海軍攻撃機

|

第二波の攻撃がきた。

「プリンス・オブ・ウェールズ」は、二個の魚雷にアッという間にうたれ非常な損害をうけ、艦内には海水がなだれこんだ。

左舷のスクリューが、両方とも動かなくなった。

数分ののち、さらに攻撃の一波が、「レパルス」におそいかかった。

このときも、「レパルス」は、あやうく損害をのがれた。

「敵航空機爆撃中」という非常信号が、シンガポールにおくられた。

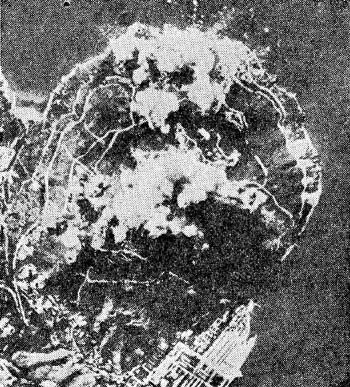

午後零時二十二分、もう一波の攻撃が、両主力艦にとって致命的となった。

「レパルス」は、中央部に命中弾をうけ、なおつぎの攻撃で、一発の魚雷が同艦の操舵機をふんさいした。

それから、つづけて三つの魚雷が命中した。

テナント艦長は、いよいよ艦の運命かさだまったことを知った。

彼は、全員に甲板に集合するように命じた。

このとっさの処置が、多くの人命を救ったのであった。

午後零時三十三分、「レパルス」は転覆して、海中深くしずんだ。

「プリンス・オブ・ウェールズ」は午後零時二十三分ごろ、さらに二発の魚雷を、それからまもなくもう一発の魚雷をうけた。

いまは速力がおち、フラフラの状態であったが、さらに一弾をうけると同艦も転覆して、午後一時二十分に巨体を海底深く沈めた。

約三千名の将兵のうち二千名を、駆逐艦がたすけた。

司令長官サー・トム・フィリップスと旗艦艦長ジョン・リーチは、艦と運命をともにした。 |

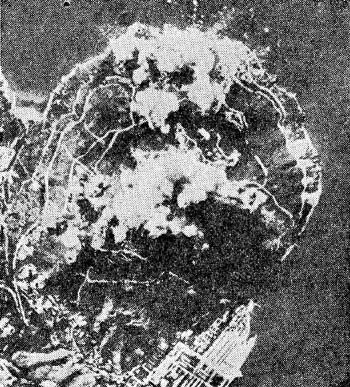

「レパルス」(上)と「プリンス・オブ・ウェールズ」の最後

|

十日、私は軍令部長からの電話報告をうけた。

彼の声はこみあげてくる悲しみをこらえているようだった。

「総理、『プリンス・オブ・ウェールズ』と『レパルス』は、日本航空部隊の攻撃でしずめられました。

司令長官も戦死しました。」

「間違いありませんかね。」

「間違いありません。」

私は受話器をおいた。戦争の全期間をつうじて、私はこれ以上のショックをうけたことがなかった。

私は寝台の上で身もだえした。もう太平洋は日本のものになった。

5 ひろがりゆく戦線 top

私が十四日にアメリカに出発する準備が、このとき、ひそかにすすめられていた。

出発までの九十六時間は、非常にいそがしかった。

私は十二日に、下院にたいして、新情勢をくわしく報告しなければならなかった。

私は日本のために、これから非常な打撃をうけようとしていることを、すこしもかくさなかった。

しかし世界の五分の四は、我々の側にたって戦っており、最後の勝利はたしかであった。

私は手っとりばやい勝利を約束することは、すべてさけて、事実だけを冷静に語ることにした。

私はつぎのように演説した。

私は今、太平洋の情勢について、どのような処置をとってよいか今すぐには、わかりません。

我々は、これから、さらに困難なことにあうこともありましょう。

しかし、我々は、アメリカおよびオランダとの協力によって、元気いっぱいで自分自身をまもることでありましょう。

英米の海軍力は、敵三国(日本・ドイツ・イタリア)の合同海軍力にくらべて、はるかにまさっています。

しかし、ハワイとマレーにおける重大な損害は、けっして忘れていません。

我々は、まことに苦しい時期をおくらなければならないのであります。

国民は、あらたに、決心をかためなければならないでしょう。

今はわがイギリス帝国のみならず、アメリカも、その生存のために戦っております。

ロンアも、生存のために戦いつつあります。中国も、生存のために戦いつつあります。

この四つの偉大な国民のうしろには、敵の残酷な占領に苦しんでいる、諸国全部の精神と希望が、かけられているのであります。 |

|

香港を目前にする日本軍

|

日本軍の爆撃をうける香港

|

こうしている間にも、各戦場では、戦闘が進行していた。

日本軍の強力な力のまえにたたされた香港の運命は明らかである。

しかし、イギリス軍の抵抗は立派だった。

香港は、ほとんど真珠湾と同時に、日本軍に攻撃された。

モルトビー陸軍少将の指揮する守備隊は、はじめから、日本の大軍のまえにたたされた。

日本軍は、三個師団の兵力であったが、我々は、それにたいしてわずかに六個大隊、このうち二個大隊はカナダ兵だった。

このほかには、ひとにぎりばかりの機動砲兵隊、二千名の民間人の義勇防衛隊。

それに、海岸砲と高射砲があった。しかし包囲の期間中、日本軍は絶対の制空権をもっていた。

十二月十二日、私は、香港総督と防衛にたつ市民に、つぎのような激励の言葉をおくった。

諸氏が、勇気をもって香港の港と要塞を防衛するありさまを、我々は、日一日、刻一刻とみまもっている。

諸氏は、アジアとヨーロッパのかけ橋をまもっているのである。

野蛮な敵の攻撃にたいする香港の防衛戦は、わがイギリスの歴史のうえに、輝かしい一ページをかざるであろうことを、我々は確信する。

我々の気持は、苦境にたつ諸氏とともにある。

諸氏の抵抗の一日一日は、我々に、最後の勝利を、それだけちかづけるであろう。 |

敵は、わが陣地を砲撃し爆撃した。

十二月十八日夜、彼らはついに最初の上陸を実行し、それにつづいて増援部隊はどしどし進入した。

防衛軍は、ますます強化される攻撃のために、一歩 一歩おしかえされ、死傷者はあいついででた。

しかし、増援の望みも、救助の望みも全くなかった。

しかし、彼らは戦いつづけた。

さらに、十二月二十一日、私は香港総督につぎのような激励の電報をうった。

首相より香港総督へ

日本軍の香港上陸の報に接して、我々は、深く憂慮している。

しかし、降服という考えをもつべきではない。

島のどの部分でも、抵抗をつづげなければならない。

敵に、できるだけ多くの損害をあたえなければならない。

陣地による戦闘、または、必要とあらば、家にたてこもっても、戦闘をつづけなければならない。

貴官が抵抗をつづける一日一日は、全世界の同盟側の立場を助けることになり、貴官と部下の戦士は、永遠の名誉を勝ち得るであろう。 |

私の命令は、完全にまもにれた。

カナダ部隊の准将ローソンは、司令部が破壊されると、陣地の外にでて戦った。

そして、彼は、壮烈な戦死をとげた。守備隊は、一週間の間もち答えた。

いやしくも武器をとり得る者は、死にものぐるいの抵抗をつづけた。民間イギリス人の奮戦も、ものすごかった。

香港島のイギリス人は、軍も、官も、民も、総督サー・マークーヤングのもとで立派に戦い、『永遠の栄誉』を勝ち得た。

他の一連の不幸も、マレーをおそっていた。

十二月八日の日本軍の半島上陸について、わが飛行場は猛烈な攻撃をうけわが空軍部隊はカタワになり、半島北部の飛行場はほとんど破壊された。

また、歩兵一個旅団が、五〇キロに渡って海岸をまもっていたコタバルでは、日本軍はわが陸空からの大損害をうけながらも、一個師団の大部分を上陸させることに成功した。

激しい三日間の戦闘がつづけられたが、優勢な敵のために大損害をうけた防衛旅団は、南に退却するように命令された。

おなじ十二月八日に、さらに日本軍は、コタバルの北パタニとシンゴラにも上陸した。

勇敢なオランダの潜水艦は、数隻の日本輸送船を沈めた。

十二月十二日、敵は、最も優秀な一師団をもって、アロルスターの北で、第十一インド師団を撃破して大損害をあたえた。

十二月十七日、敵はピナンに侵入し、小舟艇は全部彼らにうばわれた。

月のおわりごろになると、わが軍は敵と激戦をつづけながらも、最初の陣地から二四〇キロの、イポー付近で戦っていたが、日本軍は近衛師団をいれて、少なくとも三つの師団をマレー半島に上陸させていた。

空においても敵はおおいに我々を追いつめ、手にいれた飛行場は、たちまち日本空軍の基地となり、我々の損害は、いよいよひどくなった。

十二月十六日には、ボルネオの北部にも、日本軍が侵入した。

top

**************************************** |