|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9

6 連合軍の反攻

1 悲劇の道をふみだした日本軍

2 戦場は西南太平洋にうつる

3 壮烈なガダルカナル決戦

4 敗戦をたどる悲運の日本軍

5 ニューギニアの日本軍やぶる

6 日本の防衛陣、つぎつぎにやぶらる

1 悲劇の道をふみだした日本軍 top

勝利を占めたアメリカ軍の司令官たちは、まだ別の危険に面していた。強力な戦艦隊をもつ山本元帥は、まだ、ミッドウェーを攻撃するかもしれなかった。

アメリカの空軍力はおおいに弱くなり、もし山本元帥が前進をつづけるとすれば、これに対抗できる有力な軍艦が、アメリカ側にはなかった。航空母艦の指揮をとるスプルーアンス提督は、敵の兵力がわからないし、また航空母艦をがっちり護衛してくれるものがないので、敵を西方に追うことをやめた。

それにしても、なぜ山本提督は、ここで日本海軍の運命を取り戻す作戦をとらなかったのか、わからない。

最初、彼は徹底的に攻撃する決心をして、六月五日の夜あけがたに、ミッドウェーを砲撃することを、最も強力な巡洋艦四隻に命令した。 |

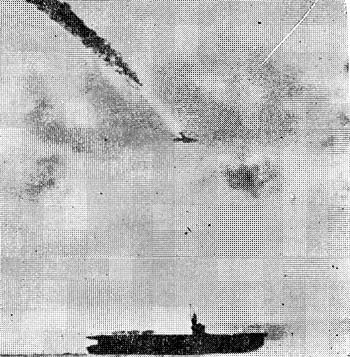

アメリカ空母上空におちる日本機

|

このとき、また別の強力な日本艦隊が、北東にすすんでいたから、もしスプルーアンスが、南雲艦隊ののこりを追跡していたら、ひどい夜間機闘でとらえられたろう。

しかし日本の連合艦隊司令長官は、夜のうちに突然考えをかえ、六月五日午前二時五十五分、総退却を命じた。

そのわけははっきりしないが、大事な航空母艦が、おもいがけなく徹底的な損害をうけたことが、ふかく心にひびいたのは明らかである。

アメリカの勝利は、アメリカばかりでなく、全連合国にとって重大だった。

連合国側は、いままで暗かった気持が、いちどに、明るく自信にみちたものになった。

一撃にして、太平洋における日本のいままでの有利な立場が、ひっくり返ってしまった。

六ヵ月間、我々をおさえつけていた敵のかがやくばかりの力が、もう、永久になくなった。

この瞬間から、我々は、ゆっくりと自信をもって、日本をうちたおすための計画をすすめることができた。

敵が、がむしゃらにすすんで手にいれた、大きな占領地をうばいかえすための計画をすすめた。

海戦の歴史で、アメリカ海軍と空軍と、アメリカ人白身のえらさが、証明された。

日本の艦隊が遠い母港に帰ったとき、日本の司令官たちが知ったのは、単に味方の航空母艦が破壊されたから負けたのではなく、敵軍にはサムライ精神におとらないだけの意志の力と情熱があったうえに、無限の資源と数と科学の発展が、そのうしろにあったということであった。

2 戦場は西南太平洋にうつる top

|

マルタ島にあつまったイギリス艦隊

ヨーロッパでもアジアでも侵略国はついに不利な戦いになっていた。

一九四三年二月のスターリングラード攻防戦は、ソ連での戦局のわかれめとなった。

五月までには、アフリカ大陸にあったドイツとイタリアの全軍が、あるいは撃滅され、あるいは捕虜となった。

一年まえの珊瑚海とミッドウェーにおけるアメリカ軍の勝利によって、太平洋では日本の進撃がすでにおさえられていた。オーストラリアにも、ニュージーランドにも、侵略の危険はなくなっていた。

今はヨーロッパでは、ドイツとイタリアは、連合国側からの攻撃を、まちうけなければならなかった。

アメリカの大軍は月日とともに増強され、優秀さをくわえていった。しかしヨーロッパの連合国は、まだヒトラーが支配しているヨーロッパの本陣を攻撃して戦争を決定的におわらせることができなかった。

ここに、なにかの方法が考えられなければならなかった。

このとき一九四三年中のことであるが、海軍と空軍を組みあわせて編成した兵力(これが英米の『海洋軍事力』といわれた)によって、ヨーロッパの海湾や大洋を支配した。 |

|

当初活躍したドイツ軍のUボートも、連合軍に抑え込まれるようになった

アフリカ戦線、ドプルクの戦い

|

連合国の船舶を次々に沈めていたドイツのUボートが撃滅され、四月から五月にかけて大西洋航路の不安も消えた。

地中海でも、Uボートがおさえられてしまった。

シシリー島と、イタリア戦線に出動するイギリス軍は、集結され、今やヒトラーが支配するヨーロッパの裏側から攻撃するため、地中海をわたることができた。

ここでみなさんに、一九四二年にアジアの情勢をすっかりかえてしまった、各方面にたいする強行作戦を知ってもらうため、まず過去をふりかえってみなければならない。

イギリスの海軍力が、おもに大西洋と地中海にそそがれているとき、日本との戦争を一手に引受けていたのは、アメリカであった。

インドからアメリカの西海岸までの広大な海を引受けたアメリカを、我々はほとんど手助けすることができなかった。

これを、わずかに応援できたのは、オーストラリアとニュージーランドの、貧弱な海軍だった。

イギリス東洋艦隊は、「プリンス・オブ・ウェールズ」と「レパルス」の二隻の有力な戦艦を、日本空軍のために沈められて、すっかり信用をおとしていたのだ。

ところが、太平洋における海軍力が、突然あべこべになった。

日本艦隊が、アメリカ艦隊のために、ミッドウェーでやぶれたのだ。

ここで、アメリカ海軍の力が、日本海軍にまさっていることが証明された。

ニミッツ提督は、真珠湾に司令部をおき、北・中・南太平洋を支配した。

マッカーサー元帥は、一九四二年三月、フィリピンから、オーストラリアに後退していたが、中国沿岸から、フィリピン、ビスマルク群島、ニューギニア、オーストラリア東海岸一帯と、ソロモン諸島を入れた西南太平洋の指揮を取っていた。

日本海軍は、中部太平洋の敗戦によってふかく決心し、いま一度、西南太平洋に進出した。

アメリカ海軍の本拠から遠くはなれたこの方面で、日本海軍は新しく勝利の前進をつづけたかったのだ。

彼らの第一のねらいは、二ユーギニアのポート・モレスビーにむけられていたが、珊瑚海の戦闘で裏をかかれたので、日本軍はオーエン・スタンレー山脈をこえて、陸から攻略しようと決心した。

こうしてニューギニア争奪戦がはじまった。

同時に日本は、ソロモン群島を手にいれようと決心した。

彼らはすでにツラギ小島をおさえていたので、となりの島のガダルカナルにいそいで飛行場をつくることができた。

ポート・モレスビーとガダルカナルの二つを占領して、珊瑚海をオーストラリア北東部につづく日本の湖水にしたかったのだ。

ガダルカナルからは、日本航空部隊は、アメリカとニュージーランドの間の海上の交通路に沿って、もっと遠くの他の群島に進出することができた。

この二つの進攻にたいして、アメリカとオーストラリアが抵抗したのは、全く「海洋軍事力」による、陸海空軍の勇敢な活躍によるものである。

ソロモン群島は、日本とアメリカ両方がねらっていた。

アメリカ側では、この群島を占領する計画をねっていた。

一九四二年七月四日、偵察機の報告によって、敵はガダルカナルに、飛行場を建設中であることがわかった。

南太平洋方面を指揮していたゴームレー提督は、八月七日、すぐにニュージーランドにいた第一海兵戦隊に、これを攻撃させた。

まだ、できあがっていなかった日本軍飛行場は、たちまち占領され、ガダルカナルの争奪戦がはじまった。

この戦闘は、六ヵ月もつづけられなければならなかった。 |

ガダルカナル島付近の地図

ガダルカナルめざして上陸するアメリカ軍戦車

|

3 壮烈なガダルカナル決戦 top

カロリン群島に主力艦隊の基地とラバウルに航空基地をもつ日本軍は、強力な海軍力と空軍力で、この方面の海上を支配していた。

ラバウルの日本軍司令官は、すぐに、巡洋艦と駆逐艦の有力な一隊を、ガダルカナルにむけた。

八月九日未明おりからの猛烈なスコールを幸いに、日本軍は上陸地点の海岸をまもっていた連合軍艦隊を急襲した。

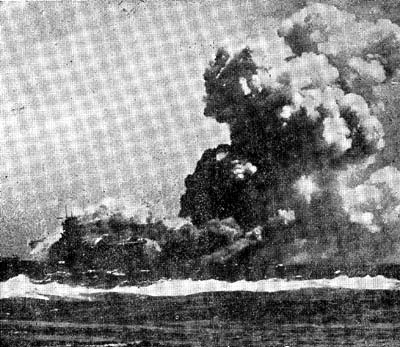

壮絶な戦闘が開始されたが、約四十分の間にアメリカの重巡洋艦三隻と、オーストラリアの巡洋艦「キャンベラ」が沈められた。日本軍の損害は、わずかだった。 |

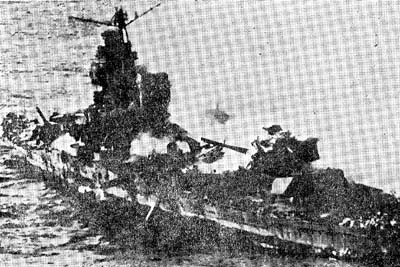

大破してかたむく「キャンベラ」

|

もし日本海軍の指揮官が、このようなすばらしい戦果をあげたいきおいにのって、つづけて攻撃をあびせていたら、この海峡から東方海上一帯を、支配下におさめることができたろうし、軍隊や物資を運んでいたアメリカ軍の輸送路を、たちきることができたろう。

このときの日本の提督も、まえの提督と同じようにせっかくのチャンスをのがして、そのまま、引上げてしまった。

しかしもうアメリカ軍司令官は、これ以上、陸を援助することができなかった。

彼はできるだけ陸あげをやったあとは、一万七千人の海兵隊員を強力な敵のいる島に、しかも空からの援護もなしに、そのままのこして後退した。

これは、全く膚(はだ)の寒くなるような一瞬だった。

しかし、アメリカの海兵隊は、けっしておそれなかった。

日本軍のあいつぐ空襲にもかかわらず、自分たちの陣地をまもって、一歩も、しりぞかなかった。

一方、海上からの援軍は増強され、占領した飛行場は、つかえるようになった。

このときから、海兵隊員の乗り組んだ戦闘機や、急降下爆撃機が、このガダルカナルから活躍でき、味方を救援する任務もはたした。

|

ガダルカナルで沈没した日本輸送船

|

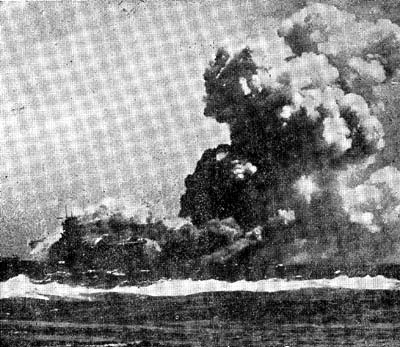

日本潜水艦に撃沈される空母「ワスプ亅

|

日本海軍は、今や海上の決戦をもとめていた。

八月二十四日には、ついに勝敗のつかない戦闘が、ソロモン群島の北方で行われた。

ガダルカナルに接近しつつあった日本の輸送船団が、空襲によって追いちらされた。

八月三十一日、空母「サラトガ」が、敵潜水艦に攻撃されて損害をうけ、二週間後には、地中海で勇名をとどろかした空母「ワスプ」が撃沈された。

両軍とも、必死の攻防戦であった。やがて、敵味方とも、陣容をととのえた。

十月に入ってまもなく、ある夜戦で日本巡洋艦の強力な一隊が撃破され、一隻は撃沈された。

しかし、二隻の敵戦艦が、飛行場を砲撃し、やがて、四千五百人の増援部隊を、一気に上陸させた。

今やまた危機がせまっていた。

ニミッツ提督とマッカーサー将軍は、ヨーロッパの作戦を犠牲にしても、太平洋戦線に主力をそそぐべきだと主張したが、これは当然なことでもあった。

この主張には、ワシントン作戦本部のキング提督も賛成した。

|

戦車とともに進撃するイギリス兵(アフリカ戦線)

しかし、北西アフリカの上陸作戦(これをトーチ(たいまつ)作戦といい、上陸は、十一月八日に行われた)が展開されている最中だったので、この方が戦略のうえから重大な意味をもっていた。

いまこそ、陸上における戦闘のクライマックスである。

一九四二年十月十九日から十日間、密林で戦いつづけた米海兵隊は、自分たちの地点をがっちりまもりながら、日本軍を、しだいに追いつめていった。

海上では、ソロモン群島の北方で、おもに航空戦が、激しく展開された。

「ワスプ」にかわっていた空母「ホーネット」が撃沈された。

空母「エンタプライズ」、戦艦「サウス・ダコタ」のほか、二隻の巡洋艦が、損害をうけた。

日本軍のほうは、空母二隻が、戦闘力を失った。

ゴームレー提督のあとをついだハルゼー提督は、最初は全然、航空母艦をもっていなかったが、今やニミッツ提督をとおして、イギリスの空母を一隻以上、もとめてきた。

我々は、アメリカの太平洋の作戦計画について、ほとんど知らなかったが、非常に重大な危機が、ソロモン群島におこっていることは、知っていた。

私としては、この壮烈な戦闘を助けたい気持でいっぱいだったが、我々には北西アフリカに、英米陸軍部隊を上陸させる海軍の重要任務があったので、すぐに求めに応ずることができなかった。 |

|

ガダルカナルのジャングル地帯をいくアメリカ海兵隊

空いっぱいの弾幕をくぐってとぷ日本機と、アメリカ空母「エンタプライズ」

|

十二月になるとやっと、トーチ(たいまつ)作戦の緊張とクライマックスがうすれてきた。

そこで私は大統領にたいして、わが航空母艦の位置をくわしく書きおくり、我々にできるだけのことをすると申し出た。

我々は小空母「レインジャー」とひきかえに、「ビクトリアス」と「イラストリアス」の両空母をおくることを、提案したが、キング提督が「レインジャー」を手離すのをいやがったので、「ビクトリア」一隻だけを、おくることになった。

4 敗戦をたどる悲運の日本軍 top

|

ガダルカナル島

|

マラリアになやまされるアメリカ兵

|

ガダルカナルのジャングルをいく日本兵

|

やがて十一月、運命をけっする戦闘が、ソロモン群島の海と空に展開された。そして、両軍のうけた損害は、非常なものだった。

十一月十三日夜、奮戦中のアメリカの巡洋艦二隻と駆逐艦四隻が沈没し、アメリカの提督二名が艦と運命をともにした。

日本側では、戦艦一隻、駆逐艦二隻が沈んだ。

ときを同じくして、十一隻の日本軍輸送船が、有力な増援部隊を乗せて、ガダルカナルにむかっていた。

ついで三十六時間ぶっつづけの戦闘で、さらに日本軍戦艦一隻、巡洋艦一隻、駆逐艦三隻、さらに特に部隊を満載した輸送船七隻を撃沈させた。

これにたいし、アメリカ側の損害は、駆逐艦一隻にすぎなかった。

日本軍はここで、危険をこれ以上おかす自信を失った。

アメリカ軍の援軍は、ぞくぞく到着しはじめ、奮戦中の海兵隊は、陸軍によって救援された。

激戦また激戦と、やすむひまもなくつづけられ、敵は、もはやこれまでと、勝利の望みをすてた。

一九四三年一月四日、東京の大本営はガダルカナルからの撤退を命令した。

日本軍は、大きな損害もうけずに後退した。

二月九日、ハルゼー提督は、ついに同島を完全に占領したと報告した。

日本の攻撃の最後の波は、ここでおわりをつげた。

六回におよんだ大海戦と無数の小ぜりあいにおいて、アメリカ側は空母二、巡洋艦七、駆逐艦十四が撃沈され、そのほか、オーストラリア巡洋艦「キャンベラ」が沈んだ。

日本側の損害は空母一、戦艦二、巡洋艦四、駆逐艦十一であった。

戦死者は、陸、海、空をつうじて、両軍とも非常なものだった。 |

アメリカ軍に攻撃される日本輸送船団

日本は輸送船をガダルカナルに送れず、同島の日本兵は餓死寸前になっていて、からくも撤退できた。

|

|

ガダルカナルのジャングルをきりひらいてつくられた、アメリカ軍飛行場

|

ビスマルク海で爆撃される日本駆逐艦

|

このときの戦闘が、どんなに激しかったかを、あるアメリカ兵は、つぎのように書いている。――

「あの戦闘に参加した我々にとっては、ガダルカナルというのは島の名前ではなくして、それはただおののきである。

空の死闘、狂暴そのものの夜の海戦、気ちがいじみた補給活動と建設作業、水びたしのジャングル内のむごたらしい戦い、絶叫する砲弾と、耳をつんざくような艦砲のとどろき、思い出すだけでおののきである。」 |

このガダルカナルの物語は、偉大なアメリカで、長く語り伝えられるだろう。

戦争の場面は、ニューギニアでもかわっていた。

日本軍の地上の進撃は、一九四二年七月二十二日に、北岸からポート・モレスピーにむかって開始された。

ポート・モレスビーは、中東からかえったオーストラリア第七師団の二個旅団が、まもっていた。

四千メートル以上にたっするオーエン・スタンレー山脈が、ニューギニアの背骨となっている。

これらの山々の峠やジャングルのなかを、一本のほそい道が、とおっている。

ここで、オーストラリア国民軍の一部隊だけで、しぶとい抵抗戦がつづけられたのだった。

これにむかった日本の五個部隊が、ポート・モレスビーにちかづいたのは、九月第二週に入ってからのことであった。

この方面ではイミタ・リッジで、敵の前進がとめられた。

この間に、二千名の日本陸戦隊員が上陸し、八月二十六日には、この広大な島の最南端にあるミルネ湾ちかくに建設中だった三つの滑走路をうばいとろうとした。

二週間にわたる激しい戦闘が、海岸ぞいにつづけられたのち、日本兵の半ば以上は戦死し、残った者はチリジリバラバラになった。

その後、日本軍は、ニューギニアで、自分たちをまもるのだけに追いこまれた。

日本は、ニューギニアとガダルカナルの両方をとろうとしたため、どちらもとるチャンスを失ってしまったのだった。

日本軍は、今やオーストラリア軍の地上と空からの追撃をうけながら、山をこえて退却しなければならなかった。

傷病の身や飢えた肉体には、苦しい道だった。

アメリカとオーストラリアの空軍は、ますます強化された。アメリカ第三十二師団が派遣された。

増援部隊を運んでいた日本軍護送船団は、大打撃をうけた。

海岸に追いつめられた一方の絶望的な日本の戦士たちは、ブナの最後の拠点にしがみついていた。

その最後の抵抗がおわったのは、一九四三年一月の第三週になってからである。

わずか二、三百の日本人が、生残っていただけであった。

一万五千名以上が、あるいは殺され、あるいは飢えや病にたおれた。

二月までには、ガダルカナルとともに、ニューギニアの東南端も、確実に連合軍の手にかえった。

十隻の戦艦に護衛された十二隻の日本軍の輸送船団が、ラエの日本軍の重要地点を増援する途中だったが、ビスマルク海で発見された。

船団は三月二日と三日にわたって空からの攻撃をうけ、約一万五千の兵士を乗せていた輸送船は、護衛艦とともに撃沈された。

5 ニューギニアの日本軍やぷる

top

一九四三年六月になると、太平洋における戦局の見通しは、連合軍にとって非常に有利になっていた。

日本軍の最後の望みはほうむられ、敵軍は、今は、いたるところで守勢にたった。

彼らは、ニューギニアでまだもちこたえている地点、特にサラモアとラエの守備隊を、どんなことをしても増援しなければならなかったし、海岸ぞいに、補給用の飛行場を建設しなければならなかった。

フィリピンへのアメリカ軍の動きが、はっきりしてきた。

マッカーサー元帥は、ニューギニアの北岸ぞいに西にすすみつつあった。

ハルゼー提督は、ラバウルにむかってソロモン群島の島から島を、だんだんに前進しつつあった、

すべてのこうした動きのうしろに、今やアメリカの大きな力がグングンのびていた。

日本の支配者たちも、今は、アメリカの実力と力の違いというものに気がついていた。

一九四三年の後半には、日本軍は、ニューギニアの東端を失っていた。

マッカーサー元帥はフイリピンを攻撃するまえに、まずニューギニアの北部海岸一帯を奪い返さなければならなかった。

第四十一師団の一部は、サラモアにすすもうとし、六月末には、他の部隊が、海から接近して、上陸した。

彼らに、ワウからのオーストラリア第三師団がくわわって、サラモア攻撃を開始した。

それは、つぎの目標であるラエからの増援を、ひきよせるためでもあった。

ラエ攻撃は、九月四日にはじまり、北アフリカのアラメイン戦線で名をあげたオーストラリア第九師団が、ラエの町の東方一六キロの海岸に上陸した。

翌日、アメリカ軍パラシュート部隊が、マルカーム渓谷のナジャフに降下し、オーストラリア先発隊の援助をうけて、大急ぎで飛行場をつくった。

そこへ、オーストラリア第七師団がとんできて、すぐに、前進を開始した。

両面からの攻撃で、ラエは九月十六日に陥落した。

サラモアは、その二、三日まえにおちていたし、フイッシュハーフェンは、十月二日におちた。

しかし戦闘は、すべて激しい抵抗をうけたが、わが空陸海の戦闘部隊の協力は、大きな成功をおさめた。

オーストラリア軍のフインシュハーフェン占領につづいて、日本軍の猛烈な反攻があったので、十月の最後の二週間は、激戦が繰広げられた。

十一月の中頃までに、オーストラリア第五師団は、フォン半島の山間をとおって前進し、強力にまもられていた一連の陣地を、おとしていったが、第九師団は、マルカーム渓谷をみおろす高地一帯を突破していった。

アメリカ軍第三十二師団は、一九四四年一月はじめ、サドアに海空から上陸したが、二月十一日には、オーストラリア第五師団といっしょになった。

フォン半島の掃討には、五ヵ月かかった。戦った日本軍一万二千人のうち、四千二百人ほどしか、生残っていなかった。

四月には、マッカーサー元帥が、水陸両用作戦で、六〇〇キロにわたって、跳び石作戦を行った。

彼はウェワクのまわりの五万の日本軍をそのままにしておいて、一個師団のアメリカ軍をアイクペに、二個師団以上をボランティア付近に上陸させた。

日本空軍は、完全にたたかれ、三百八十機が、撃滅された。連合軍の海、空軍は、決定的に有力になったので、マッカーサーは、自分ですきな目標をえらぶことができた。

マッカーサー元帥の最後の目標は、ビアク島にあったが、そこではアメリカ軍第四十一師団が、約一万の兵力の敵の守備隊と、激戦をつづけていた。

数隻の日本軍艦船から成る輸送船団が、援軍を運ぼうとして空襲をうけ、撃破され、あるいは戦力を失ったので、同島は一九四四年六月の末までに、アメリカ軍に占領された。

これは、ニューギニアにおける二年間の戦闘のおわりをつげるものだった。

ニューギニアの戦闘こそは、敵の猛烈な抵抗、困難な地形、伝染病の発生、そのうえ、山岳やジャングル地帯で、満足にとおれる道もなかったため、大戦の歴史のうちでも、最も困難なものであった。

6 日本の防衛陣、次々にやぶらる

top

はるか東方では、一九四三年七月はじめに、マッカーサー元帥のサラモア攻撃とともに、ハルゼー提督は、ニュージョージアに突進していた。

数週間の激しい戦闘ののち、同島と付近の諸島が占領された。

空中戦が、再び戦線を支配したが、アメリカ軍飛行士の優秀さは、決定的だった。

空中戦でうけた日本軍の損害は、アメリカ軍の四倍か五倍であった。

七月と八月には、一連の海軍作戦によって、アメリカ軍は、制海権をにぎった。

九月までには、さすがの日本軍の抵抗の骨が折れてしまった。

ブーゲンビル(ガダルカナルの北の島)その他の諸島で、激戦がつづけられたが、ソロモン群島の戦闘は一九四三年十二月までに、おわりをつげた。

敵の手に残っていた陣地は無力になり、今は、んなものを無視しても危険がなくなり、しぜんにほろびてしまうのだった。

ニュー・ブリテンのラバウルが、つぎの攻撃の中心になった。

十一月と十二月中、同島にたいし、連合軍の猛烈な攻撃が繰返され、一九四三年の最後の数日に、マッカーサー元帥の陸海空軍が、ニュー・ブリテンの西端グロスター岬に上陸した。

もうラバウルなんか、どうでもよかった。

そして、フィリピンへ前進するための、別の基地が必要となったが、これは、アドミラルティー群島のマヌス島にあった。

一九四四年二月、ラバウルの東方、一九〇キロのグリーン島を、まず包囲攻撃して、これを占領した。

これにつづいて、西方のアドミラルティー群島全体が見事に占領された。

三月には、すぐその北のエミラウ島が、ハルゼー提督によって占領され、ラバウルは、全く孤立してしまった。

これらの諸島をとりまく空と海は、全くアメリカ軍の支配のなかにはいった。

この間、アメリカの海洋軍事力の主力は、ニミッツ提督のもとに、赤道付近の島々をとおって進撃するため、集結を開始した。

これらの島々は、カロリン諸島のトラックにある日本軍艦隊基地をまもる前衛陣地だった。

これらの島の東端にあったギルバートは、一九四一年に、イギリスからうばいとった島であるが、まず、これが最初の攻撃目標となった。

一九四三年十月、ミッドウェー海戦の名将、スプルーアンス提督が、中部太平洋軍司令官に任命された。

十一月には、ハルゼー提督が、ブーゲンビルを攻撃したが、スプルーアンスは、ギルバート群島のグラフを攻撃した。

この島は、強力に要塞化され、約三千五百の日本軍がまもっていた。

第二海兵師団の上陸は、最初、猛烈な空中からの爆撃が行われたが、日本軍は激しく抵抗した。

四日間、激闘がつづいたが、ついに同島は陥落し、非常に多数の死傷者がでた。

タラワを占領したため、ギルバート群島の北と西、マーシャル群島にたいする攻撃の道がひらかれた。

一九四四年二月には、これらの島々が、太平洋での最大の水陸両用作戦の目標であった。

しかし、ついに、その月の末には、アメリカ軍の勝利におわった。

やすむまもなくスプルーアンスは、つぎの進撃にはいり、カロリン諸島とマリアナ諸島の日本軍防備陣に、空から徹底的な爆撃をくわえた。

我々がヨーロッパで、イギリス海峡のせまい海域に大軍を集結して、『大君主』作戦(ノルマンディ上陸作戦のこと)のための、最後の準備をしていたとき、スプルーアンス提督指揮下の航空母艦は、広大な海上を動きまわって、日本軍の防衛陣ふかく、マリアナ群島、パラオ、カロリン群島の島々をつき、同時に、マッカーサーのボランティア攻撃を援助しつつあったのである。

『大君主』作戦(ノルナンディ上陸作戦)の前夜、日本の力はいたるところで弱まり、中部太平洋における防衛組織は、あちこちでつきやぶられ、まさにくずれさる寸前にあった。

西南太平洋の、これらいろいろの作戦について、マーシャル将軍は、つぎのように報告した。

「十二ヵ月ちょっとの日数で、連合軍は日本帝国の心臓部に二千キロつきすすみ、救出の望みを失った十三万五千以上の敵兵を孤立させた。」

top

**************************************** |