|

****************************************

Index Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

Ⅳ 連隊旗焼き一木支隊長自決

ガダルカナル島の米海兵隊最高指揮官バンデグリフト海兵少将は、戦局を検討してみた。

情勢は、かならずしも有利とはいえなかった。

米軍はソロモン海域の制海権をうばわれている。

もっともちかい航空支援基地は、ニューヘブリデス諸島のエスプリトゥサントである。

第61機動部隊は、補給品を半分陸揚げしただけで離脱してしまった。

食料と弾薬の不足は深刻だった。

暑さと湿気になやまされ、そのうえ、敵前逃亡にもひとしい第61機動部隊の行為に幻滅をかんじたりして、上陸軍は士気を喪失していた。

1 飛行場の整備増強急ぐ top

バンデグリフトは、攻撃態勢がととのっていないと判断した。

そこで防御に重点をおいた作戦計画をたてた。

もっとも重点をおいたのは、速やかに飛行場を整備することだった。

飛行場の補修がおわるまでに、その周囲に“防御壁”をきずくことも計画した。

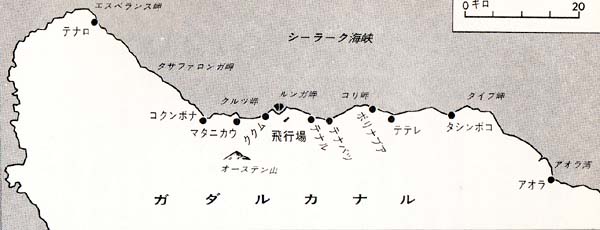

防御陣地はルンガ川流域からイル川におよんだ。

同時に海兵隊員たちは、日本軍の海上からの攻撃も警戒した。

海兵隊の塹壕掘りがはじまった。

重火器陣地も防御線の各所につくられた。

7・7ミリと12・7ミリ機関銃がすえつけられ、37ミリ高射砲もくわえられた。

飛行場の周囲には90ミリ高射砲を配置し、バンデグリフトは戦車隊にたいし、いつでも出動できる態勢をとるよう命じた。 |

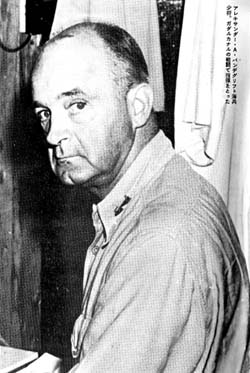

バンデグリフト海兵少将

上陸作戦を敢行し日本軍の建設中の飛行場を確保し、その後飛行場奪還の攻撃を加えてきた一木支隊を全滅させた。

|

2 孤独感に悩む米将兵 top

さいわい8月の天候は、快適といえないまでも晴天の日が多かった。雨季にはまだ間があった。

だがこの熱帯の島では、つねにマラリアを媒介する蚊やジャングル病といった熱帯病とたたかわなければならなかった。

しかし日本軍の空襲は小規模で、ガダルカナル沖の水上艦艇や潜水艦からの砲撃も散発的だった。

偵察隊によって、日本軍は西方に後退し、ククム付近のマタニカウ川の河岸に布陣していることがわかった。

マタニカウ川をわたろうとした米軍の偵察隊は、すべて日本軍に撃退された。

小火器だったが、ねらいは正確で、戦死者もでた。

バンデグリフトの情報将校ゲッテジ中佐が戦死したのは、マタニカウ川のちかくだった。

捕虜にした日本兵からの、日本軍は降伏したがっているという情報をもとに、20人をこす偵察隊がでかけたが、日本軍の待ちぶせにあい、生還したのはわずか3人だった。

ガダルカナル島の米軍将兵の多くは、フィリッピンのバターン半島の戦況をおもいだし、もう取り残されてしまって、死を待つ以外に方法はないのだ、とおもったりした。

8月14日には、この孤立感はややうすらいだ。 |

米海兵隊は飛行場の防御線に各種火器を配備し、日本軍の反撃しそなえた:

戦闘配置についた12.7ミリ重機関銃座

日本軍を偵察するためルンガ川をわたりマタニカウ河方面にむかう米海兵隊偵察隊 |

駆逐艦「リトル」「マッキーン」「グレゴリー」の3隻が、日本軍の高空の攻撃をかいくぐって、燃料、弾薬、その他の補給品を陸揚げしたのである。

8月17日、マタニカウ川西岸に布陣する日本軍の接近をおそれたバンデグリフト少将は、日本軍を撃退し防御線を確保するため、小規模な作戦にとりかかった。

3方面からの攻撃が実施され、一応は成功したと考えられたが、こまかく検討すれば手落が多数あり、バンデグリフトは満足できなかった。

3 マタニカウ川で小戦闘

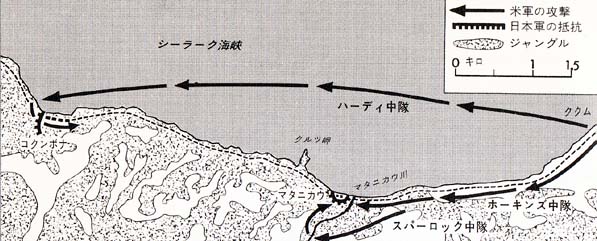

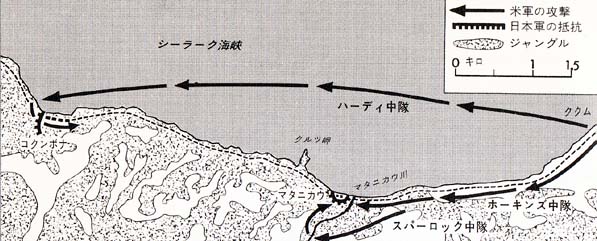

3個中隊に、日本軍攻撃のための簡単な指示がなされた。

ライマン・スパーロック大尉の率いる中隊は、島の中央にむけて800メートルほど進んでからマタニカウ川を渡り、海岸に向って攻撃する。

つまり対岸を海に向って逆もどりする計画だった。

東岸のウィリアム・ホーキンズ大尉の中隊が援護射撃をうけもち、状況によっては、ホーキンズ中隊もあとで川を渡る。

パート・ハーディ大尉の第3中隊はボートでマタニカウ川の西3キロのコクンポナに上陸し、東進する。

攻撃は立案2日後の8月19日にはじまった。これはガダルカナルでの日米両軍最初の遭遇戦となった。

援護射撃を命じられていたホーキンズ大尉は、自分の中隊がマタニカウ川対岸の日本軍からの機関銃射撃の目標になっているのに気づいた。 |

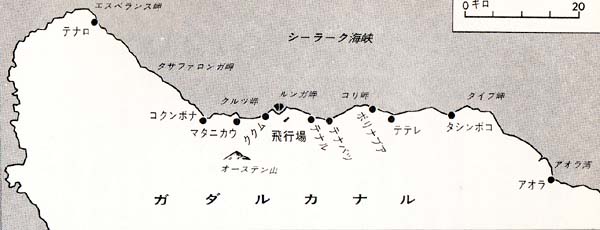

ガダルカナルの戦いは、せまい北部海岸に沿って闘われた

1942年8月19日、マタニカウにたいする米軍の攻撃

|

援護射撃は不十分だったが、スパーロック大尉は中隊をひきいて前進し、数人の戦死者をだしながらも、マタニカウ村まで前進した。

ハーディ大尉の第3中隊の小艇は、海岸にそって航行中に日本の潜水艦の砲撃をうけ、予定より遅れていた。

スパーロック中隊の先頭小隊は日本軍と交戦中だった。

スパーロックは、日本軍と接触をたもちながら前進するよう命じた。

日本軍は集結して態勢をととのえ、白兵戦をいどんできた。有名な“バンザイ突撃”である。

海兵たちはブローニング式機関短銃で、日本兵65人を倒した。のこりは退却した。

ちょうどそのころ、ハーディ中隊は潜水艦の攻撃をのがれたが、今度は駆逐艦二隻に遭遇した。

それもどうにかふりきって、日本軍が占領しているコクンボナ村付近に上陸した。計画よりは、だいぶ遅れていた。

日本軍はちょっと抵抗しただけでジャンダルに逃げこんだ。

この結果、米軍は防御線を維持することができ、橋頭堡は以前よりも安全になった。

4 日本軍の反撃おそれる top

バンデグリフト師団長は、この最初の局地戦闘を成功だったと判断したが、全体の状況からみて、けっして満足してはいなかった。

なお前進するためには、兵員も補結品もたりなかった。

さらに、優勢な日本軍にもし連続攻撃をうけたばあい、持ちこたえられるかどうか、兵員の能力にも疑問をいだいていた。

この疑問については、ゴームレー海軍中将も同意見で、増援部隊をおくらないと海兵隊は海に追いおとされてしまうかもしれない、とキング海軍作戦部長に具申した。

ワシントンの軍首脳の間では、懸念がたかまっていた。

ソロモン諸島への陸・海・空協同の上陸作戦にはひとまず成功したが、その後につづく消耗戦にたいする計画や準備がたりなかったのではないか、という反省であった。

8月19日に、ルーズベルト大統領がスタリン・ソ連首相にあてて

「米軍は南西太平洋に日本攻撃のための足場をきずいた。日本軍はもはや米軍を撃退することは困難であろう……米軍はさらに強力な攻勢を計画している」

とメッセージを送ったとき、統合幕僚長会議のメンバーで、これに賛意を表したものは、ほとんどいなかった。

日本軍統帥部が、米軍と同様に混乱していたことが、連合軍の内輪もめに幸いした。

当初、東京の参謀本部では、米軍は戦略的価値のないガダルカナルを放棄するだろうと考えていたが(注)米軍が塹壕を掘り、防備をかためていることを知ると、米軍追いおとしの緊急作戦がたてられた。

(注)駐ソ日本大使館付き陸軍武官は、米軍のガダルカナル上陸は、たんに飛行場の破壊を目的とする、という情報を報告した。

5 奪回の先陣に一木支隊 top

百武晴吉陸軍中将指揮の第17軍は、より重要な目標であるポートモレスビーの攻撃前に、ガダルカナルとツラギを奪回するように命じられたのである。

第17軍は5万人の編成だったが命令がでたとき、軍の兵力はひろく分散していた。

第2師団はジャワとフィリピンに、その他の部隊はニューギュア、満州、オランダ領東インド諸島、グアム島などにいた。

百武中将は兵力の不足など気にしていなかった。

精鋭な戦闘部隊が一つあれば、ソロモン諸島から米軍を撃退できると確信していた。

そこでグアム島にいる一木清直大佐の歩兵第28連隊(旭川第7師団)だけをこの任務にあたらせ、第17軍ののこりの部隊は集結して、ニューギュアを席巻することにした。

一木大佐は歴戦の勇士であり、中国での戦闘で武勲をたてた。

一木連隊長にとっては突然の命令であったが、1942年8月の時点では、ガダルカナル奪回には最適任であるとみられた。

一木支隊と名づけられたこの部隊にたいする軍命令は「速やかにガダルカナルの飛行場を奪回して確保せよ。

奪回不成功のばあいにはガタルカナルの一部を占領し、後続部隊の到着をまて」というものだった。

一木大佐は、先遣隊の900人とともに6隻の駆逐艦に分乗し、8月18日夜半すぎ、米軍陣地から30キロほどはなれたタイブ岬に上陸した。支隊の残余2500人は、一週間以内に到着する予定であった。

ガダルカナル島の米軍では、バンデグリフト少将が偵察活動をつづけさせていた。彼は8月14日に、ヒゲはのびほうだい、衣服はボロボロの若い英国人が20人の原住民をつれ、日本軍陣地をぬけて、新鮮な果物をもって司令部に出頭したので、おおいに元気づけられていた。

この英国人は、マーチン・クレメンス(第一章「原始の秘境が戦場に」参照)という沿岸監視員で、以前は地方行政官をしていた。バンデグリフトはこの英国人の協力申しいれを喜んでうけいれた。かれは日本軍艦船の動静にかんする情報を入手した。一方クレメンス自身も、東部の日本軍が増強されているのを確認した。

クレメンスと部下の偵察員たちは、海兵隊に協力し、数多くの偵察をした。

そのなかにはソロモンが戦場になったときに志願して偵察員になった、原住民の元警官ジャコブ・ブーザ特務曹長もいた。

8月18日の夜半、海岸の監視員たちは、船が進行してくる波音をきいた。

それは一木支隊の先遣隊をのせた駆逐艦で、米軍の海岸橋頭堡の東35キロの地点に、兵員を上陸させようとしているところだった。

翌朝ブーザは、少数の偵察員をひきいて、上陸した日本軍の状況を偵察するためにでかけた。

チャールス・ブラッシュ大尉も、4人の現地警官と第1海兵連隊のA中隊80人とともに、東方コジ岬方面へ偵察に出発した。

正午ごろ日本軍の小部隊を発見した。一木支隊の一部であることがわかった。 |

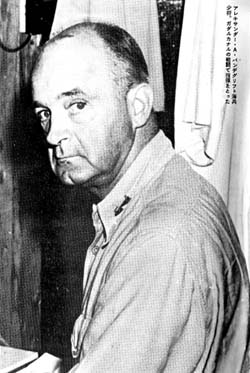

英人沿岸監視員の部下のジャコブ・ブーザ

瀕死の重傷を負いながらも日本軍増援

部隊上陸の情報を米海兵隊にもたらした

|

6 正確な情報もつ日本軍 top

ブラッシュ大尉は無警戒で進んでくる日本軍の正面に待ちぶせ、先任将校のジョーゼフ・ジャキム中尉を右方におくり、日本軍の左翼と背後を襲撃するよう命令した。

両隊は同時に攻撃を開始し、日本軍34人中、31人を殺した。

戦死者を調べてわかったのは、かれらが、当初ガダルカナルを守備していた海軍の将兵ではなく、陸軍の将兵だということだった。

戦死者のなかの将校の比率がたかかった。さらに驚いたことに、米海兵隊の防備の弱点を明確に指摘したテナル地区の正確な地図をもっている将校も何人かいた。

(のちにわかったことだが、オーステン山の日本軍は、米軍の防御線を厳重に監視していた)

いまや日本の陸軍部隊が上陸し、しかも確度のたかい情報をもっていることが明らかになった。

しかしいつ、どこから攻撃をしかけてくるかはわからなかった。

バンデグリフトは、全軍に常時戦闘態勢にあるよう命令した。

ブラッシュ大尉のA中隊が日本軍の偵察隊を撃滅していたころ、ブーザも敵軍に接触していた。

しかし、かれは日本軍に捕えられてしまった。

日本軍はかれを木にしばりつけて訊問し、米軍の陣地の位置をくわしく知らせなければ殺すぞ、とおどした。

ブーザは一言もしやべらなかった。顔と首と胸を銃剣で刺された。さらに腕を軍刀でメッタ切りにされた。

日本兵は、かれが死んだとおもって移動してしまった。

日本軍がいなくなると、ブーザはどうにか自分で縄をとき、はって米軍の陣地にたどりつき、日本軍の兵力について報告をしてから手当てをうけに病院にいった。

ブーザの勇敢な行為にたいして、銀星章とジョージ勲章(民間人を表彰するイギジスの勲章)があたえられた。

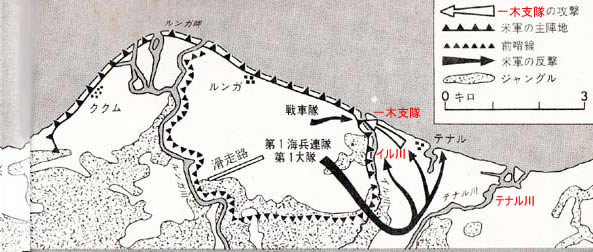

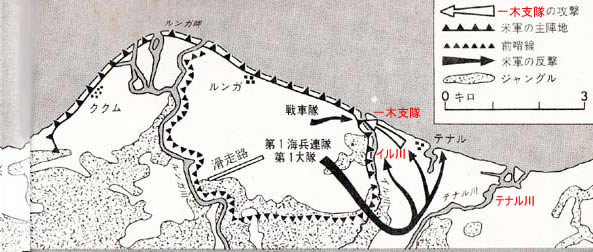

8月21日早朝、一木支隊はイル川(米軍は当時、まだこれをテナル川と思いこんでいた)のアリゲーター・クリーク河口付近の米軍にたいして攻撃を開始した。

一木大佐は任務を遂行するのに、先遣隊の900人で十分であり、後続の2500人を待つ必要はない、と判断した。

日本軍の反撃の時がきたのである。

7 奪回作戦開始さる top

午前2時40分、攻撃の火ぶたが切っておとされた。日本軍のガダルカナル奪回をはかる大作戦が開始されたのだ。

一木大佐は部隊をイル川の東側、砂州にむかいあうジャングルのなかに集結させた。

まず迫撃砲が対岸の米軍に撃ちこまれ、軽機関銃が一斉射撃をはじめた。つづいて一木大佐は500人をひきいて砂州をこえて、突撃を敢行した。 |

8月21日の一木支隊の攻撃は失敗した

|

米軍は、あらゆる兵器を動員して応戦した。機関銃、自動小銃、迫撃砲、そして手榴弾もつかわれた。

多くの日本兵が川のなかで倒れた。

対岸に到達したものも米軍の鉄条網にひっかかり、逃げようとしているところを射撃されて死んでいった。

どうにか生き残った日本兵は川の東岸に退却した。

午前5時、日本軍は攻撃を再開した。

一木大佐は、今度は河口付近の砂州の周囲に兵を散開させ、海から押しよせる波のなかを進んだ。

山砲と迫撃砲の援護射撃もあった。攻撃は、防備の手うすな海岸の米軍陣地にむけられていた。

そこには、エドウィン・ポロック中佐の率いる第1海兵連隊第2大隊が布陣していた。

|

イル川の戦闘で活躍した米軍「スチュアート」軽戦車

|

イル川の戦闘:一木支隊の攻撃はついえ、

数百の日本兵は、むなしく屍を砂州にさらした

|

「海兵隊、くたばれ!」という叫び声で、日本軍の接近を知ることができた。

第2大隊の狙撃兵は日本兵を1人ずつ、ねらい撃ちした。

またも一木支隊は、多数の死者を残して退いた。

しかし、日本軍は全滅したわけではなかった。

生き残った兵士たちが、イル川の東側のジャングルのなかを移動する物音がきこえた。

師団作戦参謀ジェラルダ・トーマス中佐は、ただちに進撃命令をくだすようバンデグリフトに要請した。

砂州と川の両岸には、日本兵の死体が何百となく横たわっていた。

ただちに攻撃すれば、残存日本兵を包囲し、海に追いおとすことも可能だとおもわれた。

バンデグリフトは、トーマス参謀の意見をいれ、第1海兵連隊の前線指揮所にあらわれて、つぎのように命令した。

「クレスウェル中佐の第1海兵連隊第1大隊は、川の上流を渡り、左に方向をかえ、日本兵を海まで迫撃すべし。

この間、ポロック中佐の第2大隊は対岸にむけて援護射撃をすべし。

軽戦車1個小隊がこの戦闘を支援し、海兵隊航空隊も協力するであろう」

作戦は成功だった。クレスウェル大隊は川を渡り、日本兵をタコツボから迫いだした。

使用可能になったばかりの滑走路から飛びたった飛行機は、機銃掃射をあびせた。

ポロック大隊の砲撃と自動火器の猛射も多数の日本兵を殺した。

戦車は、死体をふみつぶして砂州を進んだ。

バンデグリフトは、この光景を「戦車の後部は、まるで肉ひき器のようだった」といっている。

8 連隊旗焼き一木支隊長自決 top

夕刻までにイル川の戦闘はおわった。日本軍は800人が戦死し、15人が捕虜となった。

生き残った将兵の多くは、負傷のためジャングルのなかで死んだ。米軍の死者は43人だった。

一木大佐はわずかな部下とともに死地を脱し、タイブに辿り着いた。連隊旗も一緒だった。

大佐はボロボロになった連隊旗にガソリンをかけて焼きピストルで自決した。

あらゆる状況からみて、イル川の戦局は転回点になった。

なかでも重要なことは、無敵日本軍の神話をうちくだいたことである。

たしかに日本兵は、勇敢で忠誠である。たとえば傷ついてイル川の岸に倒れても、手榴弾を投げ、引き金をひく力のあるかぎりは、決してひるむことなく戦闘をつづけた。

しかし、いまや伝説的なスーパーマンではなくなった。日本軍も負けることがあるのだ。

米軍はこれをツラギ島の戦闘で証明し、さらにイル河畔の対決で確認した。

また日本軍の戦略・戦術がすぐれているというのも過大評価だった。

一木大佐はイル川の戦闘で大失敗をおかした。

彼の米軍主力陣地にたいする正面攻撃は、無残な結果におわった。

先発の偵察隊がほとんど全滅したとき、より綿密な作戦――たとえばジャングルを通りぬけて上流で川を渡る――といった作戦をとるべきではなかったろうか。

その答えは、当時、日本軍の大本営がもっていた、ガダルカナル島の米軍は日本軍の決死的な攻撃のまえにひとたまりもなく崩れさるだろう、という判断に求められるべきかもしれない。

一木大佐もおそらく、そう信じていたのだろう。

そしてこれらの事実が、アメリカ本土の国民と、ガダルカナルの米海兵隊将兵の戦意をどんなに高揚させたか、その結果は、はかり知れないものがあった。

一木支隊との戦闘には勝ったもののバンデグリフトにとって、防備を完全にするためには、まだなすべきことが多かった。 日本軍はガダルカナル奪回の決意をさらに強め、米軍にたいして決定的な勝利をおさめ、名誉をたもとうとするかもしれないのだ。

ガダルカナル奪回作戦は、まだはじまったばかりである。

9 米軍機ぞくぞく増強 top

バンデグリフトは、陸上および海上部隊の増援を期待した。

海兵隊の工兵たちは、捕獲した日本軍の器材をつかって滑走路を補修した。

これよりまえの8月12日、陸上基地航空部隊司令官マッケイン海軍少将の副官が飛行艇「カタリナ」にのって到着した。

副官はただちに飛行場を視察した。滑走路は900メートルしかなく、鉄板舗装も誘導路もなく、おまけに排水設備もなかった。

天気しだいで飛行場は沼になったり砂あらしをまきおこすような状態だったが、副官は戦闘機の発着が可能であると断言した。

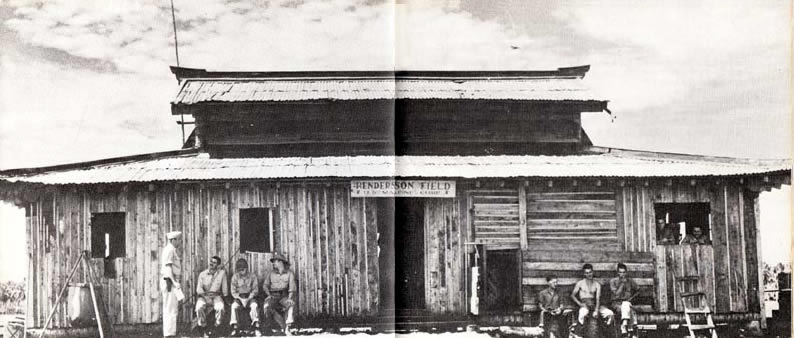

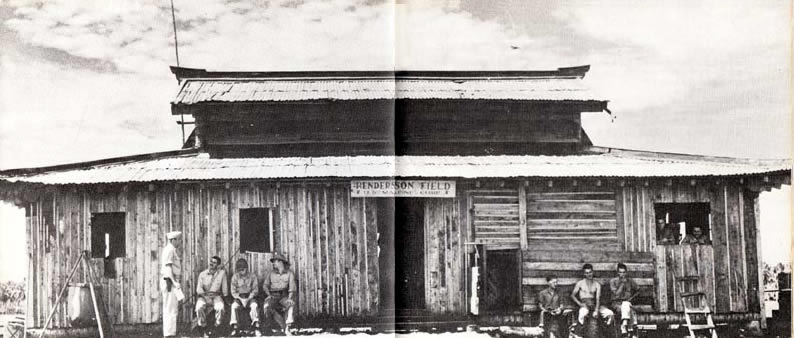

その後、ミッドウェー海戦の英雄(海兵飛行中隊長ヘンダーソン少佐)の名前をとって「ヘンダーソン・フィールド」と呼ばれるようになった飛行場に、戦闘機と急降下爆撃機の分遣隊が到着したのは8月20日で、ちょうどイル川の戦闘を支援するのに間にあった。 |

日本軍のガダルカナル飛行場は米軍に確保され、

ヘンダーソン飛行場と名づけられた

|

合計31機で、はるかサンクリストバル沖の改装空母「ロングアイランド」から飛来したものである。

着陸するまえに橋頭堡付近の上空を旋回飛行したが、下から見上げる海兵隊員たちにとっては、目がしらのあつくなるような、たのもしい光景だった。

海兵隊航空隊のリチャード・マングラム少佐指揮の「ドーントレス」急降下爆撃機12機と、ジョン・スミス大尉指揮の「ワイルドキャット」戦闘機19機で、かならずしも数は十分とはいえなかったが、ガダルカナル作戦におよぼした影響は偉大なものだった。

10 日米の大艦隊が勢ぞろい top

バンデグリフト将軍は、海軍もまた艦隊を派遣するよう希望した。

日本軍が増援部隊を輸送してくることが予知されたからである。事実、これらの増援部隊は航行の途中にあった。

一木支隊の残余と第5海軍特別陸戦隊が、トラック島で輸送船「金竜丸」と4隻の駆逐艦に分乗し、田中頼三少将にひきいられてソロモン諸島へむけて南下しているところだった。

さらに強力な艦隊がつづいていることも予想された。この大艦隊はソロモン諸島とニューヘブリデス諸島海域にいると報告されている米空母を撃沈すること、またヘンダーソン飛行場を攻撃、破壊し、さらに田中少将の船団輸送を援護するため、艦砲射撃の実施をも命じられていた。すでに12隻の日本軍潜水艦が、ガダルカナルとツラギ島沖に行動していた。

バンデグリフトのもとに、日本軍の大艦隊がラバウルに集結し、ガダルカナルに向って航行中、との情報が届いた。

最初の情報では、艦隊の規模はハッキリしなかった。

艦隊は2組の機動部隊にわかれ、空母3隻、戦艦8隻、重巡4隻、経巡2隻、駆逐艦21隻、その他多数の艦船からなり(南雲中将の第3艦隊と近藤中将の第2艦隊の2艦隊が主力)、ラバウル基地の第11航空艦隊に護衛されていた。

米艦隊は、当時ガダルカナルの南東約18キロの海上を航行中であった。 |

田中頼三海軍少将

|

フレッチャー提督の指揮下には、空母3隻、戦艦1隻、巡洋艦4隻、駆逐艦10隻があった。

米軍の哨戒機は、8月23日と24日に、それぞれ別の艦隊を発見し、日本の偵察機は24日に米艦隊の位置をつきとめていた。

11 第2次ソロモン海戦 top

ガダルカナル沖およそ370キロの海上でたたかわれた「東部ソロモン海戦」(日本での呼称、第2次ソロモン海戦)はミッドウェー海戦にも比すべき一大遭遇戦であった。

戦闘はすべて艦船にたいする航空攻撃に終始し、艦隊どうしは、ついに砲火をまじえることがなかった。

ミッドウエー海戦とちがう点は、米軍の一方的勝利におわらなかったということである。

決定的な攻め手を欠いていたともいえる。

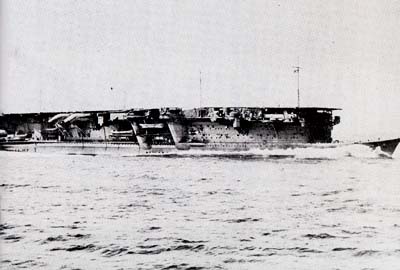

8月24日、空母「サラトガ」を飛びたった[ドーントレス」急降下爆撃機と「アベンジャー」雷撃機の計38機は、空母「竜驤」(りゅうじょう)を攻撃し、撃沈した。

その日の午後、今度は日本の空母機が米空母「エンタープライズ」を襲撃した。

フレッチャー提督はあらかじめ「ワイルドキャット」戦闘機53機で「エンタープライズ」の上空で待ちうけていた。

「ワイルドキャット」は零戦、97式艦上攻撃機、99式艦上攻撃機におそいかかり、対空砲火もいっせいに火をふいた。

はげしい空中戦が太平洋上にくりひろげられた。

「エンタープライズ」は大破したが、巡洋艦、駆逐艦などにまもられて戦闘海域をのがれ、日本軍の攻撃隊は、あきらめて引きあげた。

東部ソロモン海戦で、日本艦隊は空母「竜驤」のほかに駆逐艦「睦月」が沈没、巡洋艦「神通」と輸送船「金竜丸」が大破、水上機母艦「千歳」が損傷した。 |

1912年8月23日、第二次ソロモン海戦

|

日本軍は90機をうしなったのにたいし、米軍機の損失は全部で20機だった。

24日の午後、フレッチャー提督は艦隊を後退させ、翌日の戦闘にそなえた。 しかし日本艦隊は合戦をさけ、攻撃距離外にのがれてしまった。

東部ソロモン海戦は、決着のつかないまま終りを告げた。

「竜驤」は米軍機の攻撃をうけるまえに、21機をガダルカナル攻撃に発進させていた。

この隊はラバウルからの一式陸上攻撃機と合流してヘンダーソン飛行場にむかった。

飛行場の“カクタス”航空隊(ガダルカナル島の海兵隊航空隊の隠語名)の「ワイルドキャット」が迎撃して、16機を撃墜した。

4日後、ヘンダーソン飛行場の航空隊は、日本軍3500人(一木支隊の残余と川口支隊の一部)をのせた輸送船4隻に攻撃をくわえ、駆逐艦「朝霧」を撃沈し「夕霧」を中破させ、その他に損害をあたえた。 |

爆弾の直撃を受けた空母「エンタープライズ」

|

|

米軍の航空攻撃を受け沈没した空母「竜驤」

|

海戦後、損傷のため9.5度傾斜して停泊する空母「サラトガ」

|

12 カーチスP40を活用できぬ米軍 top

ヘンダーソン飛行場ができあがった頃の状態は、パイロットにとっても地上勤務員にとっても、まるで地獄同然だった。

事態の改善は望めそうもなかった。

原因はワシントンに先見の明がなく、とくに陸軍航空部隊総司令官アーノルド大将のP40戦闘機の高度4,500メートルの高空性能たいする異常な執着にあった。

P40で高空飛行をするには、パイロットは高圧酸素を必要とした。

だが高圧酸素ボンベはガダルカナルにはなかったので、高度3,000メートルまでしか上昇できないP40は、零戦の絶好のエジキとなった。

バンデグリフトはP40に225キロ爆弾をつみ、島の周辺の爆撃だけにつかうことにした。

状況に適合しない飛行機設計上の誤りは他にもあった。

「ドーントレス」急降下爆撃機の硬質ゴムタイヤは、空母の発着には適していたが、ヘンダーソン飛行場の滑走路をメチャメチャにした。

しかも最初のうちは揚弾機がなく、手作業で爆弾を機体に装着しなければならなかった。

また55ガロン入りのドラム缶からガソリンをいれるのに、手動ポンプしかつかえず、せいぜい5、6機に給油するのに地上整備員は汗にまみれて数時間もかかった。

そのうえパイロットたちは、テントに住めればまだよいほうで、たいていは防空壕で寝起きしなければならず、食べるものはといえば、米と缶詰の肉か、野菜とコマぎれ肉のゴッタ煮で、話にもならなかった。

このような生活環境のもとで、航空隊員たちはガダルカナルの戦勢を変えるのに大いに貢献した。

戦局が好転するまえの1942年の8月から9月にかけて、バンデグリフト指揮下の海兵隊が上陸地点から撃退されなかったのは、航空隊の活躍によるところが大きかった。

13 零戦には2機編隊で対抗 top

|

ヘンダーソン飛行場では、日本軍が建てたバラックが航空隊本部にあてられた

|

パイロットたちは勇敢で技量もすぐれ、グラマンF4F「ワイルドキャット」は、かれらにふさわしい性能の戦闘機だった。 一対一の空中戦では、グラマンは零戦にかなわなかったかもしれないが、米軍のパイロットたちは2機編隊戦術をあみだし、つねに相互に援護しあうことにした。

単独飛行の零戦と遭遇したときには弾丸のあるかぎり撃ちつづけ、ただちにヘンダーソレ飛行場にかえった。

また日本の曝単機を攻撃するときは、後部銃座の射撃をかわすため、真上か側面の上方から攻撃するようにした。

ヘンダーソン飛行場には、少しずつだが飛行機が増強されていた。

8月22日には、陸軍のP40が5機到着した。

8月31日午後2時30分には、ウォーレス大佐指揮下の31機が飛来した。

すでにゲーフー少佐が指揮する「ワイルドキャット」19機と、スミス少佐指揮の「ドーントレス」12機がいた。

8月末にはガダルカナルでは、64機の飛行機と86人のパイロットが行動可能になっていた。

top

**************************************** |