|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 付録

|

一章 登場する兵団

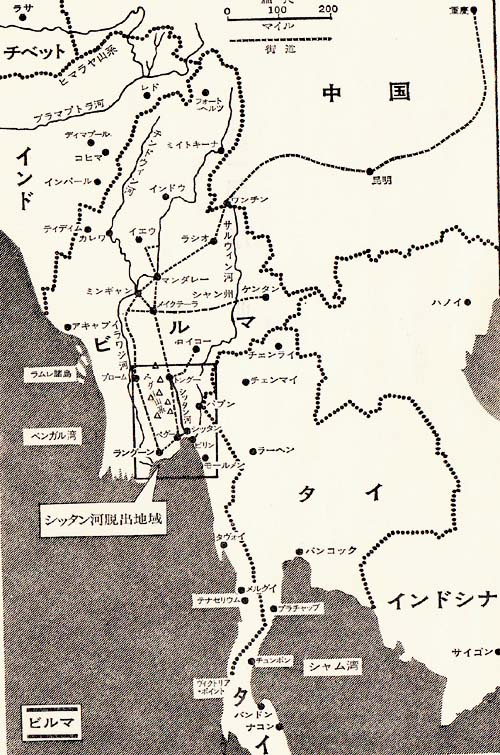

ビルマの日本軍は第一五、第二八、第三三の三つの軍から成り、これをラングーンのビルマ方面軍(木村兵太郎陸軍中将)が統括していた。

そしてこの方面軍はサイゴンにある寺内元帥の指褌下にあり、その南方軍は東京の大本営に結ばれているという仕組みだった。

一九四四年から一九四五年にかけて、これら各軍のうち、第一五軍はインド侵攻を企てて、大きく破れ、第三三軍はイラワジ会戦で敗北し、その結果、日本軍は中、南ビルマを失った。

一九四五年夏にはラングーンは英軍の手に帰し、一五軍と三三軍はビルマ東南の一隅テナセリウムに撤退しつつあった。

このためこの本の主役たる二八軍は、アラカンに孤立させられるのを避けるため、イラワジ河を渡り、ペグー山系にいちおう隠れ、ここからシッタン河を渡っての脱出を狙い、テナセリウムにいる二つの軍の残存部隊に合流しようとしていたのであった。

第二八軍

第二八軍は非常に限られた目的のためにつくられた軍であった。

一九四四年、日本がインド侵攻をはかったとき、その左翼をカバーするのが目的だった。

侵攻の主役は牟田口中将の第一五軍であった。

牟田口中将はチン丘陵を突っ切り、マニプール高原に出て、英第四軍団の司令部があるマニプール州の首都、インパールを奪ろうとしていた。

そしてここを陥してブラマプトラに進む。

彼の驀進が伝えられるや、ベンガル地方の不満分子が英国の圧制に抗して立ちあがり、ここに日本のインドへの門が開かれる――

|

|

とにかく、これがその理論であった。

この一五軍の左翼を守るべく、すなわちアラカンや、その南のチッタゴンからビルマに上陸してくるかもしれない英軍に備える必要があった。

第二八軍の隷下には三つの師団が置かれた。

まず第二師団、これはのちに中央ビルマに動かされ、ついで仏印に移されるので、この物語には出てこない。

第五四師団と第五五師団がこの物語の主役である。

このほかにも一九四五年七月の出来事にドラマティックな役割を演ずる若干の部隊がいた。

海岸線の見張りとして日本軍は海軍の協力を得ていた。

それは田中頼三海軍中将麾下の第一三海軍根拠地隊であった。

彼の名は南西太平洋において聞こえ、二個の警備隊をもっていた。

第一二、第一三警備隊である。

これらはラングーンとタンガップに位置していた。

彼らの主要任務は海岸線に近づく敵艦の哨戒と、河口を封鎖し、機雷の掃海作業をすることにあった。

各警備隊は六〇〇名強の水兵から成り、さまざまの小舟艇、上陸用舟艇一五隻、四ないし五隻の魚雷艇、相当数の機雷掃海艇をもっていた。

一九四五年の最終段階では、あわただしく召集された市民もふくめたラングーン守備隊の各部隊を一括して第一〇五独立混成旅団が編成され、これはペグー山系にある二八軍の直轄になった。

これら部隊のうち五五師団はビルマでの経験が最も深かった。

この師団は四国の高松、徳島、高知、松山の出身で過ぐる一九四一年一二月、タイからビルマに侵攻し、激戦につぐ激戦で、英第一七師団を敗退させて、シッタン河を渡らせたものだった。

その姉妹師団(三三師団)にラングーンを奪らせ、自らは敗退した英軍攻撃の補強部隊としてトングーまで南進し、一転して北上し途中マンダレーを陥し、急襲を重ねて北ビルマ一帯を制した。

まさに勝ち誇った快進撃だった。

一九四四年一月、新たにこの二八軍を引き継いだ桜井省三中将は五五師団の歴史もビルマ全域をも知り尽くしていた。

一九四二年の侵攻時にこの三三師団長だったのだから、それは当然である。

若い士官時代、彼は駐仏武官付だったし、支那事変当時は陸軍省の参謀本部員を勤め、一九四二年にラングーン攻略を一気に仕上げたのも、一九四三年三月東京中央の機甲本部長になった。

彼の部下たちは彼の清廉と果敢な決断と良心的な私生活のゆえに、彼を尊敬し、この点ではビルマのほかの将軍たちの何人かとは一線を画されていた。

彼と同僚のほかの軍司令官のうち一五軍の牟田口中将は女道楽で聞こえ、三三軍の本多中将は猥談の無尽蔵の持主とされていた。

もっとも、本多のそれは実行がともなわぬ口だけのものだったらしい。

桜井中将は日本人としては背が高く、外観は痩せて骨ばってみえた。

彼は高齢まで生きている。

彼が発した自殺的突破作戦も、正義の習性から出た点が多分にあり、彼の部下はいまでも彼に忠誠である。

事実、彼の部下はいまだに毎年彼の誕生日を彼の家で祝い、一緒に写真をとることになっているという。

五五師団の斎藤中佐はかってこういった。

「閣下は麗峰富士の典雅と崇高さを思わせる」そしてこれはもっと要を得ていると思われるが、

「閣下は英印軍の兵力やビルマの戦略地図を熟知していた」と彼はつけ加えている。

一九四四年一月一八日、彼は参謀長に岩畔(いわくろ)豪雄少将をつけられた。

岩畔は全ビルマ軍のなかで最も才能豊かな男だった。

彼は桜井の下に補せられるまでに、すでに沢山の重要な経験を経ていた。

こういう言い方は濫用されるが、彼はその壮年期には日本軍の運命を担った男であった。

彼は日本軍の満州政策を示す重要な文書「満州国指導要綱」なるものを一九三二年に描きあげた。

当時、彼は武藤軍務局長のスタッフであった。

のち一九四一年には、数人のアメリカ人宣教師が、米国務省を通さないで、郵政長官ジェイムズ・ウォーカーを通じて、中国における日本軍の限定地域占領を合衆国が認めるよう直接ルーズベルトに当ったことがあるが、そのとき日本陸軍の代表として派遣されたのもこの岩畔であった。

彼はニューヨークとワシントンで最高レベルの人と極秘裡の交渉に数ヵ月を費やしたが、結局、肝心の点で合意成らず交渉は決裂に終った。

彼に接したアメリカ人の多くは、彼が人好きのする精力的な人物だといっている。

しかし、歴史家のなかには彼は元々調停にいったのかどうか、単にアメリカの開戦への意志を計量する心理作戦が目的だったのではないか、とする者もある。

そしてこのときの彼は日本に中国でのフリーハンドをもたせてくれる保障が得られるならば、アメリカとの融和を保ちたいとする日本軍部内の一部勢力を代表していたということもありえないことではない。

交渉が決裂してから数ヵ月経ったときには、この岩畔は仏印(当時)にいて、マレーの英軍を撃つ命令を待っていた。

当時、彼は近衛第五連隊の連隊長であった。

彼のシンガポール目指しての迅速、酷薄な進軍の模様は彼の『世紀の進軍』に詳しいが、この戦闘日誌体の草稿を彼はペグー山系の山までもってきていた。

しかし、この岩畔は政治的軍人であった。

マレー作戦が終ると、彼はインド政策に取組み、インド国民軍と日本との関係をコントロールする機関の長になった。

岩畔機関、のちの「光機関」は日本軍とインド人との交渉に当たり、物資の調整をその役割とした。

これも摩擦が絶えず、不満も跡を断たなかった。

彼は円滑にことを運ぶ点で前任者藤原少佐に劣っていた。

あるときはインド軍司令官のモハン・シンを逮捕するはめにさえなった。

その後機関長は岩畔からベルリンの駐独武官山本大佐に引き継がれ、岩畔はスマトラ軍政官に補せられた。

そこから、この南西ビルマの第二八軍桜井中将のところに移されたのである。

第五四師団

一九四五年夏における二八軍の最大の部隊は第五四師団である。

師団の暗号名は「兵」〈ツワモノ〉である。

しかしほかの日本語の場合と同様に、この「兵」 の字は〈へイ〉とも〈ヒョウ〉とも読める。

日本語の一部は一〇〇〇年も前からの中国からの借物であり、日本に入った時代によって発音が異なる。

いくつも読み方があるため、日本語はきわめて暗示的な言語である。

五四師団の暗号に含みがあった点では、二八軍のほかの暗号名の場合と同様である。

名詞〈ツワモノ〉それ自身に、勇気の響きがあるが、この字は訓読みではこう読むのである。

〈ヒョウ〉という読み方は日本の内海に面した「兵庫」県の最初の字であり、この地方には姫路という美しい城下町がある。

この暗号名には勇気をふるいおこさせるという含みがあり、昔の武将を連想(〈ツワモノ〉は中世的香りを伝える)させると同時に、この師団の出身地を思いださせる作用もあった。

片村四八中将指揮下だった五四師団は一九四三年九月にアラカン防備の役を引き継いだ。

担当区域にはラムレとチェドバ両島もふくまれていた。

英第四軍団の仮借なき圧力はこの師団をもアラカンから押して、一九四五年春にはほかの二八軍隷下師団と同様、この師団もアラカンを手放してイラワジ河を越えなければ孤立させられ、英軍に包囲されてしまうことか明らかになってきた。

そこでこの大河に向かって戦いつつ撤退を開始した。

五四師団の司令官は一九四四年九月に、片村中将から、勇敢で、すこし茶目気のある宮崎綮三郎中将に引き継がれた。

宮崎は体こそ小さいが、第三一師団がコヒマから撤退するときの後衛をつとめ、勇猛にいくつもの死線を越えてきていた。

宮崎中将は元来イラワジ河をタエトミョウで渡ろうと心算していた。

しかし英軍の快速の進軍がこれを不可能にした。

そこで中将は、西岸に適当な渡河点を必死で探しはじめた。

その結果、カマを選んだ。理想的とはとてもいえない地点だった。

北、西北、西が攻撃さるべく開いており、部隊が渡河の準備をしている間、これをどうかわすかが問題だった。

そのうえ渡れば渡ったで、これを捕えようと待ち構えるインド第七師団の哨兵線を突破しなければならなかった。

事実ここには二つの哨兵線があり、内側のそれはカマの南方、イラワジ河東岸に沿って四マイルの弧を描いており、兵力にして三個大隊が高地の厚いジャングルに潜んでいた。

外側の哨兵線は牽制部隊として雑木林に二個大隊を擁して、五四師団のペグー山系への道を塞いでいた。

日本軍は相当手強い戦闘を経て、やっとこれら哨戒線を破り、ポーカンの村落に到達できよう。

そこでいちおう部隊の集結を終わり、ペグー山系に隠れるというわけだ。

宮崎中将の部隊はすでに相当やられていた。

すなわち、カマの戦いでイラワジ河の橋頭堡を保持し、通過しようとしたとき、彼をまちうけた哨兵線によって、輸送車輛、大砲と一四〇〇名の兵員を失った。

このとき七〇名以上の捕虜が出た。当時としては多い数である。

師団の士気が衰えかけていることを示していた。

宮崎中将はこの痛手に屈せず、一九四五年五月下旬までに、イラワジ河の東の丘陵、ポイント五三六と呼ばれる集結地に大半の兵を集めた。

そこからポーカンに向かい、打ち碎かれた戦力を立てなおして、ベグー山系に向かったのであった。

第五五師団

第五五師団は二八軍がペグー山系に集結する前に、いくつかの部隊に分散していた。

歩兵第一二一連隊を主体とする「干城兵団」は、一九四五年春、ポパ山から出てきた英印機甲部隊の南下を制止するのを任務とされた。

つぎに歩兵第一四三連隊を中核とする「忠兵団」は、もと三三軍の隷下にあり、ついでビルマ方面軍直轄となったものだが、これはメイクテーラとラングーン間の優勢な敵部隊を堰止めることを支援するよう命ぜられた。

忠兵団は花谷正師団長自らが直轄することになった。

従って残余の歩兵部隊は歩兵部隊長長沢貫一大佐(のち少将)の「振武兵団」に編成替えされた。

こういう大きな部隊をシッタン河東西に切断することは力を当然弱めた。

師団長花谷が中央ビルマにいてペグー山系側にいないことは、部隊の士気を低めた。

兵たちは日本の厳正な伝統を守るサムライとして、このタフな老人花谷を尊敬していたからである。

こうは見ない士官も多い。

私は戦後の一九四六年にタイ国でこの花谷中将と数回言葉を交した。

その時写真を撮るために出てきた花谷は、ぶっきら棒な、温かい父親のようにみえた。

実際には彼は狡猾獰猛な男で、部下の若い将校を、彼が満人をみたときと同じく、軽蔑的な、人間を人間とみぬやり方で扱った。

柳条溝事件にいたるまでの数年間、彼が同僚とやったことは中国人を物質のように扱う政治的謀略のつみ重ねであった。

部下の高級将校の顔を拳骨で殴った話や、彼が腹を立てただけでなく、ほかのものにも気合いを入れるために、

「ろくに実戦の経験も戦況判断もないこの穀つぶしの無能野郎めが」

と雄牛のように唸りながら殴打したといった話が沢山ある。

いくつかの場合この見方は当たっていた。

しかしだからといって、自分の当番兵の面前で中佐の位にある部下を叩くことによって、師団長にたいする信頼は増さず、事態はすこしも好転しなかった。

これがあまりたび重なるので、ある中佐は紫色に腫れあがった顔から血を流しながら、日本のサムライの伝統に従って、自分の刀で腹を切ろうと思ったほどである。

これらは花谷中将に何の役にも立たなかった。むしろ反対だった。

彼は部下の作戦遂行の方法なり、態度なりが気にいらないと、切腹しろといいつけたといわれる。

若い中尉がアラカンで、特攻的作戦を命ぜられたとき、英軍の鉄条網を切断するのに砲兵を要請したところ、花谷は彼を卑怯者と罵った。

「砲兵なしでやれ」と彼は怒鳴った。

「夜襲をかけろ。砲兵はいらん。どうしたというんだ。夜襲が恐いのか。

腹を切れ。ここですぐ切れ。刀が錆びているのなら俺のを貸してやる」

若い中尉は、この怒った将軍よりももっと凄絶な戦闘場面で鍛えられていた。

だからまんじりともしないで目をすえていたという。中将についてはもっとひどい話がある。

花谷はあるとき村山誠一という師団付工兵将校が、面倒な仕事を手伝っていたためほとんど素裸なのに出遭った。

花谷は、

「おまえはいつもそんな格好でいるのか。それを部下に習わしてもよいのか。それでも連隊長つもりか」と一喝した。

部下の前で叱られたことに腹を立てた村山中佐は、もう一度言われたら、俺はその場で切腹してみせる、と自分の士官たちにいった。

階級の下の者になると、花谷の手口は違っていた。

誰にでもわかる率直で、簡単な言葉でいった。

「いまどういう時だと思う。とことんまで戦え。わかったか。

最後まで撃ちまくれ。撃ち尽くしたら刀でやれ。刀が折れたら人間爆弾でぶつかって敵と取っ組め。

十に一しか見込みがなくてもだ。叫びつづけろ。天皇陛下万歳と死ぬまで叫べ。

それでこそ勇敢に戦ったといえるのだ」

別の面でも、花谷中将は彼の師団だけでなく、二八軍にたいして大きな影響を与えた。

参謀長の岩畔と同じく、花谷も諜報活動の経験をもち、戦争における謀略の価値を知っていた。

花谷は一九三〇年代、たえず北支に拡張し、中国全土を日本の玄配下におこうとする満州の日本陸軍の一派の一員であった。

満州はその手はじめにすぎなかった。

アラカンの彼の食堂で、来る夜も来る夜も、花谷は五五師団の将校たちに、いかに自分がほとんど単独で満州国を創ったかを語ってあきなかった。

「満州国は俺がつくったのだ」

一九三一年九月一六日、日中間のすべての事柄が手づまりの状態にあって、日本が戦争をしかけるきっかけをつかむための挑発として、いつ鉄道を爆破すべきかどうかの小田原評定がつづいた席上で、もう一人の軍の共謀者板垣大佐(花谷は当時少佐)が、万事に箸の倒れ方で決めることにした。

「よく聞け。これが右に倒れたら、計画は全部御破算にする」

箸は右に倒れた。今田大尉がスッくと立ち上がって叫んだ。

「要するに諸兄は命が借しいんだ。箸で決めるような無意味なことはやめていただきたい。

小官は先にいきます。自分で決行します」

彼は部屋を飛びだした。当時奉天の特務機関の長であった花谷は簡単にこういった。

「あ奴だけやらせるわけにはいかない。俺もいく」

この花谷の一言で鉄道線路は爆破され、日本軍は事件を中国人の仕業になすりつけ、中国にたいする戦争に入る口実を得た。

ここから太平洋戦争への道は開かれたのである。

花谷は日本の運命に重要な役割を演じたといえる。

丘陵の諜報部隊

花谷の第五五師団がアラカンからイラワジ河を渡って動きはじめたとき、彼自身は中央ビルマの、師団と離れたところにいたが、彼が部隊に残してきたものは、戦争の道具として密偵を利用して部隊を勇気づけるということであった。

といって、彼がこれを創始したのではない。

第二八軍は全体として諜報好きの気風があり、将官や参謀には、花谷の満州の仕事に一枚噛んでいたり、どこかで諜報活動の経験を修得していたものが多かった。

振武兵団ができる前、この五五師団歩兵兵団長だった桜井徳太郎少将(同姓の二八軍司令官と混同しないこと)もかって中国で勤務したことがあり、率直で開放的で、むしろ硬骨漢といわれた彼も手荒い、手っとり早い情報蒐集の仕組みをもっていた。

土地の者のなかからギャングや政治的一獲千金組らに土民の情報を集めさせ、日本軍の手に渡させていた。

強面(こわもて)でいく彼らを指して“支那ゴロ”と日本人は呼び、彼らの情報には得るところがあった。

しかしこれは短期間用にはよいか、この強面(こわもて)で人々を抑圧することを長くやっていると中国人から敬遠される。

花谷と桜井の強面(こわもて)好みは、ビルマ方面軍がこの二人の将軍を指しで、軍が固物(かたぶつ)を抱えているとみた理由である。

このうちの一人は(一概にそうだという証明もないが)全く“無茶苦茶だ”という評判が軍の内外になりわたっていた。

日本のジャーナリストが彼らを奇人の好一対とみたのも不思議はない。

しかしどうもつじつまが合わないように思えようが、花谷の残忍な方法は決してサディズムではない。

目的をもち、またしばしば成功もしている。

彼はいたく大和魂を信じていた。

大和魂とは日本精神のことで、兵を不可能な仕事に駆りたて、人間の限界を超えさせ、崇高な犠牲者よろしく、祖国の名において、大和魂を彼らから引きだすことかできた。

花谷中将が師団長を引き継いだときにはもういくつかの諜報活動が開始されていた。

マレー、シンガポールで捕虜となったインド人から構成され、インド人をしてイギリスにたいして戦うよう訓練されたインド国民軍は、イギリスへの忠誠心を破壊し、インドに諜報員を送りこむために、日本軍の庇護のもとインド国境にいくつかの諜報機関を創設していた。

インド国民軍と協力する日本の渉外機関はさきに記述したとおり、光機関と呼ばれた。

この機関のアキャブの長は、早大政治科を経て、東京の中野学校なる諜報センターで教育された服部大尉であった。

服部は叛徒ビルマ人オン・サンや彼の部下で一九四一年海市島で訓練された独立党員にもその訓練を前言していた。

彼のアキャブの機関はアラカン中に情報網を張りめぐらし、英軍の祿を超えてインド奥地にまでおよんでいた。

中野学校出身のほかの士官や下士官に加えて、アキャブの機関は三人の民間人をも嘱託として抱え、日本人の宗教を軍務に奉仕させるという前例のないものをつくっていた。

彼らの一人、丸山行遼は最も熱狂的な超国家主義的宗派たる日蓮宗に属する仏僧であった。

日本人にしては珍しく彼はウルズー語を実用の域まで解し、諜報員をカラダン峡谷から募集してベンガルに送りこむ仕事に従事していた。

彼が仏僧であったことと、彼の成功とには関係がなくはない。

丸山は戦前インドで、自分の宗派の布教につとめていた。

日本軍がアラカンを制するや、彼はアラカン人の情報網をつくりあげ、前線近くの基地からインド国境にまで手を伸ばし、戦争地帯を何の障害もなく歩きまわっていた。

彼をとりまくアラカン人は、彼が英軍の罠にはまって捕まるかもしれないときには、必ず彼に耳打ちしてくれた。

そして彼が土地の僧侶たちとつながり、他方で土着の権門たちともつき合っていたことは、日本軍にとって理想的な情報源であった。

鉄砲や大砲の飛び交うなかを平然と動きまわる丸山の勇気にアラカン人たちはいたく感動した。

空襲や大砲の弾幕下でも、彼はうちわ太鼓を叩き、南無妙法蓮華経(ナンミョウホウレンゲッキョ)という彼の宗派の名号を、大声で詠唱した。

これが数珠(じゅず=ロザリオ)のように、際限もなく反復されて唱えられると、催眠剤のような効果をあげた。

また彼は戦死した霊にもお経をあげた。

「土地の住民の心にこの聖人が与えた影響は情報蒐集を非常に楽なものにした」と一日本人記者は記している。

萱吹(かやぶき)の場合はもっと変わっていた。

この男は回教徒で、日本人としては珍しくメッカ詣を果たしていた。

彼はアラカン人のスパイ網をあみあげ、日本軍の制圧地域を非常に自由に動きまわった。

事実、彼らの一人は英軍司令部のなかにさえまぎれこみ、みたことすべてを覚えこみ、誰にも誰何されることもなく、静かに出てきたのであった。

回教徒の萓吹はアラカンの回教徒たちから、崇敬されていた。

このため、インドに舟で通う中継基地アレタンギョウに機関をつくるための人を集めることにやすやすと成功した。

アラカンに回教徒がいるというニュースは広く伝わり、ベンガル湾沿いにアキャブから小さな港マウドにかけてスパイの情報網をつくる志願者にも、こと欠かなかった。

花谷中将は単にインドにスパイ機関をもつだけでは満足できなかった。

アラカン地帯には、無数の原始的高地部族がいる。

彼はインドやビルマの上層社会からと同様、こうした部族からも情報を得るべきだと決意した。

中野学校卒業生のなかから選んで、彼は「明工作班」をつくった。

その長に田中征六郎大尉を置き、三人の下士官を中核とした。

田中はビルマ人と一緒に働いたことがあった。

一九四二年のビルマへの侵攻当初、彼はビルマ国民軍と一緒に進軍した。

一人の中核独立党員の下に三〇〇名編成で、タンガップからアキャブに通じる山道を抜けて、日本軍歩兵主力部隊よりも先にアキャブに着いた。

彼は地勢図やカラダン峡谷の住民に精通していて、四〇名のアラカン人とカムイ族の諜報員たちを使って、マユ山稜に基地をつくった。

これらの人々をモードク付近の山稜に散らし、西アフリカ師団がカラダン峡谷を南下していく動きに関する情報を、彼らから入手した。

彼が接しか何人かの部族民は、気性がひどく荒く、日本平は彼らを手なずけるために日本酒と野菜を与えた。

経常費はしれたものだったが、賞与ははずんだ。

土民たちは政治的なことは何も知らず、また関心を払おうともしなかった。

彼らの行動半径はインド=ビルマ国境の辺境にまでおよんでいた。

パンドラパンやチリンガに送られた諜報員は、やすやすとチッタゴンやベンガルの西北に侵入できた。

田中は情報蒐集のほかに、ゲリラ的動きもやる男であった。

彼はビルマ国民軍の遊撃隊を送りこみ、ベンガルのチッタゴンを背後から奪取する訌画を立てた。

しかしこれは実現しなかった。

彼はムル、カムイの両部族には特に関心をもち、彼らの簡易な生活や風習をあまりよく見習ったので、一度などその地方で一番評判の娘を嫁にしてはとの申し出をうけたほどだ。

二〇〇円がその価格だった。

しかしカムイ族では、腹が出ているのと出臍と尻が出ているのがいいとされていたため、彼女は田中の美人の概念とはかけはなれていた。

彼はしっこく勧められたが、辞退するしかなかった。

資金と威信をともなうこの種の情報活動は、大きな軍事力を背景としてはじめて成立することであった。

一九四五年初頭、アラカン地域から日本が撤退を開始した頃には、田中の配下たちはモードク周辺にかくれ、動こうとはしなかった。

これは危険な状態であった。

田中らは毒蛇の棲む蔦のびっしりと覆うジャングルに住み、すべての食糧の供給源が断たれていた。

田中の小集団はまもなく飢餓寸前になった。

マラリアと脚気とがわずかに残った体力を消耗させた。

彼らはアラカン山系東部を抜けだし、ミョーホンの村に集結した。

ある晩、彼らの住んでいる小屋が土民に囲まれて、襲撃された。

隊員は一人残らず虐殺された。

必ずしも全部が全部この通りではないとしても、大体これが戦争終結前の二八軍の情報隊に携わっていた者の運命であった。

諜報員があちこちたくさんいたので、軍全体の崩壊にともない個人の悲劇も頻発した。

二八軍の諜報部隊の特徴となっていた激しいゲリラ訓練を経た諜報員とは全く性質を異にする二人の諜報員が一九四五年ペグー山系にいた。

それは普通の市民たる水島盛吉とその妻である。

この妻はデルタ地帯バセインの生まれでカレン族であった。

バセインではカレン族の妻と幸せに暮らしていたが、英軍がしだいに常に近づくにつれて、彼はそこが英占領地域になってしまえば、自分が日本人であることを、どうせ長くは隠し通せないと思った。

妻は何も逃げることはないのだと彼は考えた。

しかし自分はもうこれまでと思いおよんで、まだ逃げ道のある間に脱出しようと用意をはじめた。

いつのことになるかわがらぬが、戦争が終われば妻とは再会もできると思った。

そこで、振武兵団について山に逃げこもうと思うと妻に打ち明けた。

妻は彼に抱きついて泣いた。

嘆願し、ついには責めさえした。水島はあきらめた。

山系にいく時は、彼はカレン族の妻をも連れていった。

ビルマ人の生活に通じている男と、一方ビルマならば誰にも怪しまれることもなく――比較的にの話だが――動けるカレン族の女、振武兵団の情報源としては得がたい宝だった。

まもなく彼らはペグー山系の東側を、あちこちへと動いた。

ビルマ国民軍の部隊の集合地点も目撃した。いまは国民軍は英軍側についていた。

理屈からいえば、この動乱の時代は彼ら二人を守ってくれるはずであった。

多くのビルマ人の宗族は進駐軍に追い立てられ、食糧事情は混乱に陥っていた。

いろいろの理由をつけて、村から村へと動くことができるはずだった。

しかし、そうすると偶然がありすぎた。

東の山の村々で、どうもあの二人は怪しいという噂が立った。

まもなくビルマ国民軍は二人を捕え、訊問しようと決めた。

生憎なことに、二人をみつけることは容易だった。

どんなに危険な地域でも彼らはつねに二人連れであった。

ある時彼らはある村にやってきて、すぐ周囲の尋常でない空気を感じた。

村人たちはそわそわしていた。

二人はどうも見馴れぬ人がいることに気づいた。

そのとき数人の男の集団が小屋と、周囲の森林にそっと隠れ、村から外への道を塞いだように思えた。

はたせるかな、ビルマ国民軍は水島夫妻が村に着いたのがしれると同時に電話で連絡をとっていた。

相手の手回しが早かったので、とっさに逃げる術もなかった。

三、四人の見馴れぬ顔が水島のほうに向かって連携を保ちながら動いてきた。

水島はピストルをとりだした。

それは自分を守るものではなく、自分も妻もどちらもビルマ人の手(従ってここでは英軍の手)に渡さないためであった。

彼は妻の胸にピストルの狙いをつけて引金を引いたビルマ人が近づく前に彼はピストルを自分に向けた。

妻の体がぬかるんだ土にすべるように倒れると同時だった。彼は自分の脳天に第二弾を撃ちこんだ。

私が最も重要な諜報機関の話を最後にまわしたのにはわけがある。

それは彼らの活動が一九四五年夏の突破作戦の計画と実行に最も大きな影響をもつものだったからである。

一つの区域、すなわちアラカンの特別な区域にそれぞれ結ばれていたほかの密偵機関と違って「はやて隊」は二八軍全体から抽出されてつくられた。

この機関は一九四四年一○月にタイッキで創設された。

当初は大きな判断資料を集めることを目的としたもので、むしろすぐに役に立つ戦術的価値のある情報を集めようとしたものではなかった。

二八軍司令官桜井中将は早くもこの段階において、将来いつの日か、彼の軍が南ビルマにおいてゲリラ戦に巻きこまれることを予測し、そうしたとき役に立つ巣団をつくっておきたいと思っていた。

同機関の者は、戦いの起こるであろう地域に精通し、土民の間を自由にやすやすと動けるようなものでなければならなかった。

このことは創設時の人選からみてもわかる。

選技人員には二つの面の考慮が必要であった。

一つはビルマ人に酷似し、気づかれずに彼らのなかにまぎれこむことのできる者。

もう一つは精神と肉体との両面の適性であった。

その目的は、日本語でいうと、つぎの四つの漢字に要約できる。

「皇心緬形」である。

正確な学修と、ビルマ人の風習の修得のために細心の注意が払われた。

隊員はビルマ食を好んで食べなければならなかった。

野菜や魚に敏感な味覚をもつ日本人の好みと違ってビルマ食は味がインド・カレーのように、辛く、激しかった。

彼らは放尿や排便の姿勢さえビルマ人特有のそれに、合わせるよう教育された。

ところが奇妙な話ではあるが、菅原大尉――彼は光機関に属し、諜報員や日本人でない兵と仕事をした経験がいくらかあった――のほかは、はやて隊の教官の誰もが、多少はともあれ、諜報活動をほとんど知らなかった。

はやて隊隊長は二八軍参謀室の蜂須賀光男少佐であった。この人選は当を得ていた。

溌刺としていてユーモアもあり、公正な人柄、広い肩幅と筋骨を除けば、ビルマ人と間違えられるほど小柄で、色が黒かった。

精神も肉体も充実していた。

彼もほかの教官たちも、隊員と一緒に諜報のことをはじめて実習した。

特にビルマ人の生活様式を、日本人を父に、ビルマ人を母にもっと一人の民間人から細部にわたって教えられた。

広い視野からみたビルマの状況は岩畔少将や土屋中佐といった年配者の講義を聞いた。

一六一名の訓練生が、この学校の存在した二、三ヵ月の間に、はやて隊の手に渡された。

このうち二一名は第二期生の中核になるべく残されたが、これは実現しなかった。

二八軍はすでにペグー山系に撤退をはじめたからである。

残りの者は自分の所属師団に帰っていった。

五四師団に帰ったものは、小さい諜報機関「楠隊」をつくった。

これは日本軍のほかの機関と同様、中世の武士の英雄楠正成にちなんでつけた名である。

五五師団に戻った者のうち半数は、その師団の主力部隊忠兵団に編入された。

忠兵団はビンマナの花谷中将靡下にあって、英第四軍団が南下するのを喰いとめようと企てていた。

残りは振武兵団に編入され、その兵団のなかで「神風隊」と呼ばれる部隊の中核となって、一九四五年の六月と七月、この師団の偵察の役割を果たした。

はやて隊の犠牲者の率は高かった。

一九四五年八月、モールメンでこの隊が解かれたとき、生存者はわずか三四名であった。

はやて隊の募集経過をみると、元来二八軍の最も勇敢なものを選ぼうとした跡がみえる。

彼らは何事にあれ率先的であった。

しかし、もちろんどの軍隊でも事実はもっと散文的である。

自分の隊から飛び切りの将校や下士官をよこせといわれても、その期間も判然とせず、必ず戻してくれるという保障もない場合に、ハイそうですかとその優等生を差しだす指揮官はいないといってよい。

実際選ばれたときの様子は、たぶん歩兵第一二一連隊第三大隊第三機関銃隊の尾崎直観曹長が書いているような者が多かったのに違いない。

尾崎氏は現在NHK広島放送局長をしている。

彼はビルマ日記を保存しているが、それによると、一九四四年一〇月、彼はアラカン沖ラムレ島に、英軍の日本基地襲撃を予測して竹と椰子の葉でつくった小屋に住んでいた。

彼はつれづれに新しい迫撃砲を習おうとしていた。

ところがある夜、彼の小隊長稲葉中尉が小屋に彼を呼びいれ、

「二八軍がはやて隊というのを創るんだそうだ。おまえ行け」といわれた。

尾崎にしてみれば、全く唐突な話で、一体どういう隊なのですかとたずねたところ、特務機関のようなもので、六ヵ月間派遣されてから特別の任務で戻されるのだとしか知らされなかった。

結局、五四師団歩兵第二一一連隊からは三名が派遣された。

尾崎がいってみると、二八軍では四○名ほどの将校と兵がラングーンの兵舎に住み、特訓を受けようとしていた。

学課は、日本の手荒で残忍な軍事警察組織である憲兵と連携して教えられるという。

訓練は尾崎のような男にとって、それほど嫌なものではなかった。

難業苦業の行軍演習は、どのみち日本の歩兵操典につきものであった。

しかし、ここで身につけさせられることは、普通の行軍ではなく驚くべきものであった。

まず朝は唐手の訓練があった。

ついでビルマ語の読み書き、つぎに気象の研究、そして、ビルマの風俗習慣がみっちり教えられた。

これが秘密機関はやて隊員が学ばなければならない基礎的学習とされた。

これをいつまでやるのか、それは誰も知らなかった。

尾崎には語学の才能があり、ビルマ語にいち早くなじんだ。修了前に、ある程度ビルマ語の会話がこなせるようになった。

教課としては語学の訓練に最重点がおかれ、はやて隊員として最も秀でていなければならないこととされていた。

学習期間中に二、三回ビルマ語の試験があった。

教室での熟達とともにビルマ人と接触するのも必要だった。

村に入って村人と会話をやってみる。

ビルマ人はどうも自分たちの舌が、子供のようだと思っているらしいことに気づく。

アクセントがどうも自然ではない。

こんなことでは、はやて隊が要求しているところまでいくにはほど遠しである。

彼らはこのことで苦情はいわなかった。

彼らの仕事はビルマ人をスパイに雇い入れて、英軍の基地や施設にもぐりこませることであり、情報を本隊にもたらすこともしばしばやらなければならない、と蜂須賀少佐は彼らに説明した。

これをうまくやるためには、彼ら自ら英軍の線に侵入しなければならないこともあるし、これは危険きわまりない仕事であった。

このときにビルマ人化がものをいうのだ。

日本の兵は(将校も)よく頭を仏僧のように丸坊主に剃った。

しかし将校や下士官は、自分の好みの長さに髪を伸ばしていてもよかった。

そしてホンギー(ビルマ式シャツ)やロンジー(スカート)を着て、裸足やビルマ・サンダルで歩いた。

一番大きな悩みとなったのは、ロンジーの下からのぞく足の部分が、ビルマ人のそれよりも毛深いことであった。

完全に化けるためには、この毛を激痛に歯を喰いしばって一本一本抜いて、ビルマ人のすべすべの足そっくりに仕上げることが必要であった。

こうした陰の絶えざる苦労の反面、隊員が一息つけるのは、ビルマ人の村を毎日訪ねたときであった。

そこでは、愛想のよいチャーミングな娘たちと会話の練習ができた。

当時はまだビルマの人たちは概して親日的であった。

練習の終わりには、快い歓待と、ユーモラスな雰囲気のなかで、贅沢な食事が出ることもしばしばあった。

尾崎の場合、六ヵ月の訓練期間が非常に早く経った。

そして隊員は各自の師団に大半が戻された。

その頃になると、隊歌に象徴されているはやて隊の精神が発揚してきていた。

尾崎は半年をともに猛訓練にあけくれたもの同志が、期満ちて相別れるときに唄われたこの歌に流した涙をよく覚えている。

全部は思い出せないが、この歌にこういう一節があったことを彼は忘れずにいる。

誰もいない

一人ぼっちの荒野の涯てに

名のない花が散っていく

この歌詞のもつ哀しみと淋しさはよくその心を伝えている。

はやて隊員は危険と絶望の瞬間においてさえ、心の許せる友人の支えもなく、しばしば一人ぼっちで任務につかねばならなかった。

教習期間が終ると、ほかの六名とともに、尾崎は二八軍司令部に移され、ただちに泰緬国境の辺境の情況調査を命じられた。

彼らの指揮官は蜂須賀少佐で、数名のビルマ人を従えて出発した。

辺境のシャン丘陵までの道は遠かった。

帰途はサルウィン河下流をまわった。

どの村でも彼らは憲兵の死体に遭遇した。

明らかに戦争は遠く離れたカレン族の村にもおよんでいた。

ラングーンのはやて隊本部につくまでに、彼らは二八軍司令官とその幕僚がすでにペグー山系に移動をはじめていることを知った。

彼らは自らの食糧をトラックに積めるだけ積んでペグーにあたふたと発っていった。

そのペグーも当時はすでに英軍砲兵の猛爆下にあった。

モンスーン季のペグーは、人間にも動物にも、この世の地獄であった、と尾崎はいう。

彼のビルマの最後の記憶は、ビルマ人のある村長に、鶏一〇羽と自分のピストルを交換してもらったことである。

そのピストルは、日本軍が降服すれば、どうせ英軍にとりあげられるものであった。

ビルマ国民軍

桜井中将隷下の兵が処理しなければならなかった問題は、単なる軍事状況、ジャングルの困難、および熱帯気候下の河の問題にとどまらなかった。

彼は政治的難問にも直面していたのである。

それはこの土地で何とか生存する方法、物資補給の安全性、さては部隊の前進といったことに関する限り、情況が全く変わってしまったことであった。

日本が創立し、訓練し、養ってきたビルマ国民軍が、一九四三年の春に寝返ったのであった。

このことを二八軍の一部の幕僚はいくらかは予期していたが、彼らがラングーン市に整列し、察するところ前線に向かうため、隊伍を組んで行進し、静かに街から出て英軍に加わったのを目撃したビルマ方面軍の一部将校にとっては、全くの寝耳に水であった。

第五五師団歩兵兵団長桜井徳太郎少将は、絶えず彼の幕僚にこう注意していた。

ビルマ国民軍の日本への忠誠を保てるかどうかは、一にかかってマンダレー以北に英軍を釘付けすることができるかどうかにある。

「マンダレーを中心として、東西に延びる線こそが、ビルマの人心の変化する線なのだ」と彼は強調していた。

「ひとたび英印軍がこの線を越えれば、ビルマの民衆の心は一夜にして変わってしまう。

これが破られたら、すぐに司令部をシャン州に移動させて、一分遺隊をペグーに残し、我々はゲリラ戦を開始すべきだ」

桜井がこの可能性を予測せざるをえなかったということは、日本がすぐる三年間東南アジアで宣伝してきたテーマである日本とビルマ国民の友情へ向かって事態が順調に進んでいたことを考えあわせると、悲しむべきことであった。

日本はつねにこう信していた。

日本とビルマ人との間には特殊な友好的感情が存在する。

ビルマ人はつねに、彼らをイギリスの束縛から解き放ち、その政治的独立に手をかしたのが日本であることを忘れはしない。

そしてビルマをいま支配しているのは、大局からみれば日本の子供ではないか、と。

ことのおこりは一九四〇年にさかのぼる。

一人の中佐が新聞記者に化けて参謀の鈴木敬司大佐に随行してビルマに渡り、何人かの若い反英主義の独立党員に接触したのである。

ビルマ語の“ダイキン”とは旦那の意味である。

ラングーン大学を卒業した数人の若いビルマ人が、この国を支配しているヨーロッパ人と自分たちにはどこにも違いはないということを示すためにこの言葉を採用した。

鈴木は、イギリスからのビルマ人の独立を煽ればよいと確信した。

同時に彼はこれを利用して、蒋介石への物資輸送の流れを妨害しようとする日本の運動に役立てることも考えた。

これらの物資はラングーン港から陸揚げされ、ビルマ国道を通って昆明に送られていた。

鈴木は独立党員(ダイキン)を使ってビルマに混乱を起こし、ビルマ国道を通行不能に陥れることができると思った。

三〇名の独立党員がオン・サンをリーダーとして英領の村から脱出し、一九四一年海南島で軍事訓練をうけた。

開戦となるや、彼らはビルマ侵攻の日本軍梯団の道突内役として働き、また日本侵攻軍の跡を追うように、ビルマ独立軍の中核となるものの掻き集めに着手した。

この軍は鈴木参謀の「南機関」指揮下におかれた。

しかし鈴木と日本軍司令官飯田中将との間に、まもなく意見の衝突か起きた。

鈴木がビルマの即時独立を、そして独立党員(ダイキン)にもそう信じさせることを純粋に主唱したのは確かなようだ。

これは当時の日本の東南アジアの最高部の考え方に合わなかった。

ビルマに侵攻した日本軍の元々の計画は、大東亜共栄圈の外盾として、空軍基地の建設に適当なラングーンと南ビルマの地域を獲得することを構想したものであった。

英軍から比較的簡単に広大な地域が迅速に奪れたので、日本は考えを変えた。

そうなると、一五軍は軍政をやめて、オン・サンに約束した完全独立を許すべきであるとする鈴木大佐や彼のビルマの同志と一五軍の間に一悶着起きないわけはなかった。

日本の軍部がビルマ人に与えようとしていたものよりも、もっと多くの自由を鈴木はすでに約束していたため、バー・モウを首班として一九四三年日本の宗主権のもとでのビルマの独立ということで決着がつく前に、南機関は解散され、鈴木は内地に戻された。

当時の成果を振り返ってみるために、バー・モウ博士の書き残したものをみると、彼は植民地的法判のくびきから、ビルマを結局は解き放ってくれたのが日本であることを認めることにやぶさかでないのと同時に、未熟なビルマ国民軍も、これに一役果たしたことを確信している。

「いろいろな弊害はあったが、独立の精神は、それがつくられる過程で、このボロ軍隊のなかに燦然として輝いていた。

ビルマで起こった革命的闘争における、この軍隊の役割と重要性を誰も否定することはできない(原注4)」

(原注4 バー・モウ著『ビルマの打通戦』179ページ)

バー・モウは日本の軍国主義が嫌いだった。しかし彼は、日本軍に属しているものをすべて、十把ひとからげに、悪ときめつけることは愚かなことだと考えていた。

日本の軍人の性格を個々にみるとき、どんなに大きな相違があるかが大切だとしていた。

最初のビルマの軍司令官について彼はこう書いている。

幸い私と軍司令官飯田祥二郎中将との関係は、親密で温かいものになっていた。

私は彼が日本軍人としては珍しく人間味のある、父親のような、ものわかりのよいタイプの男であることを発見した。

表面的には軍国主義者にみえるが、深いところでは全くそうでないことがわかった。すくなくとも彼は相手の立場でものを考えるように、つねに努めていた。その点がほかの軍国主義者連と違っていた。

だから、彼には、物事の真相をつかむ――特に強調したい点は、戦争に勝敗はっきものだが、全住民の敵意と反抗心を起こさせたら必ず負けるということをつかむ――洞察力があった。

中将は神秘的なまでに、天皇と武士と武士道に忠誠であった。

これが心の底まで彼を支配していたので、それと同時に、他人は他人なりにその“神”に忠誠であることが理解できた。

これこそ実に稀有な、非軍国主義的資質であって、それゆえ、彼は我々の目に偉大な人間として映った(原注5)。

(原注5 バー・モウ著『ビルマの打通戦』264ページ) |

同じ種類のことが、下の階層のなかにもみられた。

だから一九五五年ビルマに戻った一日本人技師が、ラングーンの町を夜散歩していると「日本の旦那」と快い好意を示して呼びかけられたとしても、不思議とするに当たらない。

日本軍のもとでビルマ国民軍を指擇していたオン・サンは一九四五年英軍か訪問した。

それは自分の軍を英軍に復して点をかせぐためではなく、支配権を回復したものにたいする、やむをえない措置であった。

彼は日本軍から奪回した自由が、英軍の支配下になるとまた消えてしまわないことを望んでいたのである。

ビルマ国民軍司令部付であり、オン・サンの変わらざる同志であった高橋八郎大尉は、オソーサン脱党を聞いて、その跡をつげた。

彼は二月二三日ラングーンを発ち、プロームの東、シェダンでオン・サンにやっと会えた。

三月二七日、全ビルマ国民軍は公然と日本軍に叛旗を翻していた。

しかしオン・サンは高橋大尉に何の危害も加えようとしなかった。

彼らはまだ自由に、人前で語り合った。

高橋はオン・サンに、これからどうすると聞いた。

「この段階で日本軍に協力することは、ビルマを崩壊に導くんだ」とオン・サンは答えた。

「英軍とどういう取引きをしたのだ」と高橋はたずねた。

つい最近、英第一四軍団司令官スリム将軍に会ったばかりのオン・サンはこう答えた。

「理想としては、我々の望んでいるのはビルマの完全独立だ。

それがかりにだめならビルマの自治権だけでもよい。その線でいま交渉中だ。

しかしそれも拒否された場合は、俺は徹底的に英国と戦う」

停戦がなってまもなく、オン・サンは南機関の泉谷達郎大尉のもとに工夫して手紙を送ってきた。

泉谷は日本降服後、モールメンにいた。オン・サンの手紙にはこうあった。

「我々の独立を保つためには、英軍と協力しなければならなかった。

しかし私の南機関への信頼は崩れていない。

ビルマの将来は、まだまだ抵抗の道をたどらねばなるまい。

我々が日本の助けをもう一度借りなければならないときがあるかもしれない」

泉谷は大声で仲間に読み聞かせてからいった。

「戦争は負けた。しかしビルマに我々が尽くしたことは、ビルマ人の心に永久に生きつづけるだろう」

戦争というものは、このくらいその忠誠が変化するものである。

ともあれ、一九四五年三月にオン・サンが叛旗を翻してから、その年の八月(ところによっては九月)の終戦時まで、日本軍の補給線はビルマ人の襲撃に脅かされつづけた。

ビルマの村落は日本兵の天国ではなく、死の罠に変わっていた。

土地の諜報員から正確な情報を集めることは、しだいに困難になった。

ラングーンの陥落は、自分たちの判断が正しかったことを、決定的にビルマ国民軍の将校に確信させた。

top

**************************************** |