|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 付録

五章 第五四師団(宮崎繁三郎中将)

|

桜井が傘下にいれていた兵団は、司令部直轄のもののほか、五四師団、振武兵団、第一〇五独立混成旅団であり、このほか相当数の小さい部隊を動かしていた。

これら隷下各部隊のうち、五四師団は兵員九〇〇〇名を超える最大の部隊であった。

五四師団長宮崎中将は、麾下師団をアラカンから連れだすのに二分した。

北はアン街道を通過させるもの、もう一つは南(馬場部隊)でタンガップから抜けさせようとした。

木庭支隊(二個歩兵大隊、一〇サンチ砲装備の二個中隊)はポパ山から南下してイラワジ河を渡河し、師団主力に合流しようとした。

四月二八日、英印第二〇師団がアランミョーを奪取したことは、宮崎五四師団が分断され、イラワジ河をタエトミョウでは渡河できないことを意味した。

五四師団はタエトミョウに集結しょうとしていたのである。

宮崎の先遣隊(歩兵第一五四連隊二個大隊)はすでにタエトミョウの南麓に達していたが、敏速な英印第二〇師団の奇襲をうけたため、宮崎はその師団司令部と一個大隊をイラワジ河を渡河させ、東岸に移し、ほかの部隊は切られたままに西岸に残した。

それから五四師団は南下して、カマに移り、そのやや南の渡河点を突破して渡河を完了した。

二六日から三一日までのあいだにこの地区からかり集めた小舟七艘によったのである。

六月一日、五四師団はプローム=アランミョー街道を横断し、歩兵第一五三連隊と歩兵第二一一連隊第三大隊の前衛をつとめさせてこの夜ボーカンの北側のペグー山系の西麓に移動した。

六月二日から一六日の間、五四師団はボーカンに堡塁を築いた。その防備地帯を三扇区に分け、それぞれに歩兵連隊をおいた。

それから師団は食糧の徴発にかかった。食糧の徴発と渡河の資材集めを分担しないものは、ベグー山系を越え、シッタン河を渡河するのに必要な体力を回復するために休養をとった。

英軍はこのボーカンの堡塁に侵透作戦をこころみ、小規模の攻撃をしかけたが、日本軍が大きな反撃をしたというに値するほど大きなものはなかった。

六月一六日、師団は三つの梯団に分かれてボーカン地区をあとにして動きはじめ、ピュ川の西の山の厚いジャングルを分けて進んだ。

ベグー山系のこの部分は、ところどころに竹薮のある。

主としてチーク材の森林地帯で、道らしい道も、人間の生活の跡もなかった。

師団はこの人跡未踏の山で野宿を余儀なくされた。

もう一ヵ月前からモンスーン季にはいっていた。

筆舌につくしがたい悪条件のために、重砲を運ぶことは断念した。

七五ミリ口径以上の砲は処分した。

これに加えて師団はほとんど盲目で歩いていた。

四月二九日タエトミョウで英空軍の襲撃をうけて、師団の電信班が被害をうけ、電信機の大半が破壊されたため、師団と二八軍との通信は不通であった。

宮崎はシッタン河突破の申しこまれた日取りについて、思い悩んでいた。

二八軍の当初決めた計画では行動開始は、モンスーンがピークに達する前の六月末と予定されていた。

しかし宮崎は二つの理由から、この日取りを代える必要にせまられていた。

一つは麾下師団各部隊の集合が遅滞していること、もう一つは雨量が高まれば、英第四軍団の警戒、監視の目がたぶんゆるむという観測からであった。

このため七月二〇日がより適切と考えられた。

宮崎は、第111連隊が遅れていたから、各部隊が山系に、全部集結しおわるのは、七月一〇日ごろになることを知っていた。

すでに兵站部の業務に関する連絡が著しい支障をきたしていた。

ボーカンヘの移動の際、日本軍の所在を探る英軍との小ぜり合いの間、宮崎が心を奪われていたことは、インパール作戦のときの苦い経験からいって、ベグー山系にはいるには、最小限一ヵ月の糧食を兵各自がもちこむことを確認することであった。

ボーカンに糧秣弾薬が二八軍によって十分に集積されていると聞いて、彼はひと安心した。

その集積所が発見できなくて、彼の安堵は一挙に狼狽に変化した。

集積されているのはボーカンではなくて、さらに南に一九マイル、ラングーン街道のバウンデにちかいマッタインの村であった。

このため彼はアラカンからの撤退と、イラワジ河渡河ですでに疲労している兵の精力をポーカン地区の糧食収集にあてなければならなかった。

ともあれ、これに全精力を傾ける決意をした。

彼は軍のきめた出撃予定日に合わせるために、糧食をもたずにいかせるといった、兵のためにならないことはしたくないと思った。

彼はズルズルとベグー山系に入るよりも、ボーカン滞在を延ばして、必要な場合には敵を払いのけているほうがよいと思った。

はたして山系のなかでは彼の予測どおり、食糧は無に近かった。

そこで宮崎はプロームからあとを追ってくるであろう英軍の攻撃からポーカン地区を防衛する計画を立てた。

英軍ははたして攻撃をかけてきた。六月五日、英印第七師団の一〇〇〇名から一五〇〇名が一〇門の砲をもって、ボーカン防衛線の中央を突いてきた。

宮崎のいた右翼には、別に砲一〇門ないし一五門と相当数の迫撃砲をもって、一〇〇〇名強の英軍が彼の陣地の後方に突入しようとしてきた。

左翼の敵は大きなものとは認められなかったが、プロームからの道路にはその数が増しているようにみえた。

宮崎は「勝部隊」(歩兵第一五三連隊第一大隊)および野砲第五四連隊第三大隊を増強し、右翼に反撃を喰わせた。

この攻撃は六月九日の薄暮れからはじまり、宮崎は同日、戦闘司令所を右翼にちかいバジンエに移していた。

北方にポーカンが一望できる丘陵に歩兵の一部隊がいたが、折り悪しく歩兵第一五四連隊長村山一馬大佐がまぎれもないコレラの徴候を突如示しはじめ、数時間後には病勢は刻々悪化していった。

このため第三大隊長畑欣二少佐が連隊の指揮をとった。

計画は一五四連隊(第一大隊欠)と歩兵第一二一連隊の第二大隊にも伝えられ、左翼に進攻しようとして

いる英軍に強襲をかけたが、これは成功した。

同じころ六月六日には、補強した英軍部隊がボーカンの中央および左翼にさらに強く圧力をかけてきた。

ことに敵はこの平野を制圧できる六四三高地に攻撃を集中してきた。

中央を防衛する部隊(歩兵第111連隊、第一五三連隊)は激しい抵抗を示したが、漸次押されて、六四三高地は英軍に奪駭された。

この英軍の一部はさらに深く入って、ポーカン周辺の平野にまで進出した。

宮崎はこのため、右翼にいた111連隊の第一大隊を左翼の補強にした。

こうしているうちに、山砲三門を装備した日本軍山砲大隊が、六月六日、エビュに砲五門をもつ英軍がいることを発見した。

エビュはボーカンとプローム街道の中間点にある村である。

日本軍はただちに砲門をひらいた。距離六六〇〇ヤード。

この最初の一発が英軍の弾薬庫の中央に命中した。

巨大な爆発音が連鎖し、大きな火焔が二昼夜にわたってあがりつづけた。

宮崎は六月一二日戦闘司令部から引き揚げ、右翼の作戦を参謀長倉沢勘三郎大佐に託した。

同日、宮崎は師団司令部に戻った。ところが情勢は悪化してきた。

河川が氾濫し、来る日も来る日も雨ははてしなく降りつづき、部隊が動くことは不可能になった。

当然、物資徴発も中止せざるをえず、補給網も不随の状態になった。

集めた糧食を集積所に運ぶ術もなかった。

情勢の悪化はさらにつづいた。

村山大佐に起ったことは、五四師団の兵にも起ることの前ぶれであった。

悪性コレラが師団主力の兵たちの間に続発した。

六月下旬以降、将兵の多数がこの犠牲者になった。

村山自身はあたかも奇蹟のごとく、自分の疾息に楽観的であり、また事実生き残った。

しかし勝部隊を指揮する武田光大佐はこの恐ろしい病気の犠牲者になった。

大佐に昇格して、たった数日で死亡したのである。

宮崎にとって武田の死は打撃だった。

武田は部隊長となっていらいよく戦い、師団長は窮地を救うものとして武田の部隊に頼っでいた。

宮崎は麾下の指揮官のなかで、武田を最も勇敢で、ねばり強く、かつ純粋な男とみなしていた。

これからは指揮能力、勇気、果敢さを以前にもまして必要とする五四師団にとって、この時期に武田を失ったことは最大の痛手であった。

ペストも発生した。いやでもおうでも、このベグー山系西麓の地を棄てて、山中深く入らねばならないと宮崎は考えだした。

ここは泥と悪疫の低湿地帯と化し、そのうえ宮崎は作戦の残りを完結する前に山を越えなければならなかった。

撤収命令は六月一三日午後四時に発せられた。

モンスーンは最高潮に荒れ狂い、支流も一つの死の道具と化していた。

これも師団の活動に影響した。

なぜなら電信班の電池は水びたしで、残っている無線機はつかえなくなっていた。

師団司令部と諸部隊との通信は、すべて足で駆けるより方法がなかった。

そしてその伝令の多くも奔流に呑まれ、命をおとした。

六月一四日と一五日、師団の全部隊が秘かにボーカン地区およびその周辺の拠点を去った。

師団司令部は一六日に出発した。六月後半までにこれらの諸部隊は、ペグー山系の奥深く、新たなる集合を完結するはずであった。

宮崎が固く命じていたとおり、兵は一ヵ月の糧食を携行した。

しかしコレラとペストは難題であった。こういう言葉がかりにあるとすれば、“伝染病患者収容班”とでも名づけるべき班をつくってこれを解決した。

伝染した兵をひとかたまりとして、主力部隊からできるだけ離して、後続させ、感染を防いだ。

先遣隊は六月一五日、東に進発した。先発の主力部隊は、その拠点を一六日の夜一一時に発った。

音は極力殺した。

小さい数班の兵が、撤退を掩護するためあちこちに残された。

これらの班も一七日の朝五時には出発を開始した。

敵の反応は全くなかった。行軍の命令は師団司令部が決定した。

しかし、泥濘や沼地のなかの径を進むことは、糸をつたうようなもので、果てしなくつづく単調な雨のもと、日がたつにつれて、重い荷を背負った兵はやがてはなはだしく難渋しはじめた。

五四師団はついていなかった。

二八軍のどの部隊も、テナセリウムの屋根に逃げこむまで、狂ったように奔流する河川と気候に悩まされ、敵の砲弾の雨を浴びたが、ベグー山系にはいろうとして中途でつかまったものはほとんどなかった。

ところが、五四師団はほとんど戦いの連続だった。

まずアラカンから抜けようとして、ついでイラワジ河の渡河点を探していて、それに渡河中にも戦わなければならなかった。

最後がボーカン平原の攻防戦だった。

平原で彼らが求めたものは一時の休養と糧秣の徴発だけだったのに、残忍な敵に翻弄された。

宮崎はしだいに勝手のよくわからぬベグー山系の奥へ、奥へと兵を率いていった。

行軍の径は“靖国街道”と呼ばれた。靖国とは戦死した兵の遺骨が納められて祭られる、東京の神社の名であった。

“白骨街道”というもっときつい呼び名であった。

疲労と、果てしなくつづく雨でびしょ濡れの行軍に悩まされたうえに、コレラやペストにまで追われる栄養失調の兵にとって、死は決して遠い存在ではなかった。

補える食糧もすくなかった。

歩兵第一二一連隊の一准尉影陽(かげよう)和美の話。

たまにある米の配給量もしだいに減って、ゼロになった。

山芋に最後の命を託していた。

蛆虫のはう死牛の骨についた肉のかけらをさえ摂った。

あるものといえば、多年性筍のみであった。

二八軍のほかの兵と同じく、いろいろの料理法で、これを何とか咽喉を通るように工夫していた。

ほかの部隊にもいたのだが、何人かの女が生涯最悪の時期にあった彼らの部隊にもいた。

影陽はシッタン河畔に出て、師団が渡るのに最も適した渡河点を探ってくるよう命令をうけた。

彼は軍曹一名、兵五名をつれて、ビルマ人に化けるためビルマ服を着けた。

二個の手榴弾を携帯するための袋として、白い下帯を身に巻いた。

二日あと、彼らは「憲兵守備班」と麗々しく書きだしてある一軒の小屋の前に出た。

なかには女が七人いた。

兵たちがはいると、彼女たちは手を合わせて、食べ物を乞い、哀願した。

「どうぞ米をください。米をすこしでよいからください」

「私は彼女たちが慰安婦かなにかだと思った」と影陽はいう。

「しかし向うもこちらも、あれをすこしも感じなかったし、しようともしなかった。

我々は七リットルの米をもっていた。それで一人一人に両手で一握りずつやった。

それで彼女たちがどれはど喜んだか、その光景をみたらだれもが泣くだろう」

ピュのちかくの村に近づいたとき――その位置からはピュの平野が手にとるように望見できた――影陽の胸にまず浮かんだのは米をねだることだった。

村人は弓と槍で武装していた。しかし彼らはたいへん気心のよい人たちにみえた。

兵たちに食べるよう飯もくれた。兵たちが食べていると、突然、機関銃が吠えだした。

五名の影陽の仲間ははじかれるように倒れた。銃火のあとの静けさはさらに恐ろしかった。

影陽は夜の闇に一人とり残されて、心細かった。

雨がはげしく降っていた。

彼のわきには、ほんの二、三秒前にはありがたそうに飯をほおばっていた仲間の死骸がころがっていた。

彼は村が敵軍に包囲されていることを知った。

しかし、彼は俘虜になることなど全く考えなかった。

彼は身を伏せて、一寸、また一寸と闇のなかの死骸の山から離れていった。

下帯に手をやって手榴弾を探った。

自分を生けどりにしようとする者があれば、自決するつもりだった。

道から二、三ヤードのところに、背の伸びた草むらが目についた。

彼は体をすべらせて、その草むらのひとつにたどりつき、そのなかに全身を隠した。

彼は手榴弾を下帯から取り出したところまでは覚えているが、空腹のためか、極度の緊張のためか、トロトロと眠ってしまった。

ブウブウいうような音に彼は目を醒まし、東の空がもうあけ染めようとしているのをみて、吃驚した。

自分の体をひととおり見まわした。

豚のなくような音のわけがわかった。彼の体は蚊で覆われていた。

一匹の豚が食事の最中であった。

彼はそっと抜け出して、ちかくの川のほうに進んだ。頭を川の水につけた。

それから立ち上がり、厚く生い茂った森林に向かい、ベグー山系に戻った。

危険なめにあったにもかかわらず、彼の頭には一つのことしかなかった。

「もう一度米の飯を食ってみたい。死ぬ前にもう一度でよいから」

彼は、象が踏みつけてつくったぬかるみの径をいけば簡単にいける、彼の中隊のいるところに引返そうと思った。

彼は日没まで歩いた。

たゆみなく降りつづける雨は、大きく伸びない性の笹の葉を頭にのせて避けた。

機関銃の射撃をうける前に飲みこんだ米は別として彼は食用野草と筍しか食べていなかったので、下痢を起こしていた。

下痢を止める手だてはなかった。

何日も彼はこのようにして歩いた。

細い径をつたっていると、あちこちに白骨が散らばっていた。

彼は自分がいまどこにいるかを太陽の位置で知ろうと試みた。

月のある夜は、月の位置で知ろうとした。

そしてついに、奇蹟にちかい話だが、彼の中隊が避退していた地点にとうとう戻ってきた。

しかし今度は高熱が出ていて、自分の体が自分から浮いているような感じだった。

歩きながらジャングルをぬけて進んでいるこの体は一体だれの体なのか、と疑った。

そして極限がきた。気がついてみると、彼の中隊は東に移動するところだった。

俺はもう一歩心歩けないのだと彼は観念した。

「歩けません。一歩も足が出ないのです」彼は中隊長にいった。

「あとから追いつきます」しかし中隊長は事態をよくわきまえていた。

「もしここにとどまれば、それでおまえもおしまいなのだ。とにかく歩いてみろ。歩けるだけ歩いてみろ!」

彼はちょっとその通りにしてみた。しかし自分のほうがやはり正しかったことがわかった。

彼は歩けなかったのである。ほかの細田という兵とともに、彼は残されることに決まった。

彼らは自分たちの小銃を投げ捨てた。

もうこれをつかう力もなかった。そして自分自身の手榴弾だけを身につけた。

だが彼らの場合、これで望みを捨てたことを意味しなかった。

たがいに「歩け」「歩こう」と励ましあった。

そして竹の杖をつくって体を支え、一寸、また一寸とたどたどしく歩いていった。

まもなく彼らは二人だけではなくなった。

彼らの残された窪地から細い道にあがっていったとき、そこには自分たちと同じような五四師団の連中がいることを発見した。

その兵たちはほとんど眠りながら足をひきずっていた。

彼らの体のなかで、生きているところといえば、宙をみつめている眼球だけだった。

それが病気からくる熱で光っていた。

彼らは低い、重い声でブツブツ言っていた。

「何のために。みんなむだだったんじやないか。俺たちはもうおしまいだ」

しかしそれでもなお、影陽や細田のように、彼らはソロリソロシと歩いていた。

そしてついに、まだ体は山にあったが、そこからシッタンの平原が遠くに輝いているところに出てきた。

彼らの目に、右に左に日本兵が平原に向かって動いているのがみえた。

彼らは夜になってから平野に出た。

木の茂みを横切っていると、小銃弾がプスッ、プスッと彼らめがけて飛んできた。

狙われているなと思った。しかしだれにも当たらなかった。

徐々に、熱はひいた。仲間は一〇名に増えていた。それが五名になり、三名になった。

ひとかたまりになったり、離れ離れになったりしながら、シッタン河へ二、三〇〇ヤードのところまできていた。

兵たちは目標もなしに右往左往して、どうやって河を渡ろうかと思案した。

影陽が近くの小屋にはいってみると、なかには二、三〇名の日本兵がいた。

みな四国出身の兵であった(これは彼らが五五師団におそらく属していることを示していた)。

「俺たちは今晩、河を渡ろうと思っているのだ」と彼らは彼にいった。

幸い雨はここしばらくやんでいた。雲でけむっていたが、月さえ出ていた。

突然、小屋は銃声で満たされた。悲鳴がした。

兵たちは逃げようと体ごと飛びあがった。そして地面に倒れた。

小屋のなかは血が夕立の雨のように吹きだした。

幸い影陽は撃たれずに、小屋をやっと這いだした。

しかしマゴマゴしていては、やられることは確実だった。

渡河にそなえてつくった荷物も諦めて、彼はシッタン河の水のなかにすべりこんだ。

七、八名の兵が、いろいろの長さの竹でつくった三角形の筏にしがみついていた。

奇しくもそのなかの一人の兵を彼は知っていた。神戸出身の西村という男であった。

しかし彼がまだ一言も話しかけないうちに、激流が西村をさらっていった。

闘のなかに、怯えた悲鳴が響いた。あとは河の哮(たけ)る音しか聞えなかった。

と、たった一発小銃の音がした。彼もほかの連中も、筏で渡ろうとして焦った。

対岸まではまだ一〇〇ヤード以上あった。

彼らが対岸に近づくと、日本兵の叫びかけてくる声が聞えた。

「できるだけ力一杯泳いでこい。下流には敵がいるぞ」

しかし流れはこの疲れはてた男たちにとってあまりに強く、彼らは下流に押し流された。

まもなくだった。五、六名の男が草むらから出てきて、流れている彼らに発砲してきた。

影陽のそばの兵がやられた。彼はその死骸を盾にして弾をよけた。

彼らが射程外に逃れるまで銃撃はつづいていた。

つぎの瞬間、全く予期せず、河が大きな渦を巻き、筏を土堤に放りあげた。

影陽は筏から這い出し、土堤にそってすこし歩いた。

一軒の小屋があった。ほかの群れからぽつんと離れて建った一軒屋だった。

影陽にとってビルマの小屋はつねに米を意味していた。

小屋には女が一人寝ていた。彼は女を揺った。

ビルマ語で「マインマ(おばさん)!マインマ!」と呼んでみた。

女が、おびえた表情で目を醒ましたとき、小銃をもった敵兵が小屋に近づいてくるのが影陽の目にはいった。

彼にはもう逃げだす元気は残っていなかった。

しかし、どうにかこうにか小屋を飛びだして、村の湿地帯のなかに素速く逃げた。

もし追ってきたら? しかし彼はなにも覚えていない。彼は眠りにおちていた。

目を醒ましたとき、頭上に飛行機の飛ぶ音がした。もう昼間であった。

五、六機だった。日本兵の群れをさがして、木や草の茂みの上を低く飛んでいた。

彼は静かに夜の来るのを待った。

それから痛いのを我慢して、木の枝にのぼり、再び睡眠をはじめた。

木の枝は厚い葉で覆われていて、安全にかくしてくれた。

暗くなって彼は木からおりた。

別の村のはずれに、裸の五、六名の男が小屋のすぐそばに立っていた。

彼らは焚き火を囲んで、なにか食べていた。なにを食べているのかはわからなかった。

連中が日本兵かどうかもわからなかった。用心して何とか通りすぎようとした。

右手で手榴弾を振りまわしながら、彼は火の一番近くにいた男の前に、自分の体をぶつけるようにして進んだ。

男たちはその影に怯えて、パッと散った。狂人が襲ってきたと思ったのである。

彼らのうち一人はほかのものほど素速くなく、小屋の戸の側柱のところまで逃げるのがやっとだった。

その柱につかまりながら、恐怖で震えていた。影陽にはまだよくみえなかった。

連中が日本兵かビルマ人かもまだ判断しかねた。戸のところの男が影陽に声をかけた。

「おまえは日本兵ではないのか?」震え声だった。

影陽がそうだというと、男たちは寄ってきた。

「おまえが手榴弾をにぎっていたのをみて、たまげたぜ」と彼らはいった。

影陽が日本兵だったのかという彼らの安堵が、今度はたった一人の男に気も動転せんばかりに驚いて逃げようとしたことにたいする怒りに変わっていくのが、影陽にはよくわかった。

彼らは藤原大尉指揮下の、群馬県出身の二〇〇名ほどの部隊のものであることがわかった。

影陽は大尉を探しあてた。

そして自分の部隊が見当たらないこと、できれば一緒に連れていってもらいたいと頼んだ。

大尉は承諾した。影陽はやっとシャン高原に無事につくことができた。

影陽が体験したことは、五四師団がベグー山系を越えシッタン河を渡河した波乱の物語のなかで、珍しいことではなかった。

宮崎中将は、彼と彼の部下将兵の前途に何が待ちうけているかをよく知っていた。

彼はこれとそっくり同じことを、一年前にあのコヒマからの血なまぐさい撤退のときに経験してきていた。

コヒマを攻め損ねた三一師団の後衛部隊を指揮して、同師団の主力部隊の撤退を掩護するために、彼は後衛に残った。

三一師団長佐藤幸徳中将は、もう一度師団を戦闘に向けるという一五軍司令官牟田口廉也中将の命令を、公然と拒否した。

佐藤師団長は訪ねてきた軍の参謀長に怒なりつけた。

「わしは自分の兵を牟田口の帝国主義の夢の飼料に供することはできない。

牟田口は一片の糧秣も、弾薬も送らず、ただただ前進せよと命令するだけだ。

なにをもたせて前進しろというのか。彼の要求はいきすぎだ。わしはチンドウィンに戻る」

敵にうしろをみせた昇怯者として軍法会議にかけられるというおそれを百も承知で、佐藤は戻ってしまった。

実際、佐藤は軍法会議には召喚されなかった。

なぜなら、インパール作戦の準備に欠けていたという佐膝の証拠が、あまりに多くの将軍たちを渦中に巻きこむとみられたからである。

佐藤の決定はいまだに議論の種になっている。

佐藤の師団の生存者は、今日生きていられるのは閣下のお蔭だといっている。

一方、一五軍の参謀将校は、もし佐藤か裏切らなかったなら、終局においてインパールヘどうにか突入し、勝っていた、そうなれば極東の戦局は大きく違ったものになっただろうと公言している。

これは戦略的な意見の相違のほかに、個人の性格の衝突でもある。

そして当の主人公たちが死亡してしまった現在、回答は見出しがたいようだ。

しかし宮崎に関するかぎり、佐藤の決定からうけた影響は非常に大きかった。

彼は三一師団の歩兵兵団長だった。

そして命令とあれば死を覚悟で最後まで戦ったであろう。

彼は佐藤の兵がチンドウィンに逃れるのを追う英軍を阻止することを命ぜられた。

宮崎は各所で敵を阻む戦闘をくりかえして、日本兵数百の生命を救ったのである――とにかく、一時的なものではあったが。

彼には執拗な頑張りとともに、部下にたいする配慮があった。トングーの北を横断しようという自分の案を二八軍に蹴られても、マンダレー街道とシッタン河を横断、渡河するに際して彼の指示した命令は、一名でも多くを救うことを目標にしていた。

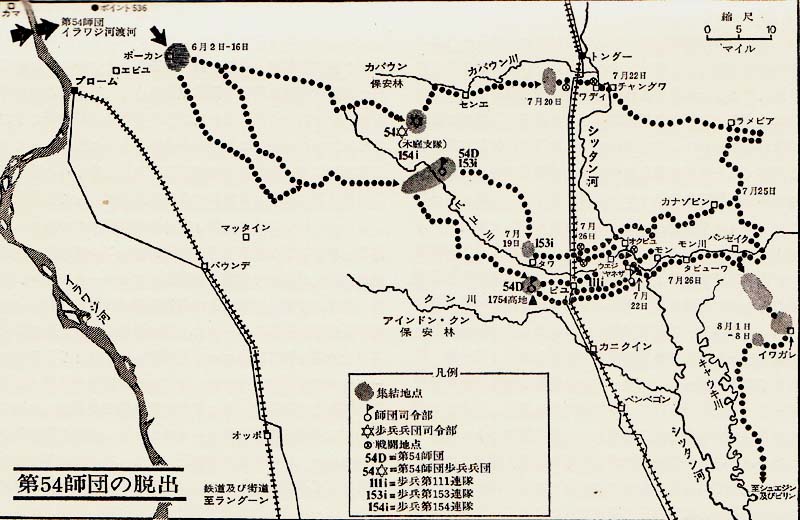

渡河の準備は七月一九日までにすべてが完了することになっていた。

それまでに、五四師団は。ベグー山系の東麓に整列する二八軍の最北端に位置することになっていた。

七月二〇日の日没を期して、五四師団は一斉に、東麓のスタート・ラインを進発することになっていた。

その五四師団のなかの、また最北端をいく部隊(木庭支隊)はトングーのすぐ南で、街道を横断するはずであった。

主力部隊(五四師団司令部)は、トングーとペンペゴンの間の町、ピュの両側、すなわち町の北と南で横断する。

渡河が完了したら、師団司令部はイワガレに集結し、つづいてカレン州の主要な町パプンを通過して、ピリンに南下しようという計画であった。

各部隊は敵拠点の空白部を縫っていく。

それがうまくいかなければ、そのときは各部隊ごとにただ戦い切り抜けるのみであるとした。

最北をいく部隊は五四師団歩兵兵団長木庭知時少将の梯団で、少将は山系にはいる前、ポパ山周辺で一戦をまじえていた。

この梯団も二〇日に東麓を出発し、トングーのすぐ南を横断したのも、パプンにいたる前に、ラメビア(トングーの東北東)に集結する。

梯団はラメビアで、トングーにおいて英印第一九師団に遊撃隊を放って牽制して、突破を掩護している五六師団と連絡をとるという段取りであった。

五四師団主力部隊はタワ村落の線のうしろ側の一七五四高地におそくとも七月一八日までに集結し、翌日までに突破準備を完了する。

主力部隊は二分された(最北端から大きく北を弧状にまわる木庭支隊を別にする)。

北側のほうの梯団、すなわち左梯団は勝部隊(一五三連隊)で、南側梯団(右側)はさらに三つにホーク状に分ける。

渡河作業隊がまず先発し、舟、筏を渡河点に集める。

南梯団の部隊は一日の間隔をおいて前進する。

かくて師団主力が二〇日午後九時に進発できれば、マンダレー街道はこの日の夜一一時には横断できる。

そして翌一二日の夜明けまでには、シッタン河畔に達しうる、と宮崎と参謀たちは推定した。

突破梯団はマンダレー街道に達したら、一部兵力を配置して、梯団の突破を敵の攻撃から掩護し、一部をもって敵のトングー=ペンペゴン間の電話線を切断する。

シッタン河に達したら、各梯団は連絡将校を師団司令部に派遣する。

この時間を午前一〇時と予定する。渡河が完了したら、各部隊はおおむね大隊単位に編成し、師団集合地点にかけて進発する。右梯団はピュの東、モン川沿いの村バンゼイク、左梯団はそのバンゼイクの二、三マイル北のカナゾビンが、それぞれの集合地点である。

イワガンは師団司令部の集合地点で、ここを七月二七日出発する予定とする。

シッタン河には三つの渡河点を想定する。

南のものはモン川とシッタン河の合流地点ちかくである。

中央の渡河点はヤネザに、北の渡河点はピュ川とシッタン河の合流地点ちかくとする。

宮崎の命令は各梯団の諸部隊に伝えられた。

七月七日、彼は全部隊の指揮官を師団司令部に集合させ、彼の企図を説明した。

彼は、どの部隊もその兵力の一部を割いて、糧秣収集にあてるよう申し渡した。

このため、若干のおくれが起こり、多くの場合、徴発班の半分は集結地点に定時に集合できず、そのほとんどが一日ないし二日遅れて出発するものと見こまれた。

各梯団は七月一一日から豪雨をついて、集結地点を出発し、必要な道は象を先頭にして、ジャングルを分けて径をつくっていった。

ペグー山系には野生の象もいたが、日本軍はかつてイギリスの材木会社が使っていた森林地帯の象をつかっていた。

野生象は、マンダレー街道へ向かって進んでいたとき、二八軍司令部の数人の兵がクン川の南アインドン・クン保安林で、その一群から重傷を負わされていらい敬遠されていた。

一七日の夕刻までに五四師団の全部隊はベグー山系東麓への集合を終った。

しかし、工兵一個中隊をシッタン河にすでに派遣して、偵察と舟の収集にあたらせていた渡河作業隊からは何の連絡も入ってこなかった。

宮崎は各突破梯団の指揮官と突破作業隊長を集めて、師団司令部で最後の合議をすることを決した。

彼は憲兵やほかの斥候からもたらされた情報を総合して、突破進路の敵の概況を、彼らにつぎのように説明した(七月一九日一四〇〇時)。

1 ピュには五〇〇名から六〇〇名の英印軍が数えられる。

ペグー山系からシッタン平原に降りる道に沿って村落らしい村落はすべて一人もしくは二人の正規兵をまじえた

微弱な土民によって警備されている。

2 ピュ以北の状況は目下のところ情報がない。

3 シッタン河の状況は明らかでない。河幅は約二二〇ヤード内外。

これにいたる平地はモンスーンの雨によって水びたしの水田で、ことにマンダレー街道の東側は、

胸までつかる冠水地帯である。

この間、村落以外には遮蔽物も掩護物もなく、シッタン河そのものには舟筏ともに皆無。 |

こうした暗い情報をそうでないように見せかけることはむだなことである。

懸念されていたとおりであった。

アラカンを出ていらい、戦いにつぐ戦いを重ねてきた木庭少将は、何の楽観的幻想も抱いていなかった。

この戦いは、もっとも手強いものになるだろうことを十分に心得ていた。

彼は七月五日、ドンズーから西へ数マイル、カバウン保安林内のカバウン川南の寒村、センエをあとにした。

師団司令部で開かれる会議に間にあうためであった。

途中のジャングルの径で、彼は師団の将校や、兵卒に遭遇した。

彼らは自分の部隊に追いつこうとしていたが、目は落ちこみ、頬はこけて、あるものたちは骸骨が歩いているようであった。

彼が食べ物がなぜ十分でないのかと聞くと、体力がなくて糧食が背負いきれず、すこししか運ばなかったためだという。

縦隊で彼の前を過ぎさる彼らは、竹の杖によりかかって体を支え、いうにいわれぬ悲しそうな衷情で、森へ糸のように入っていった。

彼らがこうなった原因は、自分もそれに加わった決定によって、最後の場所としてペグー山系に移動させたことにあるのだろうか、という思いが彼の心を苦しめた。

あれは間違っていたのであろうか。

このルートは、桜井司令官がとるように命じた脱出路とちがうのではないか。

諸部隊は牛や馬も連れていたことを木庭も知っていたが、その大部分はとつくに食糧に供されてしまったという。

最初の者は肉を裂いて食い、つぎのものは内臓を貪り、最後のものは皮や、骨や、骨についている肉片をしゃぶった。

木庭は彼らがシッタン河流域についても、その前途に深い水が横たわっていることを思った。

大半のものは病気なのだから、いきおい落伍者である。

行軍の条件に耐えうるものではあるまい。

沼地の径、雨をかぶった竹薮が、彼らから命を奪うであろう。連絡は絶えず支障をきたしていて、だれも確かな通信をうけることができなかった。

これが、さきに出した先遣隊がすでに突破出発点に達したあと本隊がくるのを四時間も待たねばならなかった原因であった。

木庭の前に定時に整列したのは、やっと二〇〇〇名だけだった。二〇日の夜は白もうとしていた。

宮崎は全くついていなかった。英印第一九師団がマンダレー街道の横断地点で待ち構えていた。

まず集合地点と木庭の前線の中間で、一五〇名が死傷した。

そこを終日砲弾が叩いてきた。三日あとの七月二二日、宮崎の部隊は空襲され、砲撃された。

そして英軍の戦車が襲いかかってきた。その結果また三〇名を失った。

マンダレー街道を突破したときに、師団の工兵中隊(工兵第五四連隊)および、後方にいた野砲大隊の一部と、先遣梯団(一五四連隊・村山大佐指揮)との連絡は完全に杜絶していた。

後方部隊はマンダレー街道に着く前に攻撃をうけ、このため再び山系に舞い戻った。

この際、多数の将兵を失った。

木庭自身は一五四連隊第二大隊および工兵隊の一部をもって、トングーのすぐ南のカバウン川の橋梁に攻撃をかけ、これを破壊した。

七月二一日夜明け、最北端の木庭支隊(歩兵団司令部および一五四連隊)の先頭はトングーの南東、ワデイの村落に到着した。

が、泥濘のため兵の動きがつかなくなり、集結地点への移動が遅れた。

木庭はすでに払暁ちかく、空が明るくなりかけているのに渡河を決行しようとした。

先頭の一五四連隊第三大隊に命して、ただちに渡河を決行させた。

大隊長代行の阿部俊次大尉が先頭をきって進み、各中隊も泥濘(でいねい)をついて、懸命にこれにつづいた。

奇蹟的に阿部は筏を発見し、これで対岸に渡った。

この地点の河幅は二二〇ヤードであった。

木庭は阿部に部隊を後続させたかったが、反対意見があって取りやめた。

すっかり明るくなっていて、敵砲兵の攻撃や、特に敵機の襲来が懸念されたので、木庭支隊主力部隊の渡河は二二日夜に延期されたのである。

配属の砲兵大隊の到着がおくれていて、あのまま渡河していれば、この大隊を置きざりにするところであった。

木庭は残りもシッタン河をどうしても速やかに渡河させ、敵砲兵の射程外に一刻も早く脱したかった。

ところが実際は、砲兵大隊は木庭支隊主力部隊から離れてしまっていた。

ほかの諸部隊の通る路から離れた独自の進路をとって、マンダレー街道を横断したのである。

そして同大隊はなおも東進しているうちに夜明けとなったので、日中はちかくのジャングルに避退することに决めた。

当然といえば当然だが、木庭はこの間の事情を知らずにいた。

二一日の日中は木庭支隊主力はワディちかくで砲兵大隊を待った。

四周に歩哨をおいていたが、トングー方向から英軍機甲部隊の攻撃をうけた。

英軍は本庭支隊が射程内にはいるとともに、砲撃をはじめた。

戦車三、軽戦車一および約二〇両のトラックに乗った有力歩兵部隊を有する部隊であった。

村山大佐の一五四連隊がこれに応戦した。

交戦は激しかったが、夕刻には戦いは終わった。

二三日夜半(実際は午前一時ごろ)一五四連隊長村山一馬大佐は渡河にかかった。

彼は筏にのり、軍旗を抱いていた。

小舟をみつけた木庭もあとを追った。

あとを追って土堤にきた残りの部隊にもこの舟が渡河に役立った。

河には水温が極度に低いところがあった。

ことにシッタン河に支流が流れこむところがはなはだしかった。

こんなところに長時間いると、手足の感覚が麻痺してきて、河の渦流にまきこまれて下流に運び去られた。

また水で心臓麻痺をおこして死亡するものも出た。

さらにこのほかにも危険があった。

英人に指揮されたビルマ・ゲリラが、対岸から射ってきたり、なかには、木に登り枝葉にかくれて筏の兵が岸にちかづくのを見計らって、一人一人狙い撃ちにするものもいた。

兵の体が竹からすべりおち、冷えた速い流れのなかへ消えていった。

腐った木の筏もあった。

これに乗ったり、つかまったりした者は、シッタン河に沈んでいった。

河幅は二二〇ヤードを出なかったが、多くの兵にとって、それは悪夢の渡河であった。

二度と対岸に姿をみせない兵が多かった。生きのびたものはチャングワの師団指定の集合地点に向かった。

この木庭支隊のはるか南で、師団主力部隊は七月二〇日山麓の出発点を発った。

三つのホーク状をしたこの右梯団の左突破縦隊と中央突破縦隊は、真夜中にマンダレー街道を横断した。

彼らはたちまち敵の攻撃にあい、左突破縦隊司令官矢木孝治大佐はビュちかくの路上で戦死した。

中央突破縦隊(師団司令部)は付属諸部隊との接触を、墨を流したような闇のなかで失った。

まもなく部隊は混沌とした

夜の渦にほうりこまれたが、幸い、どうにか秩序は回復した。

二一日夜明けには、縦隊はキンワインに向かっていた。

右突破縦隊はペグー山麓ですでに離叛ビルマ国民軍の襲撃をうけて、驚いてただちに山に舞い戻った。

そして二二日の夜明けに山麓を出てマンダレー街道を突っ切った。

渡河についていうと、七月二一日までは各突破縦隊の渡河班が滞りなく道路横断点を確保していて、日本軍は目ざとい英空軍の目もうまくのがれて、続々と街道を越えた。

日本軍は敵の偵察機と偵察機の間に間隔があることに気づき、発進と飛来の間の時間を狙って、湿地帯の草むらから草むらへと動くことができた。

ところが、左突破縦隊の第一、第三大隊ははなはだしい苦境にぶつかっていた。

連隊長矢木大佐戦死ののち、同隊は一種の大混乱に陥り、兵は後任の山本源丈少佐におかまいなく、てんでバラバラに街道を横断した。彼らはモンを通過し、自分たちの最終集結地点ときめられていたイワガレに向かった。

彼らがこの集結地点に姿をみせるまで、師団司令部の所在が皆目わからず、最悪の場合が憂慮されていた。

左突破縦隊の主力は111連隊と工兵第五四連隊第二大隊で構成されていた。

彼らはウェジに突進して、これを占領した。

この村は街道から東へ八マイル、ビュ川にのぞむ位置にあった。

ここは命がけの街道横断をしたあとの小憩地にふさわしく思われた。

しかし敵は彼らに気づき、村そのものも砲撃射程内にはいっていた。

ウェジの東約二マイル半、シッタン河西岸のオクビュには、二門の砲を備えた英軍隷下の五〇〇名の兵がいた。

彼らはただちにウェジを圧すべく、この二門の砲から弾を打ちこみはじめた。

これに呼応して、ビュの英軍も砲門をひらき、日本軍は二方面から一斉に砲撃を浴びた。

この大きな砲弾の弾幕を傘にして、英軍は日本軍の梯団に攻撃をかけてきた。

全く凄まじい、血なまぐさい戦闘であった。

連隊司令部のほとんどの将兵が負傷か死をまぬかれなかった。

新連隊長の山本源丈少佐も例外ではなかった。

それにもかかわらず、日本軍は必死で二五日まではこのウェジの村を死守した。

日本軍は別の部隊、山根秀雄大尉指揮一二一週隊第三大隊をもって、オクビュを奪ろうとした。

大隊はシッタン河西岸の渡河に向かい、二二日夕刻、オクビュに近づいた。

ところが、そこには敵があふれんばかりに駐屯していた。

彼らはただちに攻撃をかけた。

しかし村は頑強に抵抗し、奪取はならなかった。

二三日夜、山根大尉は攻撃を断念し、部隊を半マイル南下させ、そこから渡河にかかった。

しかし水かさが急に増していて、一中隊をかろうじて渡すことができただけだった。

この種の波乱は決して珍しいことではない。どうしても日本軍につきものであった。

日本軍は英軍、ビルマ兵のどれを衝いてみても、そこを貫通することも、包囲することもできなかった。

そしてあらかじめ決めてあったところ以外の渡河点を探すことを余儀なくされた。

右突破縦隊は、宮崎が皆無であろうと予告していた小舟をつかうことができて、比較的恵まれていた。

彼らは二三日夜からの渡河に十分の舟、筏をみつけた。

左突破隊111連隊第一、第二大隊は非常な苦戦を強いられた。

彼らは英軍から叩かれたのも、元来、中央突破縦隊とともにあるべき工兵第五四連隊主力とともに、自分らの前進部隊のいった途の跡をすっかり見失った。

そしてあげくの果て、右突破縦隊の地区の渡河点に出てしまったのであった。

宮崎と師団司令部も、明らかに日本軍が筏を用意するのを待ち伏せしていた微弱なビルマ人部隊に堤防で攻撃をうけたが、これははねのけた。

彼らは二四、二五の両日にわたり渡河を完了した。

ウェジで相当の損害をうけた左突破縦隊111連隊第三大隊およびその司令部も二六日夜にシッタン河を渡った。

彼らの軍旗は二七日朝、師団司令部集結地点に向けて発った軍曹と兵六名からなる軍旗集団に渡された。

歩兵第一五三連隊(勝部隊)を主軸とする左翼梯団は七月二〇日、マンダレー街道を、ピュのすこし北でうまく突破したが、越えるとすぐに痛撃を喰った。

敵の攻撃は二日間も絶えることなくつづいたが、ついに二二日シッタン河を渡った。

渡る前に河の堤防で、一五三連隊の司令部は三〇〇名以上からなる敵の猛烈な攻撃にさらされた。

敵は迫撃砲ももっていた。あやうく、辛酸をなめるところだった。

彼らは渡河点にいた。

もしこの地点をよそに変更すると、統率が乱れ、バラバラになるリスクをおかすことになる。

このため、連隊長代行野田倭文雄中佐(連隊長武田光大佐はベグー山系で病死)は、軍旗をつかんで攻撃を命じた。

彼は軍旗が奪られることを兵のだれもが気がつくまいと思った。

敵はついに退却した。

しかしその代償に野田は迫撃砲にあたって、彼の勇敢さは犠牲に供された。

それからやっと兵は渡河にはいった。

この種の軍旗にまつわる事件は、おそろしい行軍のなかにいた五四師団のほかのある部隊でも、すでに起こっていた。

111連隊(左突破縦隊)はコンパスをつかって、水びたしのシッタン平原を進み、うまく鉄道線路を横切り、街道を越えた。

遠くの村から、このとき小銃の音が聞えてきていた。

しかし夜になると、連隊司令部の後続部隊が最初の休憩地点まではとてもついていけそうにない悪条件の土地にはいった。

このため矢木連隊長は、司令部のもの二、三〇名だけを手兵にして、あとから来るものを待つことなく進んだ。

水と泥のぬかるみはさらにひどくなり、兵たちは疲労でもう一歩も進めないところまできていた。

彼らは第一目標地点で、腹ごしらえをすることにした。

あらかじめ決めていた進路に沿う村であった。時刻は朝の七時であった。

先遣隊が村を発ち東進していると、彼らの左側にあたる三三〇ヤード離れたジャングルの地点から、小火器の弾が飛んできた。

矢木にこれが伝えられると、彼はジャングルに隠れた敵を掃討しろと命令し、自ら兵を率いてこれに向かったが、この戦闘で彼自身戦死を遂げたのであった。

連隊長につづいてその後任が戦死したことで、将校たちは、軍旗が非常に危ない、安全な方法をとらなければならないと思うようにだった。連隊司令部が軍旗を捧じでいた。

七月二七日、冠水した田を進んでいるとき、また四名の兵が敵の伏兵にやられた。

司令部は進路を変更することにしたが無駄だった。

五〇名以上の敵と衝突して、三〇分くらい激しく交戦したが、日本兵は退却をやむなくされた。

翌二八日、彼らはようやく渡河点ちかくに着いた。

暗いうちに、ここで食事をすることにした。

朝三時、まだ食事の仕度をしているうちに、敵の砲撃が唸りはじめた。

これにつづいて歩兵も近づいてきた。

軍旗集団を指揮する沢野義治大尉は、田圃をどう抜ければ渡河点に出るかを兵におしえて、散兵させた。

軍旗手は旗を自分の腹にまき、兵はみな田のなかを這って前進した。

二、三ヤードはうまくいったが、また小銃弾が飛んできた。

旗手が足を射たれた。動けない。このため彼は旗をちかくにいた軍曹に手渡した。

受取った杉田軍曹は田と河原を分けている土堤道にそって、渡河点に向かった。

杉田が進もうとしていると、銃弾は激しさを増し、大砲まで加わって、田のなかは泥と榴霰弾(りゅうさんだん)の地獄と化した。

将兵はバタバタと倒れた。

しかし杉田軍曹は進んだ。二、三名の兵が杉田とともに渡河点に達し、渡河を控えて日の暮れるのを待った。

もうヘトヘトだった。

「(ピュ川とクン川にはさまれた)この地帯には、待伏せ攻撃、殺戮、追跡、溺死などの話がアキアキするほどある」

とインド軍の史家は書いている(原注10)。

(原注10 ビシゥシワー・プラサダ編『第二次大戦のインド軍』458ページ)

「そうして、ついに日本軍の突破作戦はそれ自体いきづまった。

あるところでは、日本兵は体力的な限界に達し、何の抵抗もしめさずに殺されていった」

五四師団の三叉におれた中央梯団と、右梯団が突破していった問題のこの地域を制圧していたのは、J・G・フルーウェット准将麾下の、英印一九師団の六四旅団を中核とする“フルー部隊”であった。

フルーウェットが分担していた街道区は、ラングーンを基点として一二九マイル半(クン川橋)と一四三マイル(ピュ川橋)の区間であった。

彼らは当初、三個大隊をもっていたが、のち四個大隊に増強された。

これに戦車隊と、中口径砲隊と、砲兵二個中隊がつけられていた。

フルーウェットのすぐ北には、C・I・ジェラルド准将の歩兵第九八旅団がひかえていた。

これほど仰々しく増援された英印軍の布陣のなかを、日本第五四師団主力と二八軍の相当部分がくぐりぬけようとしていたのである。

こうなると、英軍が誤ってやったことさえも、日本軍に被害 を与えるという結果となった。

たとえば、ウェジの戦闘のさい、日本軍は1/6グルカ歩兵隊にたいして頑強に陣を保持した。

インドの公刊戦史によると“スピットファイア二機”が、当時の歩兵の攻撃に参画していた。

グルカ兵がこの戦闘機に、オーコンと呼ぶ村を掃射するように要請したが、スピットファイアーは――たぶん参考にした地図の誤りから――レイズンという違った村を急襲した。

しかし、この大失策もそれで問題はなかった。

というのは、ピュ川一帯のほかの村の場合と同じく、このレインズにも日本兵が潜んでいて、数十人が駆けこんだ――むだだったが――竹小屋を、スピットファイアーが機銃掃射しだからである。

日本兵はよく梯団を崩して混乱したが、かりに崩さなくても、惨殺された数が減ったとは思われない。

さきの矢木連隊長戦死に話をもどせば、彼の率いた第111連隊日誌は、連隊長が進軍の目標をどの大隊長にも伝えなかったことに鋭く言及している。

この日誌のいわんとしていることは、彼が自分の存在を過信していたということである。

彼が戦死すると、各大隊は連絡を失い、各隊バラバラに誤った方向に動いた。

日誌には、たまたま矢木が殺された経緯が詳しく述べられている。

彼は明らかに食糧と休息のため、ある村長の家にはいりこみ、正一時間ここで過ごそうとしていたが、村長のとりなしで、矢木は一時間どころか、三時間もそこに滞在した。

彼が辞そうとすると、その家は襲撃され、彼は殺されたのである。

日誌の語るところによれば、村長は自分の家に敵兵を呼んだ形跡がある。

村長が、同じ時間にそこで一服したほかの連中よりも、矢木を重要人物とみて仕組んだことは明らかであるとしている。

北から南へ、トングーからくだってカニクインまでの線に、五四師団は山系から出てマンダレー街道を横切り、ある五四師団史によれば、“シッタンの大渦巻”に向かったのである。

その途上どんな辛酸をなめたかは、その死傷者の数字が雄弁に物語るであろう。

一九四五年五月、彼らがベグー山系にはいったとき、宮崎は九〇〇〇名を掌握していた。

英第一二軍が一九四五年に発刊した『ビルマ作戦における日本軍記録』によれば、九三〇〇名という数字になっている。

それが、シッタン河突破を終えて、五四師団がテナセリウムに集結し、ついでパヤジイ俘虜収容所に移されたときには四〇〇〇名以下になっていた。

日本軍の数字には水増しがあるというのがイギリス側の定評だが、そうだとしても、なお日本兵損失の比率は、大きくは違っていないと思われる。

五四師団の六〇パーセントのものが、疾病か敵の攻撃、シッタン河の魍魎(もうりょう=化け物)によって命をおとしたことになるのである。

top

**************************************** |