|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 付録

付録 A top

英軍はいかに日本軍を包囲したか(出動英軍部隊と日本兵捕獲作戦要領)

一九四五年六月一日、ビルマの英印軍はその要職の模様替えをした。

名声の高い第一四軍は第一四軍としてそのまま残したが、そのなかでとくに武勲のあった第五、第七、第一七および第一九各師団は第二一軍という新設された軍の傘下に入った。

第二一軍司令官には、第三三軍団長だったモンターギュ・ストップフォード中将を据えた。

この第二一軍は第四軍の数個師団と第七、第二〇師団およびイラワジ河口の第二六八旅団で構説された。

第二五五戦車旅団は主として、ペグーおよびベグー=ヤメセン間に位置していた。

第一七師団はピンポンギー=ピュ間に、第一九師団はトングー=ヤメセン間に置かれた。

シッタン河口の低地帯には第五師団を置いたが、これはのちに第七師団が引き継いだ。

第一九師団はラングーンにいたる主要幹線街道を守るだけでなく、トングーからモチにいたる部分と、サジからカローにいたる部分にも斥候を放っていた。

この二つの部分は、北、中央ビルマから南へ、そして究極的にはタイヘ脱出しようとする敗北日本軍の退路を断ち切っていた。

これがペグー山系固めた英軍の東側であった。西側は第二〇師団が担当し、プロームからラングーンにいたる道路にそってパウンデからマウビに展開していた。

第二六八旅団を臨時にその傘下に入れた第七インド師団は、タエトミョウからプロームの間を抑えていた。

もちろん、これらの兵力はうすく引きのばさざるをえなくなり、その任務は過重であった。

トングーとピュの間には、第一九師団の第九八旅団が位置していた。

ピュ(正確にはピュのすぐ北)からカニクインの南までの間は第六四旅団の担当であった。

こうして、第一七師団の担当区域は、第六三旅団がペンペゴンの北からニャンレビンまで、第四八旅団がダイクの南までとなり、後者はシュエジンのシッタン河一帯に斥候を出していた。

第七師団の三個旅団も、シッタン河口流域、ペグー地域およびパヤジイ=ダイク間を守った。

こうした配置によって、ストップフォードはビルマの安寧を維持し、法と秩序と民政をふたたび確立し、八月にはまずラングーンから第五師団によって、ついで秋にはほかの二つの(第七および第二〇)師団によってマレーを奪還しようと計っていた。

人事異動も行なわれた。

第一七師団のコーワン少将は更迭され、第七師団第八九旅団長のクローザー准将がその後任となった。

第一七師団長として三年間働き、同師団の惨敗の憂き目にも機械化部隊の勝利の高揚にも立ちあってきたコーワン少将にとっては、いい骨休めになったであろう。

しかし、クローザーにしても戦争の素人ではなく、第一七師団が対峙している各部隊のことも知悉していた。

彼はアラカンで一旅団長として、桜井の部隊と戦ったことがあった。

いくつかの点で、彼はコーワンほど明敏な男ではなかった。

背が高く、太って、赤ら顔の彼はしかし、桜井二八軍のシッタン河突破を粉々に砕いてやろうと心中深く期していた。

軍団の司令官も変った。

サー・フランク・メッサビ中将がもう二、三週間同じ地位にとどまっていたならば、きわめて皮肉なことになっていただろう。

七月初旬、メッサビはその職を離れることになり、西アフリカとイタリアで第四インド師団を率いていたF・I・S・クーガー少将がこれに替った。

クーガーの戦争経験は相当なもので、のちの著作に示されているとおり、インド軍にたいしても情熱的かつ深い関心を抱いていた。

しかし、一九四四年に第五五師団を率いてアラカンの“円筒陣(アドミン・ボックス)”で失態を演じたことがあるメッサビにしても、彼にこの大敗走を強いた当の日本軍をこんどは殲滅できる軍団を指揮する地位にとどまれば、それがある種の詩的応報となったのにという思いがあった。

英軍の将官たちは、桜井二八軍がどう動こうとしているか、そのほとんど完全な見取図を握っていた。

一九四五年七月二日、ミョギャンのすぐ北、ペンベゴンの英印第一七師団司令部の南西一七マイルの、ベグー山系東麓の一地点で、1/7グルカの偵察隊が日本兵の小部隊を襲い、激しく交戦した。

そのときの日本兵の死体――全部で一九体あった――から、グルカ兵はいつもの土産品と速達行嚢――この不運な日本兵が明らかに出発いらい携帯してきた、モンスーンの雨につかった皮の鞄――を手に入れた。

グルカ兵はその捕獲文書の価値を知っていた。

この鞄は早速、第一七師団司令部の机の上におかれ、中味が取り出され、乾燥された。

大変な手柄だった。

このなかの一つに、一九四五年六月一四日付の、長沢貫一の署名入りのものがあった。

二八軍の計画にそった、シッタン河渡河の全部隊への作戦命令だった。

突破の日付こそなかったが、部隊の動くルートは明瞭に記されていた。

北はキンタ、ペンペゴンおよびキャウキを抜け、南はミョギャン、ムオ・ラン、八五二高地にいたる線が下線を引いて描かれていた。

兵団の行動はこれらの線内で行なわれる。

この作戦命令はさらに詳細に、部隊を三梯団に分割すること、それぞれの梯団に所属する部隊の名称、各梯団の山系内の集結地点から突破の起点にいたるルートなどを記していた。

たとえば左梯団は一二二一局地の西二・五マイルの同等高線までは中央梯団と同じ途を進むこと、そして同じ一二二一高地の北西二・五マイルの地点を渡河点とすること、それからはアインドン・クン保安林の、地図の上のSとFの文字の間を通過すること、そして最後にダインタヤ保安林の西端にある無名の湖の西側の高地に達すると記されていた。

(日本軍はまだ英軍の地図を使っていた。

そしてまだ実踏してないところは、わら紙に陸地測量部のものをトレースし、この四隅を糊で地図に貼りつけていた)。

日本側が攻撃され、これを保護しなければならないことが予想される地点も記されていた。

鉄道がクン川にかかる橋は左梯団がこれを防衛し、中央梯団は主力部隊がキャンワに向かう間、ペンベゴンを守備する。

破壊を実施する点も記されていた。キャンタガの北北西二マイルのところで、土を盛ってつくられた道を破壊し、英機甲部隊の攻撃を撃退し、敵が道路を修復するのを阻止することが記されていた。

どの梯団も先発隊に神風隊員を入れること。バインダおよびエヌー川にそって動くことは固く禁ずる――敵偵察機に察知されるからである。

部隊に混乱を起こさないため、許可のないかぎり、発砲を禁ずる。

そして、長沢は「冷鉄」の二文字が突破作戦初動の目の暗号名であると記していた。

彼らが平地におりる最初の集結地点から、よく知られている道は避け、全梯団がトングー方向にいくとみせかける動きを行なう。

シッタン河を渡河するまで、連絡は、目で確かめることのできる合図と伝令に限り、無線連絡は一切中止する。

糧秣は七日間、C配給量とすること(うち三日間は実質的にB配給量)。

たとえ米が減っても、塩と干魚と塩漬魚はすべて運ぶこと。

最後に、部隊司令部がシャン高原についたら、その地点から一マイル東、西の地点で、赤色信号怦があげられるとされていた。

この命令は、シッタン渡河がどんなに困難な仕事となるかをおのずから示していた。

神風隊が渡河点で民船を集める方法が詳細に記されていたが、各梯団は独自に渡河に関して責任をもつこと、

そのため三、四人乗りの渡し舟を竹でっくり、これを兵が河まで運ぶこと、

このほかに自動車のタイヤ、チューブ、ドラム缶、石油缶も携帯すること、

平常の二倍の量の弾をシッタン河まで運ぶこと、

いかなる武器も梯団長の許可なくこれを破壊したり棄てたりしてはならないこと、

牛馬も時間が許すかぎり渡河させること、

負傷者と糧秣弾薬がこれに優先すること、

馬一頭につき取替用の馬靴と馬蹄鉄五〇個、一日一キログラムを基準とした飼料一週間分が用意されるものとみなされていた。

この文書を読むことは、英軍にとって大きな収穫であった。

小さな革鞄にはより限定的な作戦命令が数通あり、いくつかの道の偵察が命じられていた。

神風隊に宛てたその走り書きはつぎのようなことを調査するよう要求していた。

アレジンから、シッタン河両岸の沼地と化した堤防地帯のザヤトウインを抜けて、アナンボーに行く道、キャウキにいたる道路の情況、シッタンの河幅といくつかの地点での流れの速さ、水深、堤防の情況、民船の有無、河幅の最も狭い部分、流水をつかって最も容易に達しうる対岸の区域、村々の付近にジャングルがあるかないか、標高の目と実際との差、徒歩で沼地が渡れるかどうか、村々にはパゴダのような有効な目標物があるかどうか、村の名は地図に載っているのと違うかどうか、土地のものはそれをどう発音しているか、等々である。

爆破を――ムオ・ランの南の橋の――遂行するには、橋はなんで出来ているか、鉄か、コンクリートか、木造か、その構間の数、どこを信号線が走っているか、どこが爆破するのに最も適しているか、筏でクン川をどこまで降っていけるか、川幅、流れの速さ、河床と堤防の情況、シッタン河の左岸を走る道につながる道々はなんで出来ているか、モンスーンの最盛期で道が水にっかっているか、路面の幅と形状、それに道の破損している場所を知ることが肝要であった。

さらに諸梯団が通るすべての道路および小径については敝の情況の詳細、村民の態度については、ひとたび梯団がシャン高原についたとき、米、塩などの食糧が村人たちから手に入るかどうか。

部隊はまた、シッタン平原における敵機の飛来の頻度とタイミング、深い霧の発生する地域、それがいつ晴れるかなども知る必要があるとしていた。

ひとつの梯団の合言葉が記してあった――あまり独創的でないが、「神」にたいして「風」と答える、と。

この文書は六月一四日、長沢貫一少将によって書きあげられ発せられたものだった。

そして一八日たった七月二日に英軍の手に入った。

七月七日には、その翻訳が第一七師団から配布された。

ついで七月一〇日、ペグーの第四軍団司令部で新たにより正確に訳された。

さらに七月一六日、デリーのマウントパッテンの後方司令部で、文言はさらに精密な検討を経て再訳された。

英軍ならびに英印軍は、日本軍のどの部隊とどこで対決するかについて十二分なほどの警告を得ていた。

文書では、突破の期日については明らかにされていなかったが、それも数日後に明らかになった。

とにかく、突破のはじまる二週間前には振武兵団の展開する全コースが敵に知られ、振武はその敵のうすい陣を抜けていこうとしていた。

それからまもなく、別の文言がいくつか英軍の手に入り、これで見取図は完成した。

文言は、日本軍の偵察隊がどこで英軍のパトロール隊と遭ったか、ビルマ国民軍の位置と突破梯団の兵力の表を載せ、全部隊、その将校および兵員、携帯する武器から、各兵の所持する弾丸数、大砲をひく牛馬の数にいたるまでわかってきた。

第四軍団師令部を去るにあたり、メッサビはこの情報の山を前にして熟考し、日本突破隊主力が砠っているピュ=ニャンレビンの間の地域に兵力を増強することにした。

ピュ川とクン川の間の扇区は、旅団長の名にちなんを“フルー部隊”のとっておきの狩場となることになった。

ブルーウェットは第六四旅団司令部――のちには同旅団の一個大隊――とともに、歩兵三個大隊、戦車隊、中口径砲隊、砲兵二個中隊を率いて、突破ルートの三ヵ所に布陣した。

これから数週間、第二〇師ぼと第七師団に不当な圧力をかけまいとする措置であったが、これは正しかった。

そして三個大隊がこの第二〇師団から引き抜かれ、予備として第一七師団麾下に入った。

突破作戦が始動してから三週間ちょっとで戦争が終結することになったという、あとになって得た我々の知識から考えれば、第四軍団の将兵たちにとって、戦争が終わりに近いということがちっとも明確でなかったとは理解しがたい。

彼らの多くは、この東アジアでまだ数年間は過ごさねばならないと諦めていた。

したがって彼らは当面ビルマのほかの地域を再奪還することになお没頭し、ついで山を越えてタイに進攻し、ほかの日本軍部隊と対決しなければならないものと思っていた。

そういう考えから、単純に、日本兵が英軍の網を逃れる前にできるだけ多く捕え殺すことが必要になるのは当然であった。

メッサビは日本軍を二つの場所で屠るつもりだった。

ひとつはペグー山系からシッタン河までの区間、もうひとつはシッタンおよびサルウィン河口である。

長沢の計画の発覚、これから類推した桜井二八軍全体の動きの予想は、第一の屠殺場での大きな成果をほとんど保証した。

しかし、日本軍を捕える場所について、メッサビ麾下の全部隊の意見が一致していたわけではない。

クローザーは第一七師団を引き継いだとき作戦計画を根本的に変えた。

同師団は、七月中旬まで、大まかにいって、日本軍にマンダレー街道を越えさせて、これにシッタン河までパトロール隊をつけて、河畔で砲弾と空爆によって粉砕しようとしていた。

何とかして対岸にたどりついた日本軍については、英第一三六部隊の英軍将校の指揮するビルマ・ゲリラ、すなわち愛国ビルマ軍にまかせるとしていた。

愛国ビルマ軍が渡河点らしいところを対岸で見張り、日本軍の集団ないし個兵が対岸にあがろうとするところを片づける。

小集団なら、それもやれるだろう。

しかし、この方法は不適当ではないかという疑念をクローザーは抱いた。

長沢の文面から判断できるとおり、日本軍はいきなり大規模な集団でもって突破作戦にうって出てくるかもしれない。

このため彼は作戦を自己師団に示し、彼の見解では、日本軍を、マンダレー街道を横断するときか、あるいはペグー山麓の壕から街道に来るまでに、射程に入りしだい叩き、それから、残兵をシッタン河まで追いあげて撃つべきだとした。

自分の兵力をもってしてはすべての突破地点をカバーしきれないことを、彼は知っていた。

警戒区域は街道にそって七二マイルにもおよぶのである。彼は日本軍はきっと夜間に横断するという仮想のもとに、可能性の高い地点を選び、夜間に伏兵攻撃をかけるよう命じた。

“V・フォース(捜索隊)”と土地のスパイの情報にもとづいて、伏兵隊を、戦闘期間中、毎夜、待機させた。

そして日本軍は砲の射程距離に入りしだい、砲撃されることになっていたのである。

付録 B top

ビルマ作戦における日本軍戦死傷者数

1 インパール作戦(英軍はこの戦いをコヒマの戦いという)

| 部隊名 |

インパール以前 |

インパール以後 |

一五師団

三一師団

三三師団

後 衛 |

二〇、〇〇〇

二〇、〇〇〇

二五、〇〇〇

五〇、〇〇〇 |

四、〇〇〇

七、〇〇〇

四、○〇〇

三五、〇〇〇 |

| 合 計 |

一一五、〇〇〇 |

五〇、〇〇〇 |

2 イラワジ作戦(英軍が仕掛けた作戦で日本は大敗したが、これを日本側はイラワジ会戦と呼んでいる)

| 部隊名 |

イラワジ以前 |

イラワジ以後 |

一五師団

一八師団

三一師団

三三師団

五三師団

後 衛 |

七、〇〇〇

一五、〇〇〇

一〇、〇〇〇

七、〇〇〇

五、〇〇〇

三〇、〇〇〇 |

三、〇〇〇

五、〇〇〇

六、〇〇〇

四、〇〇〇

三、〇〇〇

二五、〇〇〇 |

| 合計 |

七四、〇〇〇 |

四六、〇〇〇 |

3 シッタン突破作戦(パヤジイ収容所、山口立少佐提供資料)

| 部隊名 |

出撃以前

(一九四五年四月末日) |

出撃以後

(一九四五年八月末日) |

二八軍司令部

五四師団

振武兵団

干城兵団

軍直部隊

敢威兵団 |

六六〇

九、四〇〇

六、七五七

二、三三八

七、五四四

四、一七三 |

三七〇

三、四二三

二、九四三

一、一四〇

三、七九八

二、二七九 |

| 合 計 |

三〇、八七二 |

一三、九五三 |

この統計には、二八軍主力の渡河にさきだち、単独に渡ってしまった貫微兵団はふくまれていない。

編成時(一九四四年一月二九日)の二八軍の総数は五万九〇〇〇名とされている。

しかしこの数字には水増しがあると当時の英軍関係者はみていることを指摘しておかねばならない。

その後、英第二一軍によって、その実数は下記の通りと訂正されている(一九四五年一二月ラングーン調査)。

| 部隊名 |

出撃以前 |

出撃以後 |

二八軍司令部

五四師団

振武兵団

敢威兵団

干城兵団 |

六八〇

九、三〇〇

六、七五一

四、一七三

一、三五八 |

五二一

三、九六三

三、一一二

二、二七九

五三三 |

| 軍 直 |

|

|

神威部隊

馬場部隊

清部隊

向井部隊 |

二、九九三

二、六〇三

一、七七八

一、五六八 |

一、五〇〇

一、〇八五

九〇五

九二〇 |

| 合計 |

三一、二〇四 |

一四、八一〇 |

この数字について、英軍はつぎのような脚注をいれている。

日本軍はペグー山系内の兵力を三万一〇〇〇以上とし、このうち約一万四八〇〇名がシッタン河を渡り脱出した、といっている。

これを証明する証拠は日本軍には、ほとんど、あるいは全くなく、実際に降服後、ペグーの北一〇マイル地点にあるパヤジイ俘虜収容所に収容されたもののうち突破作戦に加わったものの数は、わずかに七六二一名であった。

我々の推計によれば、当時、突破作戦に関係した諳兵団の兵の数は、約一万九〇〇〇名で、このうち一万一〇〇〇が殺されるか戦争捕虜になったと主張され、五〇〇名は病気でペグー山系内にとどまり、困難な道を克服してシッタン東岸にたどりついたのは残りの七五〇〇名にすぎない。

そしてその東岸で待ちうけていたビルマ・ゲリラの数は、これより多かった。

このことから、日本軍の挙げた数字には相当の水増しがあり、我々の数字のほうが真実にちかいと思われる。 |

それにしても、出撃以前の日本軍の数が、日本とイギリスでは開きすぎている。

日本当局は約三万といい、英軍は一万九〇〇〇名というのである。

また渡河したものの数では、日本側が約一万四〇〇〇名、イギリス側が約七〇〇〇名と開いている。

二八軍の兵力を計る日本側の別の資料として「シッタン会」土屋英一氏主幹の戦友会の雑誌「南窓」の一九七〇年七月号四九ページに、降服時の一九四五年の収容所内の二八軍の日本兵の降服者および戦死・行方不明者の数が、階級別にのっているので、それをここに転載する。

|

階 級 |

降 服 |

戦死・行方不明 |

中 将

少 将

大 佐

中 佐

少 佐

大 尉

中 尉

少 尉

幹 候 |

一

四

一二

四

三四

二四七

二〇七

二四二

○ |

〇

〇

〇

〇

四

四四

八〇

一二六

一二 |

| 計 |

七五一 |

二六六 |

准 尉

下士官 |

一三三

二、一七四 |

三四

一、三〇七 |

| 計 |

二、三〇七 |

二、三七一 |

| 兵 |

四、八三五 |

九、九七四 |

| 小計 |

七、八九三 |

一二、六〇七 |

上級市民兵

下級市民兵

市民兵 |

一

六

二二 |

三

五

五〇 |

| 計 |

二九 |

五八 |

| 総計 |

七、九二二 |

一一、六六五 |

付録 C top

第二八軍戦闘序列(一九四四年一月現在)

軍司令官 桜井省三陸軍中将

第二八軍司令部

第二師団(南方軍直轄)

第五四師団(ビルマ方面軍)

第五五師団(ビルマ方面軍)

第一四独立連射砲大隊

第七一野戦高射砲大隊

第四四野戦速射砲中隊

第一架橋材料中隊

第二六架橋材料中隊

第一〇渡河材料中隊(第一五軍)

独立自動車第五五大隊(第一五軍)

独立自動車第二三六中隊(第一五軍)

独立自動車第一〇中隊(第一五軍)

独立戦車第五一大隊(ビルマ方面軍)

第一〇一野戦道路中隊(ビルマ方面軍)

第二〇野戦道路中隊(第一五軍)

第一一八兵站病院

息者輸送第七〇隊

患者輸送第七一隊

付属部隊

歩兵第二一三連隊第一大隊(久保大隊)

野戦重砲第三連隊第二中隊

第一一船舶工兵隊(一個中隊、一個小隊欠)

第四船舶工兵隊第三中隊(朝長中隊)

海軍輸送第三大隊

第三八根拠地隊の一部

南方軍築城部ビルマ地区工事隊

水上勤務第三八中隊

陸上勤務第九三中隊

築城部第一〇一中隊(二個小隊)

地域部隊

ビルマ方面軍通信隊の一部

光機関の一部

ビルマ方面軍兵站部 |

突破作戦以前に二八軍がもっていた兵器

(一九四五年一二月、英第12軍に提出した日本軍調査資料)

小銃

軽機関銃

重機関銃

擲弾筒

迫撃砲

歩兵砲 |

一八、六〇〇

四五四

一〇八

二九八

二三

一一 |

付録 D top

参考文献

英印側資料

Ba Maw, Breakthrough in Burma, Memoirs of a Revolution, 1939-1946, London, Yale University Press, 1968.

Tim Carew, The Longest Retreat, London, Hamish Hamilton, 1969.

Lieut.-General Sir Geoffrey Evans, The Desert and the Jungle, London, Kimber, 1959,

K.K. Ghosh, The Indian National Army, Meerut, Meenakshi Prakasan, 1969.

Major-General S. Woodburn Kirby, The War Against Japan, Vol. IV, The Reconquest of Burma, London,

H.M.S.O., 1969.

Compton Mackenzie, Eastern Epic Vol, I (all published) (September 1939-March 1943. Defence), London, Chatto

and Windus, 1951.

Frank Owen, The Campaign in Burma, London, H.M.S.O., 1946.

Bisheshwar Prasad (ed.) Official History of the Indian Armed Forces in the Second World War, 1939-1945.

The Reconquesl of Burma, Vol. II, Orient Longmans, 1959.

Field-Marshal Sir William Slim, Defeat into Victory, London, Cassell, 1956.

日本側資料

会田雄次『アーロン収容付』ルイス・アレン、石黒ヒデ共訳、ロンドン、クレセット・プレス、1966年。

『インパール作戦――ビルマの防衛』日本防衛庁戦史室編、朝雲新聞社、東京、1968年。

『シッタン・明号作戦』朝雲新聞社、東京、1970年。

「ビルマにおける日本軍作戦の記録」英第12軍編、ラングーン、1945年。

森高繁雄編『秘録大東亜戦史』富士書苑、東京、1953年。

「パヤジイにおける訊問報告書」〈ビルマ総合情報概要〉第1号・2「日本第28軍の経緯」、〈英第12軍情報概要〉第10号「日本第54師団の経緯(略)」ラングーン1946年。

「SEATIC歴史公報」第二四〇号、シンガポール、1946年。

「SEATIC歴史公報」第二四二号、シンガポール、1946年。

高木俊朗『戦死』朝日新聞社、東京、1967年。

土屋英一編「南窓」第27〜37号、シッタン会私書判

土屋英一 「死の敵中横断――ビルマ方面軍の悲劇」「日本週報」第441号(1958年4日25日)33〜41ページ。

土屋英一 「月明に消えた肉薄特攻隊−神威部隊の記録」「丸」誌第244号(1967年9月号)237〜270ページ。

堤新三『転進』私家版、東京、1967年。

『渦巻くシッタン――鳥取第121連隊史』日本海新聞社、鳥取、1969年。

付録 E top

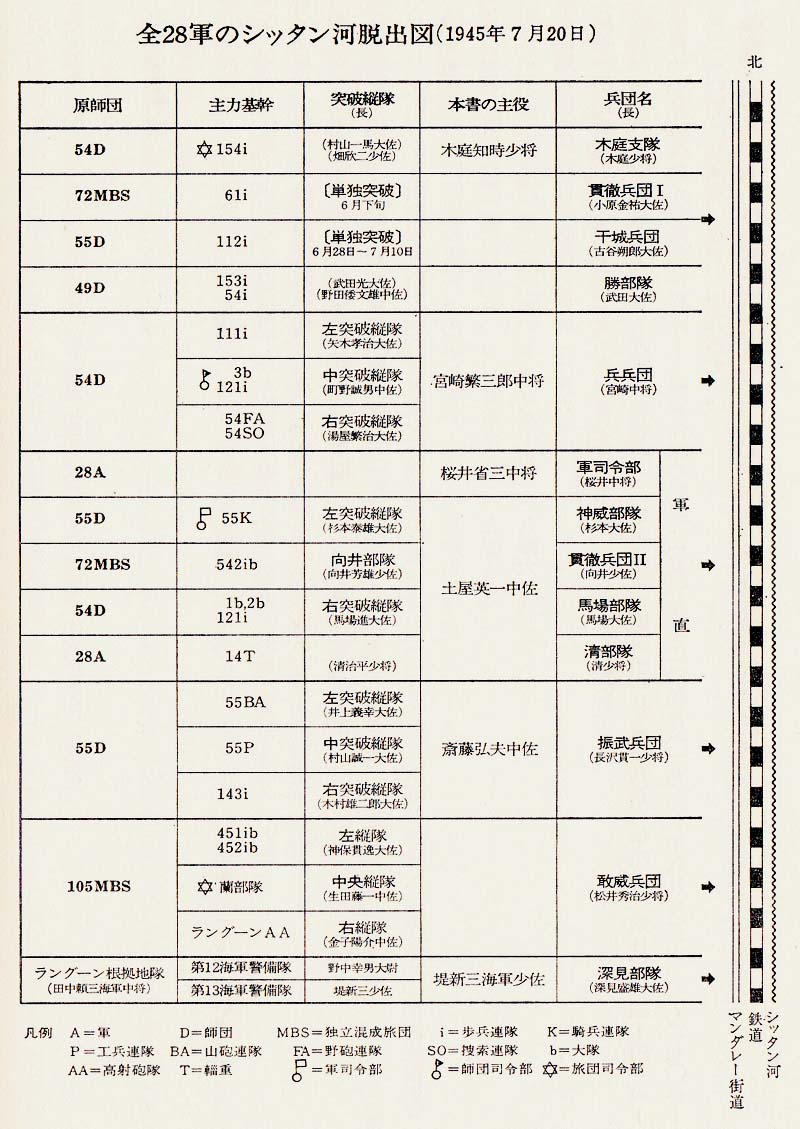

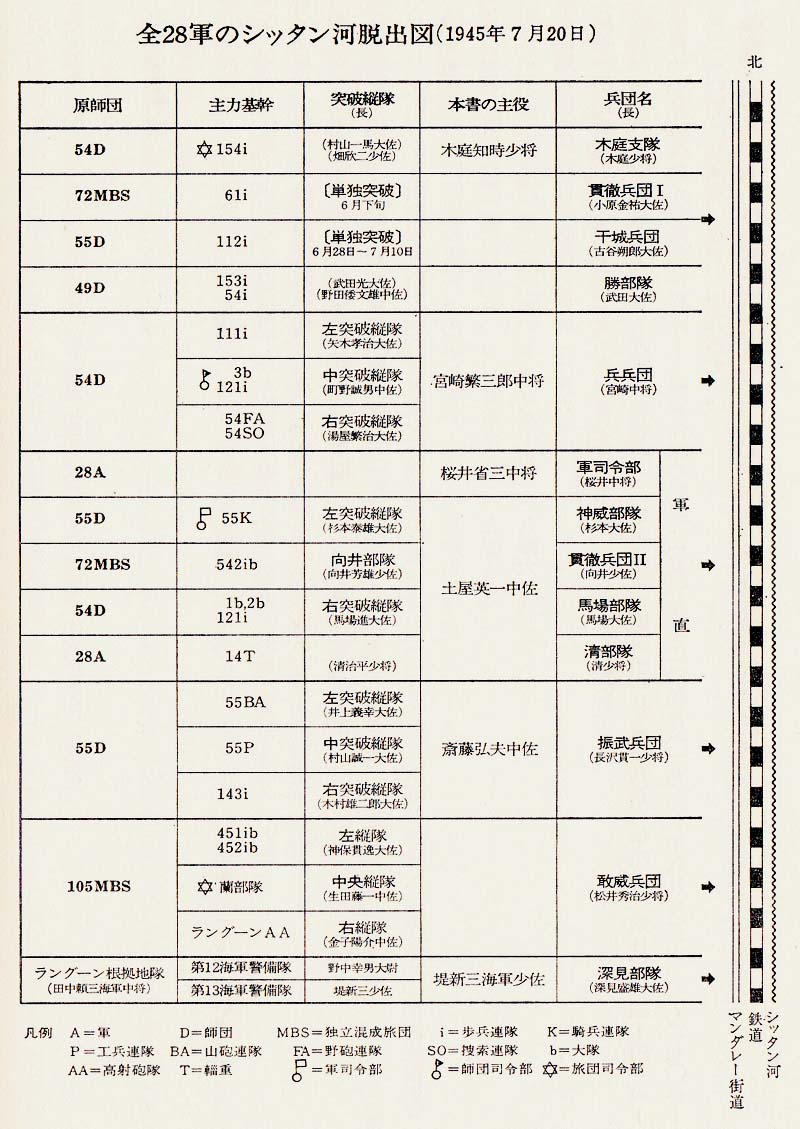

日本軍各部隊が南北に流れるシッタン河を渡った個所を、北から並べた図。

時期はモンスーンで、この年は雨がひどかったので、最下流は広大な湖となっており、ここを通った部隊はほぼ全滅で、堤新三海軍少佐(のち三井物産ロンドン支店長)の3人のグループだけが生還した。

これについては八章に詳細に記されている。

top

**************************************** |