|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 付録

七章 敢威兵団(ラングーン守備隊の末路)

シッタン河突破作戦に加わった部隊で、その最も南に位置したのは第一〇五独立混成旅団であった。

ふつうは「敢威」兵団というほうが通りがよい。

この旅団は元来、ラングーン防衛を目的として編成されたものであった。

一九四四年秋いらい、ラングーン地域の防衛も二八軍の責任に加えられていた。

市の周辺部の防衛にたいして、ラングーン市そのものの防衛は、二つの部隊、すなわち防空部隊と兵站部隊の責任であった。

その後一九四五年三月一〇日、敢威兵団が編成された。

この名は、実態からすれば、ややこけ脅しの感なきにしもあらずであった。

敢威の「敢」は、大胆とか、冒険とかを意味する。

「威」は力と権威を表わすが、松井秀治少将の率いる同兵団は、その質からいって、混成部隊としての戦力には著しく欠けていた。

敢威は、市の守備を担当するさまざまな部隊を指揮下にいれ、それを統一したものにした。

兵站部隊、防空部隊、海軍部隊、鉄道部隊などである。

兵団は地域の憲兵隊、陸海軍病院の患者、中央俘虜収容所所員などをも傘下にいれていた。

最後には、都市の防衛に役立つと目しうる商店主、商店員、ジャーナリスト、会社員、教師などの民間人も編成のなかに加えた。

一九四五年三月、ビルマ国民軍が離叛していらい、敢威はビルマ方面軍の直轄するところとなった。

そしてその手始めの活動のひとつとして、対ビルマ人作戦を行なった。

しかし四月二二日、三三軍によって張られていた微弱な警戒陣がトングーで英軍に突破されるや、ビルマ方面軍は敢威に、まずラングーンの防衛を命じ、ついでペグーとパヤジイに移動を命じて、ラングーン街道が、モールメンに至る道路を直撃してくる英軍の制止に向かわせた。 |

|

松井の兵は、当初ビルマ国民軍の叛乱を制圧すべき懲罰的遠征なる、日本軍いうところの“討伐”にかかっていたが、オン・サンや日本軍が育てた軍隊によって惹起されたこの叛乱よりも、英軍が迫ってきたことのほうが、ラングーンへの重大な脅威となった。

そこで松井はすぐに討伐をうち切り、その兵をラングーン市に集中し、ついで方面軍の四月二七日付の命令に従って、ペグー、パヤジイ地区に兵力を移動させた。

この四月二七日にはすでに、方面軍はラングーンをすっかり放棄してしまっていた。

それに加えて松井は埠頭、発電所、弾薬庫、倉庫、移動不可能な高射砲など、同市の主要施設一切の破壊を指示された。

日本の公刊戦史が指摘しているとおり、松井にたいするこの命令から、方面軍の四月末日までにラングーンを敵の手にわたすという意図がありありと窺われる。

しかしそのことが、哀しいかな、当の松井には明瞭に示されなかった。

最初の命令が発せられた三日あと、四月三〇日の第二の命令では、話はちがっていたからだ。

「敢威はただちにラングーンにもどり、最後の一兵までこれを防衛せよ」

これはたぶん南方軍がビルマ方面軍に圧力をかけた結果、敢威にとっていまとなってはできない相談の命令が方面軍から出されたか、あるいは方面軍内部で木村司令官と田中参謀長の意見が衝突した結果であろう。

方面軍の田中参謀長は徹底抗戦型の熱血漢で、市が瓦礫の山と化すまで、ラングーンで英軍と戦わす覚悟であった。

いずれにしても、松井は、第二の命令に力をそそぐには、すでにベグーの戦闘に力をいれすぎていた。

パヤジイの北で、機甲部隊をもってラングーン街道を雪崩くだろうとする英第四軍団を、松井は懸命に喰い止めようとしていた。

敢威の約一七〇〇名の兵は、ピンボンギーとパヤジイでいくつかの拠点に散兵し、英軍をゆさぶり後退させようとしたが、必死の努力もかいなく、三五〇名も失った。

役柄からいって“パヤジイ守備隊”とでも名づけるべき、兵団のほかの部隊は第二四独立混成旅団がシッタン河口への退路を保持していたワウにいたる東への道路に後退した。

英印第一七師団がベグーを奪取せよと命じられたのは四月三〇日である。

この町は、一九四二年の英軍の惨敗もふくめて、ビルマの別の戦いにおいても、決定的な役割を果たしてきた町だった。

この町はペグー川の両岸に街をひろげ、マンダレー以北から、またモールメン以南から(シッタン、ワウ経由で)ラングーンにいたるには、鉄道も街道もこの町を通るのである。

街道は一本の橋で、鉄道は二本の鉄橋でペグー川を越えている。

鉄橋の一つはペグーの町から北に三マイルの地点で、もう一つはわずか半マイル町の北側にかかっていて、ここで、川の右岸沿いにドンズーやマンダレーから来た鉄道とモールメンからの鉄道が結ばれる。

松井は四月二八日夜、ラングーンを発ち、ペグーに向かった。そして夜半に、その中間点まで来た。

彼はただちに兵を集結させた。この部隊をもってパヤジイ守備隊を増強するつもりであった。

しかし時すでに遅く、目的は果たせなかった。英軍機甲部隊がすでに囲みを突破していたからである。

四月二九日、日本軍は猛烈な空と陸からの砲爆撃にさらされた。

しかし夜が迫るとともに戦いはおさまった。

日本軍の偵察では、英軍戦車は搭乗員の休むあいだ、街道の東側の三ヵ所の戦車置場に駐められていた。

その数は、一七〇台の中、軽戦車のほか、総計二〇〇〇台の車両と推定された。

英軍は四月三〇日早朝から再び攻撃にうつり、一方松井は、第一二、第一三海軍警備隊を投入して、烈しい対戦車戦が展開された。

警備隊はよく戦った。しかし損害も大きかった。司令官の河野康大佐も戦死した。

松井が木村方面軍司令官の四月三〇日付の命令を受理したのは、こうした際だった――

ただちにラングーンにもどり、最後の一人までこれを防衛せよ。

これと同じ趣旨の命令が方面軍から二八軍にも伝達された――

ラングーン南北西部に進出し、将来の攻撃の準備を計られたし。松井は絶望していた。

命令に従うことが全く不可能なことくらい、この命令を出した方面軍の間抜けどもには明らかなはずだった。

しかし彼は軍人だった。

彼はただちに、四方から情容赦なしに、ベグーに圧力をかけてきている英印第一七師団との対決から兵を離脱さすべく努力した。

悪いことに松井は、英第四軍団の機械化部隊の底知れない攻撃力を経験ずみだった。

もしラングーンから南下しようとする途中で捕捉されたなら、敢威がズタズタにひき裂かれることもわかっていた。

彼は兵力をペグー山系の南端パウンジに集め、ここで疲労し叩きのめされた兵の集結をはかって、そこからラングーンに向かう決意をした。

四月三〇日夜、ペグー川の西に前線を動かした。

松井は川を敵にたいする一つの障害物として利用して、撤退の時をかせごうとした。

たまたま、今度は天候が日本側に味方した。モンスーンが始ったのだ。予測よりも二週間早い訪れであった。

英第四軍団のラングーンへの進軍は足止めを喰った。

五月二日早朝、日本軍が町に自由に出入りできるのを利して、あとに偽装爆弾をのこして、日本軍は早々にベグー川に架けられたバイレイ橋で作業にかかった。

第四八旅団の機甲先遣隊はまもなく川を渡った。夜どおし、滝のように雨が降り注いだ。

橋は健在だったが、この橋までの道が絶望的に水かさを増してきていた。

ここで松井は一息ついた。

彼の部隊はペグー川に架けられた歩道橋を通り、パウンジを目指して、川から西の方向に出動し始めた。

ながい道中運ぶのに骨の折れる砲は破壊された。

工兵一個小隊が、集結した部隊が通りすぎてから構成物として使われた橋を爆破した。

英軍がラングーンを奪還したことをきいたとき、松井は木村の馬鹿げた命令をすぐに忘れるべきであった。

ところが彼は忘れなかった。敢威は五月五日パウンジを発ち、トウガンに向かって、ペグー山系から出て、南に動きだした。

そこからラングーン地区に偵察隊を出しているところへ、ビルマ方面軍から命令が届いた――

敢威兵団はラングーンの北の位置から、英軍にたいして遊撃戦を開始し、これのつぎの大きな動きを制約し、シッタン河畔への攻撃意図を制止せよ、という趣旨だった。

この命令は、ラングーンに兵力をつぎこみ、英軍から同市を再び奪還しなければならないという愚挙をもあえてしなければならないと思いこんでいた松井の道義的責任感を解放してくれた。

五月三〇日から三一日にかけて、英印軍は装甲車をともなって、パウンジに攻撃をかけてきた。

しかし日本軍は拠点を堅持した。六月初旬、英軍が自分の兵団をグルリと取巻いて兵力を増強しているのが松井にはわかった。

英軍はラングーン地域内に少なくとも一個師団をいれ、別に一個師団をペグー=ワウ間に注ぎこみ、一方ペグーそのものは、強力な機甲部隊に占領されているらしいという報告が入った。

ペグーとパヤジイの飛行場は、非常に多数の飛行機に使われていた。

ビルマ方面軍からの命令で、これまで松井の指揮下とされていた海軍部隊が二八軍の直轄となり、二八軍がいるといわれるタイッキに向けて動くことになった。

深見盛雄海軍大佐に率いられるこの海軍部隊の話は、シッタン河突破作戦に関連する物語のなかでもっとも悲劇的なものであり、次章で詳述することにする。

マンダレー街道を横切り、シッタン河を渡る突破作戦計画は、六月二八日に、松井敢威兵団長に示された。

松井はそれを基にして、二期に分かれた彼自身の突破作戦を作成した。

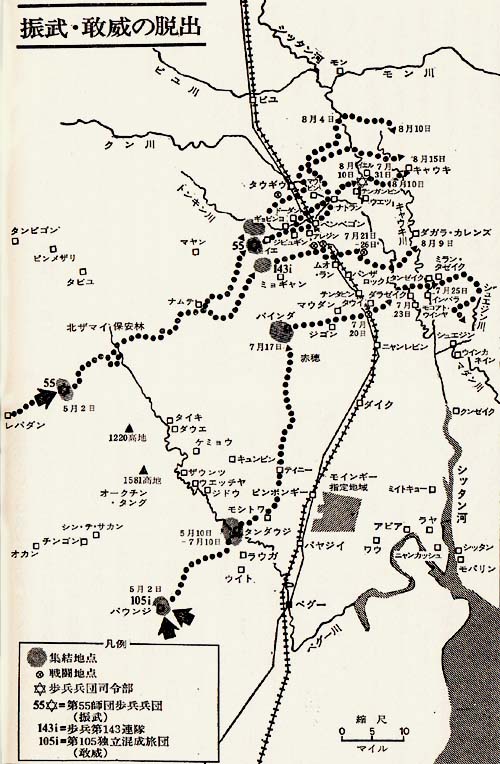

タンダウジで描きあげた第一期の計画によると、兵団の初動を七月一〇日と定め、ペグー山系東麓に沿って北進し、七月一八日ニャンレビンの西一三マイルの寒村バインダに兵を集結させる。

この地点での渡河準備には厳重な秘匿が必要である。

そして七月二〇日夜、兵団はマンダレー街道をニャンレビンの北で渡る。

ついでニャンレビンの北東からシッタン渡河点までは迅速に行動するというものであった。

突破計画第二期は、バインダで描きあげた。兵団は二八軍のほかの部隊の型どおりに従って三梯団に分ける。

バインダを七月一九日夜発ち、ニャンレビンの北西地区に、二〇日朝までに到着する。ついで七月二〇日夜クウイ(ニャレンビンの北二・五マイル)とバンザロック(タウイの北二・五マイル)間で、マンダレー街道を横断する。

そして二一日払暁、シッタン河畔のできるだけ近くに到着する。

河はモコアト・ウインヤとその村の北を渡河点とする。

渡河のあと、兵団はインパラとタンゼイクの中間に集結する。

ついでミラン・タゼイクの東の丘陵にうつり、ここで日本三二軍と連絡がとれるはずである。

三三軍の掩護下を兵団はシュエジンに向かって南下し、ついでピリンに向かう。

深見海軍部隊は敢威に殿(しんがり)軍として後続することとする。

二八軍のほかの部隊の場合と同様、計画は情況に左右され、また紙上でのみ納得できるものであった。

これが実行困難なことは、街道からシッタン河畔までの数マイルのことをみるだけでわかる。

第一期の計画は円滑に進んだ。部隊はバインダにむけて七月一〇日タンダウジを発った。

この期間、松井は配下に概算三四〇〇名の兵をもっていた。

どの部隊も北にむかって、英軍機に気づかれないように、山系の東端のジャングルの途を注意ぶかく進んだ。

七月一八日、バインダで、兵団の集結を完了した。松井はここで海軍部隊を待った。

しかし既定の集結地点に現われないので、これとは別にいくしかなかった。

英軍の本格的な攻撃が、兵団が街道を横切らうとするとともに始った。

右梯団は七月二〇日未明、ジゴン付近で攻撃をうけた。

そして敵砲兵と歩兵は梯団が二〇日夜のうちに街道を渡ってしまおうとした計画を阻止した。

第二自動車隊の司令部のみが、かろうじて街道を渡った。

梯団は敵砲火の連続的な妨害に遭って、漸次隊伍を乱し始めた。

シッタン河に着いたのは七月二六日以後であった。

しかも、マンダレー街道を越えた直後の小ぜり合いで、歩兵第四五一独立大隊長尸倉清次中佐が戦死するという大きな犠牲をはらって、やっと到着したのであった。

中央梯団はこれに比べて幸運であった。

梯団は七月二〇日夜、街道を半分渡るところまで、英軍にもビルマ兵にも気づかれなかった。

二二日から二四日までの夜に、梯団は筏と村の小舟をつかってシッタン河を渡った。

低空をかすめる英軍機に発見され、河上で機銃掃射を喰らった。

梯団はこのとき二、三の犠牲者を出したが、そのほかは河を無事渡った。

左梯団は二〇日夜、道をとり違えた。地形がわるく、ために計画どおりには街道が横断できなかった。

英軍は二一日に同梯団の所在をつきとめ、梯団は続々と兵を失い始めた。

シッタン河に着いたころには、梯団は集結どころではなかった。

渡河の命令などを待っている暇はなく、われさきに渡ったのだ。

その結果、当初予定されていたインパラ=タンゼイク間の地域に集まることなどできなかった。

タンゼイクを二六日発ったが、梯団がミラン・タゼイクの東の丘陵にむかって進んでいる間ずっと、空からの執拗な爆撃に翻弄された。

残りの二梯団全部を兵団長がやっと掌握したときには、もう七月の終りになっていた。

松井兵団長の当初うけた命令が混乱していたことや、麾下の諳部隊が元来兵隊でない者もまじっている雑多な寄せ集め部隊であることなどを考えあわせると、松井がよくここまで漕ぎつけたといえることは、明らかであった。

この寄せ集め旅団に少将として転任してくるまで、松井は五六師団の連隊長として北ビルマで凄まじい戦闘体験を経ていた。

もちろん、ここにもよく訓練された陸軍と海軍の兵が兵団の核として存在していた。

独立歩兵大隊、海軍警備隊員、地上勤務員および高射砲隊員などである。

しかし同時に“ラングーン部隊”と呼ぶべき部隊、すなわち「蘭部隊」があって、このなかには、徴兵年齢をとっくに過ぎた者も――彼らは日本占領軍に巣喰い安楽な生活をしていた――多く、市内の商売人、教師、病院職員もいた。

そして日本軍につきものの慰安婦も約四〇名混じっていた。

不思議なことに、少なくともシッタン河にちかづくまでは、敢威兵団の兵士は食糧に困らなかったようだ。

これらの大部分の者が俘虜となったときには、顔もそむけたくなる健康状態であった。

これは過去二ヵ月の足腐病と比類なき激しい消耗からくる一般的機能衰弱によるもので、栄養失調からきたものではなかった。

彼らには食糧は十分にあった。米も、塩も、牛の姿そのままの肉さえあった。

牛肉は牛車を曳かされている牛を屠殺したものであった。

牛車は米を曳いていたのであったが、もう曳く必要がなくなると、殺して食べた。

しかし、兵団がラングーン撤退のどさくさに置き忘れてきたため、医薬品の不足には困った。

石鹸もなかった。兵は足を洗い、火でよく乾かせと命じられた。

しかしモンスーン季のため、これはできない相談であった。

最近まで市民生活をしていたので、軍の規律を辛く思うものが多かった。

行軍についていかれないと感じた者でも、はじめは倒れることが禁じられた。

まず脅かされ、ついで殴られ、そして落伍者として取り残されないために、彼らは列の先頭を歩かされた。

彼らは、この作戦で本当に危険な瞬間はマンダレー街道を横切るときだと注意されていた。

それが突っ切れたとき、情報はほとんど入らなくなった。

そして彼らが恐るべき情況に陥ったのは、街道を越えてからだった。

すなわち、多くの者は、突っ切れただけでもう行程は終ったか、終りにちかいと錯覚した。

はなはだしい士気の弛緩が起きた。普通の兵にとってさえ、それは耐えがたい困難なものだった。

ついこのあいだまで市民生活をしていて、何の訓練もうけてなく、しかも兵役年齢をすぎてしまっている多くの者にとって、そのショックは、多くの場合、致命的であった。

彼らは簡単に倒れてしまった。シッタン河に着いたとき、ここでも最悪の事態が彼らを待ち受けていた。

渡河点には何艘かの小舟があった。

しかし、数が多くはなかったので、筏によったものも多く、しかも彼らにはこれを操る余力は残っていなかった。

河に出ると、筏は岸で待つ愛国ビルマ軍のゲリラ隊の絶好の目標となった。

一軍医はつぎのように回想している。

彼はほかの六名とともに、シッタン河を筏で流されていた。

彼はついつい眠ってしまった。目を醒ましてみると、仲間は一人残らず死んでいた。

河岸から筏の流れているところを狙撃されたのであった。

ある将校のように、村で休んでいるところを捕えられた者たちもあった。

彼はマンダレー街道を横切ってから二日目、高射砲隊の本隊から離れて、ある村に入った。

捕えられたいために宵闇を待った。村人は彼を厚くもてなし、食べ物もくれた。彼は村人を信用するようになった。

でもピストルは手から放さず、日本刀はそばにおいておいた。

そのうえに彼は手榴弾をもっていることを、村人にはっきり示しておいた。

しかし本隊からひとり離れた日本兵の多くがそうだったように、彼はいっとき睡眠をとろうとし、ウトウトとした。

目を醒ますと、ピストルも手榴弾も消えていた。村人たちが彼に飛びかがってきた。

彼は綱で縛りあげられて英軍に突きだされた。

訊問者の前につれてこられたとき、彼の恐怖は絶頂に達した。

彼は、俘虜になるという許すべがらざる罪を犯してしまった。

戦闘において死ぬべきであったと彼はすすり泣いた。

これで俺の人生は終った。

戦争が終わって、もしこの男を無理やり日本に送りかえしたら、自殺するであるうとみえた。 |

しかし一九四五年の夏にはもはや、こういう反応は必ずしも一般的ではなくなっていた。

日本軍には、一九三〇年代、四〇年代の軍事的冒険と行きつくところまで行をともにした兵たちが――将校も――いたが、いまやっと彼らおよび日本人のすべてが敗北と大量虐殺に通ずる道を踏んでいたことを悟る者が出てきた。

そういう人間は正規軍のなかにもいたし、特に敢威兵団のように徴兵されたばかりの民間人がかなりの比率を占める、即席につくられた部隊には多かった。

商店主だったり教師だったりした者も、熟練兵と同じように戦うことができたし、事実また戦った。

しかし戦いの波が去り、独り取残されたり、負傷したまま、たとえば人里離れた村に置き去りにされると、その時戦争の空しさと悲惨をしみじみと感じた。

そしてこんな窮境に自分たちを陥れた教義の硬直性にたいして疑問をいだき始めた。

学究肌で、経済学を学んでいた大学の教師は、長い目でみれば、日本は西欧列強の工業力にとても立ち打ちできないし、この戦争が終わるのは早ければ早いほどよいと自分に言いきかせた。

連合軍が日本兵は同胞の俘虜を乱暴に残忍に扱ったと考えていることに気づいた彼が、突破の日時と場所を連合軍に告げて戦友たちを裏切ることに、内心何の疑問も抱かなかったことは明らかだった。

英軍の訊問者の質問から、日本兵がマンダレー街道とシッタン河のどこを横断する予定か、英軍はその地点をすべて知っており、その地点を日本の偵察隊が調べる場面さえみていたことが明らかになっても、彼は、それは見せかけで、渡河点はもっと危険がすくない北のほうだ、といいはった。

しかし彼が自分の国と自分の現状にたいして絶望となることは隠しようもなかった。

過去数ヵ月耐えがたい苦しみに耐え、未来も救いのない暗い闇である将校や下士官との会話から、ベグー山系に閉じこめられている諸部隊の士気がどんなに低下しているかが彼にも明らかになってきた。

彼らの多くは、参謀が自分たちの立案する計画の対象となっている兵団について、あまりに率直な言葉を吐いているのを立ち聞きした。

振武の士気はあがっていない。

ある参謀によると、兵の半数は病兵であり、食糧もあと一ヵ月分しか残っていない。

別のもっと暗い見方をする参謀によれば、兵(五四師団)の評判は芳しくない。

きまって戦闘を回避し、しかも村に住みこみ、食べ物をとっているから二八軍のほかの部隊よりも体力はある。

二八軍そのものはほかよりも軽火器に恵まれていて、小銃一〇〇〇挺、軽機関銃一〇〇抛、重機関銃五〇抛ももっているそうだ。

しかし戦闘意欲はまるでないし、兵の半数はマラリア疾患者で、食糧は窮乏している。

英兵は俘虜を適切に扱うだろうと思った知的な兵とちがって、多くの日本兵は、即座に銃殺されなかったことに驚いた。

彼らは自分たちに十分な食事があたえられ、すぐれた医療上の配慮を、ときには日本軍看護婦から払われたことにもっと驚嘆した。

彼女らは戦闘でときおり捕えられ、同胞の看護に当たっていた。敢威には、占領地の行政に携わっていたものが多かったので、この事実は日本兵が敵兵や被侵略民族を乱暴に扱ったことと英軍のやりかたの対照を浮彫りにした。

「我々の占領したところではどこでも」と一人は告白した。

「まもなく事態が歪んだ方向に向かい、荒廃に陥ちていった。たぶん我々のなかに、野蛮な気質が流れているのだ」

top

**************************************** |