|

��������������������������������������������������������������������������������

HOME�@�~�b�h�E�F�C�@�K�_���J�i���@�j���[�M�j�A�@�C���p�[���@���o�E���@�^�����@�T�C�p���@���C�e�@�t�B���b�s���@�������@����

���������w�����E�I�ђ����̎U�邼�߂���

�i�U�邼�߂����@��v���q���@�V���Ё@�����j

�@�ʐ^�W

�i�������@���o�[�g�E�V���[���b�h�����j

�@�v�����[�O

���́@�o��

���́@22�����L���̍r��

��O�́@���

��l�́@�o��

��́@�Ƒ�

��Z�́@�ČR�㗤

�掵�́@�����ޓ�

�攪�́@���m�����̎莆

���́@�퓬

��\�́@�Ŋ�

�@�G�s���[�O

�@�ӎ�

�@��v�Q�l���� |

��v���q�i�����͂����݂��j

1961�N�i���a36�N�j�F�{�����܂�B�k�C����w���w�����B

2006�N�A�w�U�邼�߂����@���������w�����E�I�ђ����x�i�V���Њ��j�ő��s��m���t�B�N�V�����܂���܁B

����͕āE�p�E�E�ɂȂǐ��E�������Ŗ|��o�ł���Ă���B09�N���NHK�uBS�T���u�b�N���r���[�v�̎i����Ƃ߂�B

���̒����Ɂw���I�̃��u���^�[�x�i�V���V���j�w���a�̈⏑�x�i���t�V���j�w���a��\�N�āA�l�͕��m�������x�w���a��\�N�āA�������̐푈�x�i�p�쏑�X�j�w�������A�I�ђ����̍Ŋ��x�i���t�V���j������B |

|

�@�ʐ^�W�@�i�w�������x�@���o�[�g�E�V���[���b�h���@����ܘY����j

top

|

�@�������֒�g�㗲

�@���l�ܔN�i���a��\�N�j�\����ߑO�㎞�A�A�����J�R�͊C���O�t�c�Z�����A�͑D���S�ǂ̑啺�͂��J��o���đ勓�������։������B

�@�������ւ�����킸���Z�Z�܃}�C���@���悢���O�̒n���̐킢�̉ΊW�͐��ė����ꂽ�B

�@����͓��{�R�̖җ�ȖC�̂��߂ɕl�ӂɓB�Â��ɂ��ꂽ��l�C���t�c�̒�g�㗤���B

�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǎB�e�j |

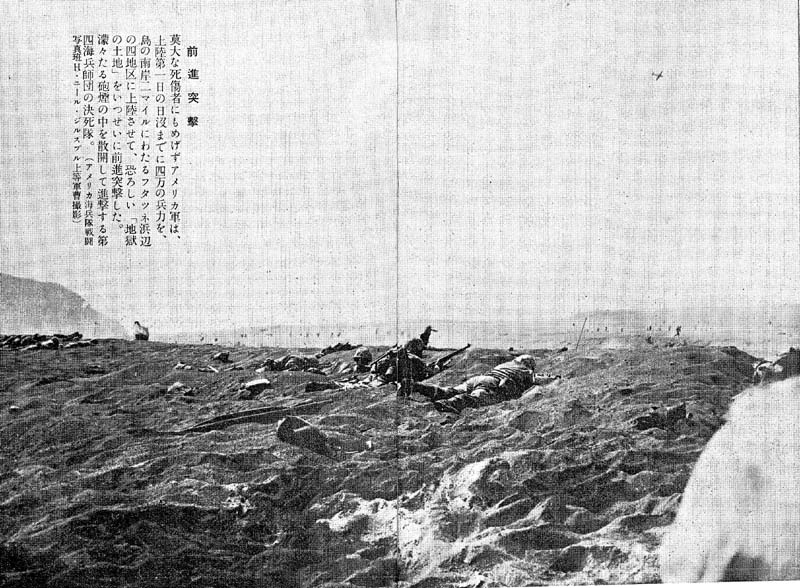

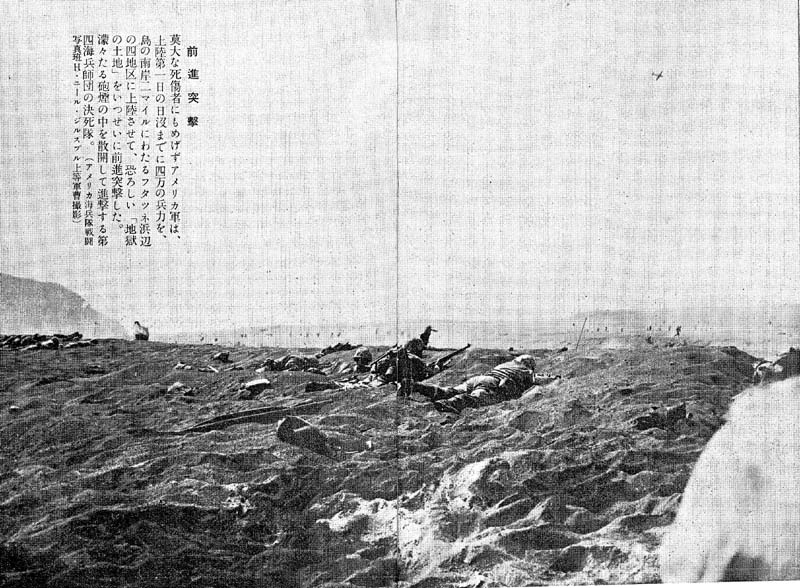

�@�O�i�ˌ�

�@����Ȏ����҂ɂ��߂����A�����J�R�́A�㗤�����̓��v�܂łɎl���̕��͂��A���̓�ݓ�}�C���ɂ킽��t�^�c�l�l�ӂ̎l�n��ɏ㗤�������A���낵���u�n���̓y�n�v����ĂɑO�i�ˌ������B

�@���X����C���̒����U�J���Đi�������@�l�C���t�c�̌������B

�@�i�A�����J�C���퓬�ʐ^�ǂg�E�j�[���E�W���X�v���㓙�R���B�e�j |

�@�S�邽���g�㗤�̐�

�@�A�����J�R�͋���ȕ��͂ƛ���ȕ��ʂɕ������킹�āA���{�R�̖C���e�J��`���ė������̕l�ӂɒ�g�㗤�����s�������A���̐l�I����ѕ��I���Q�͂��ɐr��ł������B

�@����͏㗤���s�̂c���̌ߌ�̕l�ӂ̋����Ƃ̎S�邽����i�\�\�����̏㗤�p�M���Ɛ������p�ԂƎ����Ԃ���j�U�����A�n���̋����Ɓ\�\�Ƃ������ɍ��E�̊C����������ɂ����B�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǎB�e�j

|

�@�R���i�̗g�����

�@�㗤��O���ɁA�A�����J�R�̒��^�㗤�p�͒��i���̂k�r�l�j���C�ӂɑ��X�A�ڊ݂��ě���ȌR���i�@�ނ̗g����ƂɂƂ߂Ă����B

�@�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǎB�e�j |

�@�A�����J�R�̛���ȕ⋋����

�@�A�����J�R���������ɒ�g�㗤���Ă���킸���\���ԂŁA�n���̋����Ƃ͈�ς��āA�����܂����A�����J�R�̌R���i�̕⋋�����̒��S�ƂȂ����B����͓��̓�[�̐����R�̂�������A���܂����{�R���拭�ɐ퓬���̖k���R�x�n�т̉��݂ɂ킽��A����Ȑ��ʂ̐퓬�@�ނ���їƖ����g������������B�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^��B�e�j

�@�A�����J�R�̔����C�w�n

�@���{�R�̖җ�ȖC��`���Ē�g�㗤�����A�����J�R�͕l�ӂ̍��n�ɑ�K�͂Ȕ����C�w�n���\�z���āA���{�R�w�n���߂����Ĕ����C�̒e�����͂��B�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǎB�e�j |

�@�����ґ��o�I

�@�A�����J�R�̒�g�㗤�ȗ��A�O���Ԃœ��{�R�̎��ɂ��̂��邢��籌��i�悤�����j�̂��߂Ɏ����҂͌l�Z�Z���ɂ���B��͓��{�R�̔����C�e�ŏd���������ނ�����܊C���t�c�̊C�����A��F�̌��ɂ������Č㑗�������i�ł���B�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǎB�e�j |

�@�ˌ��@�܂��ˌ��I

���킽��������r������h�X�����嗱�̉ΎR�D�̍��n�ɐg���Ă͑O�i�A�܂��g���Ă͑O�i���Ă䂭�A�����J�C�������̓ˌ��B����Ɍ�����̂͐����R�i�܌ܘZ���n�j�B�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǃj���[�R�����������B�e�j

�@�^�R�c�{�̓��e��

���ė��R�͂������ɉΎR�D�̃U�N�U�N�����n�ʂ��@�����^�R�c�{����^�R�c�{�w�Ɛ��s�ȓ��e���W�J�����B�җ�ȖC�����̉���ɂ�������炸�A�n���̓y�n����C���`�O�i����ɂ͕����̏��e�Ǝ�֒e�̓ˌ��ɂ��ق��͂Ȃ������B�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǃW���[���Y�ޒ��B�e�j |

�@�ʍӂ̐Ղ��Â�Łi��j

�������̍��l�Ɍ@�����^�R�c�{�̒��ŋʍӂ����̓��{���B�ނ�͓V�c�̂��߂Ɏ��\�\�ƊC�����̋L�^�ʐ^�͋L���Ă���B�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǎB�e�j |

�@�������̑哴�A

�����̔M�C���a�X�Ɨ������铇���̗����̌@��ɂ́A�������哴�A���@�蔲����ē��{�R�����Ă�����A�Ō�܂Ŋ拭�ɒ�R���Â����B�A�����J�R�͑�ʂ̔�����g�p���āA�����̑哴�A����{������Ƃ����j�����B

�@��G�|����

�����R�i�܌ܘZ���n�j�̒���ɐ��������������Ă��Ă��R�̂����̗�����̋��J�̉��ɂ͓��{�������Ă������đ_�����Â��Ă����B�A�����J�R�����͏��e�ƉΉ����ˊ�ɂ���Ă����̊�G�|���������߂��B |

�@���A�ɂЂ��ޓ��{��

�n���̐킢�͏I���Ă��A�����̓��A�̉��[�������������{���͋ʍӐ�@���Ŏ炵�Ď��ł���܂Œ�R�����B�A�����J�R�͂����̓��{���Ɏ���₢�āA���A�̐l���ɓ��{��̂ł���ʖ�i��Ƃ��Ē��N�l�j�������ނ��āA�吺�ŌĂт����ē��~�������߂��B

�@�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǎB�e�j |

�@�����c�������{��

���{�R��炪�ʍӂ𐋂����������ɂ������c�������{���������B�n���̐킢���I���čr�p�������̓��̕Ћ��̕��ꗎ�����g�[�`�J�̒�����ꖼ�̓��{������O�C���t�c�����ɓ��~���Ă����B�ނ͎�������������ނ���A�����J�R�̕ی���čĐ��̌��������������̂ł��낤�B�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǎB�e�j

�@�ʍӂ̐Ղ��Â�Łi��j

��U�s���ƒn���v�ǂƉ������������̌��펀���͓�\�Z���ԂÂ��āA���ɌI�ђ������R�����ȉ����{�R���Z�͑S�ł����̂ł���B�S��������Ƃ��뎀�r�݁X�Ƃ��āA�������̍��͌����z������Őԍ����ς����B�ʍӂ̐Ղ��Â�ŁA�Ō�܂Ŋ拭�ɓ������������{���̉p��ɖٓ�����������B�i�A�����J�C�����퓬�ʐ^�ǂm�E���[�K�X�R���B�e�j |

�@�@�@�@�@�v�����[�O top

�@���̓d��̂��Ƃɘb���y�ԂƁA����܂��`�ゾ�����ނ��������ق����B

�@�����āA�Ǝp���𐳂��ڂ���āA85�Ƃ͎v���ʒ���̂��鐺���u�����̂ł���B

�@�@�@��ǁ@�Ō�̊֓��ɒ��ʂ���

�@�@�@�G���U�ȗ��@�r���i�����j�����̊�����

�@�@�@�^�ɋS�_�i������j��L�i�Ȃ��j���ނ���̂���

�@85��79�̕v�w�����������悤�ɂ��ĕ�炷�Ƃ̋��Ԃɂ́A�썑�E���m�̂����₩�ȗz������������ł���B

�@����S�n�̂����Âт��\�t�@�ɂ́A�����̑�����u�y�b�g����Ɂv�Ƒ����Ă����Ƃ������{�b�g�̌����A���ɓ������܂ܒu����Ă����B

�@�u�ǂ����A���̔N�ɂȂ�Ɛ��������ǂ߂�łȁv�\�\�������A�����ڂ₢���̂Ƃ͕ʐl�̐��ŁA�ނ͑������B

�@�@���Ɂ@�z�����������镨�ʓI�D���������Ă���

�@�@���C����̍U���ɑ�

�@�@���R�i����j�@�k��������ā@�悭�����𑱂������

�@�@���E�݂�����@���������x�тƂ���Ƃ���Ȃ�

�@�@������ǂ��@�����Ȃ��G�̖ҍU�ɑ������ŝˁi�����j��

�@�@���߂ɂ����҂ɔ���

�@�@���̗v�n��G��Ɉρi�䂾�j�ʂ�ق��Ȃ��Ɏ��肵��

�@�@���E�̂܂��Ƃɋ����i���傤���j�Ɋ��i���j������Ƃ���ɂ���

�@�@��d�ɂ����l�ѐ\���ギ

�@�@����e�ېs�������i���j��

�@�@�S���������@�Ō�̊������s���Ɓc�c�c

�@�����킸���ɂ�����A���Ȃ�ʘN�u�͓��˂ɓr�ꂽ�B

�@��ɕԂ�����Ŏ������āA�Ƃꂽ�悤�Ɍ��������܂����ނ́A�����ɐ^��ɖ߂�A

�@�u���̓d���͎��ɂƂ��āA���o�̂悤�Ȃ��̂Ȃ�ł��v�ƌ������B

�@�u�����̊t�����A�Ō�Ɉ₵�����t�ł��B�����������āA�������ďo�Ă��܂��B�ꌾ���A�Y��邱�Ƃ��ł���̂ł��v

�@�ށA�剪�M�삪�g�����̊t���h�ƌĂԂ̂́A�����m�푈�����̌���n�E�������̑��w�����Ƃ��ĂQ���]�̕��𗦂��A���ĂȂ��o�����v���W�J�������R�����A�I�ђ����ł���B

�@�����ō����I�Ȑ킢�Ԃ�ŁA�㗤���Ă����ČR�ɑ傫�ȑ��Q��^�����I�т́A�Ō�̓Q������ɓ]���A�u5���ŗ�����v�ƌ���ꂽ��������36���Ԃɂ킽���Ď������������B�剪���u�����̂́A���̌I�ђ������ʍӂ�ڑO�ɂ������a20�N�R��16���A��{�c�Ɉ��ĂĔ��������ʓd��̖`���ł���B

�@�ČR�̒��ł����m�炸�̍r���ꑵ���Œm����C�����̕��m���������āu�j��ň��̐퓬�v�u�n���̒��̒n���v�Ɛk�������点�����S�Ȑ��B���������w1250�q�A�̋����牓�����ꂽ��C�̌Ǔ��Ŏ���ł������j�����̐킢�Ԃ��`����ƁA�݂����������ڑO�Ƃ����w�����́A���U�Ō�̌��t��A�˂��̂������B

�@�������́A�͂��߂����]�I�Ȑ��ł������B

�@�މ�̐�͂̍�������A���ɂЂƂ������ڂ͂Ȃ��B

�@�������̓��{�R�ɂ͂��͂��s�@����͂��Ȃ��A�C��E�q���͂̓[���ɓ����������B

�@�����͂ɂ����Ă��A���{�R��2���ɑ��A�㗤���Ă����ČR�͖�6���B

�@����������ɂ�10���Ƃ�������x�������������B���{�R�̋ʍӂ͎����̂��Ƃł���A�����ł����������������ĕČR�̖{�y�N�U��x�点�邱�Ƃ��A�������ЂƂ̎g���������B

�@����Ȓ��A�����̕��������\�\30��ȏ�̉��������������߁A�Ȏq���c���ďo�����Ă����҂����������\�\���u�S�_��L���ނ�v�A�܂莀�҂̍���V�n�̐_�X�����ԚL�i�ǂ������j�������ɂ����Ȃ��悤�ȁA�����܂��������Ȑ킢�Ԃ�����������Ƃ��A���߂čŌ�ɓ`���悤�Ƃ����̂ł���B

�@���̕����̒��ɁA�剪�͊܂܂�Ă��Ȃ������B

�@�u�t���̂��ƂŎ��ɂ����v�B

�@26�̐N�������ނ́A�ǂ�Ȃɂ��������������Ȃ��B�����A����͊���Ȃ������B

�@�ނ́A�R�l�ł͂Ȃ��R���ł������B

�@�R���Ƃ́A�R�̋Ζ��ɕ�����g�ł��邪�A�키���Ƃ��C���ł͂Ȃ��l�����̂��Ƃł���B

�@�������ʍӂ��炳���̂ڂ邱��3�N���B�I�т���x�h���R�i���\�O�R�j�̎Q�d���Ƃ��čL���i���݂̒����E�L�B�j�ɂ������a16�N�A�剪�́A���Z�̈ߗނ̏C�U������D�H���Ƃ��������œ������ƂɂȂ����B

�@������A�I�т̂��Ƃœ����Ă����������̌R��������ė��āu�Q�d�������C�V���c����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����u���Ă����܂��v�ƌ����B

�@�D�H���������̂͊�{�I�ɌR���ŁA������A���낢���̂��قƂ�ǂł���B

�@���C�V���c���d���Ă���҂͂��Ȃ������B

�@�������剪�͓��n���玝���Ă��Ă��������̃��C�V���c���قǂ��Č������A�u�����ł��܂��v�Ɛ\���o���B

�@���ꂪ���������ŌI�т̎����ɏo���肵�A�e�������������Ă��炤�悤�ɂȂ�B

�@�Ƃ����Ă��A����50�㏉�߂̏����������I�тƁA�ٖD�W�ɂ����Ȃ�20��̒剪�ɂ͓V�ƒn�قǂ̐g����������B

�@�������I�т́A�l���̓c�ɂ̏o�g�ŁA���т͂悩�������̂̐i�w�ł�����ɂȂ��A�u�嗤�ɓn���čL�����E�����Ă݂����v�Ɠ�x�h���R�̌R���ɉ��債�Ă����剪�ɖڂ������A���ɐe�g�ɐڂ����̂ł���B

�@���m�s�̒��S���A�͂�܂⋴�ɂقNj߂�����ɒ剪��K�˂��̂́A�������ʍӂ���59�N���o�Ƃ��Ƃ��镽��16�N2���̂��Ƃł���B

�@���邫����������I�ђ����ɋ����������A���ׂ�قǂɐS�䂩���悤�ɂȂ������́A�ނƉ��̐[���������R���̒j�������݂ł��邱�Ƃ��I�т̈⑰�ɋ������A�A����������̂������B

�@�u�����̊t���̂��Ƃ��D���ȕ��Ȃ�A���ɂƂ��ĉƑ��Ɠ����ł��v���������Ċ��҂��Ă��ꂽ�剪�́A1���̎ʐ^���o���Ă����B���a18�N�A�L���̓�x�h���R�̒��Ԓn�ŎB��ꂽ���̂��Ƃ����B

�@�ꏊ�͕��ɂ̒�ł��낤���B�����J�o�[�̊|�������֎q���u����A�R���ɒ��C�p�̌I�т��R������ɍ����Ă���B

�@���ɂ͌R�p���̃W���[�}���E�V�F�p�[�h�B�����āA���ɗ����Ă���5�l�̂����̈�l���A�Ⴂ���̒剪�ł���B

�@�u�ʐ^���B�邱�ƂɂȂ����Ƃ��A�t�����g��������������剪���Ă�ł�낤�h�Ƃ���������āA�~�n���̏h�ɂɂ������̂Ƃ���Ɏg�����o���Ă�����������ł��B���̎ʐ^���B�����납��h�ɂ܂ŁA�S���͂ő����Ă�����15���ȏォ����܂��B���̊ԁA�t���͎�������̂�҂��Ă��Ă�����������ł��v

�@���R�������ٖD�W��15�����҂ȂǁA���ʂȂ�܂���ɂ��肦�Ȃ����Ƃł���B

�@�������I�т́A�ʐ^���B���Ă��炤�Ƃ��������߂����ɂȂ������@����A�c�Ɉ炿�̒剪�ɗ^���Ă�肽�������̂��낤�B�ʐ^�̒��ŁA�ْ������ʎ����̒剪�́A�I�т̂������ɂ������܂��ė����Ă���B |

���a18�N�A�L���̓�V�i�h���R���Ԓn�ɂāB

�W���[�}���E�V�F�p�[�h���]�����I�ђ����i�����j�ƁA�R���̒剪�M��i���E����R�l�ځj |

�@�K���Љ�̍ł�����̂ł���R���ɂ����āA�ډ��̎҂ɋC�����ɐڂ���I�тِ͈F�̏����������B

�@���@������������A�݂�����Ԃ��^�]���A�ʕ��Ȃǂ������ČR�a�@�Ɍ��������B

�@�}�����A�ɂ����������ɂ͕X��͂����B

�@�����Γ��s���Ă����剪���A������A

�@�u�t���݂�����̂��������Ƃ����ẮA�a�l�����k���Ă��܂��āA���������Q�Ă����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł����v

�@�Ə�k������Ɍ����ƁA���̎��͏��������������A������͖�̑O�ŎԂ��߁A�剪�Ɍ�������͂������Ď����͑҂��Ă����Ƃ����B

�@����ȌI�т�剪�͎��̕��ȏ�ɕ炢�A���a18�N6���A�I�т������ɏ��i���ē����̗���߉q���t�c�ɓ]�C���邱�Ƃ����܂�ƁA�������]���肢���o���Ă��čs�����̂ł���B

�@����������1�N��A���w�����Ƃ��ė������֕������Ƃ����܂����Ƃ��A�I�т͒剪�̓��s�������Ȃ������B

�@�v���߂��剪�́A�I�т��������ɏo�w�������a19�N6������2����������8���A�u�t����ǂ������āv�������̖k��270�q�ɂ��镃���s���̑D�ɏ��B

�@�������͏��}�������̂قړ�[�Ɉʒu���铇�ŁA�s����͓����s�ɑ�����B

�@���}�������̐����E�o�ς̒��S�͕����ŁA�������{�y�ƗA���D�̍s�������������B

�@�Ƃɂ����I�т̂��Ƃ֍s��������S�ŁA�������牡�l�܂Ŗ��O���ĕ������B

�@���̂܂܍`�ň�T�ԂقǑ҂��Ă�����A�����s���̑D���������B

�@�u���͌I�ъt���̌R���ł�����A�t���̂��Ƃ֍s�����Ă��炢�܂��v

�@���������āA�D�ɏ�荞�̂��Ƃ����B

�@�u���ނ⋖�H�@����Ȃ��͎̂����Ă��܂���ł����B���Ⴀ�Ȃ��悹�Ă��炦���̂��ƌ�����A���ɂ��킩��Ȃ��B��ǂ��������Ă��܂�������A�ǂ������ɕ���Ă����荞�߂���ł��傤�v

�@�����ɒ����A����ƒʂ��������d�b�Řb�����Ƃ��ł����Ƃ��A�I�т́u����ȂƂ���ʼn������Ă��邩�B��ɂ�����ɗ��Ă͂Ȃ��v�Ɛ����r�炰���B

�@�u�����̊t���ɓ{��ꂽ�̂́A���Ƃɂ������ɂ��A���̂Ƃ���x����ł����Ȃ��v

�@���ꂪ�I�т̐������Ōゾ�����ƌ����āA�剪�͗܂��B

�@�����ɂ͂��̔N��12���܂łƂǂ܂����B

�@�I�т͓����̗����̍Ȃɂ��Ă��莆�̒��ŁA�剪�̂��Ƃɂӂ�Ď��̂悤�ɏ����Ă���B

�@�剪�͍ŋߕւœ��n�ɋA�邻���ł��B�����������������̋��܂ŗ��ꂸ�A����ɕa�C�ɂȂ��ē��@��������ŁA�A��C�ɂȂ����̂ł��B�����֒����Ζ��_������邾�낤����A���̐߂͌��ւ����ɂ����A���ł�������̂�U�����Ă���ĉ������B�₪�Ă͓c�ɂɋA��̂������ł��B

�@�@�i���a19�N12��11���t�@�ȁE�`�䂠�āj |

�@���ʂɎ��Ȃ��Ă͂Ȃ�ʂƂ̎v������ǂ��Ԃ������A��͂�A������̉ʂĂ܂Œǂ������Ă�����҂̂��Ƃ��S�ɂ������Ă����̂��낤�B�킸��11����̎莆�ŁA�I�т͂��������ǒ剪�̂��Ƃɂӂ�Ă���B

�@�������������̂Ɏ��ɉ���ɋA�҂��A���ǁA�����ɋA��̂��Ǝv���B�푈�Ƃ������݂̂͂�Ȃ����������̂��B

�@�@�@�i���a19�N12��22���t�@�ȁE�`�䂠�āj |

�@�u�������������v�Ƃ������t���ӂ����ѕւ��Ă���B

�@�����Ђ����玩���ɉ�����Ă���Ă����剪�̎v�����A�I�т͒N�����悭�킩���Ă����̂ł���B

�@�u�푈�Ƃ������݂̂͂�Ȃ����������̂��v�Ƃ̌��t�ɂ́A�R�l�炵�����ςƂ��������A�������g�Ɍ����������Ă��邩�̂悤�Ȑ؎��ȋ���������B

�@���̌�A�����ɂԂ��������Ƃ����m�点���A�I�т͗��������玟�̂悤�ȕւ��剪�ɑ����Ă���B

�@�q���@��������̗t�������܂����B���n�ł���ł��Ȃ��������Ƃ͎c�O�ł����A���������A�҂ɂȂ������Ƃ͉����Ƒ����܂��B�����ŗ����̐��b�܂ł��ĉ�����悤�Ȃ��b�ł����A������̒i�A�[�����ӂ��܂��B

�@���������̌㑊�ς�炸���ɏ�v�����C�œ����Ă��܂����炲���S�������B���n�͊����ł��傤�B�ǂ������ׂȂǂЂ��ʂ悤���p�S�������B�ł͂��悤�Ȃ�B |

�@�����d�b�œ{������Ƃ��Ƃ͂����ĕς�����₳�������ʂł���B

�@�N�Ⴂ�R���Ɉ��Ă����̂Ƃ͎v���Ȃ����J�Ȍ��t�����̂��̕ւ�́A�u�R���X�ցv�̕�����������ꂽ�t���ɁA�[���ȖѕM�ŔF�߂��Ă���B

�@60�N�߂��Ό����o�ĉ��t���́A�剪�̎���̋��ɂɍ�����Ɏd�����Ă���B

�@���̕ւ肪�����ꂽ�̂́A�ČR�ɂ���P��͖C�ˌ������悢�挃�����𑝂��Ă������a19�N12�����ł���B

�@���ꂩ����������Ȃ���20�N2��19���A�ČR�͗������ɏ㗤�����s����B

�@�I�т��펀�����̂́A3��26���̕��łƂ���Ă���B

�@�剪�����ɗ������ɓn�邱�Ƃ��ł����̂́A�I�т̎�����33�N���o�����a53�N�̂��Ƃł���B

�@�������͐��23�N�ԕč��̐������ɂ���A���a43�N�ɕԊ҂����܂œn���͂ł��Ȃ������B

�@�ԗ쏄�q�c�̈���Ƃ��ēn�������剪�́A�ē��̐l���I�т�����ł����ƌ�����i�ߕ������w�������Ƃ��A�v�킸���̕����ɋ삯�o�����B

�@�u�t�����[�A�剪���A�������Q��܂����[���I�v

�@��������ɁA�����Ăт����Ȃ���B

�@���m���瓌���ɖ߂��Đ�����A�}���قŁA�������ʍӂ�`���鏺�a20�N�����̐V���L�����������Ă������́A�����Ɛ����グ�����ɂȂ����B

�@���a20�N3��22���̒����V���B���ʂɁu���������ɓG��ց@�ō��w�����w���ɑs��E�S�����U���v�Ƃ̑匩�o��������A�L���̒��ɌI�т̌��ʓd��̑S�����Љ��Ă���B���̕��͂��A���̓��剪����������̂ƈ���Ă���̂��B

�@�V���ł́A���ʓd��̖`���͎��̂悤�ɂȂ��Ă���B

�@�@�@��ǐ��ɍŌ�̊֓��ɒ��ʂ���

�@�@�@�\�����锼�������@��������w���ɗ���

�@�@�@�c���̕K���ƈ��ׂƂ��F�O����

�@�@�@�S���s��Ȃ鑍�U�������s��

�@��ރm�[�g�����o���A�剪������`���ɋ����Ă�������A���̓��̓d���̃������m�F����B

�@���̖`���́A

�@�@�@��ǁ@�Ō�̊֓��ɒ��ʂ���

�@�@�@�G���U�ȗ��@�r���i�����j�����̊�����

�@�@�@�^�ɋS�_�i������j��L�i�Ȃ��j���ނ���̂���

�@�ł������B��͂�A�܂���������Ă���B

�@�s�����̂��̂Ɍ������Ƃ͂����A�剪��85�Ƃ�������ł���B�L���Ⴂ�������Ă����������͂Ȃ��B

�@�������A�d�����u�����Ƃ��̘N�X�Ƃ���������݂�����A����Ȃ͂��͂Ȃ��Ǝv���������B

�@�ق��ł��Ȃ��g�����̊t���h�̍Ō�̌��t���A�ނ��ԈႦ�邾�낤���B

�@���͎v�������āA�}���قȂ�u���Ă���͂��́A����{��T�����B

�@���ɖh�q���h�q���C����j�����܂Ƃ߂��w��j�p���x�B

�@�����Ƃ��ڍׂŋq�ϓI�Ȑ�j�L�^�Ƃ����A�����������j�ł���B

�@���̖{�ɂȂ�A�I�т̌��ʓd��̐��m�ȕ��͂��ڂ��Ă���͂����B

�@��͂肻��͂������B

�@���R68������13���ځA�w���������m���R���Q�@�y�������[�E�A���K�E���E�������x��410�y�[�W�B

�@�@�@�@��ǍŌ�m�֓��ʃZ���@�G���U�ȗ��r�������m�����n�^��S�_�����V�������m�A���c�c

�@�剪�͊Ԉ���Ă��Ȃ������B���̓��A�ނ���������͂́A�����ɐ����������̂ł���B

�@���ŁA�������ɂ��ď����ꂽ�{��В[����`�F�b�N���Ă݂��B

�@�������I�т̌��ʓd��������Ă��邪�A�ǂ���݂Ȍ�����j�Ɠ������͂ɂȂ��Ă���B

�@�剪�������炭�A�����ꂩ�̖{�œǂ̂��낤�B

�@�Ƃ������Ƃ́A�V���Ɍf�ڂ��ꂽ�d�����A���ς��ꂽ���̂ł��邱�ƂɂȂ�B

�@�������A�ČR�̖ҍU�ɑς��A1�����ȏ㓇���������������I�т̕]���́A�R�������ł����������͂��ł���B

�@�����A���鍑����3��21����A�������ʍӂɍۂ��Ẵ��W�I�����ŌI�шȉ���������������u���{���_�̋ɒv�v�u�p�Y�I�R��v�Ǝ]���Ă���B

�@�����I�Ȑl�C���������B���ł����I�т̖���m��l�͏��Ȃ����A������m��N��̐l�Ɂu��������m���Ă��܂����v�Ɛq�˂�Ƒ����Ɂg�����h�Ƃ��ČI�ђ����̖��O���o�Ă����o�����A���͉��x�����Ă���B

�@���̔ނ̍Ō�̕��͂��A�Ȃ��ς���K�v���������̂��B�����ɗ��҂�����ׂĂ݂悤�B

�@�܂��A�I�т̖{���̓d���B

�@��ǁA�Ō�̊֓��ɒ��ʂ���B�G���U�ȗ��A�r���i�����j�����̊����͐^�ɋS�_��L�i�Ȃ��j���ނ���̂���B���ɑz�����z�����镨�ʓI�D�����ȂĂ��闤�C����̍U���ɑ��A���R�i����j�k����Ȃ����i��j�������𑱂�����́A���E�����ցi�������j���x�тƂ��鏊�Ȃ�B

�@�R��ǂ��O���Ȃ��G�̖ҍU�ɑ����ŝˁi�����j��A�ׂɌ���҂ɔ������̗v�n��G��Ɉρi�䂾�j�ʂ�O�Ȃ��Ɏ��肵�́A���E�̐��ɋ���i���傤���j�Ɋ��i���j�ւ��鏊�ɂ��Ċ�d�ɂ���l�\�ギ�B����e�ېs��������A�S���������Ō�̊������s�͂�Ƃ���ɕ��i�����j��A�n�X�i���j�c�����v�Е����Ӑg�����i�܂��j�������B

�@���ɖ{����D�҂��������A�c�y�i���Ɉ����炴��Ɏv�Ў���A�c�i���Ɓj�Ѝ����i����ς��j�ƂȂ�������čc�R�̌��y�d���̊@�i���������j����ǂ������B

�@䢁i�����j�ɍŌ�̊֓��ɗ����A�d�˂Ē���i���イ���傤�j��␟����Ƌ��ɁA���ǁi�Ђ�����j�c���̕K���ƈ��ׂƂ��F�O���i�ւɌ�ʂ�\�ギ�B�q�㗪�r

�@�i�����͊����\�J�^�J�i�A��Ǔ_�Ȃ��B�T���M�ҁj |

�����āA�V���Ɍf�ڂ��ꂽ�d���B

�@��ǐ��ɍŌ�̊֓��ɒ��ʂ���

�@�\�����锼��������������w���ɗ����A�c���̕K���ƈ��ׂƂ��F�O�����S���s��Ȃ鑍�U�������s��

�@�G���U�ȗ��z���ɗ]�镨�ʓI�D�����Ȃė��C���肷��G�̍U���ɑ����������𑱂������͏��E���ւ�����x�тƂ��鏊�ɂ��ĕ��������̗E��͐^�ɋS�_�����L�����ނ���̂���R��ǂ����X�Ȃ�G�̖ҍU�ɏ����������ŝ˂�ׂɌ���҂ɔ����A���̗v�n��G��Ɉςʂ�̂�ނȂ��Ɏ����͐��ɋ���Ɋ��ւ��A��d�ɂ���l�\�ギ

�@���ɖ{����D�҂��������c�y�i���Ɉ����炴����v�ЁA���ƂЍ����ƂȂ�������čc�R�̌��y�d���̊@����Ƃ������A����e�ېs���������Ўc���ґS�����悢��Ō�̊������s�͂�Ƃ���ɕ���n�X�c���̜z�������Е����Ӑg������鏊�ɂ��炸

�@䢂������ꓯ�Ƌ��ɋނ�Ő����̖�������i�ւɌ�ʂ�\�ギ

�@�@�i�V���Ɍf�ڂ��ꂽ�����̂܂܁B�T���M�ҁj |

�@���҂͂ǂ�����Ă���̂��B

�@�I�т̓d���ł́A�܂��ŏ��ɁA���������̐킢�Ԃ肪�q�ׂ��Ă���B

�@���A���ς��ꂽ�d���ł́A�܂��ŏ��ɏ��������̎p�ł͂Ȃ��u�c���̕K���ƈ��ׁv����������Ă���B

�@�܂��u�s��Ȃ鑍�U���v�Ƃ������t�́A����������Ɏg��ꂽ�A����O��Ƃ����Ō�̓ˌ����������퓅��ł���A�I�т̓d���ɂ͏o�Ă��Ȃ��B

�@�㔼�͑傫�ȉ��ς͂Ȃ���Ă��Ȃ����A�u�����ꓯ�Ƌ��ɋނ�Ő����i���V�q�̎����j�̖�������v�Ƃ����A�I�т̕��͂ɂ͂Ȃ����t���}������Ă���B

�@�����āA�I�т̕��͂ɂ����āA�V���ł͊��S�ɍ폜����Ă��܂��Ă����傪����B

�@�u���R�i���܂������j�k����Ȃāv�Ƃ��������ł���B

�@������Ȃ��⋋���r�₦�����Ő��˂Ȃ�Ȃ��������m�����̋ꂵ�݂Ɖ������B

�@�I�т������Ƃ��`�����������ł��낤���̂��Ƃ��A����Ă��܂��Ă���̂ł���B

�u�k��v��i����Ȃǂ͋������ł���A�R�l������́A�ǂ�Ȃɋꂵ���Ƃ���������킸�ς��Đ킢�A�ق��Ď���ł����ׂ��ł���\�\����ȓ����́g�펯�h�������Č����Ă���B

�@�I�т̓d���ɂ́u�c�����v�Е����Ӑg�v�u�c�R�̌��y�d���v�ȂǂƂ����A�����̌R�l�̏퓅�傪�g���Ă���A�ō��w�����̌��ʓd��Ƃ��Ă̑̍ق͏\���ɐ����Ă���B

�@�������A���肠��ƕ`����Ă���̂́A���|�I�ɗD���ȓG�Ɂu�k��v�ŗ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��������m�������A�u�e�ېs��������v�ĝˁi�����j��Ă����p�ł���B�����āA�d���S�̂���ʂ��Ă���̂́u�S�_��L���ނ�v�Ƃ�����ɒ[�I�Ɏ����ꂽ�A�w�����Ƃ��Ă̒f���̎v���Ȃ̂ł���B

�@�����̌R��w���́A�����ɕq���ɔ��������̂ł͂Ȃ����B

�@���ʓd��͑�{�c�Ɉ��ĂĔ������邪�A�V���Ɍf�ڂ���Ĉ�ʂ̖ڂɂ��ӂ��B

�@�I�т͓��R�A������ӎ����Ă����͂��ł���B

�@�I�т������̐킢�Ԃ��`���悤�Ƃ�������͑�{�c�����ł͂Ȃ��L��������ʂł���A�R��w���́A�I�т̕��͂����̂܂ܐV���Ɍf�ڂ��邱�Ƃ͍�����肪����Ɣ��f�����̂ł��낤�B

�@�������̒����V���̈�ʁA�������ʍӂ̋L���̂����ׂɂ́A�{�y����ɔ������R�����ʑ[�u�@�Ă��c��ɒ�o���ꂽ���Ƃ�`����L�����ڂ��Ă���B

�@���̖@�ẮA�{�y����̎��ԂƂȂ����Ƃ��A���{���y�n�E���������p���A�l�����v�̋Ɩ��ɏ]�������A�@�l�ɂ��������ŋ��͂����邱�Ƃɖ@�I������^������̂ł���B

�@�u��X�ɂ͏����������A�����ꂩ������̂݁v�u�i�ꉭ���E�́j�G����ΌR���ƂƂ��ɐ킢�f���ēG�����ł��˂Ȃ�ʁv�i��������j�Ƃ�����̒��ŁA�I�т̓d�����A�����̎m�C�ɉe������Ɣ��f���ꂽ�Ƃ��Ă��s�v�c�͂Ȃ��B

�@�Ⴂ���W���[�i���X�g�u�]�������I�т́A����������Ƒ��Ɉ��Ă��莆�Ɂ@�u�V���L�҂≽���ɂ͂��낢��]�v�Ȃ��Ƃ͘b���Ȃ����悢�B���Ƃɂ��莆�ł������Ă���Ȃǂƌ����ăE�b�J�����������̂Ȃ炷���V���ɂ̂����Ă��܂�����C�����鎖�ł��v�i���a20�N1��21���t�ȁE�`�䂠�āj�Ə����Ă���悤�ɁA�V���Ȃǂ̃��f�B�A�Ŏ������ǂ������邩���ӎ����Ă����B

�@�Z�A�F�n�Ɉ��Ă��Ō�̎莆�ɂ́A�ȉ��̂悤�Ȉ�߂�����B

�@�܂���z����J�̔@����\���グ�܂����A���悻���̖��m�̗��g�o���`�̒��ɂ͎��������̋L���������V���G���ɏ������Ă�ꂪ���̂��̂ł��B�Ⴆ�ΉF�_�叫�͏��N����卪��A���邢�͐V���z�B������w�חサ���邪�@�����͎����Ƒ��Ⴗ����͂Ȃ͂������A�����͋L�҂������ĂɋȂ��đ傰���ɏ����������̂ɉ߂��܂���B

�@���͏��N���㐶�ƂɈ�܂�A�����Ē��쒆�w�A���m�A����Ȃǂ����������ɁA��y����ѐ��Ԃ̐l�X�̌㉇�Ƒ��܂��č����ɐi�ݓ������̂ł���A���̎r��p�����߂邱�Ƃ��Ȃ��悤���ꂮ������肢�\���グ�܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���a20�N�P��12���t�@�Z�E�F�n���āj |

�@���̎���̂��̍��ɂ����āA�ʍӑ��w�������鎩��������ǂ̂悤�ɍՂ�グ���邩���I�т͗�ÂɌ��ɂ߂Ă����B

�@���ʓd��̕��͂́A�V���ŕ���邱�Ƃ��킩���Ă��āA�����Ă������߂����̂������̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA���ʓd��̍Ō�ɂ́A�I�т̎������O��A�Y�����Ă���B

���̈d���Ƃ߂��ʂ����Ł@��e�i�₾�܁j�s���ʂĎU�邼�߂���

�w�i�����j�����Ŗ�ӂɂ͋�������i���j�͖��@���x����Ė��i�ق��j�����i�Ɓj��ނ�

�X���i���������j�̓��ɖ��i�͂т��j�邻�̎��́@�c���i�݂��Ɂj�̍s���r�i�������j�Ɏv��

|

�@�����ɂ����č����v���S�ƓV�c�ւ̋A�ˁi�����j�������������邱�Ƃ́A�c���̌R�l�Ƃ��Ă̏퓹�ł���B

�@���ڂ́u���x����Ė�������ނ��v�Ƃ����\���Ȃǂ́A�u�����v�i�������傤�ق������������ѐ��܂�ς���č��ɕ�j�Ƃ����A�����̂܂��ɏ퓅���D�荞���̂ł���A�s�R�̏��̎����Ƃ��āA����Ӗ��Ŗ��^�̂��̂ł���Ƃ�������B

�@�������A�����ł��܂��A���������Ƃ̂ł��Ȃ����ς��Ȃ���Ă����B

�@���ڂ̍Ō�A�u�U�邼�߂����v���A�V���ł́u�U�邼���Ɂi�������j���v�ƕς����Ă���̂ł���B

�@���̂��߂Ɏ���ł������m���A�I�т́u�߂����v�Ƃ��������B

�@����́A�����ɂ��ĒɐȖ{�S�̔��I�ł������ɈႢ�Ȃ��B

�@���������^��q�����푈�̂��Ȃ��ɂ����Ă͋�����Ȃ����Ƃ������̂ł���B

�@����A���͌I�т̈⑰��K�ˁA���ʓd��̎����������Ă�������B

�@��{�c�Ɉ��Ă��d��ł���ɂ�������炸�⑰�̎茳�Ɉ₳��Ă���̂́A�I�т̐펀��A�����̑�{�c���R�����\�ǒ��������푺���F�卲���I�ё��K�ˁA�u���̓d��������āA���⍜�Ǝv���ׂ��v�ƁA�ȁE�`��Ɏ�n��������ł���B�������́A���R���畺���Ɏ���܂ŁA�⍜�̊҂�ʐ��ł������B

�@�₳�ꂽ�d��͎�M�����ʐM��̎菑���ɂ����̂ŁA�O���ɕ�����Ă���B

�@�����̉̂��L����Ă���̂́A���̍Ō�A�O���ڂł���B

�@�O����̂̂����A���ς��ꂽ���ڂ̓��ɂ͎鏑���œ�d�ۂ��t����Ă���B

�@�����āu�߂����v�̕����������n�̐��ŏ�����A���Ɂu���ɂ��v�Ə��������Ă���B

�@�n�̐��͐��X�����A��M�̐F�͍����N�₩�ł���B

�@�{�������ς��ꂽ�Ղ́A���̓d��ɂ͎c���Ă��Ȃ��B

�@�{���̂ق��́A�V���ɔ��\����ۂɁA��������肩����g�앶�h���Ȃ��ꂽ�̂ł��낤���B

�@���Ƃ���ƁA��{�c�̖ڂɂ܂��Ƃ܂�A���߂����킯�ɂ����Ȃ��Ƃ��ꂽ�̂́A�����̉̂́u�߂����v�̂ق����Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�剪�́A�I�т̌��ʓd����u���o�̂悤�Ȃ��́v�ƌ������B

�@���̂Ƃ����́A�ނ��I�т��v���A���̗���Ԃ߂邽�߂ɂ���������Ă���̂��낤�Ɖ��߂����B

�@�������A���ς��ꂽ�V���̕��͂Ɣ�ׂĂ݂邱�ƂŁA�ŏ��͂����ɂ��R�l�炵�������̂悤�Ɏv�����I�т̌��ʓd�A�ʂ̗l����悵�ė�������Ă����B

�@���̓d��́A����ł������A���邢�͂��ꂩ�玀��ł������Ƃ��镺�m�����ւ̒����̉e�������̂ł���B

�@�����炱���A�I�т̕����Ƃ��Ď��˂Ȃ������剪�ɂƂ��āA����������邱�Ƃ́A�I�тɑ����Ĕނ�2���̕����������s�ׂ������B

�@���ꂪ�剪�̌����u���o�v�̈Ӗ��ł������̂��\�\�B

�@���̂Ƃ��A���͂܂��m��Ȃ������B

�@����ł䂭���m�������u�߂����v�Ƃ��������Ƃ��A�w�����ɂƂ��Ăǂ�قǑ傫�ȃ^�u�[�ł����������B

�@�G���[�g�R�l����I�т��A��������ɏ��������n�ɒǂ�������R�������ւ́A���肬��̍R�c�Ƃ������ׂ����̉̂��r�ނ܂łɁA�ǂ̂悤�Ȑ��̓��X���������̂����B

�@�@�@�G�s���[�O top

�@�v�E�I�ђ������������Ő펀�����Ƃ��A�ȁE�`��i�悵���j��40�������B

�@19�ʼnł��ŗ��Ĉȗ��A�ƒ납��o�����Ƃ̂Ȃ�������w���A�q������������A�������������x���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ȃ����B

�@�����̂����q�́A�I�풼��A���e�̎��Ƃ̂��钷��s�ŁA�ǂ����炩�m�V�C�J���d����Ă��ĘI�V�Ŕ����Ă�����̎p���o���Ă���B

�@�����ɖ߂��Ă���́A����w�̋߂��ɂ킸���ȏꏊ����A���ʂ◚�������B

�@���̌�͕ی��̊O���������A�₪�Đ��c�J�ɂ������a�щ�ЂŏZ�ݍ��ݗ���̐E��B

�@�����q�͍��Z���o��܂ŁA��ƈꏏ�ɂ��̉�Ђ̗��ŕ邵���B

�@���̌�́A�䏊���g�C���������́A��Ԃ̃A�p�[�g�ɏZ�B�������ŖS���Ȃ��������̈⑰����������ɗ���Ɓu���A���̂��炢�����Ȃ����ǁc�c�v�Ǝӂ�Ȃ���A�ł������̋��z��n�����Ƃ����B

�u��͂��삳��炿�ŁA�������Ă���͂����ƕ��Ɏ���Ă��܂����B����܂ł����̈�x�����������Ƃ��Ȃ������̂ɁA�I�풼��̑�ςȎ����ɂ͘I�V�ŕ�����܂ł���āA����������ĂĂ��ꂽ�B�����āA�Z�����łȂ����̎q�̎�����w�ɐi�܂��Ă���܂����v

�@�I�т͋`��ɁA�R�l�̍ȂƂ��ĕv�̖��������ʂ悤�ɐ�����Ƃ͌����c���Ȃ������B

�@�ނ���t�̂��Ƃ��A����������̎莆�œ`���Ă���B

�@�q�������̗{�����낵�����ނƂ����Ӗ��̂��Ƃ��q�ׂ���ŁA���̂悤�ɏ����L���Ă���̂ł���B

�@�Ȃ����ꂩ��悫�A���ԕ��ʂ̌��h�Ƃ��O���Ƃ��ɗ]����������A�����Ǝ��̗���ŐM�O�������Ă���čs�����Ƃ��̐S�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���a19�N9��4���t�@�ȁE�`�䂠�āj |

�@���R�����������I�т́A����������̌��тɂ���đ叫�ɏ�����ꂽ�B

�@�g�叫�̍ȁh�Ƃ��Ă̌ւ���`��͋��ɔ�߂Đ������͂����B

�@����������́A�Ɩ������v�̕������q�X���X�ɓ`����A�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B

�@���̕v���A����Ȃ��Ƃ�]��ł��Ȃ���������ł���B

�@�u���ԁv���u���ʁv���ǂ��ł��悢�A�M�O�������Ď����炵��������B���т��������ɗ����������A�q�������ƂƂ��ɋ�������\�\���ꂪ�A�����������Ƒ�������Ă�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɗo�債���I�т��Ȃɋ��߂����Ƃł������B

�@����ɉ����āA�`��͌��h��O���Ƃ͖����̋����������Đ������̂������B

�@��l�̎q�����������A�悤�₭������������炵�𑗂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ���������A�`��͖��������B���͂��̕v���A�R���p�łɂ��ɂ����Ȃ��猺�ւɗ����Ă���B

�@�т����肵�Ă���ƁA�u���܋A������v�Ƃ₳�����������B

�@�����A����ς�A���Ă��Ă��ꂽ�B�������ŋ��������ς��ɂȂ����u�ԁA�ڂ��o�߂��B

�@���Ƃ킩���Ă�����A�`��̐S�͉����������B�v���A�ق�Ƃ��ɖ��邢�\������Ă������炾�B

�@���������܂ޏ��}��������23�N�Ԃ�ɃA�����J����Ԋ҂����Ƃ����m�点�������炳�ꂽ�̂́A���ꂩ��Ԃ��Ȃ��̂��Ƃł���B

�@����16�N���āA���͌I�т̏o�g�n�ł��钷��s���㒬��K�˂��B

�@���㒬�͐^�c�\���̏鉺���ŁA�����̐�o�҂Ƃ����鍲�v�ԏێR�̏o�g�n�ł�����B

�@�^�c�@�⏼��˕����w�Z�Ȃǂ̎j�Ղ����钆�S�����班����֓������Â��ȎR�����ɁA�I�т̐��Ƃ͂���B

�@�Ȃ��炩�ȍ������Ă����ƁA�܂��Â��q�������A���̐�ɁA��������i���������j�ǂɊ��������f����Â���K�Ƃ��������B���a�����Ɍ��Ă�ꂽ���̂��Ƃ����B��ɂ͔��ƃs���N��䉖�i���Ⴍ�₭�j���炫����Ă����B

�@�}���Ă��ꂽ�̂́A���݂̓���ł���I�ђ����i�Ȃ������j�ł���B�I�т̌Z�E�F�n�i�悵�܁j�̑��ɓ����钼���́A�I�т��S���Ȃ������a20�N�̐��܂�ŁA���w�Z�̍Z���߂Ă���B

�@�I�щƂ͐퍑���ォ��^�c�Ɗ։����̋��m�i�������j�Ƃ��Č��݂̒n�ɂ��������Ƃł���B

�@���m�Ƃ́A�鉺���ɋ����ڂ����Ƃ������A�_�Ƃ��c�݂Ȃ���n���ɏZ���m�������B

�@���쎞��ɂ͏���˂̔ˎm�ƂȂ�A�����ɂȂ�Ɛ����Ƃ��s�Ƃɏo�����邪�A������g���m�̏��@�h�Ŏ��s�B

�@����ɖ������N�A14�N�̓�x�ɂ킽���ɑ����ĉƉ����Ď�����B

�@����24�N���܂�̌I�т́A���e���Ƃ̍Č��Ɍ����ɂȂ��Ă������ɒa���������ƂɂȂ�B

�@�F�n�̒��j�E���i���Ȃ��j���A�f���ɓ�����I�т̐����������������u�Ⴋ���̌I�ђ����v�Ƃ�����e���I�щƂɕۑ�����Ă���B

�@����ɂ��ƁA�I�т̕��E�ߎ��Y�͐��ދƂ�y�،��z�Ƃɗ�݁A��E���Ƃ͎g�p�l�ƂƂ��ɔ_�Ƃ��c��ł����B

�@���e�Ƃ����Z�ł���A�q�������͗c�����납��L���̂����������|���ȂǁA�Ƃ̎�`���������B

�@������n���̖��Ƃɐ��܂ꂽ���A�ґ�Ƃ͖����ŁA�Ε��f�Ɉ�Ă�ꂽ�̂��I�тƂ����l�ł������B

�@���㍂�����w�Z���璷�쒆�w�Z�i���E���썂�Z�j�ɐi�I�т͐��їD�G�A�Ƃ��ɉp�ꂪ���ӂŁA�O�����̕L�҂��u�]���Ă����Ƃ����B

�@�̂��ɗ������ŁA��ނɂ���Ă��������V���̎��q�P�F�Lj��Ɂu����͐V���L�҂ɂȂ낤�Ǝv�������Ƃ������v�Ƙb�����Ƃ�����b�����邪�A�����A���R�m���w�Z�̂ق��ɁA�����W���[�i���X�g��O�����𑽂��y�o���Ă�����C�����������@�����č��i���Ă���B

�@�ǂ����I�Ԃ����������A���t�̂����߂ɏ]���ė��R�m���w�Z�ɓ��Ƃ����B

�@���̌�͗��R��w�Z�A�C�O���w�ƁA������G���[�g�R�[�X�����ł��邪�A��{�c�Ζ��͈�x���Ȃ��A�����Ƃ͂܂������ւ��������Ȃ������B

�@�R���R���Ƃ������ł���B

�@����R���g�̊��ɂ͏o���������Ƃ͂������A�����ɂȂ����̂������ɂȂ����̂��A�����ł����Ƃ������҂��甼�N�x�ꂾ�����B

�@�o�������Ă��A�R�n�����������ɒ����ݐЂ�����ƈӊO�ɒn���ŁA�������̑��w�������Ƃ߂�܂ł͓��M���ׂ����̂͂Ȃ��B

�@�������s���ɂ��ẮA��翁i�ւ�ҁj�ȏ�ɐ����Ċ҂�ʐ������̂�������A���ꂱ�ꗝ�R����ׂē���鏫�R���������A�I�т������n�������Ɏ��Ƃ�������B

�@���̌�́A�����܂ŋL���Ă����ʂ�A���͂�s�����ĔC�����ʂ������B

�@��p�v�z�ɂ����Ă͍�����`�҂������I�т����A�������ɂ����ẮA�O���ɕ����G�e�ɐg�����炷���Ƃ������R�l�̖{���ł���Ƃ����Ȃ܂ł̐M�O�������Ă����B

�@�������ɓn���Ă���̌I�т̋O�Ղ�H���Ă����ƁA�R�̒����ɂ��Đ푈�w�����s�����҂����ƁA�����Ő�����q���Đ�������������Ƃł́A�g�R�l�h�Ƃ������t�łЂƂ�����ɂ���̂����߂����قǂ̈Ⴂ�����邱�Ƃ����߂Č����Ă���B

�@���S�ȏꏊ�ŁA��n�̎����m�낤�Ƃ����ʂ܂ܒn�}��ɐ��������A�u���������点��v�ƌ�����������{�c�̎Q�d�����B

�@���̖����A�I�т͌Ǘ������̐��ɕ������̂ł���B

�@����6�N2���A���߂ė������̓y�V�c�͂����r�����B

�@�@�@�@���������ߐ�Ђ��l�@�@�����n���ɖ���ē��͔߂���

|

�@���̂Ă�ꂽ���ŁA����ł����Ƃ����ĔC����S�����悤�ƁA�����ɐ�����I�шȉ�2���]�̏��������B

�@�ނ�́A���̈�l��l���܂��Ɂg���������ߐ�Ђ��l�h�ł������B

�@���̌䐻�i���傹���j�́A���ʓd��ɓY����ꂽ�I�т̎����Ɠ����u�߂����v�Ƃ�����Ō���Ă���B

�@��{�c���u�U�邼�߂����v���u�U�邼���ɂ��v�ɉ��ς������̉̂ł���B

�@����͌����ċ��R�ł͂���܂��B49�N�̍Ό����A�V��������̓V�c�͌I�т̐⏥���~�߂��̂ł���B

�@����ł������m�������A�I�т��u�߂����v�Ɖr�����A���̓����������̒n�ŁB

�@���Ƃ���قNj߂����K�R�������ɌI�т̕�͂���B��X�I�щƂ��h�k������Ƃ߂Ă����Ù��ł���B

�@�����Ɉē�����ĖK�˂�ƁA�Â��ȋ���������ɁA�V�̖ؗ��i�������j�ɕ������悤�ɂ��ĕ�n���L�����Ă����B

�@���ɍT���鏬�����R�́A�����{�c�Ղ�����F�_�R�i�݂Ȃ��݂�܁j�ł���B

�@�����{�c�Ƃ́A�{�y����ɔ����A��{�c��V�c�̌�����i��������j�A���{�e�Ȓ��A�����ǂȂǂ𓌋�����ڂ����߂Ɍ��݂��ꂽ����Ȓn�����ł���B

�@�F�_�R�̂ق��A���ߎR�A�ێR�i��������j�̎O�̎R�ŏ��a19�N11������H�����n�܂�A20�N8��15���܂ň�����x�܂��@�葱����ꂽ�B

�@�I�т��������Œn�����@��̎w���Ɋ��𗬂��Ă������傤�Ǔ������A���܂������n�ɂ����Ă���K�͂Ȓn�������@��i�߂��Ă����̂ł���B

�@�ǂ�����A���̉^�����~���ƐM���č\�z���ꂽ�{�݂ł������B

�@����ɑ�{�c���ڂ���邱�Ƃ͋ɔ邾�����B�����̐v�}�ɂ���{�c�Ƃ����\�L�͂Ȃ��u����q�Ɂv�ƌĂ�Ă������A�I�т͂����ɉ��������̂������m���Ă����悤���B

�@���������珑���������莆�Ɏ��̂悤�Ȉ�߂�����B

�@�@�F�_�R��ьR���{�݂̌��́A�N���̌��Ă��ŋ߂Ɏ�����s�ɒ��肳�ꂽ����̂Ɍ����B

�@�@�G�����̕ӂ����鎖�͖��X�Ȃ���ׂ��Ƒ�����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���a19�N11��28���t�@�Z�E�F�n���āj |

�@�I�т̕�̐��ʂɗ��ƁA���̊F�_�R�������E��Ɍ�����B

�@���̐푈�����Â�����ȋ�ٓ��ɕ����߂Ă���Ƃ͎v���Ȃ��A�������鉸�₩�Ȏp�ł���B

�@��́A���̕ϓN���Ȃ������̂̐Ɂu���R�叫�@�I�ђ����V��v�ƒ����Ă��邾���̑f�p�Ȃ��̂������B

�@���̊Ȍ��Ȃ������܂��ɁA�������ǂ܂��Ă����������̎莆�̈�߂��S��B

�@���ƂɈ��Ă��Ō�̎莆�ł���B

| �@�I���ɖ���̏ꍇ�ɂ����鎄�̕�͂ǂ��ɂĂ��悭�A�Έ�{�u���R�����@�I�ђ����̕�v�Ō��\�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���a20�N1��12���t�@�Z�E�F�n���āj |

�@��̘e�ɖ��h������A�̖��h�������Ă����B

�@�������Ő펀���������̈⑰���A��Q�ɖK��邱�Ƃ�����̂��Ƃ����B

�@���̑����͌I�щƂ������˂邱�Ƃ��Ȃ��A�����Ő����������A������킹�ċA���Ă����B

�@�������Ő�����l�X�̏o�g�n�͑S���ɓn��B���h�ɋL���ꂽ�Z���͐_�ސ쌧�ł������B

�@�����ƌĂꂽ��f�������I�щƂ̓���́A����������������w��ł����Ɛ@���A���J�ɋ��̃|�P�b�g�Ɏd�������B

�@�@�@�@�@�ӎ��@�@�@��v���q top

�@����������̎莆�̈�߂ɐS�䂩�ꂽ�Ƃ����������ꂾ���̗��R�ŁA�I�ђ����̎q���ł��鑾�Y����K�˂��̂́A����15�N�H�̂��Ƃł���B

�@���������m�炸�̎����������}���A���ɕۊǂ���Ă����莆�̂��ׂĂ���ɂƂ��ēǂ܂��Ă����������Ƃ�����A���̖{�̎�ނ̓X�^�[�g�����B

�@���̑��Y���́A����17�N3��24���A80�Ő������ꂽ�B�����������e��ǂ�ł��������Ȃ��������Ƃ��c�O�Ɏv���B

�@���Y���̖��ɓ�����V�������q����ɂ́A����15�N�̕�ꂩ��16�N�����ɂ����ĉ��x�����b���f�����B

�@���������Łw�J�~�肨������x��w�̋��̋�x�����Ă��ꂽ�����q������A���̌㔼�N�قǂ��āA69�ŖS���Ȃ�ꂽ�B

�@�M�d�Ȃ��b�����Ă�������A���M���܂��Ă�������������l�ɁA�S���炨���\���グ�����B

�@�푈��m��Ȃ�����ɑ����鎄���A�����̏��Ȃ���������ɂ��ď������Ƃ��ł����̂́A������������͂��߂Ƃ����ދ��͎҂̕��X�A�̌��������c���Ă������������Ҏ҂̕��X�A�����ė�������j�̌����҂̕��X�̂������ł���B

�@�����ɐ[�����Ӑ\���グ��B

�@�Ō�ɁA������������̂��߂ɁA���t�ɐs�����ʐh���ς��A�ӂ邳�Ƃ���������ĖS���Ȃ������ׂĂ̐�v�҂̕������ɁA���炽�߂đ��h�Ɗ��ӂ���������B

�q��ނɋ��͂������������X�i�h�̗��E���s���j�r

�I�ё��Y�@�I�ѕ��q�@�I�ђ����@�I�яG�q�@�I�ьO�@�I�ї��b�@�I�јa�q�@�I�я��}�@�V�������q�@�剪�M��@��z�����@�R�ۋ`�a�@�]����}�@�]�쏃�@���є��q�q�@�c������@�������G�@���q�܂ǂ��@���q�p�q�@�쓪���q�@�z�K�S����Y�@�������T�@�c�����q�@�W�F�C���Y�E�u���b�h���[

top

�������������������������������������������������������������������������������� |