|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1 2

3 4 5

6 7

8 9

3�@���}�����c�A���폀������

�@���n���F�E�Ɏx�����́A���a�\��N�O����\�����Ɏx���̎�͂ƂƂ��ɁA�������ɏ㗤���Ă����B

�@�����ɗ������ɏ㗤���Ă�����41�A��67�A��68�v�Ǖ�������ё�7�v�ǎR�C���Ȃǂ́A�Ɏx���̎w�����ɂ͂������B

�@����ȑO�ɁA�C�R�͗������x������Ґ����āA�������̒z��ɂ������Ă����B

�@�a�q�C�R�����́A�l�܌��a���Z���`�C�O���i�C�ʖC��j����ш��Z���`���p�C�l��A��Z����܃~����A���@�e�Z���i�h��C��j�����ݒ��ł������B |

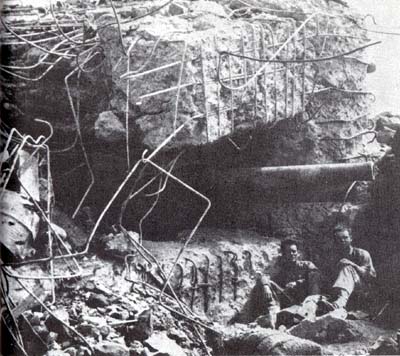

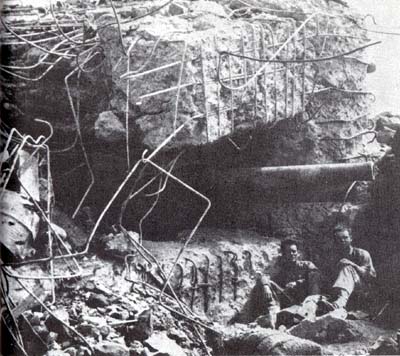

�ČR�͖̊C�ˌ��ɂ��j�ꂽ���{�R45���a12�Z���`�C

�i�ČR��̌�ɎB�e�j

|

1 �Ɏx���̍�� top

�@���n�����́A�O���O�\���Ɂu�Ɏx���w�n��̕��j�퓬�v��v������A��ꂩ���Ŗ��w�n������グ��\��ŁA���錓�s�ōH�����n�߂��B

�@���̎��_�ł̈Ɏx���̍��̊�{�́A�G���i�U���ė����ۂɂ́A�Η͂Ƌt�P�Ƃɂ���āA���ۂł�������ł��邱�Ƃɂ������B

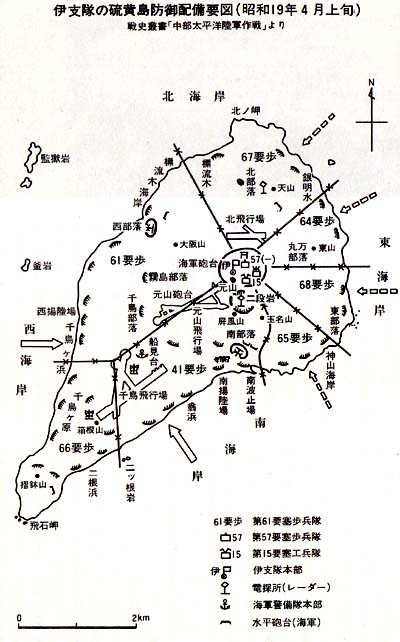

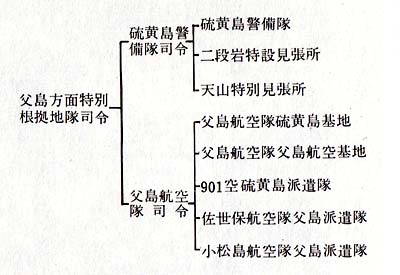

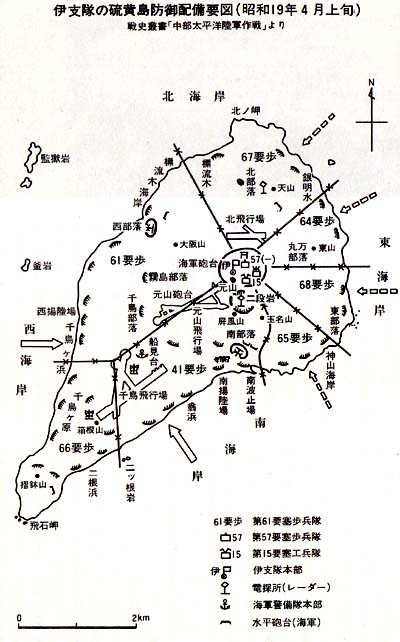

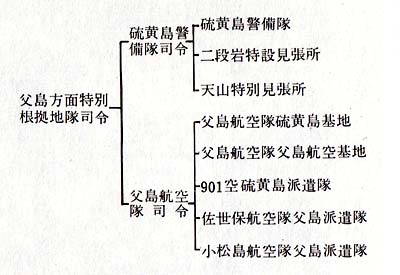

�@�Ɏx���͉E�}�̂悤�������������ɋ敪���āA�Ɏx���{�������R��n�̖k��s��̓�ɒu���A�l���ɂɂ�݂��������悤�Ȕz�������Ă����i���}�����c���Ґ������ƁA���̕����͑傫���ω����Ă������j�B

�@���̈Ӗ��ł́A��̓I�ɓG���㗤���ė���Ɨ\�z�����ꏊ�ɂ��ẮA�͂�����Ƃ����z��͂Ȃ���Ă��Ȃ������B

�@�ʂ̌�����������Ȃ�A�d�_�I�Ȕz���͌v��ɂȂ��A�܂�ׂ�Ȃ��h�䂷����j�̂悤�ł������B

�@�h��̕��@�Ƃ��ẮA�N�������G�͒����C��Ō��j���邱�Ƃ������I�Ȑ�p�Ƃ��Ă����B

�@���̂��߂ɂ́A�G�͖̊C�ˌ����̔����ɂ���āA��v�ȉΊ킪���O�ɉ�ł��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁA�����Ί�A��C�́g�g�[�`�J�h���邢�͊�A�ɐw�n���\�z���āA���łɉ��삷�邱�Ƃ��ŏd�_�ۑ�Ƃ��Ă����B

�@����ɂ�������炸�A�G���㗤���Ă���ꍇ�ɂ́A���^���ۋ@���A�n���A��ԍ��A��S��Ԃ�~�݂��A�\�z���āA�G�̐i�U��j�~����ƂƂ��ɁA�G�̋@�B�������ɑ��Čx�������͓����U���������A���ۂŌ��ł���悤�ɓw�͂���B

�@�x���ɕۗL����\�����́A�G���㗤���Ă����v�n�_�ɑ��āA�t�P���邽�߂Ɏg���邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@�������A����ł��G�������ɐN�U���Ă���ꍇ�ɂ́A�����炭�G�͑�ꂨ��ё���s���_���Ă���Ă���ł��낤����A���ꂼ��̓�[�Ɍ��łȋ��_���\�z���āA�t�P�ɏo�Ă�������j����B

�@�ȏ�̎O�i�\���̐�p���Ƃ邱�Ƃ��l���āA�w�n���\�z����悤�ɍ�Ƃ�i�߂Ă������B |

|

�@���̈Ɏx���̍��ɑ��āA�C�R�x�������h��퓬�ȊO�ɂ��ẮA���͂��邱�Ƃ����߂��Ă���A�C�R���s�ӌ��ݒ��̕��˖C��́A�������ɋ߂Â��G�̗A���D��㗤�p�M���ɑ��Ďg���A���p�C���h��퓬�ȊO�ɂ́A�x���̐��ۗ���퓬�ɋ��͂��邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@���̂ق��A�C�R���͓G�̏M�����������ɏ㗤�����s����ꍇ�A����Ő퓬�����s���邱�Ƃ��l�����Ă����B

�@������ɂ��Ă��A�Ɏx���̖h����j�́A�Ɏx�����̒��ӎ����i�O���O�\������B�j�ɂ�����悤�ɁA�G�̏㗤�p�M�����C�݂ɋߐڂ��āA�㗤�ɂ�����O�ɂ�������ł��邱�Ƃ���������A���̂��߂̉ΖC�̕Ґ��Ɛ퓬�̌v������Ă邱�Ƃ��A���{�I�Ȏv�z�ł������B

�@���������āA�Ɏx���̊e���́A�܂������w�n�̍\�z�ɂ����邱�Ƃ��v������Ă����B

2 �u���A���v���{ top

|

�A�����J�R�����B�e��������

|

�@�������̒z��v����}���Ɏ��{����ɓ������āA���̎��ނ͖{�y����C��A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ŁA��{�c�͒��������m���ʂւً̋}�A���v��Ƃ��āA�u���A���v�����{����邱�ƂɂȂ����B

�@�������A����͗������������ȑΏۂł͂Ȃ��A�}���A�i�A�J�������A�g���b�N�Ƃ�������m���ʂɂ������������̂ł������B

�@�u���v�Ƃ������̂́A�C���q���i�ߕ��̔��ĂŁA���A�|�A�~�Ƃ����߂ł������̂����āA�D�c�̕��^���v���F��Ӑ}���������B

�@�u���A���v�͑O�L�̂悤�ȖړI�n�ɂ���āA�d���Ɛ����Ƃɕ������A���������ʂ͓����A���ł������B

�@���A���́A�O���������n���o��������̂����ꍆ�D�c�Ƃ�сA�܌����{�܂łɓ��������D�c������o����Ă���B

�@���A���ɓ������ẮA�C���q�̋������K�v�ł���A���{�����{�i�ߒ����̎w���̂��ƂɁA�z�����ꂽ�e��̊͒���D�c��q�ɂ���[�u���Ƃ�ꂽ�B

�@�������ɑ���⋋�A���́A�����ɂЂƂ܂��g�����āA��������͏��^�D�ɂ���ē]��������@���Ƃ�ꂽ�B

�@�O������ɉ��l���o�`�����d���ꍆ�D�c�͍b�D�c�i���͈�Z�m�b�g�j�Ɖ��D�c�i���͔��m�b�g�j�Ƃɕ������A�����Ɏl���ɓ��������B�K���r���œG�����͂̔�Q�͎Ȃ������B

�@�b�D�c�͒C�t���i�Z�O�l�ܑ��g���j�A������i�l�Z�l�g���j�A�c�m���i�Z�l�l�ꑍ�g���j�̎O�ǂŁA��q�͂Ƃ��ẮA�C�h�́u�B��v�A�u����v����ѓ�������u�攪�U��ہv�����Ă�ꂽ�B

�@���D�c�́A�ː����i����l���g���j�A�L�����i��܃j�[�g���j����ѐ_�����i���Z�l���g���j�̎O�ǂŁA��q�͂ɂ́A�~�݊́u�R�����v�A���C�́u�ߒq�ہv����ѓ��|���u�����ہv���g��ꂽ�B

�@�l���ɂ͂����Ă���́A�����Z���D�c�̈ꕔ�A���Ȃ킿�A�C�����i��ꔪ�O���g���j����ыʖg���i�Z�����Z���g���j���\�����ɉ��l���o�`�A���������ɓ������Ă���B

�@�����Z���D�c�̎�͂̓T�C�p���A�g���b�N�A�����I������уO�A���Ɍ������Ă���A���̂��߂Ɍ�q�͒������ǂƂȂ��Ă����B

�@���������D�c�̂����̈�ǁA�䓌���i�l�l�Z�Z���g���j�͎l����\�����ɉ��l���o�`���A�����ɓ������Ă��̔C�����ʂ������B

3 �A�b�c���̐�P top

�@�Ɏx���́A�O�͂ŊȒP�ɐG�ꂽ�悤�ɁA���a�\��N�܌���\����ɁA�Ɨ��������c�ɕҐ��ւ��ɂȂ������A�����ɑ�{�c�͏��}���������݂̕����v�ǎ�����A�v�Ǖ�����������Ƃ��āA��109�t�c��V���ɕҐ������B

�@��109�t�c���͑�31�R�ꉺ�̏��}���n��W�c�i�ߊ��ł��������B

�@���}���n��W�c�ꉺ�ɂ͗�����������Ƃ��Ă̑�109�t�c�ƁA�쒹���̗��R�����ł���Ɨ�������12�A������ї������ɔz�������v�nj��z�Ζ���5�����Ƃ��ғ����ꂽ�B

�@��109�t�c�͏��}�������i��������ѕ�j�̗v�Ǖ�������Ƃ���������1���c�i���c�����ԖF�v�����j�Ɨ������̗��R��������Ƃ����2�������c�i���c����{��䏭���j����ѕ�̍�����1�A���A��109�t�c���˖C���A���ʐM���A���x�����A�����ɂ���d�C����9�A���A�������R�a�@�ŕҐ�����Ă����B

�@�������ɂ������肵�Ă݂�ƁA��109�t�c�͎��̒ʂ�ƂȂ�B

�@��109�t�c�i�ߕ�

�@������1���c�H����

�@��109�t�c���˖C��

�@������2���c�i�ߕ�

�@�����Ɨ�������309���

�@�����Ɨ�������310���

�@�����Ɨ�������311���

�@�����Ɨ�������312���

�@�����Ɨ�������314���

�@������2���c�C����

�@������2���c�H����

�@������2���c���a�@

�@��109�t�c�x����

�@��109�t�c�ʐM��

�@�v�nj��z����5����

�@��109�t�c�ˌ�����

�@��109�t�c���˖C����

�@��109�t�c���ɂ́A�����R�i�ߕ��t�ł������I�ђ����������e�₳�ꂽ�B

�@�I�ђ������������ɔh�������ɂ��ẮA���̂悤�ȃG�s�\�[�h���������B

�@�D��O���w�������x�ɂ��Ύ��̂悤�ł���B

�@�u�܌���\�����A�����͌I�т������č��肵���B

�@�w�틵�͂ǂ������{�{�y�̈�p�ł��鏬�}�����ʂ������ɂȂ邱�ƕK�肾�B

�@���̏ꍇ�ǂ����Ă��N�̂ق��ɂ͂�����̂����Ȃ��B�I�сA���ނ��x

�@�����̐^���ȕ\��ɁA�I�т̊����������B

�@���̌I�тɁA�w�ǂ����A�b�c���̂悤�ɂ���Ă���x�ƁA�����͂����˂ė��v

�@���̓���叫�́u�A�b�c���̂悤�ɂ���Ă���v�Ƃ������t�̐^�ӂ͂ǂ��ɂ������̂ł��낤���H

�@�i�j���[�J�����w�������x�ɂ́A�I�тƓ����Ƃ̑Θb�̒��ɁA�A�b�c���Ƃ������t�͏o�ė��Ă��Ȃ��j�B

�@�������A�b�c���̐�P���ǂ̂悤�ɗ������Ă������͒m��悵���Ȃ����A�����A���̂悤�ȈӖ��Ŕ������Ă����Ƃ�����A����͗v�Ă���ƌ����Ă悢�ł��낤�B

�@���Ȃ킿�A�A�b�c���̕ď㗤���́A���̌�̑����m�ɂ�����Ǔ��ւ̏㗤���̓T�^�ƂȂ����̂ł��邩��A�G�̏㗤���̕��@������Ă���Ƃ����Ӗ��ł́A�������ɐ�P�Ƃ��Ċw�Ԃׂ��ł������B

�@�K�[���b�N�ĊC�R�卲�́A���̓_�ɂ��Ď��̂悤�ɐG��Ă����i�����M�ҁj�B

�@�u�w���̑��݊W�A�͖C�ˌ��x���A�q��x���y�щ���͒��̓����Ǝg�p�@�̊m���ɂ����āA�A�b�c�͂��ׂĂ̏����̏㗤���̓T�^�ƂȂ����B

�@���̍��͕č��̓y�̒D��ɑ���ŏ��̍��ł������B

�@���̍��͌�������m�ɂ�������{�R�ɑ���P���ɂ����āA�܂��܂�������邱�ƂɂȂ���{�R�̂�������𖾂炩�ɂ����B

�@�R�藤�R�卲�͍ŏ��̖��Γˌ��𖽗߂����B

�@�ނ̌R�������܂őO�Ⴊ�Ȃ����͍��𗘗p���A�Ō�܂Ŋ�Ɠy�𗘗p���Đ�����B�ČR�͍�����{�R���牽��\�����ׂ�����m�����v |

4 ����叫�̍��� top

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�������A�ʏ�l�����Ă���悤�ɁA�ʍӂ����c���ꂽ�����Ȃ������B

�@�u�A�b�c���̂悤�ɂ���Ă���v�Ƃ����̂ł���A����叫�̌�����A���̎��ɉʂ����Ă��̂悤�Ȍ��t���o���ł��낤���Ƃ����^�����������Ȃ�B

�@����A�u�ʍӁv�����Ȃ��̂�����A�u����v�����̂��Ƃ������Ƃɂ��Ȃ�B

�@���邢�͂���ɕʂ̊ϓ_����̉��߂��o���Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B

�@���Ȃ킿�A��ɗ��R�ȌR���ǒ��ɂȂ����A���R�����^�c����Y�̎�ɂȂ�w�^�c���L�x�ɂ��A

�@�u�A�b�c�̒z��͂قƂ�NJF���A��Ƃ͂قƂ�NJe�U���������o���Ă��Ȃ������R�B���P�B���ی��łȂ炴��ׂ��炸�v�Ƃ��邪�A����叫���������Ƃ����̂́A�������ł͒z����o���邾�������ɂ���āA���ۂŌ��ł���悤�ɂ��ė~�����Ƃ������Ƃ��������߂ɁA�A�b�c�ł̋��P�����Ă���Ă���ƌ������̂ł͂Ȃ��̂��낤���B

�@������ɂ���A����叫�̍���������Ȃ��ɂ�����炸�A�I�ђ����͂��̐ӔC�̏d�傳���[���ɔF�߂Ă������Ƃ����͊m���ł���A�����̏��画�f���āA�u�ʍӁv�͓��R�̂��ƂƂ��Ď���A���̐V�����C���ɂ����Ƃ��A�u���̏�Ȃ����_�ł���܂��v�Ƃ����Ԏ����ނ̌�����o���ƍl����̂��A�����ȉ��߂ł͂Ȃ����낤���B

�@���Ȃ̂́A�ǂ�قǒ����������������邩�ł���B

�@�A�b�c���ł͓G���㗤���Ĉ����ڂɋʍӂ��Ă��邪�A�������͉ʂ����Ăǂ�قǓG�ɔ������A�ǂ�قǒ�����R�o���邩�B

�@���̓_�Ɋւ��āA�S�C���߂��������Q�d�����`�F�O�Y�́A

�@�u�������֓����R���ŁA��l�Ƃ��}���A�i��ő����ɐ펀�����B�ǂ����R���͂˂肪����Ȃ��悤���B�I�т��R�����������͕s���肩������ʁv

�@�Ɠ����ɂ��炵�Ă����Ɠ`�����Ă���B

�@���������ʓI�ɂ́A�I�ђ���������Ƃ����_�ŁA�G�R���獂���]����^����ꂽ���Ƃ͎��m�̎����ł���A�`�Q�d�����̋^�O�͌���Ă������Ƃ͊m���ł���B

�@��̗�ɉ߂��Ȃ����A�������㗤�R�̍ō��w�����ł������z�[�����h�E�l�E�X�~�X�C�������͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�����m�ő���Ƃ����G�w�������A�I�т͍ł��E�҂ł������B���ׂ̎w�����̒��ɂ͒P�ɖ��ڂ����̎҂�����A�G�̐펀�҂̒��ɖ����m��ꂸ�ɏ���������҂��������B�I�т̐��i�͗������ɔނ��c�����n���h���ɐ[���L�^����Ă����v

5 �I�ђ������� top

�@�����ŌI�ђ����̂��Ƃɂ��āA�����q�ׂĂ������B

�@�I�ђ��������́A���m26���ŁA���R��w�Z��吳�\��N�\�ꌎ��\����ɑ��Ƃ����B�����̕��w�����̈�l�Ɍ�̘@�����]������������A�傫�ȉe�������B���a��N�ɔނ͌R�������̂��߂ɕč��̃t�H�[�g�E�u���X�ŋR���P���������A���̎��A�W���[�W�E�u�E�g�E���[�Y���C�y���́u���h����I�тցB�M���Ƃ̖����Ȍ��ۂ�Y��܂���v�Ə����������̎ʐ^���I�ё�тɑ����Ă���B

�@�R�������ŗ��R�ȌR���ljۈ��Ƃ��ċΖ�������A�J�i�_�Β鍑���g�ٕt���������Ă���B���̃A�����J�ƃJ�i�_�͌R�l�Ƃ��Ă̌I�тɁA�A�����J�̒�͂ɂ��Ă̒m����A�������B

�@�A����A�Ăї��R�ȌR���NjΖ��ɂ������A���̓����A�I�ђ����́A�悵���v�l�Ɏ��̂悤�ɉk�炵�Ă����ƌ�����B

�@�u�A�����J�͐��E�̑卑���B���{�͂Ȃ�ׂ����̍��Ƃ̐킢�������ׂ����B

�@���̍H�Ɨ͈͂̑�ŁA�����͋Εׂł���B

�@�A�����J�̐�͂��A�����ĉߏ��]�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v |

|

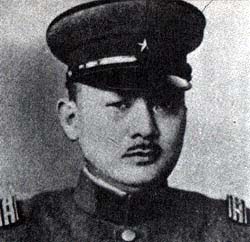

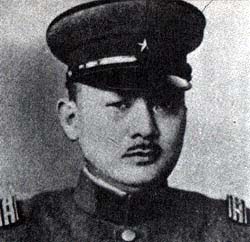

���{�R��109�t�c���E�I�ђ�������

|

�@���a�\��N�����ɋR����7�A������q���������ƁA�\��N�����ɂ͗��R�ȕ����njR���ے��ƂȂ����B

�@���̓����A�����̈����̂ƂȂ����u���n�s�i�ȁv���A����ɂ��݂�����쎌�����ƌ����Ă���B

�@�ʂ̐��ɂ��A�S�������W���āA���̑I�ɓ�����A�S���̔n���W�҂̑O�ŁA�N�X�Ɖ̂����Ƃ������Ă���B

�@�R���o�g�̌I�ђ����̔n��������C�����́A���̉̂̒��ɂɂ��ݏo�Ă���B

�@���̌�A���B���ƒ��ؖ����ɏo�����A���a�\�ܔN�\����ɂ́A�R����2���c�������1���c���ƂȂ��Ă���B

�@�哌���푈���u���������_�ł́A���`�U�����ɑ�23�R�Q�d���Ƃ��Ċ����B

�@���a�\���N�Z���\���A���R�����ƂȂ�A����߉q��2�t�c���ƂȂ������A�����m���̕s�n���ŐӔC���Ƃ��āA�\��N�l���Z���D�����R�i�ߕ��u�ƂȂ��Ă����D

�@���a�\��N�܌���\�����A��109�t�c���ɐe�₳�ꂽ�I�ђ������R�����́A�Z�������������c���P���т��āA�������ɒ��s�����B

�@���̓�����A�ނ��݂�����Ō�̓ˌ������s���āA�E��ڕ��ɏd�����A�����������a��\�N�O����\�Z���܂ŁA���������������O�ɏo�Ȃ������B

�@�ނ͗������Ɏi�ߕ���u�����Ƃ��A���C����O���猈�߂Ă���A���}�������S�ʂ̍��w���̔C�ɂ���ȏ�A�ʐM�A�w���A�⋋�̒����ł��镃���Ɏi�ߕ��������ׂ��ł���Ƃ����ꕔ�̎咣��ނ��A�������h�q�̍őO���Ŏw�����Ƃ�ׂ��ł���Ƃ��āA�������Ɏi�ߕ���u�����B

�@�ނ̍l���́A��{�c�������̐l�B�ɂ��x������Ă����悤�ł���B

6 ���������ƂƂ��� top

�@�I�ђ������A���C�Ȍ�A���O�Ɉ�����o�邱�ƂȂ��펀�������R�́A�ق��ɂ�����������B

�@���̈�͂��łɎw�E�����悤�ɁA�I�ђ��������C�����������T�Ԍ�̘Z���\�ܓ��ɂ́A�������ɑ���A�����J�R�̍ŏ��̋�P���s���Ă���A���̌�����������ČR�̍U�����Ă����Ԃł���A�������������痣��ĕ����̎��@�ɍs���A�A���o���Ȃ��悤�Ȏ��Ԃ����������Ȃ�A�i�ߊ��Ƃ��Ă̐ӔC���܂��Ƃ����邱�Ƃ͏o���Ȃ��Ȃ�B

�@���ɁA��31�R�i�ߊ��̏����p�ǒ����́A�T�C�p���Ɏi�ߕ���u���A��31�R�ꉺ�̕����̎��@�̂��߂Ƀp���I���ʂɗ��Ă����ԂɁA�ČR�̃T�C�p���U�����J�n����A���Ɏi�ߕ��ɋA��Ȃ���������l���Ă݂�ƁA�I�ђ����������ė������O�ɏo�悤�Ƃ��Ȃ��������R�́A���Ȃ�������̂�����B

�@�������ł͂Ȃ��A�������̎��R�����Ƃ������ɂ������������́A�ɂ߂ėł���A���������̓��퐶���ɂ�����s���R���A���ꌇ�R�̏�Ԃ�m���Ă����I�ђ����́A���������������̂悢���ֈڂ邱�ƂȂǓ���o����l�ł͂Ȃ������B

�@�����Ƌ����Ƃ��ɂ��Ă����A���������n�ɕ������閽�߂�������B���ꂪ�����̌����ł���B

�@�I�ђ����̋ꂵ���������A�Z���������炷���Ɏn�܂����B�܂����s���̐����Ɋ���邱�Ƃł������B

�@���ے��q��t�̐��ŁA���A�����������A�q�Q������A�������c���p�֗p�Ɏg���Ƃ����O�ꂵ�������Ԃ���A���悵�Ď��s�����B

�@�������̕��͂��������������قǁA���s���͂��[���Ȗ��ƂȂ��Ă������B

�@��˂������炱����Ɍ@�点�����A�o�Ă��鐅�́A�����Ɨ������̍����������̂ł���A���p�ɂ͓K���Ă��Ȃ��������A�������Ďg�p����A�����ɉ��������邱�ƂɂȂ�B

�@�J���̔��~�ɗ���ȊO�ɂ́A�S���ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ������B

�@�������A�������ɂ̓{�E�t���������ɗN�������A�S���т����b���Ă����B

�@��ˌ@����̕������������ɔh�����ꂽ���A���ǂ͉J���ɗ��邵�����@�͂Ȃ������B

�@�Z�������ɒ��C�ȗ��A�I�ђ����͑S�������܂Ȃ��������A�n�`�̌����ɗ]�O���Ȃ��������A��������Ƃ̐ڐG�����[�߂邱�ƂɁA���X�w�͂��d�˂Ă������B

7 �S�������@���ĕ����� top

�@�����̎��@���I���A�������Z���\�����Ȍ�̕ČR�̐ϋɓI�ȋ�P���̂��ƂŁA��109�t�c���͎��̂悤�ɖ��߂������Ă����B�܂��A�Ґ��ʂ�ɍ�����2���c���ɑ��āA�Ȃ�ׂ����₩���X�����ɐi�o���āA�ݓ������̎w���ɂ����邱�Ƃ𖽂����B

�@�����āA���łɏq�ׂ��悤�ɁA�������ɔh������Ă��Ă���Ɏx���ɑ��ẮA��{�ꍬ����2���c���̗ꉺ�ɂ͂��邱�Ƃ����������B�������A��{���2���c���Ƃ́A�ނ����C��A��p�ʂł̈ӌ��̑Η����N����A��ɐl���̈ٓ����s���邱�ƂɂȂ�B

�@���̓_�ɂ��Ă͌�q����B

�@�I�ђ����͕����Ґ����}���Ƌ��ɁA�S���̎��@�̌��ʂ��A�Z���\�����Ɂu�t�c�����ӎ����v�Ƃ��đS�R�Ɏ��B���Ă���B

�@����͋ɂ߂Ă��܂��܂Ƃ������̂ł���A�����ɌI�юt�c�����A����������������̖ړI�̂��߂ɁA���L���Ɏg�p���悤�Ƃ��Ă��������킩��B

�@�t�c���̌��ӂ̂قǂ�����������̂ŁA����������Ȃ�����Ă������B

�@�@�@�G�̋�̐N�U�́A����p���I�ɍs������̂ƍl���Ă����˂Ȃ�Ȃ����A�e�l�̂���ɑ���x���S�����ɔ����B

�@���������āA�l�͋[���Ԃ��g�s���āA�₦���[���ɐS�|����K�v������B

�@�܂��h�ɂ₻�̑��̌������ɂ��ẮA�l���l��P�̖ڕW�Ƃ���Ȃ��悤�ɎՕ���������悤�ɂ��邱�ƁB

�@�A�@���g�����ꂽ���ނ́A�K�v�s���Ȃ��̂���ł���A�������{�y����̕⋋�͓��𔗂��č���ɂȂ邱�Ƃ��o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ƃ���ƁA�g�����ꂽ���ނ���P�ɂ���Ĕ�Q���邱�Ƃ��A�ɗ͔�����悤�ɐS�|����K�v������B

�@���̂��߂ɂ́A���ޗނ͓O��I�ɕ��U�z�u���邱�Ƃɂ��A���������a�i�H�Ɓj�₻�̑��̎��ޗނ͈���ɑ����͐ς��邱�Ƃ͐�ɂ�߂˂Ȃ�Ȃ����A�����ɑ���[���≆����{�����Ƃɉs�ӓw�߂˂Ȃ�Ȃ����ƁB

�@�B�@�����ⓒ�������̉��ɂ͓��ɒ��ӂ��邱�Ƃ��K�v�ł���A��P�x���x���x���߂��ꂽ�Ȃ�A�������ɉ�������Ȃ�Ȃ��B

�@��ʓI�ɁA�����Ԃ��A�����̊Ԃ́A���Ōォ��ߑO�����܂ŁA�ߑO�\������\�܂ŁA�ߌ�O������Z���܂łɋK������B

�@�C�@�z�邪�s�[���ł��邱�Ƃ��͂����肵���̂ŁA����z���O��I�Ɏ��{����B��P���琶���c�邽�߂ɂ́A�ǂ����Ă��h���@��˂Ȃ�Ȃ��B

�@����ɓG�Ƃ̌���O���ɒu���ꍇ�A�A�����J�R����Ԃ�g�����邱�Ƃ��K��ł���ȏ�A���ۂɂ�����ΐ�ԗp�̏�Q�����Ȃ�ׂ����₩�ɍ\�z����K�v������B

�@�D�@�G�Ƃ̌����l�����ꍇ�A���߂�`����ɓ������đ傫�Ȑ����o���\�\���ł͖C���A�e���̉����傫�����߂ɁA�ǂ����Ă��傫�Ȑ��Ŗ��߂�`���邱�ƂɂȂ肪���ł���\�\�G���炱����̈ʒu��I�m�ɂ��܂�鋰�ꂪ����B

�@������̔�Q������邽�߂ɂ́A�o���邾���u�����̎w���v������悤�ɐS�|����K�v������B

�@���̂��߂ɂ́A�L����g�U��ɂ���Ė��߂�`�B����悤�ɓw�͂��ׂ��ł���B

�@�E�@�Օ�������������o����ƁA�����������S���ƍl���āA�����̐l�Ԃ��W�܂�X�����o�Ă�����̂ł���B

�@���Ƃ��Օ������o���Ă����W���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�X�т��S������Ɠ����ł����āA�X�ѓ��ł������Ė��W����悤�Ȃ��Ƃ͔����˂Ȃ�Ȃ��B

�@�F�@�����������ɂȂ����Ƃ��̂��Ƃ�z�肷��ƁA�����͂ǂ��ɐw�n������A���A�����邩��m���Ă��邪�A�G�͑S�������m��Ȃ����A���邢�͍q��ʐ^�Ȃǂɂ���Ă��ڂ낰�ɒm���Ă���B

�@���������āA�G��������̒n�}��@�����ނ�~�����邱�Ƃ͓��R�ł���B

�@�G�ɒm���Ă͂܂����n�}��@�����ނȂǂ͈�؎��������Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�G�@�������Ő퓬���n�܂�Ȃ�A���ʂ̏���l����ƁA�⋋����n������Ƃ������Ƃ͓���s�\�Ǝv��˂Ȃ�Ȃ��B

�@�Ƃ���ƁA����̏��Ղɂ͏[���Ȕz�����K�v�ƂȂ�B

�@�����Ŏ莝���̕�������ׂđ����ɕ��ׂĎg�p���邱�Ƃ͊댯�ł���B

�@�K���z����c���I�g�p��S�|����ׂ��ł���B�܂���ɗ\���������Ƃ���ł���B

�@�H�@���ۂł̐퓬�Ƃ����̂́A���ۂœG�����ł��邽�߂ɍs�����̂ł͂��邪�A����܂ł̗Ⴉ��l���āA�G�̈ꕔ�͏㗤���Ă���ɈႢ�Ȃ��̂ŁA�G���㗤���Ă������Ƃ̐퓬�̂��߂̐w�n�z�����l���āA�w�n�̍\�z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�Ƃ��ɁA����ȏ�̕����ł͏c�[�z�����l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�C�������̏ꍇ�́A���ۂ����ɂ����z�����Ă��܂��ƁA�G�㗤�R�ɑ��Ďg�p�o���Ȃ��̂ŁA���ł��z����ς�����悤�ɍl�����K�v�ł���B |

8 ���v�z�̓]�� top

�@����ɁA�I�юt�c���͘Z����\�ܓ��ɁA�ʂ́u�t�c�����ӎ����v�����B���A�O��R��̎v�z����������ɐ�������ł���B

�@�����č���̂��̂͑O�҈ȏ�ɁA�����̐����ɖ������đ���������s�����Ƃ��Ă���l�q��������B

�@�������A�O�҂ł́A���đO�Ƃ��Đ��ۍ��Ɍ��y���āA����퓬�ɂ��ẮA���Ȃ�T���߂ɁA�u�G�m�ꕔ�n�㗤�X���R�g�A���x�L���ȃe�v�Ƃ��������������Ă��邪�A��҂ł́A����퓬�����d�������l�����ł��邱�Ƃ�����������B

�@����͖��炩�ɁA�I�ђ����̍��v�z���A���m�ł͂Ȃ����A���̒��ł͂��łɁA���ۍ�킩�������Ɉ�������Ă̐퓬�����ɏd�_��u���n�߂Ă��邱�Ƃ���Ă���B���̈Ӗ��ł��A��҂̔�r�́A�I�ђ����̍��v�z�̓]�������邤���ŏd�v�Ȃ��̂Ǝv����B

�@���ɘZ����\�ܓ��́u�t�c�����ӎ����v���A�����̂܂܈��p���Ă������B |

���݂��c���Ă���n�����̓���

|

�@��A��ԏ�V�i���N�g���s�����a�Z�V�������x�m���m�j�n�w�O�m�~�i���Y�w���������j�݃N���R�g

�@�@�@�V�K�抸�i�Ƃ肠���j�Y�y�O���͐σX���J�O�p�f�ʃm�����@�J�X���R�g

�@�@�@�����g�p���m�����H�n���V����n�����g�i�X�v�揀�����׃V�u�N�R�g

�@��A�V�V�N�����X�w�L�ΐ�ԖC�m�^���׃V��������w�n���ݒ�ݔ��X���R�g

�@�O�A�H���n�ꉞ�m���x���ȃe�Ã��X���R�g�i�N������j�͖C�ˌ����ڗ��V���e�O��I�i���R�g

�@�l�A�X�сA�u�{�T�v�����w�O�j�L�X�������n�A�V����V�j���p�X���g���j���}�������q�ˊE�m���|�j�w�����n�ܘ_�i�����A�X�сA�u�{�T�v���K�G�j�����S�R���ŃX�x�L�ꍇ�A�����ڗ��V�A���v�m�n�_�j��ԏ�V�m�ݔ����Y���U���R�g

�@�܁A�w�O�m�X�ѓ��j���e�����m�������ȃe�I�~�j�G���Y�}�X�R�g���j�L���i��

�@�@�@���m�ꍇ�����p�V�C���������ӃX�����Ń��K���g�X

�@�Z�A�x���V�퓬�v��j�˃����ۃj�z�u�T�����ꕔ���m�C���n�A�Ď��j��X���������G�m�㗤���ɗ͔j���X�����ȃe�C�g�X�@

�@����i�L���v�X

�@���A�ˌ��n�K�Y�Η͖m���p�X�����v�X

�@�@�@�J�m����i�N�������m�~���ȃe���{�X���n���Q���N���ʏ��i�L�j���ӃX���R�m

�@���A�㊯�����m�ꍇ�@�����K�H���������~�V�h��X���v�i�V���m��w�����m�~�������Z�o�i��

�@�@�@�Ď������������q�e�h�烒�s�n�X�Ď������s�X���R�g����`�g�X���R�g

�@��A���Z�n���m�H���j�����m���Ӄ����t���v�X

�@�@�@���Z�m���m�~�ʃj�����V���m���H�͔@���i����ԃj�݃����j���S�i���K�@�L�R�m�f�W�e�A���U�����v�X

�@�\�A���߁A���Ӄm���B���s�����X�x�V

�@�\��A���j�g�p���m���H�n�A���`�j�ΐ�ԍ��g�V�e�@�J�X���J�n�����݃N�����m���u���v��V�u�N���v�X |

9 ���}�����c���� top

�@�I�ђ�������������ɒ��ӎ��������B���������A���łɑ��͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�u���v�����͎��s�ɏI���A��ǂ͋}���Ɉ����̌X���������n�߂����ʁA�T�C�p�����̐�Lj����ɔ����āA���}���n��W�c�ɑ����31�R�i�ߊ��̎w���͎�����s�\�ƂȂ�A�T�C�p���D�����������݂ƂȂ����B

�@�����ď��}�������A�Ƃ��ɗ������̓A�����J�R�ɂƂ��Ď��̍U���ڕW�Ƃ����\�������悢��A�����̂��̂ƂȂ����Ɣ��f���ꂽ�B

�@�Ƃ��ɗ������̌R���I���l���炢���Ă��A�{�y�h�q�ォ��݂Ă��A�V�����Ґ��̂��ƂɁA�����̖h�q���l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ԃɂ͂������B

�@��{�c�͏��a�\��N�Z����\�Z���A�嗤�ߑ��Z�O�������āA���}���n��W�c���31�R�ꉺ���痣���āA���}�����c�Ƃ��Ĕ��������邱�Ƃɂ����B

�@���̌��ʁA��109�t�c���I�ђ��������́A���}�����c�������ˁA��{�c�����ƂȂ�A�ꑮ�ړ]����������Ƃ����B

�@���}�����c�́A���U����G�����j���ē��{�{�y�̖h�q�̈ꗃ�ڂɂȂ����ƂɂȂ�A�C�R�Ƌ������āA���}�������̗v����m�ۂ���C�������ɓ������B

�@���}�����c�̐V�݂ɂ���āA��109�t�c�̂ق��ɐV���ɗ������ɔh������镔���͎��̒ʂ�ł������B

�@������145�A���i�A�����r�c���Y�卲�j

�@�@�A���{��

�@�@��1����i���@�����������j

�@�@��2����i���@���������сj

�@�@��3����i���@�������������j

�@�@��C����i���@�v�c�ΗY��сj

�@�@�@�H������

�@�@�@�ʐM����

�@�@�@�⋋����

�@�@�@�q����

�@�Ɨ����˖C��8����i���@�������сj

�@�Ɨ����˖C��9����i���@���v���U�V�������j

�@�Ɨ����˖C��10����i���@�����v�F�����j

�@�Ɨ����˖C��11����i���@���ێ���сj

�@�Ɨ����˖C��12����i���@�������Y��сj

�@�Ɨ��P�C��20����i���@�������j��сj

�@��������3����i���@���эF��Y�����j |

|

�@��ԑ�26�A���i���@���|�ꒆ���j

�@�@�A���{��

�@�@��1����

�@�@��2����

�@�@��3����

�@�@��������

�@�@�C������

�@�@�H������

�@�@��������

�@���a�\��N�Z�����{�ɏ��}�����c�̑��ɁA�������ɂ͊C�R�̏��������h������Ă������A���i��s�����̎w�������n�q����̂ق��ɏ�̕\�̂悤�ȕ����������B

�@���̌�A����ɏ��}�����c�ɂ́A�����l���L���ŕҐ����ꂽ�Ɨ�������17�A���ƁA����v���ĂŕҐ����ꂽ��������2�����lj������B

�@�Ȃ��������ɔh������Ă�����27�q�����͓�������q����ƂƂ��ɒn�㕔���ɕҐ��ւ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����̂��i�q��@�̏��Ղ������������̕�[�������A�q���n�ɑ���ČR�̍U�����p�ɂł��������߁j�A�ݗ������C�R�����́A�l���s���Ǝw���n���̈ꌳ�����v��ړI�̂��ƂɁA�x�����i�ߘa�q�������卲�ɏ��C���A���{�����{�ɓ]�o����̂��@��ɁA��������q����i�߈�㍶�n��卲���������x�����i�߂��������A��27�q�����i�ߊ��s�ۗ��V����������������C�R�q����A�������x������w�����邱�ƂɂȂ����B |

��27�q�����i�ߊ�

�s�ۗ��V������

|

10 ���̐i�H���������ČR�̍U�� top

�@�Ƃ���ŁA�I�ђ����͗������̖h�q���@�ɂ��āA���n�̒n�`�ƁA�G�̐i�U�p�^�[���Ƃ��čl���ɓ��ꂽ���ʁA�]���̐��۟r���i����߂j�Ƃ����l�����͂ǂ����Ă��ς��˂Ȃ�ʂƂ������Ƃ��A�^���Ɍ������n�߂Ă����B

�@���̎�n�߂Ƃ��āA�Z����\���Ɏt�c�������n�E�Ɏx�����ɑ��āA�w�n�\�z�ɂ��āA�V���Ȏw����^���Ă���B

�@���Ȃ킿�A�x���͂��̈ꕔ�������āA�G�̏㗤�����j���邽�߂ɕK�v�ȑ[�u���Ƃ�ɂ��Ă��A���̎�͂������ė������������ɐw�n���\�z���A����ɂ���ď㗤���Ă����G�����ɑ��ĉΗ͂Ƌt�P�ɂ���āA�G�����ł���Ƃ������j��ł��o�����̂ł���B

�@��̓I�Ɍ����A�G�̏㗤�͂ǂ̂悤�ɂ��Ă��j�~�o���Ȃ��B

�@�����Ȃ��Ƃ����C���A���������Ă��܂��Ă����Ԃ̂��Ƃł́A�G�̏㗤��j�~���邱�Ƃ͕s�\�ɋ߂��B

�@�Ƃ���Ȃ�A�G�̏㗤�ɑ��āA��R�������قǁA�����̏��Ղ͑傫���A�����\�͂��ቺ���邱�Ƃ��킩���Ă���ȏ�A�G�̏㗤�j�~�ɂ͂��܂萸�͂𒍂����A��������㗤�����ēG�̕����̏W�����Ă���\�\��C�݂ɏ㗤���Đ璹�����ɏW������\�\�n��ɑ��āA��k����A���Ȃ킿���R�n�тƐ����R����p�����ɂ���A�傫�ȑ��Q��^���邱�Ƃ��o����͂��ł���B

�@����łȂ��A�G���]�͂������Ėk�Ɍ������ė���A�k���̕��f�w�n���甽������Ƃ������j���I�ђ����͍l���Ă����B

�@���̂��߂ɂ́A��31�R�i�ߊ��⏬�}���n��W�c�������������ۍ��ɓO����Ƃ����l�����Ɋ�Â��č\�z���̐w�n���A���߂Č������Ă݂�K�v������B

�@�I�ђ����͘A���A�n�`�̏����@���āA�Z����\���ɈɎx�����ɉ��������̂ł������B

�@�Ɏx�����́A�Z����\�O���ɖ��߂��o���A���ېw�n�\�z��Ƃ��ꎞ���~���A

�@�u�V�^�j����j�w�n���\�z�Z���g�X�v

�Ƃ������̂ł���A���ɂ��̖��߂ł͂����肵�����Ƃ́A

�@�u�C�����n����s�ꕍ�߃��ˌ��V�����@�N���R���߁A�암���y�����R�k���j�w�n���\�z�X�x�V�v

�Ƃ����l�����ł������B

�@�Ƃ����̂́A���łɏq�ׂ��悤�ɈɎx���̗������h��z���v�}�Ɏ�����Ă���悤�ɁA���ׂĂ̐w�n�̉ΖC�͊C�̕��������Ă��āA���ۂ̓G�����ł�����j���A�w�n�̔z���A�\�z�ɂ��͂�����ƌ����Ă���B

�@�Ƃ��낪�A�Z����\�O���̈Ɏx�����߂ł́A�ΖC�������������Ɍ������Ă���̂ł���B

�@���̍l�����ɑ��āA�]�����琅�ۂł̌��ō��Ƃ����l�����ɋÂ�ł܂��Ă������C�R�̎w���������́A�җ�ɔ������B

�@������P�����̎w�������i��s�������͂��߁A��㍶�n��卲��͂��̋}��N�ł������B

�@�G���㗤���Ă���C�݂��A�G�ɖق��ēn���Ă��܂��Ƃ����̂́A�ǂ����Ă������o���Ȃ��B

�@��������Ȃ��Ƃ́A�����@���������o���銊���H���������s����A���̂܂ܓG�̎�Ɉς˂邱�Ƃ́A�����Ă���B

�@�㗤���Ă��܂����G����������Ƃ����l�����́A�����o���Ȃ��ł��Ȃ����A�C�l�ɏ㗤�����G�����ł��������܂��͂邩�ɍ����I�ł��邵�A�㗤���Ȃ��O�Ɍ��ł�������A�����ƍ����I�ł���A�Ƃ����̂����̗��R�ł������B

�@�������̂͊C�R�̎w�������������ł͂Ȃ������B�Q�d���̖x�È�卲�A��{�ꏭ�����A�I�ђ����̐V�������Ăɑ��ċ������������B

�@���̗��҂̑Η��́A���̌�̐l���ɂ܂ʼne����^�����B

�@������2���c����{��䏭���́A���a�\��N�\�\�ܓ��t�ŁA��c��G�����ƌ�コ����ꂽ���A�x�È�Q�d�������̐E��Ƃ���ꍂ�ΐ��卲���Q�d���ɂȂ����B |

������Q���c���E��c��G����

|

�@�������j���[�J�����́w�������x�ɂ��A��{�ꏭ���Ɩx�卲�͓��{�ɋA��Ȃ������B

�@�ނ�͕a�C���Ǝ咣���āA���̖k�[�ɂ���n���a�@�ɓ������B

�@�㗤���n�܂����Ƃ��A��l�͂܂������ɂ���A�������̐펀�Җ���ɖ�����˂Ă���Ƃ����B

�@���̐��ۍ��ƌI�ѕ����Ƃ̑Η��ɂ��āA���̂ǂ����I�Ԃ��Ƃ������ƂɁA�͂�����ƌ��f�����������̂́A�A�����J�R���s�����җ�Ȋ͖C�ˌ��Ɣ����Ƃł������B

�@���Ȃ킿�A����ȑO�Ǝ����l���̃A�����J�Ɨ��L�O���̗������ɑ���U���́A��܁Z�Z�Z�Ȃ����Z�Z�Z�Z���͖̊C�ˌ��ł����āA�킸������̉ΖC�������āA�ČR�𐅍ۂŌ��ł��邱�Ƃ͕s�\�ł��邱�Ƃ��A�����ɗ�������������Ɍ��������̂ł���B

11 �h���v��ύX������ top

�@���̎��_�ŁA��{�c�Q�d���C�������́A�T�C�p�����D����w���̂��߂ɗ������ɗ��Ă������A�ނ͐��ۂ����w�n�Ƃ��āA��w�n����ޔz������K�v�����邱�Ƃ��ӌ��Ƃ��ċ�\�������Ƃ��A�I�ѕ��c���̌�ޔz���v�z������w�ł����̂ɂ��������̈�ł������Ǝv����B

�@�Ȃ��A��{�c�Q�d���C�������́A���������m���ʂ̍���S�����Ă���A�T�C�p�����ȗ������ӔC�������A�I��̗����A�s���J���Ŏ��������B

�@���̈ԗ��͌��ݎs���J�̎��q�����Ԓn�ɂ���B

�@�T�C�p�����̎��ׂ́A����܂ł̓`���I�ȕ����Ƃ��Ă̐��ی��ō��ɑ��āA���Ȃ�^�⎋����X�����A��{�c���R���ɂ������Ă������Ƃ͎����ł���B

�@���Ƃ��A�Z����\����ɏ��}���n��W�c����ɑ��āA��{�c���R���͎��̂悤�Ɏw�����Ă��邱�Ƃ�����A����͖��炩�ł���B

�@�u�D���i���G�m�C�������j���e�ߑ��j���J�����ۃj�z�u�V�A�G�㗤�j�旧�`���g�s���j�׃��J�@�L�n��C�j�l�����v�X

�@�@�J�i�ނ��j���G�㗤�m���鑴�m�������i���傤�Ƃ��فj�ŃJ���U���j�A�^���v�擝��A����P���ȃe�ꋓ�j�G�����ŃX�����g�Z�X���@�ŋ߃m��P���\���ߖ��i����݁j�Z�����x�i�����j�v |

�@�I�ђ����́A���Ȃ̐M�O�ł����ޔz���v�z���ѓO���邽�߂ɂ́A�啝�Ȑl���ٓ��������čs���Ƃ������ӂ������Ă������A���{���̐w�n�̍\�z��Ƃ��ꎞ���~�����āA����w�n�̍\�z�𖽂���Ƃ������s�͂������������Ă����B

�@���̐M�O�Ǝ��s�͂Ƃ��A���̌�̗������̖h�������ƂȂ��ċ�̓I�Ɍ����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@���}���n��W�c�R���A�����ɏ��}�����c�Ƃ��Ĕ����������ɁA�I�ђ����͐����ɗ������h���v���ύX�����B

�@����́u�����R�A���R�n��ɋ��łȕ��f���_��Ґ������v��}��Ƌ��ɋ��͂ȗ\������ۗL���A�G���U�̏ꍇ�A��������㗤�������A�G������s��ɐi�o��o�����Ă�����C���ʂɈ������ł���v�Ƃ������̂ł������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |