|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1 2

3 4

5 6

7 8

9

9�@���{�R�����̓ˌ�

�@�����R���\�z�O�ɑ������ق��Ă��܂������Ƃ́A�ČR�ɂƂ��Ă͖k�����Ă̑S�ʓI�U�����e�ՂɂȂ������Ƃ��Ӗ����Ă���A���{�R�ɂƂ��ẮA��葽���̕ČR�����ۂ������Ɏ�w�n�ɑ��ďd���ƂȂ��č~�肩�����Ă������Ƃ��Ӗ����Ă����B

�@���łɎw�E�����悤�ɁA�I�ђ����̍��́A�������ŋ����̕ČR�𐠔��R�ƌ��R�n��Ƃ��狲������v��ł��������A�����o���Ȃ��Ȃ������߂ɁA��ǂ̐��ڂ͗\�z�O�ɑ������R�n�悪��w�i�������j�ɕm�����Ԃ��������̂ł������B

|

4.5�C���`�E���P�b�g����{�R�w�n�Ɍ������ފC�����̃��P�b�g���˗p�g���b�N

|

1 ��R�������R���͂̍� top

�@���łɓ�\����[���܂łɂ́A���E�\�N���암�����ʂ̎�w�n�엃�́A�D�ҍ���ȏ�ԂɂȂ������߂ɋʖ��R�ɂ��鍬����2���c���́A�Ɨ����˖C��8����ƊC�R�����̐����c����Z�Z�����A��n��̑����w�n��ނ����悤�Ƃ������A�ČR�̏W���C���ĂقƂ�ǂ��S�łƂ����߉^�Ɍ�����ꂽ�B

�@�������A���R��s�ꐳ�ʂɕz�w���Ă����A�Ɨ����˖C��12�����͂́A��ꊊ���H�t�߂ł߂��܂����E��Ԃ��W�J���Ă����B

�@�������̐��C�݉���V�T�i�䂤�悭���p�j�j���̐�́u�A�C�_�z�v�͓�\����ߑO�����������Ĉ�l�C���`�C�̈�Ďˌ��n��ɉ����n�߁A����Ɍĉ����邩�̂悤�ɓ��C�݉��́u�y���T�R���v���������A���͖̊C�ˌ��͖�ꎞ�ԑ����A�e���O���Z�Z���𐔂���Ɏ������B

�@���ꂪ�I���ƁA��q���i�����U���_�������ƃ��P�b�g�C�̏P�����J�n���A���̎x���̂��ƂɁA��3�t�c��26�A������������A�������21�A���A�����ē엃���24�A��������s��̒D���ڎw���Đi�����J�n���Ă����B

�@�Ɨ����˖C��12������������Y���R��т́A�ČR�̖җ�ȖC�����ɑς��Ȃ���A�ČR�̐�ԕ�����������A�l���~�����˖C�ɂ���Č��ނ������B

�@���̂��߂ɁA��21�A���̂h����тj�����͌ߑO�\�����������ł��ꂼ�ꒆ�����������Ƃ�����ɂ���Q���Ă���B

�@�������A������ю��g�����˖C�𑀍삵�ĕĐ�Ԃ𐔗��������コ�����ɂ�������炸�A�ČR�̖ҍU�ɑ��˖C��S���j��Ă��܂������߂ɁA����т͗��悵�Ĕ��������ĕČR��Ԃɓːi���Ĕ��ӂ���ƂƂ��ɁA�s��Ȑ펀�𐋂��Ă���B

�@���̗E��Ԃ�ɑ��āA�I�ђ����͊����^���A��\�����ɂ́A���̂��Ƃ��㕷�ɒB�����B

�@���̖�A���{�R�͓`���̖�P�̎a�荞�ݍ��𐏏��ɓW�J���A���ɋʖ��R�n��h����i���A���X�ؙ����сj����I�����ꂽ���g��l���̒�g�a�荞�ݑ��́A��g����t�߂��P�����A���Ȃ�̐�ʂ����߁A�ܑg����������҂��Ă���B

�@�܂�������145�A����1����Ɛ��n������I��������g�a�荞�ݑ����Z���́A��A�ɂ܂���ĊC���j���ŕČR�̔w��ɋt�㗤���A��\�O�������ɂ͂��łɕČR�̎x�z�n��ɂȂ��Ă������s��̐�ԁA�C���̏W���n���P�����A�����̐�ʂ������Ă���B

�@���̑O�������A���{���R��s��110����́A�킸����@�ł��������A�ČR�㗤�n�_�C�݂ɑ��Ē���������s�����B

�@�e�@�O�Z�L����ܕb�����M�Ǖt���e��ܔ��𓊉����āA�\��������Ђ��N�����Ă���B

�@�ČR�̑�C�̐���������A��@�͕l����s��ɓ��̒��������B

�@�������A���̈�@�͈����p�ɒė������B

�@����\�O���͊C�R��7��n�q����i��3�q��͑��A��752�C�R�q����j������U���@�Z�@�ɂ���ԍU�������s���A����s�ꂨ��ѓ�Ɛ��g���n�_�̔������s�������A��@���A�҂ƂȂ����B

�@����ɂ܂��A��\�l����A�㎞��\�ꕪ����\���\�ܕ��̊ԁA�؍X�Ê�n�i������752�C�R�q����̗��U�l�@���璹��s��쑤�C�ݚƓ��̕����W�Ϗ����P���A�O�@�͑̓����薽�����A��@�͋A�҂̓r�������t�߂̊C��ɕs���������B

�@���̖�́A�������̓��{�R�C���������A���̊C�R�q����̍U���ƘA�g���āA�����W�Ϗ��ւ̏W���C�𗁂т��A�a�荞�ݑ����ϋɉʊ��ȍU�������{�����B

�@���̈�A�̗��C�R�q����ɂ�闰�����̕Đw�c�ւ̍U���́A���Ă̌R���͂̍����܂��ɂ܂��܂��ƌ����Ă������̂ƍl���Ă����B

�@���������Ƃ��킸���Ƃ͌����A���₻�̔����s�@�̐������Ȃ����炱���A��������������̎m�C�́A���₪�����ɂ����܂����̂�������Ȃ��B

2 ��V���ʍU���� top

|

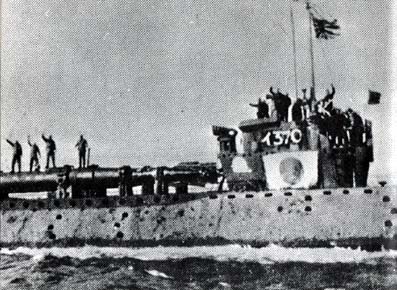

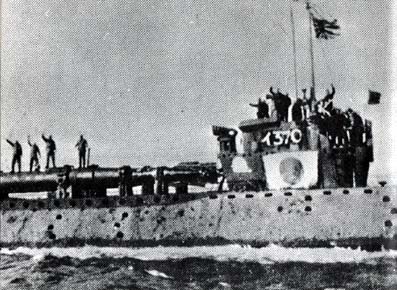

�������ɏo�������V���ʍU�����瑁���̈�370

|

�C����̍����Ԃɋx�e����105�~���֒e�C�̖C������

|

�@��̍U������łȂ��A�C�R�͉�V���ʍU�����瑁�����A�ɎO�Z�����A�ɎO���Z������шɎl�l���ŕҐ����A��\�������\����ɂ����āA��V��n��Ó����o�������A�������C��Ɍ��������Ă���B

�@�������A�ɎO�Z�����ƈɎO���Z���i��V�܊�ځj�͏o����A���������܂ܖ��A�҂ƂȂ����B

�@�Đ���͒��ɂ���Č������ꂽ�͗l�ł���B

�@�Ɏl�l���͓�\�Z�������A�������t�߂Ŋ͈ʊm�F���A�ď������O�ǂɔ�������A�l�����Ԃɂ킽���Đ����������A��@��E�o�A�Ăї��������C�݂ւ̐ڋ߂����݂��������@�ɔ�������A�U���n�_�i�o�ł����ɍU����f�O�����B

�@�O���Z���A�A���𖽂���A�����O���\������ɋA�������B

�@����ɓ�\�����A���̐挭�����w�����́A��V���ʍU�����_�����i�ɎO�Z���A�Ɍܔ����j��Ґ����A�e�͉�V�l��𓋍ڂ��āA���ꂼ��O������Ɠ���ɏo���𖽂������A�r���ł��̍�풆�~�𖽂��Ă���B

�@���̎��_�܂ł̔މ��i�Ђ��j�̑��Տ͎��̒ʂ�ł���B��\�O���[���܂ł̓��{�R�͐펀���җ��R��Z�Z�Z�A�C�R�l�Z�Z�A�v�O�Z�Z�Z�Ƃ���Ă��邪�A�����A���{�R�̗E�핱���ɂ���āA�ĕ������ܔ����E������Ƃ�����ʂ��\�l���܂łɂ����Ă���B

�@�z���ȏ�̑傫�Ȕ�Q�����ĊC�����́A�z�[�����h�E�X�~�X�C�������̖��ɂ���āA�ꕔ�̗\��������K�X�������Ă������A�����܂łɑ�3�t�c�̓������قƂ�NJ������Ă���B

�@�����A�ČR�̍�킪�\��ʂ�ɐi�����Ă����Ƃ���Ȃ�A�\���t�c�ł�������3�t�c�̓����͂Ȃ���Ȃ������ƍl������B

�@�ĊC����3�t�c�̍Ō�̖C���������g�����I���A���R����ɓ��������͓̂�\�ܓ��̌ߌ�����߂��Ă����B

�@�V�����C�������i��12�A���̎��܃~���������Z�܃~���֒e�C����͂ł������j����������܂łɁA��109�t�c�����̕�����45�A���̑�3����i���A�������������j�́A����s��ɓ˓����Ă����3�C���t�c���}���ĕĐ�ԌQ�ɉΗ͂��W���A�㗼�̐�Ԃ𝦍������邱�Ƃɐ����������A�ČR�̓W���W���ƈꐡ���݂ɓ��������@���Ƃ��āA���R�C��𒆐S�Ƃ�����ɐi�����Ă��Ă����B

�@�������A�o���̋]���͑傫���Ȃ����ł������B

�@�܂��Ƀ_���e�̐_�Ȃɏo�Ă���n���}���v�킹��A�ƃA�����J�R�́A���̓��̐퓬�̖͗l��`�ʂ��Ă���B |

105�~���֒e�C�͗������̊C�����ɂƂ��Ă����Ƃ����ɗ���C������

|

�@��������\�Z���[���ɂ́A���Ɍ��R��s���n��̎�w�n�̑����͕ČR�̎�ɗ����A������Η��R���т��펀�����Ǝv����B

�@�ނ̍Ō�̓��L�����Ɉ��p���Ă������B

�u���a��\�N��\�ܓ��A���j���A��

�@�@�G�@���Z�@�A�킪���ɂ���B

�@�@�킪�w�n�����t����������������B

�@�@���̂��߂ɁA��@�ɕ����o���̂����ɍ���ƂȂ�B

�@����O�Z�i�ߑO�㎞�O�\���j�A��ꊊ���H�̌����_�ӂ�ɓG��Ԗ��Z�����B

�@�@�S�����A���e�i���o�����R�����ɖC���������Ă���B

�@�@���̌�A�C�R�C������ɕ�����ς��A�ˌ���A�p�������A�^���N��t�߂ɓG������B

�@��O�Z�Z�B��Ȃ����O���̓G��Ԋ����H�����_�t�߂ɍĂь����B

�@�@����A�X�ɐ���p�����킷���A�㑱�̕��������̎p�Ȃ��B�p�������B

�@��l�Z�Z�A�ܗ��̐�ԁA�����H�����f���ě���������B�{���A���܂�G�̓����Ȃ��A�͖C�ˌ��������B

�@�@�G���X�ɓ����̖͗l�B

�@��܁Z�Z�A�킪�����̍������Ō����蒆�̑�2�����A�吼�A���R�����A���߂Ŕ����������Ӓe�ɂ���Ċ�ʂɉΏ��B

�@�@�����������ƂȂ��B�������ꗼ�������ʂł��낤�B�[���A��1�����̖�C����i��ɑ���B

�@�@�����R���펀�B�����y�ѐA�؏㓙����d���B��ʂ������B

�@��\�Z���A���j���A�܂��J�����Z�Z�A�G���Z�Z����2�����O���_�ɐi���B

�@�@��X�͌��B���R�C��͂��̑O�ɓG�̎�ɂ��B���ނ��ׂďċp�v |

�@���̎��̏�Ԃ��A�ČR���̎����Ɋ�Â��ăj���[�J���͎��̂悤�ɕ`�ʂ��Ă���B

�@�u�O���̊C������ԓ�Z�q���������悹�āA�����H��i�ނ��ƂɂȂ��Ă������A���̈Ă͒��~����A��Ԃ������O�i�����B�@���̒��ɐ�ԁg�A�e�{�[���h�g�A�S�j�[�h�g�G���W�F���h�̎O���������B

�@�g�G���W�F���h�Ɓg�A�S�j�[�h�́A�����܂������e���ĉΉ��ɕ�܂�A�g�A�e�{�[���h���C�e���đO�i���~�߂��B

�@�A�_���\���ޒ��́A�g�A�S�j�[�h�̃n�b�`�������Ēn�ʂɓ]�����A��Ԃ̂��ɕ������B

�@�@�c�c����Ɠ��{������l�g�s����������đ����Ă����B

�@�@�܂������O�Z�����n��̗Ő����z���Ĕ�������Ă���B

�@�@�g�A�e�{�[���h�͂����ɐ�ԖC���W�������B�₪�ĊC���������Ԃ��g�A�e�{�[���h�ɋ߂Â��A�A�_���\���𑤖ʂ̃n�b�`�����Ԃɝ��e�����B

�@�@���̐�Ԃ��~���ɗ��āA�}��͓��ꂽ�B�������A�����ŁA�[���܂łɐ�ԋ㗼�����������v |

3 �u�f�����v�̓��{�R top

�@���\�������A���ė��R�̊Ԃɂ͌��킪�W�J����Ă������B

�@�ߑO������������ɁA��3�t�c�͍U�����ĊJ�����B�Z�Z�Z���̖C�e�����R�C���C�R�C��Ɍ����Ĕ��˂���B

�@��9�A���̑�1����ё�2����́A���ߍ��܂łɌ��R�C��R�����́A�ߌ�ꎞ�ɂ͊C�R�C�䍂�n����̂����Ɏ������B

�@��i��ƊC�R�i�ߕ��ՖC������Ԑ��ɑ��āA��Ԉ����𐳖ʂɗ��Ăđ�9�A���̎�͂��U���s�������A�e�Ղɂ͐�̂���Ɏ���Ȃ������B

�@��i��t�߂ł͈��������8�����Ɛ���ԑ���1�����Ƃ��A�đ�4�t�c��25�A���̈����Ɣ���������������B

�@��������̐�͂͂��ɑ�����ȉ��܁Z���Ɍ����������A�Ȃ��e���_�n�����ɋ����ĕČR�̏o�������v�����B

�@��\�����̐퓬�������悤�Ɍ������A������������̑��Ղ́A���ɑS���͂̔����ɒB����Ɏ����Ă���B

�@�����đ������͂͌ܕ��̈�ɒቺ���A�ΖC����ђe�����O���̈�ɂȂ��Ă��܂��A�Ƃ��ɖ�C�⒆�����C�̒e��͓����ۗL�ʂ̖�ꊄ�Ɍ������Ă��܂���Ԃł������B

�@�����炭�A�����J�R���A���{�̗�����������̗���ɗ����Ă����Ȃ�A�������̂�����Ŕ������f���ď����͓��~���Ă���͂��ł�������������Ȃ����A���{�R�͌����Đ키���Ƃ�������Ȃ������B

�@��\�����������͑������B

�@�������̔����͕ČR�̎�ɗ����A���łɐ璹��s��ɂ́A��4�t�c�̊ϑ��@���������A�ĊC�R��133���ݕ����́A��s��̖{�i�I�ȍČ��ɂ͂����Ă����B

�@�����đ���s���i���R��s��j�����S�ɕČR�̎�ɗ����Ă����B

�@��4�t�c�X�ǂ����C�߂��ɊJ�݂��ꂽ���A���C�݂ɂ͊C�R���ʕa�@����Z�Z�̃x�b�h��p�ӂ��邱�Ƃ��o�����Ԃł������B

�@�㗤�ȗ��A����܂ł�������̂��C�����̎�ɂ���ď�������Ă������A��147���R�����A������\�����ɂ͏㗤���J�n���A�{�i�I�Ȑ�̊������J�n���悤�Ƃ��Ă����B

�@�����R�����ɂ͑�^��s���o�a�l���}���A�i������A��������n�Ƃ��āA�m����G�̊������n�߂��B

�@�����{���Ȃ�A���̎��_�ŗ��������͏I����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂����A�������ɏ㗤���Ă����C�������͒N�����u�����ƂЂǂ��퓬���҂��Ă���v�Ƃ������Ƃ��^���҂͂��Ȃ������B

�@�������A�㗤�R�ō��i�ߊ��z�[�����h�E�X�~�X�����͐V���L�҂Ɍ������āA

�@�u���Ɠ�A�O���ł��̓����Ƃ���肾�B���킪�s���Ă��邪�A���{�R�͐��ɕs���R���Ă���A�����҂̎��Âɂ����ƌ����Ă���B���܁A�f�����̏�Ԃ��v�ƌ���Ă���B

�@�A�����J�R�̍ō��w�����́A�܂����Ă��I�ђ����̎w���\�͂Ɨ�������������̎m�C�Ƃ��A���m�ɗ������邱�Ƃ��o���Ȃ������ƌ���˂Ȃ�Ȃ��B

�@�������ɁA�������̏��������ɕs���R���Ă������Ƃ͎����ł���A���̂��Ƃ�������̓I�ȏ؋����A��̐퓬�Ƃ��ē�\�����锼�Ɍ��o�����B

�@�ɓ������͂��̂悤�ɋL���Ă���B

�@�u�킪�R�́g�����������h��Ґ����A�ˌ����A�^���ǂ̈�c�ɕ��˖C�Ɣ����C�Ƃ��Đ����n��ɐi���������A�x�����̓G�̑啔���ƏՓ˂��ė���ƂȂ�A�����܂łɑS���a�莀�ɂ��Ă��Ɉꖼ���҂�Ȃ������v

�@�������A�g�f�����h�ɂ��ẮA�������Ԃ��O���ɂ͂����đ����̂ł���B

�@����͏㗤���Z���Ԃ��������̓�\�����܂ł̎��Ԃ����A�����ƒ������Ԃ�K�v�Ƃ����̂ł���B

�@�������A�f�����ɂ������Ȃ�����A�I�ђ����͗�Âɐ�ǂ𒍖ڂ��A�މ�̐�͂̏��Ղ������Ȃقǐ��m�Ɍv�Z���Ă����̂ł���B

�@�ʂ����Ă��ꂪ�A�f�����̏�Ԃōs���邱�Ƃł��낤���B

�@�������ɁA���{�R�̏��Ղ́A��[�������Ȃ����A�ČR�̏ꍇ�́A�e�Ղɂ��̕�[���o����Ⴂ�͂���B

�@���̈Ӗ��ł́A��ÂȌv�Z���o����I�ђ����̓��̒��ɂ́A���}�����c�̍Ō�̓��̖͗l�́A�����炭�v�Z�o���Ă����ɈႢ�Ȃ��B

|

��֒e�C���C�t���A�u���[�j���O�������e�����

�|�����𑱂���C������

|

���C�߂��ɊJ�݂��ꂽ��4�t�c�X��

|

4 �s���ȋ��� top

�@�I�ђ����́A�����A�틵���{�c�ɒO�O�ɕ��Ă����ƌ����邪�A�O������̎��_�ŁA�ނ͕ČR�̑��Q�A�����ꖜ��Z�Z�Z�A�������コ������ԓ�Z�Z���A��s�@�̌��ĘZ�Z�@�ƂȂ��Ă��āA�ČR�̔��\�ƈꊄ���x�̌덷�����Ȃ������B

�@��O���̐�Ԃ����^�����Ȃ��������}�����c�́A�ČR�̐�Ԉꔪ�Z�������łɝ������コ���Ă���A�����ł͂قƂ�Ǔ������x�̎����҂��o���Ă���B

�@�킢�͂܂��ɁA���{�R�̗D���̒��ŁA��Z���Ԃ͌o�߂����ƌ����Ă悢�ł��낤�B

�@�A�����J�C���t�c�́A�m���ɗE�҉ʊ��ł������B���Ƃ��A��5�C���t�c��26�A���̑�2����́A������Z�Z�p�[�Z���g�A���Ȃ킿�A���Z��Z���p�[�Z���g�A�������p�[�Z���g�Ƃ������]�L�̎S�s�\�\���Z�͌����O���l���S�ł��A�r���ŕ�[���ꂽ�҂�����ɐ������펀�����\�\���i������́A�܂��ɕĊC�����̗E�҂Ԃ�����������ɑ�����̂ł���B

�@�������A����ȏ�ɓ��{�����E�҂ł��������Ƃ́A�����̗Ⴊ������ؖ����Ă���B

�@�Ҏғ��m�̐킢�͎O���ɂ͂����Ă��A����ɑ����̂ł���B

�@�O������́A�������ɂ�����퓬�ŁA�ł���ȏ����܂ꂽ���ł������B

�@�����\���ĊC�R��j���炻�̏��Č����Ă݂悤�B

�@�ĊC�R�쒀�́u�f���[�v�́A�������k���C��ŁA���{�̐����͂���������ߑ��������ƁA����������������͂̑���ɁA�ߑO�\�ܕ��A���{�̐����͂�K���ɒT�����߂Ă����B

�@�ߑO�l�\�ܕ��A�������̍Ŗk�[�ɂ���k�m����������A����s�ŋ쒀�́u�f���[�v�Ɍ������āA��Z�Z�Z���[�g����O���狛���˂����̂������B

�@�����菭���O�A�đ��̃��[�_�[�ɂ��̔�s�@�͕ߑ�����Ă����̂ŁA�x�������Ă������߂ɁA�͒��͂��̋�����������邱�Ƃ��o�����B

�@�����炭���̗����@�͕�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���邪�A���m�ȋL�^�͂Ȃ��B

�@���̌�A���̗����@���ǂ��Ȃ������͕s���ł���B

�@�Ƃ���ŁA�쒀�́u�f���[�v�͌ߑO������\���A����ɓ��{�����͂����߂āA�k�m�����l���Z�Z���[�g���������ʂ�߂��悤�Ƃ����Ƃ��A�˔@�Ƃ��āA�k�m���̖C�䂩���Ďˌ������B

�@�Z�C���`�C�ł������B

�@�G���W���E���[���̑O���b�ɒe�������������߂Ɉ�ꖼ���펀���A��㖼����������Ƃ������������������B

�@���̓��{�R�̖C��́A����ɖC���𑱂������A��́u�l�o�_�v�Ə��m�́u�y���T�R���v�̔������ĖC��͒��ق���Ɏ������B

�@�������������A�Փˎ��̂��������āA�������̓��k�C�߂��œ��d���ďC�����ɁA�쒀�́u�R���E�B���v���ʂ̖C�䂩��˔@�C�����A������ˊǂɖ����������߂ɁA�D�̂ɑ傫�Ȕ�Q�������ނ�A�펀��A������Z�����o�����B

�@�u�f���[�v���U�������C��́A��5�㗤�R�i�ߕ��߂��̊C�݉��ɒ┑���́A�e��A���D�u�R�����r�A�E�r�N�g���[�v�ɑŌ���^���Ă���B

�@�͒��̏��u���v���ł��������߂ɗU���͖Ƃꂽ�B

�@�����A���ꂪ�������Ă����Ȃ�A��S���������Ă������낤�ƁA�����\���͌����Ă���B

�@�������܂łɁA��12�C���A���̑S�C�������g�����������A�C�����̍U���͂͑傫���Ȃ����ł��������A�O������͗�ɂ���Ċ͖C�ˌ��Ƌ�̃i�p�[���e�U�������}�ɁA�e�����͈�ĂɍU�����J�n�����B

�@����͌ߑO�����O�\���A�쒀�͖͂̊C�ˌ��́g�ł����~�߁h�̍��߂�������ꂽ����ł������B

5 �����x�� top

�@��i���C�R�i�ߕ��Օt�߂ł́A��i��ނ̔����킪�W�J����A�ߌ�ꎞ���ɂ͕ĊC������21�A�����C�R�i�ߕ��Ւn�k�[�ɐN�����Ă����B

�@���̂Ƃ��N�U���Ă�����Ԑ�����������ɑ��ẮA���{�R�Ɨ�������310����̎c�����͂ƁA���������7�����̈ꕔ�A��9�����A�����C�����̎c�����͂��A���Ί�ނɂ�鎊�ߋ����ˌ������s���邱�Ƃɂ���āA�ʖ��R�����炵���B

�@�܂����R�������ʂɂ����ẮA��3�t�c�̓�A��������Ɩk��s���i�������j�\�\�������_�Ё\�\���������̐��ɐi�o���Ă������A����ԑ��̎c�����͂������Ă��Ă��A�����j�~���邱�Ƃ͏o���Ȃ������B

�@�O������ɂ͂���ƁA����܂Ŏ����������Ă�����i��t�߂̈��������̎c����������̘A�����Ƃ����A�����炭��̂��ꂽ���̂Ǝv��ꂽ�B����ߌ�O�����A��i��͕ČR�ɒD�悳��Ă��܂����B

�@�������A���C�݂�k�サ�Ă����đ�5�t�c�́A�O������ɂ́A�㗤�ȗ��ł�����Ȑ퓬�ɒ��ʂ��邱�ƂɂȂ�B

�@�Ƃ��ɑ�26�A����2����Ƒ�9�A����3����́A�V�R�i�ČR�͎O�Z��a���n�ƌĂ�ł����j�̋߂��̑�3�t�c�̎x���𖽗߂���āA���{�R�̖ҖC���ʂ��đO�i�������A��A�⎩�R��������͐₦�����{���̎�֒e�U���ɂ��炳��Ă����B

�@�Ђ���Ƃ�������{����������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����Ƃ���ɂ́A�K���Ƃ����Ă������قǁA���{���͍I�݂ɑ҂��������Ă����B

�@�V�R�̒�����̂���܂ł̊ԂɁA�c����тd�������ȉ��A���Ȃ�̏��������Ղ��Ă��܂��Ă����B

�@���̓��܂łɁA��5�t�c�̑�26�A�������œꖼ�̐펀�҂��o���Ă����B

�@���̓��A��5�t�c�S�̂ł́A�m���㖼�A��������펀�܂��͐폝�㎀�S���A�m����ܖ��A���O�������������Ă����B�㗤�ȗ������ڂɂ��āA��5�t�c�̏����̑��Ղ͎l�Z��Z���ɂ̂ڂ����B

�@�������́A�����đ傫�ȓ��ł͂Ȃ��B���������āA�ČR�Ɍ����肳�����Ȃ���A�����c�f���ĉ������邱�Ƃ́A�K�������s�\�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B

�@���͂����ɂ��ĕČR�Ɍ����炸�ɍs�����邩�Ƃ������Ƃł���B

�@��ǂ���ɂȂ�A���̔����ȏオ�ČR�̎�ɂ�����悤�ȏ�ԂɂȂ�ƁA�璹��s�ꂪ��������A�y��s�@�����R�ɒe���ϑ���A���{���̂�����Ă������ȓ��A���A��炵��݂Ԃ��ɒ��ׂ邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă���B

�@���������āA���ԍs�����邱�Ƃ͂Ƃ��Ă��s�\�ƂȂ�B

�@�������A�͖C�ˌ��┚���ɂ���āA�������̎��ؗނ͊��S�ɏĂ������邩�A���������Ă��܂��Ă���̂ŁA�g�����������߂ɂ́A��⌊�ɂ�����Ă���ȊO�ɕ��@�͂Ȃ��B

�@��Ԃ͖�ԂŁA���{�R�̓��ӂƂ����P���e�U�����x�����邽�߂ɁA�ԉ̂悤�ɏƖ��e��ł��グ�āA���{�R�̍s�����������邱�ƂɂȂ�B

�@����ɏh�c�n�́A�O���̐l�Ԃ��N������̂�h�����߂́A�������i���u���Ă���B

�@�������ɂ́A�R�p����������㗤�R�ƂƂ��ɗ��Ă���A���A���ɓ��{����������Ă��Ȃ����ǂ����ׂ�̂Ɏg���A��͖�ŔԌ��Ƃ��Ă̔C���������i�ӂ��������j����Ă����B

�@��ԁA�Đw�n�ɋ߂Â����Ƃ́A�e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B

|

�����̋]�����Ȃ�����{�R��|������ĊC����

|

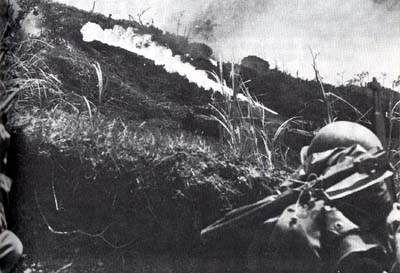

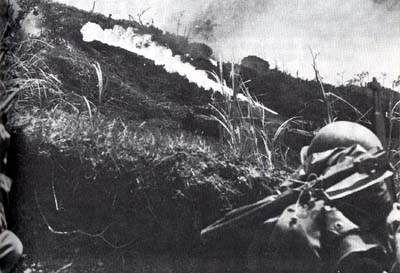

�Ή����˗p��Ԃ�O�ʂɂ��ĂčU������ĕ�

|

6 ��g�a�荞�݂����s top

�@���̂悤�ȏ̒��ŁA���쏯�����R�R���Ƃ����Z���̒��c�������́A���̍�����������āA���������c�f���Ē�g�a�荞�݂����s����Ƃ����͂Ȃ�Ƃ�����Ă̂����̂ł���B

�@�ނ炪�o�������̂͂�����̖�̂��Ƃł������B

�@���q��Ƌʖ��R�̖h�q���W�J��������R���̖ʁX�́A���Ƃ��Ɛ����R�n��Ő���Ă������c�����Y��т̎w������Ɨ�������312����̉��m������ѕ��ł������B

�@�ނ�͋�B�o�g�̘A���ł���A�Ҏ҂��낢�ł������B

�@���łɑ掵�͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�����R�̐퓬�̏I����A���c��т͏����n������ƂƂ��ɁA���C�R�̏����O�Z�Z���������A��āA��͖Ԃ�j���č�����2���c��͂ɍ������悤�Ƃ����B

�@���̂Ƃ����c��т�����������璹��s��Ɍ����̎a�荞�݂����s���Đ펀���Ă��܂��A���쏯���R���ȉ���ܖ��������A�ʖ��R����ю��q��t�߂̑�2���c��͂ɍ������邱�Ƃ��o�����̂ł���B

�@����R���́A���c��т̋w�����������Ƃ������O��R�₵�Ă���A���ɕ����ƂƂ��Ɍ������������߂āA�����R�n��ւ̎a�荞�݂��u�肵�A�������̋��āA��A�ɂ܂���ďo�������B

�@�ނ�́A�܂����g����t�߂̕ČR�̕�������P���邱�Ƃɐ������Č��ł������ƁA�ČR�̌x�������ɐN�����邱�Ƃ��o�����B

�@�O���̒��Ԃ́A���R���ɑ����E���悤�ɂ��Đ��݁A�����n�_�ɐi�o�A�C����5�t�c�̒ʐM�����ɂӂ��邱�Ƃɐ������A�����̕ď������E���������ƁA����ɑO�i���Đ����R�R�[�̕ČR�̖��ɐ����}�P���Ĕ��ӂ��邱�Ƃɐ��������̂ł���B

�@���������s�̓c���`�C�ޒ��Ə����r���̓́A���ł̍��s�����ɐ펀�𐋂������A���쌈�������ȉ��㖼�́A�Ăѐ��C�ݐ���ʂ��Ďl���̖邩��ܓ��̒��ɂ����ĕĐw�n��ʂ蔲���A�{���ɋA�������B

�@�ނ�̍s���ɑ��āA�I�ђ����͎O���ܓ��A�u���c�������m�s���n�����������j�X��������m����j�R�G�{�E�f���m�����m�����@���j��V�^�����m�j�V�e���m�������Q�i���v�Ƃ��������^���Ă���B

�@�����炭���̒��c�������̍s���́A�����c���Ă���������������������̎m�C���ە������ɈႢ�Ȃ��B

|

�B��Ă�����{����T�����߂ɓ��A�̓����ׂ�R�p��

|

|

�C�R�̊O�Ȉ�͑����̕������̖����~�����߁A���錓�s�Ŏ�p���s���� |

7 �u�a29�v�s���� top

�@�O���O���́A���{�ł͓`���I�Ȃ����Ղ�̓��ł��邪�A�������ɂ��O���O���炵���A��������l�Z���Ԃł��������A���݂���Ă����B

�@�}���A�i����ĊC�R�́u�b47�v�a�@��s�@���A��Õi�ƌR��ƊŌ앺����ш�g���ɂ���ԗX�֕���ς�Ő璹��s��ɓ��������B

�@���̎��A���C�^�[�ʐM�̃o�[�o���E�s���`�L�҂����̔�s�@�ɏ���Ă���A���a�@�Ɋ���o�����B

�@���{�R�̔����C�e���A�ޏ��̂܂��ɗ����������A�W�[�v�̉��ɕ����Ă����ޏ��͉�����Ȃ��A�O�Z����ɂ̓T�C�p�����Ɍ����ďo�����Ă������B

�@�O���O������l���ɂ����āA�C����5�A��3����ё�4�t�c�́A���C�݂̕W���A�k�����A���R����ыʖ��R�̓��{�R���f�w�n�ɑ��āA�ϋɓI�ȍU���������ė��āA�k��s��͕ČR�̎�ɗ����Ă��܂����B

�@���̎��_�ł̎�����̊e���w�����́A���̎O���̓펀�A��v����ނ͂قƂ�ǂ��̐�͂����������Ă����B

�@�c�����͂́A�킸���Ɏl��Z�Z���i�����C�R�ꔪ�Z�Z�j�ɂȂ��Ă���A�Ō�̏u�Ԃ͍��ꍏ�Ɣ����ė��Ă��銴�������B

�@�������A�I�ѕ��c�����Ɗ��Ƃł��肠�����n���w�n�́A�ˑR�Ƃ��ĕČR�ɋ]����������ɑ��邾���̗͂����Ă����B

�@�O���l���́A�������U���ɂ�����]����������ꂽ�ČR�ɂƂ��ẮA�L�O���ׂ����ƂȂ����B

�@�Ȃ��Ȃ�A��ɃL���O�C�R��핔�����u���̓����~�����l���̐��́A���̓����̂��邽�߂Ɏ������������͂邩�ɑ����v�ƌ��������Ƃ��������ŏ��̓��ƂȂ�������ł���B

�@���Ȃ킿�A���{����P���Ă̋A�r�A�a29���ŏ��ɗ������ɕs�����������̂́A���̓��ł���������ł���B

�@���̂a29���������ɒ������u�ԁA�����[�g����̍��̏�ɁA�����C�e�ƖC�e�����������������A����͓��{�R�����̉����̂悤�ȘZ�܃g���̑�^�@�����コ���悤�Ƃ�������ł������B

�@���̎��̋@���Ə�g����ꖼ�́A�ꖼ�������āA���̏��Ō��Ă��ꂽ��A���̑��̎��̂ŁA�Z�T�Ԍ�ɂ͑S������ł��܂����B

�@�Z�����玵���ɂ����āA���{�R�͂��̐������߂��Ă䂫�A�ČR�̈ꕔ�͋t�ɍ�����2���c�i�ߕ��Ɠ�������C�R�q������������C�R�x�����{���ɂ܂Ői�o���Ă����B

8 �Ō�̑��U�� top

�@�ŋ߁A��������C�R�q����̎i�ߕ��̍����������ꂽ���A����͌��݁A�C�㎩�q�����g���Ă����s��̊����H�̒[�ɓ����镔���ł���B

�@�ΎR�D�y�̏_�炩���y�̉��ɁA���Ȃ艜�[���n�������@���Ă���ɈႢ�Ȃ��̂����A�댯�ŋߊ�邱�Ƃ��o���Ȃ���Ԃł���B

�@���҂̐e�F�ŁA��\����Z�������o�g�̓�������q����u�ł���������M�C�R��v���т��A�����炭���̍��̂ǂ����ɖ����Ă���ɈႢ�Ȃ��B

�@�I�ѕ��c���́A���̎w�����j�Ƃ��ċʍӍU���͋����Ȃ�����ɂ������B

�@�������A������2���c����c��G�����́A

| �@�u���̕N���i�Ђ��ς������R�j�����틵�ɏƂ炵�āA��������C�R�q����i�ߌ��������x�����i�߈�㍶�n��卲�ƂƂ��ɓ��n���C�R�c�����͖Z�Z���������āA�O���\�����ߌ�Z���������A�c���C���x���̂��ƂɍŌ�̑��U�������s�A����̍U�������ɂ��A���R��s�ꂨ��ѐ瓇��s���˔j�A�����R�Ɍ������U������v |

�@���Ƃ����߁A�����[�A���������ɑ��Ď��̂悤�ɕ��������B

��A�����U������

�@�@�@�E�����c�c���������̎w�����������145�A����O�����

�@�A�@�������c�c������e�U���т̎w������H����2�����A�Ɨ�������309����A�ˌ������A������21��������ъC�R����

�@�B�@�������c�c�Ԗؒ��т̎w������Ɨ�������310�����

��A�����U������

�@�@�@�O�c��Y�����̎w�����鍬����2���c�C������͂̎c������

�@�A�@�O��z�������̎w������t�c�H�����̎�͂���э�����2���c�i�ߕ����̎c������ |

�@��c���c���́A���͊��̔����ɒn�����܁A���r�J�i�܂�����͂�j�Ƃ����y���R���ŁA�R���Ǝ�֒e�𗼎�Ɉ���A���������̎w������E�����̐擪�ɗ����đO�i�������A�����R�t�߂ős��Ȑ펀�𐋂����Ɠ`�����Ă���B

�@�܂��A���łɊ�����E�҂������Ė苿�������������͓˓����ĕ��풆�d�����A�u�N�X�Ǝ����Ⴖ�Ȃ���]�e�Ƃ��đ��������Ƃ����v�ƕ����쒆�т���ъC�R���������c��Y���т͌���Ă���B

�@���̖�̍U�����A�ČR�͎��O�Ɏ@�m���Ă��āA�Ɩ��e��ł��グ�A�S��ԓ��𗘗p��������ȏe�C���W���������߂ɁA���{�R�͋]�����傫�������B

�@���̖�P�ɐ����c�����Җ��Z�Z���Ƃ���Ă���̂ŁA�Z�Z���̏������ČR�̒e�ɂ����ꂽ�Ǝv����B

�@��㍶�n��卲�����R��s��Ő펀�������̂Ɛ��肳���B

�@�ĊC�����̌v�Z�ɂ��A������A���{�R�̎��͎̂����l�𐔂����Ƃ����B

�@�C����������Z�l���펀���A����l�����������B

�@�������A�Č�����j�ɂ��A����̓ˌ��͈�㍶�n��卲�̎w������C�R�����̂��̂ł���Ƃ���Ă���A��c�����͂���ɎQ�������A�\������A�P�[�c��4�t�c���͊g������g���Đ�c�����ɌĂт��������ƂɂȂ��Ă���B

�@�����āA��c�����͏\�l�����j���Ɏ��������Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B

9 �H���Ⴄ���Ă̌�����j top

�@���ė����̌�����j�́A�Ō�̒i�K�ɂ����āA�傫�ȐH���Ⴂ�������Ă��邪�A�ʂ����Ăǂ��炪�^���ł��낤���B

�@�Č�����j�ł́A���C�R�卲�̌l�I���i���������āA�����R�ɐ��������͂��߂��Ă���̂����������Ă��邱�ƂɁA������������Ă��₵�����Ă������卲�̐S����w�E���āA���卲�̌l�I�S����A���̓ˌ����s�̂��ǂ���Ƃ��Ă���B

�@����ɑ��āA���{��������j�ł́A�������c�����ł���A���卲�͂����܂ł��̉A�ɂ�����āA���̐S���l�I���i�ɂ͑S���G��Ă��Ȃ��B

�@�������A�o���Ƃ��A���̓ˌ��ɎQ�����Đ����c�����l�����̌������A��̍����Ƃ��Ă���Ƃ���ɋ��ʓ_�����邪�A������܂����ʓI�ɂ́A�ǂ���̌������������̂��Ƃ����_�ŁA�ǂގ҂����������闝�R�ł�����B

�@���������āA�ǂ���̎咣���^����`���Ă���̂����A���f���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B

�@���łɎw�E�����A�I�ђ����̌�ޔz���\�z�ƁA���ی��ŕ����Ƃ̑����́A���C�R�̑Ë��ɂ���ĉ��������킯�����A�S��I�ɂ͌I�ђ����̐S�̉��ɂ�������Ȃ��s�����c����Ă������Ƃ��܂��A�O�͂Ŏw�E�����ʂ�ł���B

�@�܂��A���卲�̓ˌ��͌l�̐��i�����ʂ��ɂ��Ă��A�����o���邪�A�I�ђ������M�����Ă�����c�������Ō�̒i�K�ŁA�I�ђ����̎v�z�ɂ����炩������悤�ȍs���ɏo���Ƃ����_�ł́A�s�������c��B

�@���̈Ӗ��ł́A�Č�����j�I�Ȉ����̕����A�����т��Ă���悤�ɂ�������B

�@���Ȃ킿�A���̖�̓ˌ��͈��卲������ł������Ƃ�������A�������₷���B

�@��c�����̎��͂����܂ŁA�I�ђ����̎����̓��ɋ߂��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�������A���҂����l�̏،��̒��ŁA������e�����т̉�z�́A���Ȃ��Ƃ��ł��M���̒u������̂Ǝv����̂ŁA���̓_�ł́A���{�̌�����j�̐������A�����Ĕ[���̂����ʂ��̂ł͂Ȃ��B

�@������ɂ��Ă��A���{�����Ō�̓y�d��ɗ�������Ă������Ƃ͎����ł���A�ʖ��R����ъC�R�i�ߕ��t�߂��A�O���\�Z���܂ŌŎ炵���ɂ�������炸�A�����ɂ͑g�D�I�V���퓬���I���������A�������̒n�������ČR�̔��j�A�Ή��U������悤�ɂȂ�A�n�����o�����͈�����c���đS���ǂ���A���a�@���ȉ��Z���́A�l���\�����܂ŁA���̒��Ő������������ԂɂȂ��Ă����B

�@�V�R�n����O���\�O���ɕČR�ɒD�悳��A�c�����������Ԏa�荞�݂ɂ���ċʍӂ����B

�@����ɂ���āA�k���_�����̖h���������Ȃ������ʁA�O���\�l������\�ܓ��ɂ����āA�ČR�͍��w���ɉI��S�����n�߂��B

�@�����A�k���_�E���n��̎���̐ӔC�����A������145�A�����͂��łɏd�����Ă���A�\�l���[���A�����ŌR�����Ă��鎖�Ԃɂ܂ŗ��������Ă����B

�@���\�ܓ��ɂ́A�C�R���̍ō��ӔC�Ҏs�ۏ����ȉ��A�C�R�i�ߕ��͌I�ѕ��c�i�ߕ����A�ɍ������A�Ō�̏u�Ԃ��}���悤�Ƃ��Ă����B

�@���̎��_�ɂ�����k���_�c�����͂́A�C�R��Z�Z���A���R���Z�Z���A�v���Z�Z���ƂȂ��Ă����B

10 ������������A�ʍӂ� top

�@�I�ѕ��c���͎O���\������������ďo�������ӂ��A��{�c�ɑ��Č��ʂ̓d��𑗂����B

�@�O���\������\�l���ł������B

�@���̌��ʂ̓d���́A���łɑO�͂ɂ����ďq�ׂ��Q�d�������Ă̓d���̓��e�Ƃ͑S���قȂ�A���N�����犴��������̂ł���B

�@���Ƃ��A�u�c�c���R�i���Ȃ���j�k����ȃe���i��j�N���������P�^���n���E�������i�������j�J�x�i��낱�j�r�g�X�����i���v�Ƃ���������́A���X�Ƌ����āA���ׂ����Ƃ����ׂĉʂ������l�Ԃ̖�����������A�����ɏo�Ă���B

�@���ɂ��������������犴������B

�@����O�ɂ��āA�ǂꂾ���̐l�Ԃ��A����قǂ̎��M�������āA�Ȃ̕���ŗ�������U��Ԃ邱�Ƃ��o���邾�낤���B

�@���̈Ӗ��ł��A�I�ђ����Ƃ����R�l�́A�l�ԂƂ��Ċ������ꂽ�p���ڂ̑O�ɂ͂�����ƕ�����ŗ���Ƃ������Ƃ́A�{���ɑf���炵���l���ł������ƌ���˂Ȃ�܂����A�����ɂ���قǂ̐l�����E���˂Ȃ�Ȃ������푈�Ƃ������̂ɑ��āA���܂���Ȃ���{�肷��o����B

�@�I�ђ����̌��ʓd��Ɋ�Â��āA��{�c�́A�������̎�����̋ʍӂ��A�\�����Ɣ��\�����B

�@�������A���ۂɂ́A�O���\�����̏o���͕ČR�̏d�͂̂��߂ɁA������ʂ������Ƃ��o�����A�O����\�ܓ��[���܂ŁA�n�����ł̐����������Ă����B

�@�I�ѕ��c���A�s�ۏ����͔��F�i���낽�����j�̌R���ɐg�������߁A�O����\�ܓ��锼�n�������o�āA�W���ؕt�߂Ɍ������đO�i���J�n�����B

�@�i�ߕ��t�ƂȂ��Ă�����{��䏭���A�r�c���Y��145�A�����A���c�Q�d�����ΐ��卲�A���c���Q�d��������������A���C�R��l�Z�Z��������ɏ]�����B

�@�O����\�Z���ߑO���\�ܕ����A�ނ�͐���������̕ĊC��������ѕė��R�q����̏h�c�n����P���A�A�����J���ꎵ�Z�����E�������ʂ������A�ꕔ�͌��R�A�璹����s��ɓ˓����A�ʍӂ����B

�@�I�ѕ��c���́A�U���O�i���A�W���Ƒ��R�̒��Ԓn�_�ɓ�����ˌ��W�J�n�_�ʼnE��ڕ��ɏd�����A�i�ߕ��t�������w�����đO�i�������A�u���c���̎r�i�����ˁj�͓G�ɓn���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ̍Ō�̌��t���c�������e�ɂ�鎩���𐋂����B

�@�Ō�ɏq�ׂĂ����˂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���̓ˌ����A������g���Γˌ��h�ł͂Ȃ��āA�u�ő�̍����Ɣj��Ƃ�_�����D�G�Ȍv��ł������v�Ƃ������Ƃł���B

�@�����Ă��ꂪ�A�����J�R�ɂ���Ă͂�����Əؖ����ꂽ�̂ł���B

�@���Ȃ킿�A�I�ђ����̌�ޔz���\�z�́A�ނ̎��ɂ���Ă͂�����Əؖ����ꂽ�̂ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |