|

****************************************

Index 1 2

3 4

5 6 7

8 9

5 米軍、砲爆撃を開始

アメリカ軍の作戦計画としては、マリアナ諸島を手に入れたあと、B29で日本を攻撃するためには、マリアナと日本本土とのちょうど中間にある小笠原諸島を、なんとしても手に入れねばならない。

しかも、マリアナのB29の基地が確保されるまでに、B29の護衛戦闘機の基地として硫黄島も手に入れねばならない、というのは作戦上当然の帰結であった。

1 三者会談 top

実際には、昭和十八年九月初旬、首都ワシントンに設置されていた統合戦争計画委員会(Joint War PlanningCommitees=JWPC)が硫黄島に対する作戦計画をつくっており、翌昭和十九年八月十二日にそれを統合計画幕僚会議(Joint Staff Planners=JSP)に提出したときから、硫黄島作戦計画は、具体的に始まる。

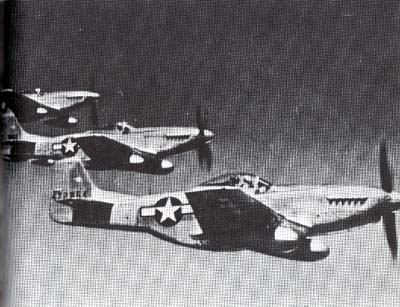

この計画では、航空機や潜水艦の偵察によって硫黄島が父島よりも、足の長いP51「ムスタング」護衛戦闘機を発着させるための飛行場を拡張するのに便利であるという結論を出しており、硫黄島こそ小笠原諸島の目玉商品であるということに、計画立案者たちの意見は一致していた。

果たしてこの時点で、大本営側にアメリカの攻撃目標が硫黄島であるということを考えていた人がいたのかどうかは疑わしい。

すでに述べてきたことからもわかるように、硫黄島の防衛計画が本格化したのは、マリアナ諸島に対する攻撃が開始されてからであった。 |

ノースアメリカンP51「ムスタング」

|

JSPに計画書が出された時点では、硫黄島攻略の予定日は、昭和二十年四月十五日とされ、所要兵力は三個師団ということであった。

ニミッツ大将は、昭和十九年九月にホーランド・M・スミス海兵中将に対して、台湾と硫黄島の攻略のために、第2および第3海兵師団をマリアナ諸島に確保しておくように勧告していた。

しかし陸海軍、とくに陸軍航空隊の上級指揮官連中は、台湾攻略作戦については疑問を提起し始め、太平洋戦略空軍司令官M・F・ハーモン中将と、太平洋戦域陸軍司令官R・C・リチャードソン中将は、台湾を奪取することは何ら益するところはないし、それよりも南方諸島の攻略を行うべきであると強く主張していた。

ただし、マッカーサーはルソン島攻略を、E・J・キング提督(統合幕僚長会議海軍代表)は台湾攻略を従来から主張していた。

そこで、九月末にニミッツ太平洋方面最高指揮官はキング提督と、休暇中でちょうどサンフランシスコにいたR・A・スプルーアンス大将(第5艦隊司令長官)との三者会談を行った。

第10軍司令官S・B・バックナー中将は台湾攻略のためには兵力不足であるという理由で、台湾よりも沖縄を攻略すべきであるという考えを持っていることを明らかにし、硫黄島と沖縄を目標にすべきであることを主張した。

この会談後、キング大将はワシントンに帰り、硫黄島攻略を支持する考えに変わり、新しい計画を統合幕僚長会議に提出した。

しかしこの計画では、昭和二十年の四月ではなくて、一月に硫黄島を手に入れることを主張していた。

2 分遣隊作戦 top

そこで、統合幕僚長会議はキング大将の提案をただちに受け入れて、十月三日に次のような決定を行った。

① 昭和二十年一月二十日までに 南方諸島の一ないし二の拠点を占領

② 昭和二十年三月一日までに南 西諸島の一ないし二の拠点を占領

昭和十九年十月九日、ニミッツ大将からスミス海兵中将にあてだ最高機密電報によって、硫黄島が攻撃目標として決定された。

この作戦は、海空の支配権を確保して徹底的な空襲を敢行し、日本軍の海空軍力を壊滅させることによって、日本の戦争遂行能力と抵抗意欲を低下させることに役立つと考えられた。

この時点で、硫黄島作戦を、「分遣隊作戦」と名付けられた。「分遣隊作戦」の最初の青写真が出来上がったのは、第5水陸両用軍司令官ハリー・シュミット海兵少将の手によって、昭和十九年十月十九日であったが、同年十二月十五日までに作戦計画をたてることが下命されていた。

しかし、現実の作戦開始日は、ルソン島のリンガエン上陸作戦が、十二月二十日から一月九日に延期されたこともあって、硫黄島作戦も一か月延期され、二月十九日と決定された。

十月九日、ホーランド・M・スミス中将はニミッツ大将からの命令書を受け取ったが、主要な指揮官は次の通りであった。

① 総指揮官レイモント・A・スプルーアンス海軍大将(第5艦隊司令長官)

② 統合濮遣軍司令官リッチモンド・ケリー・ターナー海軍中将

③ 派遊軍司令官ホーランド・M・スミス海兵中将

④ 統合派遣軍副司令官ハリー・W・ヒル海軍少将 |

硫黄島攻略について会談するためにサンフランシスコに集まった。

左からスプルーアンス大将、キング提督、ニミッツ大将

硫黄島作戦の指揮官たち:左から統合派遣軍司令官ターナー中将、

硫黄島上陸軍司令官シュミット少将、派遣軍司令官スミス中将

|

スミス中将は数日後、硫黄島上陸軍司令官として、第5水陸両用軍司令官ハリー・シュミット少将を任命し、参謀長ウィリアム・W・ロジャーズ准将とともに、第3、第4および第5海兵師団を硫黄島攻略に転用することに決定し、スミス中将の許可を得た。

そして総指揮官スプルーアンス大将の隷下にあった第58任務部隊(高速空母機動部隊・マーク・A・ミッチャー中将指揮)の第1戦隊以下第5戦隊までの五個戦隊を硫黄島海域に派遣することが決定された。

第58任務部隊の構成は、空母一一隻、軽空母五隻、戦艦八隻、重巡六隻、軽巡九隻および駆逐艦七九隻であった。

3 作戦計画決行 top

統合派遣軍司令官ターナー中将が指揮する直轄部隊は、司令艦四隻、戦艦八隻、空母一二隻、巡洋艦一九隻、駆逐艦四四隻、輸送船四三隻、大型戦車揚陸艇六三隻、中型戦車揚陸艇三一隻を含む四八五隻であり、第58任務部隊の主力、補助艦、補給艦を含めると、艦船の隻数は八〇〇を超えていた。

海兵隊の上陸部隊は七万六四七名、陸軍から派遣された部隊を含めると、上陸部隊の総兵力は一一万一三〇八名であり、ターナー中将とミッチャー中将の指揮する艦船乗組員および、ニミッツ大将の直轄部隊である太平洋方面空軍部隊と支援サービスを主任務とする第94任務部隊の兵員を合計すると、このオペレーションーディタッチメントに参加する総兵力は二五万を上回るとされていた。

ここで、直接硫黄島に上陸することを命じられた海兵師団について触れておこう。

第4師団は、サイパンとテニアンの作戦を行い、ハワイの基地マウイ島に帰還しており、第3師団はグアム島で掃討作戦を展開中であったし、第5師団はサンディエゴからハワイ島の訓練基地に来ていた。

硫黄島上陸軍指揮官シュミット少将はグアムにいたが、参謀とともに真珠湾に飛来して、作戦計画に着手した。

シュミット少将は、マーシャル群島のロイナムルとマリアナ群島のサイパンでは第5海兵師団長として闘い、テニアンの攻撃では第5水陸両用部隊の指揮官として活躍した。

|

第5海兵師団長ケラー・E・ロッキー少将

|

第4海兵師団長クリフトン・B・ケーツ少将(左)と

第3海兵師団長グレーブス・B・アースキン少将(右)

|

第4師団長クリフトン・B・ケーツ少将は第一次大戦中に、テネシー大学卒業直前に海兵隊に志願して、三度の戦傷と毒ガスによる戦病一〇回という歴戦の勇士であり、海兵隊では「左翼に一人もいない。右翼にわずか二、三名。だが陣地は確保する」という報告を寄せたことで勇名をはせていた。

第5師団長ケラー・E・ロッキー少将は新編の師団長ではあったが、第一次大戦では激戦を体験していた。

第5師団の将兵の四〇パーセントは、第一次大戦の実戦の体験者からなっていた。

第5師団は第26、27、28海兵連隊、第13(師団砲兵)連隊、第5戦車大隊およびその他約一九個隊を持つ最も充実した師団であった。

第3海兵師団長グレーブス・B・アースキン少将は、海兵隊では最年少の将官で、スミス中将のもとで参謀長を務めており、第3海兵師団そのものは、ブーゲンビル島やグアム島の奪取に奮戦した経験を持っていた。

4 上陸計画決定 top

各師団の上陸計画は、ギルバート諸島、マーシャル群島およびマリアナ諸島の作戦を実施した第5水陸両用部隊の参謀が集まって立てられ、最初の暫定的計画は十月十九日にシュミット少将のもとに提出された。

最初の計画は、その後二か月間に、いろいろと変更され、現実の最終的なプランは、十二月二十三日から三十一日の間に、次のような編成に決定された。

第5軍団直轄部隊

軍団司令部、衛生大隊、通信群(一一個隊)、独立工兵大隊、海軍建設大隊(二個隊)、後送野戦病院、爆弾処理中隊、野戦砲兵群二五五ミリ榴弾砲二個大隊)、第138対空砲群(二個大隊)およびその他の諸隊。

第4師団

師団司令部、第2機甲水陸両用大隊、装甲車大隊(二個隊)、通信中隊、海兵飛行観測隊、建設大隊、卜ラック中隊(二個隊)、第7軍用犬小隊、第1ロケット分遣隊、第8野戦補給部隊分遣隊、第442港湾中隊、第23、24、25各連隊および第14師団砲兵連隊、他各隊

第5師団(第4師団とほぼ同じ)

第3師団(第21連隊を欠く)

守備隊(ジェームズ・E・カーネイ陸軍少将)

司令部、第147歩兵連隊、第47、78戦闘機隊、第548夜間戦闘機隊、第233レーダー補修部隊、第1補給小隊、その他の諸隊 |

|

上陸正面は、硫黄島東海岸に決定され、第4および第5師団(第26連隊は予備隊)が第一次攻撃隊となり、第3師団は第一次攻撃隊上陸後三日目に上陸する予定となっていた。

日本側の反撃に備えて、第138対空砲群が攻撃に参加することになった。師団砲兵は硫黄島の地形が狭小であるために、できるだけ小規模なものにし、空からの支援を極力利用することにした。

上陸すべき海岸の長さは、摺鉢山の北端から南波止場までは、約三五〇〇メートルの黒い砂浜であるが、これを七つに区分し、摺鉢山寄りから右にグリーン、レッド・1、レッド・2、イエロー・1、イエロー・2、ブルー・1およびブルー・2と名付けた。

第5師団の第28連隊はグリーンに、第27連隊はレッド・1および2区画に上陸し、グリーン区画に上陸する第28連隊の一部が摺鉢山攻略に、そして主力は東海岸に出て島の中央部に進出し、0-1の線まで進出する。

さらに第28連隊の第3大隊は、レッドもしくはグリーンに、第26連隊の第1大隊もレッドもしくはグリーンに、そして第26連隊は予備隊となる。

第4師団第23連隊はイエロー・1および2に上陸し、元山地区の第一飛行場を占領し、第二飛行場に進み0-1の線に至る。

第25連隊はブルー・1にあがり第23連隊と協同して前進。そして第24連隊は予備隊とし、ブルーないしはイエローにあがる。

第3師団は予備隊として、第9連隊はイエロー・1および2に、第21連隊はレッド・1および2に上陸する。 |

|

|

上空からみた摺鉢山:アメリカ軍は上陸作戦が計画されるや、ただちに空中偵察を開始した。

|

5 幸いした意見の衝突 top

この上陸に当たってシュミット少将は、海軍に対して巡洋艦戦隊と戦艦三隻による艦砲射撃を、一〇日間にわたって実施するように要請したが、海軍はこれらを受けいれず、再度九日間の艦砲射撃を要求したが、最終的に三日間だけ艦砲射撃を行うということに決定された。

海軍は一〇日間の射撃は、上陸までに弾薬庫を空にしてしまうことを恐れただけでなく、以後の作戦である第58機動部隊による日本本土の空母艦上機での攻撃に支障があると判断したからであった。

しかも、海軍は一六インチ砲を装備する新鋭戦艦「ワシントン」および「ノースカロライナ」の一隻を硫黄島作戦には使用しない方針を立てていた。

この海軍と海兵隊との意見の衝突は、日本軍政黄島守備隊にとっては、不幸中の幸いであったし、海兵隊にとってはより多くの犠牲を強いられる結果を招いたことは事実であった。

そしてもし、海軍が海兵隊の要請通りに長期的な艦砲射撃を敢行していたならば、日本側はより多くの犠牲をこうむることになったかもしれないが、同時に米海軍は日本側の特攻攻撃により、多くの犠牲を払ったかもしれない。

後で触れるように、日本海軍は現実に第2御楯(みたて)特別攻撃隊を出撃させているからである。

作戦計画が樹立されるや否や、ただちに米側は硫黄島に関する情報収集に手をつけ始めた。

そのおもな情報源は空中偵察であったが、作戦開始までに三七一回の空中写真偵察を行っている。

海軍は第4および第5写真偵察飛行中隊を、そして陸軍は第28中隊を主として使用していた。

さらに、海軍は昭和十九年十二月初めには、潜水艦「スピヤーフィッシュ」を使って、潜望鏡を通して海岸線および島内の動きを写真に撮っていた。

この情報はかなり精度の高いものとして利用された。

特にガソリンのドラム缶が埋蔵されていることも情報としてつかんでいた。

特に、それまでの上陸作戦の経過から、日本側は対戦車防御のための縦深陣地を構築し、水際作戦に固執しないのではないかということが、情報分析の結果から、だんだんとわかり始めていた。 |

|

そして、九個大隊のうち、五個大隊は奥地に予備隊として温存する戦術を日本側がとっていることを察知していた。

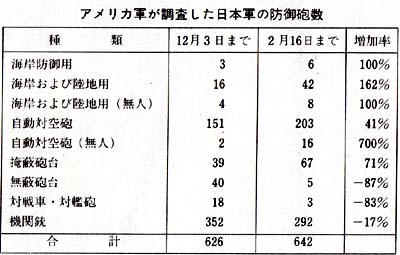

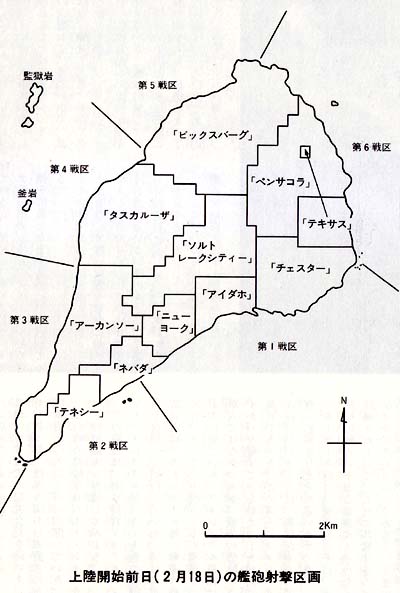

日本側の防御陣地の変化は、米側の写真偵察によって右上の表のように、具体的に把握されていたのである。

この表によってもわかるように、砲の数は全体としてみるならば、ほとんど増加していないにもかかわらず、耐撃性を急速に強めていることが明らかであった。

米側の情報分析によれば、硫黄島の日本軍は一万三〇〇〇から一万四〇〇〇名と推定しており、その能力と意図とを次のように分析していた。

A 水際作戦に主力をおいて、わが軍を撃滅する目的のもとに、積極的及び消極的防衛の組み合わせを計る。

B 夜間にはいって、利用出来るすべての予備部隊を投入して海浜で反撃に出る。

C 上陸予定日以前に、防御態勢の強化と改善を計る。

D 潜水艦、特攻機などをもって、わが進攻部隊に対して攻撃をかける。

E 撤退もしくは硫黄島を放棄す

日本本土から三時間の位置にある硫黄島は、本土防衛の鍵となる以上、撤退もしくは放棄ということはありえない、というのが最終的な判断であり、AからDまでの組み合わせが日本側の防衛方式となると考えられていた。

6 的確だった情報収集 top

米側は、その硫黄島攻撃の企図が日本側に洩れることに対して厳重な注意を払っていたことは事実であり、二、三の情報洩れの事実を事前に気づいた米側は、意識的に、ハワイ出港の前に、近い将来米軍は台湾攻撃に向かうという偽の情報を流していた。

しかし、台湾攻撃という偽情報は、日本側の情報分析に何ら効果を与えなかったが、攻撃の鉾先が沖縄か硫黄島のどちらであるかについては、大本営の判断を迷わしていたと考えていた。

しかし、現実には、日本側は的確な情報を持っていたことが、硫黄島に上陸してみて、アメリカ側に知らされることになった。

すなわち、戦死した日本軍兵士が持っていたノートには、次のような情報が書かれていた。

| 「敵機動部隊はサイパンから硫黄島に四日でやってくる。戦艦一隻、巡洋艦および駆逐艦一八隻、輸送艦四〇隻がハワイを出航。第3およば第4海兵師団(××および第5海丘師団)および一個旅団」 |

上陸作戦の凖備には、揚陸する物資の集積および船積みが必要だが、厖大な、そして恐ろしく多様な品物が、所定の場所に標識をつけて集められた。

たとえば、ニューカムは次のように記している。

「揚陸する物資の量もさることなぶら、その種類も恐ろしく多様だった。

鉛筆、血液、トイレット・ペーパー(注1)、マッチ、ガソリン、靴下、弾薬、木の十字架(戦死者の墓に使う)、飲料水、溶接棒、ゴミ箱、タバコのライター田石、食糧、自動車のスパーク・プラグ、毛布、信号弾、犬の食糧(注2)、地図、聖水(注3)、発煙筒、ペンキ、靴ヒモ、指紋用インキ、電池、岩石粉砕器、葉巻、アスファルト用具、第5師団だけで一億本の紙巻きタバコとオハイオ州の大都市コロンバスが一か月間で消費するだけの食糧を準備した」

(注1=上陸用舟艇の最後部に積み、“波がかからないように防水布をかぶせておぐこと”という注意書きがついていた)

(注2=各師用は洞窟にひそむ日本兵を探すために軍用犬小隊を連れていた)

(注3=カソリック教のミサ用に使われるもの)

7 作戦準備着々進行 top

硫黄島では戦闘が激烈なものになることは充分にわかっていたので、負傷者の手当てをするための第3、第4および第5衛生部隊は、各師団の重要な構成部隊であった。

それに第5水陸両用軍団にもその直轄部隊として第1後送病院と第38野戦病院とを持っていた。

(ただし第38野戦病院は、上陸後駐屯する守備隊の構成部隊ではあったが、戦傷者が多くなるであろうという見通しがあったため、上陸部隊とともに行動することになっていた)

マリアナ作戦の戦訓に基づいて、海兵隊の衛生大隊はその収容能力を倍化して、ベッド数一四四となり、三個師団では四三二ベッド、それに第38野戦病院の能力は三一六〇名、そして臨時に第8野戦補給部隊が一五〇〇名分の医療施設を運び込むことになっていた。

そして傷病兵の後送用病院船「サマリタン」、「ソレース」および補助病院船「ピンクニー」がもともと配備されていたが、緊急事態に備えて車両揚陸船「オザーク」が補助病院船として用意され、上陸作戦開始後もう一隻の病院船「バウンティフル」が硫黄島水域に姿を見せることになっていた。

沖合の病院船と海浜との間の往復にはLSTが利用されることになっていたが、多量の輸血用血液を冷蔵施設とともに運搬することにもなっていた。 |

病院船に乗船する負傷者:硫黄島では激烈な闘いになることが予測されたため、

多くの病院船が準備された

|

病院船からサイパンとグアムに収容される傷病兵のベッドは、五〇〇〇が整っていた。

上陸部隊は、出撃前にハワイ諸島で一月初旬に上陸作戦のリハーサルを実施したが、力点は通信と指揮とにおかれた。

そして最後のリハーサルの仕上げは、ハワイのリハーサルに参加できなかった部隊により、マリアナ諸島でも実施されていた。

アメリカ軍の作戦準備は、きわめて合理的に行われたが、その典型的な例は、上陸作戦直後に埋葬される死体の処理についての手続きに見られる。

硫黄島の航空写真偵察については、すでに述べたが、この航空写真にもとづいて、どこに墓場を設けるかまで決められていた。ニューカムはつぎのように書いている。

| 「墓穴の深さ、間隔まで指定している。たとえば死体の中心線から中心線までは一メートル、一列に五〇体、列と列との間隔は一メートルといった具合だった。死体埋葬班は上陸第一日目にブルドーザーとともに上陸し、深さ二メートルの穴を掘る。それから墓の盛土をする木型まで用意していた」 |

8 爆撃開始 top

|

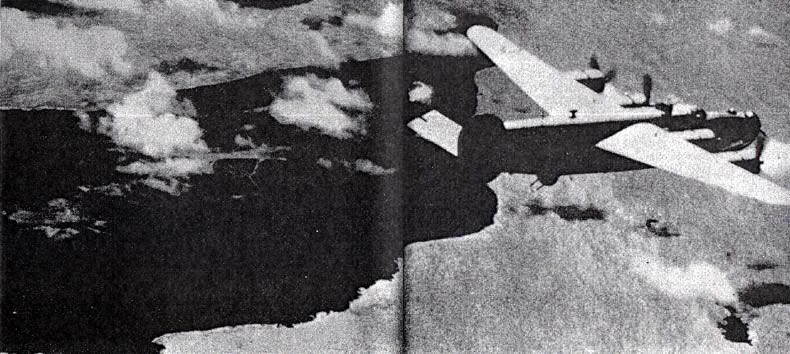

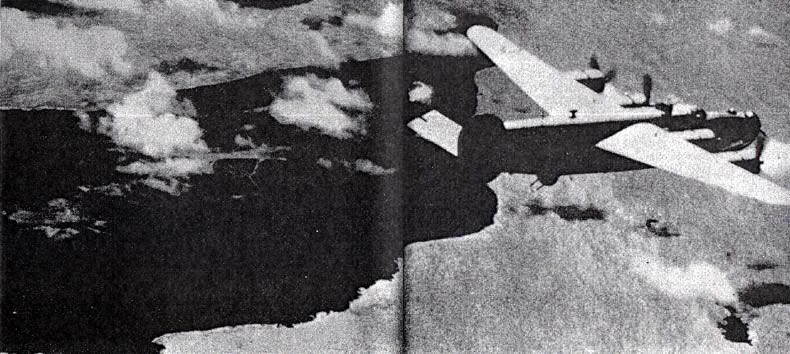

硫黄島上空を飛ぶアメリカ軍のB24重爆撃機

|

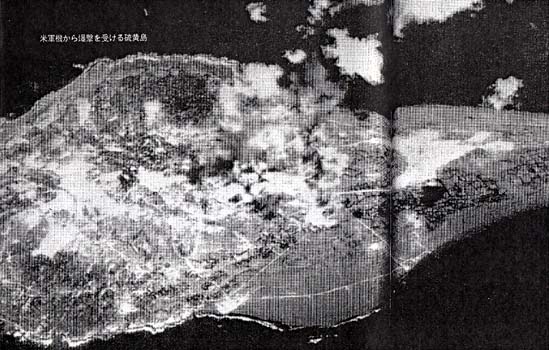

硫黄島への上陸を前提とした爆撃は、昭和十九年十二月八日――開戦記念日――から始められ、連続七四日間、一日も欠かすことなく続けられた。

主力はB24重爆であったが、上陸日の二〇日前には、海兵隊のB25がマリアナから連続して出撃していた。

B24はグアムの第11部隊とサイパンの第30部隊の所属であり、使われたのは五〇〇ポンド通常爆弾で、飛行場を使用不可能にすることを主たる目的として行われた。

だが、硫黄島への夜間補給を妨害するために、夜間の爆撃も欠かすことがなかった。

(実際に、硫黄島への補給はほとんど昼間は不可能に近く、夜間に頼らざるをえなかった)

海上からの砲撃は、もともと上陸開始日八日前から始められることになっており、主として巡洋艦を使うことになっていた。

しかし実際には爆撃の効果が予想したほど挙げられていなかったのと、タラワ、サイパンおよびペリリューの経験からして、出来る限り叩いておかねばならないことが充分にわかっていたからであった。

しかし、フィリピン作戦にかなり艦艇が使われていたために、たとえ旧型の巡洋艦による砲撃が予定されていたとしても、果たしてそれすらも思うように利用出来るかどうかは疑わしかった。

その結果、予定の計画を根本から修整して、海軍は一月二十八日に大型の戦艦を投入することにしたのであった。

しかしそのためには、パナマ運河を通ってヨーロッパ海域からも太平洋に回航しなければならなかった。

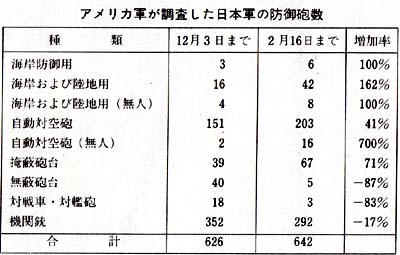

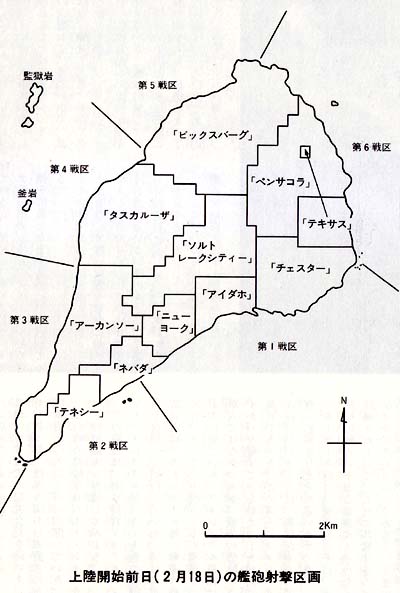

昭和十九年十一月には、戦艦「ネバダ」、「テキサス」、「アーカンソー」および「夕スカルーザ」が回されてきた。

戦艦「ニューヨーク」は、北アフリカの上陸作戦を終えて、パナマを通り、ウルジーの泊地で第5艦隊に編入された。

戦艦「アイダホ」と「テネシー」はアメリカ西海岸のドックでの修理を終えて、直接硫黄島沖にその姿を現わした。

その年の六月に就役したばかりの最新鋭艦「ピックスパーク」は、硫黄島作戦が初陣であった。

「ペンサコラ」、「チェスター」および「ソルトレークシティー」は、それまでときどき、硫黄島沖に現われては、艦砲射撃をしてきていた。

ウルジー泊地からマリアナに回航された第52および第54任務部隊は、二月十二日に一応硫黄島への進攻演習を行った後、十四日にはサイパンおよびテニアン地区から硫黄島に出撃し、二月十六日朝、目標地点に到達した。

9 「敵の拠点は必ず攻略する」 top

ウィリアム・H・P・ブランディ少将の座乗する指揮艦「エステス」は、上陸開始前の艦砲射撃の指揮をとった。

砲撃の範囲は各艦ごとに区画を割り当てて行われた。

ただし砲撃も無差別ではなく、特定の目標を確認して行われることになっていた。

しかし、実際には硫黄島上空には雲が低くたれこめ、目標を通報する空母「ウエーク・アイランド」から飛び立った偵察機はほとんどその任務を達成することは出来なかった。

したがって、二月十六日には日本軍に損害らしいものを与えることは出来なかった。

この日の空襲および艦砲射撃で、硫黄島守備隊は、戦死二二名、戦傷二名程度にとどまった。 |

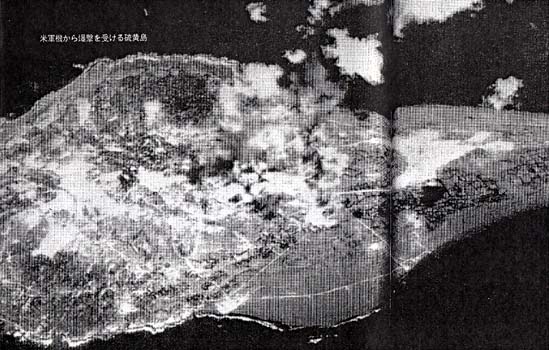

米軍機から爆撃をうける硫黄島

|

おなじ日、浜松基地から第6航空軍飛行第Ⅲ戦隊の重爆二機が出撃し、そのうちの一機柴山中尉機は米軍艦船に対して奇襲攻撃を加え、自爆した。アメリカの艦載機は延べ九〇機であった。

(米海兵隊史では延ベー五八機となっているし、他に四二機のB24がマリアナから飛来したが、天候不良のため爆弾を搭載したまま基地に引き返している)

この十六日は、硫黄島の将兵がじっと息を殺して艦砲射撃や爆撃に耐えていたし、栗林中将は、アメリカ軍の上陸が近いという判断のもとに、全硫黄島守備隊員に対して、「甲配備」につけた日であった。

そして、この日は米側では、統合派遣軍司令官ターナー海軍中将は、サイパン島沖合でその旗艦「エルドラド」において、公式の記者会見を開いた日でもあった。

世界各国から派遣された特派員七〇人以上が、出席していた。

この時の模様をロバート・シャーロッドの記録から再現してみよう。

この場には、海軍長官ジェームズ・V・フォレスタルが、カーキ色の戦闘服を着用して同行していた。

彼は海軍次官当時、ガダルカナル島の奪還作戦にも、ターナー中将とともに現場をつぶさに見ていた。

フォレスタル長官は軍人ではなかったが、戦争の危険にみずからを曝すことを敢えてした政府の高官であった。

この席上にフォレスタル長官がいたことは、新聞記者たちに強い感銘を与えたに違いなかった。

ターナー中将は「硫黄島こそは、世界中の他のいかなる要塞にも遜色なく防備されていて、これに匹敵するのはジブラルタルくらいであろう」と述べるとともに、この日すでに、硫黄島周辺には海軍が出動して、攻撃を開始していることを明らかにした。

そして、「わが軍は艦船の損失も、それから軍隊の損失も予期している。ただし我々は敵軍の拠点は必ず攻略する」という断固たる決意を披瀝した。 |

|

彼は硫黄島に対して、上陸を開始したならば、天候不良で硫黄島のわが軍に補給が続けられない場合には、艦載機とサイパン島基地の陸上機とで空中投下を行うことになっていることをつけ加え、万全の準備がなされていることを明らかにした。

この記者会見で注目すべきことは、ターナー中将が、硫黄島作戦開始後、数日中に他の作戦(沖縄作戦)のために、作戦現場から離れねばならないということを、不用意にもらしたことであった。

しかし、現実にはターナー中将は作戦開始日から一八日間も硫黄島海域に釘づけにされてしまった。

その意味では、米最高司令部では、硫黄島はアメリカ側に相当以上の犠牲を強いるには違いないが、短期で片づくと考えていたことを物語っていた。

ハリー・シュミット水陸両用軍団司令官は、一〇日間で攻略出来ると考えていたし、一部の参謀は、五日間で制圧出来ると考えていた。誰一人として三六日間もかかるとは予測していなかった。

しかし、たとえ短期間であっても、上陸軍は、一万五〇〇〇名くらいの死傷者を出すかもしれないし、太平洋艦隊司令長官ニミッツ元帥の参謀長チャールズ・H・マックモリス中将は、死傷者が二万名くらいになるかもしれないと考えていた。

10 やぶへびになった攻撃 top

前日の攻撃が天候不良に影響されて、思うように攻撃成果を挙げられなかった米機動部隊は、天候が回復した二月十七日に、艦艇一〇〇隻以上をもつて硫黄島に苛烈な砲爆撃を加えてきた。

戦艦六、重巡四、軽巡一および小型砲艦数十隻の艦砲射撃に加えて、B24爆撃機が前日同様、サイパン基地から硫黄島上空に姿を現わした。

とくにこの日は、南海岸水際陣地および対空砲台への攻撃を加えた。

午前八時四十分、「ネバダ」、「アイダホ」および「テネシー」は三〇〇〇メートル沖合から艦砲射撃を加えた。

「テネシー」は八時四十八分には硫黄島からの命中弾を受けたが、四名の負傷者を出しただけで、艦体には何ら損傷はなかった。

しかし、九時三十分には、硫黄島の砲台から一五〇ミリ六発が重巡「ペンサコラ」に命中し、一七名が戦死、一二〇名が負傷し、火災を起こしたが沈没はしなかった。

この戦闘中に、米軍の海岸偵察部隊の砲艇は午前十一時一〇〇名近くのフロッグ・マンを進発させた。

彼らが海岸に近づくにつれて、一斉に射撃が始まった。

一二隻の上陸用舟艇は全艇、海岸からの命中弾を受け、どの艇でも戦死者を出していた。

九隻は使用不能となり、戦死、行方不明四四名、戦傷一五二を数えた。

しかし、フロッグ・マンの探索によって硫黄島海岸近くの海中には、何ら障害物が敷設してないことがわかった。

上陸に当たっては、水中の障害物の心配なく遂行出来ることが判明したことは、被害が大きかったが、多大の成果であったと言わねばならない。

しかも、上陸に必要な目標物として、南海岸沖合に四個の浮標を設置した。

この二日目の艦砲射撃は、米側にとっても大きな損害を受ける結果となったことはすでに述べたが、日本側にとっては思いがけないマイナスをもたらした。

というのは、接近してくる上陸用舟艇――改装した強行偵察用のもの――を本格的な上陸作戦の第一波と誤認した海軍南砲台と摺鉢山砲台とは、米軍に対して射撃を開始した。

巡洋艦、駆逐艦および偵察用舟艇に多大の損害を与えたが、その結果砲台の位置が米側に暴露してしまった。

日本側はそれに加えて、戦死五四、戦傷二六名、一二センチ平射砲三門、一二センチ高角砲三門、噴射砲(ロケット砲)、一・二六ミリ機銃六、電波探信儀二などの破壊等の損害を受けた。

栗林中将は、この事態を重視して、海軍砲台の全貌を暴露するような射撃は控えるように注意を与えるとともに、本格的な上陸に備えて、被害の復旧、防備強化を命じた。

11 壊滅した水平砲台 top

二月十八日、上陸開始日前日、米機動部隊は依然として硫黄島を取りかこみ、特に南海岸、摺鉢山の海軍平射砲台、対空砲台、ベトン(コンクリート)でかためた特火点陣地に対して、午前七時四十五分から夕方六時二十分まで熾烈な艦砲射撃を集中し、艦載機の出撃回数六一二回に及ぶ銃爆撃を加えてきた。

「ニューヨーク」、「ネバダ」、「テネシー」および「アイダホ」の四艦が、摺鉢山に対して集中砲火を浴びせた。

「テネシー」は三三〇発、「アイダホ」は二八〇発を摺鉢山砲台に打ち込んだことになった。

その結果、摺鉢山山頂の約四分の一が飛散してしまい、水平砲台八が破壊され、本格的上陸を前にして、水平砲台(一二センチ)のほとんど全部を失ったことは、硫黄島防衛作戦にとって、最大の損失となった。

この点について、モリソンは次のように指摘している。

| 「われわれにとって幸いなことだったのは、砲艇を使った水中処理班の支援活動を、栗林中将が本格的な上陸の開始と思い込み、この日発見されなかったら上陸開始日には非常に大きな損害を与えたに違いない、かくされていた砲台を撃滅させたことであった。このことは栗林中将がその防御戦術上犯した唯一の重大な過ちであった」 |

|

米戦艦からの艦砲射撃を受けて穴だらけになった硫黄島東海岸の岩壁

|

この日の被害は、戦死、行方不明九五名、千鳥飛行場(第一飛行場)は使用不能、南海岸のベトン特火点六個が全壊、一四センチ砲四門、一二センチ砲四門、短一二センチ砲一門、一二センチ高角砲三門、八センチ砲一門、七・五センチ野戦高角砲一門、二五ミリ機銃七、一三ミリ機銃三、迫撃砲二門、探照灯二基が失われた。

この日早朝、父島の「天山」艦攻一機が小型輸送船と交戦、夜間にはいって、父島の「天山」二機と陸軍の重爆二機が米艦艇に攻撃をかけたが、その三饑は撃墜されてしまっている。

すくなくとも、本土航空隊は、硫黄島守備の勇戦を傍観しているような結果でしかなかったことは、非常に奇異な感じを与えずにはおられないが、それには意識的に航空作戦を避けようとした気配が感じられる。

この点について、日本側の公刊資料は次のように記述している。

「二月上旬硫黄島攻防戦の図上演習を陸海軍協同で実施したところ、本攻防戦において航空兵力が受ける損害は存外に大きく、結局は同島を米軍の千にゆだねる結果となることが明らかとなったので、このあと硫黄島作戦に関しては小規模の夜間攻撃を行う程度にとどめて、航空兵力を温存する方針で指導された。

こうして硫黄島の地上防備を担当する小笠原兵団及び27航戦は、空、海からの支援を期待することなく独力をもって同島守備に死力を尽すこととなった」 |

この基本的な方針は、その後硫黄島での戦闘が熾烈を極めるような段階になっても堅持されていたことが、義烈空挺隊の硫黄島攻撃が、何らの説明もなく遷延され、ついには中止になった事実にも現われている。

すなわち、二月にサイパンに対する空挺攻撃を加えるために出動準備を整えていた義烈空挺隊は、サイパン攻撃が中止となって川南基地に待機中、硫黄島攻撃準備命令が出され、決行希望時期三月十九日、二十日と予定されていたが、空挺隊将兵の焦燥をよそに遷延され、突入はまたも中皀となった。

このことは明らかに、航空戦力の温存を計って、硫黄島を見殺しにしたことを意味する。

義烈空挺隊員の一人、和田五朗准尉の手記は、自らを責めて「グレツ喰イホウダイ」というニックネームを書き記している。

結果からの論評ではあるが、硫黄島に対する中央の決定は、果たして正しいものであったのだろうかという疑問を抱かざるをえない。

すくなくとも、隨黄島の戦略的価値の高さ、すなわち硫黄島が自由に使えるようになった場合の、本土に対する空襲の与える被害の大きさについて、図演を行った参謀たちはそれを完全に計算に入れていたのだろうか。

大本営陸軍部は、米軍が硫黄島に来攻することは必至であるが、それは「米軍が続いて関東方面に上陸するための準備ではなく、さしあたりは中、小型機用の航空基地、あるいは小艦艇基地の推進が主日的」と判断したことは事実だが、たとえ中、小型航空機用の航空基地であったとしても、マリアナから飛来する大型機の本土爆撃のために、硫黄島の果たす役割が非常に大きいという点を見逃していたのではないだろうか。

top

**************************************** |