|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7

8 9

4 洞窟式交通路と地下要塞

水際作戦方式から後退配備方式への戦術転換は、栗林中将の考えていた通りの思想統一が出来たことを示していた。

その結果、硫黄島における陣地構築作業は着々と進行していった。

1 米軍進攻し決戦間近 top

|

米海兵隊は、慎重な態勢でグアム島の内陸部へ前進した

|

グアム島で玉砕突撃(バンザイ攻撃)した日本軍

|

|

水陸両用車を海岸に引き上げる米海軍のブルドーザー

|

しかし、中部太平洋方面の戦局は、刻一刻と悪化し、サイパン島が失われたあと、七月二十一日には米軍はグアム島に上陸を開始し、二十四日には並行してテニアン島にも上陸を敢行するという事態を迎えていた。

そのために、大本営はアメリカ軍の次期進攻について、パラオには八月、ハルマヘラおよび小笠原には八月から九月、琉球、フィリピンには十月というように判断して、七月二十四日に南方軍総司令官およびその他の関係軍司令官に、すみやかに決戦準備を整えるよう命じた。

こういった背景のもとで、栗林中将はサイパン島の悲惨な戦訓に照らして、硫黄島在住の民間人を全部内地に送還する方針を決め、七月三日から二十日頃までに住民の大部分を送り出し、八月末までには父島残留の数十名も船便で内地に送還した。

ただし、硫黄島住民のうち海軍第204設営隊に二〇○名と、陸軍に野菜栽培指導員約三〇名が軍属等で徴用されていた。

八月四日には、緊迫した太平洋方面の状況に鑑み、天皇陛下から次のようなお言葉を賜った。

おそらく硫黄島在住の将兵は、これが最後の訣別のお言葉として謹聴したのではないかと想像される。

「兵団長以下将兵一同力陸海緊密ナル協同ノ下幾多ノ艱難ヲ克服シテ小笠原群島要域及南鳥島ノ確保ニ任ジ一意敵侵攻撃摧ニ努メツツアルハ深ク満足ニ思フ

戦局ハ愈、苛烈深刻ニシテ兵団ノ責務誠ニ重シ 各自益々士気ヲ振昂シ堅忍不抜以テ其ノ重責ヲ全フスル様」 |

2 難航する作戦準備 top

ところで、硫黄島の作戦準備は、基本方針の決定と共に着々と進行し始めてはいたが、実際にはいろいろと不都合な状熊があったことが記録として残されている。

それは大本営海軍部長が、硫黄島の決戦準備の進捗状況を視察した際に、栗林中将が注文をつけたことをメモした日記の中に見られるものであり、八月初旬当時の硫黄島の実情を知るうえで貴重な参考となるものである。

① 戦闘機一〇機と中攻三機しか硫黄島になく、哨戒すらも出来ない。

(その後しばらくして、硫黄島には一機の飛行機もなくなってしまった)

② もし硫黄島の周辺に、わが機動艦隊が遊弋しているならば、硫黄島は不沈空母二ないし三隻の役割を果しうる。

現在のような状態では硫黄島の存在は無意味である。

(この指摘は重要な戦略的ポイントであり、大本営としては真剣に考慮すべき問題であったと思われるが、実際には時期すでに遅しということであったと考えられる)

③ (硫黄島守備隊員は、八月十日頃の実数で言うと、陸海軍合計して一万四七四三名となっているが)

この程度の兵力では飛行場に直接配備するだけの余裕はなく、飛行場は砲兵で敵を制圧するしかない。

(現実に敵が上陸した段階で、このことが実証されたが、砲兵の制圧も時間の問題であって、硫黄島北部での戦闘がまだ続いている間、第一飛行場はすでにアメリカ軍によって使用されていた)

④ 軽機関銃の絶対量が不足している。歩兵大隊の小隊で軽機は二挺ずつしかなかった。

⑤ 糧秣だけでも父島には完全に一年半に相当するものがあるのに、硫黄島にはわずか五〇日分しかない。

父島までは輸送があるが、父島から硫黄島への補給のための船舶としてSB艇三五隻が欲しい。

(SB艇というのは、八〇〇トンないし一〇〇〇トン程度の補給輸送または上陸用舟艇であり、速力は一六ノット。機関砲、機関銃、中迫撃砲を搭載しており、輸送能力は人員二〇〇名、戦車九両、軍需品若干が積める。陸軍ではSS艇と呼んでいた)

⑥ 老齢の大隊長は役に立たないが、若手の大隊長は大したものである。

⑦ 七月四日にやってきたような米機動部隊で、一個師団半分くらい兵員を上陸させれば、硫黄島の持久度はせいぜい一週間か一〇日くらいであろう。

⑧ 現在実施している工事は、三分間交替である。一メートル以上掘り下げると褌ひとつで汗だくだくとなり、九〇度~一二〇度(華氏)の暑さである。

(いかに地下掘さく工事が困難なものであるかがわかる。米軍は上陸に当たってブルドーザー戦車を使用したが、日本陸軍には当時使用出来るものはなかった。もしブルドーザーがあったならば、摺鉢山と元山地区との地下道路は完成していたであろうし、戦局は大きく変わっていたに違いない)

⑨ 陸軍部隊には六月初めから酒も甘味品もないが、海軍部隊には酒保(しゅほ=酒屋)や酒の増配があり、小さな島であまりにも差がひどすぎる(この状態は、上陸作戦が始まるまで改善されなかった)。

⑩ 第109師団の父島派遣参謀堀江芳孝少佐は、父島本位の報告をするであろうが、米軍は必ず硫黄島に先に来る。

聟(むこ)島は米軍の戦闘機の発着場が米軍の機械力ですぐに出来るから、父島以上に大変である。

(堀江参謀は、本人自身が書いたものから見て、栗林中将から最も信頼されていたかのような印象を受けるのだが、栗林中将は必ずしもそうではなかったことがわかる。もし最も信頼されていたのであれば、父島派遣参謀としてではなく、硫黄島の司令部に置いていたかもしれない) |

3 陸海軍の妥協成立 top

栗林中将からの説明や要望を聞いた真田穣一郎少将らは、築城資材類の急送を考慮したと伝えられている。

ただ、真田少将に随行した第3航空艦隊参謀浦部聖中佐は、水際陣地をどうするかという点で、第109師団参謀たちとの間で、特に後方・築城担当参謀の吉田紋三少佐との間でかなりの激論を戦わしたものと思われる。

第109師団側では、ようやく現地部隊間での意思の統一が出来、後退配備・複廓陣地の構築を積極的に進めることになっており、作業も現在進行中ということから、水際陣地には重点を置かないことを主張した。

これに対して浦部中佐は頑として水際陣地の必要性を強調して譲らなかった。

彼は敵上陸部隊のうち、戦車および重砲搭載舟艇を水際までに必ず撃滅する必要があり、これまでの戦訓からみて、絶対にこれらを水際までに撃滅することが、硫黄島防衛上最良の手段であるという確信を披瀝した。

このためには、水際にコンクリート製の特殊火点群と巨大支排点を構成して、二五ミリ機銃を基幹として陸軍二個大隊を配すべしというのが、浦部参謀の構想であった。

これらの論争は、結局、浦部第3航空艦隊参謀兼第109師団参謀の主張が通り、東西両面の上陸可能海岸水域付近に点々とトーチカ陣地を構築して、一部の陸軍部隊を配備することに、妥協が成立した。

そしてただちに、同参謀は、第3航空艦隊参謀長あてに兵器、資材の要請電報を打った。

その電文の中に、彼は次のように書いている。

「現地陸海軍は完全に意見の一致を見たるに付き、之が実現に必要なる下の兵器及資材の入手急送に関し中央各部の説得方予め手配を得度(えたく)」

海軍側から支給される兵器、資材類の内訳は次の通りであった。

① 兵器

イ 二五ミリ機銃七〇挺(一挺当り徹甲弾二〇〇〇発、普通弾五〇〇発)

ロ 二五〇キロ爆弾噴筒五〇

② 資材

セメント一万二〇〇〇トン、丸鋼三七五〇トン、鉄線二〇番一五トン、釘六〇トシ、練鉄板二〇〇枚、砕石機小型二〇台 この陸海軍の妥協は、海軍が資材を提供してくれるならば、一部の兵力を水際陣地に配備しても、栗林中将の後退配備思想にもとることはないという考えに基づくもののようであった。

しかし、本書第8章の中で指摘した、栗林中将の実質的に最後の報告電報にあるように、海軍との妥協については、あくまで不満であったことが理解される。

栗林中将が不満であった一つの理由は、浦部参謀の要請電報が打たれたにもかかわらず、実際に中央部から硫黄島に送られてきた兵器資材類は、セメント約三〇〇〇トン(約束の四分の一)と二五ミリ機銃七五挺が補給されただけだった。

その結果、水際のトーチカも、厚さ七〇~八〇センチのものが、計二六個構築されただけで、中途半端なものに終わったことにあったと思われる。

したがって、計画よりその規模も小さく、所定の効果を発揮出来なかった。

4 第一の狙いは戦力の保持 top

栗林中将としては、多少の妥協の産物を抱えながらも、その後退配備方式を強力に実現する日を送ってきたが、その間アメリカの爆撃は絶えることなく続けられ、八月十一日にはグアム島が玉砕し、アメリカ軍の小笠原侵攻の日は、必ずしも遠くないと考えざるをえない状況のもとにあった。

八月末から九月初旬にかけて米機動部隊の来襲は続き、十五日にはペリリューおよびモロタイヘの上陸を開始した。そして十七日にはアンガウルへの上陸を開始している。

これらの状況から、栗林兵団長け硫黄島の戦闘計画(軍事機密)をたてて隷下部隊に示達した。

それによると、小笠原兵団は当然徹底的に加えられるであろう敵の砲爆撃に対して、あらゆる方策を講じて、兵員、資材および施設を掩護して、出来る限り戦力を保持することをまず第一の狙いとしている。

出来るだけ長く硫黄島を日本側の手中に置くことで、敵の行動に制肘を加えようとする意図がそれであった。

このような目的のもとに、兵団としては、敵の上陸地点を西および南海岸と予測して、元山飛行場(第二飛行場)の南北の楾に主陣地を設けて、その内外に築城して、硫黄島全島を要塞化するという方針を固めた。

これは伊支隊が硫黄島の防衛計画をたてたときとは、かなり違っていた。

すなわち、孤島防衛での全方位戦略から一定の方向に正面をしぼったことに、その違いを見ることが出来る。

次に、硫黄島での戦闘は、日本軍の主陣地前において敵を撃滅するという大前提を持つことを、全守備隊員に明らかにしたが、これは、水際撃滅の思想から大きく変化を遂げたことを意味している。

ただ、この主陣地前での会敵と決戦とを実現するためには、

「特ニ有力ナル一部ヲ以テ摺鉢山附近ヲ確保シ主力ノ戦闘ニ緊密ニ協カシ其ノ戦闘ヲ有利ナラシム」ることが必要にして、かつ不可欠の条件となっていた。

実際の戦闘では、摺鉢山が三日間で殲滅されてしまったという事実――それには理由があった――によって、この小笠原兵団の戦闘計画は大きな挫折感を昧わわねばならなくなった。

しかし、一方において、硫黄島作戦がアメリカ側においても大きな蹉跌(さてつ=失敗)をきたした理由は、栗林中将が主陣地前方での決戦という思想を持ち、その凖備に時間をかけてきたという事実を知らなかったということにあったといってよい。

5 綿密な戦闘計画 top

この硫黄島戦闘計画は、精密をきわめたもので、その項目のみを参考までに列挙しておこう。

第一 方針

第二 陣地編成

第三 戦闘指導の要領

第四 軍隊区分

第五 各部隊の任務

この中で、たとえば砲兵の使用について、次のような個所がある。

これはすでに指摘した小笠原兵団の戦闘計画が大きな挫折感を味わわねばならなくなった理由が、この砲兵の使用についての規定の運用を誤ったところにある点を指摘するために引用しておきたい。(太線筆者)

「第三 戦闘指導ノ要領

九、砲兵主カハ之ヲ統一使用シ其ノ主火カヲ水際、主陣地及陣内二準備シ歩兵及戦車卜密ニ協カシテ敵ヲ撃滅ス 射撃開始ハ敵舟艇ノ水際達着時トシ海上目標ヲ射撃スルハ特ニ命ゼラレタル部隊ノミトス」 |

この戦闘計画の中に「陣地編成」について、主陣地、水際陣地、東・北正面陣地、複廓陣地などについてその地点が簡単にふれられているが、最後に次のように述べられている点け、とくに注目しなければならない。

「五、時日ノ余裕ヲ得ルニ従ヒ全島各要地ニ拠点式陣地ヲ設ケ且随次之ヲ増強連綴(れんてつ)シ以テ遂ニ全島ヲ要塞化スルニ至ラシム」

ここで言う「増強連綴(れんてつ=つなぐ)」と「全島要塞化」は、硫黄島作戦での重要な課題であり、洞窟式交通路こそは、アメリカの上陸作戦が大きな蹉跌(さてつ=失敗)をきたした一つの原因となったものであり、特にその内容について説明しておかねばならない。

硫黄島では、敵の砲爆撃に耐えて生き残り、反撃に出なければならないという至上命令を遂行するためには、築城が絶対的な条件であった。

しかし、船舶の不足と資材の調達の困難性とがら、補給輸送が不充分で、硫黄島で必要とする主要資材が不足がちであったことは、すでに指摘した通りである。

たとえば、セメントの所要量は約五〇〇〇トンと見積られたが、当時の補給量はその約半分しかなかったし、鉄筋、鉄線および木材等も需要を満たすだけのものは与えられなかった。

したがって、築城のための資材は、その緩急順序を決められていたが、たとえばセメントが非常に不足していたために、水際陣地についても「当分の間はセメントの配当見込みなし」といった状況であった。

海軍が主張して、水際陣地を絶対に必要とするという点で妥協が成立し、そのための資材を急送するということになったが、実際には予定の四分の一しか入手出来なかったことについてはすでに述べた通りであり、その「しっぺ返し」が、このような形となって現われてきたと見るべきかもしれない。

6 地下壕と洞窟式交通路 top

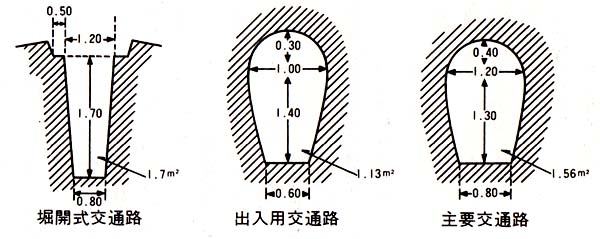

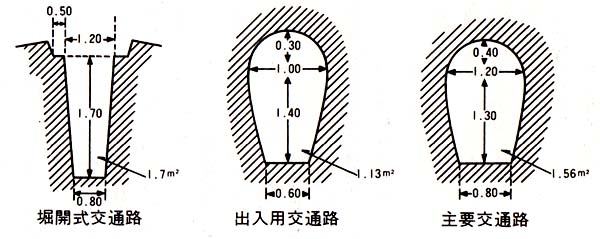

交通路の断面図(単位メートル)、戦史叢書「中部太平洋陸軍作戦」より |

硫黄島では、昭和十九年暮から本格的に洞窟式交通路の構築作業を開始し、兵員の約二五パーセント以上を動員して、主として夜間作業によって完成を急いだ。

洞窟式交通路というのは、各部隊宿営地の地下約一〇メートル付近を貫通するもので、敵の砲爆撃下でも地表に身体をさらすことなく、陣内の移動や指揮連絡が充分に出来るようにするためのものである。

その仕様を簡単に述べると、主要交通路は高さ一メートル七〇センチ、最大幅員一メートル二○センチ、道路となる部分は幅八〇センチと定められていた。ただし出入口はさらに諸元が小さくなって、隠蔽(いんぺい)の目的を容易にするようになっていた。

出入用の交通路は、約三〇メートルごとに設置されており、被爆防止のために、三〇メートル以上の直線交通路となることは避けるように設計施工されていた。

作業開始は十二月二十三日から約三か月で完成することになっていたが、途中から上陸軍が侵攻してきたために、所期の計画は達成出来なかった。

とくに摺鉢山と元山とを結ぶ地下洞窟式交通路が未完のままに終わったことは、致命的であった。

もしこの部分が完成していたならば、通信網が杜絶したあとも、地下道を使っての伝令の使用も可能であり、かなり違った結果を生んでいたに違いない。

とくに第七章で述べるように、生き残った三〇〇以上の将兵が、地表での斬り込み突撃を繰り返しながら、本部と合流を計るために払った犠牲の大きさを思うとき、この地下洞窟式交通路の未完成は手痛い打撃と言わねばならない。

アメリカ側の立場から言えば、硫黄島上陸がさらに三週間も遅れていたならば、アメリカ側の犠牲はより大きなものであったろうと思われる。

一月末までに洞窟式交通路は、三・二キロ、棲息用一二・九キロ、陣地一キロ、貯蔵庫一キロ、総延長約一八キロが完成し、三月上旬までに洞窟式交通路は、所期の計画の五分の二を完成したにとどまった。

摺鉢山地区は、延べ約六キロのトンネルが蜂の巣のように構築されていた。

|

栗林中将が起居していた洞窟の入口

|

兵団司令部壕跡

|

現在でも、硫黄島を訪ねる人には、この地下壕の状態を一部ではあるが見ることが出来る。

栗林中将が起居していた洞窟は島の北部落にあって、その居室は入口からすぐ近くにあるが、爆風を避けるために、通路の途中で直角に左に折れてつくられている。

兵団長の部屋は六畳敷きくらいで、副官室の奥にある。

兵団戦闘司令部は、地下約二〇メートルのところにある。主通信所は幅一五メートル、深さ四五メートルのところにつくられ、二〇台の無線機を使い、最後まで父島や本土との連絡をとっていた。

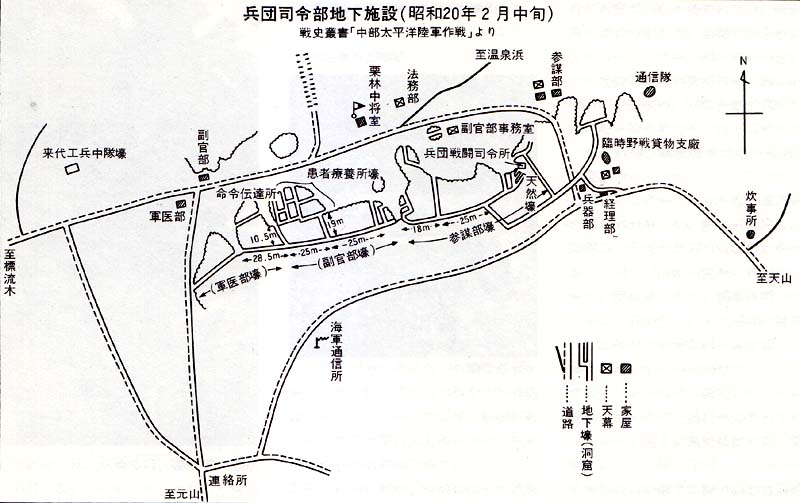

兵団司令部の地下施設は、下図の通りである。

|

陸攻の機体の上に石を積み重ねて作ったトーチカ陣地

|

いまも残る洞窟の入口

|

7 将兵達の労苦限りなく top

水際陣地は、水際からだいたい一〇〇メートルないしは一五〇メートルの線に、一〇〇メートル間隔でつくられ、全部で一三五個計画されたが、敵上陸までに完成したのは二五個、残りは未完成のままで敵を迎えねばならなかった。

セメントで固めたトーチカ陣地であるが、硫黄島で使用されたセメントの約半分、一三〇〇トンがこれに使われた。

水際ではないが、現在でも残っているものの中には、陸攻の機体を利用して、その上に石を積み重ねたものもある。

今では青々と灌木でおおわれている。

一般の野戦陣地は、掩蓋(注)だけ鉄筋コンクリートまたは上丹岩を使用し、厚さは天井約七〇センチから一メートル五〇センチ程度、壁は一メートルくらいのものが普通である。(注=えんがい、敵弾を防ぐ上部の覆い)

軽機関銃は軽掩蓋、小銃手は立射散兵壕、対戦車肉攻の拠点として、各所に「たこつぼ」が構築されていた。

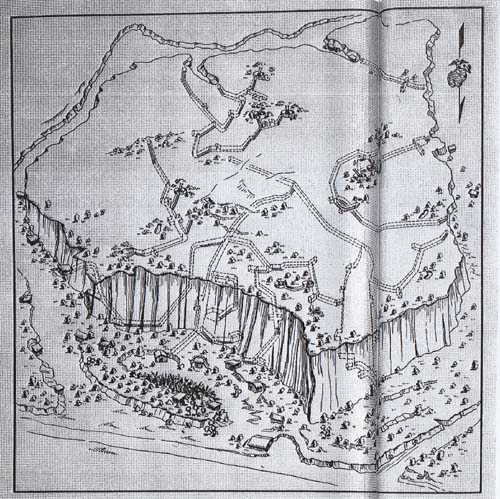

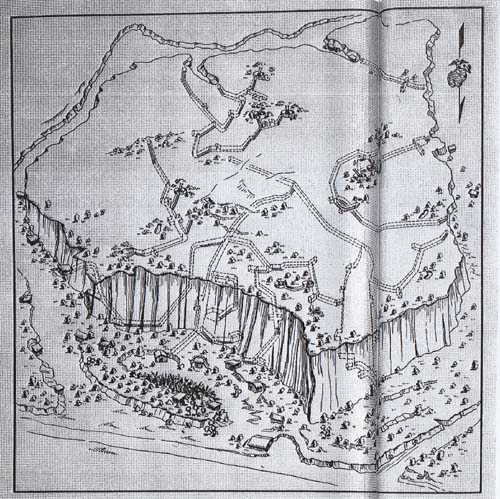

大阪山陣地(注)のスケッチが、米第31海軍建設大隊員の手で描かれているが、硫黄島の一般野戦陣地の状況を知るうえで、最もわかりやすい。地表にある火砲陣地がすべて破壊された後でも、なぜ地下にもぐった日本兵が、突然アメリカ軍の前や後ろに現われて、白兵戦を演じることが出来たかが、理解出来ると思う。

(注=アメリカ軍は三六二A高地と呼んでいた)

しかし、これだけの地下陣地をつくるうえで、硫黄島守備隊員が、どれほどの苦痛をなめたかは、容易に想像出来る。

当時の作業量の算定基準は、一人一時間〇・一立方メートルということになっているが、ほとんどの場合、一人の作業時間は三分くらいが限度であり、兵隊が使用していたシャベルも、最後の頃には鉄の部分が摩滅してなくなってしまったと言われるほどである。

戦闘場面の苦痛とは全く違った肉体的苦痛が、戦闘開始前に硫黄島将兵たちに連続的に襲っていたことは、忘れようとしても忘れられぬことであったろう。

このような体験を積み重ねて、戦場で戦死した将兵に対しても、そしてまた負傷してついに不本意ながら敵に捕えられた将兵に対しても、われわれは全く同じ敬意の気持ちを持たねばならない。 なぜならば、戦闘が始まる前に、すでに硫黄島の将兵たちは、彼らの任務以上のものを、人間の肉体的限界を超えて、果たしてきた人たちであるからである。

それほどの苛酷な作業が、彼らには課せられていたのである。日本内地への敵の来襲を、一刻でも遅らせるために。 |

米第31海軍建設大隊の兵士が描いた大阪山陣地(362A高地)のスケッチ。

点線は地下施設を示している

|

8 上陸作戦開始 top

|

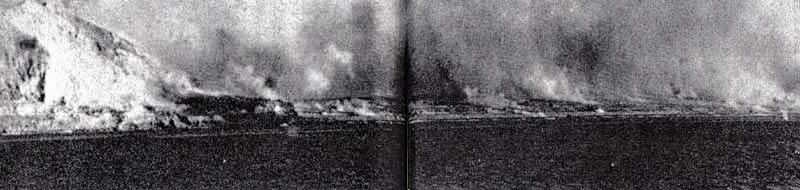

米軍の上陸前に艦砲射撃を受ける硫黄島

|

海軍は、一二センチ平射砲台を隨黄島に築いていたが、南地区の南海岸南揚陸場北西三〇〇メートルの地点の高さ約二五メートルの崖の上に据えられた四門の要塞砲は、例として挙げると、コンクリートの掩蓋厚さ一メートル、半分以上を地中に埋めるようにしてつくられ、その地下に弾薬庫がつくられていた。

別に地下壕が掘られており、近くには地下戦車朦があり、それは三~四〇〇名の将兵が待機出来るくらいの広さであった。

これらの地下壕や洞窟式交通路は、敵軍の上陸が開始されるまでにも、連続砲爆撃が硫黄島に加えられていたので、日常頻繁に使われていたが、砲爆撃の合い間をぬって、将兵は地表での生活を営んでいたこともまた事実であった。

昭和二十年一月三十一日の日記に、独立混成第17連隊第3大隊第8中隊長杉原千歳中尉は次のように書いている。

「とても暑かったので、風呂にはいることにした。

午後二時、一一機のB29爆撃機が頭上にいた。

一〇発の爆弾が 一〇メートルばかり先にバラバラと落ちてきた。風呂桶の中におちこんで、逃げるに逃げられず観念した。だが幸いにかすり傷一つ負わなかった。

風呂桶から頭を出してみて驚いたことに、あたりは一面に火の海となっていた。焼夷弾を使ったのだ。

事態も落ち着いたので、風呂にまたはいり直したが、第二回日の爆撃がやってきた。

素っ裸で海岸の自然壕の中に飛び込んだ。四、五発の爆弾が風呂桶の近くに落ちた。

あとでわかったのだが、野戦病院にも落ちて、衛生兵二名焼死。大型のドラム缶に重油をつめて木製の翼をつけた焼夷弾であった。

もしこんなやつが内地の都会に落されたら、どえらいことになるに違いない……」 |

B29はアメリカ軍の上陸作戦を支援するため、

日本軍が占領している太平洋の島々を爆撃した

|

|

いずれにしても、敵軍の爆撃や砲撃を地下壕で避けて、上陸作戦が開始された段階で、小笠原兵団の総兵力は、第109師団司令部以下歩兵九個大隊、戦闘一個連隊(戦車二三両)ノ野砲二個大隊(約四〇門)、速射砲五個大隊(砲七〇門)、中迫撃砲、臼砲三個大隊(約一一〇門)、基幹の陸軍約一万三九〇〇および海軍約六〇〇〇(平射砲二○門、高角砲、高射機関砲約一七〇門)、総計約二万名であった。

糧秣は合計四か月分、水の使用量は兵団長以下一人一日三リットル、飲料水は一人一日水筒一本と限定されていた。

ただし、清水と生野菜不足のために、栄養失調、パラチフス患者が発生し、総員の約二〇パーセントが病人であった。

top

**************************************** |