|

****************************************

Index 1 2

3 4

5 6

7 8 9

7 摺鉢山の死闘

アメリカ軍が上陸を開始した日は、好天に恵まれていたのだが、上陸二日目の二月二十日は、小雨が降り続き、それに北風が吹き荒れ、波が上陸海岸を白く洗っていた。

その白波に包まれた硫黄島の沖合には、依然として戦艦四隻、巡洋艦三隻の他に歩兵部隊専用の上陸用舟艇群が待機していた。

1 要塞化した摺鉢山山頂 top

|

上陸前の空爆と艦砲射撃により摺鉢山の登山道は

あとかたもなく消えてしまった

|

米海軍の艦砲射撃を受けて崖が崩れ、

日本軍の洞窟は入口をふさがれてしまった

|

Dデイ・プラス・ワン(上陸後二日目)のおもな目標は、硫黄島の最狭部を渡った第5師団第28連隊が、要塞化しているハットロックス(注)を奪取することにあった。

(注=摺鉢山の頂上を海兵隊はこう名付けていた。 しかし一般的には摺鉢山全体を言うときにも、彼らはハットロックスと呼んでいた)

そして、他の目標は、第5師団の一部が北上作戦を引き続き展開することにあった。Dデイに無理して揚陸した戦車の中で、攻撃に使えるものは限られていたし、戦車に対する補給や整備のための後方兵站機能がまだ確立していなかったので、二日目の攻撃の初期の段階では、欲しくても戦車は使えなかった。しかも、戦車に対する日本側の攻撃は、朝が来るとともに、いっそう激しくなり、その攻撃から身を守ることで精一杯であった。

上陸した日、最先陣をきっていた第28連隊の第1大隊は、その主力を日本軍にたおされたために後方に下がり、二日目の攻撃部隊はリバセージ大佐の率いる第28連隊の予備隊であった。 |

上陸後、摺鉢山に向けて進撃する米海兵隊

|

R・F・グッド大佐が艦長として指揮をとる戦艦「ワシントン」の一六インチ砲の斉射に始まり、駆逐艦「マンナート・L・エーベル」と軽機雷敷設艦「トーマス・E・フレーザー」が、それぞれ摺鉢山の東西から山腹目がけて艦砲射撃を開始した。

記録によれば、戦艦「ワシントン」は、二月二十日だけで、一〇時間二〇分の連続艦砲射撃を敢行しなければならなかった。

この艦砲射撃は、上陸前のものとは違って、観測員が軽飛行機に搭乗して日本軍の上空をゆっくりと旋回しながら直接艦との連絡をとりつつ弾着の修正を行っていたために、日本側のたてこもる陣地に対して、より精確に弾丸をぶち込むことが出来た。

その意味では、日本側の受ける被害は目立って大きくなった。

この点について、第53任務部隊指揮官H・W・ヒル少将の幕僚として、旗艦「オーバーン」に乗り組んでいたジョン・マックレーン少佐は次のように回想している。

「この作戦でとくに興味のある点は、航空支援が緊密に出来たことであった。地対空連絡士官が健在である限り、指揮艦の管制室とは直接連絡がつき、トーチカ、砲の所在地、あるいは日本軍の抵抗の激しい個所に対する攻撃を、直接要請してくる。

指揮艦上では、偵察員の艦を呼ぶ声が聞ける。

したがって、艦砲を発射すると、数分後には弾着が見えるし、どこをねらえといっているのかが、艦上にいてよく見えるのだ」

当日の摺鉢山地帯の布陣は、最前線が硫黄島の最狭部に設けられた日本軍の対戦車壕からなる第二線陣地であり、松下久彦少佐が指揮していた。

その背後に、縦深配備をとっていた第3中隊(長、梶原九八中尉)と第1中隊(長、福永亨中尉)とを、それぞれ右第一線、左第一線とに分けて、アメリカ軍の来攻を待ち受けていた。

2 戦車の登場 top

|

続々と陸揚げされる米軍の補給物資

|

二月二十日午前八時半、海兵隊は攻撃を開始してきた。

日本軍守備隊はトーチカ内から熾烈な反撃を加え、海兵隊にかなりの被害を与えた。

海兵隊員は一〇五ミリ砲の支援のもとに、強烈な戦意をみなぎらして前進するのだが、十一時頃までに、わずか七五メートルくらいしか進めなかった。

このとき、上陸軍にとって初めてのことだったが、日本軍の戦死者の遺体を七三体発見した。

前夜中に摺鉢山地区隊は戦友の死体を後方に運んだ後だったが、照明弾に妨げられて、その後やむなく放置されていたものであった。

海兵隊員にとって、前面にそびえるようなハットロックスは不気味さを漂わしていた。

自分たちの行動を、何百という目がじっと見つめているとしか思えなかった。

海兵隊員たちにとって、摺鉢山はその山にたてこもる敵としての日本人よりも、山自体がいっそう薄気味の悪い悪魔のようにすら思えるのであった。

その山に向かって少しずつしか進攻出来ない海兵隊員たちの闘争意欲が限界に来た時、ようやく戦車が第一線に現われた。

戦争の様相はここで一変することになる。

艦砲や爆撃から無傷で生き残って残存の四七ミリ速射砲、歩兵砲、野砲等が一斉に戦車に向かって直撃弾を浴びせるかたわら、決死的な肉薄攻撃をも敢行したが、戦車に随伴した火炎放射用戦車の反撃によって、その目的を達することは出来なかった。

守備部隊の第一線陣地は完全に蹂躙(じゅうりん)された。

トーチカの銃眼の一つ一つに火炎放射器のホースのような火の矢玉が注ぎ込まれてゆく。

守備隊は徐々に圧迫されて、地下壕内に後退していった。

このあと、日本側公刊戦史によれば、摺鉢山地区の戦闘指導のために米軍の上陸前夜に派遣された厚地兼彦大佐は地下壕入口付近で二月二十日の昼間、戦車砲の直撃弾を受けて壮烈な戦死を遂げたことになっている。 |

摺鉢山山麓で火炎放射攻撃をする米海兵隊

|

ところが、その他の多くの資料では二月二十日火曜日の朝に同大佐は栗林兵団長に対して

「敵の海空からくる砲撃と爆弾による攻撃は、極めて激しく、わが方に死傷が続出したばかりでなく、空海地三方からの攻撃猛烈を極め、敵は火炎放射をするに到った。このままでは自滅のほかなく、むしろ出撃して万歳をとなえん」

という報告を送っており、兵団長からは返答がなく、さらに同二十日夜、

「厚地大佐は山を救うために北から砲撃するよう要請した。しかし、栗林中将にもできることはそうたくさんなかった」となっている。

と同時に、彼は二十一日の午後重傷を負い臨終が迫ったとき伝令を出して栗林中将に報告せよと命じたということになっている。

そしてまた、堀江芳孝著『闘魂・硫黄島』に収載されている、混成第2旅団工兵隊長武蔵野菊蔵の手記によれば、

「二月二十三日正午、厚地大佐の摺鉢山部隊は、敵主力の攻撃を受け、全員天皇陛下万歳を三唱して敵軍のまっただ中に消えていった」となっている。

さらにまた、堀江芳孝自身は、さきの厚地大佐から兵団長あての電報報告は、三月二十二日となっており、これに対して兵団長は、

「第一飛行場が敵の手に渡るのは覚悟の上であったが、摺鉢山がわずか三日で陥落するとは何事ぞや」という辛辣な電報も出した、と書いている。

公刊戦史には、さきに引用した万歳突撃敢行を許可して欲しいという連絡があったということも触れていないし、いわんや兵団長からの辛辣な電報なども記載されていない。

したがって双方どちらが正しいのかは、断定出来ない。

3 戦史に残る謎 top

ただ疑問として残る点を次に掲げておこう。

第一に、厚地大佐から兵団長あてに出された万歳突撃の許可要請の電報が、二十日の朝に出されている点である。

この点について言えることは、すくなくとも二十日の朝の時点で、万歳突撃を敢行しなければならないほどの損耗を日本側はまだ受けていないはずである。

日本側の守備隊が大きな被害を受け、後退を余儀なくされたのは、十一時過ぎに到って戦車が前線に進出して、積極的な攻撃を試みたにもかかわらず、火炎攻撃に妨げられてその目的が達成出来なかったことと大いに関係がある。

したがって、もし万歳突撃の決意をするようになるのは、昼過ぎ頃でなければならないはずである。

そうでなければ、あまりにも早く将来を見越して決断を下したことになる。

厚地大佐は、すでに述べたように、兵団長からの命令で、アメリカ軍の上陸直前の十八日夜に「戦闘指導」のため摺鉢山地区に派遣されたのであって、わずか一日――二四時間――の戦闘で同地区を放棄する決定を下すというのは、あまりも早すぎる。

すくなくとも、栗林兵団長から摺鉢山地区に派遣されるに当たっては、兵団長の強い決意を充分承知してのことであって、そのための戦闘指導であったはずである。

すなわち、出来るだけ米軍を殺傷するために、時間をかけて防衛戦を完遂することを主眼としたはずであった。

このことを厚地大佐はとくに知っていたと考えていい。

その意味では、二十日朝の発信というのは、大いに疑問が生じてくる。

ただ厚地大佐は、栗林中将と違って、伊支隊長として硫黄島警備の責任を負っている間、従来の水際作戦を率先して実行しようとした人物であったことが、いかにもこの二十日朝の電報と結びつきやすい印象を与えることは否定しえない。

それと同時に、公刊戦史としては、厚地大佐の戦死が、二十日の昼間とされているが、これについての素材となる資料が全く示されていないために、果たしてこの二十日の昼間という決定がなにによってそう断定されたのかが説明されていない点に疑問が残る。

公刊資料の日時と場所とが、数多い異説の存在のために、無条件に採用出来ない理由はそこにある。

兵団司令部との電話連絡線はアメリカ軍によって切断されていることは事実であり、それを前提にして「伝令」を使ったという指摘が別の資料ではなされているが、これまた原資料がないため、にわかに信頼を置くことも出来ない。

米公刊戦史は、日本側の資料――堀江芳孝の資料――に基づいて、厚地大佐がいかにも指揮官として不適格であったかのような日本側の表現を使うことによって、厚地大佐が栗林中将から疎んじられていたという印象を与えている。

もし、そうだとするならば、なぜ極めて重大な摺鉢山上の砲台群の指揮官に彼をわざわざ、二月十八日夜に派遣したのかがわからなくなる。

米公刊史がわざわざ厚地大佐のことを書き、日本側の公刊史が、意識的にそれを書こうとしなかったかが、別の意味で一つの疑問とさえなってくる。

いずれにしても、厚地大佐をなぜDディ前夜に急きょ派遣したのか、そして彼の戦死の日時と、それにまつわる様々な問題点は、硫黄島戦史の中での一つの疑問点として残ることだけは事実である。

4 日本軍苦闘 top

|

進撃する米海兵隊、日本軍は斜面を利用して防御陣地を張り、

尾根には迫撃砲を配備して防いだ

|

米軍はキャタピラ付車両を使って海岸から内陸に物資を移動した

|

二月二十日の戦闘も、前日の戦闘と変わらず極めて熾烈なものであったことは言うまでもないが、米軍は一日でやっと二〇〇メートルしか進出出来なかったし、その犠牲も一六〇名を超えている。

他方、日本側も、この地区では米軍が上陸してきた十九日現在で、陸軍兵力約一〇六〇名、海軍約六四〇名、計約一七〇〇名程度であったのが、二十日の夕方には総兵力約八〇〇名に減ってしまうという状態であった。

いかに激戦であったか理解出来る。

そして、夕方五時までに、守備隊が起居し、退避して使っていた洞窟四〇個所がそれぞれ撃破、封鎖されてしまった。

このような激戦が展開されているにもかかわらず、千鳥飛行場(第一飛行場)の南端、すなわち硫黄島の最狭部には、早くも第5海兵師団の郵便局が 開設されていた。

レスリー・バビン大尉が郵便局長で、Dデイには海浜指揮班の命令を無視して、局開設用の道具を陸揚げし、六人の水兵に担架を持たせて、それに乗せて現場に到着、ひとりでシャベルをふるって郵便局用の塹壕を掘ったのである。

翌二十一日(上陸三日目)は、天候がいっそう悪化し、北東風が一九ノットで吹き、海岸には二メートルの波が打ち寄せていた。

そのために沖合からの補給は大型揚陸艇以外の使用は禁止されたほどであった。

小型のものでは、上陸地点で転覆する恐れがあったからである。

八時二十五分、艦載機四〇機が摺鉢山に対する爆撃を開始した。

攻撃目標は海兵隊員が伏せている地点の一〇〇メートル前である。

これ以上近いと味方を攻撃する危険があるというギリギリの線である。

第1大隊は摺鉢山山麓西側の方に進み始めた。

残存していたトーチカから攻撃をかけたが、劣勢となった日本側の攻撃の効果は現われなかった。

第1大隊は、三七ミリ砲と半トン積みのトラックにのせた七五ミリ砲に守られて、正午までに摺鉢山の西側陣地を確保した。

この陣地に対して挺身斬り込み隊が夜間攻撃を敢行したが、不成功に終わったばかりでなく、日本軍は約八〇名の戦死者を出すに到った。 |

第28連隊の摺鉢山攻撃を支援する37ミリ砲

|

中央部を進撃中の海兵第3大隊は、二十日に破壊したはずのトーチカから激しい反撃を受けたにもかかわらず、摺鉢山山麓についに到達した。午後二時であった。

東海岸に出た第2大隊は、最初あまり抵抗もなく進んでいったが、途中猛烈な榴弾砲の攻撃に前進をはばまれ、若干の犠牲者を出したが、夕方までに約六〇〇メートル前進した。

第1大隊は約一〇〇〇メートル、第3大隊は五〇〇メートル前進して、摺鉢山山麓をだいたい半周するような状態で、Dデイ二日目の戦闘は終わった。

三四名の戦死者と一五三名の負傷者を出した米第28連隊は、二十一日の夕方までに、その戦闘力の七五パーセントを失っていた。

戦車七両のうち三両は擱坐、一両は地雷で吹っ飛んだ。一両は対戦車砲でやられてしまった。

5 御楯(みたて)特別攻撃隊 top

アメリカ軍が硫黄島に上陸した日、二月十九日、第3航空艦隊司令長官寺岡謹平海軍中将は、第601海軍航空隊司令杉山利一大佐に対して、第2御楯特別攻撃隊(長、村岡弘大尉)の編成を命じ、同航空隊は、硫黄島周辺米艦船に対する攻撃を準備中であった。

この攻撃は、アメリカ軍が硫黄島攻撃を実施するに違いないと判断され始めた二月上旬頃から計画されていた。

もともと第1航空戦隊の解隊によって第3航空艦隊に編入されていた第601航空隊は、呉鎮長官の指揮下にあったが、二月十四日になって、「機宜第601航空隊ヲ関東方面基地ニ配備スペシ」という命令を連合艦隊司令長官から受けていたものであった。

寺岡3航艦(第3航空艦隊)長官は、601空を香取に配備させ、米軍が硫黄島攻略の挙に出た場合には、特攻作戦を実施させようと考えていた。

そのために、3航艦所属の他の航空隊から601空に、「彗星(すいせい)」および「零戦」の搭乗員と飛行機が配属替えとなった。

しかし、601空の増強のもとに、硫黄島周辺海域の米艦船に対する特攻作戦も、硫黄島攻撃と並行して行われた米機動艦隊の本土空襲によって、せっかく集められた特攻用の飛行機がかなりの被害を受けてしまったために、思うようにはかどらなかった。

たとえば二月十六日に米機動部隊は、第一波約九〇機をもって、房総、京浜地区に侵入してきたが、引き続いて第四波までがそれぞれ一〇〇機前後で襲いかかってきた。

館山、香取、茂原、神ノ池、木更津の各海軍航空隊基地は、いずれも低空からの銃撃を受け、地上で炎上したもの「彗星」七機、「銀河」二「天山」四、零式輸送機一、艦爆二陸攻一八、「零戦」一二、小型機六に及んだ。

そしてさらに翌十七日には、関東一帯および静岡県下が艦載機に襲われ、3航艦関係基地では、藤枝基地で「彗星」七、「零戦」一、艦爆一、中練一、神ノ池基地では中攻一機がそれぞれ地上で炎上するという被害を受けた。

6 特攻計画敢行 top

当初の特攻計画は、かなり大がかりなものを考えていたようであったが、実際にそれを実行する段階では、使用する航空機の絶対量が少ないために、小規模なもので敢行しなければならなくなった。

しかも使用する航空機の数が少ないということは、自ら直掩(ちょくえん)戦闘機(上空で味方を掩護する機)も少ないことを意味しており、特攻攻撃の成果にも直接影響することになる。

すなわち米艦隊上空の制空権なしに特攻機を突入させるという、全くの自殺行動を敢えてすることになるのは避けられなかった。

そのうえ、片道飛行とは言え、関東地区の基地から硫黄島までの洋上飛行を考えると、この特攻攻撃は決して生やさしいことではなかった。

しかし、硫黄島周辺に米海軍が蟠踞(ばんきょ)している事実を前にしては、特攻攻撃もまたやむなしという決断に至らざるをえなかったに違いない。

601空の香取基地から硫黄島までは直距離で約六五〇カイリであり、いったん八丈島飛行場で燃料補給を行い、そのあとは硫黄島に直行することになる。

ただし、この時点で601空では米艦艇が硫黄島の西側海域にあるものと推定して、硫黄島の東側から侵入する計画であった。

昭和二十年二月二十日朝、勇躍して香取基地を離陸した攻撃隊は、村岡弘大尉が率いる「神風特別攻撃隊第2御楯隊」で、予定通り八丈島に機首を向けたが、天候は刻一刻と悪化し、三宅島を過ぎる頃には密雲が低くたれこめ、雲量が増すばかりであった。

到底目標地点に到達出来そうにないと判断した特攻隊は、当日の作戦を断念して、一部は八丈島に到着したが、残りは香取に帰投せざるをえなかった。

翌二月二十一日朝、第2御楯隊は基地を発進し、午前八時四士五分から、午後一時までに八丈島に着陸した。

「零戦」九、「彗星(すいせい)」一一、「天山」八機の合計二八機であった。

正午から逐次、第一次から第五次攻撃隊が硫黄島に向かって発進していった。

第一次攻撃隊は、「彗星」四機に直掩の「零戦」四機、第二次は「彗星」三、「零戦」五。第三次は「彗星」四、「零戦」二機。第四次は「天山」(爆装)三機。最後に第五次攻撃隊は「天山」(雷装)三機が午後一時四十五分に発進した。

7 神風特攻隊の攻撃 top

|

米軍の対空砲火を受けて火を噴く艦上爆撃機「彗星(すいせい)」

空母「サラトガ」が、二十一日午後四時二十八分、硫黄島の北西五六キロの作戦水域に到達したとき、艦載機は大部分が発艦デッキに翼を休めていた。

北北東一二〇キロに数個の機影をレーダーが捉えた。対空班からは友軍機らしいとの報告が艦長の手元に届けられていたが、艦長は念のために、六機の戦闘機を発進させて、様子を見ることにした。

同四時五十分、「サラトガ」のパイロットの報告が直接艦橋に響き渡った。

「敵機発見……艦爆二機撃墜」

緊張が艦橋にみなぎった。一〇〇〇メートルにまで、雲がたれこめてきていた。 |

|

生きて帰れぬ体当たり攻撃に出発する特攻隊員

米空母「サラトガ」の甲板上に特攻機が命中!

|

視界がききにくいので空母にとっては攻撃を受けやすい気象条件と言わねばならない。

空母のデッキにいた夜間戦闘機一五機を大急ぎで発進させるや、対空砲火が一斉に火を噴き始めた。

四時五十九分、雲間から突如六機の日本機が襲いかかった。「KAMIKAZE(カミカゼ)!」であった。

その瞬間先頭の二機は火を噴きながら機首を真っすぐに「サラトガ」の艦橋に向けて突込んできた。

だが、右舷吃水線スレスレのところに機体は激突して、搭載していた爆弾が艦内で爆発した。

三番機と五番機がそれぞれ発艦デッキとカタパルトに激突して爆発した。

六番機はすでに火を噴いていたが、右舷のクレーンにぶち当たった。わずかに三分間の出来事であった。

「サラトガ」の機関には何ら故障はなかったので、速力を二五ノットにあげ、消火に努めた。

幸いにして午後六時三十分ハンガー・デッキの火災は消えた。

駆逐艦「マックゴワン」が、味方機の管制に当たって、硫黄島の近くにいる護衛空母に飛行機を着艦させるようにした。

しかし、同六時四十六分、さらに五機の「カミカゼ」がレーダーに捕捉され、四機は撃墜されたが、一機が確認出来ないうちに爆弾を飛行甲板に投下した。

その瞬間、甲板に七・五メートルの大穴をあけた。

航海に差しつかえなかったが、搭載機三六饑が焼け、三機は空母に着艦出来ないため海中に不時着を余儀なくされ、死者、行方不明を合計すると一二三名、そして負傷した者一九二名という被害を受けた。

戦場からようやく離脱した「サラトガ」はエニウェトクに向かった。

同じ頃、六時四十五分、護衛空母「ビスマルク・シー」も硫黄島の東三〇キロのあたりで、神風特攻隊の餌食となった。

搭載機のガソリンに引火して、さらにそれが弾薬を誘爆させた。

ちょうどそのとき二二ノットの風が吹いており、「ビスマルク・シー」は火炎に包まれ、次々と爆発をおこし、艦長J・L・ブラット大佐は総員退艦を命じねばならなかった。

この空母は三時間延々と燃え続け、ついに沈没した。乗員九四三名のうち二一八名が戦死した。

他は僚艦に救い上げられた。

その他の艦艇で、神風特攻機の攻撃を受けたものは、護衛空母「ルンガーポイント」(四機の魚雷搭載機による)、防潜網敷設船「ケオカック」および第3師団の野砲を運般中の上陸用舟艇四七七号などであった。

「ルンガーポイント」には被害なく、「ケオカック」は火災が発生し、戦死一七名、負傷者四四名を出したが、四七七号上陸用舟艇にはほとんど被害はなかった。 |

特攻攻撃を受けて爆発炎上した護衛空母「ビスマルク・シー」

|

8 玉砕という名の特攻隊員 top

以上はアメリカ公刊戦史に基づいて、御楯隊の攻撃について書いたが、601空は次のように総合評価を下している。

第一次攻撃隊(「彗星」四機、「零戦」四機)

午後四時十五分、硫黄島東三〇カイリ付近で護衛空母「ビスマルク・シー」に突入

第二次攻撃隊(「彗星」四機、「零戦」四機)

四時二十五分ごろ硫黄島近海の輸送船に突入、うち一機は故障のため出発が遅れたが硫黄島付近に進出、F6Fと交戦。

第三次攻撃隊(「彗星」四機、「零戦」三機)

進撃中父島北方でF6F一〇機に迎撃され、二機が故障不時着、残る二機は硫黄島に向かった。

第四次攻撃隊(「天山」四機、各機八〇〇キロ爆弾携行)

途中一機が故障し不時着大破し、三機が午後五時五十分ごろ突入、目標は輸送船と思われる。

第五次攻撃隊(「天山」三機、各機航空魚雷携行)

八丈島に着陸時一機が故障したため三機で出発、午後六時ごろ硫黄島東方四〇カイリ付近で空母「サラトガ」に突入。

直掩機としての「零戦」隊は、戦果の確認とその報告の任務が課せられていたが、任務終了後も父島にとどまって、硫黄島の米上陸軍に対する攻撃を繰り返し、後に全滅するに至った。

第2御楯特別攻撃隊の出撃に呼応して、攻704の陸攻六機は、同日午後一時二十四分以後、木更津基地を出発し、うち五機は硫黄島に到達して、米陣地または艦船を爆撃している。

また攻撃隊の接敵攻撃時間に米戦闘機の注意を引きつける目的で、攻704の陸攻四機が同日午前十一時四十五分から午後一時十五分の間に木更津を発進して、うち二機が小笠原諸島付近で電探(レーダー)欺瞞(ぎまん)紙の散布を行った事実がある。

海軍第2御楯特別攻撃隊の突入は、結果的に見て、数百隻におよぶ米艦隊のごく一部に損害を与えたにすぎなかった。

しかし、硫黄島守備隊将兵にとっては、全く本土から見放されて、一方的に艦砲射撃や艦載機の爆撃を受けるばかりの状態の中で、米艦艇に勇躍突入してゆく友軍機の姿と、紅蓮(ぐれん)の炎をあげる米空母の姿を見た瞬間、どれほど勇気づけられたことか、想像に難くない。

しかし、硫黄島守備隊全員の立場は、神風特別攻撃隊の突入と、実質的には変わっていなかったのではないだろうか。

絶対に死ななくてはならないという意味から言えば、硫黄島守備隊の将兵と特攻隊の将兵との間には、完全に共通したものがあった。

硫黄島守備隊には、絶対に救援の手は差しのべられず、本土に帰ることも許されてはいない。

硫黄島は島それ自体が、小笠原兵団という特攻部隊の墓なのである。

ただ死ぬために、そこにいるのである。

特攻隊の目標は艦艇だが、硫黄島の地上部隊の攻撃目標は、米海兵隊員であり、米戦車であるという違いがあるだけである。

要するに、米軍を出来るだけ殺傷し、損害を与えるとともに、必ず自らも死ぬということであり、そこには何の違いもなかった。

その意味で、硫黄島は特攻の島であり、硫黄島守備隊全員が特攻隊員である。

しかも、それは陸軍中将から二等水兵にいたるまで、年齢も階級も超えた、玉砕という名の特攻隊員なのである。

海軍第2御楯特攻隊員の壮烈な突撃を望見した硫黄島将兵の心情は、たしかに瞬間的には、航空特攻隊員の行動に対して祈念するようなものであったに違いないが、同時にそれは自己の姿を見るような思いであったに相違ない。

9 窮地に立つ日本軍 top

|

米軍の負傷兵は軍用機でマリアナ基地へ運ばれた

|

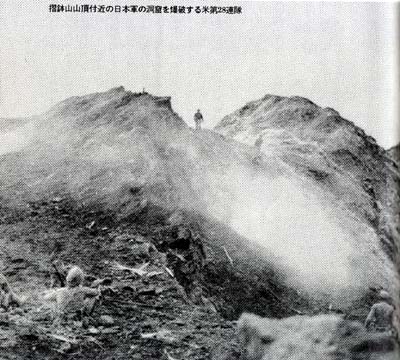

摺鉢山山頂付近め日本軍の洞窟を爆破する米第28連隊

|

海軍第2御楯特別攻撃隊が、空母に突入をし始めているころ、硫黄島沖に停泊中の病院船「サンタマリア」は、フォレスタル海軍長官の見舞を受けたあと六二三名の重傷患者を運ぶために、グアム島に向けて出航しようとしていた。

二月二十一日までの、第5師団と第4師団の損耗はそれぞれ二〇五七名と二五一七名になっていた。

たとえ、多数の負傷者が続出しようとも、アメリカ将兵には後方に送還して治療を受けられるチャンスはあった。

そのための手配がぬかりなくされていた。それでも負傷後、死亡した海兵隊員が少なくなかった。

しかし、硫黄島守備隊の場合は、海兵隊員とは全く違っていた。

傷病兵を迎えに来る病院船はもちろん、輸送機も来るわけはなかった。

いったん、負傷したならば、もうそれまでであった。

ニューカムはつぎのように書いている。

「傷を負った日本兵は四つんばいに這ったり、戦友の肩で後方に運ばれ、トンネルの壁に掘り込まれた棚の寝台に寝かされ、戦友の看護を受けるのが精一杯であった。

または自分で傷口を包み、そのまま原隊に留まり、前線で闘い続けたり、後方勤務につくものも少なくなかった」 |

それに、小笠原兵団には、定員八六名からなる混成第2旅団野戦病院が、十九年七月四日から開設されているだけで、地下にもぐった病院は、負傷兵にとって、決して快適なものではなかった。

硫黄島から最後の傷病兵が本土に送還されたのは、十九年十一月であった。

二月二十一日の戦闘で、摺鉢山守備隊も大きな被害を受け、幾何級数的に損耗は増えていった。

二十二日にはいると、寒冷前線が硫黄島を通過したため、風雨が激しく、海岸には大きな白波が押し寄せていた。

だが、戦闘は昨日がそうであったように、今日もその激しさは変わってはいなかった。

苦心して構築した地下壕の入口に、海兵隊の戦車がのぞき込むようにして火炎を放射していった。

しかも、洞窟の七つの入口を砲撃で破壊し、密閉させたうえで、削岩機で壕の上部に孔をこじあけ、そこから黄燐を注入して壕の内部にかくれている日本兵を窒息死させる戦術をとった。

そのために、守備隊の損害はますます増大し、摺鉢山現有兵力は陸海軍合わせて、約三〇〇名に低下してしまった。

米軍が上陸した日の摺鉢山の兵力は、陸軍約一〇六〇名、海軍約六四〇名、計約一七〇〇名であったが、二十日の夕方には、約八〇〇名になり、二十二日には三〇〇名に激減してしまった。

10 星条旗ひるがえる top

二月二十三日は、摺鉢山の戦闘の最後の日となった。

それは硫黄島全体の防衛作戦からすれば、あまりにも早い幕切れであったと言わねばならない。

摺鉢山の登山道は、連続的な艦砲射撃や爆撃によって、完全に破壊されていたし、大きな崖崩れもあって、山の形は航空写真とはだいぶ変わっていた。

第28連隊の第2大隊長ジョンソン中佐は、ハットロックスヘの登攀(とうはん)口が北側しがないことに気がついて、ひとまず三個班の偵察隊を登らせてみることにした。

午前八時、F中隊のワトソン軍曹は第一陣として四人の部下を連れて頂上に登ったとき、激しい機関銃の攻撃を受けたが、どこにも人影らしいものを発見することは出来なかった。

山麓へ延びるスロープの途中にあったトーチカからは煙かまだ消えもやらず立ちのぼっていた。

第二、第三の偵察隊も、全く同じ情景を見ただけで、頂上には敵なしという報告をジョンソン中佐にもたらした。

F中隊の第3小隊が、ハロルド・G・シュライヤー中尉に引率されて、頂上に星条旗を掲げることになった。

輸送船「シゾーラ」から持ってきた横一三五センチ、縦七〇センチの星条旗が手渡された。

大隊本部を出発して三〇分後に、摺鉢山の頂上のクレーターに到着した。

十二時二十分、星条旗は摺鉢山の頂上にはためいた。

硫黄島沖に停泊中の米艦船は気笛を鳴らし、病院船「ソレース」の甲板では、負傷者がこの星条旗に向かって、弱々しいながらも歓呼の声をあげていた。 |

硫黄島にはじめて、ひるがえった星条旗

|

海軍長官フォレスタルは、スミス海兵中将に向かって、

「ホーランド、摺鉢山にあの星条旗が掲げられたことは、海兵隊が今後五〇〇年健在であることを意味してるんだよ」

と言った。

海兵隊の写真隊員ルイス・R・ロウェリー軍曹が、はためくその星条旗の写真を撮った瞬間、頂上の近くの洞窟から二人の日本兵が突進してきて、日本刀でその旗を切り落とした。

そしてもう一人の日本兵は手榴弾をロウェリー軍曹めがけて投げた。

ロウェリー軍曹は一五メートル下にころげ落ち、けが一つ負わなかったが、カメラは壊れた。

だが、フィルムは無事であった。二人の日本兵は戦死した。

三時間後、上陸用舟艇七七九号から持ってきた星条旗が、摺鉢山の頂上に再びひるがえった。

こんどは前のに比べて二倍ほども大きいものであった。

このとき、ショー・ローゼンタールが撮った写真が、有名な摺鉢山頂に星条旗を掲げる瞬間のものである。

この写真こそは、無数のアメリカ人の士気を高揚させたものであった。

そればかりではなく、硫黄島の守備隊員に対しても、この星条旗が高々と掲げられたことは、心理的にも大きな影響を与えたかもしれない。

杉原千歳陸軍中尉はこの日の日記に、次のように書いている。

直接、星条旗が摺鉢山に揚がったことには触れていないが、日記の前後を詳細に調べてみると、何か特別な感慨がその日には湧いてきている様子が感じられる。

「死とは一体何だ! 確実に死ぬということがわかっていても我々は勇敢に戦うんだ。

我々は死というものに抵抗するんだ。正義を貫けば、かすかなりとは言え勝利は心の中で認識できる。

勝利が我々の手にはいるまで、我々は戦い抜くだけだ」 |

11 勇敢に散る top

摺鉢山山頂には、星条旗がひるがえり、ここでの戦闘は終わりをつげたかのように思えたが、この地域には、まだ洞窟の中に三〇〇名以上の将兵がひそんでいた。

独立速射砲第10大隊長松下久彦少佐と独立歩兵第312大隊長長田謙次郎大尉は、二十三日に米軍の包囲網を突破して、混成第2旅団主力に合流することを決め、閉じ込められていた洞窟の入口二個所をこじ開け、同夜十一時ごろから、約三〇〇名が分散して北に向かって進み始めた。

約二一〇名が摺鉢山地区で戦死。長田大尉以下は途中、鶯部落方面から千鳥飛行場に決死の斬り込みを敢行したが、ほとんどが戦死してしまった。

わずかに水野庄八軍曹ら二五名(陸軍二〇名と海軍五名)が、玉名山、獅子岩付近の混成第2旅団主力に合流することが出来ただけであった。

二十三日夜半の斬り込み突撃隊に加わることが出来なかった一部の将兵は、五月十三日まで地下壕内にひそんでいた。

混成第2旅団工兵隊第3中隊の浅田真二小隊長(中尉)は、戦車攻撃に出撃して重傷を負い、地下壕にいたが、五月十三日次のような遺書を地下壕の入口の木にはさんだあと、亀田工兵軍曹以下数名とともに、東の方を向き天皇陛下万歳を唱え、午前六時、手榴弾三発をもって自決したことが、武蔵野菊蔵中尉(混成第2旅団工兵第3中隊長)の回想として残されている。

米軍司令官 スプルアンス大将殿

閣下のわたし等に対する御親切なる御好意感謝感激にたえません。

閣下よりいただきました煙草も肉の缶詰も皆で有難く頂戴いたしました。

御奨めによる降伏の儀は日本武士道の慣として応ずることはできません。

もはや水もなく食もなければ十三日午前四時を期して全員自決して天国に参ります。

終りに貴軍の武運長久を祈りて筆を止めます。

昭和十九年五月十三日 日本陸軍中尉 浅田真二 |

|

洞窟にひそむ日本兵を探す米兵

|

いったん、二月二十三日夜半に出撃した摺鉢山地区隊長の松下久彦少佐らは、途中目的地までは到達不能であると判断して、約三五名を引き連れて、米軍の警戒の間隙を縫って、摺鉢山西海岸を迂回して旧地区隊本部(摺鉢山東麓)に移動し、五月末まで地下壕に潜伏していた。

この間、米軍は壕の中に水を注ぎ込んでひそんでいる日本軍を外に出そうとする作業をやったが、幸い水攻めにもめげず、六月初旬頃再び、主力に合流のため二根浜、翁浜海岸沿いに移動した。

しかし海岸に半ば沈没している船の中に潜伏中を、米軍に発見され、集中砲火を浴びてほとんどが戦死している。

top

**************************************** |