|

****************************************

Index 1 2

3 4

5 6

7 8 9

8 戦車第26連隊の奮戦

硫黄島の日本軍の奮戦について語る場合、どうしても触れておかねばならない部隊に、戦車第26連隊がある。

|

二段岩(382高地)に姿を隱している日本軍の中戦車

|

島は激戦によって荒地となったが、岩の間に隠された

日本軍の迫撃砲陣地は、最後まで火を噴き続けた

|

1 断念したY号作戦 top

サイパン島の守備部隊が苦戦におちいっている時点で、大本営はサイパン島の重要性を考えて、それを確保する必要上サイパン島奪還作戦を計画したことがあった。これをY号作戦と呼んだ。

この計画では、鹿児島で待機中(一部は門司に先遣乗船準備中)の歩兵第145連隊、独立速射砲五個大隊、中迫撃砲三個大隊を、第5艦隊の艦艇を使ってサイパンに急派すること(「い」号作戦と呼ぶ)、そしてその後連合艦隊支援のもとに約二個師団を基幹とする反撃部隊をもって、七月上旬を目標にしてサイパン島の米軍を撃破すること(「う」号作戦と呼ぶ)にしていた。

しかし、現実には、海空軍兵力の損耗が大きく、油槽船の不足および現地部隊の予想外の戦力の低下などを考慮した結果、大本営はY号作戦を断念せざるをえなくなった。

このY号作戦の断念によって、サイパン島に派遣されるべく予定されていた前記諸部隊は、硫黄島へ送られることになった。

2 バロン・ニシの戦車第26連隊 top

戦車第26連隊もY号作戦のために、満州国牡丹江から転属命令を受け、当時釜山に待機中であったが、硫黄島に派遣されることになり、昭和十九年七月十日横浜を独立混成第17連隊とともに、輸送船「日秀丸」で出航した。

しかし、機関故障のために横浜に引き返し、改めて同月十四日横浜を出航し父島に向かった。

「日秀丸」は父島北西約二九〇キロで米潜水艦の魚雷攻撃を受け、十八日に轟沈の憂き目にあい、第26連隊の“虎の子”の戦車二八両は海底のもくずと消えてしまった。

だが、戦車隊は幸いにして、極めてわずかな人的損耗だけでほとんど全員、救助され、翌十九日父島に上陸した。

戦車第26連隊は、戦車なしで硫黄島に配備されたが、連隊長はその後再び本土に戻り、戦車を受領して硫黄島に戦車を揚陸した。

戦車第26連隊は、連隊本部(軽戦車二)、第1中隊(中戦車五、軽戦車二一)、第2中隊(中戦車四、軽戦車三)、第3中隊(中戦車二、軽戦車五)、歩兵中隊、砲撃中隊(九〇式機動野砲八)、工兵小隊および整備中隊からなる七五五名の部隊であった。

連隊長は西竹一(にし・たけいち)中佐であった。

西竹一中佐というよりは、男爵西騎兵中尉という呼び方をすれば、知っている人が多いのではないかと思う。

思いおこすと、昭和七年八月十四日、ロサンゼルスで開催された第十回オリンピック大会で、愛馬ウラヌス号を駆ってアメリカのチェンバレン大佐と覇を競い、ついに金メダルを獲得し、日章旗をメーン・ポールに高々と掲げさせたのは、他ならぬ西中尉その人であった。観衆一〇万五〇〇〇人といわれた当日の模様を、吉橋戒三は次のように書いている。

「西の優勝が場内いっぱいに宣告されるや、スタンドの日本人は狂喜し、万歳、万歳を絶叫して躍りあがった。

一方外人の観衆もまた、バロン・ニシ、バロン・ニシと叫んでわれんばかりの拍手を送った」 |

西中尉は、アメリカ人から尊敬を受け、ロサンゼルス市長はバロン・ニシに名誉市民章を送ったほどであった。

西竹一中佐は、硫黄島に配属されてからも馬に乗っていた。

それというのも、硫黄島警備隊司令であった和智恒蔵大佐が、自ら海軍騎兵大佐と称するほどの馬好きであり、第31軍司令官小畑英良陸軍中将の硫黄島視察の際、和智大佐は馬をねだったことがあった。

その後父島から三頭の馬が届けられ、その一頭を西中佐は使っていたという。

硫黄島に配属されてからの戦車第26連隊は、「小笠原兵団硫黄島戦闘計画」に基づいて、戦闘初期には出来るだけその力を温存して、米軍が主陣地付近に現れたときに出撃する準備を整えるとともに、東北および北地区正面の逆襲支援にも出動することになっていた。

しかし、現実には海兵隊が上陸した翌日、二月二十日には同戦車隊の主力が南地区への出動を命ぜられて、天山砲台、屏風山、二段岩、玉名山を連ねる第二線陣地の強化に当たった。

そして主陣地前線の米軍の前進の阻止に活躍した。

すなわち、第2中隊と砲兵中隊の角田小隊を西地区隊(辰見繁夫少佐指揮)に派遣して、米戦車二個大隊に支援された二個連隊の米軍を二月二十四日から迎え撃った。

そして第1中隊と砲兵中隊の一個小隊を南地区隊(粟津勝太郎大尉指揮)に派遣して、十九日夜以来対峙していた米戦車一個中隊に支援された約一個連隊が、二十日早朝から攻撃してくるのに反撃を加えさせた。

そして、第1中隊主力を二段岩拠点に布陣させ、第3中隊を予備隊として残し、丸万部落付近に本部を置いて、主陣地の防衛に当たった。

予備隊として温存していた第3中隊を、元山飛行場の第一および第二滑走路正面に進出させた。

3 西中佐大奮戦 top

二月二十二日、西戦車隊がアメリカ軍との間で激戦を展開しているさなかに、西中佐がしたためた最後の手紙が東京の西夫人(昭和五十三年春没)に届けられている。

その手紙には「毎日空襲下に壕生活を続けている。先日、演習中に戦車から首を出したところ、電話線にひっかかって骨を痛めた。

部下には黙っているから、誰も知らぬ。

しかしこのごろは、夜も眠られないくらい痛いのだ。何か適当な薬があったら送ってくれ」と書いてあった。

この手紙の日付は二月四日であった。

西中佐は首の骨を痛めたまま、部下に知らせず、悪戦苦闘を続けた。

そして、最後のころは、濃くもない口ひげがのびて、背骨が一つ一つ数えられるほど、やつれていたし、死の直前には、半面やけどして包帯を巻き、半面は砂塵で失明しており、三月二十二日午前九時半か十時頃、副官松山少佐と軍医見習士官以下をつれて出撃し、東海岸近くの水際で戦死したと言われている。

隊長の遺骸は米軍に発見されることを怖れて、砂中に埋められた。

西中佐は、ロサンゼルスの名誉市民として、アメリカ人から尊敬されていたし、硫黄島の戦闘中でも、その最後の段階で、アメリカ軍から拡声器で西中佐への呼びかけがあったことは事実のようである。

「オリンピックの英雄、バロン・ニシ。君は立派に軍人としての責任を果たしたのだ。ここで君を失うのは惜しい。

こちらに来なさい。われわれは君を手厚く取り扱う」 |

西中佐はこの誘いに少しの動揺も見せなかったということは信じられる。

おそらく、彼はオリンピックでの英雄としての名声によってその命を助けられるよりも、日本陸軍軍人としての名誉を守って死ぬことに、より喜びを感じ、それこそがオリンピック精神を具現することであるとすら考えていたに違いない。

しかし、一人の人間として最後まで彼はアメリカ人との交友に、一種の満足を覚えながら死んでいったのではないだろうか。

それを示すエピソードがある。

「ある日(二月二十六日のことと思われる)、逃げ遅れた一人のアメリカ兵が火炎放射器でやたらに西部隊に挑みかかってきた。 撃たれて傷ついたこのアメリカ兵は、西部隊長の前に連れてこられ、俘虜としての訊問が始まった。

若いアメリカ兵の懐ろから出た一通の手紙、それは母親から戦地の彼にあてたもので、“早く帰って来なさい。母はそればかりを待っています”と書かれてあった。

西はこれを見て“どこの国でも人情に変わりはないなあ”といつにない悲しい表情をした。

そして乏しい中から手持ちの薬を与えて手厚く看護してやったが、彼はその翌日、西に感謝しながら最後の息を引き取った」 |

4 最後の井戸を失う top

もう少し戦車第26連隊の奮戦の模様を振り返ってみよう。

二月二十六日になると、硫黄島の主戦場は元山飛行場を中心とする一帯となっていた。

上陸日以来、米軍の戦死傷はすでに七七五八名にのぼり、ようやく元山飛行場の南端に進出できたに過ぎなかった。

日本軍の損害も、それに近いものを出していた。

しかし、上陸軍はその補給にことかかなかったのに反して、守備隊は補給品もだんだんと底をつく状態であり、負傷者の手当も思うにまかせない事態にあったことは言うまでもない。

そのために戦力の相対的な低下は、目に見えて現れ始めていた。

しかし、日本軍の戦闘意欲は全く低下していなかったし、そのためにいたるところで激闘が展開されていた。

西中佐の指揮する戦車隊も元山砲台と屏風山陣地の争奪に血みどろの奮戦をしていた。

戦車隊の奮戦といっても、硫黄島では地表に目標物として露出することは、アメリカ軍の砲爆撃の対象となり、戦車といえどもその例外であるわけにはいかない。

したがって、戦車も歩兵と同じように、壕の中にその本体をかくして、多少の移動が可能な砲撃する一つの砲台に過ぎない場合が多かった。

他方、アメリカの戦車は、砲爆撃の対象ではない。戦車本来の機動性、装甲性を充分に活用して歩兵の楯として戦うことが出来た。

しかし、硫黄島は兵団長の命じたあらゆる陣地が、擬装されていたるところに置かれていたために、充分な動きが出来ないこともまた事実であった。

二月二十六日の戦闘でも、前線に現れた米戦車三両は擱坐(かくざ=破壊)炎上して、米軍の前進は一時阻止されたが、正午過ぎになると、西地区の阿蘇台正面には、戦車一〇両と水陸両用装甲車二〇両を基幹とする第3師団の主力第21連隊第3大隊が突入してきた。

西地区の主陣地は混戦状態になり、夕方までには、元山飛行場と西地区の主陣地の第一線はほとんど、組織的に抵抗する能力を失っていた。

もちろん、その代償として米軍の損害も決して少なくはなかった。

この二十六日の戦闘でこうむった日本側にとっての致命的な損害は、日本軍がそれまで保有していた、第四および第五井戸を米第5師団の第26連隊に奪われたことであった。最後の井戸も失ったのである。

硫黄島はすでに述べたように、もともと水の欠乏した島であった。

将兵はあらゆる工夫をこらして水を確保しなければならなかった。

小笠原兵団はそのために、野戦作井第21中隊(七一名)を特に本土から呼び寄せ、井戸を掘らせたが、あまりかんばしい成果をあげることは出来なかった。

第一井戸と第二井戸は、摺鉢山の北側の硫黄島最狭部に、そして第三井戸は西海岸近くで、千鳥飛行場西の第一滑走路の端から西に向かったところに掘られた。

これらはアメリカ軍の上陸後四日目に完全に米軍に奪われてしまった。

第四と第五とは、硫黄島の東西の幅が最も広い地峡の西のはずれの海岸寄りのところである。

さらに第六井戸は、ただ一つ東海岸側に掘られていて、南部落の東南の海岸に近いところにあったが、これも二十四日までに米軍の手に落ちていた。

|

洞窟に手榴弾を投げ込んだが応答がなく、

日本語で降伏を呼びかける米兵

|

家族からの手紙を読む米兵

|

5 西戦車隊の勇戦むなし top

二月二十七日も第3海兵師団の猛攻は続いた。午前八時から四五分間にわたって行われた六〇〇発の野砲の猛射を皮切りに、元山飛行場の第一滑走路の北端から西にある二つの高地、「オーボエ」と「ピーター」は、徹底的な攻撃目標とされ、ついに第1大隊の手におち、元山飛行場も完全に制圧された。

しかし、硫黄島の戦場の特徴は、日本軍が完全に地下にもぐり、米軍が地上を進撃するという状態であったために、飛行場が完全に制圧され、高地が占領されたといっても、アメリカ軍の支配地域の地下洞窟やトーチカにかくれた日本軍の活動をも完全に制圧したことにはならなかった。

この日の戦闘で、西戦車隊は戦死傷者が続出し、火砲・戦車・器材等の被害が増大し、弾薬・糧秣も埋没等のため欠乏して苦戦に陥ったが、特に、西戦車連隊第1中隊(長、鈴木利生大尉)らは、突進してきた米軍一個大隊と激烈な白兵戦を行った。

|

上空から見た第一飛行場(手前)と第二飛行場(後方)、

屏風山(1)、二段岩(2)、円型劇場(3)

第二飛行場への補給線を寸断するために待機する日本軍軽戦車。

日本軍は戦車を動かさず、砲台として使用した

|

円形劇場の頂上から見た激戦の跡。遠方に摺鉢山がかすんで見える

|

この日、東海岸の主要拠点である玉名山(米軍ではターキー・モッブ)と円型劇場(アンフィシアター)には、さすがの海兵連隊も近づくことが出来ず、第4師団は上陸以来、最大の被害を受けており、戦死傷者は七九二名にも及んでいる。

二月二十七日は、硫黄島守備隊の勇戦奮闘にもかかわらず、アメリカ軍の進出線は西揚陸場北方約一キロ――霧島部落、一文字山南側――海軍砲台、元山砲台――二段岩西側――屏風山東側――海軍司令部跡(玉名山)南西側――南波止場東方約三〇〇メートルを連ねる線に拡大されて、日本軍の損耗は硫黄島守備隊総兵力の半分に達し、第一線戦力は五分の一にまで低下した。火砲および弾薬類も約三分の一に減少し、野砲や中迫撃(はくげき)砲の弾薬は当初保有量の約一割に激減した。

二十八日にはいって、前日同様野砲の熾烈な攻撃が三〇分間続いたあと、第21連隊が第3戦車大隊と第9予備戦闘隊の八一ミリ榴弾砲小隊の援護を受けて、第9連隊と交替して前進を始めた。大阪山を目ざしての進撃であった。

この時、丘の斜面に掘った洞窟に姿をかくしていた西戦車隊の戦車が、突如として第1小隊の前面に姿を現した。

砂塵をもうもうとあげて躍り出てきた戦車隊に、第1小隊は反撃するのを忘れるほどであった。

西地区配備の西戦車隊第2中隊(長、斎藤矩夫大尉)は九〇式野砲二門を伴って決戦に出たのであった。

第1小隊はかなりの被害をこうむったものの、グアム島の戦闘で勇名を馳せた、エドワード・V・ステフェンソン大尉は陣容を建て直し、火炎放射器とバズーカ砲とで応戦して、日本側戦車三両を擱坐させ、対空支援機が二〇ミリ機銃で残りの二両を撃破した。

戦車隊員は手榴弾で応戦した。

他方、元山飛行場正面を守備していた西戦車隊第3中隊(長、西村功大尉)は、午前中総攻撃を敢行し、また第1中隊は二両一組の突撃隊戦法をとって白兵戦を交じえ、米軍に多くの損害を与えたし、その勇戦ぶりには目をみはるものがあった。

これらの戦闘によって、西戦車隊は、中戦車二、軽戦車八両を失い、戦死者は八〇名に及んでいる。

6 凄まじい日本軍の抵抗 top

この日も玉名山と円型劇場に対する攻撃は猛烈に行われていたが、頑強に築城された日本側陣地はびくともしなかった。

米第25連隊の砲兵部隊は、七五ミリ砲を後方で分解して、水陸両用トラックに積み込み、最前線で組み立てて、零距離射撃を八五斉射したものの、トーチカはびくともしなかった。

さらにまた「シャーマン」戦車の七五ミリ砲での攻撃にも何ら損害を出さなかった。

栗林兵団の血と汗の結晶は、アメリカ上陸軍の作戦計画を大きくくるわせることになった。

アースキン第3海兵師団長は、硫黄島沖の輸送船で待機中の第3連隊を前線に呼び寄せようとしたが、ホーランド・スミス上陸軍総司令官はこれを許可せず、第3海兵師団は残存部隊で、三月一日からの攻撃を続行しなければならなかった。

アメリカ軍の初期の作戦計画では、上陸後五日から一週間くらいで、硫黄島の激戦は終わり、残りは残敵掃討作戦にはいるつもりでいたが、地下にもぐる小笠原兵団との決戦は容易ならざる状態となっていた。

海兵隊の損耗は、上陸後八日目になって三〇〇〇名の死傷者を出しながら、まだ硫黄島守備隊の主力に対して潰滅的な打撃を与えていない。

すくなくとも、アメリカ軍自身はその戦死傷者をはっきりと目の前に見ることが出来たし、それだけ自己の損耗の激しさを認めざるをえないが、その反面トーチカ、洞窟にひそむ日本兵の戦死体を見る機会の少ないアメリカ軍にしてみれば、果たしてどれだけの損害を日本軍に与えたかは、簡単にはつかめないし、破壊したはずの占領地帯のトーチカからは突如として散発的ではあるが小火器の反撃が加えられることも決してまれではない。

上陸してみて、日本軍が徹底的に地下にもぐる戦術をとっていることに気がついたアメリカ軍としては、いまさら攻撃を中断することも出来ないし、そのまま地獄のような寸刻みの撃滅作戦を展開しなければならなくなった。

たとえ犠牲者がどれほど出てもである。

しかし、実際には日本軍硫黄島守備隊の勢力は、着実に衰退しつつあった。

もしこれがヨーロッパ戦線での闘いであったならば、守備隊は白旗を掲げて戦闘は終わりを告げていたに違いない。

だが、硫黄島は違っていた。

日本側の損耗も想像以上に大きいはずなのだが、日を追って戦闘は激烈になるし、戦意の衰える兆候は少しも見られない。

その戦意の凄まじさを、伊藤正徳は『帝国陸軍の最後』で次のように書いている。

「米軍戦車の威力はだんだんと大きさをましていったが、日本側は火器の損傷を補うために、しばしば爆弾を抱いての体当りをくわだて、しかも徹底的にこれを敢行した。

その凄絶なる例をあげれば、日本兵は戦友の死体の腹を裂いて五臓を摘出し、自分の軍服の表を開いてその内臓を載せ、あお向けに路上に臥して、死をよそおいつつ敵の戦車を待つという非常手段さえも辞せなかった。

敵の戦車はもちろんそれを死体と誤認して側を通る。

そこを起き上がって投雷して破壊したのである。

手段としては人道的に大きな疑いがあること明白である。

きのうまでの戦友の死体を、葬るのでなくして裂いてしまうのだ。人としてなしがたい行為だ。

が、この兵長は、これ以外には敵の戦車を討つ方法はなく、自分も明日は戦死して腹を裂いてもらうことを観念しているのだから、友よ祖国防衛のために許せ、近々にあの世で僚友相慰めよう、と心に決めてこの非道の手段を敢えてしたもののようである。

もちろんこれは一局面に起こった特異の事象であって、栗林が聞いたら制止したこと疑いないところであろうが、一方見れば、それは文字どおり“鬼”になって敵に当るものであり、そうした超人間的抵抗が米軍の進撃を著しく遅滞させた一例として読み去ればいい」 |

|

日本の攻撃を受けて擱座した「シャーマン」戦車

|

負傷した海兵隊員に輸血する衛生兵

|

7 肉弾攻撃に頼るのみ top

戦意は少しの衰えも見せなかったが、戦うための兵器類はほとんどなくなりかけていたのが、二月末の状況であった。

戦車隊はその保有量の八割以上を喪失していた。戦車隊員は、ひたすら肉弾攻撃に徹する以外にはなかったのである。

ただ、その劣弱な兵器の威力を百パーセント以上発揮させることができたのは、将兵の戦意と、洞窟やトーチカ、そして日本軍の砲爆撃によってつくり出された、荒廃した地形であった。

三月にはいって、二段岩付近に展開していた戦車第26連隊の鈴木中隊は、進出してきた第3海兵師団第21連隊第2大隊に向かって突撃を敢行したが、中隊長鈴木利生大尉は重傷を負い、戦車内で自決した。

戦車とともに突撃した戦車第26連隊の歩兵中隊、整備中隊、工兵小隊はそれぞれ米軍の戦車に対して肉薄攻撃を繰り返し、阿修羅(あしゅら)のような奮戦ぶりを見せた。

前日、元山飛行場正面で突撃を敢行した戦車第3中隊は、すでに中隊長は自決し、残った兵力は数十名に過ぎなかったので、整備中隊に合流して、肉弾突撃に移った。

擱坐した戦車はその外側を土嚢(どのう)で掩蔽(えんぺい)して、堅固な陣地をつくり、対戦車砲や搭載機関銃で勇敢に抵抗を続けた。

この段階で、第26戦車連隊は、その主要兵器である戦車は一両も機動することは出来なかった。

現実に、日本の中型戦車の三七ミリ砲は、米軍の「シャーマン」戦車にはいっこうに効き目がなく、米戦車と闘うためには肉薄攻撃以外の方法は残されていなかった。

しかも、「シャーマン」戦車を擱坐させるのには、肉薄攻撃の方が有効であった。

西戦車部隊の最後の拠点は、丸万部落であった。

三月五日にはいって、アメリカ軍の攻撃の重点が、小笠原兵団の定めた北地区に向けられつつあるのを察知して、東地区(丸万部落を含む)の守備に当たっていた独立歩兵第314大隊主力と独立迫撃砲第1中隊の一個小隊を、北地区に転用することに決めたために、西戦車部隊は東地区の陣地を死守することになった。

転進を命ぜられた独立歩兵第314大隊の伯田大隊長は、まだ本格的戦闘に従事していないために、その転進命令に対して二度にわたって

「現陣地を死守し敵に出血を強要したい」 旨を上申したが、兵団本部からの厳しい命令で、

「この際抗命あるいは軍規違反を犯して死にたくない」 という考えから、丸万部落陣地から転進していった。

残された西戦車部隊の主力は、一両の戦車もなく、ただ肉薄攻撃によって米軍と闘うよりほかに道はなかった。

ただ、三月五日の日曜日だけは、上陸部隊総司令官の命令によって、この日はいっさいの積極的攻撃は行われなかった。

|

元山の廃墟の中で射撃姿勢をとる米海兵隊員

|

硫黄泉でコーヒーを温める海兵隊員。

パイプは日本軍が風呂として使った温泉の取出口

|

8 水の補給断たれる

この日、米第133海軍建設隊は摺鉢山山麓に六個の飲料水用の浄化装置を組み立てて前線に水を送り始めた。

兵士一人に対して飯ごう三杯の水が配られた。

だが、丸万陣地にたてこもる西部隊には、飲み水らしいものはほとんど残っていなかった。

すでに指摘したように、米軍の手におちた第四、第五井戸奪還のために、噴射砲(ロケット砲)と迎撃砲を持った特別攻撃隊を投入したが、全員玉砕しており、新鮮な水の補給は完全に断たれていた。

『独立歩兵第314大隊本部の思い出』を書いた牛島主摩は、次のように述べている。

「島で一番苦労したのは何といっても水であった。

地下水がないので屋根の雨水や、崖や山の傾斜地を利用してモルタルを塗り、集めた雨水を地下水槽に導いて貯えたり、又地熱により噴出する湯気からドラム缶を利用して、蒸溜水を作る等の方法でしか真水は得られなかった。

兵員が少なく、また砲撃が少なかった頃は、この方法でなんとか間に合ったが、兵員が多くなり、また砲撃が激しくなるにつれて、飲料水の欠乏は日毎に厳しくなる一方だった。

……水に対する苦労は、内地ではとても想像出来ぬほど深刻で、汚い話だが戦闘中喉が渇いていたし方ない時、飲めるものとしては何一つないので、とうとう仕方なく自分の尿に粉味噌を入れて飲みかけたが、こればかりはどうしても喉が通らず吐き出したという、嘘のような話もあった」

飲料水については、『秘録大東亜戦史』にも次のような記述がある。

「水は一日茶のみ茶碗に一杯、赤錆びたドラム缶の中の水が配給になったが、それとても定員を増した兵隊のために飲みつくされてしまった。

壕にかつぎ込まれても、患者は水飢餓のために次々と斃れていった。

みかねて、水を求めに壕を出た衛生兵は再び帰っては来なかった。

壕から出れば雨のように降る砲弾に必ず当る。壕から一歩出ることは死であった。

私の守っている六本のドラム缶の水も、すでに五本は空になり、残りの一本に半分ほどの水があったが、これこそ最後の時まで保存するためのものであった。

私は益々水飢餓のために盗難の機会の多いことを感じて、昼夜もなくその上に長く寝て見張りのつとめに忠実であった」 |

日米の水の補給量の差は、即日米の交戦能力の差となって現れてきていた。

たとえ不滅の闘魂があったとしても、水を補給されない戦士の肉体的限界は、どうにもならない絶対的なものである。

西戦車隊の組織的な抵抗力が目に見えて弱まっていったのも、当然のことであった。

三月六日の丸万部落の攻防戦では、西戦車隊の大谷道雄中尉が肉薄攻撃で棒地雷によって米軍戦車二両を擱坐炎上させ、しかも奪取した米戦車の搭載砲と、残っていた九〇式野砲でさらに戦車一両を擱坐炎上させるという個人的な武功をたてた。

9 米海兵隊の夜襲戦術 top

この時点で、米海兵隊は太平洋戦争中一度もみずからは体験したことのない夜襲を計画していた。

いつもなら、八時頃に艦砲や支援航空機による爆撃を三〜四〇分猛烈に敢行して、それが終わるや否や戦車やブルドーザー戦車を先頭に、歩兵部隊が突入してくるという戦法をとるのが、一定のパターンであった。

だが海兵隊は前例を破って、日本軍のお株を奪う戦術を展開したのだ。

それは、同じパターンの繰り返しではあまりにも被害が大きいし、あれほどの砲爆撃と突入とに耐えて、丸万部落の陣地や東山陣地は、二週間も持ちこたえている。

通常の攻め方では、味方の被害ばかりが大きくなるばかりである。

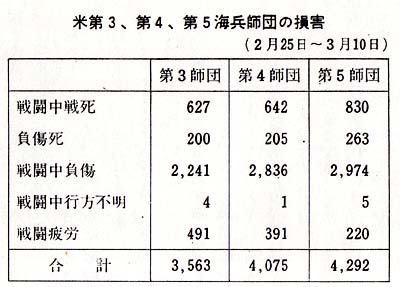

たとえば、二月二十五日から三月十日までの米海兵隊第3、第4、第5師団の損害は左の表のようであった。

アースキン第3海兵師団長は、突入開始時間を午前五時と決め、第21連隊第1大隊が、三六二C高地(東山要塞)を占領することに決められていた。

そして、第9連隊第3大隊がこれに協力することになっていた。

そのためには、攻撃隊は午前三時二十分には出発点から前進を開始しなくてはならない。

三月七日は一晩中、小粒の雨が降っていた。漆黒の闇が硫黄島を包んでいだが、海軍の船舶からの砲撃の火炎が時々、その闇を中断させていた。

もちろん、その艦砲射撃も攻撃直前には中止されることになっていた。

前進中は、日本軍から本隊が発見されて反撃を受けるまでは、射撃をすることは許されていなかった。

五時ちょうど、攻撃隊は目標地点の丘の麓に到着、二〇〇メートル前進すれば三六二C高地である。

第9連隊第3大隊は猛烈な擲弾(てきだん)攻撃を開始、五時三十分、日本軍の機関銃が火を噴いたが、アメリカ軍の反撃ですぐに沈黙してしまった。

午前六時、ちょうど朝が来たとき、丘を占領したと、第9連隊第3大隊は報告してきた。

さらに四〇〇メートル前進したが、ほとんど反撃は受けなかった。

夜襲は大成功であった。アメリカ軍が行った最初の夜襲は成功したのだ。

しかし、完全に視界が明るくなって、海兵隊員があたりを見渡したところ、二〇〇メートル前方に別の丘が見える。

それが三六二C高地であった。

占領したと思ったのは、三三二局地であった。想像していたよりも、ずっと後方を占領していたのだ。

第3大隊長のボーエム中佐は、すぐに後方の砲撃部隊の支援を要請、攻撃前進を決意して、三六二C高地に目標を向けた。

だが、夜襲とは違って、日本側の反撃は凄まじかった。前進は遅々たるものであった。

この抵抗の主こそ、戦車第26連隊の主力であった。

東山頂上は、午前六時とは違って、午後一時三十分になって、ようやく第9連隊の主力の于におちた。

東山と丸万部落陣地一帯は、第21連隊と第9連隊とによって完全に包囲され、西部隊は苦境に追いつめられた。

10 本心を吐露した電報 top

西戦車隊は、残存戦車を壕内に入れ、コンクリート掩体と地下壕を利用して頑強に抵抗を続けたのみならず、逆に北飛行場に前進中の米軍に挺身斬り込みを敢行して、多大の戦果をあげた。

この線上に米軍の侵入を許してからの西戦車隊の勇戦ぶりは、誠に目ざましいものがあった。

西戦車隊が肚部隊長(栗林兵団長)から感状を授与されたのは、この日の戦闘に対してであった。

この事実は上聞に達せられた。

この西戦車隊の奮戦が行われた日、栗林中将は、午後十一時、これまでとはかなり表現や内容の違った報告を参謀次長あてに発信している。

というのは、これまで栗林中将は、何回も精密な報告を送っているが「硫黄島防衛作戦上の苦難や希望等に触れることなく、常に本土防衛準備の完整を祈念」する心情の溢れるものばかりであった。

だが、三月七日の電報はいささか趣を異にするものであった。

しかも、この電報には、栗林中将が陸軍大学校在校中の兵学教官であり、当時侍従武官長であった蓮沼大将にも「伝ヘラレ度(たく)」として、栗林中将の作戦指導は「陸大以来閣下ノ御教導ノ精神ニ基クモノ多シ 小官ノ所見何卒御批判ヲ乞フ」という型をとっていた

しかも、この電文には随時に、大本営側の作戦指導上の誤りを的確に指摘している。

おそらくこの電報は、職業軍人として、孤島防衛に心血を注いだ自己の努力が、予期していたとは言え、ついに水泡に帰することが、その日の西戦車隊の奮戦を機に、はっきりと栗林兵団長の頭の中に描かれたのに違いないことを物語っている。

その意味では、その後兵団長は斬り込み突撃敢行前に訣別の電報を打電しているが、それはあくまで形式的なものであり、三月七日のこの電報こそは栗林中将の本心がはっきりと出たものであり、硫黄島防衛作戦の本質をあますところなく伝えていると考えるべきである。

そしてさらに、憶測をするならば、この電文は参謀次長あてで、蓮沼侍従武官長に「伝へラレ度(たく)」とはなっているが、栗林兵団長の気持ちとしては、蓮沼大将へ訴える気持ちが主であったと考えるべきであるし、そして、蓮沼大将の立場を考慮に入れるならば、栗林中将は、出来ることならば陛下のお耳に入れて欲しいという気持ちが強く働いていたのではないだろうか。

それというのも、三月六日に梅津参謀総長と及川軍令部総長の連名で、硫黄島陸海軍部隊指揮官あてに激励電報が送られ、翌七日には及川軍令部総長の戦況奏上に対して、天皇陛下から

「硫黄島所在海軍部隊がよく陸軍と協同し同地の防備に任じ、敵上陸以後においても寡勢をもって奮戦力闘して敵を撃破し、全体戦に寄与せることを深く満足に思う」旨のご嘉尚のお言葉を賜り、聖旨はただちに硫黄島全部隊に伝達されている事実があった。

しかし、戦況奏上には、想像の域を出ないが、硫黄島の実情が天皇陛下のお耳にはいっていないばかりでなく、事態の経過の真実も決して陛下には申し上げられていないに違いないと、栗林中将は考えたからであった。

電文の中で必要と思われる個所を適宜取り上げて、次に列挙しておこう(太字著者)。

・現代艦砲ノ威力ニ対シテハ「パイプ」山地区ハ最初ヨリ之ヲ棄テ水際陣地施設配備モ最小限トシ又主陣地ハ飛行場ノ掩護ニ拘泥スルコトナク更ニ後退シテ選定スルヲ可トス(本件因ツテ来ル所海軍側ノ希望ニ聴従セシ嫌(きらい)アリ)

・主陣地ノ拠点的施設ハ尚徹底的ナラシムルヲ要ス 其ノ然ルヲ得サリシハ前項水際陣地ニ多大ノ資材、兵力、日子ヲ徒費シタルガ為ナリ

・本格的防備ニ着手セシハ昨年六月以降ナリシモ資材ノ入手困難、土質工事不適当、空襲ノ連続等ニ依リ工事ノ進捗予期ノ如クナラザリシ実情ナリ

又兵力逐次増加セラレシ為、兵力部署ニ弥縫(びほう)的トナリシ怨(うら)ミアリ。敵ノ南海岸上陸直後並ニ北飛行場ニ突破楔(けつ)入時、攻撃転移ノ機会アリシヤニ観ラルルモ、当時海空ヨリノ砲撃、銃撃極メテ熾烈ニシテ自滅ヲ覚悟セサル限り不可能ナリシガ実情ナリ

・使用飛行機モ無キニ拘(かかわ)ラズ敵ノ上陸企図濃厚トナリシ時機ニ至リ中央海軍側ノ指令ニ依リ第一第二飛行場拡張ノ為、兵カヲ此ノ作業ニ吸引セラレシノミナラズ陣地ヲ益々弱化セシメタルハ遺憾ノ極ミナリ

・防備上更ニ致命的ナリシハ彼我物量ノ差余リニモ隔絶シアリシコトニシテ結局戦術モ対策モ施ス余地ナカリシコトナリ 特ニ数十隻ヨリノ間断ナキ艦砲射撃並ニ一日延一六〇〇〇機ニモ達セシコトアル敵機ノ銃爆撃ニ依り我方ノ損害続出セシハ痛恨ノ至リナリ

以上多少申訳的ノ所モアルモ小官ノ率直ナル所見ナリ 何卒御笑覧下サレ度 終リニ臨(かんが)ミ年来ノ御懇情ヲ深ク深謝スルト共ニ閣下ノ御武運長久ヲ祈り奉ル |

|

占領した飛行場を整備する米工兵隊

|

飛行場の近くで弾着観測する米兵。後方は破壊された日本機

|

|

前線に運ばれる米軍の厖大な補給物資

|

11 生よりも死を…… top

西竹一中佐を長とする戦車第26連隊は、七日の米軍の侵入にもかかわらず、頑強に抵抗を続け、連日地下洞窟にこもり、米軍と熾烈な肉薄戦を続けていた。

九日、十日とそれぞれ米軍の戦車を擱坐(かくざ)炎上させ、米戦車の搭載砲を奪ってきては、それで米軍に反撃を加えるという戦いぶりであった。

西中佐のたてこもる洞窟は、三階建てのものであり、通路には負傷者が延々と横たわり、まさに地獄さながらの状態であった。

米軍が火炎放射器で洞窟の入口から斉射するたびに洞窟内の空気は稀薄になり、そのたびに死傷者が出た。

西中佐が顔半分にやけどを負ったのも、この頃であった。

この洞窟で、西戦車隊は約二週間にわたって陣地を保持し続けた。この時の戦闘はまさに硫黄島での戦闘で、最も特徴のある局面と言わねばならない。

なぜならば、米軍の戦車が日本軍の洞窟の上を土砂煙りをあげながらゆっくりと行進し、時にはブルドーザーが破壊された岩石を押しのけながら進行し、その後を「シャーマン」戦車、火炎放射班が続いて、日本兵のかくれていそうな場所を探す。

突然、その背後から日本兵が機関銃を射つ。あわてて引き返して洞窟の穴らしいものに火炎放射を行う。

するとまたその横から銃撃を受ける。

日本兵は射撃をすると、そこから下の洞窟にかけおりる。丸万陣地一帯には縦横に掘られた地下壕があり、それは艦砲射撃にも、空からの爆撃にも充分耐えることが出来る。

だが、洞窟は熱気が充満しており、硫黄のくさみが鼻をつくばかりでなく、極めて簡単な食事も、そして排泄も同じところでしなければならない。

そのうえ、極度の水不足という状態である。

戦後、著者が腰をかがめて這いながらはいった洞窟は、もちろん最近のことだが、寒暖計が摂氏六〇度を示していた。

熱風が鼻を通り、それが奥にはいるとき、立ち上がる気力さえ失わせるような恐怖感となっていた。

この後、ここから出られなくなるのではないかという心配が胸を締めつけた。

死神が襟首のあたりをつかまえて、強引に洞窟の奥へ引きずり込もうとしている気配すら感じられた。

自分がかがむようにして立ち止まっているこのあたりで、おそらく何人かの将兵が、水を求めながら、傷の痛みに苦しめられつつ、死んでいったに違いない。そう思うと、いても立ってもおれない気持ちに襲われる。

戦争が終わって三〇年以上経過した今日でさえ、狂いそうになる気持ちに襲われるこの洞窟内のいたるところで、おそらく硫黄島の将兵たちは、洞窟の外に出れば射殺されるし、洞窟の入口近くにいて、外気を吸おうとすれば、火炎放射器の攻撃を真っ向から受ける危険があるということを充分に知っていて、なおかつ戦意を失わずに、二週間も戦い続けていたのである。

頭上から戦車のキャタピラの音がはっきりと聞こえる暗闇の中で、彼らは何を考えて戦っていたのだろうか。

おそらく、一刻も早く死にたいと願っていたのではないだろうか。生き抜くことよりも、死を選びたいという感情が湧き上がってくるという状態こそ、まさに硫黄島での戦いの特徴ではなかったのだろうか。

人間の本能は生きるということにある。

しかし硫黄島ではその本能すら超えて、死を選びたい気持ちに駆り立てられていたに違いない。

しかも、その死すらも許されない戦いが硫黄島の戦いであった。

生き延びられるだけ生きて、しかも出来るだけ米兵を殺すこと。これが小笠原兵団長の至上命令であった。

すでに述べた「肚兵の戦闘心得」は、まさにこのことにあった。

12 西竹一(にし・たけいち)中佐、死す

top

西竹一中佐は、二週間あまりの抵抗戦闘が、ついに限界に来たことを知った三月十四日の早朝、丸万部落陣地を放棄して、北の拠点の主力に合流することを決意し、残存兵力三〇〇名あまりを連れて、北にある銀明水に向って脱出を試みようとした。

銀明水は、硫黄島の東海岸寄りの北部の断崖近くにある、小さな古い井戸跡である。

おそらく、硫黄島に民間人が住んでいた頃、井戸水を得ようとして掘ったに違いない。

そして、いくばくかの水が湧き出て来たこともあったのであろう。

だが、丸万部落一帯の地上は、すでに米軍の第3師団が完全に支配していて、その包囲を突破することは不可能であった。

一部の将兵が、地下トンネルを利用しながら、東山洞窟に逃れることが出来ただけであった。

その日の脱出は不成功に終わった。

西竹一中佐の戦死の模様は、ほとんどわからない。信頼すべき一つの情報として、横須賀海軍工廠から海軍兵装隊員として七号輸送船で、昭和二十年一月二十八日に硫黄島に派遣された内田忠治隊員は次のように書いている。

「三月七日、丸万部落についたときは、海軍技術大尉橋本勇隊長、小沢隊員と私との三人であった。

戦車隊の壕に入って西戦車隊長にあった。

その後は西隊長と共に行動する事になった。

三月十七日、西隊長より内地との連絡を絶ったとお話があった。いよいよだなあと思う。

三月二十一日、丸万地区をあとに転進する時が来た。これより北地区に向うといわれた。負傷者に必ず帰ると約束して、泣きながら別れた。

途中日本人らしき兵にあい、師団司令部は全員玉砕したという。

やむなく丸万地区に戻ったが壕は爆破されていた。

その時玉砕したという師団司令部伝令にあって、司令部は健在だという。

あの時の兵は日系の米兵かと残念がった。

三月二十二日、西隊長の指揮で東海岸より北地区に向う。隊長以下三八名程であった。

途中敵の猛攻でなかなか進めず、夜が明けてしまい天然壕に一時入ったが、戦車を伴う敵の猛攻を受けて、西隊長以下一四名程戦死する。

この時兵装隊長も戦死された。隣の壕に入った一〇名程度、生残った」 |

日本側公刊資料によれば、西竹一中佐は三月二十一日払暁、銀明水付近で自決したとなっている。

top

**************************************** |