|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9

最後の反攻作戦(マッカーサーの日本占領 5)

九月十五日。インチョン〔仁川〕上陸作戦が予定された日である。

午前の満潮時は六時五十九分、午後は十九時十六分。

インチョンにみちびく潮流の幅は、九メートル以上あった。

戦車をはこぷ上陸用舟艇(LST)が、上陸予定地のせまい半島まで航行するのに必要な水路幅は、約六・九メートルだ。

エラーや遅延の余地は、まったくない。

舟艇は特定の時間内にたどりつき、ひきかえさなければならない。

さもないと、砂洲のうえになす術もなく取残され、北鮮軍の反撃にさらされることになる。

要するに、作戦は完全無欠でなければならなかった。

九月三日、台風が神戸をおそう。不安に、拍車がかけられた。

ウォーカーがプサン〔釜山]正面のよろめく防衛線を支えるべくよんだ第一海兵師団が、神戸を出航するところであった。

この不運な打撃で、乗船業務はさまたげられ、船舶や装備の一部に損害が出た。

しかし、“クロマイト作戦”と名づけられていた上陸作戦は、いよいよ実行段階にはいる。

ひきつづき、第二の台風が朝鮮方面にむけて北上、十二日か十三日ごろに到着すると、観測されていたにもかかわらず、である。

九月五日、二六〇隻からなる大船団が、日本から出航した、約七万にちかい将兵をのせて。

オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フランス、オランダの艦船にくわえて、イギリスの護衛空母「トライアンフ」号も同行する。

あらゆるスケジュールが順調にすすんでいた九月十一日、台風キジアが風速五五メートルでおそいかかった。

将兵が、いちどもぶつかったことがないような最悪の暴風雨とみなされた。

全作戦が変更されないかぎり、既定の針路をとるようにという厳命がくだる。

しかし、運よくキジア台風は、侵攻部隊から遠ざかっていった。

九月十二日、マッカーサーはアーモンド、ホイットニーを連れて板付飛行場にとび、佐世保で旗艦「マウント・マッキンレー」号にのる。

あくる日の早朝、インチョンにむけて出港した。

その日は、あのケベック戦争の記念日にあたった。

「マウント・マッキンレー」号がインチョン沖につく十四日までに、同港の沿岸一帯は、五日問ぶっとおしの猛爆撃をうけている。

最大の猛爆をうけたのは、三つの上陸地点が予定されていたインチョン沖のウォルミ〔月尾]島だ。

ウォルミ島は、ほそい通り道により、本土とつながっていた。

本土上陸作戦に手違いが生じた場合、連合軍はウォルミ島によりながら、増援部隊の到着をまつという算段である。だが、それでも、すこぶるきわどい作戦であった。すべてが、ウォルミ島の速やかな占領にかかっていた。

九月十五日のDデー、第五海兵師団の第一陣が、六時三十三分、ウォルミ島のグリーン・ビーチに上陸を開始する。

軽防備の地点から、散発的な射撃をうけたにすぎない。

六時五十五分、インチョン港を見おろす丘陵ラジオ・ヒルに星条旗がひるがえる。

ペンタゴン〔国防総省〕にとって心配のたねだった海抜一〇五メートルの島は、八時までにその全面占領がおわる。

マッカーサーは、旗艦「マウント・マッキンレー」号の艦橋で、星条旗がたてられるのをながめやった。

旗艦「ロチェスタ’‐‐」砂のストルーブル少将に、彼はつぎのようなメッセージを打電する。

「海軍および海兵隊が、今朝ほど輝みたることなし マッカーサー」

ウォルミ島は、一兵もうしなわずに占領できた。それに付属するソウォルミ〔小月尾〕島もまた、同様であった。

ウォルミ島では、守備隊が奇襲攻撃にめんくらいながら、はげしく抵抗した。ウォルミ島には、三五〇名の守備隊しかいなかった。

一日じゅう、海空軍の爆撃がつづく。しかし、第二波の上陸部隊は、夕刻の満潮時をまたなければならなかった。

十七時三十分、潮がみちるにおよび、主力部隊の上陸がはじまる。

レッド・ビーチでの上陸は、グリーン・ビーチでの上陸ほどなまやさしくはなかった。

しかも、インチョン市内の墓地がある丘陵では、はげしい攻防戦が展開され、北鮮軍の掩蔽壕が、海兵隊を防波堤の下にくぎづけする。

深夜までに、レッド・ビーチの死命を制する観測所の丘に堅固な防衛線がはられた。 |

「マウント・マッキンレー」の艦橋で、

インチョン上陸を観戦するマッカーサー

|

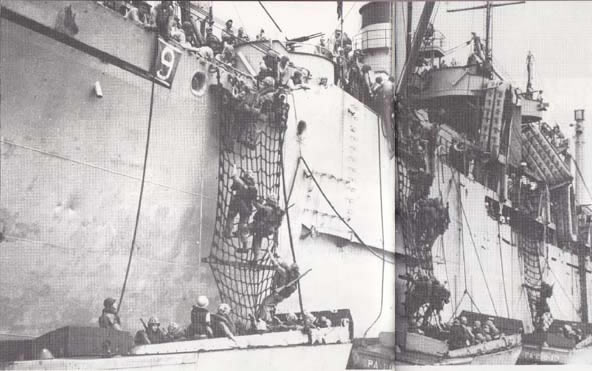

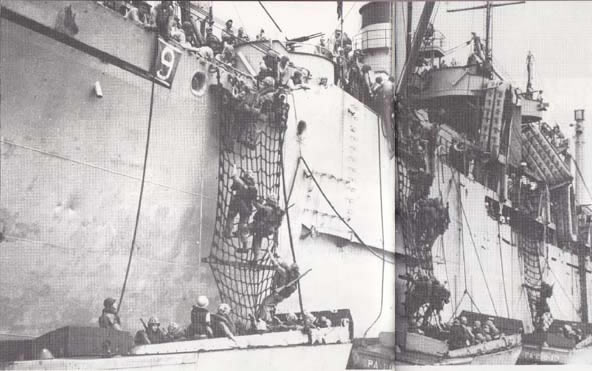

|

インチョン上陸をめざして、上陸用舟艇に移乗する米軍将兵

|

レッド・ビーチの攻撃は、六時間以内に、海兵隊がインチョン市内にがっしり配置されたということを意味した。

すべてが、ほぼ作戦計画のとおりにはこんだ。

本土上陸地点のブルー・ビーチでは、沖合い約九〇メートルのところで泥にはまる舟艇も出てきた。

海兵隊は、浅い海を歩いて渡らなければならなかった。

道路がくずれて、立ち往生する車両もあった。

しかし、防波堤をダイナマイトで爆破すると、ブルー・ビーチの上陸は、ずっと円滑に行なわれるようになる。

深夜までには、ブルー・ビーチから上陸した攻撃軍は、それぞれの目標地点に達していた。

あくる朝には、北鮮軍はあらかた、インチョン市内から撃退されていた。

勝利の第一段階は、安あがりに達せられた。死傷者はわずか一九六名、戦死は二〇名にすぎなかった。 |

英海軍の護衛空母「トライアンフ」号

|

|

米軍が上陸したあとのインチョン海岸

|

マッカーサーの勇気と判断力が、あざやかに実証されたのである。

アメリカ国民は一夜で、絶望的な状況から、驚くべき勝利をつかみとったことを知った。

マッカーサー株が、これほど暴騰したことはなかった。

しかし、緒戦の勝利につづき、連合軍はキンポ〔金浦〕飛行場と、首都ソウル〔京城〕をめざして速やかに進軍しなければならなかった。

北鮮軍の司令部はインチョンを放棄し、ソウルで頑張る決意のようである。首都はいまや、要塞と化していた。

のこりの上陸部隊が下船したあと、マッカーサーはストルーブル、アーモンドらの幕僚を連れて上陸し、戦場を見て回る。彼は、国連軍が五日間でソウルを奪回すると言いきった。

実は、アーモンドが予言したように、ほぼ二週間かかるのである。

北鮮軍は、猛烈に応戦した。二十八日、ソウルをあけわたすまでに、一三万人が捕虜になっていた。

そのあくる日、マッカーサーはキンポ飛行揚におもむく。そして正午、韓国の国会議事堂で開かれた式典にのぞみ、ソウルが韓国政府の所在地として回復されたと、劇的な宣言を行なうのだ。

李承晩は、「行政責任の遂行」を再開するように求められた。

彼は涙を流しながら、国民の名において、マッカーサーにこたえる。

「我々は、あなたを崇拝します。我々は、あなたを民族の救世主として敬愛します」

その午後、マッカーサーは東京に帰った、長い栄光の軍服に最大の勝利をしるして。

|

問題はいまや、敵を迫撃すべきかどうか、迫撃するとすれば、どこまでか、ということであった。

ワシントンは、もしアメリカ軍が三八度線をこえれば、ソ連か中共が介入しないだろうかと心配していた。

アメリカ軍が国連軍の形式をとっていても、共産側は対して気にもとめないだろう。

国連の名目的な派遣軍にすぎないからだ。

これはまったく、アメリカと韓国の独演会であった。

トルーマンは、北鮮軍を壊滅しなければならないという結論に達する。

三八度線以北に聖地としての特権を与えることは、戦争の有利な早期終結を不可能にしないまでも、むずかしいものにするだろう。

マッカーサーは考えていた、第七艦隊を台湾海峡にとどめておけば、毛沢東が少なくとも五〇万の兵力をさき、朝鮮に投入できることを可能ならしめよう、と。

軍事的な観点からみれば、マッカーサーの推論は正しかった。

蒋介石がアメリカ軍の支損なしで海峡をこえ、中国本土に侵攻するという可能性は、まず少なかった。

しかも、マッカーサーが西太平洋全域を指揮下においていたにせよ、中国、台湾、それから朝鮮で二正面作戦に出るための兵力増強を申し入れれば、ワシントンはいつだって、それをしりぞけることができた。

またワシントンは、百も承知していた。

マッカーサーというのは、軍事的な成功を収めるもっともなチャンスがないかぎり、けっして反攻作戦を行なわない人物である、と。

マッカーサーも指摘しているように、中共は、台湾問題にかかわりあいがあろうとなかろうと、いつだって戦争に介入するチャンスがあった。

従って、第七艦隊問題に関連したマッカーサーのトルーマン批判は、大いに根拠があったといえる。

もちろん、ワシントンでは、全面戦争を望む者は一人もいなかった。

マッカーサーとても、元々は中共の戦争介入をけっして歓迎していなかったろう。

しかし、九月二十七日、マッカーサー指揮下の部隊が三八度線を越えるのを許可した統合参謀本部の運命的な決断が東京に伝えられると、朝鮮戦争は、まさにドラマチックな変化をとげたのであった。

それはもはや、国連が命じたような戦争ではなくなった。

侵略に対して、韓国をまもる戦争ではないのである。

せんじつめれば、李承晩政権のもとで、朝鮮統一をはかるための戦争となってしまった。

この作戦が成功すれば、中共とソ連と接する国境地帯に、アメリカの同盟国、へたをすればアメリカの傀儡政権をのこすことになるだろう。

だれよりも楽観的な第三者の国にさえ、この措置のとほうもない重要性がわかったはずである。

しかし、国防総省からの命令は、歯切れのよいものではなかった。

たしかに軍事目的が――つまり、北鮮軍の壊滅――がうたってあった。だが、国連軍のいかなる部隊も、ソ連か中共と接する国境地帯に使用してはならないのであった。

命令書には、どんな状況下においても、これらの国境をこえてはならないし、またソ連および中共の領空を侵してはならないと述べてあった。

マッカーサーはさらに、三八度線以北で実施する特別許可のない作戦計画は、かならずワシントンヘ提示するように求められた。

マッカーサーは当然、自分のうけた命令がもつ制約に反対した。

九月三十日、マッカーサーは国防総省に作戦計画を提出し、即座に許可をえた。

まず第一に、第八軍を三八度線以北に送り込み、敵の首都であるピョンヤン〔平壌]を占領させる、

第二に、第10軍団でウォンサン〔元山〕に上陸作戦を行ない、第八軍と合流させる、第三に韓国軍はチョンチュ〔定州〕〜∃ンウォン〔寧遠〕〜フンナム〔興南〕をむすぶ線の北方で行動し、攻撃は十月下旬に実施するというものであった。 |

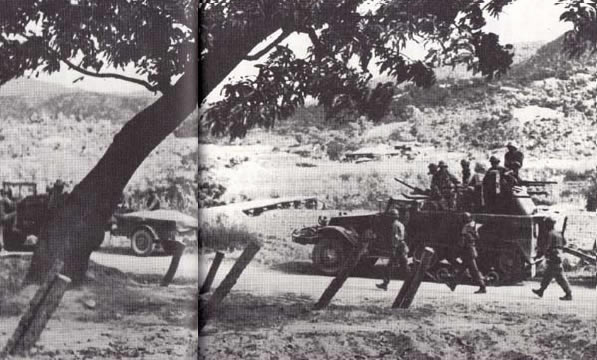

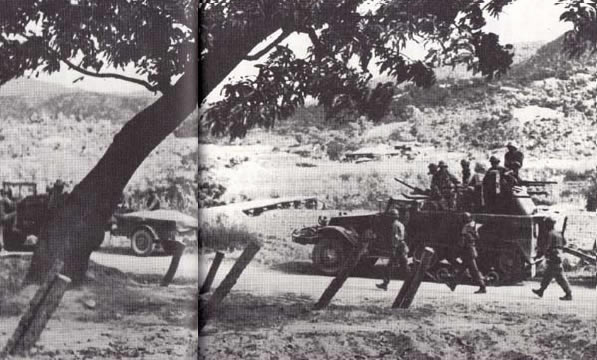

インチョン上陸の翌日、北朝鮮軍は早くも要港から撃退された

北鮮軍の捕虜は、監視下で自分たちのはいる収容所をつくった

|

|

三八度線をこえる米軍の対空砲車と歩兵部隊

国連軍、ソウルで家から家への壮烈な市街戦をつづける

|

この作戦計画が承認されたことは、マッカーサーが許可なくして三八度線をこえたという非難に根拠がないことを物語っている。

ついで、マッカーサーは、三八度線が国連軍を展開するにあたっての障害とすべきではないことを声明してよいか、と許可を求める。

十月一日のその同じ日に、マッカーサーは、北鮮軍の最高司令官に降服を要求している。回答はありそうになかった。

北鮮軍は二方面から包囲され、多数の戦死者、大量の装備を失ったうえ、何万という捕虜を出しながら、三八度線の以北で再結集しようと、敗走しつつあった。

やはり同日、周恩来がペキン〔北京〕で、もし“帝国主義者”が北朝鮮の領土内に侵攻すれば、中国は座視しないだろうと、声明している。

この時点においても、マッカーサーは、中共がピョンヤンの防衛をてこ入れするために未知数の“義勇軍”を送りこんでいるのではないかと、疑っていたのである。

中共介入の危険性が高まっているのに、マッカーサーは作戦計画を続行する。

そして十月六日になると、国連総会はマッカーサーの北鮮侵攻を承認するにいたる。

トルーマンはそれでも、マッカーサーを信頼していなかった。

しかし、二人の食い違いは自分で確かめるのが一番よいと考えるようになった。

彼はホノルルかウェーク島で会いたいと、マッカーサーに申し入れた。

国防長官のマ−シャルは、対共産主義の封じこめ政策に関連する全戦略をマッカーサーに説明しておくべきだ、と考えていた。

とりわけ、ヨーロッパ防衛が政府の最優先政策であり、朝鮮や極東のからんだ問題で全面戦争の危険性はおかしたくない点を、マッカーサーに知ってもらいたかった。 |

中国の周恩来首相

|

この会談には、四軍最高司令官が部下であるトップの将軍に会談を求めるという以外の意味あいがあった。

一国の元首が他国の元首を国際会議に招くような感じであった。

結局、ホノルルかウェーク島からすれば、ワシントンは東京よりもうんと遠い。

マッカーサーはウェーク島をえらんだので、儀礼上からいうと、トルーマンはマッカーサーとあうために、地理的にみて道のりの大半を費やすことになる。

また彼の方から折合うために、わざわざ会いにいくということでもあった。

会談は、十月十五日に予定された。

その間、それより一週間前に、第八軍の先遣隊がはやくも三八度線をこえ、北朝鮮内に入っていた。

トルーマンの大統領専用機はカリフォルニア、ハワイにたちよった。

ホノルルでは、パールハーバーを訪れた。

あくる十月十五日の朝、トルーマンはウェーク島につく。マッカーサーがタラップのところまで出迎えた。

いつもこざっぱりしたトルーマンは、マッカーサーのノータイ、「どうみても、さんざんかぶりふるしたような」軍帽といういでたちに気がつく。

おそらくこれは、元紳士用アクセサリー業者〔注〕としての評なのであろう。

むろん、非礼をあえてしたような服装ではなかった。

〔注〕トルーマンは青年時代、故郷で紳士用アクセサリー業に投資したことがある。

ノータイにふるい軍帽というのは、あのありふれたコーン・パイプとともに、自分にとってもマスコミにとっても、象徴的なものである。

トルーマンは言った。

「元帥、長いあいだお目にかからなかったね」

マッカーサーは答える。

「この次は、近いうちにお目にかかりたいものですね」

しかし、二人が会ったのは、後にも先にもこの一回だけである。 |

トルーマン大統領はウェーク島で、

マッカーサーに戦時殊勲賞をさずけた

|

マッカーサーは当然のように、短気で、反応が早いという評判の男に心をゆるさなかった。

しかし、彼は『回想録』で、トルーマンは愛敬(あいきょう)があって機知にとみ、「一目で、彼が好きになった」と書いている。

これは、さして意外な話ではない。

多くの点で、二人はよく似ていた。

同じ生地からできているのである。

ともに、中西部系開拓者の血をうける、歯に衣をきせない率直型だ。

しかし、トルーマンは、かなりおおぜいの首脳陣を連れてきていた。

統合参謀本部議長のオマー・ブラッドリーに大統領特別顧問のアヴェリル・ハリマン、国務長官ディーン・ラスク、陸軍長官フランク・ペースらである。

第二次大戦中にルーズベルト大統領とあったとき同じように、マッカーサーは、二人の名もない副官しか連れていなかった。

暑いのでトルーマンが上着を脱ぐと、マッカーサーはあの有名なコーン・パイプを取り出して、おやりになりますかと聞く。 トルーマンは、煙草などすこしもやりたいとは思わないと答える。

「生きてる誰よりも、顔に煙をふっかけられてるせいだろう」

マッカーサーは後年、トルーマンがそのあとで、いかにも楽しそうに笑ったと語っている。

彼らは二人きりで、一時間以上も話しあった。

まず最初に、日本と朝鮮の状況を論じあった。

トルーマンによると、マッカーサーは、朝鮮戦争で我々が勝ったと請け負ったそうである。

また、共産側はあえて国連の手ごわい軍事体制に攻撃をしかけないだろう、我々が圧倒的に不敗の制空権をにぎっているからだ、と彼は自分の判断を報告した。

マッカーサーは後年、自分は中共が介入しないだろうとは断言しなかったと語っている。

満州と朝鮮の国境であるヤールー川〔鴨緑江]のむこう側で、大部隊が集結しているものの、介入してきそうな気配はないと言っただけである。

このあと、マッカーサーは、在郷軍入会に問題を起すようなメッセージを送った件で、大統領に謝罪する。

自分に関するかぎり、あの一件はけりがついている、とトルーマンは答えた。

二人の話は、アメリカの国内政治に移っていった。

マッカーサーはトルーマンに、一九五二年の大統領選挙に再出馬するかと聞く。

君はその方面に野心でもあるのかねと、トルーマンは反間した。

マッカーサーは答える。

「そういう気持は、さらさらありません。 あなたに立ちむかって出馬する将軍がいるとすれば、そいつの名はアイゼンハワーになるでしょう、私じやありません」

トルーマンは、この答えを楽しんでいる風であった。そしてマッカーサーに、こう語っている。

「アイゼンハワーは政治のABCを知らんよ。ま、あいつが大統領にでもなったら、その政府のおかげで、グラント〔注〕さえ完全無欠のお手本にみえてくるかもしれないね」

〔注〕グラント(一八二二〜八五年)は第一八代大統領。南軍をやぶった名将。総司令官、陸軍長官に栄進するが、大統領にたてつき、共和党から大統領選挙に出馬して当選。しかし任期中、汚職事件が続発して人気をおとした]

その日遅く、さしの会談をおえたあとのことだが、トルーマンはマッカーサーに、一同のまえで、ソ連か中共の朝鮮介入について自分の見解をいまいちど述べる機会を与える。

トルーマンは報告している――マッカーサーが中ソの介入をありえないとしたのは、彼らが国連空軍のえさになるからである。

マッカーサーによれば、よしんば中共が地上軍、ソ連が空軍をうけもったとしても、両国は協力しないし、また協力はできないだろう、と。

しかし、そこでトルーマンは、もしマッカーサーの見解通りなら、年末までに一部の部隊をヨーロッパヘまわせるだろうとほのめかす。

マッカーサーは当然のように、この提案に猛反対をした。

その日のうちに、トルーマンはサンフランシスコに向けてウェーク島をたち、マッカーサーは東京へ加える。

トルーマンは、会談がかなりうまくいったと思った。彼は空港で、マッカーサーに戦時殊勲章(DSM)をさずけている。

同じ勲章をうけるのは、これで五回めだった。

しかし、じつをいえば、双方がいくらうまくいったようなふりをしても、会談はうまくいかなかったのである。

まず第一に、会談の記録は一切とらないと合意していたのに、マッカーサーもトルーマンも副官と秘書にこっそりいいふくめて、ちゃんと議事録をとっているのである。どちらも、相手を信用していなかった。

|

アメリカ軍のほか、オーストラリア、オランダ、イギリス、タイ、カナダ、トルコの各国派遣軍も、続々と朝鮮に到着した

|

マッカーサーは、全般的なアメリカ情報機関の見解に同調し、中共の脅威を過小評価してしまった。

中共は国連にたちむかうのを意に介しなかったばかりか、マッカーサーが認識していた以上の、はるかに大きな動員兵力を擁していた。

マッカーサーは、トルーマンがありし日のルーズベルトに少しも似ていない人物だという印象をもって去り、トルーマンは、アメリカの世界的な立場をよく説明しておいたという思いで帰国の途についた。

二人とも、相手の真意を少しも深刻には受け止めていなかった。

トルーマンからすれば、マッカーサーにとって、これが“よい子”になる最後のチャンスだった。

マッカーサーからすれば、これは相手がお人好だとすると、実に凡庸な人物が敬意を表しに来たようなものであった。

マッカーサーは、なかでもイギリスが、それから出兵しているほかの国連加盟国が、トルーマンを国益への道からはなはだしくそらせているように思った。

彼はあらゆる地域で共産主義をおしかえすことこそ国益であると考えていた。

一方のトルーマンは、ソ連が核兵器の開発能力をもったいま、世界戦争をさけるためには、共産主義との平和共存こそ、アメリカが迫求すべき唯一の正気な政策だと考えていた。

マッカーサーが自説にこだわるかぎり、もはや考える余地はないだろう。

しかし、ウェーク島の会談があって五日後に、第八軍は北朝鮮の首都ピョンヤンに入城することになる。

十月には、もっと多くの同盟軍が朝鮮に到着した。

オーストラリア、オランダ、イギリス、タイ、カナダ、トルコの各国派遣軍である。

第九師団が編成され、第八軍に編入されていた南朝鮮の各部隊は、韓国軍にさしもどされる。

国連の戦争努力を支えるために、兵員や物資が何波ともなく、日本に押し寄せてきた。

しかし、マッカーサーは、これでもう十分だと感じていた。

ウェーク会談の合意にそい、第二師団を本国に送還する計画がすすめられる。

プサンあてに直送された兵員や物資は、日本かハワイヘ回航するように命ぜられた。

マッカーサーは、朝鮮の統一が達成され、いざ戦争が終った場合に備えて、第八軍による韓国復興の計画をたてさせはじめた。

「クリスマスまでに復員」というのが、アメリカ人家族のスローガンとなった。

ところが、最前線では、マッカーサーが、今後重大な意味をもつ、ふたつの軍事行動に出ていた。

ウェーク会談をおえてまだ二日しかたたない十月十七日、マッカーサーは、アメリカ軍にヤールー川まで五〇〜六〇キロしかない線に進出することを許可したのだ。

それは彼が最初の頃、勝利計画できめた線をはるかにこえていた。

十月二十四日になると、マッカーサーは、国連軍の軍事行動から一切の制限を取り払ってしまう。

統合参謀本部は、この措置が一ヵ月たらず前に承認した命令に反していながら、なんらの手もうたなかった。

この間、北鮮軍は潰走を続けた。 |

後方のキャンプ地で、自国旗をたてるトルコ軍

1950年10月、米戦艦「ミズーリ」号は、ソ連国境から63キ

ロの地点にある北朝鮮側の通信施設に艦砲射撃をくわえた

|

|

空襲後のピョンヤン市内

|

ピョンヤンがおち、第10軍団によるウォンサン上陸が成功したのち、第七師団は、国連軍の強襲とあいまって、北方二四〇キロの地点で、無血上陸を行なう。

一個連隊の空挺部隊が、ピョンヤン北方五〇キロの地点にくだる。潰走する北鮮軍の退路を断つためである。マッカーサーは機上から、この空挺作戦を視察した。

マッカーサーは、ピョンヤンに着陸し、戦争はほとんど終ったと宣言する。

しかし、彼はウォーカー中将と同じように、補結線が危険なまでに伸び切っていることを心配していた。

ヤールー川の北側に築かれた中共の不気味な軍事力を考えれば、マッカーサーの空軍は、てこ入れが必要だということを意味する。

マッカーサーは、ヤールー川を越えて中共領内まで敵機を追跡したかった。

しかも、ペンタゴンはそれを厳に禁じていた。

十一月五日、統合参謀本部は、マッカーサーがヤールー川にかかる橋の爆撃を許可したことを知り、あらためて、国境線から八キロ以内の地域は爆撃しないようにと命ずる。

マッカーサーは、その命令に従わなかったばかりか、この種の爆撃が必要であると、統合参謀本部に答えた。

ワシントンはまたまた、マッカーサーのつくる既成事実の前に屈した。

そしてただ、ヤールー川の水力発電所やダムを爆撃しないように、また越境して満州側の工業施設を爆撃するようなことはさしかひえるように求めたのだった。

この命令は、満州かシベジアに電気を供給している発電所の爆撃は禁ずると、その範囲が拡げられていった。

大胆不敵な武人は、自分は武器を取上げられたと言いはる。

十月二十五日、ヤールー川に近づいた韓国軍の一部隊が、どこからともなく現われた中共軍によって、文字通り潰滅させられる。

数日たらずのうちに、二個師団の中共軍が、朝鮮に入っていることが確認された。

十一月一日までに、それはもはや、否定すべからざる事実となる。

中共は、朝鮮戦争に介入してきたのだった。

top

****************************************

|