|

****************************************

INDEX 1 2 3 4 5 6 7 8 9

比島(フイリッピン)における戦いと軍の退廃(おごりに敗けた皇軍 3)

① レイテ島決戦の行方

さて、米軍がペリリュー島に上陸したのは、昭和19年9月15日であった。

ニミッツ艦隊の海兵師団であった。

ここのわが守備隊は洞窟陣地の利用と夜間折り込みで、海兵師団を悩ましたが、衆寡敵せず30日頃はこの島の大部を占領されてしまった。

一方、マッカーサー兵団の一部は9月15日にモロタイに上陸した。

モロタイに飛行場をつくられてはわが比島の作戦準備に支置となる。

だが、わが航空兵力の劣勢では、奪回はおろか、ほとんど手が打たれなかった。

フィリピン方面では、昭和19年8月に第14軍が第14方面軍に格上げされ、9日その統帥が発動された。

そのときこの方面軍隷下には第35軍が新設された。

9月21、2日米空母艦隊は、大挙北部フィリピンを攻撃したが、22日大本営はわが決戦方面を比島方面と想定し、その時機を10月下旬以降と予定し、それまでに作戦準備を完成するよう、南方軍その他に命令し、同時に第1師団を第14方面軍の戦闘序列に加えた。

こうした比島決戦を前にして、方面軍司令官に山下奉文大将が親補された(9月29日発令)。

山下大将は10月6日にマニラに着任した。

また、その方面軍参謀長には武藤章中将が新任され、10月20日着任した。

さらに、その他の参謀も山下に前後して着任した。

だが武藤参謀長の着任した日は、米軍がレイテに上陸した日であった。

こうして第14方面軍は、新しい司令部の陣容をもってレイテ決戦にのぞむことになったのだ。

レイテ決戦については作家大岡昇平氏の『レイテ戦記』にくわしい。

そこでの第35軍の戦いは、上は軍司令官から下一兵の行動にまでおよんでいる。

いわば、そこでは将兵死闘の連続であった。

当時、鈴木宗作中将の統率する第35軍は、総兵力約10万にのぽり、第16師団(レイテ島)、第102師団(ヴイサヤ地区)、第30師団(ミンダナオ島)、それに独立混成旅団2個をもって編成されており、軍司令部はセブにあった。

10月13日、14日の両日、台湾沖航空戦がおこり、大本営は、日本軍の米機動艦隊にあたえた損害甚大と発表した。

だが、その発表は連合艦隊の戦果の確認のない、いわば、実施部隊の報告を、そのまままとめて大本営に報告したものを、大本営が発表したもので、そこに、発表数字は米軍のそれとあまりにもひどい違いを示した。

作為的なウソではないにしても、この誇大なる戦果発表を信じた大本営作戦部は、10月18日レイテ島に敵の上陸必至と判断し、南方軍総司令官に対し、「比島方面に来攻する米軍主力に対し決戦を指導し、その企図を破砕すべし」と命令した。

そこで南方軍総司令官寺内元帥は、10月22日山下方面軍司令官に対し、「海空軍と協力し、なるべく多くの兵力をもってレイテ湾に来攻する米軍を撃滅すべし」と命令した。

山下大将は着任以来諸情況を認識しいろいろな理由から、レイテ決戦には疑問をもっていたが、この南方軍命令にもとづいてレイテ決戦を指導した。

だが、山下方面軍の作戦に協力する連合艦隊は、10月25日早朝を期して全力をあげてレイテ湾の米艦隊を挟撃しようとしたが、レイテ沖に達する前に、武蔵をふくむ戦艦3、空母1、改装空母3、巡洋艦9、駆逐艦8、合計24が沈没、巡洋艦4が大破その他多数が傷つき、海軍戦力は著減した。

レイテ湾沿岸守備の第16師団は10月19日、敵の艦砲射撃に甚大なる損害をうけ、翌20日には、約2個師団の米軍がタクロバンその他に上陸をはじめた。 |

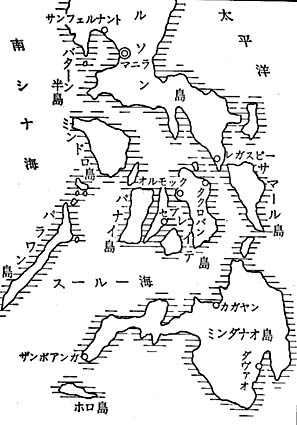

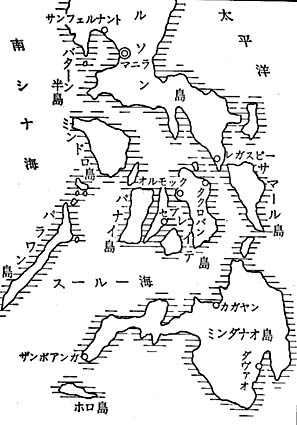

フィリッピン中南部要図

|

鈴木中将は、とりあえず30師団、102師団から、それぞれ歩兵2大隊をレイテに急派し、みずからも11月2日にレイテ島に進出した。

大本営命令によって上海からマニラに急派された第1師団は、マニラからレイテに向かい、11月1日オルモックに上陸し、14日よりオルモック北方地区で攻撃を開始したが、この第1師団の左右に展開するはずの独混部隊は、その到着がおくれ、ために、ここでの戦線は膠着した。

この間、大本営は第10師団、第23師団、第19師団を第14方面軍に転属し、また地上決戦に協力する第4航空軍に、挺進集団を配属するなど、兵力の増強をはかり、また、方面軍も11月下旬には、最後の方策としてグライダー部隊、落下傘部隊をもって、敵のブラウエン飛行場奪回をはかり、地上からは第26師団をこれに向けた。

かくて12月5日6日の攻撃によって、やっとブラウエン飛行場、サンバプロ飛行場を占領したが、この戦果の確保はできなかった。

だが、その頃米軍は、すでに約7個師団の兵力をレイテ島に上陸させていた。

ところが、12月7日になって、約1個師団の米軍が、レイテの裏側オルモックの南に上陸し、10日にはオルモックを占領した。

しかし、ここには日本軍が苦心して運びこんだ軍需品が山積されていたので、敵のこの占領によって、第35軍の補給物資のことごとくをうしない、レイテ決戦の大勢は決した。

② ルソン島持久 top

そこで山下大将は、レイテ決戦を断念し、12月22日鈴木中将に対し、

「軍はその作戦地域内において、自活自戦、永久に抗戦を継続し国軍将来における反抗の模範たるべし」

と命令した。

こうして、この戦争の天王山といわれたレイテ決戦も潰えてしまった。

なぜ、そうなったのか、それには多くの要因もあったであろうが、何よりも航空兵力の不足で、その航空作戦の損耗に補給がつづかなかったことにあったろう。

しかも連合艦隊はここでも大損害をうけて比島近海の制海権をうしなった。

こうしてレイテは孤立せざるをえなかった。

比島決戦を放棄した山下方面軍は、ルソン島の持久作戦にうつる。

そしてマニラをすててルソン島中部に進入する米軍を拘束するため、マニラ東方高地、クラークフィールド西方高地、バギオ、パルテ峠の山地を拠点として長期抗戦することになった。

12月末頃の方面軍総兵力は約9万であったが、昭和19半夏頃から沈められた輸送船は約8割におよび、したがってこの作戦遂行のための兵器弾薬糧抹は、はなはだしく不足していた。

翌昭和20年1月9日米軍はリンガエン湾に上陸し、同日夜までに約7万の兵力を揚陸した。

そして11日頃から、わが第23師団陣地を攻撃した。

わが軍もよく戦ったが、23日頃には、わが陣地は各所で分断、包囲されるに至った。

また、この米軍の一部はマニラに向けて南進し、さらに 一部の兵団はルソン島西海岸に上陸して東進し、31日には落下傘部隊がマニラ南方に着陸し2月6日にはマニラ近郊にせまった。 |

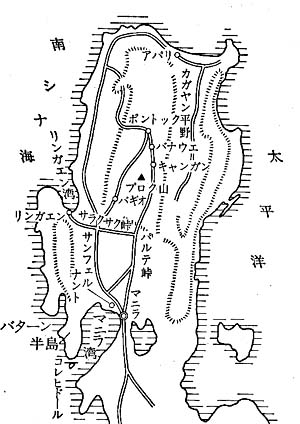

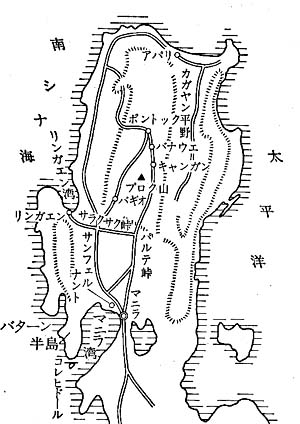

ルソン島要図

|

こうして敵は、北、西北、南の三方からマニラ市に進撃し、2月23日旧市城内に突入した。

だが、ここには、マニラ撤退を肯じなかった野口海軍大佐の一隊が、ここを固守していた。

そのマニラはどんな修羅場をくりひろげていたか。

ここに、振武集団参謀長角健之少将の記録がある。

「この時マニラではわが守兵は、連日連夜耳を聾し目を眩ます強烈なる砲爆撃の下、崩れ行くコンクリート、焼けおちる木造家屋の下に死闘を続け、炎々たる猛火と蒙々たる硝煙の中に屍臭は漂った。

この阿鼻叫喚(あびきょうかん:地獄の責苦)の巷に未避難の非戦闘員たる在留邦人は逃げまどった。

彼らは主として老人と幼児である。

男という男は青壮年を問わず徴集されている。

あるいは市街の陣地に、あるいは山中の陣地に銃を執りシャベルを握って戦っているのである。

砲煙弾雨の中、在留邦人の老幼婦女は逃げまどった。

夫の名を、わが子の名を呼び、親を求めて巷を叫び走った。

しかも戦線は次第に縮まって行く。

遂に頼みとするわが守備隊野口大佐以下の残兵は、折り重なって自決した。

日本守備隊の全滅玉砕にともない、米軍の走狗で立ちまわっていた比ゲリラも雷同した。

野次馬も血に狂った。

時至れりとタガログ族の本質である残忍兇暴性は、復讐の声に燃えあがった。

彼らは逃げまどうか弱き邦人の老幼婦女を追いまわし探し求め、引きずり出して、随所に惨殺を逞うしたのだ。幼児までも一人残らず日本人の息の根は絶やされた」

(「地獄戦線の日本兵」『文芸春秋』陸海軍の総決算) |

マニラの惨劇を画いてあまりがある。

一方、パターン半島の突端には2月15日別の一兵団が上陸し、16日は落下傘部隊がコレヒドールに降下し、日本守備隊は2週間にわたって抵抗したが、ついに自爆した。

こうして、マニラ湾は3月はじめ再開された。

3月にはいると、米軍は、わが第23師団正面を圧し中旬頃になると地上の戦闘は、バギオからパルテ峠にわたる山岳地帯にうつった。

日本軍もよく戦ったが、逐次、米軍に押されて4月下旬には、バギオを奪われ、5月中旬にはパルテ峠も敵手に委した。

こうして、方面軍は窮地に追いこまれたが、6月中旬頃には、アシン川上流の山岳地帯に立てこもって永久抗戦を決意し、飢えと戦いながら、わずかに健在して、8月15日の敗戦を迎えた。

ともかくも、方面軍はルソンの山岳地帯に籠城し玉砕することなく、米軍の相当兵力をここに引き付けていたのだ。

③ 飢餓とゲリラに悩む top

さて、在比日本軍、レイテに戦った第35軍、マニラ東方に後退した方面軍の各戦闘集団は、その組織を破砕され、しかも、食糧難による栄養失調、疫病、風土病による損耗に苦しみながら、よくこれに堪えていたが、とくにここでは「ゲリラ」の出没に悩まされ通しだった。

このゲリラは、米軍の操縦する組織的な比島人潜在部隊ともいうべく、わが軍にとってはなはだ厄介な存在であった。

ために、昭和19年11月頃からは、わが軍も武装ゲリラの討伐を積極的に進めたが、なかなか、その効果はあがらなかった。

そして、ここに太平洋戦争における日本軍の残酷物語が生まれた。

米軍の反攻にともなっての現住民の背反、米軍の進攻後における積極的なるゲリラ作戦、それはいちじるしい戦場治安の撹乱であり、そこでの日本軍は当然に敵性現住民に対してきびしいものがあった。

こうして比島における日本軍の残虐が宣伝された。

が、同じく残虐行為といっても、中国戦場のそれとは同一視すべきものではあるまい。

中国では威武を誇っての加害が多かったが、比島では、生死の局限における生存自衛の加害といえぬこともないからだ。

とにかく、長期持久にうつった日本軍は、すでに一切の糧道をたたれて現地自活を余儀なくされ、しかも組織的攻撃力をうしない疲労と飢餓の中、しかも現住民の敵意にさらされていた。

まさに、それは精神的、肉体的にもはや局限状況をこえていた。

そしてここから餓鬼道におちいった日本軍人の姿が見られたといえよう。

比島戦場にいた、ある部隊長は、

「馬の喰う草根木皮はみな食べた。緑色の草は食べられる。

塩さえあれば昧はつく、トウモロコシが主食、これで糖分をとる。

野菊の葉はおいしい。

草をいれた雑炊が生命の糧、とにかく塩さえあれば何とか露命はつなげる。

しかし、餓鬼道におちいったものもないではない。

そうした当時の実況は、記録するだに苦しい窮境であった。

気力の弱い人は自決するし、本能的餓鬼は極めて少数であるが、人肉を食うたものがいた。

また、食おうと考えたものもいた。

ある中隊長は統御が十分でなく、ある軍曹がその中隊長を殺してその肉を食おうと同僚にもらしたのを、当番兵が聞いて憤慨し、機先を制して、この軍曹を射殺した。

さらに、また、約30名の看護婦隊の肉を食べようという話が伝えられて、彼女ら看護婦は大いに怒り、全員断髪男装した等々、伝聞した。

伝聞だから真偽はたしかめてはいないが、こうしたことを聞いたのは事実である。」

と語っていた。

さらに、さきの部隊長は、なお、つづいて、

「現住民に対する宣撫には、とくに注意していたが、それでも、兵の間には、時に不軍紀なものを出した。

住民を殺傷し、あるいは婦女を暴行したものがあり、誠に残念だった。

これらは、軍法会議を開いて、戦場で無期懲役を課し、憲兵隊に引き渡した。

ともかくも軍紀厳正なる軍隊も、密林行において、餓鬼道におちいると、その惨状は言語に絶するものがあった。

だが、この間にあって、陸士出身の某中尉は、ジャングルの道なき道を、師団尖兵長として特抜されたが、任に堪えずとして自決したし、某中尉は師団の尖兵中隊長として負傷し、歩行不能となったが、部下は担架で中隊長をかつぎ、依然尖兵中隊長として、その任務を続行した勇敢にして使命観に徹した将校もいた。

彼は、特別志願将校であった」

(歩兵大佐山崎来代臣氏の記録による) |

④ 皇軍の堕落 top

たしかに、比島の最後の戦線は、軍紀は乱れに乱れれて、皇軍の名を恥ずかしめるものがかなりあった。

さきに書いた角少将の回想には、きわめて率直に、日本軍の恥部をさらけ出している。

以下、それによると、

その頃斬込隊が敵陣に送られていた。

これらの斬込隊は、その任務に応じ爆薬、手榴弾等の所要の資材と、5日ないし10日分の食糧を特別に加給される。

彼らは『しっかりやってきてくれ』と励まされて陣地を飛び出す。

そして多くの場合無事帰還して、その報告は見事な戦果であった。

だが、それはウソの報告で、真実のものは1、2割にすぎなかった。

中には不届きのものがいて、党を組んで斬込隊を志願し、彼我の中問または他の密林地帯で潜伏し、ゴロ寝して休み、食糧がなくなると、かえってきて、さも戦果を求めたように報告するといった状況であった。 |

という。驚くべき斬込隊の堕落であった。

決死の斬込隊でなく、休養安逸のための斬込隊であったのだ。

さらに、飢餓寸前の状態、昭和20年7月頃には、兵はほとんど栄養失調になやまされ、しかも、マラリアと大腸カタルで病臥する者が多かった。

そしてその暑気にあてられて毎日毎日死んでいった。

それは、かつての孤島の戦場とかわりなかった。

司令部の負傷者は血に塗れたまま、しばしば放置された。

衛生兵も軍医も動れて動けなかったのだ。

戦場はいたるところ、死屍累々として横たわっていた。

死臭は陣地司令部に、渓谷に、森林に漂うた。

生き残りの将兵は、最早、野草を採りに行く元気もなく、彼等は食糧を求めて、さまよう中に路傍に、次々と斃れて行った。(角少将の回想) |

こうした飢餓状態では、人はただ、食べたい、食べたいの一念で、その良心も麻疹する。

飢えても軍紀厳正なるべき軍隊も、その良心のマヒにおちいっては、食うためには手段をえらばない餓鬼道におちいる。

こうしてこの、戦線では、輸送食糧の掠奪、食糧倉庫への襲撃が多発した。

ある部隊では、後方の糧食集積所が掠奪のための不逞兵たちに襲われ、歩哨は傷つけられた。

憤った部隊長はその報復として、となりの部隊のもつ糧株集積所を夜襲し相互に損害を出した。

掠奪のための友軍相剋(そうこく:争い)である。

さらに戦慄すべき事実として食人兵が現出した。

ここでも、さきの角回想を借りよう。

「世界の最精鋭と称され、また自負していた日本兵も、われわれの戦場においては、2、3割位は、いわゆる卑怯者の部類に属する輩があるのが観察された。

この戦場の卑怯者に属する将兵は、敵の銃砲撃を浴びるや一目散に戦線を離脱して逃走した。

三々伍々、あるいは、10人、20人と後方山岳地帯深く逃げのびた彼らは、谷のあいだやジャングルの中に巣喰った。

必然的に食糧に窮したのは勿論である。

食に窮した彼らは、人間食いを思い立った。

つまり食人種化した者は、戦場逃亡者に多かった。

巣喰った地域が、大体、第一線の後方5、6キロ以上の地域が多かったのは、その証左である」

つづけて角回想には、この対策を書いているが、それによると、

「6月下旬頃から人間をくらう不良兵が山中に巣喰っていて危険だという噂が軍中に広まった。

初めの間は病死戦死者の死体の大腿部の肉をソギとる程度であったが、次第に生きている者を狙うようになった。

1人、2人の者が通れば至近距離より狙撃して倒し、立ちどころに渓流に引きずりこんで、巧みに料理した。

だから、単独兵の1人歩きはもっとも危険で、伝令はよく殺された。

そして、『オイ、食われるなよ』とは、兵が公用で出て行く時、戦友が見送るときの言葉であり、

『……谷は通るな、危いぞ。○○を迂回して行け、△△を通るな!』

とは、兵を派遣するときの上官の注意であったという。

こうして、この振武兵団では、人肉喰いに悩んだ結果、これが徴底的討伐にのり出し、憲兵約40名に、兵約100名をつけて掃討した。

その2週間にわたる討伐成果は、42名におよぶ人食兵を射殺したという。

これが、この地区におけるいつわらざる実状であった。」 |

さて、こうした戦場における人食い兵は、わたしは、戦後、ニューギニア戦線でもあったと聞いた。

それは、第5野戦憲兵隊に所属し、ニューギニアから帰還した元憲兵将校はここでも軍命令によってこれらジャングル内の食人兵を捕えて憲兵隊に連行した。

この場合、彼らは、憲兵隊に連行されてもなおしっかりと手に飯盒をはなさなかったという。

が、その飯盒の中には、腐臭はなはだしい人肉のかたまりが入れてあった。

人食い兵の現出、たとえ、それが人の生きる超極限の状況にあったとはいえ、人間が人間を食うという人間喪失の餓鬼道、神の前にこれが許されるものであろうか。

これを聞いてわれわれ日本人の誇りをうしなわないものはあるまい。

まことに、これを書き残すにしのびないものがあるが、日本軍人、いや日本人がかつて露出した民族最大の恥部は、かなしいことではあるが、はっきりとこれを記録にとどめておかなくてはならない。

日本軍人は日本人であり旧日本軍は滅びても、日本人は永遠に生きつづけるであろうから。

top

**************************************** |