|

****************************************

INDEX 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ビルマ戦線、敗走する日本軍(おごりに敗けた皇軍 4)

① インパール作戦

ところをかえて、なお南方戦場をみよう。

それはビルマ戦線における日本軍の死闘である。

さきに書いたように、ビルマ作戦は昭和17年5月で一応おわった。

その秋、大本営は、第15軍に対しインド進攻作戦を内示したが、これは実現にいたらなかった。

翌昭和18年3月、軍は大本営のビルマ防衛方針にもとづいて防衛態勢にうつりつつあったが、このとき、英軍の1兵団が中部ビルマに潜入して、わが防衛線を侵そうとしたので、軍は掃討作戦を展開し、ようやく国境外に駆逐した。

3月17日、大本営は第15軍の上にビルマ方面軍司令部を新設し、ために、これまでの第15軍は作戦に専念することになったが、この間、大本営は逐次兵力をビルマに増強して、昭和19年はじめ頃には、次の兵力をもっていた。

ビルマ方面軍、司令官 河辺正三

第15軍、司令官 牟田口廉也(第15、31、33師団を基幹)

第28軍、司令官 桜井省三 (第2、第54、第55師団を基幹)

第18師団、第56師団、独混第24旅団。 |

さて、昭和18年4、5月頃から第15軍では、インド進攻作戦を研究していたが、南方総軍はその年の末、大本営にインパール作戦実施の意見を具申してきた。

はじめ大本営はこの作戦に危惧を示し反対していたが、南方軍の強い要望に押され、ついに、翌昭和19年1月、

「南方軍総司令官は、ビルマ防衛のため、適時、当面の敵を撃破して、インパール付近、東北部インドの要域を占領することを得」

と指示した。インパール作戦を認可したのである。

だが、その頃、すでにビルマの北境フーコン河谷においては、昭和19年中旬頃から重慶新編第1軍(2個ないし3個師)が、第18師団(田中新一中将)を攻撃しつつ、逐次カマイン方面へ南下していたし、雲南方面でも、少なくとも10個師の中国軍が、怒河を渡河して第56師団を圧迫してきた。

また、ベンガル湾に沿う海岸要地アキアブ方面にも英印軍2個師団が反攻を開始し、さらにビルマ中部には、モウガン、カーサ地区に5千のグライダー部隊が降下し、飛行場や陣地をつくりはじめた。

すなわち、敵の反攻は開始されたのである。

こうした連合軍反攻の最中に、インパール作戦は開始された。

その第33師団は3月8日、第15、第31の両師団は3月15日行動を開始し、インド国民軍も第15軍と行動をともにした。

飛行師団(約100機)は軍主力のチンドウィン川の渡河を掩護した。

作戦のすべりだしは順調で、第31師団は4月6日コヒマを占領し、第15、第33師団も、4月中旬には、それぞれ、インパール市街を望見しうる地点まで進出し、一応、インパールの包囲態勢をとりえた。

だが、この包囲攻撃は行きづまって進展しなかった。

一方、このインパール作戦を容易にするため、大本営はビルマ方面軍のもとに新たに軍を設けて、フーコン河谷および雲南正面の作戦を担当させることにした。

北部ビルマをおさえて第15軍の後顧の憂いを除くにあった。

さて、インパール包囲の態勢はとれたものの、このとき、日本軍はすでに半数以上の兵力をうしない、弾薬糧食が欠乏していた。

もともと、この作戦はまったく補給をかえりみない無暴な作戦であった。

単に兵隊に持てるだけの食糧を持たせる程度の進攻作戦で、まったく補給計画を持たなかったのだ。

しかも、5月にはいって雨季となった。

ものすごい雨の中で、疲れた将兵は苦しんだ。

ところが、こうしたことに無頓着だった牟田口軍司令官は、5月15日、山内第15師団長、柳田第33師団長を、「戦意を欠く」ものとして罷免した。

軍司令官の暴挙であった。

6月にはいると、日本軍は押され、出撃してきた英印軍2個師団はコヒマを奪回し、包囲されていた英国軍は、増強されてよみがえった。

攻守ところをかえたのである。

そのとき、第15軍司令官は、インパール最後の攻勢を試みようとして、コヒマを撤退し衰弱しきっている第31師団と、潰滅に近い第15師団の残存兵力を、インパール平地東北側に集結を命じた。

だが、第31師団長佐藤幸徳中将は、軍のこの態度に激怒し、軍の命令に従うには、師団は自滅の外なしとて、意を決して自ら軍司令部との無線連絡を断ち切り、師団主力を率いて、チンドウィン河畔の糧株集積地点に向かって後退をはじめた。

明らかにそれは抗命である。

親補職たる師団長の戦場における「抗命(こうめい:命令違反)」は、わが建軍以来、かつてなき事犯で彼は職をとかれ軍法会議にかけられた。

当時、軍僚のあいだには彼に同情するものが多かったと聞いたが、それは牟田口軍司令官の統帥への非難であった。

かくて、彼は隷下3人の師団長を罷免したのである。

佐藤中将はのち不起訴となった。

だが、この作戦指導は非難に値する。

すでに、インパール成功の見込みはなかったのにかかわらず、後図(こうと:将来案)を策するの勇断のなかった第15軍司令官をはじめ、総軍、大本営はともに史家のきびしい批判をうけねばならない。

7月4日に至って、やっと大本営は、南方総軍に対し、作戦中止方を指導し、第15軍が退却命令を出しだのは7月8日であった。

② 死の敗走 top

だが、この退却は悲惨そのものであった。

弓兵団(第33師団)の山本支隊に従軍し、身をもってビルマ戦場を体験した従軍記者丸山静雄氏(朝日新聞)は、「インパール死の敗走」という貴重な体験を、雑誌『中央公論』(昭和39年8月号)に寄せているが、その山本支隊は、チャモール付近にあって、軍の退却掩護にあたったので、ここでは続々退却する部隊の実相をよく捕えることができたのであろう。

以下、同氏の記述を拝借して、その実況を書いておこう。まず、この部隊の実相である。

「このとき、わたしたちは、英印軍が棄てていった天幕を切って山の斜面に張り草を敷いて寝ていた。

雨と飢餓の中に、ほとんどすべてのものが、マラリアとアメーバ赤痢と脚気に悩まされていた。

栄養失調でもあった。

1日の食事は、はじめ1食2合の定量であったが、雨季にはいり補給が困難なるにつれて1合5勺についで1合、5勺、1勺になり、最後には米10粒か20粒程度になった。

朝11時ごろになると、支隊本部の当番兵が飯盒を下げてくる。

蓋をとるともうもうたる湯気、その中にジャングル野菜と米10粒ほど、それを一気にのみほす。

味覚も満腹感もない。

ただ体中がカーッと熱くなって、脇の下にジッと冷汗がにじむ。

体から力がぬけ、ガックリとなってそのまま草の上に横になる。

これで1日の仕事は半分終わる。

あとは、ジッと夕食を待つ――だれ一人起きているものはなかった。

そこに、マラリアの発熱がつづき赤痢が加わる――。

体力はみるみる消耗し、だれも青ぶくれた顔にドンヨリと目だけ開き、せまいテントの中に1日寝ていた」

第1線将兵の実況である。丸山記者は、この山本支隊が退却する7月20日頃、このチャモールを去り、軍の退却集中地域カボウ谷地について、そこでの退却してくる軍隊の状況をつぶさに見た。

「潰乱する軍隊とはこういうものであろうか、指揮体系が崩れ、軍紀をうしなった軍隊は、もはや軍隊ではなかった。意思をもった人間の集団でもなかった。師団長はジープか馬にのり、あるいは籠にゆられ、衛兵をつれて真先に道を急ぐ。そのあとには、次級指揮官の群れ、次いで比較的丈夫な部隊だけが一応隊伍をなしてつづく。

それとともに、補給、通信、輸送、医療機関も、潮の引くように、おおむね引きあげてゆく。

それらが去ったあと、谷地は死の沈黙、その中を、とり残された落伍兵、負傷兵、患者が、三三伍々下ってゆく。指揮官、引率者もなければ、護衛兵、看護兵もいない。

銃剣、薬缶(やかん)を棄て、水筒と飯盒(はんごう)だけをぶら下げ、杖をたよりにトボトボ歩いてゆく」

さらに、そこでの傷病兵たちはどんな状況におかれていただろう。

「野戦病院や、こわれた建物の中には、まだまだ無数の傷病兵が亡者のようにうごめいていた。

野戦病院といっても、かやぶき、壁も床もない吹きっさらし、草を敷きかさね、そこに横になっているものが多かった。熱発患者が雨にうたれ、ふるえていた。

手のないもの、足を切断したもの、目を撃たれたもの、傷痕がくさり肉の腐臭が鼻をつく。

ハエが群がるが追おうともしない。生きているのか死んでいるのか雨の打つまま。

ヒゲのぼうぼうとのびた顔、それが樹の茂みの下に、どこまでもならぶ。

近づくとパッと目を開き沈痛な表情で見つめる。あまりの深刻さに、慰めの言葉一つ出なかった」

まさに、それは地獄絵図である。この従事記者は、さらに、つづいて書いている。

「谷地を下っていくと、完全武装のまま、右に左によろめきながら歩いてゆく兵隊があった。

小銃をおいてゆけ、剣を捨てろ、薬缶をはずせと、誰も見かねていうが、この兵隊は何一つ棄てようとしなかった。――

死の直前まで、叩きこまれた兵器尊重の観念を忘れられない兵隊の姿は、まことに哀れであった。

道わきには、点々と兵隊の死体、おやっ、頭がないと、のぞきこんでみると、首から上にはハエが真黒にたかっていた。

自決したばかりの兵隊もいた。まだまもないのであろう。ハエもついていなかった。

心臓部のシャツに血がにじみ、両眼を見ひらき、足もとに血のついた小銃がころがっていた。

死体は足を道路につき出し、頭は申し合わせたように草むらの中にかくれていた。

それが道路の両側に行けども行けども、はてもなくつづく。

死屍累々、鬼哭啾々というより形容する言葉もない」 |

これが、インパール敗走の日本軍隊の姿であった。

悲惨にして凄絶、おおよそ、世界の戦史にこのような人間悲劇があったであろうか。

人々は、もはや、ここでは「軍隊」などといって、かれこれ批判すべきではあるまい。

ただ、わたしは、このような事態に追いこんだ、日本軍の「統帥」を憎み、そして、そこでの高級指揮官の責任をもっとも、はげしく糾弾したいと思う。

③ ビルマ戦線の崩壊と驕れる将帥

top

さて、ビルマ戦場、北部ビルマの戦況はどうだったか。

ここでも、第18師団は敗退し、中国軍はこれを追って、6月18日カマインに突入したし、その東方のミイトキーナでは5月17日米英軍がグライダーで降下して以来、その完全包囲下に約2ヵ月半の激戦がつづけられたが、8月3日、ついに籠城部隊の大半が死傷した。

方面軍はこの増援のために第49師団を急派したが、急援途中、この師団は敵の各個撃破にあい、到着した僅少兵力では、その救援の目的を達することができなかった。

また、雲南方面では、第56師団は、怒江西岸の拉孟、騰越、龍陵等において、5月中旬以降、怒江を渡河進撃してきた中国軍16個師に対し、孤軍奮戦したが、その戦勢は悲惨なものを示していた。

そのため大本営は、9月25日に至り南方軍に対し、

“以後、主として南部ビルマの要域を確保し、もって南方軍北翼の拠点を形成し、その間、出来るかぎりの華印連絡の封殺につとめよ”

と指示したが、怒江西岸にあった第56師団は、中国軍に圧迫され、その華印連絡の封殺もできなかった。

また、第15軍方面の英印軍は、敗走する日本軍にせまって、マングレーに向かって進撃してきた。

日本軍は、もはや、わずかにビルマ南部に存命するにすぎなかった。

大本営は昭和20年1月、南方軍に対し、

「南部ビルマは南方中核地域すなわち、インドシナ、タイ、マレー、スマトラ要域の前方拠点としてこれを確保すべし」

と指示した。

つまり、南部ビルマは、南方中核地帯の前哨地帯として存在することになったのだ。

ビルマ方面軍(木村兵太郎大将)は、イラワジ河畔において戦力の回復をはかり、反撃の機会を狙っていたが、2月下旬英印軍は、イラワジ川を渡って、3月3日メイクテイラを占領し3月21日にはマンダレーを占領した。 |

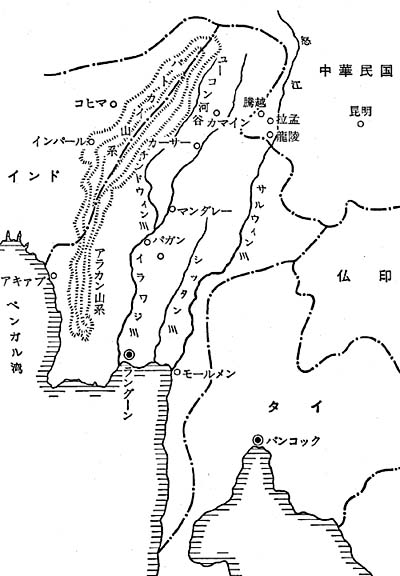

ビルマ要図

|

そしてわがイラワジ河畔の戦線は破れた。こうして、もはや敗勢の挽回は不可能となった。

方面軍司令官木村大将は、これまでのラングーン死守を放棄し、当時、ラングーン――ブローム――エナジョン道方面で苦戦しつつあった桜井兵団(第28軍桜井省三)を敵中に残したまま、4月23日、ラングーンをすてて、最高指揮官自ら飛行機でモールメンに脱出し、つづいて24、5日の両日司令部職員およびラングーン駐屯の全部隊が脱出したのである。

この4月23日から25日にいたる3日間こそ、ビルマ戦線の致命的な崩壊の日として記憶さるべきだろう。

すでにシッタン川以西にはわが軍なく、とり残された桜井兵団は、敵の重囲を脱して、方面軍主力と合流しなければならなかった。

集団司令官桜井中将は5月から6月にかけて、隷下集団を掌握して、敵中マンダレー街道を横断し、シッタン平地をこえて敵の重囲をこえねばならなかった。

2万ないし2万5千のわが将兵は、7月にはいって行動をおこし、その主力は24日マンダレー街道を敵中突破し、シッタン河畔に到着したが、それは大兵団の死の脱出であり、そこでは多くの犠牲が払われた。

ビルマ国軍は、インパール作戦の頃は国内警備についていたが、イラワジ会戦の頃から動揺し、日本軍戦線が英印軍に突破されてからは、全面的に反乱し、バーモー首相は辛うじて日本に脱出した。

在ビルマ日本軍約33万、その20万がここでたおれた。

これが、ビルマ戦線推移の大要である。

さて、ここでみられるものは、人間の極限を越えて戦う将兵の姿である。

だが、そこでの極限を超えた作戦といっても、つまるところ、無謀なる作戦の犠牲であった。

今日、なお、ビルマ作戦、ことにインパール作戦の暴挙が、はなはだしく批判されているが、わたしにとってただ残念だと思うことは、牟田口将軍に、いささかも反省が見られないことである。

一将功ならず万卒を枯らしめた、この作戦の責任者、□では国民に申し訳ないと言っていたが、わたしは今から一昔前、雑誌『文芸春秋』の随筆欄に小さく書かれていた、彼の短文に目を投じたとき、心から怒りが込み上げてきたことを忘れない。一体そこには何か書かれていたのか。

「昭和37年7月英国のA・パーカー(当時英第4軍団の参謀)氏から、当時の日本軍の行動についての照会文書が届いたが、その書簡の中に、日本の第31師団が4月6日要衝コヒマを占領しながら、なぜディマプールに進撃しなかったかの疑問を発してそのわけをただした。

このパーカー氏の疑問もムリではない。

当時わたしは第31師団長佐藤中将に対して、直ちに退却する敵に尾してディマプールに突進すべしと命令した。

何ぞ図らん、この命令はK方面軍司令官(河辺正三)によって取消さしめられたのである。

このことは、私が今なお残念に思われてならないところである。

パーカー氏の書簡によって、なおさら私の作戦は誤りでなかったことの確信を深めた次第である」

(要旨、『文芸春秋』昭和38年9月号、パーカー氏との往復書簡) |

古来、敗将兵を語らずとある。

が、この惨憺たる敗北を喫した敗将は、戦後20年にして、なお、その作戦の優を誇称している。

あるいは、この命令を拒否した第31師団長佐藤中将に対する執念のような対抗意識が残っていたのかもしれない。

佐藤と牟田口とは以来、ともに死ぬまで妥協しなかったといわれているから。

しかし、それにしても、この自己の作戦指導に誤りなかったという、この豪語、人々、ことに旧軍人たちはこれをどううけとるであろうか。

たとえ、それが、戦略的にあるいは戦術的に妥当であったとしても、それは図上の戦術や兵棋の上のことではない。

現にやっと生きている兵隊、しかも弾薬はつき糧食なき軍隊、すでに限界を越した部下軍隊の現状を知らなかったのだろうか。

将棋の駒のように動かすだけが、大軍の将帥だったのか。

今日に至って、なお、旧軍の「統帥(とうすい:軍隊を指揮監督する権限)」とその「統帥者」について考えさせられることが多い。

top

**************************************** |