|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9

二百十日(関東大震災1)

一九二三年八月三十一日の世界は、相変らずの行き当りばったりで動いていたが、それでも、いつもよりはいくらか面白いことがあったといえるかも知れない。

ドイツでは一ドル当り一千万マルクと、マルタの価値がまたまた下落していたし、イタリアでは、首相になったばかりのムッソリーニが、コフル島(ギリシャの北西海岸、イオニア諸島の一つ)の砲撃命令を下していた。

しかし、そうした面倒な事態は、全体からみるとほんの一部分にすぎず、そんなことに直接関係をもたない多くの人たちは、もっと面白おかしい出来ごとに気をとられていたのであった。

ウォーレン・ガマリール・ハーディング大統領(一八六五〜一九二三年アメリカ大統領)が死んでまだ一ヵ月と経っていないというのに、アメリカの新聞は紙面の多くをスポーツに割(さ)いていた。

ニューヨーク州のサラトガでは、アルゼンチンのルイ・エンジェル・フイルポとの重量級世界選手権試合を目の前にしたジャック・デンプシーが、ジョージ・ゴッドフリーという雲つくばかりの黒人を相手に、スパーリングに余念がなかった。

フォレスト・ヒルズ(ニューヨーク市)では、“大ビル”ことウイリアム・T・ティルデンと“小ビル”ことウイリアム・M・ジョンソンの二人の名選手の対決を控えて、 |

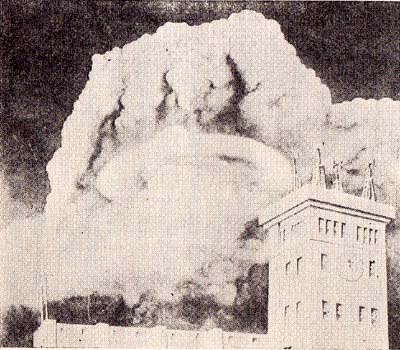

9月2日午後、災上する東京市上空に現れた

襟巻雲の写生図

|

全米ローン・テニス・トーナメントがいよいよクライマックスに達しようとしていた。

ヘンリー・サリバンという名のアメリカ人が、はじめてイギリス海峡の横断水泳に成功して、この世界的行事に道を開いたのであった。

このように、新聞がスポーツの花形たちのことを充分に扱ったということは、当時はすでに世界各国の国民がいかにも素朴な気持ちで世界大戦(第一次)と呼んでいた戦争がすんでから五年も経っており、従って人々の気持ちもすっかり落ちついて、自信にみちていたことを反映したものと思われる。

それからの十年というものは、スポーツ界で数々のレコードが樹立されたように、他のいろいろな分野でもかつてなかったような記録がつくられたのであった。

相つぐ騰勢に息をつくひまもなかったニューヨークの証券取引所では、引け値はさらに強含みであった――ゼネラル・モーターズ15 1/2’U・Sスチイール93 1/8’ニューヨーク・セントラル100 3/4。

その日の夕方までには、市民はこぞってレーバー・デイ(労働記念日。アメリカの多くの州で祭日と決められている日で九月の最初の月曜日)を控えた長い週末休暇を過しに、市外に殺到していた。

まして晩ともなると、おりから市中に姿をあらわしはじめていた『スピーク・イージー』(禁酒法実施中のもぐりの酒場)で夕食をすませた芝居好きの人たちが、アイリーン・バルドー主演の『リトル・ミス・ブルーバード』、ジョージ・アーリス主演の『ザ・グリーン・ゴッデス』、それから当時上演二年目にはいっていて、未曽有のロング・ランを続けていたアン・ニコルズの『アビーズ・アイリッシュ・ローズ』などを見にわんさと押しかけていた。

そしてニューヨークの芝居の観客たちが、第一回の幕合いで出てきたころは、ロンドンでは真夜中すぎで、タイムズ紙がコスグレーブ(ウィリアム・トーマス・コスグレーブ。一八八〇年生まれ。アイルランド(現在のエール)の政治指導者)がアイルランドの選挙に勝ったことや、皇太子殿下のカナダ訪問旅行の準備がととのったことなどのニュースを組み込んでいる最中であった。

一方サンフランシスコでは、これから夜になるところで、ここではロン・チャニー主演の『ノートルダムのせむし男』という映画が好評だった。

太平洋上のハワイのホノルルでは、はじめは棕櫚(しゅろ)の木影、それに続いて背後に屹立する山々の影がワイキキ・ビーチに長く投げかけられていくにつれて、波乗りに興じる人たちも最後の波を見つめていた。

更に西に赴いて日付変更線を越せば、まだ正午をすぎたばかりだったが、日付はもちろん翌日になっていて、九月一日であった。さらに東京となると、むし暑い土曜日の早朝であった。

日本では、九月一日という日には伝統的な呼称がつけられ、特別の日とされていた。

こうした日は他にもかなりあるのだが、その日は、新年が二月はじめからスタートする旧暦で数えて『二百十日』目に当っていた。

そしてこの『二百十日』は、伝統的に不吉な日、つまり台風かそれと同じような災害が起る日ということになっていたし、これは現在でもそうなのである。

その日の朝、横浜地方裁判所に出勤しようとしていた、若い裁判官のスミヤスクニオの頭のすみにも、恐らくそうした考え方がひそんでいたのであろう――それに、その日はいかにもむし暑い日だったのである。

とにかく、一たん出かけた彼は、おりから雨が降り出しそうだったので、傘を取りに引き返したのであった。

下宿に戻った彼はさらに考えた結果、どうも出勤しない方がいいようだ、という気持ちになった。

そして彼は、そのまま寝てしまったのだが、あとで考えてみると、これが彼の生命を救うことになったのである。

正午になると、日本最古の煉瓦造りの建物であった地方裁判所は、くずれて煉瓦と石の山となってしまい、その下には十何人というスミヤスの同僚を含む四十四人の死体が、埋められたのだ。

一九二三年には気象台ではまだ、台風を外国の女性名で呼ぶといった、しゃれた思いつきは実施されていなかったが、台風そのものがいまと違っていたわけではない。

事実この『二百十日』の日には、東京の南方百六十キロほどのところに台風が発生しつつあったのであって、その日の早朝に雨が降ったのも、湿気が多かったのも、この無名のあらしの影響だったと見てよかったろう。

ともあれ、十一時半になると、日本の首都東京と、その南方二十七キロの忙しそうな横浜港の上空はからりと晴れて、焼けつくような太陽がぎらぎらと輝いていたのであった。

この二つの都会の住民たちも、地球の裏側にある都市の住民だちと同様に、週末の計画をたてており、それぞれに忙しかった。

東京市民の一人に青木満喜子という、十二歳になる少女がいたが、彼女の父親は、隅田川から程遠くないところにある町工場で眼鏡の縁を製造していて、それを近くの店に売りさばいていた。

彼女の母親は、東京の南へ汽車で一時間半ほどの、相模湾に面した大磯という避暑地で夏を過していた。

満喜子も、早目の昼食をすませてから、午後の汽車で大磯にいくことになっていた。

彼女は、むこうで要る身のまわりの品々をビーチ・タオルに包み、その夏最後の行楽である大磯行きのために、よそ行きの服装をした。

新らしい服を着て、いつもはく下駄ではなく、新品の編み上げ靴をはいていたのである。

そこから一キロ半ほど南にいったところの、同じくぎっしりと家の立てこんでいる地区には私立の病院があって、池口栄吉というなかなか評判のいい医者が開業していた。

この池口医師は四十二歳で、日本医専の出身であったが、開業医としての手腕はそのあたりに聞こえていた。

彼の患家のなかには、安田財閥の安田家があり、この安田家は日本の四大財閥の第四位を占めていたのである。

その朝の池口医師は診察室で、手首にガラスの破片を突き刺した、午前中最後の男の患者を診ていた。

隅田川は、水が濁っている、ゆるやかな流れの川で、ロンドン市内を流れているテムズ川と大きさも同じくらいである上に、どこか感じが似ている。

池口医師と青水満喜子が住んでいた、その隅田川の河口近くの本所区は、むかしはなかなか栄えたところである。

まだ東京が――最初に築いた砦の持ち主の名をとって――江戸といっていた一八六八年以前、そしてここに居を構えた将軍が、そのささやかな砦を大きな城に造りかえて、代々住んでいたころには、この本所区は誰もが住みたがる住宅地区であった。

その間にどんなことが起ったかということを知るためには、日本の首都の歴史の目ぼしいところを振り返ってみる必要があろう。

一六〇三年に、有名な徳川家が天下をとるにおよんで、江戸は政治的首都となり、天皇とその宮廷とは京都に引っこんでいることになった。

こうした処置を恒久化し、日本じゅうの大きな大名に忠誠を誓わせるために、徳川家は巧妙な方法を考え出したのであった。

それは、これらの大名たちに対して――経済力と政治力の差はあったが、そうした大名が二百人ほどいた――年間の大部分を江戸で過ごすことを強要したのだ。

大名が領地の城に帰るときには、自分の江戸不在中の忠誠の誓いのための人質として、その近親者を江戸に残しておかなければならなかった。

江戸では、大名の多くが、将軍の居城から南もしくは西にあたる地区に住んでいた。

彼らの邸宅は、それぞれ二千人から二万人にもおよぶ家来や、召使いや、商人たちの住宅に囲まれていて、それ自体ひとつの町の集団のような様相か呈していた。

そして、江戸が地方的な町から大きな首都に発展していくにつれて、こうした町々がその地方(藩)を形成していったのである。

大名家に仕える家臣の数も百万をこえるに至り、これが有名なサムライなのであり、その勇気と、忠義と、そして強烈な自尊心をたたえた信条は武士道として知られ、江戸の、そしてひいては日本全体に通じる人間の典型となった。

大名の家族が死に絶えてしまったり、その領地財産を失ってしまうようなことかあると、主人を失ったサムライはローニン(浪人)となり、武士であることをやめて、もっと穏やかな商人となるか、あるいはその他の職業につくかしなければならなかった(武士道のなかで何よりも大切な点は、形は何であれ金銭をもうけることを恥と思うことであって、今日でもチップをもらうことを、こころよしとしない風習が日本の一部に残っているのは、これからきているのである)。

隅田川の河岸地区に何人かの大名が邸宅を構えていた本所は、多くの元サムライが住みつにていたところであった――あの赤穂浪士の『四十七士』の悲劇が、一七〇三年一月(新暦に直したものと思われる)の雪の降りしきるある夜にクライマックスに達したのも、実にこの本所であった。

武士道の型どおりの実行としていいはやされたこの事件は、ある小大名の家来たちが、命を捨てて見事に主人への忠義の証拠を示したものであった。

彼らの主人が同僚の一人とのいさかいの結果、切腹の刑に処せられたことに対して、彼らはその主人の同僚の首をはねることによって、復讐をなしとげ、そのあとで彼ら全員が切腹をして果てたのであった。

彼らの斬首が行なわれた屋敷は、ちょうど眼鏡の縁を製造している青木製作所が建っているところであった。

一九二三年には、この辺一帯は青木氏の工場のような小さな町工場にささやかな事務所や、倉庫、そして中流以下の人たちの住宅街となっていた。

このあたりでいちばん人目を引く建築は、直径が四十五メートルもあるという、大きくてずんぐりした丸天井の国技館で、その形は土俵の上でいかにも儀式ばった勝負をする力士の太鼓腹にも似ていた。

当時をしのばせるよすがとなるものは、隅田川の左岸(東岸)すれすれに並んで建っている安田家の邸宅くらいのもので、これこそは東京における安田家の最高司令部であったのだ。

分家の方の安田善雄は、軽い結核にかかっていたので、同家の主侍医であった池口医師は、毎日のように診察に赴いていた。

手入れの行き届いた池のよどんだ水には、黒ずんだ鯉(こい)がのらりくらりしているという安田家の庭園をへだてて、広い土地が空地になっていた。

この空地は、少し前まで陸軍被服廠があったところで、ここで軍服が製造され、倉庫に貯えられて、そしてここから日本全国に散在していた各種の陸軍部隊に、汽車や汽船で運ばれていたのである。

当局ではこの被服廠の規模では増大する部隊の需要に応じかねるという結論に達したので、一年前に工場と倉庫を含む全施設を、他のもっと広大な土地に移転させたのであった。

そして十五エーカーほどの、くさび形をしたこの被服廠跡は間もなく、小学校と、郵便局と、区役所を含む公園にすることになっていた。

それまでのあいだ、この土地は、近所の子供たちの遊び場として、また日本大学付属中学校などの生徒の運動場として使用されていたのである。

隅田川の下流、河口地帯の衰微――それは当時としては、ロンドンのイースト・エンド、ニューヨークのブルックリンのグリーンポイントにたとえることができた――はすべて、過去七十年間に東京全市に起った、驚くほどの変化のひとつのあらわれであった。

一八五四年の開港と、ある程度天皇を神格化することに役立った一八六八年の王政復古とによって、東方の都という意味で東京と改名されたこの首都には、かつてなかったような大変貌が起ったのである。

数十年のあいだに、東京は素朴な封建制をかなぐり捨てて、喧騒きわまりない二十世紀を迎える準備をした。

高尚な住宅地区は、湿潤な河岸地帯からもっと奥の方にはいり、政府の役所に近いというところから――かつての大名の邸宅がそうであったように――外国の公館が建てられた皇居の南西に当る小高い地域へと移っていった。

この間に、最初ちょっと減った人口――もはや首都に止っている義務のなくなった大名が、それぞれの所有地に引き上げていったことによる――が、三百万近くにふえて、ニューヨーク、ロンドンに次いで世界第三位になったのである。

東京が近代的な大メトロポリスとしての重要性をそなえることになったことのもっとも印象的な証拠のひとつは、いまや毎年やってくる外人の訪問客の数であった――東京市民のなかには、当時なお、東京はもちろんのこと、日本全体としても、外国人がやってくるなどということは考えられなかった時代のことを覚えている者がたくさんいたことは事実であった。

第一次世界大戦までは、そうした外人訪問客は、畳みの上に寝て箸で物をたべなければならない日本式の宿屋に泊るか、さもなければ名前だけは帝国ホテルと大げさに呼ばれてはいたものの、いかにもみすぼらしくて混雑している西欧風のホテルに泊るより仕方がなかった。

東京に必要なものといえば、それはロンドンのクレアリッジ、パリのリッツ、ニューヨータのプラザといったような、名実ともに第一級のホテルを建てて、こうしたみすぼらしい旅館に代えることであった。

戦争のために、そうした計画の実行も延期せざるをえなかったが、しかし戦争が終ると間もなく、帝国ホテル新築の事業が真剣に検討されることになった。

その設計に当った人は、フランク・ロイド・ライトというまだ中年前の建築家であったが、その選考方法も、アメリカのその方面の第一人者を見つけるために、ニューヨークに派遣した代表団によって、いかにも日本的な方法でなされたのである。

代表団の一行は、五十七丁目にあるプラザ・ホテルに宿をとったが、その理由は、ここが最もいいアドバイスを与えてくれる人に接するのに、とくに都合のいい場所にあったからであった。

その人は林愛作氏といい、そこから二ブロックほどの五十七丁目にある山中ギャラリーのマネジャーをしていた。

林氏が、その仕事にぴったりという人を知っている――実に運がよかったことには、その人も、このギャラリーの最上の愛好者の一人だった――というのを聞いた一行は、もうそれ以上に探す必要はないと思ったのであった。

帝国ホテルの会長であった大倉喜八郎男爵は有名な美術鑑定家であったが、ライトもまた、この方面ではかなりの知識と趣味とをもっていた――ライトの日本の版画についての趣味は、大戦前の彼の日本滞在中に身につけたものであった。

一行の団長であった男爵のあいそのいい息子の大倉喜七郎もまた、たちまちライトと意気投合した――彼が興味をもっていた芸術の分野は、西洋音楽であったが、あとで彼がいったように、ライトとミリアム・ノエル夫人という婦人とのあいだの特異な交友関係によって、彼は人間の奏でる協奏曲(コンチェルト)における『変奏曲(バリエーション)』というものを、感じさせられたのだという。

ただ一人彼だけが、豪華なホテルを建てることについてのライトの業績を、調査することを主張した。

だが、調査しようにも、そのようなものはひとつもなかったのである。

東京にやってきたライトは、いざ仕事を始めるとなると、若干の困難にぶつかりはしたが、しかし、これから建てるホテルの様式が、ニューヨークやロンドンやパリにあるホテルとは――そして、ホテル以外のどんな種類の建物とも――全くちがったものであるという事実は、その困難さのなかには入らなかった。

大倉男爵とその一党は、砂山の上に石を十五ほど並べておけば、パルテノン(ギリシャノアテネのアクロポリス丘上にある女神の神殿)よりも意味が深いと考えるような文化に育てられてきた人たちであった。

そういうわけで彼らにとっては、普通の西欧式建築と、それに改良を加えるというライト式の行き方との相違などは、どっちでもいいことだったのである。

それよりも、彼らがいちばん困ったのは、ライトが工事の原則と予算というものを、全く軽べつしてかかっていることであった。

予算の方は三百万円で、これは当時の対米レートでは半分の百五十万ドルだったから、充分な金額といえた。

ところがライトは、もう工事もかなり進んでしまって、いまさら他の者とかえるなどということが不可能になってしまってから、いとも冷静な態度でさらに三百万円を要求し、工事完成直前の一九二三年の夏までには、九百万円近くもかかってしまったのである。

関係者にとっても運がよかったのは、大倉男爵がその赤字を埋めることをいやがらなかった上に、彼がむしろそれを国際親善のジェスチュアであると考えていたことであった。

地震のひんぱんにある東京のことゆえ、対震措置を講じなければならなかったわけだが、それについてライトが従来のような措置を軽べつしていないこと、電力というものに対して異常なまでの熱意をもっていたということが、工事上の二つの問題であったが、この二つともいずれ劣らぬ問題だったのである。

電力にとりつかれている結果、彼は調理場を電化したばかりでなく、バスの水を温めるのにも電力を使おうとしたのだが、これは他の二、三の点と同様、どうしてもうまくいかなかった。

日本では、どんな田舎の宿屋でも風呂というものがあって、大きな風呂が一つあれば、泊り客の全部が一緒にはいれるようになっているのだが、ライトは各部屋にバスをひとつずつ付けることを主張していた。

彼はあとで費用の点で譲歩したが、その結果は、泊り客の半分が一度にバスをとろうとすると、あとの半分の人たちは冷たい水のバスをとるか、前の半分がすむまで待っているかしなければならないということに、相成ったのである。

このお湯の問題は、温めた水を使用人に手おけなどでくませるということで解決はしたが、しかしそれよりも深刻な問題は、地震の脅威からくるものであった。

東京の市街地は大体湿地帯で、地下二・四メートルほどのところが地下水面になっている。

従来の建築方法では、地下を掘って根継ぎをするようなことはしていなかった。

ところがライトは反対に、地中にコンクリートの杭を打ち込み、その上に家をのせるという方法をとったのである。

それだけではなかった。

床についてもライトは、従来通りのやり方で、側面の壁で床を支えるという方法をとると、いったん地震がきて、その支えている壁がこわれてしまえば、床が落ちてしまうだろうと主張した。

彼は、中央に設ける何本もの柱で床を支えておくようにしようとして、それはボーイが片手で皿を持っていると同じ状態なのだと、なかなか適切なたとえをいったりした。

最後に、壁そのものについて、ライトは、九〇センチもある厚さのものを、鋼鉄の棒や波形鉄板(なまこ板)で補強したものなどは使わずに、底部よりも上の部分のほうが薄くなっている、くさび形の壁をこしらえて、その頭には薄っぺらな銅の板をかぶせた。

かりに大きな被害のあった一八九〇年代にあったような地震が起ったら、いったいどうなるだろうか?

打つ手といってはなく、ただ手をこまねて、そんな地震の起るまで待っているより仕方がなかった――地震が起った場合にはなんとか新たにホテルの支配人となった犬丸徹三が善処するだろう、ということだったのである。

さてその犬丸支配人は、一九二三年の九月一日にはそれとは別の問題をかかえていたのである。

というのは、新ホテルの落成祝賀のための昼食会が、実にその日の正午から催されることになっていたからだ。

招かれた名士の数は全部で二百人に上り、その中にはアメリカの駐日大使サイラス・ウッズもいたが、これは週末で東京にはいなかった。

犬丸は当時まだ三十五歳であったが、彼は高等商業(現一橋大学)を出るとすぐにホテル業にはいって基礎から勉強をした上に、満州鉄道の旅館からニューヨークの旧ウォルドーフ・ホテルまでというふうに、世界中のホテルを廻って実習をしてきたのであった。

彼はべつに、落成式のことが気になったのではなかったが、ただ物ごとには往々にして最後の瞬間にまずいことが起るものであることを、知っていたのである。

正午少し前に、彼はホテルの二階にあった自分のオフィスに部下を呼び集めて、来賓たちの扱いなどについて、最後の注意を与えた。

新ホテル祝賀のこの大昼食会は、その日の午前中に東京市内で予定されていた数多くの重要な催しの一つにすぎなかった。

その中でもとくに重要だったのは、海軍将校のクラブである水交社における小人数の集会であって、おりから天皇陛下から大命降下のあった海軍大将山本権兵衛伯爵が、ここで組閣の準備をすることになっていた。

朝から、各大臣の候補者たちが出入りしていたが、なかでも後藤新平子爵には、内相か外相という重要ポストを与えられることになっていた。

東京でいちばん大きい朝日新聞の若い記者福馬謙造は、その朝、二十いくつの新聞社の連中にまじって、その取材にきていた。

正午近くなったころの彼は、クラブの庭に腰をおろして、もうそろそろ山本大将が記者会見をしに出てくるころだな、と考えていた。

非常にセンセーショナルなことが起って、大きな記事が書ければいいのだが、と願っていたのである。

福馬記者が、水交社の庭で待機していたころ、もう一人の朝日の社員、トラックの運転手の白石辰雄は、相模湾にのぞむ大磯の先の根府川駅の横内にさしかかった汽車の中で、うつらうつらしていた。

白石は八人の僚友たちと、かねてからの計画で伊東温泉に遊びにいく途中だったのだが、この伊東温泉は海水浴場というよりは、東京の吉原にも似た歓楽境で、そこには公認の遊廓があったのである。

根府川の東北方に当っては、三日月形に弩曲した相模湾岸にそっていくつもの行楽地や、砂浜にそった漁村があった――熱海は、けわしい山々が海岸近く迫っているところから、ナポリに似ているといわれていたし、小田原は、広重の東海道五十三次の浮世絵の材料になっていることで知られていたし、また中世期の首部であった鎌倉には有名な大仏があって、年間に何万人という参詣者があった。

こうした名所、行楽地から奥まったところの森におおわれた高地一帯にはまた、温泉や山の景色で知られた行楽地があったが、その中でとくに有名なのは箱根で、ここが関東平野の西の境をなしていた。

そしてこうした土地を一段高いところから見下ろしているのが、堂々とした富士山で、周囲の山の頂や海岸のある地点から、それも雲や霧が晴れたときだけ、その英姿を仰ぐことができた――この富士山に対しては、古来数えぎれないほどの賛辞が捧げられている。

相模湾の海岸線は、鎌倉から南に延びて三浦半島の南側を形成しており、三浦半島が、相模湾と東京湾を分けている。

十六キロはなれた、かもめの飛びかうこの半島の反対側には、大軍港の横須賀があり、さらにその二十四キロ北方には横浜港があったが、この横浜港は東京とは違った理由で、しかも東京よりはるかに急速に、発展したのであった。

七十五年前に、アメリカ合衆国の初代日本駐在領事タウンゼント・ハリスが、開港条約の交渉に当っていたころの横浜は、実に民家が百一戸という村にすぎなかった。

それが一九二三年の現在では、開港条約が締結された結果はじめられた貿易のおかげで、人口五十万という日本最大の貿易港となり、とくに生糸輸出の中心地をなしていたのである。

外国公館以外の外国人が、市の人口に対してとるに足りない割り合いを占めるにすぎなかった東京とは違って、横浜在留の外国人は三千人に達しており、かなりの力をもっていた。

ある意味では、在留外国人こそが横浜であったともいえたし、少くとも横浜市の重要な存在理由であったといえる。

経済的にうんと豊かな外国人は、八百メートルほど奥にはいったところの長細い丘になっている山の手か、または海岸通りのオリエンタル・ホテル、ニュー・グランド・ホテルに住んでいた。

彼らは、ヨコハマ・ユナイテッド・クラブでいっしょに昼食をとり、日曜日にはユニオン教会にいくか、さもなければ東京の北に当る山岳地帯にある軽井沢にいくことになっていた。

そして実にこの土曜日には、エンプレス・オブ・カナダ号で帰国する友だちを見送るために、いつもより大勢の外国人が、横浜市内に留っていたのであった。

エンプレス・オブ・カナダ号は、正午にバンクーバーに向かって出港することになっていて、それより数分前に見送りの人たちは船からおりてきて、同船が停泊していた税関前の桟橋に集っていた。

在留外人の一人で、この桟橋前の人たちに加わっていなかった人に、アントニオス・パパドポーロスというハンサムな青年がいたが、鼻から額にかけての古風な線でえがかれたその旅商は、いかにも名前の示すようにギリシャ型で、コスモポリタンな経歴も手伝って、国際的な周囲にぴったり合っていた。

オデッサ(ウクライナ)の在留外国人に加わっていたギリシャ人の両親のあいだに生れた彼は、五ヵ国語をマスターしていて、一九〇六年、十一歳のときには、ロシア革命でコサック騎兵が群衆に突入するのを目撃したこともあった。

チューリッヒの大学にいたころ、学生たちの夜会でウラデイミール・イリッチ・レーニンと会ったこともあり、やがてオーストリアとハンガリーがセルビヤに宣戦布告した日に大学を卒業すると、貿易商会を経営していた父の命令で、支店を開設するためにウラジオストックに派遣された。

ウラジオストックに赳いた彼は、百万ドルのコーヒーの取り引きをやり、このコーヒーをモスクワに送ったのだが、コーヒーがシベリアを輸送されている途中に勃発した一九一七年のロシア革命のために、返送されてしまった。

彼のウラジオストック時代は、それで終りをつげた。

その後、彼は日本に赴いたが、ちょっとのあいだ故国に帰り、美しくて若い夫人を迎えてきてからは、落ちついて貿易業に従事していた。

横浜での彼は、その充分な余暇をテニスで過していた。

パパドポーロスの一生は、彼の前に日本にやってきたギリシャ人同様に、危機一髪という場面の多いものであったから、その日の朝も危いことの二つや三つあったとしても、驚くほどのことではなかった。

その中でもいちばん困ったのは、彼が最近ドイツから輸入した三台の撮影機のうちの、東京に住んでいるある宮内省写真師に売った一台に関したことであった。

その写真師が数日前に、撮影機械をもってやってきて、どうしたらいいかわからないと訴えたのであった。

写真師は、日光御用邸の芝生を散歩しておられた両陛下を撮影していたのだが――天皇(大正)はこの御用邸で、先天的な神経衰弱の療養につとめておられた――カメラが故障を起していたというのだ。

仰天した写真師は、故障のことをいうこともできず、そのままクランクを回していた。

もちろん、現像しようにもフィルムには何も写ってはいない――パパドポーロスが、そのカメラを引き取ってくれて、宣言供述書を書いてくれないかぎり、彼としては切腹をしなければならないと訴えたのである。

パパドポーロスは、宣誓供述書を書いてやったばかりでなく、新らしいカメラととりかえてやった。

調べてみると、前のカメラには確かに欠陥があった――巻付け器が巻きとるよりも速く、リールからは露出されないままのフィルムが、どんどんと出てきたのである。

問題は、いかにしてこのカメラを使えるようにするか、ということであった。

メーカーのところへ送り返すといっても、時間と労力ばかりかかって、果たして満足になおるかどうかも疑問であった。

日本で修理させることには、少くとも同じくらいの危険がともなった。

事務所にいって、交通事故を解決するための金をとっておこうとして、家から電車の停留所まで歩いていく途中、パパドポーロスはこの問題について真剣に考えていた。

何かいい方法があるに違いない。

人口の稠密な関東平野の一角にある東京で、パパドポーロスや、総理大臣や、三百万市民のそれぞれの計画が実現されようとしていたころ、あたかも東京市の上にのしかかるまっ黒な大ばさみのような形の、中央気象台の塔の大時計の二本の針が、刻一刻と正午に追っていた。

その時計の両針が重なろうとしていたころ、ときの東京市長、永田秀次郎は市庁舎の彼の事務室の、柔らかいクッションをのせた椅子にかけていた。

正確にいって十一時五十八分四十四秒六、この市長室の天井に下っていた電灯が左右に揺れたときに、永田市長は――あとで思い出して語ったことだが――大声で叫んだ。

「おおっ」と、彼はいった。「地震だ!」

まさに永田市長の叫んだ通りであった。この電灯の揺れこそは、関東大震災のはじまりだったのであり、そしてこの関東大震災こそは、いまだかつてなかった破壊的地震であったし、また恐らくは、長くかつしばしば災害に見舞われる人類の歴史を通じても、最も深刻な天災であったろう。

top

**************************************** |