|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9

至急救援を乞う(関東大震災7)

関東大震災には居合わせずに、しかも現地から最も遠く離れたところにいて、最初にこの地震を知った人がいた。その人とは、ワシントン市ジョージタウン大学地震学研究所長のフランシス・A・トンドーフ神父であった。

彼がそれを知ったのは、言葉をかえていえば、地球の反対側に少くともかなりの地震学的変動があって、恐らくそれが日本であろうと感じたのは、東部標準時の八月三十一日夜十時十二分、これは地震が起ってから十四分後のことであった。

世界の他の場所にあった地震計も、それより少し前に感じてはいた――ウィーンでは地震の十一分後に、香港では五分三十秒後に。

しかしこれらの記録はただ、地震がかなり遠くで起ったものであり、そのマグニチュードは第一級のものらしいということを示しただけで、それ以上のことは全然わからなかった。

それが史上最大の大惨事であることを世界がほんの少しでも知るまでには、それから十一時間、つまり丸一日かかったのであった。 |

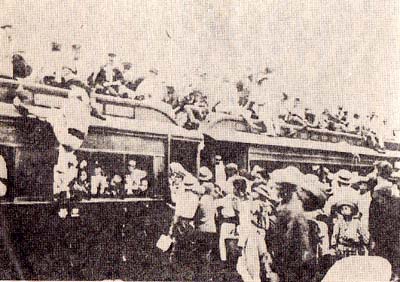

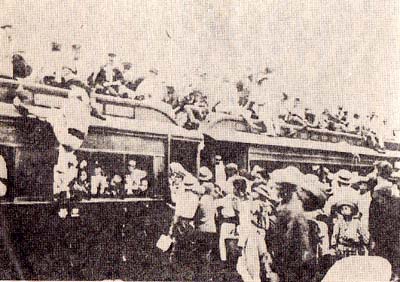

列車にしがみついて東京を逃れる避難者たち

|

こういう状態では、地震のニュースがおくれたなどということは大した問題ではなくて、とにかくニュースが世界じゅうに伝わったということだけでも、大したことだったのだ――たとえそのニュースが少しずつ、幾日間もかかって伝えられたにせよ。

関東大震災の被災区域があまりにも広くて、いろいろな方面に波及した上に、あまりにも多くの人命と財産を破壊し去ったので、たとえ通信機関に全く異状がなかったと仮定しても、その記事を取材しただけで新聞記者としてはまさに特筆大書すべきことであったろう。

通信機関が全く壊滅してしまった現実の状態では、地震が起ってから数時間もしくは数日たっても、いわゆる真相に近いことすら世界じゅうに伝わっていなかったとしても――永久に伝わらなかったとしても――あえて驚くには足らないだろう。

この大災害のニュースを最初に伝えようとしたのは、横浜市の神奈川県警察部長、森岡二朗であったが、それは、彼がその日の午後実に悲惨な経験をしてからのことであった。

地震が起ると間もなく彼の事務室のあった県庁舎には、大勢の避難民が殺到した。

庁舎に火が廻ると、森岡は避難民たちをつれ、とりまく焔を突いて海岸に出て、海にとび込んだのだった。

それは、ちょうどライジング・サンの石油タンクが爆発を起して、その油が海面上に浮いているときであった。

しかし、彼もほかの人たちもかまわず海にはいっていって、油の波を避けるようにしながら、碇泊している大型船めがけて泳いでいった。

そうして三時間も海の中にいたあとの六時半に、恐らくはラッフインのものだったであろうランチが彼を救い上げて、おりから桟橋を離れ、フィロクテテス号のあとを追って防彼場外に出て、海岸から三キロのところにとまっていた日本の貨物船コレア丸まで運んでくれた。

船上にあがった彼はすぐに、船長から救助を求めるための無電使用の許可をえた。

ところが、警察部長はここで重大な誤りを犯してしまった。

彼はうっかりして無電を東京の内務省にあてて打っていたのである。

幸いなことに、無電の使用に着眼した森岡の機敏さは衰えなかった。

東京から応答がこないのは、東京にも大地震があったからに違いないと判断した彼は、こんどは大阪府知事あてに打電したが、それは大体午後九時のことであった。

そしてこの無電が、大阪府庁だけでなくて、沿岸各地の無電局や海上の船舶にキャッチされ、救助の口火を切ったのである。

この無電の文章は、いろいろに翻訳されているが、次に掲げるのが最上のものだと思う――

本日正午大地震起り、次いで大火災を生じ、全市火の海と化して死傷算なし。輸送機関はすべて破壊され、通信機関は断絶。

水も食糧もなし。至急救援を乞う。 |

森岡が打った大阪あての無電をキャッチした沿岸無電局のなかに、東京の北東二百四十キロほどの小さな町にある磐城無電局があった。

ここの電信技手の米村嘉一郎は、そのときまでに、他無電局や横浜港内の船舶からの断片的な通報で、地震があったことは知っていた。

また、彼のところだけが、日本で唯一の外国に打電できる局であることも、わかっていた。

森岡からの電文によって、米村は横浜のただならぬ情勢を察した。

横浜には多くの外国人が居住していること、彼の局が諸外国に打電できる唯一のものであることを考えた彼は、このニュースを海外に打電することこそ、いまの彼の義務であると判断した。

そこで彼は、英語で二十語の電文をつくり、RCA(ラジオ・コーポレーション・オブ・アメリカ)のロサンゼルス局あてに午後十一時に打電した。この電文は、森岡の打電したものに基づいているもので、東京のことには触れていない――

| 本日正午横浜に大地震ついで大火災あり。事実上全市が炎上、死傷おびただし。交通機関全滅。 |

米村技手の打った電報――なかで彼が用いた“交通”(trafic)は、海底電線、電信、交通の全部を意味していた――は、九月一日の土曜日、現地時間の午前六時二十分にRCAのサンフランシスコ局でキャッチされた。

同局では、このニュースを電話で同市のAP通信の支局に伝え、同支局は二分後に、これを全加入者に送った。

そしてニュースは、地震が起ってから十二時間後に、アメリカの夕刊紙に掲載されはじめたが、これが関東大震災の第一報であった。

それからの数日間というものは、世界中の新聞という新聞が、こうした世紀の大ニュースを知りながら、その状況を知るすべがないという苦しい破目に陥った。

そして各新聞社とも、東京には二十人余りの外国人特派員はいても、記事を送る方法がないとは知りながらも、とにかく特派員たちとの連絡に全力をつくしたのであった。

なかでもアメリカのAP通信では米村技手に無電を打って、東京支局長のジョージ・デニーに使者を送るように頼んだが、この使者がうまくデニーと連絡がとれて、その結果同記者の目撃記事を三日後に入手した。

これがアメリカ人特派員による震災の最初の記事であった。

こうなると他の新聞社でも、米村技手こそはかけ替えのない人物だとわかり、われもわれもと彼のところヘニュースの依頼があり、それにこたえて彼が送った記事は、その殆んどが彼の近くの町の新聞に載った記事の焼き直しだったにもかかわらず、地震後の一週間にわたって全世界の新聞の主要なニュース・ソースとなったのだった。

従って時としてそのなかに、東京で流布されていたでたら目の噂がまじっていたのは、驚くには当らない。

これも世界じゅうに伝わったいささか奇怪な報道の一つとして、地震と時を同じくして富士山が猛烈な噴火をしたので、恐らく地震の原因はこの噴火であろうというものがあった。

そしてこの報道は、いろいろな形で数日間はそのまま信じられていたが、やがてホノルルの大学教授の令嬢だったミス・メアリー・アリグザンダーを含む三人の女性が、避難民を乗せた船で神戸に着いて、それを否定したことによって終りを告げた。

地震が起ったときには、三人の女性は富士登山の最中で、中腹くらいまで登っていた。

地震のショックで山の斜面を物すごいスピードで落下してくる岩石を辛うじて逃れた彼らは、ガイドたちといっしょに無事に下山することができたのであった。

同様に虚報ではあったが、噴火説よりはいくらかもっともらしかったのが、相模湾の入口のところにある大島が、地震のために全部海中に没してしまったという話であった。

事実は、大島は本土のどの部分よりも震央に近接していたものとは見られるが、殆んど損害を受けてはいなかった――地震学的に見て、同島がとくに堅い岩から成り立っていたので、耐震力が強かったのが、その原因といわれる。

これらの報道のなかで最も荒唐無稽だったのは、オランダとドイツの国境のある小さな村で、おりから東京の家族の安否を問い合わせる電報を打ちにいった日本人学生川喜多長政が聞かされた話であった。

電報局の男が打電を拒否して、こう言ったのである。

「そりゃあ無駄だ、きみの国はもうなくなってしまったんだよ。

でも、心配しなくてもいいよ。われわれドイツ人が、きみの面倒を見てあげるからね」

東京とその近辺がどうなったかということについては、日本人自身も外国の人たちと余り変らなかった。

死者まで出ている地震の震源地から最も遠く離れていた場所に避暑地の軽井沢があり、そこは東京市の北百六十キロのところであった。

ここでも、地震はかなり激しく、数戸の家が倒れて、土地の人間一人がかもいの下敷きになって死んだ。

この軽井沢の避暑客――当時もいまと同様に、西欧の人たちが多かった――のなかに著名な英字新聞ジャパン・アドバタイザーの経営者だったB・W・フライシャワーがいた。

軽井沢での地震でかなりのショツタを受けた彼は、東京にいる同紙編集長あてに電報を打って、軽井沢の地震の模様を大々的に扱うよう命じたのであった。 ]

またほかの軽井沢の避暑客たちは、地震のあった日の夕方に起った奇妙な現象に、首をひねっていた。

それは、南方の地平線にそって現れた一種言うにいわれぬ美しい、赤い光で、彼らは近くの丘の上に立って何時間となく、それを眺めていた。

そうした見物人のなかに、長年にわたって東京の明治学院大学の教授をしていたカール・オーガスト・ライシャワー博士がいたが、博士はその現象を、噴火で新らしい山ができたために違いないと判断をした。

それから三日経って、東京から北方に何キロも歩いてやっと乗った汽車で、避難民たちがやってきてから、軽井沢の人たちははじめて事の真相を知らされた。

最初にやってきたのは、アメリカの商人ハロルド・C・ハーギンズという人で、この人は十七年前のサンフランシスコ地震の経験者でもあった。

そして、その晩軽井沢の公会堂で報告会を開いた彼は、東京の地震はサンフランシスコの時とほぼ同じくらいの程度であると述べた。

それから何ヵ月も経ってから、ライシャワー博士夫人は、彼女にとっては大地震が特別の意味をもったことを知った。

彼女は聾唖学校の創立者であったが、なんとその二人の娘たちが朝鮮人に間違えられたのであった。

首都東京では、この未曽有の大惨事の記事を本国に送ろうとして、外国特派員たちがありとあらゆる手段をつくしていた。

磐城から米村技手が派遣した使いの者が着く前にジョージ・デニーは記事を名古屋局に送ったのだが、優先権のある日本政府の電報のために、まだ打電されずにあった。

ホノルル経由の太平洋海底電線が不通になっていることを知っていたほかの特派員たちは、徒歩で末端駅までいくと、そこから長崎行きの汽車に乗り込んだ。

そこからは、グレート・ノーザン(無電会社)によってウラジオストック、シベリア、モスクワ経由で、記事を送ることができると思ったのである。

ところが彼らが長崎に着いてみると、長崎電報局の小心者の局長が、特派員たちが料金先払いのための充分な証明書をもっていないのを理由に、打電を拒否してしまった。

他社よりも資力の豊富だったのは、デニー(AP)のライバルだったUP通信(いまのUPI)とINS(インタナショナル・ニューズ・サービス社)であった。

INSの東京特派員デューク・パリーは、富士山から遠くない富士裾野という村まで歩いていったが、ここから大阪までの汽車は動いていた。

なにしろ不定期だったので、汽車は避難民で一杯だったが、パリーは最初に出た列車の機関車の前部の排除器によじのぼって、地震後三日目に記事を打電することができた。

UPでは、大阪毎日新聞の元ニューヨーク特派員で、当時は本社に戻ってきていた高田元三郎氏の協力によって、他のライバル二社よりも早くニュースを送ることができた。

当時大阪毎日は、飛行機で特派員を東京に送って取材に当らせていたが、その飛行機で同社の東京発行所であった東京日日新聞の記者たちを連れて戻ってきていた。

高田氏の最初の記事――以上のようにして東京から特ってきた目撃談の数々を、英文に書き直したもの――は千語に及ぶもので、彼はこれを一語三ドル五十セントという至急電報で打たせたが、これはかつてUP通信が受け取った新聞電報のなかで、一本の電報としては最高料金のものであった。

東京にいた日本の新聞記者たちも、困難に見舞われていた。

東京市内の新聞社で焼け残ったのは、たった一つしかなかった。

その焼け残りの東京日日――これも、あとで焼けた――が印刷した新聞は一枚だけのもので、五百部にすぎなかった上に、果たして非常事態のもとで読む人がいるものかどうかを、怪しんだ上でのことであった。

在京の各大新聞社では、宮城前の広場にテント張りの臨時編集局を設けて、重要な資料やもっていけるだけの設備を運んでいった。

朝日新聞社にとっての問題は、大阪朝日で印刷するための記事をどうして大阪まで運ぶか、という点であった。

水交社で組閣をカバーしていた政治部記者の福馬謙造は、さらに大きな仕事をねらっていた。

彼は、記者三人で編成した三組のうちの一組に参加を志願したが、このチームはその日の午後おそく、それぞれに別のコースをとって徒歩で大阪へ出発した。

福馬の組は最後で、六時ごろに出発した。

東京を出発した三人は、京浜国道を横浜に向い、壊滅した同市の周辺を通っていった。

鎌倉にはいって、その惨憺たる光景を見ると、家族が同市の近辺に住んでいる三人のうちの一人が、こうなったら自分の家族の安否を尋ねる方が先決だといった。

あとの二人は、夜通し歩き続けた。

翌朝になって、頭上を飛行機が一機飛んでいるのを見た福馬の相棒は、あれはわが社の飛行機が大阪へいくのに違いないから、いまさら歩いていっても無意味だといった。

福馬は、堅く決するところがあった。彼は独りで、鉄道線路にそって歩いていって、夜になっても貨車のなかで三時間ほどまどろむだけであった。

箱根付近の山越えをしていた彼は、殆んどのトンネルが地滑りでふさがってしまっていることを発見した。

こうして行手をさえぎられると、彼は山を越えていって、反対側の線路を見つけて歩いた。

ふさがっていないトンネルの入口にいくたびに、『自警団』の人たちが彼に、トンネルの中には朝鮮人がかくれていて、はいっていくと殺されるといった。

山をはい上るのがいやになった彼は、構わずトンネルを抜けていった。

朝鮮人なぞは、一人もいなかった。

福馬はどこかで、乗っていた汽車が地滑りのために根府川で脱線して、東京の方に向って歩いていた同じ朝日の運転手の白石辰雄とすれ違った筈であった。

二人が会っていたら――お互いに顔を知っていたのだから――福馬は白石の体験を聞いて、さらに記事を豊富にできたに違いなかったのだが、しかし、彼らはぶつからなかった。

九月三日の夜、福馬は富士山麓の富士裾野駅に着いたが、汽車はまだ運行していた。

そして、次に出る汽車をつかまえて乗り込んだ彼は、翌朝大阪に着くまで死んだように眠った。

大阪に着いてみると、彼が途中で見た飛行機が朝日機ではなかったことがわかった上に、他の二つのチームもまだ着いていなかった――彼は、大震災の最初の目撃記事を届けたことになった。

その記事は、大阪朝日の紙面を埋めつくしたばかりでなく、シベリア経由で打電されて、世界じゅうの多くの新聞に掲載されたのであった。

日本の東海岸では夏になると、卓越風は大体昼は陸に向って吹き、夜間は沖の方に吹く。

火災第一日目の風向は、火勢によってつくり出された上昇気流の影響があったにもかかわらず、通常の型のとおりだった。 そして、第二日目の日曜日にも同様の現象が起ったので、東京では風はすでに前日の火災で焼けてしまった下町を、もう一度なでまわす形となった。

このことと消防当局の破壊消防とが相まって、月曜日の朝の四時か五時ごろには火は消えてしまった。

一方横浜では、東京よりも早く火災が起っていたので、石油タンクだけを残して、日曜日の午後に鎮火した。

その後、両市民の当面した問題は、その廃墟のなかでどうして生きていくかということであった。

東京市では、約十万人が焼死もしくは地震によって死亡したが、生き残った二百五十万人のうち、その六割に当る百五十万人が完全に焼け出されたのであった。

横浜市の生存者は五十万人近くだったが、状況は東京市よりも悪かった。

焼け出された人たちのうち、東京では十五万人、横浜では三万人ほどが、かなりの火傷を負うか、怪我をしていた。

このような大勢の負傷者を収容するには、両市の病院数では――たとえ、その多くが焼け残ったとしても――到底間に合うものではなかった。

そして負傷者の手当てをする以外に、負傷者はもちろんのこと、一般の焼け出された人たちに住む場所を与え、また全市民に食糧と水を配給したり、衛生施設をつくってやるという、大きな問題があった。

そのなかでも、とくに急を要したのは衛生施設の問題だったが、これが二つの事由によって、困難を極めた。

事由の一つは充分な水、とくに飲料水の配給ができなかったこと。

いま一つは、死体の取り片づけであった――被服廠の四万体のように、街頭に積み重なったままのもあれば、焼けた家屋のなかに、そのままになっているのもあった。

おりから暑い上に快晴が続いたので――地震後の最初の雨は、月曜日の夜になってからだった――市民の衛生的見地からも、一刻も早く片づける必要があった。

といっても、輸送機関はもちろんのこと、片づけに必要な道具もなかったので、どうして手をつけたらよいかわからないという状態であった。

これらの問題にさらに拍車をかけだのが、月曜日の朝、山本内閣が正式に発足して事態の収拾に着手するまでは、一切の責任は前内閣にあったのだが、その前内閣の閣僚たちが辞表を出して姿を消してしまった、という事実であった。

前内閣は日曜日の午後――この間に山本新内閣は、赤坂離宮の芝生の上で組織され、摂政宮(昭和天皇)による親任式(認証式)が行なわれた――緊急閣議を開いて戒厳令を公布したほかに、非常事態に対して政府がとるべき方策の基礎となるべきものを打ち出したのであった。

その一つは、特別震災救済基金一千万円の支出決定であった。

いま一つは、臨時震災救護事務局(九月二日設置)の設置であって、総裁には首相が、副総裁には内相が就任した。

この臨時震災救護事務局は、山本内閣がのちに非常事態に対処するために大いに活用した機関であるが、それは、総務、食糧、住居、資材、交通、給水、衛生医療、警察、情報、寄付、会計の十一部局から成っていた。

首相、内相のほかに、東京府知事、警視総監その他数名の高官も加わり、その下で局長、事務官、顧員ら七百名ほどが働くことになり、事務は直ちに開始された。

何よりも急を要した仕事は、いうまでもなく死体の整理であった。

警視庁の衛生局は、救護事務局と協力して、焼け出された人たち――多くの場合に仕事がなかった――のなかから、何千人もの人たちをやとって、川や掘割にある死体や、建物の下敷きになっている焼死体の発掘に従事させた。

そういう人たちの収容所には一種の死体公示所をおいて、親戚縁者が確認できるように、二日間おいておくことにした。各死体の身元を示すものとしては、発見当時の手廻りの品々と、もしあれば写真であった。

市内の目立った場所で火葬が行なわれて、その場所までは死体は牛車で運ばれたが、のちにガソリンが出廻ってきて、街路の片づけが進展してくると、トラツクが使用された。

火葬用の薪として、何千トンという松の薪が市内に運び込まれた。

しかし、被服廠のように多くの死体のあるところでは、もっと手っとり早い方法が必要であった。

九月八日になると、片山秀夫というガソリン使用の火葬装置の発明者が、政府に協力を申し出てきた。

政府では快くそれを受け入れた結果、その後数日間にわたって、何エーカーという面積に一杯の死体にガソリンがまかれて、燃え続けていた。

地震が起ってから一時間とたたないうちに、怪我人の手当てが大問題となった――当初設置した救急所に火の手が廻りそうになったのを知った警視庁では、帝国ホテルの向い側の日比谷公園に移動させた。

午後三時半までには、医師一名、衛生官一名に事務員と警官各一名から成る警察医療班が、市内の各地区に派遣された。

被服廠に派遣された第四、第五班からの報告によると、とても近よれないということで、これは引き返すように命じられた。

また、病院や大学の医学部にも使者をやって、援助方を要請した。

しかし、結果は駄目であった――そうした医療機関は、かりに活動をしていたとしても、援助に向うどころではなかったのだ。

翌九月二日には、情勢がやや好転してきた。

というのは、火事で焼けてしまった医科大学や病院の医者が応援に駈けつけた上に、首都周辺の各地からも何十人という医者がやってきたからであった。

街の薬局や製薬業者から強制的に集めた薬類が、協力を買って出た人たちに分配された。

こうして、地震第三日目には、約八十の医療班が、負傷者の治療に全力を尽していたのであった――但し、それらの負傷者を収容した場所は、いかに間に合わせといってもひどいものであった。

この医療班は、救護事務局が他の都市に要請をした結果、その後の数日間に数を増していったが、一方では、患者の数は、主に何千人もの重傷者が死んでいったために、急減していったのである。

こうして医療班が編成され活躍する一方では、陸軍当局が約六個連隊の兵力を動員して、在京部隊を強化したが、九月八日にはその兵力は三万五千に及んだ。

これらの兵力のうち、工兵部隊は道路、橋梁、鉄道、電信電話線の修理に着手し、他の兵科の部隊は、陸軍自身の貯蔵食糧や医療品と、他の都市の民間から供出された食糧、医療品の運搬に従事した。

一方、野戦炊事揚が、宮城前の広場や上野公園などに設けられて、長蛇の列をなして待っている人たちに、食事が配給された。

東京にある戒厳司令部と近郊各都市の部隊との連絡には、四百羽ほどの軍用伝書鳩が使用された。

当時の日本の航空隊は――チチェスター・スミス少佐以下の訓練使節団がきていたのを見てもわかるように――まだもの珍らしがられる程度のものであったが、それでも何機かの飛行機は貴重な使命を果たしている。

その一つは、一機が東京から日光まで飛んでいって、おりから御用邸でご静養中であった天皇、皇后両陛下に、大震災のことと、摂政殿下が赤坂離宮でご無事であることを知らせる通信筒を落して帰還した、という事実であった。

地震の最初の三日間というものは、東京市は全くの暗黒であった――明りといっては、火災によるそれ以外にはなく、事実最初の夜などはその明りで、東京の下町から十六キロも離れたところで字が読めるくらいであった。

第四日目の晩には、街灯もいくつか点じられ、五日目にはごく一部のビルディングや住宅に電灯がついた。

市電(いまの都電)もちらほらと動き出して、負傷者は無料、一般市民にも割引料金で運行をはじめた。

その配管がこわれたということが大火の主な原因となった東京ガス(株)でも、一部の修理をして、配給業務を再開した。

地震後一週間と経たないうちに、銀座では間に合わせの場所で、商売をはじめる店が出てきた。

地震の日の朝、ミッション・スクールの先生をしていたアメリカ人のミス・フローレンス・ウェルズは、三越に立ち寄って食品を貯蔵しておくガラス瓶を一ダースほど注文したが、そのとき彼女は店員に、実はこれに入れるいちごジャムをいま火にかけて煮ているので、今日じゅうに是非届けてほしい、といっておいたのであった。

それから二週間して、彼女が再開店した三越にいってみると、そこには前と同じ店員が彼女を待ちかまえるようにしていて、品物を届けるのがおくれたことをわびたのであった。

それに対してミス・ウェルズは、こう答えたものである――いいえ、ちっとも困りはしなかったわよ、だって、ジャムのなべが地震でひっくり返ってしまったんですもの。

地震後の東京で足りなかったもののなかで最も切実だったのは、何といっても水であった。

ほんのいくつか残っていた個人の家庭の井戸には、水に飢えた生存者の群が長蛇の列をつくった。

九月一日の夜を、工員たちが寝食を忘れてぶっ続けに働いた結果、地上に緊急配水管を引くことによって、東京の主要水源だった淀橋浄水場から、まだ残っていた何本かの給水本管につなぐことができた。

そして日曜日(第二日)の午後には、市内の給水栓からぽたぽたと水が出てきた。

それからの数日間は、陸軍の給水車が被災地区をゆっくりと廻って、コップに一杯ずつの水を配給したが、避難民たちはそのあとを追いかけては、われ先にと両手でこしらえた“コップ”に水をもらったのであった。

地震によるショックで、流産や早産をした婦人が多かったが、早産の方の一例として、アメリカ人宣教師マーティン夫妻の場合は、生れ出た息子に“ジシン”という名をつけたという話がある。

そうした妊産婦たちのためにテント張りの臨時産院がつくられたり、のちには市立の妊産婦ホームが出来たが、子を産むにも家のない婦人の数は数百人にも達したのであった。

軍用テント張りのものや、ありあわせの材料でこしらえた小屋が焼跡に次から次へとできて、そうした婦人たちを収容した。

乳児用の牛乳配給所も設けられたし、街では早くも白米が売り出されていた。

銀座からほど遠くないところにあった東京の魚市場(魚河岸)も火災にあったが、早速修理をして、間に合わせではあったが営業をはじめた。

地震後の二日間というものは、東京と横浜及びその近辺では、徒歩以外の交通機関といっては、牛車しかなかった。

東海道本線の両市間と、両市の南方と西方の鉄道が回復したのは、それから数週間後のことであった。

しかし、東京から北方に向う汽車は、二日もたたないうちに避難民が鈴なりになって出発するありさまであった。

そうして二週間とたたないうちに、当局の集計によると三百万人が東京を出ていって、二百万人がまた戻ってきたか、新らしくはいってきた。

地震後六週間で、二百五十万あった東京市の人口が、百五十万に減ってしまったのであった。

市内の新聞社が印刷を再開したのは、九月十八日になってからであったが、それも極めて小規模であった。

この間に、そうしたニュースの欠乏が、もちろん充分にというわけにはいかなかったが、帝国大学(東京大学)の学生たちによって補足された。

当時同大学法学部の先任教授だった末弘厳太郎、穂積重遠両氏の指導のもとに、彼らは『東京罹災者情報局』というのを設置し、九月十一日付の市外の新聞に広告を掲載して、市内に親類縁者をもつものへの情報、その他震災についての質問に答えるということを申し出た。

そして、九月十五日から十月十九日までのあいだに、ここで働いていた三百人の学生諸君によって、三万五千通の手紙が処理されたのである。

それらは、家族同士の再会、財産の保管、行方不明者の捜索などをも含んでいたが、そのほかに被災各地域の損害状況の詳細な調査をも行なったのであって、これはのちに当局が設置したいくつかの調査機関にとって、かなり価値のあるものとなった。

学生たちがなしとげた最も重要な業績の一つは、孤児院または個人の家庭からの問い合わせに基づいて、行方不明になっている子供たちのリストをこしらえたことであった。

これによって、浮浪児となっていた子供たちも、親元や保護者のところへ帰すことができたし、それができないものは、やがて設けられた特殊学校や孤児院に収容することができたのである。

一方、東京でも横浜でも全く知らない間に、地震のあったその日の晩から、救援の手がのびつつあった。

地震の報がアメリカに伝わってから何時間も経たないうちに、かつて例をみないほど大規模な救援計画が実行に移されていた。

地震後二十四時間経たないうちに――ワシントン時間の九月一日――カルビン・クーリッジ大統領は、アメリカ赤十字総裁の資格において、五百万ドル救助計画を発表して、全米の都市がこれに参加するように要請した。

そして、大部分の都市が、大統領の要請を遥かに上回る額を拠出したのであった――なかでもサンフランシスコ市のごとぎは、一九〇六年の大地震のときに日本から十万ドルの寄付を受けたのであったが、こんどはそのお返しとあって、その五倍に相当する巨額を送ってくるという、心温まる同情の行為があった。

こうした救援資金が物資に姿を変えて届けられたわけだが、それまでのあいだにもっと手っ取り早い援助が行なわれた。

地震当時、満州の大連港に入港していたアメリカのアジア艦隊司令官エドウィン・A・アンダーソン提督は、九月一日の夜、神奈川県警察部長森岡氏がコレア丸から打電した救援要請の電報を接受した。

提督はその夜のうちに、集められるだけの物資を積み込ませた上に、遠くマニラにいる僚艦をも召集して、旗艦ヒューロンに乗って日本に向ったが、全速力で航行したために四十八時間とかからなかった。

横浜に着いたときはまだ所々に煙が上っており、港内は流出した重油が一杯浮いていた。

提督は途中で、彼の艦隊とは反対の方向に航行中の日本の艦隊と出くわしたが、この日本の艦隊は定期演習を実施中だったもので、東京の軍令部から収り止めの公報がこないままに、作戦行動中のところであった。

日本海軍が、この大災害に対してとった不適当な処置は、決してこの一事だけに止らなかった。

さらに劇的だったのは、東京港を責任管轄下においていた日本の提督のごときは、当時同港内にいたアメリカ駆逐艦に対して、同港が外国艦船の入港を公式に認めていないという理由で、港外に退去を命じたのであった。

アメリカもしくは他の西欧の国々が、この大災害を利用して日本に侵入を企てるかも知れないと考えた日本官憲側の頑固さよりも、それによってかえって西側の誠実さが、極東に対する彼らの前述のような行為によって確認されたという事実の方が、より大きな衝撃であった。

アメリカ本国からの、そしてとくにこのアメリカ艦隊による救援行為は、少くとも一時的には、そうした日本側の見解を変えさせるのに大いに役立ったのである。、

東京――日本の提督の命令は無視された――でも横浜でも、アメリカ艦隊は救援の主力であった。

横浜では、フォードのトラックを積んだ貨物船が、直ちに徴発命令を受けた。

そしてそれからの数週間というものは、それらのトラックと、あとの船で運ばれてきた同じようなトラックの大部分が、バスとして使用されて、両市の主要交通機関となった。

一方、横浜では海兵隊が上陸して、焼跡を片づけたり、浮きドックを作ったり、避難民用のテント村を作ったりした。

このアメリカ艦隊は、赤十字の船団が到着するまでの十日間とどまっていた。

アンダーソン提督が引き揚げるころには、日本側の猜疑心や反感はすっかり消え去っていて、相手の日本側の提督から「あなた方アメリカ人は……まさに奇跡を実現した」という、名誉ある謝辞を受けたのであった。

さて帝国ホテルでは、地震第二日目となっても依然として本領を発揮していた犬丸徹三が司厨長にいった。

「食糧を節約なんかするな。今日の分は、充分あるんだ。みんな使ってしまえ。

あしたになったらおれがなんとか見つけてくる」

月曜日になると、犬丸はこの約束を果たすための現金が必要であったのだが、おりから月のはじめで、先月の収入は全部銀行に入れてあったので、現金といっては一文もなかった。

しかし、銀行が一軒も開いていなくとも、犬丸はほんのちょっとのあいだしかへこたれてはいなかった。

彼は外務省にいくと、外人客を丁重に扱うことがいかに大切であるかを説いて、必要なだけの額を出してもらった。

こうして手筈を整えた彼は、フランク・ロイド・ライトが残していったキャディラックを含むホテルの自動車で、まだ車が通れる道路のある東京市の北方の田舎へ、食糧買出し隊を派遣した。

やがて、一日や二日は充分にもちこたえられるだけの食糧を入手して買出し隊が帰ってきた。

犬丸は、その一部を宿泊客用に使い、また一部を向いの日比谷公園に設けられていた避難民用の給食所の方へまわしてやった。

東京にあった目ぼしい外国公館のうち、アメリカ、ブラジル、フランス、イタリアの公館が焼失し、イギリスの公館は大損傷を受けた。

犬丸は、それらの国々の大公使に対して、帝国ホテル内にいっしょに住んで、オフィスも設置するようにと呼びかけた。

イギリスには、ロビーの上のバルコニーが割り当てられた。

アメリカは北側のそでが当てられ、また数日後にマニラから到着した同国の救援委員会は、うしろ側にある食糧貯蔵所のついた一階のグリル・ルームにいることになった。

宴会場と、そこに通ずる遊歩廊下は、立ち直った東京各紙のために開放され、ここで再刊の準備をすることになった。

南側のそで(ウイング)は、焼失してしまった公益事業機関のために開放された。

こうしたところの人たちは、食糧持参であって、幹部の面々がロビーに寝起きをして、ホテル正面の車回しのわきの駐車場で火を燃やしては、大きななべで米を炊いていた。

大倉男爵の邸宅も火災にあったことを知った犬丸は、月曜日の朝まだき、外務省よりも先にまずこの老貴族のところを訪ねた。

行ってみると、男爵は着物に頭巾という姿で、彼の隠居所だった家の焼跡近くの芝生に立ったまま、ぶすぶすとくすぶっている彼の私設美術館のあとを、じっと見ていた。

ここには、当時の価格で一億円を下らないといわれた絵画が集められていたもので、その収集こそは彼の最大の関心事だったのである。

犬丸には、人と話をするときに、人差指で相手を突っついて注意をうながすくせがあった。

この男爵との会見のときのことについても、彼はのちにこう言っている。

「私は、男爵の身体に軽くさわって話し、私といっしょにホテルに来るように説得につとめた」

男爵は言われた通りに下町に出て、彼の会社のあった建物の焼跡を見てから、帝国ホテルにはいったが、犬丸はここで彼に朝食のポリッジをたべさせてから、居心地のいい部屋に案内した。

地震以来、落着くひまもないほどの忙しい毎日を過していた犬丸が、のちにメモした回顧録にも記述するのを忘れていたほどの小さな事件があった。

それは、九月六日になって海外電報が部分的にではあったが、打てるようになってから、アメリカとのあいだに電報を交換したことであった。

当時アメリカでは、フランク・ロイド・ライトはロサンゼルス市内のある建築の設計に当っていたのだが、彼は日本の地震の記事については、一般の読者よりは遥かに熱心な関心を寄せていた。

九月四日になると、東京からアメリカやその他の国々に伝わった噂として、『帝国ホテルが壊滅してしまったという記事が掲載された。

ロサンゼルスのエグザミナー紙の記者がライトに電話をして意見をもとめると、ライトはそんなことは信じられないとして、すぐに問い合わせの電報を打ったが、それが結局犬丸のところに届いた。

犬丸は、直ちにその電報を大倉男爵に示して、二人で次のような返電を打った――

貴下の天才の記念塔としてのホテルにはいささかの損傷もなく、数百名の避難民に完全なサービスをなしつつあり。

ご同慶のいたり。 大倉。 |

この大倉男爵からの電報は、九月十三日にウイスコンシン州にいたライトのところに届いたが、これは決して単なる感謝電報にとどまるものではなかった。

それは、当時の非常事態の下にあって、著名な日本の貴族による目撃報告であったのであり、未曽有の不幸に見舞われた地域からの、極めて数少い明るいニュースの一つだったのである。

ふだん口数の少いライトがこの話を新聞記者に伝えると、それが全世界のビッグニュースとなったのは、むしろ当然であった。

こうして、東京で地震に湛えた建物は帝国ホテルだけであったという伝説――それは間違っているにもかかわらず、不滅のものと思われるくらいの――をつくりあげてしまった。

この伝説はまた、ライトを全世界に有名にしてしまったと同時に、それにも増して、彼によって代表される建築の流派を広めることになった――彼の流派は、自後四十年間にわたって、世界の大都市の姿に革命をもたらすことになったのである。

帝国ホテルが地震を通じて、ところどころにほんの少しの歪みがあったくらいで、問題にするほどの損傷は受けず、それによってライトの念願と主張とがかなえられた。

だが、一方では、東京の繁華街や商業地域の大小の建物や、いかにも貧弱な木造小屋をも含めた全部の家屋の九十九パーセントが――火事による被害は別として――帝国ホテル以上にとはいわないまでも、それと同程度には、地震に湛ええたということも、また真実であった。

もしも、耐震力のある家屋の設計が、批評の標準となるのであったら、大震災の“英雄”はライトよりはむしろ、何らの栄誉をも受けることはなかったが、ジョサイア・コンダーという著名なイギリスの建築家であったというべきであろう。

関東大地震の三年前に死んだジョサイア・コンダーは、一八八二年、彼が三十歳のときに、外国のものは何でも取り入れようとしていた明治政府の内務省の顧問として日本にやってきた。

彼は日本の婦人と結婚して東京に住んでいたが、自後四十八年間に、たった二度生れ故郷のロンドンに戻っただけであった。

一八九一年にあった美濃尾張の地震(濃尾大地震)は、人口の密度という点では問題にならなかったが、そのマグュチュードにおいては、関東大地震に匹敵するほどのものであった。

これがコンダーに強い印象を与えた。

のちに、三菱からの依頼で東京の丸の内地区にオフィス街を建設することになった彼は、ライトの前衛的なアズテック式とは反対のブルームスベリーの小箱(大英博物館などを含むロンドンの一地区の建物をさすものと思われる)と呼んでいいような様式を採用した。

コンダーの耐震方法は、ライトのそれとは非常に異なっていた。

それは、単純に煉瓦の壁を九十センチも厚くして、それを鋼鉄の棒やなまこ板で補強したものであって、今日新らしく建て直すために最新式の取りこわし用の機械にかけても、なかなかこわれないほど堅牢なものであった。

地震と火災に耐ええたのは、コンダー自身が設計し化もとの三菱ビルだけではなくて、彼の弟子たちが彼の手法を真似て建てたものもそうであったし、しかも帝国ホテルが三階建てだったのに対して、コンダー式のはすべて四階であった――このほかにも、コンダー式の建物で、震災に残ったのは数えきれないほどある。

コンダーの名前は、ほかの国々ではすっかり忘れられてしまったとしても、東京ではかなりの敬意を払われており、それを示すものとして、いまの東京大学には、ほっそりした身体で、垂れ下った口髭の、威敢のある彼の銅像が残っているし、いまだに神田の古本屋街にいくと売っている日本の風景や庭園に関する彼の著書のごときは、立派にその方面の古典として認められている。

犬丸が、国際連合の予告編みたいに帝国ホテルのロビーを提供して、震災後の東京の外交界、新聞界、実業界の復興をはかっていた一方、本所方面ではいささか違った趣きで、事態は動いていた。

妻子の死体の上に書きおきをつけた棒をおいて隅田川縁に戻ってきた池口医師は、道の真ん中に乗り手のいない馬が立っているのを見た。

そこで彼はふと、この馬に乗って女房の里にいって、一部始終を知らせてやろうと思い立った。

そして、馬に乗ろうとしたが、大火傷を負った手ではなかなか乗れない。

と、それを見ていた一人の男が、そんなことしたって駄目ですよ、といった――見ると、その馬はえらい怪我をしていて、動けそうにもなかったのである。

赤十字の車がやってきて、彼を病院につれていこうとしたのを、妻子の死体をみてくれる人を探さなければならないといって、彼は断った。

そうして、その辺りを歩いているうちに、間もなく川岸に一軒の果物店を見つけたが、この店はまだどうやら残っていた。

店主らしいのが彼を見つけて、中にはいって横になるようにすすめた。

医師はいわれるままに、床の上に横になって、そこにいさせてもらった。

周囲は、怪我をした人、火傷を負った人たちで一ぱいだった。

そして、次々に死んでいくと、他の人たちがそのあとに横になったが、しかし医師は死ななかった。

時折、医療班の人たちがやってきては、負傷者の手当てをしていた。

その人たちが店にはいってくるときに、ハンケチで鼻と口をおおっていたのに医師は気がついた。

ある日、池口医師が横たわっているそばに、医療班の若い医師が立っていたので、池口医師はそのすそを引っぱって、強心剤を注射してくれるように頼んだ。

若い医師はひざまずいて、池口医師の火傷を負った皮膚のどこかに注射できる場所はないかとワイシャツの袖をまくり上げた。

そのとき彼は、池口医師が安田家からもらった、真ん中にダイヤをはめ込んだプラチナのカフスボタンに気がついた。

そのことから、この人は身分のある人だなと思った若い医師は、相手もまた医者であると聞かされると、薬用ぶどう酒をとりに表に出ていった。

戻って来た彼に、池口医師は、なんとしても妻の実家にいって妻子たちの死体のことを知らせたいのだといった。

そして、もしできたら、車を見つけて自分を迎えにきてくれるようにと、頼んだ。

若い医師は、出来たらそうしましょうと約束してくれた。

しかし彼は、二度と現れなかった。

それから二日後、池口医師がその店にきてから六日目になって、彼がすっかりあきらめていたところへ、店の主人がやってきて、車がきていることを伝えた。

池口医師は担架を断って、静かに立ち上がった。

彼は、両手にたかっていたうじを払い落とした。彼の顔からも、うじがぱらぱらと落ちた。

彼は、車の方へ歩いていって乗ると、運転手に行先を伝えた。

top

**************************************** |