|

****************************************

home 松代大本営 戦争博物館 靖国神社 核・安保・沖縄 核廃棄物 地球の未来 被爆医師 核兵器 核の冬Ⅰ 核の冬Ⅱ

核廃棄物――安全に処理する方法はあるのか

(高榎 堯著 岩波ブックレット No.44 1985年刊)

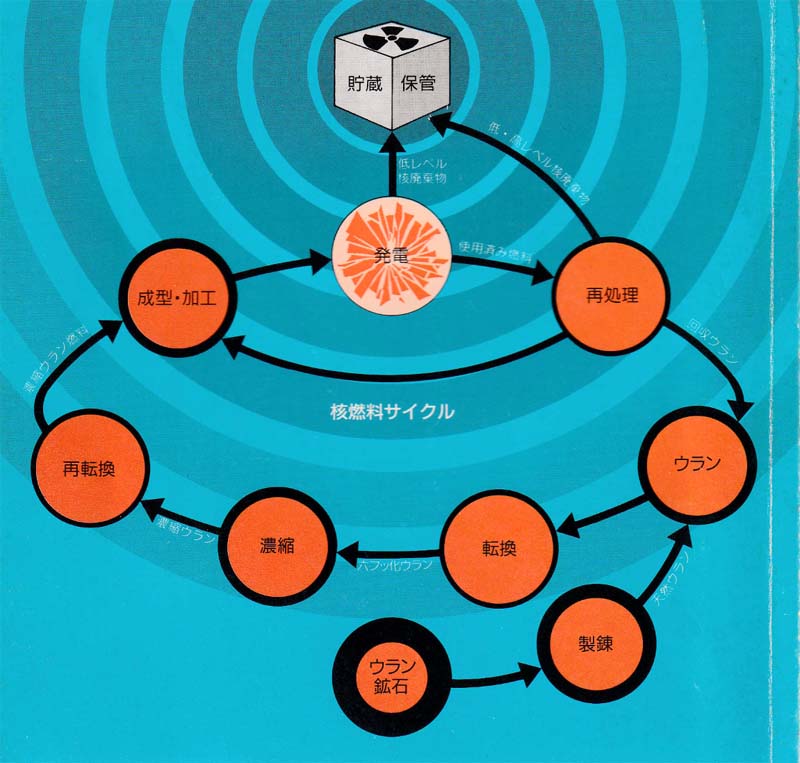

表紙イラスト=NOSDESIGN――核燃料サイクル

裏表紙イラスト=NOSDESIGN

核廃棄物の処分について誰もがまず考えるのが、あの広大な星空の中に棄てられないかということでしょう。

もしそれができれば「スターウォーズ(宇宙戦争)」でもない限り、原子力の“アキレス腱”といわれる廃棄物問題は一挙に解決するわけです。

確かに専門家の間にも早くからそうした考え方があり、米国の航空宇宙局(NASA)などでは、一〇年も前の一九七六年に、それについての報告を発表しています。

NASAなどの構想によると、核廃棄物はたとえば特製のコンテナに詰めて、いまや実用段階に入ったスペースシャトルによって、いったん地球周回軌道に運ばれます。

次いでもう一つのシャトルで小型のロケットを軌道に運び、廃棄物コンテナとドッキングさせて、はるかな太陽周回軌道へと送り出すのです。

廃棄物はとりあえずは地球と金星との中間あたりの軌道に乗せられるので、まず一〇〇〇万年ぐらいはそのあたりにとどまり、地球に舞い戻ってくる心配はないといわれます。太陽系外はちょっと無理ですが、月なら棄て場として使うことも可能です。

話が最初からSF(空想科学小説)的になってしまいました。

宇宙が遠過ぎて(?)だめというわけでもないのでしょうが、一九五〇年代からあるもう一つのアイディアとしては、グリーンランドや南極の万年氷と、核廃棄物が出す熱を利用する構想があります。

具体的には廃棄物を氷の上に置くのです。

そうするとその発熱で氷が溶け、廃棄物は少しずつ氷の中にもぐり込んでいきます。

その速度は一日一ないし二メートルで、五年か一〇年もすれば約四〇〇〇メートル下の岩盤にまで届く計算です。 |

1979年スリーマイルアイランド原発事故で生じた

低レベル核廃棄物埋め立て地=ワシントン州ハンフォード

|

氷は割れてもまた飴のようにくっついて、放射能を包み込む性質をもっています。

岩盤まで降ろすのが嫌なら、口ープをつけて氷の途中で宙ぶらりんにしてもいいでしょう。これらの方法は早くから特許になっているといわれます。

南極の氷などよりもっと確実そうにみえる方法としては、もう一つ核廃棄物を海底を覆う「プレート」の継ぎ目に飲み込ませる方法が考えられたことがあります。

現在のプレートテクトニクス理論によると、地球の表面はラグビーのボールみたいに何枚かのプレートに覆われて、その継ぎ目のところで海底が地下にめり込んだり、地下からせりだしたりしています。

この前者のところがいわゆる海溝で、そこで廃棄物を地殼のなかに引き込ませると、廃棄物は何千万年も地表には出てこないわけです。

この方法は先の宇宙投棄に比べてずっと安上がりで、南極の氷を使う方法に比べても、ずっと確実なようにみえます。

話はすべて理想的で簡単なようにみえます。

しかしそれらがまだ具体的な日程にのぼってこないのは、そのそれぞれにそれなりのはっきりとした理由があるからです。

宇宙の場合、その第一は、必要なシャトルの飛行回数です。

電気出力一〇〇万キロワッ卜級の標準型の軽水炉が五〇基あるとして、その使用済み燃料をそのまま棄てるとなると、シャトルのペイロードを一応三〇トンとしても大きなコンテナが必要なので、年に六〇〇回もの飛行が必要になると計算されています。

一基当たりにすると、年に二四〇〇回になります。

従って、必要な総飛行回数は全世界では一九八四年末あたりの発電水準(約二億キロワット)だと年に二四〇〇回、日本だけでもその約一〇分の一の二四〇回の飛行が必要になる計算です。

問題はしかしこの場合、シャトル打上げの膨大なコストというよりも、飛行に必要なエネルギーなどにあります。

科学者の計算によりますと打上げに必要なエネルギーは、発電されたエネルギーの二三%にも達するだけでなく、度重なる飛行によって地球を取巻く大事なオゾン層が破壊され、地表での紫外線が増えて皮膚ガンの恐れが高まるというのです。

第二がコストです。

使用済みの核燃料を、のちに述べるように再処理して量を減らすと、飛行回数を二〇分の一程度に減らせるといわれます。

しかし、それでもこの場合、再処理自体に問題があるだけでなく、コストが電気代に大きく跳ね返ってくるだろうとみられています。

打上げに伴う事故も問題です。

しっかりとした廃棄物の荷造りが必要です。

南極の氷漬け法にも問題はあります。

一九五九年の南極条約が南極への核廃棄物の投棄を禁じていることのほかに、氷の長期的な挙動になお不明な点が多いことなどがそれです。

化石燃料の消費による大気中の炭酸ガスの増加で、来世紀には影響が出始めると心配されているように、地表の温度が上ると万年氷が溶けだす心配がありますし、氷の底では将来何か問題があったような時、回収することもできないわけです。

「プレート」法については廃棄物が地下に引き込まれる速さが、あまりにも遅いことを指摘できるでしょう。

有り難いことにプレートは、廃棄物の放射能が実際上全くなくなるまでの二五万年程の間に、十数キロくらいしか動きません。

しかし逆にいうと、このことは、放射能が極めて強い最初の一〇〇〇年間には数十メートルしか動かず、肝心の廃棄物はこの期間中はほとんど地下には引き込まれないことを意味します。

結局海底については現在では、海底の地殻に数千ノートルの深い縦穴を掘って、その中に廃棄物を棄てる方が、実際的だということになっているようです。

実際にも、関係者の間では太平洋や大西洋に、それに適した場所があることが具体的に指摘されています。

しかしこの方法にももちろんいろいろな問題があります。

一九七二年のロンドン条約は国際水域に強い放射能をもつ廃棄物を棄てることを禁止していますし、最近ではまた南太平洋諸国などで低いレベルのものについてさえ、海洋投棄に反対する動きが強まってきているからです。

結局現在では処分は陸上ということになりますが、それをめぐってはここ数年、世界的にも激しい論議があり、その波がいま日本にもおよぼそうとしています。

この本で取上げたいのも、そうした核廃棄物をめぐる未来なき未来論争についてなのです。

1 動きだす核燃料サイクル top

世界の原子力発電の総設備容量は、日本原子力産業会議の調べでは一九八四年の六月現在で二五ヵ国三一一基、二億九〇五万三〇〇〇キロワットに達しています。

第一位が米国で八二基、六八一〇万キロワット、第二位がフランスの三八基、三一〇九万五〇〇〇キロワット、第三位がソ連でこれも三八基、二二七五万五〇〇〇キロワット、次いで日本が第四位で二七基、一八九六万六〇〇〇キロワット(世界全体の約九%)となっています。

次が西独で一二八七万三〇〇〇キロワットです。

その中で日本の原子力発電は、日本に資源がないからという“エネルギー安全保障”論を前面に押し出して、これまで何度も下方修正されながらも昭和七五年度(西暦二〇〇〇年)六二〇〇万キロワットを目ざして、増強が続けられています。

計画がその方向に向けてさらに大きく動きだしたことを示したのは、八四年春に明らかにされた下北核燃料サイクル基地建設の構想でした。

青森県の下北半島に本格的な核燃料の再処理、濃縮施設と合わせて、低レベル廃棄物貯蔵施設をつくろうというのです。

同年四月には電気事業連合会(電事連)からこの構想が青森県知事に伝えられ、次いで電事連に核燃料サイクル立地推進本部が設けられ、計画が急に動きだし始めています。

三施設は総額九六〇〇億円で、次のようなものになると説明されています。

●再処理施設 青森県上北郡六ヶ所村弥栄平地区。事業主体は日本原燃サービス。

使用済み燃料受入れ貯蔵施設は三〇〇〇トン。再処理能力は年間約八〇〇トン。

淡水使用量は一ヵ月約三〇〇〇トン。使用電力は約二万キロワット。

建設費約七〇〇〇億円で一九九五年頃に操業開始の予定。海外から返還されてくる廃棄物も貯蔵する。

●ウラン濃縮施設 青森県上北郡六ヶ所村弥栄平(いやさかたい)地区。

事業主体は電気事業が中心になって新設する新会社。

濃縮能力は遠心分離法により年間一五〇トンSWU(最終的には一五〇〇トンSWU)。

淡水使用量は一日約一五〇〇トン。使用電力は二万六〇〇〇キロワット。

建設費約一六〇〇億円で一九九一年頃操業開始の予定。

●低レベル核廃棄物貯蔵施設 建設地点、事業主体ともに同上。

貯蔵能力約二〇万立方メートル(二〇〇リットルドラム缶約一〇〇万本、最終的には約三〇〇万本)。

建設費約一〇〇〇億円で一九九一年頃貯蔵開始。

濃縮は別にして、計画について若干の説明を加えると、再処理施設はいま茨城県東海村にあるもの(処理能力一日〇・七トン)よりかなり大きく、使用済み燃料受入れ貯蔵施設のほかにも高、低レベルの廃棄物の貯蔵施設、高レベル廃液の固化施設が設けられることになっています。

一〇〇万キロワット級の原子力発電所は計画では一年間に約三〇トンの燃料を使いますから、年間八〇〇トンは約二六〇〇万キロワット分に当たるわけです。

一九九五年の原子力発電容量は四八〇○万キロワット)。

低レベル廃棄物貯蔵施設は半地下式のコンクリート製ピットで、廃棄物は三〇〇〇トン級の船でむつ小川原港に運ばれてくることになります。

八〇年代以降に世界のウラン需給が逼迫するとして、国の強力なバックアップで再処理によるプルトニウム燃料の回収を進めようというのです。

原子力発電がこれまでの水力、火力発電と基本的に違っているとすれば、それは火力が石油、石炭の燃焼による化学エネルギーを使うのに対して、原子力ではウランやプルトニウムの原子核が核分裂するときに出るエネルギーを使うことにあります。

核燃料は同じ重さだと石炭の百万倍ものエネルギーを出すのですが、分裂したばかりの原子核は普通の原子核とは違って極めて不安定で、結局は放射線をだして安定した形に落ち着きます。

これが放射能です。

発電炉のなかではウランやプルトニウムなどの核燃料が盛んに核分裂を起こして、ストロンチウム90やセシウム137などの様々な核分裂生成物ができるとともに、核分裂時に発生する中性子がウランに吸収されて、プルトニウムなどのいわゆる超ウラン元素もつくりだされます。

核分裂生成物やこれらの元素がだす放射楾をどうするかが、このブックレットの基本的テーマというわけです。

発電炉で使い終わって取り出される燃料がいわゆる使用済み燃料で、その中には大量の核分裂生成物が含まれているので、最初は放射能が極めて強く一トン当たり一八〇メガキュリー(メガは一〇〇万の意味)に達し、一五〇〇キロワットもの熱をたすので、発電所内のプールに漬けて冷却しなければならないのです。

単位についての説明は省略しますが、放射能は人体への影響をうんぬんするような場合には、一〇〇万分の一を意味するマイクロキュリーとか一〇億分の一のナノキュリーといった単位が使われることを考えると、これらの数字は原子炉内や使用済み燃料の放射能の強さを想像させるに十分です。

放射能が徐々に弱まって、その量が半分になるまでの時間を半減期といいますが、その長さは分裂してできた原子核の種類によってごく短いものから、何万年という長いものまで様々です。

超ウラン元素は放射能はそうは強くはないのですが、寿命が長いのが特徴で、放射能が弱まるまでに何万年もかかります。

プルトニウムの半減期は二万四〇〇〇年ですが、科学技術庁の核燃料サイクル事業化推進室が八四年三月にだした「放射性廃棄物」という美しい色刷りの資料などでは、ただ“長寿命”と書かれているだけです。

再処理と高レベル廃棄物

原子力の関係者は、鉱山でウランを採掘し、製錬、濃縮、加工などを経て原子炉で燃やし(核分裂を起こし)、使用済み燃料を再処理工場で化学的に処理し、取出した燃え残りのウランやプルトニウムなどを再び核燃料として利用する一連の流れのことを、「核燃料サイクル」(トップのイラスト参照)と呼んでいます。

サイクルという言葉は、核燃料が再処理によって再利用され得ることに由来しています。

核燃料サイクルの核心はいうまでもなく、使用済み燃料の中から化学的な処理によって燃え残りの燃料や、再び核燃料として使えるプルトニウムを分離、抽出する再処理と呼ばれる工程です。

この工程は元々米国で、核兵器用のプルトニウムをつくるために開発されたもので、実際には「ピューレックス法」といって使用済み燃料を高温の硝酸で溶かし、有機溶剤を使ってウランやプルトニウムを分離するのです。

そのあとに残る廃液が高レベル廃棄物というわけです。

高レベル廃棄物溶液の発生量は、原子力の専門家たちが強調するように電気出力一〇〇万キロワットの炉の場合、年に三〇トンの燃料が取替えられるとして、一五立方メートル程度といわれますから、そう多いものではありません。

現在ではタンクに入れて常時冷却して貯蔵されることになっており、核燃料などを扱う動力炉・核燃料開発事業団(動燃)の東海再処理工場のタンク(九〇立方メートルのものが三基があり、ほかに一二〇立方メートルのもの五基を増設中)中には、八三年度末現在で、約一六七立方メートルがあるといわれます。

廃液の放射能は当初は一ガロン当たり一万キュリーにも達します。

日本の原子力政策は最初に述べた下北核燃料サイクル基地計画からも分かるように、核燃料サイクルを確立して、使用済み燃料のなかに含まれるプルトニウムを取出し、将来、高速増殖炉で燃やすことを基本にしています。

プルトニウムはウランと同様に核分裂を起こすだけでなく、高速増殖炉に使うと、新たに自分で消費した以上のプルトニウムをつくるので、高速増殖炉はエネルギー資源に乏しい日本にとって貴重な“魔法のかまど”だというわけです。

しかし再処理は問題で一杯です。原子炉のなかで軍用の場合の数倍もの年月燃やされる商業用の燃料の場合、放射能が強くて処理が難しいだけでなく、放射性の核分裂生成ガス(クリプトン85など)を大量に放出します。

このガスの量については米国の環境保護庁(EPA)がかって、米国の原発だけで西暦二〇〇〇年に世界中で七〇〇〇人の健康障害がでると予想したほどです。

廃棄物というわけではありませんが、プルトニウムも、グレープフルーツ程の大きさで核爆発を起こすだけでなく、それ自体、かって人間がつくった最も毒性の強い物質といわれ、よくいわれるように電気出力一〇○万キロワットの標準型の発電炉一基が一年間につくりだすプルトニウムを粉末にして吸っただげで、何億もの人が肺ガンにかかるとされています。

低レベル廃棄物

核廃棄物のなかには「高レベル廃棄物」のほかに、「低レベル廃棄物」とか「極低レベル廃棄物」と呼ばれているものがあります。

低レベル廃棄物でいま問題になっているのは、原子力発電所など原子力施設の運用にともなって発生するもので、放射能によって汚染された洗浄水や冷却水、作業衣やゴム手袋、ビニール類などからなり、極力減量されてはいますが、量が多いのが特徴です。

日本の場合、その総量は八四年三月末現在で、二〇〇リットル入りドラム缶に換算して約五二万本で、二〇〇〇年には一八〇万本程度に増えると予想されています。

低レベル廃棄物は現在のところドラム缶につめて、発電所内に大量に積上げられたままになっています。

低レベル(一立方フィート当たり一キェリー以下)とはいっても、総量が増えれば放射能の量もまた増えるわけですし、専門家のいういわゆる“ホットスポット”など、部分的に放射能の強いところがないとはいえないのが心配です。

新しい極低レベル廃棄物の問題については、のちにまた改めて取上げることにします。

放射線はすでによく知られているように、臭いがないどころか目にも見えず、人間はそれを感じることができません。

しかし生物の体内に浸透して体内の原子や分子を破壊して、直接の障害がない場合でも将来、ガンなどの病気や遺伝的障害を引き起こす恐れがあるわけです。

放射線の影響については、国際放射線防護委員会(ICRP)が七七年に被曝は“合理的”に達成できる限り、低く保たねばならないと勧告しています。

合理的という表現には、“経済的、社会的要因”をも考慮してという意味が含まれている点て、なおいろいろな疑問があるわけですが、ガンの心配や遺伝的影響などを考えれば、放射線に対する被曝は、少なければ少ないほどいいことは明らかです。

自然界にも少々の放射線があるからといって、人工的なものを増やしていいわけではないはずです。

2 核廃棄物洩れの危険性 top

米国での推定ですが、一九七九年までにたまる使用済み燃料(約五七〇〇トン)中のストロンチウムやセシウムの放射能を、人体に対する許容量以下の濃度にまで希釈するとしたら、それだけで世界の淡水湖の総水量の約二〇倍(二八〇〇兆立方メートル)の水がいると計算されています。

高レベル、低レベルの核廃棄物についてまずいえるのは、長期的には放射能は減衰するものの、今のままではその量が原子力発電の進行とともにどこまでも増えていき、しかもその未来は技術的にも社会的にも不確実性に満ち満ちているということです。

原子力発電所はいまや使用済み燃料や低レベル廃棄物を詰めたドラム缶で一杯です。

核廃棄物は、自然界に放出しても分解されずに長期間(超ウラン元素では何万年も)有害な放射線を出し続け、生体内で何万倍にも濃縮される可能性もあるので、長期にわたって自然界や生物圈から確実に隔離する必要があります。

考えられる最も確実な隔離法が宇宙投棄だということは、最初に述べた通りです。

しかしそれが様々な理由でまだ実現の見込みがないとすれば、結局は地表のどこかに処分しなければならないということになります。

しかも安全で、経済的な処分法が確立しないと、原子力発電は成立たなくなってしまうのです。

それについていま考えられているのが、廃液を固化して地層中に処分する方法です。

高レベル廃棄物の固化

核廃棄物の処分への第一歩は、溶液状の高レベル廃棄物を固化することに始まります。

溶液を高温で粉末状にし、摂氏一二〇〇度で溶けたホウケイ酸ガラスに混ぜて、固めるのです。

実際には、溶けたまま高さ一・三メートル、直径〇・四メートル程のステンレス製のキャニスターと呼ばれる容器のなかに注入して、固めることになっています。

この方法は、米、英、仏で一九五〇年代から研究されてきたもので、ホウケイ酸ガラスが選ばれたのは、このガラスが放射線に強いなど、様々な異物質を包み込むのに適しているとされているからです。

電気出力一〇○万キロワットの標準的発電炉が一年間動くと、このキャニスターが三〇本できる計算で、日本では西暦二〇〇〇年には年に一八〇〇本つくられる計算です。

日本での研究はずっと遅れて七〇年代に始まったばかりですが、フランスのマルクール再処理工場では一九七八年頃から実際にも六〇〇本以上がつくられたといわれます。

|

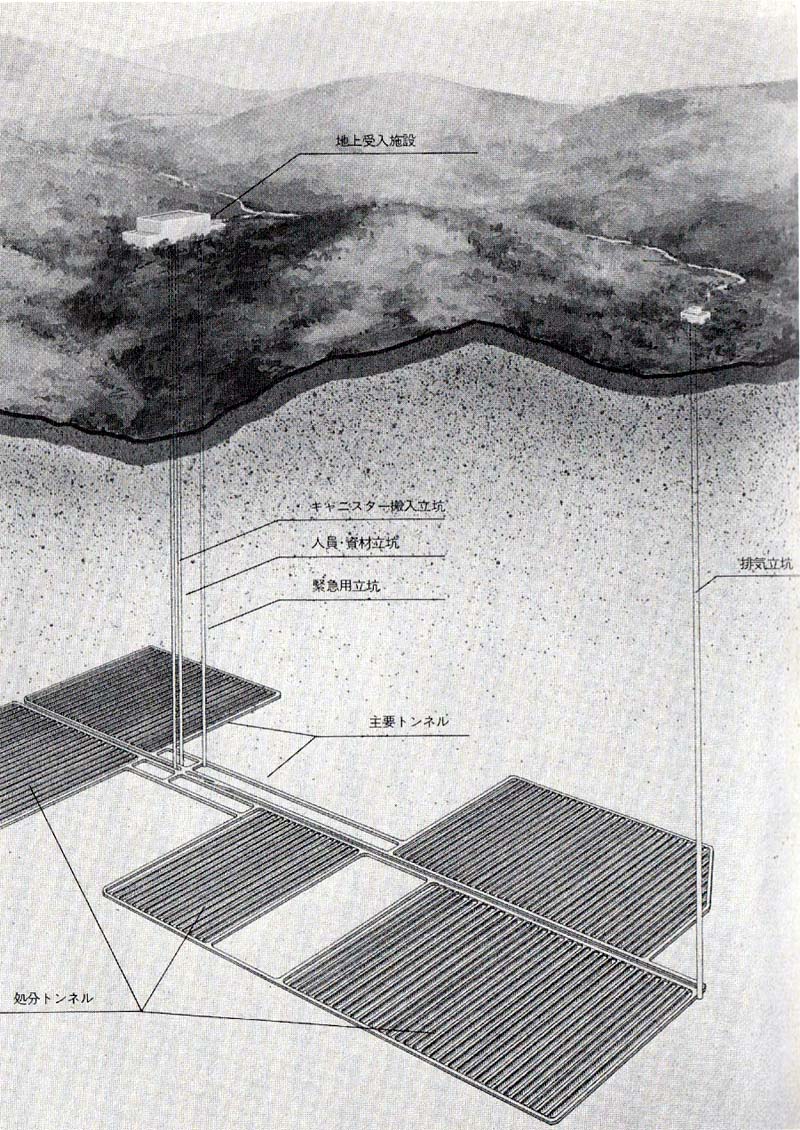

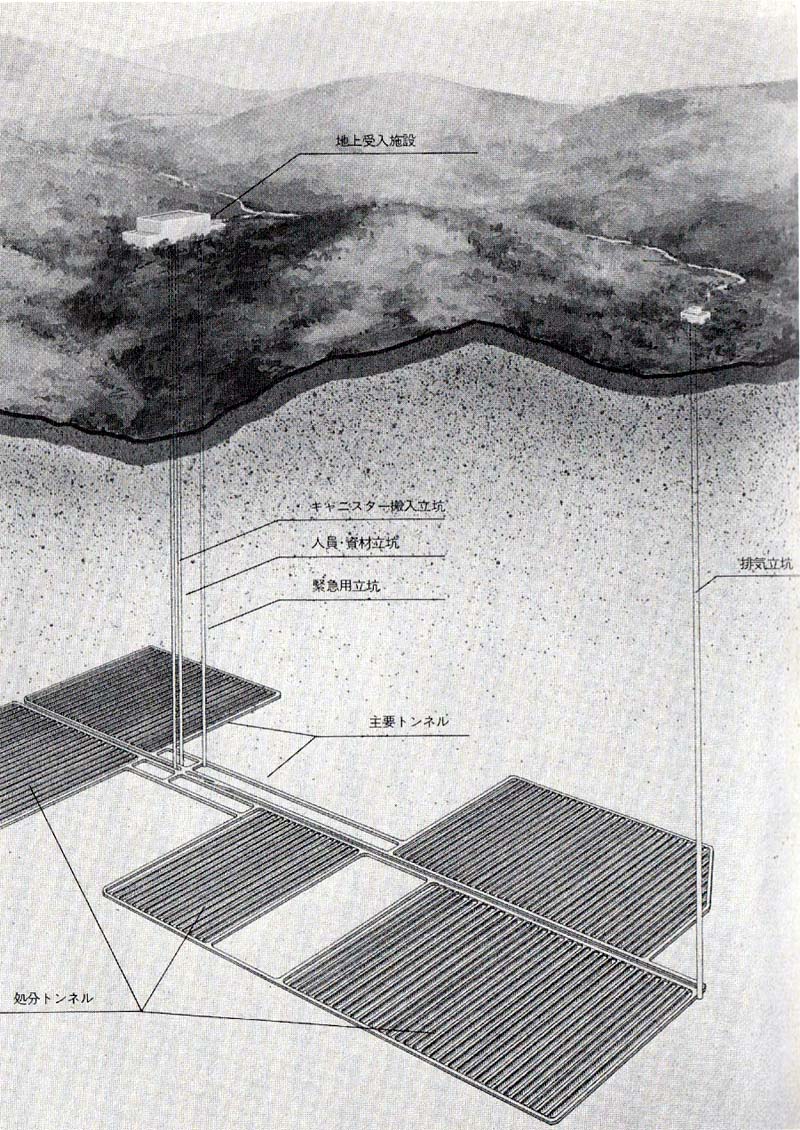

地層部分概念図

|

地層処分とは

地層処分と呼ばれているものについてはこれまで、ありとあらゆる方法が考えられてきました。

それには地下の鉱物を採集したあとの空洞を利用する方法をはじめ、地下に深い穴を掘って廃棄物を収容する方法、孤島を利用する方法、地下の岩石を溶かして廃棄物をその中に包みこむ方法などがあります。

地下の穴という点では石油や天然ガスの探査は現在でも地下六〇〇〇メートルに達していますし、現在では地下に一万二〇〇〇メートルという深い穴を掘ることも可能になっています。

廃棄物は高い熱を発生するので、これをそのまま地下に収容すると、その熱で周囲の岩石が溶けて結局は固まり、放射能が固定される可能性があるわけです。

しかしこれらの方法ぱまだ技術開発が必要で、しかも将来何らかの必要が生じたような時、廃棄物を回収することができないわけです。

ですから現在では世界的に、安定した地層にトンネルを掘って廃棄物を貯蔵する方法が、最も見込みのある方法として追求されているのです。

地下に岩塩層などが現存することは、それらの地層が過去何百万年にわたって、地下水にそうは影響されなかったことを意味しているわけです。

ガラス固化体は、地表に三〇年とか五〇年間保存して、発熱が少なくなり、温度が摂氏一五〇度とか二〇〇度に下がるのを待ってから、地下深くの岩塩層や花崗岩、玄武岩、けつ岩、凝灰岩などの安定した地層内に収容、処分されることになります。

米国では一九八三年の一月になってレーガン大統領が「一九八二年廃棄物政策法」に署名して、ようやく高レベルの核廃棄物や使用済み燃料を永久地層処分するために、二つの処分場をつくることが決まっています。

八二年政策法ではまずエネルギー省の長官が六つの候補地(ユタ、ネバダ、テキサス、オクラホマ、ルイジアナ、ワシントンの各州内)を三つにしぼって大統領に提案し、その承認のもとで候補地の特性を評価することになっています。

次いで州に対する説明や公聴会を行い、大統領が、九〇年までに議会に最終的に候補地を提案するわけです。

政策法ではまた連邦政府が、使用済み燃料で敷地が一杯になる発電所のために、サイト外に中間貯蔵施設を提供することや、監視付き再回収可能の貯蔵についても決めています。

場合によっては回収もできるようにするわけです。

計画では最初のものが一九九八年に運用を開始することになっていますが、計画はすでに三年遅れているといわれます。

地層処分の可能性について、これまで最も古くから論議してきたのは米国です。

ですからこれからの話もどうしても米国でのことが多くなるのですが、広い土地と安定した地層をもつ米国でも地層処分はまだまだこれからというのが、実情です。

米国で核廃棄物問題が人々の関心をひくきっかけになったのは、一九七三年にワシントン州ハンフォードの軍用原子力施設で起った高レベル廃棄物溶液の漏洩事故でした。

ハンフォードでは第二次大戦中から軍用のプルトニウムが生産され、再処理で生じた高レベルの核廃液が一四九基の錮鉄製のタンクに貯蔵されていたのですが、七三年にその溶液を入れた鋼鉄製のタンクが腐食して、四〇〇立方メートル程の廃液がじわじわと地中に洩れだしたのです。

その後に分かったところでは、廃液洩れが起こりはじめたのは、早くも一九五〇年代末のことで、漏洩は何と二四基にも及んでいたそうです。

当時AEC(米政府原子力委員会)は全米科学アカデミーなどの再三の警告にもかかわらず、廃棄物問題に対して全く関心がなく、タンクが五〇〇年はもつとたかをくくっていたといわれますが、この事故こそは米国における戦後の核廃棄物管理政策の不在ぶりを、はっきりとさらけだしたものだったといわれています。

米マサチューセッツ州ケンブリッジに本拠を置く「憂慮する科学者同盟」では、地下に貯蔵した高レベルの核廃棄物洩れの危険について分析的研究を行い、その結果を一九八〇年に発表した『放射性廃棄物――その政治学とテクノロジー、危険』という本のなかにまとめています。

この研究はガラス固化体などが地下深くの地層中に、たとえば一〇〇年程度貯蔵されたあとで「放射能が洩れ始める」と仮定しており、この種の研究には大きな不確実性が含まれるとしながらも、おおよそ次のように述べています。

研究は核廃棄物洩れの起こり方として、

①隕石の衝突や火山、地震など破滅的な災害、

②地下水の浸透など破滅的災害以外の原因によるゆっくりした洩れ、

③戦争や誤った探鉱活動などの人為的なものの三つを想定し、

当然のことながら③については予測不能としながらも、②の地下水浸透の可能性がもっとも大きく、長期的にはむしろ確実に起こるのではないかとして、次の三つのケースについて説明しています。

第一は、環境保護庁(EPA)が一九七八年に行った研究で、この研究では地下貯蔵の最初の一万年間に放射能が洩れだして、確実に何人かの死者がでるとしています。

地下水によって長寿命のテクネチウムが生物圏内に運ばれる可能性があるとしています。

第二は、米ピッツバーグ大学の原子力推進派が一九七七年に行った研究で、米国の原発一年分のガラス固化体が地下六〇〇メートルの岩塩層内に五〇〇年間、無事に貯蔵されたあとの事故について分析したものです。

その原因もまた地下水の浸透で、それによってラジウムが地表に運ばれ、最初の一〇〇年間に〇・四人がガンで死ぬというのです。

しかし「憂慮する科学者同盟」では、この研究に使われた仮定には疑わしい点があるといっています。

ラジウムのように動きにくい元素に着目して、テクネチウムのような動きやすい元素を無視したり、地下に全く断層がないと仮定したりしているというのです。

この研究が、地下水の動きに影響する気候の変動や人為的要因を、全く無視しているとも指摘しています。

第三は、EPAやピッツパーク大学での研究をもとにして「憂慮する科学者同盟」自身が行った研究で、放射能が人口五〇万人の都市に飲料水を供給する川に運ばれることを想定して、三つのシナリオを示しています。

(1)放射能が地表の貯蔵タンクから洩れだす場合 先に述べたハンフォードでの放射能洩れのときのように、老朽化したタンクからしばしば一五〇〇立方メートルもの高レベル廃液が地中に洩れだすと仮定した場合で、そのなかの放射性ストロンチウムによって、年に五〇人ないし一○○人、一〇年間で一五〇〇人ないし三〇〇〇人が白血病や骨ガンで死亡します。

これは同人口集団のガンによる死亡率が、六%ないし一二%高まることを意味しています。

(2)地下の貯蔵岩塩層に地下水が浸水する場合 合計一〇万トンの使用済み燃料を貯蔵して一〇〇年後に、未知の断層からの浸水が始まり、一年間に約七・五トンが運びだされるとして、その中のストロンチウムによって年に二一人ないし四二人(三〇年間に六三八人ないし一二七五人)が白血病や骨ガンで死亡します。

これはガンによる死亡率が二・六ないし五・二%高まることを意味します。

(3)同じく一〇〇〇年後に浸水が始まる場合 放射性のテクネチウムが川に運ばれて、年に〇・一人、その最初の半減期中に二万三一〇〇人が死亡。

この場合は、ガンの死亡率の上昇は統計的には検出できない可能性があるとしています。

「憂慮する科学者同盟」では、また最悪の場合として、二五万キュリーの放射性ストロンチウムが一年間にわたって川のなかに流れ込み、人口五〇万人の都市の飲料水に入った場合についても想定しています。

そしてたったの一日だけこの水が使われたとして、それによる白血病や骨ガンの死者数を年間一七人ないし三四人、三〇年間に合わせて五〇〇人ないし一〇〇〇人と推定しています。

ガンの死亡率が二%ないし四%高まるわけです。

「憂慮する科学者同盟」ではまた、これらの研究が遺伝的影響を無視していて、完全なものではないとしています。

付近住民の強い不安感や心理的影響まで考えると、到底危険がないとはいえないというのです。

高レベル廃棄物処分の可能性についてはまた最近、世界の科学者の集まりである国際学術連合(ICSU)の作業グループが発表した報告があります。

ICSUではもう何年も前から作業グループを設け、国際原子力機関(IAEA)などとも協力してこの問題についての検討を進めてきたのですが、その報告は高レベル廃棄物が安全に処分され得ると確信しているとしながらも、高レベル廃棄物が潜在的に一〇万年間も有害だとし、その安全な処分への前提として、今後も様々な分野での研究が、いっそう促進されなければならないとしています。

ICSUの前会長のJ・M・ハリソンが全米科学振興協会(AAAS)の『サイエンス』誌一九八四年一〇月四日号に書いているところによりますと、この報告には一九項目もの勧告がついていて、そのすべてが、様々な関連分野でのいっそうの研究を求めるものになっています。

第一は固化体が発熱するので、地表に一〇〇年ぐらいは貯蔵するために、いっそうの研究努力が必要だというものであり、地層については直接処分する岩層だけでなく付近の地層についても、地層の破面やそれによる透過性について、もっとデータが必要だとしています。

廃棄物が生物の体内で濃縮する可能性についても同様です。要するに報告は安全な処分のための研究は、まだまだこれからだといっているのです。

地層自体は安定したものであっても、そこに貯蔵施設をつくり、高熱を発する固化体を持ち込むことで、実際には何か有害な変化が起こるかもしれません。

地下水の動きも、あまりよく分かっているとはいえません。

いま現在地下水はなくても遠い将来は、どうなるかは分からないわけで、施設をつくるトンネルを通って水が流れ込む可能性もあるわけです。

相手は複雑な自然であり、いまの段階で地層処分が安全だというのは、地震その他、自然の変動を何千年にわたって確実に予測できるというのにも等しいのです。

地下深くでは何か問題が起ってからでは、核廃棄物を回収することもできないでしょう。

日本の場合、研究は米国などに比べて、ずっと遅れています。

米国のエネルギー省では、一九七八年にだした報告のなかで日本の場合に触れて、次のようにいっています。

「……日本は陸地が狭くて最終的な処分能力をもたないので、地層処分について他国の活動に大変、興味をもっている。 日本はまた海底や島への処分の構想に関心をもっている。

つまり無人島を見つけて廃棄物をそこへ棄てようというのである……」。

3 核廃棄物の“政治物理学” top

米国では八三年四月に、ウィスコンシン州で高レベル廃棄物投棄施設の建設を認めるかどうかを問う米国初の住民投票が行われ、投票総数の約八九%という高率でノーの意志表示をしています。

同州北部のミシガン、ミネソタの両州につながる花崗岩層は、エネルギー省の高レベル廃棄物の永久貯蔵場所の候補の一つになっていたのです。

米国でのこの種の投票、決議は枚挙にいとまがありません。

古くはニェーヨーク州が一九七九年に原子力関係の条例の第一条でこの問題について、安全で信頼できると実証された技術がまだ開発されていないことを確認すると述べています。

一九八〇年の大統領選挙時の住民投票では、ミズーリ州で恒久的な廃棄物処理施設ができるまで原発の建設を禁止するという提案が否決されました。

しかしオレゴン州では新規の原発建設について、住民投票で賛成を義務付け、高レベル廃棄物の恒久的処理場が見付かるまで建設を禁止するという提案が小差で通り、ワシントン州でも、他州でつくられた廃棄物を同州内に永久的に処分することを禁止する提案が可決されています。

モンタナ州でも住民投票で科学、教育、医療目的のものを除いて大量の放射性物質、特殊核物質などを州内で処分することを禁止しています。

八二年十一月の中間選挙では、このイニシャチブ(住民発議)を部分的に廃止することが提案されましたが、七六%対二四%の圧倒的大差で否決されています。

この中間選挙時の住民投票ではまたマサチューセッツ州で州内の新規の原発の建設や、医療用を除く低レベル核廃棄物の処分場の建設について、州内の有権者の承認を必要とするというイニシャチブが二対一の大差で成立しています。

しかもこのイニシャチブは承認のための住民投票を行う前に州議会に対して、連邦政府が承認した高レベル廃棄物の貯蔵施設がすでに運転されていることなどを、確認するように求めているのです。

核廃棄物問題には、一つの“政治物理学の法則”とでもいうべき経験則があるといわれてします。

それは廃棄物が結局は「暫定的であるにせよそれが最初に持ち込まれた場所に、いつまでもとどまることになる」というものです。

この法則を拡大すると核廃棄物は発生した地域が責任をもたねばならず、その他の地域への持ち込みは、廃棄物の恒久的な処分法が実証されない限り、認められないことになるわけです。

米国では低レベル廃棄物について、多くの廃棄物処分場をもつサウスカロライナ州などが早くから、(一九七九年三月に事故を起こしたスリーマイルアイランド原発の汚染物などをも含めて)他州からの廃棄物の搬入を拒否し、発生州(軍用のものについては連邦政府)が管理の責任をもつべきだと主張しています。

その考え方がその後、全米の多くの州、地方自治体に取入れられて、「一九八〇年低レベル廃棄物政策法」になったのです。

法律はできても問題が解決したことにはなりません。

その後レーガン政権のもとで七つの州連合が、域内に処分場をつくる協議を進めているといわれますが、今のところ早急な成果は得られそうにないといわれています。 |

1978年3月スリーマイルアイランド原発事故

|

廃棄物の量は増える一方なのに、処分場の数は減る一方で、この政策法では八六年の二月までに所定の処分場ができないと、州内に処分場のない州などでは事実上、原発の運転ができなくなることになっています。

高レベルのものの処分については、連邦政府が責任をもつわけですから、当然低レベルの場合のやり方がそのまま当てはまるわけではありません。

にもかかわらず他方では、州との協議と同意の必要性が強く主張されています。

連邦政府にとって州の見解を無視することは、当然のことながら必ずしも得策ではないのです。

先の「憂慮する科学者同盟」の報告も政策決定に当たって、大衆の参加を最大限に確保することによって、社会的コンセンサスを達成することが、核廃棄物管理計画成功の鍵であるとし、それがなければどんな計画も成功は難しいといっています。

管理計画について大衆にどんどん資料を提供し、計画を批判する研究にたいしても公的資金を提供し、意志決定への大衆や州の参加を広げるべきだというのです。

サウスカロライナ州のライリー知事も一九八二年に米国で出版された核廃棄物に関する本の中で、この問題について次のようにいっています。

「専門家のなかにはいまだに、州の役人には核物理学は分からず、民主主義の基盤である一般有権者にも問題は理解できないという人がいる……

だが決定を専門家にまかせよというのは明らかに間違っている。大衆は知っていて、懸念している。

その反応は場合によっては、実際の危険にそぐわないものかも知れないが、にもかかわらず懸念は本物である。その信頼を再建する真面目な努力がなければ、廃棄物問題に対する対処は著しく脅かされる」。

欧州の場合

西ドイツでも使用済み燃料や核廃棄物の処理処分が先決だという考え方が強まって、新規の原発の着工が停滞しています。

そのきっかけとなったのは七七年の二月に行政裁判所が、ブロックドルフ原発に反対する住民の訴えを受けて出した判決で、この判決は使用済み燃料の処理処分問題が未解決なのに建設を許可するのは、違法だとしたのです。

そこで連邦政府は東ドイツとの国境に近いゴアレーペンに再処理工場や、核廃棄物の地下貯蔵施設をつくる計画を立てたのですが、これもスリーマイルアイランド事故が起こって、州政府が反対に転じてしまったのです。

当局者によると「技術的には可能だが、政治的には実現不可能」というわけです。

スイスでも七八年の国民投票の結果、原発建設に対する地域住民の拒否権は小差で否決されたものの、七九年五月には国会でわずか一票の反対で原子力法が改正され、原発の建設はエネルギー需給の逼迫が十分に説明され、核廃棄物の封じ込めが完全に保証されたのちに、国会が承認することになっています。

デンマークは一九七六年に法律で、原子力計画の実施前に詳細な調査と検討を義務付けており、スウェーデンも一九七七年に安全な廃棄物処分が実証されない限り、新規の原発の運転を認めないことにしています。

要するに欧米では、市民たちは使用済み燃料や高レベル廃棄物の安全な処分の見通しが明らかにされない限り、原発の運転や新規の建設を認めないというのです。

4 無視されてきた核廃棄物 top

地層処分の安全性を例証するものとして、しばしば引用されるものの一つに、アフリカのオタワの“自然の原子炉”があります。

今から二〇億年程前に赤道直下のガボン共和国のオクロ鉱山付近で、ウラン鉱が雨水を減速材として自然に連続的な核分裂を起こしたというもので、そのとき生じた長寿命の超ウラン元市がその後も長い間散らばらすに、あたりに残っていることが分かったというのです。

当時のウラン鉱は現在とはちがって四%程の核分裂性のウランを含んでおり(現在では約〇・七%)、低規模の核分裂の連鎖反応は約七五万年にわたって続いたとみられています。

しかしこの主張について注意しなければならないのは、第一に現在の高レベル廃棄物貯蔵所とオクロの自然の原子炉跡とはいろんな条件が違っているということであり、第二に長寿命の超ウラン元素が見つかったとはいっても、実際につくられたものが全部残っているのかどうか分からないということです。

従ってこの自然現象も、必ずしも安全の根拠にはならないとみるべきでしょう。

核実験の放射能にせよ何にせよ、放射能の影響について何らかの法則があるとすれば、その一つは問題がのちになって明らかになるということでしょう。

問題は高レベルのものには限りません。

低レベルの廃棄物は米国ではたとえば南東部のサウスカロライナ州のバーンウェルや、北西部の半砂漠地帯のワシントン州リッチランドなどで幅二〇から四〇メートル、深さ九メートル程の溝を掘って廃棄物のパッゲージを投入れ、厚さ二ないし三メートルの土砂をかけて処分されていますが、それまでは軍用のものが大量にドラム缶に詰められて、手当り次第に投棄されてきたのです。

一部はニュージャージー沖の大西洋や、サンフランシスコ沖の太平洋の海中に不用意に投棄され、のちに洩れだして問題化したことはよく知られています。

廃棄物処理の研究は科学者や企業にとって興味や利益の対象でなかったことは明らかです。 |

サウスカロライナ州バーソウェルの低レベル核廃棄物埋立地

|

第二次大戦中に広島、長崎に投下された原爆製造の「マンハッタン計画」の際の放射能は、八〇年八月にもペンシルベニア、ニュージャージーの両州で検出されて、新聞の紙面をにぎわせました。

異常に高いレベルの放射能が検出されたのはペンシルベニア州キャノンズバーグ、ニージャージー州ミドルセックスで、この地域ではニューヨーク州北部のナイアガラの滝に近いルイストンでもそうだったように、ガンの発生率が異常に高かったとも伝えられています。

キャノンズバーグでは七三〇アールの土地に二〇万トンもの核廃棄物が投棄され、調査の結果飲料水源の付近の小川で連邦基準の三〇〇〇倍もの放射能をもつラジウムが検出されたといわれます。

高レベル廃棄物について早くも一九五七年に岩塩層への処分を提案したのは、全米科学アカデミーでした。

その結果、AEC(米政府原子力委員会)では一九六三年になって初めておみこしをあげ、カンザス州ライオンズ付近の元岩塩鉱跡で、キャニスターの腐食などについての実験を始めました。

実験の結果にはいろいろ問題もあったようですが、とにかくAECでは一九七一年になって同岩塩鉱跡に恒久処分施設を建設すると発表したのです。

当時AECでは、ライオンズ付近の地層に十分の自信をもっていたようですが、それに大きな疑問を差しはさんだのが、カンザス州の地質調査部でした。

付近の岩塩鉱ではかって岩塩を採掘するのに大量の水を注入していたことや、石油や天然ガス採掘のボーリングが行われ、今ではその場所さえ分からなくなっていること、そして結局は付近の地質が十分に分かっていないことなどが、続々と明るみにでてきたのです。

カンザス州議会や市民がその建設に強く反対したことはいうまでもありません。

AECではその後、計画の重点をいったん放棄した回収可能の地表貯蔵施設(RSSF)に切換えるのですが、これも環境保護庁(EPA)の強い批判にあって放棄されるのです。

計画が二転三転してRSSFが中止されたあと、米国ではエネルギー研究開発局(現在のエネルギー省)が中心となって、核廃棄物を地下の地層中に隔離する研究が再開され、現在ではハンフォード地区の玄武岩台地やネバダの花崗岩層、ユッカ平原の凝灰岩層、ニューメキシコの岩塩層などで様々な実験が始まっています。

ニューメキシコ州カールスバッドの地下六五〇メートルのものは軍用の超ウラン廃棄物を処分するためのもので、廃棄物隔離パイロットプラント(WIPP)計画と呼ばれ、完成すれば現在のところ世界唯一の地下処分場になるといわれています。

超ウラン廃棄物の場合は、熱や放射能はそう強くないので、処分は高レベルのものに比べてずっと問題が少ないのですが、それでもこの地下の二億年前の岩塩層の地質についてはその後、炭化水素の存在が検出されるなど、様々な疑問があることが指摘されています。

原子力は戦後、政府の手厚い保護のもとで成長したものだけに、ある意味では“政治汚染科学”などと呼ばれ、秘密主義的で専門家の態度に高慢さや無神経さがみられることが多く、それが不信感を生んで、今日まで続いています。

米国での核廃棄物問題を特徴付けているのも不注意と無責任、偽りの主張、全体としての失敗だったといわれています。

AECの廃棄物政策はもしあったとすれば、それは小手先的な技術的解決に終始して、真の問題を先に繰り延べることだったわけで、AECの失敗はまた核廃棄物問題が技術上の問題というよりもむしろ社会的、政治的問題であることを忘れた結果だともいわれます。

AECがつまずいたのは技術上の問題というよりむしろそれだったからです。

原子力当局が、廃棄物問題を先頭に押し立てて原子力発電を止めようとする反対派に対して姑息な対応をとったことも、問題をこじらせ、不信を高めています。廃棄物問題が政治化するなかで、ますます科学的な論議ができなくなっているのが実情です。

5 行き詰まる海洋投棄 top

問題は高レベル廃棄物にとどまらず、低レベル廃棄物にもおよんでいます。

低レベルのものについても海洋環境保護の立場から、海洋投棄が全面的な禁止の方向に向かっているのです。

海洋投棄問題の転機ともなったのは、八三年二月にロンドンで開かれた第七回ロンドン条約締約国協議会議でした。

この会議で海洋投棄について科学的研究ダループを設置し、その結論がでるまで投棄を一時停止するというスペインの決議案が採択されたのです。

核廃棄物問題が実は国際問題であることをこれほどはっきり示した例はありません。

日本の原子力委員会ではこれまで一方的に、たまる一方の低レベル廃棄物を詰めたドラム缶を南太平洋の海底に投棄することを計画し、早い時期に東京湾の南東約九〇〇キロ、マリアナ諸島の北約一一〇〇キロ(北緯三〇度、東経一四七度)の海底約六二〇〇メートルの地点に、ドラム缶五〇〇〇本ないし一万本程度(放射能にして約五〇〇キュリー程度)を投棄することにしていました。

これが南太平洋諸国の強い反対にあって、科学技術庁による安全の主張にもかかわらず中断状態にあることは、すでによく知られている通りです。

核廃棄物に対する反対はこのところ南太平洋で広がる一方です。

国連のアジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)も、八四年に東京で開いた環境専門家会議で海洋投棄について、規制のための管理制度を設けるなどの厳しい提言を採択してします。

核廃棄物の海洋投棄は何も日本が最初ではありません。

記録によりますと米国では早くも一九四六年頃から海洋投棄が行われてきましたし、欧州でも英国、オランダ、ベルギー、スイスなどの諸国が六七年頃から八二年頃までに、合わせて約九万四六〇〇トン(べータ線、ガンマ線にして約九八万キュリー)を投棄したとされています。

海洋投棄については国際的にも「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)や、OECD/NEA(経済協力開発機構の原子力機関)の「核廃棄物の海洋投棄に関する多数国協議監視制度」などの枠組みができてします。

しかし米国ではかって近海に投棄した放射能が洩れだしたことがあり、経済的な理由もあって、今では海洋投棄を中止して、陸上処分に切換えています。

欧州でもフランスやイタリアが初めは海洋投棄をしていましたが、最近では経済的な理由で、また西独が国内に安定した岩塩層が見つかったという理由で、陸地処分に切換えています。

そうした動きの中で核に反対し、原子力発電を必要としない第三世界の国々からの海洋投棄反対の声もまた、高まっていくことになったのです。

南太平洋諸国の“反核”

南太平洋諸国の反対がはっきりしてきたのは、八一年八月バヌアツ共和国の首都ポートビラで開かれた第十二回南太平洋諸国会議が、日本の核廃棄物のマリアナ海域投棄他画を非難した頃でした。

南太平洋諸国会議は南太平洋地域の一三の新興独立国(オーストラリア、ニュージーランドを含む)、地域が一九七一年に結成した協議の場で、中でもバヌアツは八三年三月にはすべての核実験や核の配備、通過を禁止する「非核宣言」を国会で決議したことで知られています。

また同年七月に三三の国と地域が参加してポートビラで開かれた非核・独立太平洋会議では、ムルロア環礁でのフランスの核実験の即時停止と並んで日本の海洋投棄に反対する「バヌアツ宣言」が採択されています。 |

1982年8月スペイン沖での核廃棄物の海洋投棄に

反対する環境保護団体グリーンピースのボート

|

これらの動きは南太平洋諸国の“反核”が文字どおりの反核であって、核には軍事や平和の区別はないとみていることを示してします。

日本の海洋投棄政策が行き詰まったのも、それに対する理解を欠いていたからだといえそうです。

南太平洋地域は戦後ずっと核兵器の実験場として使われ(一九六三年に大気圈内や水中での実験が停止されたあとも、フランスの地下核実験場になって)、住民の間に被害をだしてきたのです。

日本政府はこれまで大臣まで派遣して南太平洋諸国の説得に当たってきましたが、これら諸国の反対は強まるばかりです。

投棄に関する条約類が原子力を“持つ”国のためのものであって、“持だない”国のためのものでないことは明らかですし、原子力を必要としない南の国々が、自分の国の近海を原子力国のエネルギー廃棄物で汚染しないでくれというのもまた、当然の主張といえましょう。

日本としては海洋処分に先立って“科学的”な立場から、実験室内でのドラム缶の耐圧試験や、海洋投棄の模擬試験を行ってきました。

それによってドラム缶が投棄予定海域の海底の水圧より高い七〇〇気圧という強い水圧に耐え、安全に海底に着くことを確かめたのです。

科学技術庁では放射能が万一海水中に洩れたとしても、海水によって薄められるので、問題はないといっています。

本格的処分の段階に入って一年間に一〇万キュリー程度が投棄され、それが同時に海中に放出されても、個人の年間の被曝線量は自然放射線のレベル(世界平均で年間平均約一〇〇ミリレム)の五〇〇〇分の一程度にとどまるともいっています。

なるほど計算上はそうかもしれません。

しかしそれはあくまでも実験に基づく“予測”であって、実際には海底での海水の動きなどは分かっておらず、こうした科学的データも結局は南太平洋にすむ人々を説得するのには役立たないのです。

南太平洋の人々は、投棄の本質がていのいい“希釈”にあると考えるかもしれませんし、日本がまた経済成長のツケを回すのかと考えるでしょう。

6 高レベル廃棄物の行方 top

北海道の幌延(ほろのべ)町といえば、日本最北端の宗谷岬まで約五〇キロ、利尻(りしり)・礼文(れぶん)・サロベツ国立公園の一部を含んで日本海側に面する典型的な北の過疎地です。

人口は二〇年前の約半分の四〇〇○人に減ってはいるものの、以前から付近の町村とともに酪農のメッカとして知られ、東洋一という粉乳、パター生産工場があることで知られています。

ここには以前から、低レベルの核廃棄物貯蔵施設をつくる話があったのですが、それが急に高レベルのものにかわったのは、一九八四年の春のことでした。

政府の資金で核燃料や新型炉の開発に当たっている動燃が、ここに高レベル核廃棄物の研究・貯蔵施設をつくる計画を発表したのです。

施設は単に「工学センター」とよばれ、動燃が八四年五月に出している資料によると、「ガラス固化体」を入れたステンレス製のキャニスターが、いかに地域の振興に役立つかがとくに強調されています。

放射線の利用だけではなく、合計七〇〇〇本のキャニスターが絶え間なく発生する熱エネルギー(合わせて約七〇〇○キロワット)が、地域に即したメタン醗酵や養魚、園芸、融雪、温水プール、暖房などに役立つというのです。

ガラス固化体の中にはまた、各種の有用な貴金属も含まれているので、その回収法についても研究するといっています。

動燃の資料は問題のガラス固化体が「十分に安全であることが確認されて」いるといっています。

しかし実体はまだそれには程遠いようです。

問題の第一は、ガラス固化体の放射能や発熱の強さです。

放射能は炉から取出して一年たった後てもなお、三〇本分を水でうすめていわゆる許容量以下にすると、米五大湖のなかで最大のスペリオル湖(面積八万三〇〇〇平方キロ、琵琶湖の一二〇倍)程の水がいると計算されています。

放射能は一〇〇〇年たってもなお、一本当たり数十キュリーは残ります。

一キュリーでも身につけると、人間は簡単に死んでしまうのです。

放射能は、当初は一本で一〇〇万キュリー(いわゆる低レベルのもののざっと一〇〇万倍)を超え、盛んに発熱する(表面温度は最初の数年間は摂氏一〇〇度を超え、中心部は摂氏四〇〇度にも達するといわれます)ため、絶えず冷却することが必要です。

世界的な研究の結果、ガラス体からの放射能の洩れは通常の状態では、極めて少ないとされています。

しかしこれに対しては米国の物理学会などから疑問がだされ、すでによく知られているように七〇年代の末に米ペンシルベニア州立大学で行われた一連の実験で、このガラス体が地層中で予想されるような高温、高圧のもとで以外にもろく、放射能が周囲の水中に洩れやすいことが分かっています。

ステンレス・キャニスターについても地下で貯蔵した場合、腐食して数十年しかもたないという人もいます。

現在ではその結果新しく、ペンシルベニア州立大学やオーストラリア・ナショナル大学などで新しくセラミックや合成岩石(シンロック)中に封じ込める方法が研究されています。

核廃棄物と数種類の鉱物とをまぜて高温で溶かして合成鉱物にし、廃棄物を鉱物の結晶構造の中に閉じ込めようというのです。

しかしいずれも塩水に弱く、コストが高いことなどが問題だといわれています。

米国のオークリッジ国立研究所やテネシー大学では高レベル廃棄物を、モナザイトという花崗岩に似た鉱物と化学的に結合させる方法も研究されましたが、この場合も融点が高く、製造には高温が必要です。

実用化するにしても一〇年、二〇年先だといわれています。

日本の固化体研究の着手は欧米に比べて二〇年も遅れており、二年辛三年の研究室での模擬実験で、何千年も先のことが分かるはずはありません。

動燃の「工学センター」についての資料には「廃棄物」といった言葉はいっさい使われていませんが、そこに持ち込まれてくるのは、キャニスターという名の高レベルの放射性廃棄物のかたまりであり、それより注目されているのが、資料に小さく書かれた「地中試験」という言葉の方なのです。

というのもキャニスターは世界的にみて、ゆくゆくは地下深くに処分されることになっており、日本の原子力計画を総括する原子力委員会も、その方向でことを運んでいるようにみえるからです。

原子力委員会の下部組織の放射性廃棄物対策専門部会は、八四年八月にだした中間報告のなかで、高レベルの廃棄物についてまだ十分の研究もなされていないはずなのに、安全性に関する技術はすでに確立したとして具体的にはホウケイ酸ガラスで固化し、三〇年ないし五〇年間貯蔵、冷却したあとで、地下数百メートルより深い地層に処分するとしています。

報告はまた高レベル廃棄物の処分が国の責任であることを再確認し、政府出資の動燃が中心になって、処分法を研究すべきだというのです。

動燃は一九九〇年の運転開始をメドに固化プラントを、また九二年の操業開始をメドに貯蔵プラントを建設すべきだともいっています。

中間報告は具体的には二〇〇〇年頃には、処分技術を早期に実証する必要があるとしています。

第一段階として有効な地層の選定が終わったあと、第二段階として約一〇年間で処分予定地を選定し、第三段階では、二〇〇〇年にかけて模擬固化体による処分技術の実証を行い、第四段階で実際の処分に入るべきだというのです。

第二段階ではまた深地層に試験場を設けて、天然バリア(障壁)の健全性や人工バリアの有効性を試験し、あるいは地上に環境工学実験室を設けて、深地層の環境を模擬した試験を行うともいっています。

そのためにとりあえず八〇〇億円をかけて幌延の四〇〇ヘクタールの敷地に、高レベル・ガラス固化体貯蔵プラントや低レベル・アスファルト固化体貯蔵施設、永久処分のための深地層試験場、環境工学研究施設などを設け、八八年から九二年にかけて操業を開始するというのです。

原子力委員会専門部会の中間報告は、すでに述べたように安全性に関する技術はすでに確立したといっています。

しかしそんなに安全なものなら、なぜこんな最北の地にやってくるのでしょうか。

幌延は地質的にも条件がいいとはいえません。

付近は泥岩のところが多く、大曲断層や幌延断層が走っていることも確認されています。

皮肉ないいかたをするなら、もし安全なものなら地下よりも地表に貯蔵して、人間が監視した方が、もっと安全だといえるかもしれません。

7 遠のくプルトニウム経済 top

原子力をめぐる神話の中でも最大のものはたぶん、高速増殖炉(FBR)のそれではないでしょうか。

米国では上院が八三年の一〇月にテネシー州のクリンチリバー高速増殖炉(CRBR)開発予算を五六対四〇という予想を上回る大差で否決して、一九七二年以来の同計画を廃棄したのですが、昔から原子力発電の本命とみなされてきた高速増殖炉の夢は、今や蜃気楼のように遠ざかっていくばかりです。

この決定でCRBRはついに中止に向かって歩みだし、米国の高速増殖炉計画は基礎研究へと大きく振出しに戻ることになったのです。

世界の電力需要が停滞するなかで、安全性や経済性についてなお多くの問題があるからです。

発電コストはいまのところどうみても、現在の軽水炉には対抗できそうにありません。

米国が撤退した結果、西側で本格的に高速増殖炉開発を進めているのはいまのところフランスだけになりましたが、フランスもそれでつくるプルトニウムを軍用に使うことを否定していないと伝えられています。

エネルギー問題は別にしてもプルトニウムは結局は、核兵器の拡散と密接に結び付いているのです。

日本でも高速増殖炉はかっては一九九〇年代にも実用化するとされていましたが、実現の予想時期は今でははるか二一世紀にずれ込んでいます。

原子力開発利用長期計画も多額の開発予算を投入してきたにかかわらず、実現の見通しを二〇一〇年に伸ばしています。

経済性については、建設コストが現在の軽水炉の二、三倍の一基二兆円といった試算もあるようです。

高速増殖炉の実現がこのように先に延びると、燃料のプルトニウムも余ってきます。

原子力産業会議の見通しでは、原燃サービスの再鰮理工場が九五年から稼動したとして、プルトニウム回収量は二〇〇〇年には約五〇トン、二〇一〇年には約一〇〇トンに達します。(ついでにいうとこれで何千個もの長崎型の原爆がつくれそうです)。

プルトニウムはもともと高速増殖炉用だったはずですが、総合エネルギー調査会の原子力部会では、八四年七月の報告で、余ったプルトニウムを現在の軽水炉で燃やすいわゆるプルサーマル路線を打ち出しています。

高速増殖炉という呼び名は現在の軽水炉のように減速しない高速の中性子を使うところから来ていますが、増殖炉はかっての超音速輸送機(SST)や原子力船がそうだったように、理論的には可能だが、社会的には当面、実現不可能な技術があることを示しています。

技術は常に新しいものを追いかけて、つくれるものはなんてもつくろうとするわけですが、社会的にはつくれるものがなんでも価値があるというわけではないのです。

再処理の難しさ

再処理の問題点は最初にも述べたように、それが人間の手の届かない強い放射能下の作業だということでしょう。

しかもそこでは腐食性の強い溶剤が大量に使われるので、小さな孔があいただけでも修理が大変です。

世界的にみていま軽水炉燃料の“商業”再処理をしているのは、フランス核燃料公社(COGEMA)のラアーグ工場だけで、処理能力は年四〇〇トンとなっています。

この工場では現在建設中の前処理工程が完成すると、軽水炉燃料の処理規模が年八〇〇トンに増えるといわれます。 |

ラアーグ再処理工場

|

しかしラアーグ工場は実際には八四年六月までに九〇〇トンを処理しただけで、従業員の放射線被曝の他にも様々なトラブルが続いて、稼動率は一〇%程度といわれています。

八〇年四月には停電のため、核廃棄物が入ったタンクの冷却がストップして、爆発寸前の危険な状態に達したともいわれ、フランスの原子力安全最高会議(CSSN)では八二年末になって、再処理施設の安全性の向上についてだけでなく、使用済み燃料の即時(三年以内)再処理に代わるオプションの採用についても、勧告しています。

日本は使用済み核燃料の一部の再処理を英、仏に委託しているわけですが、再処理のコストは上がる一方で、七二年には使用済み燃料一キログラム当たり一二五ドルだったものが、七七年には七〇〇ドルになったと伝えられています。

トン当たり二億円に近いわけです。

英国では日本、西独などから受託した軽水炉燃料を再処理するためいま英国核燃料公社(BNFL)がセラフィールドで、年間一二〇〇トンの工場の建設計画を進めている段階です。

軽水炉用のには残りの溶解槽と酸回収蒸発缶にそれぞれピンホールができて、長期間運転を停止していました(一九八五年三月運転再開)。

燃料を溶解するのに、腐食性の強い硝酸が摂氏二一〇度近い温度で使われますが、これが最も腐食に強いといわれる高クロム・ニッケル鋼に穴をあけるのです。

最初のトラブルは七八年八月のホット試験の最中に発生して、一年二ヵ月間も運転を停止しています。

同工場の処理量は、七七年度に運転を開始してから八三年度までに約一七四トンですから、稼動率にすれば一〇%程度というわけです。 |

東海再処理工場

|

この工場もまた、かっての米国製の軽水炉と同様、完成した技術ではなかったわけで、すでに建設費の一〇倍もの補修費が投じられたともいかれます。

再処理の目的の一つとして最近では、とくに長寿命の超ウラン元素だけを分離し、廃棄物を処分しやすくすることが考えられています。

しかし実現するとしてもまだ先のことですし、それより何より再処理技術の現状の方が問題というわけです。

8 原子力発電のコストと廃炉 top

世界の原子力先進国ではこのところ原子力発電の伸びのペースが急激に低下しています。

最もよく知られているのが米国の場合で、七〇年代の中期から原発建設のキャンセルが相次ぎ、新規の発注は七九年からゼロになっています。

その理由は電力需要の伸びの低下や原発建設コストの上昇で、八〇年代に運転を開始する炉の場合、建設費はインフレと高金利で一〇年前の一〇倍になり、石油価格が現在の二、三倍にならないと、競争できなくなってします。

八二年にはワシントン州の電力供給公社(WPPSS)が二二億ドル余を投じて建設中だった工事を中止して、日本でも犬きなニュースになりましたが、ごくおおざっぱにいって米国の新規の原発のキロワット当たりの建設費は平均二四〇〇ドル、また発電コストはキロワット当たり五セントから二〇セントにはね上っているといわれます。

実際にも八五年三月に完成したミシシッピ州のグランドガルフー炉(建設費は三四億ドル)をはじめとして、少なくとも九州の一四の新設炉で、電力料金の大幅引上げが問題化していると伝えられています。

米国の電力会社は日本に比べて規模が小さく、また原発の建設には長い期間がかかるので、その間、資金を寝かせておかねばならず、原発の新規発注はあっても九〇年代以降といわれています。

日本でもエネルギー需要の予測は下方修正されるばかりで、現在では原発の“経済性”の神話さえ揺らいでいます。

たとえば『原子力白書昭和五七年版』は、原発のコストについて、次のようにいっています。

「試算によれば昭和五七年度運転開始のプラントの初年度の発電原価(送電端)は、一キロワット時当たり石炭火力が約一五円、LNG火力、石油火力が約一九円~約二〇円であるのに対し、原子力発電は約一二円となっている。

これには原子炉の廃止措置にかかわる費用や再処理、廃棄物の最終処分などの費用が含まれていないが、これらを考慮しても原子力発電は他の電源に比較して経済性において優れていると考えられる」。

白書はさらに「中長期的な石油、石炭の価格上昇傾向の中で、原子力発電の経済上の有利性はますます大きくなっていくものと考えられる」ともいっています。

にもかかわらず昭和五九年版では一転してこれらの数字が消え、その一方で経済性向上の努力が強調されています。

白書は「原子力の発電原価が上昇し……石炭火力とほぼ同等と見られている」というのです。

ということは安い海外炭の場合より高くなっているわけで、原発の設備利用率がフル稼動に近い七〇%を超えて、なおかつこの有様ですから、いったん事故でもあれば、発電原価はもっと高くなるわけです。

極低レベル廃棄物

原子力発電の進行に伴って起こってきた新しい問題として、いわゆる廃炉措置に伴ういわゆる極低レベルの廃棄物の問題があります。

低レベルの廃棄物の発生量、か増えていることについてはすでに述べた通りですが、これに新たに原子炉そのものが廃棄物として加わることになったのです。

原子炉の寿命は当面、三〇年ないし四〇年とされていますが、これを解体、撤去すると、運転中に中性子を浴びて放射化された原子炉の鋼鉄製の容器や部品類が、低放射能の廃棄物になるのです。

その量は電気出力一〇○万キロワット級の炉で鋼材やコンクリートなど合わせて一五万トンにもなるといわれ、核廃棄物は炉心周辺の比較的放射能レベルの高いものだけで、停止後数年たってなお数百ないし一〇〇〇トンに達するといわれています。

問題はこれらの廃棄物が昔は二〇〇年も放置すれば、自然に放射能がなくなると考えられていたのに、今ではそうではなさそうなことが分かってきたことにあります。

たとえば鋼鉄製の圧力容器中に含まれるある種の元素は、放射化されると、数千年にわたって放射能をだし続けます。

米国では早くから会計検査院(GAO)が、政府原子力規制委員会(NRC)のこの問題に対する無関心ぶりを指摘して将来、廃炉管理の費用を誰が払うのかといっています。それでなくとも低レベル廃棄物の管理費が、このところ上昇するばかりであることが分かっているのです。

廃炉措置については、日本ではその最初の例としていま原子力研究所で動力試験炉(JPDR)の解体が進められています。

第一段階として八五年度の末ごろまでに解体に必要な技術を開発し、その結果にもとづいて本格的解体を開始、八九年度の末頃までに解体を終えることになっています。

原子炉の解体には、将来解体作業用のロボットなども開発されそうですが、問題は大量の廃棄物をいかに安全、経済的に処理することができるかにかかってくるわけです。

結局、極低レベル廃棄物についてはいま、いわゆるすそ切りの問題がでています。

原子力委員会の放射性廃棄物対策専門部会が八四年八月にだした「放射性廃棄物処理処分方策について」という中間報告は、低レベルのものについて放射能の低減に伴って、順次管理の低減をはかるとともに、極低レベルのものについてももっと“合理的”に処分することを提案しています。

低レベルの放射性廃棄物を、①放射性廃棄物として扱う必要のないもの、②極低レベルのもの、③低レベルのものの三つに分類し、①については一般産業廃棄物と同様に扱い、②についても線量によって管理を緩和し、具体的には燃えるものは燃やし、コンクリート片などは素掘りのトンネルの中に埋めたり、土地造成時に埋め立て材として再利用しようというわけです。

問題は“合理的”という言葉の中味にあります。人々に不安を与えず、その健康が守られてこそ、真に合理的ということができるでしょう。

廃炉のコストがどうなるかぱまだ将来の問題ですが、場合によっては建設費と同額のコストが必要と試算されているケースもあるようです。

9 核物質の輸送とその事故 top

原子力発電の規模の拡大に伴って関心が高まっているものの一つに、公道や航路を使って行われる核物質の輸送問題があります。

この問題を一挙にクローズアップするきっかけになったのは、八四年八月二五日にベルギーのオステン港沖で起こった核物質輸送船モンルイ号の衝突沈没事故でした。

四五〇トンの核物質を積んでソ連に向かっていたフランスの貨物船モンルイ号が、西独のカーフェリーと衝突したのです。

積荷は最初、ウラン濃縮のための六フッ化ウランではないかといわれ、海水との爆発的な反応が心配されたのですが、のちになって積荷は濃縮後の劣化ウランや天然ウラン、使用済み燃料再処理後の減損ウランであることが分かりました。

容器は水深二〇〇メートルの水圧にも耐えられるようにつくられていましたし(沈没現場は水深約二〇メートル)、衝突した部分には核物質は積まれていなかったので、容器の破損も放射能汚染もありませんでした。 |

1984年8月ドイツのフェリーと衝突、 1984年8月ドイツのフェリーと衝突、

沈没したフランスの貨物船モンルイ号

|

にもかかわらずこの事件は当時“核ミサイル問題”で揺れる欧州で起こったこともあって、人々の間に非常な反響を引起こすのです。

環境保護団体のグリーンピースでは直ちに各国の海員組合にたいして、核物質輸送の拒否を呼び掛けています。

もう一つ世界の人々に衝撃を与えたのは、この海上交通の頻繁な近海をソ連に向けて、誰も知らないうちに核物質が運ばれているという事実が、事故があったことで初めて明らかになったことでした。

ソ連との間の濃縮契約はもう一〇年も前に結ばれたものといわれますが、それはともかくこの事故で新たに明るみにでたことの一つは、原子力のそうした“秘密”の多い体質だったといえるでしょう。

世界ではいま年に一〇〇〇万個もの核物質が輸送されているといわれています。

日本については海外からの発電用の低濃縮ウランは、二酸化ウランの粉末やシリンダー人の六フッ化ウランの形で運び込まれています。

これが国内の工場で燃料集合体に加工されて発電所へ運ばれるわけです。

使用済み燃料は一部は再処理のため専用の「日の浦丸」で東海再処理工場へ、また一部は英、仏へ船で運ばれています。

モンルイ号事件のあと十一月中旬には、フランスで再処理され抽出されたプルトニウム一八九キロ(酸化物にして重さ二八八キロ)が六個のコンテナに分けて、人工衛星による監視まで動員した厳しい国際的な警戒のもとで、シェルブール港から「晴新丸」によって、東京港に送り返されてきたことはよく知られています。

この使用済み燃料は関西電力の発電所からでたもので、東京港からは機動隊の厳重な警戒のもとに六台のトレーラーで動燃の東海事業所に運び込まれました。

このプルトニウムは動燃の高速増殖実験炉の「常陽」に使われることになっていますが、これだけのプルトニウムがあれば粗製の小型原爆が二、三〇個つくれるといわれます。

今回はモンルイ号事件などもあって輸送がたまたま表にでたのですが、プルトニウムはこれまで主として英国や西独から六回、合わせて七五三キロが運び込まれています。

『原子力白書昭和五九年版』によると、発電用核燃料物質の輸送実績として昭和五八年度については六フッ化ウラン二九回(ウランにして五二六トン)、二酸化ウラン九五回(同六八三トン)、燃料集合体五〇回(同七九二トン)、使用済み燃料三一回(同三八五トン)という数字があげられ、使用済み燃料の海外への輸送実績は、ウランにして三七八トン(五八年度)とされています。

世界的にみても輸送事故の確率はもちろんそう高いものではありません。大きな事故は年間平均で一〇〇件以下に止まっているといわれます。

核燃料物質やその原料の事故は過去一五年間でわずか五件で、しかも人身への影響はまだ一度もなかったといわれます。

日本では幸いまだそうした事故は伝えられてはいません。

しかし日本では核燃料が過密な交通の中で、トンネルを通ってトラック輸送されています。

将来にわたっても事故の確率がゼロであるとはいえません。

輸送は公道で行われ、道路交通事故は年間五〇万件に達しているのです。

七九年七月には東名高速日本坂トンネルでの事故で一七三台もの自動車が被災したのは、あまりにも有名です。

モンルイ号事件は国内的には国内再処理を急げという声を強めることになりそうですが、核事故というものはたったの一度でも起これば世論を大きく変えることになるのです。

10 論議避ける日本の原子力 top

話は変りますが世界的にみて、核廃棄物についての意志決定の過程を妨げているものとしては、第一に、この問題における技術中心主義があげられます。

廃棄物問題はほとんどの国で社会的、政治的、制度的、経済的問題であることが忘れられ、主として技術問題であって、それさえ解決すれば、問題も解決すると信じられているのです。

その結果まだどの国の政府も、社会問題まで考慮に入れた政策立案の過程を実現できないでいます。

米国や西独、スウェーデンではこの問題についての意志決定がどちらかというと法的、社会的、政治的考慮によって動かされているのに対して、日本は、英国と並んで最も技術主義的な国とされています。

七〇年代に入って石油危機が起こり、原子力の重要性が高まったことにばかり気をとられて、一方で市民の間に環境問題に対する関心が高まったことが、十分に考慮されていません。

八〇年代に入ってからはまた、電力需要の伸びが停滞しているのです。

今では技術中心的な行き方は、どの国でもますます機能しにくくなってきています。

『原子力年報二九八四年』』は廃棄物処理や再処理に関する立地の困難を予想して、同年三月の総理府の原子力世論調査の結果を引用して次のようにいっています。

「原子力発電所に対して不安に思うものの約三〇%が、その理由として放射性廃棄物の保管や処理処分を上げており、放射性廃棄物の処理処分方策の確立が緊急の課題となっている」。

年報は核燃料サイクル施設の立地推進についてはまた、こういっています。

「核燃料サイクル施設の立地は原子力発電所と異なり、既存の立地例が少ないことから、立地に対する理解を得るためには原子力発電所以上に困難があることも考えられ、立地地域の合意形成が円滑に行われるよう十分な配慮が必要である。

このため国民全体および立地地域住民を対象とした官民一体となった積極的な広報活動の実施、地域振興施策の推進、立地にさいしての各種手続きを円滑に履行していくための地方公共団体をも含めた関係行政機関の間の連携と協力体制の整備を進めていくことが肝要である」。

原子力委員会では今なお廃棄物問題を、官民の協力と広報努力の問題だとみているようですが、それは人々が「不安を抱くのは知識が乏しいためで、もっと啓蒙活動が必要」というのと同じです。

原子力委員会などが毎年だしている白書は、廃棄物問題についてはごく簡単に政府の計画について述べているだげで、私たちの知りたいことにはほとんど答えてくれていません。

この本に米国についての話が多いのもそのためです。しかも専門家の間には意見の対立があります。

専門家の知識でさえ時間とともに変化していることは、再処理の章などですでに述べた通りです。

技術的に正しいことが社会的にも正しいという技術主義的な発想は、そのほかにも様々なところに表れます。

その例としては高速増殖炉の開題だけでなく、八一年四月に日本原子力発電敦賀発電所で起こった放射性廃液漏洩事故があげられます。

福井県が実施したモニタリング調査で、付近の海中のホンダワラから平常値よりも高い放射能が検出され、追跡調査の結果、同発電所の核廃棄物処理施設から洩れたものであることが分かったのです。

当初原子力安全委員会がとった態度は「影響が検知されたホンダワラを毎日食べ続けても、安全上全く問題はない」というものでした。

計算の上ではなるほどそうかもしれませんが、それはあくまで技術論、結果論であり、問題はむしろ同原発が保安規定の遵守義務に違反し、放射能洩れを法令に基づいて国に報告しなかったことにあるのです。

また委員会では、それによって付近の海産物の価格が急落したことなどには、全く関心はなかったようです。

日本の原子力政策のもう一つの目立った特徴は資源小国とか、エネルギー安全保障などといった立場から、批判が封じられていることでしょう。

核廃棄物問題一つをとっても政府はそれが広く一般の間で論議されることを、ことさら避けているようにみえるのです。

しかし国土の狭い日本では米国などに比べて、安全性に関する要求はそれだけ厳しいものになるはずですし、またエネルギーの面で日本がいかに対外依存を減らそうとしても、エネルギー消費が拡大すればもとの木阿弥です。

食糧、貿易その他の面でも日本は対外依存を避けることはできないのです。

欧州ではたとえばオランダが八四年にエネルギー関係の報告の中で、オランダには豊富な天然ガス資源があるが、今後のエネルギー政策のポイントは、原子力ではなく省エネであるといっています。

世論もはっきりとその方向を支持しています。

日本の場合、省エネは一体どこへ行ってしまったのでしょうか。

原子力発電については国上の広い米国でも、七六年六月のカリフォルニア州の住民投票以来、様々な形の投票が盛んで、七九年八月にはニューヨーク州が向こう一五年間、原発の新設を認めないという考え方を打ちだしています。

八一年十一月にテキサス、メーン、ワシントンの三州で住民投票が行われ、テキサス、ワシントンの両州で原発の建設にブレーキがかかっています。

市などが建設に出資するのに厳しい制限をかけたのです。

ゾーン州では八二年十一月に、州内の原発を今後五年間に段階的に廃止するというイニシャティブさえ提案されたのです。

このイニシャティブは否決されはしたのです、が、その内容は原発反対にもひとしいのに、票差は五六%対四四%というものでした。

米議会の技術評価局(OTA)が八四年の二月に発表した「不確実性時代の原子力」という報告は、米国の市民が安全性、経済性の両面で原子力に対してますます否定的になっており、世論調査の結果も新規建設への賛成は三分の一で、反対が半数を上回っているとしています。

要するにこの問題での流れが変ってきたのです。

日本では総理府の原子力世論調査(一九八四年)などによると、原発に対して不安を抱く人が七〇%で、前回の調査(一九五六年)の五九%を大きく上回っています。

原子力は一九五〇年代に米ソ主導の政治的背景の中で初めて発電に成功したころは、バラ色の夢に包まれてタダのように安いエネルギーと騷がれたものでした。

それから三〇年後のいま原子力は、核廃棄物という人間がまだ経験したことのない難問を前にして、いま大きな転換期にあるといえそうです。

原子炉の安全性といった問題だけではなく、核兵器の拡散やそれによる核戦争の可能性を抱えて、原子力の背後には現代の文明や人間の生存を根底から揺さぶりかねない問題がひそんでいることが認識されてきたのです。

安全炉の登場 米議会技術評価局の「不確実性時代の原子力」という報告は、現在の軽水炉よりももっと安全な炉の研究開発を進めるべきだと提唱して、下院でも高く評価されています。

現在の軽水炉はいわば潜水艦用の炉を大型化したもので、冷却水のパイプが破れると結局は炉心が溶融する心配があります。

しかしスウェーデンが提案しているPIUS(プロセス・インヘレット・アルチミット・セーフティ)炉は、これまでの軽水炉のように工学的な安全装置を使わず一次冷却系をプール状にして、どんな場合にも冷却水が失われないようにしています。

高温ガス炉(HTGR)などは原理的にもっと安全で、たとえばパイプが破断しても暴走するまでにたっぷり時間があるのです。

そうしたいわば固有の安全性があれば、専門家の予想のおよばないようなことがあっても安心できるわけです。

HTGRはまた運転に伴う核廃棄物の発生量が少なく、運転、保守が容易で、問題の従業員の放射線被曝も、現在よりずっと少ないことが分かっています。

しかし問題はコストが高いことです。

原子力開発の歴史をみるとすぐ分かることですが、初めの頃はこうした天然ウラン、ガス冷却炉の開発が主流を占めていました。

それがその後、経済性その他の理由で、現在のような濃縮ウラン型に代ったわけで、いままた原子力停滞の中で、初期の考え方が復活してきたとみることもできるわけです。

安全炉の構想は日本では“超安全炉”などと呼ばれています。しかし事実はそうではありません。

そうした固有の安全性のない軽水炉が安全だと主張されてきたので、超の字を付けてそう呼ばねばならないだけの話なのです。

他方では、原発をやたらに大型化して投資の面でリスクを冒すよりも、むしろ小型化、モジュール化することに対する関心も高まってきています。

これらのことは専門家の知識といえども完成したものではなく、時代とともに変化していくことを示す例だといえましょう。

かって米国が「平和のための原子力計画」のもとで軽水炉を売り出した時、専門家たちはそれがすでに完成したものと思い込んで、それが後に問題をこじらせたことが思い出されるのです。

電力の未来

米国ではワシントンにある民間シンクタンクのワールドウオッチ研究所のC・フレービンなどが最近、電力そのものの未来についても疑問を投げかけています。

原子力発電の不調や電力が世界的に経済性や、環境論争の焦点になっていること、電力料金がインフレ率を上回って上昇していることなどを指摘して、いまや電力というものの未来が、エジソン以来のどの時期に比べても、最も不確かな時期に入ったというのです。

その具体的な表れの一つが電力需要の伸び悩みであり、米国ではこれに対して小型発電プラントが、大いに歓迎され始めているというのです。

電力というものが暖房などに使うにはあまりに“上質”過ぎることは、これまでもA・ロビンズらによって指摘されてきたのですが、フレービンらは今後は電気と熱の両方を供給する小型炉がもっと伸びるだろうといっています。

日本ではこうした考え方はあまりみられませんが、これも新しい考え方の一例だといえましょう。

工学的発想の限界

問題は原子力が初めから終りまでいわば“工学的”な発想で進められていることにあります。

工学的な発想や手段が現代の技術的、物質的繁栄を可能にしていることにはなんら疑問の余地はありません。

しかし工学的発想にはまたそれ自体の固有の欠陥があるのです。

その第一は、技術的な方法が人々に対して、なんでもできるという過剰な自信を与える傾向かあることです。

現代社会の様々な問題をみていてますます大きくなっていくのは、技術によって何でもできるという人々と、そうでない一般の市民の間の意見の相違です。

技術専門家は、たとえばハーマン・カーンの『未来への確信』という本がそうであるように、技術によって問題が解決され、より豊かな未来が可能と確信しています。

これに対して一般の人々は技術をそこまで信用せず、技術によっても解決できない問題がなおたくさんあるとみるわけです。

核廃棄物問題をめぐる意見の対立も、結局は技術によって地下の自然の動きを予測し管理できるとみるかどうかに帰着しそうです。

この種の見解の対立は現代文明が生みだした新しい“イデオロギー”対立とでもいえましょう。

物質的価値観の強い日本ではそうは目立ちませんが、欧州の若者の間では、反物質主義的なイデオロギーをもつ人が相当に多くなっています。

その代表選手が西独などの「緑の党」で、それが欧米の原子力を押しとどめ、経済成長を鈍化させ、失業を多発させているのです。

しかし逆にみればこういう言いかた自体が、物質主義的な発想だということになるでしょう。

第二は、技術というものがもつ効率的発想の問題です。

技術的発想では物事を効率という観点から判断するために、常にマクロの結果が重視されて、個々のケースや個々の利益が十分に考慮されません。

原子力のような巨大技術もまさにその例で、巨大な研究開発費や設備を要することもあって常に政府、官僚組織と結び付き、核廃棄物のような負担も結局は過疎地に押しつけられ、地域社会を破壊しかねないのです。

意志決定は官僚と技術専門家によっていわば機械的に行われ、そうした巨大技術の圧力から市民や地域住民を守る方法が全く考えられていないのです。

その結果目的があいまいにされたまま、巨大な施設の建設ばかりが先行する傾向が目立っています。

経済協力開発機構の原子力機関(OECD/NEA)が一九八四年秋に発表した「原子力発電と世論」と題する報告も、当初一般に歓迎された原子力開発が、大規模化するにつれて公衆の間に不信感を植えつけていった理由として、政府と産業界が公衆の心理的要素を重視しなかったことをあげています。

人々は自分で選んだものでないリスクや、長期的なものについてはとくに脅威を感じるとし、それへの対応の一つとして情報の公開やコミュニケーションの改善、わけても決定への公衆の参加の拡大をあげているのです。

技術が抱える第三の問題点は、技術というものが将来起こり得る不確実性に対して、なんらはっきりした回答を与え得ないということです。

どのような技術理論も事故の確率は計算できても、いつ事故があるかは予言できません。

原子力のような巨大技術では、確率はいかに低くてもいったん事故があるとその影響は極めて大きく、取返しのつかない場合もあり得るわけです。

しかも影響をもっとも強く受けるのは、付近の運の悪い住民というわけです。

技術固有のそうした問題を別にして最後に残るのはモラルの問題です。

技術はエネルギーの浪費をどうするかとか、何千年もの寿命をもつ核廃棄物をどうするかといった“モラルの問題”には決して答えてくれません。

廃棄物の管理にはますます多くの費用がいることが分かってきていますが、のちの世代はウランを燃やし尽くしたあとになお残る核廃棄物を管理するためだけにも、金を払わねばならないかもしれないのです。

こうした問題は本来専門家の手に委ねるべき問題ではないわけです。

核廃棄物問題は明らかに私たちに対して現代の巨大技術とモラル、民主主義の三者の間の関係について、基本的な問題を投げかけています。

乏しい資料をもとにしてこのブックレットをまとめたのも、そうした疑問を提起したかったからにほかなりません。

top

****************************************

|

1984年8月ドイツのフェリーと衝突、

1984年8月ドイツのフェリーと衝突、