|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@���

���́@�F���ɂЂ낪��ă\�R�������\�\�~�T�C�����}�������߂Ɂ\�\

�@�ă\�̃~�T�C�����߂���U�h�́A�͂邩�F���ɂ܂ŋy�ڂ��Ƃ��Ă���B

�@�����N�\���̃X�v�[�g�j�N�ŏグ�ȗ��A�ă\�͍��킹�Ė�O��߂��̐l�H�q����ŏグ�Ă����B

�@���̒��ɂ͐l�Ԃ̏��F���D��Ȋw�ϑ��A�e���r���p�A�C�ۊϑ��Ȃǂ�ړI�Ƃ������̂����Ȃ��Ȃ��B

�@�������v�������Ƃ���ɂ��ƕč��̐l�H�q���̖�l���A�\�A�̂���̘Z���܂ł��A��@�A�ʐM�ȂnjR���p�̂��̂ƂȂ��Ă���B

�@�������łȂ��A�ŋ߂ł͉F����Ԃɗl�X�ȍU���A�h�䕺�킪�������܂�悤�Ƃ��Ă���B

�@����ɂ͑���̌R���q�����U������g�L���[�q���h��A�e���~�T�C�����}�����邽�߂̂��̂�����B

�@���ł����O�����̂́A�F������ɋ��͂ȃ��[�U�[�����◱�q�i�z�q��d�q�Ȃǂ̑f���q�j�r�[���ȂǁA�V���������������p����悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B

�@�č��ɂ͂��łɃ��[�U�[�C�����g�}���X�e�[�V�����h�̌����\�z������B

�@���ꂪ��������ƉF���ł̍U�h�́A���b�O�\���L�����[�g���̌����ōs���邱�ƂɂȂ�A�j�R�������͑S���V���������ɓ˓����邱�ƂɂȂ�B

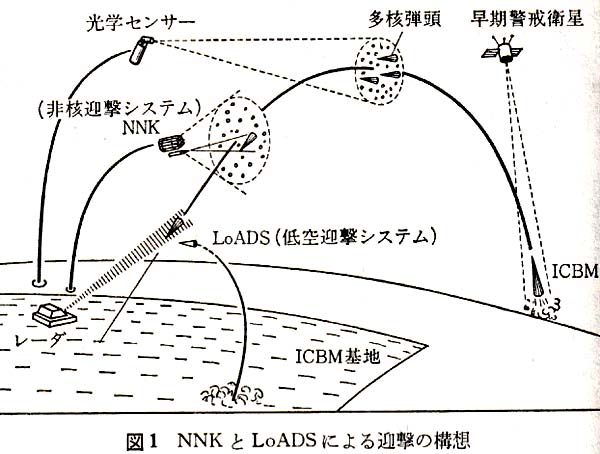

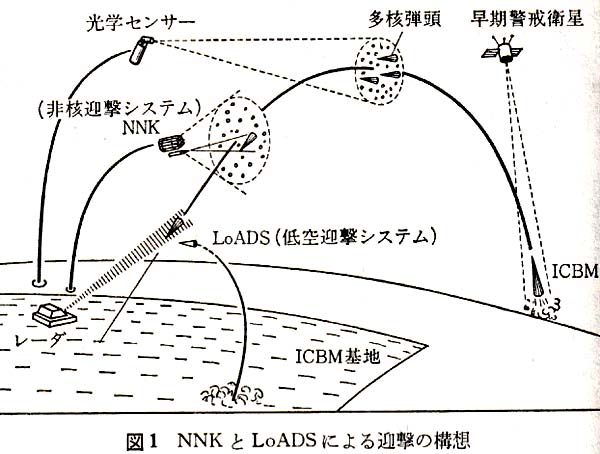

�@�@�@�@1�@�V�����}���\�z�\�\�m�m�j�Ƃko�`�c�r

top

�@�F������̒��ł����܂Ƃ��ɏd�v����ттĂ��Ă���̂��A�g�e���~�T�C���}���ԁh�i�a�l�c�j�\�z�ł���B

�@�a�l�c�\�z�͂܂��嗤�Ԓe���~�T�C���i�h�b�a�l�j��������Ă��Ȃ����܁Z�N��̒������炠�����B

�@���ꂪ�����A�V�����gMX�~�T�C���h�i���͎Q�Ɓj�̔z�������Ƃ����ŁA�Ăё傫���N���[�Y�A�b�v����n�߂Ă���B

�@�����������Ă̖���MX�~�T�C����n�ɁA�V�^�̂a�l�c�p���邩�ǂ����ł���A���ꂪ�ǂ��Ȃ邩�͈���Z�N��̊j�헪��傫�����E���邱�ƂɂȂ�B

|

�@�l�X�Ȃa�l�c�\�z�̒��ł��܂Ƃ��ɒ��ڂ���Ă���̂́A��C���O�ő���̒e�����}������g��j�e�������h�i�m���E�j���[�N���A�E�L�����m�m�j�j�ƁA�n��߂��Ō}������g���}���V�X�e���h�i���[�E�A���e�B�`���[�h�E�f�B�t�F���X�E�V�X�e�����ko�`�c�r�j�̓�ł���B

�܂����̓�\�z�ɂ��Ă݂Ă݂悤�B

�@�m�m�j�����ł͑���̑��j�e�������x���\�L���̑�C���O�Ō}������B���̍��x�Ȃ璅�e�܂łɂ܂����S�b�̗]�T������B

�@��C���O�ł܂��A����Ă���e���̈ʒu�����Ƃ߂�̂��A�����ȁg���w�Z���T�[�h�i�T�m�@�j�ł���B

�@���̃Z���T�[�͕ʂ̒T�m�q���ŁA�\�A�̃~�T�C�����˂����������Ƃ����A���P�b�g�ő�C���O�ɑŏグ����B

�@���ł���e���ɂ��Ă̏��́A�Z���T�[���璼���ɒn��̊�n�ɓ`�����A�n���n����͂����ɒe���}���̂��߂̃~�T�C�������˂����B

�@�}���~�T�C�����h�b�a�l�̏ꍇ�̂悤�ȑ��e�������ɂȂ��Ă��āA���̈��Ƀ}�C�N���E�R�b�s���[�^�[��A���^�̌��w�Z���T�[���t���Ă���B

�@�~�T�C���͂�����g���āA����Ă���e���Ɓg���Ƃ�h�Ȃǂ����ʂ��Č}������B

�@���̏ꍇ�A�j�e���̕K�v�͂Ȃ��B���w�Z���T�[�ɂ��ڕW�̒ǐՂ́A����߂Đ����ɍs����̂ŁA�ڕW�ɑ̓����肵�Ĕj��B

�@�m�m�j�����̓����́A�n��̎{�݂��ȒP�ōςނ��Ƃł���B�����Ă̂a�l�c�͒n��ɗl�X�ȑ�^���[�_�[��A�~�T�C�����ˑ�A����Ɋǐ��Z���^�[��K�v�Ƃ����B

�@�m�m�j�ł͂��̑����̋@�\���A�F����Ԃɑł��グ������w�Z���T�[�ɂ���čs����B

�@������n��{�݂��U���ɂ���Ĕj��鋰�ꂪ���Ȃ��B

�@�������e���͔�j�Ȃ̂ŁA�}�����鎩���̓��ɕ��ː��~�������~�点�邱�Ƃ͂Ȃ����A�̂��ɏq�ׂ�悤�Ȋj�������́g�d���p���X�h�i�d�l�o�j���A�ʐM�@��[�_�[�Ɉ��e����^���邱�Ƃ��Ȃ��B

�@�J���ɓ������Ċj�������s���K�v���Ȃ��B

�@������̒e���~�T�C���}���������A���ő���̒e�����}������ko�`�c�r�\�z�ł���B

�@�ko�`�c�r�͈���ɂ����ƁA�Â����炠�����g�~�T�C���}���~�T�C���h�i�`�a�l�j���A�l�w�h�q�p�ɉ��߂����̂ł���B

�@����̒e�����M���M���܂ň����Ă����Ă���A�����͐��L���g���̏��^�j�e���������~�T�C���˂��āA���x�\�܃L��������Ō}������B

�@����̒e�����n��ɗ�������܂ł͏\�ܕb�قǂ����Ȃ��̂ŁA�e���̒T�m�A���ʁA�j��́A���̊Ԃ̂킸���\�b�قǂ̊Ԃɍs���B

�@���̂悤�ɒ��Ō}������̂́A����̒e���̎��ʂ�e�Ղɂ��A�j�����ɂ�郌�[�_�[�Ȃǂւ̉e�������Ȃ����邽�߂ŁA�j�������̋��͂Ȓ����q���ɂ���đ���̒e����j��B�e�����̊j�����́A�����q���z�����₷���A�����q���z������Ɗj������N�����Ȃ��Ȃ�B

�@�������ko�`�c�r�̏ꍇ�͂��Ȃ炸�����A����Ă���e���̂��ׂĂ�j��K�v�͂Ȃ��B

�@�ɉ����āA�����ɕK�v�Ȃl�w�~�T�C���������A���悢�B

�@������ɂl�w�̃T�C���i�n���i�[�Ɂj���\����A�}���~�T�C�������l�ɁA�\���Ƃ��悤�B

�@�\�A�̓T�C����j��̂ɁA����e�����g���Ƃ���B

�@���̏ꍇ�A���g�̒e�����\���������Ƃ��A�\��̌}���~�T�C�����g���Ă��܂��ƁA���g�̒e���ŁA�T�C�����j��Ă��܂����ƂɂȂ�B

�@���������g�̍U�����������Ƃ��A�܌̒e�������}������悤�ɂ���A�c��܊�̌}���~�T�C���ŁA�܊�̂l�w����邱�Ƃ��ł���B

�@�@�@�@2�@�~�T�C���}���~�T�C���\�\�J���Ƃ��̕���

top

�@�����̓�\�{�Ƃ����҃X�s�[�h�ŁA��C���O�ɒe����`���Ĕ��ł���~�T�C�����A��������~�T�C���Ō}�����悤�Ƃ����l�����̗��j�́A����Ƀ^�e�ƃz�R������悤�ɒe���~�T�C���̗��j�ƂƂ��ɌÂ��B

�@�č��ł͂܂��h�b�a�l���J�����̈��܌ܔN�ɁA���R�����̌}�����߂����āg�i�C�L�E�W���[�X�E�~�T�C���h�̌����J���ɒ��肵�Ă���B

�@�h��d���̃\�A�ł��������炱�̌����J�����s���Ă����悤�ŁA���Z�Z�N�ɂ̓��X�N�����ӂɁA�g�K���V���h�ƌĂ��}���~�T�C���̔z�����n�߂����Ƃ����炩�ɂȂ�B

�@�\�A�̂`�a�l�z���͂��̌�č��ɁA���j�I�Ȃ`�a�l�_�������N�����B

�@�č��ł͗��Z���N�ɂȂ��ăW�����\���哝�̂��A�g�Z���`�l���h�i�������ق��傤�j�Ƃ������̂`�a�l�̔z�����Ă���̂����A���ꂪ�c��ŃG�h���[�h�E�P�l�f�B��}�C�N�E�}���X�t�B�[���h�A�v�����^�E�`���[�`�A�X�`���A�[�g�E�T�C�~���g������L�͋c���̋����ᔻ�𗁂т邱�ƂɂȂ�B

�@�Z���`�l���͗��R�̃i�C�L�E�W���[�X�E�~�T�C������{�ɂ������̂ŁA�S�ď\�Ȃ����\�܃����Ƀ��[�_�[�A�~�T�C����n��u���A�i�C�L�E�W���[�X�̘Z�S�l�\�L���Ƃ��������˒������āA�S�Ă𔖂����Ƃ��ꂽ�B

�@�g�����h�Ƃ����̂́A�W���I�ȍU���ɑ��Ă͑Ή��ł��Ȃ����A�����̍U���Ȃ�A���Ƃ��}���ł���Ƃ����Ӗ��ł���B

�@�z���̗��R�Ƃ��Ă͂܂����ɁA�����̒����̊j�~�T�C���̋��Ђ�������ꂽ�B

�@�������ۂɂ́A�~�j�b�g�}���h�b�a�l���\�A�̍U��������̂ɖ𗧂ƍl����ꂽ�̂ł���B

�@����ɑ���ᔻ�́A���[�_�[�Ȃǂ̒n��{�݂�����̍U���ɑ��Ďキ�A����������}���̂��ߗl�X�̏�Q���\�z����邾���łȂ��A�\�A���h�����Ċj�R������������������Ƃ������̂������B

�@�č����`�a�l�Ń~�j�b�g�}������낤�Ƃ���A�\�A�͂�����j�푈�̏������Ƃ݂āA�R��i���Ƃ�ɈႢ�Ȃ��B

�@���ǘZ��N�ɂȂ��č��x�̓j�N�\���哝�̂��Z���`�l���v���������A�V���Ɂg�Z�[�t�K�[�h�h�`�a�l�v����Ă���B

�@�Z�[�t�K�[�h�`�a�l�́A�W�����\���哝�̎���̃Z���`�l���Ƃ͈���āA�͂�����ƃ~�j�b�g�}���h�b�a�l���A�\�A�̍U�������邱�Ƃ�ړI�ɂ��Ă����B

�@�������}���p�́g�X�p���^���E�~�T�C���h�ƁA���ꂪ�����k�炵���~�T�C�����}������Z�����}���p�́g�X�v�����g�E�~�T�C���h�̓�i�\���ŁA�������̑�^�̃��[�_�[�����݂���邱�ƂɂȂ����B

�@����������K�g���i�S���g���j���̊j�e���t���ŁA���ۂɂ����ܔN�l���ɂ͌\�����h���������āA�m�[�X�_�R�^�B�_�����h�t�H�[�N�X�̃~�j�b�g�}���h�b�a�l��n�ɁA���n���������邱�ƂɂȂ�B

�@�������Z�N���߂ɂ́A������킸���\�����ŕ�����Ă��܂��B

�@���̗��R�̈�́A��㎵��N�܌��ɂ͐헪���퐧���b�苦���i�r�`�k�s�h���T���g1�j�ƕ���ŁA�������̂`�a�l����������������Ƃɂ���B

�@���̏��ɂ���ĕă\�͂`�a�l�����ꂼ����n�i���n������}���~�T�C���S��j�ɐ������A���l�N�����ɂ͂���ɐV�����c�菑�����킵�āA�o�����n�i�e�S��j�Ɍ��肵���̂ł���B

�@���͂܂��C���n�A��n�A�F����n�܂��͒n��ړ���n�̂`�a�l�V�X�e���Ȃ������̍\��������A�����Ɉ����z����~�T�C���˂���`�a�l�̊J���A�����A�W�J���֎~���邱�Ƃɂ���āA�`�a�l�Z�p�̊J���ɐ������ۂ��Ă���B

�@���͂���ɑ��̕����w�����Ɋ�Â��`�a�l�����܂ꂽ�ꍇ�A���c�ɂ�萧������Ȃ�����A�֎~����Ƃ��K�肵�Ă���B

�@�ă\����㎵��N�ɂ`�a�l����������������Z�p�I���R�Ƃ��ẮA�Z���`�l���`�a�l�����������}�N�i�}�����h�������w�E���Ă����悤�ɁA�`�a�l���ʗU�����j�e���i�l�h�q�u�i�}�[���j���͎Q�Ɓj�ɑR�����Ȃ����߂ł���B

�@�`�a�l�𑽐��z�������Ƃ��Ă��A���肪�~�T�C���̂l�h�q�u����i�߂Ēe���̐��𑝂₷�ƁA���ǂ͓˔j����Ă��܂��B

�@������̗��R�Ƃ��ẮA�}���~�T�C���̊j�����ɂ���Ē������̉̉����ł��A���ꂪ�����̃��[�_�[�ɖڂԂ���H�킹�邱�Ƃ���������B

�@�܂��̂��ɂȂ��ĕ����������Ƃ����A�}�����̊j�����ɂ��d���p���X�i�d�l�o�j���A�����̃��[�_�[��ʐM�@��j�Ă��܂��B

�@�F����ԂŊj�������N�����ƁA��ʂ̃J���}�����ł�B

�@���ꂪ��C����w���̑�C�ɓ������āA�d�q�������������B

�@���̓d�q���҂̕����w�҂`�E�R���v�g���ɂ��Ȃ�ŁA�g�R���v�g���d�q�h�Ƃ����Ă���B

�@���̓d�q���n���̎���ɉ����ĉ^������Ƃ��A�u�Ԏ��ɋ��͂ȓd���g���ł�B

�@�j�����G�l���M�[�̂����d���g�ɕς��̂́A�Z�E�ꁓ���x�ɉ߂��Ȃ����A����ł����̋��x�́A�n�\�ɒu���ꂽ���̈ꃁ�[�g��������A�ő�ܖ��{���g�ɂ��B����B

�@���̋��͂ȃp���X��d���p���X�Ƃ����A���ꂪ�����̂𑽗p�����ʐM�@�ނɌ���I�ȉe����^����B

�@�����͓̂d�C�p���X�Ɏア�̂ŁA�h�삪�\���łȂ��Ƃ����܂��j���B

�@�������̂��Ƃ́A���d�Ȕ閧�ɂ���Ă����B

�@���Ǖă\�͂`�a�l�J����������������āA�l�h�q�u�̑����ɏ�肾�����ƂɂȂ�B

�@�����Ĕ���Ȃ��Ƃɂl�h�q�u�̑������A�̂��ɏq�ׂ�悤�ɕă\�Ԃ̊j�헪��s���艻���A���̌��ʂ܂�����`�a�l�ɑ���S���A���܂邱�ƂɂȂ�B

�@�@�@�@3�@���܁A�Ȃ��a�l�c���\�\���܂�ʂl�w�z������

top

�@�`�a�l�i�~�T�C���}���~�T�C���j���a�l�c�i�e���~�T�C���}���ԁj�Ɩ���ς��Ă��܍Ăѕ��������闝�R�Ƃ��ẮA���̂悤�ȏ��_����������B

�@���̑��́A�`�a�l�����ꂽ���Z�N�㏉�߂ƌ��݂Ƃ̐����I�A�R���I�w�i�̈Ⴂ�ł���B

�@�����̓x�g�i���푈�̖����ŁA�č��ɂ͐푈�͂����R���S���Ƃ����C�����Ђ낪���Ă����B

�@�x�g�i���푈�̏I���Ɏ�Ԃǂ������Ƃ������āA�č��̊O��ڕW�͕Ē��̕�����\�A�Ƃْ̋��ɘa�i�f�^���g�j�A�j�R���Ǘ��ɒu���ꂽ�̂������B

�@�������܂�x�g�i���͉ߋ��̂��ƂɂȂ�A�\�A�Ƃ̃f�^���g�ɑ��Ă͎��]�����Ђ낪���Ă���B

�@�\�A�͖`���I�Ȋg����`�҂Ƃ݂Ȃ����悤�ɂȂ莵�N�̍Ό������r�`�k�s�U�i�헪���퐧�����j���I�グ�ɂ��ꂽ�B

�@����ł̓\�A�̐헪����̑����������A���̋��͂ȑ��j�e���Q���A�č��̂h�b�a�l���������̂ł͂Ȃ����ƍl������Ɏ����Ă���B

�@�\�A�͂��̐��������Ă̘Z�\�l���O�\���Ɍ��炵���Ƃ͂����A�Ȃ����X�N�����ӂɃK���V���`�a�l��z�������܂܂ł���B

�@�a�l�c�̖ړI�͂₪�Ĕz�������l�w�~�T�C���̃T�C�����A�\�A�h�b�a�l�̍U�������邱�Ƃɂ���B

�@�l�w�~�T�C�����ǂ̂悤�Ɉ��S�Ɏ�邩�́A��㔪�l�N�܂łɁg�[���T�C�������h��a�l�c�̕��p�A�g�q��@���ڕ����h�ƍl�����킹�āA�ŏI�I�Ɍ��߂��邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@�g�[���T�C�������h�Ƃ����̂́A�J�[�^�[�哝�̎���̈�㎵��N�Ɉ�U�͍̗p�����܂����n���ړ����̋��n������̕ό`�ŁA�č��������̎R�x�n�тɐ[�����烁�[�g���̃g���l�����߂��炵�A�l�w�~�T�C�����g���l���̒��ɔz������B

�@���˂̂Ƃ��ɂ͓���ȃg���l���@��@�Œn�\�Ɍ����ăg���l�����@��A�~�T�C�������������B

�@���n������Ƃ͈���ăg���l�����[���̂ŁA�~�T�C���͂܂��j��邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@��x�I�ɂ͂��Ƃ��Β��������L�̕��R�ȃ��T�i��Α�n�j��I�сA���T���ɂ��炩���߃~�T�C�����e�g���l���ƁA�~�T�C���������o�����߂̎߂̃g���l�����I�Ɍ@���Ă����B

�@���ˎw�߂������Ƃ��ɁA�c��̕������@���āA�n�\�ɏo��킯�ł���B

�@�܂�Ń��O�����n�\�߂��܂ł��āA�O�̔��q�����������Ă���Ƃ��������q�ł���B

�@��������ɑ��ẮA���ۂ̔��˂̍ۂɂȂ��������琔�T�Ԃ̎��Ԃ�������A�}��ɊԂɍ���Ȃ����Ƃ��w�E����Ă���B

�@�~�T�C���͂����ɔ��˂ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�g�q��@���ڕ����h�͍��h���Ȃ���Ă��Ă�����̂ŁA��R��A�ᑬ�́g�r�b�O�E�o�[�h�h�i�傫�����j�Ƃ����d�ʓ�S�O�\�g���قǂ̑�^�@��V���������āA�l�w�e���𓋍ڂ���B

�@�r�b�O�E�o�[�h�͈�x�Ɏl�\�����ԑ؋�ł���B���̎�̐V�^�@���ł���A�l�w�~�T�C���́g�Ǝ㐫�h�i�������Ⴍ�����j�A���Ȃ킿����̍U���ɂ���Ĕj���\���͑啝�ɉ��P�����B

�@�����͂��甭�˂����e���~�T�C���̊�P�ɑ��Ă��A���|�����ŗ������邱�Ƃ��ł���Γ���邱�Ƃ��ł���B

�@�����펞�؋�ƁA�ė����̂̊댯�����܂邱�ƂɂȂ�B

�@�����Ő��Ƃ̊S�͒e���~�T�C���}�����i�a�l�c�j�̉\���ɏW�܂�B

�@���炭���܂̌��ʂ��ł͔��l�N�ɁA������ׂ��z����������������Ȃ���A��ɏq�ׂ��ko�`�c�r�i���}���V�X�e���j�ɂ��}���ւƐi�މ\�����傫���B

�@�����łm�m�j�i��j�e�������j�̋Z�p�J�����݂āA���p�����\��������B

�@�j�R�������̉ʂĂɁA����ɂa�l�c���K�v�ɂȂ�Ƃ����̂́A����Ƃ����ق��͂Ȃ��B

�@����͊j�R���𑝂₹�Α��₷�قLj��S���ۏႳ���ǂ��납�A�t�ɑ���̍U���ɑ��鋰�|���̂��Ă������Ƃ̓T�^�I�Ȉ��Ƃ����悤�B

�@�����a�l�c��{�i�I�ɓW�J���邱�Ƃ��A��㎵��N�̂`�a�l���ɑ���ᔽ�ɂȂ邱�Ƃ͊m���ł���B

�@�a�l�c�̌��ʂɂ��Ă��A�J������Ȋw�҂̊Ԃ��狭���ᔻ���łĂ���B

�@����ɂ͂��Ƃ��n�[�o�[�h��w�̃��`���[�h�E�K�[�E�B������������B

�@�K�[�E�B�������͈��܁Z�N�ɃA�C�[���n���[�哝�̂̎w���Ő����J���ɎQ�����Ĉȗ��A�����Ɗj����W�̎d���Ɍg���Ă����l�ŁA���ł͑�O�͂ŏq�ׂ�p�O�E�H�b�V����c�̃����o�[�Ƃ��āA�l�w�~�T�C����a�l�c�J���ɋ��������Ă���B

�@�K�[�E�B�������ɂ��ƁA�a�l�c�ɂ���Ăl�w�~�T�C������낤�Ƃ��Ă��A���ǂ̓\�A�ɔ�������A�U���ɂ���Ĕj��Ă��܂��B

�@�\�A�͂a�l�c�����j�邽�߂ɁA�e���̐�����Z���قǑ��₷�����ł悢�B

�@�����ŋ����́A�����l�w�~�T�C����~�j�b�g�}���h�b�a�l����肽���̂Ȃ�A��n�̋߂��ɐ����߂����������₭�āA���������ʂ�����Ǝ咣����B

�@��̓I�ɂ����ƁA�T�C���̖k��L�����[�g���̒n�����\���[�g���̂Ƃ���ɁA�S�L���g�����x�̐����߂Ă����B

�@���ɏ��^�����\�̃��[�_�[��w���āA�\�A�̂l�h�q�u������Ă����Ƃ��ɁA������������B

�@����ɂ���ĉ����g�����̓y�����ɕ����オ���āA�y���̒e�����ł���B�l�h�q�u�͔��ȑ��x�œ˓����Ă���̂ŁA�y���Ƃ̖��C�ł����܂��j���B

�@�y���͉����Ԃ��ɂƂǂ܂�̂ŁA���Ƃ������Ă���e�����R�[�X�������B

�@����Ȃ��^���[�_�[�̐ݒu���֎~�����`�a�l�������ɐG��邱�Ƃ��Ȃ��h�B

�@�����́A�V�J�S��w�Ől�ލŏ��̊j����̘A���������������������w�҃t�F���~�����̒�q�ŁA�������h�����J���̒����ɂ����āA�R���Z�p�̓V�˂Ƃ����Ă���l�ł���B

�@���ꂾ���Ɋj�̊댯��m���āA�p�_�E�H�b�V����c�ɎQ�����Ă���킯�����A�����͔w�L�̌��ɁA���w�����g���悤�Ȕ����z�J�o���������ďo�����B

�@�����̘b�ł́A���̎�����@�����������Ƃ����Ă��̐l���u�哝�̂�����Ȃ��Ƃ����邩�v�Ə��̂��������B

�@���������͑�܂��߂ł���B

�@�������Ȃ炻�̕��������āA�����āA���ʂ�����B

�@����ɐ����\�������Ă����˔\�D�̗ʂ��A�\�A�̒e�����\��������ꍇ�������Ȃ����邱�Ƃ��ł���Ɨ͐�����B

�@�@�@�@4�@�r�e�߂����V����\�\���[�U�[�Ɨ��q����

top

�@�č��ł��܍l�����Ă���a�l�c�́A�m�m�j��ko�`�c�r�����ł͂Ȃ��B

�@����Z�N��̐V�����a�l�c�Ƃ��Č����J���ɔ��Ԃ��������Ă���̂��A���[�U�[�����◱�q�r�[�����g�����S���V���������w����ł���B

�@���[�U�[�����͂��̓����𗘗p���āA�G�l���M�[�������̈�_�ɏW�������邱�Ƃ��ł���B

�@�������߂Ă����ƁA���̃G�l���M�[�ŖڕW�����M���āA�j�邱�Ƃ��ł���B

�@���q�r�[������́A���[�U�[������������Ƃr�e�߂��Ă���B

�@���q������ɂ���ĖڂɌ����Ȃ��d���z�q���������Č����o�����̃G�l���M�[���W�����đ���̃~�T�C�����B

�@���[�U�[�����◱�q�r�[���́A����܂ł̃~�T�C���Ƃ͈���āA�����ŖڕW�ɓ͂��B

�@�]���ď����A�l�H�q���Ȃǂɔ��ˑ��u������A����̑嗤�Ԓe���~�T�C���i�h�b�a�l�j�Ȃǂ��u�ԓI�Ɍ}���ł���B

�@�����Ȃ�ŐV�̂h�b�a�l�������܂��p�������A�ꋓ�Ɋj�o�����X���i�������j���āA��������L���ȗ���ɗ��Ă�ɈႢ�Ȃ��\�\�B

�@���q�r�[������̍\�z���L���m����悤�ɂȂ����̂́A��㎵���N�ɕč��̌���R����̃��[�K���y�����A�\�A�ł̓�����J���̖\�I�L���������Ă���ł���B

�@�\�A�����̂��߂̋���ȗ��q����������݂��Ă���Ƃ������̂������B

�@�����Ď����N�̉Ăɂ͕č��ł����G�l���M�[�E���[�U�[�����i�g�d�k�v�j�A���q�r�[�������i�o�a�v�j�̌����J�����i��ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@�g�d�k�v�ɂ��Ă͍��h���Ȃ̍��h���������v����i�c�`�q�o�`�j�Ɍ��݁A�O�̃v���M����������B

�@���̑��́g�A���t�@�v��h�ŁA�t�b�����f�ɂ�鍂�G�l���M�[���w���[�U�[�̊J�����߂����Ă���B

�@��g�k�n�c�d�i��^���w�n���؎����v��j�h�ŁA���[�U�[������ڕW�ɏW�����邽�߂̌��w���u������B

�@��O���g�^�����E�S�[���h�h�ƌĂ����̂ŁA�l�H�q����~�T�C���Ƀ��[�U�[�E�r�[���𗁂т������邽�߂̏Ə����u�̊J����ڕW�ɂ��Ă���B

�@�����͑�����Έ�㔪�O�N�ɂ��A�X�y�[�X�E�V���g���ɂ���ċO����ɉ^��āA�F����Ԃł̎������n�߂��邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@���̍ŏI�I�ȖڕW�͒n��������O����ɁX���[�U�[�F������i���[�U�[�E�o�g���E�X�e�[�V�����j���ׂ邱�Ƃɂ���B

�@����ɂ���āA�㏸���Ă���\�A�̂h�b�a�l���}������B

�@�}���͂h�b�a�l�̃G���W�����܂����Ă����S�\�b�قǂ̊Ԃɍs����B

�@�h�b�a�l�ɂƂ��Ă��̓�S�\�b�Ԃ͂���߂ĐƂ��A������Ə������Ă��ė�����B

�@���݂̍\�z�ł͂��Ƃ��Έ���Z�N��ɁA��\�l�ǂ̉F����͂����x���O�S�L���̋O���ɏ悹��B

�@����ɂ���ď펞��ǂ��\�A���ɂ��邱�ƂɂȂ�A�\�A�������ɌܕS��̂h�b�a�l�˂����Ƃ��Ă��A���b�������Ă���ΑS�������Ăł���B

�@���q�r�[�������i�o�a�v�j�̕��́A����ɔ�ׂ�܂��A�����Ə����I�Ȓi�K�ɂ���B

�@���[�����X�E���o���A�������ŐV�^�̉����킪�����Ă��āA���O�N�������C���ŁA�˒���L�����x�̎������n�܂�Ƃ���Ă�����x�ł���B

�@�g�d�k�v�Ƃo�a�v�̗�����́A����͒��p�̃~�T�C���}������Ƃ��Ďg�����Ƃ��l�����Ă���B

�@�č��͂��łɁg�V�[���C�g�h�ƌĂ��v��̂��ƂŁA�o�͓���S�L�����b�m�̏d���f���[�U�[���J�����ŁA��㎵���N�ɂ͒n��ŁA���^�ΐ�ԃ~�T�C���i�s�n�v�j���}�����邱�Ƃɐ������Ă���B

�@����N�Z���ɂ͍q��@�ォ����~�T�C�����}������������s��ꂽ�B

�@���[�K���哝�͔̂���N�\���̊j��͑����v��̒��ŁA�헪�h�q�p�Ƃ��ĉF���ł̃~�T�C���}���Z�p���J������Əq�ׂĂ���A���[�U�[���팤���J����͓������łɔN�ԎO���h�����Ă���B

�@�\�A�ɂ��Ă̓��C���o�[�K�[���h�������A���N�㌎�ɔ��\�����\�A�̌R���͂ɂ��Ă̒̕��ŁA���̂悤�ɂ����Ă���B

�@�u�\�A�̍��G�l���M�[�E���[�U�[�v��ւ̓w�͂́A�č��̎O�`�ܔ{�ɒB���Ă���A���Z�N��̔��͂܂łɁA�q��@��n�㕔�����U�����郌�[�U�[������J���ł��悤�v

�@�@�@�@5�@���[�U�[����͓������\�\�t�B�s�X���m��̔ᔻ

top

�@���G�l���M�[�E���[�U�[�����i�g�d�k�v�j�◱�q�r�[�������i�o�a�v�j����������ƁA���݂̂悤�ȃ~�T�C�����x�[�X�ɂ����j�헪�͍��ꂩ�畢����B

�@�ʗU�����j�e���i�l�h�q�u�j����������O�Ƀ~�T�C�����̂��̂��j��Ă��܂��̂ŁA���̖��ɂ������Ȃ��Ȃ�B

�@�J�����i�h�́A����炪��{�I�ɖh�䕺��ł���A���ꎩ�̂���ʔj��ł͂Ȃ��Ǝ咣����B

�@�����ᔻ�h�́A����ɂ���Ċj�헪���ɓx�ɕs���艻����\��������ƍl����B

�@����̑����������������ƁA����͎����̃~�T�C�������S�ɖ��͉�����邱�Ƃ�����āA���̑O�ɕK�炸�搧�U���ɂł�A�Ƃ݂�̂ł���B

�@�Ȋw�҂̒��ɂ͉F����Ԃɐ݂�����V�X�e���̏ꍇ�A����̍U���ɑ��ĐƎ�ŁA�܂����肪�~�T�C������������ȂǁA������p�őR��i���Ƃ邱�Ƃ��ł���̂ŁA���ǂ͖��ɗ��܂��Ƃ݂�l������B

�@�}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�Łu���ۈ��S�ۏ�̂��߂̉Ȋw�Z�p�v��v����ɂ���M���V�����܂�̕����w�ҁA�R�X�^�E�c�B�s�X���m���A���̈�l�ł���B

�@���m�͈�㔪��N�H�ɁA�M�҂ɂ����������B

�@�u�F�����[�U�[�A�r�[�������i�č��ł͂������A�]���̕���Ƃَ͈��Ƃ����Ӗ��ŁA�g�G�L�]�`�b�N�E�E�F�|���Y�h�ƌĂ�ł���j�́A�݂�ȃt�@���^�W�[�i��z�̎Y���j���B

�@���X���R�̖@���ɔ����Ă���B

�@�~�T�C���Ɍ���������̂ɂ́A�o�͏\���L�����b�m���̋��͂ȃ��[�U�[������B

�@����Ȃɋ��͂ȃ��[�U�[���ł��邩�ǂ���������Ȃ����A�ł����Ƃ��Ă���������̂ɉ��S�g�����̔R��������B

�@���Ȃ���˂���ȂǑR��i���Ƃ���������v

�@�c�B�s�X���m�����R�̖@���ɔ����Ă���Ƃ����̂́A���q�r�[���̏ꍇ�A���ꂪ�n������̉e���ő傫���Ȃ��邱�Ƃ������B

�@�n������O���ɉF����͂𑽐������ׂ��Ƃ��Ă��A�����͑�C���O�ł̈ꔭ�̊j�����ɂ���Ă��ׂĔj��Ă��܂��Ƃ����l������B

�@�ĉȊw�U������̃E�B���A���E�u���[�h�L�҂�����ŁA������́w�T�C�G���X�x����㔪��N�O���\������ɂ��ƁA�F����Ԃł͓d���p���X�i�d�l�o�j�̉e�����A���Ƃ̂ق��傫���Ƃ����̂ł���B

�@��C���O�ł̊j�����ɂ��j�a�́A�ꃁ�K�g���œܐ�L���ɒB����B

�@���x�ꖜ�l��L���ŎO���K�g�����e����������ƁA�n���̉e�ɓ��镔���������āA�����_���甼�a�O���Z��L���ȓ��̐l�H�q���������B

�@���e�Ƃ��Ă͕��ː��������e�i�����q���e�j�ł��悢�B

�@�K���}�������łȂ������q�����q�������ɐ[���Z�����āA�����̂�j��B

�@�d���p���X�̉e���ׂ邽�߂ɁA��s���V���g���̂����k�ɁA�g�I�[�����h�Ƃ������E�ő�̉q���w�������{�݂������Ă���B

�@�����ł̃e�X�g�͈�㎵��N����s���Ă��邪�A�I�[�����͂܂��j�������قǂ̋��͂Ȃw�����������Ƃ��ł��Ȃ��ł���B

�@�F�����[�U�[����̐��i�h�́A�q���̊O�ǂ��d�ɂ���ȂǁA�h�삪�\�Ǝ咣����B

�@�l�H�q���ɓ��ʂ̃Z���T�[����t���āA�\�A�̉q�������̊j�̗L����T�m���A���̍U��������邱�Ƃ��ł���Ƃ����B

�\�A�͎����̐l�H�q���������̂�����āA����Ȃ��Ƃ͂��Ȃ����낤�Ƃ݂�l������B

�@�m���Ɉ��Z���N�̉F���V�̕��a���p���́A�j����₻�̑��̑�ʔj����O���֑ŏグ�邱�Ƃ��֎~���Ă���B

�@�����A�������ꂪ�m���Ɏ����Ƃ����邾�낤���B

�@�č��ł͉F�����[�U�[����͂��܁A�ő�̌R�������J���ۑ�̈�ɂȂ��Ă���B

�@���h���Ȃł̓��[�U�[����̊J���ɁA����N�܂łɏ\�Z���h���ȏ���Ă���B

�@�č������̕���̊J���ɖ{�i�I�ɓ���̂́A�ډ��i�s���̃A���t�@�v��A�k�n�c�d�v��A�������E�S�[���h�̎O�v��Ɉꉞ�̃��h������㔪�O�N�ȍ~�ɂȂ�Ƃ�����B

�@����܂łɑΉq��������֎~���邽�߂̌����ĊJ����A�������肪����錩���݂͂قƂ�ǂȂ��B

�@�č��̃��[�U�[����M�������܂ō��߂������̂́A�L���ȃ\�A�́g�L���[�q���h�����������B

�@�č��͌R�p�ʐM�̎��Z���܂ł��A�F���ʐM�V�X�e���Ɉˑ����Ă���̂ŁA��@�������܂����̂ł���B

�@��p�Ɣ���p�Ƃ����R�������̃��J�j�Y���́A�����ł����炩�ł���B�\�A�̑����猩��₪�Ă̓X�y�[�X�E�V���g�������ЂƂȂ�ɈႢ�Ȃ��B

�@�@�@�@6�@�q����j�镺��\�\�L���[�q���Ƃl�g�u

top

�@�l�H�q����j�k���镺��Ƃ��ẮA���[�U�[�A���q����̓o���҂����ɕă\�ł̑Ήq�������i�`�r�`�s�j���J������Ă���B

�@�č��ł͈�㎵���N�\���ɓ����̃u���E�����h�������A�\�A�̂`�r�`�s�����p�i�K�ɓ������ƌ���Ă���A�č��ł��e15�퓬�@���甭�˂ł��鏬�^�̂l�g�u�i�~�j�`���A�E�z�[�~���O�E�r�[�N�������^�����ǔ��}���~�T�C���j���J������Ă���B

�@�č��̔��\�ɂ��ƁA�\�A���l�H�q���̌}�������ɏ�o�����̂́A���������Z���N�\���\����̂��Ƃ������B

�@���̓��ɃR�X���X248�Ƃ������̕W�I�q����ł��グ�A����\���ɃR�X���X249�A�\�ꌎ����ɃR�X���X252�Ƃ����L���[�q����ŏグ���̂ł���B

�@�L���[�q���͕W�I�q���ƌ�������O���ɏ���ĕW�I�q���ɐڋ߂��A�U�e�˂��Ĕj��B

�@�č��ł́A���q���̊Ԃ̋�������L�����[�g���ȓ��ɂȂ����ꍇ�Ɏ����͐��������Ƃ݂Ă���A���ۂɕW�I�q�����ꂽ�������Ƃ����B

�@�����͑����̃R�X���X�q�����g���āA��㔪��N�O���\�l���܂łɏ\���s���A�����\����S�܂��͕����I�ɐ��������Ƃ���Ă���B

�@�č��͂��łɃ\�A�̃L���[�q�����x�����āA�ʐM�A�q�s�ȂǏd�v�ȉq���̍��x���A�n��ꖜ�L���ȏ�ɍ��߂邱�Ƃ��v�悵�Ă���B

�@�\�A�̉q���}�������͂܂��A���x���S�L���̒�O���ł����s���Ă��Ȃ��B

�@�č��̏d�v�ȒʐM�q���̑����́A���x��O���Z��L���̂�����Î~�O���ɂ���B

�@������A���܂̂Ƃ���S�z�͂Ȃ��B |

|

�@�����₪�Ă̓\�A���A�����_���čU�����Ă���\��������Ƃ݂�킯�ł���B

�@�č����J�����̂l�g�u�͂e15�퓬�@���甭�˂ł�����̂ŁA�q�����o���ԊO����T�m���ĉq���ɐڋ߂��A�̓����肵�Ĕj��B

�@���̐��ݓI�ȖڕW�Ƃ��ẮA�����������Ă̓\�A�̊C�m�Ď��q���Ȃǂ��l������B

�@�\�A�͂���܂łɂ��������̊C�m�Ď��q����ŏグ�Ă���B�C�m�Ď��q���Ƃ͂����Ă��A����ȃ��[�_�[�ɂ���ĕč��̊͒��̓�����߂��邽�߂̂��̂ŁA��㎵��N�H�̃C������@�̍ہA�J�[�^�[�哝�̂��ċ@�������̃C���h�m�ւ̏o���𖽂���ƁA���̂��Ƃ�ǂ��悤�ɂ��āA���̉q�����ŏグ��ꂽ�Ƃ����B

�@��㎵���N�ꌎ�ɃJ�i�_�̓��ɒė����ĕ��˔\�����������N���������q�F�q���̃R�X���X954�����A���̎�̊Ď��q���������Ƃ����Ă���B

�@�ă\�͈��Z���N�ɉF����Ԃ̌R�����p���֎~�����������ŁA�n������O���Ɋj����₻�̑��̑�ʔj���ŏグ�Ȃ����ƂȂǂ���Ă���B

�@�������͂`�r�`�s��[�U�[����͋֎~���Ă��炸�A�F���̌R�����p�͎�����������Ԃɂ���B

�@��㎵���N�Z���ɂȂ��ăJ�[�^�[�哝�̂��F������Ɋւ���哝�̎w�߂��o���āA�\�A�ɑΉq�����퐧�������Ăт����A�w���V���L�ŗ\���I�Ȍ����n�߂�ꂽ�B

�@���͎���N�Z���ɂ��E�B�[���ŊJ���ꂽ���A��̓I�Ȑ��ʂ͂������Ă��Ȃ��B

�@�F������͉F���Ŏg�����̂�����A�n��ɂ͉e���͂Ȃ��Ƃ����ӌ�������B

�@�n��ł̉��炩�̊�@�̂Ƃ��ɁA����̏����̐l�H�q���ɍU���̋����������āA���ӂ��������Ƃ��ł���Ƃ����l������B

�@�����l�H�q���Ԃ́A���ł͂��܂�ɂ��[���j�헪�ɑg���܂�Ă��܂��Ă���B

�@���̐Ǝ㐫���t�ɁA�j�헪��s����ŕs�m���Ȃ��̂ɂ���B

�@�F���ł̐킢�́A��������N����Βn��ɃG�X�J���[�g����̂͊m���ł���B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|