|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

第九章 核軍縮へのプログラム――抑止論を超えて――

186-92

以上の一〜八章で私たちは、現代の核兵器体系がいかに高度化し、それ故に逆に核戦争の危険をいかに高めているかを見てきた。

先制第一撃攻撃や限定核戦争の可能性が語られ始めたいま、人間は、過去何万年かの歴史の中で最も特異で、しかも最も危険な時期を迎えようとしているのではないだろうか。

国連の第一回軍縮特別総会(一九七八年五―六月)の最終文書も

「人間は今日、かって生産された中では最も破壊的な兵器の大量かつ競争的な蓄積がもたらす、前例のない自滅の脅威に直面している」

と宣言するとともに、軍縮行動計画の中で

「核兵器を伴う戦争の危険を回避するため、あらゆる面において核軍備競争を停正し、逆転することが不可欠である。

この点ての究極の目標は、核兵器の完全な廃絶である」

と述べている。

この最終章では、核軍縮へのいくつかのプログラムについて取上げる。

1 高まる核戦争の危険――相次ぐ警告

top

核戦争を戦って勝つという“ウォー・ファイティング・ドクトリン”が公然と口にされ、中性子爆弾を含む戦域核兵器の役割が強調され始めたことは、一九八〇年から八一年にかけてまず欧州の市民たちの間に、空前の反核気運を引起こした。

欧州でその声が聞かれ始めたのは、ソ連のアフガン侵攻直後の一九八〇年春のことである。

七九年六月にウィーンで調印された戦略兵器制限条約(SALTⅡ)の批准が米上院でタナ上げになり、イラン革命に続いて米ソ間にはほとんど二十年ぶりに、対決の雰囲気がみなぎり始めた。

七九年十二月にはNATO理事会が、ソ連のSS20中距離弾道ミサイルの増強に対抗して、パーシングⅡミサイル百八基と、地上発射巡航ミサイル(GLCM)四百六十四基の導入を決めていた。

八〇年に入ってポーランド問題が悪化し、イラン、イラクの間では、だれもが予想しなかった戦争が起こっている。

八〇年八月にはオランダのブロイケレンでラッセル・アインシュタイン宣言二十五周年を記念する科学者のパグウォッシュ会議が開かれ、

「人類はかってない重大な危険にさらされている。……

一方では限定核戦争や、それに勝利するとしう不気味なドクトリンさえ、唱えられ始めている。……

それに対する効果的な措置が直ちにとられなければ、我々は今世紀の末までに、破滅的な核戦争を見る可能性がある」 |

という趣旨の声明をだしている。

昨日まで核兵器の引き金を握っていたカーター米大統領までがそうである。

政権の座をレーガン大統領に渡す八一年一月の短い告別演説の中で、次のようにいう。

「私たちの心はその目が暗やみに慣れてしまうように(地球にのしかかる核の影に)慣れてしまっている。……

超大国の兵器庫が規模と精巧さを増し、他の諸国がそれらの兵器を取得するにつれて、狂気、絶望、貪欲、あるいは誤算がその恐るべき力を解き放つのは、もはや時間の問題ともいえよう……」 |

空前の核軍備増強に乗り出したレーガン大統領も、八一年九月には欧州での限定核戦争があり得るとし、ロストウ軍備管理軍縮局長官も同年十月の日本人記者との会見で、核戦争の恐れが強まっていることを、否定しなかった。

2 ヨーロッパの反核運動――新しい価値観を求める人々

top

欧州では、一九八一年の春から夏にかけてデンマークやオランダ、ベルギー、ルクセンブルクなど比較的小さな国から始まった反核の動きが、たちまち西独や英国を含む西欧の全域にひろがった。

十月十日には西独の首都ボンが、三十万人のデモに埋め尽された。

そこに集まったのは一九五〇年代のときとは違って、イデオロギーを主張する人々ではなく、普段は政治に参加することのない多様な市民たちだった。

ハインリヒ・ベルらのノーベル賞文学者もいた。

その人々に共通していたのは、深く良心に根ざした非暴力への希求であり、欧州に三たび戦争を起こすなという義務の意識であり、現代を超える新しい価値観を模索する気持だった。

欧州での“ユーロシマ”の叫びは、今や広島、長崎の惨禍が実感となったことを示している。

西独で反核の前面に立ったのは、会員五百万という同国最大の青年団体「ドイソ連邦青年評議会」(DBJR)であり、ドイツ神学界の最高峰であるマルチン・ニーメラー師らだった。同師らプロテスタント系の教会では八〇年の秋に「クレフェルト宣言」をだして、すべての人々に反核を訴えている。

その中核団体である「平和のための行動委員会」のU・フライ委員長は、次のように語っている。

「共産圏の市民と直接に接して痛感するのは、平和を願う熱意に変わりはないということだ。

その頭上に向けられる戦域核を西独の国土にすえつけることは、欧州にとって自殺行為であり、許すことのできないものである」 |

核なき平和を模索する声は、核保有国の英国にもこだました。

核軍縮キャンペーン(CND)の会員数は、一九八〇年から八一年秋にかけての一年半の間に、三千人から一挙に三万二千人にふくれ上がった。

八一年十月にロンドンのハイド・パークで開かれた反核集会で、労働党左派の指導者ベン下院議員が、世界の運命を一握りの政治家や将軍にゆだねていいのかと叫んだとき、嵐のような拍手が巻き起こったという。

欧州における一九八一年秋の反核デモの参加者は、空前の延べ二百万人を数えた。

NATOのおひざ元のブリュッセルでは二十万人、ロンドンでは十五万人、ローマでは二十万人を数えている。

ブリュッセルではベルギー、デンマーク、ノルウェー三国の反核連帯組織の“スカンディルクス”が生まれている。

反核のうねりは、一九八二年になって米国や日本にもひろがった。

その中に私たちは、核廃絶に向けてのいくつかの具体的な提案を見てとることができる。

その第一は欧州での四半世紀ぶりの非核地帯構想の復活であり、第二は米国の草の根にひろがった、核兵器庫の即時凍結を求める切実な叫びである。

3 復活する非核地帯構想――悪夢の中で

top

西欧の国々がかって自国領内に大量の核兵器を導入したのは、それによって“核の傘”が強まると考えてのことだった。

すでに述べたように戦略核兵器は欧州の通常兵力と、米国の戦略核兵力とを結ぶきずなと考えられたのである。

だがミサイル技術の発展によって高命中精度の戦域核兵器が現れ、それによる限定核戦争の可能性がでてくると、話は違ってくる。

英国では一九八二年一月、欧州核兵器廃絶運動(END)の指導者の一人であるE・P・トンプソン氏が、巨大な核兵器の力を背景にして文明を破壊の危機に追いやっている冷戦構造を否定して、欧州非核地帯を設けることを提唱した。

元スウェーデン軍縮相のアルバ・ミュルダール夫人も、壮大な欧州非核地帯構想を打出している。

まずスウェーデン、フインランドにユーゴ、オーストリア、スイスを加え九五ヵ国を非核地帯にし、次いでそれをNATO加盟のデンマーク、ノルウェーに拡大する。

デンマーク、ノルウェーの両国は現在でも、平時の核持ち込みを認めていないが、それをもっとはっきりさせる。

最後に中欧、特に東西両ドイツ、ポーランド、チェコの四ヵ国を非核化する。

それにはオランダ、ペルギー、ルーマニア、南欧のイタリア、ギリシャ、トルコも加える。

非核地帯構想の核心は、領内に核兵器を置かないことによって、米ソから核では攻撃しないという約束をとりつけることにある。

欧州限定核戦争の悪夢の中で、“核の傘”より安全なものとして、この構想が復活してきたのも当然といえよう。

非核地帯よりさらに小規模のものとして、地方自治体の非核宣亘がある。

英国では一九八〇年九月にインタランド中央部のサウス・ヨークシャー州で始まった非核宣言が、八二年に入ってマンチェスター市、ウェールズ七州からロンドンにひろがっている。

核軍縮キャンペーン(CND)によると、全英の非核宣言自治体数は八二年二月末で二千を超える。

非核地帯宣言は一九八二年に入って、米国や日本の自治体にもひろがった。

日本では社会党が八二年五月、反核・軍縮東京国際会議を開いて、非核地帯の輪を世界にひろげていくことを提唱している。

4 五〇年代のラパツキー提案――東西ドイツの非核化から

top

非核地帯の構想は、一九五〇年代の末から六〇年代の初めにかけても、欧州を中心に様々の角度から論じられたことがある。

一九五五年七月の東西首脳会談ではイーデン英首相が、東西両独間に武装禁止地域を設けることを提案し、五七年十一月にはジョージ・ケナン米元駐ソ大使が、西欧を戦術核兵器で防衛するのでなく、そこから米英ソの軍隊を全面的に撤収することを提案している。

東側ではポーランドのラパッキー外相が五七年十月に国連総会で、東西両独とポーランドでの核貯蔵の禁止を提唱した。

当時の非核地帯構想は東側の“平和攻勢”の一環として打出されたものが多く、北欧でぱデンマーク、ノルウェーにスウェーデン、フィンランドを加えた非核地帯をつくり、南欧ではイタリア、アルバニアを非核化することが検討された。

ブルガリアからはバルカン非核地帯、ベトナムからはアジア非核地帯も提唱されている。

ラパッキー提案はその後何度か修正されたが、要するに東西両独が、領内での核兵器の製造、貯蔵を禁止すれば、ポーランドやチェコも、それにならうという簡単なものだった。

この提案で注目されたのは、非核地帯の国々が核を置かない代わりに、これらの国々に対する核の使用を禁止するとしたことである。

だがこの提案は、当時優勢だった西側の核兵力を一方的に撤去させようとしたものだったことも、明らかだった。

米国は五八年五月になってラパッキー提案を拒否し、その理由として同提案の適用範囲が狭過ぎて核戦争の危険を減らさないことや、双方の軍事能力を公平に制限する方法を規定していないこと、両ドイツの分割を永続的に容認していることなどをあげている。

5 非核トラテロルコ条約――中南米二十二ヵ国の場合

top

南極や宇宙空間は別として、世界最初の非核地帯条約としては、一九六七年二月に中南米の十八ヵ国が調印した中南米核兵器禁止条約がある。

この条約は締約国が核兵器を方法のいかんを問わず実験し、使用し、製造し、生産し、取得し、受領し、貯蔵し、設置し、配備し所有することを禁じたもので、メキシコのトラテロルコで調印されたことから、“トラテロルコ条約”とも呼ばれている。

八二年現在で同地域の二十二ヵ国に対して効力をもっている。

この条約には、なおいくつかの問題がある。

たとえば、締約国が平和目的の核爆発を行う権利を認めている。

ブラジルとチリは調印、批准を済ませたものの、条約発効へのいくつかの手続きを認めておらず、この二国についてはまだ発効していない。

キューバなどが参加していないという問題もある。

従って条約が発効しているのは、八二年現在で面積にして、中南米の約二三%にとどまっている。

だがこの条約で注目されるのは、追加議定書Ⅰで中南米にある米、英、オランダ、フランスなどの領土に対しても、条約の規定を適用するとしていることである。

もう一つは追加議定書Ⅱで、核保有国が中南米非核化の地位を尊重し、条約参加国に対して核兵器を使わず、使用の威嚇をも行わないことを約束していることである。

今では、中国を含むすべての核保有国が議定書Ⅱを批准している。

6 ゼロ・オプションの提案――米ソとも“削減”を唱えて

top

西欧にこだました反核と生存の叫びは、八一年秋には早くも米ソを交渉の席につけるとともに、米国内にも激しい核兵器反対を引起こし、核軍縮論議を呼び覚ましている。

米ソは、一九八一年十一月から欧州戦域核削減交渉に入った。

交渉は、七九年末のソ連のアフガン侵攻で米ソ間の核軍備管理交渉が中断してからの初の接触となった。

交渉開始に先立って、レーガン大統領はブレジネフ書記長に対し、いわゆるゼロ・オプションを含む四項目の提案を行った。

その内容は、おおよそ次のようなものである。

一、ソ連が欧州のSS20、SS4、5の各ミサイルを撤去すれば、米国もパーシングⅡとGLCMの欧州配備を中止する(これをゼロ・オプションと呼んでいる)。

一、米ソ戦略兵器制限交渉(SALT)ではなく戦略兵器削減交渉(START)を一九八二年のできるだけ早い時期に開始する。

一、欧州の通常戦力を相互に削減し、低い水準で均衡させる(これは一九七三年に開始されたあと、ほとんど進展していない中部欧州相互兵力軍備削減交渉(MRFA)の促進をうながしたものである)。

一、奇襲防止の国際会議を開く。 |

これに対してブレジネフ書記長は一九八二年二月になって、東西双方が一九九〇年までに段階的に欧州の中距離核運搬手段(戦域核ミサイル、核積載爆撃機、ミサイル潜水艦)を三分の一あるいはそれ以下に削減することを提案した。

欧州の核全廃をめざして、とりあえず中距離核兵器について、

①数年内に双方が三分の一を削減し、

②一九九〇年までにさらに三分の一を削減して、現状の約三分の一あるいはそれ以下の水準にまで引き下げよう、というのである。

ブレジネフ書記長はまた一九八二年三月には、ソ連が欧州向けの中距離核ミサイルの配備を一方的に凍結したと発表、情勢に変化がなければ八二年中にもすでに配備中の中距離核ミサイルの一方的削減を開始すると述べている。

米ソは交渉に当たっては欧州の世論に配慮して、これまでの“戦域核”という言葉を避け、新たに“中距離核兵器”という用語を使っている。

しかしその内容は、すでに述べた長距離戦域核兵器と同じものである。

交渉は米ソの核軍拡の中で難航しており、直ちに成果を生むとはみられていない。

にもかかわらずここで注目したいのは、一九六〇年代からの核軍備管理が核抑止とともに破たんして、米ソともに核の凍結、削減を打ちださざるを得なくなっていることである。

7 核凍結、核第一不使用の提唱――反核気運高まる米国で

top

米ソの間で核兵器の“削減”が唱えられるようになったのは、一九五○年代以来ほとんど二十年ぶりのことである。

米国ではレーガン政権が八二年五月に、同年中にも始められるSTARTに備えて、二段譛の戦略弾頭削減案を打出した。

第一段階で双方のミサイル弾頭数を三分の一削減し、第二段階でミサイルの投射重量を現在の米国以下の水準に制限しようというものである。

これに対してソ連は、双方の戦略核を現時点で凍結することを逆提案している。

問題なのは、レーガン政権がなおソ連が“核優位”にあるとして、MXミサイルなどの配備によって米側の“核優位”を回復しようとしていることである。

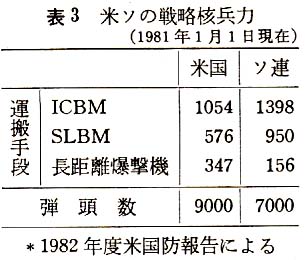

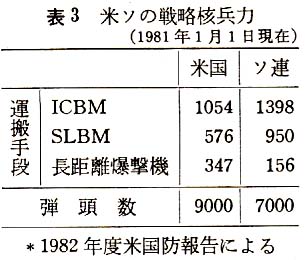

これに対して多くの観測筋では、ソ連が優位にあるとしても、それは大陸間弾道ミサイルの数量やその運搬可能な弾頭重量ぐらいのもので、その他の面では依然、米側がリードしていると見ている。

だが核の危険は、この本でも繰返し述べてきたように、そうした部分的な数量の優劣にあるのではない。

数量という点では、米ソの核兵器庫はすでに地球を“何度も”破滅させられるほどの量になっている。

危険はむしろMIRV(個別誘導多核弾頭)の命中精度の上昇によって、先制第一撃の可能性がでてきていることにある。その下では、単なる数字比べや、それに基づいた優劣論争は、あまり意味がない。

それより緊急に必要なのは、まず第一に新型ミサイルの増強によって核戦略がこれ以上不安定になることを防ぐことである。

その点て重要なのが、一九八一年八月にカナダのパンフで開かれた第三十一回パグウオッシュ会議で提唱され、八二年三月のケネディ、ハットフィールド共同決議案に盛り込まれた核凍結案である。

この凍結案は、核軍拡が人類最後の戦争の可能性を危険なまでに高めているとして、ミサイルの実験、生産、将来の配備を即時停止することを求めている。

米誌『ニューズウィーク』八二年四月二十六日号によると、反核気運の高まった米国では、今では世論の六七%がこうした核凍結を望むようになっているという。

核凍結への関心の高まりと並んで、もう一つ重要なのは、米国で再び核第一不使用(ノー・ファースト・ユース)が提唱され始めたことだろう。

八二年四月には、戦後民主、共和の両党の下で国防、外交の衝にあったロバート・マクナマラ、マクジョージ・パンティ、ジェラルド・スミス、ジョージ・ケナンの四氏が、北大西洋条約機構(NATO)での核第一不使用を提案して、ワシントン政界に衝撃を与えた。

この際、NATOの核第一使用のオプションを、はっきりと放棄すべきだというのである。

核の第一不使用というのは、相手の軍事目標などに対する先制第一撃の放棄とは違って、戦場などで相手が核を使わない限り、自分の方からは核は使わない、というものである。

NATOでは、第八章でも述べたように、数においてまさるとされるソ連・東欧軍の通常兵力による攻撃を抑止するために、三十年来、第一使用の態勢をとってきた。

だがマクナマラ氏らは、今では米ソの戦略核兵器があまりに増え過ぎた結果、一旦核を使うと全面戦争に発展するので、第一使用の脅しにはもはや信ぴょう性がなくなったと見る。

第一使用戦略のもう一つの難点は、それがいわば“神学”的な複雑さをもっていて、専門家にも容易に理解できないといわれていることである。

たとえば中性子爆弾を使った結果がどうなるかは、計算することはできても、本当のところは、だれにも分からない。

NATOでは初め、第一使用の効用を“反核に立上がる分からず屋たち”に何とか理解させようとした。

だが難解な核戦略と、それを支えるために投入されるますます高性能の兵器の数々が、逆に人々を不安におとし入れてしまったのだった。

核の第一不使用は、実現すれば、毒ガスの使用を禁止した一九二五年のジュネーブ議定書の核兵器版ということになる。

だが、広島、長崎の体験をもとに核軍縮への先頭に立つべき日本政府の取組みは、いぜんとして古い考え方から脱していない。

日本では鈴木首相がたとえば一九八二年二月一日の衆院予算委で、「核兵器は人類の生存に対する大きな脅威であり、絶対悪だ」としながらも、「核の均衡が破れると核戦争になる可能性がある」と語っている。

そこにあるのは、依然として核均衡論と古びた抑止論であり、“核の傘”論である。

たとえば政府は、一九六一年十一月の国連総会では核兵器使用禁止宣言に賛成していた。

この宣言は核兵器の使用が国連憲章に違反し、人類への犯罪になるというものだった。

だが政府は翌一九六二年からは、国連での核兵器使用禁止条約問題について、棄権に回っている。

そればかりか八〇、八一年には、核兵器不使用・核戦争防止決議案に反対案を投じている。

中性子兵器禁止決議にも反対している。

8 戦後の軍備管理交渉――“核無法”、拡散防止、SALT

top

一九四五年からの“核の時代”は、ある意味では次の四つの時期に分けられる。

その間に核についての考え方も、大きく変わっている。

その第一が、一九四五年から五九年にかけての“核無法時代”である。

この時期には核兵器は通常兵器の延長であり、相手を抑止し、あるいは戦って勝つための兵器とみなされた。

広島、長崎がそれであり、水爆の開発や、盛んだった核外交もその現れである。

西欧やアジアで侵略を封じ込めるために、核兵器の使用が半ば公然と提唱された。核軍縮提案の多くは、まじめに交渉するというよりも、政治的な駆け引きの道具に使われた。

核保有国が腰をすえて核軍備の管理に乗りだしたのは、一九五九年から六八年頃にかけてのことである。

このいわば核の時代の第二期には、核が「使える兵器」であるという発言が少なくとも表舞台からは消え、代わって核拡散の防止が核大国の政策となった。

このため核兵器の価値が低められ、一九六三年の部分的核実験禁止条約を皮切りに、一連の条約や協定が結ばれるようになる。

当時、米議会では大統領に対して核不拡散協定の締結に努力するよう求める決議案が全会一致で採択されている。

マクナマラ国防長官も、核拡散がいかに米国の安全を損うかを強調している。

中小国が核兵器をもつと、管理がうまくいかず、事故や誤算による核爆発の危険もあるというのである。

かくて一九六八年七月には核不拡散条約が結ばれる。

非核保有国の安全保障についても、実効性はともかくとして安保理決議が行われる。

第三が、一九六九年から七九年頃までの期間である。

核兵器はもはや単なる抑止兵器に過ぎないと考えられるようになり、ベトナム戦争でも核の脅しはあからさまではなくなった。

というより、核大国は一九六八年の核不拡散条約の代償として核軍縮を迫られ、長い戦略兵器制限交渉の過程へと足を踏み入れる。

一九七九年六月には戦略兵器制限暫定協定(SALTI)のあとをうけて、核兵器を質の面でも制限しようとするSALTⅡが調印される。

SALTⅡは戦略兵器の運搬手段を双方二千二百五十に制限しただけでなく、ICBMやSLBMのMIRVや、巡航ミサイル数についても制限を設けている。

9 核軍備管理から核軍縮ヘ――五〇%削減案も

top

以上の説明から分かることは、一九五九年頃からの交渉や協定のほとんどが、核軍縮をめざしたものではなく、第六章でも述べた軍備管理のためのものだったということである。

繰返していうなら、軍備管理の下では、核軍備の削減ではなくそれを管理することによって、

①核戦争発生の可能性を減らし、

②戦争が起こったような場合にも、その破壊をできるだけ少なくすることが、めざされる。

私たちは、一九六三年に米ソ間で直通通信線(ホットライソ)協定が結ばれてからの何ダースもの軍備管理措置が、核戦争の危険を減らすのに役立ってきたことを、率直に認めなければならないだろう。

しかし軍備管理にも限界はあった。

SALTⅡの運命と、一九八〇年代に入って再び核戦争の危険が高まったことが、それを裏づけている。

SALTIは史上最も複雑な外交文書の一つといわれ、その交渉には一九七三年以来六年半の歳月を要した。

だが、その間に米ソのミサイルはMIRV化し、精度を向上した。

SALTIは、そのテンポに追い付かなかったのである。

逆にいうなら、一九六八年の核不拡散条約第六条で米ソが約束した「核軍縮をめざしての誠実な交渉」は、一度も行われなかったということになる。

SALTの“死”は、国連の第一回軍縮特別総会の最終文書がいうように、世界が今や再び安全保障の原理として、軍備管理ではなく、軍縮に戻るべきことを示している。

国連の第一回軍縮特別総会の最終文書は、序文の冒頭で、次のように述べている。

「国家は長年の間、兵器の保有を通じて自国の安全を維持してきた。……

にもかかわらず兵器、特に核兵器の蓄積は今日、人類の未来を守るというより、その脅威となっている。……

今や国際関係における武力の行使を放棄し、軍備の現在のレベルの削減に始まる漸進的、効果的な過程を通じて、軍縮の中に安全を求める時がきた」 |

米国では、すでに一九七七年一月にはカーター大統領が大統領就任式の演説で、この種の演説としては初めて核廃絶をうたっている。

続いて同大統領がソ連に提案した核削減提案は、ソ連の官僚機構によって拒否され、カーター政権の対ソ外交の不手際を示すものとして批判されたが、この時期にはじめてこの種の提案がなされたことは、忘れられてはなるまい。

大戦後に対ソ封じ込めを提唱した元駐ソ大使のジョージ・ケナンも、一九八一年五月にアインシュタイン平和賞を受賞するに当たって、次のように提案している。 |

|

「議会と協議のうえ大統領にやってもらいたいと思うことは、両超大国が保有している核兵器の即時、全面的な五〇%削減――戦略、中距離、戦術核とその運搬手段を含むあらゆる核兵器の一律削減――をソ連政府に対して提案することである。

このことは、専門家の論争を省いて即座に実施され、かつ現在両国の手に委ねられているような国内的検証に服さなければならない。

削減の割合が完全に平等かどうか――統計上、一方あるいは他方に有利に解釈されはしないだろうか――ということは、問題になるまい。

一旦そうした考え方をすると、今日まで我々が歩んできたのと同じ破滅的な道に戻ってしまう。

この削減の正確な結果がどうあれ、その後にもまだ大量の過剰殺戮力が残ろう。

その量はあまりにも多く最初の削減が成功しても、私は残りの三分の二を放棄する第二次削減の実施を望みたい」 |

10 包括的軍縮プロゲラム――非同盟諸国の構想

top

第二回国連軍縮特別総会を前にしてジュネーブ軍縮委員会では、包括的な核実験の禁止問題と並んで、包括的軍縮プログラムの策定問題が取上げられてきた。

このプログラムは核兵器、通常兵器、兵力規模など軍事力のあらゆる分野にわたって、軍備を全廃することを目標にしたものである。

非同流二十一ヵ国(グループ21)が推進しているもので、これら非同盟諸国は西暦二〇〇〇年を最終的な軍備廃絶の年とし、とりあえず一九九〇年までの計画をつくり、第一段階で米ソの核兵器を二〇%削減することを提案している。

軍縮問題で知られる英国のフィリップ・ノエルベーカー氏は、ノーペル平和賞の授賞対象となった一九五八年の著書『軍備競争』(邦訳・岩波書店 一九六三年)の中で、戦前戦後の軍縮交渉を概観して、必要なのは一つの新しい計画、全体的なプランであるとして、次のように書いている。

「わずかばかりの縮小を行う“部分”的軍縮の企図は、まさに失敗すべくして失敗した。……

必要とされているのは、一つの新しい“大計画、全体的なプラン”である。……

我々は少なくとも……すべての武装兵力と通常兵器の“大削減”、ならびにすべての核貯蔵の転用を含む一切の大量破壊兵器の全面的かつ急速な廃棄を提案しなければならない。……

なかんずく我々は、軍事研究の廃止を規定しなければならない。……

これらの提案には、たやすく克服できないような技術的困難はない」 |

ノエルベーカー氏はこうした提案こそが現実的なものであるとして、逆に近代的な軍備で国家を守れると信じている人々こそ非現実論者(ロマンチスト)なのだ、とも書いている。

日本では一九八一年六月八日に第四回科学者京都会議が十六年ぶりに声明をだし、八二年の国連軍縮特別総会に向けて次の二点を提案している。

①核保有国は核非保有国に対して核兵器を決して使わない、あるいは使うとの威嚇をしない、という取り決めを国連の場で行う。

②核超大国は、期限と数量を明示して核兵器の一方的削減を始めることを国連で宣言し、核非保有国を含めた会議で、上記制限と数量について真剣に討議する。

僭越ではあるが筆者としてはこのあとにやや長期的な課題として軍事研究開発の廃止を付加えさせていただきたい。

ノエルベーカー氏も強調しているように、今それを廃止しなければ、人間に未来はないと考えるからである。

top

****************************************

|