|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@���

�掵�́@����̌���j�푈�_�\�\�ǂ̂悤�ȑz�肪����Ă��邩�\�\

�@�č��ł͈�㔪��N�ꌎ�Ƀ��[�K���������o�ꂵ�������炵���A�j�g�p���������Ƃ��A�j�푈�����ď����߂̌R���͂��K�v���ƁA���������悤�ɂȂ����B

�@������������̐��{�v�l�̌�����ł���B

�@���[�K���哝�͓̂��N�\���ɂ́A���V���g���ł̒n���V���ҏW�҂Ƃ̉�ŁA���B�ł̌���j�푈�����肤�邱�Ƃ��������A���������X�g�E�R���Ǘ��R�k���i�`�b�c�`�j�������A�j�푈�̉\�������܂��Ă��邱�Ƃ�F�߂��B

�@���܁Z�N�ォ�琔���Ďl�����I�Ԃ�̌���j�푈�_�̕����́A���łɏq�ׂĂ����悤�ȗ��R�ŁA����j�}�~�����n�߂����Ƃ̌��ʂł���B

�@�j�̗}�~�����ꂽ���A�Ɏc��R���I�I���́A�S�ʊj�푈�łȂ���A�_����헪�ɂ�����j�푈�ł������蓾�Ȃ��B��������j�푈���S�ʊj�푈�ɔ��W���āA�l�ނ̔j�łɂȂ���Ȃ��Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ��B

�@�@�@�@1�@�j���E�헪�̓o��\�\�R���ڕW�U�����\��

top

�@�j�}�~�_�ɑ��ẮA�O�̏͂ŏq�ׂ��悤�Ȕᔻ�̂ق��ɁA�������������̑�����̔ᔻ���������B

�@����͈�㎵��N�㌎�Ƀu�����b�Z���ŊJ���ꂽ�ăW���[�W�^�E����w�헪��������ẪV���|�W�E���ŁA�L�b�V���W���[�������������q�ׂ��悤�ɁA����}�~���j�ꂽ�悤�ȏꍇ�ɁA���݂ɋ��|��ɂȂ�悤�ȕ��ł��邾�낤���Ƃ������̂ł���B

�@���̉����͓����A�č����������ɂ��������Ă���g�j�̎P�h��ے肷����̂Ƃ��āA���������ɋ����Ռ���^�����̂������B

�@�Ɠ����ɂ���́A���Z�ܔN�ȗ��̊m�ؔj��헪�ɑ��閾�m�Ȕᔻ�ł��������B

�@���l�Ȕᔻ�̓|�[���E�j�b�c�F�����h�����i��㔪��N�\�ꌎ����̕ă\�̉��B���j�팸���̕đ���\�j��ɂ���Ă��s���Ă���B

�@���̂悤�Ɋj�}�~�_�̓�_�̈�͓�������A�}�~�����߂���߂�قǁA�}�~���j�ꂽ�ꍇ�̑��Q���傫���Ȃ邱�Ƃɂ���A�č��̐헪���������炻��ւ̑Ή���g����ł����悤�ł���B

�@�č������̕����ւ̐헪�̓]���𖾂炩�ɂ����̂́A��㎵��N�Ƀj�N�\���哝�̂��O�������̒��ŁA�g�헪�I�\�����h�Ƃ����T�O��ł����������A�������B

�@���̐헪�͕ă\�̊j��͂��قڑΓ��ɂȂ����Ƃ��A�\�A���D�ʂ��l�����Ă��̈ӎv��č��⓯�����ɉ������邱�Ƃ�h������ŁA�\�A�̌���I�Ȋj�U���ɑ��āA�_��ɔ�������Ƃ������̂������B

�@���哝�͈̂�㎵�O�N�x�̊O�������̒��ŁA���̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�u�č��ɏ_����Ȃ��ƁA����͉��炩�̊�@�̍ۂɁA�j���������I�Ɏg�p����U�f�ɂ�����\��������B

�@�č������䂳�ꂽ�`�Ŋj��͂��g�����Ƃ��ł���A�č��̊j�ɂ�锽���́A���ꂾ���M���������߂邱�ƂɂȂ�B

�@��������Η}�~�͂��L���ƂȂ�A����ɂ��j�̐搧�U�����A���ꂾ�����蓾�Ȃ��Ȃ�B

�@�]���ĕč��͍L�͈͂ɂ킽���ċN���肤���펖�Ԃ̂�����ɂ��}�~��K�p���邽�߂ɁA�l�X�ȑI�������{�ł���悤�Ȑ�͂�����K�v������v |

�@�헪�I�\�����̔��z�́A�ו��̈Ⴂ�͂�����̂́A���̂܂܃J�[�^�[�������̊j���E�헪�Ɏ�p����Ă���B

�@�j���E�헪�͈�㔪�Z�N�x�̃u���E�����h�����̍��h�̒��Ŗ��炩�ɂ��ꂽ���̂ŁA�\�A�������Ȃ鐫���A�����Ȃ鐅���̊j�U���������悤�Ƃ��Ă��A���̍U���̌��ʂE���ė]�肠��قǂ̔�������������͂����邱�Ƃɂ���āA�������ނ̊j�U����}�~���悤�Ƃ�����̂ƒ�`����Ă���B

�@�v����Ƀj�N�\���������̏\�����̐헪���J�[�^�[�������̊j���E�헪���A���Z��N�Ƀ}�N�i�}�����h�������q�ׂ��悤�ȏ_����헪�̐���ɂ���B

�@�j�ɂ��_����헪�́A�����܂ł��Ȃ�����j�헪���Ӗ�����B

�@���̖ڕW�ƂȂ�̂͑���̓s�s�ł͂Ȃ��A�嗤�Ԓe���~�T�C���i�h�b�a�l�j�̃T�C����w���E�ǐ��E�ʐM�i�b�b�b�j�V�X�e�����̑��̗l�X�ȌR���ڕW�ł���B

�@����ւ̑I��I�U�������܁A�h�b�a�l�̖������x�̌����e���̏��^���ɂ���āA���ۂɂ��\�ɂȂ��Ă��Ă���A�ƍl�����n�߂Ă���B

�@�Ƃ������č��̊j�헪�́A����܂ŕ\�����ɔ��\����Ă����l�X�ȗ}�~�헪�Ƃ͗����ɁA�ŏ����瑊��̌R���ڕW�ɑ���U���ɁA�d�_��u���Ă����Ƃ�������B

�@�@�@�@2�@�P�ꓝ�����v��\�\�Ε��͌���푈��Nj�

top

�@��ʕ���̐헪�̎��Ԃɂ��ẮA�����ł��O�̏͂ň��p�����헪��R�i�r�`�b�j�i�ߕ��̌v��ɂ��Ẵm���i�n�o36�j��A���h���Ȃ̕���̌n�]���O���[�v�i�v�r�d�f�j�̕��i�v�r�d�f12�j���Q�l�ɂȂ�B

�@�����́̕A�č����\�A�ɑ��čs���U�����g�u���{�[�h�A�g�f���^�h�A�g�����I�h�̎O��ɑ�ʂ��Ă���B

�@�u���{�[�Ƃ����̂́A�č��⓯�����ɑ���\�A�̊j��͂���߂邽�߂̂��̂ł���B

�@�f���^�̓\�A�̓s�s�A�Y�Ɗ�Ղɑ���U���ŁA�����I�̓\�A�̐����i�o��W���邽�߂̂��̂Ƃ���Ă���B

�@�����ɕč����܂��D�悵���̂́A�f���^�U���ł���B

�@�����ň��l��N�ɂm�`�s�n����������Ă���A�����I�U�����헪��R�̎�v�ȔC���ƂȂ�A���܁Z�N������̓\�A�̎Y�ƖڕW�����A�\�A�̊j��͂ɑ���u���{�[�U���ɏd�_���u�����悤�ɂȂ�B

�@�����������͌v��̏�ł̘b�ŁA���ۂɂ͂���������ʂ͂͂����肹���A�헪��R�ł͍ŏ�����u���{�[�U���ɌX���Ă����Ƃ����Ă���B

�@�č��ł͂��̌�A���_�[�X�قǂ̐헪�����\����Ă���B

�@�ɂ�������炸���܁Z�N��ɐ��܂ꂽ�R���ڕW�D��̃u���{�[�H���́A���̌����{�I�ɂ͂��������ς���Ă��Ȃ��B

�@�h�b�a�l�̎���ɂȂ��Ă��A�����ł���B

�@�R���ڕW�D��̐���́A���Z�Z�N�ɍ쐬���ꂽ�ŏ��̒P�ꓝ�����v���i�r�h�n�o�j�ɂ����f����Ă���B

�@�쐬�ɓ��������̂́A�헪��R�i�r�`�b�j�i�ߕ��ɐ݂���ꂽ�����헪�ڕW���ăX�^�b�t�i�i�r�s�o�r�j�������B

�@���̌v��͂h�b�a�l������́A�����@�A�e��̐�p��R�@�A�m�`�s�n�i�k�吼�m���@�\�j�̐�p��R�@�A�~�T�C���̂��ׂĂɑ��āA���ꂼ��̖ڕW���w�肵�����̂������Ƃ�����B

�@�ڕW�Ƃ��ꂽ�̂͋��炭�\�A�⒆���A���N�����`�l�����a���A����ɓ����̍��X�ł��낤�B

�@�g���낤�h�Ƃ����̂́A�r�h�n�o�̓��e�����R�ƌ��ꂽ���Ƃ́A�قƂ�ǂȂ�����ł���B

�@�r�h�n�o�Œ��ڂ����̂́A��ʕ̎��ゾ�����ɂ�������炸�A�����̌R���ڕW���܂�ł��邱�ƂĂ���B

�@���Z�Z�N�����A�\�A�͂܂��s�h�b�a�l�����퉻���Ă��Ȃ������B

�@�����S�\�@�̒����������@�i�����ŕĖ{�y�ɓ��B�ł���j�ƁA���Ȃ�̐��̂r�r4�������e���~�T�C���������Ă����i����Ń\�A�̓����琼�����U�����邱�Ƃ��ł����j�B

�@�e���̑��ۗL�ʂ͖��S�Ƃ��ꂽ�B

�@������������n��ɂނ������ŁA��P�U���ɑ��Ă͎ア���̂������B

�@����A�č��̊j�e�����́A�\�A���ŏ��̊j���������{����O�N�̈��l���N�ɂ́A����^�\���x���������̂��A�܈�N�n�߂Ɏl�S�ɂȂ�A�Z�Z�N�ɂ͎l��ɋ߂Â��Ă����B

�@���|�I�Ȋj�D�ʂ̒��ŁA�j�e���̑������A�\�A�̌R���ڕW�Ɍ�����ꂽ�̂ł���B

�@�Ȍ�A�č��̊j�헪�́A���łɏq�ׂ��悤�ɏ_����헪�A�m�ؔj��헪�A���݊m�ؔj��헪�ƕϑJ���A���̊Ԃɓs�s�ɑ�����������ꂽ��A�Ε��͐헪���������ꂽ��A���Q����헪�����サ���肵���B

�@�����r�h�n�o�̕��́A�����͕ω����Ȃ������B

�@����ɂ͏�Ƀ\�A�̌R���ڕW�A�����ڕW�A�R���w���E�ǐ��E�ʐM�V�X�e���A�o�ϖڕW���܂܂�Ă����B

�@�������̌�ɕω������̂́A���ݓI�ȖڕW�̐����l���ɂ����������ƂƁA�����̖ڕW���K�͂���ɏ]���Ă������̃O���[�v�ɕ������A�哝�̂���ɉ����āA�I���ł���悤�ɂ������Ƃ��炢���Ƃ�����B

�@����������Εč��͏�ɁA�Ε��͌���U���̉\����Nj����Ă������ƂɂȂ�B

�@���ݖڕW�̐����������̂́A�܂����Ƀ~�T�C���̑��e�����ɂ���āA�^���\�Ȓe���������������߂ł���B

�@���͈��ܘZ�N����Z�Z�N�ɂ����Ă̂t2�@�̔�s��A���̌�̎ʐ^��@�q���̔��B�ɂ���āA���̗ʂ����������߂��Ƃ����Ă���B

�@����ɂ�ĖڕW�I���̕����Ђ낰���Ăɂ����B

�@�@�@�@3�@�^�[�Q�e�B���O�E�h�N�g�����\�\�헪�j�푈�̌����}

top

�@�\�A�̊j��͑������i�ޒ��ň�㎵��N�ɂ͓����̃j�N�\���哝�̂��A�헪�I�\�����i�X�g���e�W�b�N�E�T�t�B�V�F���V�[�j�Ƃ����T�O��ł��o���B

�@����ɐ旧���ĕč��ł̓j�N�\���哝�̂̏A�C��A��A�̊j�헪�̌�������Ƃ��s���Ă���B

�@���̌��ʂ���㎵�O�N�̖��ɍ��ƈ��S�ۏጟ��������Z�㍆�i�m�r�r�l169�j�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��A�j�N�\���哝�̂͗����l�N�ꌎ�ɍ��ƈ��S�ۏ�ӎv����m����l���i�m�r�c�l242�j�ɏ������Ă���B

�@���l�N�ꌎ�̓V�����W���W���[���h�������A���ܔN�x�̍��h�̒��ŁA������^�[�Q�e�B���O�E�h�N�g�����𖾂炩�ɂ������ł���B

�@���̃h�N�g�����͊j�U��������Ƃ���ΑS�ʓI�Ƃ���������I�Ȃ��̂ƂȂ�\�����傫���A�����̑ΏۂƂ���ڕW�ɂ��Ă��A�u�]���̂��̂�菬�K�͂ŁA��萳�m�ɑ_�����߂��c�c�������̑I�����v���K�v���Ƃ��Ă���B

�@�}�~���j���\���̂���P�[�X�Ƃ��āA�����I�Ȏ��̂�j����̕s���g�p�A�ʏ�푈�̃G�X�J���[�V�����A����̎w���҂��ǂ��l�߂��Đ�]�I�ɂȂ�ꍇ�Ȃǂ������A��̓I�Ȕ����ڕW�Ƃ��ēs�s��~�T�C���̃T�C���̑��ɋ�`�A���̑��̌R���{�݂Ȃǂ������Ă���B

�@�������͂��킹�đo�������łɁA���܂�����I�ł͂Ȃ����������ꂽ�ڕW��j��\�͂������Ɏ��������Ƃ����炩�ɂ��Ă���B

�@�V�����W���W���[�����̂��̖ڕW�I��_�����́A�����͂��܂�l�X�̒��ڂ��Ђ��Ȃ������B

�@���l�N�̓E�H�[�^�[�Q�[�g�����Ńj�N�\���哝�̂��A���C�ɒǂ����܂ꂽ�N�ł���A�ă\�W�͎���N�̐헪���퐧���b�苦���i�r�`�k�s�T�j�����̂��ƂŁA�ْ��ɘa�����}���Ă�������ł���B

�@�헪�ڕW�ɂ��Ă̌����Œm����I�[�X�g�����A������w�헪�h�q�����Z���^�[�̃f�X�����h�E�{�[�����m�ɂ��ƁA�m�r�c�l242�ɂ͎O�̒�������B

�@���̑��́A�헪�ڕW�Ƃ��ă\�A�̍L�͂ȌR���͂�R���{�݂��A�Ăы�������n�߂����Ƃł���B

�@��̓I�ɂ͋������ꂽ�w���E�ǐ��{�݂�h�b�a�l�̃T�C���A��`�A�����̒��ݒn�Ȃǂ���������B���́A�G�X�J���[�V�����̐��䂪�A��������Ă��邱�Ƃł���B�헪�j����̌��������N�������悤�Ȏ��ɂ́A�T�d�ɑI�肵���ڕW�������U�����邱�ƂɂȂ�B

�@��O�́A�l���̒��S�n�Ȃǂ��U���Ώۂ���O�������Ƃł���B

�@�����w�����Ȃǂ��U���Ώۂ��珜�������A����͊j��풆�Ƀ\�A�����̐���s���艻���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂������Ƃ�����B

�@�m�r�c�l242���y�[�X�ɂ��ė����ܔN�\�ɂ́A�r�h�n�o5���o�ꂵ�A�V�����헪�j�푈�̌����}���������邱�ƂɂȂ�B

�@�V�����헪�j�푈�͏��Ȃ��Ƃ��r�h�n�o5�ɂ݂����A��������������z�����Ă�����̂Ƃ͗l�����قɂ���B

�@����̓f�g���C�g��j���O���[�h�A���邢�͓����ɁA�ꃁ�K�g����������������c�c�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ������ł���B

�@����͌v��̏�ł́A�R���s���[�^�[�Ōv�Z���s���ꂽ�Ȋw�I�A�S���I�Ȕj��푈�ɂȂ�B

�@�@�@�@4�@�J�[�^�[�̂o�c59�\�\�����ڕW�U�����d��

top

�@�V�����헪�j�푈�̌����}�́A�ו��̏C����ʂɂ���A���̌����{�I�ɂ͕ς��Ă��Ȃ��B

�@��㎵���N�ɃJ�[�^�[�哝�̂��o�ꂵ�Ă�����A��N�̍Ό��������ă^�[�Q�e�B���O�̌��������s��ꂽ�B

�@���̌��ʈ�㎵��N�ɂȂ��đŏo���ꂽ�̂��A�j���E�i�J�E���^�[�y�[�����O�j�헪�ł���A�����Z�N�̖���}���O�̎�����\�ܓ��ɂȂ��đ哝�̂����������w�ߌ\�㍆�i�o�c59�j�ł���B

�@���E�헪�̓\�A���ǂ�Ȑ����A�ǂ�Ȑ����̊j�U���������悤�Ƃ��Ă��A����E���ė]�肠�锽���͂������Ƃɂ���āA�\�A��}�~���悤�Ƃ���B

�@�����ŋ�������Ă���̂��j��͂̏_�����ł���A�G�X�J���[�V�����̐���ł���A�j��͂̐��c��\�͂Ǝ��v�́A�ڕW�̐T�d�ȑI��ł���B

�@���̋�̓I�w�j�ł���o�c59�ɂ��āA�f�X�����h�E�{�[���͎��̂悤�ɕ��͂���B

�@�o�c59�̊�b�ƂȂ�r�h�n�o5�ɂ͖�l���̐��ݓI�ڕW������B����炪�j���́A�ʏ핺�́A�����R���w���Z���^�[�A�Y�ƌo�σy�[�X�̎l�ɑ�ʂ���Ă���B

�@�j���͂Ƃ��Ă͂h�b�a�l��h�q�a�l�i�������e���~�T�C���j�A���̔��ˎ{�݁A���ˊǐ��Z���^�[�A�j���풙���ɁA�j�ύڋ@�p�̋�`�A�~�T�C�������͊�n������B

�@�ʏ핺�͂Ƃ��Ă͕��ɁA�����������A�W���n�A��`�A�e�����A��ԁE�ԗ��ɂ�����A�����R���w���Z���^�[�Ƃ��Ă͊e��̓}�E���{�@�ւ��͂��ߌR���w�����A��v�ʐM�{�݂Ȃǂ�����B

�@�o�ώY�ƖڕW�Ƃ��Ă͕���H�����{�݁A�S���̂ق��ɐΒY�A���ԁA�A���~��Z�����g�H��A�d�͖ԂȂǂ�����B

�@�j����̎g�p�ɂ��l�̑I��������B��K�͍U���A�I��I�U���A����I�U���A�n��I�U���̎l���A����ł���B

�@�l���̒��S�n�⒆���w���ǐ��Z���^�[�͖ڕW����O����A���������⒆���A�L���[�o�A�x�g�i���Ȃǂ��A�����ɂ͍U�����Ȃ����ƂɂȂ��Ă���\�\�B

�@�o�c59�̓����͑��ɁA�ڕW���o�ώY�ƃx�[�X����A���R���ڕW�ւƈڂ���Ă��邱�Ƃł���B

�@�R���ڕW�̐��͌��݁A�Z�玵�S�Ƃ����ڕW�����i�����j�̂����A��ܐ���߂Ă���B

�@������炪�A�T�C���Ȃǂ̋������ւƂȂ��Ă���B

�@���ɖڗ��̂̓\�A�̂��₪��ڕW��_���āA�}�~�����߂悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B

�@����ɂ͐H�Ƌ����H��A���\�����̃\�A�R������B

�@��҂�j��\�A�́A�����ɑ��ĐƎ�ɂȂ�B

�@�����Əd�v�Ȃ̂͂o�c59���A�\�A�̐����@�\�ɑ���_�������߂Ă��邱�Ƃł���B

�@�����ψ����{�@�ւ̌����A�R�i�ߕ��A�w���Z���^�[�A�j�f�a�i���ƕۈ��ψ���j�Ȃǂ�����ŁA������_����������ƁA�\�A�����ƂƂ��ĕ���\�������܂�B

�@����狭�����ꂽ�����ڕW�̐��͂��łɎ��S�ɒB���A���コ��ɑ����Ă������낤�Ƃ����Ă���B

�@��O�́A�召�l�X�̋��Ђ�}�~���邽�߂ɁA����߂ď��K�͂őI��I�ȃI�v�V������������ꂽ���Ƃł���B

�@�]���Ȃ�ʏ핺�͂ɂ���ė}�~���Ă����悤�Ȃ��̂ŁA���Ƃ��Β�����y���V���p�n��ւ̃\�A�R�̐N����}�~���邽�߁A�C�����ɗאڂ���\�A�̓��̌R���{�݂��`���U������Ƃ������v����܂܂�Ă���Ƃ����B

�@������g�g��}�~�h�Ƃ����A��̓I�ɂ͂��Ƃ��Ύ��̂悤�ȋ�̗Ⴊ�l�����Ă���B

�@����͈�㔪��N�̔����ɁA�j���[���[�N�ɂ���o�ϗD��x��c���A�l�w�~�T�C���̔z���ɔ����Ă܂Ƃ߂��w��܂����x�o�x�Ƃ����{�̒��ɂłĂ�����̂ł���B

�@����ɂ��ƁA����̘b�ł͂��邪�\�A�R�̑�K�͂Ȓʏ핺�͂ɂ��y���V���p�ݒn��ւ̐N�U���N�������Ƃ��āA���n��̕ČR�͂����܂��̂����ɕ���B

�@��R�𒆐S�Ƃ���헪�j����́A�哝�̂��g�p�����߂���Ă��邤���ɁA�قƂ�ǔj�k����Ă��܂��B���̌��ʁA�哝�̂͂���߂č���ȗ���ɒǂ����܂��B���c�n�т��̂����\�A�R�ɑ��āA�V���ɐ�p�j������g���ƁA���c�����łȂ����n��̍��X�̑����̎s�����������A�����̍��X�͐푈�̂��ƁA�č��ƓG�ΊW�ɓ��邾�낤�B

�@�����Ȃ�ƃy���V���p�n������Ӗ��́A�[���ł͂Ȃ��ނ���}�C�i�X�ɂȂ�B

�@���̊�@�I�W�����}�ɒ��ʂ��č��h���Ȃ̓����Q�d�{���i�i�b�r�j�Ɏc���ꂽ��i�́A���̂��̂���������ƂȂ�B

�@����͕Ė{�y�̐헪�~�T�C�����g���āA�y���V���p�N�U���ɎQ�������\�A�R�̒e��A�⋋���������ɁA�����@���A�����A�~�T�C����n�Ȃǂɑ��āA�U���̋����������邱�Ƃł���B

�@��������\�A�́A�č��Ƃ̖�Ŋj�푈�ɂȂ�A���ꂪ�G�X�J���[�g���Ď����ɋ���ȑ��Q���ł邱�Ƃ�����āA�y���V���p�ɐN�U�������������g���邱�ƂɂȂ邾�낤�B

�@�č������O�ɂ��̌��ӂ𖾂炩�ɂ���A�\�A���ŏ����炻����v�Z�ɓ���āA�N�U��f�O���邱�Ƃ����҂ł���\�\�B

�@�o�c59�ł͍Œ��S���\���ɂ��y�Ԍp���I�Ȋj�̂��Ƃ肪�l�����A����ɑς���Ԑ������邱�Ƃ����߂��Ă���B

�@�@�@�@5�@�G�X�J���[�V�����\�\�u����v�͉\��

top

�@�V�����헪�j�푈�̍\�}�ɑ��ẮA�������d��ȋ^�₪��N����Ă���B

�@���̑��͑Ε��͍U���̏ꍇ�A�l���̒��S�n���ڕW�Ƃ���Ȃ��Ă��A�Ȃ������̎s�����������ނƂ������Ƃł���B

�@�\�A���č��ɑS�ʓI�ȑΕ��͍U���������邽�߂ɂ́A������h�b�a�l���͂��߃W���[�W�A�B�L���O�X�x�C�A�T�E�X�J�����C�i�B�`���[���X�g���A���V���g���B�o���S�[���̎O�~�T�C�������͊�n�A��l�\�̐헪��R��n��j��K�v������B

�@�h�b�a�l��n�͔�r�I�l�����ꂽ�Ƃ���ɂ��邪�A���̑��̊�n�͓s�s�ɋ߂��B�ċc��Z�p�]���ǂ̊j�푈�̌����ɂ��Ă̐���ɂ��ƁA���̏ꍇ�A��Ƃ��ĕ��ː��~�����ɂ���āA�S���l�����疜�l�̎��҂��o��B

�@���̐S���I�V���b�N�́A���܂ő������z�������Ȃ��B

|

|

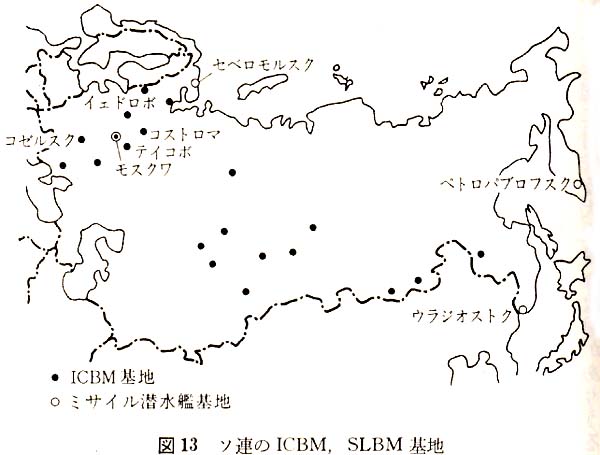

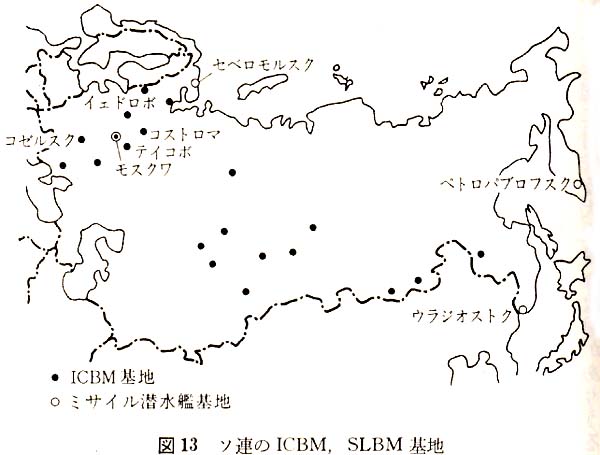

�@�č����\�A���U������ꍇ�ɂ��A���l�S��̂h�b�a�l���͂��߁A�O�̃~�T�C�������͊�n�i�����}���X�N�t�߂̃Z�y�������X�N�A�J���`���b�J�����̃y�g���p�u���t�X�N�A�E���W�I�X�g�N�j�A��O�\�̎�v��R��n�A���S��̒������e���~�T�C���Ə��������e���~�T�C���̂��ׂĂ�j��K�v������B

�@���̑������A�l�����S�n�̋߂��ɂ���B

�@��O�\�̋�R��n�̂������\��n�ƁA�������E���������e���~�T�C���̖�l���̎O�A�h�b�a�l��n�̔����ȏオ�A�E�����̐��ɂ���B����ɂ�鎀�҂͋c��Z�p�]���ǂ̐���ɂ��ƁA�Œ�S���l�����疜�l�ɒB����B

�@�R�[���X�N�A�e�C�R�{�A�R�X�g���}�A�C�F�h���{�̎l�h�b�a�l��n�̓��X�N���ɋ߂��̂ŁA���X�N�������Ȃ�̕��ː��~�����̔�Q�������ނ邱�ƂɂȂ�B

�@�s���ւ̕����I��Q�́A�V�����W���W���[���h�����̎��ォ��A��Ɍ������_���̑ΏۂƂȂ��Ă���B

�@���X�g�E�R���Ǘ��R�k�ǒ����͈�㔪��N�Z���̋c��ł̎w�����F�̒�����ŁA�\�A����̂��b�a�l��n�U���ɂ���ĕč��̎s���̊ԂɈ�疜�l�̑��Q���ł�ƕ����āA��疜�l�̐l������ł��A����͐l���̑S���ł͂Ȃ��v�Ɠ����A�R�k�h�̓{����Ă���B�ă��[�K�������̒��ɂ́u�L���A����Ɍ��������������A����ł����s�͗��h�ɕ������Ă���ł͂Ȃ����v�Ƃ����悤�Ȑl�܂ł���B

�@�܂���㔪�Z�N�ɕč��ŏo�ł��ꂽ���A�j����̕\���ɂ́A�����́w�j���[���[�N�E�^�C���Y�x���̋L������̈��p�����ڂ��Ă���B

�@����ɂ��ƕđ哝�̂̊O����⍲���̈�l���A�j�푈�̂��ƕ��˔\�ɂ���ăK�����O�Z��������ƕ����āA�u����Ȃ�j�푈��Ƀ^�o�R�Y�Ƃ����Ȃ���A����ɂ���ăK���̔���������̂ŁA�債���Ⴂ�͂Ȃ��Ȃ�v�ƌ�����Ƃ���Ă���B

�@�Ε��͐헪�Ƃ����ł������ɂȂ�̂����Ԗh�q�ł���B�P�l�f�B����̈��Z�Z�N��̏��߂ɂ��A�_����헪���������āA�S�Ăɑ����̕��˔\�悯�̑Ҕ����i�V�F���^�[�j���w�肳�ꂽ�B

�@�r���̒n������I��ŁA���F�ƍ��̕��˔\�}�[�N���������ꂽ�̂��A���̍��ł���B

�@�j�헪�Ƃ����ϓ_���炷��ƁA�V�F���^�[�͂`�a�l�Ɏ������i�������Ă���B

�@�Η�����̂����̈�����V�F���^�[�Ԃ�����ƁA����͂�����j�푈�̏����ƍl����悤�ɂȂ�B

�@�j�헪�̌�����e�Ղɑz�������悤�ɁA���Ԗh�q�̍\�z���A���[�K�������̂��ƂōĂѕ������Ă��Ă���B

�@�č��ł͔���N�O���ɂȂ��ĘA�M�ً}���ԊǗ����i�e�d�l�`�j�����z�l�\�h���ŁA�������̂��߂̎����N�v���i�߂Ă��邱�Ƃ��A���炩�ɂȂ����B

�@����ɂ���ĕă\�ԂőS�ʊj�푈���������悤�Ȏ��A�����̐��������A����܂ł̎l�Z�����甪�Z���Ɉ��グ�悤�Ƃ����̂ł���B

�@�č��ł́A�\�A����K�͂Ȗ��Ԗh�q�v���i�߂Ă���Ƃ��āA�e�d�l�`�����Ԗh�q�̌v�旧�Ăɓ����Ă���B

�@�e�d�l�`�̈�㔪��N�����t�̎����ɂ��ƁA�\�A�̊�P�U���͍l�����Ȃ����̂́A��T�Ԃقǂ̌x���i�\�A�����܂�������Ҕ�������̂ɕK�v�Ȏ��ԁj�������āA�č��������K�͂ȍU�������肤��Ƃ��āA�S�ĂɊ댯�n����w�肵�Ă���B

�@����ɂ́A

�@�@�č��̋�̂h�b�a�l��n�A��l�\�̐헪��R��n�A�O�̃~�T�C�������͊�n���܂ތv�\��́g�Ε��͍U���h�x���n��A

�@�A�l���S���ȏ�̖��S�ܖm�̓s�s�n��A

�@�B���̑��R���I�A�o�ϓI�ɏd�v�ȕS�̒n�悪����B

�@���̑��ʐς͑S�y�̖ʐς̃j�[�O���ɉ߂��Ȃ����A���̐\�ɐl���̖�O���̓Z��ł���B

�@�e�d�l�`�ł͑ϔ��V�F���^�[�̌��݂ɂ͎�����������߂���̂��i�S���h���j�A�d�_���댯�n��O�ւ̏Z���̒E�o�ɒu���Ă���B

�@���̐���͈�㎵���N�㌎�̑哝�̎w�ߎl�\�ꍆ�i�o�c41�j�Ɋ�Â������̂ŁA�U���ڕW�ƂȂ�n�悩�瑬�₩�ɒE�o���A���˔\�V�F���^�[�ɓ���Ȃ�����T�ԓ��邱�Ƃɂ���āA�������Z���ɍ��߂���Ƃ����B

�@���������e�d�l�`�̂����悤�ɁA�č����̖�O���̓�ً̋}�E�o�������I�ɉ\�ɂȂ����Ƃ��Ă��A�Ȃ��c��Z�p�]���ǂ̊j�푈�̌��ʂɂ��Ă̕��i�M��w�ă\�j�푈���N������x��g���X�A��㔪��N�j���w�E����悤�Ȗ�肪�N���Ă���B

�@���͊̕j����̉e���ƁA�l�X�ȍU������ɂ��āA�č����ɐ������Q�𐄒肵�����̂ŁA���ׂĂ��s�m���ł���Ƃ��Ȃ�����A�t�^�ŁA���ڊj�U������Ȃ������A�o�[�W���A�B�V���[���b�c�r���̃P�[�X�ɂ��đz�肵�Ă���B

�@����ɂ��Ǝ��Ӓn�悩�痬�����Ă��閳���̓�ɂ���āA�V���[���b�c�r�������ȎЉ�I�����Ɋׂ�B

�@�H�Ɩ\�����N����A�h�����Đ��c�����s�����A���C�͂̂܂܂ɂ��ĂǂȂ����܂悤���ƂɂȂ�B

�@���ۂɂ͎s���ɔ�Q���y�ԂƁA�w���҂ɑ��ẮA����ɔ������ׂ����Ƃ̋��������I���͂������B

�@�����Ďc������e����������܂ŁA���x�͌R����n�ɑ��Ăł͂Ȃ��A����̓s�s�Ɍ������܂��ɈႢ�Ȃ��B

�@���̋^��́A�����ڕW�ɑ������U���ɂ��A�����̖�肪���邱�Ƃł���B

�@�\�A�̐����@�\�̓��X�N���_�ɁA�S�ʓI�ɋ���ȃs���~�b�h�������Ă���B

�@�]���Ē����ψ����e���a���̍s���@�\�A�S���̌R�i�ߕ��A�w�����A�j�f�a�i���ƕۈ��ψ���j�̃Z���^�[��j�邽�߂ɂ́A����̒e��������B

�@���̑����͏��݂��͂�����ƕ������Ă��Ȃ����A�j�f�a�r���ɂ���Ɋ��������邩�ǂ����͕�����Ȃ��B

�@�����������A�R���Z���^�[�̑����́A���X�N�����͂��ߏd�v�s�s�ɂ���B

�@�]���Ă����ł��A�푈�̃G�X�J���[�V�������n�܂�B

�@����ɐ����w�������U�����Ă��܂��A�r���Ŋj�푈�̏I���������ׂ����肪�A���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��킯�ł���B

�@���łɏq�ׂ��悤�Ɏw���E�ǐ��E�ʐM�V�X�e�����A�܂����������j�푈�ɑς�������̂ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł���B

�@�v����ɂo�c59�ɏq�ׂ��Ă���悤�Ȋj�푈�̐���ƌ���̂��߂ɂ́A���ׂĂ̓������̎������K�v�ɂȂ�B

�@����ɕč����������悤�Ƃ����Ƃ��Ă��A�ʂ����ă\�A������ɉ����邩�ǂ��������ł���B

�@�j�ڕW�̌����Œm����f�X�����h�E�{�[���́A������������j�g�p�̍\�z���A�댯�Ȍ��z�ɉ߂��Ȃ��Ɣᔻ����B

�@�����h���ɂ��鍑�ې헪�������́w�헪�T�ρx��㔪�Z������N�ł�����ɂ��āA�����w���҂͑S�ʊj�푈�Ƃ�������������������Ȃ��ȏ�A����j�푈�Ȃǂ��܂��߂ɍl���Ă͂Ȃ�Ȃ��ƌx�����Ă���B

�@�j���E�헪��ł����������l�ł���u���E�����h�������g���A��㔪��N�ꌎ�̍Ō�̍��h�̒��ŁA�l�I�Ȍ����Ƃ��āA���������j�g�p���K�炸�S�ʐ푈�ɔ��W����Ǝv���A�Əq�ׂĂ���B

�@�\�A�͊j�헪�ɂ��ẮA����܂łقƂ�lj������\���Ă��Ȃ��B

�@�\�A�̊j�헪�́A�č��̂��ꂪ�\�����̗}�~�헪�ƑΕ��͐헪�ɕ�������悤�ɁA��ʂɐ����I�헪�ƌR���I�헪�Ƃɕ�������B

�@�����I�헪�ł̓\�A�͂���܂ň�т��āA����j�푈�͂��蓾�Ȃ��Ƃ���������Ƃ��Ă���B

�@�������͌R���I�헪�̕��ł���B

�@�������Ƀ\�A�̌R���헪�̓t���V�`���t����̘Z�Z�N�㏉�߂ɂ́A�}�~�Ƒ�ʕ̍l�����ɗ����Ă����B

�@���͈��Z�Z�N�ꌎ�̍ō���c�ŁA�헪���P�b�m�R��݂������Ƃ𖾂炩�ɂ���ƂƂ��ɁA�S��\���̒ʏ핺�͂̍팸�ɓ��ݐ��Ă���B

�@���Z��N�ɂ̓}���m�t�X�L�[���h�����A���E�푈�͕s��I�ɁA�j�~�T�C���푈�ɂȂ�Ǝ咣���Ă���B

�@�ă\�Ԃ̐푈���s��I�ɑS�ʊj�푈�ɃG�X�J���[�g����Ƃ����咣�́A���Z��N�̂u�E�c�E�\�R���t�X�L�[�����́w�R���헪�x�̏��łɂ�����Ă���B

�@���������Z�O�N�̑��łł́u�s��I�Ɂv�Ƃ����\����������A���_��ȕ\���ɕς��Ă���B

�@��㎵��N�ɂ͂܂��`�E�r�E�W�����g�t�㋉�叫���R�����_�ƌR���s���ɂ��āA�j������g��Ȃ��푈�����肤��Əq�ׂĂ���B

�@���叫�͂��Ƃ��j���킪�g����ɂ��Ă��A����ł��ׂĂ̌R���I�C���𒀍s�ł��Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ���B

�@���A���������̊j����͈ȏ�̓_�����āA���̂悤�ɏ����Ă���B

�@�\�A�̌R���헪�Ƃ����݁A��p�j������g�����ǒn�i����j�푈�̉\����A�S�ʒʏ�푈�̉\�������l�����Ă���A�ƐM���ׂ�����������B

�@�������̂��Ƃ͕K�炸�����\�A�̊j�헪���_�̊�{����A��ʕ̑I�����������ꂽ���Ƃ��Ӗ����Ȃ��@�@�B

�@�\�A�̊j�~�T�C���̐��\���č��̂���ɋ߂Â��Ă��邱�Ƃ́A���̎g�p�@�ɂ����Ă��č��̂���Ɏ��Ă��邱�Ƃ��v�킹��B

�@������ɂ������j�g�p�̃V�i���I�́A���A�j������q�ׂĂ���悤�ɁA��������s��ȁu�t�B�N�V�����v�Ƃ���˂Ȃ�Ȃ����낤�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|