|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

1 なぜ超高層ビルを建てるか

1 東京という大都会 top

朝――――午前7時。

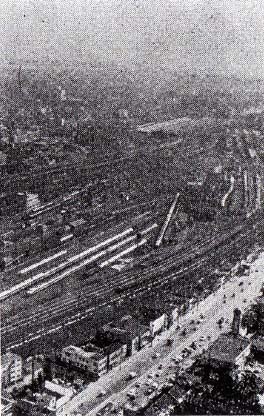

東京の真中をめがけて走ってくる国鉄線――中央線も東北線も京浜線も総武線も、まっしぐらにたくさんの人たちを運んできます。

東から西からやってくる地下鉄線も、負けずにたくさんの人たちを乗せて、トンネルの中をゴウゴウ、走ってきます。

小田急線、京王線、西武線、東武線、東上線(東武)、京成線といった電車も、時間がたつにつれて、だんだん増えてくる人たちをつんで、ガーッと東京の真中に向かって走ってきます。

どの線のバスも、やはり東京の真中に向かって、ドンドコドンドコ走ってきます。

甲州街道、青梅街道、中仙道、千葉街道、川越街道、第一京浜、第二京浜、第三京浜といった、近くの県から東京に通じる主な国道も、しだいしだいに東京の真中に向かう自動車が増えてきます。

午前7時30分――電車も地下鉄もバスも自動車もますます増え、息をきらせて走ってきます。

午前8時から、8時30分頃になると、それはもう、ものすごい数になってきます。

国鉄電車も地下鉄も、3分間に一台、2分間に一台という間隔になり、電車の中は人でギッシリつまり、これ以上つめこんだら、ボカンと電車がはじけはすまいかと思うほどです。

各駅には乗りきれなかった人たちが残されてしまい、つぎの電車にはどうしても乗ろうと、ラグビーの試合でもするように、三列にならんで、電車の入口へ、ワッとおしよせます。 |

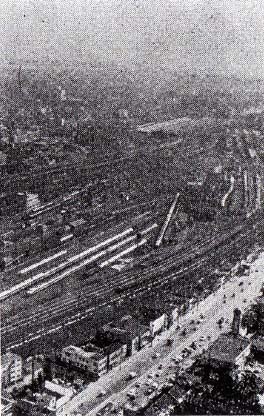

品川駅付近を走る国電

|

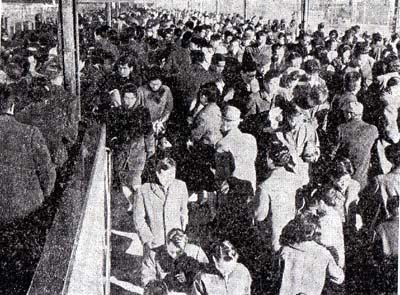

駅の人たちも何とかして乗せてしまわないと、また乗りきれない人たちができるので、その人たちのうしろから、

「それッ」

「がんばって!」

などといいながら、かけごえもろともワッと押しこみます。

駅員だけではたりなくて、新宿駅や池袋駅ではアルバイト学生をやとって、押しこみがかりをやってもらっているほどです。 みんなはその学生たちを、「押し屋」などといっています。

そんなにしてワッショワッショと、1㎡に13人も押しこまれた人たちが、男も女もギューギュー詰めの、ゴモクメシみたいになって、そのため電車が、ふくらんでしまいそうです。

ゴウーッと悲鳴をあげながら、電車は時速60キロ、70キロという速さで、走りだします。

中央線だけでも、朝の一時間に10万人を運ぶということです。 |

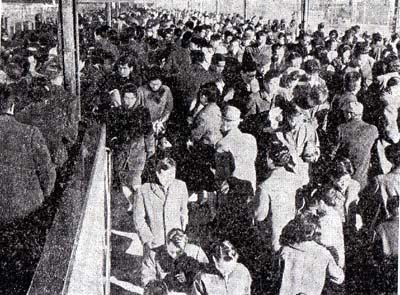

国鉄電車 新宿駅のラッシュアワー(共同通信提供)

|

一体、このかぞえきれないほどの人々は、どこへ行くのでしょうか。

もちろん、みんな働く人たちです。

外務省で働く人もいます。文部省で働く人もいます。

農林省で働く人もいれば大蔵省ではたらく人もいますし、裁判所で働く人もいます。

鉄をつくる会社、外国から石油を買う会社、石油から重油やガソリンをつくる会社、ナイロンをつくる会社、紙をつくる会社、香水をつくる会社、本や映画をつくる会社、またそうしたものを売る会社、新聞社や放送局やデパート、学生、――いや、もうならべたてれば、きりがありません。

そういういろいろなところで働く人たちが、朝の八時半あるいは九時の仕事はじめの時間に間に合うように、もち場もち場へ、向かって行くのです。

電車やバスを降りた人たちは、蟻(アリ)の行列みたいに、せっせせっせともち場に向かいます。

そしてそのほとんどがいくつもいくつもある、ビルの中へ、ゾロゾロ、ゾロゾロとすいこまれて行くのです。

東京の真中はほとんど、そうしたビルでいっぱいになっています。

人が住むところはだんだん少なくなり、かわりにビルが、どんどん建っていきます。

だからそこで働く人たちの住むところは、東京の外側へ外側へと、だんだん広がっていくのです。

住むところが東京の外側へ広がるにつれて、勤め先へくる道がだんだん遠くなってきました。

だから電車や地下鉄やバスで、遠くからギューギュー詰めになって、朝早くから駆け付けてこなくてはならないのです。

家から勤め先まで一時間かかる――という人は、もう珍しくありません。

二時間もかかるところから、通ってくる人もいます。三時間かかるという人さえ、いるそうです。 |

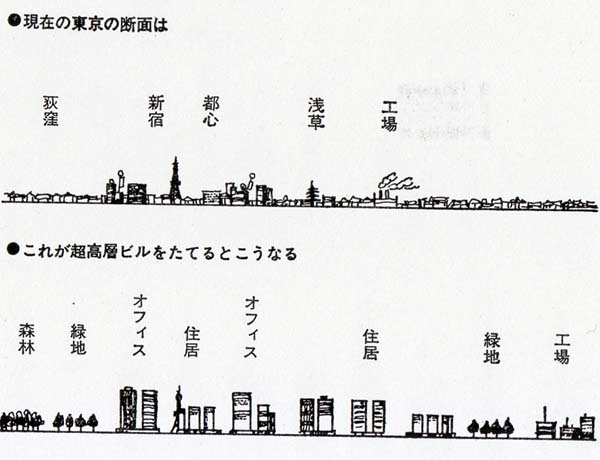

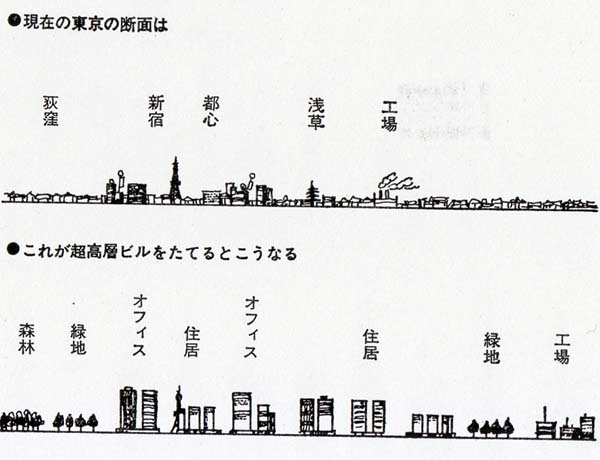

東京のビル街 工場街 住宅街

|

もう、これ以上遠いところから、通うことはできません。

けれども日本の国はますます発展し、たくさんの物を生産し、外国へもたくさんの物を、輸出するようになってきているので、まだまだ、事務所は増える一方です。

まだまだビルが必要なのです。

もっと、ビルを建てねばなりません。

だがこれ以上ビルを建てるためには、真中はもういっぱいですから、もっと外へビル街をひろげなければならないことになります。

そうなると勤める人たちの住むところは、そのまたズッと外へ追いやられることになってしまいます。

東京は、はてしもなく外へ広がってしまうことになるのです。

だがもう、そうは広がることができません。

そんなに広がったら勤める人たちは遠すぎて、勤め先へ通うことができなくなってしまうからです。

だからもう東京は、これ以上外へひろげないほうがいい――だが事務所はもっとたくさん必要だ、だのに東京の真中は、ビルでいっぱいだ――

では、どうすればいいでしょうか。

ただひとつ、あいている場所があります。

空です。

空があいていました。

ビルは、空へのびればいいのです。

30mどころではない、もっと高いビルを建てて、たくさんの人が入れるようにすればいいではありませんか。

空はまだあいてるんだ――ビル街を空へひろげる!

空へ伸びよう!

そういうわけでひとつ、ものすごくでっかい、ノッポのビルを建てようではないかということになったのです。

それが空へ伸びるビル――超高層ビルができる、ひとつの理由です。

理由は、まだあります。

2 太陽と緑をとりもどせ! top

|

三角の土地には三角のピルが敷地いっぱいにたっている

|

細長い土地には細長いピルが敷地いっぱいにたっている

|

「東京には、太陽と緑がなくなった」と、人々は悲しげにつぶやきます。

それは、本当です。

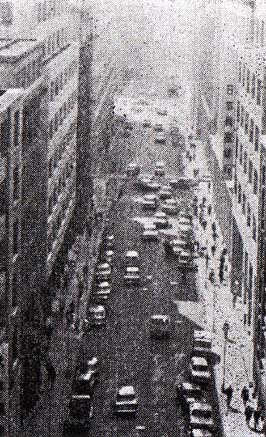

高さ30mのビルが立ちならぶ街では、太陽はビルにさえぎられ、一日中、日のあたらない道路が増えてきたのです。

“ビルの谷間”だと、みんな言うようになりました。

そのうえ何十万台という自動車の出す排気ガスやビルや工場からでる煙のために、東京はスモッグにおおわれ、青空の見える日がだんだん少なくなってきました。

どんよりした日が多くたってきました。

東京はしだいに太陽から、見はなされてきたのです。

そしてビルがギッシリ立ち並んだために、木の生えているところがだんだん少なくなってきました。

スモッグのためにその少ない木々の緑も、黒っぽくすすけた色になってきたのです。

太陽と緑をとりもどせ!

もちろん日比谷公園とか上野公園とか新宿御苑とか明治神宮とか、木のたくさんあるところもないではありません。

いや東京タワーなどから見下ろすと、あんがい東京も木の多い緑の多い場所があるのだなあと、おどろくくらいです。

けれどもとてもたりないのです。なにしろ東京には、一千万人の人がいます。

大きな都会では一人あたり、6㎡の公園が必要であるといわれています。

ヨーロッパの大都会では、そのくらい緑が多いのです。

ところが東京では、一人あたり1㎡ぐらいしか公園がないということです。

急に6㎡にすることができなくても、せめて一人に対して、3㎡ぐらいの公園がほしいではありませんか。

そのくらいの休み場所があってもいいではありませんか。

いや、人間の健康のためには、そのくらいは絶対に必要なのです。 |

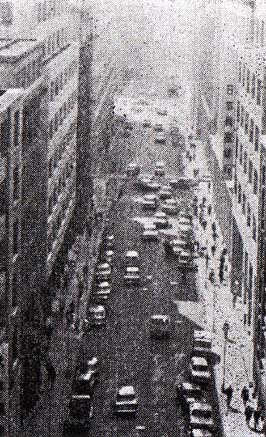

ピルの谷間・一日中、日がささないところもある

|

だが、ビルが道路ぎりぎりまで敷地いっぱいに、ギッシリ立ってしまっては、とても休み場所などつくれません。

飛行機で空から見ると、そのことがよくわかります。

三角形の土地には三角形のビルが、敷地いっぱいに立っています。

細長い土地には細長いビルが、敷地いっぱいにギッシリと立っています。

四角な土地には、四角なビルがギッシリと立っています。

そしてそのあいだの道路を、自動車がじゅずつなぎになって走っています。

ビルで働く人たちは、しかたなく屋上で休んだりバドミントンをやったりしています。

木の緑などには、とてもとても、お目にかかれません。

太陽と緑を取り戻せ!

なんとか東京に、太陽と緑を取り戻す方法はないものでしょうか。

超高層ビルを建てればよいのです。

なに? 超高層ビルと、太陽や緑と、どんな関係があるんだ――

大いに関係があるのです。

大ありです。

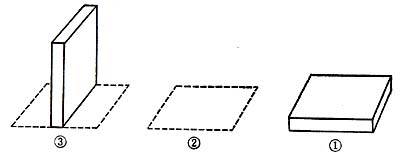

ひとつ、実験してみましょう。

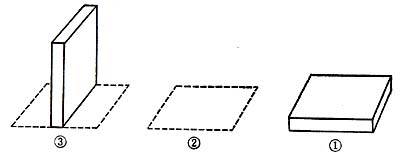

細長い、チョコレートの箱を、図のように、ペタリと横においてください。(①)

これを敷地いっぱいに建てた、十階建てのビルとしましょう。

鉛筆でその箱の通りに、線をひいてください。

それが敷地ですね。敷地いっぱいに、十階のビルがたっていることになりますね。(②)

今度はチョコレートの箱を、縱に立ててみてください。

ちょうど、超高層ビルみたいに――

すると、どうなりますか。 |

敷地とピル容積との関係図

|

さきに、鉛筆でひいた線で取り囲まれところは、もとの敷地です。

チョコレートの箱を立てると、ずいぶん敷地が余りますね。

空地ができたことになりませんか。(③)

その空地に木を植え、ペンチをおいてはどうでしょうか。

太陽と緑が、とりもどせるではありませんか。

どうです。いい考えでしょう。

チョコレートの箱の容積は、同じであるのに、ベタリと横に寝かせれば、敷地いっぱいになる。

細長く立てれば、敷地があまる。

つまりビルの中の事務所の面積は同じ、入る人の数も同じだけれども、低いビルだと道路ぎりぎりに、いっぱいになり、高いビルにすれば、敷地にゆとりができる――小さな公園ぐらいは、できるではありませんか。

そして日陰になる部分も、その敷地の中だけですみ、となりの建物に迷惑をかけないように、建てることができます。

そのうえやってくる自動車も、道路へ止まらないで中へはいり、地下の駐車場へそのまま、スルスルともぐりこめば、道路は、ちっとも混雑しないですみます。

超高層ビルはこうして大都会に太陽と緑を取戻し、自動車の混雑をふせぐことに、大変、役にたつのです。

超高層ビルは、だからだれかが、ひとつべらぼうに高いものを建てて、おどかしてやれと思って、建てたのでもないし、ヤギやカモシカのように高いところへ登りたくて、建てたのでもありません。

いや本当のことをいうと、人間も高いところへ、登りたいという性質が、ないではないということです。

その証拠に人間は、長いあいだかかって空を飛びまわる方法を考え、とうとう飛行機を発明してしまい、いまでは人工衛星をうち上げたり、宇宙船で月まで行こうとするほどになりました。

そうでなくても、えっさえっさとアルプスやヒマラヤヘ登ったりしています。

登れるものなら、天まで登りたいというわけです。

だが霞ヶ関ビルは、ただ高いところへ登りたいという理由で建てたのではない――ということは、もうおわかりでしょう。 それは必要だから、建てることになったのです。

東京は超高層ビルを建てなければならない時代に、なってきているのです。

そんなわけで、

「さあ、建てよう!」

ということになったのですが、どっこい困ったことがあります。

建ててはいけない――という法律があったのです。

「地上、31m以上のビルを建ててはいけない」

1919年(大正8年)にできている法律です。

これは困りました。

このビルの計画をはじめた三井不動産という会社の人々、設計をする山下寿郎設計事務所の人々、実際の工事をする鹿島建設や三井建設の人々は、ハタと困ってしまいました。

超高層ビルを建てればよいのはわかっているのに、法律があって建てることができない――

3 9階から36階まで top

一体、なぜ「31m以上の建物をたててぱいけない」などという法律が、あったのでしょうか。

それに30mではなく、31m――1mちょこんと余分についているのは、なぜでしょうか。

その法律ができた大正8年頃の、日本はまだメートル法ではなく尺貫法(しゃっかんほう)で、一尺、二尺というふうに長さをはかっていました。

31mというのは、百尺なのです。

「百尺以上の高いものを建ててはいけない」

それをメートルに直しだから、31mになったのです。

では、なぜ、31m以上のものを建ててはいけないのか――

「街は見事に、ととのっているほうがいい。

建物はかっこうよく並んだほうが、きれいではないか。

31mの同じ高さでビルがずらりと並べば見た目にも中々おごそかできれいだし、都市計画からいっても都合がいい」

東京の日比谷公園のお濠ばたに立ってごらんなさい。そのことがよくわかります。(右の写真)

31mのほぼ同じ高さのビルがずらりとならんで、外国のどの都市にも負けないくらいきれいです。

確かに31mの高さで、そろえることは、よい考えなのです。

そればかりではありません。31mにきめられた理由は、まだあります。

地震です。これが、恐い――

日本は、地震国です。 いつ何時ゴーッ、グラグラグラとやってくるかわかりません。

31m以上の建物が、そんな大地震にあって、もし壊れたらどうなるでしょう。

中ほどから、ポキンと折れたらどうなるでしょう。

中にいる人はどうすることもできません。 |

日比谷 ほぼ31メートルの高さのピルがならんでいる(共同通信提供)

|

何千人、何万人という人が、一瞬のうちに死んだり大けがをすることになるでしょう。

そんなことになっては大変だから、太い柱でささえることのできる高さ――大体31mに決められたのです。

それに、風のこともあります。

日本が、どんなに台風の多い国であるかは、みなさん、ごぞんじの通りです。

台風のことを十分に考えていないひょろ長い建物が、秒速、40m、60mなどという、ものすごい風をまともにうけたら、普通のガラスなら、こっぱみじんに壊れ、しまいには建物自身も、壊れてしまうかもしれません。

そうなれば人間だって、あっというまに吹きとばされてしまいます。

地上100mの高さで人間が吹きとばされたらどうなるか、考えただけでもゾッとします。

何百人という人が吹きとばされて、パラパラと木の葉のようにおちてくるところを想像してごらんなさい――背中が、寒くなってくるではありませんか。

それに、恐いのは火事です。

東京の消防の一番すばらしいハシゴ車も、八階までしか届きません。

下で火事になったら、八階以上にいる人たちは、全く逃げることができなくなります。

そんなことになったら人間は、気違いのようになってしまいますから、われ勝ちに出口に向かっておしよせ、煙にまかれたり焼け死んだり、やけくそになって飛び降りたり、全く地獄のようになってしまうのに相違ないのです。

だから余り高いものを建てるのは考えものだぞ、低くしておきさえすれば間違いない、ということになったらしいのです。

地上31mの高さにきめられていたのにも、それなりのハッキリした理由があったわけです。

けれども、ビルを建てる技術は、時代とともに進歩します。

いまはもう、大正8年ではありません。

地震が恐い――

それならば、地震がこわくない建物を、建てればよいではないか。

台風が恐い――

それならば、風が吹いても、ビクともしない建物を建てればよいではないか。

火事が恐い――

それならば、火事にならないビルを、建てればよいではないか。

しかし、まだ一度も超高層ビルを建てたことのない日本人に、それが、できるだろうか。

しかも、31mのビルとちかって、100m以上もあるビルともなれば、何もかも、いままでと、ちがってきます。

100m以上もあるビルの重さは、大変なものです。

それを支える土台は、どうなのか。

そんな重い鉄骨を支えるためには、下の方の階の鉄骨は、よほど太くなければならないのではないか。

そうなると、一階などは柱だけでいっぱいになるのではないか。

仮に建てるとしてもそんな高いところへ、鉄骨や、コンクリートを、どうしてあげるのか。

20階も30階も高いところまで、階段でのぼるわけにはいかない、何万人もの人を運ぶエレベーターは、一体何台必要で、どんなエレベーターであればよいのか。

ちょっと考えると、5万人の人を運ぶためには、ビル中エレベーターだらけになりそうな気がします――

それに20階も30階もの窓は、どうして取付けるのか。

問題は、山のようにあります。

まだ31mのビルしか建てたことのない日本人に、できるのでしょうか。

「できる」 と建築家たちは、こたえました。

「32m以上の建物を建ててはいけないという法律さえ変れば、いつでも建てることができる」

建築家たちは、自信をもって答えたのです。

「日本の工業は、世界でも一流である。鉄をつくる人たちは、軽くて強いすばらしい鉄骨をつくることができる」

「ガラスをつくる人たちは、人間がそのうえで力いっぱい暴れても割れないし、たとえ割れても人間をきずつけないような割れかたをする窓ガラスをつくることができる」

「日本の電子計算機は、どんな複雑な計算でもやることができる」

「日本の、地震についての学問は、世界で一番すすんでいる」

「日本の建築学者は、地震や風の、どんな力がその建物におそいかかっても、それに耐える材料と、その組み立てかたをどうすればよいか、計算で出すことができる。そのことで日本の学者は、世界の学者から、尊敬されているではないか」

そうなると大きな問題が、ふたつ、残っただけです。

法律を、変えることができるかどうかということです。

もうひとつは、お金の問題です。

いくら建てることができるといっても、ものすごくたくさんのお金がかかって、あとでお金を出した人が大損をすることになっては、困ります。

余り、たくさん、お金がかかると、でき上がったビルの中に、事務所を借りる会社の、借り賃も高くなつて、そんなに高いのなら、借りるのは嫌だということになるかもしれません。

せっかく、ビルをつくっても、高いお金をはらうのが嫌だといって、だれもビルの中の部屋を借りなかったら、ビルは空家になってしまいます。

これでは困ります。

また、このビルを建てるのに5年も6年もかかるようでは、お金が出ていくばかりで、いつまでたってもお金が入ってこないことになります。

だから少なくとも、2、3年で建ててしまわねばならないということになります。

そういうことができるかどうか、これも大問題です。

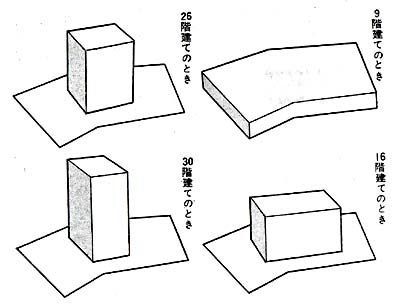

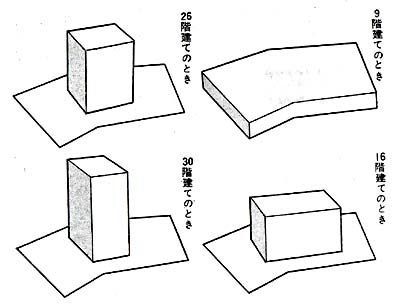

そこでみんなは、ひとまず霞ヶ関のその敷地、1万6,300㎡に、今までどおりベタ一面に9階建てのビル(31m)を建てれば、どうなるかを研究しました。

つまり、今までどおりのやり方で31mの高さのビルを建てたら、どんな部屋をいくつくらいつくることができ、鉄骨やコンクリートがどのくらい必要で、お金がどのくらいかかるか――それがわかれば超高層ビルを建てることが、損になるかどうかということも、わかるはずです。

研究の結果は9階建てのビルでもずいぶんお金がかかるし、一番わるいことは隣のビルとの間の道路が、さきにいったように、高さが30mもあるコンクリートとコンクリートにはさまれて、昼間でも薄暗くなってしまうし、このビルヘやってくる自動車で道路がとても混雑して、大変なことになる――ということもわかりました。

つづいて16階だったらどうなるか、26階だったらどうなるか、30階だったらどうなるか、いろいろと研究しました。

これには細かい法律の問題などもあって、どれも余りいいとはいえないことがわかりました。 |

敷地と建物の関係図

|

そして結局、36階の超高層ビルが、一番よいということになったのです。

けれども31mより高いものを、建ててはいけないという法律がある以上、建てることができません。

みんなは政府とも、いろいろ相談しました。

政府ももう東京が広がりすぎており、超高層ビルの時代を迎えていることには、気がついていました。

けれども本当に、地震や火事や台風に対して心配のないビルを、建てることができるかどうか。

また超高層ビルが、これからの東京の街をつくり直していくのに本当に役にたつかどうか、政府も熱心に研究を重ねていました。

建築の専門家たちは、東京をよく変えていくためには、これからは超高層ビルを建てるより方法がないこと、そして地震や台風や火事にも心配のないビルを、建てることができることを、熱心に説明しました。

そして昭和36年の夏、河野一郎建設大臣は、31m以上のものを建ててはいけないという法律を、改めてよいかどうかを専門の学者たちに相談しました。

その結果、31m以上の建物を建ててもよいということに、みんなの意見が一致しました。

すなわち敷地いっぱいで、十階しか建てることができなかったところへ、敷地の半分を空地にして残せば、20階を建ててよろしいというように、法律を変えることになったのです。

日本は民主主義の国ですから、法律を変えるには国会できめなければなりません。

国会も日本はもう超高層ビルを建てる時代になっているし、また日本の技術者たちが充分その力をもっていることを、認めました。

そして、法律が変りました。

1963年(昭和38年)7月のことでした。

こうして初めて、超高層ビルを建てることができるようになったのです。

みんなは喜び勇んで、霞ヶ関ビルの本当の準備にとりかかりました。

けれども何事でも、初めての仕事ほど、骨のおれるものはありません。

建築にとりかかる人たちの前には、山のようにむずかしい問題が、たちふさがっていました。

ある人はアメリカへ、ある人はメキシコへ、ある人はヨーロッパへ、研究のためにとびだして行きました。

電子計算機がたくさんの数字をかかえこんで、うごき始めました。

富士製鉄や八幡製鉄の製鉄工場では鉄をつくる人たちが、――日本板硝子や旭ガラスなどのガラス工場ではガラスをつくる人たちが、――工事をひきうけた鹿島建設の研究所では技師たちが、それぞれ勢いこんで研究や実験を始めました。

日本最初の超高層ビルをつくる人々が、こうして一斉に動きはじめたのです。

top

****************************************

|