|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

八章 私の異文化理解(1)

|

ケニアのサバンナにて筆者

|

国営放送局でアナウンスをする筆者

ジョクジャカルタの王宮

|

一

異文化理解ができるかできないかは、個人の意欲に関係が深い。

私が初めてインドネシアに赴任したのは一九八二年のことだが、その時私は、何でも見てやろう、やってやろうと思った。

その一つにインドネシア国営放送のアナウンサーがある。

もちろん私はアナウンサーはおろか、学校放送すらやったことがなかった。

私が引受けた番組、ラジオ・インドネシアは海外に住む日本人を対象にした短波放送だった。

週二回の番組は、ニュースとリスナーを対象とした番組で、事前に原稿や世界各地から寄せられた手紙が用意され、それを読み、インドネシアの音楽や出来事などを紹介すればよかった。

ところが日本のようにいかないのが外地である。

時間が経過するにつれ、ニュース原稿の用意がなかったり、音楽を流すオペレーターがいながったりとさんざんな状況が続くようになった。

そこで私は自分自身で取材し、番組を組むことにした。

その中でも忘れられないのが、一九八三年六月一一日の二〇世紀最大といわれた皆既日食である。

その日私は中部ジャワの古都ジョクジャカルタの北東六五キロの所にあるソロの町にいた。

ソロは町の東側をブガワン・ソロの歌で知られるソロ川が流れ、マンクネガラン王宮のあった歴史ある町で、郊外にはジャワ原人の化石が発見されたサンギランがある。

インドネシアには古くから日食にちなんだ神話や伝説が数多くあり、ヒンズー教の影響の強いジャワ島では太陽を一飲みにしようとする悪魔や神々の争いの話などがあった。

イスラム教徒にとって日食という天地異変のすべては神のなせるわざであり、昔からこの時はただ祈るだけだったようだ。

インドネシア国営テレビでは日食を科学的に説明し妙な迷信にまどわされてはいけないと流していたが、巷では日食を見ると失明する、子供はカギをかけ部屋に閉じ込めろ、といった流言がながれ、日食が近づくにつれ騒ぎは大きくなっていった。

もっとも、私が日食を見に行くときにメイドのアーさんに

「地球は丸く、日食は太陽を月がさえぎった時に起きる」と話したところ、アーさんは

「そんな恐ろしいことをいわないでくれ、この間田舎に帰ったけど地面は丸くなかった」、といったことからして、巷での噂は理解できた。

|

神のなせる技に恐れをなして人のいなくなった村

|

5分間の天体ショーを報じる日本の新聞

二

六月十一日午前九時、私はソロの郊外の村にカメラと録音機をかついで入った。

朝から雨季開けを思わせる明るい太陽が木々を射していた。

私は村の小道を歩いていったが、いつもは見える洗濯に行く女性も、子供達の遊ぶ姿もなかった。

通りから人影が消え静まりかえっている。

腰にサロンを巻いた若い男性がタントンガン(拍子木)を鳴らしながら私に近づいてきた。 |

ボルブドール仏教遺跡から見た日食 |

「こんにちは、なぜタントンガンを鳴らしているのですか」

私が聞くと

「家に入るように呼びかけている」とこたえた。

村人達は家の中に入りお祈りをしているのだった。

私は神々と共に生き続ける人々の自然や神秘への畏怖(いふ)の念を改めて感じた。

九時五三分、太陽にすいつかれたように接近した月が最初の影をつくった。

ジャワ神話にある太陽がジリジリと黒い影に飲み込まれる瞬間だ。

私は急いで村の端にある湖の縁に陣取りカメラを据えた。

次第に空はブルーに変り地平線の彼方は茜(あかね)色に変っていった。

十一時二六分、太陽が月に完全に隠れると、月の周囲から最後の光がもれた。

目を射るような輝きはダイヤモンドリングだ。

ダイヤが隠れるとバッとコロナが広がった。私は数枚シャッターを切った。

しかし、神秘的な芙しさにただ見入っていた。暗くなった空に、火星、金星、水星が輝いた。

五分九杪の天体ショーはあっというまに終った。

私は自然の営みに畏敬の念を感じ、写真をとること自体神への冒涜(ぼうとく)のようにさえ思えた。

科学とは何なのか、文明とはなんなのか、私は神々と共に生き続けるジャワの人々の生活に、この上なく憧れた。

あまりに神秘的な光景に私はしばらく放心状態だった。

横浜有隣堂での写真展でスピーチをする筆者

三

ある程度その国に慣れたら、自身のテーマを見つけ研究をしてみるのもおもしろい。

とくに、海外日本人学校の先生の場合は、赴衽先で研究したことが帰国してから国際理解教育として子供達に還元できるという利点がある。

私はジャカルタにいた時は、インドネシアの文化や風景を写真に撮ること、そして残留日本兵を取材することを目的とした。 |

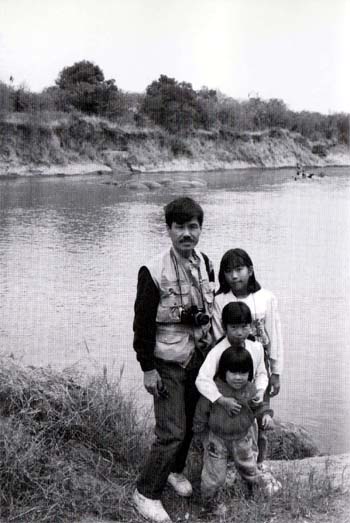

私のあった日本兵の家族 |

ジェッダにいたときは観光ビザで入れないこの国に来たことを千載一遇(せんざいいちぐう)のチャンスとして歴史や文化を研究した。

その中でもインドネシア残留元日本兵との出会いは私のライフワークとなった。

残留元日本兵とよばれる人達は、終戦後も日本に帰ることなく、インドネシアの独立戦争を戦い、そのままインドネシアに残り祖国から遠く離れて苦難の人生をおくった人達のことである。

私は「このままでは死ねない。終戦後、我々は日本に帰れず異国の戦争に巻き込まれ、苦難の人生を送ってきた。

『生きた証』が欲しい」と彼らにいわれると、私はそれをやれるのは君しかいない、といわれているような気がした。

そしてインドネシア中を回り彼らの証言を集め、写真を撮り、『帰らなかった日本兵』という生きた証を作った。

ラッキーなことに写真と私の著書が林忠彦賞を受賞し、ジャカルタや日本国内での写真展の開催となり、彼らの存在を多くの人に知らせることができた。

そして今ではインドネシアの学校支援という形で関係が継続している。

海外日本人学校に赴任する先生方には、外国に行ってしかできないことをやって欲しいと願っている。必ず心に感じる何かがあるはずだ。

top

****************************************

|