|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

第三章 盲腸(もうちょう)の話

「ウー ウー ウー」という、けたたましいサイレンの音大聞こえてきました。

「そら、火事だ。」と皆さんは、読んでいた本をほっぽり出して、表通りへかけだします。

しかし、消防自動車が鳴らす、

「カン、カン、カン」といういさましい鐘の音は、いっこうに聞こえてきません。

「へんだなあ。」と思っているうちに、目の前を、白い救急車が走りすぎていきました。

「なあんだ、火事じゃないのか。」と、皆さんはホッとしますが、すぐに、

「誰が自動車にはねられたのかな。」

「電車がぶつかったのだろうか。」などと救急車がとんできたわけを、皆でうわさします。

お向いの叔父さんの話では、近所の工場で働いていた人が急に盲腸炎をおこして、急いで入院して手術をするために、救急車がやってきたのだということでした。

皆さんの中にも、盲腸(もうちょう)の手術をした人があると思います。

盲腸という病気は、はじめ胃のあたりが痛くなって、胃けいれんと間違えたりしますが、そのうちにおなかの右下のあたりが特に痛くなって、四十度にちかい高い熱がでることもあります。

ほうっておいたり、間違っておなかを暖めたりすると、おなかの中が膿(うみ)でいっぱいになって、命とりになることもありますが、一体全体、盲腸というのは、おなかのどこにあって、どんな働きをしているのでしょうか。 |

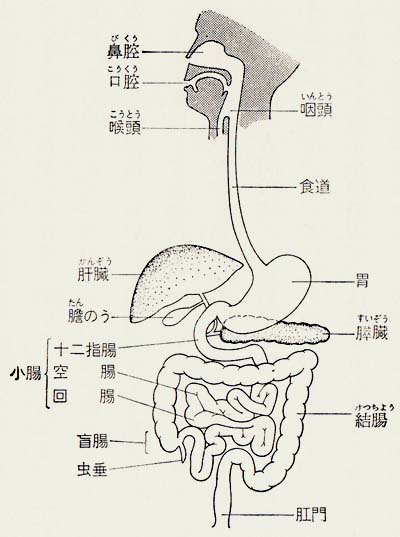

図4 昔は役にたっていた盲腸(鈴木康司氏原図)

|

人間のおなかの中にに食べたものを消化する器官が入っていますが、その大部分は腸なのです。

腸は消化した栄養物を吸収する小腸と、水分を吸収する大腸にわけられますが、ちょうど小腸と大腸の境目あたりに、長さ五センチぐらいのソーセージのようなものかぶらさかっています。

これが皆さんのいう盲腸で、正しい名前は虫垂(ちゅうすい)というのです。

盲腸というのを、この虫垂がくっついている太い腸の部分をいうのです。

ですから普通、盲腸、盲腸とよんでいる病気は、大抵、虫垂炎という病気なのです。

では虫垂はどんな役にたっているのでしょうか。

ネズミや馬やカンガルーのような草を食べる動物では、盲腸が大きく発達していて、ほかの腸と同じように、食べ物の消化に役立っています。

ところが人間では、盲腸の下半分が消化の働きをやめて、何の役にもたたない虫垂という出っぱりになって、ぶらさかっているのです。

このように虫垂は、役にたたないばかりでなく、時々、なんかの原因で、はれたりうんだりして人間を苦しめます。

「そんな、役にもたたないものが、どうして体の中にあるのだろうか。」と皆さんは、ふしぎに思うでしょう。

虫垂は、皆さんが大掃除の時にみつけた、ほこりだらけの乳首や、赤くさびた日本刀と同じように、昔は、つまり人間の先祖の動物には役にたっていたのですが、今ではすっかり役にたたなくなってしまったものなのです。

ほこりだらけの乳首をくわえたら、お母さんから

「なんです。そんな汚いものをくわえて。病気になりますよ。」と叱られるか、 「まあまあ、赤ちゃんだこと。」といって、笑われるでしょう。 |

図5 内臓のいろいろ

|

また、日本刀をふりまわして、チャンバラのまねをしたら、お父さんに、

「あぶないぞ。やめなさい。」と注意されるか、けがをして泣くだけでしょう。

これと同じことで虫垂は、今の人問には用がなくて、むしろ害をあたえるだけのものなのです。

虫垂が、昔、人間の先祖に役だっていたといったところで、それは、みなさんのひいお爺さんやひいお婆さんのころなどとは、くらべものにならないくらいの大昔に役立っていたのです。

つまり、人間の古い古い先祖が、前にお話ししたネズミや馬やカンガルーのように四つ足で歩いていた、そんな大昔に役立っていたのです。

このように昔(先祖)には役立っていて、今では役にたたなくなってしまった、人間の体の中にある道具(器官)を、退化器官といいます。

そして今まで役にたっていた器官が、役にたたなくなることを退化するといいます。

虫垂は退化器官だったのです。

退化器官は私たちの生活には何の役にもたちませんが、人間の先祖が何であるかを調べるには、大変役立つものなのです。

私たちの体の中には、百以上の退化器官があるといわれています。

ですから、体の中にある退化器官を調べれば、皆さんの先祖がなんてあったかを調べることができるというわけです。

ではそろそろ、皆さんの体の中をアチコチ探検してみましょう。

top

****************************************

|