|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章

八章 日本人の先祖

1 日本で一番古い人骨

top

一九五八年も終わりにちかづいた十二月のある日、新聞に大きく、

「日本最古の原人の骨発見される!」というニュースがのりました。

毎日、月ロケットや人工衛星の記事でうすめられている新聞に、写真入りで、原人のことが大きくのったのですから、皆、この発見に注意をひかれました。

人骨の発見されたところは、浜名湖で有名な、愛知県豊橋市牛川町の鉱山にある、石切場でした。

そこでこの骨にたいして、「牛川原人(うしかわげんじん)」という名前がつけられました。

新聞の記事によると。発見されたのは、体全体の骨ではなくて、左腕の一部分の骨だけなのです。

小さな骨のかけらが二つ見つかったので、その二つをあわせてみたら、ピッタリとつながって、長さが十センチメートルくらいになりました。

このたった十センチたらずの骨が、どうして大昔の人間の骨だとわかったのでしょうか。

皆さんは、人間の骨や獣の骨をみたことがありますか。

学校の理科室では、大抵、人間の骨格の模型がみられますし、肉屋には、牛などの骨かぶらさかっています。

時には、人のほとんど通らない山道で、雨風にさらされた骨にぶつかって、ギョッとしたこともあることでしょう。

何となく気味が悪いかもしれませんが、近よってよくながめてみると、人間でも獣でも、その体は百以上の骨が集ってできていることに気がつくでしょう。

それが、バラバラになって土の中からでてきたのでは、それこそどこの馬の骨だが見当がつきませんね。

ところがどんな小さな骨でも、何という動物のどこの部分の骨だと、大体間違いなく言い当てることのできる人がいます。

それは、動物や人間の骨を研究している古生物学者や、人類学者なのです。

牛川原人の骨はこういった人たちが集って、二年間もかかって結論を出したのですから、人間の骨に間違いないことでしょう。

さて、人類学者や、古生物学者の意見によると、牛川原人は、身長が一三五センチメートルたらずの小人で、ガッチリした、骨太の体格をしていたということです。

また、一緒に発見されたイタチやヘビの化石から考えると、牛川原人のすんでいた時代は、洪積世の中頃で、約十万年も昔とされています。

このようなことから、牛川原人はネアンデルタール人に近い旧人だと考えられました。

しかし、この小さな骨を、約十万年前のネアンデルタール人に近い旧人ときめるのには、まだまだむずかしい問題が残っているようです。

将来、頭の骨や歯の化石でもみつかれば、もっとはっきりしたことがわかるでしょう。

さて、日本人の先祖の化石として報告されたのは、これが初めてかというと、そうではないのです。

牛川原人と同じように、はっきりとはしませんが、これまでにも、大切な化石が、いくつか発見されているのです。

それらについて、少し調べてみることにしまいょう。

もう三十年以上も前の、昭和六年のことです。

松の緑と真っ白な砂浜が美しい瀬戸内海の明石(兵庫県)の海岸は、前夜の嵐も嘘のように、朝日に輝いていました。

時々、水鳥が海辺に舞い降りては、えさを探していました。

その明石の西八木海岸に病気あがりのためか、少しばかり元気のない男の人が散歩していました。

この人はなぜか海の方にはあまり目をくばらないで、海岸からすぐ切り立っている崖にばかり、注意をはらっているようでした。

時々崖に近づいては、何かを探しているようです。

この人は、若いころの直良先生(現在 早稲田大学の先生)だったのです。

直良先生は、空気のきれいな明石の海岸で、病気の療養をしていました。

それに、先生は明石地方の洪積世のことを調べておられたので、この日も嵐のあとに何かめずらしい化石が採集できないかと思って、散歩をしておられたのです。

西八木の海岸の崖には、大昔の湖の底にたまった青粘土の地層が顏をのぞかせ、その上にはうすい砂の層がかさなっていました。

この砂の中からは、時々めずらしい動物の化石がでてくるので、以前から有名でした。

石の表面にはシカの足跡が残っていることもありましたし、ゾウの化石も発見されていました。

ナウマンゾウやアカシゾウの化石が見つかって、ここの地層は洪積世(こうせきせい)にできたものであることが、証明されていたのです。

直良(なおら)先生は、アカシゾウがノソノソ歩きまわっていた洪積世の頃を想像しながら、じっと崖をみつめていましたが、ふと、崩れおちた砂と小石の層の中に、奇妙な骨を見つけました。

色も形も古そうな感じのするその骨は、どうも人間の腰の骨に似ています。

しかし、今の人間のものとは考えられないくらい、形が違っているのです。

「これは、ともかく大切な発見だ。」

と考えられた直良先生は、さっそく、その骨を東京大学の人類学教室へ送って、調べてもらいました。

しかし、大学の人からは何の返事ももらうことができず、そのまま長い年月がたってしまいました。

直良先生はその骨を、洪積世に日本にすんでいた人間のものではなかろうかと考えましたが、誰も賛成する人はありませんでした。

というのは、その当時、洪積世の日本に人間が住んでいたと考える学者は一人もいなかったからです。

その後、長い間つづいた戦争が終わって、ようやく日本にも平和がおとずれました。

しかし、その時にはすでに、明石の海岸でとれた骨は戦火にあってやけてしまい、わずかに石膏で型をとった模型と、骨の写真が残っていただけでした。

西八木の海岸でこの骨が見つかってから十八年もたった昭和二十三年になって、ようやく一部の学者がこの模型に気がついて、研究を始めました。

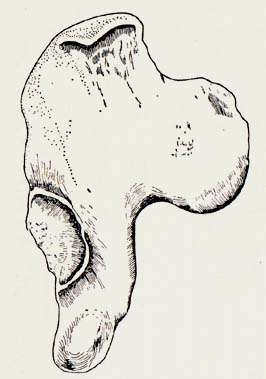

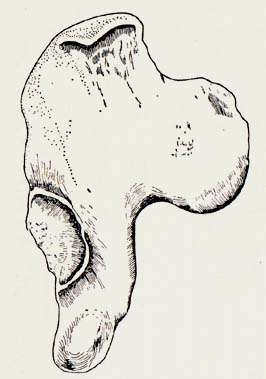

その結果、この骨は人間の若い男の腰の骨であろう、ということになり(49図)、骨のつながり方からみると、若いくせに腰をまげて、前かがみに歩いていたことがわかりました。

そして、この人間は大変古い時代のもので、北京原人に近い原人の仲間だろうと考えられ、「ニッポントロプス」または、明石原人と名づけられました。

明石原人は牛川原人よりもっと古いものですが、骨の実物がなくなってしまった今では、それ以上くわしいことがわからないのです。

一部には明石原人の骨は、西八木の崖の上にある江戸時代のお墓からでてきたちので、原人の骨ではないといって反対している人もいるくらいです。

この明石原人のほかに、もう一つ大事な化石が、これまた直良先生によって発見されました。

昭和二十五年(一九五〇年)に、栃木県葛生町にある石切場から、人間のものと思われる骨の破片と、骨器らしいものがみつかりました。

これは、発見されたところの名をとって、葛生原人とよばれています。

葛生(くずう)原人の骨も不完全なもので、腕と足の骨、それに下あごの骨の破片があるだけです。

これだけではやはり、はっきりしたことがわかりません。

もし葛生原人が本物だとすれば、牛川原人や明石原人よりも、もっと昔のものになります。 |

図49 明石原人の腰の骨

|

というのは葛生町にある石灰岩の石切場の洞穴から、洪積世の早期にすんでいたと思われる動物、ナウマンゾウや、ニッポンムカシジカなどの化石が、見つかっているからです。

このように、日本人の先祖の骨は、どれもこれも、不完全なものばかりで、はっきりしたことはまだまだよくわかっていないのです。

しかしながら洪積世に、日本にも人間が住んでいたというはっきりした証拠があるのです。

それは、洪積世の俎層の中から、人間の使った道具――石器が見つかっているからです。

2 赤土からでた石器 top

こがらしのふきすさぶ寒い冬がすぎて、暖かい春がやってくると、農家の人たちは、畑を耕して種をまく仕事に、いそがしい毎日をおくります。

耕された畑には、黒々とした土が太陽の光を思うぞんぶんすって、畑の作物を育てる準備をしています。

この畑の黒土は、土地の表面をうすくおおっている土壌ですが、日本の方々で見つかっている石器や土器は大抵、この黒土の中からでてくるのです。

黒土層は、洪積世のつぎの時代の沖積世(今から約一万年前から現在まで)の時代にできたものと考えられています。

それよりも古い洪積世の地層には人間の使った道具はなかなか、みつかりませんでした。

そこで大抵の学者は、日本人の先祖が残した遺物は、黒土層の中にだけ埋もれているのだと考えていました。

考古学者が、古代の遺物を発掘する時には、黒土層が終わると調査をやめてしまっていました。

ですがら今から十五年ほど前までは、洪積世(一万年以上昔)の日本には、人間が住んでいなかったとほとんどの学者が信じていたのです。

このような考えは、第二次世界戦争が終ったのちに、群馬県で一人の青年が発見した小さな石のかけらがきっかけとなって、ひっくりかえってしまいました。

赤城おろしがまともにふきつける群馬県岩宿の村道を、相沢忠洋(あいざわただひろ)さんは行商をしながら歩いていま

した。 相沢さんは小間物やナットウを売るのが商売だったのですが、仕事の合間に赤城山のふもとに広がる古代文化を調べていました。

行商という仕事は、重い荷物をもって一軒一軒お得意を回るので、とてもつらい商売ですが、相沢さんは自分からこのんで行商をしていました。 そのわけは、こうした行商の道すがら、方々の切り通しや崖をみることができ、土器や遺跡を発見することも多いだろうと、考えたからです。

ですから、ほかの商人が立ちよらないようなところも、コツコツと歩いてまわりました。

そうしたある日のこと、相沢さんは赤土層の崩れの中に、そのあたりではみられない、黒曜石(こくようせき)というガラスのような割目と光をもつ石のかけらを、二つ拾いました。

よくみると鋭い割目がついていて、人の手が加わって割られているようです。

相沢さんは これはもしかすると石器のかけら(フレーク)かもしれないと考えて、それからというものは赤土層に注意をはらうようになりました。

赤土層というのは黒土の下にある、赤茶色をした火山灰の層で、べつに「ローム層」ともよばれ、関東地方の人には、なじみぶかいものです。

相沢さんは根気よく、赤土の崖を探して歩きましたが、不思議なことに赤土の中からは土器はちっともでてこないで、石器らしい石のかけらばかりが、見つかってきました。

こうして、三年たった昭和二十三年の秋のある日、とうとう、赤土層のなかから間違いなく原始人が運んできたと思われる石片を見つけました。

つづいて、つぎの年には、初めて完全な石ヤリ型の石器(ポイント)を発見しました。

相沢さんは根気よく、これまでの採集品をまとめて、東京へでてきました。

そうして、大学の先生に自分の採集品をみせながら、自分の考えをのべました。

けれども、ここでも学者はほとんど信用しないし、相手にもなってくれませんでした。

最後にたずねた芹沢先生が、やっと相沢さんの仕事に注目し、大規模な石器の発掘の手がかりをつくってくれました。

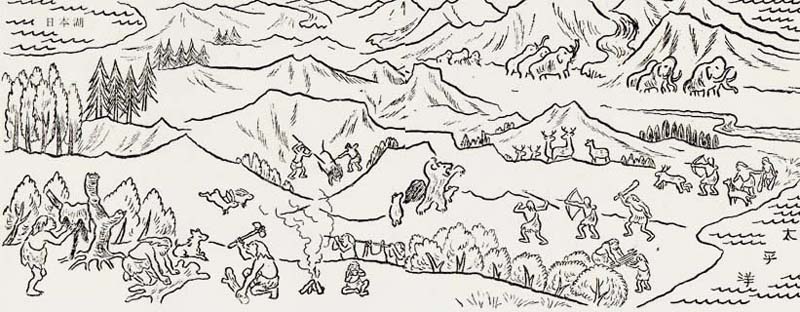

さて、このような相沢さんの発見が刺激になって、考古学者は 今度は日本のあちらこちらの地方で、黒土層より下の地層に目をつけだして、続々と石器を発見しました。

その主だったところをあげると、北海道寿都郡樽岸村・紋別郡白滝紂・群馬県勢多郡新里村・東京都板橋区茂呂(もろ)・長野県小県郡男女倉(おめくら)・諏訪市茶臼山などをはじめ、瀬戸内海に面した地方など、百か所以上になります。

こうなると、日本にも土器をともなわない石器だけの文化――無土器文化または旧石器文化――があったということは、疑うわけにはいかなくなります。

こうして日本人の先祖は、洪積世にも日本にすんでいたことが確かになりました。

これまでにのべてきたように、外国で見つかっている、旧石器の文化を残した人間、それは原人か旧人か新人なのですが、日本の国内からみつかる石器はほとんどが新人のもので、一部には旧人や原人が使ったと思われる石器も見つかっています。

どうしてそういうことがわかるかといいますと、石器にもいろいろな種類があり、原人は自然のままの石に、わずかに加工した握りツチ(ハンド・アックス)を主に使いますが、旧人・新人と進化していくにしたがって、手のこんだ仕事に都合のよい石器をつくりだしているのです。

旧人は握りツチのほかに石のヤリ先(ポイント)を発明し、新人はヤリ先のほか、キリやノミなどを使っていました。

このように、石器の種頽から人間の先祖の文化の程度がわかり、どんな人間が住んでいたかをきめることができるのです。 |

図50 日本にも旧石器文化があった

|

けれども、こんな心配も考えられます。

それは 今でも南洋へゆくと、鉄や銅を知らないで、石器だけで生活している人間がいるということです。

ですから石器の出た地層が本当に、新人や旧人の活躍していた一万年から六万年くらい前のものであることを、はっきりさせなければなりません。

相沢さんが、旧石器を発見した赤土層(ローム層)は関東地方に広く分布しているので、関東火山灰層ともいわれています。

もともと富士山や、箱根山や赤城山などの火山が、爆発したときの火山灰がたまってできたものです。

赤土層(ローム層)は最近、たくさんの地質学者によって、とてもくわしく調べられています。

それによると、赤土層のできた時代は、間違いなく洪積世で、はげしい火山の活動と何回も氷河が地球をおおった時代にできたものでした。

こうして日本にも、洪積世の時代に、旧石器を使っていた人間が、ともかくもすんでいたことが、はっきりとわかりました。

ただその人間が、どんな顔つきをしていたのか……などということは、はっきりした骨の化石が見つかっていないので、今のところ全くといってよいくらいわかっていません。

3 日本人のふるさと top

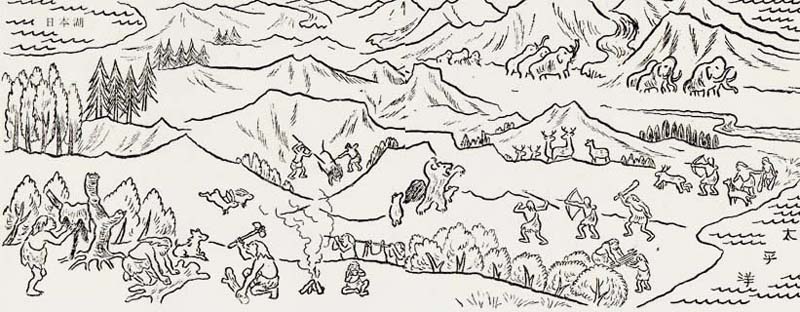

|

図51 水河時代(第四紀)の日本は大陸と地つづきだった

|

それでは日本人の先祖は、いつ頃どこから日本にやってきたのでしょうか。

日本に残っている旧石器の文化は、大きくみて二つあることがわかってきました。

その一つは、握りツチを残した旧人の文化です。

この種類の石器は日本の近くにある中国やシベリアでは、みることができないもので、遠くはなれたアフリカや西アジアなどで、発掘される石器に似ているのです。

もう一つの、新人の残した石ヤリや皮はぎ用のブレイドは中国の北部やシベリアなどの北の地方から、たくさんでてくるものなのです。

そうすると、旧石器を使っていた日本人の先祖は、南と北から日本にやってきた、ということがわかります。

ここで地図をひろげてみてください。日本は、まわりがすべて海でかこまれている島国です。

こんな島国に大陸や南の島々から、どうやって旧人たちはやってきたのでしょうか。

旧人はまだ舟をつくることを知らない人間ですから、舟で海を渡ってきたとは考えられません。

また洪積世の日本には、ゾウが住んでいたことも前にお話しましたね。

動物園や、探検映画でおなじみのインドゾウやアフリカゾウよりも、大きな体をもったナウマンゾウやマンモスゾウが、その代表的なものです(51図)。

こういった海を泳げないゾウたちも、どうやってたどりつき、離れ島日本に住み付いたのでしょうか。

この謎をとくためには、日本の洪積世にできた地層を調べ、その頃の日本が、どんな形をしてしたかを調べてみることが大事です。

今、日本列島のまわりの海の水面が、百メートル下ったとしましょう。

すると、日本のまわりの海の底は、52図のような陸地になります。

地質学者や地理学者か調べたところによると、洪積世の日本は、ちょうどそのような形をしていて、中国やシベリアの大陸と、ほとんど地続きになったというのです。

「海の水面が、実際に百メートルも上ったり、下がったりするものだろうか。」 と皆さんは、不思議に思われるかもしれません。

しかしこのことは、けっしてデタラメなことではなくて、実際におこったことが、いろいろなことから証明されているのです。

たとえば、海の底に森林の跡が残っていたり、川の跡も世界のあちこちにたくさん、残っています。

そして、海の水面が上ったり下がったりすることは、地球の気候と関係があると考えられるのです。

つまり、気候が寒くなって北極辛南極の海の水が厚く凍り、氷河がひろがると、水面ふさがって陸俎が広くなります。

逆に気温が暖かくなって氷河がとけてくると、海水の量がふえて、海水面があがります。

洪積世には事実、四回、氷河が広がった時代がありました。

したがって海水面の上り下がりも、一度ではなく、回もあったのです。

このようなわけで、洪積世の時代に、旧人もゾウも大陸から陸づたいに、日本へやってくることができたのです。

日本に旧石器を残した人間は、ある時には南の国から、ある時には北の国からやってきたのです。 |

図52 第四紀のはじめごろの日本

|

私たち日本人の本当の先祖は、どちらの人間なのでしょうか。

ここで人間の習慣や伝説、言葉などを調べている民族学者や言語学者の話をきいてみると、

「日本人は南の国の人、とくに中国南部、インドネシアの人たちに、いろいろな点でよく似ている」のだそうです。

そうすると、今の私たち日本人は北の国の人よりも、南の国の人と、血や文化のつながりが強いことになります。

南の国からきた人間が日本人の先祖なのか、それとも北の国からきた人間が元祖なのかという問題は、しかしまだ、はっきりしていないのです。

旧石器の時代(洪積世)に続いて、日本は縄文土器を使った人間の時代になります。

(紀元前七千年から紀元前三百年前まで)。

この縄文土器は、柔らかい粘土で、思いどおりの形をつくり、表面に縄目をつけて乾かすとできあがり、それまでの人間が、全くしらなかった道具なのです(53図)。

この時代の人間は石オノや、石ヤリ、石棒、石ウスなどを、きれいにみがいてつくりあげ、骨でつくったハリやモリも使っていました。

また、ちゃんとした家にすんで、死人をていねいに土の中に埋めたりしていました。

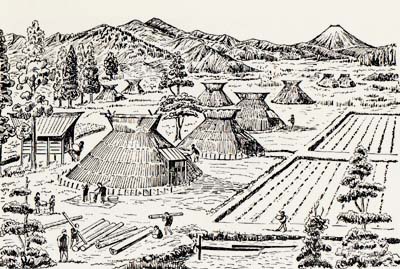

さらに、つぎの弥生時代(紀元前三百年から紀元三百まで)になると、模様は簡単でも、焼きの硬い弥生土器をつくるようになりました。 |

図53 縄目のついた土器

|

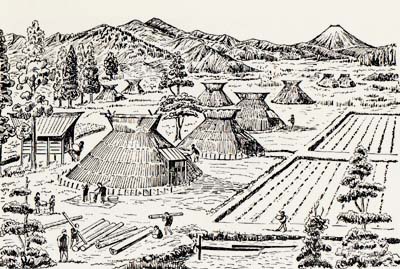

有名な、静岡県の登呂遺跡(54図)はこの時代の人たちが住んでいた部落の跡です。

彼らは水田をつくり、共同でイネを栽培するような、進んだ文化をもっていたのです。

縄文文化、弥生文化、それにつづく古墳時代などのことは皆さんも社会科で、くわしく勉強していることと思います。

初めて洪積世のある時期に、大陸から日本に移ってきた人間は、日本の土地で栄え、しだいに日本国じゅうにちらばっていきました。

そののち、長い日本の歴史の流れには、いろいろな時期に北から南から、たくさんの人間が、日本にやってきました。

しかし、旧石器を使った人間たち、縄文土器や弥生土器を使っていた人間たちが、それぞれ別の人種で、前に住み付いていた人間たちを滅ぼしていったということは、ちょっと考えられません。 |

図54 登呂遺跡の復元図

|

私たちは旧石器時代から、日本に住み付いた人間が、少しずつすぐれた体格と、すぐれた文化を身につけて、現在の日本人になった(進化した)と考えます。

いろいろなところから、日本にやってきた人種が、それぞれの文化を日本に伝え、しだいに血のつながった一つの日本人にとけあって(混血して)いったのでしょう。

top

**************************************** |