|

****************************************

Home 概要 チベット潜行十年(Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) カチン族の首かご(Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ)

Ⅱ ラサヘの道

1 コサックの襲撃 top

二月十二日の朝、一週間滞在したクンブム寺をあとに、西へむかって出発した。

総勢六人である。

新たに加わった三人のコンボとザーファフンはラクダにのったが、デンゼンは鉄砲をせおい、馬にのっていた。

ザーファフンには、のどに大きな傷あとがある。

わけをきくと、彼女の故郷の家がコサック族におそわれたとき、小銃弾がつきぬけたあとだということだった。

次の日、西寧からチペットへ通じている幅四メートルほどの街道へでた。

一行は、黄河の上流である湟川(こうがわ)を左に見て、岩山の間をとおっていく。

二月十四日。突然、ゆくての地平線がもりあがり、真っ白にひかって見えてきた。凍りついた青海(せいかい)であった。

何だか、圧倒されるような光景だ。だんだん近づくにつれて、湖はその全貌を現した。

おかしなことに、湖は北から南にかけて、傾いているように見える。

東岸には山が見えたが、北と西の岸はかすんで見えない。。

この湖の水は、塩からくてのめず、もしのめば、猛烈な下痢(げり)をするという。

おそらく、ソーダ分が強いからであろう。

私たちは、湖の南岸にそって進んだ。

「旦那、この塩からい湖にも、魚がいるんですよ。」とコンボが、大きな声でいった。

「大きなやつは、人間のだけほどもあって、全身に黒い班点がついています。

ところが、不思議なことに、うろこがないんですよ。

あまりうまくはないが、身が白くて骨はすくないという話ですよ。」

ゴンボの話によると、蒙古人やタンガット人(青海の蒙古人)たちは、ラマ教が禁止しているため魚や鳥は食べないが、中国人がとらえて干物にし、西寧へ送って金もうけをしているということだった。 |

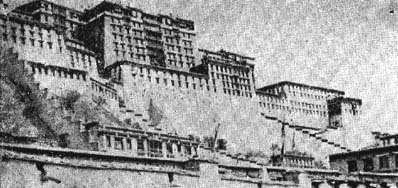

寺院の中庭でお経を読むラマ僧たち

|

「あそこに、半島が見えるでしょう。」

コンボの指さすほうを見ると、三角形の半島が湖心にむかってつきでていた。

「あの半島のさきに、遊牧民が放牧の馬や、オオカミを追いこんでとらえるのですよ。」

私はなんとなく、この凍りついた巨大な湖に、そらおそろしいものを感じた。

「この湖の広さは、一体どのくらいあるのかね。」

「さあね、ひとまわりするには、馬で十四、五日はかかるでしょう。」

コンボはこともなげにそういって、くったくのない笑い声をたてた。

このあたりは天気が変りやすいとみえて、一日のうちに何度も晴れたり曇ったり、また突風がふきあれたりした。

その夜は湖畔にとまり、翌日もその翌日も、一日中、湖のほとりを歩き続けた。

草むらから、ときどき兎がとびだした。すると、そのたびに、タンザンとツェレンツォーは、

「あ、左から右へ横切ったぞ。縁起がいいぞ。

「今度は、右から左だ、縁起が悪い。」といって、よろこんだり、がっかりしたりした。

これは蒙古人の間に広く信じられている占いで、兎が左から右へ横切れば吉で、反対に右から左へ横切れば凶なのである。

タンザン夫婦もそれを信じていて、私たちの旅の前途を真剣に占ったわけだ。

湖畔にそって歩き始めてから、三日めの午後、湖の西南のはしで、やっと湖とわかれた。

そして山にはいり、「魚のいる峠」とよばれている峠をこえて一泊。

次の日は、荒野や湿地帯をあるき、夜になってから、再び細い谷間に入った。

すると、コンボが、

「みんな気をつけてくれよ。これから、コサック族やタンガット人の泥棒どもが、旅人をおそう場所を通りぬけるんだから。」といった。

コンボの誰によると、泥棒どものやりかたは、キャラバンが谷間に入るのをまって、崖の上から一番前と後のラクダを射撃し、キャラバンを混乱させくぎづけにしておいて、荷物をゆうゆうと奪い去るのだそうだ。

その夜は、どうやら暗闇のなかをぶじ通りぬけたが、次の日もまた、同じような危険な谷間にさしかかった。

谷川の深さは二メートルぐらいで、川ぶちには灌木がしげり、細い道の両側は、切り立った崖になっていた。

流れにそって進むうちに、草のはえたよい場所を発見した。

まだ早かったが、一行はここにテントをはり一泊することにした。

夕方五時ごろ、私たちが食事をしていると、ふいに一人の人相の悪い男が道に現れた。

コンボとデンゼンの顔が、さっと緊張した。

「あいつはコサックだ。我々はねらわれている。今夜があぶない。」

ラクダは疲れていたし、一泊するにはもってこいの場所だったが、こんなぶっそうなところには長居はできない。

暗くなるのをまって、思いきって出発した。

谷のまがりかどを、いくつか回ったとき、谷川のむこうに焚火が見えた。

大勢の話し声や笑い声まできこえる。

「コサックだ。」

コンボの声と同時に、デンゼンが馬からとびおり、鉄砲をかかえて私たちのうしろへまわった。

後尾を守るつもりらしい。

こうなると、谷川の音がなによりありがたい。

一行は、足音をしのばせて焚火の近くをとおりすぎたが、やつらは全く気がつかなかった。

焚火が見えなくなったところまできて、ほっとひと息ついた。

翌日、私たちは、ようやく目的のツァイダム盆地に入った。

ここは、北と東と南の三方をぐるりと山にかこまれて、西のほうだけがひらけた広い盆地である。

盆地には、たくさんのパオがならんでいた。

「やっとわが家にかえりついたぞ。」

コンボ、デンゼン、ザーファフンの三人は、さすがにうれしそうだった。

途中でザーファフンにわかれて、私たちはコンボとデンゼンのパオに案内されて、しぼりたての牛乳やバターなどを、ごちそうになった。 |

大高原に住む蒙古人のバオと家畜

|

私はこのとき、人々から身の毛のよだつようなおそろしいコサック族の襲撃の話をきかされた。

、話によると、コサック族は部落の人々が廟に集ってお経をあげている最中に、突然襲撃してきて、寺院の中から金銀の仏具をもちだしたそうだ。

そのうえ抵抗する人々の両手両足をきりはなしたり、腹をさいたり顔の皮をひきむいたり、残酷のかぎりをつくして、また風のように立ちさったという。

知らせをきいてかけつけた西寧の回教軍が、コサック族をチベット方面へ追いはらった。

そして、まもなくコサックの王をとらえたが、西寧へ護送する途中で、ある晩、しのびよったコサックたちにうばいさられたということである。

コサックの集団は、にげるときは、家族をさきにおくり、戦闘員があとにのこる。

いよいよ退却となると、かならず決死隊が最後まで抵抗して、家族をぶじ逃げ延びさせるという。

彼らの乗馬と射撃は神わざであると、蒙古人たちはみんな舌をまいている。

コサックはいちおう撃退はされたが、しかし青海蒙古の北部には、まだ根強い勢力が残っているという。

したがって私たちも、うかつな旅はできないということであった。

2 ワシの五倍もある怪鳥 top

ところで、私たちは思いがけない出来事のために、このツァイダムで、翌年の三月まで長い足止めを食うことになったのだ。

それはほかでもない。

ここへくる途中、テンゲリ砂漠をこえたとき、ドカンゲゲンについてきたために、国境へ追いかえされていく蒙古巡礼の一行とすれちがったが、その中の男三人、女一人が護送兵を負傷させ、十頭のラクダを盗んで逃げたというのだ。

そしてその逃亡者が、私たちではないかという、疑いをかけられたのだった。

取調べの若い軍人は、私たちが身分証明書を見せて、いくら弁解しても信じてはくれなかった。そのあげく、

「すぐ西寧に問いあわせる。その返事がくるまでは、ここから絶対に動いてはならん。」と、きびしく命令された。

はじめの四日間は、役所の留置場のような汚い部屋にとじこめられ、毎晩、ナンキン虫になやまされた。

幸い、この地方をおさめているバーブウ・ノインという人が、身柄引受人になってくれたので、五日めに釈放された。

しかし、西寧から返事がくるまでは、ここを動くことができないのだ。

こうなったら、じっくりまつよりほかはないと、私たちは覚悟をきめた。

それから翌年の三月まで、私は医者にされたり、死人のためにお経を読まされたり、いろいろなことをしてすごした。

ある日のことだった。

私が山へ、焚き木をとりにいったら、突然、頭の上を、何か、黒い大きなものがとおりすぎた。

「飛行機ではないか。」

と、思わず身をすくめた。それにしては爆音がきこえない。気持ちをおちつけて、よく見ると、鳥であった。

鳥といっても、ただの鳥とはちがう。大きさはワシの四、五倍もあり、胴体はふといが、翼がわりあいにみじかい。

下から見あげると薄茶色をしていた。

羽ばたき一つせず、ゆうゆうと飛ぶ姿は、見事というより、むしろものすごかった。

私はしばらくの間は、ただ、あっけにとられ、ぼうぜんと立ちつくしてながめていた。

私は自分の目でこの鳥を見ず、ただ話だけをきいたのなら、とても信じられないだろう。

蒙古人たちは、この鳥をウフェルインショボウ(死の鳥)とよぶ。

そして、気味悪そうに、「あの鳥が現れると、かならず人か家畜が死にますよ。」と、いった。

私はこの怪鳥の姿を、その後も数回見かけた。どうやら青海省の山岳地帯にだけすんでいる鳥のようだ。

あの鳥のするどい爪にひっかけられたら、人間の赤ん坊や羊などわけなくさらわれてしまうだろう。

全くおそろしい鳥であった。 |

ワシの五倍もある怪鳥

|

3 千人の大キャラバン top

やがて、西寧から返事がとどいて、私たちの疑いは晴れた。

いよいよ三月がきて、チベットいきのキャラバンが到着し始めた。

私たちもそれと一緒になるため、いそいで仕度にとりかかった。

まず小麦・サンバーバター・肉・塩・茶など四ヵ月分を用意しなければならない。

ラサまでの途中は、ほとんど無人地帯で食料を買うことはできないからだ。

野生動物をうって、肉を手に入れることはできるが、蒙古人ラマは動物を殺すことをこのまない。

肉を細長くきって小麦粉をまぶし、ひもにかけて何日もほし、ほし肉を作り、小さくきって袋にたくわえた。

小麦粉はこねてうすくのばし、小さくきって、カラカラに干して袋にいれた。

これは肉汁にいれれば、すぐうどんになる。お茶も粉末にした。

特に火種(ひだね)に困るときいたので、マッチとともに火打ち道具と質のよいもぐさに、黒色火薬を混ぜたものをたくさん用意した。

黒色火薬は硝石・硫黄・木炭の粉の三種のものを調合したもので、蒙古人の猟師などは、みんな自分でつくる。

三月の中旬になり、チベットいきキャラバンの本隊が、いよいよ到着するといううわさがつたわってきた。

ところが不幸にも私は風邪をひき、高い熱がでて全身が痛くておきられなかった。

蒙古人は病人に熱がでると、肉を食わせない。また、昼間眠らせない。

これは、悪魔が人間の魂(たましい)をつれさるからだそうだ。

だが、私はそんなことにかまわず肉を食い、夜も昼もねむった。

そのせいか、病気はしだいに悪くなってきた。

ラサいきのキャラバンの出発がせまっているので、気ばかりあせったが、二週間ほど、毎日高熱で苦しみとおした。

親切なバーブウ・ノインが薬をもって、私のパオにきてくれた。

「こんな重病で出発はむりだ。チベットいきは、来年にして、よく養生するがよい。」

といった。ところが、私は、

「私が病気ですって、もうすっかりよくなりましたよ。明日といわず、いますぐ出発できますよ。」

といったそうだ。

というのは、高熱のために、すっがり意識を失っていたのである。

タンザンが、私がどんな返事をするか、そばではらはらしていたそうだ。

私はこの前後のことは、いつ出発したのかも、全く記憶にない。

気がついたら、ガクンガクンとゆれるラクダの背物の上に寝かされていた。

フェル卜や毛皮で座席のような囲いをつくって、体がおちないように縄でしばってあった。

タンザン夫婦のはからいだった。

チャガン・オス盆地を横切って、シャンの町の北方を西へ進み、バイン・ゴール川を渡ってバロン旗(き)につき、ここでチペット行きのキャラバンと合流した。

ここで十日ばかり滞在する間に、私の健康は、ようやく回復してきた。

バロン旗の湿地の多い草原には、見渡すかぎり馬・羊・ラバ・ラクダ・ヤク(チベット牛)など、たくさんの家畜でうずまっていた。

テントの数は約二百、人員はおよそ千人で、チベット行きの大キャラバンが、最後の準備を整えているところだった。

大キャラバンの主力は、青海省西寧政府のご用商人と、クンブム寺の学堂御用のラマ商人たちだ。

それに商人や、蒙古の巡礼たちがくわわっている。

人数が多ければ、道中で盗賊や強盗におそわれることもすくない。

おそわれても対抗することができる。だから人数がふえるのは歓迎されるのだ。

キャラバンがチベットへもウていく商品は、まず第一に馬、およびラバである。 |

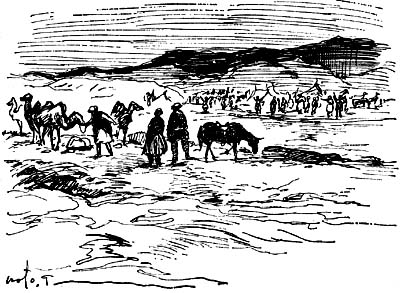

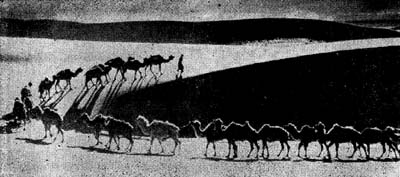

砂漠をいく大キャラバン隊

|

青海省産の馬とラバは有名で、よい馬が育だないチベットへもっていけば高く売れるのだ。

そのほかの商品は酒・醤油・酢・ほしブドウ・銀貨・銀塊などである。

ピツジは売るのでなく、キャラバンが道中の食料にするのだ。

私は内蒙古からきた巡礼ラマに会い、そっと太平洋戦争のようすをたずねた。

彼らは、私が日本人だとは知らない。

「どうも日本が負けかかっているようだ。」といったが、私には信じられなかった。

4 山酔いする山 top

昭和二十年五月十八日の午前十時。――いよいよ、チベット行きの大キャラバンは、まるで巨大な蛇のような列をつくって出発を始めた。

我々一行は、ラクダ四頭に馬一頭で、ダンザンが馬にのってラクダをひき、私とツェレンツォーは、荷物をつんだラクダにのった。

かげろうのもえる青草の平原を、南へ南へと進み、夕刻ボルハン・ボータイ山のふもとについて宿泊した。

ボルハン・ボータイ山とは、「仏さまが守っている山」という意味である。

次の日は、まだ暗いうちに出発し、山越えにかかった。

海抜五千メートルのボルハン・ボータイ山のいただき近くにさしかかると、ラクダが口からあわをふき、のどをガラガラ鳴らして歩けなくなった。

私たちはほかの連中にならって、乾いた牛のふんを広い集めて火をつけ、平たい石にはさんで、煙がラクダの鼻に入るようにした。

これが、どれだけきくのか知らないが、少しのぼっては休み、少しのぼっては休み、長時間がかかって、やっとこの山を越えた。山頂から東南に、雪の連山が見えた。

アムネマチン峰だという。

この山は、ヒマラヤ山脈のエベレスト峰より高いといわれて、いま問題になっている山である。

急な斜面をくだると、ノモゴン川の谷間へでる。

川の水は、チョロチョロとしか流れていなかったが、降雨期や雪どけごろには、ものすごい洪水になるという。

まだ日は高かったが、険しいので有名なボルハン・ボータイ山を無事にこえたので、先発のキャラバンは早くもテントをはっていた。

私たちも川床にテントをはり、夕飯の仕度にかかった。

ところがしばらくすると、きゅうに水かさがましてきたのであわてて引越した。

上流に雨がふったらしい。

その夜、御用商人連中の馬が数頭ぬすまれた。

きっと、ゴロク族のしわざだろうということだった。

ゴロク族というのはチベット人の一種で、人を殺すことなどなんとも思っていない、乱暴な人間たちである。

五月三十日。いよいよ、難所として名高いチョムチン峠に近づいた。

谷間は荒涼としていて、生物の姿はなに一つ見られない。

山肌は黒く、草一本もはえていない。

チョムケン峠につうじるこの谷間を、キャラバンは非常におそれている。

けっして高い山ではないが、「スルタイ・オーラ山(山酔いする山)」と彼らはよんでいる。

毎年、ここで何人かが死ぬそうだ。

私はこの谷は入ったとき腐った卵のような匂いがするのを感じた。

キャラバンの言い伝えでは、この谷は、風のある日に通るのが一番よいとされている。 やはり、何か毒ガスの一種でも発生しているのだろう。 |

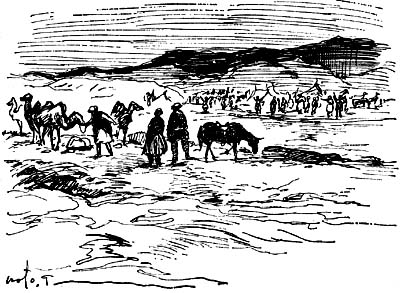

山越えの大キャラバン

|

峠の近くに、数人の人々がかたまっていた。キャラバンのヤク追いの若者が、山酔いしたらしい。

とおりすぎるとき、ラクダの上からのぞいたら、若者の顔が青黒くなっていた。

ラマ医らしい男が、手や額から瀉血(しゃけつ=血をとること)していた。

この若者は馬ではこぼれたが、やがて死んだ。

私たちは、峠をこえてゴム・チュウ川の宿泊地へついたとき、

「お互いに、無事でよかったなあ。」と、みんなで祝いあった。

六月二日に、カンボノ・オボについた。この付近には野生のヤク・野生のロバ・シカなどがたくさんいる。

カンボノ・オボにつくまえの日、我々ラクダ隊に、オロンゴとよばれる野生のヤギがまぎれこんできた。

青海蒙古人の巡礼が一発でしとめた。

同行のラマたちは、「かわいそうに、南無阿弥陀仏。」と、口々につぶやいていた。

この野生のヤギは、まっすぐにのびた長さ四十センチくらいの、まっ黒な二本の角をもっていた。

角には丸い段々ついていて、この角を斧の柄にするという。

|

自然の美しさを感じさせる大峡谷

|

蒙古地方に群生するヤク

|

六月四日、ナムチト・ウラン・ムレン川(揚子江の支流)をわたる。川幅は、約一キロほどある。

川幅がひろいので、渡りきらないうちに上流の降雨や雪どけなどでおこった洪水のため、キャラバンが流されてしまうことがあるそうだ。

宿泊地では夏だというのに、夜中には霜がおり、テントがバリバリに凍った。

いよいよ、ゴロク族やホル族など危険な人間の活躍する地方へ入ってきたので、宿泊地では動物のまわりに武装した見張りが立つ。

夜中に雨がふっても、見張りはテントの中へはいれない。

ゴロク族やホル族は、青海省とチベットを往復するキャラバンを、自分たちのこの上もなくよい獲物だと思っているのだ。

キャラバンが小人数のときは、前後左右に一定の距離をたもってついてまわり、日没時や夜中に機会を見て近づき、たくみに家畜をうばう。

闇夜には腹ばいながら近づき、家畜をつないである綱をナイフできりはなしたり、またテントの裾から手をいれたり、鉤(かぎ)のついた棒をさしこんだりして、手当たりしだいに品物を盗む。

おかしなことに、彼らはけっしてラクダには近よらない。ラクダがいると、遠くへよけて通る。

これはチベット人全体にいえることだが、彼らはラクダが口のなかで反芻(はんすう)しているドロドロの草をふきかけられると、ライ病になると信じているのだ。

だから、家畜をたくさんつれた大キャラバンの人々が、毎晩見張りをたてて、ビクビクしながら警戒しているときでも、私たちラクダ隊だけは見張りをたてる必要もなく、安心して、ゆうゆうとねむれた。

5 亡霊の川 top

六月十四日。これもまた、有名な難所、ディ・チュウ川(揚子江の支流)につく。ディ・チュウ川とは「亡霊の川」という意味である。

毎年、キャラバンが渡河するとき、この川にのまれて死ぬ人がたくさんでる。

蒙古人やチベット人は、この川で死んだ人々の亡霊がここにまよっていて、川を渡る人々の中から新しい友だちをほしがるのだと信じている。

川幅は、狭いところで五十メートルくらいで、青黒くよどんでいるように見えるが、水はかなりのスピードで流れている。

うっかり渡れない。川のほとりで一泊する。

次の日、渡河地点をさがして上流へいってみたが、渡れそうなところはなかった。

全部のキャラバンは、ちらばって川岸にテントをはり、水がへるのをまつことにした。

五日、六日とまったが水勢は、少しもおとろえない。

はるか川上には、真っ白い雪をかぶった連山が見える。

いまは夏の真っ最中で、雪どけ水が流れこんでいるのだ。 |

川の水が引くのを待つ大キャラバン隊

|

待つ間に、キャラバンに雇われていた蒙古人が一人溺死した。

彼はヤクが川に入ったので、それをつれもどそうとして押流されたのだった。

私はためしにとびこんでみたが、水はつめたく流れは早く、おまけに足がつって、はるか下流まで押流されひどいめにあった。

こうしているうちに、食料はどんどんへっていった。こんなところに、ぐずぐずしてはいられない。

そこで水量をはかると、一日のうちでも午前中は少し減水し、夕方は増水することがわかった。

そのあたりは、川幅は約千メートルだったが、川のなかほどに、いくつかの洲(す=砂地)があった。

この洲を利用すれば渡れるだろうと考え、私はまず、裸馬にのってためしてみた。たしかに渡れる。

そこで思いきってラクダの荷作りをして、渡河を始めた。

こわがるタンザン夫婦をはげまし、第一、第二の洲(す)まできたときだった。

私は、思わず、 「あっ!」とさけんだ。

きゅうに増水してきて、次の洲(す)まで渡れなくなったのだ。

しかたがないので、その洲の上で一夜をあかすことに決心した。

このありさまを見ていたキャラバンの連中は、

「おーい、ひきかえしてこい。」

「いまにおぼれ死んでしまうぞ。」と、ワイワイさわぎながら、さかんに手をふった。

泳ぐことを全く知らない蒙古人やチペット人たちは、日頃から水を非常におそれるのだ。

もちろん、夜中に大雨でもふって増水すれば、私たちは助かるみこみはない。

しかし、私は州にはえている草から考えて、よほどの増水、がないかぎり、危険はあるまいと判断したのだった。

幸い雨はふらなかった。よく朝、水かさがへっているときをねらって、一気に向こう岸へ渡った。

すると、私たちの渡河を見ていたキャラバンは、大いそぎでテントをたたみ、いっせいに川を渡り始めた。

そのさわがしいこと、人間のさけび声、動物たちのなき声、いやはや、大変なさわぎになった。

最後の深みにかかると、鉄砲や刀で武装したいかめしいかっこうの指導者たちまでが、顔を真っ青にして、

「オムマニベメフム(なむあみだぶつ)。」と、念仏をとなえながら、馬まかせでわたってくる。

ヤク・ラバ・羊などが、どんどん流されてゆく。

だが、本能的に泳ぎをしっている動物たちは、流されながらも泳ぎきって、はるか下流の岸にはいあがった。

とにかく、こうしてキャラバンの一行も、亡霊にさそいこまれるものもなく、ぶじ渡河(とか)に成功したのである。

6 チベットの都ラサ top

亡霊の川を渡ってから、南へ半日ばかりいったところで、キャラバンは、チベット政府の役人と兵隊につかまった。

商品を調べるためである。

私は、「ラサまいりの巡礼で、商品はありません。」といったら、簡単に通してくれた。

それから、いくつかの谷間や盆地をすぎ、この道中で最高のタンラという峠(揚子江とミャンマーのサルウィン川の分水嶺)にかかった。

標高五千五百メートルだが、傾斜がゆるやかなので、そんなに苦しまずに進めた。

ただ、タンラ峠のあたりから、キャラバンの捨てる動物の数がきゅうにふえてきた。長い苦しい旅をつづけてきた動物たちが、ここらまでくると、力がつきてしまうのだ。キャラバンはヤクなどが道に座りこむと、ひとしきりむちでたたいて歩かそうとする。

しかし、どうしてもだめとわかれば、荷物を予備のヤクに移して捨てていく。

おそろしいもので、そんなようすを見ると、早くも上空では、タカやワシなどが舞いはじめる。

人間がたちさると、矢のようにおりてきて、捨てられた動物におそいかかるのだ。まず目玉をつっつく。

いくぶんでも元気が残っているものは、苦しまぎれに立ちあがり、頭をふって抵抗する。

しかし、その気力さえないものは、そのまま鳥の餌食になってしまうのだ。

こうして白骨になった動物の頭は、このへんでは、よく道しるべに使われている。 |

人間に捨てられた動物はタカやワシの餌食になる |

さて、いよいよチベット領内に入った。

ナクチュウカという町で、私たち三人は、キャラバンの一行とわかれた。

道は、まだまだ険しかった。いくつかの険しい峠をこえていくうちに、気候がだんだん暖かくなってきた。

そして、あちらこちらに耕作のあとが見え、山にもひくい灌木が見られるようになってきた。

八月三十日、ひくい峠道をだらだら下っていくと谷がひらけ、こがね色に色づいた麦畑が見えてきた。

荒れ果てた高原を旅してきた目には、麦畑や緑の山は、目にしみるようにさわやかだった。

川が大きくまがっている場所にでた。川原には、やわらかい長い草が、一面にはえている。

「故郷の内蒙古の草原を思いだすなあ。」と、タンザンがなつかしそうにいった。

畑では、農夫が麦の刈入れをやっていた。

私たちは、ラクダをやすませるために、川原ヘテントをはることにした。

ここから東へ五キロほどいったところに、レティン・ゴムバがある。ゴムバというのは、寺のことだ。

午後、私たちのテントのすぐ近くに、きれいなテントがはられ、美しく着かざり、馬にのった人々が続々と到着し始めた。

そのうち数名のラマが、私たちのテントをたずねてきたので、片言のチベット語で話すうち、この一行はレティン・ゴムバの主人であるレティン・リムボチェの、ピクニックであることがわかった。

彼は先年チベット国王・第十三世ダライ・ラマがなくなったあと、摂政としてしばらく国の政治を行ったえらい人である。

その日、私はこの人のところへ挨拶にいったが、レティン・リムボチェは小柄でやせた色の白い男だった。

ひたいがひろく、あごが細く、鼻の下にチョビひげをはやしていた。

彼がテントのそとにでると、周りの人々は帽子をとって胸にあて、顔をうつむきかげんにして舌をだして、腰をかがめた。

チベットで舌をだすのは、一番ていねいな挨拶のしかたなのである。

岩石の多いチベットでは、ラクダで旅行するのはむずかしいので、私はタンザンと相談して、レテイン・リムボチェにラクダを買ってくれないかと申し入れた。

通訳を通して私が出した条件は、ラクダ四頭の代金と、ラサまで、我々に乗物を提供してくれることであった。

話はすぐまとまった。

次の朝出発。つきそっているチベット人が、荷づくりから宿の世話、ヤクの世話までしてくれるので、実に気楽だ。

でも、ヤクの乗り心地は非常に悪い。

馬と違ってヤクの背中はすべるし、つかまる手綱もなく、鞍(くら)にしがみついているほか方法がない。

それにヤクは水に入るのが大好きで、谷川には飛びこむし、だれかに石など投げられると、いきなり走りだし、きゅうな岩山を駆け上がったり、駆け下りたりする。

気があらく、すぐ人間に角をむける。

しかし、これもラサまで四日間の辛抱だと思って、我慢した。

九月一日、コーラ峠の頂上にたつ。

そこにある大きなオボをまわると、青々とした郊外の森と大きなラサの町と、金色に輝く寺院の屋根が一度に目にとびこんできた。

「あっ、ラサだ! ……ついに、チベットの都へきたのだ。」

私は、胸がしびれるほどの感激をおぼえた。

内蒙古を出発してから、実に一年十ヵ月の長い冒険旅行で、とうとう目的地へついたのである。

私たち三人は、ここでぶじだった旅を感謝して香をたいた。

その日は峠をおりたふもとでとまり、次の日、朝早く出発した。

平野にでるにしたがって、ラサの町がぐんぐん近づいてくる。

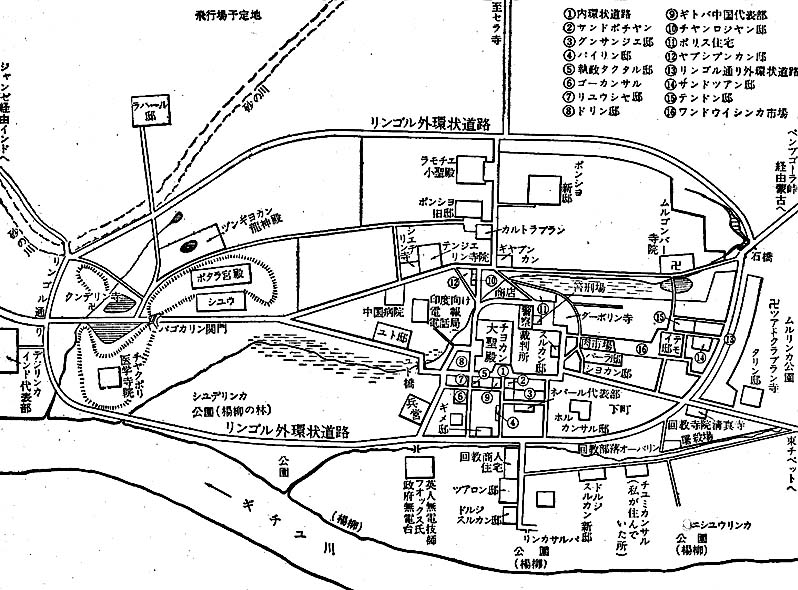

市街の西に小高い丘があって、そこに有名なポタラ宮殿がそびえていた。

宮殿の大きな金の屋根は、頃日にキラキラと輝いていた。

郊外の小部落をとおりぬけ、小さな石橋をわたって市街に入った。

つきそいのチベット人は、私たちをラサの東南にある、オーバリンとよぶ町へつれていった。

この一角はチベット人回教徒の町で、屠殺、肉販売を商売にしている。

屠殺といっても回教の坊さんが、ちゃんとお経をよんでから、殺すのだそうだ。

私たちは、回教寺院の清真寺に近いある庭先へついた。

チベット人はヤクの背中から荷物と一緒に私たちをおろすと、ヤクを引き連れて、さっさと帰ったしまった。

このあたりの泥塀には、石やレンガのかわりに、牛の角がびっしりぬりこんである。

家の窓にガラスが入っていたり、鉢に草花が植えてあるのが、ひさしぶりでめずらしくさえ思われた。

私たちはひと休みすると、さっそく宿さがしに、ラサの目抜き通りへでかけた。

7 ポタラ宮殿 top

|

世界の最高峰ヒマラヤ連峰

仏教の聖地ラサ!

私の若い血をわきたたせ、この大冒険旅行にかりたてさせた、あこがれの町。

私はとうとう、この足でラサの土をふみしめたのだ。

宿さがしにでかけた私たちは、町を歩いているうちに、偶然タンザンの古い友だちに出会い、その家を宿にすることができた。

全く、仏のお導きともいうべき、幸運であった。

翌日からさっそく、山だしの田舎者よろしく、私はラサの町を見物して回った。

予期していたとおり、見るもの聞くもの、ことごとく私にとっては、まことにめずらしいことばかりだった。

では次に、ラサという町のおこりや、私が実際にこの目で見、この耳で聞いたラサのありさまを記すことにしよう。

まず、「ラサ」という地名は、「聖地」という意味を表わしているのだ。

チベット人は、チベットの国を蓮の花にたとえている。 |

|

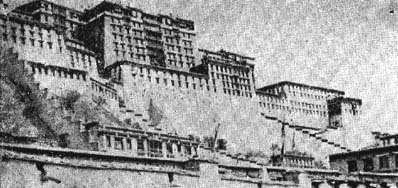

チベットの都ラサのポタラ大宮殿

盛装したラサの夫人(左)とチベットの青年貴族

|

ヒマラヤ山脈やクンルン山脈などは、その花びらでラサというのは花の芯にあたる。

そしてここには、観音さまの生まれ替わりであり、蓮の花の国の統治者であるダライ・ラマがいるのだ。

チベット人は、このダライ・ラマをおがめば、どんな罪業からもすくわれ、死んでから極楽へいけるとかたく信じている。

ダライ・ラマというのは、徳が海のように大きいえらい坊さんという意味である。

また、チベット人は、私たちの目には荒れはてたとしかうつらない山河も、仏さまの目には宝石の園に見える。

だからチベットこそ、永久に仏教を栄えさせるにふさわしい聖地として、仏さまにえらばれた国であるといっている。、

そしてチベット人は、自分たちを仏教を守り、受けつぎ、栄えさせるためにえらばれた人民であると信じ、そのことに高い誇りをもっているのである。

東チベットの住民たちは、ラサのことを、とくに「ニマ・ラサ」とよぶ。

「太陽の都ラサ」という意味である。

まさにラサは、彼らの信仰生活の中心、心の太陽なのである。

ダライ・ラマのすんでいる宮殿ポタラは、チベットのシンボル(象徴)である。

ラサ平野の中央「マルポリ(赤い山)」の上に、青空を背景にそそりたつ壮大な宮殿、その赤と白の城壁の上には、黄金の屋根がキラキラと輝いている。

はじめて見たときは、その美しさに息もとまりそうだった。

全くポタラは人間の手がつくった建物とは見えず、赤い山に根をはって、自然にはえているかのように見える。

七世紀のはじめごろ、チベットの国王ソンツェンガンボが、まずこの赤い山に、要塞をかねた宮殿をつくった。

それから一六四〇年代になって、チベット全土を統一した第五世ダライ・ラマが、いまある大宮殿の建築に着手したのだが、原始的な石切り道具を使って、こんな大工事ができたということは、全く不思議である。

第五世ダライ・ラマは、工事の完成を見ずに一六八〇年になくなった。

しかし、大臣たちはそれから十数年間も、これを国民にかくして、

「ダライ・ラマは人間をさけ、ひたすら瞑想生活をおくっていられる。」

と、いいふらして、工事を進めたのである。

約五十年の年月をついやしてこの工事は完成し、ほぼ今日見られるような宮殿ができあがった。

しかしいまでもなお、増築工事は根気よくつづけられている。 |

|

こうしてできあがった宮殿には、「ポタラ」という名前がつけられた。

ポタラというのはインドの南端コモリン岬に、観音さまの宮殿があったといわれるポタラ山からとった名前だといわれている。

チベット人たちは、この宮殿を「ゼエ・ポタラ」または、たんに「ゼエ」とよぶ。

ゼエとは、「山のいただき」という意味である。

ポタラ宮殿は、その優美な見かけににあわず、全体ががっしりした要塞になっている。

弓矢の時代なら、どんなに攻められても守りぬくことができただろうと思われる。

宮殿の南のふもとは、頑丈な城壁にかこまれ、いくつかの楼門と、たくさんの銃眼がうがってある。

南の正面に大門、東と西とに門があり、内部には政府の事務所・牢獄・印刷所などがある。

正面からポタラ宮殿へののぼりは、石の階段がジグザグ状に走っている。

いくつかの城門を通って、石の階段をのぼりつめると、広い庭へでる。

この広庭は、地上からやく百メートルくらいの高さのところにあり、ここまで城壁の色は白くぬってある。

ここでは毎年きまって、いろいろな催し物が行われる。

ここから上の宮殿は、九階になっていて、建物の外壁は赤くぬってある。

そのために「ボタン・マルポ(赤い王城)」ともよばれる。

宮殿の石壁は二重になっていて、なかにはとかした銅・鉛・鉄などが流しこんであるそうだ。

また宮殿の地下室には、何百年来の大変な量の財宝や食料が貯蔵されており、水量ゆたかな井戸もいくつかあるそうだ。

チベットの乾燥した空気のなかでは、バターでさえも百年は保存できるといわれている。

ボタン・マルポのなかには、仏殿・宝物殿・僧房・大臣の執務室・大小の会議室などがある。

屋上には四つの金の屋根があり、一番上の彫にはダライ・ラマの部屋があり、その西よりには代々のダライ・ラマを祭る霊廟がある。

いろんな宝石をちりばめた金の大パゴダ(仏塔)のなかにはミイラにして金泥をぬった、代々のダライ・ラマの遺骸がおさめられている。

それらのなかでも第五世と、第十三世ダライ・ラマのパゴダは特別大きくて、二十メートルくらいの高さだ。

しかし、第六世ダライ・ラマは遺骸もパゴダもない。

そのわけは彼が詩を愛し酒を愛し、チベットという国のありかたに、そむいたからである。

ポタラ宮殿のなかで、目にふれるところに陳列されている金銀宝石のたぐいだけでも、おそらく何千億円もの価値があるだろう。

宮殿の屋上から見おろすと、地上までは二百メートルにちかい高さがあり、目がくらみそうだ。

手すりもなにもないから、風の強い日には、あぶなくて屋根のはしに近づけない。

記録によれば、反逆をくわだてたチベット人の貴族で、この屋根からつきおとされる刑を受けたものもいるという。

しかし、南にギイ・チュウ川の流れ、東にラサのを見おろすこの屋上の景色は雄大で、実にすばらしい。

世界でも、このポタラ宮殿は、非常にめずらしい建物とされている。

さて、ラサの一番にぎやかな大通りは、パゴルとよばれ、大聖寺チョカンのまわりを、ほぼ四角に走っている。

道路の幅は広いところは二十メートル、狭いところは六メートルくらい、一辺の長さは約三百メートルくらいだろう。

パゴルを一周するには、ぶらぶら歩いて二十分くらいかかる。

道の両側には、びっしり商店がならんでいる。

どれも二階建て以上で、三、四階建てが多い。一階だけが商店になっている。

呉服、雑貨、金銀細工店などで、また道ばたには露店も多い。

布をしいて、そのうえにインドから輸入したらしい綿布・毛織物・毛布・靴・帽子・石鹸・マッチ・染色剤・ヨップ・鏡・色めがね・タバコ・砂糖・象牙の腕輪・その他いろいろなものが、ならべてある。 おどろいたことには大小各種のピストル・小銃・機関銃・手榴弾・各種の弾丸まで露店で売っていた。 日本の銃まであった。

町の露店で、機関銃や手榴弾を売っているなどとは、日本人には想像もできないことで、全くあっけにとられてしまった。

町を歩いていて、一番目につくのは、カシミール系のチベット人回教徒である。

黒いあごひげにわし鼻、赤いトルコ帽をかぶっている。 |

市内では日本の銃まで売っていた。

|

ラサ市街の裏町

|

赤いころもをまとったラマたちも、大勢歩いている。

きらびやかな金襴の着物をきて、馬にのった貴族が従者をつれ、人ごみをわけていく。

巡礼を見ると、乞食がしつこくものごいをする。

そのほか白いももひきに、白いふちなし帽子を横っちょにかぶったネパール商人、あでやかに着飾ったチベット婦人などが、町にあふれていた。

|

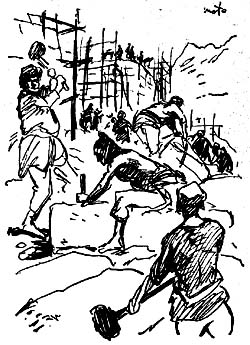

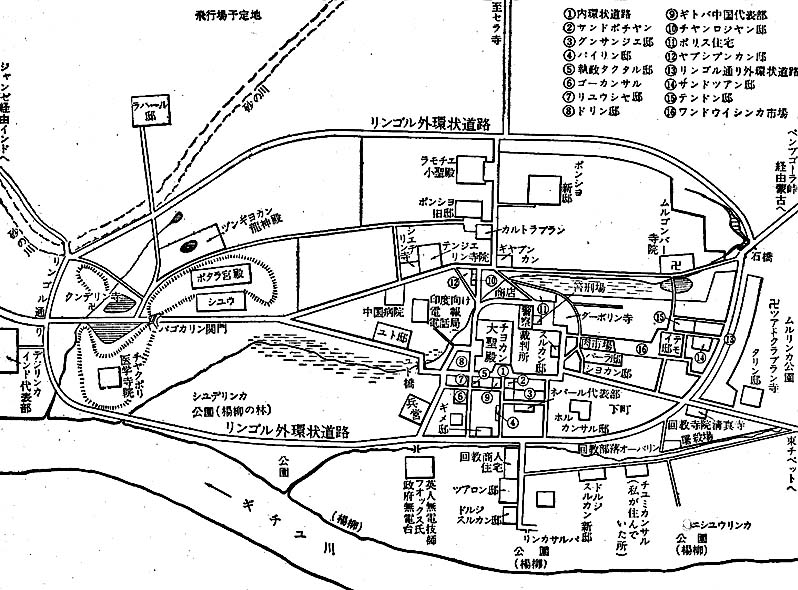

ラサ市街図 原書 p214

|

8 奇習の国 top

チベット人は、この世の人間の運命は、すべて前の世の行いのむくいであると信じている。

だからこの世では、できるだけよい行いをして、徳をつみ、来世の幸福をえようとする。

また、人間の体は、土と火と水と空気の四つのものからできていて、それに魂がやどったものだ。

だから、人が死んで魂がぬけだしたあとは、ただのぬけがらにすぎないと考えている。

この考えを、もっともはっきり表わしているのが、「鳥葬」であり、これは蒙古でおこなう「風葬」にあたる。

チベットでは、鳥葬のことを「チャドル」といっている。

蒙古の風葬は、まえにのべたように、死人を野原にすて、鳥やけものが食べるのにまかせているが、チベットの鳥葬は、死人があると葬式屋がやってきて、家族から死体を受取り、こまかくきりきざみ、骨はすべて石でたたきつぶしてハゲタカに食わせるのである。友人家族が見守る中で解体儀式をやる。

鳥葬の行われる谷間は、ラサの西北にある。

ここは岩ばかりの谷間で数百、数千羽のハゲタカと、ドンドンバとよばれる隠亡(おんぼう)部落の人たちがすんでいる。

首や手足などをきりはなして死人の解体が始ると、無数のハゲタカが山から舞いおりてきて、まわりを取り囲む。

鳥のなかにも規律があって、ハゲタカの大将が目玉や内臓などを食べないうちにちょっかいをだす鳥は、ほかの仲間が、よってたかって痛めつける。

ドンドンバもハゲタカの強いやつをよく知っていて、順々に投げあたえ、こまぎれ肉や骨はみんながついばむのにまかせる。

ひろげると二メートル以上もある羽をばたつかせながら、ハゲタカどもがギャーッギャーッとさけびながら、人間の肉を食いあらそうありさまは、あまりにむごたらしくて、この世のものとは思えない。

ハゲタカが飛びたったあとに、肉ぎれが残っていなければ、

「あの死人は、今度は幸福に生まれかわったにちがいない。」といって、よろこぶ。

なお、仏教の儀式に使用される器具に、「カンタン」とよばれるものがある。

人間の大腿骨で作った笛である。これを吹きならせば、迷っている亡霊が集ってくると信じられている。

また、頭蓋骨の頭頂部(目、耳から上の部分)で作ったさかずきも、仏教儀式に使用されている。

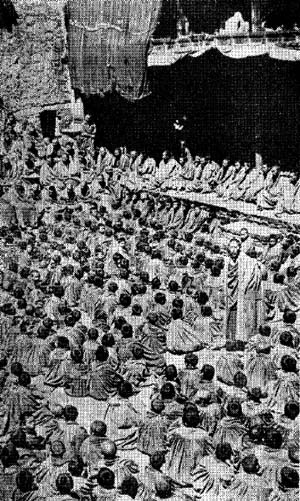

気味の悪い話をのべてきたが、もちろん、チベットにも明るい娯楽もある。その第一にあげられるのが演劇である。

なかでも名高いものは「ラハーモ(天女)」と呼ばれる劇である。

古いチベットの伝説を芝居にしたもので、筋書きのあらましが「口上」で説明されるところは、中国の演劇によくにている。

仏教を深く信仰するムテイギャボ(真珠王)が、異教徒である回教の王さまの悪だくみとたたかったり、妖魔(ようま)とたたかったりしながら父母をさがしまわり、最後には海の底にかくされている財宝を発見して、めでたし、めでたしで終りとなる。

ようするに、仏教を信仰すれば、こんなに幸福になれるということを教える芝居なのだ。

こういう芝居を、野天のテントの下で、幕なしに十時間くらい、ぶっとおしで演じる。

有名な役者は大変優遇され、税金をはらわなくてもよいことになっている。

チベットには、車と名のつくものは、牛車も乳母車もない。

車のわだちが地面を傷つけて、土地の神さまをおこらせると信じているからだ。

ラサ市内のワソデイーシソカの広場に毎朝、市がたつ。すべて露店で、午前十時ごろには店をたたんでしまう。

朝市のはしでは家畜の市がたつが、ロバの背に細長い袋を五、六個つんだ近郊の農民らが、牛のふんを売っている。

かわいた牛のふんは、燃料にするのだ。

チベットの貴族やお金持ち連中は、ラジオを部屋の装飾品としてもってはいるが、大抵はこわれている。

というのは、真空管一本きれても修繕できないからだ。

ラジオの部分品を売っている店は広いラサ市内に一軒もない。」

時計も同じで、チベット人は時計がすきだが、しかし時計の修理屋がないので、金持ち連中は時計がこわれるたびに、次々と新しく買うことになる。

時計修理やラジオ修理の技術を覚えてくればよかったと、私はこのとき、つくづく後悔した。

お金に困って、持っていた時計を手ばなしたが、よい値段で売れた。

ところで、チベットの神話的な伝説によると、チベット人の祖先は六匹の猿だという。

猿の子孫だからでもあるまいが、チベット人のなかの「カムバ族」「アムド族」「ホル族」などという未開の人種は、自分の体や着物にたかっているシラミを、平気で食べるという。

ラサの東方、約四百キロぐらいのところに、ナムチャバルワ山という山があるが、その付近には、尻尾のある人間が住んでいるということである。

彼らは一団となって、木の上に家を作って住んでいるそうである。

嘘か真かわからないが、これは毎年、この地方へ物々交換にいく商人からきいた話である。

以上は、私のラサ見聞記のあらましだが、このように文明のすすんだ国の人たちには想像もつかないことが、チベットでは信じられたり、守られたりしているのである。

top

**************************************** |