|

****************************************

Home 概要 チベット潜行十年(Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) カチン族の首かご(Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ)

Ⅳ なつかしい日本へ

1 人を殺しつつ寺めぐり

top

|

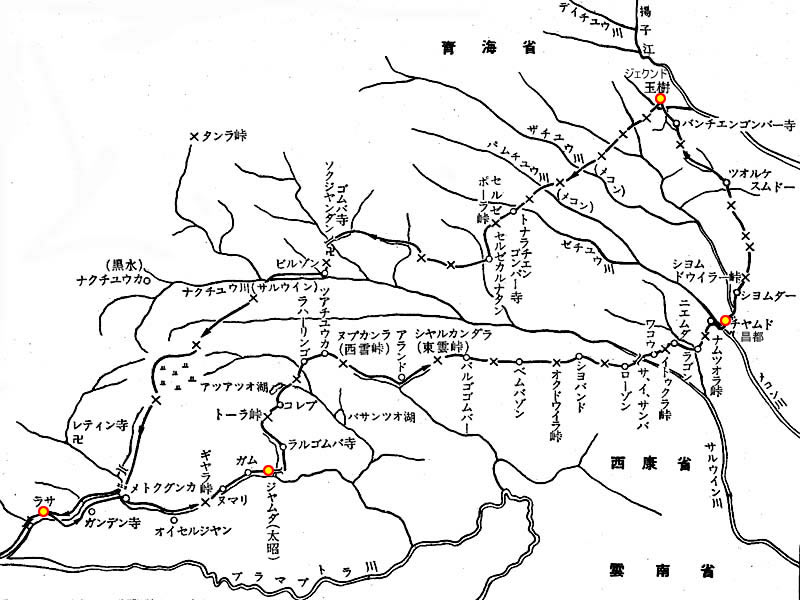

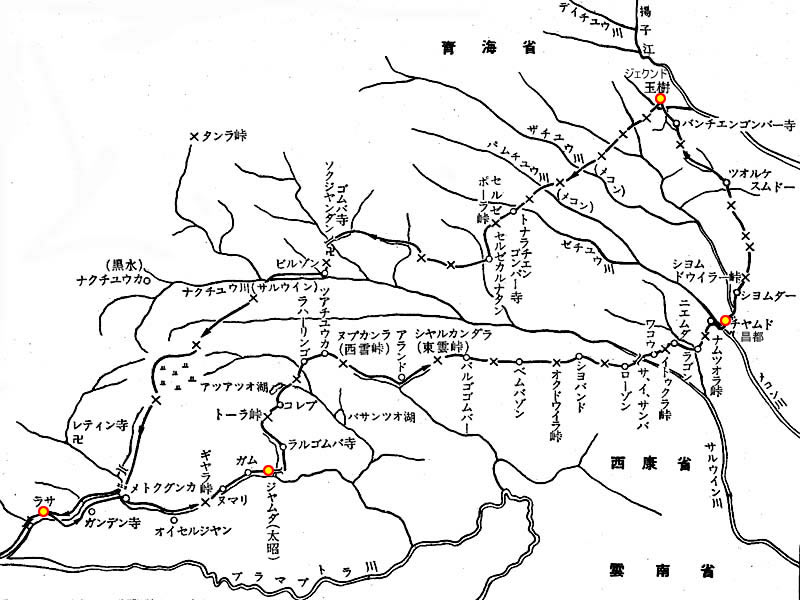

東チベット一周図 ラサからラサまで左回りのコースで半年の徒歩旅行

|

モンラム大法会がおわり、二月になると西川氏は、ラサの東南、約九十キロにあるサムエ寺院にお参りにいくことを口実にして、レボン寺をぬけだした。

私はラサの町で巡礼用のリュックを買い、再びラマの姿に身をかえた。

そして二月十六日の朝早く、まだ薄暗いうちに西川氏と二人でラサの町を出発した。

二人は毛皮の帽子、羊の毛皮の着物を裾短かに着てリュックを背負い、腰には長い刀を一本ぶちこみ、さらに短剣をぶらさげ、足にはチベット長靴をキリリとはいた。

リュックのなかは上から順に、杓子・皮のふいご(火をおこすのに使う道具)・経典・雨具・身の周りの品や、商品をいれた細長い袋、それから、塩・茶・白麺の小袋・サンバ・バターをいれた食料袋がつまっている。

そのほかに薄い服、はきかえの靴、フェルトのしき物などもある。

なんのことはない。一軒の家を背負って歩くような姿だから、大変な重荷でリュックのベルトが肩に食いこむ。

むろん首からはお守り箱をさげ、左手首には数珠をまいている。

お金のかわりに使う針は帽子に数本さしている。

どう見ても、長旅にでる立派な巡礼ラマ姿に見えた。

旅へでて二日めには、もう野宿をした。

まもなく道づれができた。数人のカムバ(東チベット)巡礼と、子供を背負った妻をつれた弁髪のカムバであった。

道づれが出来たのはうれしいが、半面、危険でもあった。

金目の物など見せてはいけない。ことにカムバは恐い。

人にきいた話では、カムバは金目の物をもった旅人が野宿して眠っていると、大きな石をかかえてきて頭の上におとし、旅人を殺して、荷物を奪うことがあるそうだ。

チベットには、こんな話がある。

「蒙古人は一心不乱に念仏を唱える。

ラサ付近のチベット人は念仏を唱えながらも、周りに人がいなければ盗みをはたらく。

タンガット人(青海省や甘粛省に住むチベット人)は、マニ(念仏)を唱えながら公然と盗む。

カムバ(東チベット人)は念仏を唱えながら人を殺し、ものを盗む。」 |

これを見てもカムバが、一番質(たち)が悪く、危ないのがわかるだろう。

チベットでは一般に蒙古人はバカ正直だということになっている。

道づれの一人は、コンボ地方に土瓶(どびん)を売りにいくのだといって、土瓶の取っ手に縄をとおし、山のように背負っていた。

ラサをててから九日めに、ジャムダに到着した。

ここはお寺を中心に発達した小さな町で、二つの川の出合ったところにある。

この地方では、世界にしられている「ジャコウ鹿」がとれる。

チベット人は、ジャコウ鹿のことを「ラ」とよぶ。

鹿というより山羊(ヤギ)によくにたけものであり、その雄の睾丸(こうがん)から黒砂糖のようなものがとれ、これがいわゆる「麝香(じゃこう)」でよい香りをだし、香水の原料として大変値段が高いものである。

私たちは、ジャムダから川床にそって西北へ川をさか上り、五千八百メートルのトオラ峠を越えた。

さらに、アツァラ峠からヌブカンラ峠へむかった。

この山頂を越えるとき、猛吹雪にあって、私たちは何度も何度も雪の中へふきたおされた。

峠の頂上は六千メートルで雪がふかく、寒さが身にこたえた。それでいて、谷間には草木が青々していた。

それから二日後に、アランド村へでた。

野菜類が食べたくなって、山のなかで人参(にんじん)の葉によくにた雑草をにて食べたら、それが毒草だった。

二人とも吐いたり下痢したり、さんざんな目にあった。村人にきいたら、

「牛や馬が死ぬのは、みんな、この毒草のためです。この草の汁を、濃く煮つめたものは、少しなめても人間が死にますよ。」と、話してくれた。

あぶなく、命びろいをしたのだ。 |

高地に住むチベット人

|

2 四千三百メートルの峠

top

道はまた上りになり、シャルカンラ峠の深い雪のなかを、滑ったり転んだりしながら、ノロノロと進んだ。

下り口の山村で、ヤクの肉を買った。

翌日の泊まり宿で、その肉を煮て食っていたら、宿の主人が、

「その肉はどこで買ったか。」ときく。

正直に答えたら、たちまち血相をかえて、

「とんでもないことだ。あの村は、いま牛の悪い病気がはやっているところだ。さあすぐに出ていけ。」

と怒鳴りだし、とうとう追い出されてしまった。

しかたがないから、その晩は道ばたで野宿した。

シャルカンラ峠から下る谷をでると、農耕地ビンバ・ゾンにつく。

ここでサンバやチュフ(粉チーズ)を買った。

このあたりの山は、森林におおわれて美しい。

山道を歩いていると野生のニワトリが、群れをなしていた。

このニワトリたちは、あまり飛べない。

そこで捕えようと思って、さんざん追いかけまわしたが、捕まえることはできなかった。

四千三百メートルほどの峠を三つこえ、谷間の盆地ショバンドーという大きな村に入る。

四千三百メートルでも、富士山よりはるかに高いため、空気がうすく、呼吸が苦しかった。

この村は農業と織物がさかんだが、村人には喉(のど)が大きくはれあがり、首が二つあるような人が多かった。

これはて「バー」という、この地方の病気で、ヨード分の欠乏によっておこる。

松林と岩山の峠を越え、ロー・ゾン村につく。ここも大きな農村で、貿易運送の中継地になっている。

南へ広い平野がひらけて、インドへの道もつうじている。

ここでは薪が目玉のとびでるほど高く、私たちは喉がかわいていたが、お茶もわかさずに大急ぎで立ち去った。

またきゅうで険しい山をこえると、川がうねうねと流れているのが見えた。

この川のずっと下流が、ビルマのサルウィン川となるのだ。

チベット人はこの川を、ナク・チュウ川(黒い川)とよぶ。

私が初めて蒙古からチベットへくる途中で、この川の上流のまだチョロチョロ流れているところを横切ったことがあった。

それがここでは、川幅二十メートルほどの急流になっている。

この川に木の橋がかかっている。

そして村の橋のたもとに扉のついた門があり、夜はわたさないようになっていた。橋は渡し賃をとられた。

ワコウ村へ入り、カブラの切干を買った家で、そこの主人が、

「都のラサでは、何か大事件があったらしいよ。」と、話してくれた。

心配になったが電信もラジオもないこんな奥地では、それ以上知ることはできなかった。

つぎの朝、午前二時ごろ出発してイトクラ峠にかかるフ頂上は高原状態になっていて、六つの丘が続いていた。

それが全部、深い雪におおわれているのだ。

ふみかためた小道が、雪あかりでボーッと見える。

小道で足をすべらせると、胸までの深さの雪のなかに転がり、リュックを背負ったまま、ふみかためた小道に這い上るのが、容易でなかった。

日が照りだすと、雪の反射で目がいたみ、ものが二重、三重に見える。

夕方、谷間へおり、さらに二日かかってナムツォクラ峠をこえる。

東チベットは、どこまでいっても峠また峠で、苦しい旅だった。

このナムツォクラ峠も、三千九百メートルの高さにある。

「ナムツォクラ」とは、「おだやかな山」という意味だ。

たぶん、旅人がどうかおだやかであってほしい、と願ってつけた名前なのだろう。

この峠も険しかった。

一日がかりでナムツォクラの峠を下り、チャムドに着いた。

ラサをたってから、ここまで二ヵ月かかった。

チャムドは、東チベットの政治・貿易・交通の中心地である。

ここには東チベットの代表部があって、チベット政府の大臣の一人が総督として治めている。

民家は三百軒ぐらいで、商店も多い。家はすべて泥づくりだ。

飲料水は川の水だが、にごっているので砂でこして使用する。

町ではチベット兵が威張っていて、あらっぽいカムバ族も小さくなっていた。

これはのちの話だが、一九五一年に、中国軍がチベットへ進撃したとき、チャムドのチベット政府の高官たちは、全部捕虜になったそうだ。

私はタルチン氏の紹介状をもって、総督のユト氏を訪ねた。

私はラサ・インドを巡礼したあと、蒙古へ帰る途中ということになっていた。

私が宿をかりた家には、兵隊がいれかわりたちかわり、遊びにきた。

だんだん聞いてみると、これらの兵隊は揚子江の上流である金沙江流域の、警備についている者ばかりだった。

そこが、中国とチベットの国境である。

私は知らん顔をして、兵隊たちから国境の様子を聞きだした。

またキャラバン宿をめぐって、康定(カンチン)・巴塘(パータン)・理塘(リタン)・甘孜(カンツー)そのほか中国の雲南省方面からやってきた商人や、巡礼などに会って、中国の動きを訊ねてみた。

その結果、この方面から中国がせめこんでくる様子はないように思えた。

でも、まだ油断はできない。そこで中国の兵営と飛行場のあるジェクンドーまでいって、最後の判断をくだすことにした。 |

チベット兵から国境の様子を聞き出す二人

|

3 ラサの大事件

top

五月の初め、私と西川氏はチャムドを出発した。

メコン川を渡って、しだいに上流地方へと進んだ。

そして、七日間歩きつづけてメコン川の支流に面した、ツォルケ・スムドに出た。

スムドというのは、チントウ語で、川がY字になっている地形という意味である。

ここがチベット政府と、中国の青海省との行政上の境だ。

川口は木造の橋がかけられ、扉がついていた。

私たちが橋を渡っていこうとしたら、橋のたもとに数人のチベット人が立っていた。

そのなかの、あごひげをはやした坊主頭の強そうな男が、いきなり声をかけた。

「どこからきた。どこへいく。」

「ラサから蒙古へいくのだ。`

「いつラサをでたか。」

「たしか二月十六日だった。」

「よし。ちょっと用があるから一緒にこい。」と坊主頭は、私たちをむりやりに引張っていった。

橋を渡ったところが三角形の台地になっていて、下流からは見えなかったが、ちょっと大きな村があった。

坊主頭につきそっている男に、そっと、

「あれは誰だい。」と聞くと、

「チベット政府の役人だ。」と答えた。

どうやら、国境警備の兵隊と隊長らしい。

私たち二人は隊長の部屋へつれこまれ、いきなり所持品を検査された。

乱暴にリュックの中味までひっくりかえしたが、もちろん怪しい品物などでるはずはないので、平気な顔をしていた。

「どこの寺院に所属するものだ。」

「何年間、何の経典を勉強したか。」などと、中々うるさく質問する。この隊長はどうも、ラマあがりらしい様子だった。

レボン寺に弟子いりしていた西川氏が、適当に返事をしてくれた。ついで私が、

「チャムドでユト総督にあってきたのだ。」 といったら、隊長の態度がだいぶやわらかになった。そして、

「とにかくチャムドヘ問合せの手紙をだすから、その返事がくるまでここから出発してはならぬ。」といった。

「一体、なんの必要があって問合せの手紙をだすのだ。」 |

チベットの国境警備隊の兵士に捕まった二人

|

ラサ事件

「ラサでは前の執政レティン・リムボチェが、中国のあとおしで政権をとろうとして、それがばれて政府に逮捕されたのだ。

それを奪い返そうとしたセラ寺の僧兵たちが、政府軍と約一週間に亘って戦った。

僧兵は降参したが、一部の者がチベット国外へ逃げようとしているので、国境警備隊は出国者をきびしく調べよという命令をうけているのだ。」と、隊長が説明してくれた。 |

それを聞いて私は、「おやっ。」と思った。

前の執政のレティン・リムボチェとは、ほかでもない。

私が初めてラサヘはいる前の日に、ギイ・チュウ川の川原ヘテントをはったとき、すぐ近くへ大勢の従者をつれてピクニックにきた人だったからだ。

彼はそのとき、私たちのラクダ四頭を買取ってくれたり、ラサまで荷物をはこぶ手配をしてくれたりしたので、顔までよく覚えていた。

むろん隊長の前で、そんなことはおくびにもださなかった。

チャムドヘいく早馬の使者は、その場からすぐ出発した。

4 高いバター

top

さて、ラサ事件のとばっちりをくった、私たちはガヤツェレンというカムバの家に預けられた。

その晩、寝ようとしでいると兵隊が一人呼びにきて、私に、

「おまえは、あっちの家で寝ろ。」という。

兵隊についていって部屋へ入った途端、うしろにいたのが、いきなり組みついてきた。

左右の奴が縄をかけにきた。

しばらく争ったが、力がつきて組みふせられ、うしろ手にしばられてしまった。

兵隊たちの口ぶりでは、私たちをすっかりセラ寺の僧兵くずれだと信じているらしい。

「逃げられるものなら、逃げてみろ。」と、怒鳴っている。

班長らしい兵隊はひどく酔っている。

拳骨でいくつかなぐられたが、気が高ぶっていたせいか、ちっとも痛くなかった。

だんだんおちついてくると、背中でしばられている両手首が痛くてたまらない。

しばった縄の端は、天井の梁へとおしてある。。

ひとしきりチャン(チベットビール)を飲んでさわいでいた兵隊たちは、みんな出ていった。

班長らしい男も、カムバにむかい、

「厳重に監視しろ。眠っちゃいかんぞ。」と、命令して出ていった。

まもなくカムバはそとへ出ていき、女を一人つれてきた。

その女はサンバを碗でねって、私に食わせてくれた。男は、

「けっして逃げないと仏さまに誓えば、縄をほどいてやる。」と、いう。

私が仏さまに誓ったら、約束どおり縄をといてくれた。

夜が明けると、班長が、憎々しい顔をしながら入ってきて、いきなり、カムバに、

「こいつを宿へ帰してやれ。」といった。

話をきくと、西川氏もしばられたが、私ほどひどい扱いはうけなかったそうだ。

昼すぎ女がよびにきて、裏手の小さな家につれていかれた。

部屋の中央に、紺の木綿の軍服をきた中国の兵隊がいた。

彼は私に椅子をすすめ、女にはお茶とサンバの用意をいいつけた。それから、

「えらい災難だったな。」と、思いのほか上手なチベット語で、話しかけてきた。そして、

「俺は青海省ジェクンドー駐屯の回教軍騎兵隊の一人で、ここに駐在しているものだ。」

と説明し、私にバターのたっぷりはいったザンバをすすめながら、しきりにチベットの軍隊の様子をききたがった。

私こそ中国の軍隊の動きを調べるため、苦労しながらこんな奥地へ入り込んできたのに、中国兵からチペット軍の様子をたずねられるとは皮肉だった。

「私はお寺にすんでいたので、チベット軍のことなど、なんにも知りません。」と、しらっぱくれた。

この土地には、中国とチベットの役人や兵士が同居していて、お互いに様子をさぐりあっているのだ。

つぎの日、私たちの預けられた宿の主人のガヤツェレンから、

「この地方では、チベット政府の兵隊は神さまみたいに、威張っている。

欲しいものは何でもとるし、したいことは何でもする。

だから遠くから兵隊の馬の鈴の音がきこえてくると、泣く子もだまり、弱い女はかくれる。

税金は高いし、家畜や品物もかってにとられてしまう。人を働かせても賃銀はくれない。

そのためこのあたりのチベット人は、川むこうの中国領土へ移住したがっている。」

という話をきいた。

ガヤツェレンだけでなく、付近のカムバたちは、さかんに役人の悪口をいった。

しかし、ダライ・ラマの悪口をいう者は、一人もいなかった。

七日めにチャムドから、早馬の使者がかえってきた。それで、私たちの疑いははれた。

坊主頭の隊長は、使いに大きなバターのかたまりをもたせて、

「お二人とも、いつお発ちになっても、けっこうです。」と、いってよこした。

なぐったり、しばっりたしたおわびにバターをくれたらしい。高いバターだった。

5 馬泥棒

top

その日、すぐに川むこうの青海省にはいり、川にそって北へ歩き、十日かかって揚子江支流の上流へでた。

氷のうかぶ流れを何度も渡った。

広い平野へ出た。どちらへ進んだらよいかわからなくて困っていると、丘の麓に数頭の馬と女の姿が見えた。

近づいて、

「パンチェン・ゴムバ寺は、どちらの方角だ。」と、訊ねた。

女は返事をしたが、言葉が通じない。途端に、女は走って丘のむこうに隠れてしまった。

「困ったな。どうしようか。」

西川氏と話しているうち、女がまた姿を現したので、もう一度たずねてみょうと、そちらへ歩いていった。

すると突然、丘のかげから数人の男が、喊声(かんせい)をあげ、弁髪をなびかせながら鉄砲をかまえてとびだしてきた。

私たちをぐるりと取り囲むと、口々に、

「馬泥棒め、さあ、捕まえたぞ。」とわめいた。

乱暴な奴が、西川氏の背中を鉄砲でなぐりつけた。

なかの主だった奴はカムバの服装をしていたが、どうも中国人らしかった。

「まて、まて。俺たちは馬泥棒などではない。これを見ろ。」

私はリュックのなかを、ひっくりかえして見せてやった。

馬泥棒は、かならず馬の口輪を用意してくるものだ。これでようやく、乱暴者たちも、間違いだと気がついた。

話をきくと、二、三日まえに、馬を盗まれたので、用心していたところだという。とんでもない災難であった。

彼らにバンチェン・ゴムバ寺と飛行場の場所をおしえてもらった。

その平原を西へとすすみ、日がくれたので道路のわきに寝ていたら、ふいに騎馬の男が現れて、

「ちかくに部落があるから、そっちへいけ。いかぬと犬をけしかけるぞ。」と、おどされた。

しかたがなく、暗闇のなかをしばらく歩き、また野宿した。

つぎの朝、目がさめたら、私たちは飛行場の真中にいた。

ゆうべは知らずに、飛行場で寝ていたのだ。飛行場といっても、天然の草原を利用したものだった。

この飛行場は一九四二年にアメリカ軍が、インドから重慶の中国政府へ物資を空中輸送するためにつくったものだった。

川のむこうに大きな寺院が見えた。それがパンチョン・ゴムバ寺であった。

かっては大変大きな美しいお寺であったが、いまではだいぶ寂れている。

このお寺には、先代のバンチェン・ラマにまつわる悲しい話がのこされている。

パンチョン・ラマは、チベットではダライ・ラマについで偉い人である。

バンチェン・ラマは、ラサの西南にあるシガゼのラシルソプ寺に住んでいたが、ダライ・ラマと争いをおこし、チベットを追われて中国へ逃げた。

その後、パンチョン・ラマはチベット恋しさに、ダライとフマに許しをこう手紙を書いたが、第十三代ダライ・ラマは、どうしても許してくれなかった。

パンチェン・ラマは、毎日故郷を思いながら、さびしくこのお寺で死んだ。一九三七年のことである。

私たちは、お寺の境内にはいり、ラマに針をやって熱いお湯をもらい、茶をいれてのんだ。

お寺のラマたちにきくと、飛行機は何度か飛んできたことがあるが、ここ二、三年はこないという。

つぎの朝早く、パンチェン・ゴムバ寺をたち、川にそって下っていく。

その日は麦畑のなかでねた。その翌日の午前中に、川の南岸にあるオンボ・ラマの寺院についた。

川をへだてて向こう側がジェクンドーの町だ。

私は、タルチン氏に書いてもらった紹介状をオンボ・ラマにさしだした。

このラマはインドの仏跡巡礼にいったとき、タルチン氏に世話になったことがあるので、物置小屋を整理して、私たちに提供してくれた。

ジェクンドーは初めチベット領であったが、一九二八年に中国政府が青海省と西康省をつくるとき、チベットから奪い取ったものである。

ジェクンドーは昔から、青海地方とチベットとの貿易の中継地として発展した町である。

町へ入っていくと、入口のところに無線電信台があり、道路ぎわの掲示板に、墨で書いたニュースがはりだしてあった。

「外蒙古軍新彊省の白塔山を攻撃。青海回教軍出動す。」

町の西南のすみに県役所があり、役所の庭には花が一面にさいていた。

その右手に国民小学校、裏手に鉄工所、さらに北側に兵営があった。

この兵営は、大変大きなものだったが、がらんとしていた。

確かなことはわからないが戦争の終る少し前に、重慶(じゅうけい)にいた中国政府は、日本軍の攻撃にたえかねて、もっと西北へうつる計画をたてた。

そこでこの町をえらび、住民を総動員して、わずかの間にこの大きい兵営を作ったのだという。

キャラバン宿へいってみると、数日中に西寧(せいねい)へむけて出発するヤク隊の隊長がいた。

私は、なにげないそぶりできいた。

「西寧からキャラバンが、とちらへむかったという噂はないか。」

「ない。当分はないだろう。ジェクンドーには西寧むけの荷物が、たくさんたまっているから、こちらからいくだけだ。」

キャラバン仲間同士のニュースは正確である。 |

ジュクンドーの町の掲示板を見る二人

|

補給部隊の動きらしいものは見られないから、まずこの方面から中国兵がすすんでくる様子はないとわかった。

町の人家は五百ぐらいある様子だった。

ジェクンドーには三日間滞在し、六月初めに帰路についた。用もないのに、あまり長居をすると怪しまれる危険がある。

まず、ナクチュウカヘむかう大きな自動車道路にそって進行。三日めくらいから道路はなくなり草原へ入った。

ジェクンドーをでてから五日めごろ、顔を土色にしてヨロヨロ歩いてくる巡礼ラマにであった。

食い物がなくて、弱りきっているのだ。

サンバ(やき麦)を分けてやり、ナクチュウカ方面の様子を訊ねたら、彼は川の水でサンバをねって食いながら、 |

砂漠の中の湖に憩う蒙古人

|

「ナクチュウカヘいくのは止めなさい。途中に人家が全くない。ナクチュウカからここまで二ヵ月もかかった。」という。

そこで、ナクチュウカいきを止めにして、南の方へ下ることにした。

道は山また山の連続たった。峠の上からながめると連山連峰が波のように見える。

メコン川の上流ザーチュウ川の岸でお茶をのんでいるとき、二人づれのカムバがやってきて鉄砲をつきつけ、私たちの持ち物を奪い取ろうとした。

私たちはおだやかな調子で、相手にわからないように日本語で打ち合せ、突然、西川氏が手近の一人の首をしめ、私が横腹へ短刀をつきつけた。

びっくりしたもう一人のカンパは、大あわてに逃げだした。

捕えた奴をうしろ手にしばりあげ、近くの王侯につきだすつもりでひきたてた。

逃げさった奴に、鉄砲で後からねらい射ちされてはかなわないので、道をいそいだ。

少しいくとしばられた男が、道の真中にすわりこんで、

「さあ、殺せ。もう一足も歩かない。」と、わめきたてた。

私が槍の柄で力まかせに二つ、三つぶんなぐってやったら、ぴょんと飛びあがり、今度はものすごいスピードで歩きはじめた。

繩じりをとっている西川氏は、足が長いからついていけるが、私はしだいにおくれ、間隔がだんだんひらいてきた。

気がつくと、はるか後のほうから鉄砲をもった、奴らの一味がつけてくる。

私が、ちょうど丘の下にさしかかったとき、賊の縄じりをにぎっていた西川氏は丘の上にいた。

突然、しばられていた賊が、縄をぱっと空高くほうりあげ、丘の斜面をダーッと一気にかけおりていった。

西川氏は非常に強い近眼だから、縄のむすびめがゆるんでいるのを、気がつかなかったらしい。

賊は走りながら大声で、

「メンダ・ケ・ショ、メンダ・ケ・ショ。(鉄砲持ってこい)」と、怒鳴っている。

私たちは、すっかりあわてた。

鉄砲を持った仲間と一緒に、逆襲されたら命はない。いや、走った。走った。疲れもわすれて一所懸命走った。

幸い、途中で騎馬の旅人と一緒になり、その地方の王侯の家へたどりついたときはほっとした。

この旅路で、もう一度、胆(きも)をひやしたことがあった。

それはメコン川の上流ザ・チュウ川の、谷間の渡し場にかかったときである。

見ると切り立った絶壁の両岸に大きな棒が立っていて、ヤクの皮をよりあわせた腕くらいの太さのロープが一本渡してあるきりで、ほかに何もないし誰もいない。

両岸の距離は二十メートルあまりで、はるか下には濁流が岩をかんでいる。

「どうしたらよいだろう。」

しばらく立ちどまって考えているところへ、一人の巡礼がやってきて、リュックをおくとどこかへ出かけていった。

やがて近所の部落の者と一緒に帰ってきた。

その部落の男は、手にみなれない器具をもっている。よく見ると、二股になった太い木の枝でできた道具である。

これをロープにかけて、皮ひもで体をしばり、両手でロープをたぐって、むこう岸へ簡単に渡った。

私たちは、こちらの棒杭(ぼうぐい)にくくりつけてある引き綱を引張って、滑車代用品の木の枝をひきもどし、体をくくりつけて合図したら、先に渡っていたむこう岸の男が、引き綱を引張ってくれた。 |

ロープ一本の橋、

二股の木をひっかけて体を吊るし、ロープをたぐって渡る。

|

ぶらぶら体がゆれるので、ひやひやした。渡し賃に針一本やったら、男は大変よろこんだ。

このあたりは純粋な遊牧地だから、針と交換してくれるのはバターとチーズだけである。

サンバやその他の穀物類は、匙(サジ)に一杯でも、けっしてくれない。

私たちも、サンバがなくなって、バターとチーズばかり食ってすごす日がつづいた。

毎日、バターとチーズのせいで、胸がやけてしようがない。

おまけに、夜ねむっている間に大事な鍋を盗まれてしまった。

それからは、食事はいっさい水だ。たまにお湯にありつくと、ものすごくうまく感じた。

6 母国の土をふむ

top

ジェクンドーをたって二十日ばかりののち、セルゼポーラ峠をこえて南へ下って、ひさしぶりに麦畑のあるところを通り、セルゼカルナタンという小さな町へでた。

ここはラサからチャムドヘいく、北回りのキャラバン道路上にある町だ。

もう売る針もなくなった。

巡礼が物乞いするのは、ごく当然のことだから、私たちも二、三度やってみたが、こりごりした。

これをやっては、全く道がはかどらない。

どこの家でも、長いことお経を読ませておいて、一つまみしかサンバをくれないからだ。

仕方なく所持品を売ることにした。

雨着・ひとえ・余分のシャツ・かんな・短刀・数珠、しまいにはお守り箱まで売り食いしながら、七日めにソクジャンダン・ゴムバ寺についた。

ここから西へいけば、一週間でナクチュウカの町である。私たちは西南に進んだ。

ナク・チュウ川にそって、一日あまりさかのぼったところで、ゴワ船にのってむこう岸へ渡る。

峠を上りつめると高原状盆地の大湿地帯で、いろんな川の水源地になっている。

その湿地帯をすぎて、ラサヘの最後の峠を越えたときは、本当にうれしかった。

何百という峠を毎日こえ、もう峠にはうんざりしていたのだ。

この峠の南に小さい湖があり、その流れがラサのギイ・チュウ川へそそいでいる。流れにそって下る。

ドウゴン・ゴムバ寺をすぎて、ラサ渓谷の上流にでた。

レティン寺のほうから流れてくるギイ・チュウ川の本流にそって少し下り、鉄の鎖でつるした吊り橋を渡った。

気はあせるが、体が弱っているので、道が中々はかどらない。

耳なりを我慢して、はうようにして最後の岩角をまがったとき、ラサの町、輝く金の屋根のポタラ宮殿が見えた。

そして、暗くなりかけたころ、ようやくラサの町へ入った。

二月にラサを出発してから、半年ぶりで帰ってきたのだった。

ラサで四、五日休養すると、西川氏と一緒に、再びインドへむかっで出発した。

道中二十日あまりで、無事にカリンボンヘついた。

ただ、前のときとちがってチュムビーから別の道をとり、シッキム地方の王宮のあるガントクヘでて、それからカリンボンヘと帰った。

私はタルチン氏に東チベットの様子を報告し、西川氏を蒙古人ロプサンとして紹介して、しばらくおいてもらうことにした。

約十ヵ月の間に、インドの様子はすっかり変っていた。

その年の七月に、インドはイギリスから独立していたのである。

その後、私はカリンポンとラサを二度往復した。

そしてどちらの町にも、たくさんの親しい友人ができた。

ことにラサでは貴族の家の家庭教師などして、すっかりチベット人の生活にとけこんだ数ヵ月をすごした。

もちろん、私が日本人であるとは、誰一人、気づかなかった。

ところがたまたま、カルカッタのパンダラナンバル・ホテルに泊まっていたある日のこと、私は新聞で日本船のジャカルタ丸が港に入っていることを知った。

その記事を見た途端に、私はおさえることのできないほど、望郷の思いにがられた。

夜だったが、すぐにホテルをとびだし、タクシーをひろって波止場にかけつけた。

波止場の入口は、鉄の扉がしまっていて、内側には鉄砲をかついだグルカ兵が、見張りをしていた。

さっそくダルカ語で、中に入れてくれと頼み、五ルピーをつかませると、扉の上をのりこえた。

桟橋に横づけになっているのは、横腹に日の丸をつけた、まぎれもない日本の船である。 |

日本船の入港を聞いて波止場へ行き、扉を乗り越えて船長に会う。

|

中に入ると、ふんどしに下駄をつっかけた船員がいる。

その姿を見た瞬間、私はグッと胸をしめっけられるような感じがしで、思わず涙ぐんだ。

船長の三輪氏にあっても、思うように話ができない。

むりもない。十年ちかくも日本語をしゃべらなかったため、相手のいうことはよくわかるのだが、こちらがしゃべろうとしても、言葉がうまく出てこないのだ。

実に、じれったい感じがした。

船長の横にいた人が、下関ウニの瓶詰をとりあげて、割り箸をそえてすすめてくれた。

私は故郷の味をあじわっているうちに、帰国しようと決心した。

私はこのままこの船に残って、日本に帰りたかったが、三輪船長に、

「密航しても、日本につくまでに見つからずにいくことは、まずできますまい。

きっと途中の検査で見つかり、近くの港におろされてしまうことでしょう。

それにジャカルタ丸は、これからアラビアの方へいくのですから、やはり正式の手続きをして、帰国された方がいいでしょう。」と、いわれた。

私は船長に、父あての手紙を預けて船をおり、夜ふけのカルカッタの町を、トボトボ歩いてホテルへ帰った。

その翌日、私はカルカッタ警視庁に自首してでた。

私は取調べが終って、日本へ送り返されることがわかると、私と同じように蒙古人にばけて、カルカッタにいる西川氏のことを話した。

それをきいてすぐに刑事がとびだし、まもなく西川氏をつれてかえっできた。

西川氏は、まだ日本へ帰る決心がつかず、これからビルマにいこうとしていた矢先だった。

私たち二人はその年の九月に、政治犯として刑務所に入れられた。その後約八ヵ月をここですごした。

あくる一九五〇年(昭和二十五年)七月、刑務所をでた私たちはサンゴラ丸にのせられ、とうとう日本へ帰された。

私はこうして、実に十二年ぶりに、なつかしい母国の土をふんだのである。

top

****************************************

|