|

****************************************

Home 概要 チベット潜行十年(Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) カチン族の首かご(Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ)

Ⅲ ヒマラヤを越えて

1 敗戦のニュース

top

さて私は、ある日ラサのにぎやかなパゴルの大通りを歩いているとき、思わずハッと立ちどまっだ。

道の片隅に、馬具や羊の毛皮などをならべて売っているのは、数年前に内蒙古で顔見知りだったバーリンジンバという男だった。

先方も私を見た瞬間、ちょっととまどった様子だっだ。

が、すぐに思いだしたらしく、ニャッと笑った。もう逃げるわけにはいかない。

こっそり傍へよって、「どうだ、私の宿へ遊びにこないか。」といったら、彼はすぐ店を片付けはじめた。

宿へ帰ると、ダンザンがおどろいたり、喜んだりした。彼らは古い友だちだったのだ。

バーリンシンパは、もう三年も前からラサヘきているというし、タンザンの友だちなら、秘密の話をしても大丈夫だろうと思い、かねてから気がかりになっていることを訊ねた。

「戦争はどうなったか、知っているか。」

「何でも、ラサにすんでいる中国人の話だと、日本が負けたそうですよ。

しかし講和が成立して、勝ち負けはなかったという、噂もあります。」

これでは、どこまでが本当の話か、はっきりしない。でも、とにかく戦争が終ったことだけは事実らしい。

戦争中、チベット人の日本びいきは大変なもので、ラサの町でも中国人が戦勝の提灯行列をやったときなど、群集から石をぶっつけられて、ひどいめにあったそうだ。

とにかく戦争の結果を知りたかった私は、バーリンシンパが中国語を話せるので、彼をつれて中国国民政府の出先機関へでかけていった。 |

市内で顔見知りのバージンリンバと出会う。

彼に戦争の話を聞くと、日本は負けたという。

|

|

街中をバージンリンバと歩く筆者

|

そして情報宣伝係の中国人に、

「戦争は日本の負けたという噂がありますが、本当ですか。」と、質問した。

するとその役人は、得意そうに胸をはり、上機嫌で答えた。

「その通り、日本は負けたのだ。無条件降伏でね。国府軍は連合軍と一緒に日本を占領しているよ。」

あまりのおどろきに、私は足元からスーッと血がひくような感じがした。

それでも、心のなかでは「そんなバカなことは絶対にない。」と、思った。

その足で、郊外のデジリンカ公園にあるイギリス代表部へいった。

ここでは、チベット語を話すシッキム人が、

「日本は負けました。」と、ていねいに説明してくれた。

帰る道すがらバーリンジンバは、しきりになぐさめようとした。

しかし、国家という意識のない彼らには、この苦しい気持ちはわかるまいと、私は思った。

大抵のラマは、国家より宗教の方が大事だと考えているのだ。

私の心のすみでは、まだ日本の敗戦を信じられない気持ちが強く残っていた。そして、

「デマかもしれない。そうだ、すぐにインドへいこう。

インドへいけば正確なニュースがわかるにちがいない。ビルマには日本軍もいるだろう。」

と思い、急にインド行きを決心した。

私は以前から、インドかビルマへいきたいという考えをいだいていた。

タンザンに相談すると、彼ら夫婦も、かねてからインドの仏跡を巡礼したい希望をもっていたという。

でも、困ったことに、もう所持金が残り少なくなっていた。

長いあいだ使ってきたテントや、その他の不要品を売りはらったが、いくらにもならなかった。

そこで私は、内蒙古出身で、金貸しをしているダーラマという男に会い、

「お金を貸してぐださい。抵当もなにもありませんが、私もあなたも同じ内蒙古の東ソニット旗の出身です。

もし生きて故郷へ帰れたら、かならずご恩返しをします。」と、頼んだ。

ダーラマは、だまって、初対面の、私の顔をジーッと見つめていたが、

「よろしい。」といって私の申し出どおり、ドセ五十(約四万円)をすぐに貸してくれた。

このダーラマには、ずっとあとになってインドで再会したが、そのとき彼は笑いながら、

「あのとき、あなたの話を聞いているうちに、日本人だなということがわかったので、何もいわずに金を貸したのですよ」と、いっていた。

2 海抜五千メートルの湖 top

旅費ができたので、私たちはすぐインド行きの仕度にかかった。

しかし、周りの人たちには気づかれないように、チベットのずっと西のほうにあるダシロムブ寺へ、お参りにいくということにした。

九月二十日。

私たち三人は、徒歩でポタラ宮殿を右に見ながら、パルゴカリシのパゴダをくぐって、ラサの市外へでた。

このパゴダは土台が門になっていて、関所の役目をしていた。

やがて私たちは、郊外の野原にでた。さらに七キロほどいくと、最初の「ダカン」があった。

ダカンというのは、郵便物をとりつぐ宿駅のことである。

チベットには、五マイル(約八キロ)ごとに、ダカンがある。

そしてダカンとダカンの間には、一マイルごとに小さな小石の山がおいてある。

このダカンのところから道を右に、谷底をあがり尾根にでると、名高いレボン寺が見えてきた。

谷全体を僧房がうめつくし、その中央に、金の屋根をいただく本堂があった。 |

インドへのヒマラヤ越えは

峠の上り下りの連続であった

|

チベットの寺院でラッパをふくラマ僧

|

レボン寺は一四一六年に建てられた古い黄教の寺で、ここには七千七百七十七名のラマが住んでいるといわれている。

境内の中央を、きれいな小川が流れていた。

川底の砂には、キラキラ光る物がまじっている。

間違いなく砂金だが、チベットでは、政府が金をとることを禁じているのだ。

私たちは、本堂にお参りし、その夜は僧房の一つに泊めてもらった。

よく朝、寺をでて斜面を少し下ると、ダンバという村にでた。街道でしばらくまっていると、まえに打ち合せた通り、バーリンシンパが、私たちののる馬を三頭ひいてやってきた。

別れぎわに、バーリンジンバは、

「私はこの冬、内蒙古へ帰ります。 もしまだ日本の勢力が残っていたら、その人たちに見せなければならないので、私の身分証明書を書いてください。」といった。

そこで、小さな紙きれに証明書を書いたが、署名の下におす印がないので、小刀で小指をきっておした。

九月二十五日の朝、標高五千四百メートルのニャプソラ峠にかかった。

私たちが胸をつくような坂道を上っていると、深い朝霧をとおして、うしろからリンリンと鈴の音がきこえてきた。

まもなく、公文書や郵便物をはこぶ駅伝人が、みじかい槍の首につけたたくさんの鈴をふり鳴らしながら、小走りに走ってきて、私たちを追いこしていった。

チベットでは、こうして郵便物をはこぶのだ。

ニャプソラ峠の頂上に立つと、はるか南にブータンの国の山々が、かすんで見えた。

北東の方角にも山々がかさなりあっている。わかれてきたラサの町は、その山の下にあたるらしかった。

南側の足元には、紺碧の湖ヤムド・ユム・ツオがひろがり、すばらしいながめであった。

この湖は、不思議な形をしている。チベット人は、サソリの形ににているという。

湖の水面は海抜五千メートルというから、富士山より、約千二百メートルも高いわけである。

翌日はこの湖の岸にそって歩いた。 |

ネパールからインドへのヒマラヤ越え(原書p121)

|

冬は湖水が凍って歩いて渡れるのだが、私たちは大まわりをして、ナガゼという町についた。

ここから東へ約五キロいったところに、サムデン寺がある。

この寺の主は、チベットでも有名な女の生き仏といわれる、ドルジパモである。

当時(一九四五年)七才の少女で、雌豚の生まれかわりであるといわれていた。

彼女は自分自身だけでなく、人をも豚にかえてしまうことができると信じられている。

チベットは、全く不思議な国である。

九月二十七日にはまたせまい谷を上って、カロラ峠という峠の頂上へでた。

左右にそそり立つ万年雪をかぶった山からは、氷河が流れ、雪崩おちた氷雪が山裾の川床をうずめていた。

頂上からの下り道は、氷河から数メートルのところを通っている。

この全長二十ニキロに渡るカロラ峡谷の上り下りは、地形、高度、寒さのため、難所の一つにあげられている。

峡谷のあちらこちらに古い城壁が見えたが、これは一九〇四年にイギリスの軍隊がせめこんできたとき、チベット軍がむかえうちした遺跡だということであった。

つぎの日は、一日じゅう両岸のぎりたった川にそって歩き、九月二十九日になってようやくシャンゼの大平原にでた。

平野の真中に岩山があり、その上に城があった。この城は、ジャンゼ・ゾンの役所だった。

「ゾン」というのは行政上の区分単位で、さしずめ、日本の「県」にあたる。

ジャンゼは、チベットではラサ、シガゼにつぐ大きな都会で、絨毯(じゅうたん)の産地として名高い。

私たちはここで一日やすみ、旅の疲れをいやした。

3 ヒマラヤの雪地獄 top

十月一日にジャンゼを出発。これからは、いよいよ雪のヒマラヤ越えである。

出発して五日めにとまったトナという村あたりから、きゅうに雪が深くなってきた。

ゆきかう人たちは、みんな色眼鏡をかけている。

眼鏡の用意のない三人は、雪の反射で目をやられ、非常に苦しかった。

十月六日に、標高五千メートルのタンラ峠に立った。

左のほうに白雪につつまれたチョモ・ラーリ峰(七千三百メートル)の頂上が、まるでのしかかるようにそびえていた。

タンラ峠から十キロほど下ると、パリという町へ入った。

町の人の話だと、これからインドヘいく道は雪でふさがってしまい、除雪作業がすむまで開通の見通しがつかないという。

困ったことになった。旅費の残りも、もういくらもない。

私たちは、ここで旅費をおぎなうために、馬一頭をドセ十五(約一万一千円)で売った。

そして、色眼鏡などもととのえた。

十月九日の朝、雪道が開通したとき、いそいで宿を出発した。女のツェレンツォーを馬にのせ、私とタンザンは交替で馬にのることにした。

道をうずめた雪は、両側に二メートルほどの高さに、まるで壁のようにつみあげられてあり、歩く道幅は一メートルにもたりない。

ふみかためられた道をふみはずすと、腰まで雪にもぐってしまう。

渓流にかけられた危ない橋をわたり、高い崖の上をとおる。左下は目もくらむ深い谷だ。しかもこの崖道は、馬がやっと通れるほどの幅しかなかった。パリからめざすインドのカリンボンの町までは、ふつう七日かかる。

心の中で「どうか無事にいけますように。」と祈りながら、必死になって危ない山道を一歩一歩進んだ。

パリから十キロほどくると、道の両側にたくさんの羊毛の荷物が、ころがっていた。

きっと深い雪でとおれなくなって、荷物をすてていったのだろう。やっとの思いで崖道をおり、アモ川の川床にでる。 |

崖道を通る一行

|

川床にそって、奇妙な形をした岩がごろごろしている道を下る。

アモ川の流れも、しだいに大きくなり、岩をかむ水音がすさまじい。

両側の険しい山腹には、松の大木が多くなってくる。

雪がまばらになってきて、気温もぐっと暖かくなった。

約十キロほど歩いて、カ・ウオという部落についた。

ここは、海技四千メートルの高さである。

部落の家は全部木造で、板ぶきの屋根には、たくさん石がのせてある。

その夜は、ここで一泊することにしたが、宿の裏を流れるアモ川のひびきが、一晩中耳についた。

翌日の朝早く、再び出発。両側の険しい山腹には松・杉・ヒノキなどの森林が多くなってきた。

ごうごうとほえるアモ川の流れにそって、岩石をきりひらいて作った道を、うねうねと下る。

約五キロで谷がひらけ、リンモタン盆地へでた。

盆地をすぎると、またも峡谷に入った。

約七キロほど下ると、谷がきゅうに開け、町の姿が目に入った。

ヤートンの町である。チベット人は、シャースマとよんでいる。

町の入口の左側に、インド兵一個小隊が駐留していた。

町といっても、たった二百メートルほどの家並みにすぎない。

ところどころに、日本兵の悪口を書いたポスターがはってある。

町を通りぬけると木造の橋があり、わたりきったところに、数軒の家がたっていた。ここで、宿を借りた。

峡谷をとりまく山々は松・ヒノキ・カエデ・竹などの緑におおわれ、畑にはカブラ・大根・ジャガ芋・白菜などが植えられている。日本の景色によくにていて、なつかしかった。

あのパリの雪地獄から思えば、わずか二日の行程で、初夏を感じさせるような別天地である。

ここで所持金を全部インドのお金にかえた。

一ルピーがチベットの四サンで、日本のお金にすると七十六円五十銭の割合だった。

4 山ヒルの森 top

十月十一日、アモ川の西側にそって下る。

あいかわらず道の両側には、険しい山がせまり、その間をアモ川の急流が岩をかんで流れている。

やがて、ゆくての道路に大きな門があり、その横に役人の詰め所が見えた。

ここをとおらずにチベットヘ出入りすることはできないのだ。

ここの大門は早朝開かれ、夕刻には閉じる。我々が大門にちかづくと、詰め所から役人がでてきて尋問した。

「インドの仏跡へ、お参りにいく巡礼です。」といったら、荷物を厳重に調べてとおしてくれた。

五キロほど歩いて小さな村に入った。

ここから道は、ゼラプ峠へむかって上りになる。ゼラプ峠は海抜四千八百メートル。この分水嶺がインドとチベット(今は中国)の国境だ。

頂上にはオボがポツンと立っていた。

風がほおをさし、寒さが毛皮の服をとおして身にしみる。

足ぶみすると、こおった雪が足の下でバリバリ音をたてる。

手のとどくようなところに、ヒマラヤ山脈中第三番めに高い八千五百八十メートルのカンチェンシュンガの連峰が、白雪を夕焼けに赤くそめている。

息をのむように雄大で、美しい景色だ。

日暮れとともに寒気が、ぐっと強くなった。急な石畳の下り道がつづく。人間も馬も、クタクタに疲れきっている。幸い二軒の家を見つけて、ここへ泊った。 |

雪のヒマラヤ山脈

|

ヒマラヤ山脈のある部落の子供たち

|

十月十二日、リンドウ峠(四千三百メートル)に出た。この峠から、初めてインドの大平原を見た。

紫色にかすむインドの大平原のなかを、蛇のようにうねうねとまがって流れる川が白くひかっている。

地平線はかすんで空につらなり、足元の山々はジャングルにうまっている。

ヒマラヤの雪の連峰も、「オーイ」とよべば、山彦がかえってくるくらいに近くに見える。

私は一瞬ボーッとなってしまった。なんというすばらしいながめだろう。

峠からの下り道は、ほとんど垂直に近いほど急だ。

しかも石畳のジグザグ道がはてしなくつづく。あぶなくて馬にはのれないから引き馬する。

峠のあたりは灌木だけだったが、下っていくうちに、昼間でも暗いジャングルになってきた。このあたりには、山ヒルが多い。山ヒルは道にも草むらにも、木の上にもいる。

道にいるやつは、馬の足や人間の足にくっつき、上へ上へとはいあがってくる。馬が草むらに首をつっこむと鼻、口の中と、ところかまわずすいつく。

なかには眼球を吸われて、めくらになる馬もあるそうだ。

ヒルは血をすって、指くらいの太さになると、自分からポトリとおちる。

ジャングルの中を歩いていくと木の上からポタポタ落ちてきて、どこでもかまわず吸い付くのだ。全く気味が悪い。 |

ヒルがポタポタ落ちてくるジャングルの道

|

パタムジ村までおりてきたら、これはまた意外にも、暑くて暑くて毛皮の服などきていられない。

すぐに夏服にきがえた。それでもシャツもズボンも汗でベトベトと体にくっつく。

昨日のゼラプ峠での身をきるような寒さなど、まるで夢のようだった。

5 日本人に会う top

十月十六日の夕方、ついにインドのカリンボンの町に到着した。

ラサを出発してから二十六日間の、苦しいヒマラヤ越えであった。

カリンボンはヒマラヤ山脈の麓にある町で、海抜千二百メートルのところにあり、チペット・シッキム・ブータンとの交易地として栄えている。

人口も二万人に近く、中々にぎやかだった。

私たちは、ラサの蒙古人仲間から紹介されたダルマという蒙古人の家をたずねていった。ダルマは象牙などの彫刻師である。彼はわたしが、一番心配していたことを話してくれた。

「日本は負けたのです。」

この悲しい事実を、もう疑うことはできなかった。 |

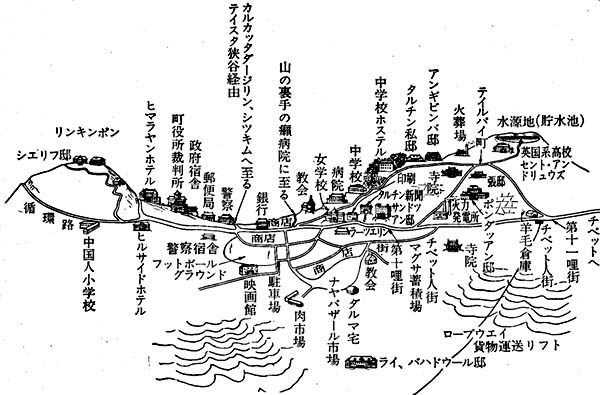

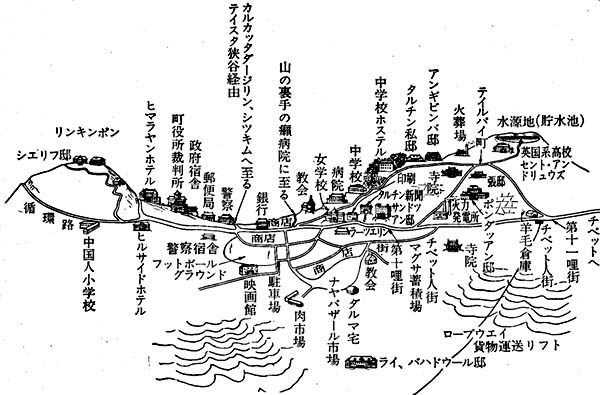

カリンボン町略図 原書 p156

|

町へでると映画館では日本降伏のニュースを上映していたし、ビルマ方面で手柄をたてたインドのグルカ兵(グルカ族の部隊)が、ぞくぞく帰ってきていた。

この町にも復員した兵士がいて、どこへいっても彼らの戦争話でもちきりであった。

私は一週間くらい、ぼんやりして、まるでふぬけのようだった。

私は戦争に役立てようとして、支那奥地の西北ルートやその他を調べてきたが、戦争の終った今となってはすべて無駄になってしまった。

まさか負けると思っていなかった日本が負けたのだ。

私は毎日、町の裏山にのぼって雄大なカンチェンジュンガ峰の見える崖の上にねころび、これからどうしたらよいかと考えた。

心のささえを失った私は、むやみに肉親の顔がみたくなった。しかし、日本に帰る方法はなかった。

そうしているまにも、私たちの持ち金は、どんどん少なくなっていった。

しかたがないので二頭の馬を売ることにした。馬は二百十ルピー(約一万四千円)ですぐ売れた。

するとタンザン夫婦が、

「一生のお願いだから、インドの仏跡巡礼に行かせてください。」と頼むので、私も思いきってでかけることにした。

カリンボンからシリグリまで六十キロを徒歩でいき、そこから汽車にのり、マニハリガットからは汽船でガンジス川をこえ、ブダガヤの仏跡をお参りした。

ブダガヤは、釈迦が菩提樹の下で悟りをひらいた地といわれ、有名な聖地である。

ツェレンツォーとタンザンは、仏跡の塔や菩提樹に参詣して、ありがた涙をこぼしていた。

そして私にたいして、心から感謝した。

仏跡巡礼からカリンボンに帰ってきた私たちは、さっそく生活のことを考えねばならなかった。

幸い親切なダルマのせわで「チベット新聞社」の社長タルチン・バーブー氏に面会し、私はここで印刷の仕事にありついた。

月給は十五ルピー(約千円)だった。

タルチン氏はチベット人だが、熱心なキリスト教徒で、英語・インド語・グルカ語・ウルドゥ語・チベット語を自由に話せた。

彼はタンザン夫婦にも、木製の毛っむぎ機械で、毛糸をつむぐ仕事をあたえた。

十一月のおわりごろのある日、私が事務所にいると、玄関で、

「アロー・ソクボ・ヨワリベ。(おーい、蒙古人いるか)」と、どなる声がきこえた。

玄関へでてみておどろいた。

子羊の毛皮の帽子をかぶり、ひげぼうぼうで黒の蒙古服に大きな荷物を背負い、太い棒を杖がわりについた男が立っている。

見ると三年前に内蒙古で別れたきりの、友人西川一三氏たった。

「おお、西川君ではないか。」

「あ、君は木村君!」

私たちは、感激して、しっかりと手をにぎりあった。

西川氏の話によると、彼は私のあとを追ってラサに入り、私のゆくえをたずねた。

そしてダシロンプ寺へ参詣に出かけたと聞いて、そちらへ行ってみたが居ないので、てっきりインドヘ行ったと思い、さらにカリンボンへ来たということだった。

町へ入ってたまたま、

「このへんに蒙古人はいないか。」とたずねた家が、偶然にも新聞社の向かいの家だったのだ。

彼もやはり日本人であることを隠して、蒙古人ロプサンと名乗っていた。

私も西川氏も、蒙古人にばけているのだから、周りの人々に気づかれないように用心しなければならなかった。

その晩二人は、誰もいないところへいき、

「日本は、本当に負けたんだなあ。」といったまま、手をとりあって悲しんだ。

これから先のことも相談したが、

「あせらず時機を見て、日本へ帰るのが一番いいだろう。」と、いうことになった。

一九四六年(昭和二十一年)の一月になって、タンザン夫婦が、

「チペットにかえりたい。ここは気候も食物も、私たちの体にあわない。

チベットへいけば、なんとかして暮らしていけますから。」と、いいだした。

むりもないことだった。じつは、内蒙古を出発するときに、

「この大旅行から無事にかえれたら、三人で大きな牧場を経営しよう。」と、話しあったのだ。

だが日本がやぶれた今では、その希望ももう夢となってしまった。

長い間、苦しい生活に我慢しながら、私につくしてくれた夫婦に、なんといって感謝してよいかわがらなかった。

私は夫婦に何一つむくいてやることができないので、内蒙古時代から肌身はなさずもっていた金メッキの観音像と、十六羅漢(らかん)模様のかぎ煙草入れを、ある金持に百三十ルピー(約八千七百円)で買ってもらいい、その金をあたえた。

夫婦にひとまず、シガゼの町へいく予定であった。

すると西川氏がラサのレポン寺へいきたいといって、途中まで三人で一緒にいくことになった。

二月のある霧の深い朝、彼ら三人は私に手をふりながら町角をまがっていった。

残された私は、非常にさびしくなった。

祖国日本を遠くはなれた外国で、とうとう私は一人ぽっちになってしまったのだ。

6 再びチベットへ top

|

木村氏が泊っていたカリンボンの実業家タルチン氏邸

|

タルチン氏夫妻と木村氏(中央)

|

その年の十一月のすえのある日、社長のタルチン氏が私をよんで、こんな話をきりだした。

「中国がチベット国境へ、軍隊を集めているという噂がある。

前からチベット側は独立国だといい、中国側はチベットは中国の一州にすぎないといって争ってきた。

中国はこのさい、武力で一気に片をつけてしまうつもりなのかもしれない。

それで君はもう一度チベットへいき、中国政府がチベットヘ本当に攻め込む用意をしているかどうか、確かめてきてもらいたいのだ。」

これは危ない仕事だった。

でも私は、東チベット方面は全く知らなかったので、ぜひ見ておきたかった。

日本人で、これまでに東チベット方面へ入り込んだ人は、誰もいない。

それにこの前、チベットヘいったときも日程が短くて、見落とした場所もたくさんあり、残念に思っていたところだ。

「よろしい。まいります。」

私は思いきって引受けた。そして旅費として五百ルピー(約三万四千円)もらった。

仕度ができたので、カリンボンにあるキャラバンの宿を訪ねてまわった。

すると都合よく四、五日中に出発する一隊が見つかった。

隊長は若いカムバ・ラマで、僧兵らしいたくましい男だった。

チベットでは東チベットを「カム」といい、その地方の住民を「カムバ」という。

カムバは大体気があらく、乱暴者がおおいので、一般にはおそれられている。

私は隊長に、ラサまで寝具そのほか少しの荷物を運んでもらうことを頼み、代金を先払いした。

自分は徒歩でいくことにきめた。

一九四六年十二月十日の午前五時、カリンボンを出発。このキャラバンは、百頭のラバをつれていた。

私も狐の毛皮の帽子をかぶり、チベット服を裾短かに着て、カムバ風の姿をしていた。

一行は一日に二十キロから三十キロ進んだ。

毎日、朝早く出発してお昼頃には、予定の宿泊地へつく。

冬は午後になると、きまって強い風が吹き、旅にはふむきだからだ。

カリンボンを出発してから二十日め、一九四七年(昭和二十二年)の正月元日に私は、再びラサへ入った。

そしてジャムツという男の家を訪ねた。

ジャムツは外蒙古出身で、彼がカリンボンヘ象牙や紫檀(したん=香木)を買いにきたとき、私は知合いになっていたのだ。彼の家には大勢の外蒙古人が集っていた。 |

キャラバンに同行して再びチベットへ戻る筆者

|

私はそのなかで内蒙古時代の古い友人を見つけ、終戦のときの内蒙古の模様などを聞くことができた。

日本が降伏したことがわかると、それまで日本に協力していた蒙古人たちは、ほかの蒙古人たちに非常にいじめられたそうだ。

ジャムツの家に集る蒙古人たちは、私が日本人であることは知っていた。

でも彼らは口がかたく、秘密をあばくような真似はしなかった。

西川氏のことをきくと、彼はレボン寺に弟子入りして苦しい生活によくたえて勉強しており、誰も日本人だとは気がついていないという。

私は今度の冒険旅行に、彼をつれていこうと思い、よびだした。

つぎの日、西川氏はジャムツの家にやってきた。

寒い冬だというのに靴もはかず、薄い粗末な僧衣を着たきりだった。

彼は前から近眼だったが、ますます度がすすんでいる様子だった。

聞いてみると新弟子の部屋は昼間でも薄暗く、そのなかで菜種油をともして、一日中経文を暗記しているためだという。

彼は私の話をきくと、未知の国への冒険旅行を、ぜひやってみたいといった。

私たちは「モンラム大法会」が終ってから出発することにした。

ラサでは一月四日から、毎年の一行事であるモンラム大法会がチョカン大聖殿で行われた。

この大法会は二十一日間つづく。セラ・レボン・ガンデンの三大寺をはじめ、その他の寺院のラマが参加する。

国が平和であり、仏教がさかえるようにいのる行事である。

法会は毎日、朝早くからはじめられ、一日六回、大聖殿のしき石から屋根の上までラマたちがびっしりならんでお経を読む。

そのときはラマ服を油でテカテカに光らせ、目のふちを鍋ずみで黒く隈取りした僧兵が、棒をもって肩をいからせて取締っている。

僧兵は見物の群集がさわいだり、僧侶がなまけたりすると棒でぶんなぐる。

なぐり殺しても罪にならないというのだから、大変な法会である。

西川氏も、毎日この法会に出ていた。

top

**************************************** |