|

****************************************

Home 概要 チベット潜行十年(Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ) カチン族の首かご(Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ)

カチン族の首かご

(原著者 妹尾隆彦、編者 中山光義)

●「カチン族の首かご」を読むまえに

太平洋戦争のさなかの一九四二年のこと、ビルマと中国の国境に近い高原地帯を進んでいた妹尾(せお)陸軍一等兵は、人食い人種だといわれる未開のカチン族部落にはいり、彼らの王様にされてしまう。

こうして王様は「カチン国憲法」を発布し、総理大臣、文部大臣、大蔵大臣を任命して、新しい国作りに忙しい日が始った。 カチン国にも悪人がいて、酋長を殺し、領地を奮いとろうとする乱暴者が現われる。

王様はこの悪人を捕えて大裁判を行なう。

やがて、イギリス軍や中国軍が大兵をあつめ、じりじりとカチン国を取り囲み始めた。

このとき、カチン族がたよりにしている日本人の王様は、熱病にかかって重態になった。

この記録は太平洋戦争中の、まことにめずらしい事件を、少年少女向きに書き改めたものである。

原著者の紹介 妹尾(せお)隆彦は一九二〇年香川県に生まれる。一九四一年、関西大学専門部卒業後タイ・ビルマ方面からカチン高原に留まり、一九四六年に帰国する。のち、大蔵事務官、運輸事務官等を経て、現在、大阪市港湾局に勤務する。 |

Ⅰ 人食い人種の国へ

|

ビルマ全図――ブータンの右にカチン高原が、

左にチベットからインドへのヒマラヤ越えの道がある。

|

カチン高原の略図、ミッチーナはビルマの鉄道の最北端。ミッチーナからサンブラバムへの道は、橋のない激流が何本も横切っている。

|

1 岩をかむ激流 top

昭和十七年六月末のことだった。

ビルマ鉄道の終点ミッチーナ駅から、ビルマの北方にひろがるカチン高原にむかって、私たちの部隊は出発した。

この高原には、日本軍に負けたイギリス軍や中国軍の兵士が、たくさん隠れていた。

そのうえ、人食い人種といわれる、恐ろしいカチン族が住んでいるのだから、私たちは油断できなかった。

部隊の人員は百五十名。

その中からえらばれた私(妹尾一等兵)は、英語が話せるというので、特別の役目があたえられた。

それは部隊よりも一足先へすすんで、こっそり敵のようすをさぐるという、重大な役目である。

幸い出発するまえに、カチン語の通訳ができる道案内を、二人見つけることができた。

一人は、色白のまだ少年らしさのぬけきらないビルマ青年で、名をモンラインといった。

もう一人は、色の浅黒いほお骨のとびでた背の高い中年の男だった。名前はザオパンといった。

ザオバンはカーキ色のシャツ・ズボンに、同じ色のヘルメットをかぶっていた。

部隊の全員は、七台のトラックにのり、霧雨のなかをすすんでいった。

村はずれには、雨にぬれて黒くひかった水牛が、ものぐさそうに首をもたげて、私たちを見送っていた。

ビルマは、すでに雨期に入っている。

私たちのトラックは、密林のなかの道を、あえぎあえぎはしり続けた。

ようやく、ミッチーナから五十四キロほどきた地点で、道は川につきあたって、ぷっつりきれていた。

マリカ川の支流ブンジンカ川である。

私たちは車をおりて、ふりそそぐ雨のなかへでていった。道は切り立った崖になっている。

川をのぞいてみると、うずまく濁流が、両岸の崖にぶつかって、白いしぶきをあげていた。

ここにかかっていた大吊り橋は、イギリス兵や重慶軍の兵士がにげるときに、爆破していったのだ。

これからさきは、吊り橋がすべて爆破されているのだから、トラックはもう使えない。

私たちは、徒歩ですすまねばならないのだ。

トラックをおりた兵隊たちは、すぐにテントをはり、サトウ・米・塩などの食糧、兵器・弾薬・無電機など、ぬらしてはならないものをはこびいれた。

しかし、工兵隊は、着くとすぐに、全員ふんどし一つになって、渡河の準備を始めた。こわされた吊り橋の橋げたが集められて、筏を組みはじめる。

泳ぎに自信のある一人の兵隊が、体に綱をまいて、むこう岸をめがけて、濁流へとびこんだ。

渦にもまれて浮いたり沈んだりしながら泳いでいく黒い頭を、みんなは手に汗をにぎって見守っていた。

兵隊はどうにか、はるか川下の対岸にはいあがり、見ていたみんなは、「わあっ」と声をあげて喜んだ。

すぐに綱のさきはワイヤーに結びつけられ、むこう岸の兵隊は、ぐんぐん綱をひっぱった。やがて両岸は、太い丈夫なワイヤーでつながれた。

そこへ数人の兵隊たちが、木の筏をはこんできた。それを見ると、ザオバンがさけんだ。

「だめ、だめっ。木の筏じゃだめ。竹の筏でなくちゃ。……木の筏じゃ、しずみますよ。」

木が水にうかないということが、私には、どうしても納得できない。

「あなたたちは、この川を、まるっきりしらない。これは魔の川です。今にそれがわかります。

あなたがたに、あの渦が見えないのですか。

あの渦の下には、虎の牙のように、するどくとがった岩が、無数に隠れているのです。

あの渦にまきこまれたものは、岩の牙で、ずたずたにきりさかれ、二度とうかんでこない。

カチン族はこの川をよくしっています。だから雨期には、なるべくこの川は渡らないのです。

とにかく今の、その渡河の方法をかえねばなりません。……」

私はザオバンの言葉を、工兵隊長にはなしたが、

「まあ、いまに見ていろ。」と、かるくあしらわれてしまった。

ザオバンは両手をひろげて、しかたがない、という顔つきで、肩をすぼめてみせた。

第一回の渡河作業は、ザオバンがいったとおり、失敗した。

木の筏は、水の流れがあまりに激しいので、浮かばないのだ。

私はザオバンのいった、木が水に浮かないわけが、やっとわかった。

川は、人間の力の小ささを、あざわらうように、山をふるわせ、谷間にとどろき渡って、ながれている。

渡河作業は、なおもねばり強く続けられた。そのうち、冷たい雨しぶきの中に、夕闇がたれこめ始めた。

2 首狩り族の村へ top

次の日、雨はやんだが山峡には、濃い霧がたちこめていた。

工兵隊は、夜どおし渡河作業を続けたが、何度も失敗して、どうしてもうまくいかなかった。

目的地のサンブラバムまでは、五つの渡河地点がある。

そのたびごとに、こんなことを繰返しているのでは、いつ着けるのかわからない。

私たちが困っているようすを見て、ザオバンがいった。

「川むこうにはカチン族の部落があります。そこへいって渡河の手助けを頼んでみませんか。」

「えっ。」

私も隊長の窪田中尉もびっくりした。

首狩り族のカチン族が、日本軍の手伝いをするなんて、夢にも考えていなかったからだ。

「私と一緒にいって話しなさい。私は妹尾さんの命をお守りします。私には自信があります。」

ザオバンの強い言葉をきくと、私は、あたってくだけろという気持ちになってきた。

それで隊長にむかい、

「一人ずつなら渡れそうですから、私と通訳と、二人だけをさきに渡してください。

このような川になれている現地人には何か、特別の、渡河する方法があるように思われます。」と、いった。

「うーむ。」隊長は、しばらく腕ぐみして考えたのち、やっと許した。

「様子のしれない蛮地へ、ただ一人の日本人をやるのは心配だが、このような状態では先が思いやられるからな。

くれぐれも気をつけて、危ないと思ったら部隊のつくのを待て。いいな。」

そこへ工兵隊から、水勢がおとろえたので、一人ずつなら渡河できるかもしれないという報告があった。

私たち三人は、渡ることにした。

まず、私一人がふんどし一つになり、軍服や装具を頭にくくりつけ、スッ裸の工兵とともに筏にのった。

全隊員が見つめているうちに、筏は岸をはなれた。

筏は工兵の頑丈な手で、一たぐりごとに、だんだん川の真中へでていく。

突然、筏はぐっとしずみ、水圧のため、体が波にのまれそうになる。ワイヤーから手をはなせば、渦にまきこまれて命はない。 |

竹の筏で激流を渡る筆者(後側)

|

懸命にワイヤーにとりすがり、二人は全身の力をふりしぼって、ワイヤーをたぐった。

時々、とびちるしぶきが顔にぶつかって、息がつまりそうになる。

川の真中をすぎると、水勢がすこしずつ弱まり、やっとのことで、むこう岸へたどりつくことができた。

ふりかえると川をへだてた対岸で、戦友たちが手をふっているのがみえた。

次にザオバン、三番目にビルマ人の通訳モンラインが渡ってきた。

三人は身なりをととのえて、蛮地に第一歩をふみいれた。

雨あがりの山道に軍靴のあとが、一歩一歩、くっきりとついていく。

日本人として、最初の足跡がきざみこまれていくのだ。

私は誇りをかんじ、胸をふくらませて、力強く蛮地の土をふんだ。

密林のなかのまがりくねった道を六キロほどすすむと、赤屋根のバンガローと、吊り橋の鉄塔が見えた。

第二渡河点ウンソプカ河畔である。

一軒のバンガローのとびらをあけたら、プーンと鼻をつく嫌な匂いがした。そこには一人の男が死んでいた。

おどろいてとびだしたら、モンラインとザオパンが、かわるがわるに、

「あれは確かに、コレラでやられたのだ。」と、いった。

こんな蛮地では、コレラはめずらしくない病気である。

すぐ渡河地点の偵察にいってみた。

ここも第一渡河地点と同じように濁流が、いくつもの白い水脈をつくって、ものすごい勢いでながれていた。

岸に竹の筏があるのを見て、ザオバンは喜んでいった。

「ちょうどいい。これで川を渡って、カチン族にあって、彼らに応援を頼んで渡河準備をするのです。

さあ、いきましょう。」

ザオバンはジャングルへはいり、手頃の竹をきってきて、櫂(かい)をつくりだした。

「妹尾さん、あなたは本気でカチン族の部落へいくつもりですか。」

モンラインが心細そうにきいた。

「とんでもないことです。人食い人種のところへなぞ行けるものですか。

行けばたちまち私たちの首ははねられ、体はグツグツ煮て食われてしまうのですよ。」

私のかわりに、ザオパンが答えた。

「行きたくないものは、むりにいく必要はないよ。」

彼はモンラインを相手にしないで、せっせと櫂(かい)をつくっていた。

「さあ、用意ができた。早く……。」

筏は長さ五メートル、幅一メートルあまりの竹をならべて、竹の皮でむすびあわせたものだが、人間二人の重さを充分にささえて浮かんだ。

ザオバンはモンラインを岸に残し、筏を岸からつきはなした。

彼は、「ハッチェ、ハッチェ」と、拍子をつけながら、竹の櫂で必死にこぎだした。

でも岸からすこし離れると、筏はたちまち矢のような早さで川下へ流され始めた。

「あっ、いけない。」

私も櫂を手伝いながら、命からがら、こちら側の岸へこぎもどり、陸へとびあがった。

本当に危ないところだった。もし、こぎもどることができなかったら、私とザオパンは確実に死んでいただろう。

もう一度、筏のあった場所まで引き返してくると、モンラインの姿はなかった。

「ちえっ、あいつめ、逃げたな。」

ザオバンは、ぺっとつばをはき、ビルマ語でののしった。

そのとき草むらから、腰に布をまきつけた土人の少年が首をだした。

「ホ、ホーイッ。」

ザオバンが奇妙な声でよびかけると、少年は別におそれるようすもなく、こちらへちかづいてきた。

ザオバンは耳なれない言葉で何か話しかけてから、ふりむいて私にいった。

「この少年はカチン族の子供です。この少年が、あの筏にのってきたのだそうです。

川のむこうに村はない。こちら側の山の上に、村があるといってます。少年に案内させましょう。」

私はもう一度、バンガローまでもどろうと考えた。

モンラインがいなくなったことと、カチン族の少年に案内させて、部落へ行くことを書き残しておく必要があったからだ。

私がバンガローまでくると、伴少尉が数名の兵隊とともにかけよってきた。

「おお、妹尾、あえてよかった。中隊長は君の護衛をするように、わしに命じたので、急いであとを追いかけてきたところだ。」

そこで、私は書き残そうと考えていたことを、少尉に話をした。

少尉は一個分隊ほどの兵隊をつれていけといったがそれを断わり、二人の古参兵だけに同行を頼んだ。

3 カチン族の首かご top

カチン部落への道は、ほかの人たちには、絶対に見分けがつかないような入口から始っていた。

こんなところを通って道にでるのかと思うようなところをとおっていく。

念のために通信紙を細くさいた紙きれで、ところどころに目印をつくっておいた。

人間のとおった跡が、かすかにわかるような木や草の間をたどって、山の中腹までのぼると、やっと一筋の道が現れた。

これがカチン族の部落に通じる道なのだ。

一時間半ほどのぼると山頂へでた。

太陽は、もう西へ傾きかけていた。

峰づたいに五キロほどすすむと、奇妙なものを道ばたに見つけた。

幅二メートルほどの壕が、直径十メートルほどの輪のかたちに正しくほられ、壕の内側の円形の地面には、雑草がしげり、竹がはえていた。その近くには同じものが、いくつもある。

「妹尾さん、これはカチン族の墓です。カチン族は村の近くへ墓をつくる。墓があるのは村が近いしるしです。」ザオパンはうれしそうにいったが、私は気味が悪くなってきた。

そこらの木の影に首狩り族の目が光り、いまにも毒矢がとんでくるような気がしたからだ。

あたりのジャングルは、シーンと静まりかえっていた。 |

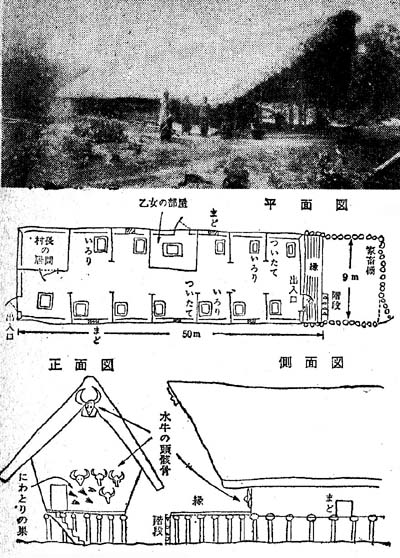

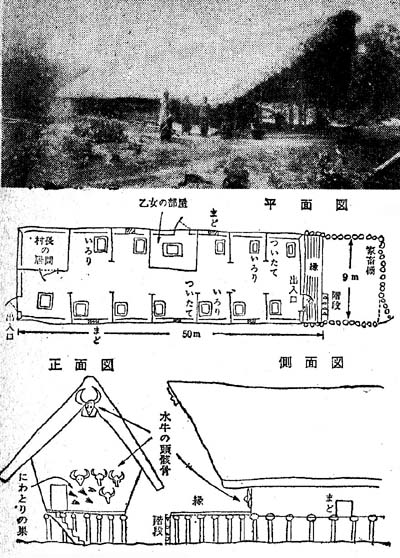

カチン族の部落

|

「妹尾(せお)さん。」 突然、ザオバンに話しかけられて、ぎょっとした。

「頭の上に気をつけてください。カチンの山では、時々風もないのに枯れた大木が、倒れかかってくることがある。」

親切な注意が、かえって私に新しい恐ろしさをあたえた。

また、妙なものを見つけた。

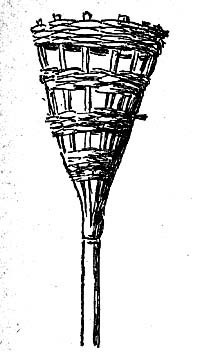

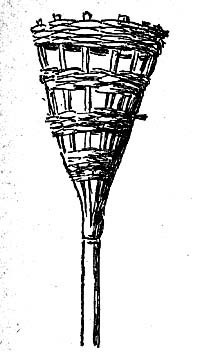

竹篭をのせた二メートルほどの竹が数本(カチン族の首かご)立ち、また盆踊りのやぐらのような高さ二、三十メートルのやぐらが、そびえ立っていた。

「いまにわかりますが、これがカチン族が、神に供物を供える祭壇ですよ。」

篭は人間の頭骸骨をかざる首の台、やぐらは家畜のいけにえをそなえるものだと、ザオバンが説明してくれた。

やっぱりカチン族は、いまでも首狩りの風習をもっている蛮人だった。

「カチン族がおがむものは、神でなくて精霊です。この精霊をナットといいます。

カチンは病気になったり、災難にあったりすると、ナットの怒りを静めるために、ナットの好物である家畜の首をきって、このやぐらの上にまつり、家畜のからだを料理して、このやぐらのまわりでさかんな酒もりをし、災難が遠ざかるまでお祈りと踊りが毎日、毎晩つづくのです。」

「もし、それでも病気が治らなかったらどうするのだ。」

「そのときは、まじない師がナットの精霊におうかがいします。

なにが気にいらなくて病気を治さないのか。どうして災難を遠ざけてくれないのか、などとね。

するとナットが、ついに人間の首がほしいというのです。

そこでいよいよ首狩りがはじまり、旅人や外国人、それに、日頃うらみのある他の部落のものなどが、そのいけにえとなります。

カチン族が首狩り族だの、人食い人種だのといわれるのは、こんな理由があるからです。」 |

カチン族の首かご

|

人間でも家畜と同じように、首をきられた体は料理されてしまうらしい。

これからたずねていく部落に、もし病人でもあったら、旅人であり外国人である私たちの首は、さっそく胴からはなされて、この竹のてっぺんの、竹篭の中にいれられて、ナットに供えられるかもしれない。

そう思うと、私はぞっとした。

密林がきれてひろい台地へでた。途方もなく長い草ぶき屋根の家が、五、六軒見えた。それが部落だった。

犬がほえ、豚とニワトリがさわぎたて、かけまわる。

家の横に窓がおいていて、男だか女だかわからない顔が、じっと私たちを見守っていた。

やがて村長の家へ案内された。

カーン。カーン。

部落の中央につってある鐘がなる。

遠くへ野良什事や狩りにでている村人たちに、すぐ集れという合図なのだ。

村長の家は、床も壁も竹でできていた。

竹壁には、ところせましと動物の頭骸骨がかざられ、一番大きい水牛の頭骸骨には、角に上着がぶらさげてあった。

いろりの周りには虎や鹿の毛皮がしかれ、竹でつくった枕がおいてある。

ビールのような味の酒がだされた。酒のさかなは竹串にさして、いろりの上でいぶした鹿の肉だった。

肉を竹串からぬき、こまかくさいてだしてくれる。

やがて村長を先頭に、銃や弓矢をかついで帰ってきたカチン族が、ドヤドヤと入ってきて、室内がいっぱいになった。

みんな私たちの顔を、じっと見つめている。

でも、乱暴をしそうなようすはなかった。

ザオバンは村長にむかって、私たちが部落を訪れたわけを話した。

つぎに、私は戦争の話をした。

そして日本軍が川を渡るために、一日だけ、君たちの力をかしてくれと頼んだ。

カチン人たちは、ガヤガヤいいながら相談していたが、

「よし、わかった。日本軍の渡河を手助けすることにしよう。」

と、返事をした。それをきいて、私はほっと胸をなでおろした。 |

カチン族の家と見取り図

|

4 ザオパンの秘密 top

夜中にふと目をさますと、横に寝ているザオバンが、しきりに何かつぶやいている。

寝ごとかと思ったがそうではなく、誰かと声をひそめて話をしているようすである。

私は、すばやくピストルの引き金に指をかけて声をかけた。

「おい、なにを話しているんだ。」

「実は昼間打ち合せたとおり、近くのカチン人たちがきて、いま家の外で仕事の指図をうけたいといっているのです。

私は、それでいま手順を説明してやっているところです。」

「嘘をつけ、なんの物音もしないじゃないか。」

「あなたには聞えないでしょうが、私には聞えます。二人、五人、十人……二十二、三名の者がそとにいます。

疑うなら、外へでてみてごらんなさい。」

戸をあけて外へでてみると、暗闇の中に、それぞれ山刀をわきに、腰布を短くたくしあげた、強そうな男たちが、二十二、三名うずくまっていだ。

彼らはザオバンの姿を見ると、いっせいにうやうやしく頭をさげた。

そして彼が何かいいつけると、全員が立ちあがり、サーッと風のように、闇のなかへ消えていった。

すべてが無言のうちに、音もなく行われたのだ。

私は、一糸みだれぬ彼らの行動に感心するとともに、彼らに堂々と命令するザオバンに興味をもった。

ただの道案内や通訳ではない。しかし、ザオバンとは、一体何者だろう。

室内にかえると、いろりのほだ火をかきたてながらザオバンにたずねた。

「君は、ただのガイド(案内人)ではなさそうだ。

差支(さしつか)えなかったら、本当のことを話してくれないか。」

「よろしい。あなたにだけ、私の身の上をあかしましょう。実は、私は、カチン族です。」

「うーん、やっぱり。」

うなずく私の顔を見ながら、彼は話し始めた。

ザオバンはカチン高原の中心地、サンブラバムの東北三十ニキロの土地で、カチン族長の長男として生まれた。

少年時代からイギリス人に支配されるのがくやしくて、ある日こともあろうに、総督にむかって卵を投げつけた。

その罰として、部落からインドへ追いやられた。

見知らぬ土地で青年になった彼は、カルカッタで英印軍の兵士になった。そして、今度の戦争である。

その間に手にした書物を読んで、ザオバンは日本という国のことを知り、非常に興味をもった。

ビルマで英印軍が日本軍に負けたのを幸いに脱走し、日本軍の通訳と道案内人になった。

これはできることなら日本軍の力をかりて、カチン高原の開発をしたいためだった。

外国人は、彼らをひとくちにカチン族とよんでいるが、言葉・風俗・習慣などが、それぞれ違っている。

チンポー・マルー・ラシー・チ・カオリという五つの種族からなっており、彼らはカチン族とよばれるのを好まない。

五つの種族のうち人口が一番多く、勢力の強いのはチンポー族で、マルー族やラシー族の言葉は、チンポー族には通じないが、チンポー族の言葉は、他の種族にも通じる。

ザオバンの父は、そのチンポー族の一番えらい族長であった。

カチン高原には、昔からコーカムとよぶ王家があり、その下で五人の族長が政治を助け、また、それぞれの領地には酋長・村長がおかれている。

最近コーカム(王)が死に後継がないため、いまでは五人の族長が相談して、政治を行っている。

イギリスの総督はいるが命令は出さず、ただ、五人の族長を監督するだけである。

ザオバンの父は、少し前に亡くなったので、彼が後を継いでいる。

ほかの族長より、文明国のようすをよく知っており、インド語・ビルマ語・英語が話せ、そのうえ、一番勢力の強いチンポー族の族長であるから、五人のなかで首席をしめている。

はっきりいえば、カチン高原一帯は、ザオパンが治めているのも同じであり、彼の命令にそむく者は殺されることを、だれでも知っている。

年は三十六才。ザオパンの「ザオ」という名は、族長の長男でなければつけられない名前である。 |

ザオパンの話は終った。

きいていた私は、おどろきで息がとまりそうだった。

それと一緒に、何というすばらしい男を協力者にしたことだろうとうれしさと興奮で、私はもう眠るどころではなかった。

次の朝、村の入口にあった、太い見事な竹の林はきれいにきりはらわれて、一本も残っていなかった。

その竹は、夜の明けるまでに、麓まで運搬をおわっていたのだ。実にすばやいやりかただった。

カチンの山には、木と同じように肉がつまって水にうかない竹と、普通の竹とがある。

中には、そのまま米びつになるほどの太さの竹もある。

筏にするには、直径二十センチほどの、水にうく竹を使う。

私が渡河点へかえってみると、すでにいくつかの筏ができあがっていた。

ザオバンの命令をうけたカチンたちは、暗いうちから仕事にかかっていたのだ。

幸い雨がふらなかったので、部隊全員は第一渡河点までやってきていた。

私は窪田中尉にあって、昨夜きいた族長ザオパンの話をすると、

「それはすばらしい。あの男が族長とは夢にも思わなかった。

そういう人間と一緒になれたことは、これからさき、どんなに心強いかしれない。

きらに緊密な連絡をとってくれ。わしからも、よろしく頼んでおこう。」と、大変喜んだ。

5 魔の山 top

ザオバンの命令一下、活発なウンソプカの渡河が始った。

竹の筏の上には、両側に櫂を持ったカチン人のこぎ手がならび、一番うしろに指揮者が立っている。

兵隊十五人をのせた筏は、指揮者の命令どおり「川上っ」とさけべば、いっせいに川上へ、「川下っ」といえば、いっせいに川下へすすむ。

筏はあざやかなこぎ手によって、たくみに渦巻きをさけ、次々と対岸へ渡っていった。

日本兵なら数十時間もかかった渡河作業もこの分なら二時間たらずで終るだろうと思われた。

私たちも、その一艘にのって川を渡った。 |

カチン族の支援を受けて激流を渡る日本軍

|

その筏の上で、ビルマ人通訳のモンラインが、マラリアにかかったからといって、どこかへいってしまったことを聞かされた。

「それみなさい。あのビルマ人めは、私にこんな部隊についていたら、命がいくらあってもたりない。

逃げようとさそいました。ビルマ人て奴は、苦しいめにあうと逃げる。勇気がない。」

ザオバンが、憤慨しながらいった。

第三の川へでると、ここは川幅が狭いためか、大吊り橋が破壊されずに残っていた。

ここにもきれいなバンガローがたっている。

ザオバンの説明によれば、イギリス政府はこの道路の十一キロないし二十一キロごとにバンガローをたて、それを政府の検査所・警察官宿舎・兵舎など比していたという。

目の届くかぎりつづく密林の波のなかを、赤土の自動車道路が、長々と山腹をぬって通る。

いってもいっても同じ風景がつづく、退屈な行軍だった。

突然、湿気をふくんだ風が、さっとふいたと思うと、すぐに大粒の雨がふってきた。

身をかくす陰は何一つなく、雨というより滝とでもいいたい豪雨が、容赦なくふりそそいだ。

みんな、頭から、まるで水につかったようにびしょぬれだ。

こんな豪雨が三十分もつづくと、山が動きだしたかと思われる薄気味悪い音がして、竹の大きな林が、そのままの姿でどおーっと、道路上に地滑りしてくずれ落ちてくる。

そのため行軍の列は、めちゃめちゃに乱されてしまう。

山全体が地ひびきたてて怒り狂い、まるでこの世の終りのような恐ろしい光景である。

あるところでは、山にふりそそいだ豪雨が、崖の上から幾筋もの太い滝となって道路上へ落ちていて、部隊は全くすすむことができなくなった。

なるほど「魔の山」である。

さんざん苦労して第三の渡河点チャンカヘたどり着いた。

先頭部隊はここで一休みして、雨でずたずたになった後続部隊をまった。

私たちは、その間に渡河準備をしなければならない。

昨夜の部落から、ザオバンがあらかじめ伝令をやっていたので、バンガローには近くの村長たちが、ニワトリや卵をもって、挨拶かたがた、指図をうけにやってきていた。

私たちは、火をたいて濡れネズミになった服や装具を乾かしているうちに、狂ったような豪雨はとおりすぎ、ギラギラひかる太陽が照りつけ始めた。

雨があがると、どこにこれだけの人数がすんでいるのか、と思われるほどのカチン族が集ってきて、さっさと筏つくりにかかりだした。

彼らの中には、三十二キロもはなれた遠い土地から、ゆうべの伝令によってやってきた連中もまじっていた。

まもなく、赤い太陽がしずんで夜がきた。

夜がふけると兵隊たちは、バンガローの床に倒れて眠りこけたが、川岸では、カチン族の渡河準備が、夜どおし続けられた。

適当な長さにきった大竹が、竹をそいでつくったひもで、一本一本、手ぎわよくしめくくられていく。

その晩、カチンたちの作業の見回りから帰ってきたザオバンは、私のそばへ腰をおろして、こういった。

「妹尾さん、何だかあなたは日本人でなくて、私たちの仲間ではないかと思うことが、たびたびあるんですよ。」

そして、あらまし次のようなことを、話してくれた。

「私は、イギリスの総督におっぱらわれてから、二十年ぶりで故郷へ帰ってきました。夢にまで見た故郷は、昔どおり私をむかえいれてくれました。

山も川も昔のままの姿、人々も昔どおりの生活をしていました。

でも、文明社会の姿を見てきた私には、その生活が、みじめでたまりませんでした。

なぜカチン族は、自分らの手で天然資源を開発し、もっとゆたかな生活をしないのか。知恵も体力も気力も、あらゆる点で他の民族には劣っていないと思われるカチン族が、なぜいつまでもジャングル民族のままで、こんなみじめな生活をしているのか。

族長でありながら、ぼんやりとこれをながめているとは何事だと、自分で自分に腹をたてました。

そのとき、私に目を見ひらかせてくれたのは、誰でもない妹尾さん、あなたですよ。」

ザオバンの口調は、しだいに熱をおびてきた。

「あなたは、私のいくところへはどこへでもいった。

首狩り族とおそれられている部落へでも私を信じて行ったし、私たちの食物はなんでも食い、どこへでも寝た。

外国人である妹尾さんでさえ、未開の蛮族といわれているカチン族に、これほど親愛の情をしめしてくれる。それなのに、同じ民族の指導者である私が、何もせずにながめているのは、本当にはずかしい。

こんな気持ちになったのは、これがはじめてです。

私は、あなたとなら、どんな困難でもやりとげられそうな気がします。

どうか私をよく指導してください。

そのかわり、あなたの任務をはたすためには、身をなげだしてもやるつもりです。

だから、すこしも遠慮なく仕事をいいつけてください。」 |

カチン族の少女と著者

|

|

「ありがとう。」

外国人であるザオバンがこれほど私を信用してくれるかと思うと、心から感謝したい気持ちになった。

ザオバンはあとになって、とてつもなくえらいことをやるのだが、まだ二十二才で陸軍一等兵の私には、このときザオバンの決心を見破ることができなかった。

top

**************************************** |